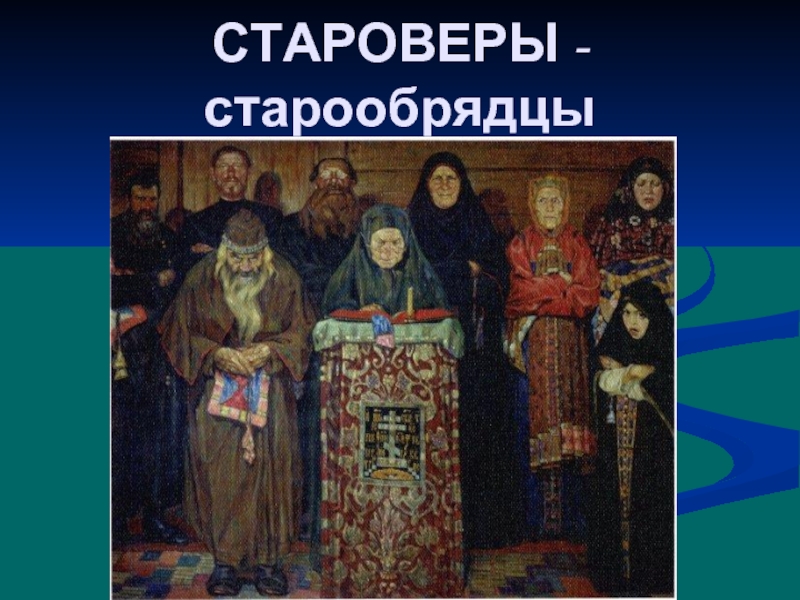

Слайд 2Боярыня Морозова

Феодо́сия (в иночестве Феодо́ра) Проко́пьевна Моро́зова, в девичестве Соковнина́;

1632; 1632 — 1 ноября; 1632 — 1 ноября 1675;

1632 — 1 ноября 1675, Боровск; 1632 — 1 ноября 1675, Боровск) — верховная дворцовая боярыня, деятельница русского старообрядчества; 1632 — 1 ноября 1675, Боровск) — верховная дворцовая боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума; 1632 — 1 ноября 1675, Боровск) — верховная дворцовая боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума. За приверженность к «старой вере» в результате конфликта с царём Алексеем Михайловичем; 1632 — 1 ноября 1675, Боровск) — верховная дворцовая боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума. За приверженность к «старой вере» в результате конфликта с царём Алексеем Михайловичем была арестована, лишена имения, а затем сослана в Пафнутьево-Боровский монастырь и заточена в монастырскую тюрьму, в которой погибла от голода.

Почитается старообрядческойПочитается старообрядческой церковью как святая

Слайд 3

Боярыня Морозова была противницей реформ патриарха Никона, тесно общалась с

апологетомБоярыня Морозова была противницей реформ патриарха Никона, тесно общалась с

апологетом старообрядчества — протопопомБоярыня Морозова была противницей реформ патриарха Никона, тесно общалась с апологетом старообрядчества — протопопом АввакумомБоярыня Морозова была противницей реформ патриарха Никона, тесно общалась с апологетом старообрядчества — протопопом Аввакумом. Феодосия Морозова занималась благотворительностью, принимала у себя в доме странников, нищих и юродивыхБоярыня Морозова была противницей реформ патриарха Никона, тесно общалась с апологетом старообрядчества — протопопом Аввакумом. Феодосия Морозова занималась благотворительностью, принимала у себя в доме странников, нищих и юродивых. Оставшись в тридцать лет вдовой, она «усмиряла плоть», нося власяницу

Домашние молитвы Морозова совершала «по древним обрядам», а её московский дом служил пристанищем для гонимых властью староверов

Слайд 4

В ночь на 14 ноябряВ ночь на 14 ноября 1671

годаВ ночь на 14 ноября 1671 года в дом Морозовой

по приказу царя пришёл архимандритВ ночь на 14 ноября 1671 года в дом Морозовой по приказу царя пришёл архимандрит Чудова монастыря ИоакимВ ночь на 14 ноября 1671 года в дом Морозовой по приказу царя пришёл архимандрит Чудова монастыря Иоаким (впоследствии Патриарх МосковскийВ ночь на 14 ноября 1671 года в дом Морозовой по приказу царя пришёл архимандрит Чудова монастыря Иоаким (впоследствии Патриарх Московский) и думный дьяк Иларион ИвановВ ночь на 14 ноября 1671 года в дом Морозовой по приказу царя пришёл архимандрит Чудова монастыря Иоаким (впоследствии Патриарх Московский) и думный дьяк Иларион Иванов. Они провели допрос Феодосии и её сестры (чтобы выказать своё презрение к пришедшим они легли в постели и лежа отвечали на вопросы). После допроса сестёр заковали в кандалы, но оставили под домашним арестом. Через несколько дней Феодосия была перевезена в Чудов монастырьВ ночь на 14 ноября 1671 года в дом Морозовой по приказу царя пришёл архимандрит Чудова монастыря Иоаким (впоследствии Патриарх Московский) и думный дьяк Иларион Иванов. Они провели допрос Феодосии и её сестры (чтобы выказать своё презрение к пришедшим они легли в постели и лежа отвечали на вопросы). После допроса сестёр заковали в кандалы, но оставили под домашним арестом. Через несколько дней Феодосия была перевезена в Чудов монастырь, откуда после допросов её перевезли на подворье Псково-Печерского монастыря.

Слайд 5

Однако, несмотря на строгую стражу, Морозова продолжала поддерживать общение с

внешним миром, ей передавали еду и одежду. В заключении она

получала письма от протопопа Аввакума и смогла даже причаститься у одного из верных старой вере священников. Вскоре после ареста Феодосии скончался её сын Иван. Имущество Морозовой было конфисковано в царскую казну, а двое её братьев сосланы

В конце 1674 годаВ конце 1674 года боярыня Морозова, её сестра Евдокия УрусоваВ конце 1674 года боярыня Морозова, её сестра Евдокия Урусова и их сподвижница жена стрелецкого полковника Мария Данилова были приведены на Ямской двор, где пытками на дыбе их пытались переубедить в верности старообрядчеству.

Слайд 6

По распоряжению Алексея Михайловича она сама и её сестра, княгиня

Урусова, высланы в БоровскПо распоряжению Алексея Михайловича она сама и

её сестра, княгиня Урусова, высланы в Боровск, где были заточены в земляную тюрьму в Пафнутьево-Боровском монастыреПо распоряжению Алексея Михайловича она сама и её сестра, княгиня Урусова, высланы в Боровск, где были заточены в земляную тюрьму в Пафнутьево-Боровском монастыре, а 14 их слуг за принадлежность к старой вере в конце июня 1675 года сожгли в срубеПо распоряжению Алексея Михайловича она сама и её сестра, княгиня Урусова, высланы в Боровск, где были заточены в земляную тюрьму в Пафнутьево-Боровском монастыре, а 14 их слуг за принадлежность к старой вере в конце июня 1675 года сожгли в срубе. Евдокия Урусова скончалась 11 сентября 1675 годаПо распоряжению Алексея Михайловича она сама и её сестра, княгиня Урусова, высланы в Боровск, где были заточены в земляную тюрьму в Пафнутьево-Боровском монастыре, а 14 их слуг за принадлежность к старой вере в конце июня 1675 года сожгли в срубе. Евдокия Урусова скончалась 11 сентября 1675 года от полного истощения. Феодосия Морозова также была уморена голодом и, попросив перед смертью своего тюремщика вымыть в реке свою рубаху, чтобы умереть в чистой сорочке, скончалась 1 ноября 1675 года.

Слайд 7

В ходе реформы, предпринятой Патриархом Никоном в 1653 году, богослужебная

традиция Русской Церкви, сложившаяся в XIVВ ходе реформы, предпринятой Патриархом

Никоном в 1653 году, богослужебная традиция Русской Церкви, сложившаяся в XIV-XVI веках, была изменена в следующих пунктах:

Так называемая «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов Священного писанияТак называемая «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов Священного писания и богослужебных книг, которая привела к изменениям, в частности, в принятом в Русской Церкви тексте перевода Символа ВерыТак называемая «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов Священного писания и богослужебных книг, которая привела к изменениям, в частности, в принятом в Русской Церкви тексте перевода Символа Веры: убран союзТак называемая «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов Священного писания и богослужебных книг, которая привела к изменениям, в частности, в принятом в Русской Церкви тексте перевода Символа Веры: убран союз-противопоставление «а» в словах о вере в Сына БожияТак называемая «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов Священного писания и богослужебных книг, которая привела к изменениям, в частности, в принятом в Русской Церкви тексте перевода Символа Веры: убран союз-противопоставление «а» в словах о вере в Сына Божия «рождена, а не сотворена», о Царствии Божием стали говорить в будущем («не будет конца»), а не в настоящем времени («несть конца»), из определения свойств Духа СвятагоТак называемая «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов Священного писания и богослужебных книг, которая привела к изменениям, в частности, в принятом в Русской Церкви тексте перевода Символа Веры: убран союз-противопоставление «а» в словах о вере в Сына Божия «рождена, а не сотворена», о Царствии Божием стали говорить в будущем («не будет конца»), а не в настоящем времени («несть конца»), из определения свойств Духа Святаго исключено слово «Истиннаго». В исторические богослужебные тексты было внесено также множество других исправлений, например, в слово «Ісус» (под титлом «Ic») была добавлена ещё одна буква и оно стало писаться «Іисус» (под титлом «Іис»).

Замена двуперстного крестного знаменияЗамена двуперстного крестного знамения трёхперстным и отмена т. н. метаний, или малых земных поклонов — в 1653 году Никон разослал по всем московским церквям «память», в которой говорилось: «не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны; ещё и тремя персты бы есте крестились».

Крестные ходы Никон распорядился проводить в обратном направлении (против солнца, а не посолонь).

Возглас «аллилуйяВозглас «аллилуйя» во время пения в честь Св. Троицы стали произносить не дважды (сугубая аллилуйя), а трижды (трегубая).

Изменено число просфорИзменено число просфор на проскомидии и начертание печати на просфорах

Слайд 8

Бегство старообрядцев началось после Большого Московского собораБегство старообрядцев началось после

Большого Московского собора 1667 годаБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора

1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы СофьиБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршестваБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршества. Бежали в ПольшуБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршества. Бежали в Польшу, Великое княжество ЛитовскоеБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршества. Бежали в Польшу, Великое княжество Литовское, ШвециюБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршества. Бежали в Польшу, Великое княжество Литовское, Швецию, ПруссиюБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршества. Бежали в Польшу, Великое княжество Литовское, Швецию, Пруссию, в ТурциюБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршества. Бежали в Польшу, Великое княжество Литовское, Швецию, Пруссию, в Турцию, в КитайБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршества. Бежали в Польшу, Великое княжество Литовское, Швецию, Пруссию, в Турцию, в Китай и в ЯпониюБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршества. Бежали в Польшу, Великое княжество Литовское, Швецию, Пруссию, в Турцию, в Китай и в Японию. При Петре IБегство старообрядцев началось после Большого Московского собора 1667 года. Особенно усилилось бегство за границу во время правления Царицы Софьи, во время Иоакимова патриаршества. Бежали в Польшу, Великое княжество Литовское, Швецию, Пруссию, в Турцию, в Китай и в Японию. При Петре I, по сведениям Сената, находилось в бегах более 900 тысяч душ. В отношении к общему числу тогдашнего населения России это составляло около 10%, а в отношении к исключительно русскому населению это количество бежавших составляло гораздо больший процент.

Слайд 9

Никольская церковь, село Никольское Мухоршибирского района Бурятии.

За границей

старообрядцы селятся большими колониями, строят свои церкви, монастыри, скиты. В

России За границей старообрядцы селятся большими колониями, строят свои церкви, монастыри, скиты. В России существовали свои крупные старообрядческие центры. Наиболее известные из них: Керженец За границей старообрядцы селятся большими колониями, строят свои церкви, монастыри, скиты. В России существовали свои крупные старообрядческие центры. Наиболее известные из них: Керженец, Стародубье За границей старообрядцы селятся большими колониями, строят свои церкви, монастыри, скиты. В России существовали свои крупные старообрядческие центры. Наиболее известные из них: Керженец, Стародубье, Клинцы За границей старообрядцы селятся большими колониями, строят свои церкви, монастыри, скиты. В России существовали свои крупные старообрядческие центры. Наиболее известные из них: Керженец, Стародубье, Клинцы, Новозыбков За границей старообрядцы селятся большими колониями, строят свои церкви, монастыри, скиты. В России существовали свои крупные старообрядческие центры. Наиболее известные из них: Керженец, Стародубье, Клинцы, Новозыбков, Ветка За границей старообрядцы селятся большими колониями, строят свои церкви, монастыри, скиты. В России существовали свои крупные старообрядческие центры. Наиболее известные из них: Керженец, Стародубье, Клинцы, Новозыбков, Ветка, Иргиз За границей старообрядцы селятся большими колониями, строят свои церкви, монастыри, скиты. В России существовали свои крупные старообрядческие центры. Наиболее известные из них: Керженец, Стародубье, Клинцы, Новозыбков, Ветка, Иргиз, Выгореция.

КерженецКерженец — название реки в Нижегородской губернии. В густых лесах вдоль реки к концу XVII века существовало до сотни старообрядческих обителей — мужских и женских. Разгром Керженца начался при Петре I. После разгрома Керженца староверы бежали на УралРазгром Керженца начался при Петре I. После разгрома Керженца староверы бежали на Урал, в СибирьРазгром Керженца начался при Петре I. После разгрома Керженца староверы бежали на Урал, в Сибирь, в Стародубье, на Ветку и в другие места. Выходцев из Керженских скитовРазгром Керженца начался при Петре I. После разгрома Керженца староверы бежали на Урал, в Сибирь, в Стародубье, на Ветку и в другие места. Выходцев из Керженских скитов на Урале и в Сибири стали называть кержаками, этот термин в дальнейшем распространился на всех старообрядцев Урала и Сибири.

Слайд 10Быт, культура, фольклор

У старообрядцев сохранялась своя система образования, включающая заучивание

наизусть множества молитв, обучение чтению и началам арифметики, знаменному пениюУ

старообрядцев сохранялась своя система образования, включающая заучивание наизусть множества молитв, обучение чтению и началам арифметики, знаменному пению. Основными учебниками традиционно были АзбукаУ старообрядцев сохранялась своя система образования, включающая заучивание наизусть множества молитв, обучение чтению и началам арифметики, знаменному пению. Основными учебниками традиционно были Азбука, ПсалтырьУ старообрядцев сохранялась своя система образования, включающая заучивание наизусть множества молитв, обучение чтению и началам арифметики, знаменному пению. Основными учебниками традиционно были Азбука, Псалтырь и ЧасословУ старообрядцев сохранялась своя система образования, включающая заучивание наизусть множества молитв, обучение чтению и началам арифметики, знаменному пению. Основными учебниками традиционно были Азбука, Псалтырь и Часослов. Особо одарённых детей учили славянскому письму и иконописи. Некоторые (поморцыУ старообрядцев сохранялась своя система образования, включающая заучивание наизусть множества молитв, обучение чтению и началам арифметики, знаменному пению. Основными учебниками традиционно были Азбука, Псалтырь и Часослов. Особо одарённых детей учили славянскому письму и иконописи. Некоторые (поморцы, федосеевцыУ старообрядцев сохранялась своя система образования, включающая заучивание наизусть множества молитв, обучение чтению и началам арифметики, знаменному пению. Основными учебниками традиционно были Азбука, Псалтырь и Часослов. Особо одарённых детей учили славянскому письму и иконописи. Некоторые (поморцы, федосеевцы и др.) используют хомовое пениеУ старообрядцев сохранялась своя система образования, включающая заучивание наизусть множества молитв, обучение чтению и началам арифметики, знаменному пению. Основными учебниками традиционно были Азбука, Псалтырь и Часослов. Особо одарённых детей учили славянскому письму и иконописи. Некоторые (поморцы, федосеевцы и др.) используют хомовое пение, вышедшее из употребления в XVII веке.

Слайд 11

Старообрядцы же собирали «дораскольные» иконы, считая «новые» «безблагодатными». Особо ценились

иконы Андрея РублёваСтарообрядцы же собирали «дораскольные» иконы, считая «новые» «безблагодатными».

Особо ценились иконы Андрея Рублёва, так как именно его работы в качестве образца называл Стоглав.

Слайд 12

Старообрядцы были основными (и, вероятно, единственными) экспертами в иконописи и

иконографии при пробуждении интереса к русской иконописи на рубеже XIX—XX

веков, при т. н. «открытии иконы».

Слайд 13

Старообрядцы строго следили за «чистотой старой веры», в домах старообрядцев

чужому человеку дают специальную посуду, стараются не разговаривать с

пришлыми…

Слайд 14Поповство

Одно из двух основных течений старообрядчества. Возникло в результате раскола

и закрепилось в последнем десятилетии XVII века.

Примечательно, что сам протопоп

Аввакум высказывался за то, чтобы принимать священство из новообрядческой церкви:

Поповцы приемлют все 7 таинств христианстваПоповцы приемлют все 7 таинств христианства и признают необходимость священниковПоповцы приемлют все 7 таинств христианства и признают необходимость священников при богослужениях и обрядах. Характерно участие в церковной жизни не только священнослужителей, но и мирян.

Основными центрами поповства изначально был Нижегородский крайОсновными центрами поповства изначально был Нижегородский край, где насчитывались десятки тысяч старообрядцев, Донская областьОсновными центрами поповства изначально был Нижегородский край, где насчитывались десятки тысяч старообрядцев, Донская область, ЧерниговщинаОсновными центрами поповства изначально был Нижегородский край, где насчитывались десятки тысяч старообрядцев, Донская область, Черниговщина, СтародубьеОсновными центрами поповства изначально был Нижегородский край, где насчитывались десятки тысяч старообрядцев, Донская область, Черниговщина, Стародубье. В XIX векеОсновными центрами поповства изначально был Нижегородский край, где насчитывались десятки тысяч старообрядцев, Донская область, Черниговщина, Стародубье. В XIX веке крупнейшим центром поповства стала община Рогожского кладбищаОсновными центрами поповства изначально был Нижегородский край, где насчитывались десятки тысяч старообрядцев, Донская область, Черниговщина, Стародубье. В XIX веке крупнейшим центром поповства стала община Рогожского кладбища в МосквеОсновными центрами поповства изначально был Нижегородский край, где насчитывались десятки тысяч старообрядцев, Донская область, Черниговщина, Стародубье. В XIX веке крупнейшим центром поповства стала община Рогожского кладбища в Москве, в которой ведущую роль играли владельцы мануфактур.

Слайд 15

Некоторые из современных исследователей уверены, что русское сельское хозяйство в

царской России опиралось, прежде всего, на регионы со старообрядческим населением.

Одно только село Балаково Самарской губернииНекоторые из современных исследователей уверены, что русское сельское хозяйство в царской России опиралось, прежде всего, на регионы со старообрядческим населением. Одно только село Балаково Самарской губернии имело такие огромные хлебные торговые операции, что могло диктовать свои цены лондонскомуНекоторые из современных исследователей уверены, что русское сельское хозяйство в царской России опиралось, прежде всего, на регионы со старообрядческим населением. Одно только село Балаково Самарской губернии имело такие огромные хлебные торговые операции, что могло диктовать свои цены лондонскому Сити (торговой бирже).

Слайд 16

В то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского

флотаВ то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского

флота, старообрядческие монастыри ВыгаВ то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского флота, старообрядческие монастыри Выга уже имели на Белом мореВ то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского флота, старообрядческие монастыри Выга уже имели на Белом море своё судоходство, и их корабли доходили до ШпицбергенаВ то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского флота, старообрядческие монастыри Выга уже имели на Белом море своё судоходство, и их корабли доходили до Шпицбергена. В XIX векеВ то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского флота, старообрядческие монастыри Выга уже имели на Белом море своё судоходство, и их корабли доходили до Шпицбергена. В XIX веке Волжское пароходствоВ то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского флота, старообрядческие монастыри Выга уже имели на Белом море своё судоходство, и их корабли доходили до Шпицбергена. В XIX веке Волжское пароходство, подмосковный промышленный район, знаменитая ТрёхгоркаВ то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского флота, старообрядческие монастыри Выга уже имели на Белом море своё судоходство, и их корабли доходили до Шпицбергена. В XIX веке Волжское пароходство, подмосковный промышленный район, знаменитая Трёхгорка, мощнейшие центры индустрии в Иванове-ВознесенскомВ то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского флота, старообрядческие монастыри Выга уже имели на Белом море своё судоходство, и их корабли доходили до Шпицбергена. В XIX веке Волжское пароходство, подмосковный промышленный район, знаменитая Трёхгорка, мощнейшие центры индустрии в Иванове-Вознесенском, Богородско-ГлуховскомВ то время, как Пётр Первый мечтал о создании русского флота, старообрядческие монастыри Выга уже имели на Белом море своё судоходство, и их корабли доходили до Шпицбергена. В XIX веке Волжское пароходство, подмосковный промышленный район, знаменитая Трёхгорка, мощнейшие центры индустрии в Иванове-Вознесенском, Богородско-Глуховском, Орехово-Зуевском районах принадлежали старообрядцам.

Слайд 17

Матве́й Си́дорович Кузнецо́в

(2 августа (2 августа 1846 (2 августа

1846, Дулёво (2 августа 1846, Дулёво — 11 ноября (2 августа

1846, Дулёво — 11 ноября 1911 (2 августа 1846, Дулёво — 11 ноября 1911, Москва (2 августа 1846, Дулёво — 11 ноября 1911, Москва) — российский промышленник и предприниматель конца XIX (2 августа 1846, Дулёво — 11 ноября 1911, Москва) — российский промышленник и предприниматель конца XIX — начала XX веков, владелец «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова».

Самый известный и титулованный из рода Кузнецовых, «фарфоровый король». Награждён орденами св. Станислава 3-й степениСамый известный и титулованный из рода Кузнецовых, «фарфоровый король». Награждён орденами св. Станислава 3-й степени и св. Анны 3-й степени, с 1902 г. — «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

Фабриканты Кузнецовы при приеме на работу предпочтение отдавали старообрядцам. В своих фабричных поселках они построили 7 старообрядческих церквей, 4 молитвенных дома, 6 школ, 7 больниц, богадельню, несколько спортивных плацев, бань и многое другое

Слайд 18

Са́вва Ива́нович Ма́монтов (3 (15) октября (3 (15) октября 1841 (3 (15) октября 1841), Ялуторовск (3 (15) октября

1841), Ялуторовск — 24 марта (6 апреля (3 (15) октября 1841), Ялуторовск — 24

марта (6 апреля) 1918 (3 (15) октября 1841), Ялуторовск — 24 марта (6 апреля) 1918, Москва (3 (15) октября 1841), Ялуторовск — 24 марта (6 апреля) 1918, Москва) — русский предприниматель и меценат.

Московско-Троицкая железная дорога

Московско-Ярославской железной дороги,

В 1882 году строительство Донецкой каменноугольной железной дороги полностью завершилось, после чего она была выкуплена государством

В 1870—1890 годах имение Абрамцево стало центром художественной жизни России. Здесь подолгу жили и работали русские художники (И. Е. РепинВ 1870—1890 годах имение Абрамцево стало центром художественной жизни России. Здесь подолгу жили и работали русские художники (И. Е. Репин, М. М. АнтокольскийВ 1870—1890 годах имение Абрамцево стало центром художественной жизни России. Здесь подолгу жили и работали русские художники (И. Е. Репин, М. М. Антокольский, В. М. ВаснецовВ 1870—1890 годах имение Абрамцево стало центром художественной жизни России. Здесь подолгу жили и работали русские художники (И. Е. Репин, М. М. Антокольский, В. М. Васнецов, В. А. СеровВ 1870—1890 годах имение Абрамцево стало центром художественной жизни России. Здесь подолгу жили и работали русские художники (И. Е. Репин, М. М. Антокольский, В. М. Васнецов, В. А. Серов, М. А. ВрубельВ 1870—1890 годах имение Абрамцево стало центром художественной жизни России. Здесь подолгу жили и работали русские художники (И. Е. Репин, М. М. Антокольский, В. М. Васнецов, В. А. Серов, М. А. Врубель, М. В. Нестеров, В. Д. ПоленовВ 1870—1890 годах имение Абрамцево стало центром художественной жизни России. Здесь подолгу жили и работали русские художники (И. Е. Репин, М. М. Антокольский, В. М. Васнецов, В. А. Серов, М. А. Врубель, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов и Е. Д. Поленова, К. А. КоровинВ 1870—1890 годах имение Абрамцево стало центром художественной жизни России. Здесь подолгу жили и работали русские художники (И. Е. Репин, М. М. Антокольский, В. М. Васнецов, В. А. Серов, М. А. Врубель, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов и Е. Д. Поленова, К. А. Коровин) и музыканты (Ф. И. Шаляпин и другие). Многим художникам Мамонтов оказывал существенную поддержку, в том числе и финансовую

Слайд 19

Самый известный русский изобретатель –

Кулибин Иван Петрович, тоже происходил из

староверов. Родился в семье мелкого торговца в селении ПодновьеКулибин Иван

Петрович, тоже происходил из староверов. Родился в семье мелкого торговца в селении Подновье Нижегородского уезда

Слайд 20

Довольно большое количество старообрядцев сохранялось в Уральском казачьем войске. Одной

из причин по которой яицкие казаки охотно поддержали ПугачеваДовольно большое

количество старообрядцев сохранялось в Уральском казачьем войске. Одной из причин по которой яицкие казаки охотно поддержали Пугачева, было жалование «крестом и бородой», то есть сохранением старообрядческих традиций. Перед казнью на Болотной площадиДовольно большое количество старообрядцев сохранялось в Уральском казачьем войске. Одной из причин по которой яицкие казаки охотно поддержали Пугачева, было жалование «крестом и бородой», то есть сохранением старообрядческих традиций. Перед казнью на Болотной площади один из главных сподвижников Пугачёва Перфильев отказался исповедоваться у священника-никонианина — «…по раскольнической своей закоснелости он не восхотел исповедоваться и принять божественного причастия».

Слайд 21

В 1802 году В 1802 году уральские (яицкие) казаки-староверы

отказались подчиниться введению погон на новой казачьей армейской униформе, посчитав

их «антихристовыми» знаками. Оренбургский генерал-губернатор Волконский в 1803 году выслал в Уральск карательную экспедицию. Казаков приказали пороть, пока те не наденут форму, было запорото до смерти несколько десятков человек

Слайд 22Беспоповцы

Старообрядцы (именуемые официально как древлеправославные христиане иже священства не приемлющие),

отвергнувшие священников нового поставления, оставшись совершенно без священников, стали в

быту называться беспоповцами.

Беспоповцы первоначально селились в диких необжитых местах на побережье Белого моря и потому стали называться поморами. Другими крупными центрами беспоповцев стали Олонецкий край (современная Карелия) и речка Керженец в Нижегородских землях.

Слайд 23

Впоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые

согласияВпоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые

согласия: даниловское (поморское)Впоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые согласия: даниловское (поморское), федосеевскоеВпоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые согласия: даниловское (поморское), федосеевское, ФилиповскоеВпоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые согласия: даниловское (поморское), федосеевское, Филиповское, часовенноеВпоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые согласия: даниловское (поморское), федосеевское, Филиповское, часовенное, спасовоВпоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые согласия: даниловское (поморское), федосеевское, Филиповское, часовенное, спасово, аристовоВпоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые согласия: даниловское (поморское), федосеевское, Филиповское, часовенное, спасово, аристово и другие, более мелкие и экзотические, вроде средниковВпоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые согласия: даниловское (поморское), федосеевское, Филиповское, часовенное, спасово, аристово и другие, более мелкие и экзотические, вроде средников, дырниковВпоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые согласия: даниловское (поморское), федосеевское, Филиповское, часовенное, спасово, аристово и другие, более мелкие и экзотические, вроде средников, дырников и бегуновВпоследствии, в беспоповском движение возникли новые разделения и образовались новые согласия: даниловское (поморское), федосеевское, Филиповское, часовенное, спасово, аристово и другие, более мелкие и экзотические, вроде средников, дырников и бегунов. В настоящее время крупнейшее объединение беспоповства — Древлеправославная поморская церковь.

Слайд 24

Вопрос о положении старообрядчества был одним из самых главных во

внутренней политике России, начиная со второй половины XVII века. Государство

и церковь пытались решить проблему взаимоотношений со староверами различными способами. Запреты, налоги, насилие — всё это оказалось несостоятельным по отношению к расколу.

. Как и к другим проблемам, к старообрядчеству Пётр I подошёл прежде всего с позиции казны.

Император повелел переписать «всех раскольников мужского и женского пола, где бы они не проживали, и обложить их двойной податью» (отсюда народное прозвище старообрядцев — «двоедане»). Тех же, кто укрывался от переписи, если находили, то предавали суду. Взыскивали с них за прошедшее время двойной налог или ссылали на каторгу.

Слайд 25

Кроме того, раскольники не допускались к общественным должностям, и их

свидетельства против придерживавшихся официального православия не принимались. Все старообрядцы должны

были носить особое платье, по которому они тот час могли быть узнаваемы,

Раскольникам не позволялось строить скиты и пустыниРаскольникам не позволялось строить скиты и пустыни, их монахов и монахинь рассылали по монастырям под строгий надзор, а иногда осуждали на каторжные работы. Уличенные в намеренном и упорном укрывательстве старообрядцев наказывались как противники власти.

Слайд 26

Своего рода «золотой век» старообрядчество пережило в 60-90ые годы XVIII

века. Очевидна тенденция к либерализации законов в отношении старообрядцев

Беглым раскольникам

было объявлено полное прощение, если они возвратятся в Отечество: они смогут селиться в любой местности, выбирать род деятельности, какой пожелают, также им дарованы разные льготы: разрешено носить бороды и ходить не в указном платье.

Слайд 27

Следствием этого стали мощные старообрядческие общины в Москве, Санкт-Петербурге, Поволжье

и других местах. В правление Екатерины староверов можно было встретить

в любом уголке страны: они покидали окраинные земли, где ранее скрывались от преследований, возвращались из-за границы (прежде всего из Польши).

Постепенно раскольников стали допускать к присяге и свидетельству, если они были освобождены от двойной подати, то их даже разрешено было выбирать. Также оставили применение строгих мер собственно против тайных и упорных староверов, которые увлекали других к безрассудному самосожжению.

Слайд 28Матве́й Ива́нович Пла́тов

(1753(1753—1818) —

русский военный, графрусский военный, граф (1812русский военный,

граф (1812), генералрусский военный, граф (1812), генерал от кавалерии (1809русский

военный, граф (1812), генерал от кавалерии (1809), казак.

Участвовал во всех войнах России конца XVIIIУчаствовал во всех войнах России конца XVIII — начала XIX векаУчаствовал во всех войнах России конца XVIII — начала XIX века. С 1801 годаУчаствовал во всех войнах России конца XVIII — начала XIX века. С 1801 года — атаманУчаствовал во всех войнах России конца XVIII — начала XIX века. С 1801 года — атаман Всевеликого войска ДонскогоУчаствовал во всех войнах России конца XVIII — начала XIX века. С 1801 года — атаман Всевеликого войска Донского. По рождению принадлежал старообрядцам-поповцам

Слайд 29

Но все таки среди старообрядцев оставались «крепкие в вере», которые

уходили всё дальше в таёжные дебри…

Одна такая семья быа обнаружена

лишь в конце 70 –х годов

ХХ века…

Слайд 30АЛТАЙСКАЯ «ЗАТВОРНИЦА»

АГАФЬЯ КАРПОВНА ЛЫКОВА

В 1982 году геологическая экспедиция обнаружила

в глухой алтайской тайге дом на речке Еринат, где проживала

семья Лыковых.. Оказалось, что отшельники являются старообрядцами, ушедшими в тайгу еще в войну и с тех пор не встречавшиеся с людьми другой веры.Вскоре двое детей умерли и в настоящее время свой век вдали от цивилизации доживает лишь одна Агафья Карповна. Лыкова