Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество

Содержание

- 1. М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество

- 2. Предисловие Когда про человека

- 3. М.В Ломоносов Сын рыбака-помора,

- 4. Детские годы навсегда запечатлели в

- 5. В Москву Ломоносов ушёл в декабре 1730

- 6. И вот тайком от отца, пристав

- 7. Обнаруживая блестящие способности, невероятную настойчивость и трудолюбие, он за один год проходит сразу три класса.

- 8. В 1735 году в числе наиболее

- 9. В 1736 году Ломоносов был направлен

- 10. В этом же году его посылают из

- 11. Ломоносов добился создания первого в стране Московского университета, носящего теперь его имя

- 12. Работы Ломоносова Ломоносову

- 13. В течение ряда лет

- 14. «Пётр Великий русской литературы»(В.Белинский) Восторженные

- 15. Корпускулярно-кинетическая теория тепла- это выдвинутая в

- 16. Атомы и молекулыМ. В. Ломоносов утверждает, что

- 17. В более поздней работе (1748) он вместо

- 18. Молекулы и атомы в рисункахМолекула водыАтомМолекула ДНК

- 19. «Коловратное движение» Но учёный

- 20. Дальнейшее его рассуждение —

- 21. Справедливость такого рода

- 22. Выводы механической теории

- 23. Руководствуясь им, М. В. Ломоносов выступает с

- 24. М.В Ломоносов

- 25. Краткая хроника жизни М.В Ломоносова8(19) ноября 1711

- 26. 1743 - "Краткое руководство по риторике", переработано

- 27. 1754 - создание мозаичного портрета Петра Первого

- 28. 1761- установил, что Венера окружена атмосферой, сконструировал

- 29. «...Все перемены, в натуре случающиеся,

- 30. Михаил Васильевич Ломоносов –

- 31. Автор работы: Коновалова Юлия , ученица 7класса

- 32. Конец

- 33. Скачать презентанцию

Предисловие Когда про человека говорят, что он гений, это значит – по уму и таланту ему почти нет равных. За всю историю нашей планеты по-настоящему гениальных людей было

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1М.В. Ломоносов

Жизнь и творчество

«Один опыт я ставлю выше,

чем тысячу мнений,

рожденных

лишь воображением»

Слайд 2Предисловие

Когда про человека говорят, что он

гений, это значит – по уму и таланту ему почти

нет равных. За всю историю нашей планеты по-настоящему гениальных людей было не так уж много. И одним из них был Михаил Васильевич Ломоносов.Ломоносов жил в те годы, когда развитие науки в Росси еще только начиналось. Он сам ее создавал, можно сказать, на голом месте и поэтому занимался всеми науками сразу – физикой, химией, географией, астрономией, производством стекла, геологией, изучением погоды, литературой… Его хватало на все! Работал он без устали – днем и ночью. Если бы он был послабее, он бы не выдержал. Но сила у него была такая, что он «мог руками разгибать подковы». М.В.Ломоносов считал, что долг каждого- трудиться не покладая рук для пользы общества, для блага народа, а если надо, отдать свою жизнь во имя родины.

Слайд 3М.В Ломоносов

Сын рыбака-помора, Михаил Васильевич Ломоносов

первые 19 лет своей жизни провёл на далёком Севере, в

селе Денисовке, близ берегов Белого моря.Слайд 4 Детские годы навсегда запечатлели в сознании Ломоносова величественные

картины суровой полярной природы, дали превосходное знание сказок, былин, пословиц

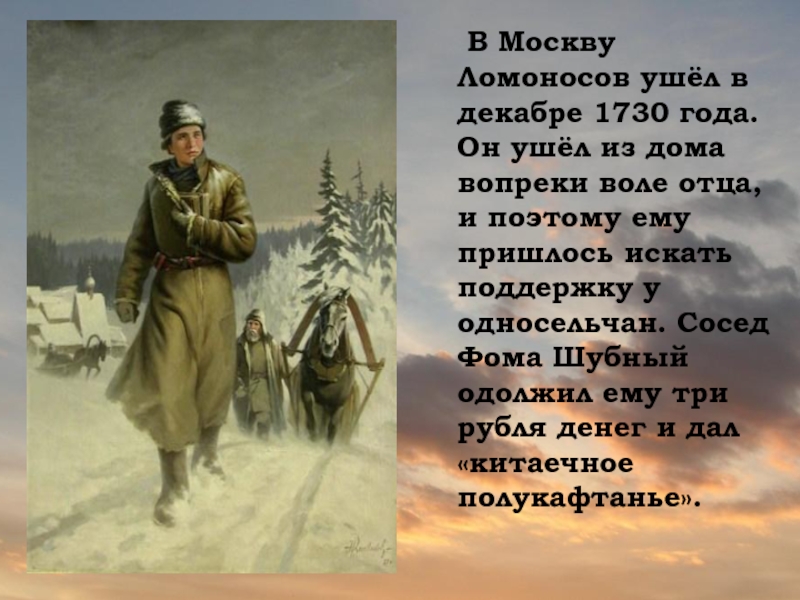

с их живым народным языком. У одного из своих односельчан четырнадцатилетнему Ломоносову удалось достать учебники по грамматике и арифметике. Эти книги, которые позднее он назвал «вратами своей учёности», он буквально выучил наизусть и страстно захотел продолжать учение.Слайд 5 В Москву Ломоносов ушёл в декабре 1730 года. Он ушёл

из дома вопреки воле отца, и поэтому ему пришлось искать

поддержку у односельчан. Сосед Фома Шубный одолжил ему три рубля денег и дал «китаечное полукафтанье».Слайд 6 И вот тайком от отца, пристав к одному из

обозов, он добирается до Москвы и, преодолев многочисленные препятствия, поступает

в 1731году в тогдашнюю школу- Славяно-греко-латинскую академию.Слайд 7Обнаруживая блестящие способности, невероятную настойчивость и трудолюбие, он за один

год проходит сразу три класса.

Слайд 8 В 1735 году в числе наиболее отличившихся учеников Ломоносов

был отправлен в Петербург для зачисления в Академический университет.

Слайд 9 В 1736 году Ломоносов был направлен в Германию для

обучения математике, физике, философии, химии и металлургии.

Слайд 10В этом же году его посылают из Петербурга в Германию

для освоения горного дела. За границей Ломоносов изучает точные науки,

философию, иностранные языки и овладевает достижениями современной ему научной мысли. В 1741 году Ломоносов вернулся на родину и начал работать в Академии наук. В 1745 году он становится профессором химии, академиком и ведёт неутомимою научную и литературную деятельность.Слайд 11Ломоносов добился создания первого в стране Московского университета, носящего теперь

его имя

Слайд 12Работы Ломоносова

Ломоносову принадлежит ряд выдающихся

научных открытий в самых различных областях знания- химии, физике, астрономии.

Одновременно с работами в области точных наук, занятиями русской историей протекала и основополагающая работа Ломоносова в области русского языка, литературной теории и практики. 1756 – 1758 годы – Ломоносов изобретает «ночезрительную трубу», которая позволяет различать предметы в сумерки. Май 1761 года Ломоносов открывает существование атмосферы у планеты Венеры.В 1745-1746 Ломоносов добился постройки первой в России Химической лаборатории при АН (открыта в 1748). Он уделял большое внимание изучению атмосферного электричества; опыты проводил совместно с физиком Г.В. Рихманом (1711-1753), который погиб от удара молнии во время эксперимента.

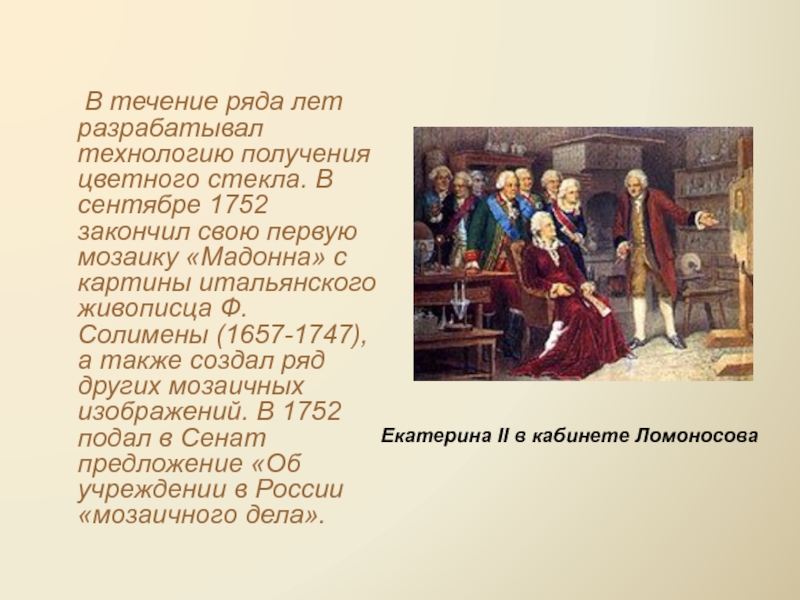

Слайд 13 В течение ряда лет разрабатывал технологию получения

цветного стекла. В сентябре 1752 закончил свою первую мозаику «Мадонна»

с картины итальянского живописца Ф. Солимены (1657-1747), а также создал ряд других мозаичных изображений. В 1752 подал в Сенат предложение «Об учреждении в России «мозаичного дела».Екатерина II в кабинете Ломоносова

Слайд 14«Пётр Великий русской литературы»(В.Белинский)

Восторженные похвалы науке- одна

из основных тем ломоносовской поэзии. Его стихотворные призывы к развитию

отечественных наук подкреплялись его собственной научной деятельностью, которая в свою очередь находила вдохновенную поддержку и защиту в его стихах. Таково, например, стихотворное послание Ломоносова «О пользе Стекла» (1752)Иллюстрация к трагедии М.В.Ломоносова «Тамира и Селим»

Слайд 15

Корпускулярно-кинетическая теория тепла

- это выдвинутая в середине XVIII века М.

В. Ломоносовым система принципов и взглядов, основанная на ряде теоретических

положений, вытекающих из логических рассуждений и математических расчётов, и опирающихся на результаты экспериментов, или нашедших в них подтверждение. Эта теория явилась аксиоматичным опровержением господствовавшей в то время «флюидной теории», доказательством несостоятельности представлений о флогистоне и теплороде — вехой, завершающей алхимический и ятрохимический период естествоведения — переходом к современным методам физики, химии и всего естествознания в целом. Использовалась М. В. Ломоносовым в его теоретических и практических исследованиях, касательство имеющих к основанной им физической химии (в современном понимании этой науки), — в основанной им же науке о стекле (методика и практика исследований, системный и экспериментальный принципы) и других направлениях его деятельности.Слайд 16Атомы и молекулы

М. В. Ломоносов утверждает, что все вещества состоят

из корпускул— молекул, которые являются «собраниями» элементов — атомов. В

своей диссертации «Элементы математической химии» (1741; незакончена) учёный дает такое определение: «Элемент есть часть тела, не состоящая из каких-либо других меньших и отличающихся от него тел... Корпускула есть собрание элементов, образующее одну малую массу».Слайд 17В более поздней работе (1748) он вместо «элемента» употребляет слово

«атом», а вместо «корпускула» —партикула (лат. particula) — «частица» или «молекула»

(лат. molecula). «Элементу» он придаёт современное ему значение — в смысле предела делимости тел — последней составной их части. Древние говорили: «Как слова состоят из букв, так и тела — из элементов». Атомы и молекулы (корпускулы и элементы) у М. В. Ломоносова часто также — «физические нечувствительные частицы», чем подчёркивает, что эти частицы чувственно неощутимы. М. В. Ломоносов указывает на различие «однородных» корпускул, то есть состоящих из «одинакового числа одних и тех же элементов, соединенных одинаковым образом», и «разнородных» — состоящих из различных элементов. Тела, состоящие из однородных корпускул, т. е. простые тела, он называет началами(лат. principium).Слайд 19«Коловратное движение»

Но учёный не останавливается на

схеме строения — основной заслугой кинетической теории тепла М. В.

Ломоносова является придание понятию движения более глубокой физической значимости. Причём именно М. В. Ломоносову принадлежит приоритет мысли о внутреннем вращательном («коловратном») движении частиц в контексте его тезисов о природе тепла, что в наибольшей степени, при всех издержках его системы, приблизило представления о строении материи к современному её состоянию — никто из его предшественников не даёт подобной модели; одним из основных заблуждений было мнение о том, что частицы соприкасаются (согласно современной модели они не находятся в постоянном соприкосновении, а соударяются, но фактор «соприкосновения» можно рассматривать, в соответствии с общими представлениями времени, как эквивалент нынешних факторов связи и взаимодействия частиц), при том, что неделимость их («нижний предел») не подразумевала какого бы то ни было строения, — следующий шаг был сделан только с гипотезой электрона (1874), а точнее — с формированием представления о вращательной симметрии электронного облака.Слайд 20 Дальнейшее его рассуждение — о скорости вращения,

увеличение которой выражается повышением температуры тел и среды, умозрительно, не

имеющей предела, в то же время — вообразимое отсутствие движение — состояние покоя, ближе всего подводит к мысли об абсолютном нуле («высшая степень холода... на земноводном шаре нигде не существует») — к основе второго начала термодинамики (1850) . М. В. Ломоносов опытным путём вплотную приблизился к исключению флогистона и теплорода из системы естественнонаучных взглядов, и к окончательному «демонтажу» флюидной теории — к открытию водорода.В статье «Опыт теории упругости воздуха» (1748) М. В. Ломоносов даёт кинетическую модель идеального газа, по отдельными положениям, при ряде поправок — соответствующую принятой в дальнейшем. По его гипотезе частицы отталкиваются подобно вращающимся телам — а это является следствием того, что газ постоянно нагрет до определённой температуры. Учёный демонстрирует зависимость между объёмом и упругостью воздуха (закон Бойля-Мариотта); одновременно он указывает на то, что эта закономерность не распространяется на воздух при сильном его сжатии, причиной чему — конечный размер его молекул — настоящая мысль применена Я. Д. Ван-дер-Ваальсом при выводе уравнения реального газа. Рассматривая тепло и свет, учёный в «Слове о происхождении света...» (1756—1757) приходит к выводам о вращательном («коловратном») распространении первого и волновом («зыблющемся») — частиц второго, первые — поглощаются «зажигательным сильным зеркалом», а вторые — отражаются; в 1771 году тепловое излучение («лучистая теплота») рассматривает К. В. Шееле. Русский учёный указывает на происхождение света и электричества как следствия движения одного и того же эфира, что при определённых поправках и с учётом обусловленного временем упрощённого понимания явления, можно сопоставить с положениями электромагнитной теории Д. К. Максвелла.

Слайд 21 Справедливость такого рода соответствий можно наблюдать

во многих разделах концепции М. В. Ломоносова, аналогии эти и

предшествие его гипотез достаточно убедительно показаны выдающимся химиком и историком науки Н. А. Фигуровским. Вообще же вращательное движение М. В. Ломоносов ставит во главу угла своей «Натуральной философии», как один из фундаментальных принципов мироздания. При всём умозрительно-философском характере логических рассуждений М. В. Ломоносова, по сложившемуся превратному мнению — при отсутствии математической доказательной базы (что, впрочем, несправедливо, как мы увидим далее, учёный достаточно широко использовал математический аппарат; при том, что математика ни есть «абсолютный гарант достоверности» — неслучайно У. Гиббс заявляет: «Математик может говорить всё, что ему заблагорассудится, физик должен сохранять хоть долю здравого смысла» , они убедительны и справедливы (это отмечал, как мы видим, и математик Леонард Эйлер) и хорошо согласуются с последовавшими через многие десятилетия открытиями — подобно открытию продолжателя его — Д. И. Менделеева, который, не зная строения атома, дал фундаментальный закон, которым впоследствии руководствовались те, кто постигал именно это строение.Слайд 22 Выводы механической теории теплоты, подтвердив саму

её, впервые обосновали гипотезу об атомно-молекулярном строении материи — атомистика

получила объективные естественнонаучные доказательства. С корпускулярной теорией и молекулярно-кинетическими взглядами М. В. Ломоносова напрямую связанно его понимание актуальности закона сохранения вещества и силы (или движения). Принцип сохранения силы (или движения) для него стал начальной аксиомой в рассмотрении им аргументов в обосновании молекулярного теплового движения. Принцип этот регулярно применяется им в ранних работах. В диссертации «О действии химических растворителей вообще» (1743) он пишет: «Когда какое-либо тело ускоряет движение другого, то сообщает ему часть своего движения; но сообщить часть движения оно не может иначе, как теряя точно такую же часть». Аналогичны соображения о принципе сохранения вещества, показывающего несостоятельность теории теплорода.Слайд 23Руководствуясь им, М. В. Ломоносов выступает с критикой идей Р.

Бойля о преобразовании огня в «стойкую и весомую» субстанцию. В

«Материалах для биографии Ломоносова» в документе № 165 — видим, что учёный пишет в декабре 1756 года: «В Химии: 1) Между разными химическими опытами, которых журнал на 13 листах, деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать: прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного Роберта Боция (ошибка — следует читать, конечно, Бойля) мнение ложно, ибо без попущения внешнего воздуха вес сожжённого металла остаётся в одной мере...». В 1774 году А. Л. Лавуазье опубликует работу, в которой описаны аналогичные опыты; позднее им был сформулирован и опубликован закон сохранения вещества — результаты опытов М. В. Ломоносова не были опубликованы, поэтому о них стало известно только через сто лет.Слайд 25Краткая хроника жизни М.В Ломоносова

8(19) ноября 1711 - М. В.

Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангельской губ. в семье помора.

1730

- М. В. Ломоносов с рыбным обозом ушел учиться в Москву. Учился в Славяно-греко-латинской академии, в Киевской духовной академии и в университете при Петербургской Академии наук.1736-41 - М. В. Ломоносов находился за границей, где изучал естественные и технические науки.

1742 - М. В. Ломоносов назначен адъюнктом физического класса, а в 1745-м - профессором химии (академиком) Петербургской Академии Наук.

Слайд 261743 - "Краткое руководство по риторике", переработано в 1748-м, в

котором положил начало научному изучению русского языка. Ломоносов теоретически обосновал

начатую В. К. Тредиаковским реформу русского стихосложения и утвердил силлабо-тоническую систему, на основе которой русская поэзия развивалась вплоть до XX века .1747 - Ода "На день восшествия на престол Елисаветы Петровны", 1747 года В оде Ломоносов прославляет молодую Елизавету. 1755 - М. В. Ломоносов открытие Московского университета, "Российская грамматика".1748 - М. В. Ломоносов работа "Опыт теории упругости воздуха", где объяснял упругость газов движением их частиц, таким образом, вплотную подойдя к теории атомического строения вещества. Основал при Академии химическую лабораторию

Слайд 271754 - создание мозаичного портрета Петра Первого в Эрмитаже и

др. Возрождение в России искусства мозаики и изготовления смальты для

нее. Позже - патриотическое панно "Полтавская баталия " (1762-64) в здании Академии наук и др.1756 - первые опыты по обжиганию металлов в закрытом сосуде (закон сохранения вещества).

1760 - избран членом Шведской Академии наук. Выход "Краткого Российского летописца с родословием", положившего начало научному изучению истории.

Слайд 281761- установил, что Венера окружена атмосферой, сконструировал точный телескоп.

1763 -

работа "О слоях земных", где образование земных слоев объясняется сложными

процессами, происходящими в природе.1764 - избран почетным членом Болонской Академии наук. 1766 - М. В. Ломоносов - "Древняя Российская История", которая сыграла огромную роль в развитии русской историографии.

4(15) апреля 1765 - М. В. Ломоносов умер в Петербурге, похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.