Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Коллективизация в СССР

Содержание

- 1. Коллективизация в СССР

- 2. Задачи урока:Проследить причины коллективизации;Выделить задачи коллективизации;Определить какие способы были применены для решения этой задачи;Подвести итоги коллективизации.

- 3. Слайд 3

- 4. Из истории с/х-В дореволюционной России зерновое хозяйство

- 5. Основным товарным производителем зерна (свыше 70 %) были

- 6. Сельское хозяйство страны было подорвано Первой мировой

- 7. К 1928-29 гг. доля бедняков в сельском

- 8. Среди организационных форм коллективных хозяйств преобладали товарищества

- 9. К осени 1927 государство установило твёрдые

- 10. Хлебозаготовительный кризис…Несмотря на незначительное снижение урожая (1926/27

- 11. Причины коллективизации-Уже к ноябрю 1927 встала проблема

- 12. Повторный неурожай зерновых на Украине в 1928

- 13. Решение о коллективизации было принятона XV

- 14. В то же время практика коллективного хозяйствования

- 15. Сельское хозяйство, базировавшееся в основном на мелкой

- 16. Ожидалось также, что повышение производительности труда и

- 17. Устранение цепочки посредников позволяло снизить стоимость продукта для конечного потребителя.

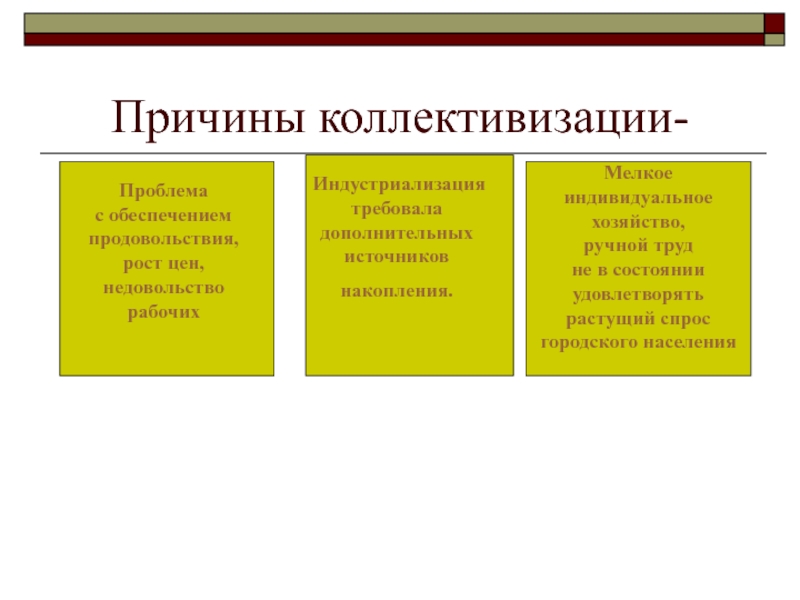

- 18. Причины коллективизации-Мелкое индивидуальноехозяйство,ручной трудне в состоянии удовлетворять

- 19. Цель коллективизации -В качестве выхода из «хлебных

- 20. Коллективизация-процесс объединения мелких единоличных крестьянских хозяйств в коллективные сельскохозяйственные предприятия через кооперирование.

- 21. Переход к сплошной коллективизации осуществлялся на фоне

- 22. С весны 1929 на селе проводились мероприятия,

- 23. «Год Великого перелома»7 ноября 1929 года в

- 24. Итоги коллективизации:На селе насильственные хлебозаготовки, сопровождавшиеся массовыми

- 25. «Головокружение от успехов»2 марта 1930 в советской

- 26. 14 марта 1930 ЦК ВКП (б) принял

- 27. «-» коллективизации:Коллективизация проводилась преимущественно принудительно-административными методами. Чрезмерно

- 28. Несмотря на отличный урожай 1930 года, ряд

- 29. Поразившая страну сильнейшая засуха 1931 года и

- 30. Вымерзание озимых в 1932 году и тот

- 31. Основная причина массового голода весной 1933 г.:коллективизация

- 32. Ликвидация кулачества как класса:К началу сплошной коллективизации

- 33. 30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б)

- 34. «Кулаки» были разделены на три категории:1-я —

- 35. Главы кулацких семей первой категории арестовывались, и

- 36. Результаты «деятельности» Наркомзема СССР и долгосрочный эффект

- 37. В целом это позволило создать управляемую, в

- 38. К 1938 году было коллективизировано 93 % крестьянских

- 39. В справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ

- 40. Скачать презентанцию

Задачи урока:Проследить причины коллективизации;Выделить задачи коллективизации;Определить какие способы были применены для решения этой задачи;Подвести итоги коллективизации.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Задачи урока:

Проследить причины коллективизации;

Выделить задачи коллективизации;

Определить какие способы были применены

для решения этой задачи;

Слайд 4Из истории с/х-

В дореволюционной России зерновое хозяйство было преобладающей отраслью

сельского хозяйства.

Посевы зерновых составляли 88,6 % всех посевов.

На мировом рынке

зерновой экспорт из России составлял до 28,1 % всего мирового экспорта. Слайд 5Основным товарным производителем зерна (свыше 70 %) были помещики и зажиточные

крестьяне, (47 % у помещиков и 34 % у зажиточных крестьян).

Доля основной

массы крестьянства в товарной продукции была около 28 %

Слайд 6Сельское хозяйство страны было подорвано Первой мировой и гражданской войнами.

Более 30 % хозяйств не имело средств (инструмента, рабочего скота) для

обработки земли. Низкий уровень агротехники мелкого индивидуального хозяйства не имел дальнейших перспектив роста.

В 1928 году 9,8 % посевных площадей вспахивалось сохой, сев на три четверти был ручным, уборка хлебов на 44 % производилась серпом и косой, обмолот на 40,7 % производился немеханическими способами (цепом и др.)

Слайд 7К 1928-29 гг. доля бедняков в сельском населении СССР составляла

35%, середняцких хозяйств - 60%, кулаков - 5%. В то

же время именно кулацкие хозяйства располагали значительной частью (15-20%) средств производства, в том числе им принадлежало около трети сельскохозяйственных машин.Слайд 8Среди организационных форм коллективных хозяйств преобладали товарищества по совместной обработке

земли (ТОЗы);

имелись также сельхозартели и коммуны.

Для поддержки коллективных

хозяйств государством были предусмотрены различные поощрительные меры - беспроцентные кредиты, снабжение сельхозмашинами и орудиями, предоставление налоговых льгот.Слайд 9

К осени 1927 государство установило твёрдые цены на хлеб. Быстрый

рост индустриальных центров, увеличение численности городского населения вызвали огромный рост

потребности в хлебе.Низкая товарность зернового хозяйства, неурожай зерновых в ряде регионов СССР (преимущественно на Украине и Северном Кавказе) и выжидательная позиция поставщиков и продавцов привели к событиям, именуемым «хлебной стачкой».

Слайд 10Хлебозаготовительный кризис…

Несмотря на незначительное снижение урожая

(1926/27 — 78 393

тыс. т., 1927/28 — 76 696 тыс. т.)

в период

с 1 июля 1927 по 1 января 1928 государством было заготовлено на 2000 тыс. т. меньше, чем в тот же период предшествующего года.Слайд 11Причины коллективизации-

Уже к ноябрю 1927 встала проблема с обеспечением продовольствием

некоторых промышленных центров.

Одновременный рост цен в кооперативных и частных

лавках на продовольственные товары при снижении плановых поставок привёл к росту недовольства в рабочей среде.Слайд 12Повторный неурожай зерновых на Украине в 1928 году поставил страну

на грань голода, который, несмотря на принятые меры (продовольственная помощь,

снижение уровня снабжения городов, введение карточной системы снабжения), имел место в отдельных регионах (в частности, на Украине).Слайд 13Решение о коллективизации

было принято

на XV съезде ВКП (б) в

1927,

в западных районах Украины, Белоруссии и Молдавии, в Эстонии,

Латвии и Литве,а также в социалистических странах Восточной Европы и Азии – после Второй мировой войны,

на Кубе - в 1960-е гг.

Слайд 14В то же время практика коллективного хозяйствования 1928 года на

Украине и Северном Кавказе показала, что колхозы и совхозы имеют

больше возможностей для преодоления кризисов.По замыслу Сталина, именно крупные промышленные зерновые хозяйства — совхозы, создававшиеся на государственных землях, — могли бы «разрешить хлебные затруднения» и избежать трудностей с обеспечением страны необходимым количеством товарного зерна.

Слайд 15Сельское хозяйство, базировавшееся в основном на мелкой частной собственности и

ручном труде, было не в состоянии удовлетворять растущий спрос городского

населения на продовольственные товары, а промышленности - сельскохозяйственное сырьё.Коллективизация позволяла сформировать необходимую сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.

Слайд 16Ожидалось также, что повышение производительности труда и его эффективности высвободит

дополнительные трудовые ресурсы для промышленности.

С другой стороны, индустриализация сельского

хозяйства (внедрение машин и механизмов) могла быть эффективна лишь в масштабах крупных хозяйств.Наличие большой товарной массы сельскохозяйственной продукции позволяло обеспечить создание крупных продовольственных резервов и снабжение быстро растущего городского населения продуктами питания.

Слайд 17Устранение цепочки посредников позволяло снизить стоимость продукта для конечного потребителя.

Слайд 18Причины коллективизации-

Мелкое

индивидуальное

хозяйство,

ручной труд

не в состоянии

удовлетворять

растущий спрос

городского

населения

Индустриализация требовала дополнительных источников

накопления.

Проблема

с обеспечением продовольствия,

рост цен,

недовольство

рабочих

Слайд 19Цель коллективизации -

В качестве выхода из «хлебных затруднений» партийное руководство

выбрало

социалистическую реконструкцию сельского хозяйства — строительство совхозов и

коллективизацию

бедняцко-середняцких хозяйств при одновременной решительной борьбе с кулачеством.

Слайд 20Коллективизация-

процесс объединения мелких единоличных крестьянских хозяйств в коллективные сельскохозяйственные предприятия

через кооперирование.

Слайд 21Переход к сплошной коллективизации осуществлялся на фоне вооружённого конфликта на

КВЖД и разразившегося мирового экономического кризиса, что вызывало у партийного

руководства серьёзные опасения по поводу возможности новой военной интервенции против СССР .Слайд 22С весны 1929 на селе проводились мероприятия, направленные на увеличение

числа коллективных хозяйств — в частности, комсомольские походы «за коллективизацию».

В РСФСР был создан институт агроуполномоченных, на Украине большое внимание уделялось сохранившимся с гражданской войны комнезамам (аналог российского комбеда). В основном применением административных мер удалось добиться существенного роста коллективных хозяйств (преимущественно в форме ТОЗов).

Слайд 23«Год Великого перелома»

7 ноября 1929 года в газете «Правда» №

259 была опубликована статья Сталина «Год Великого перелома»,

в которой 1929

год был объявлен годом «коренного перелома в развитии нашего земледелия»:«Наличие материальной базы для того, чтобы заменить кулацкое производство, послужило основой поворота в нашей политике в деревне… Мы перешли в последнее время от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса». Эта статья признана большинством историков отправной точкой «сплошной коллективизации».

Слайд 24Итоги коллективизации:

На селе насильственные хлебозаготовки, сопровождавшиеся массовыми арестами и разорением

хозяйств, привели к мятежам, количество которых к концу 1929 года

исчислялось уже многими сотнями.Не желая отдавать имущество и скот в колхозы и опасаясь репрессий, которым подверглись зажиточные крестьяне, люди резали скот и сокращали посевы.

Слайд 25«Головокружение от успехов»

2 марта 1930 в советской печати было опубликовано

письмо Сталина «Головокружение от успехов», в котором вина за «перегибы»

при проведении коллективизации была возложена на местных руководителей.Слайд 2614 марта 1930 ЦК ВКП (б) принял постановление «О борьбе

с искривлениями партийной линии в колхозном движении».

На места была

направлена правительственная директива о смягчении курса в связи с угрозой «широкой волны повстанческих крестьянских выступлений» и уничтожения «половины низовых работников». После резкой статьи Сталина и привлечения отдельных руководителей к ответственности, темп коллективизации снизился, а искусственно созданные колхозы и коммуны начали разваливаться.

Слайд 27«-» коллективизации:

Коллективизация проводилась преимущественно принудительно-административными методами.

Чрезмерно централизованное управление и

в то же время преимущественно низкий квалификационный уровень управленцев на

местах, уравниловка, гонка за «перевыполнением планов» негативно отразились на колхозной системе в целом.Слайд 28Несмотря на отличный урожай 1930 года, ряд колхозов к весне

следующего года остался без посевного материала, в то время как

осенью часть зерновых не была убрана до конца.Низкие нормы оплаты труда на Колхозных товарных фермах (КТФ), на фоне общей неготовности колхозов к ведению крупного товарного животноводства (отсутствие необходимых помещений под фермы, запаса кормов, нормативных документов

и квалифицированных кадров (ветеринары, животноводы и т. д.)) привели к массовой гибели скота.

Слайд 29Поразившая страну сильнейшая засуха 1931 года и бесхозяйственность при сборе

урожая привели к значительному снижению валового сбора зерновых

(694,8 млн

ц. в 1931 против 835,4 млн. ц. в 1930) и сложной ситуации с продовольствием и голоду в деревнях и мелких городах на востоке страны зимой 1931—1932. Слайд 30Вымерзание озимых в 1932 году и тот факт, что к

посевной кампании 1932 года значительное число колхозов подошло без посевного

материала и рабочего скота - привели к сильнейшему голоду зимой 1932 — весной 1933 гг.Слайд 31Основная причина массового голода весной 1933 г.:

коллективизация сельского хозяйства, которая

привела к следующим последствиям:

изъятие земли у более чем двух третей

российского крестьянства лишило его стимулов к труду; кроме того, в предыдущем (1932) г. у крестьян был насильственным путём изъят практически весь собранный урожай;

массовый забой крестьянами скота из-за нежелания отдавать его на колхозные фермы, массовая гибель лошадей из-за нехватки фуража, массовая гибель скота из-за эпидемий, холода и бескормицы на колхозных фермах катастрофически снизили поголовье скота по всей стране;

борьба с кулачеством, в ходе которой «6-7 млн лучших работников» были согнаны со своих земель, нанесла удар по трудовому потенциалу государства;

увеличение экспорта продовольствия из-за снижения мировых цен на основные экспортные товары (лес, зерно, нефть, масло и т. д.).

Слайд 32Ликвидация кулачества как класса:

К началу сплошной коллективизации в партийном руководстве

победило мнение, что основным препятствием к объединению крестьян-бедняков и середняков

является образовавшаяся за годы НЭПа более зажиточная прослойка в деревне — кулаки, а также поддерживающая их или зависящая от них социальная группа — «подкулачники».Слайд 3330 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».

Слайд 34«Кулаки» были разделены на три категории:

1-я — контрреволюционный актив: кулаки,

активно противодействующие организации колхозов, бегущие с постоянного места жительства и

переходящие на нелегальное положение;2-я — наиболее богатые местные кулацкие авторитеты, являющиеся оплотом антисоветского актива;

3-я — остальные кулаки.

На практике выселению с конфискацией имущества подвергались не только кулаки, но и так называемые подкулачники, то есть середняки, бедняки и даже батраки, уличенные в прокулацких и антиколхозных действиях (не единичны были и случаи сведения счетов с соседями и дежавю «грабь награбленное»)-

что явно противоречило четко указанному в постановлении пункту о недопустимости «ущемления» середняка.

Слайд 35Главы кулацких семей первой категории арестовывались, и дела об их

действиях передавались на рассмотрение «троек» в составе представителей ОГПУ, обкомов

(крайкомов) ВКП (б) и прокуратуры.Кулаки, отнесенные к третьей категории, как правило, переселялись внутри области или края, то есть не направлялись на спецпоселение.

Раскулаченные крестьяне второй категории, а также семьи кулаков первой категории выселялись в отдаленные районы страны на спецпоселение, или трудпоселение (иначе это называлось «кулацкой ссылкой» или «трудссылкой»).

Слайд 36Результаты «деятельности» Наркомзема СССР и долгосрочный эффект «левых загибов» первых

месяцев коллективизации привели к кризису в сельском хозяйстве и значительно

повлияли на ситуацию, повлекшую за собой голод 1932—1933 годов.Ситуация была значительно исправлена введением жесткого партийного контроля над сельским хозяйством и реорганизацией управленческого и обеспечивающего аппарата сельского хозяйства. Это позволило в начале 1935 года отменить карточки на хлеб, к октябрю того же года были ликвидированы карточки и на прочие продовольственные продукты.