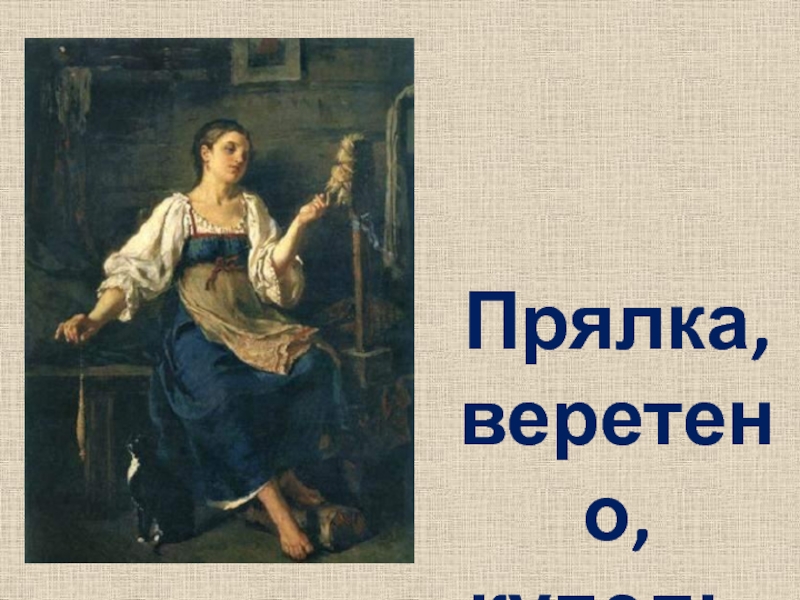

Слайд 3Пря́лка — предмет народного быта, орудие труда, на котором пряли нитки.

Слайд 4Ручная прялка, состоящая из вертикальной части, куда привязывается кудель к

горизонтальной донце, где сидит пряха. Вертикальная часть состояла из лопаски

(лопати) и шейки (ножки). Прялку, особенно лопаску, часто украшали и расписывали.

Выделяют два вида прялок по конструкции: цельные (делались из корня и ствола березы или ели) и составные (состояла из двух деталей, горизонтальной и вертикальной).

Слайд 5Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених –

невесте, муж – жене. В некоторых местах, по обычаю, жених

должен был изготовить прялку собственноручно, а старую родительскую сломать в знак помолвки.

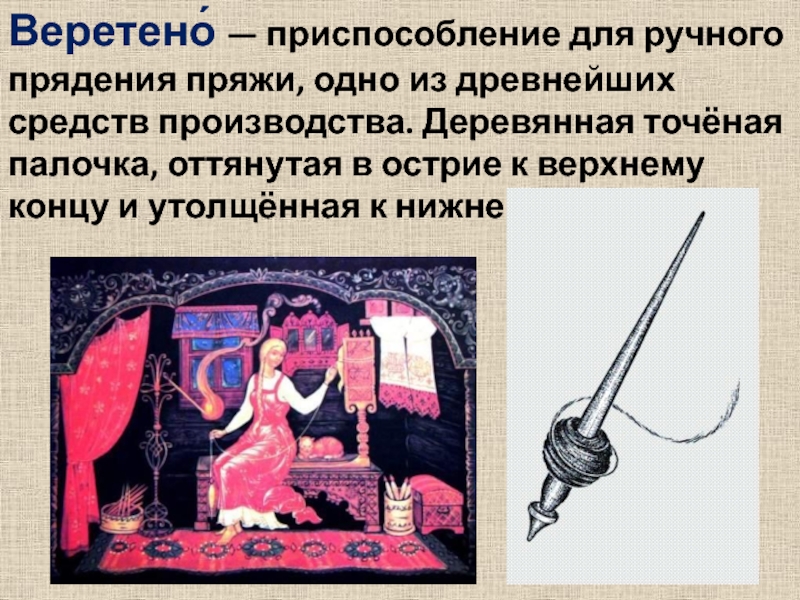

Слайд 6Веретено́ — приспособление для ручного прядения пряжи, одно из древнейших средств

производства. Деревянная точёная палочка, оттянутая в острие к верхнему концу

и утолщённая к нижней трети.

Слайд 7Куде́ль — очищенное от костры волокно льна, конопли или шерсть, приготовленные

для прядения.

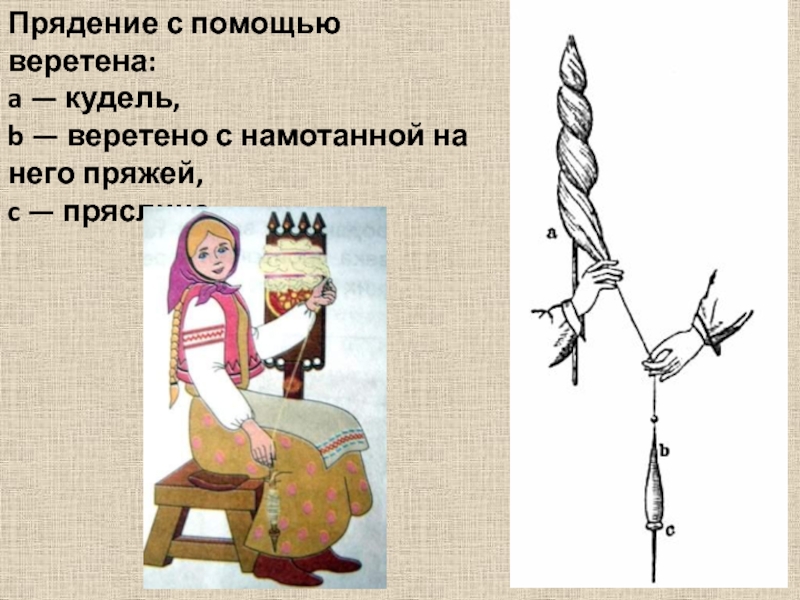

Слайд 8Прядение с помощью веретена:

a — кудель,

b — веретено с намотанной на него

пряжей,

c — пряслице.

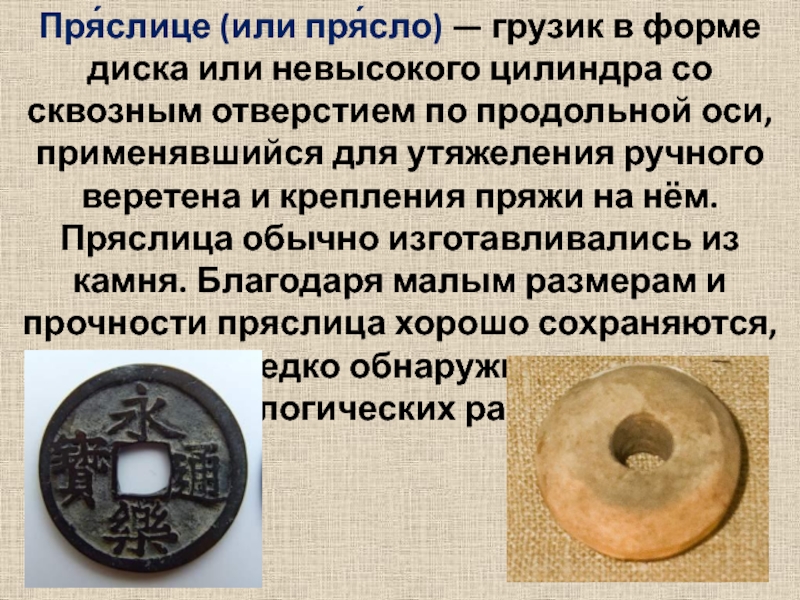

Слайд 9Пря́слице (или пря́сло) — грузик в форме диска или невысокого цилиндра

со сквозным отверстием по продольной оси, применявшийся для утяжеления ручного

веретена и крепления пряжи на нём. Пряслица обычно изготавливались из камня. Благодаря малым размерам и прочности пряслица хорошо сохраняются, и их нередко обнаруживают при археологических раскопках

Слайд 11Рубе́ль (ребрак, пральник) — предмет домашнего быта, который в старину русские

женщины использовали для выколачивания (стирки) и глажения белья после неё.

Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелём, да так, что даже плохо постиранное белье становилось белоснежным, как будто из него все «соки» выжали. Отсюда пословица:«Не мытьем, а катаньем».

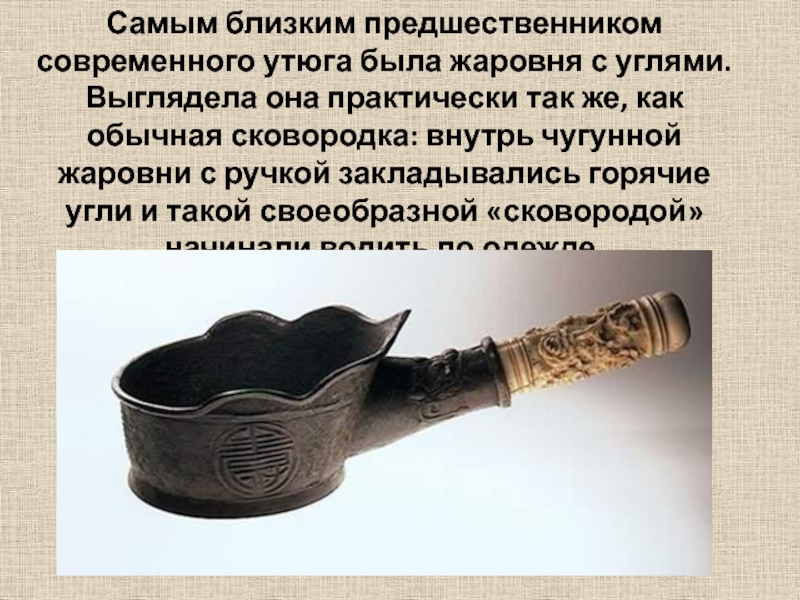

Слайд 14Самым близким предшественником современного утюга была жаровня с углями. Выглядела

она практически так же, как обычная сковородка: внутрь чугунной жаровни

с ручкой закладывались горячие угли и такой своеобразной «сковородой» начинали водить по одежде.

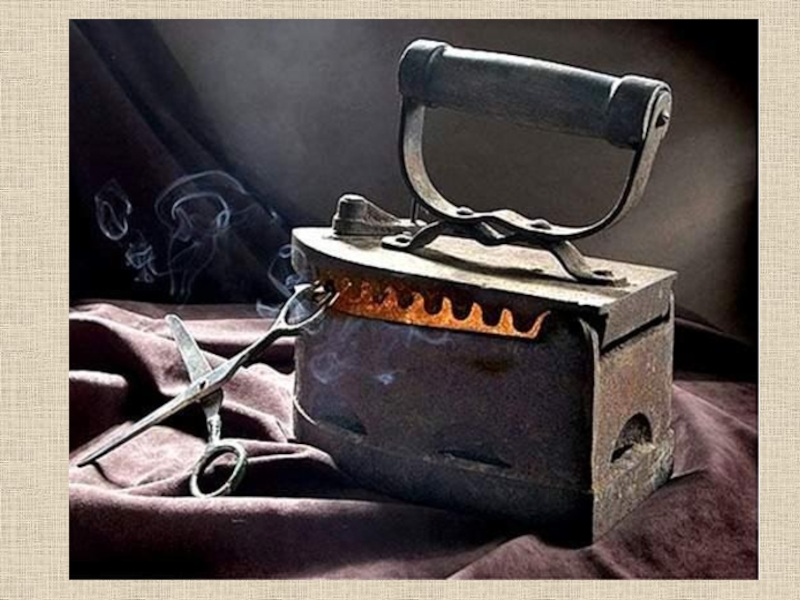

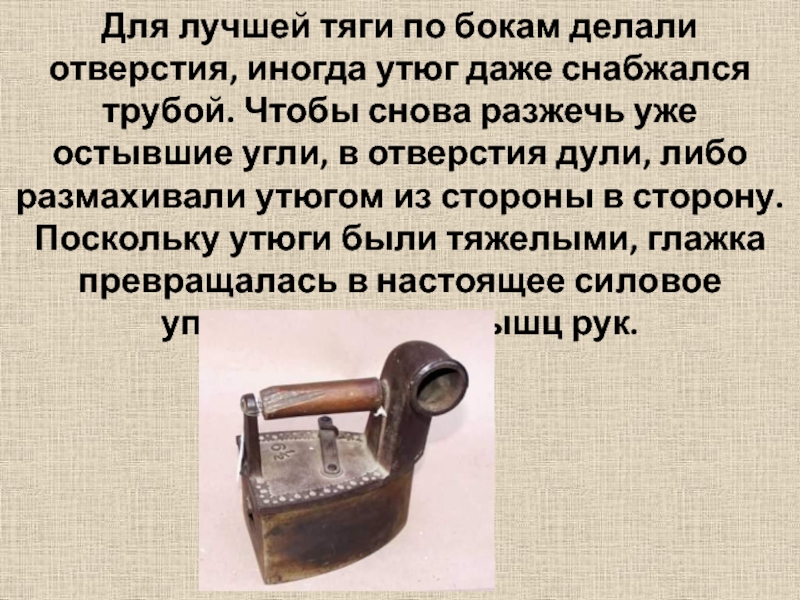

Слайд 15На смену жаровне с ручкой пришел паровой утюг. Угли в

нем помещались внутрь корпуса и закрывались крышкой, а сверху, для

лучшей тяги, пристраивали трубу. Чтобы угли лучше грели, делали специальные отверстия по бокам. Размахивая таким утюгом вперед и назад, усиливали вентиляцию. Эти утюги не отличались удобством и безопасностью: искры и мелкие угольки то и дело вылетали из жаровни, оставляя на одежде опалины и дырки.

Слайд 17Для лучшей тяги по бокам делали отверстия, иногда утюг даже

снабжался трубой. Чтобы снова разжечь уже остывшие угли, в отверстия

дули, либо размахивали утюгом из стороны в сторону. Поскольку утюги были тяжелыми, глажка превращалась в настоящее силовое упражнение для мышц рук.

Слайд 18У нас такие утюги известны с XVII века, а на

Западе, скорее всего, еще раньше. Первое письменное свидетельство наличия в

обиходе утюгов датировано 10 февраля 1636 года. В книге расходов царского двора отмечено: «Кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за те деньги заделал в царицину палату утюг железный». В XVIII веке уже было налажено промышленное производство «духовых» утюгов: их производили Демидовский и некоторые другие литейные заводы.

Слайд 19Самые простые утюги — нагревательные. Перед употреблением чугунные монолиты разогревали

в печи.

Утюги для ткани весили по разному- от одного

до 10 килограммов.

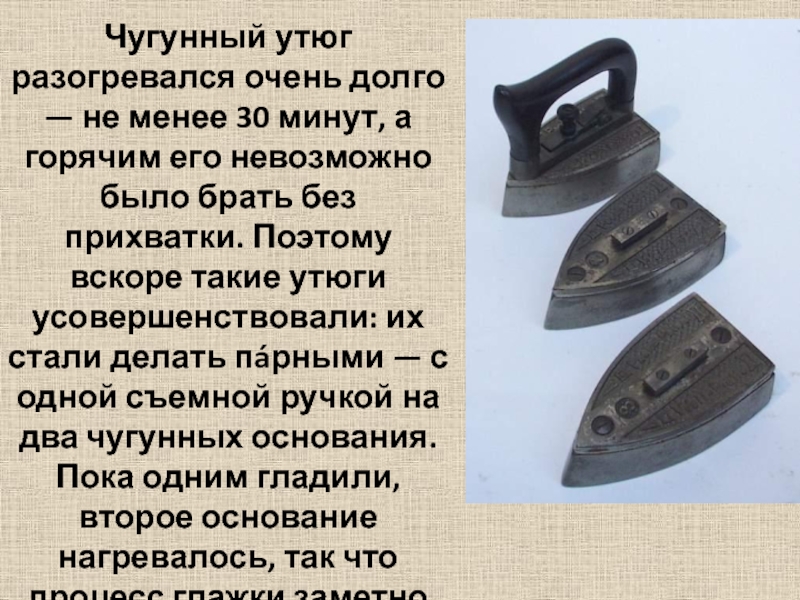

Слайд 20Чугунный утюг разогревался очень долго — не менее 30 минут,

а горячим его невозможно было брать без прихватки. Поэтому вскоре

такие утюги усовершенствовали: их стали делать пáрными — с одной съемной ручкой на два чугунных основания. Пока одним гладили, второе основание нагревалось, так что процесс глажки заметно ускорялся.

Слайд 22Из-за такой конструктивной особенности высокая температура может сохраняться часами без

дополнительной протопки. Для приготовления пищи – идеальный вариант.

Основная особенность русской

печи – тоннелеобразное горнило, варочная камера, которая разогревается до 200 градусов С.

Слайд 23Русская печь

(битая печь).

1 – чело;

2 – припечек;

3 – опечек;

4 – печурка;

5 – залавок длинный

ящик с подъемной крышкой для хранения продуктов, посуды; 6 – ухват.

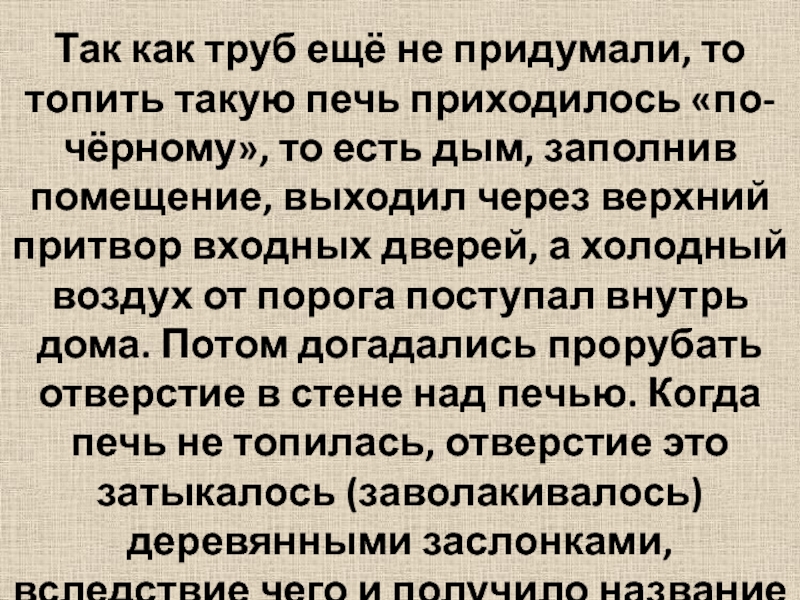

Слайд 24Так как труб ещё не придумали, то топить такую печь

приходилось «по-чёрному», то есть дым, заполнив помещение, выходил через верхний

притвор входных дверей, а холодный воздух от порога поступал внутрь дома. Потом догадались прорубать отверстие в стене над печью. Когда печь не топилась, отверстие это затыкалось (заволакивалось) деревянными заслонками, вследствие чего и получило название волокового окна.

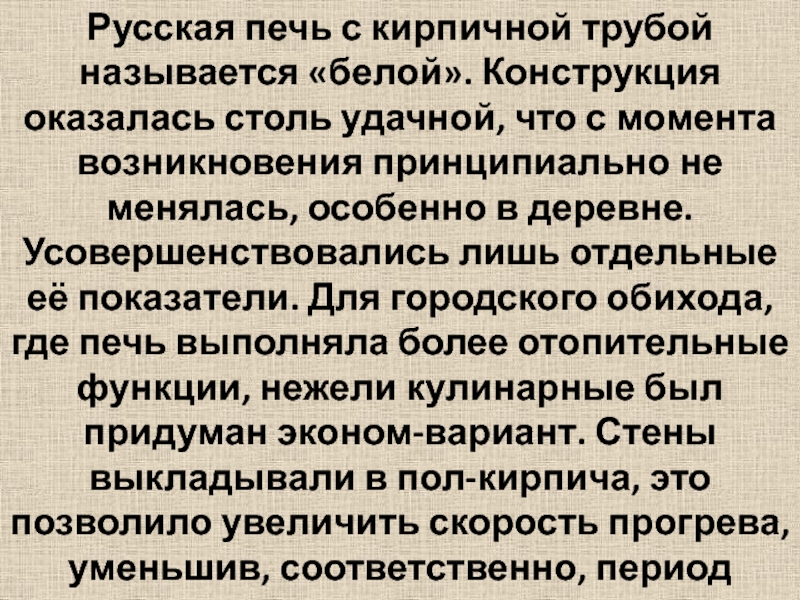

Слайд 25Русская печь с кирпичной трубой называется «белой». Конструкция оказалась столь

удачной, что с момента возникновения принципиально не менялась, особенно в

деревне. Усовершенствовались лишь отдельные её показатели. Для городского обихода, где печь выполняла более отопительные функции, нежели кулинарные был придуман эконом-вариант. Стены выкладывали в пол-кирпича, это позволило увеличить скорость прогрева, уменьшив, соответственно, период теплоотдачи.

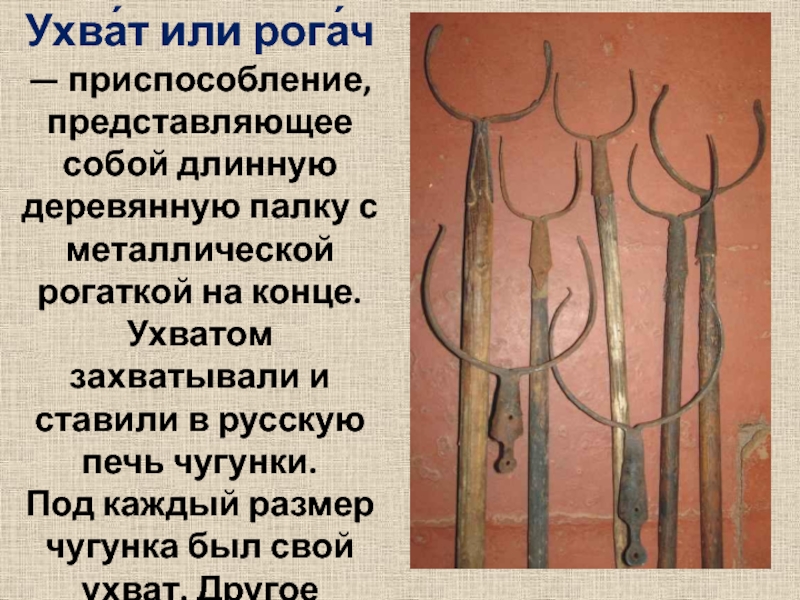

Слайд 26Ухва́т или рога́ч — приспособление, представляющее собой длинную деревянную палку с

металлической рогаткой на конце. Ухватом захватывали и ставили в русскую

печь чугунки.

Под каждый размер чугунка был свой ухват. Другое название ухвата — рогач.

Слайд 28Кочерга́— инструмент из железа или другого огнестойкого материала.

Используется для выгребания

углей, перемещения дров в горящем камине или печи. Обычно это

толстый железный прут, загнутый на конце под прямым углом.

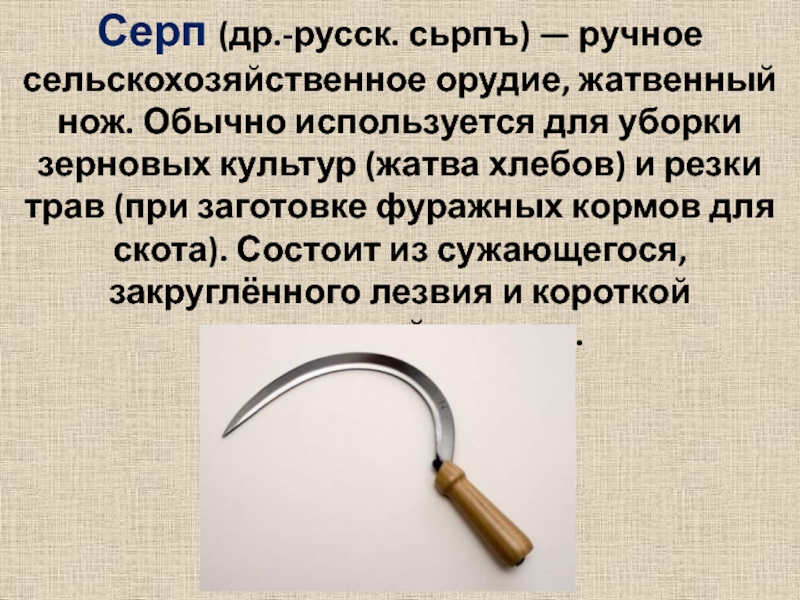

Слайд 29Серп (др.-русск. сьрпъ) — ручное сельскохозяйственное орудие, жатвенный нож. Обычно

используется для уборки зерновых культур (жатва хлебов) и резки трав

(при заготовке фуражных кормов для скота). Состоит из сужающегося, закруглённого лезвия и короткой деревянной рукояти.

Слайд 30Работающий серпом приводит его в действие одной рукою, другой придерживая

срезаемые растения. Обычно используется при уборке небольших участков; широко употребляется

в огородничестве и цветоводстве.