Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Мертвые души Н.В. Гоголь

Содержание

- 1. Мертвые души Н.В. Гоголь

- 2. Цель урокаПознакомить учащихся с особенностями построения произведенияПоказать жанровое своеобразие произведение

- 3. «Мертвые души» - «…не роман, не повесть – нечто совершенно оригинальное» Л.Н.Толстой

- 4. Размышления о жанре произведения

- 5. Слайд 5

- 6. Вывод Субъективность произведения проявилась:в лирических отступленияхпо ходу самого повествования в авторских оценках и комментариях

- 7. Эпическая и лирическая части

- 8. Противопоставление по целям и

- 9. Язык лирической части поэмы Оценочная лексика, часто

- 10. - метафорические эпитеты

- 11. - обращения («О

- 12. Слайд 12

- 13. Язык эпической части поэмыРечь героев индивидуализирована.Широко вводятся:

- 14. Противопоставление эпического и лирического начал заметно и

- 15. В эпическом пейзаже почти

- 16. Черты романа в «Мертвых душах»Романное начало связано

- 17. Принципы плутовского романаГлавное действующее лицо – антигерой,

- 18. Вывод Несмотря на признаки разных жанров, спор

- 19. Спасибо за работу!Удачи вам!

- 20. Слайд 20

- 21. Скачать презентанцию

Цель урокаПознакомить учащихся с особенностями построения произведенияПоказать жанровое своеобразие произведение

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Цель урока

Познакомить учащихся с особенностями построения произведения

Показать жанровое своеобразие произведение

Слайд 4Размышления о жанре произведения

Сам Гоголь определил

жанр «Мертвых душ» как поэму, подчеркнув равноправие эпического (повествовательного) и

лирического началСлайд 5 «Величайшим успехом и

шагом вперед считаем мы со стороны автора то, что в

«Мертвых душах» везде ощущаемо и, так сказать, осязаемо проступает его субъективность. Здесь мы разумеем… ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность. Это преобладание субъективности доходит до высокого лирического пафоса… Этот пафос субъективности поэта проявляется не в одних … высоколирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди рассказа о самых прозаических предметах…»В.Г.Белинский

Слайд 6Вывод

Субъективность произведения проявилась:

в лирических отступлениях

по ходу

самого повествования в авторских оценках и комментариях

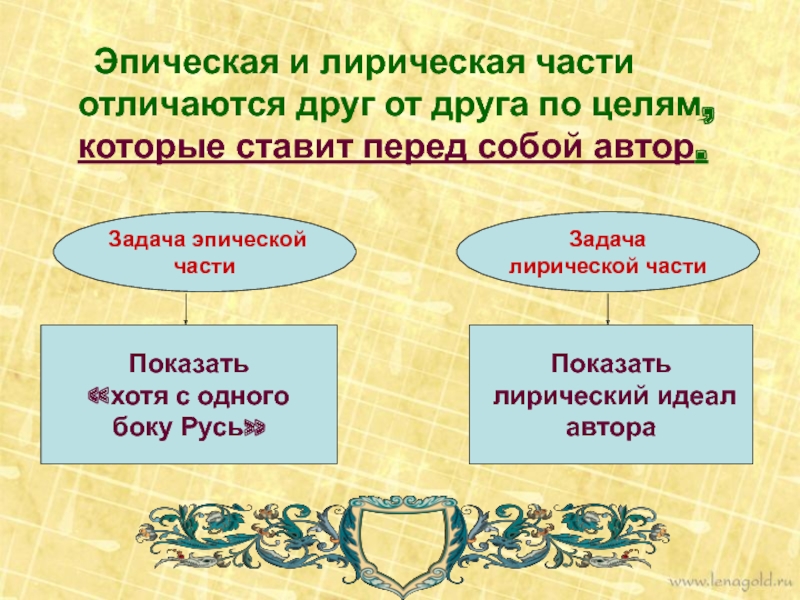

Слайд 7 Эпическая и лирическая части отличаются друг от

друга по целям, которые ставит перед собой автор.

Задача эпической

частиЗадача лирической части

Показать

«хотя с одного

боку Русь»

Показать

лирический идеал

автора

Слайд 8 Противопоставление по целям и задачам отражается в

языке. Если у Пушкина и повествование, и лирическая часть написаны

разговорным языком светского человека, то у Гоголя переход от эпической части к лирической соответствует возвышенной задаче: автор использует высокий стиль речи; средства, приближающие язык лирических отступлений к поэтическому.Слайд 9Язык лирической части поэмы

Оценочная лексика, часто контрастные эпитеты (высокое

– уничижительное): «Не признает современный суд, что высокий восторженный смех

достоин стать рядом с высоким лирическим движением и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха!»; «…бледно, разбросанно и неприютно в тебе… слышится что-то восторженно чудное».Высокая образность

- метафоры («Как соблазнительно крадется дремота… Какая ночь совершается в вышине… ничто не обольстит взора…» ) ;

Слайд 10 - метафорические эпитеты («устремлен пронзительный перст

дерзкие дива природы, небо… так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся

громадно выглядывает хлебный арсенал»);- гиперболы («Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?»).

3. Поэтический синтаксис:

- риторические вопросы («И какой же русский не любит быстрой езды?»);

- восклицания («Выражается сильно русский народ! Эх, кони, кони, что за кони!»);

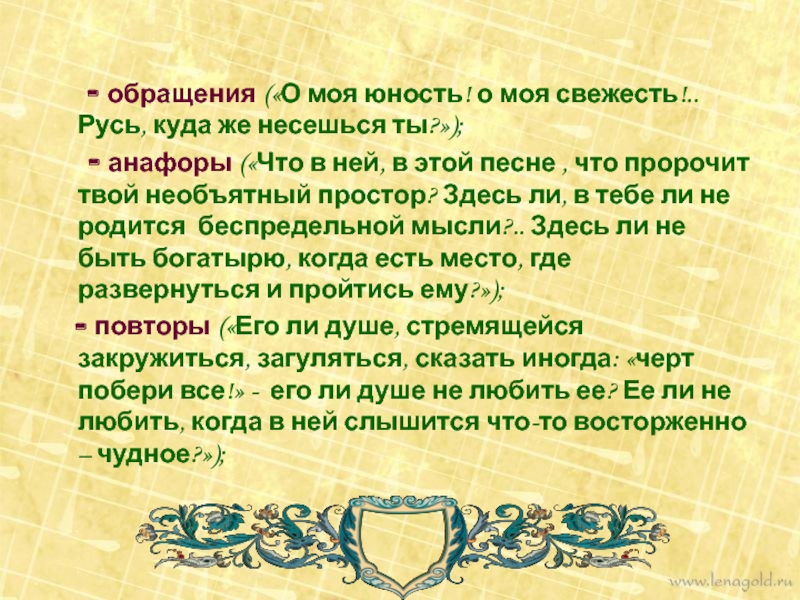

Слайд 11 - обращения («О моя юность! о

моя свежесть!.. Русь, куда же несешься ты?»);

- анафоры («Что в ней, в этой песне , что пророчит твой необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родится беспредельной мысли?.. Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?»);- повторы («Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» - его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно – чудное?»);

Слайд 12

- ряды однородных

членов («И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь

писать версты, станционные смотрители, колоды, обозы, серые избы с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином <…> , пешеход в протертых лаптях, плетущийся за 800 верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой…»);- градация («Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?»; «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове…»

- инверсия («Русь! Русь! Вижу тебя из моего чудного , прекрасного далека тебя вижу…»).

Слайд 13Язык эпической части поэмы

Речь героев индивидуализирована.

Широко вводятся:

- просторечная

лексика

- просторечные устойчивые обороты

- пословицы и

поговоркиЧичиков: «Не имей денег, имей хороших людей для обращения, сказал один мудрец».

Слайд 14Противопоставление эпического и лирического начал заметно и в пейзаже.

Основной мотив лирического пейзажа – простор: «Открыто-пустынно и ровно

все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин твои города… А ночь? Небесные силы! Какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно, раскинувшееся!»Слайд 15 В эпическом пейзаже почти нет дикой природы,

здесь появляются мотивы забора, границы, пересечения: «У подошвы этого возвышения,

и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы… Двор окружен крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой». В эпическом пейзаже присутствуют элементы социального.Слайд 16Черты романа в «Мертвых душах»

Романное начало связано прежде всего с

образом Чичикова, хотя его нельзя назвать героем романа в традиционном

смысле этого слова. Если в первых шести главах он лишь композиционно связующий образ и дан в ряду других, описываемых автором не менее подробно, то во второй части 1 тома появляются элементы концентрического сюжета.Возникают намеки на традиционную романную любовную интригу (история с губернаторской дочкой).

Сплетня – также элемент романного сюжета. «Из числа многих в своем роде сметливых предположений было, наконец, одно – странно даже сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон»)

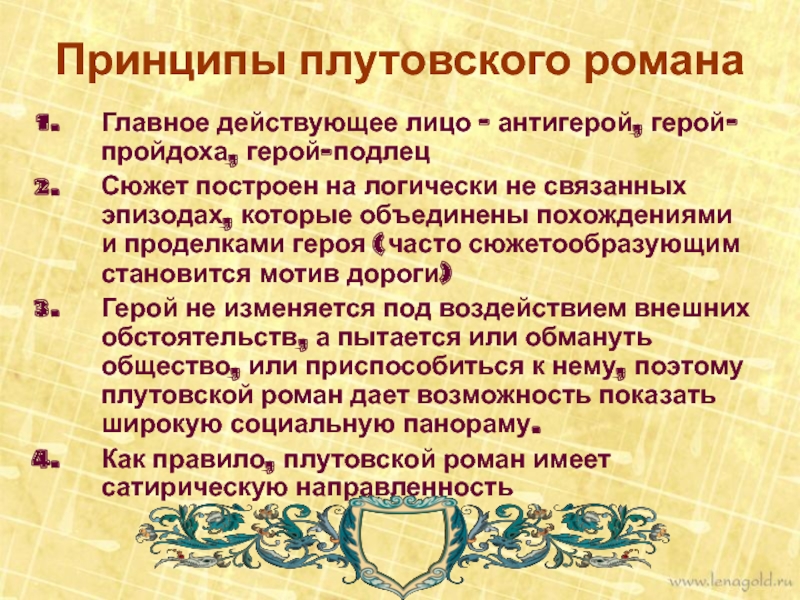

«Мертвые души» можно сравнить с плутовским романом, популярным жанром европейской литературы XVII – XVIII веков.

Слайд 17Принципы плутовского романа

Главное действующее лицо – антигерой, герой-пройдоха, герой-подлец

Сюжет построен

на логически не связанных эпизодах, которые объединены похождениями и проделками

героя (часто сюжетообразующим становится мотив дороги)Герой не изменяется под воздействием внешних обстоятельств, а пытается или обмануть общество, или приспособиться к нему, поэтому плутовской роман дает возможность показать широкую социальную панораму.

Как правило, плутовской роман имеет сатирическую направленность

Слайд 18Вывод

Несмотря на признаки разных жанров, спор о жанровом своеобразии

«Мертвых душ» продолжается

По проблематике произведение шире плутовского романа

Лирические и

эпические картины сменяют друг другаВставные элементы также своеобразны по жанру: новелла «Повесть о капитане Копейкине» и притча о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче