Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Знаменитые туляки, прославившие город

Содержание

- 1. Знаменитые туляки, прославившие город

- 2. Земля ТульскаяКрай тенистых дубрав и широких полей,

- 3. Лев Николаевич Толстой Граф Лев Николаевич Толстой —

- 4. Ясная полянаЛев Николаевич Толстой

- 5. Василий Андреевич Жуковский Василий Андреевич Жуковский — русский

- 6. Поэтическая карьера Село Мишенское, недалеко

- 7. В 1808 явилась его «Людмила», переделка «Леноры»

- 8. Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин

- 9. Известный писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков (псевд. Н.

- 10. Андрей Тимофеевич Болотов Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833) —

- 11. Андрей Тимофеевич Болотов - русский литератор, философ, врач, архитектор, агроном и дворянин.

- 12. «Чувствования рожденного

- 13. Музей-огородРусский огород

- 14. Киреевский Иван Васильевич Один из основателей славянофильства, родился

- 15. Киреевский Петр Васильевич, публицист, археограф

- 16. Кто не знает своего Отечества,

- 17. Когда-то по этим ступеням спускались

- 18. Пейзажный паркАнсамбль усадьбы «Богучарово», кроме мемориального интереса,

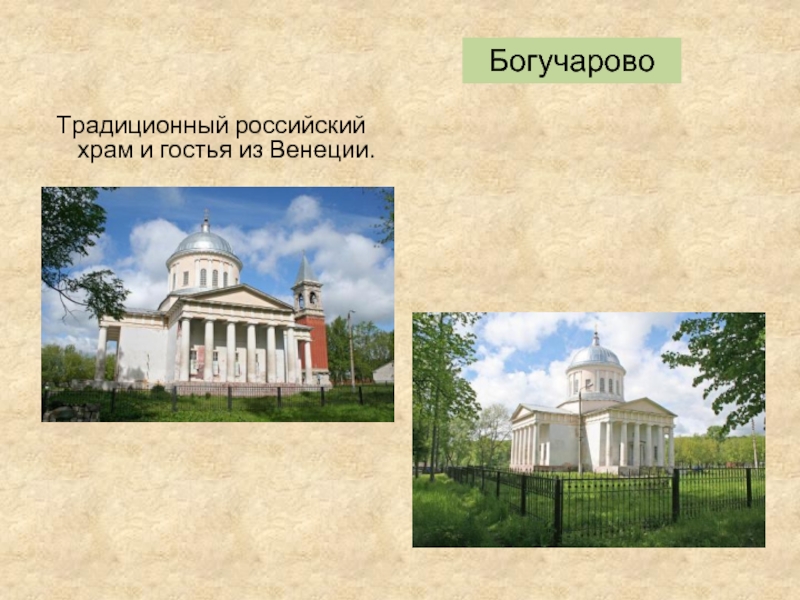

- 19. Традиционный российский храм и гостья из Венеции.Богучарово

- 20. Глеб Иванович Успенский Происходил из небогатой чиновничьей

- 21. Любимый врач тульской бедноты Викентий Игнатьевич

- 22. Дмитрий Яковлевич Ваныкин Дмитрий Яковлевич происходил из древнего

- 23. Игорь Петрович Чулков Родился в 1910 г. в

- 24. Игорь Петрович ЧулковУспешно закончил 2- й Московский

- 25. Вересаев Викентий Викентьевич (псевдоним; настоящая фамилия

- 26. Верноподданный санитарии

- 27. Парк

- 28. ДАРГОМЫЖСКИЙ Александр Сергеевич Выдающийся русский композитор А.С.

- 29. Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927) — выдающийся

- 30. Золотая осень

- 31. Василий Дмитриевич Поленов “Этот незаурядный русский человек, как-то

- 32. Христос и грешница

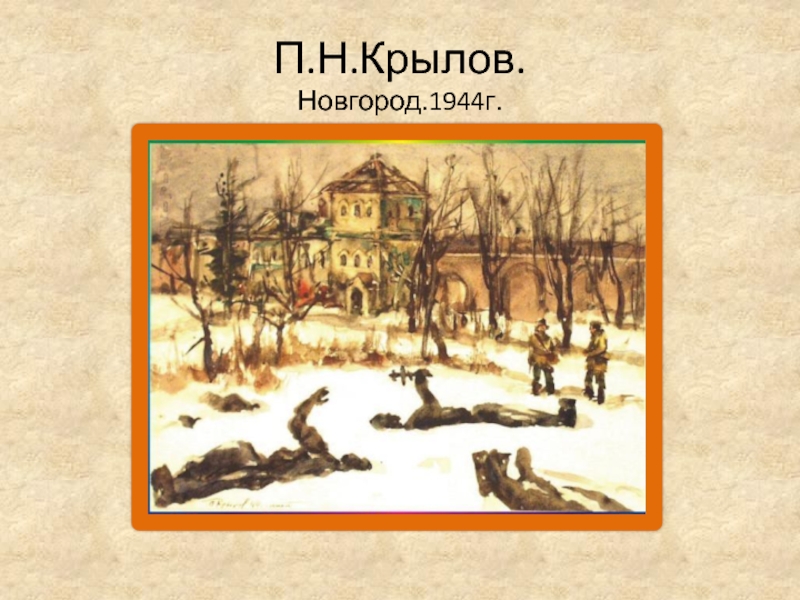

- 33. Крылов Порфирий Никитич Родился в селе Щелкуново Тульской

- 34. Крылов Порфирий Никитич Советский

- 35. П.Н.Крылов. Новгород.1944г.

- 36. Пейзажи

- 37. Натюрморты

- 38. Туляки чтут память тех, кто жил на

- 39. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Презентация на тему:

Презентацию выполнила :

учитель МБОУСОШ № 22 г.Тулы

Слайд 2Земля Тульская

Край тенистых дубрав и широких полей, исконно русская земля.

Русское

раздолье. Все здесь дышит многовековой историей. Куда бы вы не

заглянули ,обязательно прикоснетесь к ней, услышите отголоски прошлого. Куликово поле, Ясная поляна, Тульский кремль, Бежин луг-все это земля Тульская.Испокон веков здесь рождались сильные, талантливые люди. Это край тех, кто принес славу своему народу. С нашим краем связано имя великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, сатирика писателя - М. Е . Салтыкова – Щедрина, продолжателя лучших традиций передовой русской литературы - писателя В. Вересаева, писателя – демократа Г. Успенского.

Слайд 3Лев Николаевич Толстой

Граф Лев Николаевич Толстой — один из наиболее

широко известных русских писателей и мыслителей. Участник обороны Севастополя. Просветитель,

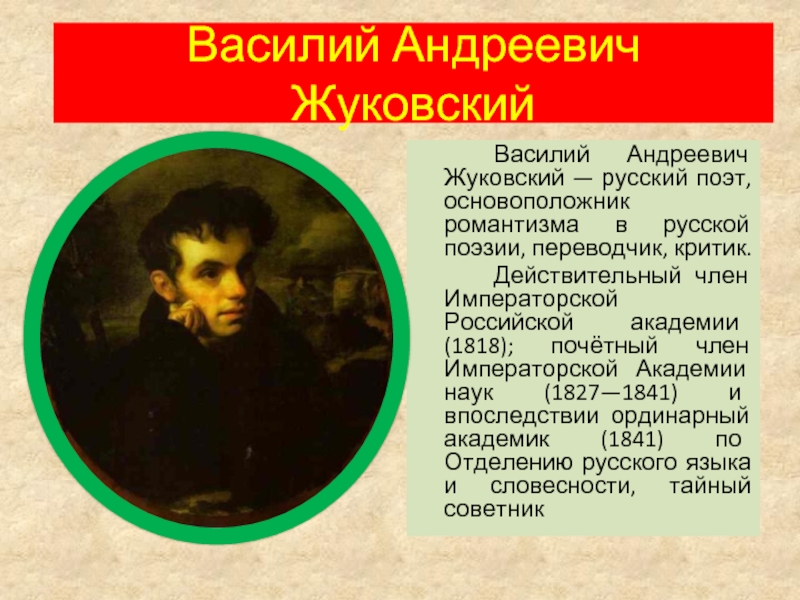

публицист, религиозный мыслитель, чьё авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения — толстовства. Член-корреспондент Императорской Академии наук , почётный академик по разряду изящной словесностиСлайд 5Василий Андреевич Жуковский

Василий Андреевич Жуковский — русский поэт, основоположник романтизма

в русской поэзии, переводчик, критик.

Действительный член Императорской Российской академии (1818);

почётный член Императорской Академии наук (1827—1841) и впоследствии ординарный академик (1841) по Отделению русского языка и словесности, тайный советникСлайд 6

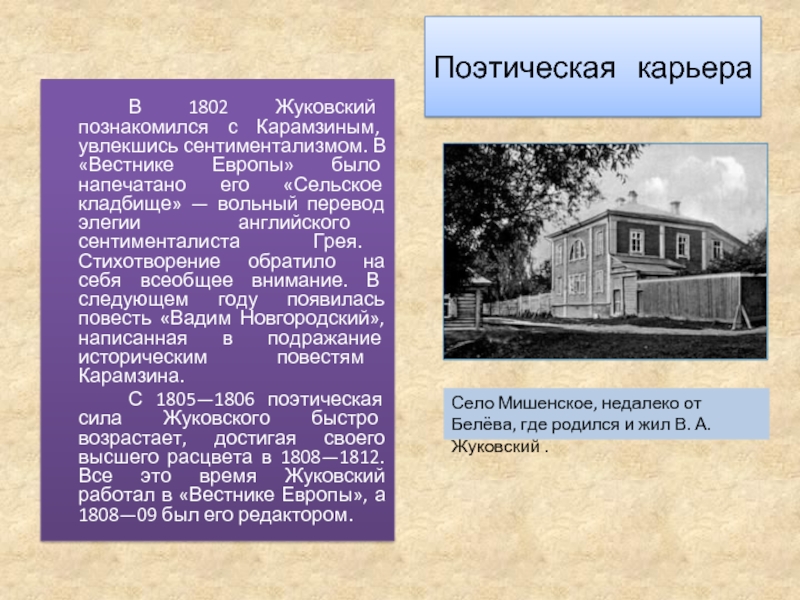

Поэтическая карьера

Село Мишенское, недалеко от Белёва, где родился и

жил В. А. Жуковский .

В 1802 Жуковский познакомился с Карамзиным,

увлекшись сентиментализмом. В «Вестнике Европы» было напечатано его «Сельское кладбище» — вольный перевод элегии английского сентименталиста Грея. Стихотворение обратило на себя всеобщее внимание. В следующем году появилась повесть «Вадим Новгородский», написанная в подражание историческим повестям Карамзина.С 1805—1806 поэтическая сила Жуковского быстро возрастает, достигая своего высшего расцвета в 1808—1812. Все это время Жуковский работал в «Вестнике Европы», а 1808—09 был его редактором.

Слайд 7В 1808 явилась его «Людмила», переделка «Леноры» Г. А. Бюргера.

С этой балладой в русскую литературу входило новое, совершенно особое

содержание — романтизм. Жуковского захватило стремление в даль средних веков, в давно исчезнувший мир сказаний и преданий. Успех «Людмилы» воодушевил Жуковского.В 1812 Жуковский поступил в ополчение. В лагере под Тарутином он написал «Певца во стане русских воинов», сразу доставившего ему несравненно большую известность, чем вся предшествовавшая его поэтическая деятельность. В тысячах списков оно разошлось в армии и в России.

В 1815 Жуковский стал одним из главных участников литературного общества «Арзамас», в шуточной форме ведшего упорную борьбу с консерватизмом классической поэзии.

С 1816 Жуковский становится автором первого официального гимна России «Молитва русских». Это был перевод (правда, сильно измененный) текста английского гимна «God save the King». Музыка была также позаимствована у английского гимна (что в своё время сделали более 20 государств).

В 1816 Жуковский стал чтецом при вдовствующей императрице Марии Фёдоровне.

В 1817 он стал учителем русского языка принцессы Шарлотты — будущей императрицы Александры Фёдоровны, а осенью 1826 был назначен на должность «наставника» наследника престола, будущего императора Александра

Слайд 9 Известный писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков (псевд. Н. Щедрин) родился 15

(27) января 1826 г. в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской

губернии. Выходец из старинного дворянского, по матери - купеческого рода. Под влиянием социалистических идей пришел к полному отрицанию помещичьего уклада, буржуазных отношений и самодержавия. Первая крупная публикация писателя - "Губернские очерки" (1856-1857), изданные от имени "надворного советника Н. Щедрина".После решительного сближения с социал-демократами в начале 1860-х гг. вынужден был в 1868 г. на время отойти от масштабной деятельности в редакции журнала "Современник" в связи с кризисом демократического лагеря; с ноября 1864 г. по июнь 1868 года занимался провинциальной административной деятельностью последовательно в Пензе, Туле и Рязани.

В Туле служил с 29 декабря 1866 г. по 13 октября 1867 г. в качестве управляющего Тульской казенной палатой. Своеобразные особенности характера Салтыкова, проявленные им во время руководства важным правительственным учреждением в Туле, наиболее выразительные черты его личности были запечатлены служившим под его началом тульским чиновником И. М. Михайловым в статье, опубликованной в "Историческом вестнике" в 1902 г. На административном посту в Туле Салтыков энергично и на свой манер боролся с бюрократизмом, взяточничеством, казнокрадством, стоял за интересы низших тульских общественных слоев: крестьян, кустарей-ремесленников, мелких чиновников. В Туле Салтыков написал памфлет на губернатора Шидловского "Губернатор с фаршированной головой".

Деятельность Салтыкова в Туле завершилась его удалением из города по причине остроконфликтных отношений с губернским начальством.

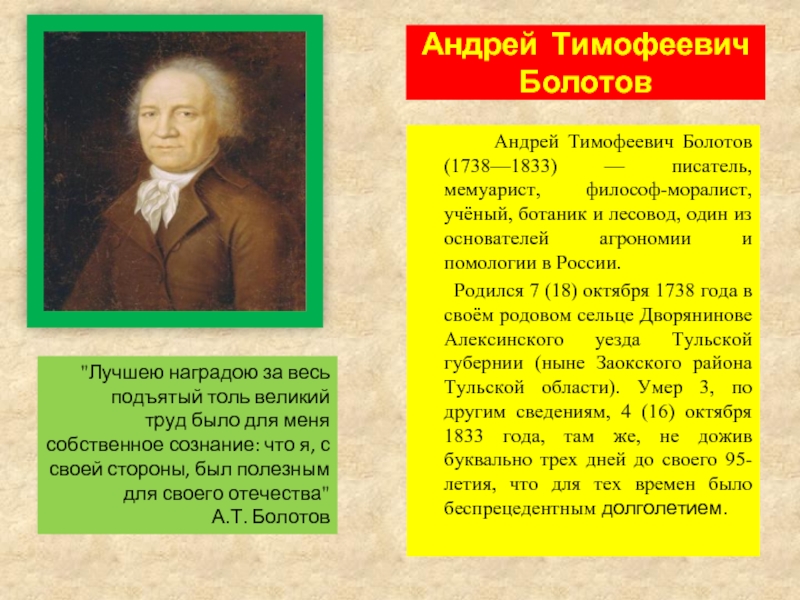

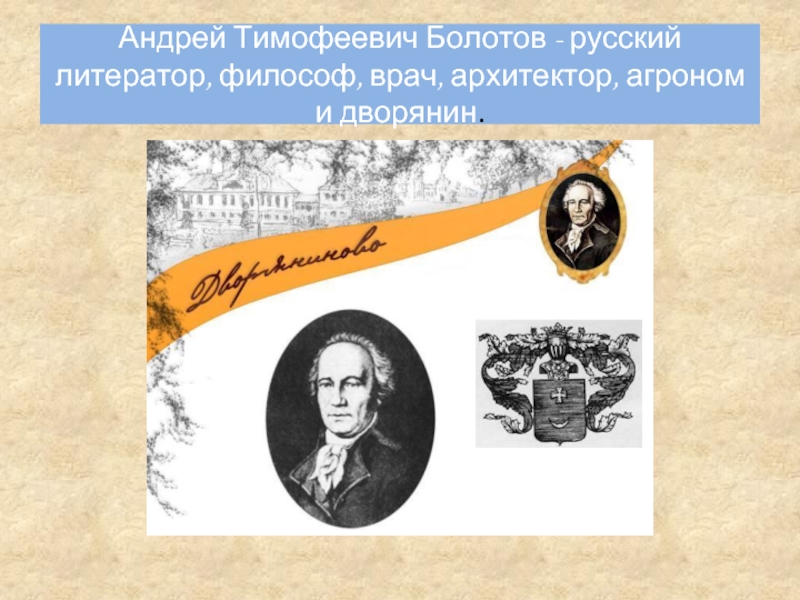

Слайд 10Андрей Тимофеевич Болотов

Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833) — писатель, мемуарист, философ-моралист,

учёный, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии и помологии

в России.Родился 7 (18) октября 1738 года в своём родовом сельце Дворянинове Алексинского уезда Тульской губернии (ныне Заокского района Тульской области). Умер 3, по другим сведениям, 4 (16) октября 1833 года, там же, не дожив буквально трех дней до своего 95-летия, что для тех времен было беспрецедентным долголетием.

"Лучшею наградою за весь подъятый толь великий

труд было для меня собственное сознание: что я, с

своей стороны, был полезным для своего отечества"

А.Т. Болотов

Слайд 11Андрей Тимофеевич Болотов - русский литератор, философ, врач, архитектор, агроном

и дворянин.

Слайд 12

«Чувствования рожденного

в дворянстве»: Равно и они на свете Суть

такие, как и я, И во всем другим подобны Человекам на земле...Музей-усадьба А.Т. Болотова . Дворяниново

Слайд 14Киреевский Иван Васильевич

Один из основателей славянофильства, родился в Москве 22

марта 1806 г. Происходил из семьи столбовых дворян Белевского уезда

Тульской губернии, где находилось и родовое имение Киреевских, село ДолбиноСлайд 15

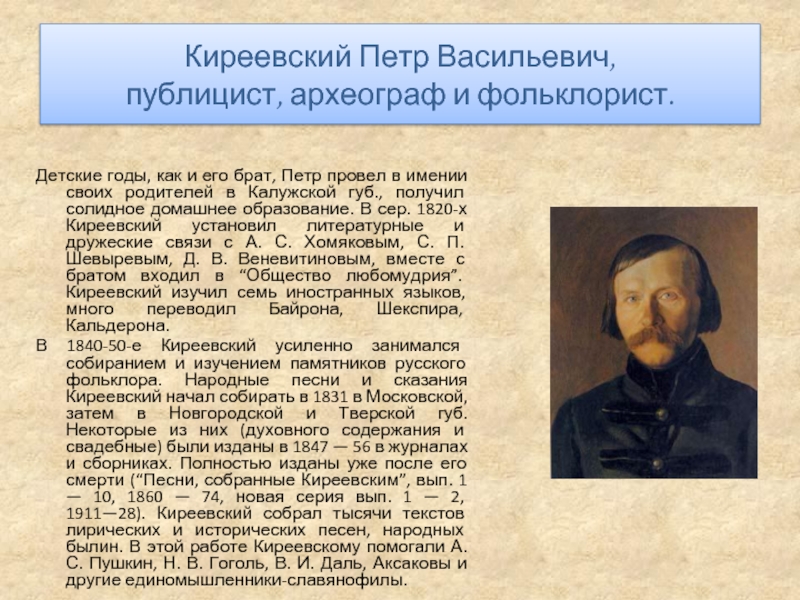

Киреевский Петр Васильевич,

публицист, археограф и фольклорист.

Детские годы, как

и его брат, Петр провел в имении своих родителей в

Калужской губ., получил солидное домашнее образование. В сер. 1820-х Киреевский установил литературные и дружеские связи с А. С. Хомяковым, С. П. Шевыревым, Д. В. Веневитиновым, вместе с братом входил в “Общество любомудрия”. Киреевский изучил семь иностранных языков, много переводил Байрона, Шекспира, Кальдерона.В 1840-50-е Киреевский усиленно занимался собиранием и изучением памятников русского фольклора. Народные песни и сказания Киреевский начал собирать в 1831 в Московской, затем в Новгородской и Тверской губ. Некоторые из них (духовного содержания и свадебные) были изданы в 1847 — 56 в журналах и сборниках. Полностью изданы уже после его смерти (“Песни, собранные Киреевским”, вып. 1 — 10, 1860 — 74, новая серия вып. 1 — 2, 1911—28). Киреевский собрал тысячи текстов лирических и исторических песен, народных былин. В этой работе Киреевскому помогали А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. И. Даль, Аксаковы и другие единомышленники-славянофилы.

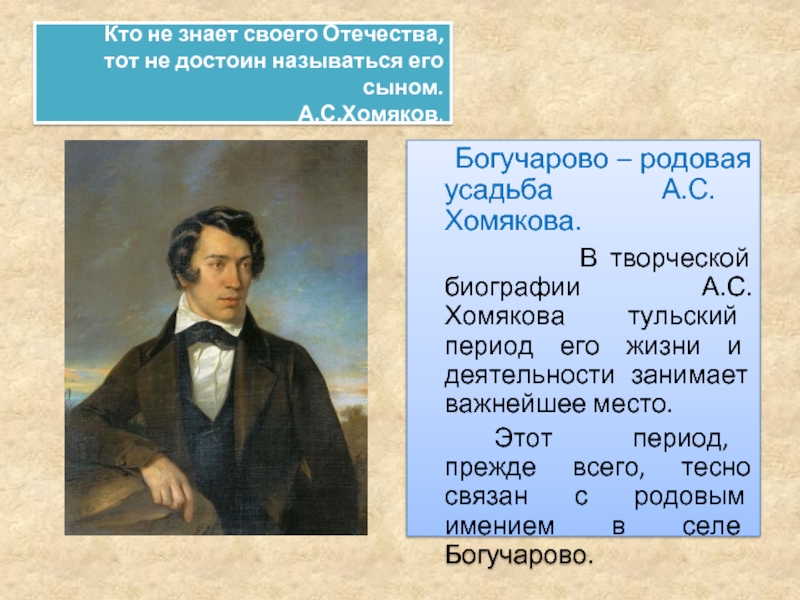

Слайд 16Кто не знает своего Отечества, тот не достоин

называться его сыном.

А.С.Хомяков.

Богучарово – родовая

усадьба А.С. Хомякова.В творческой биографии А.С.Хомякова тульский период его жизни и деятельности занимает важнейшее место.

Этот период, прежде всего, тесно связан с родовым имением в селе Богучарово.

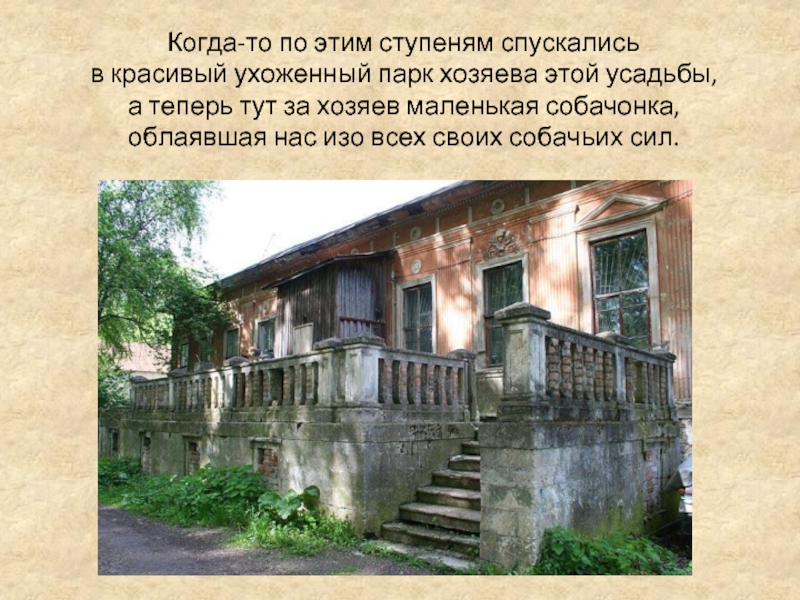

Слайд 17 Когда-то по этим ступеням спускались в красивый ухоженный парк

хозяева этой усадьбы, а теперь тут за хозяев маленькая собачонка, облаявшая

нас изо всех своих собачьих сил.Слайд 18Пейзажный парк

Ансамбль усадьбы «Богучарово», кроме мемориального интереса, имеет архитектурно-художественное значение,

где сохранились интересные памятники XVIII-XIX вв. и оригинальный, хорошо спланированный

пейзажный парк XIX в.Архитектурный комплекс усадьбы «Богучарово» великолепно вписался в природный ландшафт и дополнен искусственно созданным парковым ансамблем.

Слайд 20Глеб Иванович

Успенский

Происходил из небогатой чиновничьей семьи, учился в Тульской

гимназии, а затем в Черниговской гимназии. Будущий писатель наблюдал жизнь

трудовых слоев Тулы и крестьянских деревень, с детства был знаком с богатством народного языка и народного творчества.В гимназии под влиянием журнала «Современник» и передовой русской литературы определились его литературные склонности.

Сердце его бьется горячим сочувствием ко

всем несчастным, угнетенным и притесняемым.

И. Франко

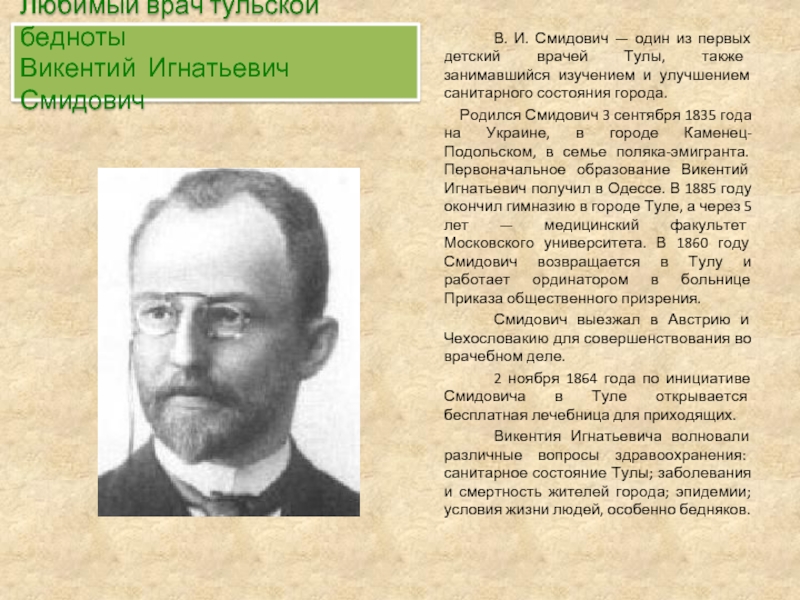

Слайд 21Любимый врач тульской бедноты

Викентий Игнатьевич Смидович

В. И. Смидович

— один из первых детский врачей Тулы, также занимавшийся изучением

и улучшением санитарного состояния города.Родился Смидович 3 сентября 1835 года на Украине, в городе Каменец-Подольском, в семье поляка-эмигранта. Первоначальное образование Викентий Игнатьевич получил в Одессе. В 1885 году окончил гимназию в городе Туле, а через 5 лет — медицинский факультет Московского университета. В 1860 году Смидович возвращается в Тулу и работает ординатором в больнице Приказа общественного призрения.

Смидович выезжал в Австрию и Чехословакию для совершенствования во врачебном деле.

2 ноября 1864 года по инициативе Смидовича в Туле открывается бесплатная лечебница для приходящих.

Викентия Игнатьевича волновали различные вопросы здравоохранения: санитарное состояние Тулы; заболевания и смертность жителей города; эпидемии; условия жизни людей, особенно бедняков.

Слайд 22Дмитрий Яковлевич Ваныкин

Дмитрий Яковлевич происходил из древнего купеческого рода. Состояние

Ваныкин начал сколачивать с того, что ходил по домам семей,

в которых умирал человек, и брал заказы на изготовление гробов. Вскоре Ваныкин стал монополистом в сфере ритуальных услуг Тулы. Его контора располагалась на Воздвиженской улице (ныне ул. Революции).. Имя Ваныкина золотыми буквами вписано в историю тульского меценатства и благотворительности. На его средства в Туле созданы коммерческое и реальное училища, ночлежный дом, богадельня при церкви Двенадцати апостолов. Благотворительную помощь оказывал всем средним учебным заведениям, просветительным, филантропическим и медицинским обществам, церквям, священнослужителям Тулы и Тульской губернии.

Слайд 23Игорь Петрович Чулков

Родился в 1910 г. в Туле в семье

фармацевта. После окончания школы И. П. Чулков работал токарем на

Тульском оружейном заводе.Под влиянием отца и особенно доктора медицинских наук, создателя первого рентгеновского кабинета в Туле В. А. Афанасьева решил стать врачом.

Слайд 24Игорь Петрович Чулков

Успешно закончил 2- й Московский медицинский институт, учился

в аспирантуре. В годы Великой Отечественной войны И. П. Чулков

широко и успешно применял в лечении воинов Красной Армии методы А. В. и А. А. Вишневских: новокаиновую блокаду, местное обезболивание, масляно - бальзамические повязки и тампоны.В 1949 г. И. П. Чулков стал главным врачом Яснополянской больницы им. Л. Н. Толстого. Много лет он являлся ее ведущим хирургом, провел тысячи операций, внедрял в лечебную практику передовые достижения медицинской науки. Его трудами в настоящее время здесь создана современная, хорошо оборудованная клиника на 125 человек. По новым методам в больнице проводятся операции, осуществляется стационарное лечение.

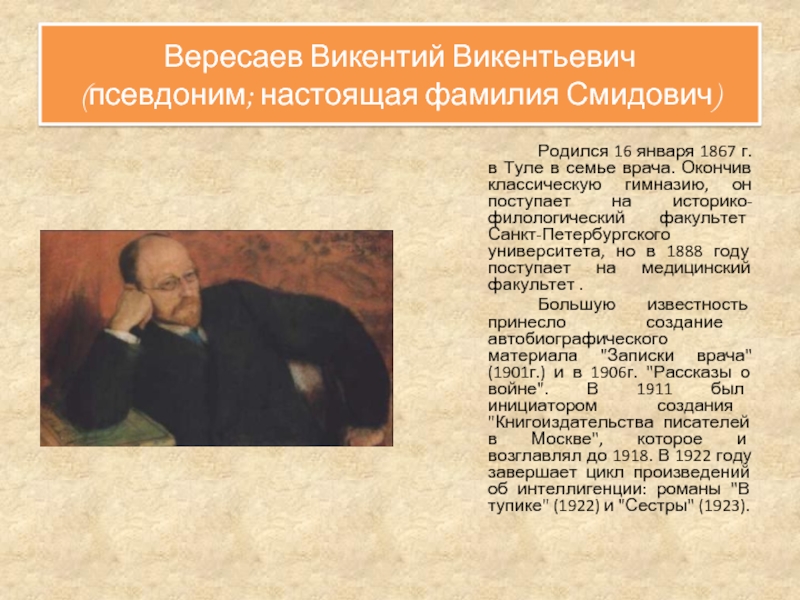

Слайд 25Вересаев Викентий Викентьевич

(псевдоним; настоящая фамилия Смидович)

Родился 16 января 1867

г. в Туле в семье врача. Окончив классическую гимназию, он

поступает на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, но в 1888 году поступает на медицинский факультет .Большую известность принесло создание автобиографического материала "Записки врача" (1901г.) и в 1906г. "Рассказы о войне". В 1911 был инициатором создания "Книгоиздательства писателей в Москве", которое и возглавлял до 1918. В 1922 году завершает цикл произведений об интеллигенции: романы "В тупике" (1922) и "Сестры" (1923).

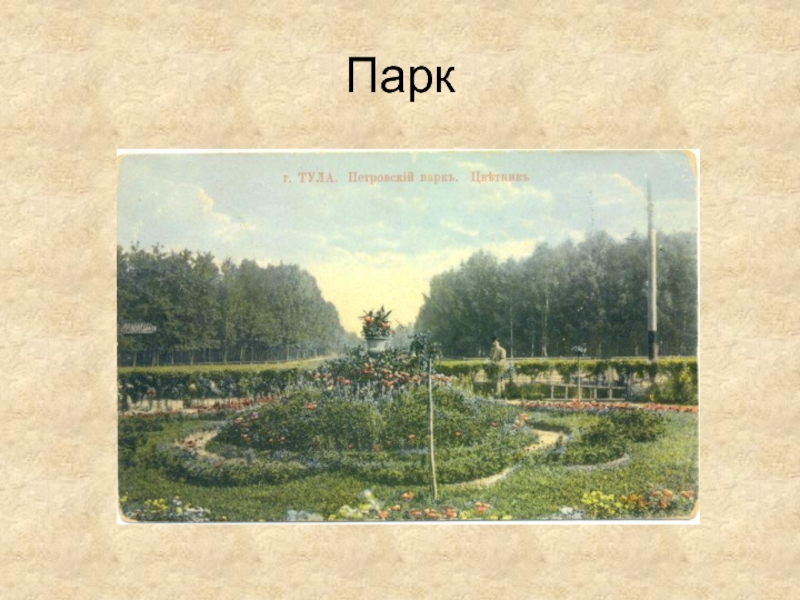

Слайд 26Верноподданный санитарии

Петр Петрович Белоусов

Санитарный врач П. П. Белоусов вошел

в историю Тулы прежде всего как создатель одного из лучших в России городских парков.П. П. Белоусов родился в селе Мантырьево Одоевского уезда Тульской губернии в семье священника местного прихода. Учился он в Тульском и Белевском духовных училищах, в Тульской духовной семинарии и на медицинском факультете Московского университета. С 1889 г. за "здоровьем" Тулы стал следить санитарный врач П. П. Белоусов, член - учредитель тульского отделения общества народного здравия, истинный патриот города. Петр Петрович Белоусов был инициатором озеленения Тулы. На месте городской свалки в 1892 г. им был заложен первый в городе парк площадью в 30 (по другим источникам - 35) десятин. Многие деревья в парке посажены лично самим санитарным врачом. Огромное благо цивилизации - водопровод. Его провели в Туле в 1893 г. благодаря усилиям П. П. Белоусова и В. И. Смидовича. До этого времени воду для питья и пищи брали из дворовых и уличных колодцев, из Упы, Тулицы, других рек и речушек.

Как это много для одного человека с такой короткой жизнью! Какой размах общественной деятельности на благо родного города и земляков!

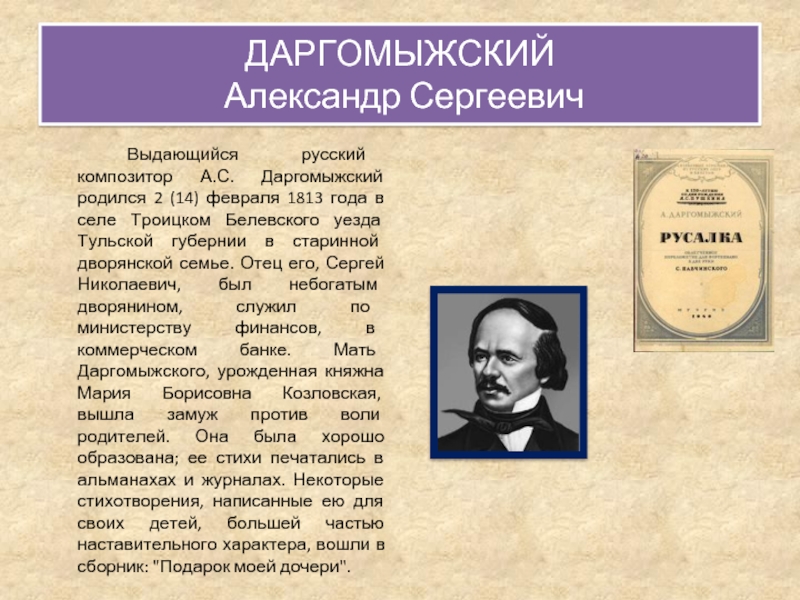

Слайд 28ДАРГОМЫЖСКИЙ

Александр Сергеевич

Выдающийся русский композитор А.С. Даргомыжский родился 2 (14)

февраля 1813 года в селе Троицком Белевского уезда Тульской губернии

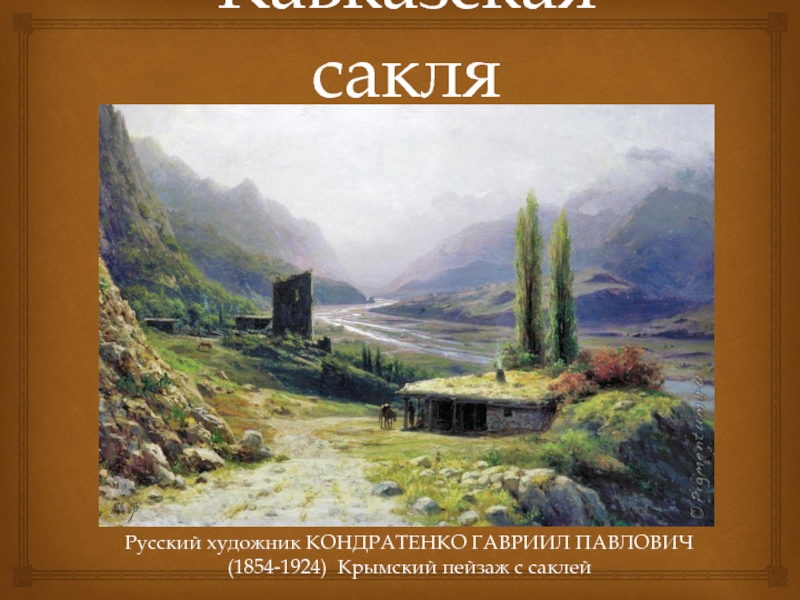

в старинной дворянской семье. Отец его, Сергей Николаевич, был небогатым дворянином, служил по министерству финансов, в коммерческом банке. Мать Даргомыжского, урожденная княжна Мария Борисовна Козловская, вышла замуж против воли родителей. Она была хорошо образована; ее стихи печатались в альманахах и журналах. Некоторые стихотворения, написанные ею для своих детей, большей частью наставительного характера, вошли в сборник: "Подарок моей дочери".Слайд 29Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927) — выдающийся русский художник, мастер исторической,

пейзажной и жанровой живописи, педагог.

"Искусство

должно давать счастье и радость"

Слайд 31Василий Дмитриевич Поленов

“Этот незаурядный русский человек, как-то сумел распределить себя

между российским озером с лилией и суровыми холмами Иерусалима, горячими

песками азиатской пустыни. Его библейские сцены, его первосвященники, его Христос - как мог он совместить в своей душе это острое и красочное величие с тишиной простого русского озера с карасями? Не потому ли, впрочем, и над его тихими озерами веет дух божества?”Федор Шаляпин