Слайд 1Материал для классного часа или урока окружающего мира

Цель: раскрыть особенности

древнерусской культуры, познакомить с традициями русского народа, развивать творческие способности

детей, речь, воспитать любовь к родной стране, ее культуре

Предлагается во время знакомства с материалом включать русскую народную музыку; добавить народные игры.

В зависимости от возраста можно разделить презентацию на части, знакомить учеников с материалом постепенно. В старших классах 4-8 кл. рекомендуется дать творческое дополнительное задание: подготовить сценки скоморохов, обыграть традиционные сценки масленичного гуляния, выучить песни, игры и другие задания по усмотрению учителя.

Для 1-8 классов

Учитель начальных классов

Боева Елена Викторовна

Тверская гимназия № 10

Слайд 2МАСЛЕНИЦА

Празднование на Руси

Слайд 3МАСЛЕНИЦА

Вспоминают и чтят в этот день богиню, что проведет народ

к Калинову мосту (Владения Морены, согласно Древним Сказам, лежат за

черной Рекой Смородиной, разделяющей Явь и Навь, через которую перекинут Калинов Мост, охраняемый Трехглавым Змеем).

Единственный языческий праздник признанный Православной церковью

Народные приметы к этому дню:

Если в этот день в полдень видно солнце, весна будет ранняя, если метет метель - вся неделя метельная.

Чем больше выпадет снега, тем выше урожай зерновых.

Если в мороз вспотели оконницы и рамы - жди потепления.

Слайд 4

МАСЛЕНИЦА

ИСТОРИЯ

Последний праздник злых Навьих Богов перед приходом Весны.

День Мары

Марены – Великой Богини Зимы и Смерти (Мара-Морена - могучее

и грозное Божество, Богиня Зимы и Смерти, жена Кощея, сестра Живы И Леля)

В народе она была названа Кикиморой - одноглазой. Сохранилось присловье, вспоминаемое в этот день «Вздел Ярило зиму(т.е Марену!) на вилы».

Слайд 5МАСЛЕНИЦА

Вверх поднимаются по стеклу «снежные растения» - морозу продолжаться, наклонились

их побеги - к оттепели.

Изначально Масленица – это буйный и

разгульный праздник встречи солнца и заклинания природы накануне весенней пахоты. Позже христианская церковь боролась с этим праздником, но не так смогла его победить, добившись только лишь выдворения его за календарные сроки «великого поста» перед пасхой.

Слайд 6МАСЛЕНИЦА

Масленица была самым веселым и шумным, самым разгульным праздником. Именно

отсюда и идут поговорки типа «Не житье, а масленица» и

т.п. Отмечали масленицу с размахом: нигде не было ни одного человека, который позволил бы себе отклониться от участия в игрищах.

Праздника ждали так сильно, что даже начинали встречать его раньше времени. Уже с субботы предыдущей недели отмечали так называемую «малую Масленку», причем делали это своеобразно: дети бегали по деревне и собирали лапти, потом встречали тех, кто возвращался с покупками из города, и задавали вопрос: «Везешь ли масленицу?», и если человек отвечал «нет», его били лаптями.

Слайд 7МАСЛЕНИЦА

Русская масленица всегда славилась блинами, особенно их количеством. «Блин не

клин – живот не расколет», «Блины брюха не портят», -

памятуя об этих поговорках, обычно съедали огромное количество блинов. Чаще всего масленичные блины пеклись из гречневой муки, реже - из пшеничной. Первый испеченный блин никогда не съедали, а клали на слуховое окно – «для родителей». Иногда его отдавали нищим и странникам – чтобы они помянули всех усопших.

Чтобы закликать весну, выпекали из теста «жаворонков» и «куликов».

Слайд 8МАСЛЕНИЦА

Каждый день масленичной недели имел свое название:

В воскресенье перед Масленицей

наносили визиты родственникам, друзьям, соседям и приглашали в гости. И

поскольку в масленичную неделю не ели мясо, последнее воскресенье перед Масленицей носило название "мясного воскресенья". В мясное воскресенье тесть ездил звать зятя "доедать мясо".

Понедельник — «встреча». В этот день полагается устраивать и раскатывать ледяные горки: чем дальше катятся салазки, чем громче шум и смех над горкой, тем лучше будет урожай, длин нее лен. А еще для того, чтобы лучше росли растения, нужно качаться на качелях — чем выше, тем лучше.

Слайд 9МАСЛЕНИЦА

Вторник — «заигрыш», в этот день начинаются веселые игры, а

за потеху и веселье угощают блинами.

Среда — «лакомка». Название говорит

само за себя. В этот день хозяйки поступают по поговорке: «Что есть в печи — все на стол мечи!» На первом месте в ряду угощений, конечно, блины.

Четверг — «разгуляй». Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивают катание на лошадях «по солнышку» (по часовой стрелке вокруг деревни). Главное мужское дело в этот день — оборона и взятие снежного городка. Мужчины и молодые парни с азартом включаются в битву, а женщины, старики и дети выступают в роли зрителей, строгих судей и страстных болельщиков.

Слайд 10МАСЛЕНИЦА

Пятница — «тещины вечера», в этот день зять едет «к

теще на блины», а теща зятя привечает, угощает.

Суббота — «золовкины

посиделки». Ходят в гости ко всем другим родственникам, и опять угощение — бесчисленные блины.

Воскресенье — «прощеный день». В этот день просят прощения у родных и знакомых за нанесенные обиды и, облегчив душу, весело поют и пляшут, провожая широкую Масленицу.

Слайд 11МАСЛЕНИЦА

Так проходила масленая неделя. Народ старался отпраздновать ее как можно

веселее, сытнее, богаче. Считалось, что тогда и весь предстоящий год

будет благополучным и сытым. А танцевали на Масленицу, высоко подпрыгивая, чтобы лен и конопля росли высокими. Вся крещеная Русь с чистосердечной простотой предавалась всевозможным потехам, которые почти без изменений повторялись из года в год. Существовало поверье, что не потешаться в широкую Масленицу — значит "жить в горькой беде и жизнь худо кончить".

Слайд 12МАСЛЕНИЦА

Многие масленичные обычаи были направлены на то, чтобы ускорить свадьбы.

Холостые парни совершали обряд «выборонивания девок»: таскали борону вдоль домов.

Считалось, что это поможет девкам скорее выйти замуж. Большое внимание во время масленицы уделялось молодоженам. Они участвовали в самых разнообразных ритуалах. Например, вытащат рано утром молодого мужа и зароют его в снег; а от жены требуют, чтобы она выкупила своего супруга блинами и разнообразными угощениями. После этого просят, чтобы молодые целовались столько, сколько захотят присутствующие.

Слайд 13МАСЛЕНИЦА

В последние дни масленицы все внимание было обращено уже на

куклу из соломы, которую наряжали в кафтан, шапку, подпоясывали, обували

в лапти, усаживали в большие сани, за которыми шествовали ряженые. В воскресенье чучело Масленицы (как образ Мары-Марены) сжигали на пригорке возле деревни – с шутками и выкриками. Искали высокое место для того, чтобы земной огонь как можно быстрее смешался с огнем небесным и наступило долгожданное весеннее пробуждение природы. Как правило, над чучелом глумились и осыпали его бранью: тем самым прогоняли злое, враждебное человеку начало – зиму, олицетворяющую смерть. Ругань – тоже своеобразный оберег, защита от нечистой силы.

Слайд 14МАСЛЕНИЦА

ПЕТРОВСКИЙ МАСКАРАД

А еще на масленицу возят по городу большой

корабль, убранный разноцветными флагами и испещренный изображениями рыб, зверей и

птиц, чучела и шкуры которых развешаны на его мачтах. Вслед за кораблем, с музыкой и песнями, идут ряженые.

Слайд 15МАСЛЕНИЦА

ПЕТРОВСКИЙ МАСКАРАД

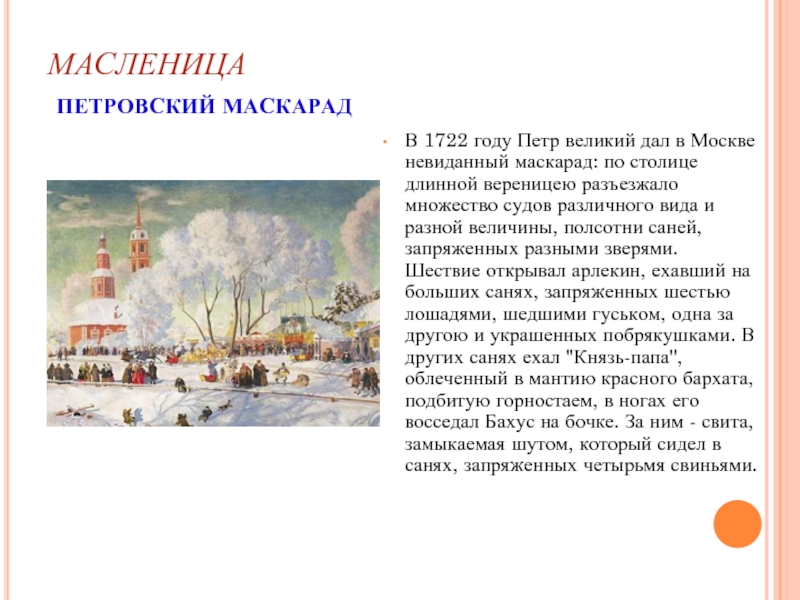

В 1722 году Петр великий дал в

Москве невиданный маскарад: по столице длинной вереницею разъезжало множество судов

различного вида и разной величины, полсотни саней, запряженных разными зверями. Шествие открывал арлекин, ехавший на больших санях, запряженных шестью лошадями, шедшими гуськом, одна за другою и украшенных побрякушками. В других санях ехал "Князь-папа", облеченный в мантию красного бархата, подбитую горностаем, в ногах его восседал Бахус на бочке. За ним - свита, замыкаемая шутом, который сидел в санях, запряженных четырьмя свиньями.

Слайд 16МАСЛЕНИЦА

ПЕТРОВСКИЙ МАСКАРАД

На этом корабле, везенном шестью лошадьми, восседал

сам Петр I, в одежде флотского капитана с морскими генералами

и офицерами и маневрировал ими как бы на море. За эти кораблем следовала раззолоченная гондола императрицы, бывшей в костюме голландской крестьянки, а свита ее состояла из придворных дам и кавалеров, одетых по-арабски.

Слайд 17МАСЛЕНИЦА

ПЕТРОВСКИЙ МАСКАРАД

За гондолою следовали настоящие участники маскарада, известные

под именем "неугомонной обители". Они сидели в широких и длинных

санях, сделанных наподобие головы дракона, и наряжены были журавлями, волками, лисами медведями, представляя в лицах эзоповы басни. Такое чудное и яркое маскарадное шествие через Тверские ворота протянулось в Кремль при пушечных выстрелах, где и закончилось великолепным фейерверком и пиршеством.

Но после кончины Петра великого прекратились маскарады до воцарения Императрицы Елизаветы Петровны, которая очень любила наряжаться, так как к ней очень шел мужской

Слайд 18МАСЛЕНИЦА

КАТАЛЬНЫЕ ГОРЫ

В царствование Императрицы Елизаветы Петровны масленичные катания устраивались

в ее любимом селе Покровском, где в зимнее время устраивали

постоянные катальные горы, и с них - то катались не только, но и сама императрица, съезжавшая "стоя на лыжах". Забава эта осталась в России на долгие-долгие годы, и мало кто уже помнил, что катание с гор - это не просто забава, а старинный обряд, ведь считалось, что у того, кто больше раз с горы скатиться, у того и лен выше будет.

Слайд 19МАСЛЕНИЦА

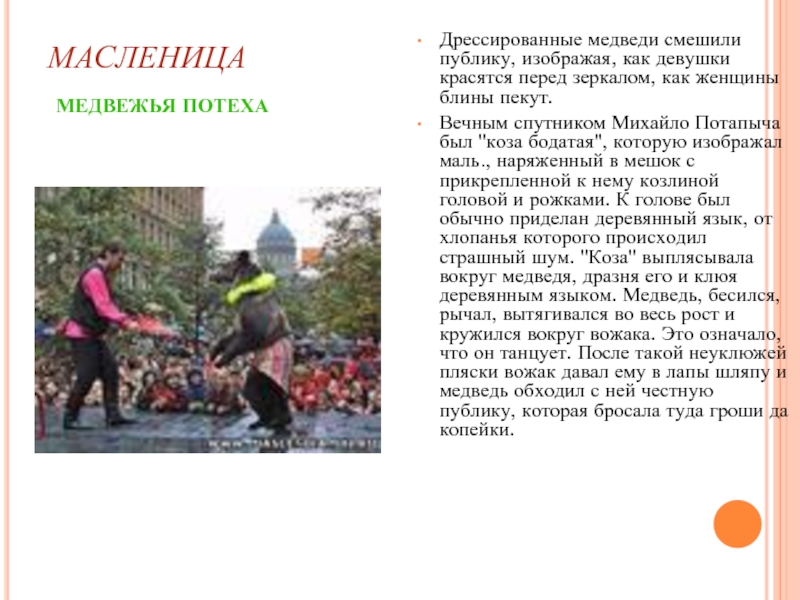

МЕДВЕЖЬЯ ПОТЕХА

Ни одна масленичная неделя в Москве прошлого

века не обходилась без медвежьего представления.

Медвежья потеха была очень

популярна среди всех слоев населения больших и малых городов, сел, деревень.

Эта народная забава несколько раз упоминалась в "домострое", осуждающем ее как одно из "бесовских угодий", "богомерзких дел". Но, не смотря на запреты и гонения, медвежья потеха продолжала существовать, веселя и радуя крестьян и бояр, простых ремесленников и царей, взрослых и детей.

Слайд 20МАСЛЕНИЦА

МЕДВЕЖЬЯ ПОТЕХА

Дрессированные медведи смешили публику, изображая, как девушки

красятся перед зеркалом, как женщины блины пекут.

Вечным спутником Михайло

Потапыча был "коза бодатая", которую изображал маль., наряженный в мешок с прикрепленной к нему козлиной головой и рожками. К голове был обычно приделан деревянный язык, от хлопанья которого происходил страшный шум. "Коза" выплясывала вокруг медведя, дразня его и клюя деревянным языком. Медведь, бесился, рычал, вытягивался во весь рост и кружился вокруг вожака. Это означало, что он танцует. После такой неуклюжей пляски вожак давал ему в лапы шляпу и медведь обходил с ней честную публику, которая бросала туда гроши да копейки.

Слайд 21МАСЛЕНИЦА

МЕДВЕЖЬЯ ПОТЕХА

Зачастую, Топтыгина и его вожака угощали водкой,

а после этого угощения вожак предлагал медведю "побороться". Такая борьба,

правда, не всегда заканчивалась благополучно для вожака.

Таким образом, медвежья комедия состояла из трех частей, которые могли идти в любой последовательности: танец медведя с "козой", выступление медведя под шутки и прибаутки вожака, борьба медведя с хозяином или "козой".

Единоборство человека с медведем, как демонстрация силы, ловкости мужества, было особенно популярно. Состязания такого рода устраивались не только для государей, но и для простого народа, причем бороться с медведем выходили как специально взятые для этой цели служители царского "ловчего пути", так и "любители-непрофессионалы".

Слайд 22МАСЛЕНИЦА

ПЕТРУШЕЧНЫЕ КОМЕДИИ

В старину на масленицу была чрезвычайно популярна

Петрушечная комедия. Бывало, что одновременно выступали сразу несколько петрушечников, показывающих

свою нехитрую комедию помногу раз в день.

Успех Петрушки в одних случаях объяснялся злободневностью и сатирической направленностью сценок, в других секрет обаяния комедии видели именно в ее сценичности, в том, что формы игры здесь были незамысловатые, простые и понятные, поэтому они легко воспринимались широкими массами всех возрастов и всех уровней развития.

Слайд 23МАСЛЕНИЦА

ПЕТРУШЕЧНЫЕ КОМЕДИИ

Обычно представление начиналось с того, что из-за

ширмы раздавался хохот или песня и вслед за этим появлялся

Петрушка. Одет он бывал в красную рубашку, плисовые штаны, заправленные в щегольские сапожки и колпак на голове. Непременными деталями его внешнего вида были также горб или даже два горба. И длинный горбатый нос.

Слайд 24МАСЛЕНИЦА

КУЛАЧНЫЕ БОИ

Еще одна масленичная потеха - кулачные бои,

которые есть остаток древне военной потехи, ибо наши предки сражались

со своими врагами "на кулачках" - о чем свидетельствует летопись: в XXIII столетии во время войны Князя Киевского Мстислава III против Великого князя Юрия Всеволодовича, Мстислав, поощряя своих новгородцев и смолян к сопротивлению против неприятеля, предоставили на их волю сражаться пешими или на конях. Тогда новгородцы отвечали: "Мы не хотим на конях, но, по примеру, предков наших, пеши и на кулаках биться".

Слайд 25МАСЛЕНИЦА

КУЛАЧНЫЕ БОИ

Было время, когда наши бояре, собравшись повеселиться,

свозили из разных городов бойцов для своей потехи. Бойцы казанские,

тульские и калужские славились более других, выдерживали сильный бой с татарами, приезжавшими в Москву с икрою и рыбами, выигрывали большие залоги, и платились нередко за свою отвагу жизнью.

В старину было три вида кулачных боев.

Самым лучшим и интересным считался бой один на один.

Слайд 26МАСЛЕНИЦА

КУЛАЧНЫЕ БОИ

Практиковался и бой "Стенка на стенку", когда

запасных бойцов каждая "стена" уговаривала встать на свою сторону, и

они выпускались только когда неприятель пробивал стену. Надежда-боец летел с шапкою в зубах, бил груды на обе стороны, лежащего не трогал, и, пробив стену, возвращался с толпою льстецов прямо в кабак.

А реже всего допускался бой "сцеплялка - свалка", который обыкновенно возникал из-за того, что старики подзадоривали молодых рассказами и обещаниями побиться. Молодые переходили с вестями из двора во двор, дети выходили на затравку и были предвестниками "сцеплялки".

Слайд 27МАСЛЕНИЦА

БАЛАГАНЫ

Центром праздничной масленичной площади были балаганы. Ведь балаганы

- это главная притягательная сила, самое заманчивое, хотя далеко не

всегда доступное увеселение.

Балаганы - лицо гулянья. По количеству, убранству балаганов, по именам их владельцев судили о значимости и размахе гуляний.

Слово "балаган" первоначально обозначало легкую верхнюю пристройку к дому. В начале XIX столетия оно имело значение "временная, разборная торговая постройка".

Слайд 28МАСЛЕНИЦА

БАЛАГАНЫ

Применительно к театрализованным зрелищам это слово начало употребляться только

со второй половины XIX века.

На сценах легких временных театров

выступали профессиональные актеры, любители их числа мелких чиновников, мастеровых, ремесленников, а так же цирковые артисты.

Слайд 29МАСЛЕНИЦА

Поговорки про масленицу

Не житье, а Масленица.

Не все

коту Масленица, будет и Великий пост.

Масленица семь дней гуляет.

Масленица объедуха, деньгами приберуха.

Это Масленица идет, блин да мед несет.

Без блинов -не Масленица.

Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны.

Слайд 30МАСЛЕНИЦА

ЧУЧЕЛО

Многие думают, что в последний день масленичной недели сжигают чучело

масленицы, но нет, не Масленицу сжигают, а Зиму провожают!

В былые

времена мужчины и женщины, взяв со своего двора по пучку сломы, складывали их в одну кучу, из которой потом всем селом делали куклу, наряжали ее "по-бабски" - в яркие юбки, кофты, платок нарядный повязывали, да и возили по всему городу в санях, приветствуя и чествуя Сударыню-масленицу. А после - сжигали на костре, бросая в огонь блины, в качестве поминального кушанья. Детям же говорили, что вся сытная пища в костре сгорела, тем самым объясняя им, почему в Великий пост едят только постную пищу.

Слайд 31МАСЛЕНИЦА

ЧУЧЕЛО

Бывало, вместо чучела масленицы, возили в санях нарядную девушку или

ярко накрашенную старуху, а в конце праздника вывозили сани за

город и вываливали "пассажирку" в сугроб под всеобщий смех и улюлюканье, тем самым как бы «хороня Масленицу».

Слайд 32МАСЛЕНИЦА

МАСЛЕНИЦА У ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

А вот что происходило на Масленицу в

Польше.

Буйным весельем, гуляньями, играми, охотой отмечена была масленица, называвшаяся в

Польше карнавалом. Устраивались балы, маскарады, свадьбы, пиры, а также "кулиги" - катания на санях. Нередко этот праздник сопровождался пьянством и чревоугодием без меры, что вызывало возмущение католических священников, называвших масленицу "дьявольским изобретением".

.

Слайд 33МАСЛЕНИЦА

МАСЛЕНИЦА У ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

Особенно шляхта обожала кулиги. Несколько шляхтичей из

соседних усадеб, собравшись, ехали на санях в гости в какую-либо

отдаленную усадьбу. Застигнутый врасплох хозяин вынужден был кормить нежданных гостей всем, что у него было в закромах. Наевшись и напившись, гости вместе с хозяином отправлялись к следующей "жертве". Вообще следует сказать, что зрелище "кулиги" было впечатляющим

Слайд 34МАСЛЕНИЦА

МАСЛЕНИЦА У ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

Мужчины ехали верхом, женщины, закутанные в

шубы - в санях; в санях же ехали свои либо

подобранные где-либо музыканты, - ибо какое же веселье без музыки и танцев? Мужчины палили в воздух из ружей от избытка радости и выпитого.

Специальных масленичных блюд не было. Естественно, на пирах и балах подавались очень изысканные и дорогие кушанья, включая и польские.

Слайд 35Используемые сайты:

http://www.arira.ru/den-mary-mareny.htm

http://newyear-sachkov.ru/script/maslenitsa31-1.html

http://moikompas.ru/compas/pancakeweek

Слайд 36МАСЛЕНИЦА

МАСЛЕНИЦА У ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

Пожалуй, только среди сладостей присутствовали особые

масленичные "фавории", т. е. хворост и пончики. Эти пончики, легкие

и ароматные, нежные и необычно вкусные, пользовались необычной популярностью. До сих пор существует так называемый "жирный четверг" – масленичный четверг, в течение которого жители Варшавы съедают более двух миллионов пончиков в общественных кондитерских, помимо домашних.