Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и славы

Содержание

- 1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и славы

- 2. Аквила («акила») -... за ними носили знамена

- 3. Из истории боевых знаменВоинские знамена возникли задолго

- 4. Слайд 4

- 5. Боевые знамена 17-19 вековК концу 17 века

- 6. Одно

- 7. 1 (11) декабря 1699 года флаг с

- 8. Русские боевые знамена 1812 года

- 9. Простой штандарт образца 1884 г

- 10. Воинские знамена в частях рабоче-крестьянской красной армии

- 11. Военно-морской флаг(Андреевский флаг) — знак принадлежности военного

- 12. В 1937 году вместо "ЦИК СССР" на

- 13. 21 декабря 1942г.

- 14. Указ Президиума Верховного совета СССР:

- 15. 608-й стрелковый полк 146 сд 36 к

- 16. Кто-то может сказать, что делов-то, всего

- 17. Указ Президиума Верховного совета СССР:

- 18. Статья 1 1. Знаменем Победы является

- 19. 24

- 20. Флаги военно-воздушных сил и военно-морского флота СССР

- 21. Устав внутренней службы ВС РФ :

- 22. О БОЕВОМ ЗНАМЕНИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТ

- 23. В основу рисунка полотнища Боевого знамени нового

- 24. На лицевой и оборотной сторонах полотнища –

- 25. Боевое знамя воинской части (далее - Боевое

- 26. При присвоении воинской части наименования "гвардейская" ей

- 27. В случае утраты Боевого знамени проводится разбирательство

- 28. Осмотр Боевого знамени производится начальником штаба воинской

- 29. По приказу начальника штаба воинской части свернуть

- 30. Боевые знамёна выносятся при проведении всех торжественных

- 31. 1.«Когда появилось боевое знамя воинской части?» 1.Воинские

- 32. 4. «С какого времени слово «стяг» стало

- 33. 6. «Кто первый впервые ввел знамена в

- 34. 8. «В каком документе указывалось, как оборонять

- 35. Выводы:1) Воинские части

- 36. Слайд 36

- 37. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Аквила («акила») -...

за ними носили знамена и посреди них

орла, которого римляне имеют во главе каждого легиона. Как царь

птиц и сильнейшая из них, орел служит им эмблемой господства и провозвестником победы над всяким врагом, против которого они выступают. —Иосиф Флавий. «Иудейская война

Прапоры

отличались размерами, изображениями, отделкой, богатством украшений.

Прапор состоял из прямоугольной середины, к которой пришивался один, два или три треугольных откоса. Откосы назывались хвостами, яловцами и лопаустями. Середина прапора украшалась каймой. Середина и откос могли также украшаться бахромой.

В древности первоначально роль знамени выполняли определённые фигуры (орёл, сова и др.), помещённые наверху древка, а с IX в. знамя — это прикреплённое к древку полотнище. В битвах знамёна указывали местонахождение военачальников и отдельных отрядов.

Слайд 3Из истории боевых знамен

Воинские знамена возникли задолго до появления регулярных

армий. На Руси воинское знамя как эмблема Родины и символ

воинской доблести и славы зародились у наших предков - восточных славян.В начальный период военное знамя представляло собой шест с каким - либо отличительным знаком наверху. Знамена служили ориентиром места сбора для войск и местоположения начальника, в походе указывали направление движения, а также применялись для управления боем путем поднятия, наклонения или перемещения знамени.

У древних славян они именовались "стягами". Со временем стягом стали называть не шест (жердь, древко), а матерчатое полотнище ("поставить стяг" - означало "изготовиться к бою"). С конца 14 века слово "стяг" стало постепенно заменяться словом " знамя". В свою очередь слово "знамя" происходит от старинного слова "знамение", которое имело смысл знаменовать, означать. В старинных рукописях впервые слово "знамя" (знамение) было применено к названию стяга Дмитрия Донского. В стрелецких войсках (середина 16 века) в каждом полку и в каждой сотне имелись свои знамена. Сотенные знамена именовались "меньшими" знаменами, а полковые - "большими".

Слайд 4

Борис идет на печенегов.

Миниатюра из Сильвестровского сборника. XIV в.

Стяг

— воинское знамя в Древней Руси в виде шеста с

укреплённым на нём пучком конских волос, клином яркой ткани, фигуркой животного или другим предметом, хорошо видным издалека, что в летописях называлось чёлкой становой.Хоругвь (Хорунка, Корогва) –

знамя с изображением иконы.

Боевое знамя древних славян

Слайд 5Боевые знамена 17-19 веков

К концу 17 века знамена состояли из

больших полковых, полковых воеводских, стрелецких, солдатских, драгунских, рейтарских и сотенных

знамен этих полков. Знамена отличались друг от друга размерами, цветом и отделкой.Большие полковые знамена и знамена воеводских (боярских) полков после возвращения из походов сдавались на хранение в Оружейную палату, а знамена стрелецких и солдатских полков находились в войсках постоянно.

Петр первый впервые в России ввел знамена в табели войсковых частей, определил размеры и внешнее оформление, ввел в армии присягу перед знаменем, которая произносилась перед распущенными стягами словами: "От роты и от знамени никогда не отлучаться, но за оными, пока жив, следовать буду. Тот, кто знамя свое до последнего не оберегает, тот не достоин носить имя солдата". В каждой роте имелось свое знамя. Знамя первой роты имело белый цвет и считалось полковым, в остальных ротах знамена были различных цветов. С 1814 года в полку было определено одно знамя на батальон. С 1827 года стали выдавать знамена в войска бессрочно. В "Уставе воинском" 1716г. указывалось, что воины должны оборонять знамя "даже до смерти", предусматривалось самое тяжелое наказание за его утерю. Как исторические памятники, как реликвии боевой славы до сих пор хранятся: великокняжеское знамя Дмитрия Донского, бывшее с ним на Куликовом поле; "великий стяг" Иоанна Грозного; воеводские, полковые и сотенные знамена 17 века; знамя Дмитрия Пожарского; знамена первых регулярных полков, созданных в России.

Как свидетельство силы русского оружия, величайшего мужества и героизма русских воинов является коллекция трофейных знамен. Достоверно известно, что в музеях СССР хранилось 360 шведских знамен эпохи Карла двенадцатого, 370 прусских знамен армии Фридриха второго, более 200 французских знамен армии Наполеона, около1000 турецких знамен, а так же итальянских, финских, японских и других.

Слайд 6 Одно из первых знамен

Петра I 1696 года, в традициях предков. Знамя старой формы

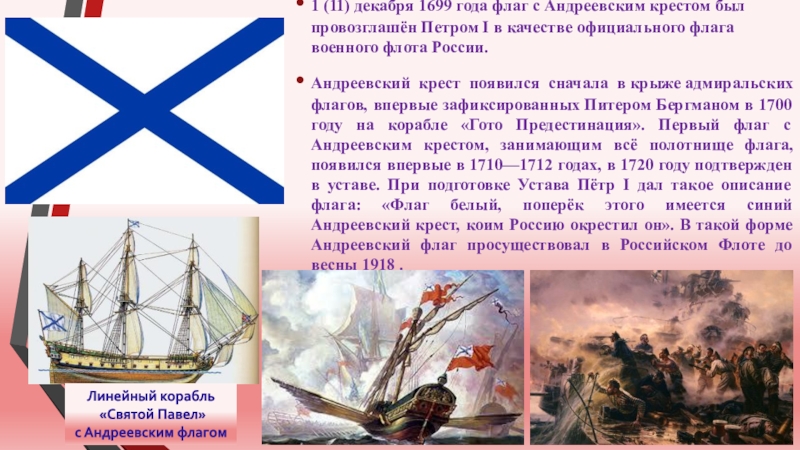

с центральной частью и откосом. Изготовлено из красной тафты с изображением золотого двуглавого орла и фигурами святых. Орел в когтях держит копья, увитые лентами, а под орлом изображено море с парусными кораблями.Слайд 71 (11) декабря 1699 года флаг с Андреевским крестом был

провозглашён Петром I в качестве официального флага военного флота России.

Андреевский

крест появился сначала в крыже адмиральских флагов, впервые зафиксированных Питером Бергманом в 1700 году на корабле «Гото Предестинация». Первый флаг с Андреевским крестом, занимающим всё полотнище флага, появился впервые в 1710—1712 годах, в 1720 году подтвержден в уставе. При подготовке Устава Пётр I дал такое описание флага: «Флаг белый, поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он». В такой форме Андреевский флаг просуществовал в Российском Флоте до весны 1918 .Линейный корабль

«Святой Павел»

с Андреевским флагом

Слайд 9Простой штандарт образца 1884 г

Романов Алексей Михайлович

9 апреля 1668 года выбрал этот флаг для первого русского

фрегата «Орел».20 января 1705 года Пётр I издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должен подниматься бело-сине-красный флаг. Трёхполосный флаг использовался и на военных кораблях до 1712 года, когда в качестве военно-морского флага был утверждён Андреевский флаг.

В русской армии вынос знамени к части всегда встречался с большими почестями. Полк брал оружие на караул, офицеры салютовали, играл оркестр, барабанщики били «поход».

Слайд 10 Воинские знамена в частях рабоче-крестьянской красной армии были введены в

1918 году. В этом же году декретом ВЦИК было положено

начало награждению отдельных воинов и воинских частей за доблесть в бою. Первыми почетными наградами были орден Красного Знамени и почетное революционное Красное Знамя. Образец знамён для частей РККА был утверждён ЦИК и СНК СССР в 1926 году (на лицевой стороне верхнем углу у древка - звезда с серпом и молотом в центре).

Этим же документом (11.6.1926) было установлено, что ранее полученные частями Красной Армии от Реввоенсовета, правительств Союза и республик знамена, не соответствующие новому образцу, тем не менее признаются "революционными

Красными знаменами частей".

Знамя 9-го Павлоградского

пехотного батальона ЧОНа.

Слайд 11Военно-морской флаг(Андреевский флаг) — знак принадлежности военного корабля (судна) к

вооруженным силам данного государства; представляет собой полотнище официально установленной расцветки

и формы.Слайд 12В 1937 году вместо "ЦИК СССР" на знаменах стали писать

"Верховный Совет СССР".

В Красной Армии в 1941 году была создана

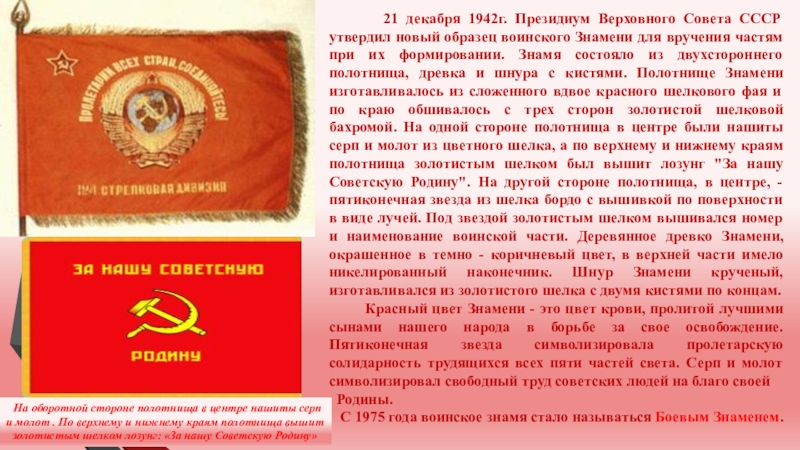

Гвардия - почётное наименование отборных, проявивших особый героизм войсковых частей. Знамя гвардейской части имело на лицевой стороне портрет Ленина, девиз "За нашу советскую Родину" и "СССР"Слайд 13 21 декабря 1942г. Президиум Верховного Совета

СССР утвердил новый образец воинского Знамени для вручения частям при

их формировании. Знамя состояло из двухстороннего полотнища, древка и шнура с кистями. Полотнище Знамени изготавливалось из сложенного вдвое красного шелкового фая и по краю обшивалось с трех сторон золотистой шелковой бахромой. На одной стороне полотнища в центре были нашиты серп и молот из цветного шелка, а по верхнему и нижнему краям полотнища золотистым шелком был вышит лозунг "За нашу Советскую Родину". На другой стороне полотнища, в центре, - пятиконечная звезда из шелка бордо с вышивкой по поверхности в виде лучей. Под звездой золотистым шелком вышивался номер и наименование воинской части. Деревянное древко Знамени, окрашенное в темно - коричневый цвет, в верхней части имело никелированный наконечник. Шнур Знамени крученый, изготавливался из золотистого шелка с двумя кистями по концам.Красный цвет Знамени - это цвет крови, пролитой лучшими сынами нашего народа в борьбе за свое освобождение. Пятиконечная звезда символизировала пролетарскую солидарность трудящихся всех пяти частей света. Серп и молот символизировал свободный труд советских людей на благо своей

Родины.

С 1975 года воинское знамя стало называться Боевым Знаменем.

На оборотной стороне полотнища в центре нашиты серп и молот . По верхнему и нижнему краям полотнища вышит золотистым шелком лозунг: «За нашу Советскую Родину»

Слайд 14 Указ Президиума Верховного совета СССР:

"Боевое

Знамя всегда находится со своей частью, а на поле боя

- в районе боевых действий части.Весь личный состав части обязан самоотверженно и мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не допустить захвата его противником.

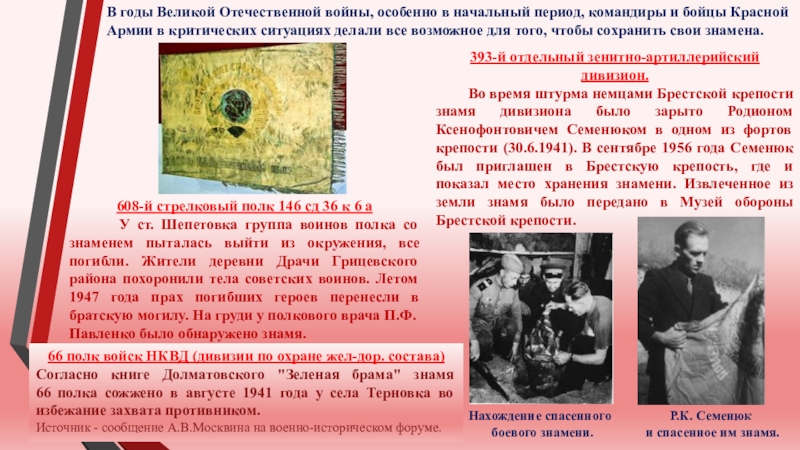

Слайд 15608-й стрелковый полк 146 сд 36 к 6 а

У ст. Шепетовка группа воинов полка со знаменем

пыталась выйти из окружения, все погибли. Жители деревни Драчи Грицевского района похоронили тела советских воинов. Летом 1947 года прах погибших героев перенесли в братскую могилу. На груди у полкового врача П.Ф.Павленко было обнаружено знамя.393-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион.

Во время штурма немцами Брестской крепости знамя дивизиона было зарыто Родионом Ксенофонтовичем Семенюком в одном из фортов крепости (30.6.1941). В сентябре 1956 года Семенюк был приглашен в Брестскую крепость, где и показал место хранения знамени. Извлеченное из земли знамя было передано в Музей обороны Брестской крепости.

Нахождение спасенного

боевого знамени.

Р.К. Семенюк

и спасенное им знамя.

В годы Великой Отечественной войны, особенно в начальный период, командиры и бойцы Красной Армии в критических ситуациях делали все возможное для того, чтобы сохранить свои знамена.

66 полк войск НКВД (дивизии по охране жел-дор. состава)

Согласно книге Долматовского "Зеленая брама" знамя 66 полка сожжено в августе 1941 года у села Терновка во избежание захвата противником.

Источник - сообщение А.В.Москвина на военно-историческом форуме.

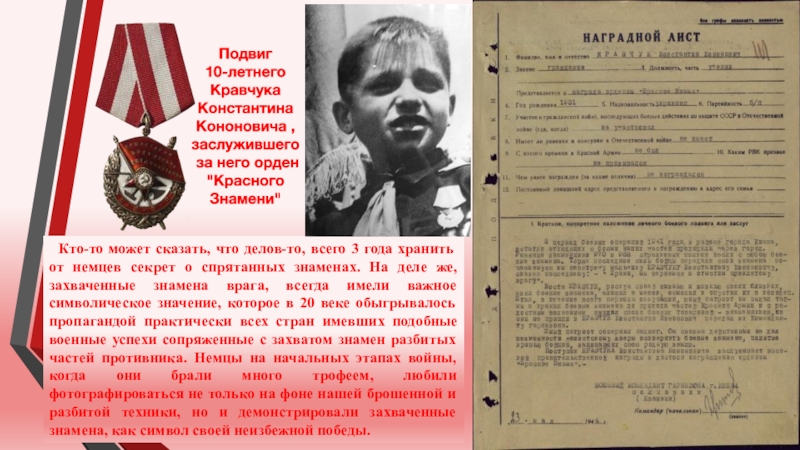

Слайд 16 Кто-то может сказать, что делов-то, всего 3 года хранить

от немцев секрет о спрятанных знаменах. На деле же, захваченные

знамена врага, всегда имели важное символическое значение, которое в 20 веке обыгрывалось пропагандой практически всех стран имевших подобные военные успехи сопряженные с захватом знамен разбитых частей противника. Немцы на начальных этапах войны, когда они брали много трофеем, любили фотографироваться не только на фоне нашей брошенной и разбитой техники, но и демонстрировали захваченные знамена, как символ своей неизбежной победы.Подвиг

10-летнего Кравчука Константина Кононовича , заслужившего

за него орден "Красного Знамени"

Слайд 17 Указ Президиума Верховного совета СССР:

При

утрате Боевого Знамени командир части и военнослужащие, непосредственно виновные в

таком позоре, подлежат суду военного трибунала, а воинская часть - расформированию". Во время Финской кампании 1939-го - 1940-го годы военнослужащими финской армии было захвачено два боевых знамени РККА:

18-ой стрелковой дивизии;

59-го отдельного батальона (автотранспортного?).

За время Великой Отечественной Войны 1941-го - 1945-го годов войсками гитлеровской Германии у советских войск в ходе боёв было захвачено 18 боевых знамён:

479-го зенитно-артеллирийского полка ПВО;

283-го кавалерийского полка 13-го стрелкового корпуса;

133-го стрелкового полка 72-ой стрелковой дивизии;

132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД;

186-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 181-ой стрелковой дивизии;

243-го стрелкового полка 181-ой стрелковой дивизии;

243-го гаубично-артиллерийского полка 2-ой стрелковой дивизии;

97-го отдельного батальона связи;

181-ой стрелковой дивизии;

249-го стрелкового полка 16-ой стрелковой дивизии;

7-ой отдельной танковой бригады;

3-го танкового полка;

три неопознанных знамени (в источнике не указано из-за качества фотографий, на которых они были изображены, предположительно артеллирийских);

41-ой гвардейской стрелковой дивизии;

4-го Шлиссельбургского пограничного округа ОГПУ;

33-ей танковой дивизии (не точно).

После Победы над Фашисткой Германией все знамена , кроме сожженных, возвращены, а воинские части расформированы сразу по факту потери знамени.

Слайд 18

Статья 1

1. Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена

Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945

года на здании рейхстага в городе Берлине. 2. Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией России. 3. Знамя Победы находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения. 4. Место и порядок хранения Знамени Победы, порядок его транспортировки определяются Президентом Российской Федерации. 5. Хранение Знамени Победы осуществляется за счет средств федерального бюджета»(Президент Российской Федерации В. Путин. Москва, Кремль. 7 мая 2007 года. № 68-ФЗ. )

Слайд 19 24 июня 1945 г.

на Красной площади состоялся парад Победы, в котором участвовали сводные

полки десяти фронтов, составленные из наиболее отличившихся воинов - героев сражений. После торжественного марша колонна из 200 офицеров Красной Армии под барабанный бой бросила к подножию Мавзолея 200 захваченных в боях знамен фашистской армии. Ни в одной стране мира нет ни одного русского знамени, взятого у наших воинов в бою.Слайд 21Устав внутренней службы ВС РФ :

Боевое знамя воинской части есть особо почётный знак, отличающий

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, а также указывающий на её принадлежность к Вооружённым Силам Российской Федерации.Боевое знамя воинской части является символом воинской чести, доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества.

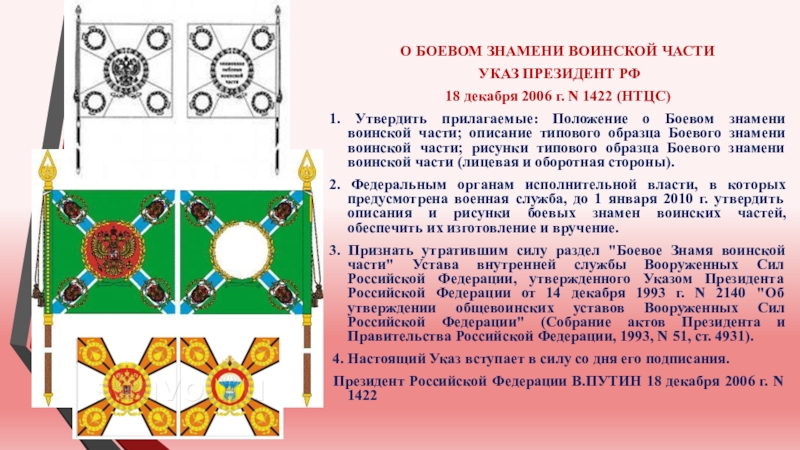

Слайд 22О БОЕВОМ ЗНАМЕНИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТ РФ

18 декабря

2006 г. N 1422 (НТЦС)

1. Утвердить прилагаемые: Положение о

Боевом знамени воинской части; описание типового образца Боевого знамени воинской части; рисунки типового образца Боевого знамени воинской части (лицевая и оборотная стороны). 2. Федеральным органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, до 1 января 2010 г. утвердить описания и рисунки боевых знамен воинских частей, обеспечить их изготовление и вручение.

3. Признать утратившим силу раздел "Боевое Знамя воинской части" Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. N 2140 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 51, ст. 4931).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 18 декабря 2006 г. N 1422

Слайд 23В основу рисунка полотнища Боевого знамени нового образца положена наиболее

почитаемая награда в России – Георгиевский крест, символизирующий готовность Вооруженных

Сил к защите Отечества от потенциального внешнего агрессора. Крест символизирует орден Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году, и солдатский орден Славы, введенный во время Великой Отечественной войны в 1943 году.Боевое знамя состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и знаменных гвоздей. В комплект с Боевым знаменем также входят орденские ленты (для гвардейских воинских частей – георгиевские знаменные ленты),

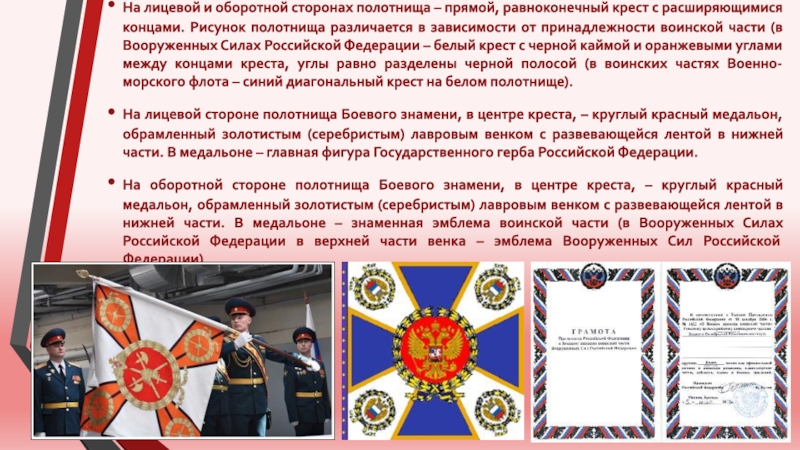

Слайд 24На лицевой и оборотной сторонах полотнища – прямой, равноконечный крест

с расширяющимися концами. Рисунок полотнища различается в зависимости от принадлежности

воинской части (в Вооруженных Силах Российской Федерации – белый крест с черной каймой и оранжевыми углами между концами креста, углы равно разделены черной полосой (в воинских частях Военно-морского флота – синий диагональный крест на белом полотнище).На лицевой стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, – круглый красный медальон, обрамленный золотистым (серебристым) лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. В медальоне – главная фигура Государственного герба Российской Федерации.

На оборотной стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, – круглый красный медальон, обрамленный золотистым (серебристым) лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. В медальоне – знаменная эмблема воинской части (в Вооруженных Силах Российской Федерации в верхней части венка – эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации).

Слайд 25Боевое знамя воинской части (далее - Боевое знамя), вручаемое дивизиям,

бригадам, полкам, отдельным батальонам (дивизионам, эскадрильям) и им равным воинским

частям, а также военным образовательным учреждениям профессионального образования (далее - воинская часть), является официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам.Боевое знамя вручается воинской части в торжественной обстановке от имени Президента Российской Федерации представителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба (далее - федеральный орган): при сформировании воинской части; при замене Боевого знамени в связи с его обветшанием, существенным повреждением или утратой, которая не связана с обстоятельствами, указанными в пункте 10 настоящего Положения, а также в связи с утверждением новых образцов боевых знамен; при восстановлении права воинской части на новое Боевое знамя, если ранее произошла утрата Боевого знамени по вине личного состава воинской части.

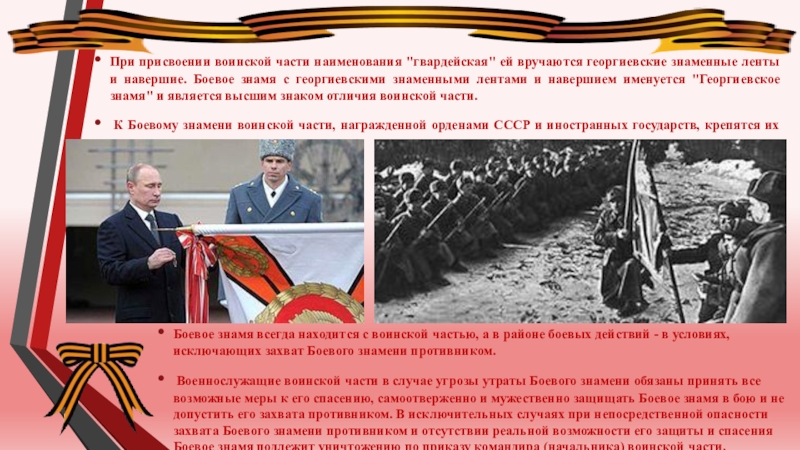

Слайд 26При присвоении воинской части наименования "гвардейская" ей вручаются георгиевские знаменные

ленты и навершие. Боевое знамя с георгиевскими знаменными лентами и

навершием именуется "Георгиевское знамя" и является высшим знаком отличия воинской части.К Боевому знамени воинской части, награжденной орденами СССР и иностранных государств, крепятся их орденские знаменные ленты.

Боевое знамя всегда находится с воинской частью, а в районе боевых действий - в условиях, исключающих захват Боевого знамени противником.

Военнослужащие воинской части в случае угрозы утраты Боевого знамени обязаны принять все возможные меры к его спасению, самоотверженно и мужественно защищать Боевое знамя в бою и не допустить его захвата противником. В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Боевого знамени противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения Боевое знамя подлежит уничтожению по приказу командира (начальника) воинской части.

Слайд 27В случае утраты Боевого знамени проводится разбирательство в порядке, определяемом

руководителем соответствующего федерального органа. Военнослужащие, виновные в утрате Боевого знамени,

привлекаются к ответственности по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. Если утрата Боевого знамени произошла по вине личного состава воинской части, то она лишается всех своих отличий. Решение о восстановлении права воинской части на новое Боевое знамя принимается Президентом Российской Федерации по представлению руководителя соответствующего федерального органа в знак признания новых заслуг воинской части.При перевозке воинской части Боевое знамя зачехляется и для него выделяется отдельное место в транспортном средстве. Вместе с Боевым знаменем следуют знаменщик, ассистенты и караул.

Слайд 28Осмотр Боевого знамени производится начальником штаба воинской части в присутствии

знаменщика, ассистентов и начальника караула (командира дежурных сил (смен), начальника

пункта управлениях В случае, когда Боевое знамя зачехлено, для осмотра начальник штаба воинской части приказывает его развернуть. По этому приказу знаменщик опускает Боевое знамя в горизонтальное положение, один из ассистентов снимает чехол, а знаменщик, медленно поворачивая древко, развертывает Боевое знамя. Ассистенты помогают знаменщику и следят за тем, чтобы не запутались кисти и чтобы полотнище не касалось земли (пола). При этом проверяются состояние полотнища, орденских знаменных лент (для гвардейских воинских частей — георгиевских знаменных лент), исправность знаменного чехла, галунной тесьмы с кистями, а также древка с навершием, скобой и подтоком.За хранение и содержание Боевого знамени непосредственно отвечает начальник штаба воинской части. Он обязан:

систематически проверять лично или через своего заместителя и помощников несение службы часовыми на посту у Боевого знамени;

производить не реже одного раза в месяц осмотр Боевого знамени в порядке, указанном в пункте 25 настоящего Положения;

принимать меры к устранению недостатков, обнаруженных при осмотре Боевого знамени, докладывая об этом командиру воинской части;

вести журнал осмотра Боевого знамени, отмечая в нем время осмотра, недостатки, обнаруженные при осмотре Боевого знамени и места его хранения, а также меры, принятые к их устранению.

Слайд 29По приказу начальника штаба воинской части свернуть Боевое знамя знаменщик

опускает Боевое знамя в горизонтальное положение так, чтобы его полотнище

не касалось земли (пола). После этого один ассистент берет полотнище за углы и слегка натягивает его, а знаменщик и другой ассистент, медленно вращая древко, свертывают полотнище лицевой стороной внутрь, следя при этом, чтобы не было складок и не запутывались орденские знаменные ленты, галунная тесьма с кистями. Кисти укладываются вдоль свернутого полотнища.Ремонт полотнища Боевого знамени силами и средствами воинской части запрещен. В случае необходимости ремонта полотнища Боевого знамени командир воинской части обязан возбудить ходатайство в порядке подчиненности об отправке полотнища в специальную мастерскую. При получении разрешения полотнище Боевого знамени направляется в мастерскую в секретном порядке фельдъегерско-почтовой связью. Сдача полотнища в ремонт оформляется актом и приказом командира воинской части.

Слайд 30Боевые знамёна выносятся при проведении всех торжественных построений и участвует

во многих воинских ритуалах..

Перед боевым знаменем проходит торжественное принятие военной

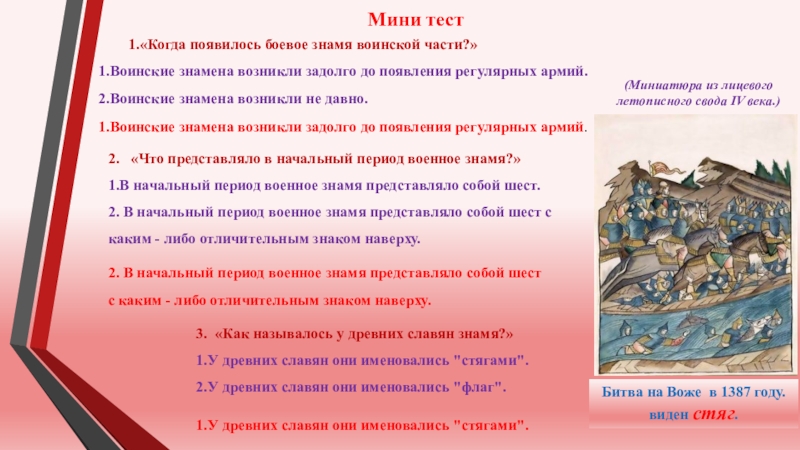

присягиСлайд 311.«Когда появилось боевое знамя воинской части?»

1.Воинские знамена возникли задолго

до появления регулярных армий.

2.Воинские знамена возникли не давно.

Мини тест

(Миниатюра

из лицевого летописного свода IV века.)

1.Воинские знамена возникли задолго до появления регулярных армий.

2. «Что представляло в начальный период военное знамя?»

1.В начальный период военное знамя представляло собой шест.

2. В начальный период военное знамя представляло собой шест с каким - либо отличительным знаком наверху.

2. В начальный период военное знамя представляло собой шест с каким - либо отличительным знаком наверху.

3. «Как называлось у древних славян знамя?»

1.У древних славян они именовались "стягами".

2.У древних славян они именовались "флаг".

1.У древних славян они именовались "стягами".

Битва на Воже в 1387 году.

виден стяг.

Слайд 324. «С какого времени слово «стяг» стало заменяться слово «знамя»?»

1.С

конца 13 века слово "стяг" стало постепенно заменяться словом "

знамя".2.С конца 14 века слово "стяг" стало постепенно заменяться словом " знамя".

2.С конца 14 века слово "стяг" стало постепенно заменяться словом " знамя".

5.«Как различались знамена к концу 17 века?»

1.Знамена не отличались друг от друга.

2.Знамена отличались друг от друга размерами, цветом и отделкой.

2.Знамена отличались друг от друга размерами, цветом и отделкой.

«До смерти борись за истину, и Господь будет побеждать за тебя.» - Святой Иоанн Златоуст.

Слайд 336. «Кто первый впервые ввел знамена в России?»

1. Павел

I впервые в России ввел знамена в табели войсковых частей,

определил размеры и внешнее оформление.2. Павел II впервые в России ввел знамена в табели войсковых частей, определил размеры и внешнее оформление.

3. Петр первый впервые в России ввел знамена в табели войсковых частей, определил размеры и внешнее оформление.

3. Петр первый впервые в России ввел знамена в табели войсковых частей, определил размеры и внешнее оформление.

7.«В каких подразделениях имелись знамена?»

1. В каждой роте имелось свое знамя.

2. В каждом взводе имелось свое знамя.

3. В каждом отделении имелось свое знамя.

1. В каждой роте имелось свое знамя.

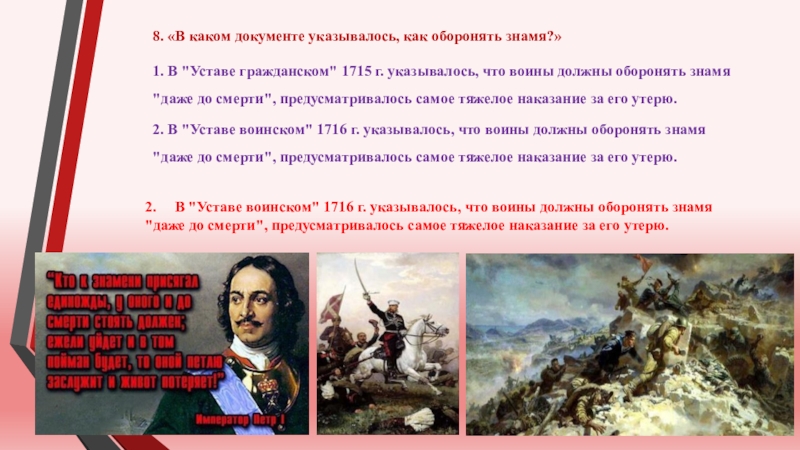

Слайд 348. «В каком документе указывалось, как оборонять знамя?»

1.

В "Уставе гражданском" 1715 г. указывалось, что воины должны оборонять

знамя "даже до смерти", предусматривалось самое тяжелое наказание за его утерю.2. В "Уставе воинском" 1716 г. указывалось, что воины должны оборонять знамя "даже до смерти", предусматривалось самое тяжелое наказание за его утерю.

2. В "Уставе воинском" 1716 г. указывалось, что воины должны оборонять знамя "даже до смерти", предусматривалось самое тяжелое наказание за его утерю.

Слайд 35 Выводы:

1) Воинские части имеют свои Боевые

Знамёна.

2) Статус Боевого Знамени в нашей стране определён в Уставе

внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации и в «Положении о Боевом знамени воинской части».3) Боевое Знамя вручается воинской части от имени Президента Российской Федерации.

4) Высшим знаком отличия воинской части является Георгиевское Знамя.