Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Метаморфические образования

Содержание

- 1. Метаморфические образования

- 2. Общая характеристика комплексов метаморфических пород Метаморфические породы

- 3. Изменение первоначального состава пород может быть различным,

- 4. Виды метаморфизма и метаморфических пород Основными факторами метаморфизма являются: температура давление

- 5. Термальный метаморфизм. Основной фактор – температура. В

- 6. Динамометаморфизм. Основной фактор – давление (чаще всего

- 7. В зонах контактового метаморфизма могли развиваться разрывы

- 8. Такие метаморфические области приурочены к определенной интрузии

- 9. Существуют области, в пределах которых метаморфизм имеет

- 10. Факторы регионального метаморфизма – высокие температуры и

- 11. В областях развития метаморфических комплексов необходимо выявлять признаки, позволяющие установить первоначальный характер пород.

- 12. слоистость осадочных толщ, Для исходных осадочных

- 13. Для эффузивных пород - остаточныефлюидальные, миндалекаменныеи брекчиевидные текстуры.

- 14. Для интрузивных пород – формы и ориентировка

- 15. Внутренняя структура метаморфических толщВ метаморфических толщах широкое

- 16. В метаморфических комплексах достигает значительного развития главный

- 17. Кристаллизационная сланцеватость создает линейные и плоскопараллельные (полосчатые)

- 18. Плоскостная текстура

- 19. Линейная текстура

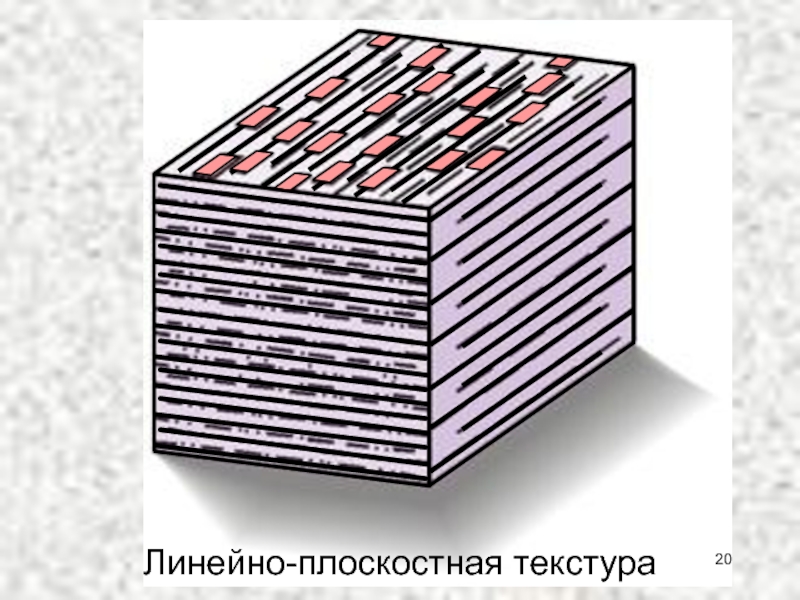

- 20. Линейно-плоскостная текстура

- 21. Будинаж-структурыДля метаморфических комплексов весьма характерными являются структуры

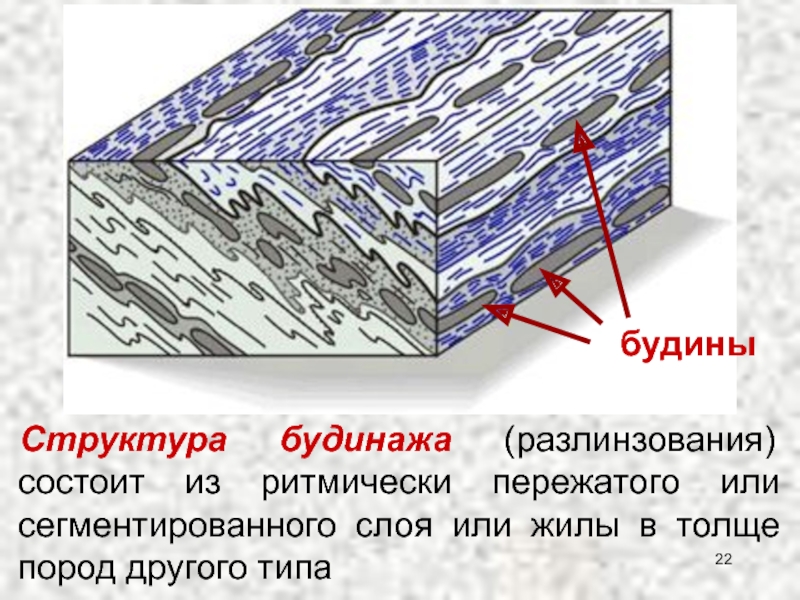

- 22. Структура будинажа (разлинзования) состоит из ритмически пережатого

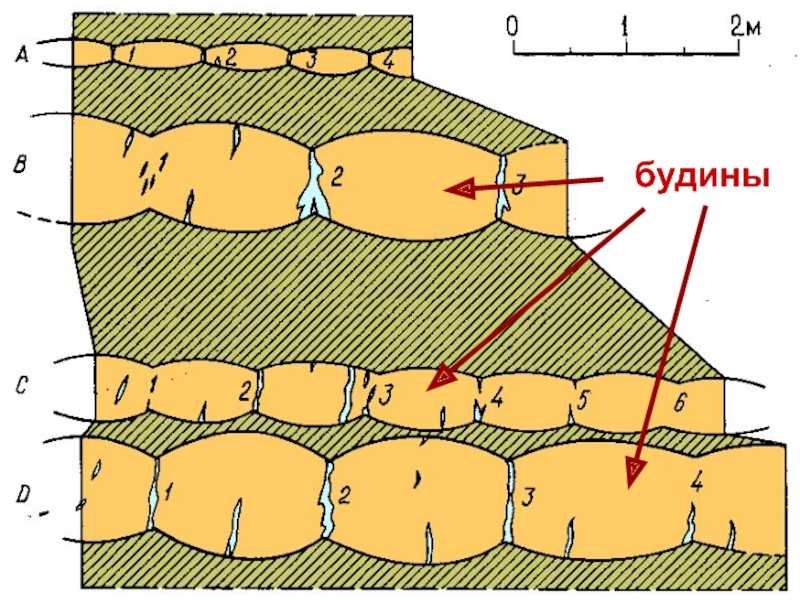

- 23. будины

- 24. Французское слово boudin означает колбаса. Обнаруженные в

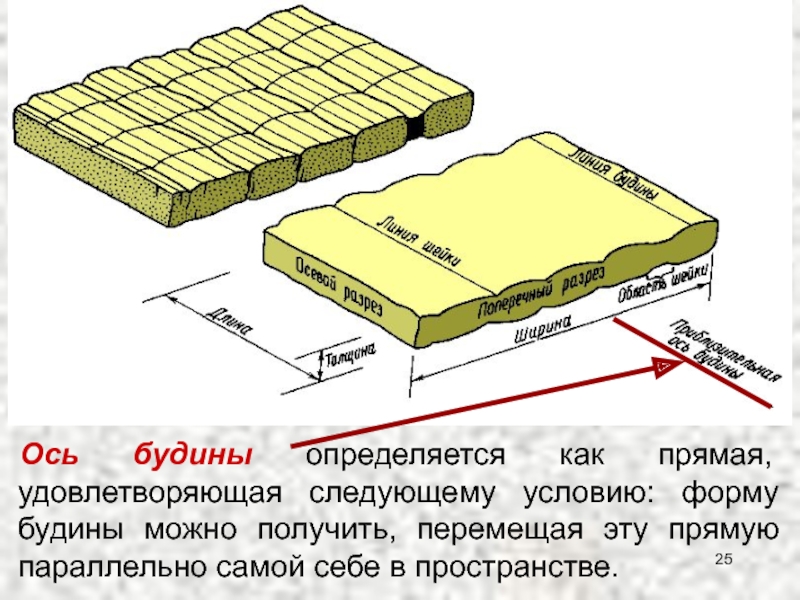

- 25. Ось будины определяется как прямая, удовлетворяющая следующему

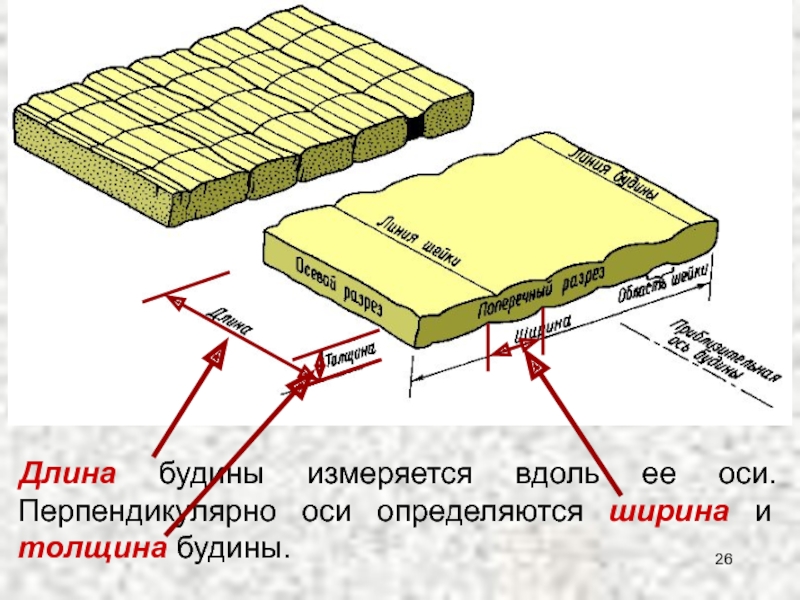

- 26. Длина будины измеряется вдоль ее оси. Перпендикулярно оси определяются ширина и толщина будины.

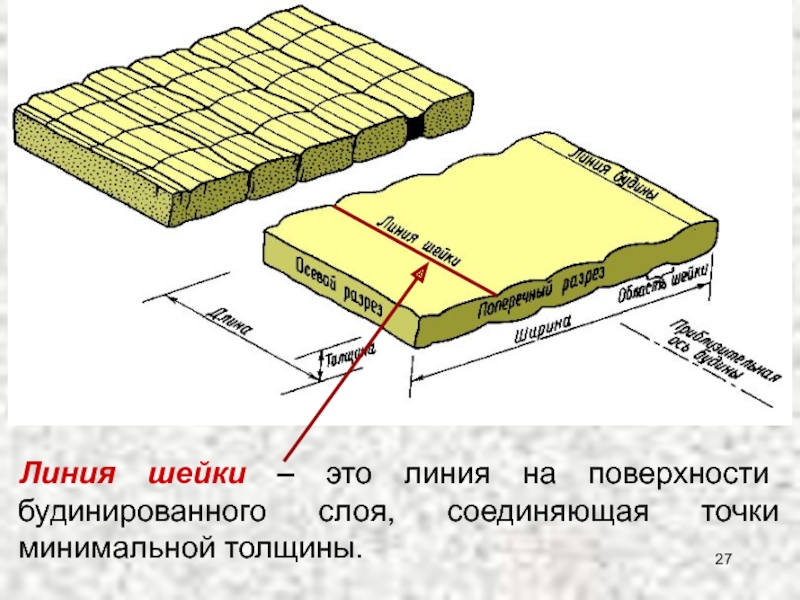

- 27. Линия шейки – это линия на поверхности будинированного слоя, соединяющая точки минимальной толщины.

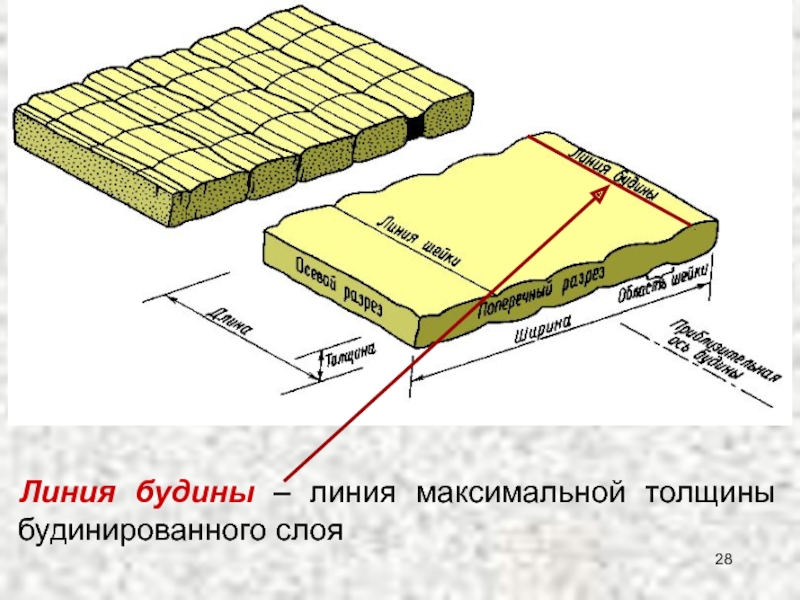

- 28. Линия будины – линия максимальной толщины будинированного слоя

- 29. Модель формирования будинажа: пачка из трех слоев

- 30. Морфология будин в поперечных разрезах разнообразна, но

- 31. В одном и том же слое будины

- 32. Вещество пластичного слоя (матрикса), вмещающего отдельные будины,

- 33. Иногда отдельные будины располагаются под некоторым углом

- 34. Соотношение будинажа с изоклинальными складками в мраморе,

- 35. Анализ деформаций. Изучение будин позволяет количественно оценить

- 36. Размеры будин зависят от мощности пластов, подвергшихся

- 37. Следует отметить, что явления будинажа имеют широкое

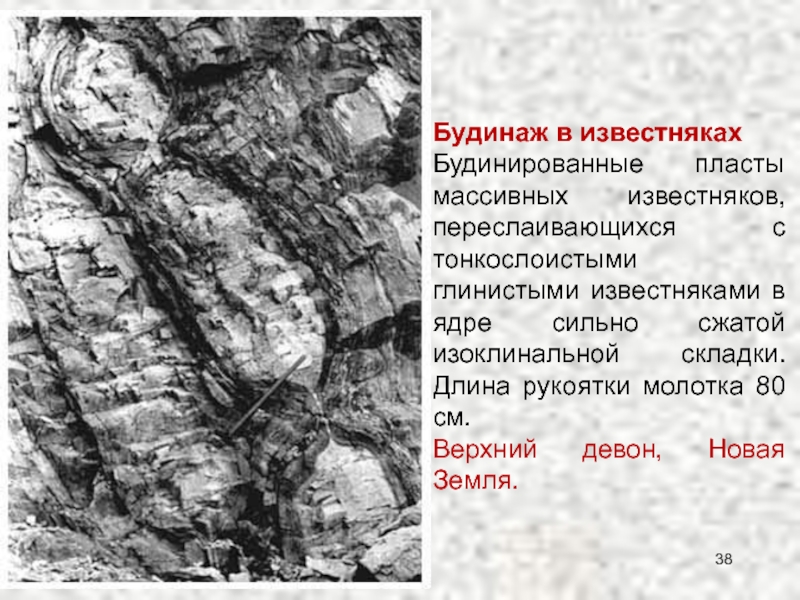

- 38. Будинаж в известнякахБудинированные пласты массивных известняков, переслаивающихся

- 39. Наибольшим распространением в метаморфических породах пользуются

- 40. Схема изоклинальной складчатости

- 41. В метаморфических толщах нередко встречается наложение складчатостей

- 42. Если наложившиеся складки сильно сжаты, в них

- 43. В наложенных складках выявление стратиграфической последовательности образующих

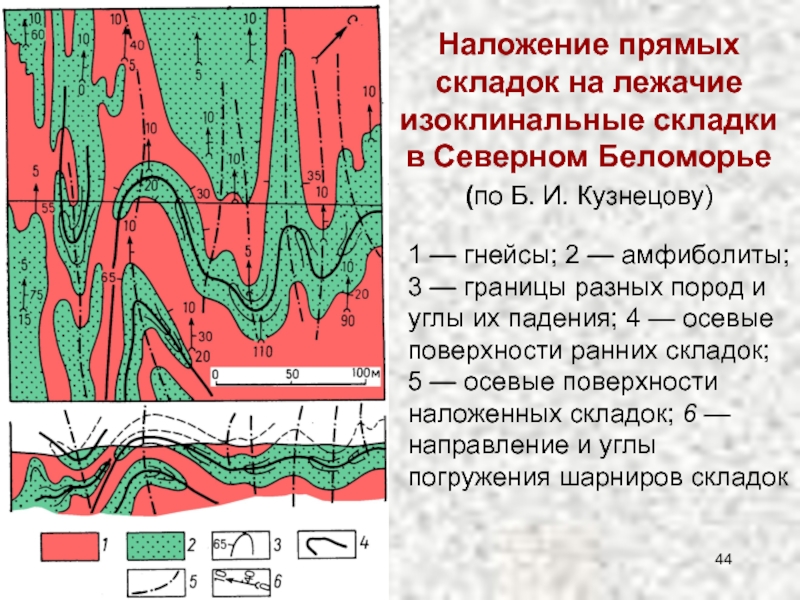

- 44. Наложение прямых складок на лежачие изоклинальные складки

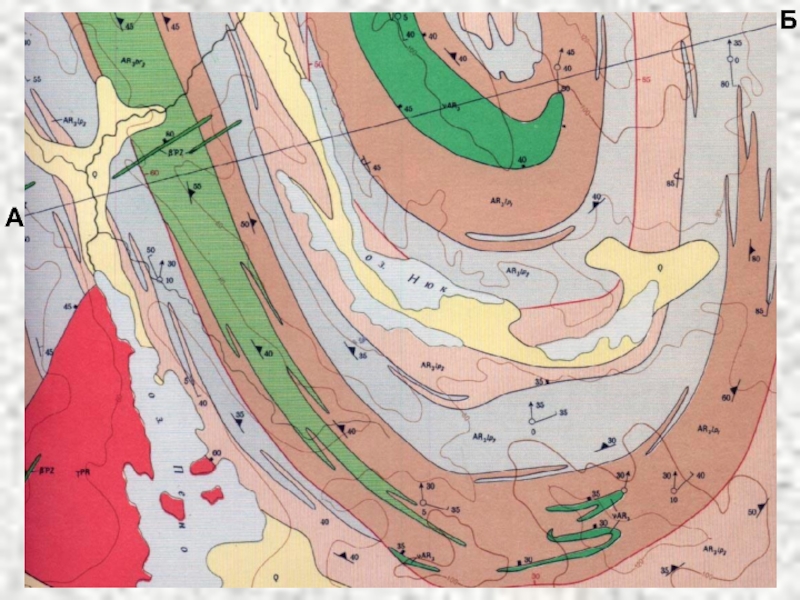

- 45. АБ

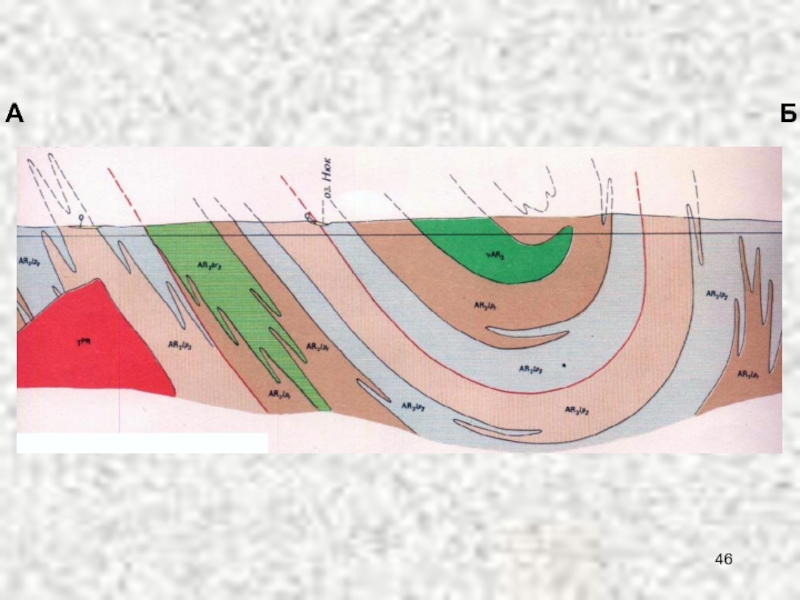

- 46. АБ

- 47. Высшую форму развития метаморфизма –ультраметаморфизм – представляют

- 48. Мигматизацией называется процесс образования сложных пород (мигматитов)

- 49. Мигматиты представляют собой смешанные породы, состоящие из

- 50. В зависимости от строения различают мигматиты глыбовые,

- 51. Гранитизация – совокупность явлений и процессов, заключающихся

- 52. В докембрийских гнейсовых и сланцевых кристаллических толщах

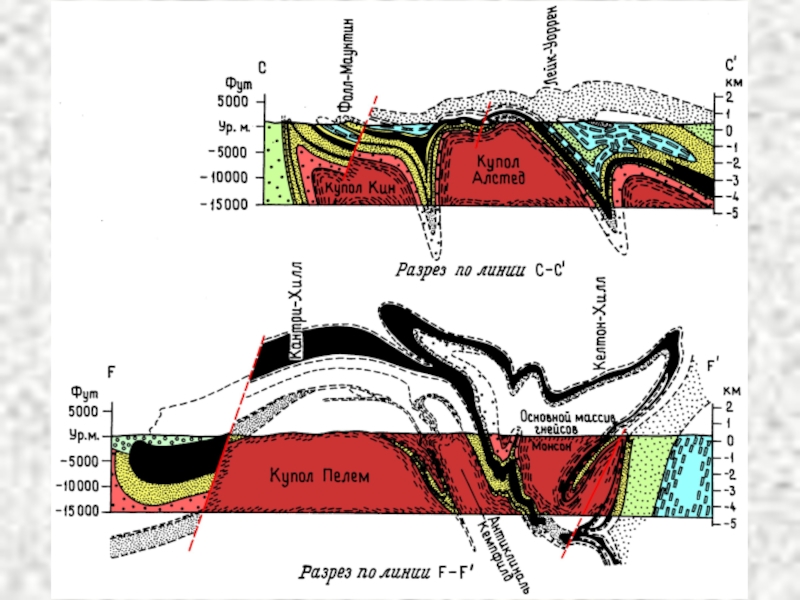

- 53. Купола состоят из метаморфизованного ядра и обрамляющего его покрова или оболочки метаосадочных и метавулканических пород.

- 54. Ядро обычно имеет округлую, овальную или лопастевидную

- 55. Оболочка купола обычно сложена толщами, включающими породы

- 56. Листоватость и расслоенность пород оболочки и контакт

- 57. Слайд 57

- 58. Близко расположенные купола большого размаха обычно разделены

- 59. Механизмы образования. Происхождение обрамленных гнейсовых куполов с

- 60. Магматические интрузииГраницу между покровом купола и ядром

- 61. Складкообразование между фундаментом и чехлом При наложении

- 62. Реактивизация плутонов фундамента в процессе гранитизации Эскола

- 63. ДиапиризмПри высокой степени метаморфизма и достаточной инверсии

- 64. В большинстве случаев гнейсовые купола составляют группы,

- 65. Диаметр гнейсовых куполов в среднем составляет 10-20

- 66. АБ

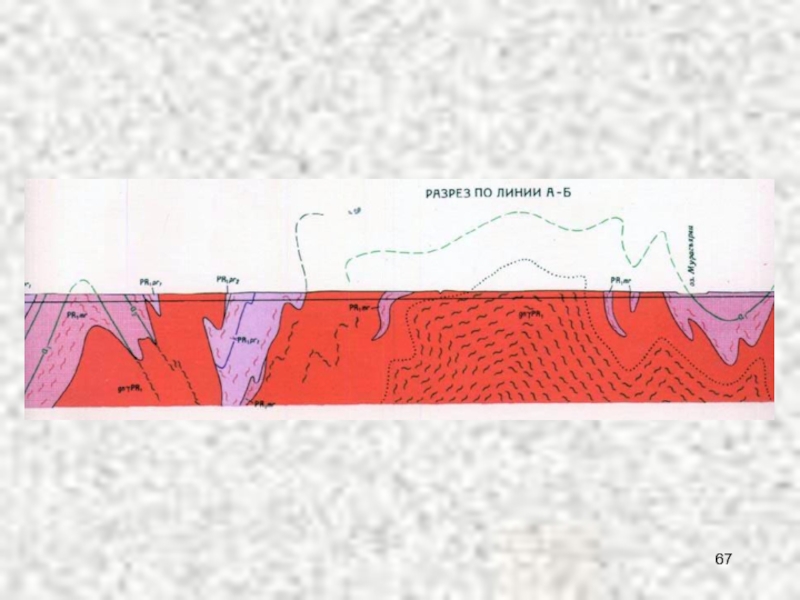

- 67. Слайд 67

- 68. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Общая характеристика комплексов метаморфических пород

Метаморфические породы возникают за счет

преобразования осадочных и изверженных пород в результате процессов метаморфизма.

осадочные породы называются парапородами, изверженные – ортопородами.Слайд 3Изменение первоначального состава пород может быть различным,

начиная от сравнительно слабого, когда в метаморфических породах сохраняются многие особенности исходных пород,

и кончая таким, когда от первоначальных пород не остается никаких признаков.

Слайд 4Виды метаморфизма и метаморфических пород

Основными факторами метаморфизма являются:

температура

давление

Слайд 5Термальный метаморфизм.

Основной фактор – температура.

В контактах с интрузивными

массивами развиваются зоны контактового метаморфизма, существенную роль в формировании которых

играла высокая температура магмы.Слайд 6Динамометаморфизм.

Основной фактор – давление (чаще всего однонаправленное – стресс).

Вдоль крупных тектонических разрывов образуются зоны смятия, в формировании которых

существенную роль имело высокое давление, связанное с тектоническими деформациями. Слайд 7В зонах контактового метаморфизма могли развиваться разрывы и сопровождающие их

явления динамометаморфизма,

а по разрывам и в зонах смятия могли

внедряться интрузии с развитием контактового метаморфизма.В результате совместного действия различных факторов метаморфизма могли образоваться метаморфические комплексы сложного состава и строения.

Слайд 8Такие метаморфические области приурочены к определенной интрузии или к определенной

зоне смятия.

Локальный метаморфизм.

По мере удаления от них метаморфические породы

быстро приобретают облик исходных пород. Эти зоны метаморфизма являются локальными, местными.

Слайд 9Существуют области, в пределах которых метаморфизм имеет всеобщее региональное проявление.

Региональный метаморфизм.

В их пределах нельзя из комплексов метаморфических пород перейти

в комплексы нормальных, исходных, пород. Толщи осадочных и вулканогенных пород и прорывающие их интрузии превращены в метаморфические образования повсеместно.

Слайд 10Факторы регионального метаморфизма – высокие температуры и давление, действовавшие совместно.

Это динамотермальный метаморфизм.

Их воздействию подверглись обширные области, в которых комплексы

пород были погружены на большую глубину.Такими областями являются районы выхода на дневную поверхность кристаллических пород докембрийского возраста (AR и PR).

Слайд 11В областях развития метаморфических комплексов необходимо выявлять признаки, позволяющие установить

первоначальный характер пород.

Слайд 12 слоистость осадочных толщ,

Для исходных осадочных пород –

их цикличность,

осадочые текстуры,

знаки ряби,

гиероглифы,

поверхности размыва,

остатки и следы жизнедеятельности организмов и др.

Слайд 14Для интрузивных пород – формы и ориентировка реликтовых контуров магматических

тел и контактовых ореолов, дайковых форм.

Большое значение могут иметь

реликты структур горных пород, устанавливаемые при микроскопическом изучении. Слайд 15Внутренняя структура метаморфических толщ

В метаморфических толщах широкое развитие имеют подобные

складки разных порядков до самых мельчайших, создающих гофрировку и плойчатость.

Широко развиты в них складки волочения и именно в этих толщах наблюдаются складки течения.

Слайд 16В метаморфических комплексах достигает значительного развития главный кливаж течения (кливаж

осевой поверхости).

Чрезвычайно широкое распространение получает послойный кливаж, известный как кристаллизационная

сланцеватость. Слайд 17Кристаллизационная сланцеватость создает линейные и плоскопараллельные (полосчатые) текстуры.

Внешне они

подобны тем, которые отмечались для интрузивных массивов.

Однако, если там

эти текстуры были первичными, то здесь они вторичные. Они возникают в результате глубоких преобразований исходных пород в условиях высокой температуры и большого давления на значительных глубинах.

Слайд 21Будинаж-структуры

Для метаморфических комплексов весьма характерными являются структуры будинажа (будинаж-структуры).

Будинажем

называется процесс разделения пластов крепких горных пород на отдельные линзовидные

части (блоки) под влиянием тектонического давления и обтекания этих линз более пластичными породами.Слайд 22Структура будинажа (разлинзования) состоит из ритмически пережатого или сегментированного слоя

или жилы в толще пород другого типа

будины

Слайд 24Французское слово boudin означает колбаса. Обнаруженные в первом десятилетии ХХ

века в Бастони (Франция) деформированные слои песчаника сравнивали с расположенными

бок о бок колбасами.Значение структур будинажа: они являются индикаторами деформации в породах, позволяют получить количественные оценки деформации и сделать определенные выводы об условиях, в которых происходила деформация.

Слайд 25Ось будины определяется как прямая, удовлетворяющая следующему условию: форму будины

можно получить, перемещая эту прямую параллельно самой себе в пространстве.

Слайд 26Длина будины измеряется вдоль ее оси. Перпендикулярно оси определяются ширина

и толщина будины.

Слайд 27Линия шейки – это линия на поверхности будинированного слоя, соединяющая

точки минимальной толщины.

Слайд 29Модель формирования будинажа: пачка из трех слоев с жестким (компетентным)

средним слоем подвергается сжатию перпендикулярно слоистости.

Пластичное вещество вмещающих слоев

выдавливается наружу. Трение на границах слоев создает растягивающие усилия. Когда величина напряжений достигает критического значения, образуются трещины.

Нарастающая деформация сжатия приводит к растяжению жесткого слоя на фрагменты.

Слайд 30Морфология будин в поперечных разрезах разнообразна, но преобладают прямоугольные, ромбоидальные

и линзовидные формы.

На форму будин влияют пластичность будинированного слоя,

реологический контраст между ним и вмещающей породой, размеры слоя и характер напряжений. Слайд 31В одном и том же слое будины распределены, как правило,

равномерно, причем расстояние между ними увеличивается с ростом деформации.

Слайд 32Вещество пластичного слоя (матрикса), вмещающего отдельные будины, часто затекает в

пространство между ними, образуя шейковые складки.

В ряде случаев область

шейки выполнена кристаллическим материалом, например кварцем или карбонатом. Слайд 33Иногда отдельные будины располагаются под некоторым углом к общему простиранию

слоя; такая конфигурация называется повернутым будинажем.

Слайд 34Соотношение будинажа с изоклинальными складками в мраморе, штат Вермонт, США.

Оси будинажа направлены почти перпендикулярно линейности течения минералов (главнму направлению

растяжения).Повернутый будинаж

Слайд 35Анализ деформаций. Изучение будин позволяет количественно оценить величины конечных деформаций

и пластичности.

О деформации матрикса можно судить по расстоянию между

соседними будинами. Начальную ширину деформированного участка породы можно рассчитать, восстановив положение будин, которое они занимали непосредственно перед разъединением.

Слайд 36Размеры будин зависят от мощности пластов, подвергшихся будинажу.

Так, в

пределах Балтийского щита отдельные блоки будинированных пород имеют размеры от

десятых долей сантиметра до 8-10 м.Наиболее распространены будины величиной от 0,5 до 1,5 м.

При будинировании мощных (150-200 м) пластовых тел амфиболитов величина отдельных блоков достигает десятков и сотен метров.

Слайд 37Следует отметить, что явления будинажа имеют широкое распространение и в

районах с нормальными (не метаморфизованными) интенсивно складчатыми породами.

Слайд 38Будинаж в известняках

Будинированные пласты массивных известняков, переслаивающихся с тонкослоистыми глинистыми

известняками в ядре сильно сжатой изоклинальной складки. Длина рукоятки молотка 80

см.Верхний девон, Новая Земля.

Слайд 39Наибольшим распространением в метаморфических породах пользуются складки течения, образующиеся

в условиях высоких температур и значительного стресса.

Складчатые структуры метаморфических

толщ

В

таких условиях снижается вязкость пород, что ведет к течению пород в сторону пониженного давления. Наиболее часто образуются острые, сильно сжатые («скошенные») и изоклинальные складки.

Слайд 41В метаморфических толщах нередко встречается наложение складчатостей разного возраста, имеющих

различную ориентировку.

Наложение складчатостей

Ранее сформировавшиеся складки вновь вовлекаются в процесс

складчатости с образованием структур, имеющих иное расположение осевых поверхностей и осевых линий. Слайд 42Если наложившиеся складки сильно сжаты, в них развивается новая сланцеватость,

параллельная осевым поверхностям поздних складок.

Новая сланцеватость может полностью или

частично затушевать сланцеватость, образовавшуюся при раннем складкообразовании. Слайд 43В наложенных складках выявление стратиграфической последовательности образующих их слоев представляет

собой трудную, часто невыполнимую задачу, в связи с чем выделение

антиклиналей и синклиналей теряет смысл.Поэтому для толщ, в которых стратиграфическая последовательность не установлена, следует применять термины «антиформные» и «синформные» складки.

Слайд 44Наложение прямых складок на лежачие изоклинальные складки в Северном Беломорье

(по Б. И. Кузнецову)

1 — гнейсы; 2 — амфиболиты;

3 — границы разных пород и углы их падения; 4 — осевые поверхности ранних складок; 5 — осевые поверхности наложенных складок; 6 — направление и углы погружения шарниров складокСлайд 47Высшую форму развития метаморфизма –ультраметаморфизм – представляют явления мигматизации и

гранитизации.

Ультраметаморфизм

Они являются завершающей стадией регионального метаморфизма и способны полностью

уничтожить остаточные признаки исходных пород.Слайд 48Мигматизацией называется процесс образования сложных пород (мигматитов) путем инъекции расплавленного

магматического материала и летучих в существующие породы.

Мигматизация

Мигматизация является самой

начальной стадией гранитизации. Слайд 49Мигматиты представляют собой смешанные породы, состоящие из метаморфизованных вмещающих пород

и вещества, находившегося во время образования мигматита в подвижном состоянии.

Подвижное вещество представлено жилами пегматита, аплита и гранитоидов.

Слайд 50В зависимости от строения различают мигматиты глыбовые, ветвистые, послойные, складчатые

(птигматиты) и теневые.

В теневых мигматитах почти исчезает различие между

веществом вмещающих пород и подвижным (привнесенным) материалом. Слайд 51Гранитизация – совокупность явлений и процессов, заключающихся в изменении горных

пород с приближением их по составу и структуре к гранитам,

которые являются конечным продуктом этих процессов.Гранитизация

Слайд 52В докембрийских гнейсовых и сланцевых кристаллических толщах распространены куполовидные поднятия

с изометрическими овальными или неправильными очертаниями в плане – гранито-гнейсовые

купола.Крупные складчатые структуры метаморфических комплексов

В поперечнике такие структуры измеряются обычно 5-15 км, но в некоторых случаях достигают и нескольких десятков километров.

Слайд 53Купола состоят из метаморфизованного ядра и обрамляющего его покрова или

оболочки метаосадочных и метавулканических пород.

Слайд 54Ядро обычно имеет округлую, овальную или лопастевидную форму и состоит

преимущественно из гранитоидных пород.

Ядро может содержать метаморфические породы осадочного

или магматического происхождения, а также слабо или совсем не деформированные гранитоидные интрузивные породы. Слайд 55Оболочка купола обычно сложена толщами, включающими породы типа кварцитов, конгломератов,

мраморов, амфиболитов и филлитов.

Стратиграфический разрез оболочки вокруг гнейсового купола

в основном однороден. Контакт пород ядра с облекающими слоями почти во всех случаях несогласный.

Слайд 56Листоватость и расслоенность пород оболочки и контакт ядра и оболочки

падают радиально от купола, хотя в некоторых куполах встречаются слои

с крутым падением внутрь.Таким образом, геометрические формы куполов разнообразны: от выпуклых вверх структур до перевернутого конуса.

Слайд 58Близко расположенные купола большого размаха обычно разделены сильно сжатыми, глубокими

синклиналями, заполненными материалом из оболочки купола.

Даже изолированные купола почти

всегда окружены депрессией, называемой кольцевой синклиналью. Слайд 59Механизмы образования. Происхождение обрамленных гнейсовых куполов с давних времен вызывает

большие споры. Были предложены четыре гипотезы.

Слайд 60Магматические интрузии

Границу между покровом купола и ядром в ряде случаев

связывали с внедрением изверженных пород.

Предполагалось, что купол приобретает характерную

для него форму либо в процессе внедрения, либо при складкообразовании после внедрения.Слайд 61Складкообразование между фундаментом и чехлом

При наложении двух пересекающихся систем

складок могут образоваться куполообразные кульминации в тех точках, где пересекаются

антиклинали.Слайд 62Реактивизация плутонов фундамента в процессе гранитизации

Эскола предположил, что ядра

куполов представляют собой гранитные плутоны, внедрившиеся в фундамент, а в

дальнейшем обнажившиеся в результате эрозии и затем перекрытые породами чехла.При последующей орогении в древние плутоны внедрилась новая порция гранитной магмы, вызвав вздутие и образовав оболочку купола.

Слайд 63Диапиризм

При высокой степени метаморфизма и достаточной инверсии плотности гранитоидные породы

фундамента из-за своей плавучести поднимаются в гравитационном поле Земли в

вышележащий покров, аналогично образованию соляных куполов.Процесс внедрения сопровождается частичным плавлением и мигматизацией, но в основном породы остаются в твердом состоянии.

Слайд 64В большинстве случаев гнейсовые купола составляют группы, вытягиваясь в линейные

пояса или заполняя некоторую площадь.

Карельские купола, включающие около 40

структур, занимают полосу шириной 100 км и длиной 400 км. Они разбиты на кулисообразные группы по 4-10 куполов в каждой.

Слайд 65Диаметр гнейсовых куполов в среднем составляет 10-20 км, но встречаются

малые размеры – до 2км, и большие – до 50

км.Их эллиптическая в плане форма считается следствием более поздней деформации.

Между соседними куполами выдерживается расстояние от 15 до 25 км. Приблизительно оно пропорционально размеру купола.

Зрелые высокоамплитудные гнейсовые купола тянутся по вертикали на 10 км и больше.

![[SP]IT. Russia](/img/thumbs/6a9e7165525d9ca0b026496ad1b87ab7-800x.jpg)