Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в современных условиях

Содержание

- 1. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в современных условиях

- 2. Современное общество предъявляет высокие требования не только

- 3. Возникновение профессиональных деструкций обусловлено возрастными изменениями, профессиональной

- 4. По мнению, М.С.Яницкого, наибольшее влияние на формирование

- 5. Б.Г.АнаньевНесформированность отдельных мыслительных операций не позволяет человеку

- 6. Ежедневная психологическая перегрузка, постоянная включенность в УВП,

- 7. Благоприятный социально-психологический климат в педагогическом коллективе —

- 8. В реальности педагоги, внедряющие инновации «барахтаются» без

- 9. Не менее важной проблемой в школе сегодня

- 10. Трудности в учении деморализуют ученика и пагубно

- 11. Главной задачей воспитания, считает В. П. Вахтеров,

- 12. Актуальной проблемой в свете модернизации образовательного процесса

- 13. Спасибо за внимание!

- 14. Скачать презентанцию

Современное общество предъявляет высокие требования не только к целостности организации педагогического процесса, использованию и внедрению передовых инновационных технологий, но и к личности педагога. Учитель, работающий в современных условиях должен обладать гибким

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в современных условиях

Выполнила :

студентка

2 курса

Слайд 2Современное общество предъявляет высокие требования не только к целостности организации

педагогического процесса, использованию и внедрению передовых инновационных технологий, но и

к личности педагога. Учитель, работающий в современных условиях должен обладать гибким стилем мышления, быть способным к творческой и профессиональной деятельности, самоопределению и саморазвитию.Педагог должен быть конкурентоспособным, высокие требования предъявляются к его профессиональным знаниям, способностям, умениям, навыкам.

Слайд 3Возникновение профессиональных деструкций обусловлено возрастными изменениями, профессиональной деформацией, профессиональной усталостью,

длительным психическим напряжением, а также кризисами профессионального развития.

Педагог, осуществляющий

преобразующие действия в ученике в определенной степени зависим от характера взаимодействия с объектом труда. Этот процесс связан с преодолением сопротивления объекта и его родителей.Реальность показывает нарастающее отчуждение между родителями и детьми, отсутствие учебной мотивации, самообразования школьников.

Слайд 4По мнению, М.С.Яницкого, наибольшее влияние на формирование системы ценностей личности

оказывает семья. Родительская семья выступает в качестве важнейшего источника критериев

оценки, лежащих в основе формирования ценностных представлений на протяжении всей жизни человека.Подавляющее большинство учащихся, начиная с начальной школы, показывает недостаточную сформированность мыслительных процессов, как умение устанавливать закономерности, аналогии, обобщения, с классификациями дело обстоит несколько лучше. Однако рано или поздно эти трудности сказываются на учебном процессе и тревожат родителей, педагогов. Недостатки в развитии мышления маскируются будто бы слабой памятью, рассеянным вниманием, что и отмечается чаще всего педагогами и родителями у слабых учеников.

М.С Яницкий

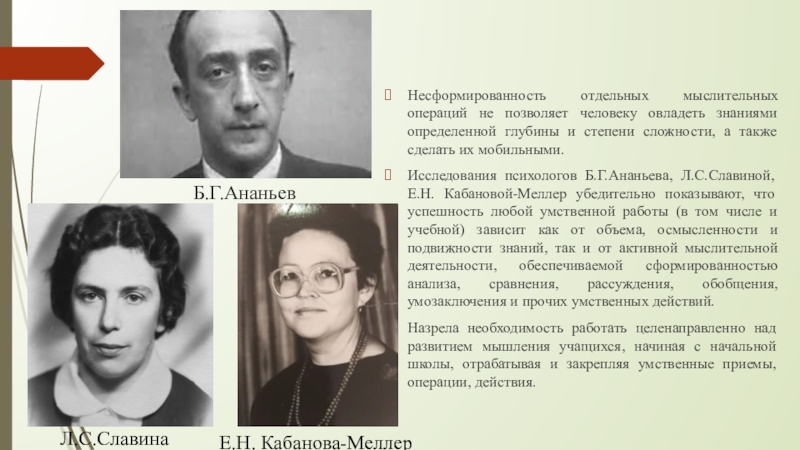

Слайд 5Б.Г.Ананьев

Несформированность отдельных мыслительных операций не позволяет человеку овладеть знаниями определенной

глубины и степени сложности, а также сделать их мобильными.

Исследования психологов

Б.Г.Ананьева, Л.С.Славиной, Е.Н. Кабановой-Меллер убедительно показывают, что успешность любой умственной работы (в том числе и учебной) зависит как от объема, осмысленности и подвижности знаний, так и от активной мыслительной деятельности, обеспечиваемой сформированностью анализа, сравнения, рассуждения, обобщения, умозаключения и прочих умственных действий. Назрела необходимость работать целенаправленно над развитием мышления учащихся, начиная с начальной школы, отрабатывая и закрепляя умственные приемы, операции, действия.

Л.С.Славина

Е.Н. Кабанова-Меллер

Слайд 6Ежедневная психологическая перегрузка, постоянная включенность в УВП, высокая ответственность за

результаты труда, ролевые конфликты, которыми изобилует современная школа, поведение «трудных»

учащихся приводят к изменению всей психической деятельности личности педагога. В педагогическом стиле общения проявляются авторитарность, демонстративность, педагогический догматизм, агрессия. Исследователь Л. С. Шафранова обращает внимание на деструктивные факторы, вызывающие изменения в личности педагога: 1 - постоянно присущее рабочей ситуации ощущение новизны; 2 - необходимость постоянного саморазвития порождают ощущение насилия над собой и ведут к подавленности, раздражительности; 3 - эмоциональная насыщенность межличностных контактов; 4 - постоянное включение в деятельность волевых процессовСлайд 7Благоприятный социально-психологический климат в педагогическом коллективе — одно из важнейших

условий успешного внедрения инноваций системы обучения, формирования готовности педагогов к

реализации нового в педагогической практике.Но как показывает практика, в педагогических коллективах уровень социально-психологического микроклимата желает лучшего и, тем не менее, каждая школа внедряет очередное новшество, подстегиваемое своими руководителями, до конца не разбирающимися в сути инновационной деятельности.

Предполагается, что восприимчивый к нововведениям педагог:

а) стремится внедрить передовой опыт в практику;

б) постоянно занимается самообразованием;

в) привержен определенной личной идее, которую развивает в процессе деятельности;

г) анализирует и рефлектирует результаты своей педагогической деятельности, сотрудничает с научными консультантами;

д) умеет прогнозировать свою деятельность и планировать ее в перспективе

Слайд 8В реальности педагоги, внедряющие инновации «барахтаются» без сопровождения консультационного центра,

который бы грамотно отвечал на возникающие в ходе внедрения инноваций

вопросы. В идеале любым инновациям должна предшествовать предварительная работа, именуемая «внутренней экспертизой», которая высветит возможности, потребности, условия, целесообразность введения их в УВП. Не всегда то, что подходит в одном месте, подойдет и в другом, слишком разные мы школы, и по материально-технической базе, и в плане подготовленности педкадров к инновационной деятельности.Слайд 9Не менее важной проблемой в школе сегодня является тестовая система

проверки знаний в выпускных классах, т.к. она отбивает у педагога

желание разговаривать с учащимися на уроках, побуждать их к рассуждениям, вместо этого мы наблюдаем «натаскивание» детей по тестам, к сожалению. Надо ли современному школьнику много читать, всего-навсего надо найти один верный ответ.Среди школьников много детей, имеющих низкую скорость чтения, не понимающих существо вопроса. Наши дети не умеют осмысленно и продуктивно читать, плохо владеют грамотой и вычислительными навыками. И все это – порождение недостаточно эффективного обучения с начальной школы.

Слайд 10Трудности в учении деморализуют ученика и пагубно отражаются на его

личности. Испытывая трудности и не осознавая их причин, он не

добивается нужного эффекта, даже прилагая максимум усидчивости и старания. У него появляется синдром «выученной беспомощности», вера в свои силы угасает. Неуверенный в себе ребенок отличается несоответствием между отношением к трудностям и их действительными размерами.Под влиянием неуспеха все остальное он может воспринимать как непосильное для себя. Неуспеваемость ведет к изоляции ученика в коллективе, к возникновению отвращения к школе, прогулам уроков. Дружеские связи устанавливаются во внешкольных компаниях с отрицательной социальной направленностью.

Сниженный уровень умственного развития и малая успешность учебной деятельности воздействуют на весь комплекс его личностных характеристик – мотивацию, самооценку, уровень притязаний, тревожность, волевые особенности, черты характера; от успеваемости зависят социальный статус ребенка, межличностные отношения, поведение в группе.

Поэтому перед педагогами остро встает вопрос об индивидуальном образовательном маршруте ученика, устраняющем пробелы в знаниях, психологической коррекции комплекса последствий.

Слайд 11Главной задачей воспитания, считает В. П. Вахтеров, «должно служить развитие

и укрепление общественных и национальных связей настолько, чтобы гражданин, в

силу присущего ему национального самосознания и общественных стремлений, добровольно, свободно и самопроизвольно, а не по принуждению и насилию, поступал сообразно с интересами целого».Актуально в наше «смутное время» звучат слова В.И.Вернадского, сказанные им в 1918 году, что «нельзя отложить заботу о вечном и великом на то время, когда будет достигнута для всех возможность удовлетворения своих элементарных нужд. Иначе будет поздно. Мы дадим материальные блага в руки людей, идеалом которых будет «хлеба и зрелищ...»

У детей размыты ценностные ориентиры, подрастающему человеку трудно определить, что истина, что ложь. Процесс гуманизации образовательной среды в современной ситуации становится актуальным, нуждается в обновлении и защите.

Воспитательная практика школы оценивается по количеству проведенных мероприятий и уводит педагогов в организационную деятельность, а не на отработку технологий индивидуального сопровождения развития ребенка, подростка, юноши, востребованных практикой. Может быть, настала пора адаптировать зарубежный опыт по данному вопросу.

Слайд 12Актуальной проблемой в свете модернизации образовательного процесса школы является обучение

детей с особыми образовательными возможностями, но в школах нет специалистов,

как логопедов, дефектологов, нет учебных пособий, программ. В районе нет этих ставок, а таких детей становится все больше.Другой не менее актуальной проблемой, в свете модернизации образовательного процесса школы, является внедрение информационных технологий, в нашей школе делаются большие шаги для создания «электронной школы».

Сама идея подразумевает, что мы, дети и педагоги, беспрепятственно должны получать доступ к Интернет-ресурсам, необходимым для работы, учебы, а в каждом кабинете должен быть компьютер, и мы должны иметь свободный доступ к справочным материалам.

Сегодня мы затронули лишь часть проблем, касающихся инновационной деятельности образовательного процесса в сельской школе, которые требуют своего изучения, решения.