Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

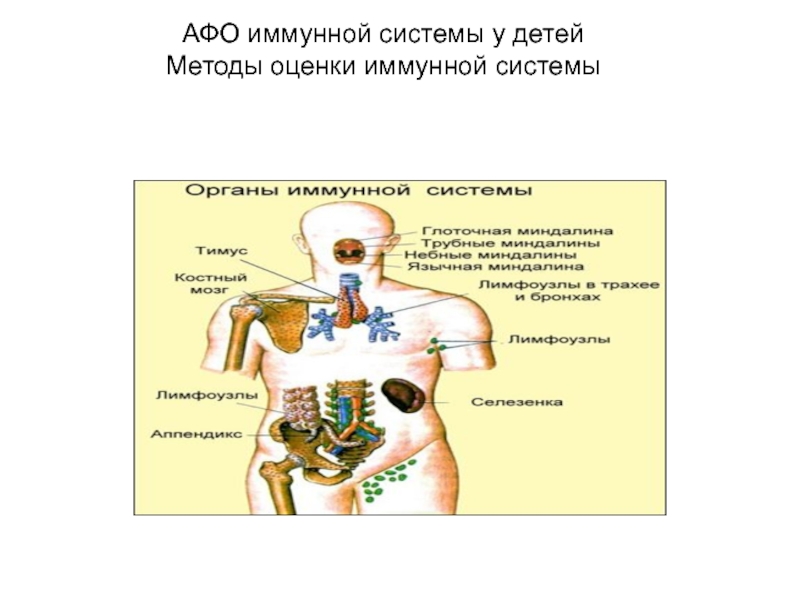

АФО иммунной системы у детей Методы оценки иммунной системы

Содержание

- 1. АФО иммунной системы у детей Методы оценки иммунной системы

- 2. Органы иммунной системыразделяют на центральные и периферические.

- 3. Органы иммунной системыВ периферических (вторичных) органах происходит

- 4. Центральные органы иммунной системы Костный мозг.Здесь образуются

- 5. Костный мозг

- 6. Костный мозгМиелоидные клетки в костном мозге составляют

- 7. Костный мозгвсе лимфоциты возникают из полипотентных стволовых

- 8. В-лимфоциты Не зависят в своей дифференцировке от

- 9. ТимусСпециализирован исключительно на развитии Т-лимфоцитов. Незрелые Т-лимфоциты,

- 10. Тимус.Тимус. Специализирован исключительно на развитии Т-лимфоцитов. Имеет

- 11. Возрастные особенности тимуса К моменту рождения масса тимуса

- 12. ТимусДо 10 лет корковое вещество преобладает над

- 13. Три основные события, происходящие в процессе созревания

- 14. Тимус

- 15. ТимусПротимоциты поступают в корковый слой и по

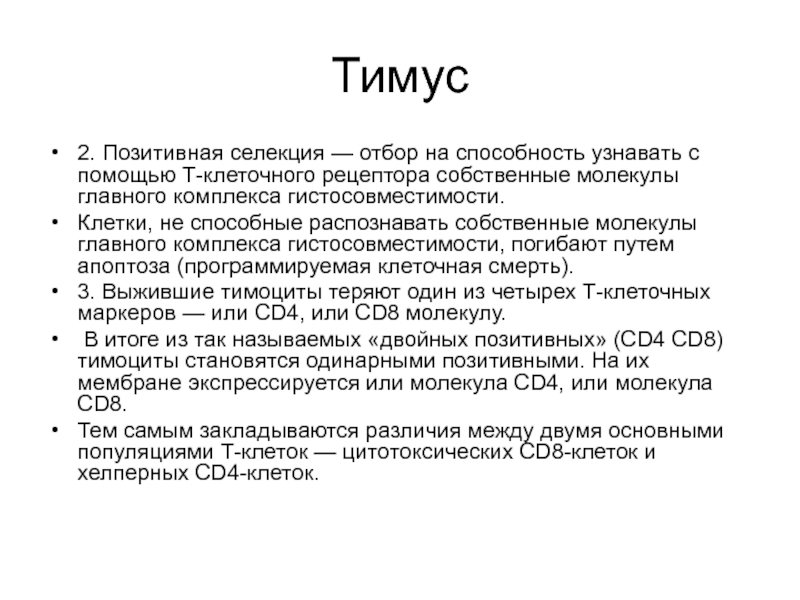

- 16. Тимус2. Позитивная селекция — отбор на способность

- 17. Тимус3. Негативная селекция — отбор клеток на

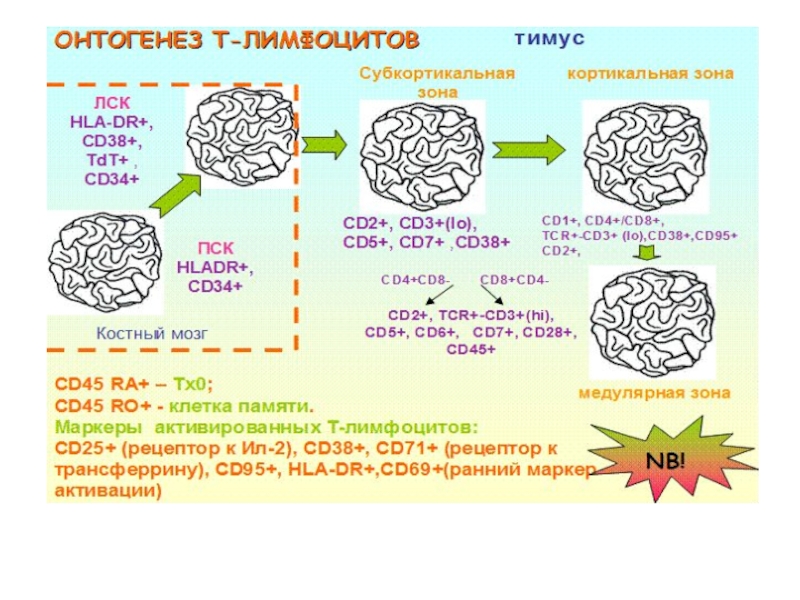

- 18. Слайд 18

- 19. Периферические лимфоидные органыРазбросаны по всему телу. Основная

- 20. Лимфатические узлысоставляют основную массу организованной лимфоидной ткани.

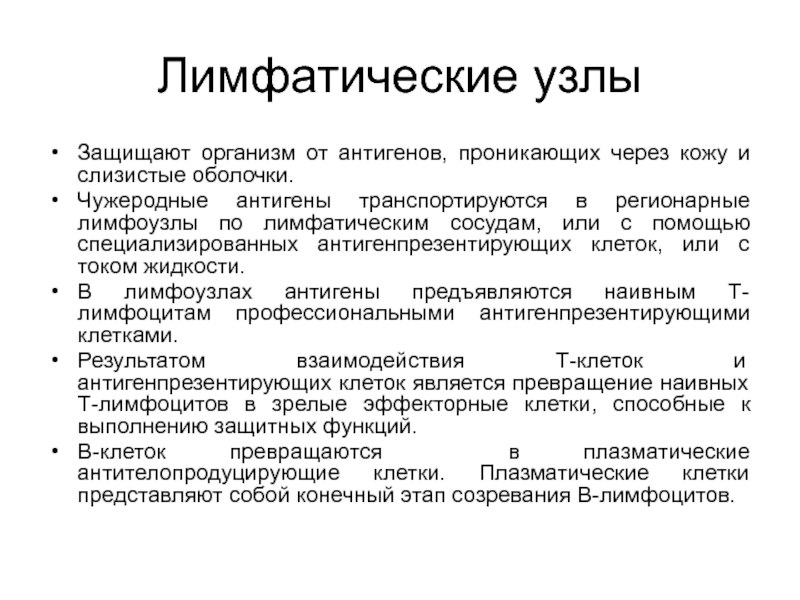

- 21. Лимфатические узлыЗащищают организм от антигенов, проникающих через

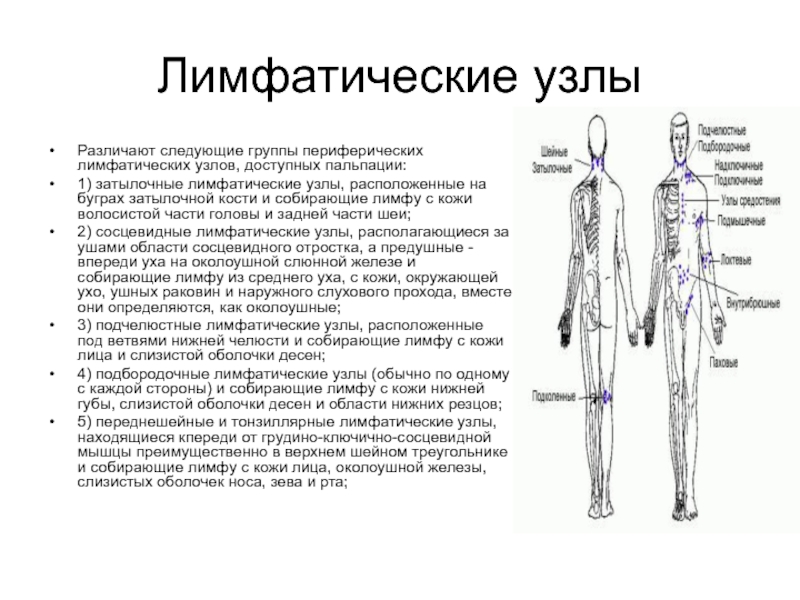

- 22. Лимфатические узлыРазличают следующие группы периферических лимфатических узлов,

- 23. Лимфатические узлы6) заднешейные лимфатические узлы, расположенные сзади

- 24. Лимфатические узлы10) торакальные лимфатические узлы, располагающиеся кнутри

- 25. Лимфатические узлыУ новорождённых капсула лимфатических узлов очень

- 26. Лимфатические узлыВ периоде полового созревания рост лимфатических

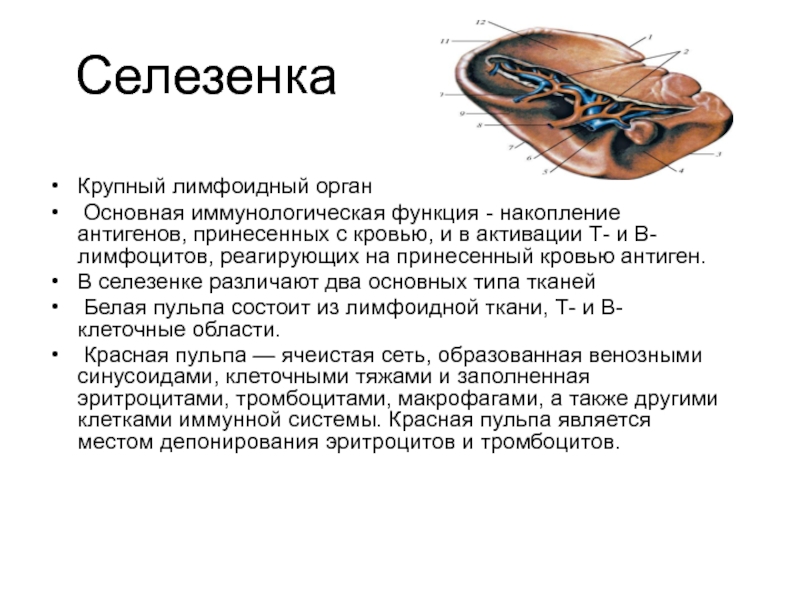

- 27. СелезенкаКрупный лимфоидный орган Основная иммунологическая функция -

- 28. Неинкапсулированная лимфоидная тканьБольшая часть неинкапсулированной лимфоидной ткани

- 29. Неинкапсулированная лимфоидная тканьЛимфоидная ткань слизистых оболочек обеспечивает

- 30. Неинкапсулированная лимфоидная тканьскопления клеток лимфоидного ряда в

- 31. Неспецифические механизмы иммунной системыиграют первостепенную роль в

- 32. Комплемент Белки системы комплемента начинают вырабатываться в

- 33. Макрофаги и моноцитыпроисходят из общей клетки-предшественника. У

- 34. Макрофаги и моноцитыУ новорожденных моноциты в меньшейстепени,

- 35. Неспецифические механизмы иммунной системыФагоцитарная функция гранулоцитов плода

- 36. Нейтрофилы Зрелые нейтрофилы появляются в крови

- 37. Нейтрофилы хемотаксис нейтрофилов новорожденных в очаг инфекции

- 38. NK-лимфоциты NK-лимфоциты появляются в крови плода начиная

- 39. Дендритные клетки снижена способность дендритных клеток представлять

- 40. Т-система иммунитета Т-лимфоциты Т-клетки с

- 41. Т-система иммунитетаОсобенности Т-лимфоцитов новорожденных связаны с выходом

- 42. Т-система иммунитетаВыработка ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4 составляет

- 43. Т-система иммунитетаОтносительное количество Т-лимфоцитов у новорожденных понижено

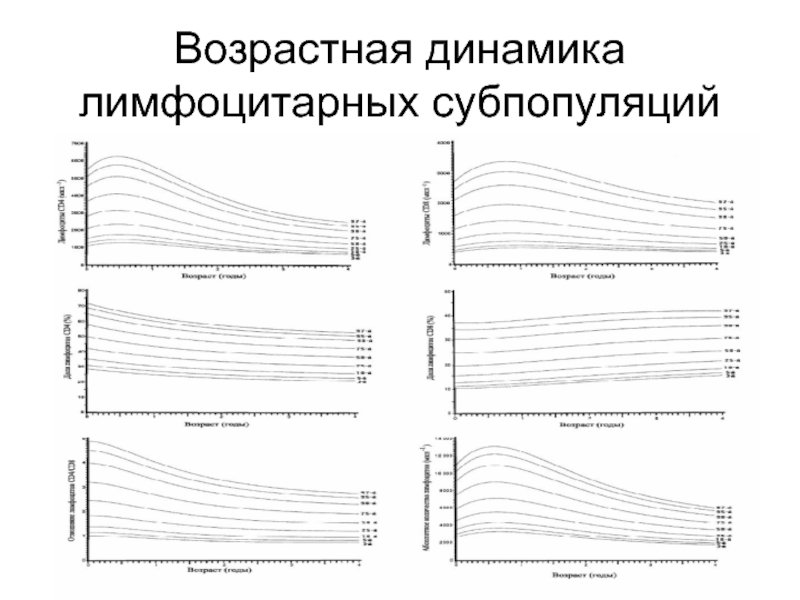

- 44. Возрастная динамика лимфоцитарных субпопуляций

- 45. В-система иммунитетаПре-В-лимфоциты выявляются у плода в фетальной

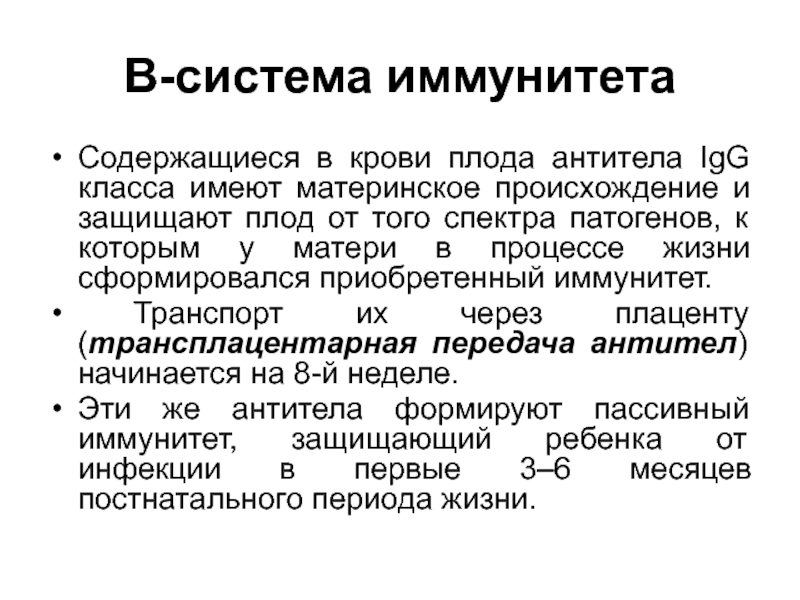

- 46. В-система иммунитетаСодержащиеся в крови плода антитела IgG

- 47. В-система иммунитетаУ преждевременно рожденных детей концентрация иммуноглобулинов

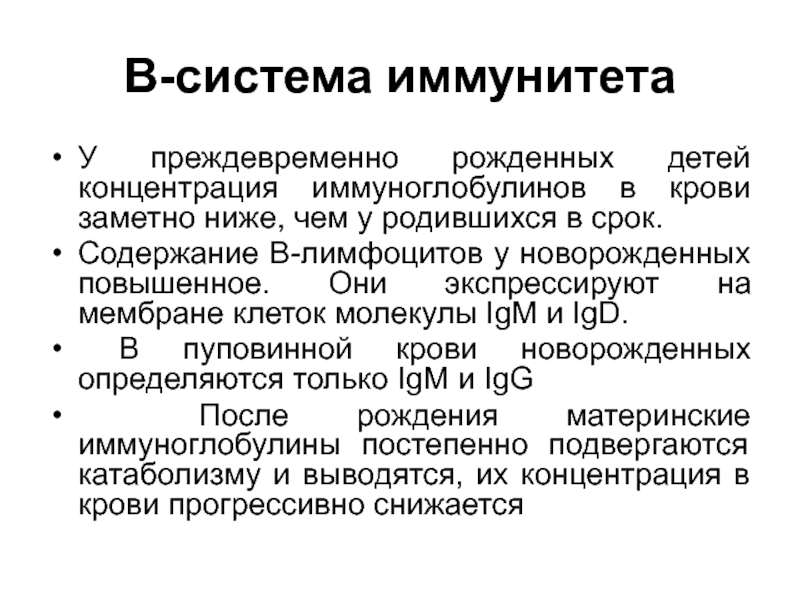

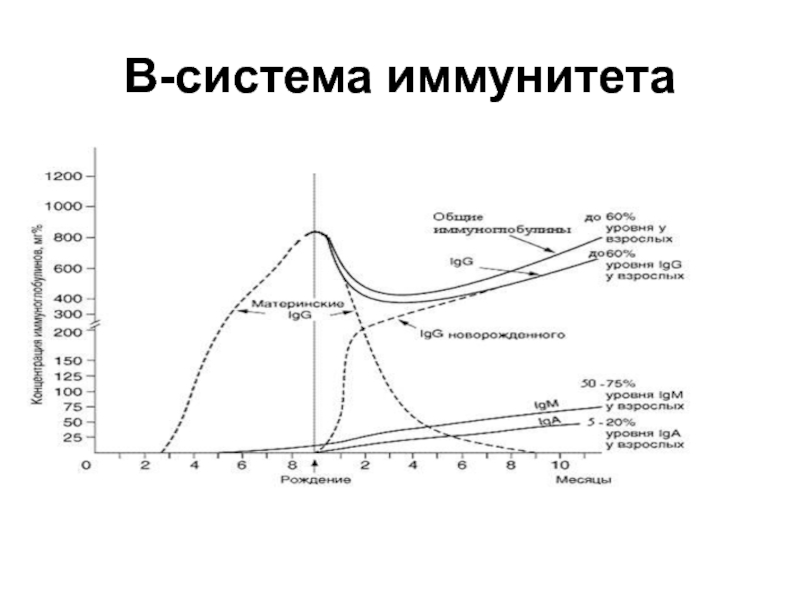

- 48. В-система иммунитета

- 49. В-система иммунитетаК 3–4-му месяцу жизни происходит становление

- 50. В-система иммунитетаПродукция собственных IgА заметно отстает и

- 51. Первый критический периодэто период новорожденности (до 29

- 52. Первый критический периодПовышенное количество гранулоцитов в крови

- 53. Первый критический периодНизкое содержание основных компонентов системы

- 54. Второй критический период (4-6 мес. жизни)утратой полученных

- 55. Третий критический период (2-й год жизни),когда значительно

- 56. Четвертый критический период (6-7й годы жизни),когда в

- 57. Пятый критический период — подростковый возраст (у

- 58. нарушений функций иммунной системыВозможны три типа :

- 59. Различают первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные) иммунодефицитные

- 60. Вторичные иммунодефициты Ряд заболеваний и патологических процессов

- 61. Семиотика нарушений иммунитета Иммунологическая несостоятельность по типу

- 62. Семиотика нарушений иммунитетаВозможный первоначальный иммунодефицит Т-клеточной системы

- 63. Семиотика нарушений иммунитетаПервичные фагоцитарные расстройства характеризуются:1) повторными кожными

- 64. Анамнез ребенка, характерный для атопической предрасположенности (диатеза):

- 65. обратимой обструкцией дыхательных путей, вследствие бронхоспазма, отека

- 66. Слайд 66

- 67. В ФУНКЦИОНАРОВАНИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ВЫДЕЛЯЮТ 3 ВАРИАНТА

- 68. Слайд 68

- 69. Слайд 69

- 70. Слайд 70

- 71. Слайд 71

- 72. Слайд 72

- 73. Слайд 73

- 74. Слайд 74

- 75. Слайд 75

- 76. Слайд 76

- 77. Иммуноглобулин G- является активным против грамотрицательных микробов,

- 78. Иммуноглобулин Gснижение Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия, врожденная гипо-,

- 79. Иммуноглобулин A- нейтрализует вирусы и бактериальные токсины,

- 80. Иммуноглобулин Aснижение Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия, врожденная гипо-,

- 81. Иммуноглобулин МОбразуетс на ранних этапах имунного ответа

- 82. Иммуноглобулин МснижениеТранзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия, врожденная гипо, агаммаглобулинемия

- 83. Методы оценки количества иммуноглобулинов в биосредах и

- 84. Слайд 84

- 85. Как известно фагоцитарный процесс состоит из ряда

- 86. Слайд 86

- 87. Слайд 87

- 88. Слайд 88

- 89. Слайд 89

- 90. Слайд 90

- 91. Скачать презентанцию

Органы иммунной системыразделяют на центральные и периферические. К центральным (первичным) органам иммунной системы относят костный мозг и тимус. В центральных органах иммунной системы происходит созревание и дифференцировка клеток иммунной системы из

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Органы иммунной системы

разделяют на центральные и периферические.

К центральным (первичным)

органам иммунной системы относят костный мозг и тимус.

органах иммунной системы происходит созревание и дифференцировка клеток иммунной системы из стволовых клеток.Слайд 3Органы иммунной системы

В периферических (вторичных) органах происходит дозревание лимфоидных клеток

до конечной стадии дифференцировки.

К ним относят селезенку, лимфоузлы и

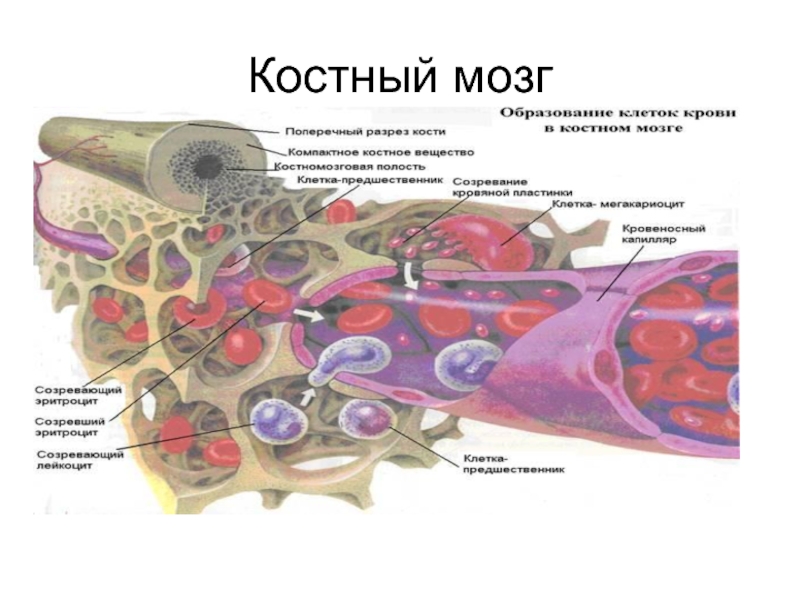

лимфоидную ткань слизистых оболочек.Слайд 4Центральные органы иммунной системы Костный мозг.

Здесь образуются все форменные элементы

крови.

Кроветворная ткань представлена цилиндрическими скоплениями вокруг артериол. Образует шнуры,

которые отделены друг от друга венозными синусами. Последние впадают в центральный синусоид. Клетки в шнурах располагаются островками.Стволовые клетки локализованы в основном в периферической части костномозгового канала. По мере созревания они перемешаются к центру, где проникают в синусоиды и затем поступают в кровь.

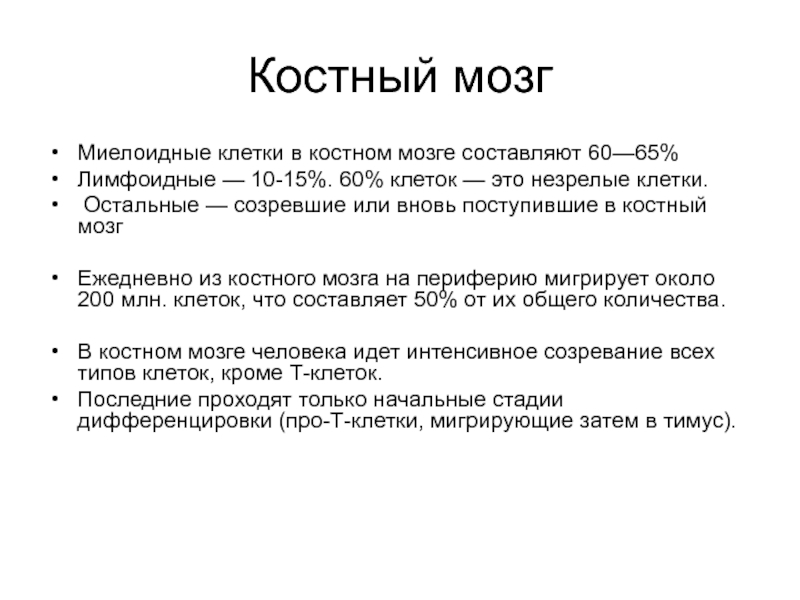

Слайд 6Костный мозг

Миелоидные клетки в костном мозге составляют 60—65%

Лимфоидные —

10-15%. 60% клеток — это незрелые клетки.

Остальные — созревшие

или вновь поступившие в костный мозгЕжедневно из костного мозга на периферию мигрирует около 200 млн. клеток, что составляет 50% от их общего количества.

В костном мозге человека идет интенсивное созревание всех типов клеток, кроме Т-клеток.

Последние проходят только начальные стадии дифференцировки (про-Т-клетки, мигрирующие затем в тимус).

Слайд 7Костный мозг

все лимфоциты возникают из полипотентных стволовых клеток костного мозга.

Стволовые

клетки, поступающие из костного мозга в кровь, уже на 7-8-й

неделе эмбрионального развития заселяют тимус, где из этих клеток образуются Т-лимфоциты(тимусзависимые)

B-лимфоциты (бурсазависимые)

Слайд 8В-лимфоциты

Не зависят в своей дифференцировке от тимуса. Развиваются из

стволовых клеток в самом костном мозге, который в настоящее время

рассматривается в качестве аналога бурсы (сумки) Фабрициуса (клеточного скопления в стенке клоачного отдела кишки у птиц).B-лимфоциты с током крови поступают из костного мозга в периферические органы иммунной системы. Следует подчеркнуть, что

Слайд 9Тимус

Специализирован исключительно на развитии Т-лимфоцитов. Незрелые Т-лимфоциты, развивающиеся в тимусе,

называют тимоцитами.

Созревающие Т-лимфоциты являются транзиторными клетками, поступающими в тимус

в виде ранних предшественников из костного мозга (про-Т-клетки) и после созревания эмигрирующими в периферический отдел иммунной системы. Три основные события, происходящие в процессе созревания Т-клеток в тимусе: 1. Появление у созревающих тимоцитов антигенраспознающих Т-клеточных рецепторов. 2. Дифференцировка Т-клеток на субпопуляции (CD4 и CD8). 3. Отбор (селекция) клонов Т-лимфоцитов, способных распознавать только чужеродные антигены, представляемые Т-клеткам молекулами главного комплекса гистосовместимости собственного организма. Тимус у человека состоит из двух долек. Каждая из них ограничена капсулой, от которой внутрь идут соединительно-тканные перегородки. Перегородки разделяют на дольки периферическую часть органа — кору. Внутренняя часть органа называется мозговой.Слайд 10Тимус.

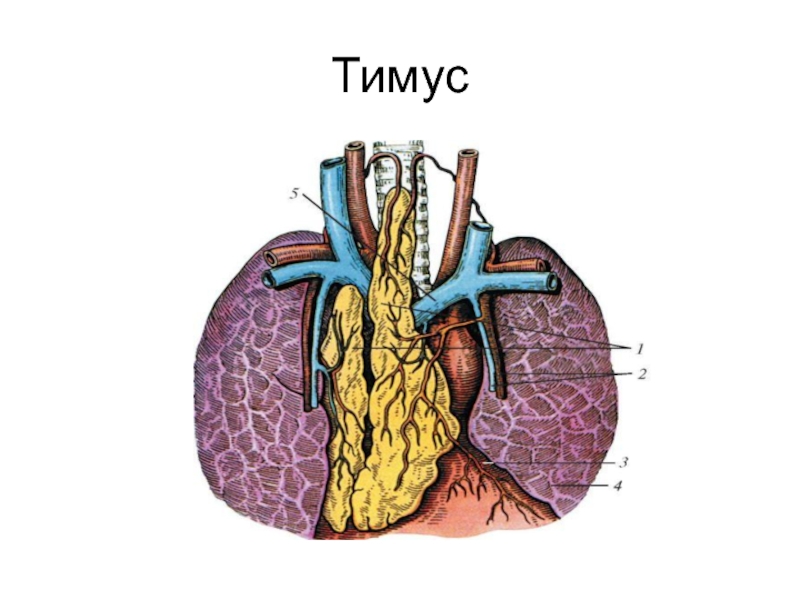

Тимус. Специализирован исключительно на развитии Т-лимфоцитов. Имеет эпителиальный каркас, в

котором развиваются Т-лимфоциты.

Тимус у человека состоит из двух долек. Каждая

из них ограничена капсулой, от которой внутрь идут соединительно-тканные перегородки. Перегородки разделяют на дольки периферическую часть органа — кору. Внутренняя часть органа называется мозговой.Слайд 11Возрастные особенности тимуса

К моменту рождения масса тимуса составляет в среднем 13,3

г (от 7,7 до 34,0 г). В течение первых 3 лет жизни

ребенка тимус растет наиболее интенсивно.Тимус достигает максимальных размеров к периоду полового созревания.

После 16 лет масса тимуса постепенно уменьшается

Лимфоидная ткань тимуса не исчезает полностью даже в старческом возрасте. Она сохраняется, но ее значительно меньше, чем в детском и подростковом возрасте.

Тельца тимуса размерами 35-40 мкм и более определяются уже у новорожденного - до 4-8 телец на срезе каждой дольки. В дальнейшем их количество и величина возрастают, к 8 годам размеры достигают 140-320 мкм.

Слайд 12Тимус

До 10 лет корковое вещество преобладает над мозговым, хотя начиная

с 3-4 лет оно постепенно сужается и теряет четкость внутренней

границы.К 10 годам размеры коркового и мозгового вещества примерно равны (соотношение 1:1).

В дальнейшем в тимусе зона коркового вещества становится тоньше, постепенно начинает преобладать мозговое вещество.

Отдельные жировые клетки обнаруживаются в тимусе у детей 2-3 лет.

В дальнейшем наблюдаются разрастание соединительнотканной стромы в органе и увеличение количества жировой ткани. К 30-50 годам жировая ткань замещает большую часть паренхимы органа. В результате лимфоидная ткань (паренхима) сохраняется лишь в виде отдельных отростков (долек), разделенных жировой тканью. Если у новорожденного соединительная ткань составляет только 7% массы тимуса, то в 20 лет она достигает 40% (в том числе и жировая), а у лиц старше 50 лет - до 90%.

Слайд 13Три основные события, происходящие в процессе созревания Т-клеток в тимусе

1.

Появление у созревающих тимоцитов антигенраспознающих Т-клеточных рецепторов.

2. Дифференцировка Т-клеток

на субпопуляции (CD4 и CD8).3. Отбор (селекция) клонов Т-лимфоцитов, способных распознавать только чужеродные антигены

Слайд 15Тимус

Протимоциты поступают в корковый слой и по мере созревания перемещаются

в мозговой слой. Срок развития тимоцитов в зрелые Т-клетки —

20 дней.1.В тимус незрелые Т-клетки поступают, не имея на мембране маркеров Т-клеток: CD3, CD4, CD8, Т-клеточный рецептор.

Появление у созревающих тимоцитов антигенраспознающих Т-клеточных рецепторов.

затем клетки размножаются и проходят два этапа селекции.

Слайд 16Тимус

2. Позитивная селекция — отбор на способность узнавать с помощью

Т-клеточного рецептора собственные молекулы главного комплекса гистосовместимости.

Клетки, не способные

распознавать собственные молекулы главного комплекса гистосовместимости, погибают путем апоптоза (программируемая клеточная смерть).3. Выжившие тимоциты теряют один из четырех Т-клеточных маркеров — или CD4, или CD8 молекулу.

В итоге из так называемых «двойных позитивных» (CD4 CD8) тимоциты становятся одинарными позитивными. На их мембране экспрессируется или молекула CD4, или молекула CD8.

Тем самым закладываются различия между двумя основными популяциями Т-клеток — цитотоксических СD8-клеток и хелперных СD4-клеток.

Слайд 17Тимус

3. Негативная селекция — отбор клеток на их способность не

узнавать собственные антигены организма.

На этом этапе элиминируются потенциально аутореактивные

клетки, то есть клетки, чей рецептор способен распознавать антигены собственного организма. Негативная селекция закладывает основы формирования толерантности, то есть неотвечаемости иммунной системы на собственные антигены. После двух этапов селекции выживает всего 2% тимоцитов. Выжившие тимоциты мигрируют в мозговой слой и затем выходят в кровь, превращаясь в «наивные» Т-лимфоциты.

Слайд 19Периферические лимфоидные органы

Разбросаны по всему телу. Основная функция периферических лимфоидных

органов — активация наивных Т- и В-лимфоцитов с последующим образованием

эффекторных лимфоцитов.Различают инкапсулированные периферические органы иммунной системы (селезенка и лимфатические узлы) и неинкапсулированные лимфоидные органы и ткани.

Слайд 20Лимфатические узлы

составляют основную массу организованной лимфоидной ткани.

Лимфоузлы имеют В-клеточную

корковую область (кортикальную зону), Т-клеточную паракортикальную область (зону) и центральную,

медуллярную (мозговую) зону, образованную клеточными тяжами, содержащими Т- и В-лимфоциты, плазматические клетки и макрофаги. Корковая и паракортикальная области разделены соединительнотканными трабекулами на радиальные секторыСлайд 21Лимфатические узлы

Защищают организм от антигенов, проникающих через кожу и слизистые

оболочки.

Чужеродные антигены транспортируются в регионарные лимфоузлы по лимфатическим сосудам,

или с помощью специализированных антигенпрезентирующих клеток, или с током жидкости. В лимфоузлах антигены предъявляются наивным Т-лимфоцитам профессиональными антигенпрезентирующими клетками.

Результатом взаимодействия Т-клеток и антигенпрезентирующих клеток является превращение наивных Т-лимфоцитов в зрелые эффекторные клетки, способные к выполнению защитных функций.

В-клеток превращаются в плазматические антителопродуцирующие клетки. Плазматические клетки представляют собой конечный этап созревания В-лимфоцитов.

Слайд 22Лимфатические узлы

Различают следующие группы периферических лимфатических узлов, доступных пальпации:

1) затылочные

лимфатические узлы, расположенные на буграх затылочной кости и собирающие лимфу

с кожи волосистой части головы и задней части шеи;2) сосцевидные лимфатические узлы, располагающиеся за ушами области сосцевидного отростка, а предушные - впереди уха на околоушной слюнной железе и собирающие лимфу из среднего уха, с кожи, окружающей ухо, ушных раковин и наружного слухового прохода, вместе они определяются, как околоушные;

3) подчелюстные лимфатические узлы, расположенные под ветвями нижней челюсти и собирающие лимфу с кожи лица и слизистой оболочки десен;

4) подбородочные лимфатические узлы (обычно по одному с каждой стороны) и собирающие лимфу с кожи нижней губы, слизистой оболочки десен и области нижних резцов;

5) переднешейные и тонзиллярные лимфатические узлы, находящиеся кпереди от грудино-ключично-сосцевидной мышцы преимущественно в верхнем шейном треугольнике и собирающие лимфу с кожи лица, околоушной железы, слизистых оболочек носа, зева и рта;

Слайд 23Лимфатические узлы

6) заднешейные лимфатические узлы, расположенные сзади от грудино-ключично-сосцевидной мышцы

перед трапециевидной мышцей преимущественно в нижнем шейном треугольнике и собирающие

лимфу с кожи, шеи и частично гортани; группы лимфатических узлов 1-6 нередко объединяют под общим названием – шейные;7) надключичные лимфатические узлы, расположенные в области надключичных ямок и собирающие лимфу с кожи верхней части груди, плевры и верхушек легких;

8) подключичные лимфатические узлы, расположенные в подключичных областях и собирающие лимфу с кожи грудной клетки, плевры;

9) подмышечные лимфатические узлы, находящиеся в подмышечных ямках и собирающие лимфу с кожи верхней конечности, за исключением V, IV и III пальцев и внутренней поверхности кисти;

Слайд 24Лимфатические узлы

10) торакальные лимфатические узлы, располагающиеся кнутри от передней подмышечной

линии под нижним краем большой грудной мышцы и собирающие лимфу

с кожи грудной клетки, париетальной плевры, отчасти легких и молочных желез;11) локтевые, или кубитальные лимфатические узлы, расположенные в желобке двуглавой мышцы и собирающие лимфу от III, IV, V пальцев и внутренней поверхности кисти;

12) паховые лимфатические узлы, расположенные по ходу паховой связки и собирающие лимфу с кожи нижних конечностей, нижней части живота, ягодиц, промежности, с половых органов и заднего прохода;

13) подколенные лимфатические узлы, находящиеся в подколенной ямке и собирающие лимфу с кожи стопы.

Слайд 25Лимфатические узлы

У новорождённых капсула лимфатических узлов очень тонкая и нежная,

трабекулы недостаточно развиты.

Лимфатические узлы мелкие, мягкой консистенции, поэтому их

пальпация вызывает затруднения.К 1 году жизни лимфатические узлы уже можно пропальпировать у большинства детей. Вместе с постепенным увеличением объёма происходит их дальнейшая дифференцировка.

К 3 годам жизни тонкая соединительнотканная капсула хорошо выражена, содержит медленно разрастающиеся ретикулярные клетки.

К 7-8 годам в лимфатическом узле с выраженной ретикулярной стромой начинают постепенно формироваться трабекулы, прорастающие в определённых направлениях и образующие остов узла.

К 12-13 годам лимфатический узел имеет законченное строение: хорошо развитую соединительнотканную капсулу, трабекулы, фолликулы, синусы и менее обильную ретикулярную ткань, зрелый клапанный аппарат.

Слайд 26Лимфатические узлы

В периоде полового созревания рост лимфатических узлов останавливается, они

частично подвергаются обратному развитию.

Реакцию лимфатических узлов на различные (чаще

всего инфекционные) агенты выявляют у детей начиная с 3-го месяца жизни. В 1-2 года барьерная функция лимфатических узлов низкая, что объясняет частую в этом возрасте генерализацию инфекции.

В преддошкольном периоде лимфатические узлы уже могут служить механическим барьером и отвечать на присутствие возбудителей инфекционных болезней воспалительной реакцией. У детей этого возраста часто возникают лимфадениты, в том числе гнойные и казеозные (при туберкулёзе).

К 7-8 годам становится возможным подавление инфекции в пределах лимфатического узла.

Слайд 27Селезенка

Крупный лимфоидный орган

Основная иммунологическая функция - накопление антигенов, принесенных

с кровью, и в активации Т- и В-лимфоцитов, реагирующих на

принесенный кровью антиген.В селезенке различают два основных типа тканей

Белая пульпа состоит из лимфоидной ткани, Т- и В-клеточные области.

Красная пульпа — ячеистая сеть, образованная венозными синусоидами, клеточными тяжами и заполненная эритроцитами, тромбоцитами, макрофагами, а также другими клетками иммунной системы. Красная пульпа является местом депонирования эритроцитов и тромбоцитов.

Слайд 28Неинкапсулированная лимфоидная ткань

Большая часть неинкапсулированной лимфоидной ткани расположена в слизистых

оболочках. Кроме того, неинкапсулированная лимфоидная ткань локализована в коже и

других тканях. К лимфоидной ткани слизистых оболочек относятся: —Лимфоидные органы и образования, ассоциированные с желудочно-кишечным трактом (GALT — gut-associated lymphoid tissues). Включают лимфоидные органы окологлоточного кольца (миндалины, аденоиды), аппендикс, пейеровы бляшки, внутриэпителиальные лимфоциты слизистой оболочки кишечника. —

Лимфоидная ткань, ассоциированная с бронхами и бронхиолами (BALT — bronchial-associated lymphoid tissue), а также внутриэпителиальные лимфоциты слизистой оболочки дыхательных путей. —

Лимфоидная ткань других слизистых оболочек (MALT — mucosal associated lymphoid tissue), включающая в качестве основного компонента лимфоидную ткань слизистой урогенитального тракта.

Примером лимфоидной ткани слизистой могут служить пейеровы бляшки, встречающиеся обычно в нижней части подвздошной кишки.

Слайд 29Неинкапсулированная лимфоидная ткань

Лимфоидная ткань слизистых оболочек обеспечивает механизмы местного

иммунитета на уровне слизистой оболочки — продукция и транспорт секреторных

антител класса IgA непосредственно на поверхность эпителия.Основная функциональная нагрузка пейеровых бляшек — активация В-лимфоцитов и их дифференцировка в плазмоциты, продуцирующие антитела классов IgA и IgE.

Слайд 30Неинкапсулированная лимфоидная ткань

скопления клеток лимфоидного ряда в толще стенок конечного

отдела тонкой кишки Уже на 4-м месяце внутриутробного развития обнаруживаются.

Однако границы будущих узелков нечеткие, а клеточные элементы в них располагаются рыхло.. У 5-месячного плода узелки в слизистой оболочке становятся округлыми.

. У новорожденных бляшки не выступают над поверхностью слизистой оболочки.

. По мере увеличения возраста ребенка число узелков, содержащих центр размножения, быстро увеличивается.

В грудном возрасте лимфоидные бляшки уже выступают над поверхностью слизистой оболочки.

Слайд 31Неспецифические механизмы иммунной системы

играют первостепенную роль в защите организма ребенка

на ранних этапах онтогенеза.

Содержание фибронектина (компонента внеклеточного матрикса) у

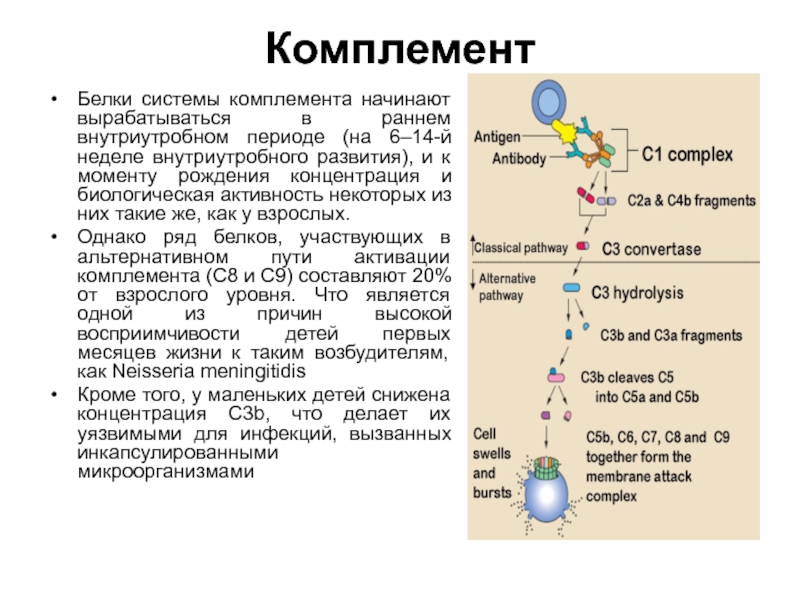

плода составляет 50% концентрации взрослых. Он выполняет важную защитную функцию. При снижении его биосинтеза у детей развиваются респираторные инфекции, респираторный дистресс-синдром, бактериемия и сепсис.Слайд 32Комплемент

Белки системы комплемента начинают вырабатываться в раннем внутриутробном периоде (на

6–14-й неделе внутриутробного развития), и к моменту рождения концентрация и

биологическая активность некоторых из них такие же, как у взрослых.Однако ряд белков, участвующих в альтернативном пути активации комплемента (C8 и C9) составляют 20% от взрослого уровня. Что является одной из причин высокой восприимчивости детей первых месяцев жизни к таким возбудителям, как Neisseria meningitidis

Кроме того, у маленьких детей снижена концентрация C3b, что делает их уязвимыми для инфекций, вызванных инкапсулированными микроорганизмами

Слайд 33Макрофаги и моноциты

происходят из общей клетки-предшественника.

У эмбриона и плода

первым местом образования макрофагов служит желточный мешок, затем — печень,

а после рождения — костный мозг.Абсолютное количество моноцитов у новорожденных выше, чем у взрослых, и постепенно снижается достигая взрослых значений.

Тканевые макрофаги у грудных детей хуже справляются с некоторыми воз-будителями, чем макрофаги взрослых, и несколько слабее вырабатывают активные формы кислорода после фагоцитоза

Слайд 34Макрофаги и моноциты

У новорожденных моноциты в меньшей

степени, чем у взрослых,

реагируют на интерферон γ,

выделяемый NK- и T-лимфоцитами, а это понижает

его секрецию Недостаточной секрецией моноцитами и макрофагами новорожденных ряда цитокинов и факторов роста (ФНОα, ИЛ-8, ИЛ-6, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора)

Резко различается хемотаксис макрофагов в очаги инфекции и воспаления.

Так, при повреждении кожи у новорожденного моноциты оказываются в месте повреждения значительно позже, чем у взрослого; эта разница стирается только к 6–10-летнему возрасту

Слайд 35Неспецифические механизмы иммунной системы

Фагоцитарная функция гранулоцитов плода формируется к 12-й

неделе беременности и, как правило, носит незавершенный характер.

Это обусловлено

сниженным хемотаксисом, а также несовершенством внутриклеточных механизмов бактерицидности.Слайд 36

Нейтрофилы

Зрелые нейтрофилы появляются в крови плода уже на14–16-й неделе внутриутробного

развития, и затем их количество нарастает.

Сразу после рождения у

ребенка наблюдается резкое повышение числа нейтрофилов в крови, однако способность костного мозга новорожденных поставлять нейтрофилы довольно ограниченна возможно, поэтому значительного нейтрофильного лейкоцитоза в ответ на инфекцию не возникает. Слайд 37Нейтрофилы

хемотаксис нейтрофилов новорожденных в очаг инфекции происходит медленно.

Причины

слабая адгезия на эндотелии

сниженная выработка цитокинов моноцитами и физиологическая

недостаточность хемотаксиса Только к двухлетнему возрасту скорость миграции нейтрофилов достигает таковой у взрослых

Слайд 38NK-лимфоциты

NK-лимфоциты появляются в крови плода начиная с шестой недели внутриутробного

развития

Их цитолитическая активность у новорожденных примерно вдвое ниже, чем

у NK-лимфоцитоввзрослых, и достигает нормального уровня примерно через 9–12 месяцев.

Способность к антителозависимой

клеточной цитотоксичности в отношении клеток, инфицированных герпесвирусами, также снижена, что повышает воспри-

имчивость ребенка к вирусу простого герпеса и цитомегаловирусу

Слайд 39Дендритные клетки

снижена способность дендритных клеток представлять антигены

Дендритные клетки пуповинной крови

экспрессируют меньше молекул HLA и ICAM-1 и хуже поддерживают

пролиферацию T-лимфоцитов

в ответ на воздействие антигена, чем дендритные клетки взрослыхспособности стимулировать CD4+Tх 1 типа.

Слайд 40Т-система иммунитета

Т-лимфоциты

Т-клетки с фенотипом CD4+ и CD8+

появляются в фетальной печени и селезенке плода на 14-й неделе

гестации.Все неонатальные Т-лимфоциты экспрессируют молекулу CD38+ (маркер тимоцитов).

90% неонатальных Т-клеток экспрессируют CD45RA (маркер наивных Т-клеток),

Слайд 41Т-система иммунитета

Особенности Т-лимфоцитов новорожденных связаны с выходом в кровоток недозрелыхпредшественников.

Регуляторная функция Т лимфоцитов несовершенна

Экспрессия рецепторов для цитокинов понижена (в

частности (ИЛ-2R) рецептора и молекулы CD40L Цитотоксическая активность Т-лимфоцитов составляет 30–60% уровня активности Т-клеток взрослого человека.

Слайд 42Т-система иммунитета

Выработка ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4 составляет примерно 10% уровня

взрослых

Выработка ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-8 составляет 10–50% уровня взрослых

Содержание интерферонов

α и β, ФНО-α соответствует уровню взрослых, а γ-интерферона составляет 10%.Слайд 43Т-система иммунитета

Относительное количество Т-лимфоцитов у новорожденных понижено по сравнению со

взрослыми, но в связи с возрастным лимфоцитозом абсолютное количество Т-лимфоцитов

в крови новорожденных даже выше, чем у взрослых.В связи с дефектностью клеточных механизмов защиты на протяжении всего периода детства сохраняется высокая степень риска заболевания туберкулезом

Слабость клеточных механизмов защиты делает детей особенно чувствительными к вирусным и грибковым инфекциям, защита от которых требует участия функционально полноценных Т-лимфоцитов

Слайд 45В-система иммунитета

Пре-В-лимфоциты выявляются у плода в фетальной печени на 8-й

неделе гестации. Фетальные В-клетки экспрессируют только молекулы IgM, без экспрессии

IgD.В-лимфоциты новорожденных дифференцируются в плазматические клетки, секретирующие IgM, но они не могут переключаться в клетки, продуцирующие IgG и IgA.

Это объясняется недостаточно эффективной помощью со стороны СD4+ Т-лимфоцитов-хелперов.

Слайд 46В-система иммунитета

Содержащиеся в крови плода антитела IgG класса имеют материнское

происхождение и защищают плод от того спектра патогенов, к которым

у матери в процессе жизни сформировался приобретенный иммунитет.Транспорт их через плаценту (трансплацентарная передача антител) начинается на 8-й неделе.

Эти же антитела формируют пассивный иммунитет, защищающий ребенка от инфекции в первые 3–6 месяцев постнатального периода жизни.

Слайд 47В-система иммунитета

У преждевременно рожденных детей концентрация иммуноглобулинов в крови заметно

ниже, чем у родившихся в срок.

Содержание В-лимфоцитов у новорожденных повышенное.

Они экспрессируют на мембране клеток молекулы IgM и IgD.В пуповинной крови новорожденных определяются только IgM и IgG

После рождения материнские иммуноглобулины постепенно подвергаются катаболизму и выводятся, их концентрация в крови прогрессивно снижается

Слайд 49В-система иммунитета

К 3–4-му месяцу жизни происходит становление биосинтеза собственных IgG,

и их концентрация к этому времени составляет примерно 30–40% уровня

взрослых. В последующем их содержание постепенно возрастаетК концу первого года жизни достигает 50–60% уровня взрослых, уровень IgM сыворотки крови ребенка также практически достигает уровня взрослых.

Повышенное содержание IgM в крови новорожденных является неблагоприятным признаком и часто свидетельствует о внутриутробном инфицировании плода (краснуха, сифилис, герпес, ВИЧ и др.).

Слайд 50В-система иммунитета

Продукция собственных IgА заметно отстает и к концу первого

года составляет только 25–30% уровня взрослых.

Секреторные IgA и специфические

антитела данного изотипа в секретах появляются на 3–4-м месяце жизни. Содержание IgG и IgA у детей 5–6 лет достигает уровня взрослых. Уровень секреторных IgA у детей в 3–4 раза ниже, чем у взрослых, и достигает их концентрации только к 10–15 годам. Иммунный ответ детей на полисахаридные вакцины – гемофилюс инфлуенца, псевдомонас и пневмококк — ослаблен вплоть до 2-летнего возраста.

В крови новорожденных IgE не выявляются, 4–6 годам их концентрация увеличивается и к 8–11 годам достигает уровня взрослых.

Слайд 51Первый критический период

это период новорожденности (до 29 дней жизни),

организм

ребенка защищен почти исключительно материнскими антителами, полученными через плаценту и

с грудным молоком.Чувствительность новорожденного ребенка к бактериальным и вирусным инфекциям в этот период очень высока.

Группу повышенного риска развития инфекций среди новорожденных составляют недоношенные, а среди них — маловесные дети, страдающие наиболее выраженными и стойкими иммунологическими дефектами.

Слайд 52Первый критический период

Повышенное количество гранулоцитов в крови новорожденных в какой-то

степени компенсирует недостаточную активность их защитных функций.

Абсолютное количество моноцитов

крови у новорожденных выше, чем у детей более старшего возраста, но они также отличаются низкой защитной активностью.Содержание антибактериального фермента лизоцима в сыворотке крови новорожденного превосходит уровень материнской крови уже при рождении, он нарастает в течение первых дней жизни, а к 7-8-ому дню жизни несколько снижается и достигает уровня взрослых людей.

Слайд 53Первый критический период

Низкое содержание основных компонентов системы комплемента в крови

новорожденных является причиной недостаточной вспомогательной активности сыворотки крови при фагоцитозе.

Только ко второму году жизни окончательно созревает продукция компонентов системы комплемента.В крови новорожденных содержание естественных киллеров значительно ниже, чем у взрослых. Естественные киллеры детской крови отличаются сниженной цитотоксической и секреторной активностью.

Как видно из выше сказанного, у новорожденных детей резко ослаблены все основные механизмы неспецифической защиты организма от патогенных бактерий и вирусов, чем объясняется высокая чувствительность новорожденных и детей первого года жизни к бактериальным и вирусным инфекциям.

характерно затяжное течение инфекций (например, пневмонии) и низкая эффективность антибиотикотерапии.

Слайд 54Второй критический период (4-6 мес. жизни)

утратой полученных от матери антител.

Способность к продукции собственных антител в этот период ограничивается слабым

синтезом только иммуноглобулинов M,Недостаточность местной защиты слизистых связана с более поздним накоплением секреторного иммуноглобулина A. В связи с этим чувствительность ребенка ко многим воздушно-капельным и кишечным инфекциям в этот период очень высока.

Слайд 55Третий критический период (2-й год жизни),

когда значительно расширяются контакты ребенка

с внешним миром и с возбудителями инфекций.

Иммунный ответ ребенка

на инфекционные антигены остается неполноценным. Местная защита слизистых все еще остается несовершенной из-за низкого уровня секреторного IgA.

Чувствительность ребенка к респираторным и кишечным инфекциям все еще высока.

Слайд 56Четвертый критический период (6-7й годы жизни),

когда в крови у ребенка

уменьшается абсолютное и относительное количество лимфоцитов. В этот период уровни

иммуноглобулинов М и G в крови ребенка приближаются к уровням взрослых, но уровень иммуноглобулина A все еще остается более низким, с чем связана слабая местная защита слизистых. Содержание иммуноглобулина E, напротив, достигает максимального уровня в связи с высоким уровнем глистных инвазий, чем объясняется повышенная чувствительность к аллергическим реакциям у детей данной возрастной группы. Чувствительность детей этого возраста к инфекциям все еще высока.Слайд 57Пятый критический период — подростковый возраст (у девочек с 12-13

лет, у мальчиков с 14-15 лет), когда скачок роста сочетается

с относительным уменьшением массы лимфоидных органов, а начавшаяся секреция половых гормонов служит причиной угнетения клеточных механизмов иммунитета. В этом возрасте резко возрастают внешние, часто неблагоприятные, воздействия на иммунную систему. Дети этого возраста характеризуются высокой чувствительностью к вирусным инфекциям.Слайд 58нарушений функций иммунной системы

Возможны три типа : дефект одного из

звеньев иммунной системы (первичные и вторичные иммуннодефицитные состояния); аутоагрессия против

нормальных компонентов организма человека (аутоиммунные заболевания, возникающие следствие нарушения способности иммунной системы отличать «свое» от «чужого», и иммуннокомплексные заболевания – избыточное накопление комплексов антиген-антитело); дисфункции, при которых одни звенья иммунной системы гиперплазированы в ущерб функционированию других (реактивный и злокачественный лимфопролиферативные синдромы) .3 Иммунодефицитные состояния развиваются вследствие выпадения или нарушения функции одного или нескольких звеньев иммунной системы.Слайд 59Различают первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные) иммунодефицитные состояния. Предположение об

иммуннодефицитном состоянии у ребенка возникает в следующих случаях: ребенок страдает

рецидивирующими и (или) тяжело протекающими инфекционными (чаще всего бронхолегочной системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, кожных покровов) нередко с развитием гнойных осложнений (отитов, синуситов и др.) или сепсиса; отмечаются необычные реакции на банальные инфекционные агенты (например, гигантоклеточная пневмония при краснухе, пневмония при ветряной оспе); инфекционное заболевание вызвано необычными микроорганизмами (например, пневмоцистой Карини); наличие у ребенка необычных реакций (системных) на вакцинацию живыми вирусными вакцинами или БЦЖ; необъяснимый гематологический дефицит у ребенка (анемия или лейкопения, или тромбоцитопения); стойкое расстройство пищеварения с развитием синдрома мальабсорбции.Слайд 60Вторичные иммунодефициты Ряд заболеваний и патологических процессов сопровождается инволюцией лимфоидной

ткани, лимфопенией и гипогамма-глобулинемией, что приводит к развитию вторичного иммунодефицита.

К вторичным иммунодефицитам относятся: патологические процессы, сопровождающиеся потерей белка (нефротический синдром, ожоги кожи, экссудативные энтеропатии); дистрофии, авитаминозы; многие вирусные заболевания (корь, грипп и др.), бактериальные заболевания (холера), грибковые инфекции (кандидозы) и гельминтозы; тяжелые хирургические травмы и послеоперационные осложнения; некоторые лечебные воздействия (рентгеновское облучение, терапия кортикостероидами и цитостатиками); опухоли лимфоретикулярной природы (лимфогранулематоз, хронический лимфолейкоз и т.д.). Генерализованное поражение всех компонентов иммунной системы (Т- и В- клеток) и неспецифических гуморальных факторов (комплементарной и фагоцитарной систем) характерно для СПИДа. В настоящее время для коррекции вСлайд 61Семиотика нарушений иммунитета

Иммунологическая несостоятельность по типу первичного иммунодефицита В-клеточной системы

проявляется:

1) повторными и тяжелыми гнойными заболеваниями, вызываемыми стрептококками, пневмококками, редко грибковыми

и вирусными заболеваниями;2) отитами, синуситами, повторными пневмониями, гнойными конъюктивитами в анамнезе, требующими нескольких курсов антибактериального лечения;

3) диарейными болезнями или расстройствами, связанными с лямблиозом;

4) умеренным отставанием в росте.

Слайд 62Семиотика нарушений иммунитета

Возможный первоначальный иммунодефицит Т-клеточной системы характеризуется:

1) повторными тяжелыми инфекциями,

вызываемыми вирусами, грибковыми осложнениями, инвазиями простейшими, упорными гельминтозами;

2) тяжелыми осложнениями на

иммунизацию живыми вирусными вакцинами или вакциной BCG;3) частыми диарейными расстройствами;

4) истощением, отставанием в росте и развитии;

5) концентрацией опухолевых заболеваний в семье.

Слайд 63Семиотика нарушений иммунитета

Первичные фагоцитарные расстройства характеризуются:

1) повторными кожными инфекциями и грибковыми

поражениями кожи с наиболее вероятными возбудителями, такими как стафилококк, псевдомо-нас,

кишечная палочка;2) абсцессами подкожной клетчатки, легких;

3) гнойными артритами и остеомиелитами.

Слайд 64Анамнез ребенка, характерный для атопической предрасположенности (диатеза):

1) концентрация в семье заболеваний

типа поллиноза, бронхиальной астмы, экземы, дерматита, реакций непереносимости пищевых продуктов

или медикаментов;2) зудящие, повторяющиеся кожные сыпи, формирование устойчивых проявлений экземы или нейродермита;

3) связь кожных реакций и расстройств стула с введением в питание молочных смесей или блюд прикорма;

4) выраженное затруднение дыхания, «пыхтение» или одышка при некоторых простудных заболеваниях, физической нагрузке;

5) периодические приступы чиханья с зудом слизистой оболочки носа и обильным слизистым отделяемым;

6) периодические приступы слабости, головокружения, обильного потоотделения с ощущением зуда кистей, стоп, губ или языка.

Слайд 65обратимой обструкцией дыхательных путей, вследствие бронхоспазма, отека слизистой бронхов, гиперсекреции

слизи;

- эпизодами кашля, свистящих хрипов, одышки, чувства стеснения в груди,

связанными с воздействием специфических и неспецифических триггеров;- гиперреактивностью дыхательных путей

Слайд 67В ФУНКЦИОНАРОВАНИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ВЫДЕЛЯЮТ 3 ВАРИАНТА

-НОРМАЛЬНОЕ ИЛИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ

-ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ВИДЕ УСИЛЕНИЯ ФУНКЦИИ -АЛЛЕРГИЯ, АУТОИММУНИТЕТ

-СТОЙКОЕ УГНЕТЕНИЕ

ФУНКЦИИ ПЕРВИЧНОГО ИЛИ ПРИОБРЕТЕННОГО ХАРАКТЕРАНЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ИММУНОДЕФИЦИТАХ

- ПЕРВИЧНЫХ -ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИД ДИАГНОСТИКА НОЗОЛОГИЧЕСКОГО ВАРИАНТА –АГАММАГЛОБУЛИНЕМИЯ И Т. Д .

- АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

-АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

А ТАКЖЕ ПРИ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В ТОМ ЧИСЛЕ И ИММУНОПРОЛДИФЕРАТИВНЫХ

Слайд 77Иммуноглобулин G

- является активным против грамотрицательных микробов, токсинов и вирусов.

С помощью CH 2 и CH 3 доменов

Ig G взаимодействуют с Fc рецепторами макрофагов, моноцитов, нейтрофилов, натуральных киллеров и клеток плаценты. Комплемент взаимодействует с CH 1 и СH 2 доменами Ig GУ новорожденного ребенка уровень IG G равен материнскому или понижен при патологии плаценты. Нижняя концентрация Ig G наблюдается в 3-4 месяца. Уровень взрослого достигается в 7-8 лет жизни. Период полужизни равен 23 дня. Он состоит из 4 подклассов - G 1, G 2, G 3, G 4. Ig

Слайд 78Иммуноглобулин G

снижение

Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия, врожденная гипо-, агаммаглобулинемия и другие

иммунодефициты, новообразования иммунной системы, лечение цитостатиками и иммунодепрессантами, состояние после

спленэктомии, хроническая вирусная инфекция, кишечные и почечные синдромы потери белка, гемоглобинопатииувеличение

Острые инфекции, аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, заболевания печени, миеломная болезнь, макроглобулинемия Вальденстрема, муковисцидоз, саркоидоз, моноклональная гаммапатия, хронический лимфолейкоз, инфекционный мононуклеоз, реконвалесценция первичной бактериальной инфекции, острый период повторной инфекции, СПИД

Слайд 79Иммуноглобулин A

- нейтрализует вирусы и бактериальные токсины, может активировать

систему комплемента. В секретах находится в димерной форме

Секреторный Ig A

имеет 2 вида Н цепей - 1 и 2. Выявляется в слюне, выделениях трахеобронхиального, урогенитального, пищеварительного трактов, в молозиве, грудном молоке. Секреторный IG A защищен от протеолиза секреторным компонентом. Концентрация Ig A у новорожденных и детей раннего возраста очень низкая, к 10-14 годам приближается к уровню взрослых.

Слайд 80Иммуноглобулин A

снижение

Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия, врожденная гипо-, агаммаглобулинемия, селективный дефицит

IgA, новообразования иммунной системы, лечение цитостатиками и иммунодепрессантами, состояние после

спленэктомии, острая вирусная, хроническая бактериальная инфекция, кишечные и почечные синдромы потери белка, аутоиммунные заболевания с локализацией в легких и кишечнике, IgA- нефропатияувеличение

Острые и хронические инфекции, особенно респираторного и желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные заболевания, заболевания печени, эндотелиомы, остеосаркомы, миеломная болезнь, макроглобулинемия Вальденстрема, муковисцидоз, бронхиальная астма, моноклональная гаммапатия, лимфолейкозы

Слайд 81Иммуноглобулин М

Образуетс на ранних этапах имунного ответа и совместно с

комплементом лизирует бактерии и чужепродные клетки.

При первом контакте с антигеном синтезируются сначала Ig M, а затем Ig G антигела. При повторном введении того же антигена Ig G антитела синтезируются в большем количестве, чем Ig M. Ig M в сыворотке находится в виде пентамера и имеет наибольший молекулярный вес. Слайд 82Иммуноглобулин М

снижение

Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия, врожденная гипо, агаммаглобулинемия и другие иммунодефициты,

новообразования иммунной системы, лечение цитостатиками и иммунодепрессантами, состояние после спленэктомии,

хроническая вирусная инфекция, кишечные и почечные синдромы потери белкаIg M увеличениеувеличение

Острые инфекции, аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, цирроз печени, эндотелиомы, остеосаркомы, миеломная болезнь, макроглобулинемия Вальденстрема, муковисцидоз, бронхиальная астма, моноклональная гаммапатия, лимфолейкозы

Слайд 83Методы оценки количества иммуноглобулинов в биосредах и сыворотке крови можно

разделись на несколько групп в соответствии с принципами лежащими

в их основе.- ИММУНОПРЕЦИПИТАЦИЯ В ГЕЛЕ

-НЕФЕЛОМЕТРИЯ ИЛИ ТУРБИДИМЕТРИЯ

-ТВЕРДОФАЗНЫЙ ИФА

Все эти методы основаны на сравнении концентрации иммуноглобулинов в исследуемом объекте со стандартным раствором установленной концентрации.

Слайд 85Как известно фагоцитарный процесс состоит из ряда последовательных стадий,

взаимосвязанных и взаимообусловленных.

Движение

Адгезия

Поглощение

Дегрануляция

Образование активных форм кислорода

Киллинг и

расщепление объектов фагоцитозаДля многих стадий фагоцитарного процесса описаны врожденные и приобретенные дефекты ведущие к развитию хронических инфекционных процессов