Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Экспертно- аналитические методы принятия решений Государственный Университет

Содержание

- 1. Экспертно- аналитические методы принятия решений Государственный Университет

- 2. Лекция № 2 Вопросы:Организационные системы

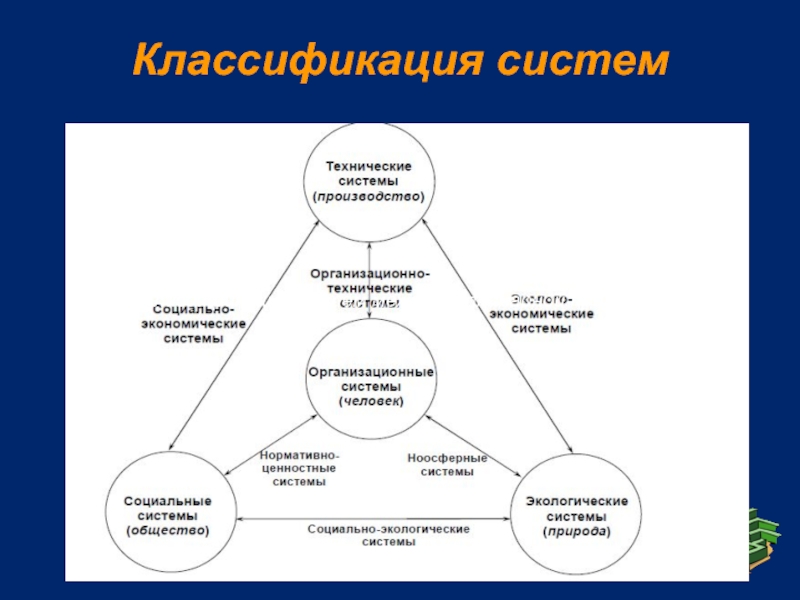

- 3. Классификация систем междисциплинарной природы Классификация систем

- 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ ОБ УПРАВЛЕНИИЛюбое государственное устройство, любая

- 5. Назначение менеджераОсновное предназначение менеджера — обеспечить эффективное

- 6. Особенности современного менеджмента Одной из характерных особенностей современного

- 7. Основные отличия малое количество крупных организаций,относительно небольшое

- 8. Управление до возникновения науки об управлении«...будь спокоен,

- 9. Опыт управления «Главная задача — поставить нужного человека

- 10. Итальянский государственный деятель Макиавелли (1469—1527 гг.). "Об уме

- 11. Реформы государственного управления Петра I"Управителю, по окончании

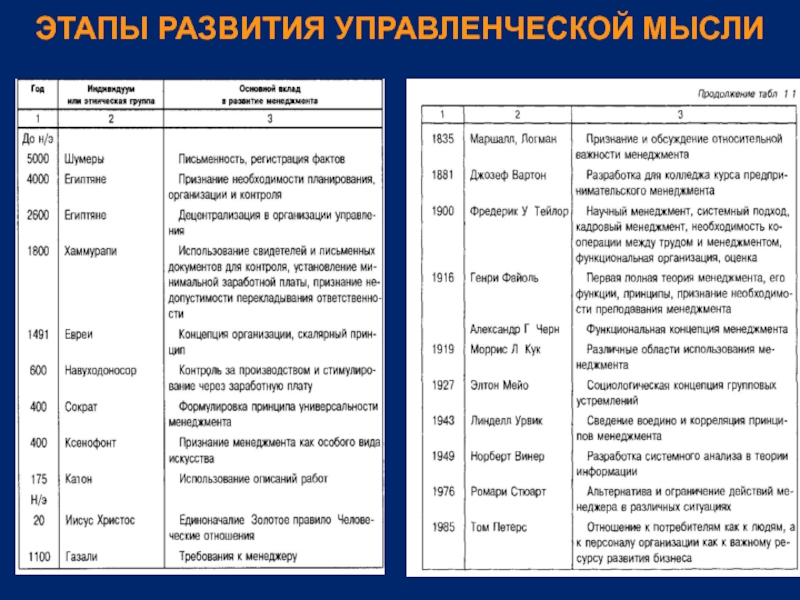

- 12. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ

- 13. Школы в управлении1. Школа научного управления (1885—1920

- 14. Количественный подходМодели, адекватно описывающие управленческую ситуацию, позволяют

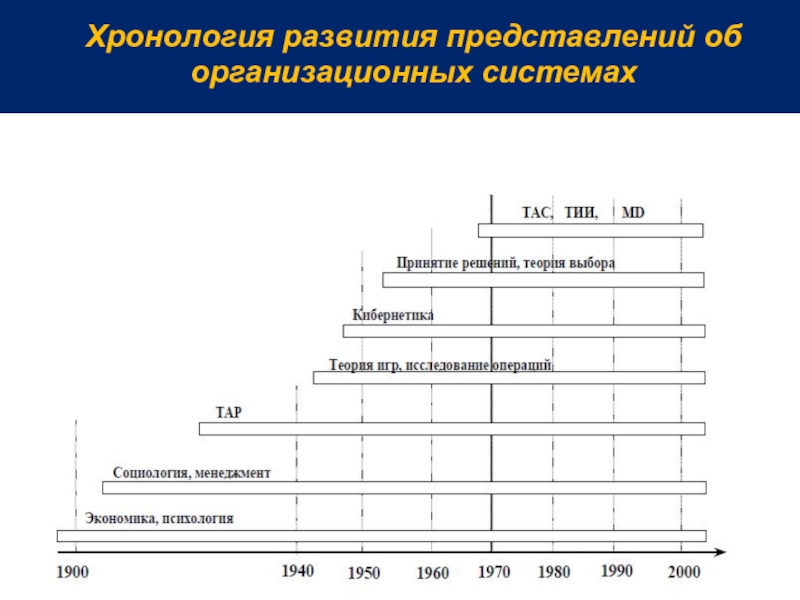

- 15. Хронология развития представлений об организационных системах

- 16. МодельМодель — способ замещения реального объекта, используемый

- 17. Функциональное описаниеФункциональное описание необходимо для того, чтобы

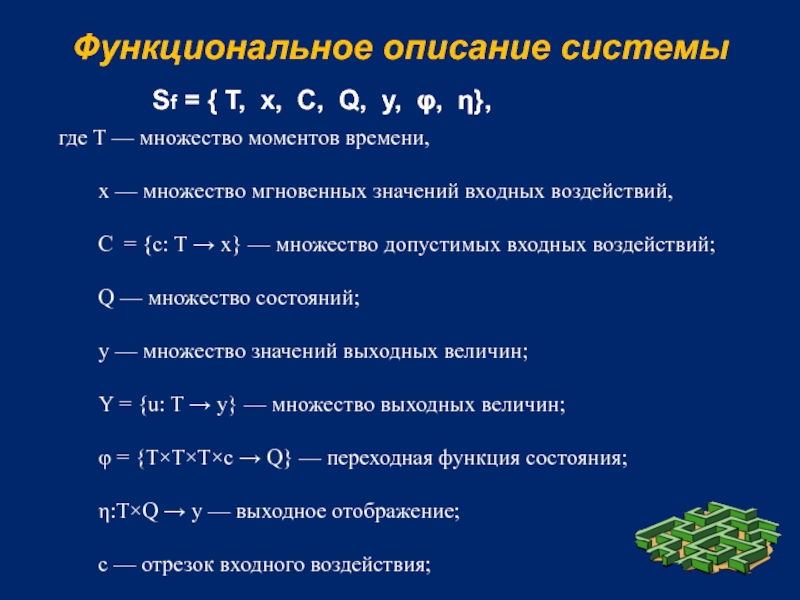

- 18. Функциональное описание системыSf = { T, x,

- 19. Функциональное описание должно отражать такие характеристики

- 20. Структурные компоненты управленческой деятельности Рассмотрим основные структурные

- 21. Слайд 21

- 22. Потребности, мотивацияПотребности определяются как нужда или недостаток

- 23. Задачи Далее с учетом выбранной технологии (технология –

- 24. Особое место в структуре деятельности занимают те

- 25. факторы, задаваемые внешней средой:– критерии оценки

- 26. Слайд 26

- 27. Управление Моделирование на уровне управляемой системы

- 28. ОпределенияУправление – «элемент, функция организованных систем различной

- 29. Входо-выходная модель модель системы, состоит из: управляющего

- 30. Кто что выбирает из участников системы? Пусть

- 31. Эффективность управления Функция от управления: Y=G(u) ,

- 32. Задача управленияДальше задача заключается в поиске оптимального

- 33. Классификация управлений можно выделить следующие виды (методы)

- 34. Типы управленияС точки зрения регулярности управляемых процессов

- 35. Компоненты системыС точки зрения системного анализа любая

- 36. Управление ОС Состав определяет, «кто» входит в систему,

- 37. Классификация видов (методов) управления

- 38. Домашнее задание 1. Каждому магистру подготовить по

- 39. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Экспертно- аналитические методы принятия решений

Государственный Университет аэрокосмического приборостроения

Валентина Михайловна

Милова

2011Слайд 2 Лекция № 2

Вопросы:

Организационные системы как системы междисциплинарной природы

и их виды

Школы и подходы в науке об управлении

Описание управляемой

системыСтруктурные компоненты управленческой деятельности

Управление организационными системами

Слайд 4ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ ОБ УПРАВЛЕНИИ

Любое государственное устройство, любая организованная

человеческая деятельность предполагает,

что существует

объект управления (то, чем управляют) и

субъект управления (тот,

кто управляет).Современную организацию отличают масштабы управленческой деятельности, ее отделение от непосредственного процесса производства или оказания услуг

Слайд 5Назначение менеджера

Основное предназначение менеджера — обеспечить

эффективное функционирование, устойчивое развитие

или

выживание организации.

Каждое решение — это проекция в будущее, а

будущее всегда содержит элемент неопределенности, то дляруководителя важно правильно определить степень риска, с которым сопряжена реализация принятых решений.

Слайд 6Особенности современного менеджмента

Одной из характерных особенностей современного менеджмента является необходимость

высокого профессионального уровня управленца, возросшая интеллектуализация управленческого труда.

Профессионально принятому решению

всегда предшествует анализ ситуации и ожидаемого хода ее изменения в будущем. Поскольку каждое решение — это проекция в будущее, а будущее всегда содержит элемент неопределенности, то для руководителя важно правильно определить степень риска, с которым сопряжена реализация принятых решений.

Слайд 7Основные отличия

малое количество крупных организаций,

относительно небольшое число руководителей,

практическое

отсутствие руководителей среднего звена,

занятие руководящих постов по праву рождения

или путем захвата, силой, упор на приказ и интуицию,

малое количество людей, которым было дано право принимать важные для организации решения

Слайд 8Управление до возникновения науки об управлении

«...будь спокоен, когда слушаешь ты

слова просителя;

не отталкивай его прежде, чем он облегчит душу

от того, что хотел сказать тебе.Человек, пораженный несчастьем,

хочет излить свою душу даже больше, чем добиться благоприятного решения своего вопроса»

(книга "Поучение Птаххотепа" (Древний

Египет, 2000—1500 гг. до н. э.)

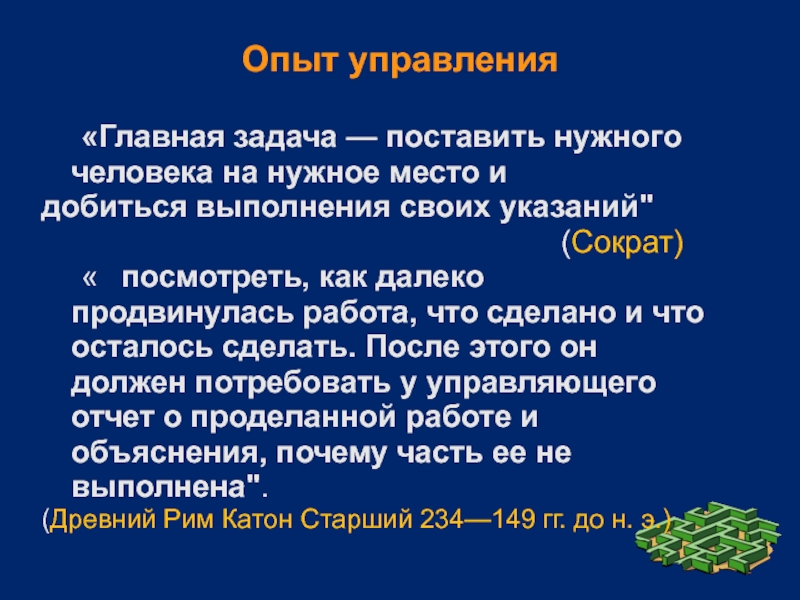

Слайд 9Опыт управления

«Главная задача — поставить нужного человека на нужное место

и

добиться выполнения своих указаний"

(Сократ)

« посмотреть, как далеко продвинулась работа, что

сделано и что осталось сделать. После этого он должен потребовать у управляющего отчет о проделанной работе и объяснения, почему часть ее не выполнена". (Древний Рим Катон Старший 234—149 гг. до н. э.)

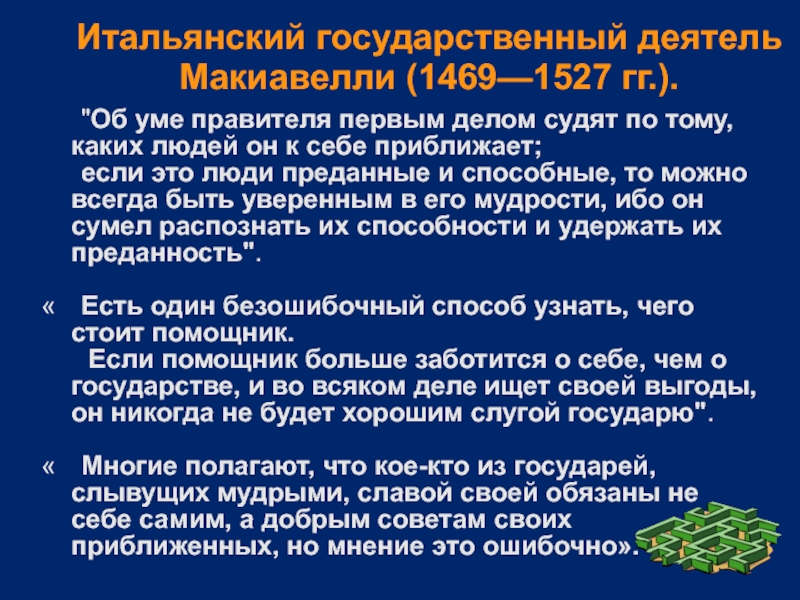

Слайд 10Итальянский государственный деятель Макиавелли (1469—1527 гг.).

"Об уме правителя первым делом

судят по тому, каких людей он к себе приближает;

если это

люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он сумел распознать их способности и удержать их преданность".« Есть один безошибочный способ узнать, чего стоит помощник.

Если помощник больше заботится о себе, чем о государстве, и во всяком деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой государю".

« Многие полагают, что кое-кто из государей, слывущих мудрыми, славой своей обязаны не себе самим, а добрым советам своих приближенных, но мнение это ошибочно».

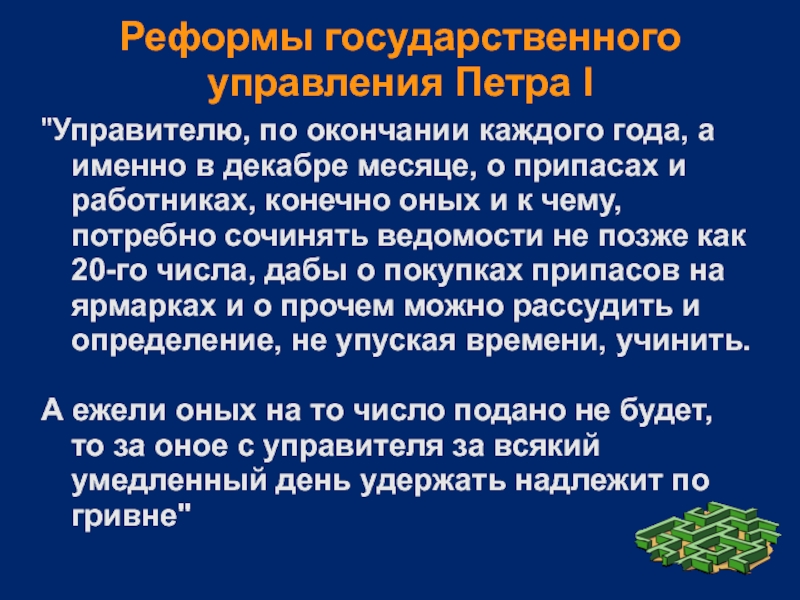

Слайд 11Реформы государственного

управления Петра I

"Управителю, по окончании каждого года, а именно

в декабре месяце, о припасах и работниках, конечно оных и

к чему, потребно сочинять ведомости не позже как 20-го числа, дабы о покупках припасов на ярмарках и о прочем можно рассудить и определение, не упуская времени, учинить.А ежели оных на то число подано не будет, то за оное с управителя за всякий умедленный день удержать надлежит по гривне"

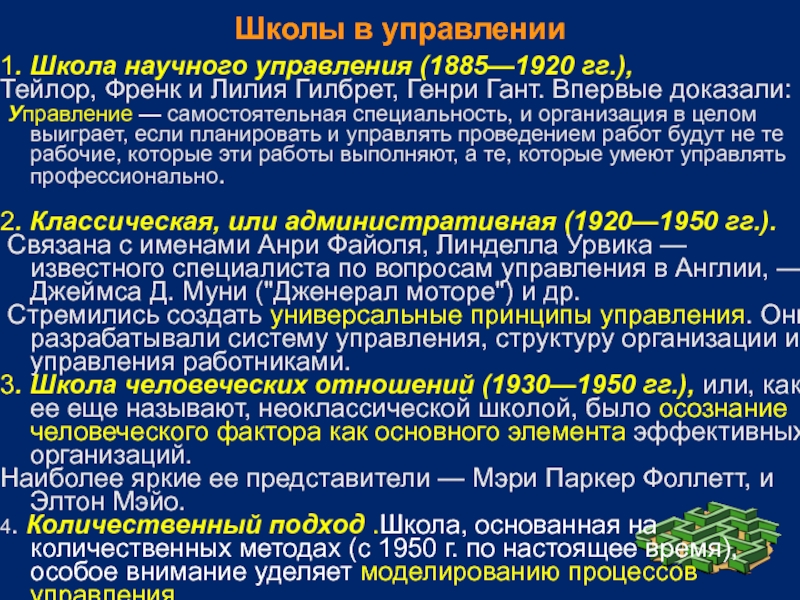

Слайд 13Школы в управлении

1. Школа научного управления (1885—1920 гг.),

Тейлор, Френк и

Лилия Гилбрет, Генри Гант. Впервые доказали:

Управление — самостоятельная специальность,

и организация в целом выиграет, если планировать и управлять проведением работ будут не те рабочие, которые эти работы выполняют, а те, которые умеют управлять профессионально.2. Классическая, или административная (1920—1950 гг.).

Связана с именами Анри Файоля, Линделла Урвика — известного специалиста по вопросам управления в Англии, — Джеймса Д. Муни ("Дженерал моторе") и др.

Стремились создать универсальные принципы управления. Они разрабатывали систему управления, структуру организации и управления работниками.

3. Школа человеческих отношений (1930—1950 гг.), или, как ее еще называют, неоклассической школой, было осознание человеческого фактора как основного элемента эффективных организаций.

Наиболее яркие ее представители — Мэри Паркер Фоллетт, и Элтон Мэйо.

4. Количественный подход .Школа, основанная на количественных методах (с 1950 г. по настоящее время), особое внимание уделяет моделированию процессов управления.

Слайд 14Количественный подход

Модели, адекватно описывающие управленческую ситуацию, позволяют определить основные тенденции

ее развития, провести анализ чувствительности к изменениям и анализ устойчивости,

выявить ожидаемые опасности, возможные перспективы, отыскать оптимальное сочетание ожидаемого эффекта и затрачиваемых ресурсов.Количественный подход в области управления положил начало новым направлениям науки, связанным с выработкой и принятием управленческих решений, таким, как

исследование операций,

системный анализ,

линейное и целочисленное программирование,

динамическое программирование,

теория игр и др.

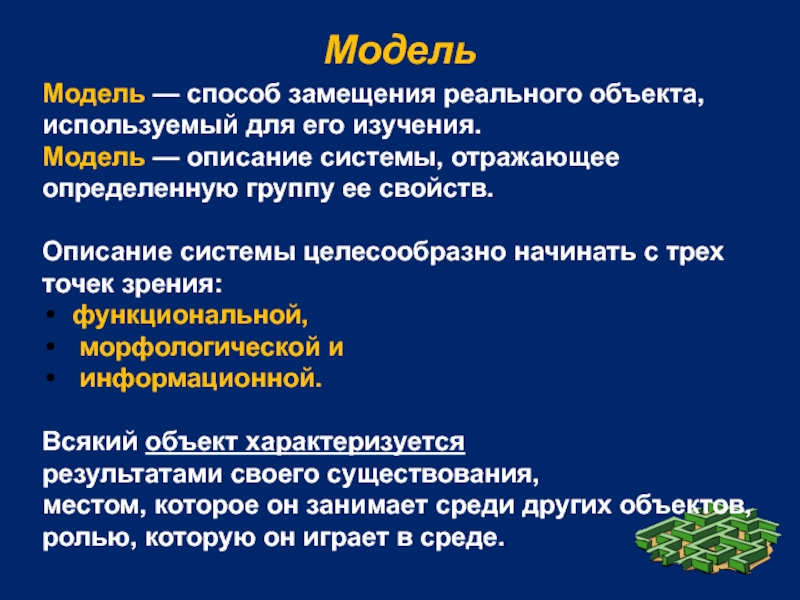

Слайд 16Модель

Модель — способ замещения реального объекта, используемый для его изучения.

Модель

— описание системы, отражающее определенную группу ее свойств.

Описание системы целесообразно

начинать с трех точек зрения: функциональной,

морфологической и

информационной.

Всякий объект характеризуется

результатами своего существования,

местом, которое он занимает среди других объектов,

ролью, которую он играет в среде.

Слайд 17Функциональное описание

Функциональное описание необходимо для того, чтобы осознать важность системы,

определить ее место, оценить отношения с другими системами.

Система может быть

однофункциональной и многофункциональной.Функционирование системы может описываться:

числовым функционалом, зависящем от функций, описывающих внутренние процессы системы, либо

качественным функционалом (упорядочение в терминах «лучше», «хуже», «больше», «меньше» и т.д.)

Слайд 18Функциональное описание системы

Sf = { T, x, C, Q, y,

φ, η},

где T — множество моментов времени,

х — множество

мгновенных значений входных воздействий,С = {c: T → x} — множество допустимых входных воздействий;

Q — множество состояний;

y — множество значений выходных величин;

Y = {u: T → y} — множество выходных величин;

φ = {T×T×T×c → Q} — переходная функция состояния;

η:T×Q → y — выходное отображение;

с — отрезок входного воздействия;

u — отрезок выходной величины.

Слайд 19 Функциональное описание должно отражать такие характеристики сложных и слабо

познанных систем как параметры, процессы, иерархию.

Примем, что система S выполняет

N функцийψ1, ψ2, ..., ψs, ..., ψN, зависящих от n процессов

F1, F2, ..., Fi, ..., Fn.

Эффективность выполнения s-й функции

Эs = Эs(ψs) = Э(F1, F2, ..., Fi, ..., Fn) = Эs({Fi}), i = 1...n, s = 1...N.

Общая эффективность системы есть вектор-функционал Э = {Эs}.

Эффективность системы

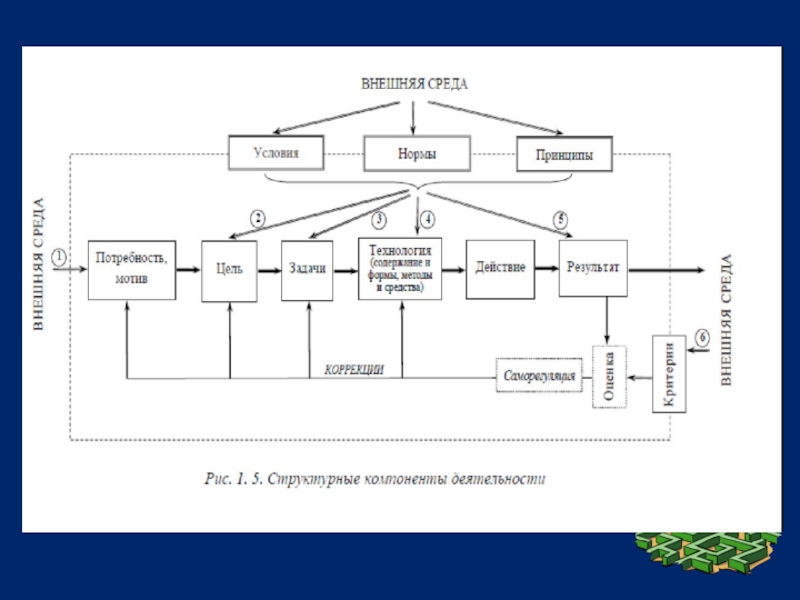

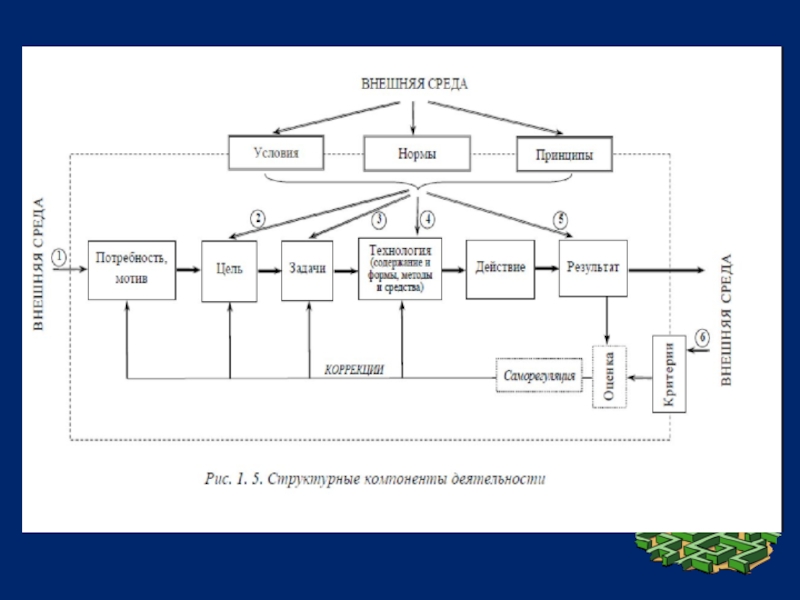

Слайд 20 Структурные компоненты управленческой деятельности

Рассмотрим основные структурные (процессуальные) компоненты любой

деятельности

Деятельность – целенаправленная активность человека (некоторого субъекта )

Слайд 22Потребности, мотивация

Потребности определяются как нужда или недостаток в чем-либо, необходимом

для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в

целом.Мотивация есть процесс побуждения человека, социальной группы к совершению определенной деятельности

Слайд 23Задачи

Далее с учетом выбранной технологии (технология – это система условий,

форм, методов и средств решения поставленной задачи), включающей содержание и

формы, методы и средства, выбирается некоторое действие, которое с учетом воздействия окружающей среды приводит к определенному результату деятельности.Результат деятельности оценивается субъектом по собственным (внутренним) критериям, а элементами окружающей среды – по своим (внешним по отношению к субъекту) критериям.

Слайд 24 Особое место в структуре деятельности занимают те компоненты, которые в

случае индивидуального субъекта называются саморегуляцией, а в случае коллективного субъекта,

коллективной деятельности – управлениемСреда (внешняя среда) определяется как совокупность всех объектов/субъектов, не входящих в систему,

Слайд 25факторы, задаваемые внешней

средой:

– критерии оценки соответствия результата цели;

– нормы,

принятые в обществе и в организации (правовые, этические, гигиенические и

т.п.) и– принципы деятельности;

– условия деятельности

мотивационные,

кадровые,

материально-технические,

научно-методические,

финансовые,

организационные,

нормативно-правовые,

-информационные.

Слайд 27Управление

Моделирование на уровне управляемой системы требует создания модели управления.

Сложная иерархическая структура систем, разнообразие видов, методов, стилей, форм управления

привели к такому же разнообразию соответствующих моделей.Именно модели управления чаще всего составляют основное содержание моделей организаций.

Слайд 28Определения

Управление – «элемент, функция организованных систем различной природы: биологических, социальных,

технических, обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию

программы, цели деятельности.Управление – «направление движением кого/чего-нибудь, руководство действиями кого-нибудь».

Управление – «воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения»

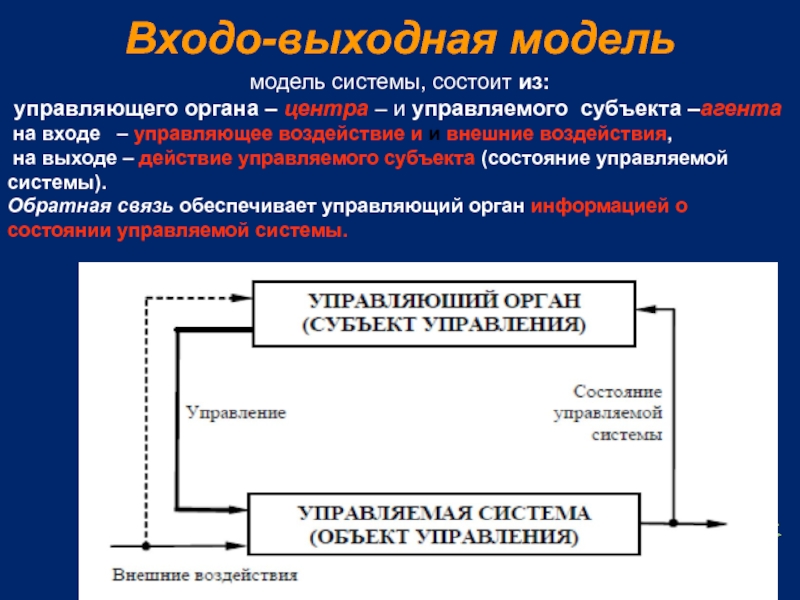

Слайд 29Входо-выходная модель

модель системы, состоит из:

управляющего органа – центра

– и управляемого субъекта –агента

на входе –

управляющее воздействие и и внешние воздействия,на выходе – действие управляемого субъекта (состояние управляемой системы).

Обратная связь обеспечивает управляющий орган информацией о состоянии управляемой системы.

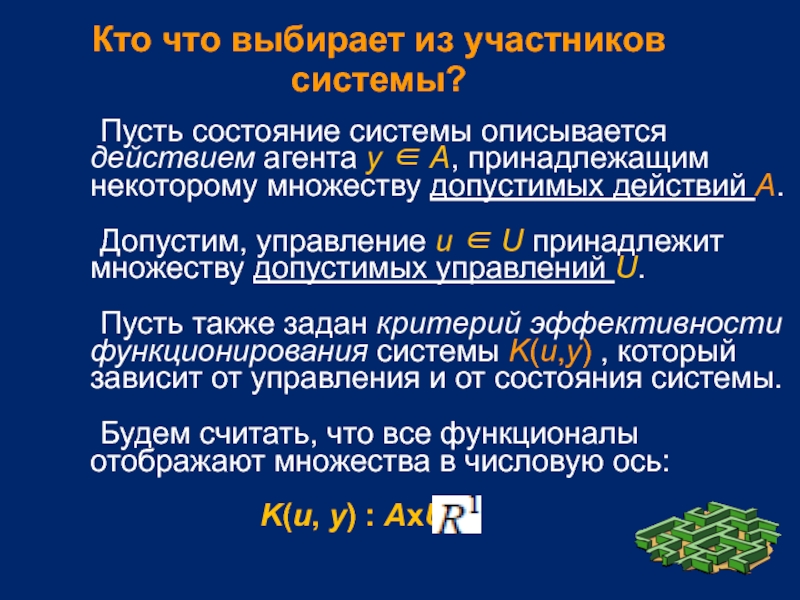

Слайд 30Кто что выбирает из участников системы?

Пусть состояние системы описывается

действием агента y A, принадлежащим некоторому множеству допустимых действий

A.Допустим, управление u U принадлежит множеству допустимых управлений U.

Пусть также задан критерий эффективности функционирования системы K(u,y) , который зависит от управления и от состояния системы.

Будем считать, что все функционалы отображают множества в числовую ось:

K(u, y) : AхU

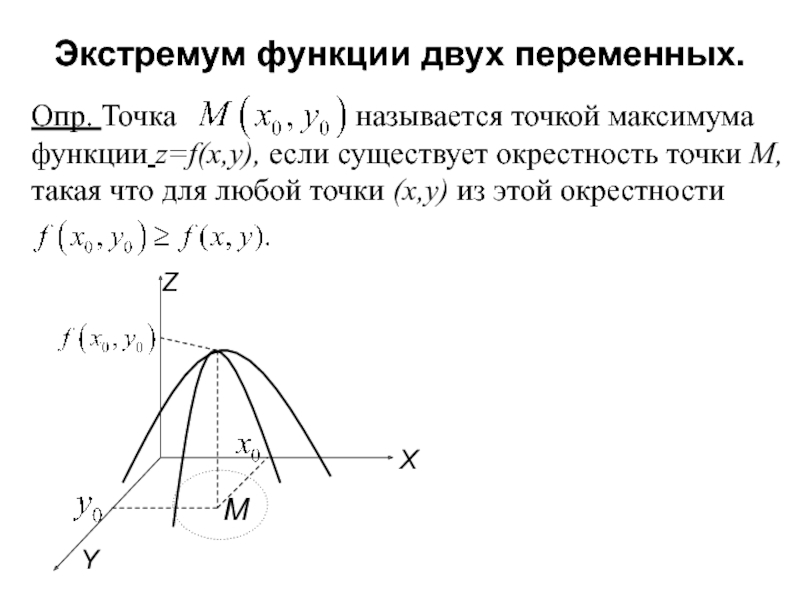

Слайд 31Эффективность управления

Функция от управления:

Y=G(u) ,

где G(.) –

модель управляемого субъекта, которая описывает его реакцию на управляющее воздействие.

Если функцию подставить в критерий эффективности функционирования, то получим функционал

Ф(u) =K(u,G(u)) , который будет зависеть только от управления.

Этот функционал называется эффективностью управления.

Слайд 32Задача управления

Дальше задача заключается в поиске оптимального управления, то есть

допустимого управления uU, обладающего максимальной эффективностью:

Ф( u) maxu U

Это – задача синтеза оптимального управления, или просто «задача управления».

Слайд 33Классификация управлений

можно выделить следующие виды (методы) управления:

– институциональное (административное,

командное, ограничивающее, принуждающее);

– мотивационное управление (побуждающее управляемых субъектов к

совершению требуемых действий);– информационное управление (убеждающее, основывающееся на сообщении информации и формировании убеждений, представлений и мотивов);

возможность влиять на состав и структуру управляемой системы порождает еще два вида управления:

– управление составом и

– управление структурой.

Слайд 34Типы управления

С точки зрения регулярности управляемых процессов можно выделить следующие

типы управления:

– проектное управление (управление в динамике – изменениями в

системе, инновационной деятельностью и т.д.) и– процессное управление (управление функционированием – «в статике» – регулярной, повторяющейся деятельностью при неизменных внешних условиях).

Для управления в динамике, в свою очередь, можно выделить :

рефлекторное* (ситуационное) управление и

опережающее управление

Слайд 35Компоненты системы

С точки зрения системного анализа любая система задается перечислением

следующих её компонент:

состава,

структуры и

функций.

Значит, и любая

организационная система (ОС) определяется заданием– состава ОС (участников, входящих в ОС, то есть ее элементов);

– структуры ОС (совокупности информационных, управляющих, технологических и других связей между участниками ОС);

– множеств допустимых действий (ограничений и норм деятельности) участников ОС, отражающих, в том числе, институциональные, технологические и другие ограничения и нормы их совместной деятельности;

– предпочтений участников ОС;

– информированности – той информации о существенных параметрах, которой обладают участники ОС на момент принятия решений о выбираемых стратегиях

Слайд 36Управление ОС

Состав определяет, «кто» входит в систему,

структура – «кто

с кем взаимодействует, кто кому подчиняется и т.д.»,

допустимые множества

– «кто что может»,целевые функции – «кто что хочет»,

информированность – «кто что знает».

Управление ОС, понимаемое как воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения, может затрагивать каждый из перечисленных ее параметров.

Слайд 38Домашнее задание

1. Каждому магистру подготовить по 2 вопроса по

Лекции №2 для обсуждения ( вопросы собрать в единый файл

и переслать В.М.)2. Подготовиться к обсуждению темы:

« Школы управления»,

реферат - доклад на 2-3 страницы по одному из представителей какой- то школы ( имя исследователя , годы работы, научный вклад, основные работы ).