Слайд 1

Этапы развития петербургского классицизма

Слайд 2Характерные черты архитектуры классицизма:

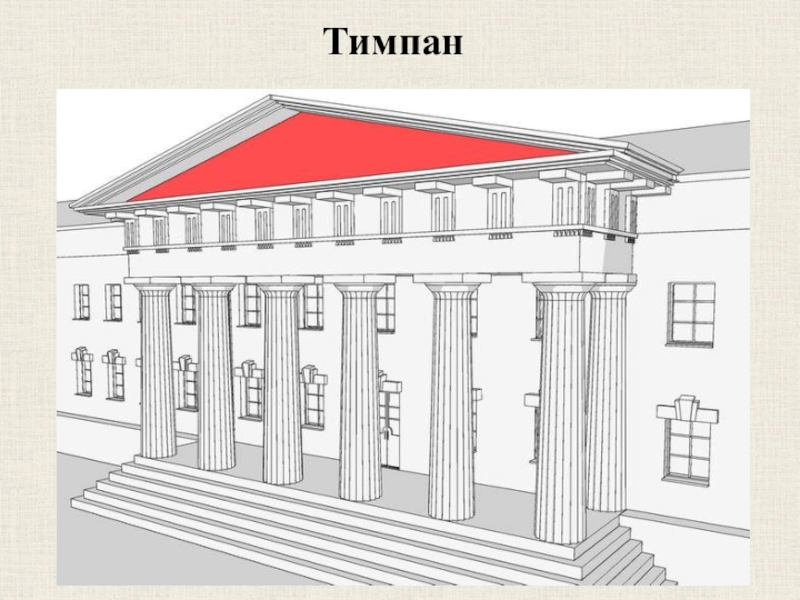

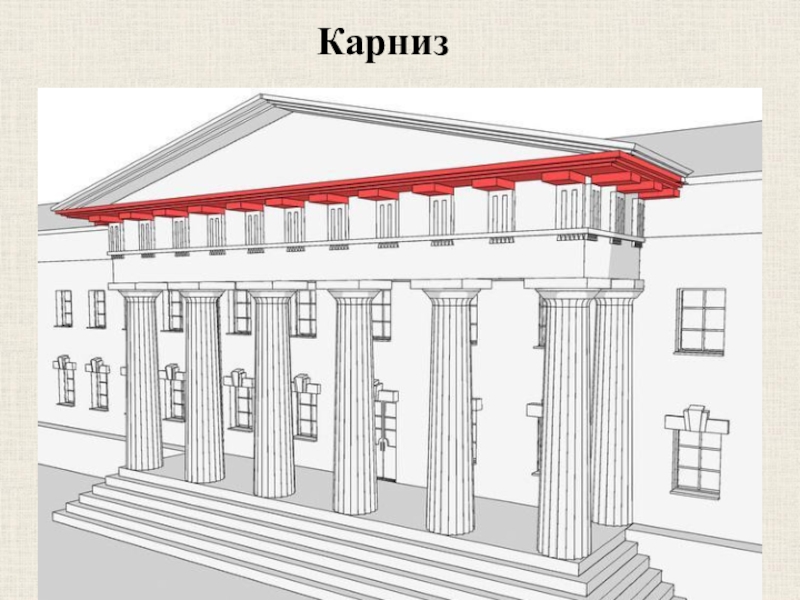

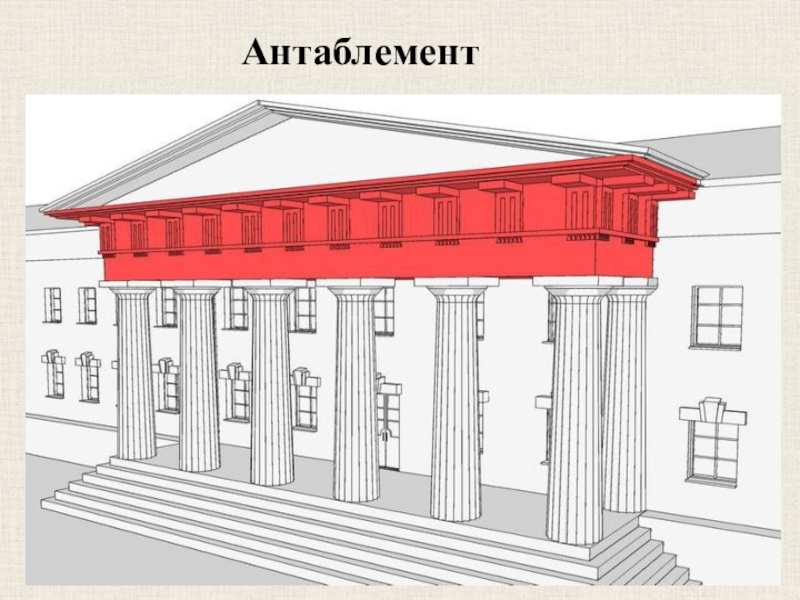

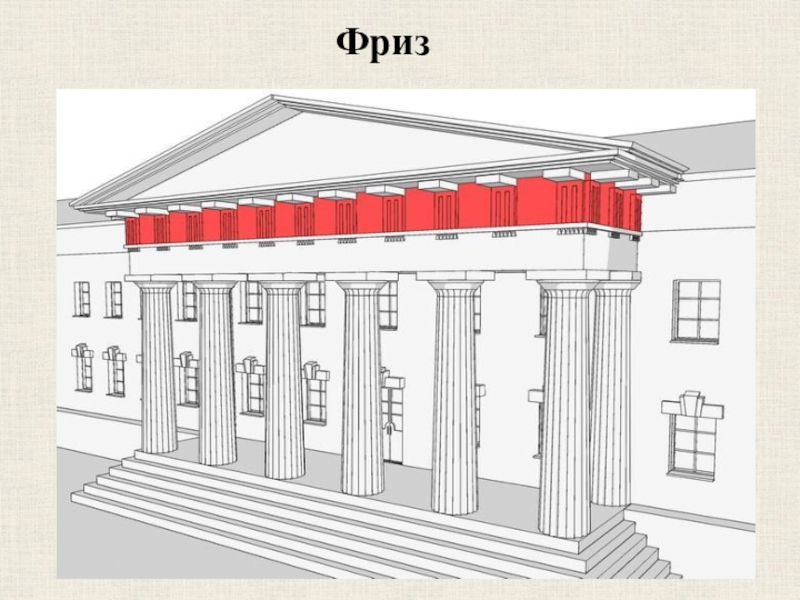

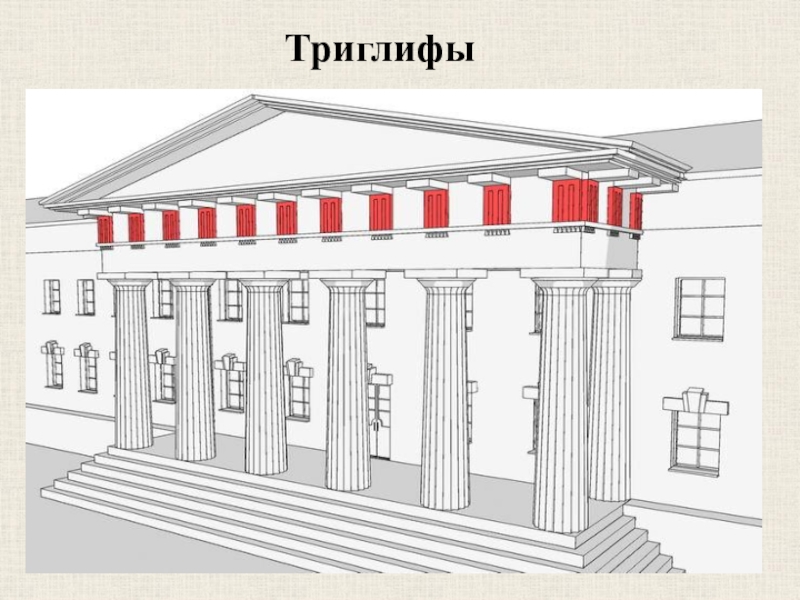

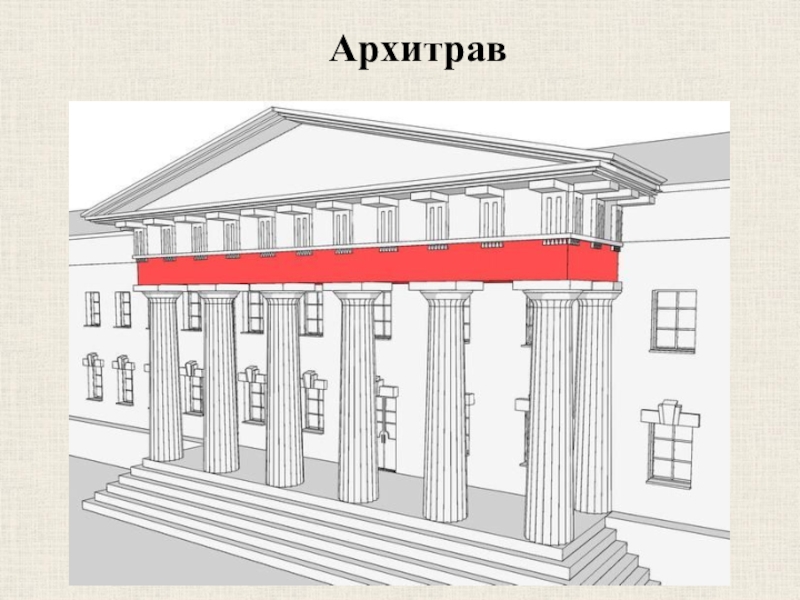

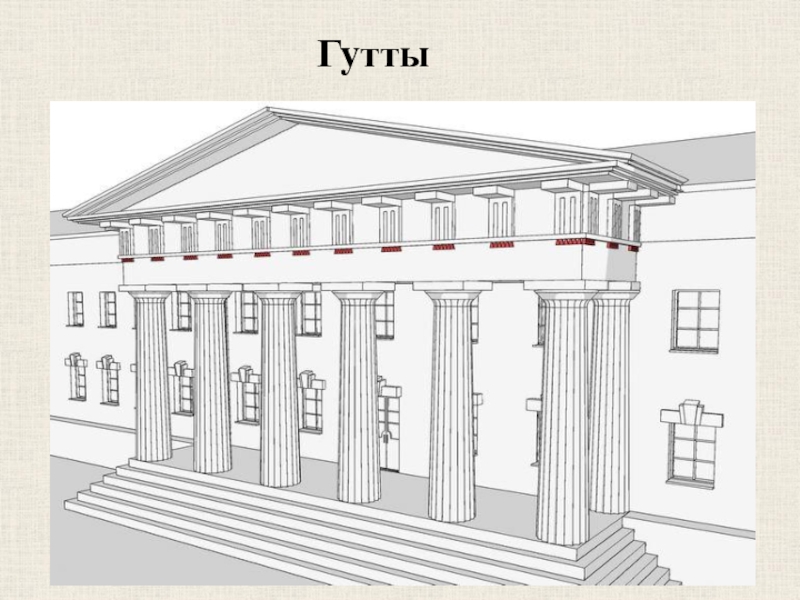

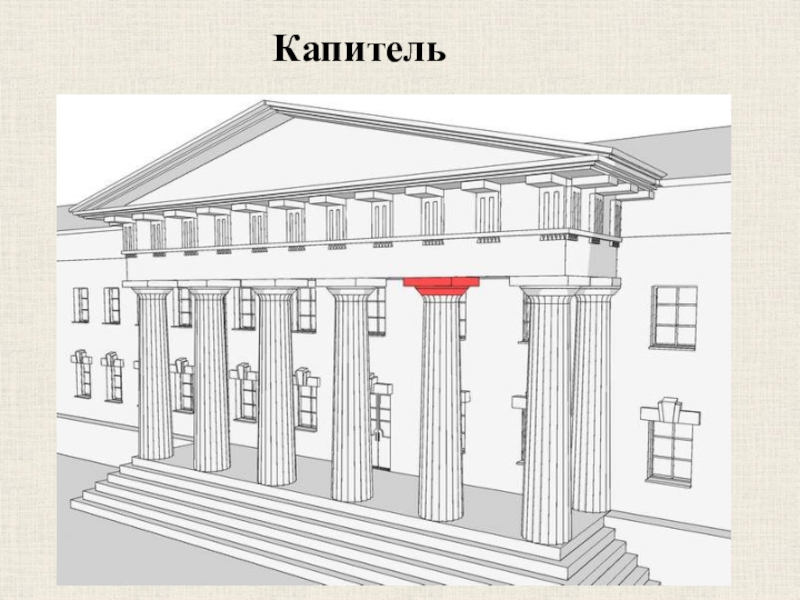

1. Ориентация на лучшие достижения античной культуры

– греческую ордерную систему, строгую симметрию, чёткую соразмерность частей и

их подчиненность общему замыслу.

2. Господство простых и ясных форм

3. Спокойная гармония пропорций

4.Линии: строгие повторяющиеся вертикальные и горизонтальные линии; барельеф в круглом медальоне; плавный обобщенный рисунок; симметрия

5. Форма: четкость и геометричность форм; статуи на крыше, ротонда

6. Простота и благородство отделки

7. Практичность и целесообразность

8. Использование насыщенных цветов: зеленого, розового, пурпурного, небесно - голубого. Широко используется и белый цвет

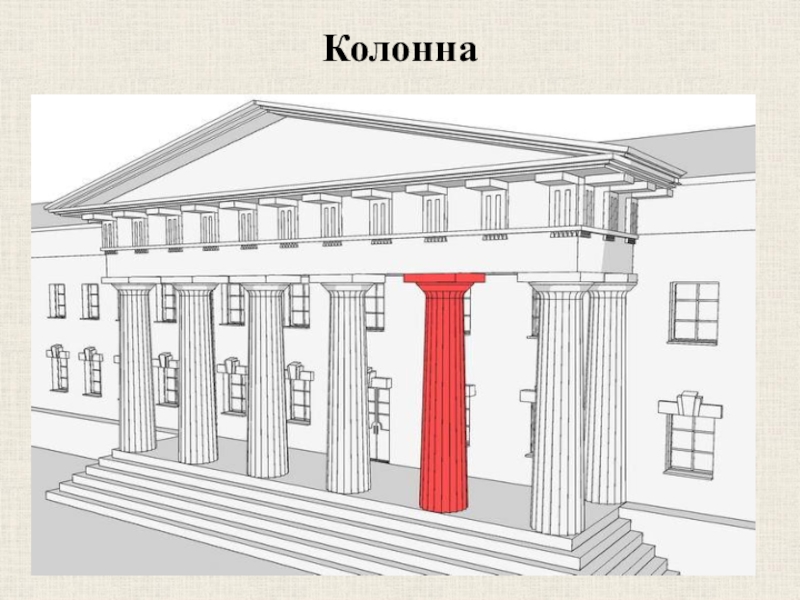

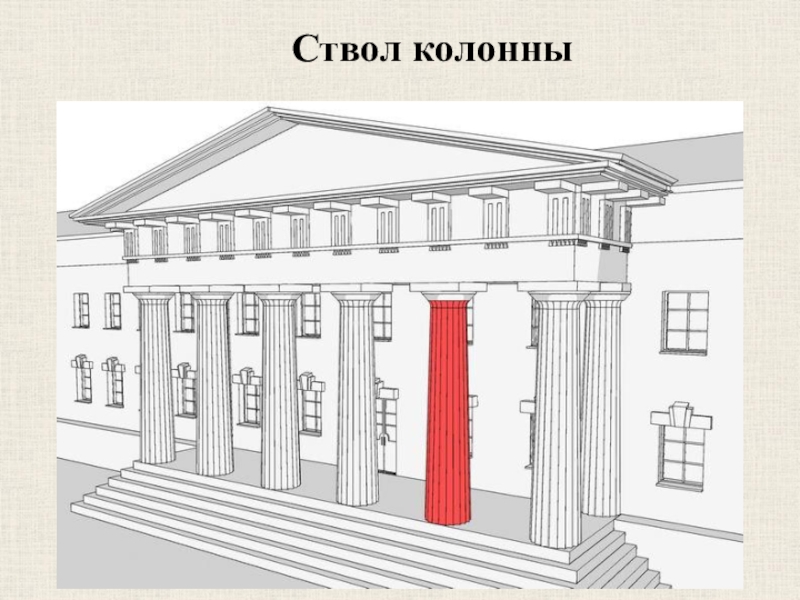

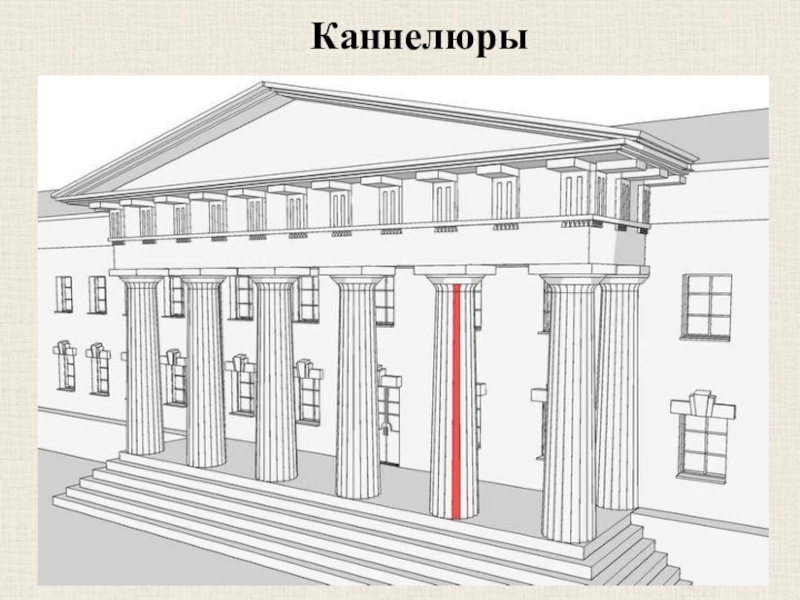

Слайд 39. Элементы интерьера: сдержанный декор; круглые и ребристые колонны, пилястры,

статуи, античный орнамент, кессонный свод.

10. Конструкции: массивные, устойчивые, монументальные, прямоугольные,

арочные.

11. Окна: прямоугольные, удлиненные вверх, со скромным оформлением.

12. Двери: прямоугольные, филенчатые; с массивным двускатным порталом на круглых и ребристых колоннах; со львами, сфинксами и статуями.

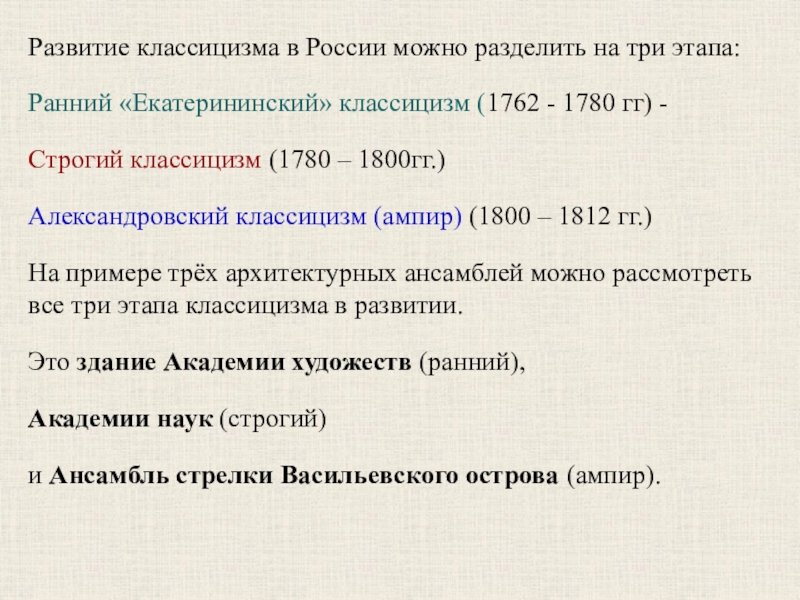

Слайд 20Развитие классицизма в России можно разделить на три этапа:

Ранний «Екатерининский»

классицизм (1762 - 1780 гг) -

Строгий классицизм (1780 –

1800гг.)

Александровский классицизм (ампир) (1800 – 1812 гг.)

На примере трёх архитектурных ансамблей можно рассмотреть все три этапа классицизма в развитии.

Это здание Академии художеств (ранний),

Академии наук (строгий)

и Ансамбль стрелки Васильевского острова (ампир).

Слайд 21

Этапы развития петербургского классицизма

Ранний классицизм (1760-1770), в котором ещё

сохранялись некоторые отзвуки барокко. Крупнейшими мастерами, работавшими в это время

в Петербурге, были А. Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот, А. Ринальди, Ю. М. Фельтен.

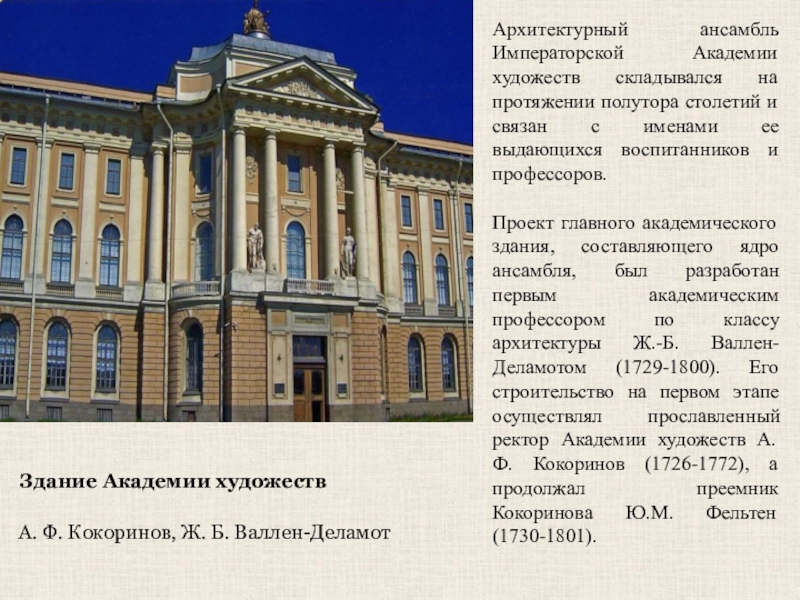

Слайд 22Здание Академии художеств

А. Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот

Архитектурный ансамбль Императорской

Академии художеств складывался на протяжении полутора столетий и связан с

именами ее выдающихся воспитанников и профессоров.

Проект главного академического здания, составляющего ядро ансамбля, был разработан первым академическим профессором по классу архитектуры Ж.-Б. Валлен-Деламотом (1729-1800). Его строительство на первом этапе осуществлял прославленный ректор Академии художеств А. Ф. Кокоринов (1726-1772), а продолжал преемник Кокоринова Ю.М. Фельтен (1730-1801).

Слайд 23В 1764 – 1788 по проекту архитектора Ж. Б. Валлен-Деламота

на месте построек 1-й четверти XVІІІ в. для Академии Художеств

построено грандиозное здание на набережной Большой Невы (Университетская наб., 17) — первый памятник архитектуры классицизма в Санкт-Петербурге.

В 1766-88 г. под руководством А. Ф. Кокоринова архитекторы Ю. М. Фельтен и Е. Т. Соколов построили садовый корпус и круглый внутренний корпус, увенчанный статуей Минервы (богини мудрости в римском пантеоне). У Минервы – лицо Екатерины ІІ.

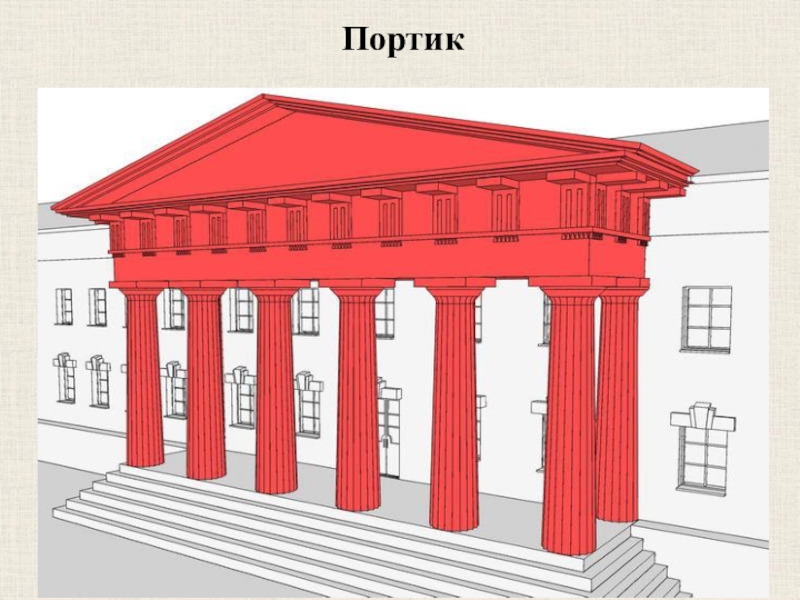

На фасаде, обращённом к Неве, есть портик со скульптурами Геракла и Флоры. Здание сохраняет некоторые детали, характерные для барокко – например, полукруглые окна, пилястры. При строительстве Академии художеств впервые применялись железные несущие элементы.

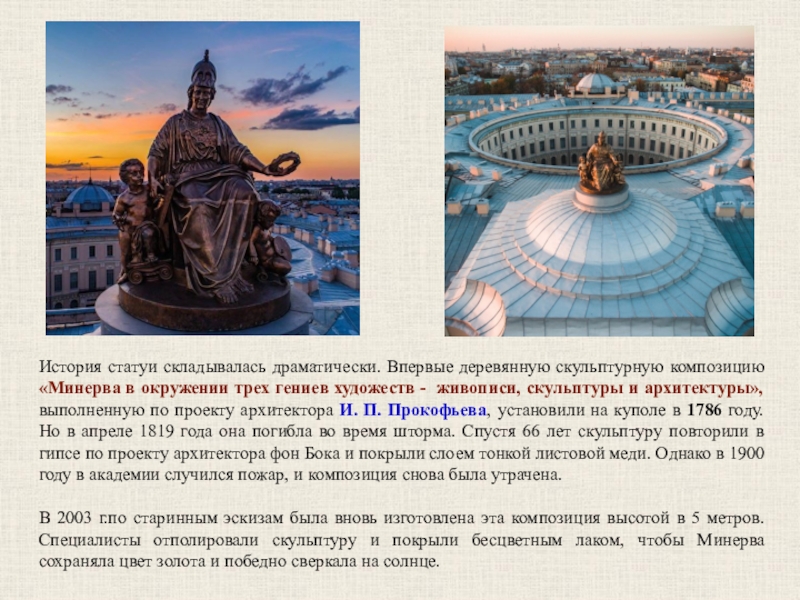

Слайд 24История статуи складывалась драматически. Впервые деревянную скульптурную композицию «Минерва в

окружении трех гениев художеств - живописи, скульптуры и архитектуры», выполненную

по проекту архитектора И. П. Прокофьева, установили на куполе в 1786 году. Но в апреле 1819 года она погибла во время шторма. Спустя 66 лет скульптуру повторили в гипсе по проекту архитектора фон Бока и покрыли слоем тонкой листовой меди. Однако в 1900 году в академии случился пожар, и композиция снова была утрачена.

В 2003 г.по старинным эскизам была вновь изготовлена эта композиция высотой в 5 метров. Специалисты отполировали скульптуру и покрыли бесцветным лаком, чтобы Минерва сохраняла цвет золота и победно сверкала на солнце.

Слайд 26Граф Иван Шувалов стал первым Президентом Академии. Он на свои

деньги приглашал лучших преподавателей из Европы, а свою собственную коллекцию

книг и картин передал Академии и тем самым положил начало создания первого в России художественного музея.

Слайд 27В 1830 году двадцатилетний русский офицер Андрей Николаевич Муравьев увидел

во время путешествия в Александрии сфинксов, поразивших его воображение.. Сфинксы

поразили его. Восхищенный Муравьев тут же написал письмо русскому послу в Константинополе, уговаривая его приобрести памятники для России. Об этом было доложено Николаю I. Император согласился.

Слайд 28

Но тут же у Муравьева оказался и конкурент: знаменитый французский

египтолог Шампольон. Он тоже писал в Париж, прося приобрести сфинксов

для Франции. Ему даже удалось выторговать их за 100000 франков. Борьба за сфинксов между двумя державами закончилась тем, что они все же были куплены Россией за 62000 рублей.

Для перевозки каменных истуканов в Петербург царское правительство зафрахтовало итальянский парусный корабль "Буэна Сперанца", что в переводе означало "Добрая надежда". Оба сфинкса весили 46 тонн. Для их погрузки на корабль пришлось соорудить специальную пристань с подъемным краном. На корабле выпилили часть палубы и межлалубные перекрытия. С величайшей осторожностью сфинксы отправились с берегов Нила к берегам Невы.

Плавание продолжалось целый год. Лишь в 1832 году прибыли они в Петербург и поселились во дворе Академии художеств.

Два года архитектор К. А. Тон сооружал для них пристань напротив Академии. Наконец, в апреле 1834 года сфинксов установили на высокие гранитные пьедесталы. На каждом из пьедесталов была высечена надпись: "Сфинкс из древних Фив в Египте перевезен в град святого Петра в 1832 году".

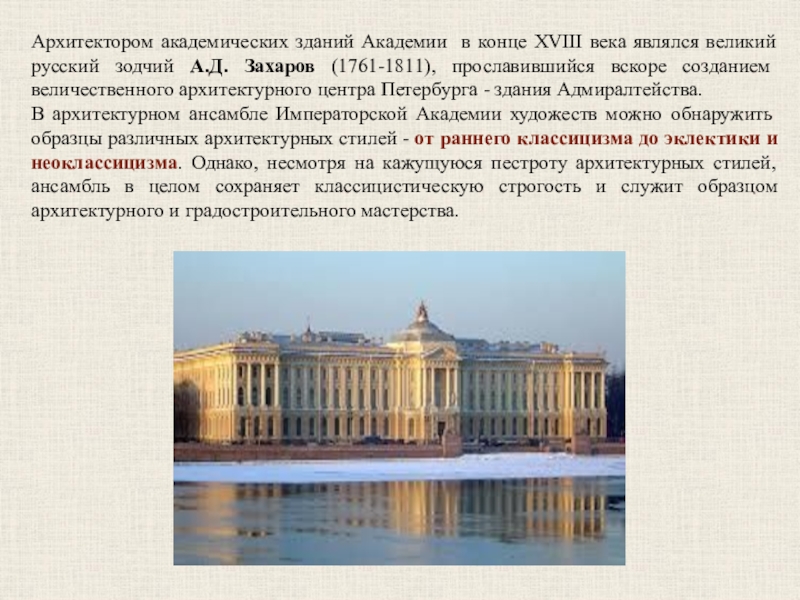

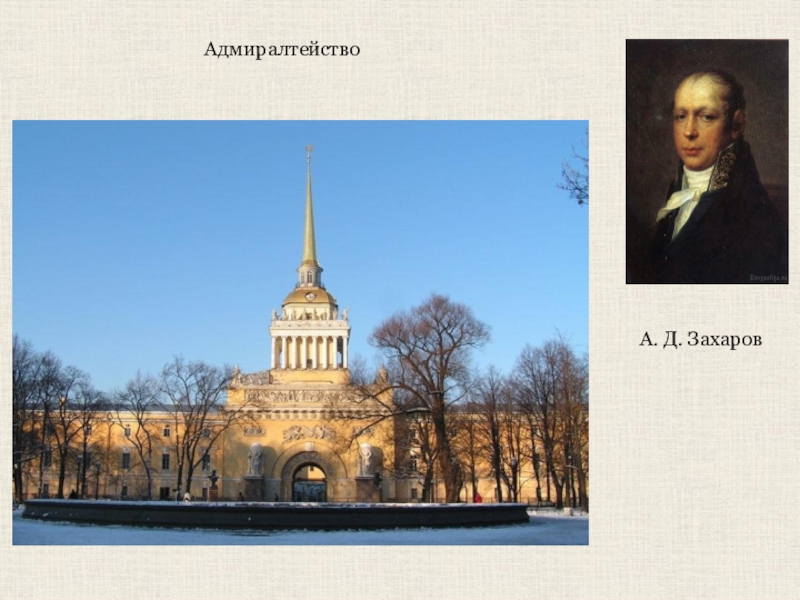

Слайд 29Архитектором академических зданий Академии в конце XVIII века являлся великий

русский зодчий А.Д. Захаров (1761-1811), прославившийся вскоре созданием величественного архитектурного

центра Петербурга - здания Адмиралтейства.

В архитектурном ансамбле Императорской Академии художеств можно обнаружить образцы различных архитектурных стилей - от раннего классицизма до эклектики и неоклассицизма. Однако, несмотря на кажущуюся пестроту архитектурных стилей, ансамбль в целом сохраняет классицистическую строгость и служит образцом архитектурного и градостроительного мастерства.

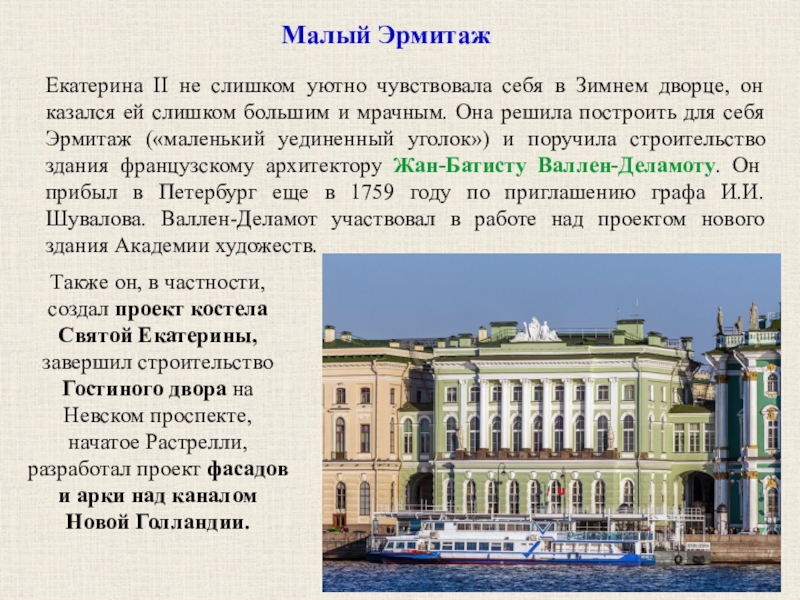

Слайд 30Екатерина II не слишком уютно чувствовала себя в Зимнем дворце,

он казался ей слишком большим и мрачным. Она решила построить

для себя Эрмитаж («маленький уединенный уголок») и поручила строительство здания французскому архитектору Жан-Батисту Валлен-Деламоту. Он прибыл в Петербург еще в 1759 году по приглашению графа И.И. Шувалова. Валлен-Деламот участвовал в работе над проектом нового здания Академии художеств.

Также он, в частности, создал проект костела Святой Екатерины, завершил строительство Гостиного двора на Невском проспекте, начатое Растрелли, разработал проект фасадов и арки над каналом Новой Голландии.

Малый Эрмитаж

Слайд 31Малый Эрмитаж

Арх. Валлен-Деламот и Ю.Фельтен

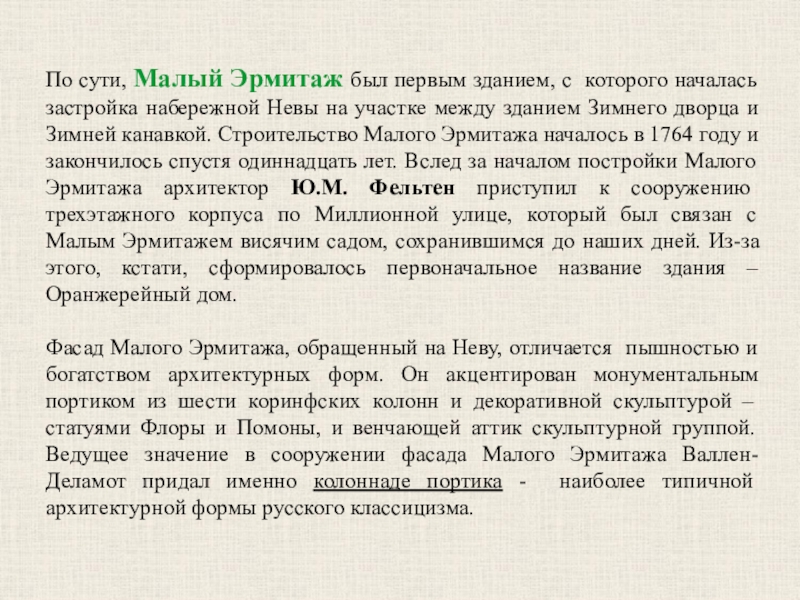

Слайд 32По сути, Малый Эрмитаж был первым зданием, с которого началась

застройка набережной Невы на участке между зданием Зимнего дворца и

Зимней канавкой. Строительство Малого Эрмитажа началось в 1764 году и закончилось спустя одиннадцать лет. Вслед за началом постройки Малого Эрмитажа архитектор Ю.М. Фельтен приступил к сооружению трехэтажного корпуса по Миллионной улице, который был связан с Малым Эрмитажем висячим садом, сохранившимся до наших дней. Из-за этого, кстати, сформировалось первоначальное название здания – Оранжерейный дом.

Фасад Малого Эрмитажа, обращенный на Неву, отличается пышностью и богатством архитектурных форм. Он акцентирован монументальным портиком из шести коринфских колонн и декоративной скульптурой – статуями Флоры и Помоны, и венчающей аттик скульптурной группой. Ведущее значение в сооружении фасада Малого Эрмитажа Валлен-Деламот придал именно колоннаде портика - наиболее типичной архитектурной формы русского классицизма.

Слайд 33Малый Эрмитаж

Арх. Валлен-Деламот

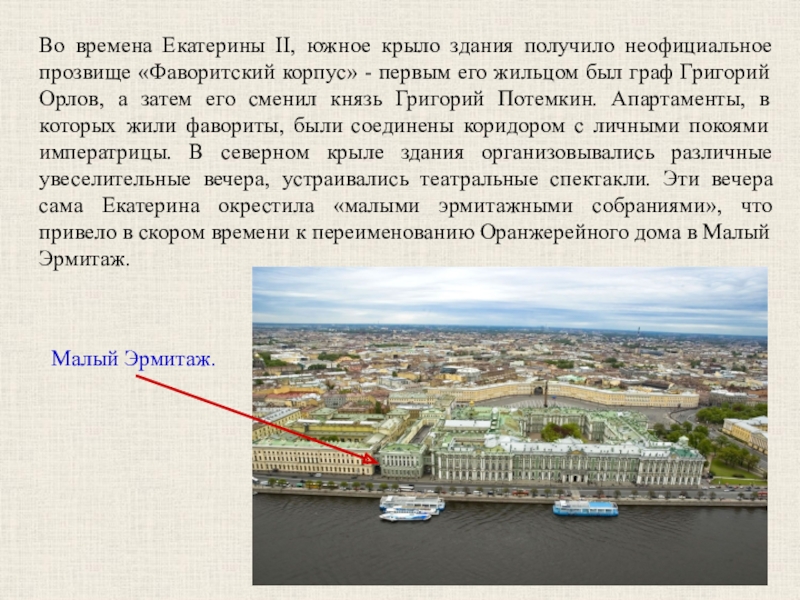

Слайд 34Во времена Екатерины II, южное крыло здания получило неофициальное прозвище

«Фаворитский корпус» - первым его жильцом был граф Григорий Орлов,

а затем его сменил князь Григорий Потемкин. Апартаменты, в которых жили фавориты, были соединены коридором с личными покоями императрицы. В северном крыле здания организовывались различные увеселительные вечера, устраивались театральные спектакли. Эти вечера сама Екатерина окрестила «малыми эрмитажными собраниями», что привело в скором времени к переименованию Оранжерейного дома в Малый Эрмитаж.

Малый Эрмитаж.

Слайд 35Сегодня в помещениях Малого Эрмитажа размещаются коллекции Государственного Эрмитажа. Одним

из самых интересных экспонатов музея, выставленных в этом здании, являются

механические часы «Павлин», установленные в Павильонном зале.

Эти часы, сделанные английским часовщиком Д.Коксом, князь Г. Потемкин преподнес в подарок Екатерине II. Они представляют собой металлическую скульптурную группу, состоящую из петуха, павлина, белки и совы, сидящих на ветках дерева. Циферблат часов вставлен в ствол дерева, которое окружено металлическими растениями и шляпками грибов. Скульптурные изображения животных символизируют различные стороны человеческой жизни, при этом все они находятся на одном дереве. К примеру, петух – символ утра и всего светлого и счастливого, а сова символизирует ночь, и все страшное и темное. Раз в неделю сотрудники музея заводят часы, и посетителям Малого Эрмитажа представляется уникальная возможность посмотреть на это произведение искусства в действии. Можно услышать, как петух кукарекает, увидеть, как вертит головой сова и распускает хвост павлин.

Слайд 37А. Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот

Здание Академии художеств

Дворец Разумовского

Ж. Б.

Валлен-Деламот

Малый Эрмитаж

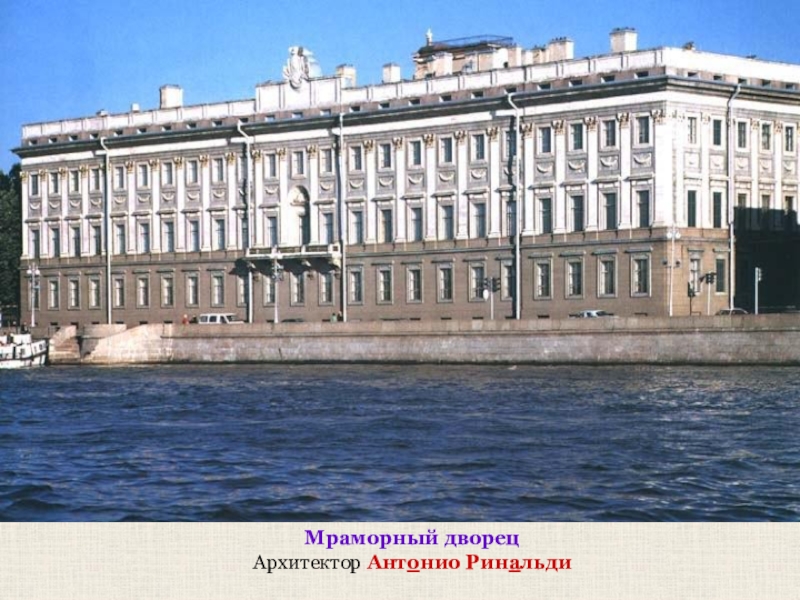

Слайд 38Мраморный дворец

Архитектор Антонио Ринальди

Слайд 39Мраморный дворец построен в 1768 – 1785 годах по проекту

итальянского архитектора Антонио Ринальди. Он завершает ряд парадных зданий, примыкающих

к Зимнему дворцу. Выдающийся зодчий А. Ринальди, автор более двадцати пяти крупных строений в Петербурге и его пригородах, считался непревзойденным мастером «мраморных фасадов». Его архитектурные приемы и решения всегда легко распознаются.

Ринальди приехал в Россию по приглашению графа К.Г. Разумовского, и в 1754 году получил должность архитектора при дворе князя Петра Федоровича и его супруги, будущей императрицы Екатерины II. Он построил Китайский дворец в Ораниенбауме, дворец графа Г.А. Орлова в Гатчине и др. Но Мраморный дворец – возможно, самое значительное из всех его сооружений.

Дворец был предназначен для Григория Орлова – фаворита Екатерины II, главного организатора ее восшествия на престол. Свое название здание получило из-за необычной для Петербурга отделки фасадов натуральным камнем. В это время в России как раз были найдены богатые месторождения мрамора. Для внутренней и внешней отделки дворца использовались тридцать два сорта северного и итальянского мрамора. Строгий внешний облик здания характерен для раннего классицизма.

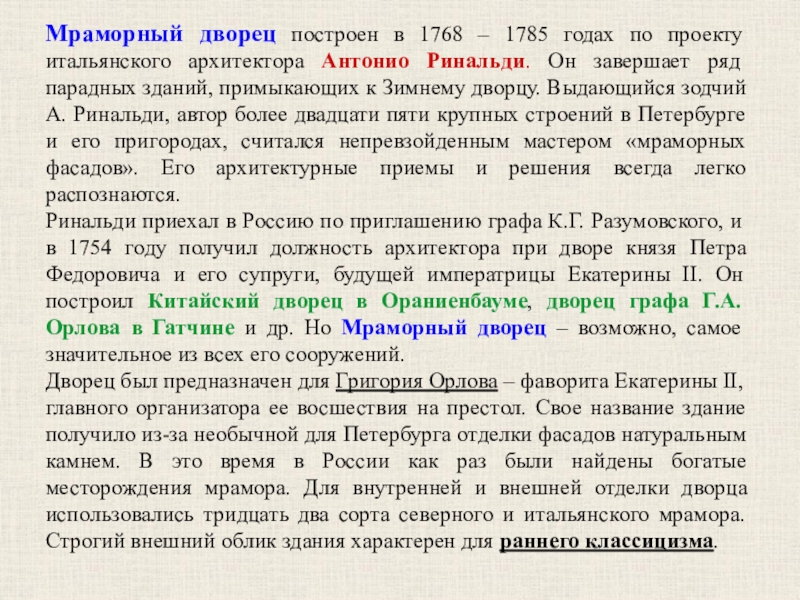

Слайд 40Главный фасад Мраморного дворца обращен к Марсову полю. Его украшают

колонны, а противоположный фасад – пилястры коринфского ордера.

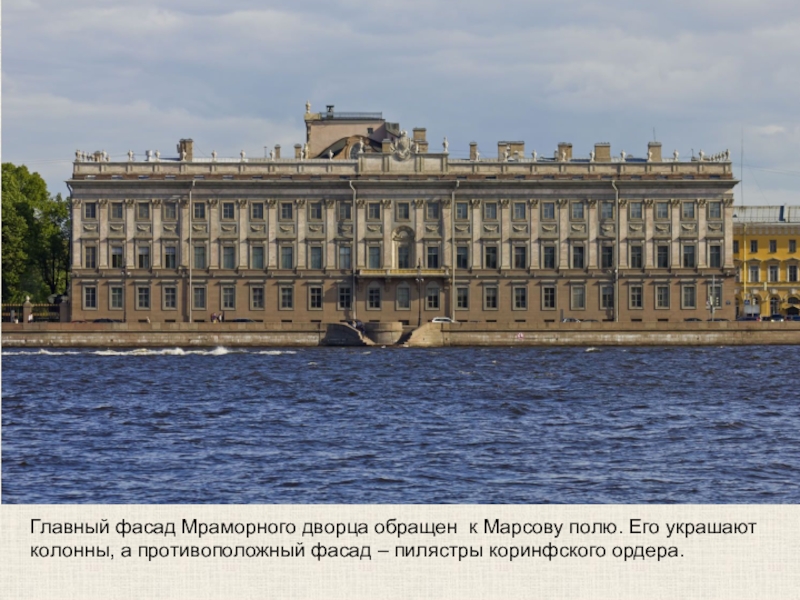

Слайд 42Китайский дворец в Ораниенбауме

Архитектор Антонио Ринальди

Слайд 43Возведенный в 1762–1768 годах по проекту итальянского архитектора А. Ринальди,

дворец был одноэтажным и только в середине XIX века приобрел

новые черты. По проекту архитекторов Л. Л. Бонштедта и А. И. Штакеншнейдера надстроили второй этаж, застеклили галерею, подведенную под появившийся тогда же балкон и соединившую с южной стороны два ризалита, с востока и запада пристроили небольшие помещения-антикамеры.

Длительное время дворец, подобно "Монплезиру", именовался "Голландским домиком". Лишь в 1774 году в камер-фурьерском журнале появилось название "Китайский дворец", возникшее потому, что ряд интерьеров дворца был декорирован в духе эстетики Китая или с использованием подлинных произведений китайского искусства.

Слайд 44Большо́й Га́тчинский дворе́ц построен в 1766—1781 годах в Гатчине по

проекту Антонио Ринальди для фаворита Екатерины II графа Григория Григорьевича

Орлова. Расположенный на холме над Серебряным озером, дворец сочетает в себе темы средневекового за́мка и загородной резиденции.

1790-е — перестройка (В. Бренна)

1840-е — перестройка (Р. И. Кузьмин)

1944 — разрушен

после 1944 — восстанавливается

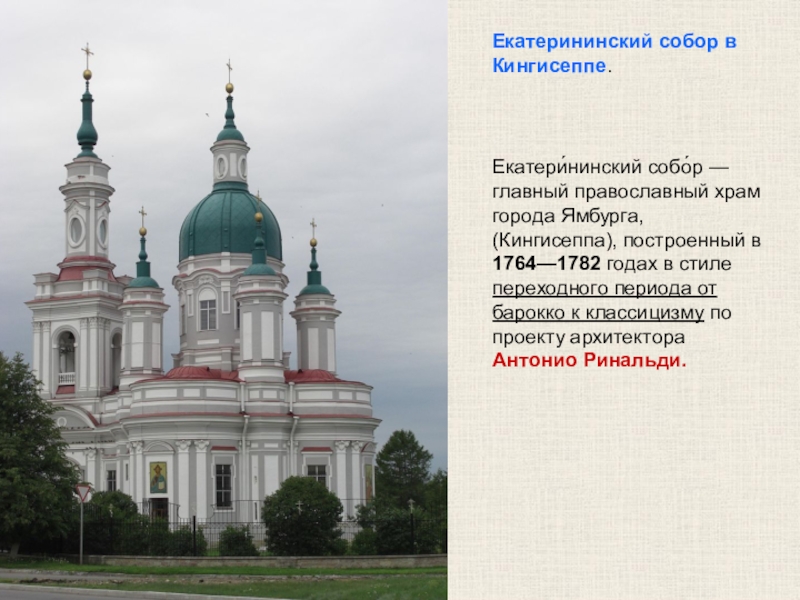

Слайд 45Екатерининский собор в Кингисеппе.

Екатери́нинский собо́р — главный православный храм города

Ямбурга, (Кингисеппа), построенный в 1764—1782 годах в стиле переходного периода

от барокко к классицизму по проекту архитектора Антонио Ринальди.

Слайд 46Мраморный дворец

А. Ринальди

Армянская церковь

Ю. М. Фельтен

Решётка Летнего сада

Ю. М.

Фельтен, П. Е. Егоров

Слайд 47Юрий Матве́евич Фе́льтен — архитектор, получил образование в Германии, состоял

при архитекторе Растрелли помощником по сооружению Зимнего дворца и стал

ведущим архитектором в Конторе от строений Её Императорского Величества домов и садов, а с 1764 года преподавал архитектуру в Академии художеств.

Чесменская церковь

Псевдого́тика, ложная готика или русская готика — предромантическое направление в русской архитектуре петровской и екатерининской эпохи, основанное на вольном сочетании элементов европейской готики, Византийской архитектуры и московского барокко с гротескными привнесениями работавших в этом стиле архитекторов, нередко насыщенными масонской символикой.

Слайд 48Чесменский дворе́ц (1774—1777 годы) — императорский путевой дворец, расположенный в

Санкт-Петербурге. Был возведён по проекту архитектора Ю. М. Фельтена по

заказу императрицы Екатерины Второй в стиле псевдоготики.

Слайд 49Малый Эрмитаж — памятник архитектуры, входящий в музейный комплекс Государственного

Эрмитажа, построен в 1764—1775 годах архитекторами Ж. Б. Валлен-Деламотом и

Ю. М. Фельтеном.

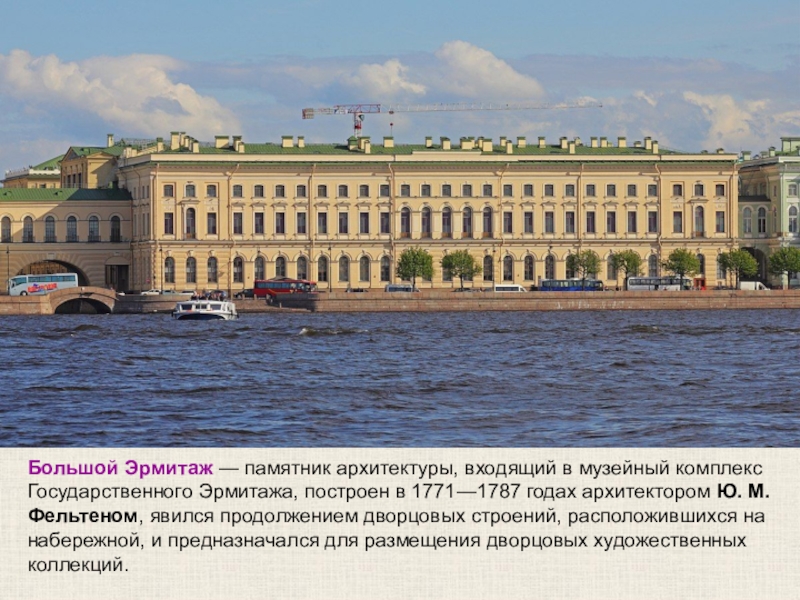

Слайд 50Большой Эрмитаж — памятник архитектуры, входящий в музейный комплекс Государственного

Эрмитажа, построен в 1771—1787 годах архитектором Ю. М. Фельтеном, явился

продолжением дворцовых строений, расположившихся на набережной, и предназначался для размещения дворцовых художественных коллекций.

Слайд 51В связи с устройством Дворцовой набережной Ю.Фельтен проектирует и строит

гранитные парапеты и лестницы-причалы, возводит со стороны Невы знаменитую решётку

Летнего сада (1770—1784 годы). Ажурные кованые створки ворот позволяли видеть с набережной фонтаны на главной аллее и далёкие перспективы сада. Для ограды использовали 36 «столбов дикого морского камня», добытого в Финляндии и мастерски превращённые каменотёсами в колонны.

Слайд 53Ле́тний сад — парковый ансамбль, памятник садово-паркового искусства первой трети

XVIII века в Центральном районе Санкт-Петербурга. Сад был заложен по

повелению Петра I в 1704 году и первоначально был регулярным.

Слайд 54

Этапы развития петербургского классицизма

Строгий классицизм 1780-1800) – стиль обрёл

чистоту, ясность и ярче всего проявился в творчестве И. Е.

Старова, Д. Кваренги, Ч. Камерона, Н. А. Львова, Л. Руска.

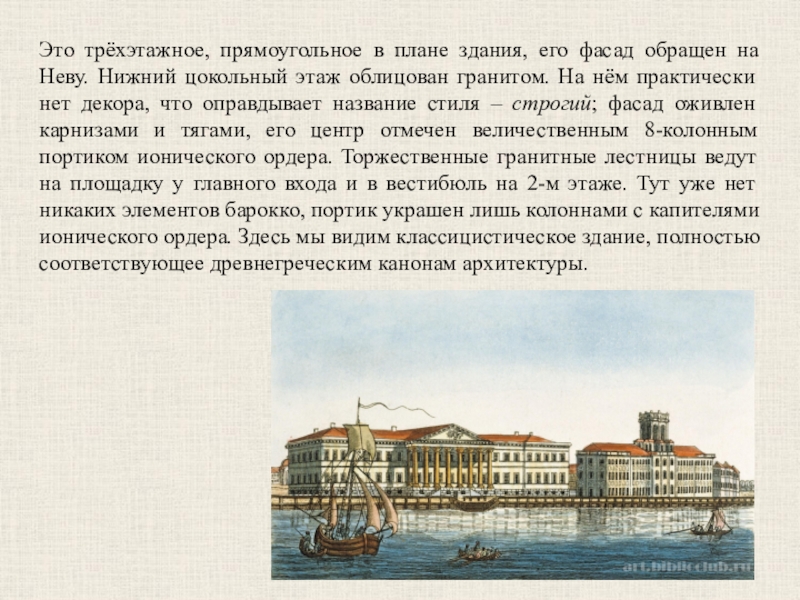

Слайд 55Примером строгого классицизма может служить Академия наук, выстроенная на Университетской

набережной в Санкт-Петербурге по проекту Джакомо Кваренги в 1783 –

1789 гг.

Слайд 56Это трёхэтажное, прямоугольное в плане здания, его фасад обращен на

Неву. Нижний цокольный этаж облицован гранитом. На нём практически нет

декора, что оправдывает название стиля – строгий; фасад оживлен карнизами и тягами, его центр отмечен величественным 8-колонным портиком ионического ордера. Торжественные гранитные лестницы ведут на площадку у главного входа и в вестибюль на 2-м этаже. Тут уже нет никаких элементов барокко, портик украшен лишь колоннами с капителями ионического ордера. Здесь мы видим классицистическое здание, полностью соответствующее древнегреческим канонам архитектуры.

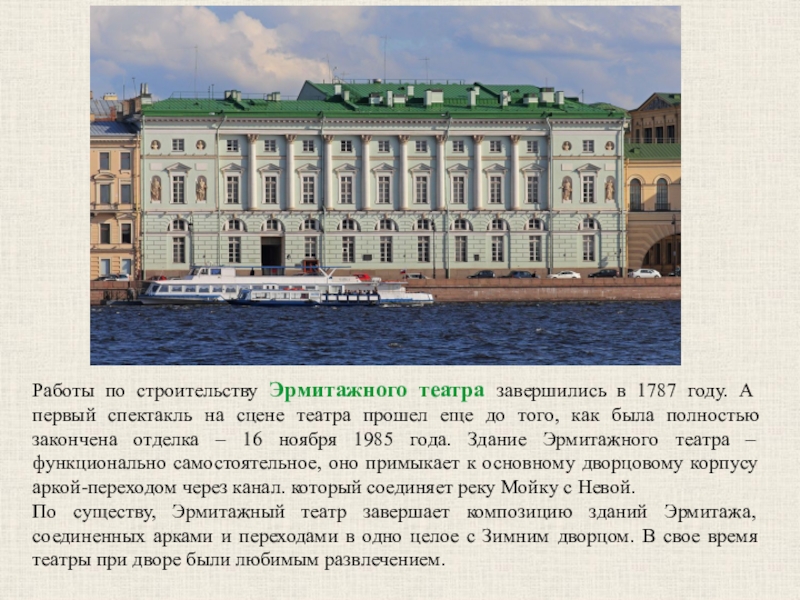

Слайд 57Здание Эрмитажного театра является самым старым из сохранившихся к нашему

времени зданий комплекса Зимнего дворца. Эрмитажный театр располагается на углу

Дворцовой набережной и набережной Зимней канавки. Строительство здания началось под руководством итальянского архитектора Дж. Кваренги в 1783 году на месте бывшего Зимнего дворца Петра I.

Слайд 58Работы по строительству Эрмитажного театра завершились в 1787 году. А

первый спектакль на сцене театра прошел еще до того, как

была полностью закончена отделка – 16 ноября 1985 года. Здание Эрмитажного театра – функционально самостоятельное, оно примыкает к основному дворцовому корпусу аркой-переходом через канал. который соединяет реку Мойку с Невой.

По существу, Эрмитажный театр завершает композицию зданий Эрмитажа, соединенных арками и переходами в одно целое с Зимним дворцом. В свое время театры при дворе были любимым развлечением.

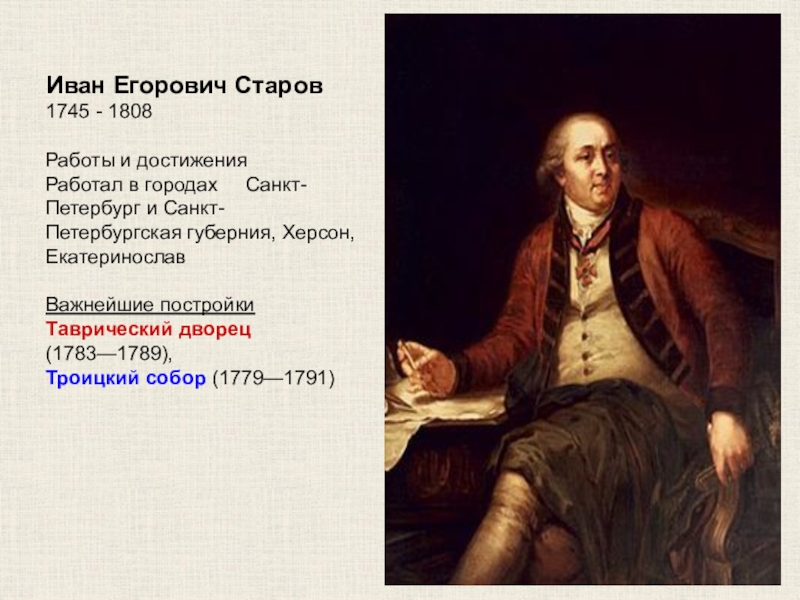

Слайд 60

Иван Егорович Старов

1745 - 1808

Работы и достижения

Работал в городах Санкт-Петербург

и Санкт-Петербургская губерния, Херсон, Екатеринослав

Важнейшие постройки Таврический дворец (1783—1789),

Троицкий собор (1779—1791)

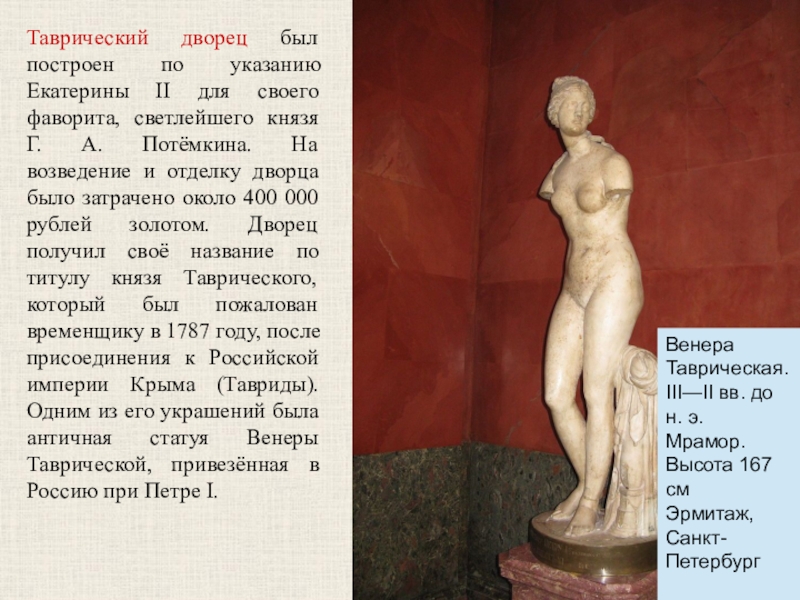

Слайд 61Таври́ческий дворе́ц — петербургская резиденция князя Григория Потёмкина-Таврического. Возведен в

стиле классицизма в период с 1783 по 1789 год по

проекту архитектора И. Е. Старова.

Слайд 62Таврический дворец был построен по указанию Екатерины II для своего

фаворита, светлейшего князя Г. А. Потёмкина. На возведение и отделку

дворца было затрачено около 400 000 рублей золотом. Дворец получил своё название по титулу князя Таврического, который был пожалован временщику в 1787 году, после присоединения к Российской империи Крыма (Тавриды). Одним из его украшений была античная статуя Венеры Таврической, привезённая в Россию при Петре I.

Венера Таврическая. III—II вв. до н. э.

Мрамор. Высота 167 см

Эрмитаж, Санкт-Петербург

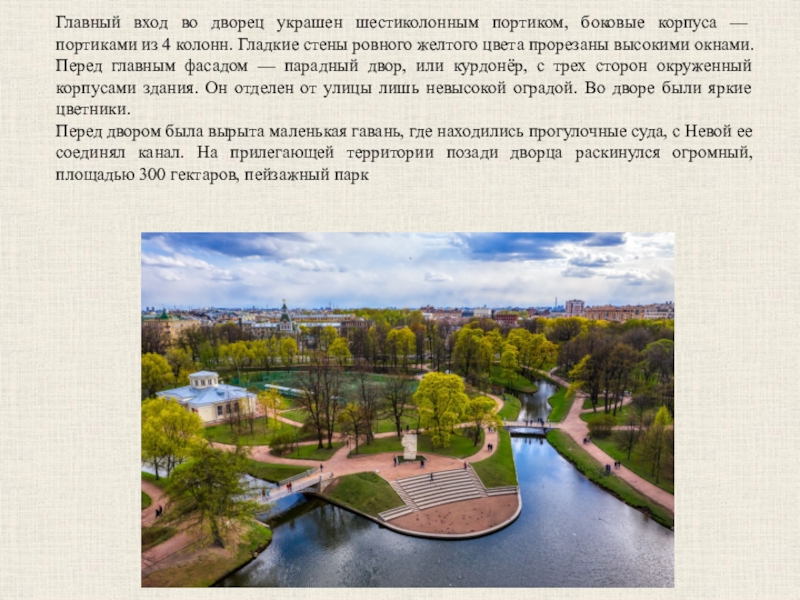

Слайд 63Вид на комплекс Таврического дворца с высоты птичьего полёта

Слайд 64В плане здание таврического дврца напоминает буку П, раскрытую к

Неве. Протяженность главного фасада — 260 м., поэтому при высоте

12 м. О кажется невысоким.

Двухэтажный центральный корпус его увенчан плоским куполом на невысоком барабане. Боковые двухэтажные корпуса соединены с главным зданием одноэтажными галереями.

Слайд 65Главный вход во дворец украшен шестиколонным портиком, боковые корпуса —

портиками из 4 колонн. Гладкие стены ровного желтого цвета прорезаны

высокими окнами.

Перед главным фасадом — парадный двор, или курдонёр, с трех сторон окруженный корпусами здания. Он отделен от улицы лишь невысокой оградой. Во дворе были яркие цветники.

Перед двором была вырыта маленькая гавань, где находились прогулочные суда, с Невой ее соединял канал. На прилегающей территории позади дворца раскинулся огромный, площадью 300 гектаров, пейзажный парк

Слайд 66Тро́ицкий собо́р — соборный храм Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 1776—1790 годы

Архитектор

— И.Стасов.

Слайд 67Смольный институт — здание Смольного института благородных девиц, возведённое не

позднее 1806 года в Петербурге Джакомо Кваренги, создавшим новое здание

дня институа.

Работы по проектированию и строительству существующего здания были начаты в самом конце царствования Екатерины II. В плане архитектуры Смольный продолжает цепочку общественных зданий 1790-х годов, в которых Кваренги варьирует одни и те же палладианские мотивы (Палладианизм — ранняя форма классицизма, выросшая из идей итальянского архитектора Андреа Палладио (1508—1580). В основе стиля лежат строгое следование симметрии, учёт перспективы и заимствование принципов классической храмовой архитектуры Древней Греции и Рима)

.

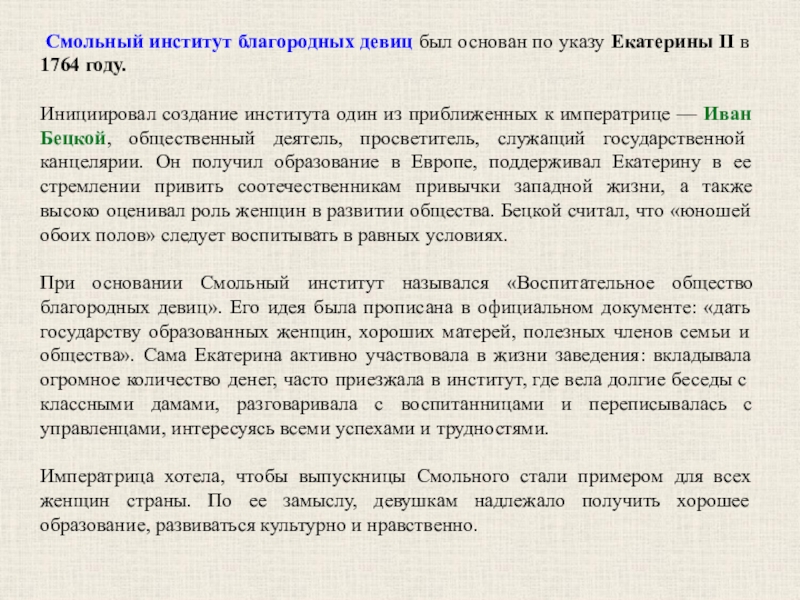

Слайд 68 Смольный институт благородных девиц был основан по указу Екатерины

II в 1764 году.

Инициировал создание института один из приближенных к

императрице — Иван Бецкой, общественный деятель, просветитель, служащий государственной канцелярии. Он получил образование в Европе, поддерживал Екатерину в ее стремлении привить соотечественникам привычки западной жизни, а также высоко оценивал роль женщин в развитии общества. Бецкой считал, что «юношей обоих полов» следует воспитывать в равных условиях.

При основании Смольный институт назывался «Воспитательное общество благородных девиц». Его идея была прописана в официальном документе: «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Сама Екатерина активно участвовала в жизни заведения: вкладывала огромное количество денег, часто приезжала в институт, где вела долгие беседы с классными дамами, разговаривала с воспитанницами и переписывалась с управленцами, интересуясь всеми успехами и трудностями.

Императрица хотела, чтобы выпускницы Смольного стали примером для всех женщин страны. По ее замыслу, девушкам надлежало получить хорошее образование, развиваться культурно и нравственно.

Слайд 69Монументальность формы, ясность и простота композиции, строгость пропорций, торжественный 8-колонный

портик, расположенный в центре протяжённого фасада над аркой с входами,

создают величественный архитектурный образ общественного здания.

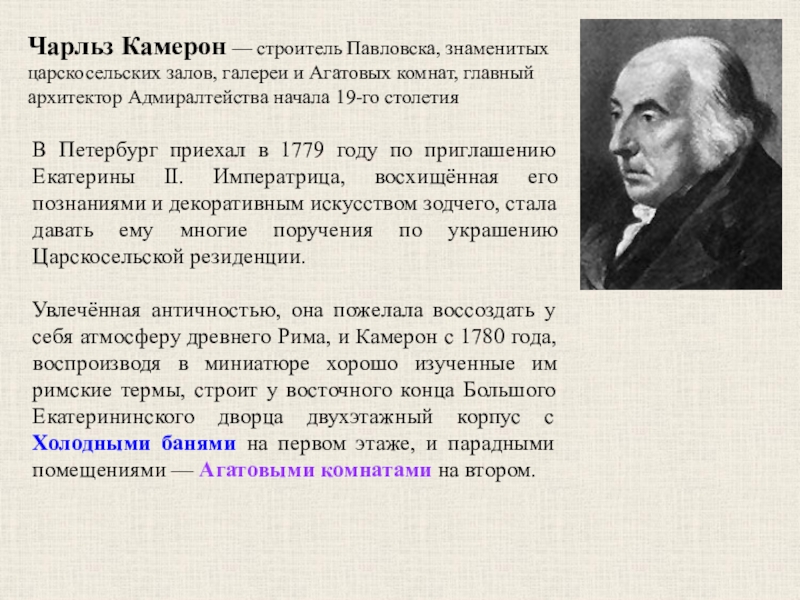

Слайд 70Чарльз Камерон — строитель Павловска, знаменитых царскосельских залов, галереи и

Агатовых комнат, главный архитектор Адмиралтейства начала 19-го столетия

В Петербург приехал

в 1779 году по приглашению Екатерины II. Императрица, восхищённая его познаниями и декоративным искусством зодчего, стала давать ему многие поручения по украшению Царскосельской резиденции.

Увлечённая античностью, она пожелала воссоздать у себя атмосферу древнего Рима, и Камерон с 1780 года, воспроизводя в миниатюре хорошо изученные им римские термы, строит у восточного конца Большого Екатерининского дворца двухэтажный корпус с Холодными банями на первом этаже, и парадными помещениями — Агатовыми комнатами на втором.

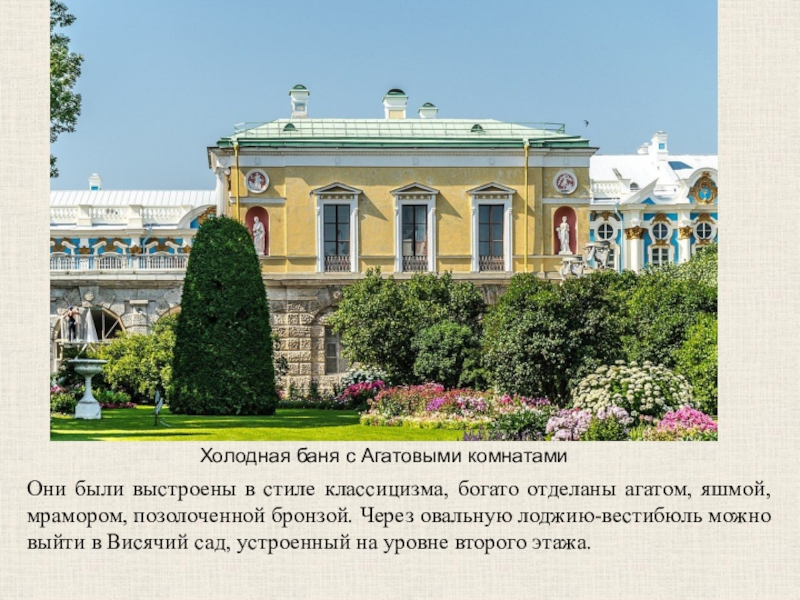

Слайд 71Они были выстроены в стиле классицизма, богато отделаны агатом, яшмой,

мрамором, позолоченной бронзой. Через овальную лоджию-вестибюль можно выйти в Висячий

сад, устроенный на уровне второго этажа.

Холодная баня с Агатовыми комнатами

Слайд 72Вход в Агатовые комнаты из Висячего сада

Вход в Агатовые комнаты,

расположенные на втором этаже Холодных бань, оформлен овальной полуротондой —

это первый пример такого архитектурного решения в России.

Светло-желтые стены павильона оттеняет кирпично-красный тон рельефных медальонов и полуциркульных ниш, в которых установлены декоративные бюсты и статуи из тёмной бронзы.

Слайд 73От Висячего сада под прямым углом к Большому дворцу на

высоком цокольном этаже возвышается протяжённая галерея-колоннада, завершающаяся в парке у

озера эффектной лестницей, украшенной бронзовыми изваяниями.

В архитектуре фасада Агатовых комнат и Камероновой галереи использован своеобразный приём противопоставления грубой рустованной обработки цокольных этажей терм и галерей чрезвычайно тонкой прорисовке архитектурных форм и деталей обоих сооружений. Ансамбль Камероновой галереи, терм и висячего сада создан в 1783-1786 годах.

Палладиев мост

Камеронова галерея.

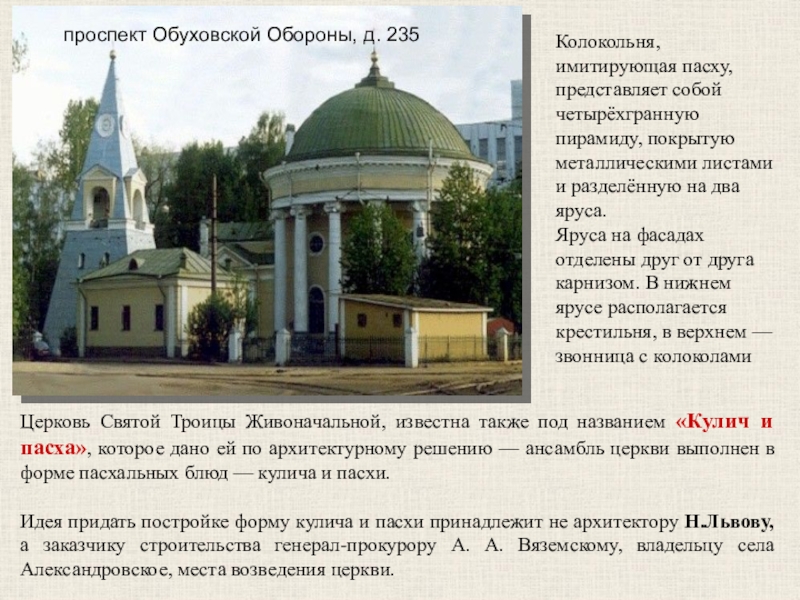

Слайд 75Церковь Святой Троицы Живоначальной, известна также под названием «Кулич и

пасха», которое дано ей по архитектурному решению — ансамбль церкви

выполнен в форме пасхальных блюд — кулича и пасхи.

Идея придать постройке форму кулича и пасхи принадлежит не архитектору Н.Львову, а заказчику строительства генерал-прокурору А. А. Вяземскому, владельцу села Александровское, места возведения церкви.

Колокольня, имитирующая пасху, представляет собой четырёхгранную пирамиду, покрытую металлическими листами и разделённую на два яруса.

Яруса на фасадах отделены друг от друга карнизом. В нижнем ярусе располагается крестильня, в верхнем — звонница с колоколами

проспект Обуховской Обороны, д. 235

Слайд 76

Этапы развития петербургского классицизма

Высокий классицизм (1800-1810). Это время создания

выдающихся произведений А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, Тома де

Томона.

Слайд 77А. Н. Воронихин

Казанский собор

Горный институт

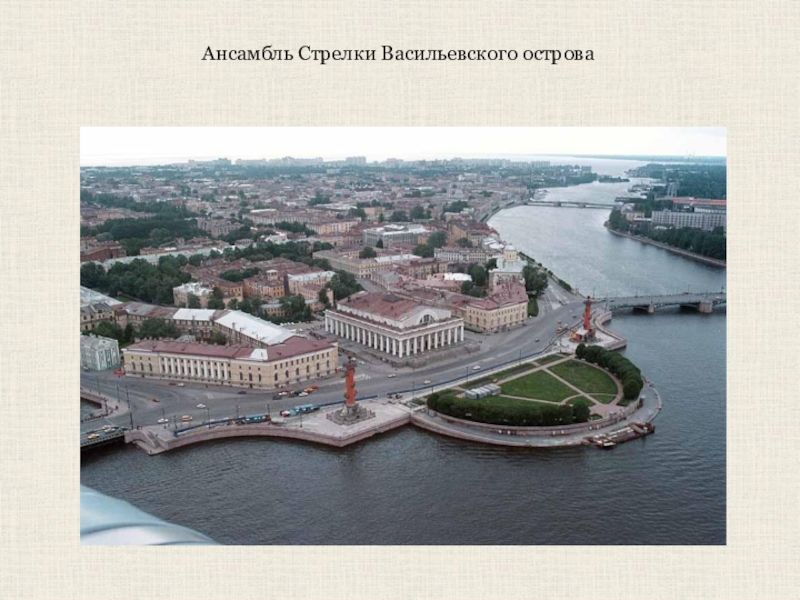

Слайд 79Ансамбль Стрелки Васильевского острова

Слайд 81

Этапы развития петербургского классицизма

Поздний классицизм (1810-1830).

Война 1812 года

и патриотический подъём, который последовал за победой над Наполеоном, выразились в усилении определённых художественных средств, их довольно ярком своеобразии. Это позволяет говорить об особом стилистическом направлении – ампире. К выдающимся архитекторам, создавшим произведения в стиле ампир, относятся К. И. Росси и В. П. Стасов.

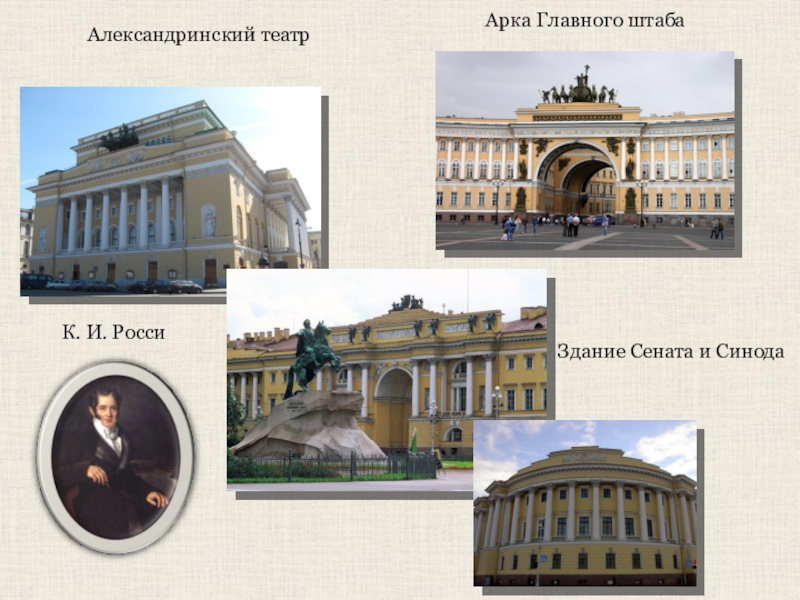

Слайд 83Здание Сената и Синода

К. И. Росси

Александринский театр

Арка Главного штаба

Слайд 84Казармы Павловского полка

В. П. Стасов

Нарвские ворота

Слайд 85Троицкий Измайловский собор

В. П. Стасов

О. Монферран

Исаакиевский собор