Слайд 1Эволюция онтогенеза

Лекция № 10

Слайд 2Сущность онтогенеза и место в эволюции

Эволюционные изменения связаны и с

перестройкой онтогенетического развития.

Онтогенез - развитие особи с момента образования

зиготы или другого зачатка до естественного завершения ее жизненного цикла (до смерти или прекращения существования в прежнем качестве).

Онтогенез — процесс развертывания, реализации наследственной информации, заложенной в зародышевых клетках.

Филогенез не идет без изменения отдельных особей в онтогенезе

Онтогенез - результат филогенеза, и его предпосылка.

Слайд 3Основные атрибуты онтогенеза

Исходная запрограммированность процессов. Наличие уникальной неизменной генетической программы развития, сформированной

вследствие мейоза и оплодотворения

Необратимость онтогенеза. При реализации генетической программы невозможен

возврат к предыдущим стадиям

Углубление специализации: по мере развития уменьшается вероятность смены траектории онтогенеза

Слайд 4Основные атрибуты онтогенеза

Адаптивный характер: поливариантность онтогенеза обеспечивает возможность приспособления

к различным условиям

Неравномерность темпов: скорость процессов роста и развития изменяется.

Целостность

и преемственность отдельных этапов. Признаки, появляющиеся на более поздних стадиях, базируются на признаках, проявляющихся на ранних стадиях

Наличие цикличности: существует цикличность старения и омоложения

Наличие критических периодов, связанных с выбором пути в узловых точках (точках бифуркации) или с преодолением энергетических порогов.

Слайд 5Характеристики онтогенеза

Онтогенез особей различается по

продолжительности

темпам

характеру дифференцировок

Выделяют периоды :

проэмбриональный

эмбриональный

постэмбриональный.

Онтогенез - прямое развитием или развитие путем метаморфоза.

Слайд 6Основные типы онтогенеза

1. Онтогенез организмов с бесполым размножением и/или при зиготном мейозе

(прокариоты и некоторые эукариоты).

2. Онтогенез организмов с чередованием ядерных фаз

при споровом мейозе (большинство растений и грибов).

3. Онтогенез организмов с чередованием полового и бесполого размножения без смены ядерных фаз. Метагенез – чередование поколений у Кишечнополостных. Гетерогония – чередование партеногенетического и амфимиктического поколений у червей, некоторых членистоногих и низших хордовых.

Слайд 7Основные типы онтогенеза

4. Онтогенез с наличием личиночных и промежуточных стадий:

от первично-личиночного анаморфоза до полного метаморфоза. При недостатке питательных веществ

в яйце личиночные стадии позволяют завершить морфогенез, а также в ряде случаев обеспечивают расселение особей.

5. Онтогенез с выпадением отдельных стадий. Утрата личиночных стадий и/или стадий бесполого размножения: пресноводные гидры, олигохеты, большинство брюхоногих моллюсков. Утрата конечных стадий и размножение на ранних этапах онтогенеза: неотения.

Слайд 8Основные типы онтогенеза

Таким образом, существует множество основных типов онтогенеза и

еще большее число производных типов. В теории эволюции обычно рассматривается

онтогенез на примере цветковых растений и позвоночных животных.

Слайд 9Особенности онтогенеза в разных группах

С переходом к многоклеточности онтогенез усложняется

по форме и удлиняется во времени

случаи упрощения развития

- возникновение более совершенных способов реализации наследственной информации.

сложные циклы развития - каждая фаза -приспособление к условиям среды

Иногда - вторичное упрощение жизненных циклов

Слайд 10Пример упрощения жизненного цикла

переход от гаплоидной фазы развития к диплоидной

от развития с метаморфозом (у амфибий) к прямому развитию (у

рептилий и высших позвоночных)

При прямом развитии новорожденный - все черты организации взрослого существа, отличаясь лишь размерами

Развитие с метаморфозом - через ряд личиночных стадий; из яйца выходит личинка, которая обретает черты взрослого животного путем сложного превращения.

Слайд 11Онтогенетическая дифференцировка

процесс возникновения структурного и функционального разнообразия

в ходе развития

исходного зачатка

специализации образующихся при этом структур.

Дифференциация повышает устойчивость

организма путем нарастания функционального разнообразия структур

Любые адаптации непосредственно (или опосредованно) связаны с онтогенетическими дифференцировками

выражаются в изменении онтогенеза особей

Слайд 12Этапы онтогенеза

эмбриональный,

период роста

период зрелости (размножения)

период старости.

Эмбриогенез у амфибий

делится на зародышевый и личиночный периоды

у высших позвоночных —

на зародышевый, предплодный и плодный периоды. У растений в эмбриональном развитии выделяются такие этапы, как предзародышевый, зародышевый и т. д.

Слайд 13Эмбриональные (эмбрионально-личиночные) адаптации

Эмбриональным развитием называются ранние стадии онтогенеза, которые протекают

под защитой яйцевых оболочек, зародышевых оболочек или материнского организма. Например,

у животных существуют следующие типы эмбрионального развития:

1. Первично-личиночный: личинка способна к самостоятельному существованию, например, паренхимула (губки), планула(кишечнополостные), трохофора (полихеты), амфибии...). Первично-личиночный тип развития связан с многоэтапностью онтогенеза.

Слайд 142. Неличиночный яйцекладный – прохождение ранних этапов гисто- и морфогенеза под защитой яйцевых

оболочек (насекомые с прямым развитием, яйцекладущие амниоты).

3. Вторично-личиночный. Характеризуется разнообразием

вторичных типов личинок, например, личинки насекомых с полным превращением возникают в связи половозрастной дифференциацией экологических ниш. Отдельно выделяются личинки-паразиты.

4. Внутриутробное развитие и живорождение: яйцеживорождение (многие нематоды, скорпионы, рыбы, пресмыкающиеся) и истинное живорождение (млекопитающие).

Слайд 15Независимо от типа эмбрионального развития, зародыши и личинки должны иметь

определенные приспособления (адаптации), обеспечивающие возможность его развития.

Все адаптивные признаки эмбрионов

и личинок Э. Геккель разделил на две группы: ценогенезы и палингенезы. Ценогенезы – это приспособления к эмбрионально-личиночным стадиям (адаптивные признаки зародышей), которых не было у предковых форм, например, защитные оболочки личинок ленточных червей, зародышевые оболочки насекомых и амниот. Иначе говоря, ценогенезы – это эмбриональные адаптации, т.е. признаки, имеющие адаптивное значение на ранних этапах онтогенеза. Палингенезы – это признаки взрослых предков, которые проявляются в эмбриогенезе потомков, например, формирование зародышевых листков, жаберных дуг, однокамерного сердца. Онтогенез – целостный процесс, поэтому эволюционная ценность ценогенезов и палингенезов определяется конечным результатом – возможностью достижения репродуктивного возраста.

Слайд 16Основные тенденции

в эволюции онтогенеза

целостность

эмбрионизация

автономизация.

Слайд 17Целостность и устойчивость онтогенеза

Структурная и функциональная целостность особи основана на

взаимосвязи и взаимодействии онтогенетических дифференцировок

В ходе эволюции усиливается интеграция организма

— установление тесных динамических связей между структурами.

В процессе онтогенетической дифференциации частей между ними устанавливаются связи.

образование гаструлы у позвоночных - экто- и эндодерма, их взаимодействие дает – нервная трубка, хорда.

Нарушение дифференцировки - дефекты в онтогенезе

Слайд 18Естественный отбор

способствует развитию фенотипов с более целостным онтогенезом —

эволюция

сопровождалась постепенным усилением дифференциации и целостности онтогенеза.

Слайд 19Корреляции

Наличие взаимозависимости между структурами организма - корреляция

изменения в одних органах

- изменения в других

связи между органами — коррелятивная.

Исходны -

геномные корреляции - сцепление генов

обусловливают сцепленное развитие признаков - закрепление признаков, непосредственно не имеющих приспособительного значения

Морфогенетические корреляции основаны на взаимодействии клеток или частей друг с другом в процессе их дифференциации в эмбриогенезе.

Развитие центральной нервной системы у позвоночных происходит только при взаимодействии хорды и мезодермы.

Слайд 20Эргонтические или функциональные корреляции

- устанавливаются функциональные зависимости между уже сформированными

структурами - нормальное развитие нервных центров и нервов положительно сказывается

на развитии периферических органов,

система корреляций определяет судьбу мутаций. - смогут реализоваться мутации - небольшая перестройке системы корреляций

развитие новых органов, редукция и рудиментация старых - нарушение процессов дифференцировки.

Слайд 21Координации.

Сопряженное изменение органов в историческом развитии

Топографические координации - пространственные

связи органов, согласованно меняющихся в процессе филогенеза, но не объединенных

единой функцией - соотношение размеров и расположения органов в полости тела.

Слайд 22Координации

Динамические координации - изменение в процессе филогенеза функционально связанных между

собой органов и их систем - рецепторами и соответствующими центрами

нервной системы.

Слайд 23Координации

Биологические координации — эволюционные изменения в органах, непосредственно не связанных

между собой корреляциями - развитие клыков и зубов у хищников

координировано с развитием височной мышцы и образованием челюстного сустава.

Слайд 24Координации и корреляции

связаны между собой

Корреляции служат основой для координаций

Корреляции

касаются морфофизиологических взаимозависимостей формообразования в индивидуальном развитии

Координации складываются исторически как

приспособительная норма вида

Эволюция системы корреляции приводит к усилению целостности особи в историческом развитии.

Слайд 25Эмбрионизация онтогенеза

—возникновение в процессе эволюции способности к прохождению части стадий

развития под защитой материнского тела или специальных (семенных или яйцевых)

оболочек.

Слайд 26приспособительное значение эмбрионизации

типы эмбрионального развития у животных

первично-личиночного

неличиночного

вторично-личиночного.

Исходным в

эволюции является первично-личиночный тип развития, характерный для животных, откладывающих мелкие

яйца с небольшим запасом желтка

Личинка у этих животных свободная и может существовать самостоятельно.

При переходе к образованию крупных яиц, содержащих больше желтка, личиночный тип сменяется неличиночным развитием (головоногие моллюски, акулы, миксины, некоторые земноводные, рептилии, птицы, яйцекладущие млекопитающие и некоторые др.).

Слайд 27эмбрионизация онтогенеза

у растений и животных многими приводит к усилению роли

внутренней среды в развитии зародыша и независимости его от внешней

среды.

Слайд 28Высший этап эмбрионизации

живорождение,

плацентация

вскармливанием детенышей молоком.

защищенность зародыша

и усиление системы морфогенетических корреляций

эмбриональное развитие у млекопитающих особенно

консервативно

Консервативность эмбриональных стадий обезвреживает эффект малых мутаций

при мутации за пределами пороговых уровней - элиминация их носителей.

Слайд 29Неотения.

Возникшая в ходе эволюции способность к размножению на ранних (личиночных)

стадиях онтогенеза.

Для неотенических форм характерно преждевременное созревание (акселерация)

Важное эволюционное

последствие неотении - «снятие» результатов узкой специализации.

Слайд 30Фетализация

— способ эволюционных изменений организмов, характеризующийся замедлением темпов онтогенеза отдельных

органов или их систем и в результате этого сохранением у

взрослого организма эмбрионального состояния соответствующих признаков

Слайд 31Автономизация онтогенеза

Процесс сокращения детерминирующего значения физико-химических факторов внешней среды

ведет к

возникновению относительной устойчивости развития

Слайд 32Филэмбриогенезы

Филэмбриогенезы – это эволюционные преобразования процессов онтогенеза, связанные с адаптациями

взрослых (половозрелых) организмов.

Наиболее универсальными способами эволюционных изменений органов можно считать

гетерохронии, гетеротопии и выпадение стадий онтогенеза (термины «гетеротопия» и «гетерохрония» ввел Э. Геккель).

Слайд 33Гетерохрония – это смещение времени закладки органа. Примеры гетерохронии: головной мозг

позвоночных развивается быстрее, чем пищеварительная система; срастание тазовых костей у

человека происходит позже, чем формирование головного мозга.

Гетеротопия – это смещение места закладки органа. Примеры гетеротопии: половые железы у трехслойных животных закладываются в мезодерме (у Кишечнополостных – в эктодерме или в энтодерме); целом у первичноротых закладывается телобластическим путем, а у вторичноротых – энтероцельным.

Слайд 34Выпадение стадий онтогенеза связано с утратой личиночных стадий, стадии взрослого организма,

промежуточных стадий онтогенеза. Примеры выпадения стадий онтогенеза: утрата стадии планулы и стадии

медузы у пресноводной гидры, утрата стадиитрохофоры у олигохет и пиявок. При выпадении стадий онтогенеза биогенетический закон не выполняется, например, при утрате личиночных стадий и при педоморфозах.

Слайд 35Онтогенез — основа филогенеза

Филэмбриогенез — эволюционные изменения хода онтогенеза

Анаболия — эволюционное изменение формообразования на поздних стадиях развития.

изменения в

строении скелета позвоночных, дифференцировке мышц и в распределении кровеносных сосудов связаны с надставками на поздних стадиях развития

Слайд 36Девиация — эволюционное уклонение в развитии органа на средних стадиях

его формирования.

развитие чешуй у акуловых и рептилий

Архаллаксис —

эволюционное изменение в начальных стадиях формообразовательных процессов или изменения самих зачатков органов

коренная перестройка в развитии органа увеличение числа позвонков у змей

Слайд 37Рекапитуляция

Изменения группы в филогенезе - посредством изменений в онтогенезе

эти

изменения - поздние стадии развития.

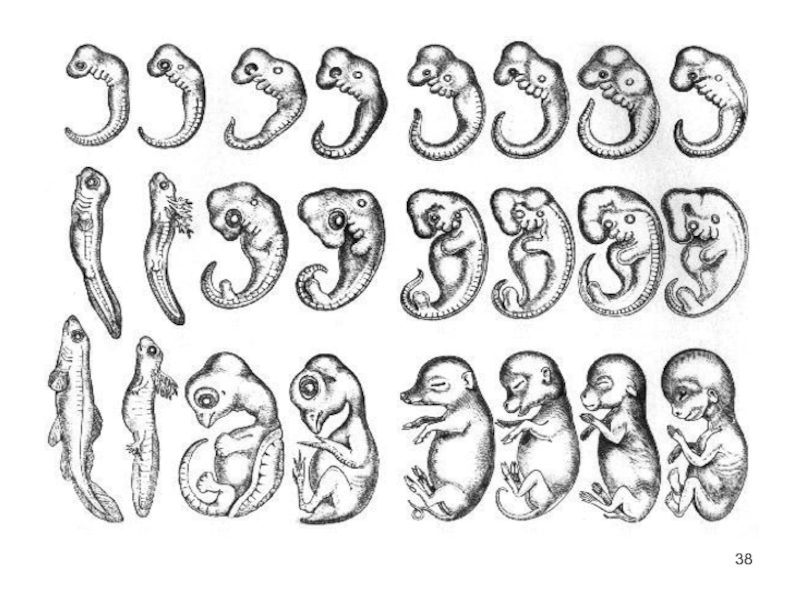

ранние стадии сохраняют сходство с

соответствующими стадиями развития предковых и родственных форм — Закон зародышевого сходства К. М. Бэра.

процесс онтогенеза представляет собой повторение (рекапитуляцию) черт строения предковых форм: на ранних стадиях — более отдаленных предков (или более отдаленных современных родственных форм)

на более поздних стадиях развития — близких или более родственных современных форм

Слайд 39Биогенетический закон Геккеля-Мюллера

Онтогенез повторяет филогенез