Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Федеральное государственное

Содержание

- 1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Федеральное государственное

- 2. Основы физиологии спинного мозгаСтруктуры центрального отдела ЦНС Общая физиология центральной нервной системы Часть 2

- 3. Спинной мозг является низшим отделом ЦНС. Представляет

- 4. Основы физиологии спинного мозгаСтроение спинного мозгаОбщая физиология центральной нервной системы Часть 2

- 5. Схема коленного рефлекса. Взаимосвязь спинного и головного мозга

- 6. Проводящие пути спинного мозгаВосходящие пути: 1) тонкий пучок,

- 7. Проводящие пути спинного мозгаК нисходящим путям относятся: 1)

- 8. Рефлексы спинного мозга подразделяются:– на двигательные рефлексы,

- 9. Регуляция тонуса осуществляется с участием двух видов

- 10. Рефлексы спинного мозга иначе называют спинальными рефлексами.

- 11. Вегетативные рефлексыАвтономные центры спинного мозга:- пунктиром показаны парасимпатические центры,- сплошной линией – симпатические.

- 12. Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых структурОтделы головного мозгаОбщая физиология нервной системы Часть 2

- 13. Черепные нервыI пара — обонятельный нервII пара — зрительный

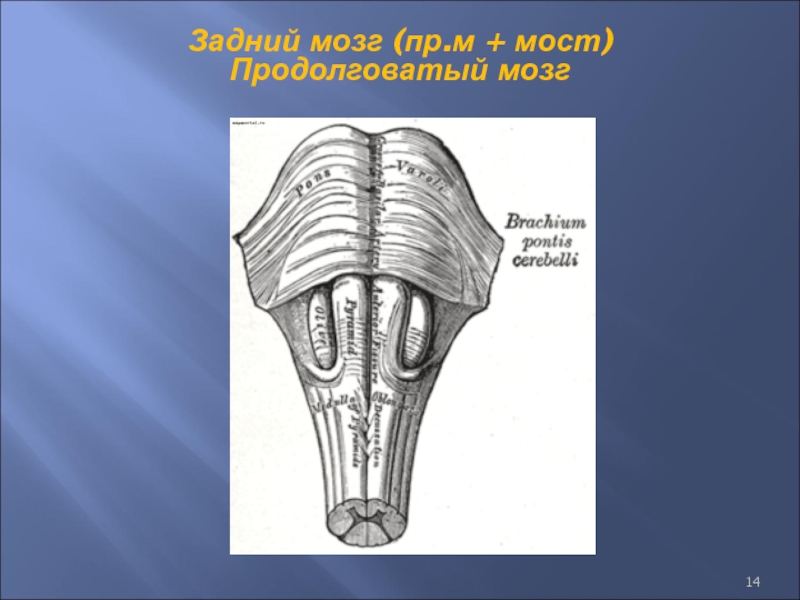

- 14. Задний мозг (пр.м + мост)Продолговатый мозг

- 15. Продолговатый мозг Встречается также традиционное название bulbus

- 16. Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых

- 17. Через продолговатый мозг проходят проводящие пути, соединяющие

- 18. Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых

- 19. Ретикулярная формацияРегулирует уровень возбудимости и тонуса различных

- 20. МостРасполагается выше продолговатого мозга и выполняет сенсорные,

- 21. МостСерое вещество: Ядра VIII-V пар черепных нервов.Пневмотаксический

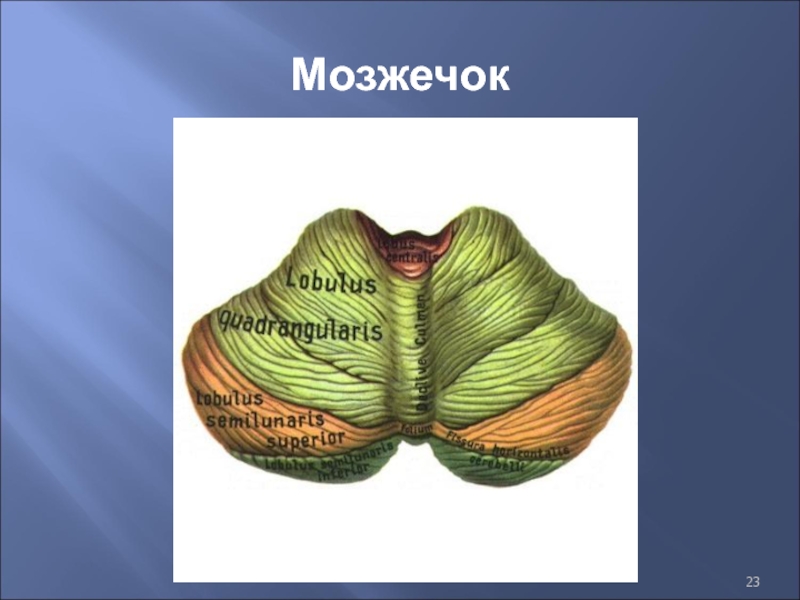

- 22. МозжечокМозжечок состоит из двух полушарий и непарного

- 23. Мозжечок

- 24. Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых

- 25. МозжечокФункции мозжечка в основном связывают с регуляцией

- 26. МозжечокМозжечок не имеет прямой связи с рецепторами

- 27. Средний мозг

- 28. Средний мозгМорфофункциональная организация среднего мозга. Основные структуры:

- 29. Средний мозгСредний мозг играет важную роль в

- 30. Промежуточный мозгТаламус – коллектор чувствительностиГипоталамусМетаталамусЭпиталамус

- 31. Большие полушария мозгаБольшие полушария составляют 80 %

- 32. Кора больших полушарийАксоны пирамидных клеток выходят из

- 33. Основы физиологии коры больших полушарийПолусхематичное изображение слоев

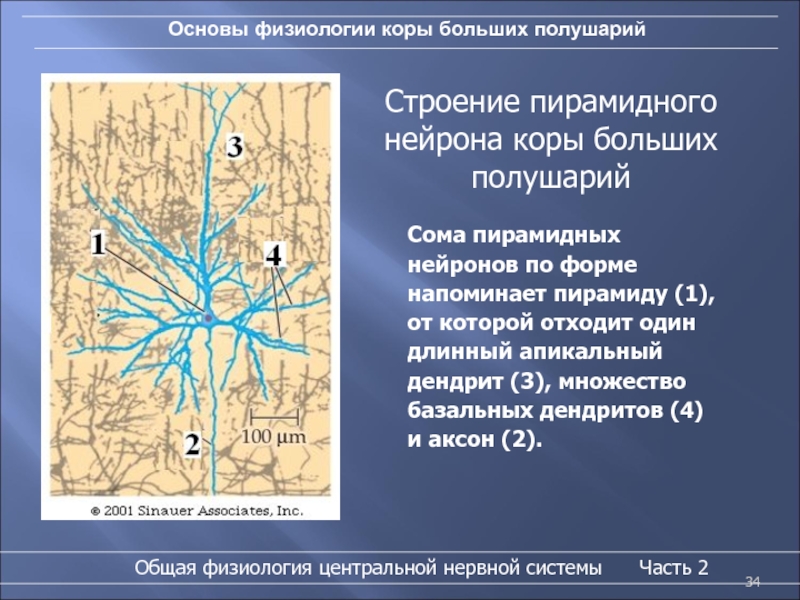

- 34. Основы физиологии коры больших полушарийОбщая физиология центральной

- 35. Функциональной единицей коры является вертикальная колонка, представляющая

- 36. Слайд 36

- 37. Основы физиологии коры больших полушарийЦитоархитектоническая карта коры

- 38. Подкорковые ядраХвостатое ядро, скорлупа (полосатое тело), бледный шар – стриопаллидарная система.Черная субстанция.

- 39. Слайд 39

- 40. Основы физиологии коры больших полушарийРазличные ритмы ЭЭГ

- 41. Основными анализируемыми параметрами ЭЭГ являются частота и

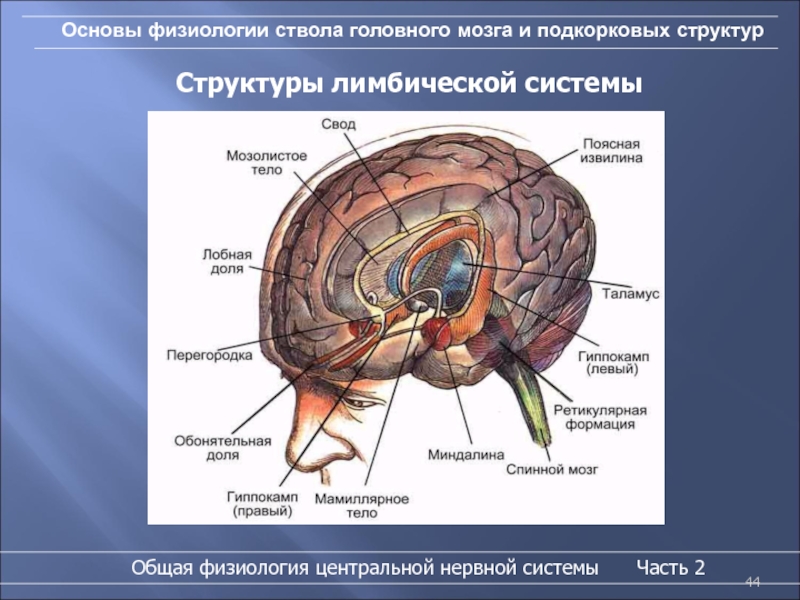

- 42. Лимбическая системаПод лимбической системой понимают ряд корковых

- 43. Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых

- 44. Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых

- 45. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

- 46. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего и профессионального

образования

Сибирский федеральный университет

кафедра медицинской биологии

системы часть 2Слайд 2Основы физиологии спинного мозга

Структуры центрального отдела ЦНС

Общая физиология центральной

нервной системы Часть 2

Слайд 3Спинной мозг является низшим отделом ЦНС.

Представляет собой длинный, цилиндрической

формы тяж, с узким центральным каналом внутри.

Располагается в позвоночном

канале и на уровне нижнего края большого затылочного отверстия переходит в головной мозг. Длина спинного мозга у взрослого человека в среднем 43 см (у мужчин – 45, у женщин 41 – 42 см), масса – около 34 – 38 г, что составляет примерно 2 % массы головного мозга.

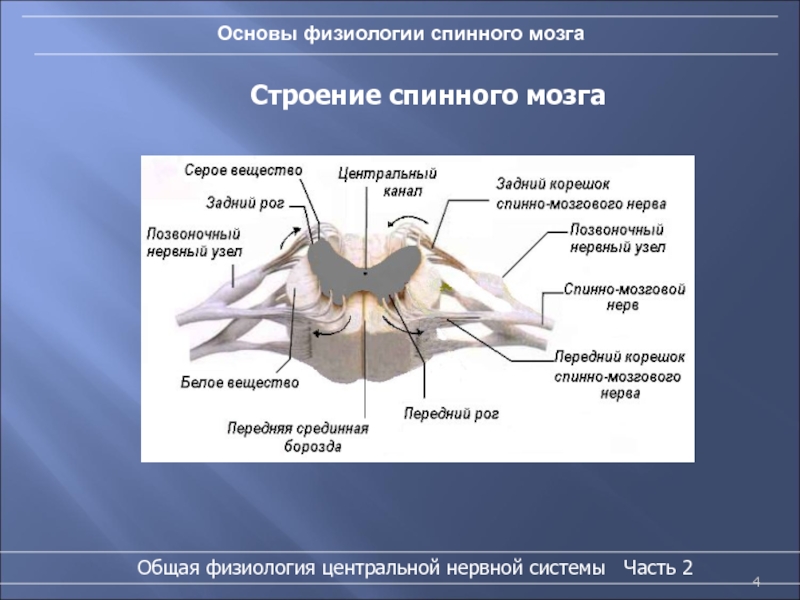

Слайд 4Основы физиологии спинного мозга

Строение спинного мозга

Общая физиология центральной нервной системы

Часть 2

Слайд 6Проводящие пути спинного мозга

Восходящие пути:

1) тонкий пучок, или пучок Голля

- проводит импульсы от рецепторов нижних конечностей и нижней половины

тела (до V грудного сегмента);2) клиновидный пучок, или пучок Бурдаха - несет нервные импульсы от верхних конечностей и верхней половины тела;

1), 2) - проводят возбуждение от проприоцепторов мышц сухожилий, частично тактильных рецепторов кожи, висцерорецепторов;

3) спинно-таламический путь (тракт):

латеральный - болевая и температурная чувствительность;

вентральный - тактильная чувствительность;

оба пути – возможно, передача возбуждения от проприо- и висцерорецепторов.

4) задний и передний спинно-мозжечковые пути - проводят проприоцептивные импульсы от скелетных мышц к мозжечку (передний – также от кожных и висцерорецепторов); поддержание мышечного тонуса.

Слайд 7Проводящие пути спинного мозга

К нисходящим путям относятся:

1) латеральный и передний

корково-спинномозговые (кортикоспинальные), или пирамидные, пути - осуществляют проведение импульсов от

коры головного мозга к двигательным нейронам передних рогов и нейронам боковых рогов спинного мозга - произвольные движения;2) красноядерно-спинномозговой, или руброспинальный, путь – непроизвольные движения, мышечный тонус;

3) ретикулярно-спинномозговой, или ретикулоспинальный, путь - идет от ретикулярных ядер продолговатого мозга и моста. Этот путь связан с непроизвольными движениями туловища и запуском локомоции (перемещений в пространстве);

4) покрышечно-спинномозговой путь - начинается в верхних и нижних холмиках крыши среднего мозга и заканчивается на клетках передних рогов. Участвует в запуске ориентировочной реакции;

4) преддверно-спинномозговой (вестибулоспинальный) путь - тонус мускулатуры, согласованность движений, равновесие.

Слайд 8Рефлексы спинного мозга подразделяются:

– на двигательные рефлексы, осуществляемые альфа-мотонейронами передних

рогов;

– на вегетативные рефлексы, осуществляемые афферентными клетками боковых рогов.

Среди

мотонейронов спинного мозга выделяют крупные альфа-мотонейроны и мелкие – гамма-мотонейроны. От альфа-мотонейронов берут начало толстые и быстрые волокна двигательных нервов, иннервирующие почти все скелетные мышцы (за исключением мышц лица), что позволяет выполнять фазные движения типа разгибания и сгибания, а также регулировать мышечный тонус. Тонкие волокна гамма-мотонейронов подходят к мышечным веретенам и повышают их чувствительность (иннервируют рецепторы растяжения).Слайд 9Регуляция тонуса осуществляется с участием двух видов рефлексов спинного мозга

– миотатических и позно-тонических.

Фазные движения обеспечиваются сгибательными рефлексами.

Миотатические

рефлексы часто называют сухожильными, т.к. в клинике для их выявления обычно производится удар неврологическим молоточком по сухожилию соответствующей мышцы (коленный рефлекс). Эти рефлексы играют важную роль в поддержании тонуса мышц и равновесия. Позно-тонические рефлексы спинного мозга направлены на поддержание позы. Возникают они с проприорецепторов мышц шеи.

Сгибательный рефлекс возникает под влиянием потока импульсов, идущих от рецепторов кожи (тактильных, температурных, болевых).

Все импульсы возбуждают альфа-мотонейроны сгибателя ипсилатеральной (расположенной на этой же стороне тела) конечности и одновременно тормозят альфа-мотонейроны разгибателей данной конечности, в результате происходит сгибание конечности в соответствующем суставе.

Слайд 10

Рефлексы спинного мозга иначе называют спинальными рефлексами.

Каждый спинальный рефлекс

имеет свое рецептивное поле или локализацию (место нахождения).

Например, центр

коленного рефлекса находится во II-IV поясничном сегменте; ахиллова рефлекса – в V поясничном и I-II крестцовых сегментах; подошвенного рефлекса – в I-II крестцовом, центр брюшных мышц – в VIII-XII грудных сегментах. Жизненно важным центром спинного мозга является двигательный центр диафрагмы, расположенный в III-IV шейных сегментах. Повреждение его ведет к смерти вследствие остановки дыхания.

Слайд 11Вегетативные рефлексы

Автономные центры

спинного мозга:

- пунктиром показаны парасимпатические центры,

- сплошной

линией – симпатические.

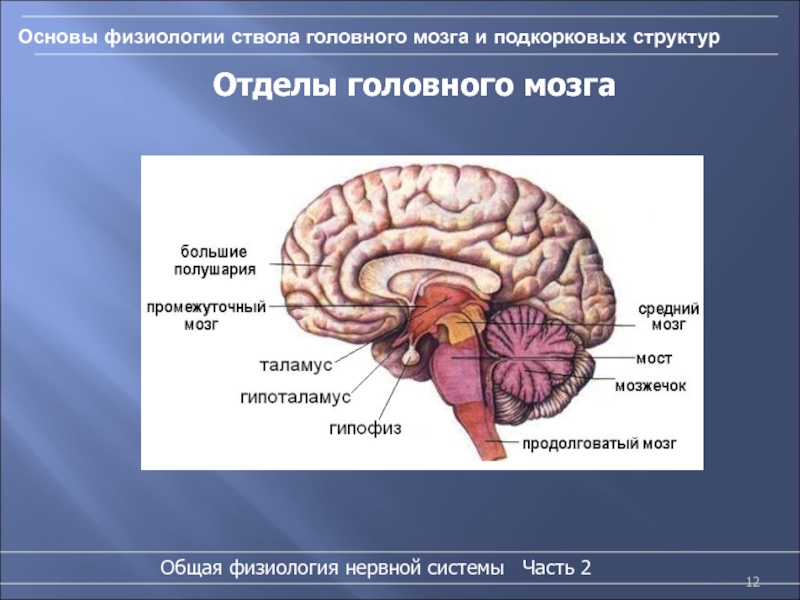

Слайд 12Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых структур

Отделы головного мозга

Общая

физиология нервной системы Часть 2

Слайд 13Черепные нервы

I пара — обонятельный нерв

II пара — зрительный нерв

III пара — глазодвигательный

нерв

IV пара — блоковый нерв

V пара — тройничный нерв

VI пара — отводящий нерв

VII

пара — лицевой нервVIII пара — преддверно-улитковый (слуховой) нерв

IX пара — языкоглоточный нерв

Х пара — блуждающий нерв

XI пара — добавочный нерв

XII пара — подъязычный нерв

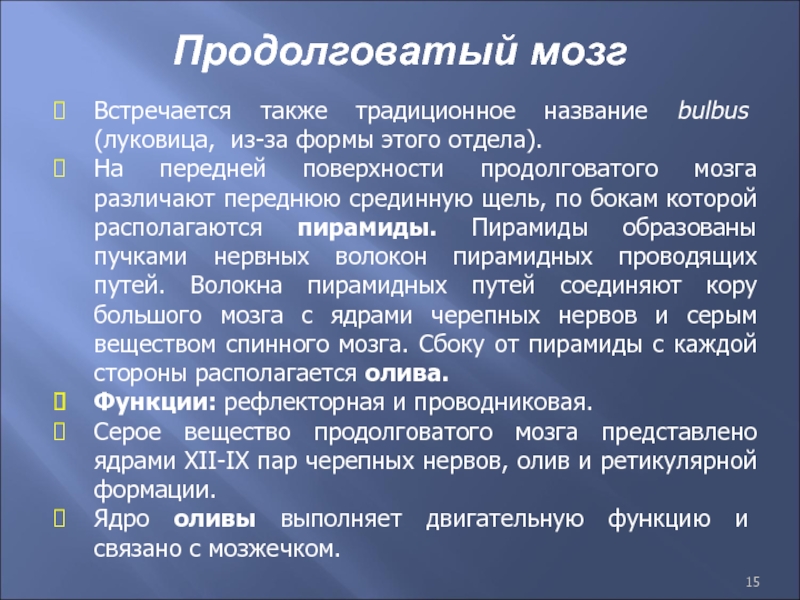

Слайд 15Продолговатый мозг

Встречается также традиционное название bulbus (луковица, из-за формы этого

отдела).

На передней поверхности продолговатого мозга различают переднюю срединную щель, по

бокам которой располагаются пирамиды. Пирамиды образованы пучками нервных волокон пирамидных проводящих путей. Волокна пирамидных путей соединяют кору большого мозга с ядрами черепных нервов и серым веществом спинного мозга. Сбоку от пирамиды с каждой стороны располагается олива.Функции: рефлекторная и проводниковая.

Серое вещество продолговатого мозга представлено ядрами XII-IX пар черепных нервов, олив и ретикулярной формации.

Ядро оливы выполняет двигательную функцию и связано с мозжечком.

Слайд 16Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых структур

Защитные рефлексы: кашель,

чиханье, мигание, слезоотделение, рвота.

Пищевые рефлексы: сосание, глотание, жевание, секреция

пищеварительных желез.Сердечно-сосудистый центр, регулирующий деятельность сердца и кровеносных сосудов.

4. Дыхательный центр.

5. Рефлексы, обеспечивающие поддержание позного тонуса, регуляцию тонуса мышц-сгибателей и разгибателей.

Рефлексы продолговатого мозга

Общая физиология центральной нервной системы Часть 2

Слайд 17Через продолговатый мозг проходят проводящие пути, соединяющие двусторонней связью кору,

промежуточный, средний мозг, мозжечок и спинной мозг.

От вестибулярных ядер

продолговатого мозга (ядра Дейтерса) начинается нисходящий вестибулоспинальный тракт, участвующий в осуществлении установочных рефлексов позы, перераспределении тонуса мышц.Продолговатый мозг

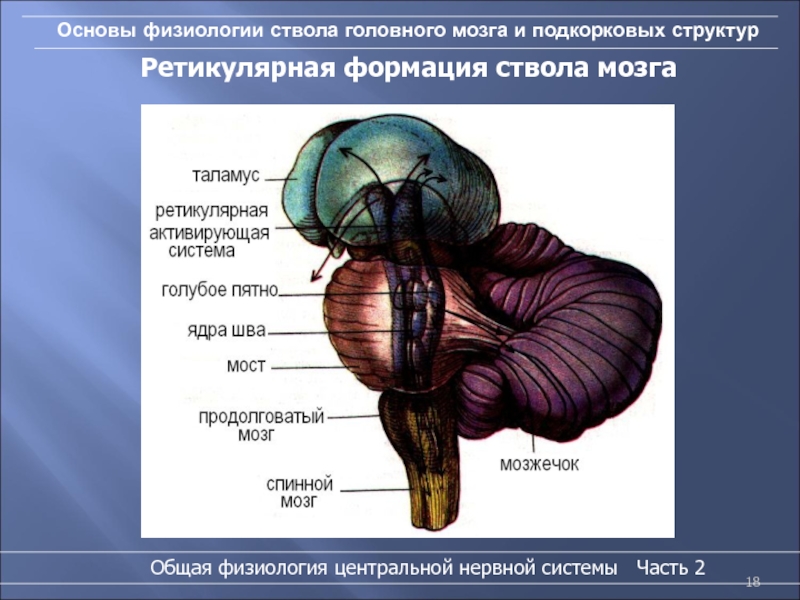

Слайд 18Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых структур

Ретикулярная формация ствола

мозга

Общая физиология центральной нервной системы Часть 2

Слайд 19Ретикулярная формация

Регулирует уровень возбудимости и тонуса различных отделов ЦНС.

Участвует в

регуляции сна и бодрствования, вегетативных функций и движений.

Участвует в

обработке сенсорной информации.Слайд 20Мост

Располагается выше продолговатого мозга и выполняет сенсорные, проводниковые, двигательные, интегративные

рефлекторные функции.

Мост имеет вид лежащего поперечно утолщенного валика, от

латеральной стороны которого справа и слева отходят средние мозжечковые ножки. Передняя поверхность внизу образует четкую границу с продолговатым мозгом, а вверху мост граничит с ножками мозга.

Передняя поверхность моста поперечно исчерчена в связи с поперечным направлением волокон, которые идут от собственных ядер моста в средние мозжечковые ножки и дальше в мозжечок.

Проводящие пути передней части моста связывают кору головного мозга со спинным мозгом, с двигательными ядрами черепных нервов и с корой полушарий мозжечка.

Слайд 21Мост

Серое вещество:

Ядра VIII-V пар черепных нервов.

Пневмотаксический центр, регулирующий деятельность

инспираторного и экспираторного дыхательных центров продолговатого мозга. Они как регулятор

периодически затормаживают инспираторный дыхательный центр и стимулируют нейроны экспираторного дыхательного центра. Так осуществляется прекращение вдоха и начало выдоха.Другим важным центром ретикулярной формации моста является голубое ядро, отвечающее за регуляцию цикла «сон-бодрствование». Эти нейроны вызывают активацию ретикулоспинального пути в фазу «быстрого» сна, что приводит к торможению спинальных рефлексов и снижению мышечного тонуса.

Слайд 22Мозжечок

Мозжечок состоит из двух полушарий и непарного отдела – червя.

Полушария

и червь мозжечка состоят из лежащего на периферии серого вещества

– коры, и расположенного глубже белого вещества, в котором сконцентрированы три пары ядер мозжечка.Зубчатое ядро связано с таламусом, шаровидное и пробковидное ядра – с красным ядром среднего мозга,

ядро шатра – с вестибулярным ядром Дейтерса, ретикулярной формацией моста и продолговатого мозга.

Слайд 24Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых структур

Общая физиология центральной

нервной системы Часть 2

Строение коры мозжечка

Слайд 25Мозжечок

Функции мозжечка в основном связывают с регуляцией мышечного тонуса, координацией

движений, поддержанием позы и равновесия, программированием движений.

Установлено, что мозжечок

оказывает влияние на деятельность сердца, изменяя АД и интенсивность кровотока, глубину и частоту дыхания, участвует в обеспечении моторной, секреторной и всасывающей функции ЖКТ, в процессах желчеобразования, поддержании мышечного тонуса мочевого пузыря, обеспечения репродуктивной функции, обмене веществ и энергии, терморегуляции и кроветворении, формировании условных рефлексов.Слайд 26Мозжечок

Мозжечок не имеет прямой связи с рецепторами организма, но многочисленными

путями через три пары ножек связан со всеми отделами центральной

нервной системыВерхние ножки мозжечка направляются к четверохолмию среднего мозга, самые толстые средние обхватывают продолговатый мозг и переходят в мост.

Нижние ножки спускаются и сливаются с продолговатым мозгом.

Слайд 28Средний мозг

Морфофункциональная организация среднего мозга.

Основные структуры:

четверохолмие, черная субстанция,

красные ядра, ретикулярная формация, ядра III и IV пар черепных

нервов, ножки мозгаСлайд 29Средний мозг

Средний мозг играет важную роль в регуляции мышечного тонуса

и в осуществлении установочных и выпрямительных рефлексов, благодаря которым возможны

стояние и ходьба.Роль среднего мозга в регуляции мышечного тонуса лучше всего наблюдать на кошке, у которой сделан поперечный разрез между продолговатым и средним мозгом. У такой кошки резко повышается тонус мышц, особенно разгибателей. Голова запрокидывается назад, резко выпрямляются лапы. Мышцы настолько сильно сокращены, что попытка согнуть конечность заканчивается неудачей. Животное, поставленное на вытянутые, как палки, лапы, может стоять. Такое состояние называется ригидностью.

Это явление объясняют тем, что перерезкой отделяются от продолговатого и спинного мозга красные ядра и ретикулярная формация, обеспечивающие торможение мотонейронов разгибателей.

Таким образом, основное вестибулярное ядро продолговатого мозга – ядро Дейтерса – и красное ядро оказывают друг на друга тормозное воздействие.

Слайд 31Большие полушария мозга

Большие полушария составляют 80 % массы головного мозга.

Кора больших полушарий представляет собой слой серого вещества толщиной до

5 мм. Строение и взаиморасположение нейронов в различных участках коры неодинаково, что определяет цитоархитектонику коры.

Тела нейронов образуют шесть слоев: молекулярный, наружный зернистый, наружный пирамидный, внутренний зернистый, внутренний пирамидный, полиморфный.

Слайд 32Кора больших полушарий

Аксоны пирамидных клеток выходят из коры, а также

оканчиваются в других корковых структурах. Это позволяет пирамидным нейронам осуществлять

эфферентную функцию коры, и обеспечивать внутрикорковые связи.Звездчатые нейроны, название которых обусловлено их формой, обеспечивают процессы восприятия раздражений и взаимодействия различных пирамидных нейронов. Восприятие и обработка поступающих в кору сигналов происходит в I – IV слоях. Покидающие кору эфферентные пути формируются преимущественно в V и VI слоях.

Слайд 33Основы физиологии коры больших полушарий

Полусхематичное изображение слоев коры головного мозга

Слева

- основные типы нервных клеток, посередине – тела нейронов, справа

– общее расположение волокон.Общая физиология центральной нервной системы Часть 2

Слайд 34Основы физиологии коры больших полушарий

Общая физиология центральной нервной системы

Часть 2

Строение пирамидного нейрона коры больших полушарий

Сома пирамидных нейронов

по форме напоминает пирамиду (1), от которой отходит один длинный апикальный дендрит (3), множество базальных дендритов (4) и аксон (2). Слайд 35Функциональной единицей коры является вертикальная колонка, представляющая собой совокупность вытянутых

по вертикали крупных пирамидных клеток с расположенными над ними и

под ними нейронами.Колонки располагаются перпендикулярно поверхности коры и представляют собой группы нейронов, реагирующих на один вид стимулов.

Все нейроны вертикальной колонки отвечают на одно и тоже афферентное раздражение одинаковой реакцией и совместно формируют эфферентный ответ.

Для обеспечения сложных реакций колонки за счет горизонтальных связей объединяются в более крупные образования – макроколонки.

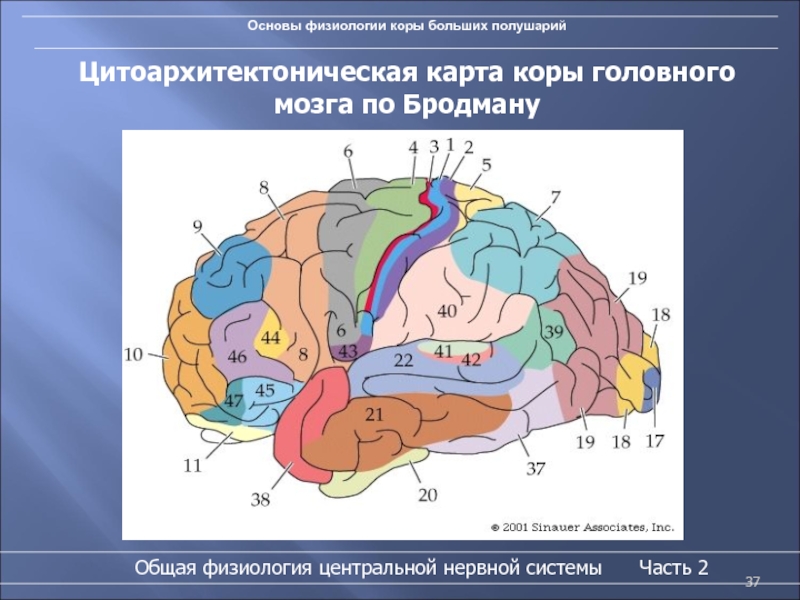

Слайд 37Основы физиологии коры больших полушарий

Цитоархитектоническая карта коры головного мозга по

Бродману

Общая физиология центральной нервной системы Часть 2

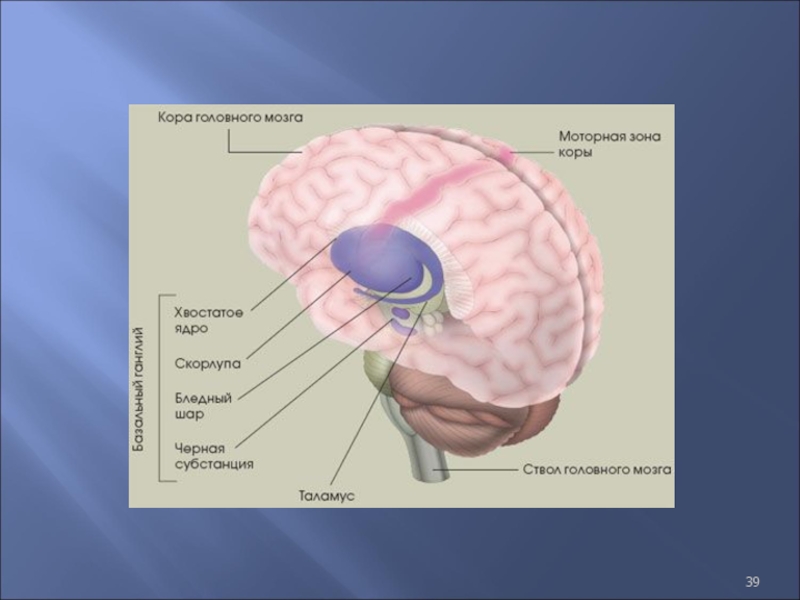

Слайд 38Подкорковые ядра

Хвостатое ядро, скорлупа (полосатое тело), бледный шар – стриопаллидарная

система.

Черная субстанция.

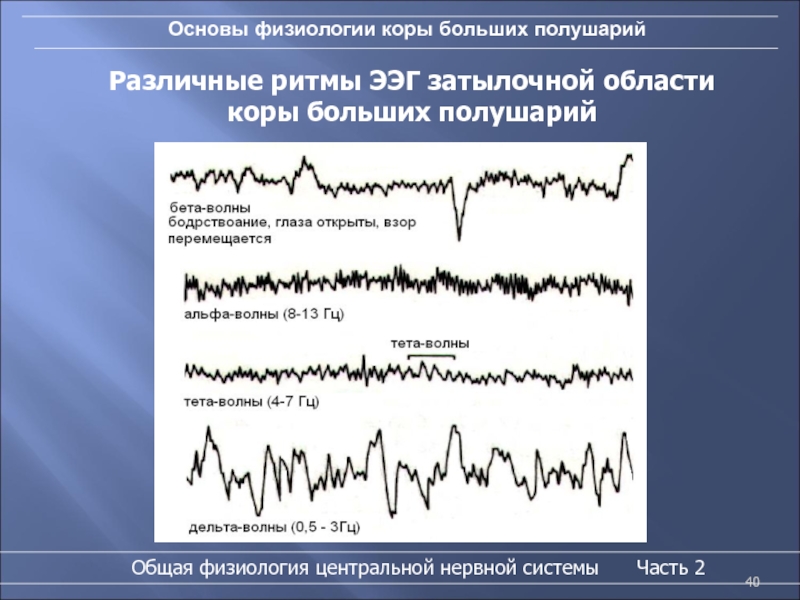

Слайд 40Основы физиологии коры больших полушарий

Различные ритмы ЭЭГ затылочной области коры

больших полушарий

Общая физиология центральной нервной системы Часть 2

Слайд 41Основными анализируемыми параметрами ЭЭГ являются частота и амплитуда волновой активности.

Регистрируется четыре основных физиологических ритма: альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмы

.В состоянии относительного покоя чаще всего регистрируется альфа-ритм (8 – 13 колебаний в 1 с);

в состоянии активного внимания – бета-ритм (14 и выше колебаний в 1 с);

при засыпании и некоторых эмоциональных состояниях – тета-ритм (4 – 7 колебаний в 1 с);

при глубоком сне, потере сознания, наркозе – дельта-ритм (1 – 3 колебаний в 1 с).

Слайд 42Лимбическая система

Под лимбической системой понимают ряд корковых и подкорковых структур,

обеспечивающих организацию мотивационно-эмоциональных реакций, процессы памяти и обучения.

Слайд 43Основы физиологии ствола головного мозга и подкорковых структур

Структуры лимбической системы

(limbus – край)

гипоталамус,

передневентральное ядро таламуса,

поясная извилина,

гиппокамп,

мамиллярные тела гипоталамуса,

свод,

перегородка,

орбито-фронтальная кора,

расположенная на базальной части лобной доли мозгаминдалина

Общая физиология центральной нервной системы Часть 2