Слайд 1Ферменты: понятие, общие свойства, локализация ферментов.

Слайд 2ФЕРМЕНТЫ - органические вещества белковой природы, которые во много раз

ускоряют протекание реакций, не подвергаясь при этом химическим превращениям.

В

настоящее время известно более 3700 ферментов.

В научной литературе на русском языке утвердились оба термина : «ферменты» и «энзимы»,

но предпочтение отдают термину «фермент», хотя наука о ферментах называется энзимологией.

Слово«фермент» происходит от лат. fеrmentum– закваска, слово – «энзим» от греч. еn– в, внутри и zyme– дрожжи.

Слайд 3При наименовании фермента за основу берут название субстрата и добавляют

суффикс «аза».

Так появились, в частности, протеиназы – ферменты, расщепляющие

белки (протеины), липазы (расщепляют липиды, или жиры)и т.д.

Некоторые ферменты получили специальное (тривиальное) название, например, пищеварительные ферменты – пепсин, химотрипсин и трипсин.

Слайд 4Сходство ферментов с небиологическими катализаторами заключается в том, что ферменты:

1) катализируют только энергетически возможные реакции, т.е. реакции, которые могут

протекать и без них;

2) не изменяют направление реакции;

3) не сдвигают равновесие обратимой реакции, а лишь ускоряют его наступление;

4) не расходуются в процессе реакции и выходят из реакции в первоначальном виде.

Слайд 5Отличие ферментов от небиологических катализаторов заключается в том, что:

1)

скорость ферментативных реакций выше, чем реакций, катализируемых небелковыми катализаторами (эффективность

действия ферментов).

2) ферменты обладают высокой специфичностью действия;

3) ферменты катализируют реакции в очень мягких условиях (обычное давление, нейтральная рН, невысокая tº);

4) активность ферментов в клетках строго регулируется как на генетическом уровне, так и посредством определённых низкомолекулярных соединений (субстратов и продуктов реакции, катализируемых этими же ферментами);

5) скорость ферментативной реакции прямо пропорциональна количеству фермента.

Слайд 6Специфичность –

наиболее важное свойство ферментов, определяющее биологическую значимость этих

молекул.

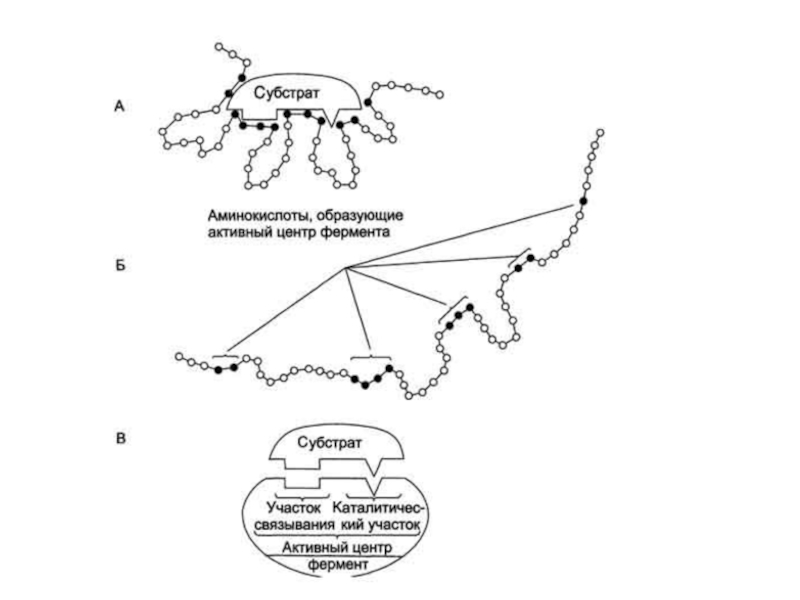

Биологическая функция фермента, как и любого белка, обусловлена наличием в

его структуре активного центра.

Лиганд, взаимодействующий с активным центром фермента, называют субстратом.

В активном центре фермента есть аминокислотные остатки, функциональные группы которых обеспечивают связывание субстрата – участок связывания, и аминокислотные остатки, функциональные группы которых осуществляют химическое превращение субстрата – каталитический участок.

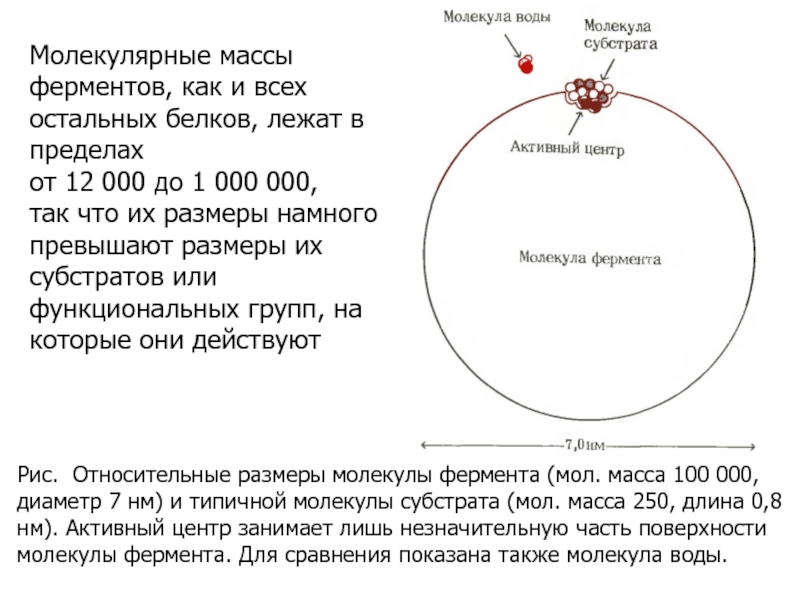

Слайд 8Рис. Относительные размеры молекулы фермента (мол. масса 100 000, диаметр

7 нм) и типичной молекулы субстрата (мол. масса 250, длина

0,8 нм). Активный центр занимает лишь незначительную часть поверхности молекулы фермента. Для сравнения показана также молекула воды.

Молекулярные массы ферментов, как и всех остальных белков, лежат в пределах

от 12 000 до 1 000 000,

так что их размеры намного превышают размеры их субстратов или функциональных групп, на которые они действуют

Слайд 9В участке связывания субстрат при помощи нековалентных связей взаимодействует (связывается)

с ферментом, формируя фермент-субстратный комплекс.

В каталитическом участке субстрат претерпевает

химическое превращение в продукт, который затем высвобождается из активного центра фермента.

Схематично процесс катализа можно представить следующим уравнением:

Е + S ↔ ES ↔ ЕР ↔ Е + Р,

где Е - фермент (энзим), S - субстрат, Р - продукт.

Данные обозначения общеприняты и происходят от английских слов enzyme, substrat, product.

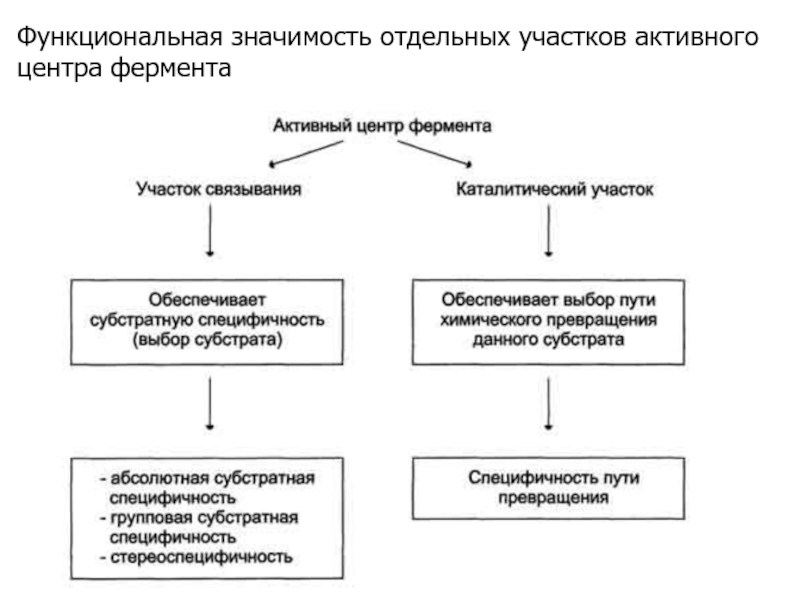

Слайд 10Функциональная значимость отдельных участков активного центра фермента

Слайд 111. Субстратная специфичность

- способность каждого фермента взаимодействовать лишь с одним

или несколькими определёнными субстратами.

Различают:

- абсолютную субстратную специфичность;

- групповую субстратную

специфичность;

- стереоспецифичность.

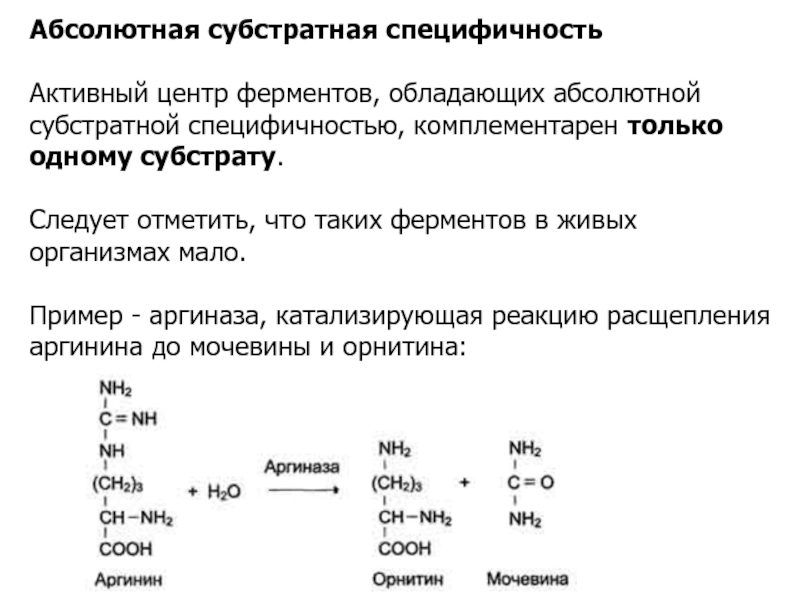

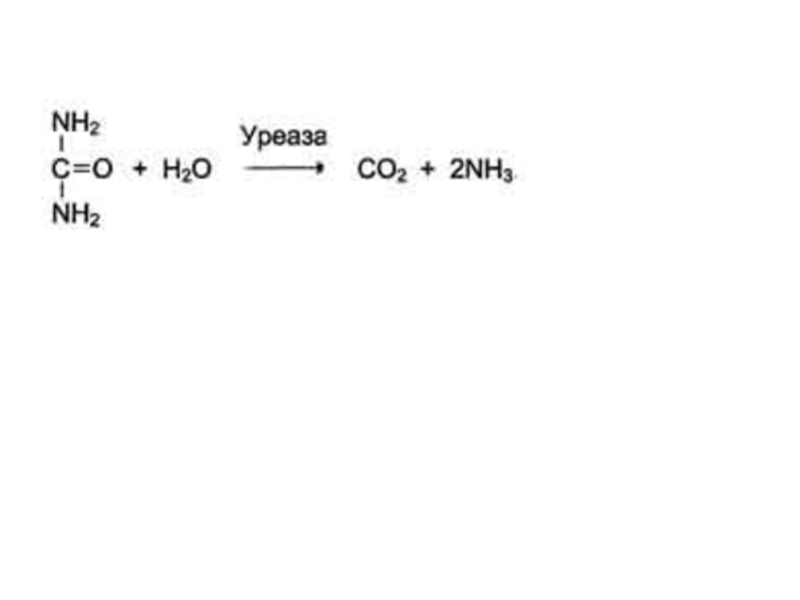

Слайд 12Абсолютная субстратная специфичность

Активный центр ферментов, обладающих абсолютной субстратной специфичностью, комплементарен

только одному субстрату.

Следует отметить, что таких ферментов в живых

организмах мало.

Пример - аргиназа, катализирующая реакцию расщепления аргинина до мочевины и орнитина:

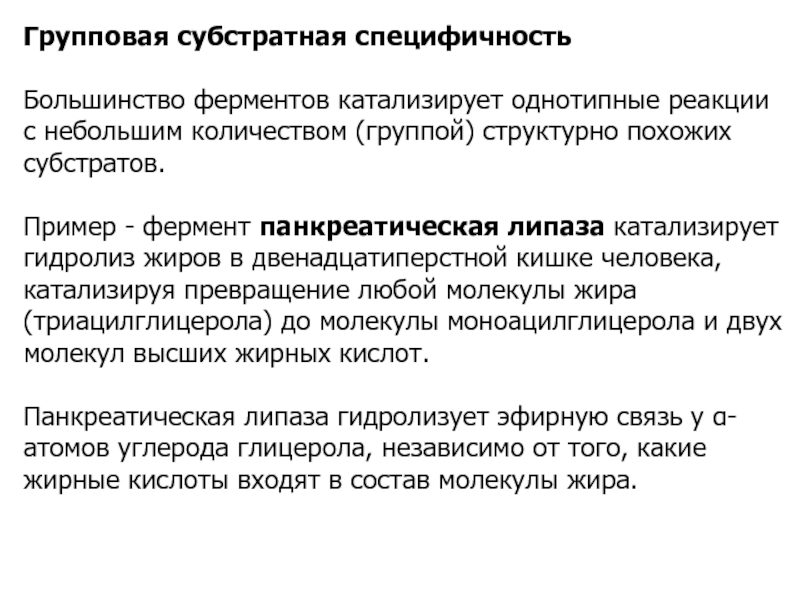

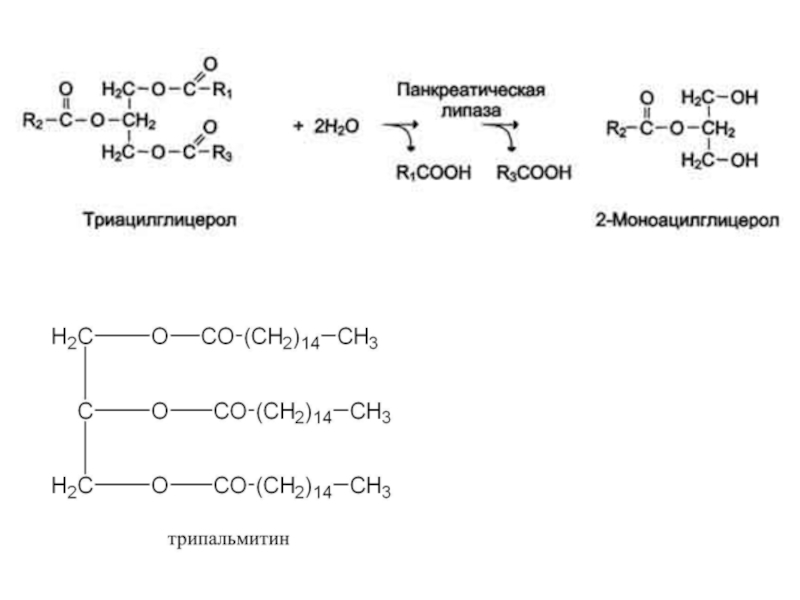

Слайд 14Групповая субстратная специфичность

Большинство ферментов катализирует однотипные реакции с небольшим количеством

(группой) структурно похожих субстратов.

Пример - фермент панкреатическая липаза катализирует гидролиз

жиров в двенадцатиперстной кишке человека, катализируя превращение любой молекулы жира (триацилглицерола) до молекулы моноацилглицерола и двух молекул высших жирных кислот.

Панкреатическая липаза гидролизует эфирную связь у α-атомов углерода глицерола, независимо от того, какие жирные кислоты входят в состав молекулы жира.

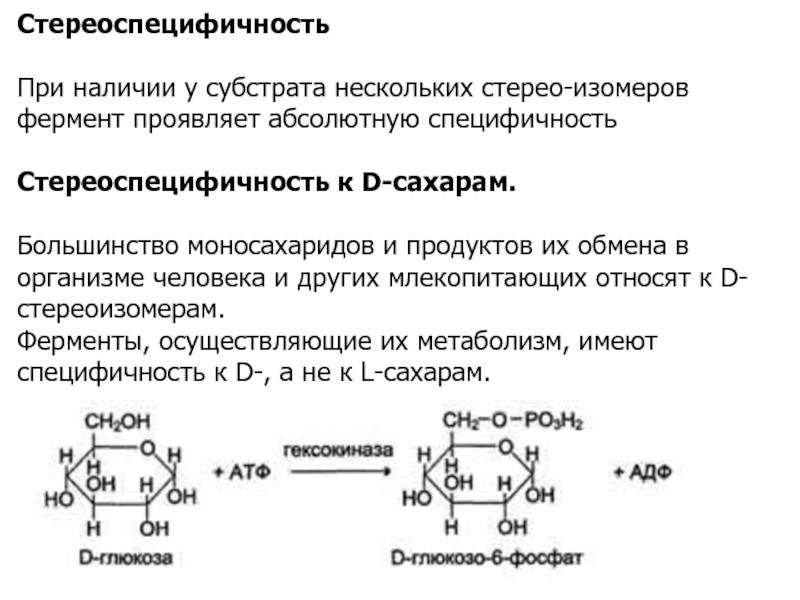

Слайд 16Стереоспецифичность

При наличии у субстрата нескольких стерео-изомеров фермент проявляет абсолютную специфичность

Стереоспецифичность

к D-сахарам.

Большинство моносахаридов и продуктов их обмена в организме человека

и других млекопитающих относят к D-стереоизомерам.

Ферменты, осуществляющие их метаболизм, имеют специфичность к D-, а не к L-сахарам.

Слайд 17Стереоспецифичность к L-аминокислотам.

Белки человека состоят из аминокислот L-ряда. Большинство

ферментов, обеспечивающих превращение аминокислот, имеет стереоспецифичность к L-аминокислотам.

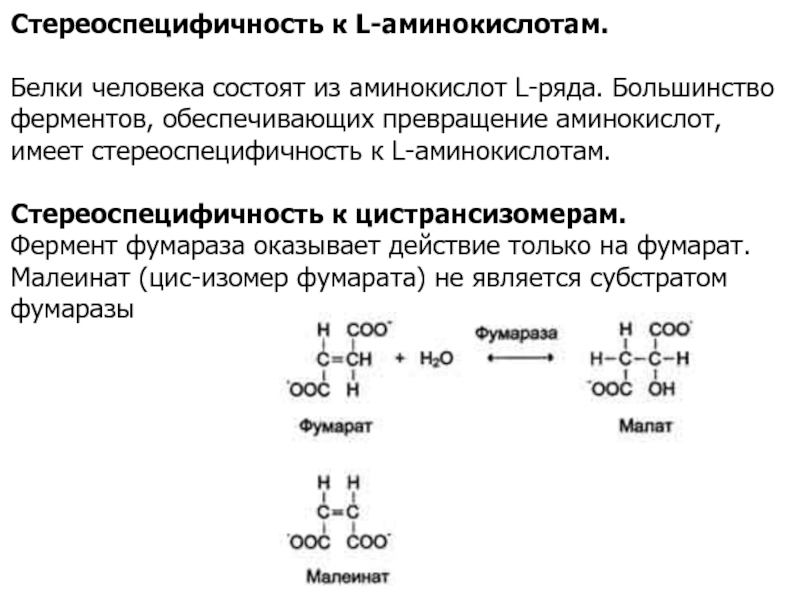

Стереоспецифичность к цистрансизомерам.

Фермент

фумараза оказывает действие только на фумарат. Малеинат (цис-изомер фумарата) не является субстратом фумаразы

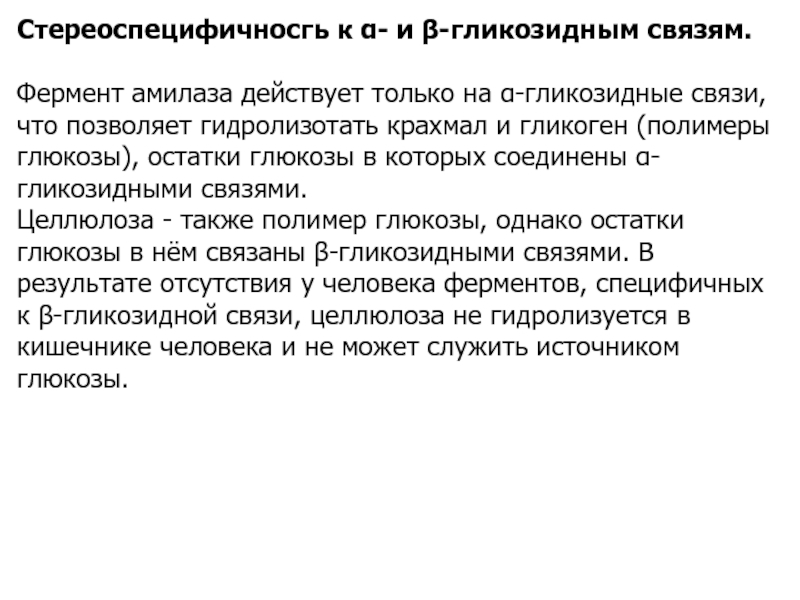

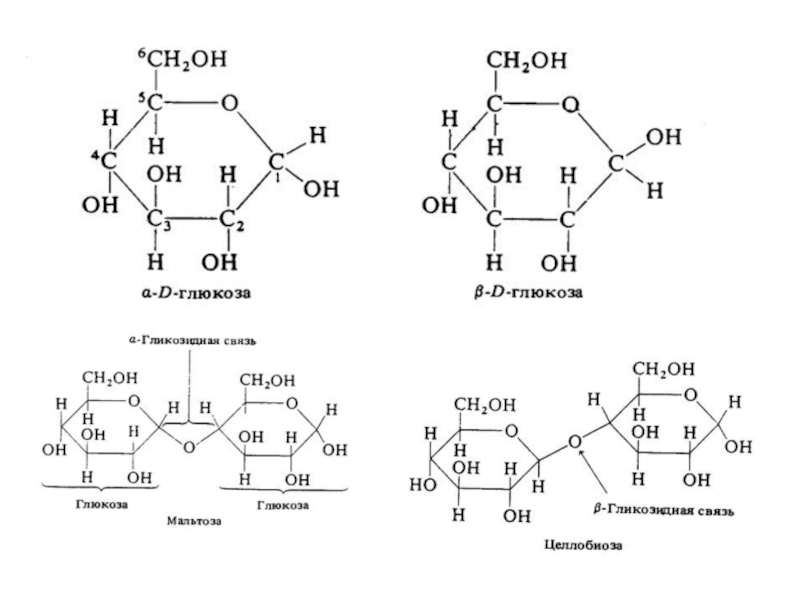

Слайд 18Стереоспецифичносгь к α- и β-гликозидным связям.

Фермент амилаза действует только

на α-гликозидные связи, что позволяет гидролизотать крахмал и гликоген (полимеры

глюкозы), остатки глюкозы в которых соединены α-гликозидными связями.

Целлюлоза - также полимер глюкозы, однако остатки глюкозы в нём связаны β-гликозидными связями. В результате отсутствия у человека ферментов, специфичных к β-гликозидной связи, целлюлоза не гидролизуется в кишечнике человека и не может служить источником глюкозы.

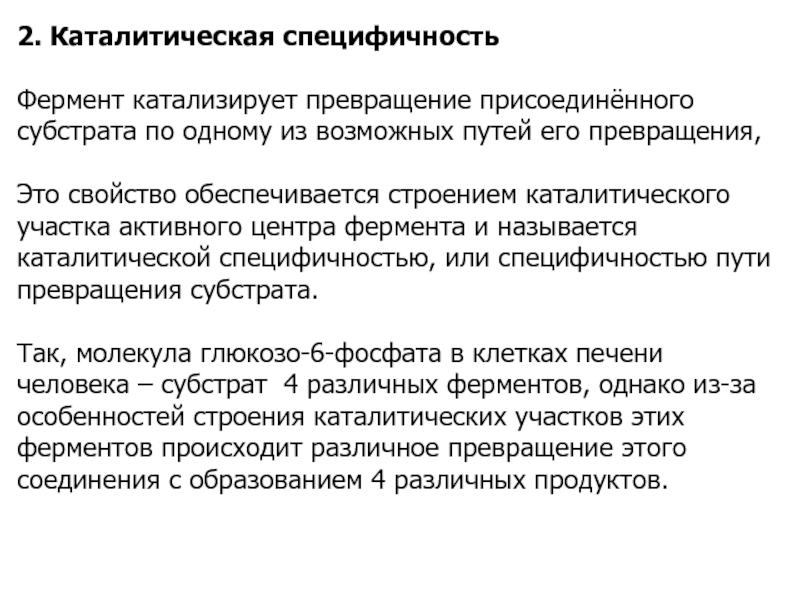

Слайд 202. Каталитическая специфичность

Фермент катализирует превращение присоединённого субстрата по одному из

возможных путей его превращения,

Это свойство обеспечивается строением каталитического участка

активного центра фермента и называется каталитической специфичностью, или специфичностью пути превращения субстрата.

Так, молекула глюкозо-6-фосфата в клетках печени человека – субстрат 4 различных ферментов, однако из-за особенностей строения каталитических участков этих ферментов происходит различное превращение этого соединения с образованием 4 различных продуктов.

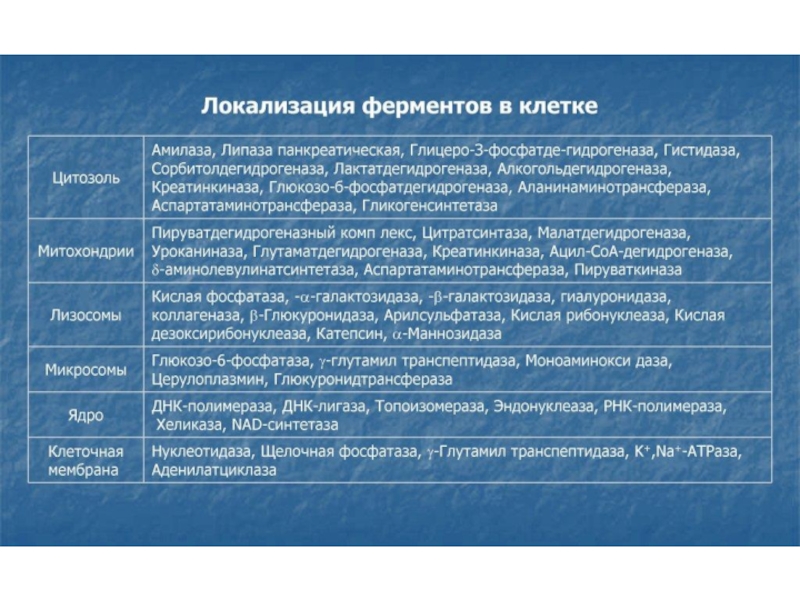

Слайд 22Локализация ферментов

Большинство ферментов имеет внутриклеточную локализацию и распределены в организме

неравномерно.

Все ферменты одного метаболического пути, как правило, находятся в

одном отделе клетки.

Особенно разделение метаболических путей важно для противоположно направленных катаболических и анаболических процессов.

Например, синтез жирных кислот происходит в цитоплазме, а их распад в митохондриях. Если бы такого разделения не существовало, образовывались бы бесполезные с функциональной и энергетической точки зрения пути.

Слайд 23В метаболических путях продукт первой ферментативной реакции служит субстратом второй

и так далее до формирования конечного продукта.

Промежуточные продукты метаболического

пути могут высвобождаться из последовательности реакций и использоваться в других метаболических путях, т.е. метаболические пути связаны между собой промежуточными продуктами.

В ряде случаев пространственная организация ферментов настолько сильно выражена, что продукт реакции ни при каких условиях не может быть вычленен из метаболического пути и обязательно служит субстратом следующей реакции. Такая организация метаболического пути носит название мультиферментного комплекса и возникает в результате структурно-функциональной организации ферментов.

Обычно такие комплексы связаны с мембранами.

Слайд 24Примеры мультиферментных комплексов:

- пируватдегидрогеназный комплекс, под действием которого происходит

окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты (пирувата)

- синтазу жирных кислот, катализирующую

синтез пальмитиновой кислоты.