Слайд 1Физиология АНС (автономной или вегетативной

нервной системы). 2

Слайд 2План лекции

1. Передача информации в вегетативных ганглиях (медиаторы, рецепторы). Их

функции.

2. Симпатическая система. Медиаторы и рецепторы периферических симпатических синапсов,

их эффекты.

3. Парасимпатическая система. Медиаторы и рецепторы периферических парасимпатических синапсов, их эффекты.

4. Варианты функциональных взаимоотношений симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы в состоянии покоя, при деятельном состоянии.

5. Биоритмы автономной нервной системы.

Нервная регуляция висцеральных функций. Эффекты с висцерорецепторов (классификация висцерорецепторов, висцерорефлексов, уровни замыкания их рефлекторных дуг).

Эффекты с проприорецепторов, вестибулорецепторов, с рецепторов органов чувств, биологически активных точек.

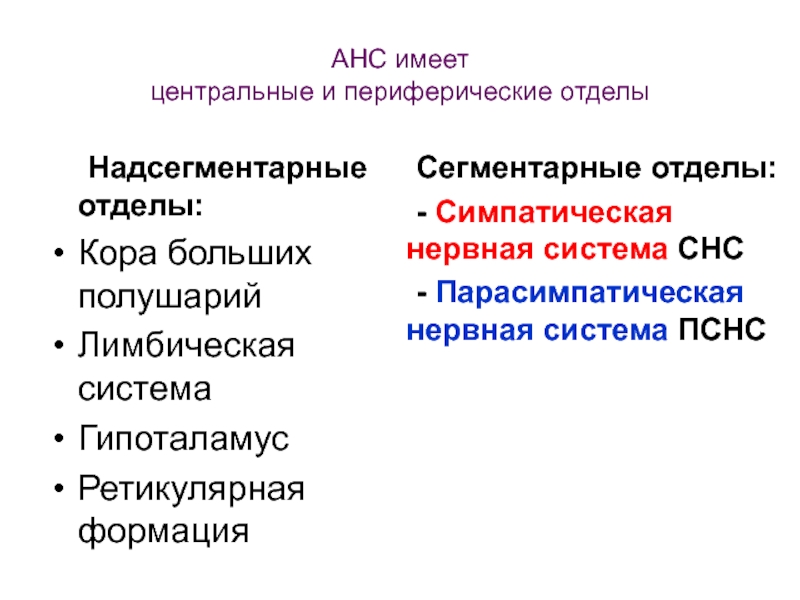

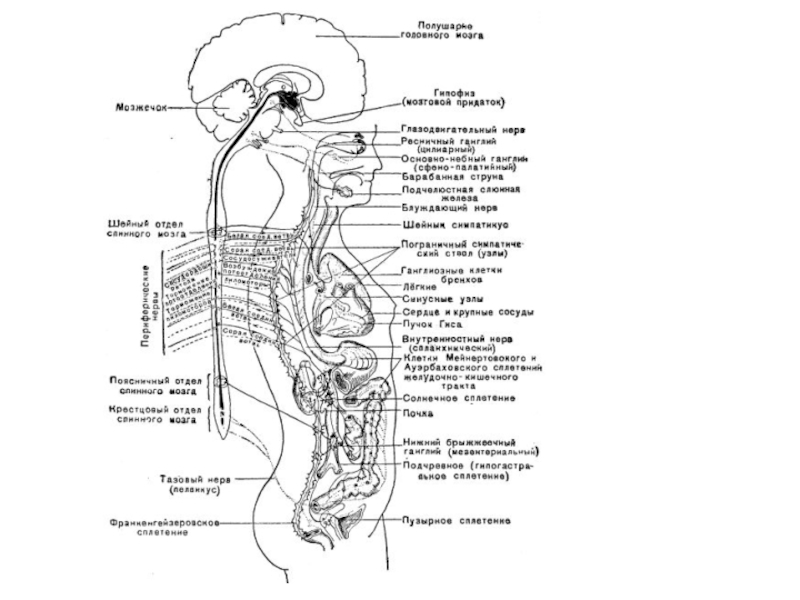

Слайд 3АНС имеет

центральные и периферические отделы

Надсегментарные отделы:

Кора больших полушарий

Лимбическая система

Гипоталамус

Ретикулярная

формация

Сегментарные отделы:

- Симпатическая нервная система СНС

- Парасимпатическая нервная система

ПСНС

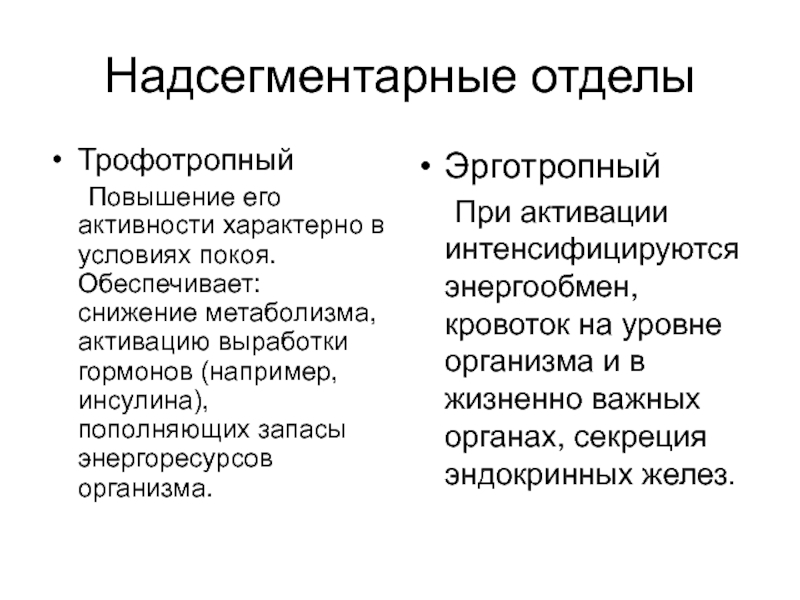

Слайд 4Надсегментарные отделы

Трофотропный

Повышение его активности характерно в условиях покоя. Обеспечивает: снижение

метаболизма, активацию выработки гормонов (например, инсулина), пополняющих запасы энергоресурсов организма.

Эрготропный

При

активации интенсифицируются энергообмен, кровоток на уровне организма и в жизненно важных органах, секреция эндокринных желез.

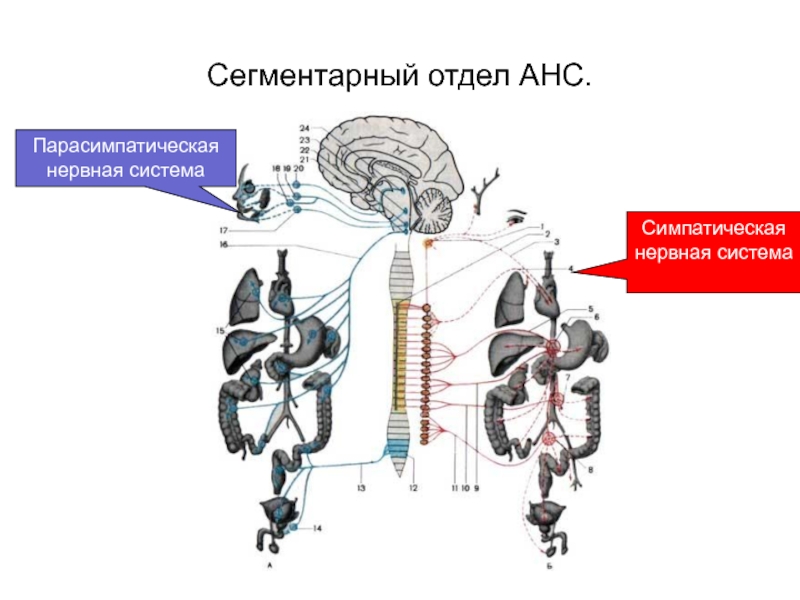

Слайд 6Сегментарный отдел АНС.

Симпатическая нервная система

Парасимпатическая нервная система

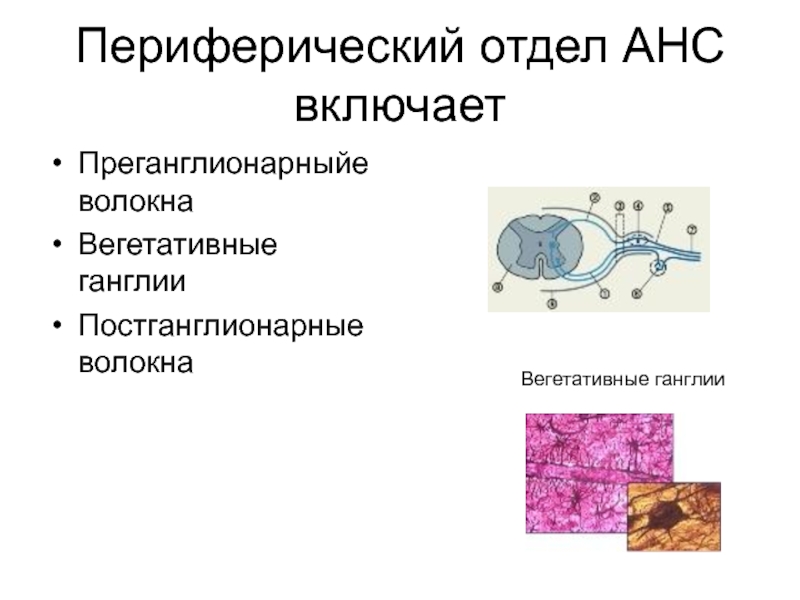

Слайд 7Периферический отдел АНС включает

Преганглионарныйе волокна

Вегетативные ганглии

Постганглионарные волокна

Вегетативные ганглии

Слайд 8Вегетативные ганглии

СНС –

Превертебральные

Паравертебральные

ПСНС –

Экстрамуральные

Интрамуральные

Слайд 9

В вегетативных ганглиях происходит синаптическая передача возбуждения с переганглионарного волокна

на ганглионарный нейрон, который по постганглионарному волокну посылает сигнал на

клетку-мишень (в рабочие органы).

Слайд 10Передача импульсов в ганглиях АНС (синаптическая передача)

Основной медиатор – Ацетилхолин

(АХ)

Рецепторы постсинаптические: Никотин-чувствительные холинорецепторы (Н-ХР)

Другие медиаторы и рецепторы выполняют модулирующую

функцию

Слайд 11Работа вегетативного ганглия

Вегетативный ганглий – нервный центр, вынесенный на периферию.

Для него характерны:

Дивергенция.

Конвергенция и как следствие –

пространственная суммация.

Временная суммация.

Большая синаптическая задержка от 1,5 до 30мс

Длительный латентный период.

Трансформация ритма.

Слайд 13Симпатический отдел автономной нервной системы. Строение

Центральная часть симпатического отдела представлена

симпатическими ядрами боковых рогов спинного мозга от последнего шейного до

поясничных сегментов (тораколюмбальный отдел). Аксоны этих ядер выходят из спинного мозга в виде белых соединительных ветвей (преганглионарные волокна) и вступают в узлы симпатического ствола. Скорость проведения возбуждения в этих аксонах 1-20 м/с.

Периферическая часть образована чувствительными и эфферентными нейронами симпатических ганглиев. Околопозвоночные (паравертебральные), парные ганглии располагаются по обе стороны позвоночника от основания черепа до крестца в виде цепочек, которые называются правым и левым симпатическим стволом. Со спиномозговыми нервами узлы соединены белыми и серыми ветвями. По белой ветви в узел входит преганглионарное волокно, которое может переключаться на эффекторный ганглионарный нейрон. Часть постганглионарных волокон по серой соединительной ветви вновь возвращается в спиномозговой нерв и далее следует в его составе без перерыва к эффекторному органу. Другие волокна собираются в отдельные веточки (чревные нервы) и направляются к органам грудной и брюшной полости, таза или к предпозвоночным узлам, а затем к исполнительным органам. Постганглионарные волокна большей частью лишены миелиновой оболочки, поэтому имеют сероватую окраску. В ганглиях симпатического ствола прерывается только часть преганглионарных волокон, остальные же проходят их транзитом и переключаются на эффекторный нейрон в превертебральных (непарных )ганглиях.

Наиболее крупными превертебральными ганглиями являются: солнечное сплетение (образованное чревным и краниальным брызжеечным узлами) и каудальный брыжеечный узел. От клеток этих узлов начинаются постганглионарные симпатические волокна, иннервирующие почти все органы брюшной полости. Они образуют многочисленные нервные стволы, которые, направляясь к органам брюшной полости, образуют ряд сплетений: желудочное, печеночное и др.

Эффекторами, которые снабжаются постганглионарными симпатическими волокнами, являются гладкие мышцы всех органов (сосудов, волосяных луковиц, зрачка, легких, органов пищеварения, выделения, потовые, сальные и пищеварительные железы), а также клетки печени и жировой клетчатки.

Симпатическая нервная система помимо эфферентных путей имеет собственные чувствительные пути. По локализации клеточных тел, ходу и длине отростков они делятся на две группы. Первая группа периферических афферентных нейронов включает клетки, тела которых локализуются в предпозвоночных симпатических ганглиях. Один из длинных отростков направляется на периферию, второй - в сторону спинного мозга, вступая в него в составе дорсальных корешков. Вторая группа характеризуется тем, что длинный отросток этих чувствительных клеток идет к рабочему органу, а короткие распределяются в самом ганглии, контактируя с вставочными нейронами и через них с эфферентными нейронами, образуя морфологическую основу для вегетативного периферического ганглионарного рефлекса.

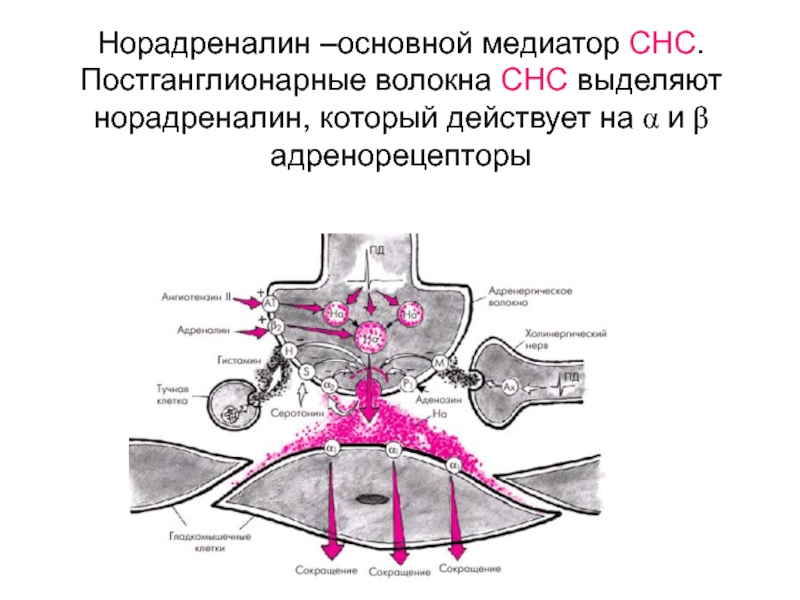

Слайд 15Норадреналин –основной медиатор СНС.

Постганглионарные волокна СНС выделяют норадреналин, который

действует на α и β адренорецепторы

Слайд 16Парасимпатическая нервная система. Строение

Этот отдел также включает в себя центральную

и периферическую части (образования).

Центральные структуры расположены в среднем, продолговатом мозге

и в крестцовом отделе спинного мозга. К парасимпатическим ядрам продолговатого мозга относятся вегетативные ядра VII, IX, Х пар черепномозговых нервов.

Преганглионарные волокна к структурам головы выходят из ствола мозга в составе трех пар черепно-мозговых нервов: III (глазодвигательного), VII (лицевого), IX (языкоглоточного) и заканчиваются на эффекторных нейронах ресничного, ушного, крылонебного, челюстного (подъязычного) узлов. От них постганглионарные волокна идут к органам головы.

К органам шеи, грудной и брюшной полостей Преганглионарные нейроны продолговатого мозга посылают свои волокна в составе блуждающего нерва (X пара).

Крестцовый отдел представлен центрами, расположенными в боковых рогах первых трех крестцовых сегментов спинного мозга. Отсюда преганглионарные парасимпатические волокна в составе тазового нерва направляются к органам таза.

Постганглионарные парасимпатические волокна иннервируют глазные мышцы, слезные и слюнные железы, мускулатуру и железы пищеварительного тракта, трахею, гортань, легкие, предсердия, выделительные и половые органы. В отличие от симпатических постганглионарных волокон, они не иннервируют гладкие мышцы кровеносных сосудов, за исключением сосудов половых органов, коронарных артерий и некоторых артерий мозга.

Главным коллектором чувствительных путей парасимпатической нервной системы является блуждающий нерв. Важную физиологическую роль играет его чувствительная ветвь - депрессорный нерв, по которому проводится в ЦНС информация о величине давления крови в аорте, что характеризует функциональное состояние сердца и сосудов. Клеточные тела афферентных путей блуждающего нерва лежат, в основном, в яремном узле, их волокна входят в продолговатый мозг на уровне олив.

В синусный нерв, который является ветвью языкоглоточного нерва (IX пара), входит волокна, связанные с рецепторными структурами разной модальности. В этом комплексе особое значение принадлежит каротидному клубочку, расположенному у места ветвления общей сонной артерии.

Слайд 17Парасимпатическая нервная система – проявления активности

Слайд 18Ацетилхолин –основной медиатор парасимпатической нервной системы

Постганглионарные волокна ПСНС выделяют ацетилхолин,

который действует на М-холинорецепторы (мускариновые)

Слайд 19Нейромедиаторы, рецепторы и эффекты (ответы эффекторных структур)

Учебник Орлова, стр. 223-227

Слайд 20Варианты функциональных взаимоотношений симпатического и парасимпатического отделов

В состоянии покоя существует

три возможных соотношения активности отделов АНС:

а) равновесие между отделами –

амфотония, у 20% практически здоровых людей;

б) преобладание симпатической активности – симпатотония у 40%;

в) преобладание парасимпатической активности – ваготония у 40%.

При деятельном состоянии наблюдается антагонизм в работе отделов. Оба отдела управляют функцией органа, действуя в противоположном направлении. Например, симпатическая система вызывает повышение ЧСС и расширение зрачка, парасимпатическая система – урежение ЧСС и сужение зрачка.

Слайд 21Биоритмы автономной нервной системы

Выделяют сезонные колебания активности и суточные (циркадианные)

колебания активности.

Симпатическая (симпатоадреналовая) система.

Сезонные: повышение активности в весенне-осенний период.

Суточные: максимальная

активность в 8 – 12 часов дня, минимум с 12 до 16 часов, второй максимум – с 16 до 20 часов. Наиболее низкая активность ночью.

Парасимпатическая система.

Сезонный: повышение активности в осенне-зимний период.

Суточный: максимум активности с 23 до 4 часов.

Слайд 22Нервная регуляция висцеральных функций.

Эффекты с висцерорецепторов,

с проприорецепторов,

вестибулорецепторов,

с рецепторов органов чувств,

биологически активных точек.

Слайд 23Эффекты с висцерорецепторов

Рецепторы внутренних органов (висцерорецепторы) реагируют на давление, спазм

гладких мышц, гипоксию, снижение рН и другие сигналы.

Сигнал поступает в

вегетативные ганглии, сегментарные и надсегментарные отделы АНС.

Эффекты: изменение МОК, АД, просвета бронхов, секреции желёз, моторики ЖКТ и другие.

Слайд 24Классификация висцерорецепторов

Механорецепторы – реагируют на физические факторы.

Хеморецепторы – реагируют

на химические факторы.

Полимодальные рецепторы (реагируют на физические и химические факторы)

Слайд 25Механорецепторы

Реагируют на изменение давления (барорецепторы), объёма (волюморецепторы).

Делятся на быстроадаптирующиеся и

медленноадаптирующиеся

Слайд 26Хеморецепторы

Реагируют на изменение рН, осмотического давления (осморецепторы), концентрации ионов натрия

(натрийрецепторы), содержание кислорода и углекислого газа, глюкозы и др.

Слайд 27

а) периферические (рецепторы каротидных телец, дуги аорты);

б) центральные (рецепторы гипоталамуса).

По

месту расположения

висцерорецепторы делятся на:

Слайд 28Висцерорефлексы

– это реакции, возникающие при раздражении висцерорецепторов и проявляющиеся в

реакции этих же или других внутренних органов.

Слайд 29Замыкание висцерорефлексов возможно на различных уровнях.

На уровне микроганглиев (МСНС) осуществляются

местные рефлексы. Морфологической основой этих рефлексов является рефлекторная дуга, образованная

за счет связей чувствительного, тонического, возбуждающего и тормозного интернейрона и моторного нейрона. Параллельно с замыканием рефлекса на уровне микроганглиев информация может поступать и в периферические ганглии АНС.

На уровне вегетативных ганглиев осуществляются рефлекторные реакции с одной части органа на другую часть (с пилорической части желудка на кардиальную) или с одного органа на другой (с тонкого кишечника на поджелудочную железу).

На уровне сегментарных отделов АНС.

На уровне сегментарных центров:

а) с одной части органа на другую часть;

б) с одного органа на другой орган;

в) интеграция соматических и вегетативных рефлексов.

На надсегментарном уровне:

а) обеспечение рефлексов между органами, расположенными далеко друг от друга;

б) обеспечение вегетативного компонента психической, физической активности и поведенческих реакций;

в) реализация условнорефлекторных реакций и осуществление эффектов с органов чувств.

Слайд 30Классификация висцерорефлексов

Висцеро-висцеральные

Висцеро-вазомоторные

Висцеро-секреторные

Висцеро-соматические

Висцеро-дермальные

Большой вклад в изучение висцерорефлексов внёс профессор Пермской школы

физиологов М.Р. Могендович.

Слайд 311. Висцеро-висцеральные – изменение деятельности одного внутреннего органа при раздражении

рецепторов другого внутреннего органа. Пример: опыт Гольца, рефлекс Ашнера.

2. Висцеро-вазомоторные

– изменение просвета кровеносных сосудов при раздражении рецепторов внутренних органов. Пример: поступление пищи в ЖКТ и увеличение кровотока в этом регионе.

3. Висцеро-секреторные – изменение деятельности желез, в том числе, внутренней секреции, при раздражении висцерорецепторов.

Слайд 32

4. Висцеро-соматические – изменение деятельности скелетных мышц в дополнение к

вегетативному рефлексу. Например: рефлекс дефекации сопровождается напряжением мышц брюшного пресса

и конечностей, т. е. происходит интеграция висцеральной и соматической функции. Симптом «острого живота» - напряжение мышц передней брюшной стенки при раздражении брюшины.

5. Висцеро-дермальные – изменение чувствительности определенных участков кожи при заболевании внутренних органов или мышц. В итоге возникают зоны гиперестезии (зоны Захарьина – Геда).

Слайд 33Эффекты с проприорецепторов,

вестибулорецепторов

Проявляются при изменении мышечной активности, позы, положения

тела в пространстве.

Сигнал поступает от двигательной системы в надсегментарные отделы

АНС, затем в сегментарные отделы, ганглии АНС и к рабочим органам.

Эффекты: изменение МОК, АД.

Слайд 34Эффекты с рецепторов органов чувств

Проявляются при зрительных, слуховых, болевых

, обонятельных и других сигналах.

Импульс поступает от анализатора в надсегментарные

отделы АНС, затем в сегментарные отделы, ганглии АНС и к рабочим органам.

Эффекты: изменение МОК, АД, ширины зрачка, и другие.

Слайд 35Эффекты с биологически активных точек – рефлексотерапия

Биологически активная точка (БАТ)

расположена в коже и отличается от других областей кожи пониженным

электрическим сопротивлением.

Методы воздействия: иглоукалывание, точечный массаж, электромагнитное воздействие, прижигание.

Эффекты: обезболивание, изменение АД, ЧСС, и др.