Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

История заселения Донецкой области

Содержание

- 1. История заселения Донецкой области

- 2. Северное Приазовье и обширные донские степи известны

- 3. Мало сведений сохранилось о быте и общественном

- 4. В VII в. до н.э. племена под

- 5. Основная территория расселения скифов — степи между

- 6. Расцвет скифского искусства относится к VII-VI вв.

- 7. Скифы-кочевники жили в кибитках. Конина и кобылье

- 8. Скифы, как кочевники, так и оседлые, охотно

- 9. Академик Б.Д. Греков и другие историки справедливо

- 10. Каменское городище в эпоху расцвета Скифского царства

- 11. Между 280—260 гг. до н. э. держава

- 12. Среди художественных изделий, обнаруженных в погребениях скифов,

- 13. Сарма́ты — кочевые скотоводческие ираноязычные племена конца

- 14. Геродот сообщал, что сарматы происходят от амазонок,

- 15. Особенностью савроматов было высокое положение женщин, их

- 16. Го́ты — древнегерманский союз племен. С II

- 17. Небольшие группы готов сохранились до ХІІ века

- 18. Большинство упоминаний о менталитете и характере готов

- 19. Гу́нны — кочевой народ, вторгшийся в 70-х

- 20. Гунны внушали цивилизованному миру наибольший из всех

- 21. Оседлое население появляется в нашем крае гораздо

- 22. В XVI столетии на границе степи и

- 23. Большую роль в заселении и защите донецких

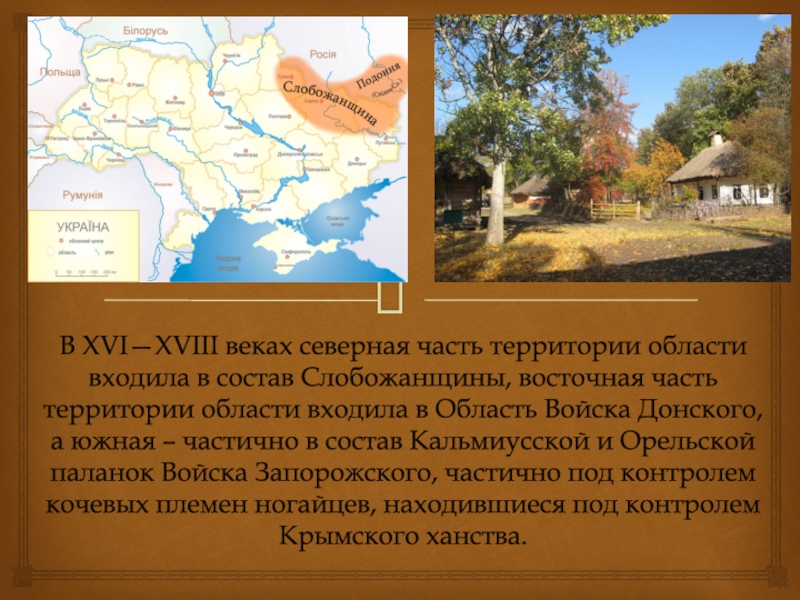

- 24. В XVI—XVIII веках северная часть территории области

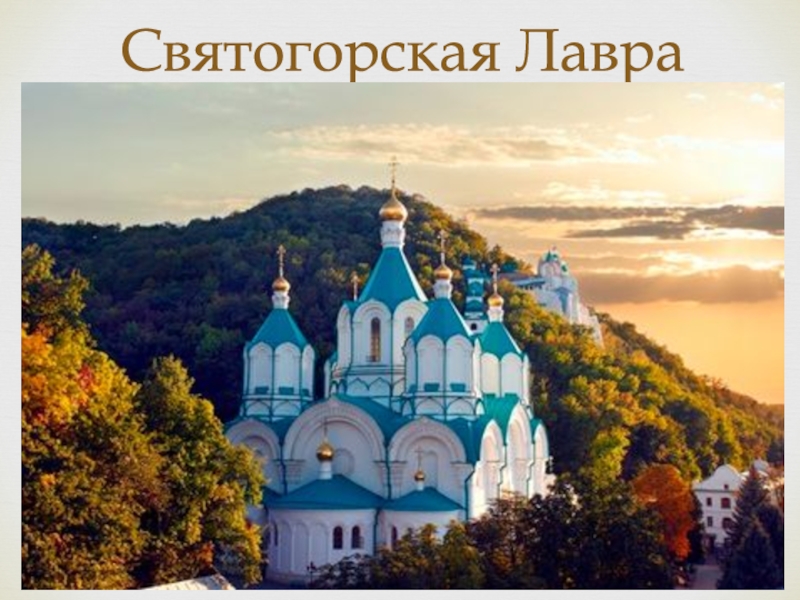

- 25. Одним из первых поселений края считается Святогорский монастырь, письменное упоминание о котором относится к 1642 году.

- 26. Первые письменные упоминания о поселении монахов-отшельников в

- 27. Начало промышленного освоения Донбасса в первую очередь

- 28. Святогорская Лавра

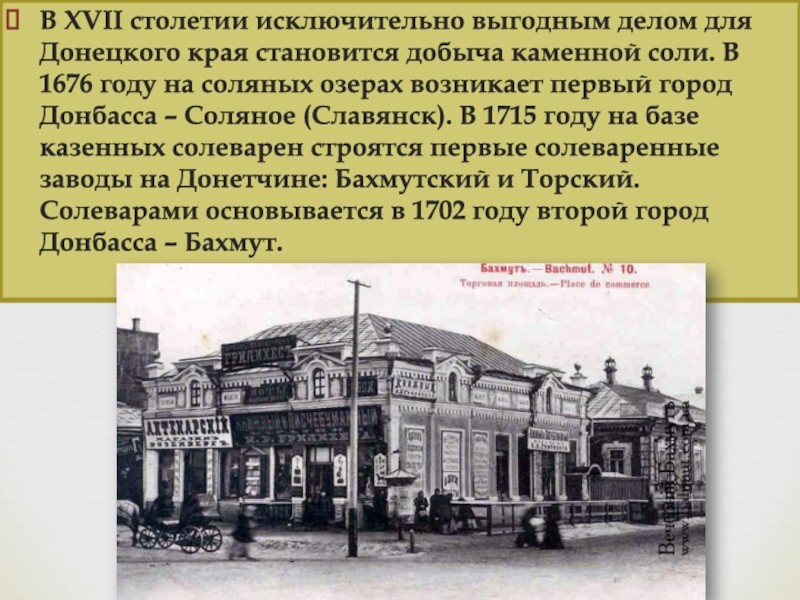

- 29. В XVII столетии исключительно выгодным делом для

- 30. Артёмовск - Бахмут.

- 31. После заключения Белградского договора между Россией и

- 32. Слайд 32

- 33. Осваивать целинные земли было трудно всем. Немцы

- 34. По указу российского императора Петра I геолог

- 35. В 1869 году английский предприниматель Джон Хьюз

- 36. Юзовка

- 37. На вторую половину XIX века приходится индустриальная

- 38. Декретом Совнаркома Украины об образовании Донецкой губернии

- 39. С целью создания более совершенных реформ административного

- 40. В конце 20-х — начале 30-гг. Донбасс

- 41. Донецкая область, в состав которой входила и

- 42. Вступление немцев в Сталино

- 43. Слайд 43

- 44. Сталино 1957

- 45. В нашем регионе есть три города с

- 46. Русский язык считают родным 74,9 % населения,

- 47. Донецк всегда

- 48. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1История заселения Донецкой области

Археологические исследования последних лет доказывают, что Донецкая

Слайд 2Северное Приазовье и обширные донские степи известны истории приблизительно в

течение трех тысячелетий. Уже у Гомера встречаются сведения о Понте

Эвксинском, т.е. о Черном море и о землях, к нему прилегающих. Сведения эти скудны, не отличаются достоверностью и наполнены различными баснословными сказаниями, но из них можно узнать, что уже три тысячи лет назад здесь существовало оседлое и полуоседлое население, известное народам древности.Слайд 3Мало сведений сохранилось о быте и общественном строе киммерийцев. Можно

предположить, что это были кочевники («доители кобылиц»), а их военные

походы - это стремление захватить новые пастбища, обогатиться за счет побежденных.Слайд 4В VII в. до н.э. племена под общим названием «скифы»,

вытеснив киммерийцев из степей Дона и Причерноморья, обосновались на территории

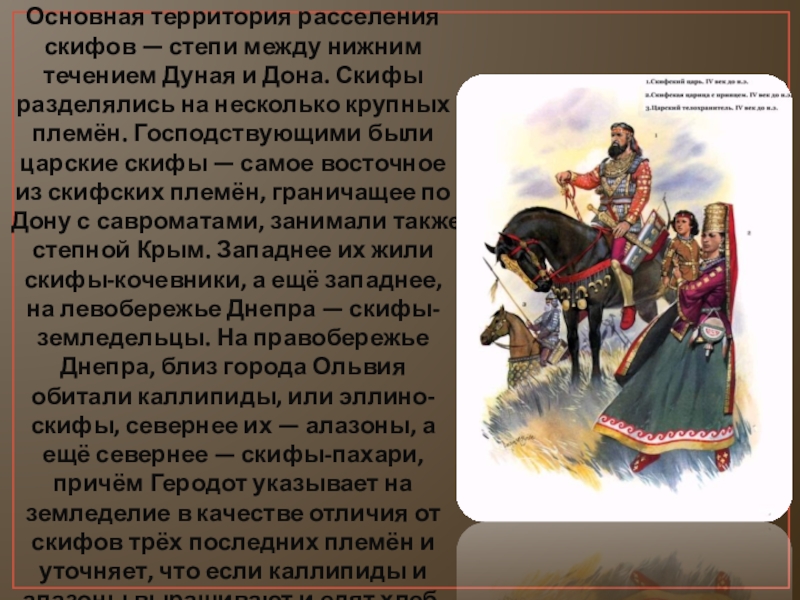

между Доном и Дунаем, в Крыму и на Северном Кавказе. Геродот пишет, что скифы делились на разные племена: были царские скифы, скифы-кочевники, скифы-земледельцы и др. Точно определить границы расселения этих племен определить трудно. Видимо, скифы царские были наиболее привилегированной частью народа и на них опиралась царская власть. О том, как жили скифы царские рассказывают археологические раскопки курганов. Культура их тесно переплеталась с греческой.Слайд 5Основная территория расселения скифов — степи между нижним течением Дуная

и Дона. Скифы разделялись на несколько крупных племён. Господствующими были

царские скифы — самое восточное из скифских племён, граничащее по Дону с савроматами, занимали также степной Крым. Западнее их жили скифы-кочевники, а ещё западнее, на левобережье Днепра — скифы-земледельцы. На правобережье Днепра, близ города Ольвия обитали каллипиды, или эллино-скифы, севернее их — алазоны, а ещё севернее — скифы-пахари, причём Геродот указывает на земледелие в качестве отличия от скифов трёх последних племён и уточняет, что если каллипиды и алазоны выращивают и едят хлеб, то скифы-пахари выращивают хлеб на продажу.Слайд 6Расцвет скифского искусства относится к VII-VI вв. до н.э. В

Скифии были тогда лишь зачатки государственности, рабовладельческого строя, не было

изжито родовое начало, не было четкого классового деления и, возможно, не было письменности. Типичные памятники ранней скифской культуры - могильные курганы вождей. Находки археологов из курганов говорят о том, что у скифов своя самобытная культура уже существовала.В курганах найдены шедевры греческого искусства, на которых изображены скифы Северного Причерноморья. Поэтому мы имеем представление об их облике.: бородатые, в длинных кафтанах, в мягких кожаных сапогах и войлочных шапках.

Слайд 7Скифы-кочевники жили в кибитках. Конина и кобылье молоко были их

главной пищей. Конь и бранные потехи определяли их быт. Почитали

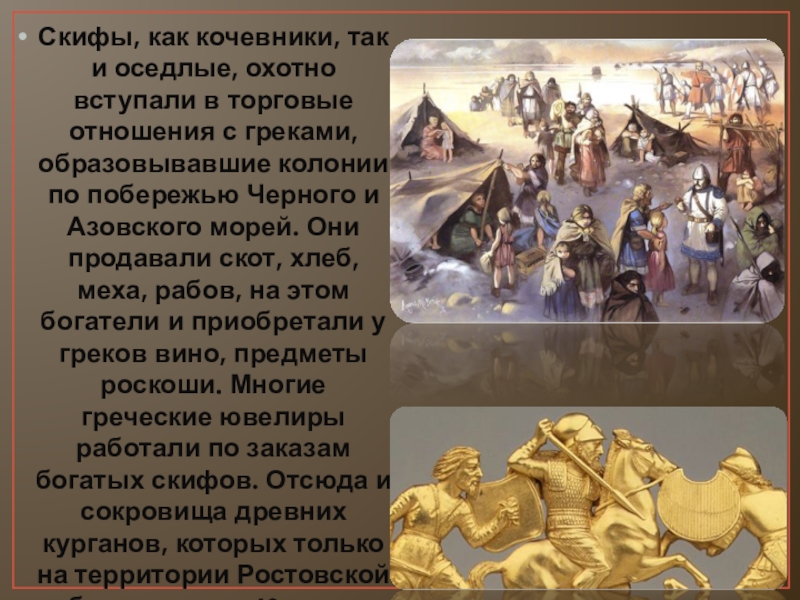

бога войны, символом которого был меч. «Ежегодно, по словам Геродота, - привозят полтораста возов хвороста , потому, что от непогоды сооружение постоянно оседает. На каждом из таких курганов водружен старинный железный меч, который и служит кумиром бога войны». Этому богу скифы приносили в жертву каждого сотого пленника.Слайд 8Скифы, как кочевники, так и оседлые, охотно вступали в торговые

отношения с греками, образовывавшие колонии по побережью Черного и Азовского

морей. Они продавали скот, хлеб, меха, рабов, на этом богатели и приобретали у греков вино, предметы роскоши. Многие греческие ювелиры работали по заказам богатых скифов. Отсюда и сокровища древних курганов, которых только на территории Ростовской области около 40 тысяч.Слайд 9Академик Б.Д. Греков и другие историки справедливо считают, что «

историей скифов должна начинаться и первая страница нашей отечественной истории»Об

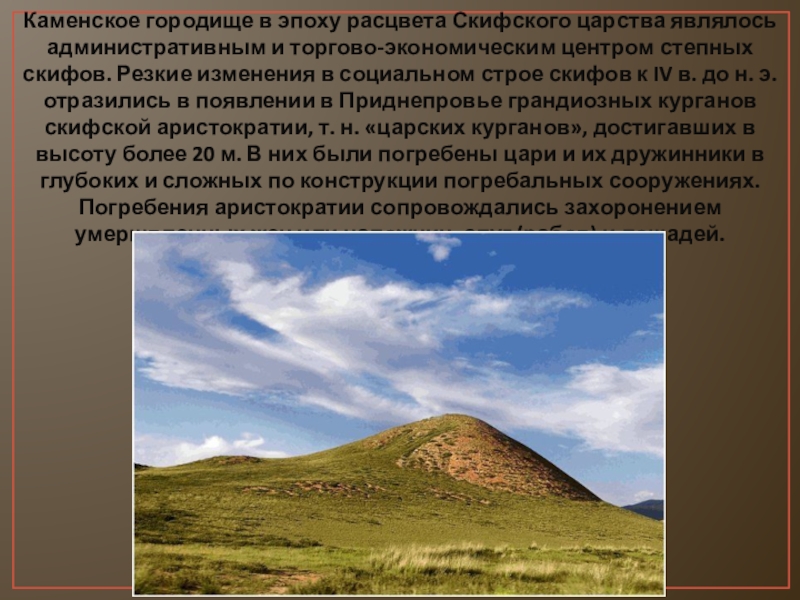

этом говорил ещё М.В. Ломоносов. Территория Подонья - Приазовья была неотъемлемой частью древней Скифии.Слайд 10Каменское городище в эпоху расцвета Скифского царства являлось административным и

торгово-экономическим центром степных скифов. Резкие изменения в социальном строе скифов

к IV в. до н. э. отразились в появлении в Приднепровье грандиозных курганов скифской аристократии, т. н. «царских курганов», достигавших в высоту более 20 м. В них были погребены цари и их дружинники в глубоких и сложных по конструкции погребальных сооружениях. Погребения аристократии сопровождались захоронением умерщвленных жен или наложниц, слуг (рабов) и лошадей.Слайд 11Между 280—260 гг. до н. э. держава скифов значительно сократилась

под натиском сарматов, пришедших из-за Дона. Скифское царство с центром

в Крыму просуществовало до второй половины III в. н. э. и было уничтожено готами. Скифы окончательно потеряли свою самостоятельность и этническое своеобразие, растворившись среди племён Великого Переселения Народов.Греческое наименование «скифы» перестало носить этнический характер и применялось к различным народам Северного Причерноморья.

Слайд 12Среди художественных изделий, обнаруженных в погребениях скифов, наиболее интересны предметы,

декорированные в зверином стиле: обкладки колчанов и ножен, рукоятки мечей,

детали уздечного набора, бляшки (использовавшиеся для украшения конской сбруи, колчанов, панцирей, а также в качестве женских украшений), ручки зеркал, пряжки, браслеты, гривны и т. д.Слайд 13Сарма́ты — кочевые скотоводческие ираноязычные племена конца раннего Железного века

(VI—IV вв. до н. э.), населявшие степные районы от Заволжского

Подуралья до водораздела Тисы и Дуная (языги-метанасты).Слайд 14Геродот сообщал, что сарматы происходят от амазонок, которые выходили замуж

за скифских юношей, вместе с жёнами переселившимися «к востоку от

Танаиса на расстояние трёх дней пути в направлении северного ветра».(Танаис – совр. Река Дон)

Так же Геродот сообщал, что язык у «савроматов» скифский, «но говорят на нём издавна с ошибками».

Слайд 15Особенностью савроматов было высокое положение женщин, их активное участие в

общественной жизни и военных действиях. Древние писатели часто называют савроматов

женоуправляемым народом. Савроматские женщины могли возглавлять племена и исполнять жреческие функции. Учёные полагают, что савроматский род был материнским, и счёт родства на этапе разложения родового строя велся ещё по женской линии.Слайд 16Го́ты — древнегерманский союз племен. С II века н.э. до

VIII века н.э. играл значительную роль в истории Европы. Это

было объединение германских племен, вероятно, скандинавского происхождения, говоривших на восточногерманском готском языке. В первые века нашей эры они проделали путь из Швеции к Чёрному морю и реке Дунай, достигнув аванпостов Римской империи. В IV веке среди готов распространилось христианство.Слайд 17Небольшие группы готов сохранились до ХІІ века на побережье Чёрного

моря, Таманском полуострове и на территории Крыма. О них упоминается

в "Слове о полку Игореве". Есть предположение, что в одной из глухих лесных областей славянского племени древлян в течение столетий оставалось гнездо князей готов Амалов.Слайд 18Большинство упоминаний о менталитете и характере готов сводится к тому,

что готы и вестготы (западная ветвь готов) были народом варварским,

воинственным, но вместе с этим имели подчёркнутое чувство прекрасного, ценили предметы искусства и ювелирные изделия.Слайд 19Гу́нны — кочевой народ, вторгшийся в 70-х годах IV века

из Азии в Восточную Европу. Гипотеза о происхождение гуннов от

центрально-азиатского народа хунну, упоминаемого в предшествующее время в китайских источниках, принимается большинством учёных. Гуннский язык по оценкам многих исследователей относился к тюркской семье.Слайд 20Гунны внушали цивилизованному миру наибольший из всех варваров страх. Германцы

были знакомы с земледелием, тогда как гунны являлись кочевниками. В

этих всадниках с непривычной монголоидностью римляне видели не столько людей, сколько порождения демонов. Римский историк Аммиан Марцеллин так описывает их:…все они отличаются плотными и крепкими руками и ногами, толстыми затылками и вообще столь чудовищным и страшным видом.

«Гунны никогда не прикрываются никакими строениями, питая к ним отвращение как к гробницам… Кочуя по горам и лесам, они с колыбели приучаются переносить холод, голод и жажду; и на чужбине они не входят в жилища за исключением крайней необходимости; у них даже не считается безопасным спать под кровлей.

Слайд 21Оседлое население появляется в нашем крае гораздо позже. В XIII–XIV

веках в Северном Приазовье обосновываются купцы из итальянских городов Венеции

и Генуи, ведущие торговлю с местными кочевниками. В XVI веке для защиты от татарских набегов Московское правительство направляет к Северскому Донцу сторожевую пограничную службу. Это способствовало продвижению в Придонцовье русского населения и формированию местного казачества.Венецианцы и генуэзцы заключили договоры с ханами Золотой Орды, по которым во владение им была отведена часть территории в Крыму и на Азовском побережье для создания торговых колоний

Слайд 22В XVI столетии на границе степи и лесостепи на берегах

Северского Донца поселились украинские казаки, а также крестьяне-беглецы из Правобережья

Украины и из России. Запорожские казаки издревле жили по соседству с казаками донскими. У тех и у других было много общего: язык, вера, жизненный уклад, традиции, а еще неистребимая тяга к вольнице. Шло время, менялось административное устройство нынешних Приазовья и Подонья, но связи - торговые, военные, культурные и просто добрососедские между людьми, проживающими на этих благословенных территориях, все равно сохранялись, невзирая на отдельные распри и возникающие пограничные кордоны.Слайд 23Большую роль в заселении и защите донецких степей сыграли запорожские

и донские казаки, основав здесь свои поселения — зимовники и

хутора. Из них выросли города Дружковка, Авдеевка, Макеевка и другие. 30 апреля 1747 г. правительственный сенат Елизаветы I установил административную границу Войска Донского и Войска Запорожского по реке Кальмиус. Одной из административно-территориальных единиц Войска Запорожского являлась Кальмиусская паланка. Она имела 60 укрепленных хуторов-зимовников и два села — Ясиноватое и Макарово, а также была построена крепость Домаха. Войско насчитывало около 600-700 казаков, которые охраняли Приазовье и контролировали Солоный путь (Кальмиус—Миус).Слайд 24В XVI—XVIII веках северная часть территории области входила в состав

Слобожанщины, восточная часть территории области входила в Область Войска Донского,

а южная – частично в состав Кальмиусской и Орельской паланок Войска Запорожского, частично под контролем кочевых племен ногайцев, находившиеся под контролем Крымского ханства.Слайд 25Одним из первых поселений края считается Святогорский монастырь, письменное упоминание

о котором относится к 1642 году.

Слайд 26Первые письменные упоминания о поселении монахов-отшельников в меловых горах на

правом берегу Северского Донца, в районе современного Святогорска, а также

сведения о торских солеварнях относятся к началу XVI в. В «Книге большого чертежа» отмечалось, что варить соль в теплое время года к озерам съезжались от 5 до 10 тыс. «охочих людей» (сезонных рабочих) из городов Белгород, Оскол, Елец, Курск, Ливен, Валуйки и Воронеж.Слайд 27Начало промышленного освоения Донбасса в первую очередь связано с добычей

соли. С давних времен рапа Торских соляных озер использовалась для

производства соли. Активизировался этот процесс в конце XVI в., когда сотни жителей Левобережной Украины и южных уездов России стали приезжать на Тор за солью. К 70-м гг. XVII в. на промыслы ежегодно приезжало до 10 тыс. чумаков, которые добывали и вывозили до 600 тыс. пудов соли. Летом 1664 г. на Торских соляных озерах создаются три казенные варницы. В 1740 г. М. В. Ломоносов по поручению правительства занимался изучением соляных промыслов в Бахмуте.Слайд 29В XVII столетии исключительно выгодным делом для Донецкого края становится

добыча каменной соли. В 1676 году на соляных озерах возникает

первый город Донбасса – Соляное (Славянск). В 1715 году на базе казенных солеварен строятся первые солеваренные заводы на Донетчине: Бахмутский и Торский. Солеварами основывается в 1702 году второй город Донбасса – Бахмут.Слайд 31После заключения Белградского договора между Россией и Турцией, заметно возрос

приток населения на юг не только из других регионов Украины,

но также соседних государств. Это ускорило его заселение.

Русско-турецкая война 1735 – 1739 привела к подчинению Крымского ханства России, и по мирному договору 1774 года Приазовье вошло в состав Российской империи. С этого момента началось централизованное заселение степи оседлым населением. Среди новых поселенцев было много русских, сербов и греков, которым царское правительство выделило в этих местах обширные земли. Кое-где возникли поселения немецких колонистов. В городах поселилось значительное количество евреев, переезжавших сюда из западных губерний.

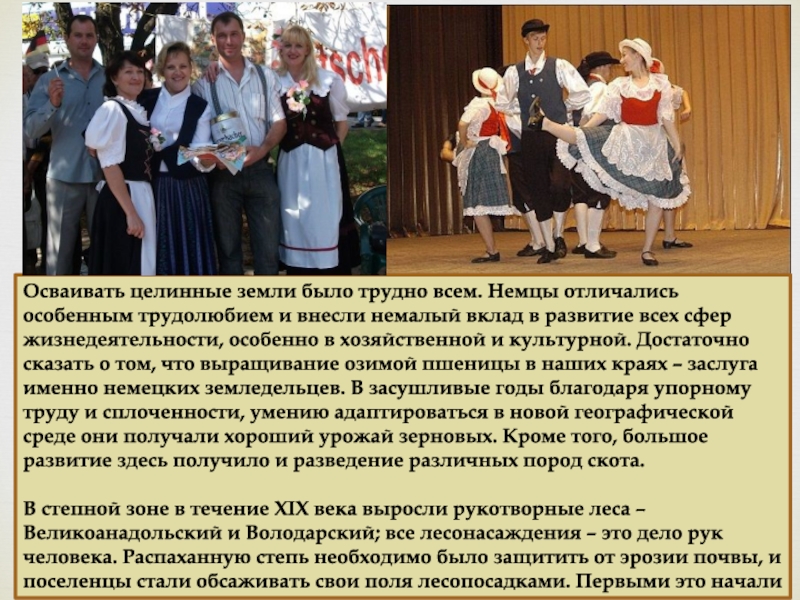

Слайд 33Осваивать целинные земли было трудно всем. Немцы отличались особенным трудолюбием

и внесли немалый вклад в развитие всех сфер жизнедеятельности, особенно

в хозяйственной и культурной. Достаточно сказать о том, что выращивание озимой пшеницы в наших краях – заслуга именно немецких земледельцев. В засушливые годы благодаря упорному труду и сплоченности, умению адаптироваться в новой географической среде они получали хороший урожай зерновых. Кроме того, большое развитие здесь получило и разведение различных пород скота. В степной зоне в течение XIX века выросли рукотворные леса – Великоанадольский и Володарский; все лесонасаждения – это дело рук человека. Распаханную степь необходимо было защитить от эрозии почвы, и поселенцы стали обсаживать свои поля лесопосадками. Первыми это начали делать немцы.Слайд 34По указу российского императора Петра I геолог Г. Капустин в

1721 г. открыл залежи каменного угля близ притока Северского Донца

— реки Курдючьей и доказал пригодность его применения в кузнечном и металлургическом производствах.В 1827-1828 гг. экспедиция горного инженера А.Оливьери в районе пос. Старобешево обнаружила несколько угольных пластов. В 1832 г. экспедиция горного инженера А. Иваницкого начала поисковые работы в районе реки Кальмиус. Известный ученый и горный инженер Е. Ковалевский в 1827 г. составил первую геологическую карту Донбасса, на которую нанес 25 известных ему месторождений минералов. Именно Ковалевский впервые ввел понятие «Донецкий горный бассейн», «Донецкий бассейн» или Донбасс. В «Горном журнале» за 1829 г. сообщалось, что в Донбассе насчитывалось 23 прииска каменного угля. На тот период наиболее крупными месторождениями считались Лисичанское, Зайцевское (или Никитовское), Белянское и Успенское, открытые в нач. XIX в.

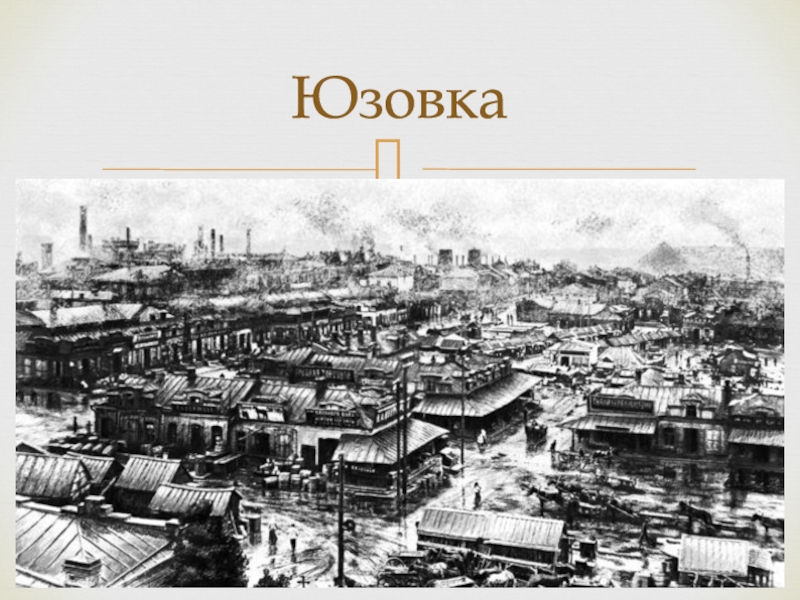

Слайд 35В 1869 году английский предприниматель Джон Хьюз строит металлургический комбинат,

вокруг которого открываются шахты Новоросиийского общества. Здесь и возникает поселок

Юзовка (Донецк). Он быстро возрастает и превращается в большой промышленный центр Юга России. Через Мариупольский морской порт донецкий уголь начинает пробиваться на внешний рынок.Слайд 37На вторую половину XIX века приходится индустриальная революция и капитализация

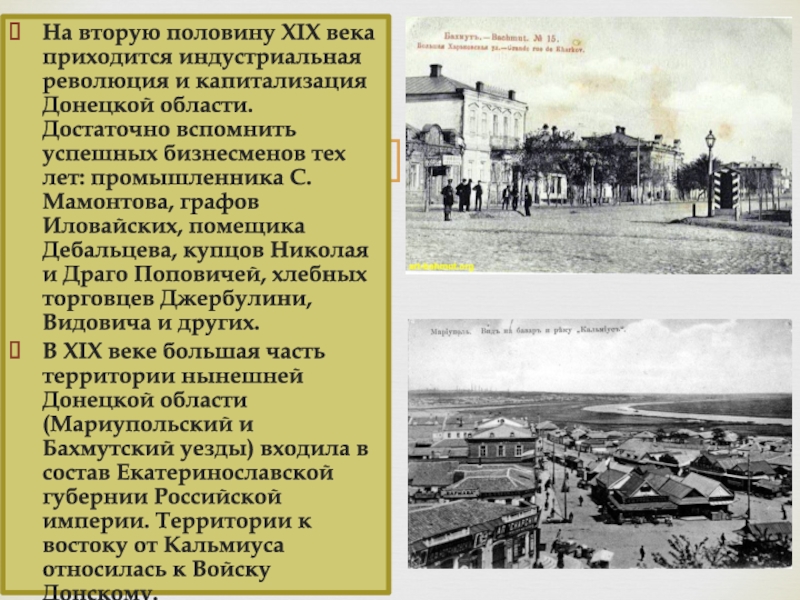

Донецкой области. Достаточно вспомнить успешных бизнесменов тех лет: промышленника С.

Мамонтова, графов Иловайских, помещика Дебальцева, купцов Николая и Драго Поповичей, хлебных торговцев Джербулини, Видовича и других.В XIX веке большая часть территории нынешней Донецкой области (Мариупольский и Бахмутский уезды) входила в состав Екатеринославской губернии Российской империи. Территории к востоку от Кальмиуса относилась к Войску Донскому.

Слайд 38Декретом Совнаркома Украины об образовании Донецкой губернии от 5 февраля

1919 года определено: «В виду особого значения Донецкого бассейна создается

временная административная единица из Бахмутского и Славяносербского уездов Екатеринославской губернии, коей присваивается наименование «Донецкая губерния».В состав Донецкой губернии вошли 11 административных районов, в том числе «Енакиевский, «обнимающий» станции: Кривой Торец, Железная,

Магдалиновка, Майорская, Никитовка, Трудовая, Горловка, Государев Байрак, Хацапетовка, Волынцево, Енакиево и Дебальцево. Центр находился в населенном пункте Енакиево». Эти районы утверждены временно, до выяснения экономической территории Донецкой губернии.

Слайд 39С целью создания более совершенных реформ административного управления в 1932

году на Украине было введено деление на области. Первых 5

областей: Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская были созданы в феврале, а шестая – Донецкая в июле 1932 года. Первым областным центром, правда, недолго, всего две недели, был город Артемовск.Слайд 40В конце 20-х — начале 30-гг. Донбасс превратился в огромную

строительную площадку. Были запущены Краматорский завод тяжелого машиностроения (1933 г.),

Мариупольский металлургический завод «Азовсталь» (1934 г.). В 1929 г. была введена в строй самая крупная в СССР доменная печь на Макеевском заводе. Начала работу Зуевская электростанция (1931 г.) мощностью 150 тыс. кВт, были построены Кураховская и Краматорская ТЭС.Значительные успехи были достигнуты в химической промышленности. Построены новые высокомеханизированные химические заводы — Горловский казенный химический завод и Донецкий казенный завод химических изделий.

В этот период Донбасс становится одним из крупнейших центров машиностроения. В 1929 г. состоялась торжественная закладка Новокраматорского машиностроительного завода.

Шахта Веровка В 1932 г. на заводе построены крупнейшие в Европе чугунолитейный и модельный цехи, а также кислородная станция. Ведущим специализированным предприятием в СССР по выпуску машин и оборудования для коксохимической промышленности стал Славянский завод тяжелого машиностроения.

Слайд 41Донецкая область, в состав которой входила и территория нынешней Луганской

области просуществовала 6 лет. 3 июня 1938 года Президиум Верховного

Совета СССР утвердил постановление ЦИК УССР о разделении Донецкой области на Сталинскую и Ворошиловоградскую. В составе Сталинской области остались 10 городов: Сталино, Артемовск, Горловка, Константиновка, Краматорск, Макеевка, Мариуполь, Орджоникидзе (ныне Енакиево), Славянск, Чистяково (ныне Торез); 4 поселка городского типа и 22 сельских района.В пределах этих границ область существует до настоящего времени.

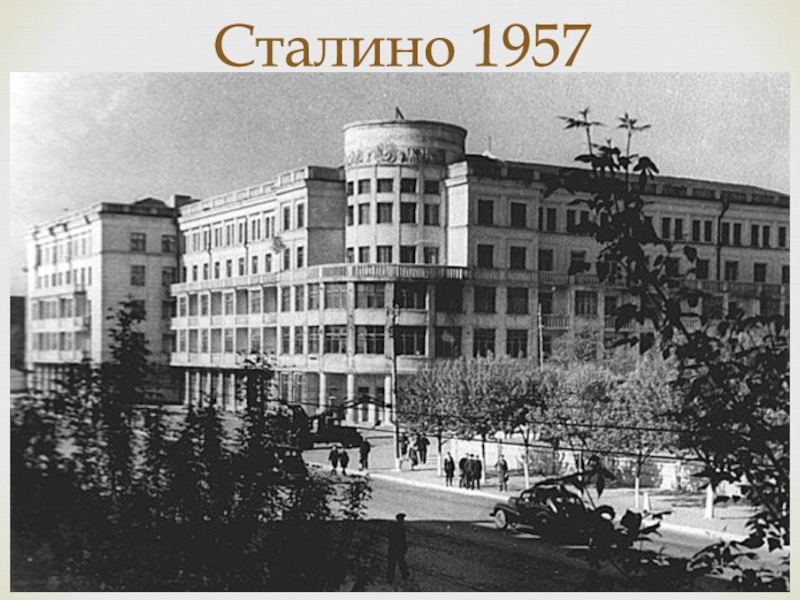

В 1961 году Сталинская область была переименована в Донецкую, а город Сталино – в Донецк.