Слайд 4Объясняет местные и общие реакции на повреждение

Общие реакции организма на

чрезвычайно сильные патогенные факторы проявляются в таких формах:

Эти состояния сопровождаются

изменением всех жизненно важных систем организма

Стресс

Коллапс

Кома

Слайд 5Приводит примеры общих реакций на повреждение

По тяжести клинических проявлений

и неблагоприятности прогноза в практической медицине выделяют анафилактический шок.

Анафилактический шок – тяжелая

аллергическая реакция немедленного типа на парентеральное введение антигена.

Анафилактический шок может возникнуть в ответ на парентеральное введение антибиотиков пенициллинового ряда, сульфаниламидов, сывороток, вакцин и других белковых препаратов, рентгеноконтрастных веществ, при укусах насекомых, а также при проведении провокационных проб к пыльцевым и пищевым антигенам.

Анафилактический шок развивается в течение нескольких минут (от 10 до 40 минут), реже, молниеносно в течение нескольких секунд («реакция на конце иглы») после контакта с антигеном. Быстро угнетается сознание, падает АД, появляется чувство жара, краснеет кожа, больной испытывает боль за грудиной, страх смерти, психомоторное возбуждение или депрессию, удушье.

Слайд 6Объясняет общие реакции организма в конкретном случае

Общий адаптационный синдром (стресс),

причины, стадии, механизмы развития. Защитно-приспособительное и патогенное значение стресса. Понятие

о болезнях адаптации.

Слайд 7Объясняет общие реакции организма в конкретном случае

Стресс

- общая реакция организма

на действие

патогенных факторов, проявляющаяся в форме адаптационного синдрома,

в

основе которого лежат

приспособительные реакции,

направленные на выживание в новых условиях существования

Стадии стресса:

I-реакция тревоги

II-резистентности

III-истощения

Слайд 8Объясняет общие реакции организма в конкретном случае

Стадия стресса I- Реакция

тревоги

Активация симпатико-адреналовой системы, выброс гормонов: адренокортикотропного, адреналина, кортикостероидов

Повышение артериального

давления, тахикардия, активация дыхания, перераспределение крови к мозгу и сердцу, распад гликогена, жиров и белков реакция тревоги

Стресс может привести к развитию гипертонической болезни, стенокардии и инфаркту миокарда, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Если организм справляется с действием стрессорного фактора, реакция тревоги исчезает, возникшие повреждения устраняются, возникает устойчивость организма к стрессу

Слайд 9Объясняет общие реакции организма в конкретном случае

Cтадия стресса II-Резистентности

Нормализуется деятельность нервной системы, эндокринной системы, Нормализуется

работа органов дыхания и кровообращения

Восполняется запас гликогена, белков, жиров II стадия резистентности

Если стресс продолжается длительное время, компенсаторные возможности организма исчерпываются, возникает стадия истощения

Слайд 11Объясняет общие реакции организма в конкретном случае

Стадия стресса III- Истощения

При действии на организм очень сильного патогенного фактора, стадия резистентности

к стрессу отсутствует, быстро возникает стадия истощения-развивается шок

При тяжёлом нарушении обмена веществ стадия истощения проявляется наиболее тяжело в форме комы

Снижение образования гормонов коры надпочечников

Угнетение функции всех систем организма

Слайд 12Раскрывает ответ «острой фазы», причины, медиаторы и их эффекты

Повреждение, вызванное

действием различных патогенных факторов и приводящее к той или иной

степени выраженности нарушений гомеостаза, вызывает наряду с местными, ряд общих системных реакций, обусловленных вовлечением важнейших регуляторных и защитно-приспособительных систем организма.

Взаимодействие нервной, иммунной и эндокринной систем при повреждении в его остром периоде на новом уровне сопровождается развитием разной степени выраженности и имеющих разное проявление ряда симптомов, совокупность которых получила название «ответ острой фазы».

Ответ или реакция острой фазы включает активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, синтез и выделение белков острой фазы, нарушение сна и бодрствования, снижение двигательной активности, лихорадку, анорексию.

Слайд 13Понимает защитно-приспособительное и патогенное значение стресса

Если стрессовый фактор умеренный и

непродолжительный, то формируется приспособительная, адаптивная реакция на стресс (она имеет

положительное значение для организма).

Стрессовый фактор чрезмерной, необычайной силы и длительности может привести к патогенной реакции и развитию таких экстремальных состояний, как коллапс, шок, кома или даже смерти больного.

В этом заключается повреждающее значение стресса.

Слайд 14Объясняет этиотропные принципы профилактики стрессовых реакций

Слайд 15Объясняет этиотропные принципы профилактики стрессовых реакций

Слайд 16

Белки острой фазы - это эволюционно консервативное семейство белков, продуцируемых в

основном в печени в ответ на травму и инфекции.

У всех

млекопитающих синтез белков острой фазы регулируется воспалительными цитокинами, такими как интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-1 (IL-1) и фактор некроза опухоли (TNF).

Например, гаптоглобин (Hp), С-реактивный белок (СРБ), сывороточный амилоид А (SAA), альфа-1 кислый гликопротеин (AGP) и гемопексин регулируются в основном IL-1 или комбинацией IL-1 и IL-6, тогда как фибриноген, альфа-1- антихимотрипсин и альфа-1-антитрипсина регулируются IL-6 .

Концентрация конкретных белков острой фазы в крови изменяется в течение воспалительного процесса, увеличиваясь или уменьшаясь как минимум на 25 процентов. Так, концентрация церулоплазмина может увеличиться на 50 процентов, а СРБ и сывороточного амилоида в 1000 раз.

Знает белки «острой фазы», их функции

Слайд 17Особенно важную роль белки острой фазы играют в создании иммунной

защиты. О важной роли белков острой фазы свидетельствует их короткий

период полужизни, широкие функциональные возможности в воспалении, заживлении, адаптации к болевым раздражителям.

Комплекс функциональных особенностей белков острой фазы позволяют относить их к медиаторам и ингибиторам воспаления.

Так, классические компоненты комплемента, многие из которых являются белками острой фазы, играют центральную провоспалительную роль в иммунитете. Активация комплемента приводит к хемотаксису клеток воспаления в очаг локализации инфекции, опсонизации инфекционных агентов, изменению проницаемости сосудов и экссудации белков в место воспаления.

Знает белки «острой фазы», их функции

Слайд 18Знает о синдроме системного воспалительного ответа

СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА SIRS

(ССВО)

представляет собой симптомокомплекс, характеризующий выраженность воспалительной реакции в системе

эндотелиоцитов и направленность генерализованного воспалительного ответа на повреждение.

Слайд 19Синдром системного воспалительного ответа (SIRS)

Суммарные эффекты, оказываемые медиаторами повреждения, формируют

SIRS.

Клинические критерии развития ССВО: температура тела больше 380С или

менее 360С частота сердечных сокращений более 90 в минуту частота дыханий более 20 в минуту или артериальная гипокапния менее 32 мм рт. ст лейкоцитоз более в мл или лейкопения менее мл, или наличие более 10% незрелых форм нейтрофилов

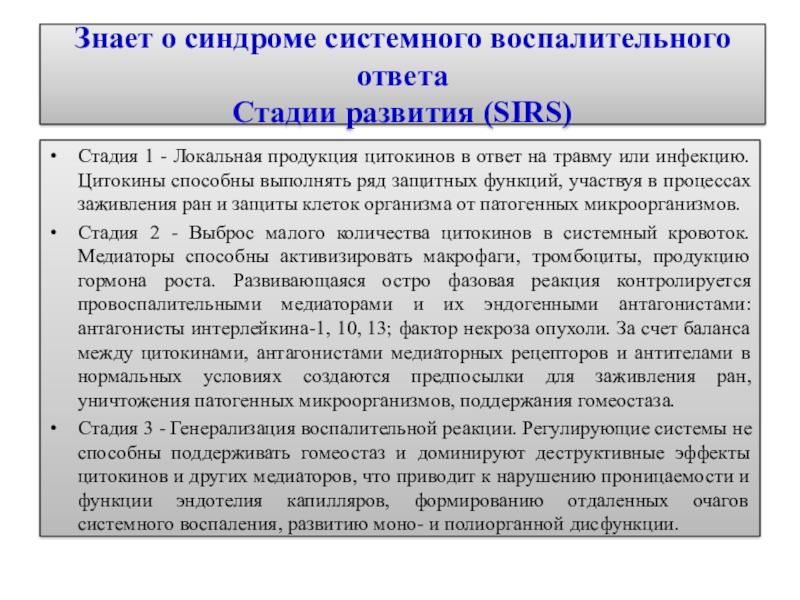

Слайд 20Знает о синдроме системного воспалительного ответа

Стадии развития (SIRS)

Стадия 1

- Локальная продукция цитокинов в ответ на травму или инфекцию.

Цитокины способны выполнять ряд защитных функций, участвуя в процессах заживления ран и защиты клеток организма от патогенных микроорганизмов.

Стадия 2 - Выброс малого количества цитокинов в системный кровоток. Медиаторы способны активизировать макрофаги, тромбоциты, продукцию гормона роста. Развивающаяся остро фазовая реакция контролируется провоспалительными медиаторами и их эндогенными антагонистами: антагонисты интерлейкина-1, 10, 13; фактор некроза опухоли. За счет баланса между цитокинами, антагонистами медиаторных рецепторов и антителами в нормальных условиях создаются предпосылки для заживления ран, уничтожения патогенных микроорганизмов, поддержания гомеостаза.

Стадия 3 - Генерализация воспалительной реакции. Регулирующие системы не способны поддерживать гомеостаз и доминируют деструктивные эффекты цитокинов и других медиаторов, что приводит к нарушению проницаемости и функции эндотелия капилляров, формированию отдаленных очагов системного воспаления, развитию моно- и полиорганной дисфункции.

Слайд 21Объясняет активацию протеолитических систем плазмы крови

К протеолитическим системам плазмы крови

относятся системы комплемента, калликреин-кининовая, а также фибринолитическая и свертывания крови.

Все они играют определенную роль в физиологических процессах, а также участвуют в развитии некоторых компенсаторных приспособительных реакций организма при действии на него различных повреждающих факторов. И только в случаях, когда активация этих систем становится неоптимальной, несоответствующей данным конкретным условиям, они превращаются в патогенный фактор, обусловливающий развитие патологического процесса.

Калликреин-кининовая система. Активация этой системы приводит к образованию кининов.

Кинины — группа биологически активных нейровазоактивных полипептидов. Наиболее изученными являются калликреин-кининовая система плазмы крови и один из кининов — нонапептид брадикинин.

Слайд 22Объясняет активацию протеолитических систем плазмы крови

Активация калликреин-кининовой системы происходит при

действии на организм различных повреждающих факторов, нарушающих целостность клеток и

тканей и приводящих, как правило, к активации фактора Хагемана. Это — травмы, токсины, облучение, накопление продуктов обмена веществ (например, кристаллов мочекислого натрия), ишемия и др. Обычно в результате местных повреждающих воздействий развивается воспаление. В его развитии определенную роль играет увеличение содержания кининов, которые через изменение сосудистой реакции оказывают влияние на интенсивность и характер воспаления, а также участвуют в формировании чувства боли. Участвуют кинины и в развитии общих реакций организма на повреждение, причем главным образом в формировании компенсаторно-приспособительных механизмов, и только в случаях неадекватного их образования кинины могут стать патогенетическим фактором различных расстройств.

Слайд 23

Показывает роль калликреин-кининовой системы и системы комплемента

Слайд 24Объясняет шок, его виды.

Шок - это

остроразвивающийся, угрожающий жизни патологический процесс, обусловленный действием на организм очень

сильного раздражителя и характеризуется тяжёлыми нарушениями ЦНС, кровообращения, дыхания обмена веществ.

Шок развивается при огнестрельных ранениях, тяжёлых механических травмах, ожогах, переливании крови без учёта резус- фактора, введении вакцины.

Слайд 26Классификация шока

по патогенезу

По типу циркуляторных нарушений гиповолемический;

кардиогенный;

Перераспределительный

(дистрибутивный); обструктивный;

гипотермический

По патогенезу

гиповолемический;

кардиогенный;

травматический;

септический или

инфекционно-токсический;

анафилактический;

неврогенный;

комбинированные

Слайд 27

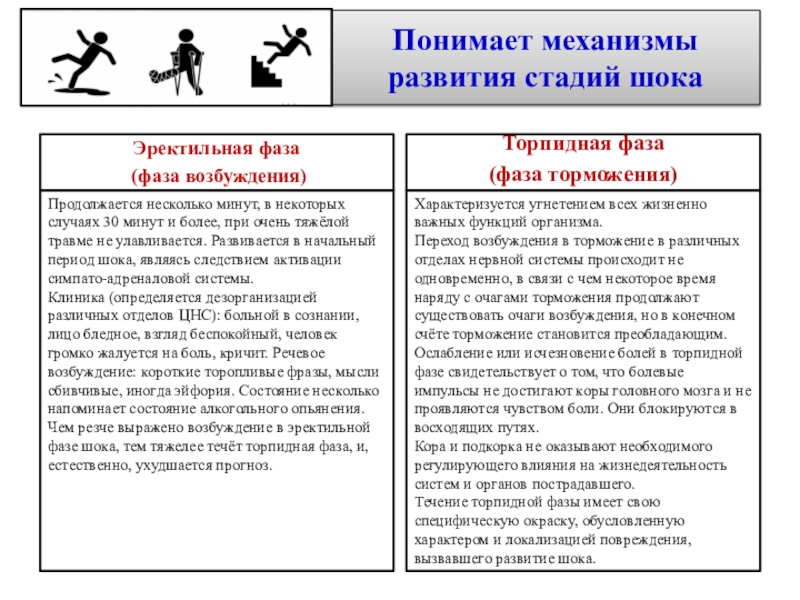

Понимает механизмы развития стадий шока

Стадии шока:

Эректильная фаза

(фаза возбуждения)

Продолжается

несколько минут, в некоторых случаях 30 минут и более, при

очень тяжёлой травме не улавливается. Развивается в начальный период шока, являясь следствием активации симпато-адреналовой системы.

Клиника (определяется дезорганизацией различных отделов ЦНС): больной в сознании, лицо бледное, взгляд беспокойный, человек громко жалуется на боль, кричит. Речевое возбуждение: короткие торопливые фразы, мысли сбивчивые, иногда эйфория. Состояние несколько напоминает состояние алкогольного опьянения.

Чем резче выражено возбуждение в эректильной фазе шока, тем тяжелее течёт торпидная фаза, и,

естественно, ухудшается прогноз.

Торпидная фаза

(фаза торможения)

Характеризуется угнетением всех жизненно важных функций организма.

Переход возбуждения в торможение в различных отделах нервной системы происходит не одновременно, в связи с чем некоторое время наряду с очагами торможения продолжают существовать очаги возбуждения, но в конечном счёте торможение становится преобладающим.

Ослабление или исчезновение болей в торпидной фазе свидетельствует о том, что болевые импульсы не достигают коры головного мозга и не проявляются чувством боли. Они блокируются в восходящих путях.

Кора и подкорка не оказывают необходимого регулирующего влияния на жизнедеятельность систем и органов пострадавшего.

Течение торпидной фазы имеет свою специфическую окраску, обусловленную характером и локализацией повреждения, вызвавшего развитие шока.

Слайд 29Объясняет патогенетические принципы терапии шока

Слайд 30Раскрывает в опыте гуморальную модель травматического шока.

Опыт № 1. Гуморальная модель травматического шока

Ход опыта: Кролика фиксируют к вивисекционному столу. Отпрепаровывают сонную артерию и яремную вену под новокаиновой анестезией. Сонную артерию соединяют с ртутным манометром и регистрируют артериальное давление. Одновременно подсчитывают число дыхательных движений. Записав исходные данные, в веку кролика вводят 40% р-р подогретого до 370С пептона из расчета 0,4 г сухого вещества на 1 кг веса животного. После этого наблюдают за изменениями АД и дыхания.

Слайд 31Травматический шок, причины, стадии, изменения гемодинамики и микроциркуляции

Травматический шок.

Причины:

Наиболее часто к данному патологическому процессу приводят следующие виды травм:

переломы нижних конечностей и костей таза; огнестрельные ранения; травмы внутренних органов; повреждение крупных сосудов с обильной кровопотерей; операционные вмешательства со значительной потерей крови.

Признаки: пациент кричит, жестикулирует, мечется, зрачки расширены, сердцебиение учащено, АД высокое, реакция на любое воздействие усиливается. В дальнейшем нарастает угнетение речи, двигательной активности, нет реакции на раздражители, развиваются шоковые лёгкие и почки.

Патогенез травматического шока

Слайд 32БОЛЕВОЙ ФАКТОР

ТРАВМА

КРОВОПОТЕРЯ

СТРЕССОВЫЕ РЕАКЦИИ

Усиление выделения гипофизом АКТГ и антидиуретического гормона

Гиперпродукция надпочечниками

стероидных гормонов и катехоламинов

Накопление токсических метаболитов

Спазм прекапилляров

Глубокое нарушение функции внутренних

органов

Летальный исход

Паралич артериол и венул

Нарушение дыхания

Компенсаторное тахипноэ

Гипоксемия, гипоксия тканей

Дыхательный ацидоз

Декомпенсация дыхания

Нарушение кровообращения

Компенсаторная тахикардия

Централизация кровообращения

Децентрализация кровообращения

Прогрессирующее падение АД

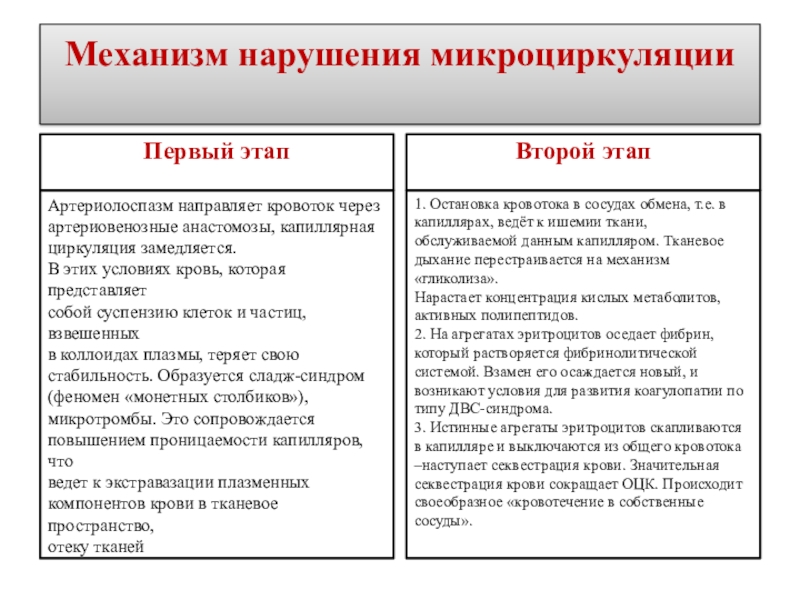

Слайд 33Механизм нарушения микроциркуляции

Первый этап

Артериолоспазм направляет кровоток через

артериовенозные анастомозы, капиллярная

циркуляция замедляется.

В

этих условиях кровь, которая представляет

собой суспензию клеток и частиц, взвешенных

в

коллоидах плазмы, теряет свою

стабильность. Образуется сладж-синдром

(феномен «монетных столбиков»),

микротромбы. Это сопровождается

повышением проницаемости капилляров, что

ведет к экстравазации плазменных

компонентов крови в тканевое пространство,

отеку тканей

Второй этап

1. Остановка кровотока в сосудах обмена, т.е. в

капиллярах, ведёт к ишемии ткани, обслуживаемой данным капилляром. Тканевое дыхание перестраивается на механизм «гликолиза».

Нарастает концентрация кислых метаболитов,

активных полипептидов.

2. На агрегатах эритроцитов оседает фибрин, который растворяется фибринолитической системой. Взамен его осаждается новый, и возникают условия для развития коагулопатии по типу ДВС-синдрома.

3. Истинные агрегаты эритроцитов скапливаются в капилляре и выключаются из общего кровотока –наступает секвестрация крови. Значительная

секвестрация крови сокращает ОЦК. Происходит

своеобразное «кровотечение в собственные сосуды».

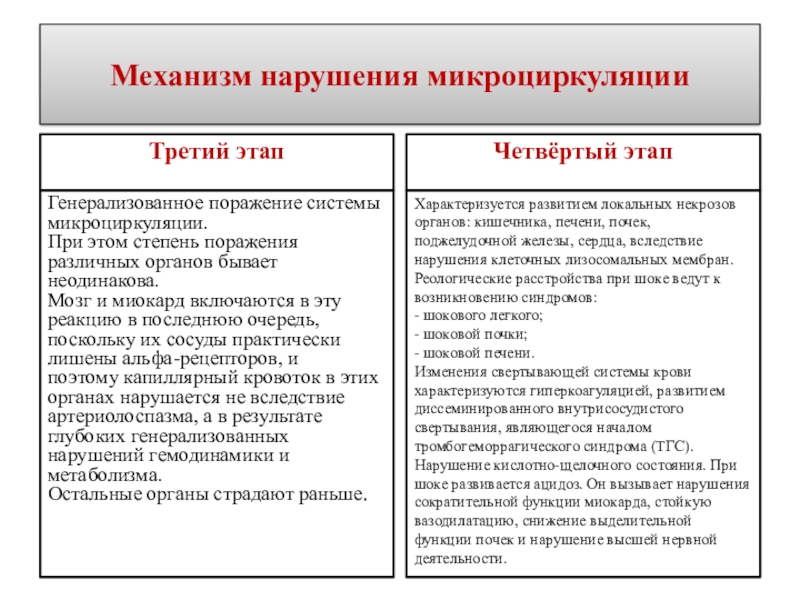

Слайд 34Механизм нарушения микроциркуляции

Третий этап

Генерализованное поражение системы

микроциркуляции.

При этом степень поражения различных

органов бывает неодинакова.

Мозг и миокард включаются в эту реакцию в

последнюю очередь, поскольку их сосуды практически лишены альфа-рецепторов, и

поэтому капиллярный кровоток в этих органах нарушается не вследствие артериолоспазма, а в результате глубоких генерализованных нарушений гемодинамики и метаболизма.

Остальные органы страдают раньше.

Четвёртый этап

Характеризуется развитием локальных некрозов органов: кишечника, печени, почек, поджелудочной железы, сердца, вследствие нарушения клеточных лизосомальных мембран.

Реологические расстройства при шоке ведут к

возникновению синдромов:

- шокового легкого;

- шоковой почки;

- шоковой печени.

Изменения свертывающей системы крови

характеризуются гиперкоагуляцией, развитием диссеминированного внутрисосудистого свертывания, являющегося началом тромбогеморрагического синдрома (ТГС).

Нарушение кислотно-щелочного состояния. При шоке развивается ацидоз. Он вызывает нарушения

сократительной функции миокарда, стойкую вазодилатацию, снижение выделительной функции почек и нарушение высшей нервной деятельности.

Слайд 35Дает определение комы

Кома - это глубокое угнетение функций ЦНС,

характеризующееся утратой

сознания,

нечувствительностью к внешним

раздражителям.

Кома - одно из наиболее тяжелых и опасных

для

жизни экстремальных состояний организма.

Она может быть вызвана множеством различных метаболических нарушений и структурных повреждений. Для эффективного лечения необходимо точное

определение вызвавших кому причин.

По происхождению кому делят на экзогенную и

эндогенную.

Слайд 36Раскрывает виды комы

Экзогенные

травматическая

гипо- или гипертермическая

экзотоксическая (яд,

алкоголь, грибы и т.п.)

инфекционная

алиментарная

(голод)

гипоксические

Эндогенные

апоплексическая

анемическая

гипогликемическая

диабетическая

тиреотоксическая

уремическая

печеночная

Слайд 37Объясняет механизмы развития комы

Слайд 38ИНТОКСИКАЦИЯ

Накопление в организме продуктов обмена подлежащих выведению, эндогенных или экзогенных

ядов

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

Потеря жидкости и солей приводит к нарушению водно-электролитного баланса

ГИПОКСИЯ

недостаток кислорода и необходимых веществ для окислительно-восстановительных реакции

АЦИДОЗ

Накопление молочной кислоты и кетокислот приводит к нарушению кислотно-основного равновесия

Механизмы развития КОМЫ

Объясняет механизмы развития комы

Слайд 39Объясняет патогенетические принципы лечения коматозных состояний.

Патогенетическая терапия:

- Антигипоксическая терапия.

- Устранение

или уменьшение степени интоксикации организма.

- Нормализация показателей КЩР, баланса ионов

и жидкости.

- Нормализация уровня БАВ и их эффектов.

Этиотропное лечение:

- При травматической коме.

- При коме, вызванной интоксикацией

организма.

- При диабетической коме

- При коме инфекционного

происхождения.

Слайд 40Виды коллапсов по происхождению

Дает определение коллапса.

Объясняет причины, виды коллапса.

1.

КАРДИОГЕННЫЙ

- постинфарктный

«аритмический»

«кардиомиопатический»

2. ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИЙ

- постгеморрагический

- дегидратационный

- токсико-инфекционный

- ортостатический

3. ВАЗОДИЛАТАЦИОННЫЙ

-

гипертермический

- ортостатический

- «токсический»

Коллапс (от лат. collapsus «упавший») — угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов. У человека проявляется резкой слабостью, заостренными чертами лица, бледностью, похолоданием конечностей.

Слайд 41Знает патогенез коллапса

Второй механизм

– быстрое уменьшение ОБЬЕМА

ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК),

в результате чего прессорная реакция сосудов, приводящая к повышению их

тонуса, не может поддержать необходимый уровень

СИСТЕМНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО

ДАВЛЕНИЯ

Первый механизм

– резкое падение

тонуса артериол и вен

- усиленное раздражение депрессорных рефлексогенных зон

- значительное усиление парасимпатических влияний на сосуды

- угнетение активности прессорных

нейронов кардиоваскулярного центра

- снижение симпато-адреналовых и кортикостероидных влияний на сосуды

- снижение реактивности сосудистой

стенки к прессорным агентам

Слайд 42Порочный круг при коллапсе

Падение сосудистого тонуса

Снижение ОЦК

Выход во внеклеточную среду

электролитов и вазодилятаторов

Повышение проницаемости сосудистой стенки

Слайд 43

Коллапс: патофизиологические принципы профилактики и терапии

Патогенетические расстройства при коллапсе, ведущими

являются: → угнетение сосудодвигательного центра → выключение регуляторной функции сосудодвигательного

центра → несоответствие между емкостью сосудов и объемом циркулирующей крови → децентрализация кровообращения.

Если ¼ ОЦК теряется в течение 1-2 часов, в организме не успевают сформироваться адаптационные реакции и развивается децентрализация кровообращения.

Если такое же количество крови теряется медленнее, то развивается противоположное явление (геморрагический шок, который характеризуется адаптивным спазмом резистивных сосудов и возникновением централизации кровообращения).

Лечение больных при коллапсе направлено на восстановление сердечнососудистой деятельности с учетом фактора, вызвавшего коллапс.

Принципы оказания помощи при коллапсе включают следующее: → только внутривенный путь введения лекарственных средств → при нормоволемическом коллапсе – вазопрессоры и кортикостероиды → при гиповолемическом коллапсе – восполнение ОЦК с последующим этиотропным лечением.

Слайд 44http://www.myshared.ru/slide/935744/

https://fb.ru/article/399680/patogenez-travmaticheskogo-shoka-etiologiya-klassifikatsiya-fazyi-stepeni-tyajesti-i-lechenie

https://slide-share.ru/shok-gipovolemicheskij-i-kardiogennij-shok-diagnostika-differencialnaya-193494

http://www.myshared.ru/slide/492329/

https://ppt-online.org/218260

https://en.ppt-online.org/172279

https://ppt-online.org/289538

https://en.ppt-online.org/102322

https://ppt-online.org/126832

https://slide-share.ru/obmorok-kollaps-shok-224645

https://opd-kmk.jimdo.com