Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Содержание

- 1. ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ

- 2. ПЛАНПонятие «парадигма» в философии образования.Практическая антропология И.

- 3. ЛИТЕРАТУРА. Тексты философов.Гегель, Г.В.Ф. Философия религии: В

- 4. ЛИТЕРАТУРА. Критика.Бим-Бад, Б.М. Гегель как практик и

- 5. 1. Понятие «парадигма» в философии образования

- 6. Определение парадигмыПарадигма (от др.-греч. παράδειγμα, «пример, модель,

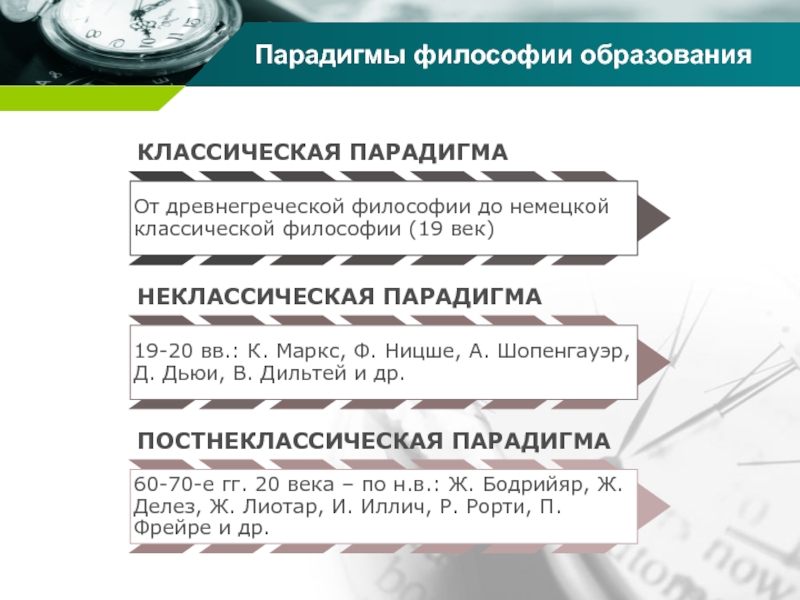

- 7. Парадигмы философии образования

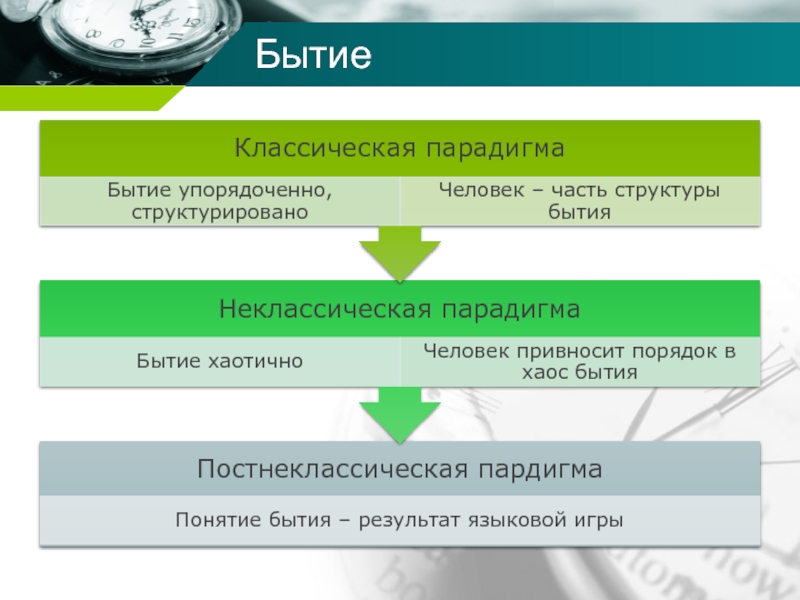

- 8. Бытие

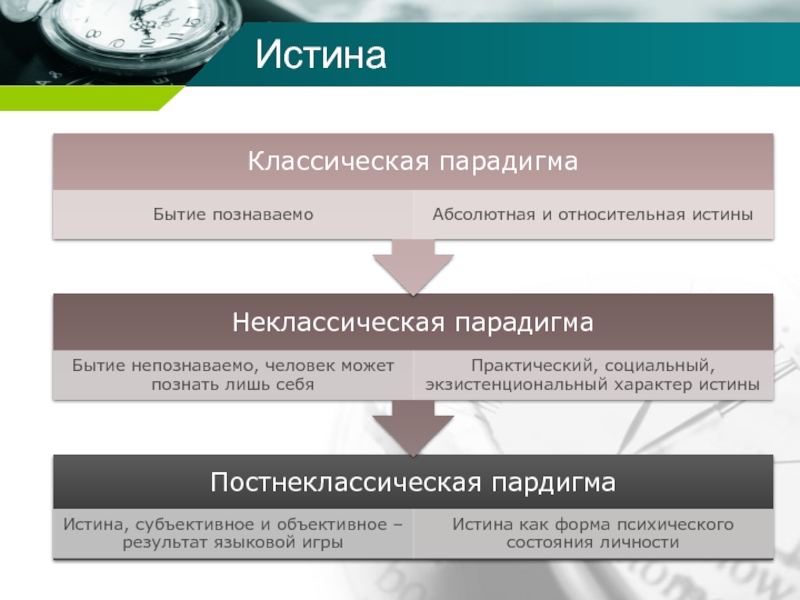

- 9. Истина

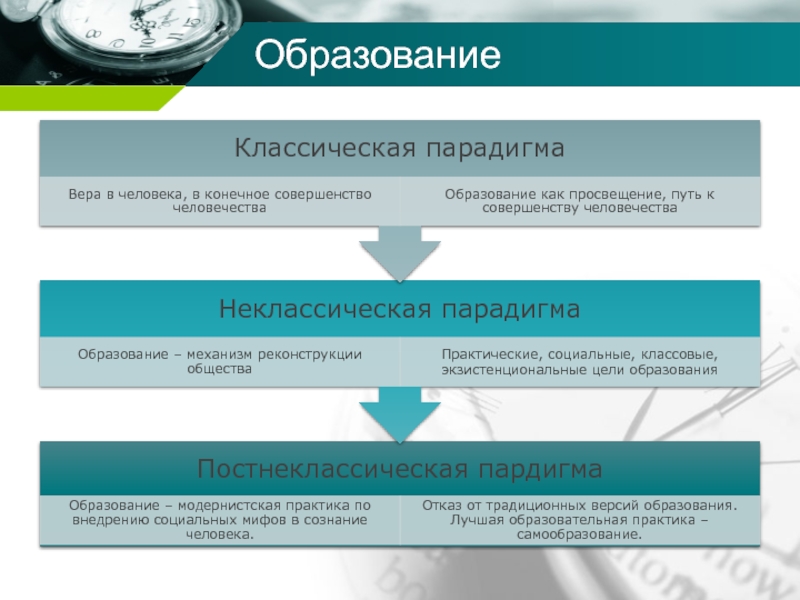

- 10. Образование

- 11. 2. Практическая антропология И. Канта как пролегомен философии образования

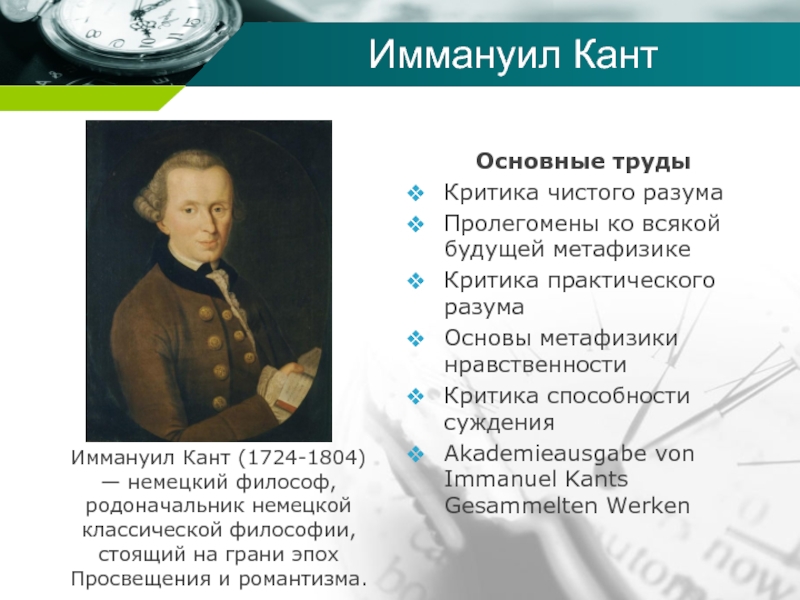

- 12. Иммануил Кант Основные трудыКритика чистого разумаПролегомены ко

- 13. Конечная цель истории — совершенство человечества. Имеющийся

- 14. Характер есть умная добрая воля, ибо злое, собственно, лишено характера.

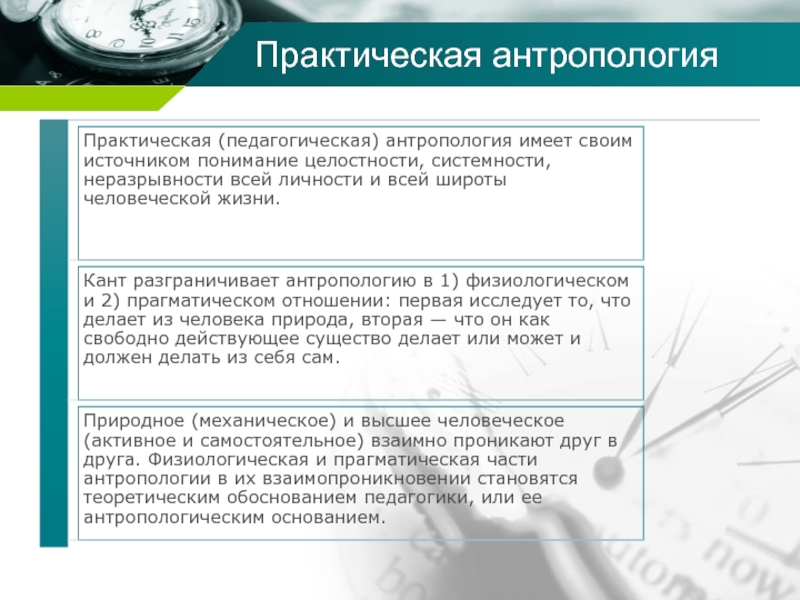

- 15. Практическая антропология

- 16. Практическая антропология и будущееАнтропология Канта всегда ориентирована

- 17. Трактат «Антропология с прагматической точки зрения»Кант связывает

- 18. Дисциплина и моральность умаДисциплина ума и его

- 19. Педагогические выводыИндивид — самодвижущееся образование; источник деятельности

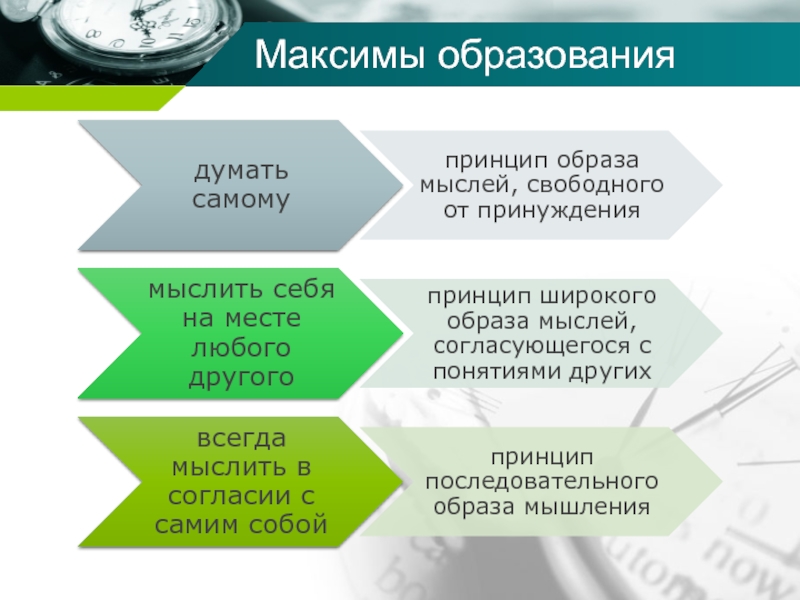

- 20. Максимы образования

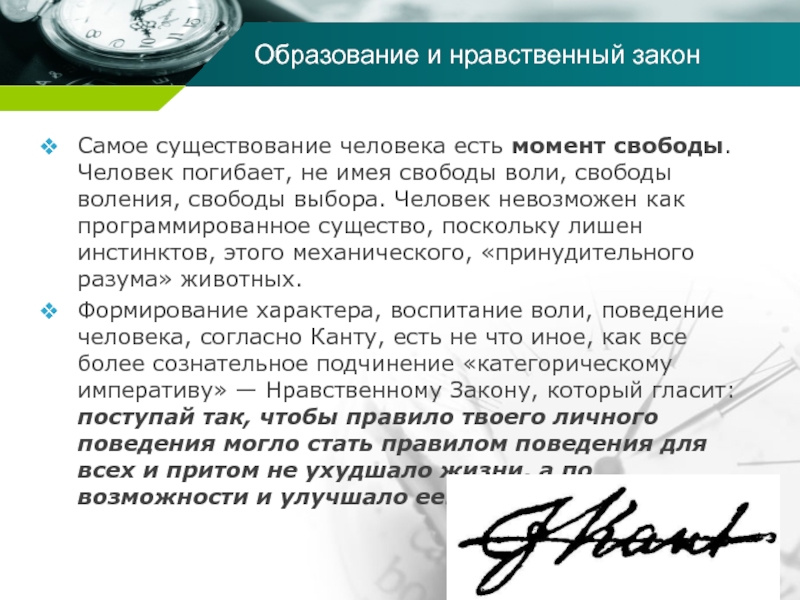

- 21. Образование и нравственный законСамое существование человека есть

- 22. 3. «Наукоучение» И.Г. Фихте как философия образования

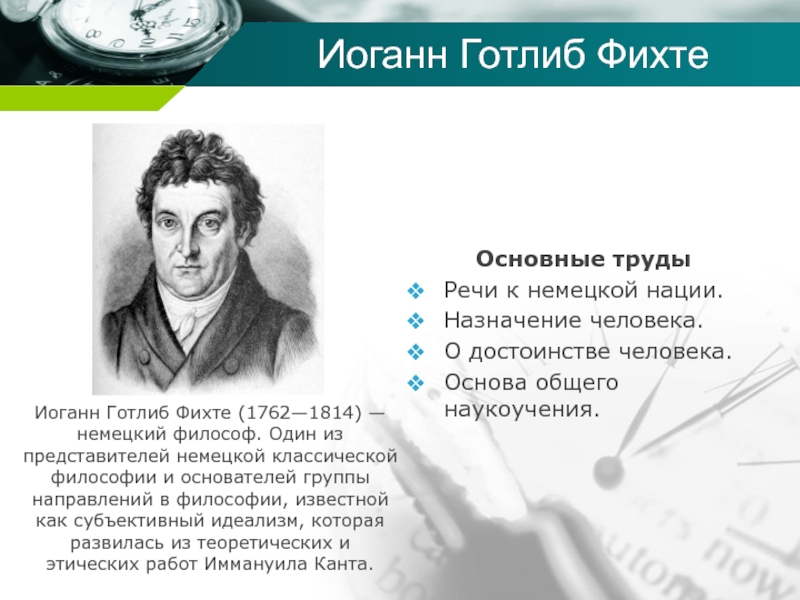

- 23. Иоганн Готлиб Фихте Основные трудыРечи к немецкой

- 24. Философия и воспитание

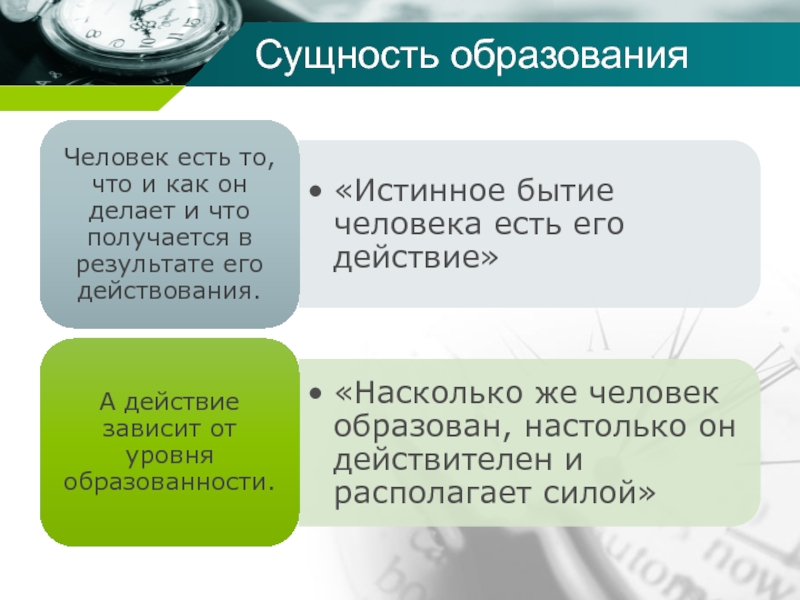

- 25. Сущность образованияОбразование не сводится лишь к обучению

- 26. Высшие воспитатели — ученый Свое знание, приобретенное

- 27. Высшие воспитатели —художникИскусство формирует не только ум

- 28. Конечная цель воспитания Конечная цель воспитания проистекает

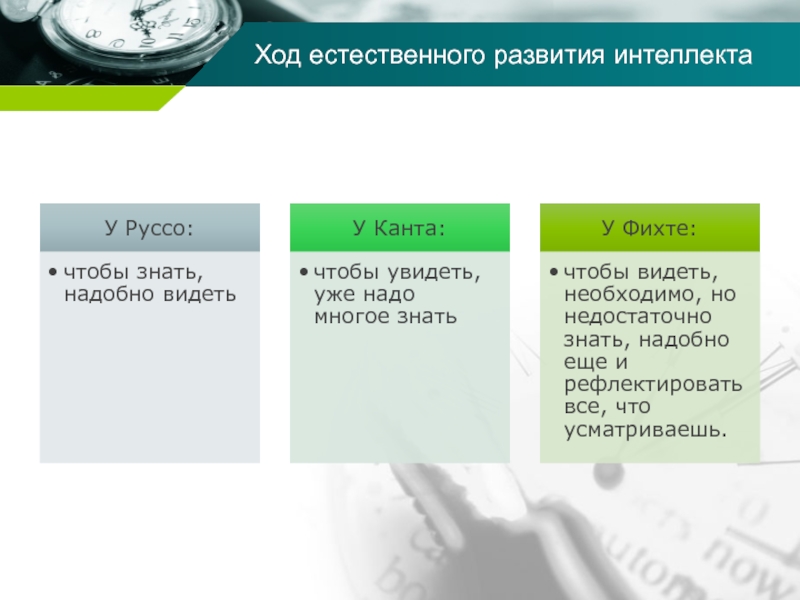

- 29. Ход естественного развития интеллекта

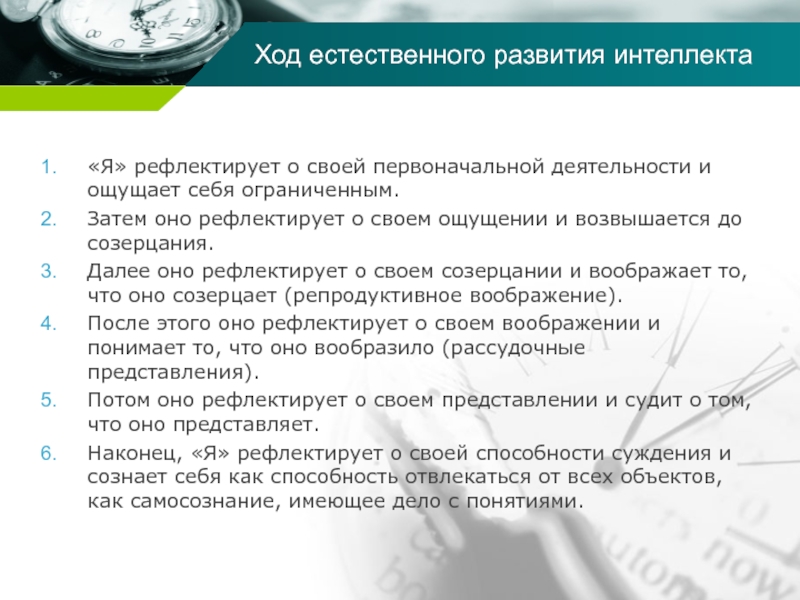

- 30. Ход естественного развития интеллекта«Я» рефлектирует о своей

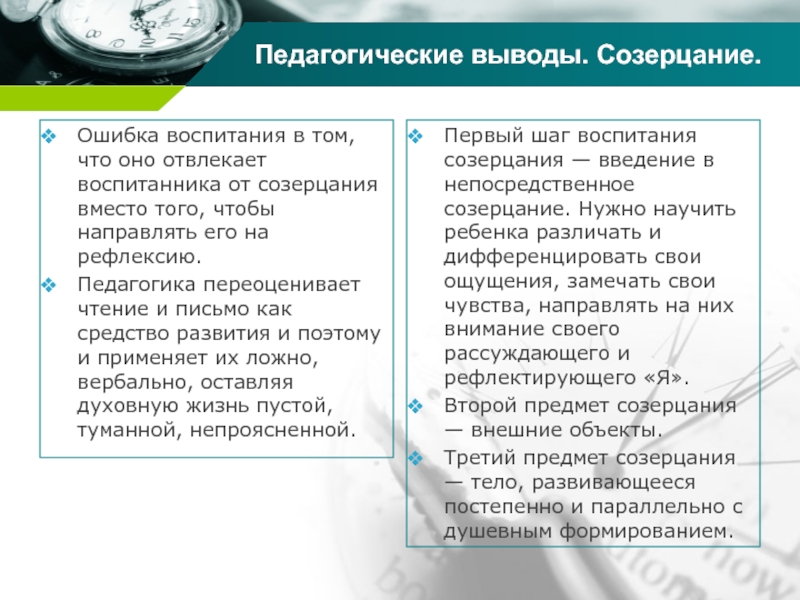

- 31. Педагогические выводы. Созерцание.Ошибка воспитания в том, что

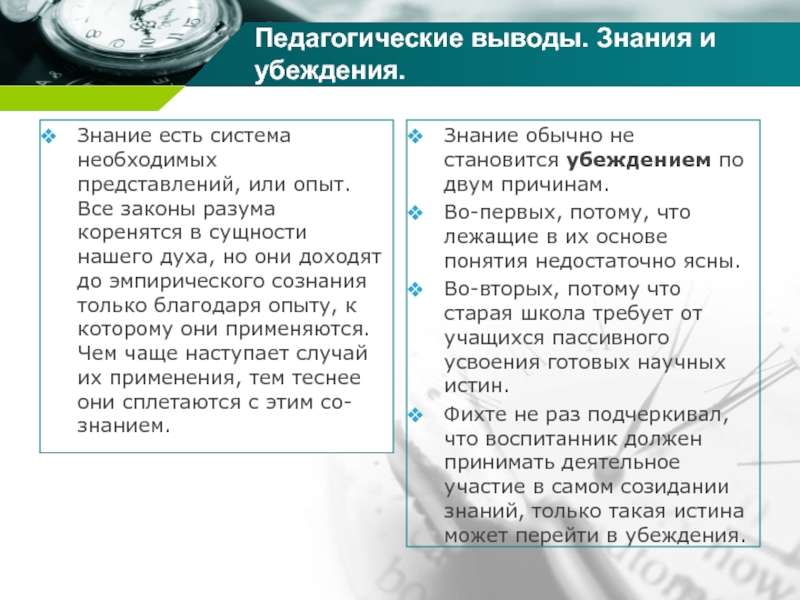

- 32. Педагогические выводы. Знания и убеждения.Знание есть система

- 33. Педагогические выводы. Нравственное самовоспитание.Развитие нравственности, таким образом,

- 34. 4. Образовательная проблематика в философии Г.В.Ф. Гегеля

- 35. Георг Вильгельм Фридрих Гегель Основные трудыФеноменология духа

- 36. Принцип самоотчужденияЧтобы стать человеком, он обязан отчуждаться

- 37. Сущность образования

- 38. Труд как основа образованияМысль и чувство, ум

- 39. Долг и образованиеНравственное созревание заключено в становлении

- 40. Истина и образованиеОбразование невозможно без серьезного интереса

- 41. Правовые аспекты образованияГегель провозглашал неотчуждаемым право человека

- 42. Благодарю за внимание!

- 43. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2ПЛАН

Понятие «парадигма» в философии образования.

Практическая антропология И. Канта как пролегомен

философии образования.

философии Г.В.Ф. Гегеля.Слайд 3ЛИТЕРАТУРА. Тексты философов.

Гегель, Г.В.Ф. Философия религии: В 2-х т. [Текст]

/ Гегель, Г.В.Ф. - Т. I. - М., 1975.

Кант, И.

О педагогике. [Электронный ресурс] / Бим-Бад Борис Михайлович. Официальный сайт. – М., 2008. – Режим доступа: http://bim-bad.ruКант, И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? [Электронный ресурс] / Бим-Бад Борис Михайлович. Официальный сайт. – М., 2008. – Режим доступа: http://bim-bad.ru

Фихте И.Г. Речи к немецкой нации. [Текст] / И.Г. Фихте. – М., Изд-во: Реабилитация, 2008.

Фихте, И.Г. Назначение человека [Текст] / И.Г. Фихте // Фихте И.Г. Сочинения в 2 т. - Т. 2. – СПб, 1993.

Фихте, И.Г. О достоинстве человека [Текст] / И.Г. Фихте // Фихте И.Г. Сочинения в 2 т. - Т. 1. – СПб, 1993.

Фихте, И.Г. Основа общего наукоучения [Текст] / И.Г. Фихте // Фихте И.Г. Сочинения в 2 т. - Т. 1. – СПб, 1993.

Шиллер, Ф. Письма об эстетическом воспитании человека [Электронный ресурс] / Бим-Бад Борис Михайлович. Официальный сайт. – М., 2008. – Режим доступа: http://bim-bad.ru

Слайд 4ЛИТЕРАТУРА. Критика.

Бим-Бад, Б.М. Гегель как практик и теоретик образования [Электронный

ресурс] / Бим-Бад Борис Михайлович. Официальный сайт. – М., 2008.

– Режим доступа: http://bim-bad.ruБим-Бад, Б.М. Педагогика и педагогическая антропология Иоганна Готлиба Фихте. [Электронный ресурс] / Бим-Бад Борис Михайлович. Официальный сайт. – М., 2008. – Режим доступа: http://bim-bad.ru

Бим-Бад, Б.М. Педагогика Иммануила Канта: современное звучание [Электронный ресурс] / Бим-Бад Борис Михайлович. Официальный сайт. – М., 2008. – Режим доступа: http://bim-bad.ru

Бим-Бад, Б.М. Педагогические идеи в ранних произведениях Гегеля [Электронный ресурс] / Бим-Бад Борис Михайлович. Официальный сайт. – М., 2008. – Режим доступа: http://bim-bad.ru

Гессен, С.И. Мировоззрение и образование. [Текст] / С.И. Гессен // Хрестоматия. Педагогика Российского Зарубежья. - М., 1996. - с. 101-120.

Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. [Текст] / С.И. Гессен. – М., 1995.

Слайд 6Определение парадигмы

Парадигма (от др.-греч. παράδειγμα, «пример, модель, образец» < παραδείκνυμι

— «сравниваю») в философии науки — означает совокупность явных и

неявных (и часто не осознаваемых) предпосылок, определяющих научные исследования и признаваемых на данном этапе развития науки, а также универсальный метод принятия эволюционных решений, гносеологическая модель эволюционной деятельности.«Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений»

Т. Кун

Слайд 12Иммануил Кант

Основные труды

Критика чистого разума

Пролегомены ко всякой будущей метафизике

Критика

практического разума

Основы метафизики нравственности

Критика способности суждения

Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten

WerkenИммануил Кант (1724-1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма.

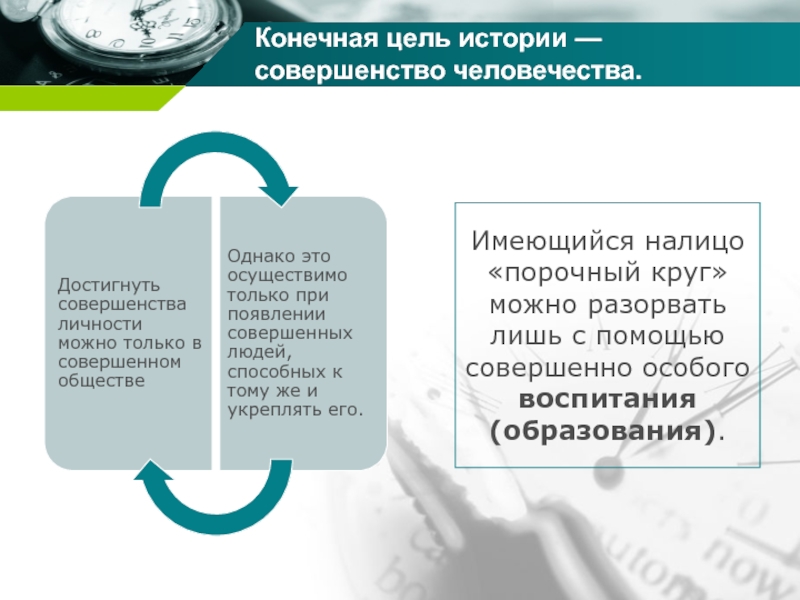

Слайд 13Конечная цель истории — совершенство человечества.

Имеющийся налицо «порочный круг»

можно разорвать лишь с помощью совершенно особого воспитания (образования).

Слайд 16Практическая антропология и будущее

Антропология Канта всегда ориентирована на будущее, потому

что проблема будущего человечества есть педагогическая проблема, так как: во-первых,

без предвосхищения будущего невозможен выбор целей воспитания; во-вторых, от эффективности воспитания будущее напрямую зависит.Воспитуемость людей — залог исторического оптимизма, надежда человечества перед лицом глобальной катастрофы, на самом краю бездны. Но одновременно образование есть еще и категорическая обязанность общества перед каждым новым жителем Земли.

Образование обязано приобщить человека к свободе. В прикладном аспекте свобода выступает как возможность и способность руководствоваться своим разумом. Это — задача Просвещения.

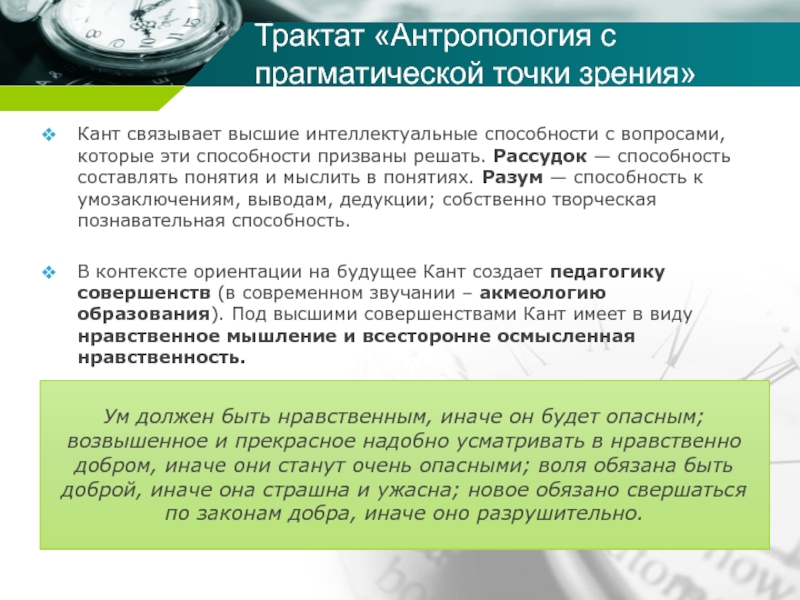

Слайд 17Трактат «Антропология с прагматической точки зрения»

Кант связывает высшие интеллектуальные способности

с вопросами, которые эти способности призваны решать. Рассудок — способность

составлять понятия и мыслить в понятиях. Разум — способность к умозаключениям, выводам, дедукции; собственно творческая познавательная способность.В контексте ориентации на будущее Кант создает педагогику совершенств (в современном звучании – акмеологию образования). Под высшими совершенствами Кант имеет в виду нравственное мышление и всесторонне осмысленная нравственность.

Ум должен быть нравственным, иначе он будет опасным; возвышенное и прекрасное надобно усматривать в нравственно добром, иначе они станут очень опасными; воля обязана быть доброй, иначе она страшна и ужасна; новое обязано свершаться по законам добра, иначе оно разрушительно.

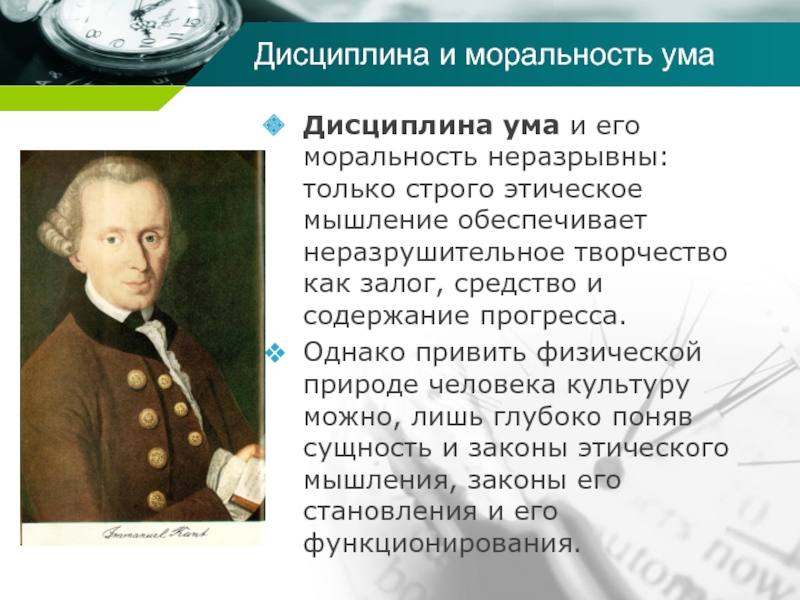

Слайд 18Дисциплина и моральность ума

Дисциплина ума и его моральность неразрывны: только

строго этическое мышление обеспечивает неразрушительное творчество как залог, средство и

содержание прогресса.Однако привить физической природе человека культуру можно, лишь глубоко поняв сущность и законы этического мышления, законы его становления и его функционирования.

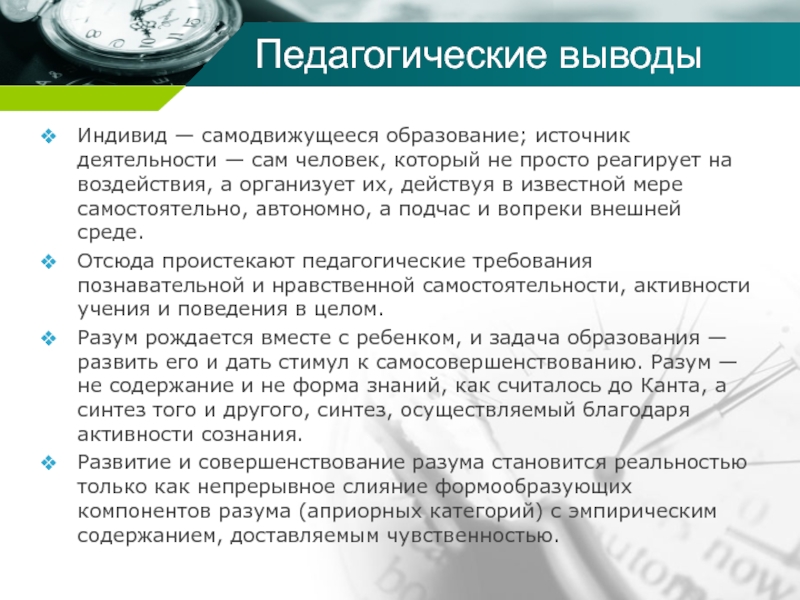

Слайд 19Педагогические выводы

Индивид — самодвижущееся образование; источник деятельности — сам человек,

который не просто реагирует на воздействия, а организует их, действуя

в известной мере самостоятельно, автономно, а подчас и вопреки внешней среде.Отсюда проистекают педагогические требования познавательной и нравственной самостоятельности, активности учения и поведения в целом.

Разум рождается вместе с ребенком, и задача образования — развить его и дать стимул к самосовершенствованию. Разум — не содержание и не форма знаний, как считалось до Канта, а синтез того и другого, синтез, осуществляемый благодаря активности сознания.

Развитие и совершенствование разума становится реальностью только как непрерывное слияние формообразующих компонентов разума (априорных категорий) с эмпирическим содержанием, доставляемым чувственностью.

Слайд 21Образование и нравственный закон

Самое существование человека есть момент свободы. Человек

погибает, не имея свободы воли, свободы воления, свободы выбора. Человек

невозможен как программированное существо, поскольку лишен инстинктов, этого механического, «принудительного разума» животных.Формирование характера, воспитание воли, поведение человека, согласно Канту, есть не что иное, как все более сознательное подчинение «категорическому императиву» — Нравственному Закону, который гласит: поступай так, чтобы правило твоего личного поведения могло стать правилом поведения для всех и притом не ухудшало жизни, а по возможности и улучшало ее.

Слайд 23Иоганн Готлиб Фихте

Основные труды

Речи к немецкой нации.

Назначение человека.

О достоинстве

человека.

Основа общего наукоучения.

Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814) — немецкий философ. Один

из представителей немецкой классической философии и основателей группы направлений в философии, известной как субъективный идеализм, которая развилась из теоретических и этических работ Иммануила Канта. Слайд 25Сущность образования

Образование не сводится лишь к обучению способности мыслить, рассуждать,

но является сложным единством, в котором эта способность есть только

составное звено системы способностей.В образование входит также и развитие способностей незамутненного самообманом точного и ясного восприятия действительности.

Кроме того, необходимы еще навыки, приобретаемые с помощью культуры — последнего и высшего средства для достижения конечной цели человека — полного согласия с самим собой.

Слайд 26Высшие воспитатели — ученый

Свое знание, приобретенное для общества, ученый

должен применить действительно для пользы общества. Он обязан прививать людям

чувство их истинных потребностей и знакомить их со средствами их удовлетворения. Следовательно, ученый, отвечающий своему понятию, по самому назначению своему — учитель человеческого рода. Он видит не только настоящее, он провидит также и будущее. Обязанность ученого — всегда иметь перед глазами цель нравственного облагораживания человека во всем, что он делает в обществе.Слайд 27Высшие воспитатели —художник

Искусство формирует не только ум и не только

сердце, как это делает ученый как нравственный наставник народа. Оно

формирует целостного человека, оно обращается не к уму и не к сердцу, но ко всей душе в единстве ее способностей. Это нечто третье, состоящее из двух первых. Искусство делает трансцендентальную точку зрения обычной. Философ возвышает себя и других до этой точки зрения в упорном труде, следуя известным правилам. Дух красоты стоит на этой точке зрения, не размышляя о ней. Он не знает никакой иной точки зрения. Он столь незаметно возвышает до нее тех, кто отдается его влиянию, что они не сознают этого перехода. Дух прекрасного видит все свободным и живым. Благодаря этому он воспитывает и облагораживает людей ради их истинного предназначения.Слайд 28Конечная цель воспитания

Конечная цель воспитания проистекает из целей истории,

человечества, культуры. Подчинить себе все неразумное, овладеть им свободно и

согласно своему собственному закону — конечная цель человека. И цель всякого образования способностей заключается в том, чтобы подчинить природу разуму. Задача воспитания, по Фихте, изменить мир к лучшему.Слайд 30Ход естественного развития интеллекта

«Я» рефлектирует о своей первоначальной деятельности и

ощущает себя ограниченным.

Затем оно рефлектирует о своем ощущении и

возвышается до созерцания. Далее оно рефлектирует о своем созерцании и воображает то, что оно созерцает (репродуктивное воображение).

После этого оно рефлектирует о своем воображении и понимает то, что оно вообразило (рассудочные представления).

Потом оно рефлектирует о своем представлении и судит о том, что оно представляет.

Наконец, «Я» рефлектирует о своей способности суждения и сознает себя как способность отвлекаться от всех объектов, как самосознание, имеющее дело с понятиями.

Слайд 31Педагогические выводы. Созерцание.

Ошибка воспитания в том, что оно отвлекает воспитанника

от созерцания вместо того, чтобы направлять его на рефлексию.

Педагогика

переоценивает чтение и письмо как средство развития и поэтому и применяет их ложно, вербально, оставляя духовную жизнь пустой, туманной, непроясненной. Первый шаг воспитания созерцания — введение в непосредственное созерцание. Нужно научить ребенка различать и дифференцировать свои ощущения, замечать свои чувства, направлять на них внимание своего рассуждающего и рефлектирующего «Я».

Второй предмет созерцания — внешние объекты.

Третий предмет созерцания — тело, развивающееся постепенно и параллельно с душевным формированием.

Слайд 32Педагогические выводы. Знания и убеждения.

Знание есть система необходимых представлений, или

опыт. Все законы разума коренятся в сущности нашего духа, но

они доходят до эмпирического сознания только благодаря опыту, к которому они применяются. Чем чаще наступает случай их применения, тем теснее они сплетаются с этим со-знанием.Знание обычно не становится убеждением по двум причинам.

Во-первых, потому, что лежащие в их основе понятия недостаточно ясны.

Во-вторых, потому что старая школа требует от учащихся пассивного усвоения готовых научных истин.

Фихте не раз подчеркивал, что воспитанник должен принимать деятельное участие в самом созидании знаний, только такая истина может перейти в убеждения.

Слайд 33Педагогические выводы. Нравственное самовоспитание.

Развитие нравственности, таким образом, есть становление «собственно

долга». Чтобы воля индивида стала свободной, недостаточно, следовательно, научиться подчинять

себе свои склонности. Нужно еще подчинить саму свою волю высшему началу — нравственному закону.Во-первых, воспитание деятельного начала в человеке в значительной степени совпадает с воспитанием нравственности, а величайшим грехом и отступлением от образа человеческого становится бездеятельность, инертность, лень, косность. Во-вторых, в содержание нравственного формирования личности включается воспитание любви к человеку как таковому.

В-третьих, нравственное становление возможно только как самосотворение.

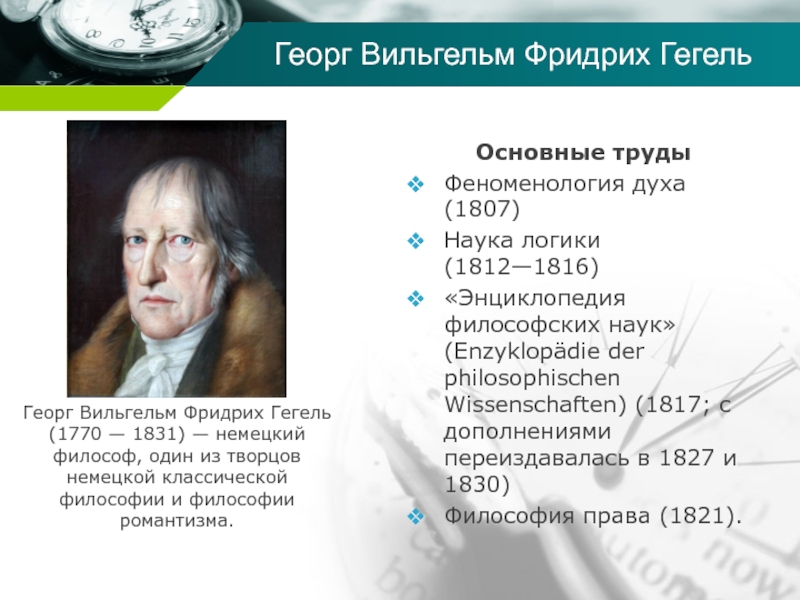

Слайд 35Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Основные труды

Феноменология духа (1807)

Наука логики (1812—1816)

«Энциклопедия

философских наук» (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften) (1817; с дополнениями переиздавалась

в 1827 и 1830)Философия права (1821).

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 — 1831) — немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма.

Слайд 36Принцип самоотчуждения

Чтобы стать человеком, он обязан отчуждаться от своей первой,

животной, природы и приобретать вторую, идеальную, природу.

У человека две

матери - вечная природа и исторически становящаяся культура. И рождаться он вынужден, как минимум, дважды. Образование предстает в учении Гегеля как переход человека от природного состояния к духовному. Это - «второе рождение» человека как такового.

В диалоге человека с его средой становится личность. Личность - человек, способный изменять среду, изменяющую его самого. Преобразование среды есть преобразование себя.

Слайд 38Труд как основа образования

Мысль и чувство, ум и сердце ученика

надобно направлять на достижение главной цели - творческой самодеятельности духа.

Духовный труд, «который тяжелее физического» необходим для осознания растущим человеком добра и зла: природы и сущности добра и зла, совести и долга, чтобы «иметь понимание добра, сделать его своим намерением и осуществлять в своей деятельности».

От этого труда избавлены только умственно отсталые, ленивые либо по сознательному умыслу уклоняющиеся от выполнения своего долга люди.

Слайд 39Долг и образование

Нравственное созревание заключено в становлении гражданственности и зависит

от степени самосознания личности.

Быть нравственным значит жить согласно лучшим

нравам и обычаям своего народа. «Все равны не только перед Богом, но и перед вежливостью».

Человеческое в человеке формирует дух народа, его история, религия, степень политической свободы.

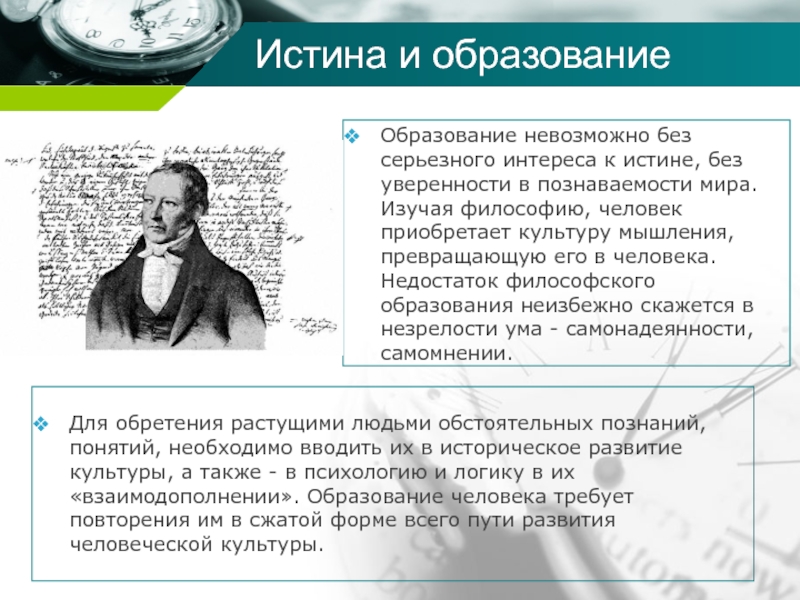

Слайд 40Истина и образование

Образование невозможно без серьезного интереса к истине, без

уверенности в познаваемости мира. Изучая философию, человек приобретает культуру мышления,

превращающую его в человека. Недостаток философского образования неизбежно скажется в незрелости ума - самонадеянности, самомнении.Для обретения растущими людьми обстоятельных познаний, понятий, необходимо вводить их в историческое развитие культуры, а также - в психологию и логику в их «взаимодополнении». Образование человека требует повторения им в сжатой форме всего пути развития человеческой культуры.

![ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРА. Тексты философов.Гегель, Г.В.Ф. Философия религии: В 2-х т. [Текст] / ЛИТЕРАТУРА. Тексты философов.Гегель, Г.В.Ф. Философия религии: В 2-х т. [Текст] / Гегель, Г.В.Ф. - Т. I. -](/img/thumbs/d5a54745b1089ad823f4bc4011112b2b-800x.jpg)

![ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРА. Критика.Бим-Бад, Б.М. Гегель как практик и теоретик образования [Электронный ресурс] ЛИТЕРАТУРА. Критика.Бим-Бад, Б.М. Гегель как практик и теоретик образования [Электронный ресурс] / Бим-Бад Борис Михайлович. Официальный сайт.](/img/thumbs/8504dc71e708c41a8f77f1e549dd4b67-800x.jpg)