Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

П ЕЧЕНЕГИ И ТОРКИ

Содержание

- 1. П ЕЧЕНЕГИ И ТОРКИ

- 2. Древняя Русь

- 3. Устройство жизни печенегов Считается, что печенеги вышли

- 4. Печенеги занимались скотоводством, вели кочевой образ жизни.

- 5. История печенежских племен Известно, что изначально печенеги

- 6. Печенеги нападали на Киевскую Русь в 915,

- 7. Воспользовавшись ситуацией, торки напали на ослабленное войско

- 8. ПОЛОВЦЫ

- 9. В середине XI в. в сильно опустевшие

- 10. К середине XII в. к печенегам в

- 11. Слайд 11

- 12. В XI веке пришли в наш край

- 13. Торки – тюркоязычные племена,

- 14. Память о пребывании в наших

- 15. Казенный Торец В северной части Донетчины

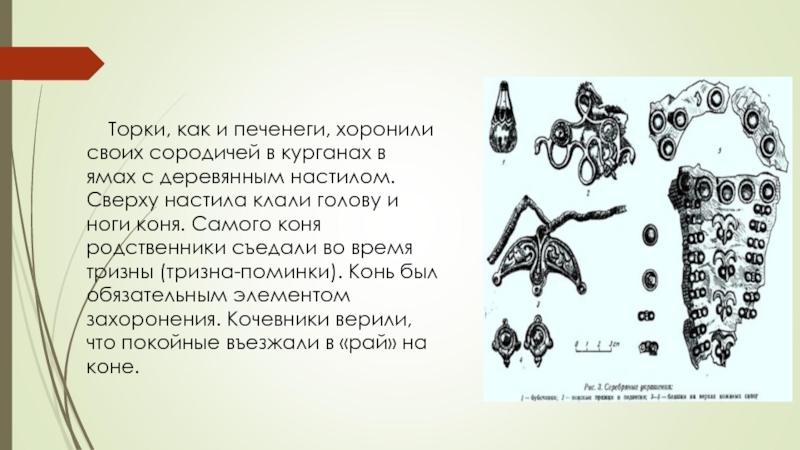

- 16. Археологи обнаружили немногочисленные погребения торков:

- 17. Торки, как и печенеги, хоронили

- 18. Господство торков в Восточной

- 19. Скачать презентанцию

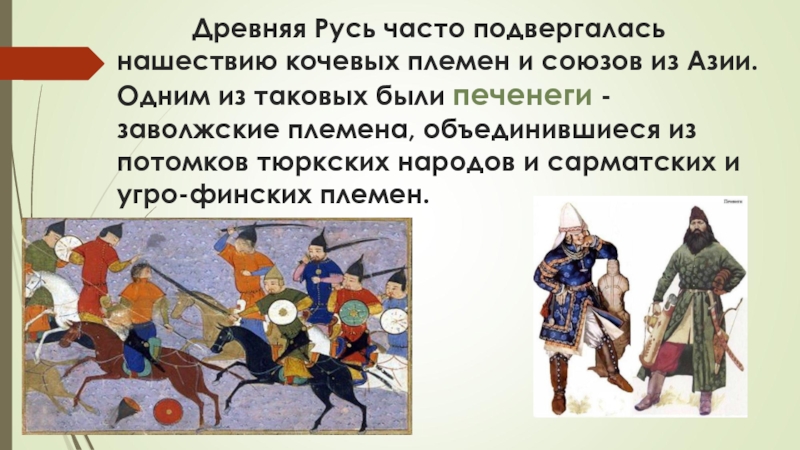

Древняя Русь часто подвергалась нашествию кочевых племен и союзов из Азии. Одним из таковых были печенеги - заволжские племена, объединившиеся из потомков тюркских народов и сарматских

Слайды и текст этой презентации

Слайд 3Устройство жизни печенегов

Считается, что печенеги вышли из Кангюя (Хорезма).

Этот

народ представлял собой смешение европеоидной и монголоидной рас.

Язык печенегов

относился к тюркской группе языков. Существовало две ветви племен, каждая из которых состояла из 40 родов.

Одна из ветвей - западная - располагалась в бассейне рек Днепр и Волга,

а другая - восточная - соседствовала с Русью и Болгарией.

Слайд 4Печенеги занимались скотоводством, вели кочевой образ жизни.

Главой племени был

великий князь, рода - меньший князь.

Выбор князей осуществлялся путем

племенного или родового собрания. В основном власть передавалась по родству.

Слайд 5История печенежских племен

Известно, что изначально печенеги странствовали по Средней Азии.

В то время торки, половцы и печенеги принадлежали к одному

народу. Записи об этом можно найти как у русских, так и арабских, византийских и даже некоторых западных летописцев. Печенеги совершали регулярные нашествия на разрозненные народы Европы, захватывая пленников, которых либо продавали в рабство, либо возвращали на родину за выкуп. Некоторые из пленников становились частью народа.

Затем печенеги стали переселяться из Азии в Европу.

Заняв бассейн Волги до Урала в 8-9 веке, они были вынуждены бежать со своих территорий под натиском враждебных племен огузов и хазар.

В 9 веке им удалось согнать венгров-кочевников с низин Волги и занять эту территорию.

Слайд 6Печенеги нападали на Киевскую Русь в 915, 920 и 968

годах,

а в 944 и 971 участвовали в походах на

Византию и Болгарию под предводительством киевских князей. Печенеги предали русскую дружину, убив Святослава Игоревича в 972 г. с подачи византийцев.

С тех пор началось более, чем полувековое противостояние Руси печенегам.

И лишь в 1036 г. Ярославу Мудрому удалось разбить печенегов под Киевом, завершив череду бесконечных набегов на русские земли.

Слайд 7Воспользовавшись ситуацией, торки напали на ослабленное войско печенегов, согнав их

с занятых земель. Им пришлось мигрировать на Балканы.

В 11-12

веках печенегам было разрешено поселиться на южных границах Киевской Руси для ее защиты. Византийцы, неустанно пытавшиеся привлечь печенегов на свою сторону в борьбе против Руси, расселили племена в Венгрии.

Окончательная ассимиляция печенегов произошла на рубеже 13-14 веков, когда печенеги, смешавшись с торками, венграми, русскими, византийцами и монголами, окончательно потеряли свою принадлежность и перестали существовать в качестве единого народа.

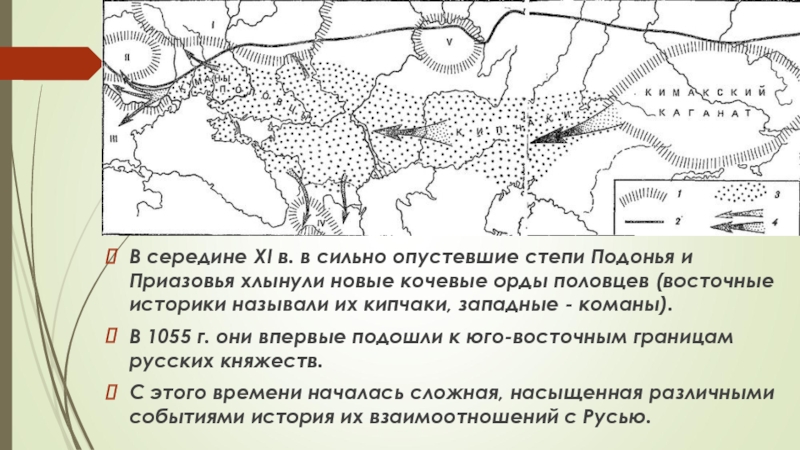

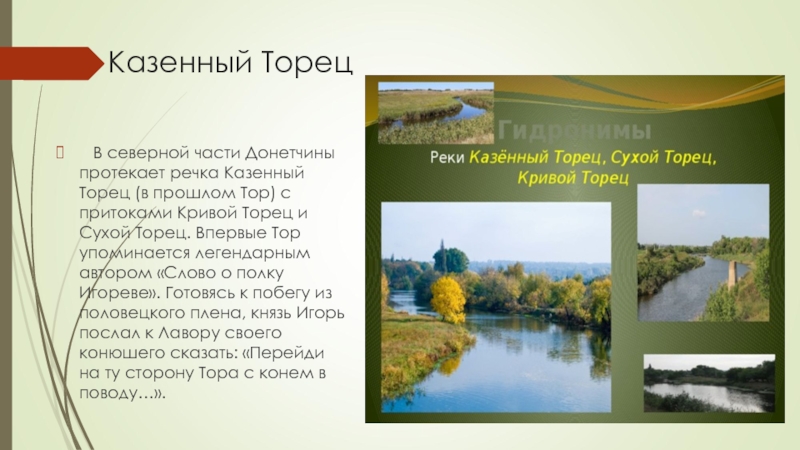

Слайд 9В середине XI в. в сильно опустевшие степи Подонья и

Приазовья хлынули новые кочевые орды половцев (восточные историки называли их

кипчаки, западные - команы).В 1055 г. они впервые подошли к юго-восточным границам русских княжеств.

С этого времени началась сложная, насыщенная различными событиями история их взаимоотношений с Русью.

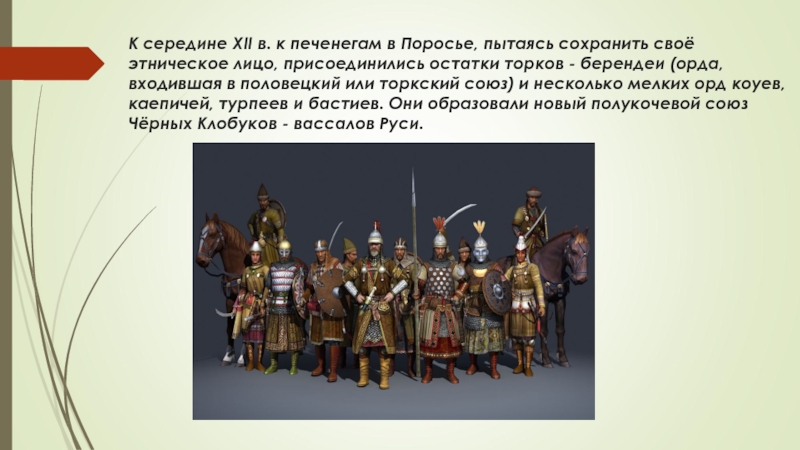

Слайд 10К середине XII в. к печенегам в Поросье, пытаясь сохранить

своё этническое лицо, присоединились остатки торков - берендеи (орда, входившая

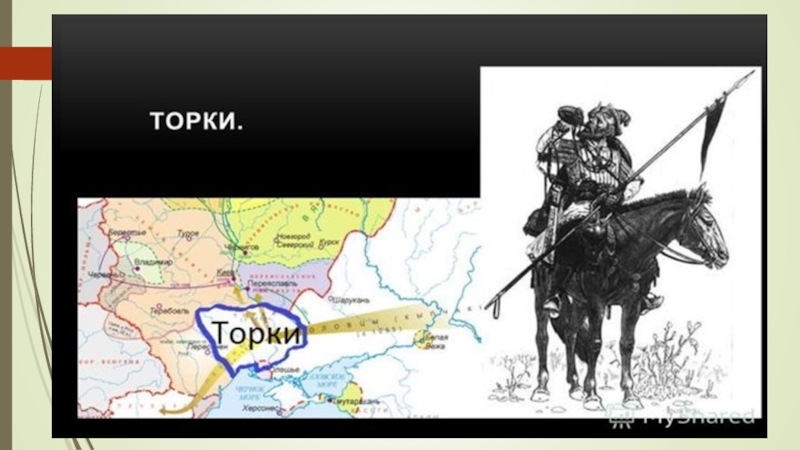

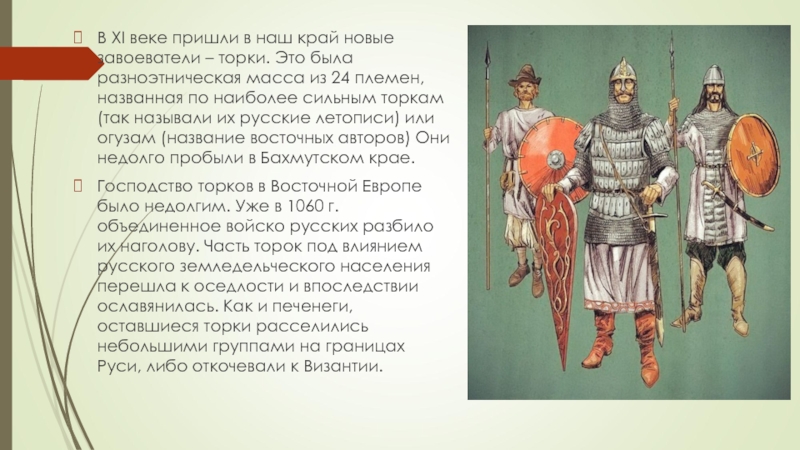

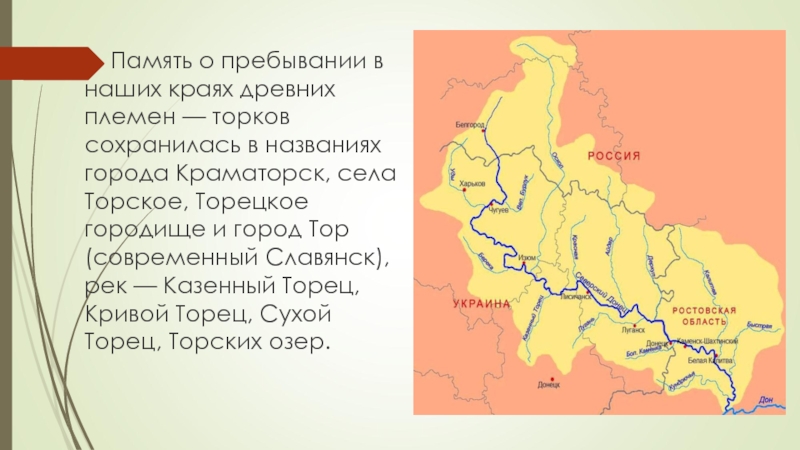

в половецкий или торкский союз) и несколько мелких орд коуев, каепичей, турпеев и бастиев. Они образовали новый полукочевой союз Чёрных Клобуков - вассалов Руси.Слайд 12В XI веке пришли в наш край новые завоеватели –

торки. Это была разноэтническая масса из 24 племен, названная по

наиболее сильным торкам (так называли их русские летописи) или огузам (название восточных авторов) Они недолго пробыли в Бахмутском крае.Господство торков в Восточной Европе было недолгим. Уже в 1060 г. объединенное войско русских разбило их наголову. Часть торок под влиянием русского земледельческого населения перешла к оседлости и впоследствии ославянилась. Как и печенеги, оставшиеся торки расселились небольшими группами на границах Руси, либо откочевали к Византии.

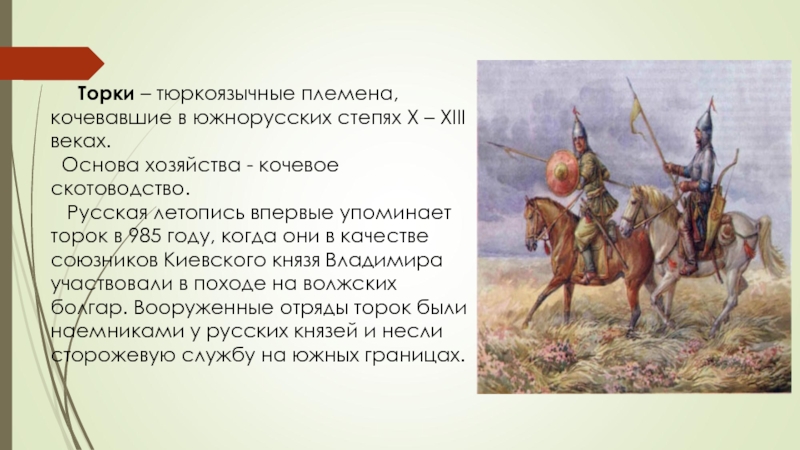

Слайд 13 Торки – тюркоязычные племена, кочевавшие в южнорусских

степях X – XIII веках.

Основа хозяйства - кочевое

скотоводство. Русская летопись впервые упоминает торок в 985 году, когда они в качестве союзников Киевского князя Владимира участвовали в походе на волжских болгар. Вооруженные отряды торок были наемниками у русских князей и несли сторожевую службу на южных границах.

![БМ [Восстановленный] - копия](/img/thumbs/1fbbafc5dd4e436e6a7edb8068bf50b3-800x.jpg)