Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Паротитная инфекция + дифтерия

Содержание

- 1. Паротитная инфекция + дифтерия

- 2. Слайд 2

- 3. Динамика заболеваемости инфекциями, управляемыми вакцинопрофилактикой за 2006-2008 гг.(пок. на 100 тыс. нас.)

- 4. Паротитная инфекция – острое вирусное заболевание с

- 5. Слайд 5

- 6. Эпидемиология:

- 7. Отсутствие у больного катаральных явлений делает невозможной

- 8. Заразительность: за несколько часов до начала клинических

- 9. Наибольшая заболеваемость: - дети от

- 10. Иммунитет: стойкий, пожизненный, повторные случаи заболевания не

- 11. Слайд 11

- 12. Слайд 12

- 13. 4) 1-2 сутки – увеличение околоушных слюнных

- 14. Слайд 14

- 15. Слайд 15

- 16. Слайд 16

- 17. Субмаксиллит – у каждого четвертого больного, чаще

- 18. Сублингвит – припухлость под языком, изолированно встречается

- 19. Поражение половых органов: могут вовлекаться яички, яичники,

- 20. 25% мужского бесплодия связано с ПИ без

- 21. Слайд 21

- 22. Слайд 22

- 23. - начало острое, повышение tº, головная боль,

- 24. Ликвор: - прозрачный; - вытекает

- 25. Менингоэнцефалит: - церебральные симптомы появляются одновременно с

- 26. Менингит проявляется выраженными симптомами интоксикации: -

- 27. Течение обычно благоприятное. Обратная динамика симптомов –

- 28. Невриты и полирадикулоневриты – встречаются редко. Резкое

- 29. Панкреатит: - в сочетании с другими поражениями,

- 30. - тошнота, рвота, tº, учащение стула; -

- 31. Слайд 31

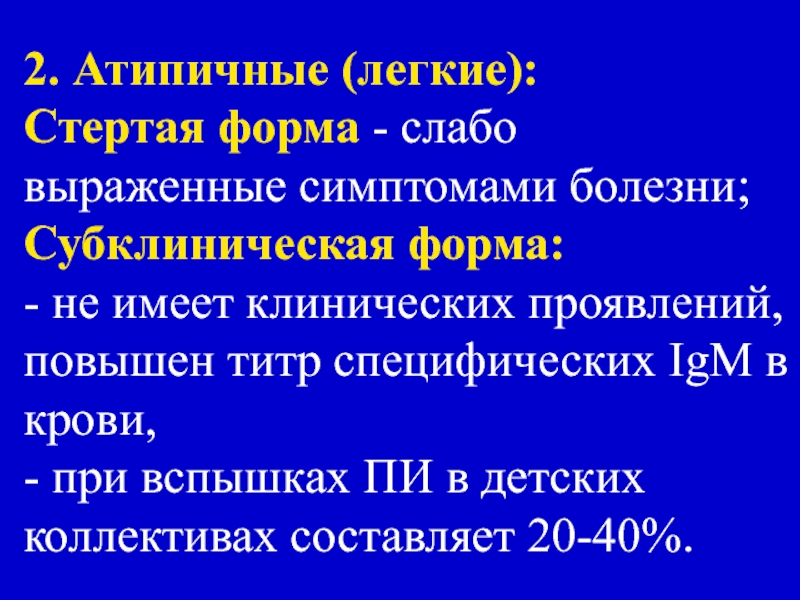

- 32. 2. Атипичные (легкие): Стертая форма - слабо

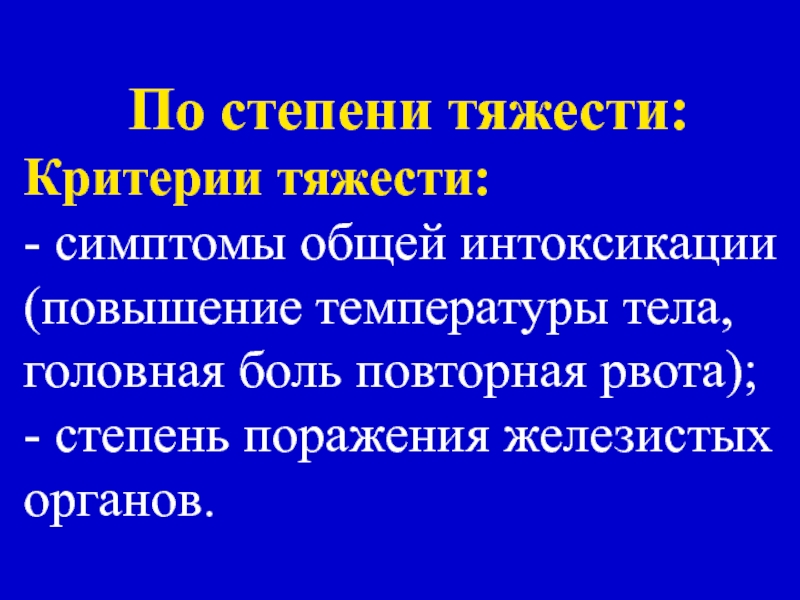

- 33. По степени тяжести:

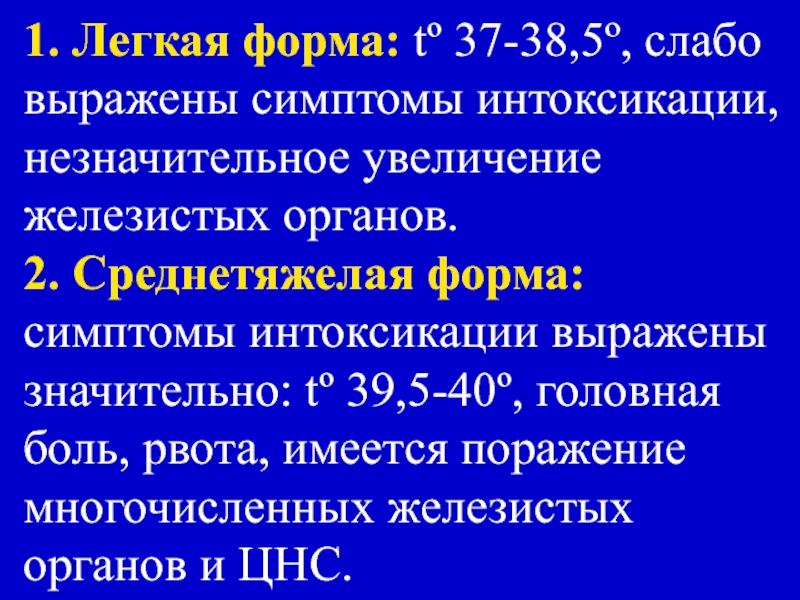

- 34. 1. Легкая форма: tº 37-38,5º, слабо выражены

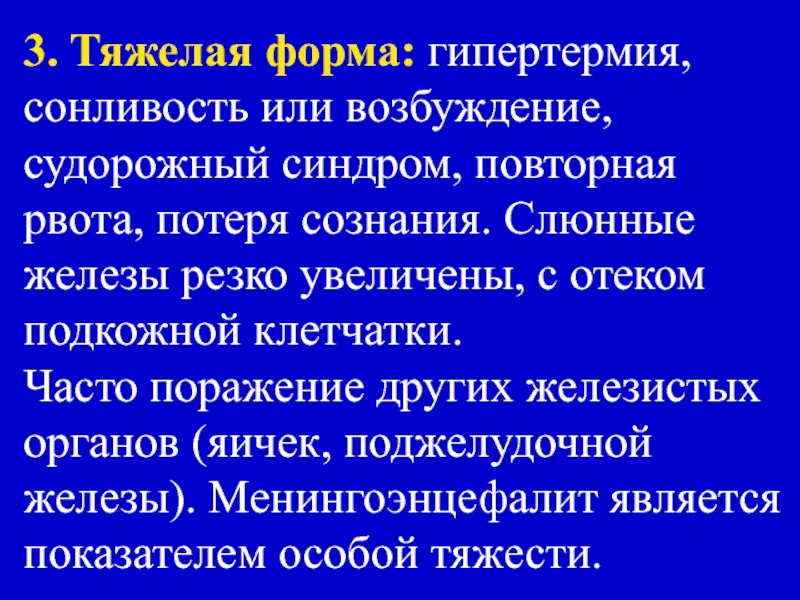

- 35. 3. Тяжелая форма: гипертермия, сонливость или возбуждение,

- 36. Течение ПИ обычно острое, благоприятное. После перенесенного

- 37. Осложнения встречаются редко. Имеются сообщения о поражении

- 38. Слайд 38

- 39. Дифференциальный

- 40. 3. слюннокаменная болезнь - развивается вследствие закупорки

- 41. Слайд 41

- 42. Постельный режим: - в течение всего острого

- 43. Питание: - теплая, жидкая или полужидкая пища;

- 44. С целью предупреждения гингивита и гнойного воспаления

- 45. Местно на область слюнных желез применяют сухое

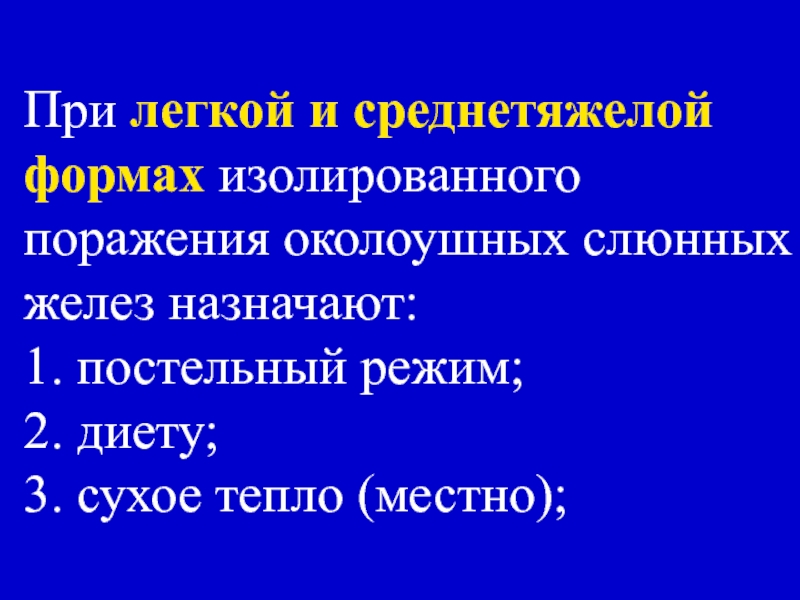

- 46. При легкой и среднетяжелой формах изолированного поражения

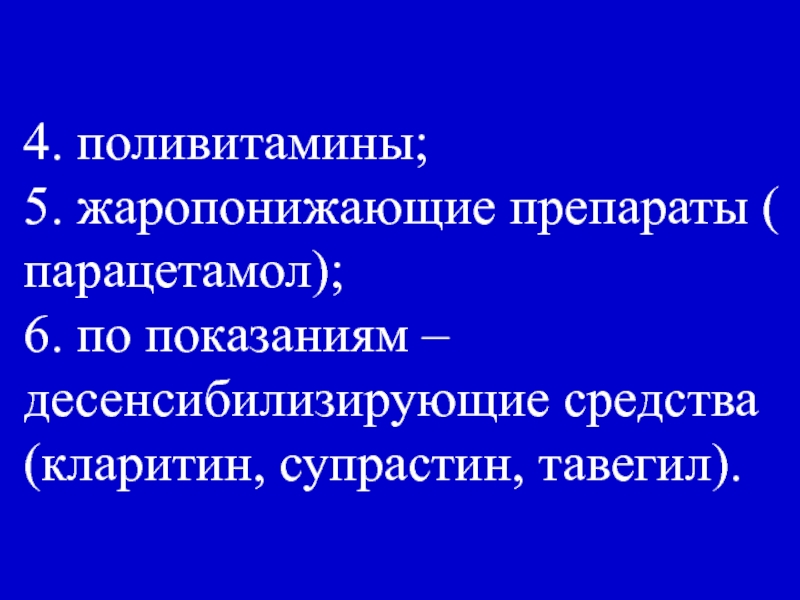

- 47. 4. поливитамины; 5. жаропонижающие препараты ( парацетамол); 6. по показаниям – десенсибилизирующие средства (кларитин, супрастин, тавегил).

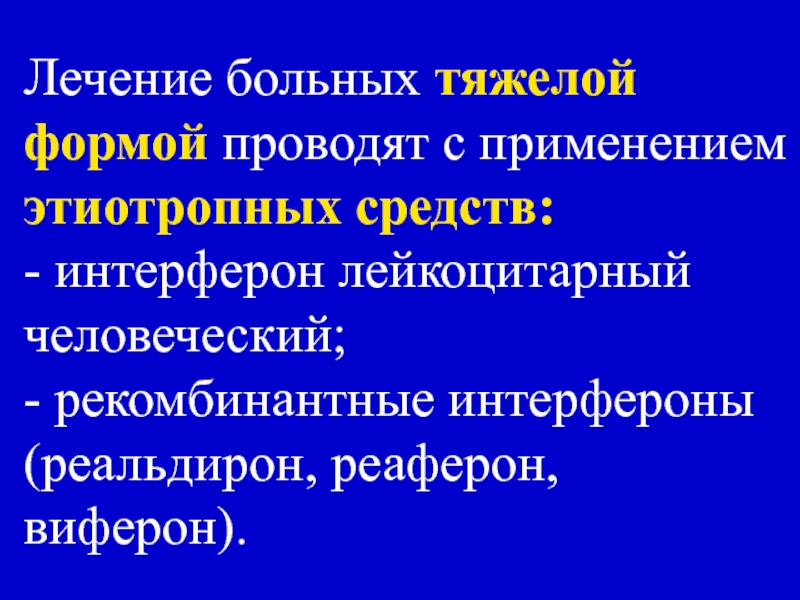

- 48. Лечение больных тяжелой формой проводят с применением

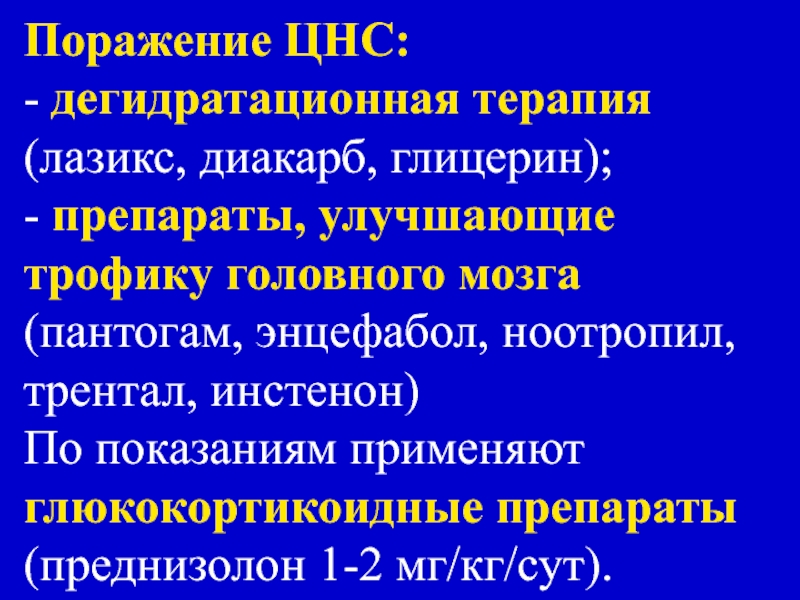

- 49. Поражение ЦНС: - дегидратационная терапия (лазикс,

- 50. Панкреатит: - спазмолитики (папаверин, но-шпа), -

- 51. Профилактика:

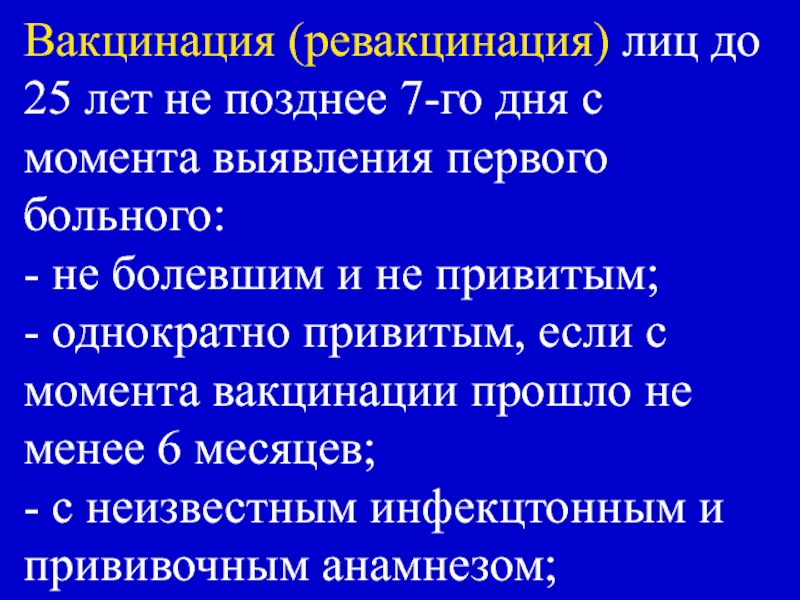

- 52. Вакцинация (ревакцинация) лиц до 25 лет не

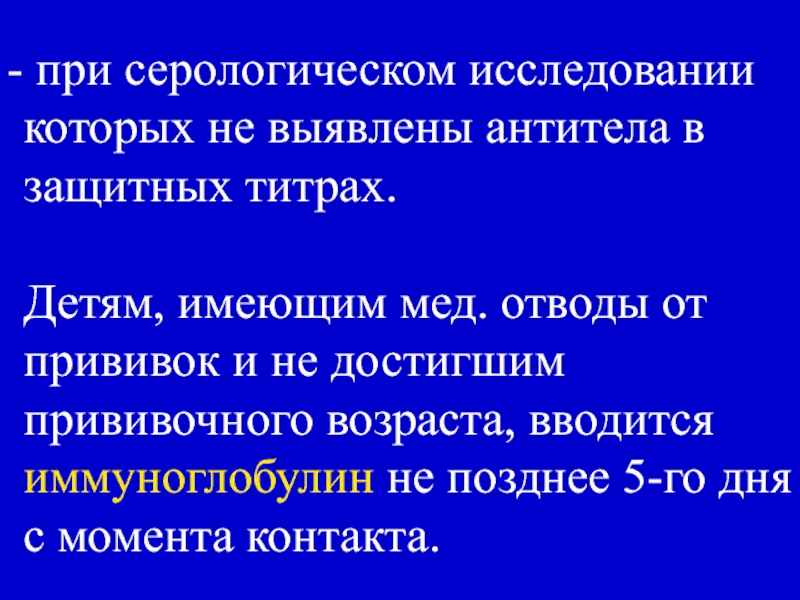

- 53. при серологическом исследовании которых не выявлены

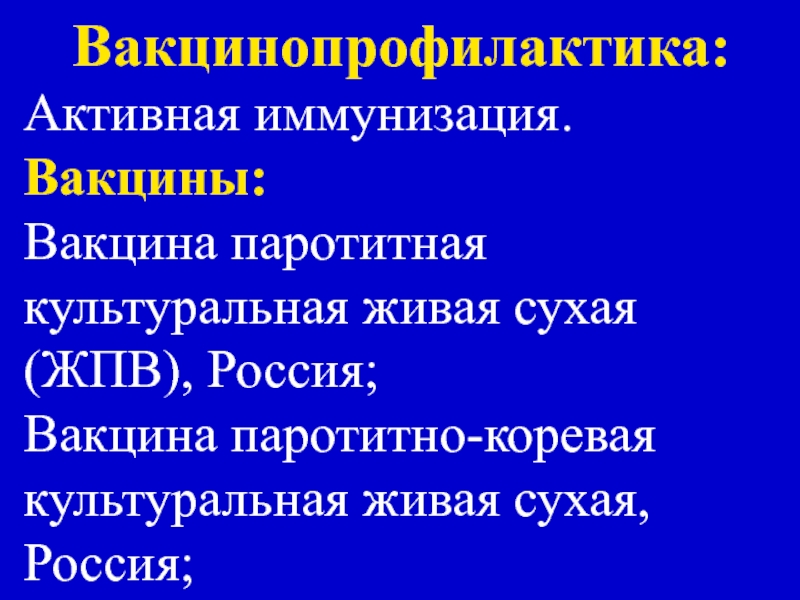

- 54. Вакцинопрофилактика: Активная иммунизация. Вакцины: Вакцина

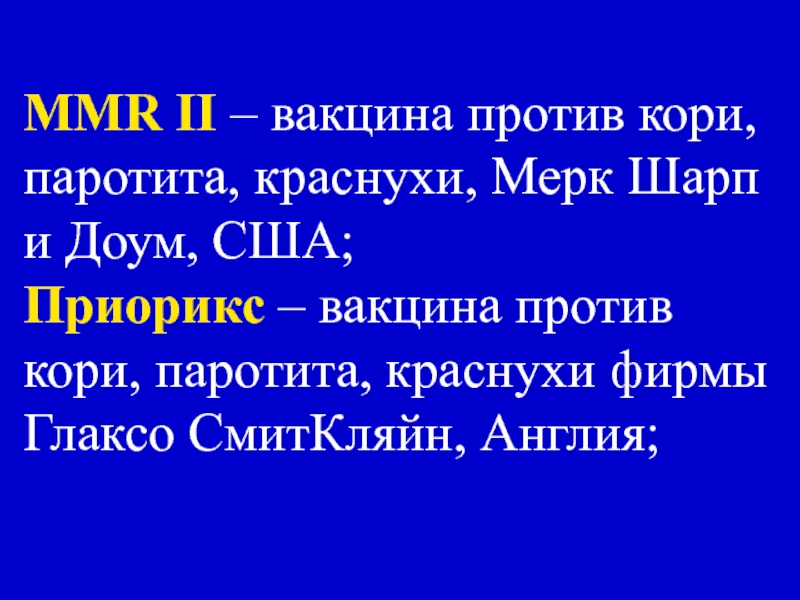

- 55. ММR II – вакцина против кори, паротита,

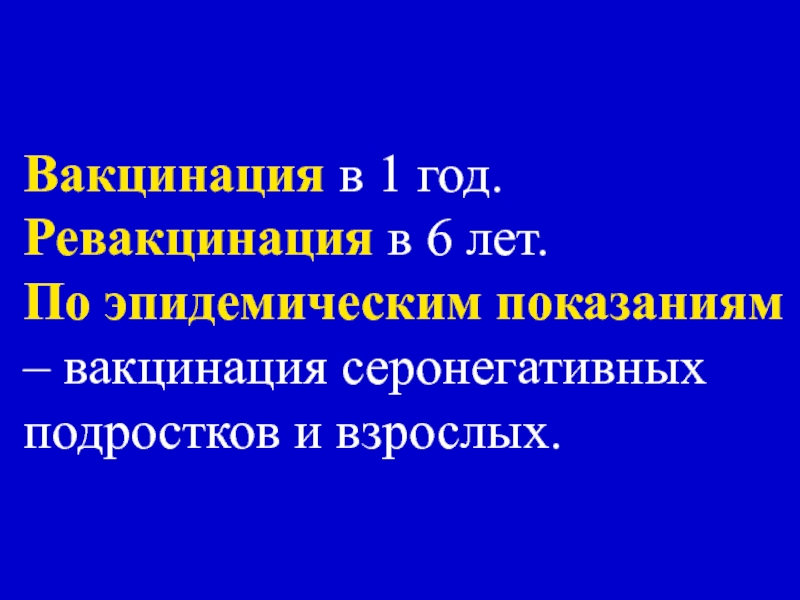

- 56. Вакцинация в 1 год. Ревакцинация в 6

- 57. Дифтерия

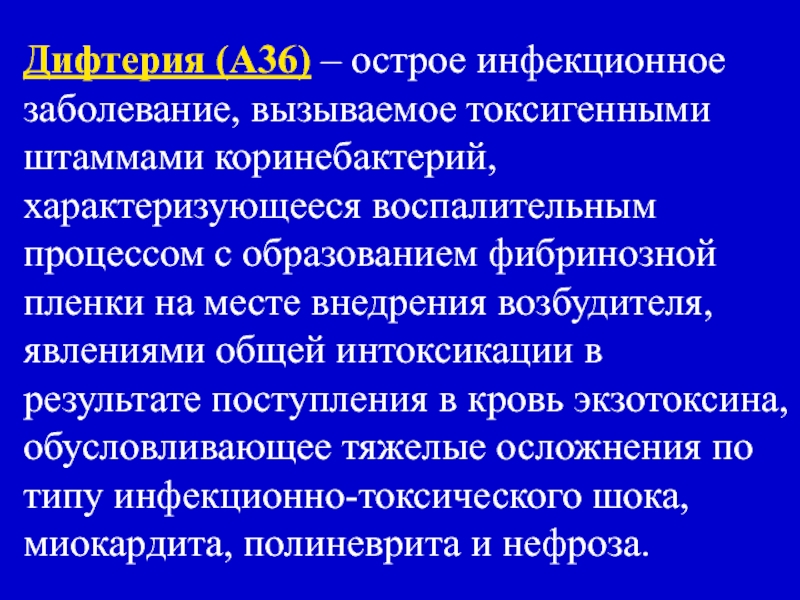

- 58. Дифтерия (А36) – острое инфекционное заболевание, вызываемое

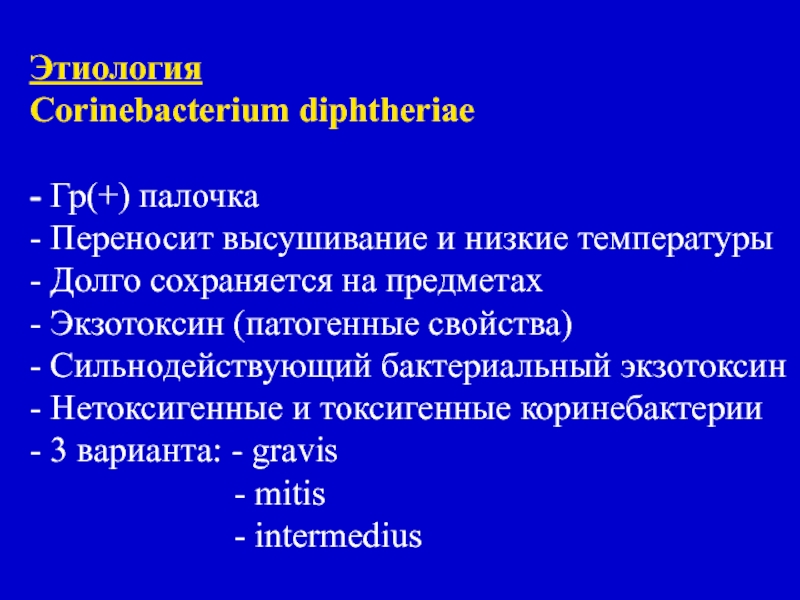

- 59. Этиология Corinebacterium diphtheriae - Гр(+) палочка

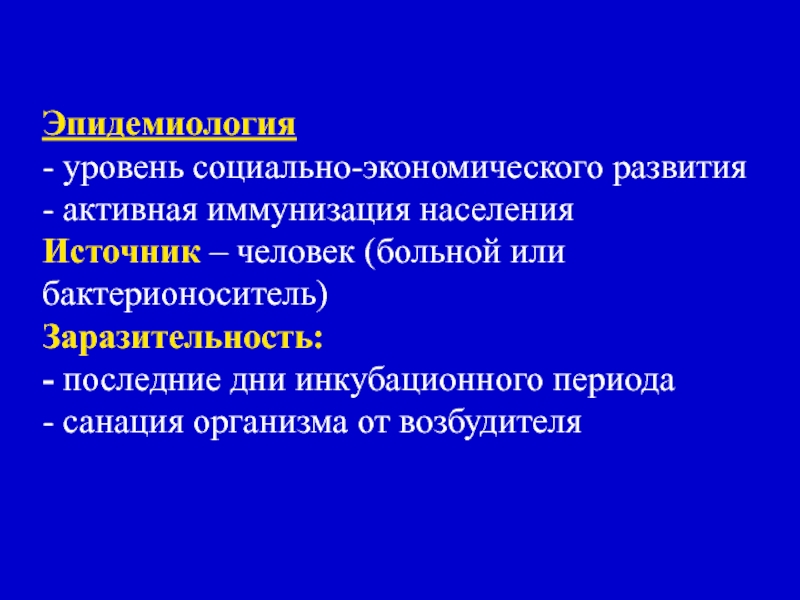

- 60. Эпидемиология - уровень социально-экономического развития - активная

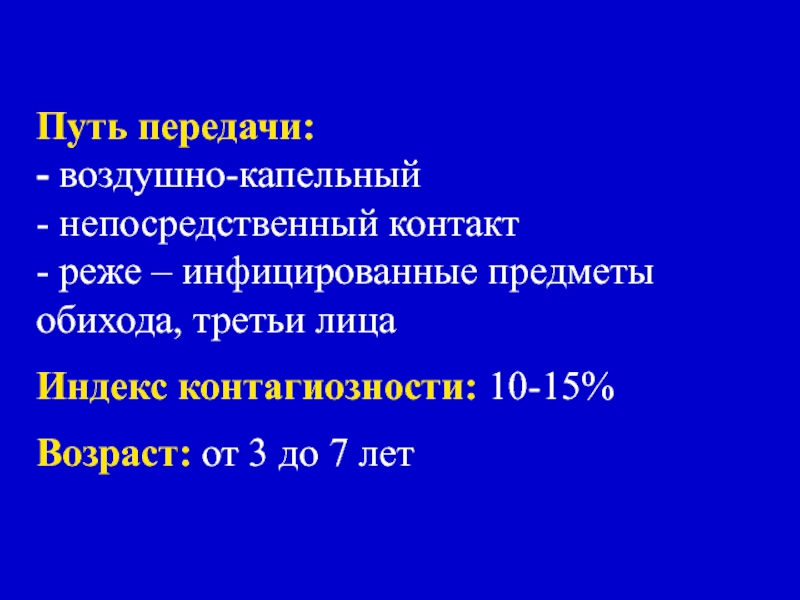

- 61. Путь передачи: - воздушно-капельный - непосредственный контакт

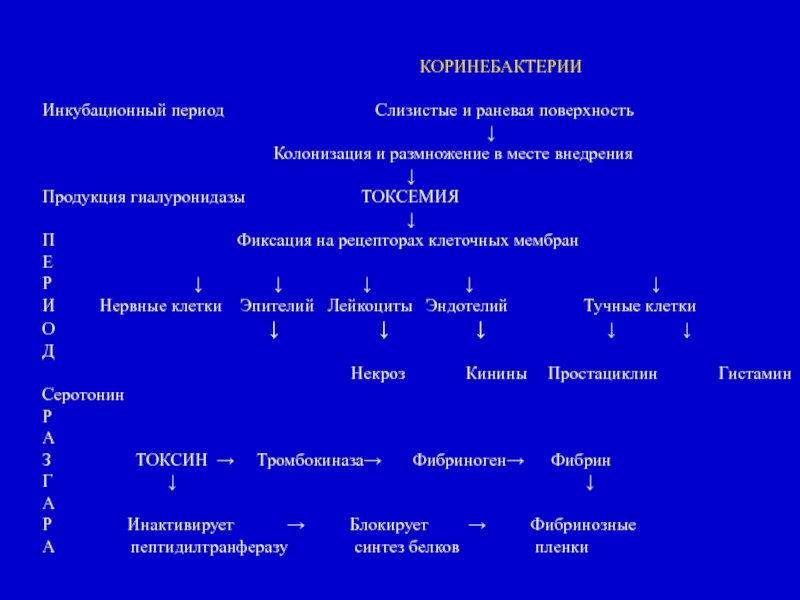

- 62. Слайд 62

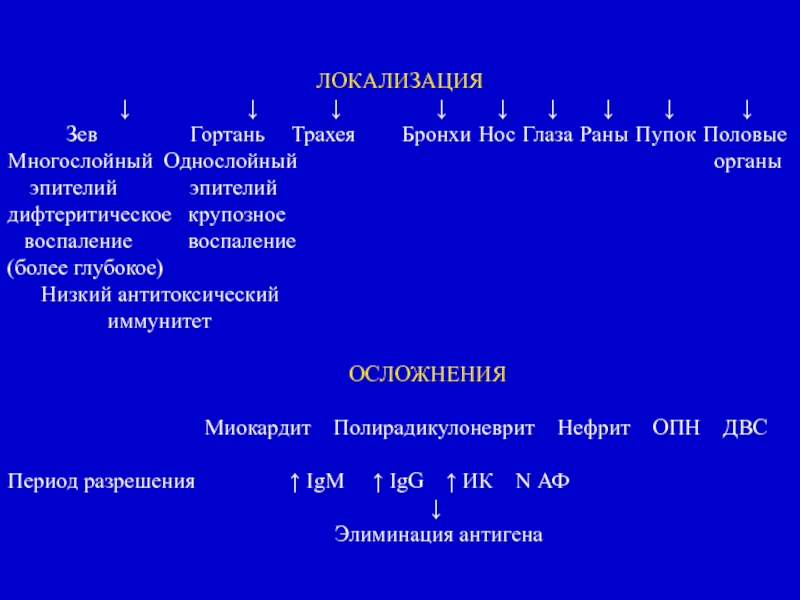

- 63. ЛОКАЛИЗАЦИЯ

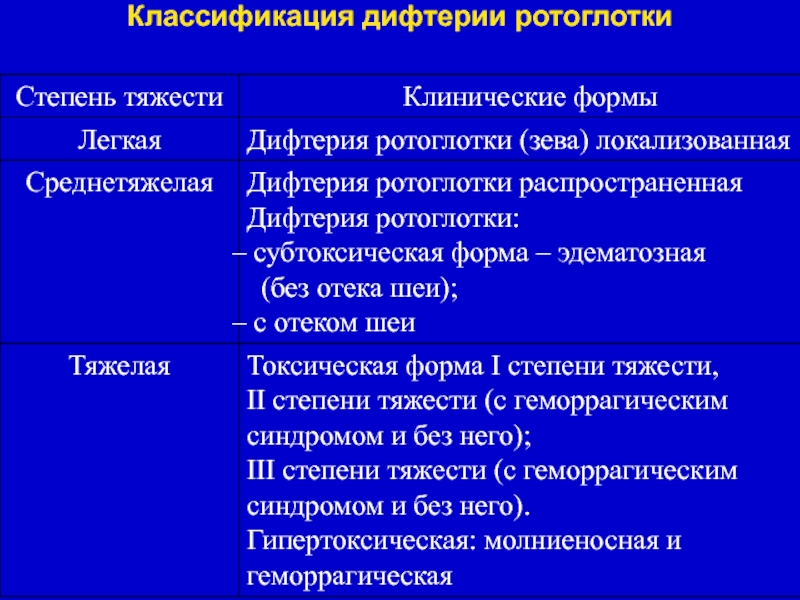

- 64. Классификация дифтерии ротоглотки

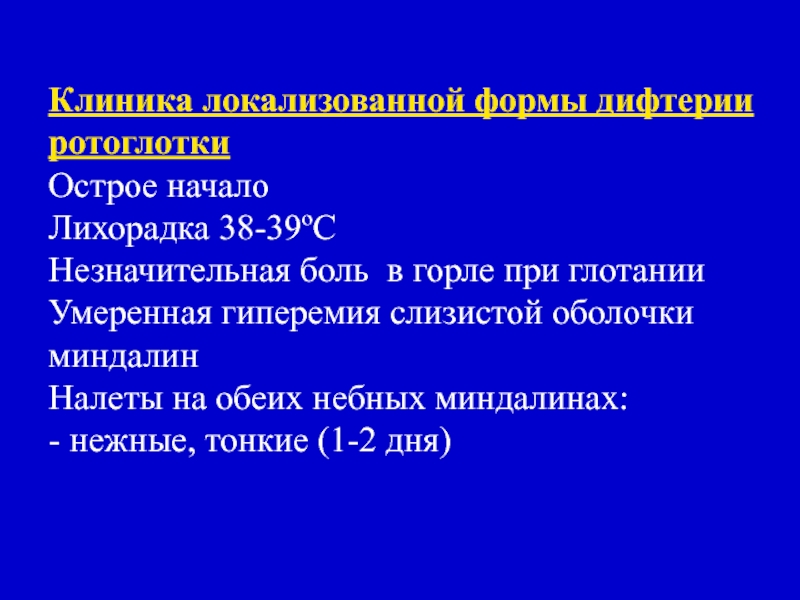

- 65. Клиника локализованной формы дифтерии ротоглотки Острое начало

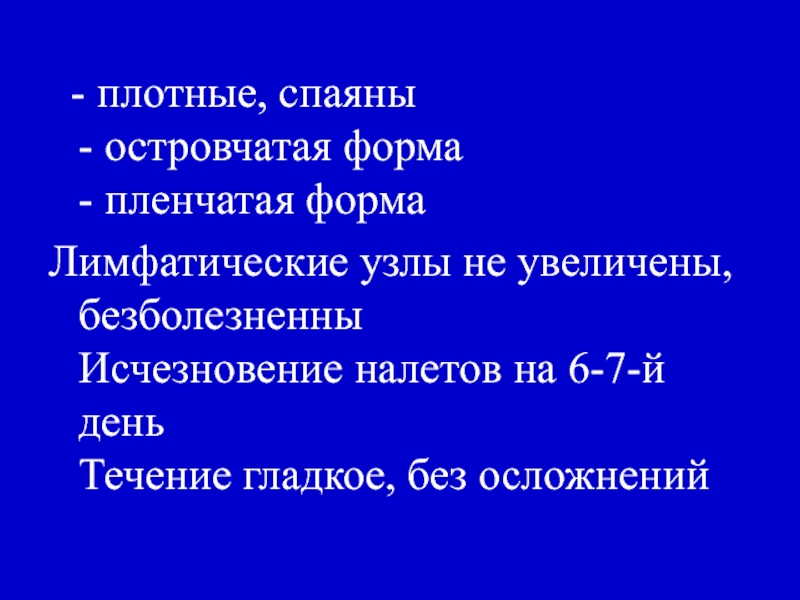

- 66. - плотные, спаяны - островчатая форма

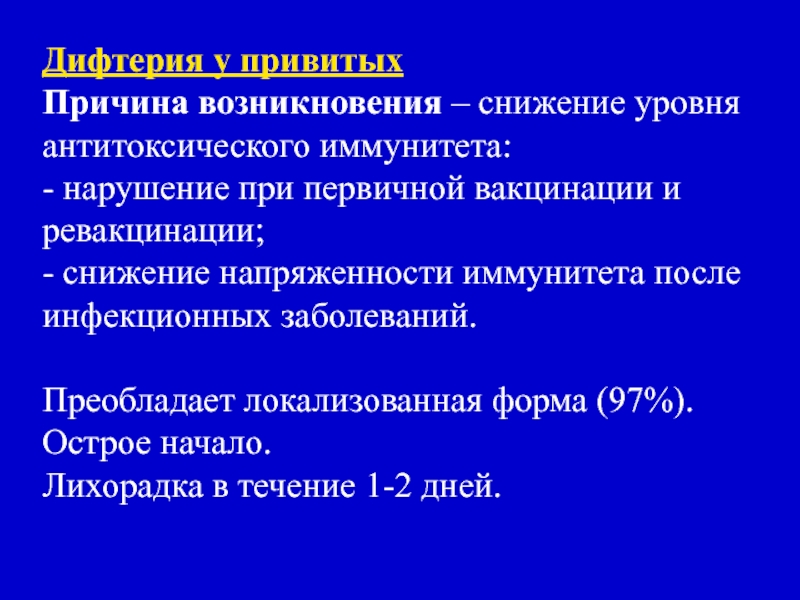

- 67. Дифтерия у привитых Причина возникновения – снижение

- 68. Кратковременные проявления интоксикации. Нетипична бледность кожных покровов.

- 69. Клиника распространенной формы дифтерии ротоглотки - Фибринозные

- 70. Клиника токсической формы дифтерии ротоглотки - Развивается

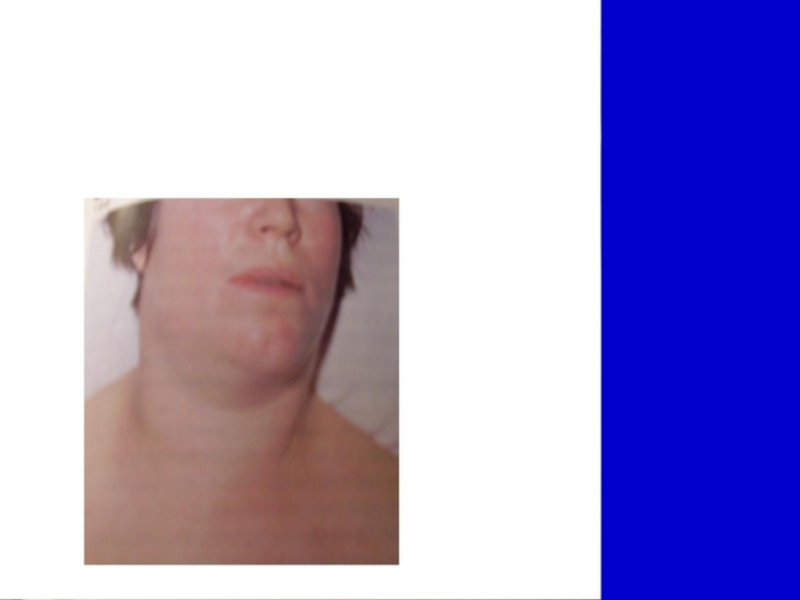

- 71. Слайд 71

- 72. Степень тяжести токсической формы дифтерии определяется выраженностью

- 73. Слайд 73

- 74. Дифференциальный диагноз дифтерии ротоглотки Локализованная форма: -

- 75. Распространенная форма: Некротическая ангина - скарлатина -

- 76. Дифтерия дыхательных путей (дифтерийный круп) Возраст

- 77. Дифтерия носа Дети раннего возраста, новорожденные Нормальная

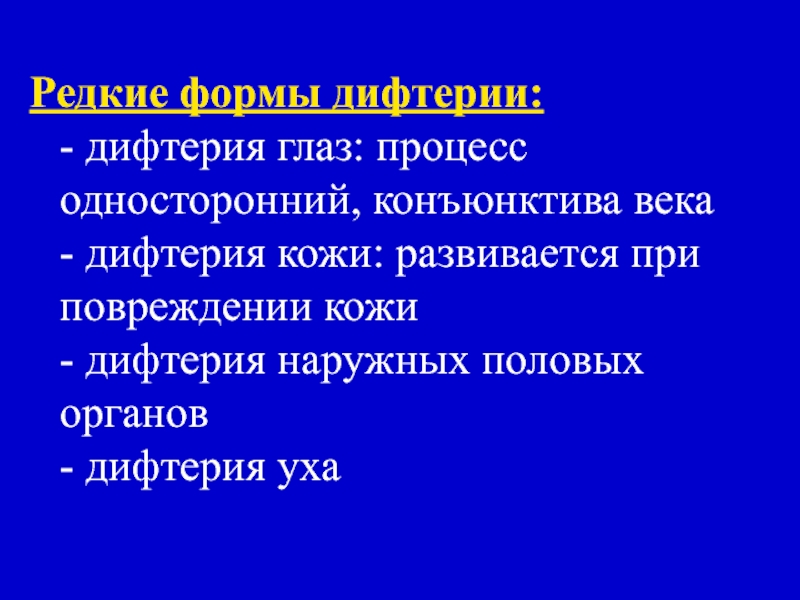

- 78. Редкие формы дифтерии: - дифтерия глаз: процесс

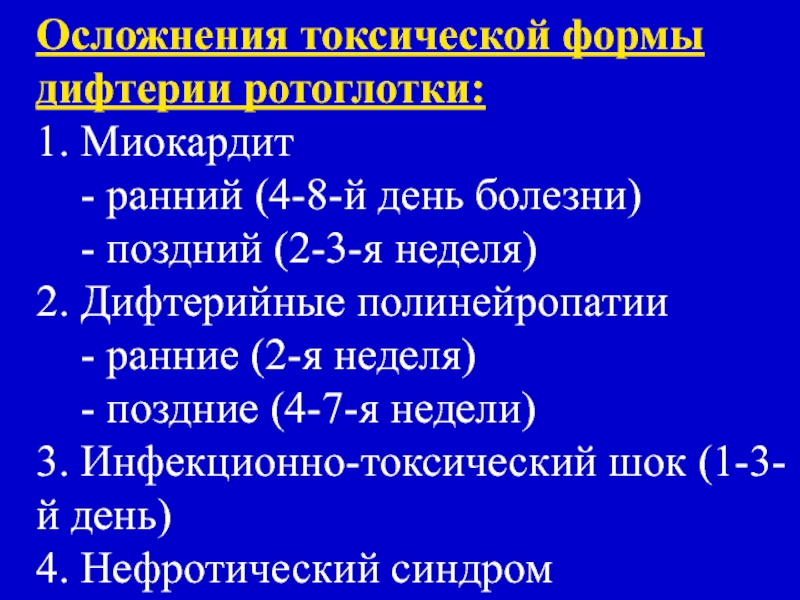

- 79. Осложнения токсической формы дифтерии ротоглотки: 1. Миокардит

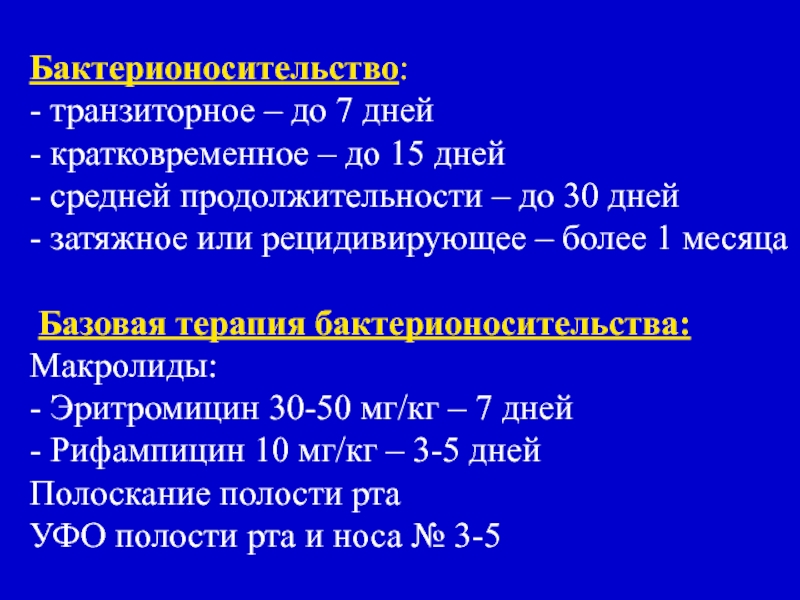

- 80. Бактерионосительство: - транзиторное – до 7 дней

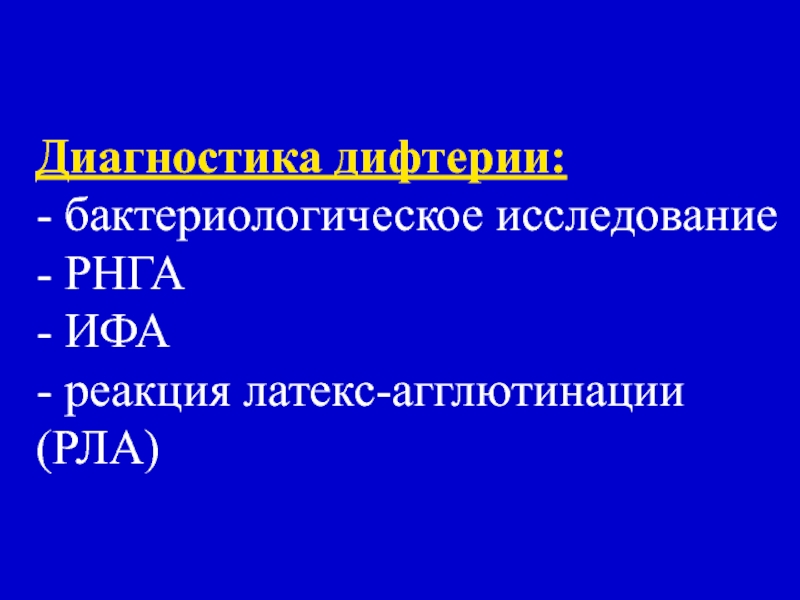

- 81. Диагностика дифтерии: - бактериологическое исследование - РНГА - ИФА - реакция латекс-агглютинации (РЛА)

- 82. Лечение 1. Антитоксическая противодифтерийная сыворотка 2. Детоксикационная

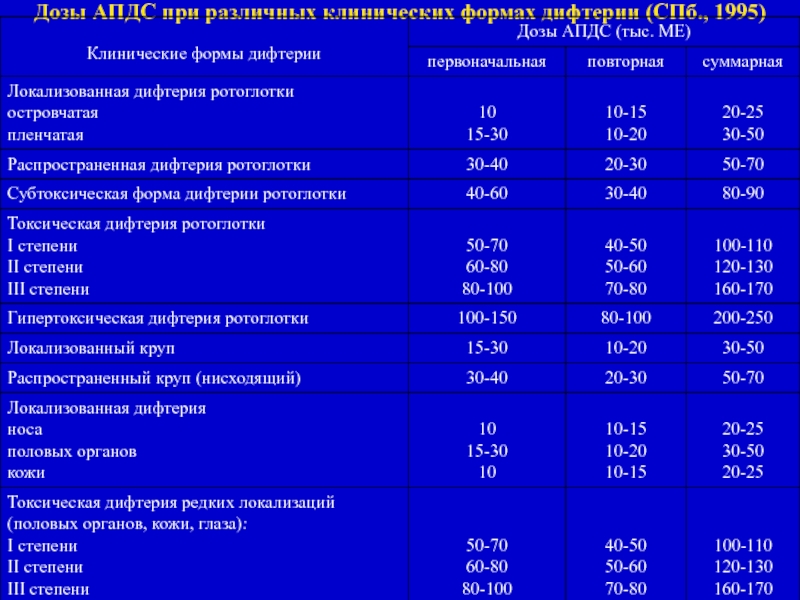

- 83. Дозы АПДС при различных клинических формах дифтерии (СПб., 1995)

- 84. Профилактика Активная иммунизация: - вакцина АКДС -

- 85. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 3Динамика заболеваемости инфекциями, управляемыми вакцинопрофилактикой за 2006-2008 гг.(пок. на 100

тыс. нас.)

Слайд 4Паротитная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением слюнных

желез, реже других железистых органов (поджелудочная железа, яички, яичники, молочные

железы), а также нервной системы.Слайд 5 Этиология: -

вирус из семейства парамиксовирусов, РНК-содержащий, имеет стабильную антигенную структуру; - устойчив

во внешней среде, быстро инактивируется 2% р-ром формалина; - при tº 18-20º сохраняется несколько дней, при более низкой tº - до 6-8 мес.Слайд 6 Эпидемиология: Антропоноз. Источник инфекции: манифестные, стертые,

субклинические формы. Вирус содержится в слюне и передается воздушно-капельным путем при

разговоре.Слайд 7Отсутствие у больного катаральных явлений делает невозможной передачу вируса на

большие расстояния – не далее 1-2 м от больного, поэтому

заражаются дети, находившиеся вблизи источника инфекции (в одной семье, за одной партой и т.д.). Допускается передача через предметы обихода, игрушки, инфицированные слюной.Слайд 8Заразительность: за несколько часов до начала клинических проявлений, 9 дней

острого периода.

Восприимчивость: 85%.

Слайд 9Наибольшая заболеваемость: - дети от 3 до 6 лет;

- увеличился удельный вес подростков и взрослых; - дети

первого года жизни болеют редко (материнские антитела сохраняются 9-10 мес).Слайд 10Иммунитет: стойкий, пожизненный, повторные случаи заболевания не встречаются. IgM – конец

1-й недели – 60-120 дней; IgG – 3-4 нед., сохраняются всю

жизнь.Слайд 11

Патогенез: Входные ворота: слизистая оболочка полости рта, носоглотки,

ВДП → вирусемия → слюнные железы, другие железистые органы. Излюбленная локализация – тропность: слюнные железы – репродукция, накопление. Первичная вирусемия: клинически может не проявляться. Повторная – поражение др. железистых органов и систем.Слайд 12 Клиническая картина Инкубационный период:

11-21 день, зависит от формы болезни. Паротит – наиболее частое проявление

ПИ. 1) tº 38-39º, м.б. волнообразной, м.б. N 2) интоксикация; 3) болевые ощущения в области околоушных слюнных желез при жевании, разговоре;Слайд 134) 1-2 сутки – увеличение околоушных слюнных желез, в начале

с одной стороны, через 1-2 дня – с противоположной стороны. Впереди

уха – припухлость, распространяется за ушную раковину, приподнимая ее вверх и кнаружи. Размеры – от небольшого до значительного увеличения. Консистенция мягкая, тестоватая. Нарастает в течение 3-4 дней. «Свинка», «заушница».Слайд 17Субмаксиллит – у каждого четвертого больного, чаще сочетается с паротитом,

редко – первичное и единственное проявление. Припухлость в подчелюстной области

в виде округлого образования тестоватой консистенции.Слайд 18Сублингвит – припухлость под языком, изолированно встречается редко. Увеличение слюнных желез

– 5-7 дней.

Обратная динамика:

- сначала исчезает болезненность, затем уменьшается отек.

Слайд 19Поражение половых органов: могут вовлекаться яички, яичники, предстательная железа, молочные железы. У

подростков и мужчин до 30 лет чаще встречается орхит –

25% заболевших → стойкие нарушения функции яичек, одна из главных причин мужского бесплодия.Слайд 2025% мужского бесплодия связано с ПИ без клинического орхита. Орхит

развивается через 1-2 недели после поражения слюнных желез: - tº, интоксикация,

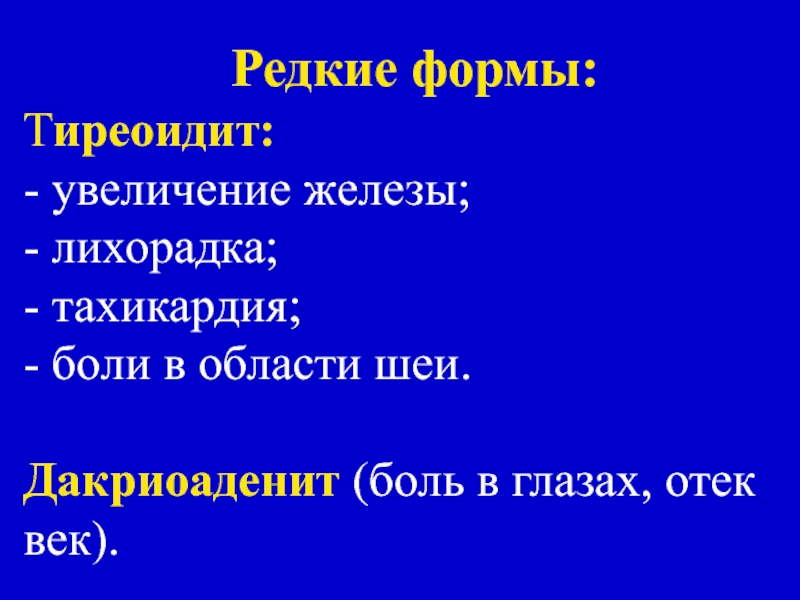

местные изменения, чаще односторонний процесс.Слайд 21 Редкие

формы: Тиреоидит: - увеличение железы; - лихорадка; - тахикардия; - боли в области шеи. Дакриоаденит (боль

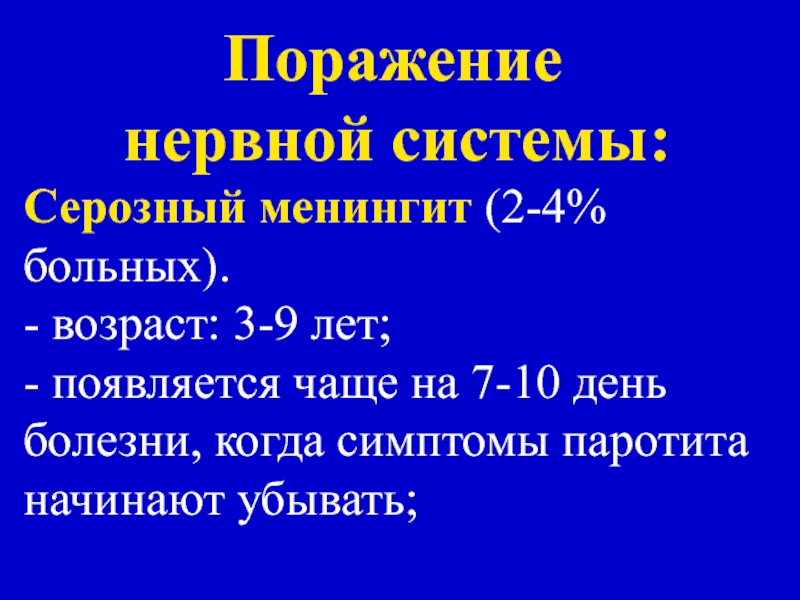

в глазах, отек век).Слайд 22 Поражение

нервной системы: Серозный менингит (2-4% больных). - возраст:

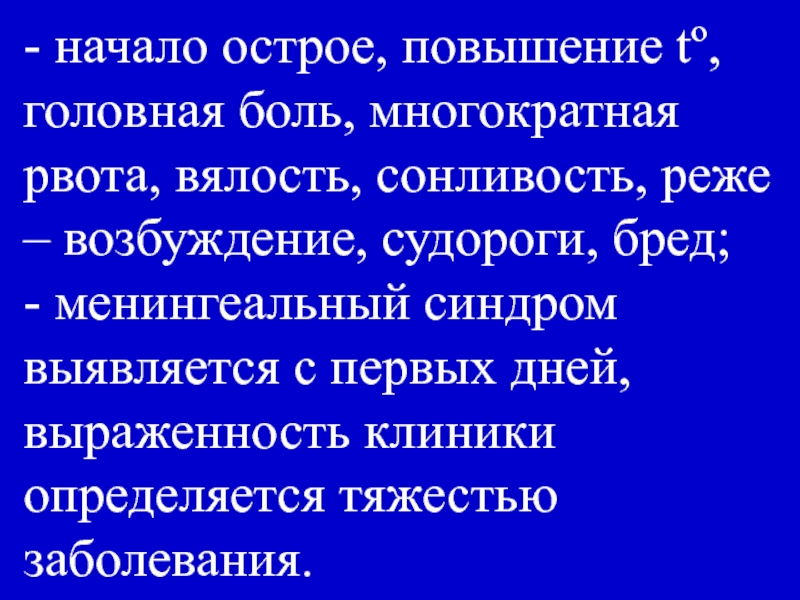

3-9 лет; - появляется чаще на 7-10 день болезни, когда симптомы паротита начинают убывать;Слайд 23- начало острое, повышение tº, головная боль, многократная рвота, вялость,

сонливость, реже – возбуждение, судороги, бред; - менингеальный синдром выявляется с

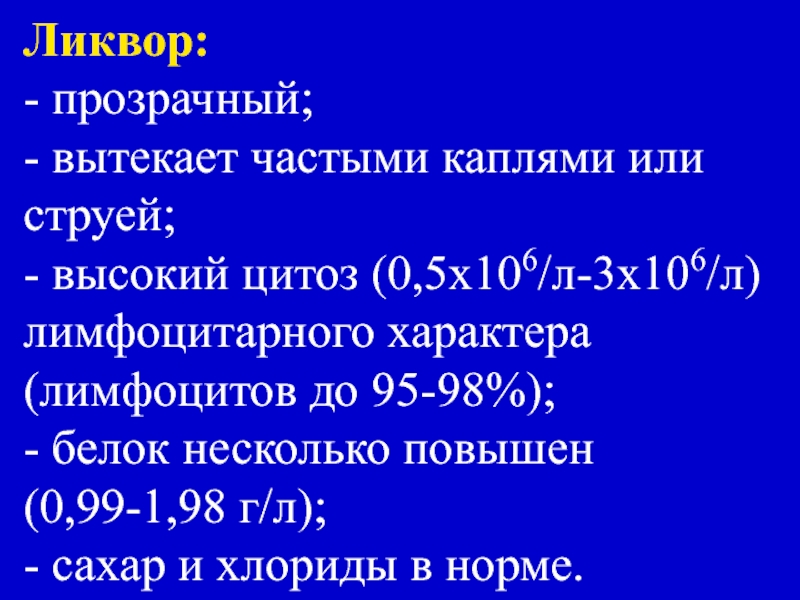

первых дней, выраженность клиники определяется тяжестью заболевания.Слайд 24Ликвор: - прозрачный; - вытекает частыми каплями или струей; -

высокий цитоз (0,5х106/л-3х106/л) лимфоцитарного характера (лимфоцитов до 95-98%); - белок несколько повышен

(0,99-1,98 г/л); - сахар и хлориды в норме.Слайд 25Менингоэнцефалит: - церебральные симптомы появляются одновременно с менингеальными или спустя 2-3

дня, редко – уже в периоде реконвалесценции серозного менингита;

Слайд 26Менингит проявляется выраженными симптомами интоксикации: - повторная рвота, - сильная

головная боль, - нарушение сознания, бред, судороги, - возможны гиперкинезы и

патологические рефлексы.Слайд 27Течение обычно благоприятное. Обратная динамика симптомов – через 3-5 дней, выздоровление

– через 7-10 дней. Изменения в ликворе могут сохраняться до

3-5 недель. В редких случаях длительно сохраняются психосенсорные расстройства (снижение памяти, утомляемость, головные боли, арефлексия).Слайд 28Невриты и полирадикулоневриты – встречаются редко. Резкое увеличение околоушной железы может

приводить сдавлению и параличу лицевого нерва → нарушение функции мимических

мышц на стороне поражения: сглаженность складок лба, опущение брови, несмыкание глазной щели «заячий глаз», сглаженность носогубной складки, болезненность в точке выхода лицевого нерва.Слайд 29Панкреатит: - в сочетании с другими поражениями, редко – единственное проявление; -

повышение амилазы крови; - на 5-9 день, остро; - болевой синдром

– от слабого до очень сильного;Слайд 30- тошнота, рвота, tº, учащение стула; - через 10-12 дней –

стихание клинических симптомов; - восстановление функции поджелудочной железы на 3-4-й неделе

заболевания.Слайд 31 Классификация

ПИ

( Н.И. Нисевич, 1973) 1. Типичные: - железистая форма (изолированное поражение только железистых органов – околоушных, подчелюстных желез, яичек); - нервная форма (изолированное поражение ЦНС – серозный менингит, менингоэнцефалит) - комбинированная (поражение ЦНС и железистых органов).Слайд 322. Атипичные (легкие): Стертая форма - слабо выраженные симптомами болезни; Субклиническая форма:

- не имеет клинических проявлений, повышен титр специфических IgM в

крови, - при вспышках ПИ в детских коллективах составляет 20-40%.Слайд 33 По степени тяжести: Критерии тяжести: - симптомы общей

интоксикации (повышение температуры тела, головная боль повторная рвота); - степень поражения

железистых органов.Слайд 341. Легкая форма: tº 37-38,5º, слабо выражены симптомы интоксикации, незначительное

увеличение железистых органов. 2. Среднетяжелая форма: симптомы интоксикации выражены значительно: tº

39,5-40º, головная боль, рвота, имеется поражение многочисленных железистых органов и ЦНС.Слайд 353. Тяжелая форма: гипертермия, сонливость или возбуждение, судорожный синдром, повторная

рвота, потеря сознания. Слюнные железы резко увеличены, с отеком подкожной

клетчатки. Часто поражение других железистых органов (яичек, поджелудочной железы). Менингоэнцефалит является показателем особой тяжести.Слайд 36Течение ПИ обычно острое, благоприятное. После перенесенного серозного менингита или энцефалита

могут длительное время сохраняться астенический или гипертензионный синдром (головные боли,

повышенная утомляемость, раздражительность, нарушение сна).Слайд 37Осложнения встречаются редко. Имеются сообщения о поражении ЧМН, особенно слухового

нерва с последующей глухотой, в отдельных случаях описывают парезы и

параличи.Слайд 38 Диагностика: - клинические

проявления; - в п/а крови: лейкопения, лимфоцитоз, СОЭ в норме. - ИФА:

специфические IgM обнаруживаются при всех формах, даже стертых; - РТГА: титр антител 1:80 и выше; - РСК: нарастание титра антител в 4 и более раз.Слайд 39 Дифференциальный

диагноз: 1. острый гнойный паротит - возникает на

фоне какого-либо тяжелого общего заболевания; 2. токсический паротит - встречается редко;Слайд 403. слюннокаменная болезнь - развивается вследствие закупорки выводных протоков слюнных

желез, встречается чаще у взрослых и детей старше 13 лет. 4.

токсическая дифтерия зева.Слайд 41

Лечение: - лечение больных комплексное; - в домашних условиях лечение только с

изолированным поражением околоушных слюнных желез. Обязательной госпитализации подлежат: - дети с тяжелой формой, поражением ЦНС, половых желез, сочетанным поражением органов и систем.Слайд 42Постельный режим: - в течение всего острого периода болезни: до 7

дней – при изолированном паротите; - не менее 2 недель –

при серозном менингите; - 7-10 дней – при воспалении яичек.Слайд 43Питание: - теплая, жидкая или полужидкая пища; - исключают продукты, оказывающие выраженный

сокогонный эффект (соки, сырые овощи), а также кислые, острые и

жирные блюда.Слайд 44С целью предупреждения гингивита и гнойного воспаления околоушных слюнных желез

необходимо полоскать рот после еды кипяченой водой или слабым раствором

перманганата калия, фурациллина.Слайд 45Местно на область слюнных желез применяют сухое тепло (шерстяной платок,

шарф, разогретый песок или соль) до исчезновения припухлости.

Компрессы противопоказаны!Слайд 46При легкой и среднетяжелой формах изолированного поражения околоушных слюнных желез

назначают:

1. постельный режим;

2. диету;

3. сухое тепло (местно);

Слайд 474. поливитамины; 5. жаропонижающие препараты ( парацетамол); 6. по показаниям – десенсибилизирующие

средства (кларитин, супрастин, тавегил).

Слайд 48Лечение больных тяжелой формой проводят с применением этиотропных средств: -

интерферон лейкоцитарный человеческий;

- рекомбинантные интерфероны (реальдирон, реаферон, виферон).

Слайд 49Поражение ЦНС: - дегидратационная терапия (лазикс, диакарб, глицерин); - препараты, улучшающие

трофику головного мозга (пантогам, энцефабол, ноотропил, трентал, инстенон) По показаниям

применяют глюкокортикоидные препараты (преднизолон 1-2 мг/кг/сут).Слайд 50Панкреатит: - спазмолитики (папаверин, но-шпа), - ингибиторы протеолитических ферментов (трасилол, контрикал),

- дезинтоксикационную терапию, - глюкокортикоиды, - ферменты. Антибиотики назначают при присоединении вторичной

бактериальной флоры.Слайд 51 Профилактика: 1. Изоляция больного не

менее 9 дней от начала заболевания; 2. Медицинское наблюдение за непривитыми

и не болевшими (в ДДУ и школе) до 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания. 3. текущая дезинфекция.Слайд 52Вакцинация (ревакцинация) лиц до 25 лет не позднее 7-го дня

с момента выявления первого больного: - не болевшим и не привитым; -

однократно привитым, если с момента вакцинации прошло не менее 6 месяцев; - с неизвестным инфекцтонным и прививочным анамнезом;Слайд 53 при серологическом исследовании которых не выявлены антитела в защитных

титрах. Детям, имеющим мед. отводы от прививок и не достигшим прививочного

возраста, вводится иммуноглобулин не позднее 5-го дня с момента контакта.Слайд 54 Вакцинопрофилактика: Активная иммунизация. Вакцины: Вакцина паротитная культуральная живая сухая (ЖПВ), Россия; Вакцина

паротитно-коревая культуральная живая сухая, Россия;

Слайд 55ММR II – вакцина против кори, паротита, краснухи, Мерк Шарп

и Доум, США; Приорикс – вакцина против кори, паротита, краснухи фирмы

Глаксо СмитКляйн, Англия;Слайд 56Вакцинация в 1 год. Ревакцинация в 6 лет. По эпидемическим показаниям –

вакцинация серонегативных подростков и взрослых.

Слайд 58Дифтерия (А36) – острое инфекционное заболевание, вызываемое токсигенными штаммами коринебактерий,

характеризующееся воспалительным процессом с образованием фибринозной пленки на месте внедрения

возбудителя, явлениями общей интоксикации в результате поступления в кровь экзотоксина, обусловливающее тяжелые осложнения по типу инфекционно-токсического шока, миокардита, полиневрита и нефроза.Слайд 59Этиология Corinebacterium diphtheriae - Гр(+) палочка - Переносит высушивание и низкие температуры - Долго

сохраняется на предметах - Экзотоксин (патогенные свойства) - Сильнодействующий бактериальный экзотоксин - Нетоксигенные

и токсигенные коринебактерии - 3 варианта: - gravis - mitis - intermediusСлайд 60Эпидемиология - уровень социально-экономического развития - активная иммунизация населения Источник – человек (больной

или бактерионоситель) Заразительность: - последние дни инкубационного периода - санация организма от

возбудителяСлайд 61

Путь передачи:

- воздушно-капельный

- непосредственный контакт

- реже – инфицированные предметы обихода,

третьи лица

Индекс контагиозности: 10-15%

Возраст: от 3 до 7 лет

Слайд 62

КОРИНЕБАКТЕРИИ

Инкубационный период Слизистые и раневая поверхность

↓

Колонизация и размножение в месте внедрения

↓

Продукция гиалуронидазы ТОКСЕМИЯ

↓

П Фиксация на рецепторах клеточных мембран

Е

Р ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

И Нервные клетки Эпителий Лейкоциты Эндотелий Тучные клетки

О ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Д

Некроз Кинины Простациклин Гистамин Серотонин

Р

А

З ТОКСИН → Тромбокиназа→ Фибриноген→ Фибрин

Г ↓ ↓

А

Р Инактивирует → Блокирует → Фибринозные

А пептидилтранферазу синтез белков пленки

Слайд 63

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

↓

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓Зев Гортань Трахея Бронхи Нос Глаза Раны Пупок Половые Многослойный Однослойный органы

эпителий эпителий

дифтеритическое крупозное

воспаление воспаление

(более глубокое)

Низкий антитоксический

иммунитет

ОСЛОЖНЕНИЯ

Миокардит Полирадикулоневрит Нефрит ОПН ДВС

Период разрешения ↑ IgM ↑ IgG ↑ ИК Ν АФ

↓

Элиминация антигена