Слайд 2С точки зрения трофических отношений экосистема состоит из двух групп

организмов:

автотрофных (самостоятельно «питающихся», осуществляющих, в основном, фиксацию световой энергии

и использующих простые неоргани-ческие вещества для построения сложных веществ) и

гетеротрофных (питающихся другими, для которых характерны утилизация, перестройка и разложение сложных веществ).

Это разделение было предложено в 1885 г. немецким биологом Вильгельмом Пфеффером.

Вильгельм Пфеффер

Wilhelm Pfeffer (1845-1920)

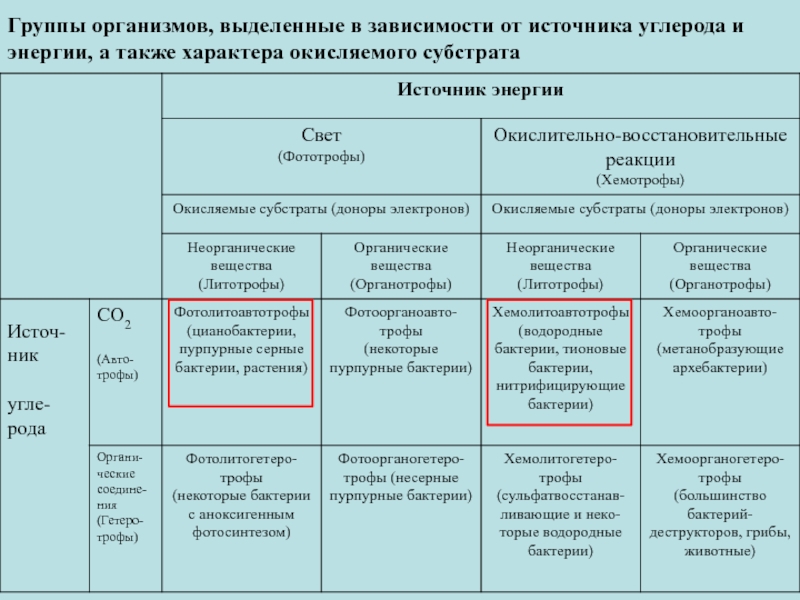

Слайд 3Группы организмов, выделенные в зависимости от источника углерода и энергии,

а также характера окисляемого субстрата

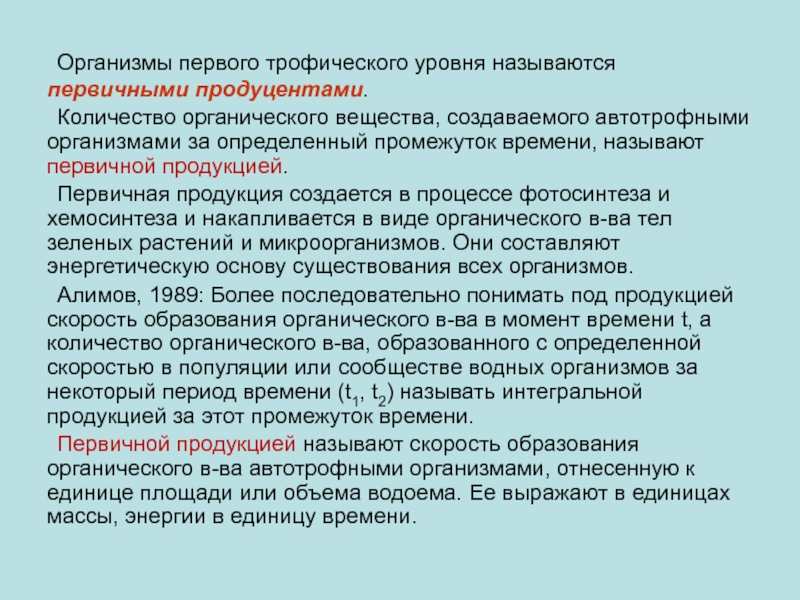

Слайд 4 Организмы первого трофического уровня называются первичными продуцентами.

Количество органического вещества,

создаваемого автотрофными организмами за определенный промежуток времени, называют первичной продукцией.

Первичная продукция создается в процессе фотосинтеза и хемосинтеза и накапливается в виде органического в-ва тел зеленых растений и микроорганизмов. Они составляют энергетическую основу существования всех организмов.

Алимов, 1989: Более последовательно понимать под продукцией скорость образования органического в-ва в момент времени t, а количество органического в-ва, образованного с определенной скоростью в популяции или сообществе водных организмов за некоторый период времени (t1, t2) называть интегральной продукцией за этот промежуток времени.

Первичной продукцией называют скорость образования органического в-ва автотрофными организмами, отнесенную к единице площади или объема водоема. Ее выражают в единицах массы, энергии в единицу времени.

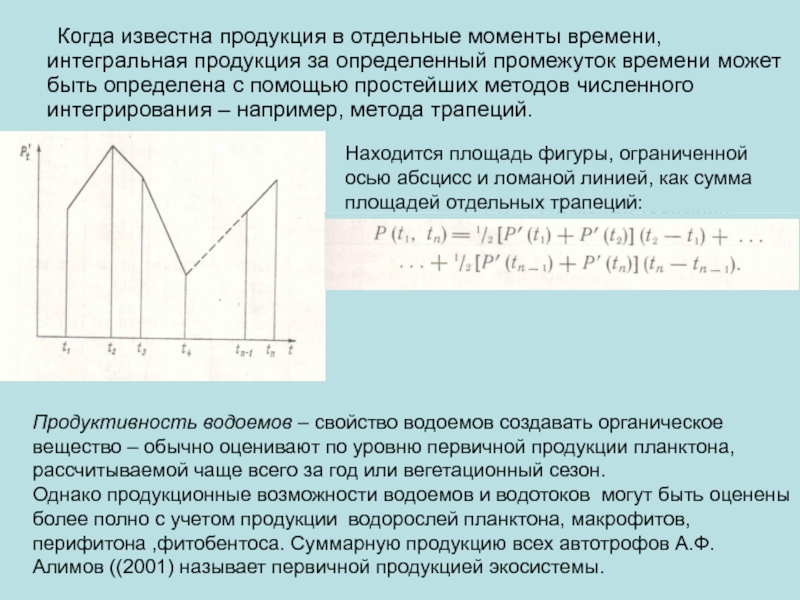

Слайд 5 Когда известна продукция в отдельные моменты времени, интегральная продукция за

определенный промежуток времени может быть определена с помощью простейших методов

численного интегрирования – например, метода трапеций.

Находится площадь фигуры, ограниченной осью абсцисс и ломаной линией, как сумма площадей отдельных трапеций:

Продуктивность водоемов – свойство водоемов создавать органическое вещество – обычно оценивают по уровню первичной продукции планктона, рассчитываемой чаще всего за год или вегетационный сезон.

Однако продукционные возможности водоемов и водотоков могут быть оценены более полно с учетом продукции водорослей планктона, макрофитов, перифитона ,фитобентоса. Суммарную продукцию всех автотрофов А.Ф. Алимов ((2001) называет первичной продукцией экосистемы.

Слайд 6Основная часть первичного органического в-ва в гидросфере создается в результате

фотосинтеза планктонных водорослей. Фитобентос, фитообрастания, макрофиты в морях, крупных и

глубоких озерах обычно вносят меньший вклад в первичную продукцию по сравнению с водорослями планктона. В малых озерах, дельтах рек и др. водоемах может наблюдаться обратная картина.

Образование органических в-в в результате хемосинтеза может рассматриваться как первичная продукция только в том случае, когда в-ва, служащие источником для хемосинтеза (Н2, СН4, NН4 и др.), поступают в водоем извне, подобно приходящей солнечной радиации.

Слайд 7Первичную продукцию – результат истинного фотосинтеза, т.е. скорость образования при

фотосинтезе органических веществ называют

валовой первичной продукцией.

Часть образованных продуктов фотосинтеза подвергается

окислению в процессе дыхания фотосинтезирующих организмов. Оставшуюся часть, представляющую собой разность между валовой первичной продукций фитопланктона и др. автотрофов и тратами на обмен, называют

чистой или эффективной первичной продукцией. Она идет на прирост биомассы фотосинтезирующих организмов.

Для планктона чистая продукция – это разность между валовой первичной продукцией и дыханием (деструкцией) всего планктона. В этом случае отнимается дыхание не только водорослей, но и зоо- и бактериопланктона.

В этом случае более строго называть чистую первичную продукцию

первичной продукцией планктона.

Фотосинтез:

CO2 + H2O + энергия (CH2O) + O2

Дыхание:

(CH2O) + O2 CO2 + H2O + энергия

Слайд 8Методы определения первичной продукции планктона

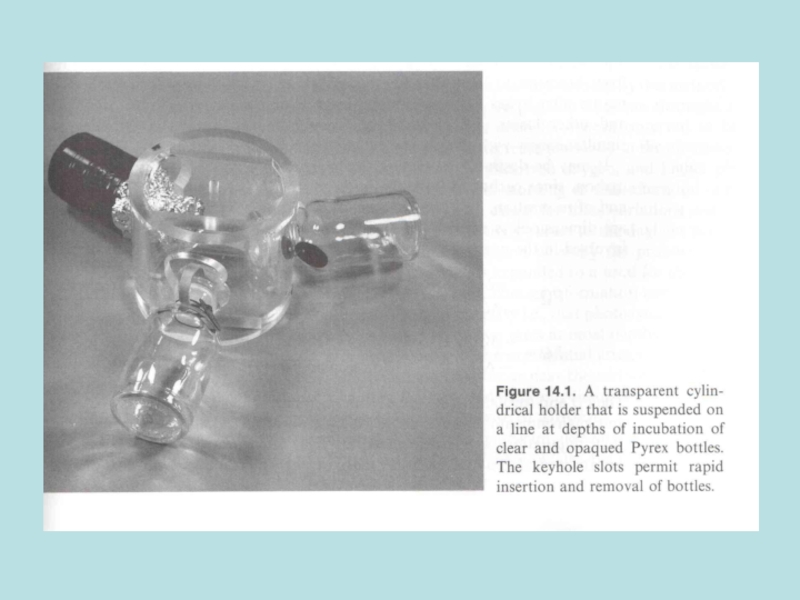

Метод измерения скорости фотосинтеза в воде,

заключенной в склянки – скляночный метод

Кислородная модификация скляночного метода обычно

применяется при исследованиях на озерах и водохранилищах.

Впервые – 25 мая 1932 г. на оз. Белом - Г.Г. Винберг. Эта пионерская работа открыла целую эпоху в гидробиологии – эпоху продукционной гидробиологии.

В основе метода лежит определение кислорода в воде, помещенной в склянки – светлую и темную, до и после экспонирования.

Минимум 3 склянки – исходную, светлую, темную заполняют водой из одного батометра, взятого из исследуемого водоема (горизонта). В исходной склянке немедленно фиксируют растворенный в воде кислород для определения исходного содержания. Заполненные светлые и темные склянки помещают в воду исследуемого водоема на определенное время (обычно сутки или меньше). После в них фиксируется растворенный кислород.

Слайд 10Фиксация кислорода и определение его количества – химический метод Винклера.

Валовая первичная продукция за время экспозиции склянок

А = разность

содержания кислорода в светлой и темной склянках (С-Т);

Деструкция (R) = разность содержания кислорода в исходной и темной склянках (И-Т);

Чистая первичная продукция Р =

разность содержания кислорода в светлой и исходной склянках (С – И).

Р = А – R = С-Т –И +Т = С-И.

А = Р + R = С-И + И-Т = С-Т.

Продукция планктона, а не фитопланктона, так как дыхание – всего сообщества! (Обычно принимают, что дыхание фитопланктона в среднем достигает 15-20% валовой первичной продукции).

Метод дает большие ошибки в гиперэвтрофных и ультраолиготрофных водах.

Слайд 11Радиоуглеродная модификация скляночного метода.

Применяется в олиготрофных водоемах, включая морские и

океанические воды.

Впервые – в 1950 г. во время работ

датской морской экспедиции на судне «Галатея» применил Стиман-Нильсен (E. Steemann Nielsen, 1951).

В пробу воды вносят изотоп углерода 14C в виде карбоната или гидрокарбоната натрия с известной радиоактивностью. После некоторой экспозиции склянок воду из них отфильтровывают через мембранный фильтр и определяют на фильтре радиоактивность клеток планктона.

Скорость фотосинтеза рассчитывается по формуле A = (rd/Rd)C, где

C – содержание СО2 в воде, rd – радиоактивность планктона на фильтре, Rd - радиоактивность в-ва, внесенного в склянку.

По радиоактивности планктона в темной склянке судят о темновой ассимиляции СО2 микрофлорой и адсорбции 14СО2 фильтром. Ее отнимают от rd , т.е. rd = rd1 - rd2 .

Слайд 12Этим методом получают скорость ассимиляции (не учитывается часть ассимилированного углерода,

выделяемого при дыхании, поэтому получают нечто среднее между валовой и

чистой продукцией).

Погрешность радиоуглеродной модификации может быть связана с наличием так называемой внеклеточной продукции, не учитываемой стандартными методами, и разрушением клеток фитопланктона при фильтрации проб воды через мембранные фильтры.

Внеклеточной или экстрацеллюлярной продукцией называют прижизненное выделение клетками водорослей во внешнюю среду продуктов фотосинтеза.

Стандартные методы не способны учитывать растворенные продукты фотосинтеза, что приводит к ошибке от 1 до 50%.

Специальные методы определения внеклеточной продукции изложены в работе В.В. Бульона (1983).

Слайд 13Склянки экспонируют на горизонтах трофослоя 0-2.5S (0 - 0.5S –

1S - 2S – 3S), в афотическом слое экспонируют темные

склянки.

Рассчитывают продукцию и деструкцию под м2 поверхности водоема.

Для определения потенциального фотосинтеза с помощью радиоуглеродной модификации скляночного метода склянки могут экспонироваться вне водоема в специальных аквариумах.

С помощью обеих модификаций скляночного метода обычно получают следующие важнейшие характеристики первичной продукции:

суточную скорость фотосинтеза в 1 м3 воды у поверхности водоема;

суточную скорость фотосинтеза а 1м3 на глубине с оптимальными световыми условиями (Aopt), часто эти два показателя совпадают;

суточный фотосинтез под м2 поверхности водоема (ΣА);

количество первичной продукции за сезон или за год (ΣΣА).

В большинстве водоемов интегральная продукция за год мало отличается от продукции за вегетационный сезон, так как подо льдом и снегом фотосинтез практически прекращается. Исключение составляют некоторые водоемы, например, оз.Байкал, где из-за малого количества снега и прозрачного льда подледные фотосинтез (подледное «цветение»!) имеет большое значение для годовой первичной продукции.

Слайд 14Еще один метод определения продукции – по содержанию хлорофилла в

планктоне. Концентрация хлорофилла закономерно связана со скоростью образования органических в-в

в процессе фотосинтеза.

Впервые – в 1930 г. при изучении Баренцева моря – Е.М. Крепс, Н.А. Вержбицкая.

Концентрацию экстрагированного хлорофилла определяют на спектрофотометрах или флуориметрах.

Для расчета первичной продукции по содержанию хлорофилла необходимо знать ассимиляционное число (АЧ). АЧ принято выражать в мг С/мг хлорофилла а за час или за сутки (САЧ). Можно выражать в единицах массы кислорода, выделяемого при фотосинтезе или СО2, ассимилированного в процессе фотосинтеза.

Максимальные значения АЧ для озер разных широт находятся в пределах 3.2 – 33 мг О/ мг ч или 1-10 мг С/ мг ч.

Среднее АЧ на глубине оптимального фотосинтеза зависит от трофического статуса водоема и физиологического состояния водорослей и равно примерно 2 мг С/ мг ч.

Общая продукция в столбе рассчитывается с учетом отклонения освещенности от оптимального значения на разных слоях фотической зоны.

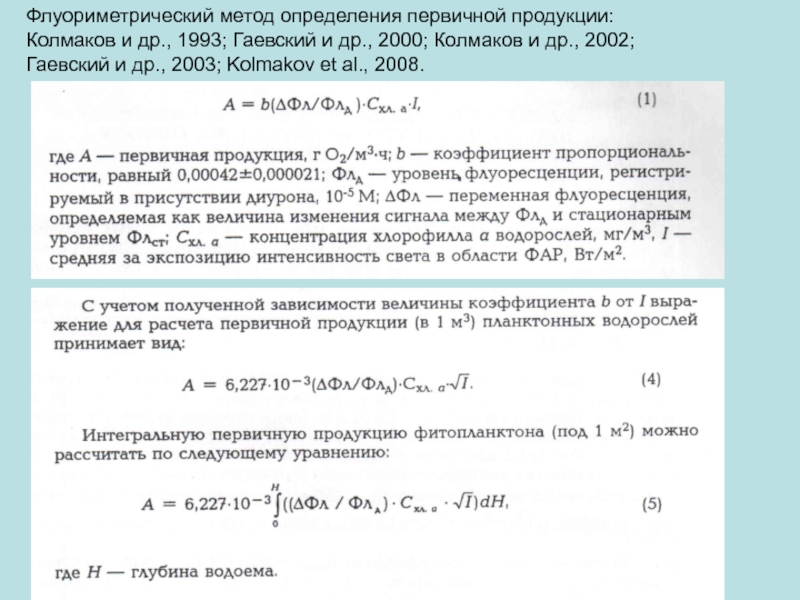

Слайд 15Флуориметрический метод определения первичной продукции:

Колмаков и др., 1993; Гаевский

и др., 2000; Колмаков и др., 2002;

Гаевский и др.,

2003; Kolmakov et al., 2008.

Слайд 16Максимальная скорость фотосинтеза в ед. объема воды (Amax) в водоемах

высоких и умеренных широт при пасмурной погоде наблюдается вблизи поверхности

воды. В водоемах умеренных и южных широт – на некоторой глубине, где достигается световое насыщение фотосинтеза.

Ниже определенных горизонтов водоросли испытывают световое голодание. Световое голодание выражается долей скорости фотосинтеза при данных световых условиях от скорости фотосинтеза при оптимальной освещенности.

Для озерных водоемов СССР связь между отношением ΣА/Аmax и прозрачностью по диску Секки S: ΣА = Аmax S.

Прозрачность воды и содержание хлорофилла а находятся между собой в обратной зависимости: С хл (мг/м3) = 57.7 S-2.17 .

Известна обратная зависимость прозрачности воды от концентрации взвешенных органических в-в (СВОВ, мг/л): S = 3.9 СВОВ -0.70.

Хлорофилл и фосфорная нагрузка: Схл = 0.073 Робщ1.45 , где Робщ – среднегодовая концентрация (мг/м3) общего фосфора в воде (Dillon, Rigler, 1974).

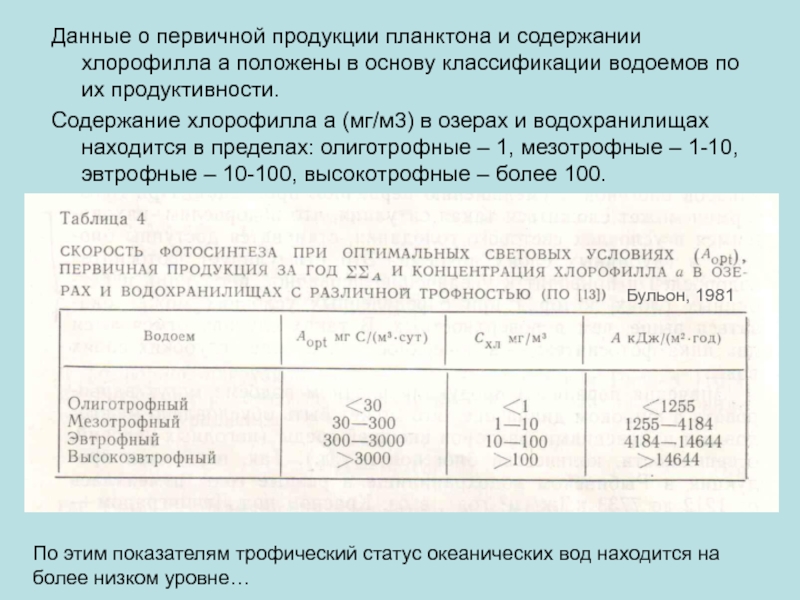

Слайд 17Данные о первичной продукции планктона и содержании хлорофилла а положены

в основу классификации водоемов по их продуктивности.

Содержание хлорофилла а (мг/м3)

в озерах и водохранилищах находится в пределах: олиготрофные – 1, мезотрофные – 1-10, эвтрофные – 10-100, высокотрофные – более 100.

Бульон, 1981

По этим показателям трофический статус океанических вод находится на более низком уровне…

Слайд 18Кислородно-скляночный метод дает возможность определения наряду с первичной продукцией планктона

и скорости потребления кислорода планктоном, или деструкции. Соотношения между ними

при учете относительных объемов воды отражают эффективность продукционных процессов в водоеме в целом. Суммарные за год или вегетационный сезон значения продукции и деструкции связаны собой между собой вполне определенной зависимостью.