Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Реформы государственного аппарата при Петре I

Содержание

- 1. Реформы государственного аппарата при Петре I

- 2. Административная реформа (шведская государственная система)Во время правления

- 3. Административная реформа (шведская государственная система)Проводя административную реформу

- 4. Учреждение коллегийЕще в 1712 году при участии

- 5. Учреждение коллегийВ 1718 году был утвержден список первых 9 коллегий:Коллегия иностранных дел.Военная коллегия.Адмиралтейств-коллегия.Камер-коллегияЮстиц-коллегия.Коммерц-коллегия.Штатс-контора.Берг-Мануфактур-коллегия.Ревизион-коллегия.

- 6. Учреждение коллегийВ дальнейшем, по мере необходимости создавались

- 7. Учреждение коллегийТаким образом, отвечая на вопрос «сколько

- 8. Реформа местного управления: губернии, провинции, дистриктыГубернская реформа

- 9. Реформа местного управления: губернии, провинции, дистриктыДругой причиной

- 10. Реформа местного управления: губернии, провинции, дистриктыТерриториально губернии

- 11. Реформа местного управления: губернии, провинции, дистриктыСельская община

- 12. Табель о рангахТабель о рангах принял Петр

- 13. Слайд 13

- 14. Табель о рангахВсе виды службы были поделены

- 15. Табель о рангахЭти условия были актуальным до

- 16. Табель о рангахОсобенности ТабеляПри Петре действовала следующая

- 17. Скачать презентанцию

Административная реформа (шведская государственная система)Во время правления Петра I страна встала на пути реформ. Он проводил реформы и преобразования во всех сферах жизни русского общества. Большое значение в реформаторской деятельности Петра,

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Реформы государственного аппарата при Петре I

Безверхий Дмитрий и Мальцев Георгий

ПНИПУ,

гр. ММ-19-2б

Слайд 2Административная реформа (шведская государственная система)

Во время правления Петра I страна

встала на пути реформ. Он проводил реформы и преобразования во

всех сферах жизни русского общества. Большое значение в реформаторской деятельности Петра, имели его административные реформы.В начале своего царствования Петр I столкнулся с медлительной, нерешительной бюрократией – боярской думой и приказами. Деятельность приказов и боярской думы была запутанной и малоэффективной для продуктивного управления страной. Такое положение дел в аппарате государственного управления совершенно не устраивало государя, и он начинает задумываться о проведение широкой административной реформы.

Поначалу царь упразднял старые приказы и создавал новые. Во время петровских административных реформ возникает такое учреждение, как – Ближняя канцелярия. Она осуществляет контроль над финансовой деятельностью приказов.

Чуть позже канцеляриями стали называться отделения московских приказов в Петербурге – Адмиралтейский, Артиллерийский, Посольский. Боярская дума перестанет существовать в 1704 году. Вскоре вся реальная власть будет сосредотачиваться в руках канцелярий.

Слайд 3Административная реформа (шведская государственная система)

Проводя административную реформу и меняя государственную

структуру, Петр I берет за основу Шведский вариант устройства государственной

системы. Сущность новой системы заключалась в том, что каждое сословие в государстве должно нести функциональную обязанность. Такая система государства носила военно-бюрократический характер, и вполне отвечала требованиям Петра I.2 марта 1711 года, был учрежден Сенат, он представлял собой собрание, состоящее из 9 человек, назначенных царем. Позднее Сенат стал собранием президентов коллегий – сенаторов. На этом преобразования не заканчиваются, и государь продолжает свои административные реформы. В январе 1722 года вводится должность генерал-прокурора и обер-прокурора Сената. Должности эти должны стать «государевым оком», и вести надзор за деятельностью Сената. Сенат на тот момент, был правительством России и был наделен законодательной, судебной и административной властью.

Слайд 4Учреждение коллегий

Еще в 1712 году при участии иностранных советников была

попытка создать Торговую коллегию. Искушенные чиновники и юристы из Европы

были приглашены для работы в государственных учреждениях Русского царства. За образец для выработки собственных правил была взята шведская коллежская система, бывшая на тот момент лучшей в Европе.Фактически же, настоящая работа над созданием системы коллегий началась только в конце 1717 года. 22 декабря 1717 г. был издан царский указ «О штате Коллегий и о времени открытия оных», положивший начало реформе Коллегий. Быстро изменить приказную систему было невозможно, поэтому было принято решение отказаться от резких изменений в государственном устройстве. Приказы либо заменялись коллегиями, либо переводились в подчинение им. Сам Петр I называл «первейшими» (главными) только три коллегии — иностранных дел, военную и Адмиралтейств-коллегию.

Слайд 5Учреждение коллегий

В 1718 году был утвержден список первых 9 коллегий:

Коллегия

иностранных дел.

Военная коллегия.

Адмиралтейств-коллегия.

Камер-коллегия

Юстиц-коллегия.

Коммерц-коллегия.

Штатс-контора.

Берг-Мануфактур-коллегия.

Ревизион-коллегия.

Слайд 6Учреждение коллегий

В дальнейшем, по мере необходимости создавались новые коллегии или

происходила реорганизация уже существующих:

В 1720 создана Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстляндских и

Финляндских дел.В 1721 году для замены Поместного приказа учреждена Вотчинная коллегия.

В 1722 году произошло разделение Берг-Мануфактур-коллегии на Берг-коллегию и Мануфактур-коллегию, а также создана Малороссийская коллегия для замены Малороссийского приказа.

Слайд 7Учреждение коллегий

Таким образом, отвечая на вопрос «сколько коллегий было при

Петре I» можно

перечислить их список к 1722 году:

Коллегия иностранных

дел.Военная коллегия.

Адмиралтейств-коллегия.

Камер-коллегия

Юстиц-коллегия.

Коммерц-коллегия.

Штатс-контора.

Берг-коллегия.

Мануфактур-коллегия.

Ревизион-коллегия.

Малороссийская коллегия.

Вотчинная коллегия.

Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел.

Состав коллегии при Петре I

Штатный состав коллегии при Петре I

Слайд 8Реформа местного управления: губернии, провинции, дистрикты

Губернская реформа 1708 г. была

вызвана внешними и внутренними причинами, связанными с войной, которая потребовала

децентрализации в распределении финансовых потоков. В XVII в. налоги стекались в столицу, а затем часть их вновь возвращалась на места для выплаты жалованья местной администрации и покрытия других нужд. Для улучшения системы нужно было убрать «лишние заходы» в столицу. Поэтому налоговые поступления и рабочая сила окрестных городов и земель стали стекаться к важным военно-стратегическим центрам, что потребовало расширения компетенции местных воевод, которые еще до введения губернского деления стали называться губернаторами.Слайд 9Реформа местного управления: губернии, провинции, дистрикты

Другой причиной губернской реформы являлась

необходимость обеспечить за счет местного населения содержание расквартированной по территории

государства армии. По Указу от 18 декабря 1707 г. в соответствии с прежними военными разрядами Ближняя канцелярия расписала все города с уездами (341 город) по восьми губерниям: Московской, Ингерманландской (Санкт-Петербургской), Киевской, Смоленской, Архангелогородской, Казанской, Азовской и Сибирской. В 1711 г. к ним добавилась Воронежская губерния. Единственным критерием в разверстке губернских территорий являлось наличие дорог, которые должны были тянуться к центру губернии из всех уездных городов, устанавливалась примерно одинаковая доля военных расходов на содержание армии.Слайд 10Реформа местного управления: губернии, провинции, дистрикты

Территориально губернии состояли из уездов

во главе с воеводами, получившими название комендантов. С 1711 г. уезды были

объединены в провинции под управлением обер-комендантов. В целях оптимизации финансовых сборов Указом от 28 января 1715 г. провинции были поделены на доли (по 5–6 тыс. дворов каждая) с фиксированным объемом налоговых поступлений. Количество долей в губернии позволяло выявить и контролировать ее налоговую повинность. В связи с этим уездное и провинциальное деление с комендантами и обер-комендантами во главе было упразднено. Губерния стала разделяться на доли, управлявшиеся ландратами, обладавшими финансовой, полицейской и судебной властью, которая не распространялась на жителей городов. Количество ландратов в губернии было увеличено до 40–50 человек.Слайд 11Реформа местного управления: губернии, провинции, дистрикты

Сельская община (черносошная) управлялась традиционными старостами,

сотскими и десятскими.

Расквартирование полков по губерниям потребовало введения нового административного деления на полковые

дистрикты, которые по своим границам не совпадали ни с провинциями, ни с обычными дистриктами. Это объяснялось тем, что стоимость содержания разных полков различалась и требовала неодинакового числа окладов подушной подати, которую платило население, поэтому полковые округа значительно отличались по территории и количеству податного населения. Подушные сборы и рекрутские наборы были изъяты из ведения губернских и провинциальных властей и возложены на особых комиссаров от земли, которых выбирали дворяне полкового дистрикта. Центром дистрикта являлся полковой двор, превратившийся в полицейско-финансовый орган, более влиятельный, чем любые другие органы губернского управления.Слайд 12Табель о рангах

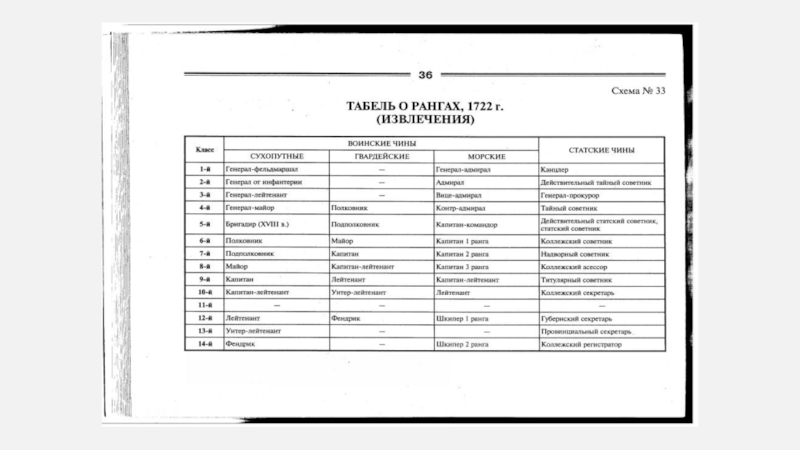

Табель о рангах принял Петр 1 в январе

1722 года. Этот документ фактически покончил с местничеством, упорядочил сословную

иерархию в России и позволил незнатным людям продвинуться по службе и получить «высокие» титулы. Например, Меньшиков, Апраксин, Толстой – все это новая элита петровской эпохи. Табель о рангах вводил в Российской Империи 14 рангов (чинов, ступеней) для военной и гражданский службы. Изначально каждый (в том числе и знатные) должны были начинать службу в низшей должности, без привилегий и прав. Это были простые должности, которые не давали привилегий, и не отражались в табеле. В дальнейшем, на основе своих достижений и умений, каждый мог подняться на 14 ступень, а после этого постепенно подниматься все выше, получая новый ранг.Слайд 14Табель о рангах

Все виды службы были поделены на 2 категории:

Военная

служба. Включала в себя сухопутные, морские и гвардейские корпуса. Все

начинали служить в звании рядовых, а получить младший чин (14-ый ранг) можно было не раньше, чем через 15 лет. Все военные чины давали право на наследуемое поместье.Гражданская служба. Право на наследуемое поместье получали только чиновники с 8-го рана (коллежский асессор) и выше. Нижние чины получали поместье, но не могли передавать его по наследству.

Слайд 15Табель о рангах

Эти условия были актуальным до 1856 года. После

этого были введены новые правила относительно получения дворянства. Личное дворянство

получали с 12-го ранга (Поручик), а потомственное дворянство – с 6 ранга (Полковник). На гражданской службе право личного дворянства давал 9 ранг (Титульный советник), а потомственного – 4 ранг (Действительный статский советник).Эти условия были актуальным до 1856 года. После этого были введены новые правила относительно получения дворянства. Личное дворянство получали с 12-го ранга (Поручик), а потомственное дворянство – с 6 ранга (Полковник). На гражданской службе право личного дворянства давал 9 ранг (Титульный советник), а потомственного – 4 ранг (Действительный статский советник).