Слайд 1Рентгенофлуоресцентный анализ

Слайд 2Что такое рентгенофлуоресцентный анализ?

Это неразрушающий метод одновременного качественного и количественного

анализа, которым можно определить элементы, располагающиеся в периодической таблице от

бора до урана.

Анализируемые образцы могут быть как жидкие, так и твердые, причем последние могут иметь любую консистенцию. Данный метод обладает широким диапазоном определяемых содержаний: от 0,0001 до 100 масс. %, при этом инструментальная погрешность метода составляет несколько процентов. В этом методе анализируемый образец и стандарты легко готовятся к исследованию, они не требуют растворения для анализа.

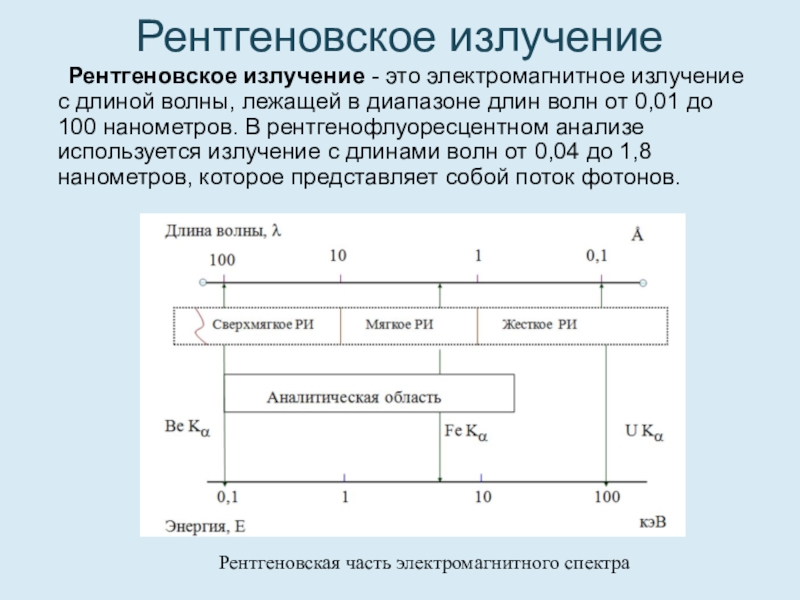

Слайд 3Рентгеновское излучение

Рентгеновское излучение - это электромагнитное излучение с длиной волны,

лежащей в диапазоне длин волн от 0,01 до 100 нанометров.

В рентгенофлуоресцентном анализе используется излучение с длинами волн от 0,04 до 1,8 нанометров, которое представляет собой поток фотонов.

Рентгеновская часть электромагнитного спектра

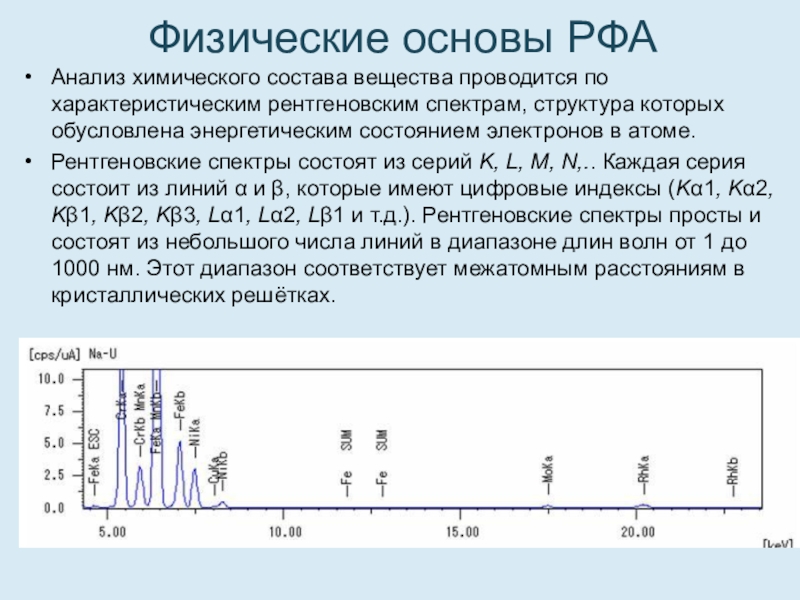

Слайд 4Физические основы РФА

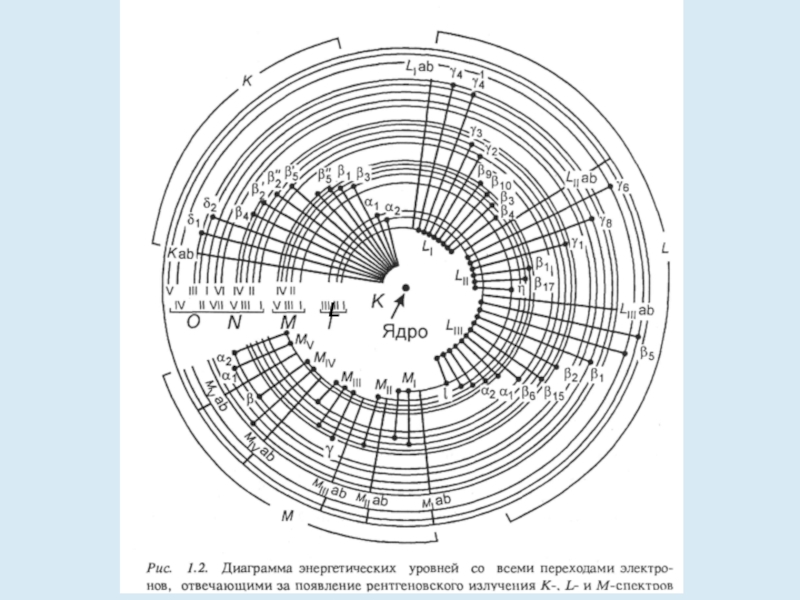

Анализ химического состава вещества проводится по характеристическим рентгеновским

спектрам, структура которых обусловлена энергетическим состоянием электронов в атоме.

Рентгеновские

спектры состоят из серий K, L, M, N,.. Каждая серия состоит из линий α и β, которые имеют цифровые индексы (Kα1, Kα2, Kβ1, Kβ2, Kβ3, Lα1, Lα2, Lβ1 и т.д.). Рентгеновские спектры просты и состоят из небольшого числа линий в диапазоне длин волн от 1 до 1000 нм. Этот диапазон соответствует межатомным расстояниям в кристаллических решётках.

Слайд 6Возникновение рентгеновского спектра

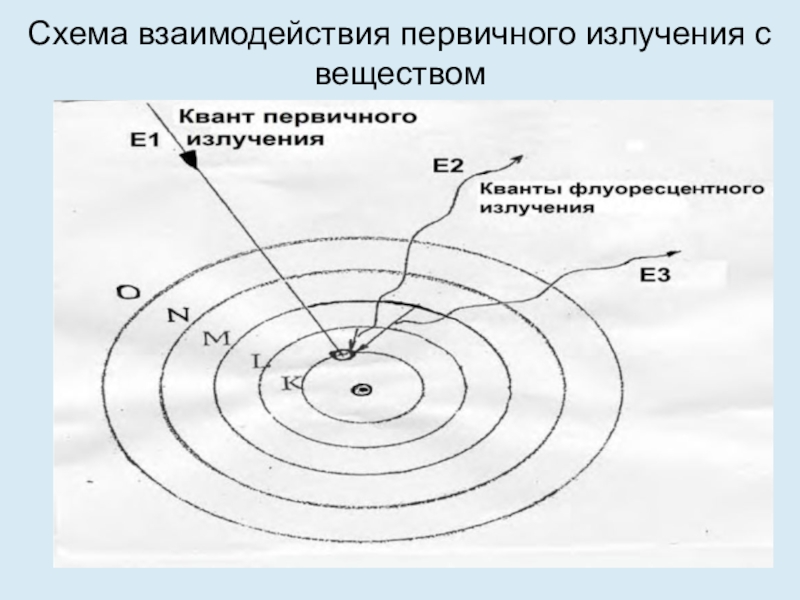

При бомбардировке вещества пучком ускоренных заряженных частиц или

фотонов высокой энергии с одной из внутренних электронных оболочек атомов

вырывается электрон и удаляется из атома. Образовавшаяся вакансия заполняется путём перехода электрона с одной из внешних оболочек.

Разность энергий электрона при переходе со внешней оболочки на внутреннюю, может быть освобождена из атома путём испускания рентгеновского фотона. Если электроны вырываются с К-оболочки, то при заполнении вакансий возникает К-серия излучения, если с L-оболочки, то L-серия рентгеновского спектра и т. д.

Слайд 7Схема взаимодействия первичного излучения с веществом

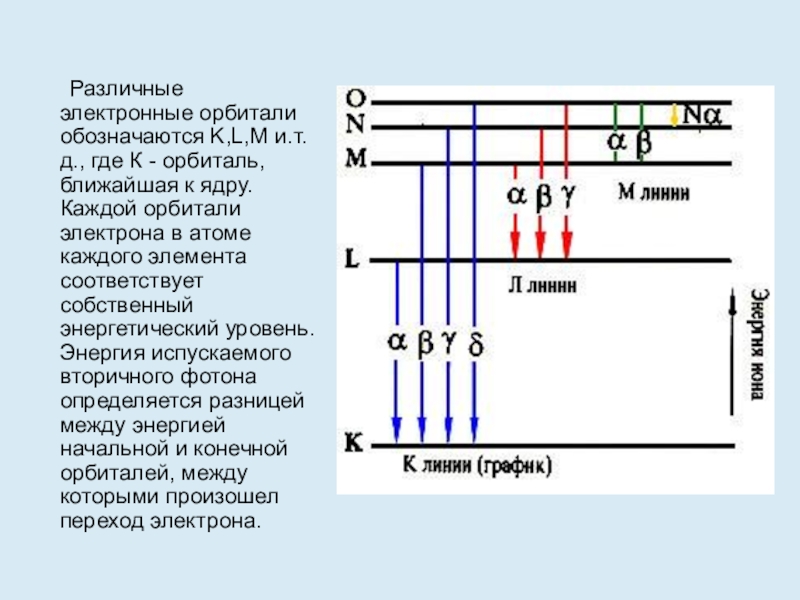

Слайд 8 Различные электронные орбитали обозначаются K,L,M и.т.д., где К - орбиталь,

ближайшая к ядру. Каждой орбитали электрона в атоме каждого элемента

соответствует собственный энергетический уровень. Энергия испускаемого вторичного фотона определяется разницей между энергией начальной и конечной орбиталей, между которыми произошел переход электрона.

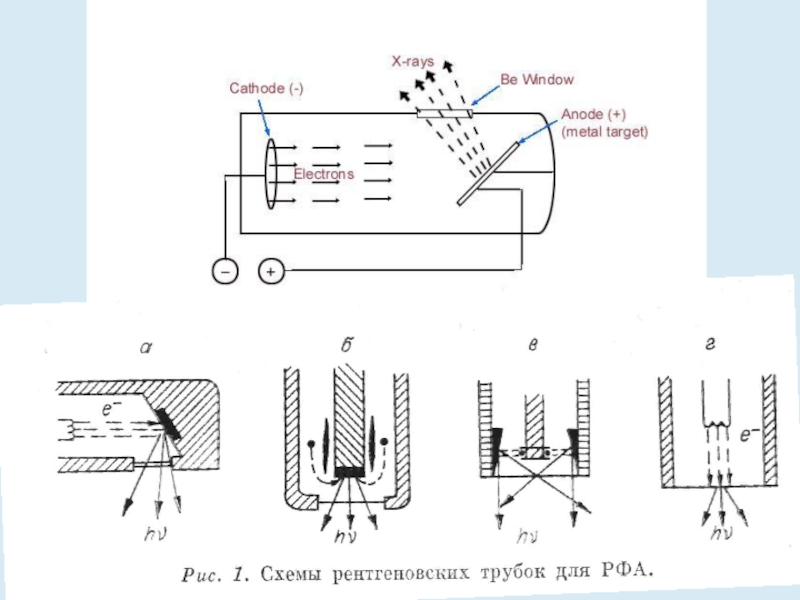

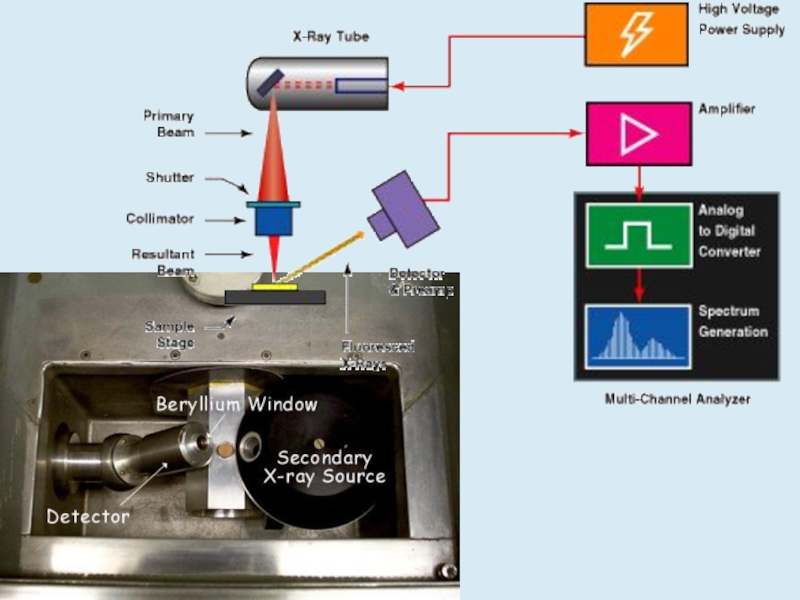

Слайд 9Рентгеновская трубка

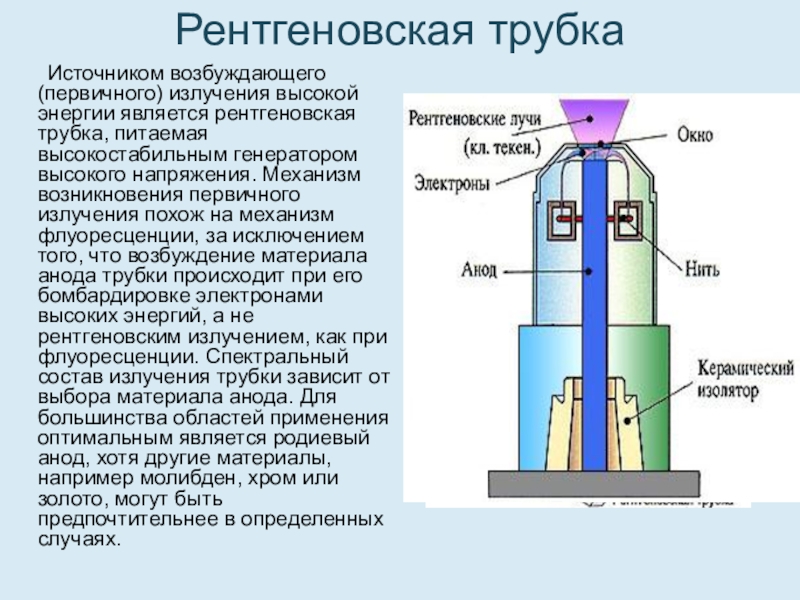

Источником возбуждающего (первичного) излучения высокой энергии является рентгеновская трубка,

питаемая высокостабильным генератором высокого напряжения. Механизм возникновения первичного излучения похож

на механизм флуоресценции, за исключением того, что возбуждение материала анода трубки происходит при его бомбардировке электронами высоких энергий, а не рентгеновским излучением, как при флуоресценции. Спектральный состав излучения трубки зависит от выбора материала анода. Для большинства областей применения оптимальным является родиевый анод, хотя другие материалы, например молибден, хром или золото, могут быть предпочтительнее в определенных случаях.

Слайд 11Разложение излучения в спектр

При проведении анализа все

элементы, присутствующие в образце, одновременно излучают фотоны характеристической флуоресценции. Для

изучения концентрации какого-либо элемента в образце необходимо из общего потока излучения, поступающего от пробы, выделить излучение такой длины волны, которая является характеристической для исследуемого элемента. Это достигается разложением суммарного потока излучения, поступающего от пробы, по длинам волн и получением спектра.

Спектром называется кривая, описывающая зависимость интенсивности излучения от длины волны.

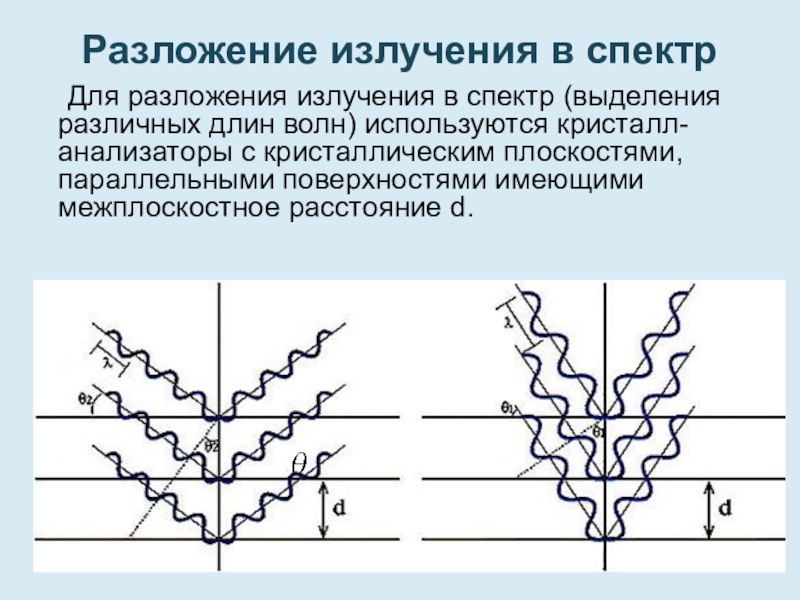

Слайд 12Разложение излучения в спектр

Для разложения излучения в спектр (выделения

различных длин волн) используются кристалл-анализаторы с кристаллическим плоскостями, параллельными поверхностями

имеющими межплоскостное расстояние d.

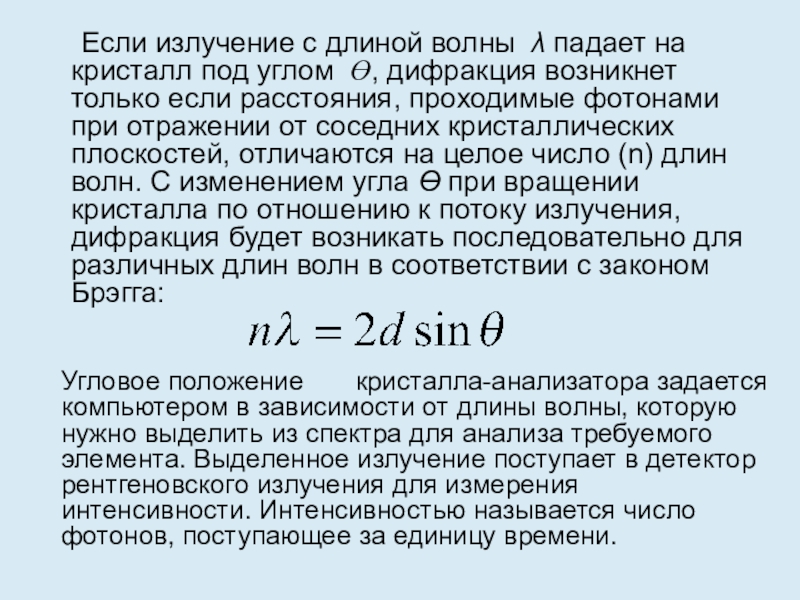

Слайд 13 Если излучение с длиной волны λ падает на кристалл под

углом Ө, дифракция возникнет только если расстояния, проходимые фотонами при

отражении от соседних кристаллических плоскостей, отличаются на целое число (n) длин волн. С изменением угла Ө при вращении кристалла по отношению к потоку излучения, дифракция будет возникать последовательно для различных длин волн в соответствии с законом Брэгга:

Угловое положение кристалла-анализатора задается компьютером в зависимости от длины волны, которую нужно выделить из спектра для анализа требуемого элемента. Выделенное излучение поступает в детектор рентгеновского излучения для измерения интенсивности. Интенсивностью называется число фотонов, поступающее за единицу времени.

Слайд 14Кристалл анализатор

Так как разделение пиков рентгеновской флуоресценции зависит от соотношения

длины волны и межплоскостного расстояния (d), для увеличения селективности и

чувствительности аппаратуры, измерение спектра исследуемой пробы в широком диапазоне энергий производят с помощью нескольких кристалл-анализаторов из различных материалов. Монокристаллы, такие как германий, фторид лития, антимонид индия являются идеальными анализаторами для излучения многих элементов. В последнее время, многослойные синтетические покрытия используются для увеличения чувствительности при анализе легких элементов.

Слайд 15Детектирование излучения

Детектирование флуоресцентного излучения основано на преобразовании энергии флуоресценции в

импульсы напряжения определенной амплитуды. Существуют разные типы детекторов. Для относительно

больших длин волн при анализе легких элементов используются наполненные газом пропорциональные детекторы. Их действие основано на ионизации газа излучением и измерении числа электрических импульсов, прошедших через ионизированный газ. Для коротких длин волн (тяжелые элементы) применяются сцинтилляционные детекторы, в которых измеряется ток фотоэлемента, чувствительного к светимости специального вещества - сцинтиллятора (NaI/Tl) при попадания на него рентгеновского излучения. Чем больше атомов определенного типа в образце, тем больше импульсов регистрирутся детектором.

Слайд 16Счетная электроника

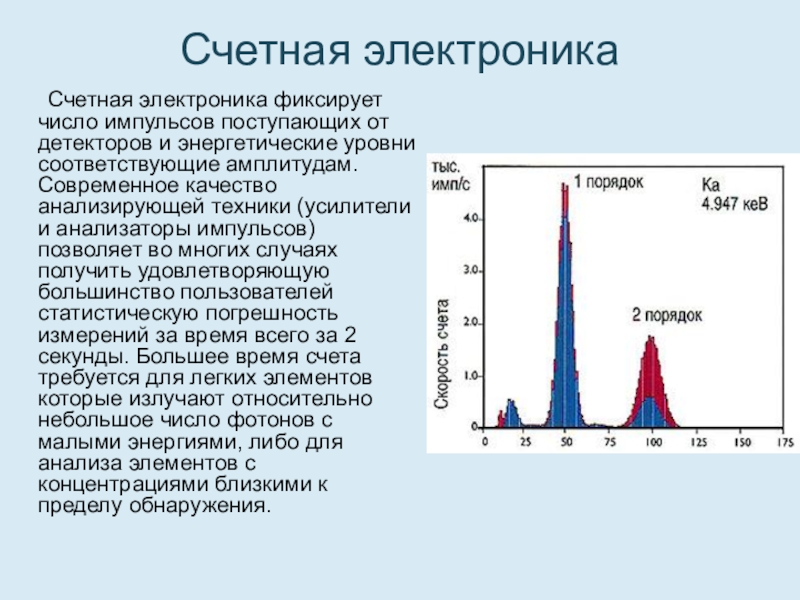

Счетная электроника фиксирует число импульсов поступающих от детекторов и

энергетические уровни соответствующие амплитудам. Современное качество анализирующей техники (усилители и

анализаторы импульсов) позволяет во многих случаях получить удовлетворяющую большинство пользователей статистическую погрешность измерений за время всего за 2 секунды. Большее время счета требуется для легких элементов которые излучают относительно небольшое число фотонов с малыми энергиями, либо для анализа элементов с концентрациями близкими к пределу обнаружения.

Слайд 17Управления анализом и вычисление концентраций

Анализ и обработка результатов измерений проводится

в автоматическом режиме. Для этого разработаны методики анализа многих элементов

для различных типов веществ. Методики реализованы в виде компьютерных программ. Во время измерения компьютер управляет всеми узлами спектрометра в соответствии с заданной программой анализа. Современный уровень надежности оборудования и устройство автоматической подачи образцов позволяют выполнять анализ непрерывно круглосуточно без участия оператора. По окончании измерений компьютер выполняет расчет концентраций. Результаты анализа передаются электронными средствами связи автоматически по указанным адресам, либо накапливаются в базе данных измерений для дальнейшей обработки.

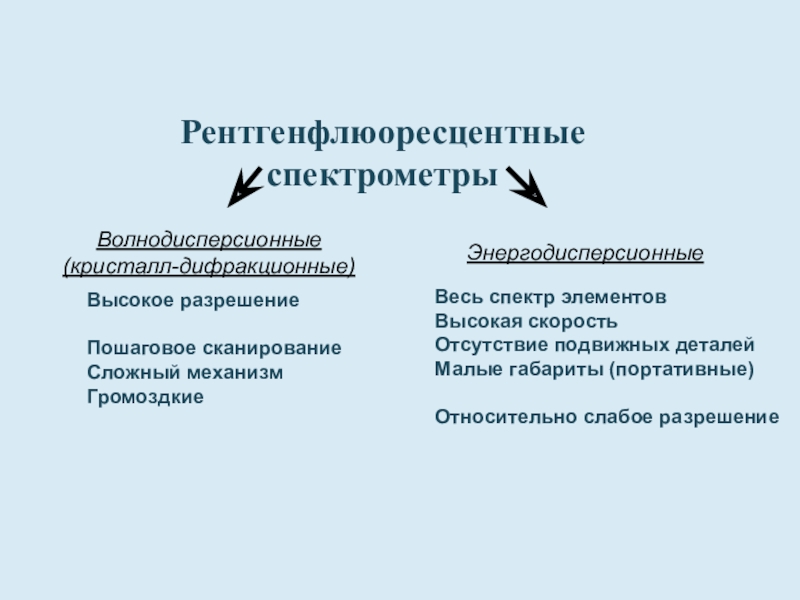

Слайд 18Рентгенфлюоресцентные

спектрометры

Волнодисперсионные

(кристалл-дифракционные)

Энергодисперсионные

Весь спектр элементов

Высокая скорость

Отсутствие подвижных деталей

Малые габариты (портативные)

Относительно слабое

разрешение

Высокое разрешение

Пошаговое сканирование

Сложный механизм

Громоздкие

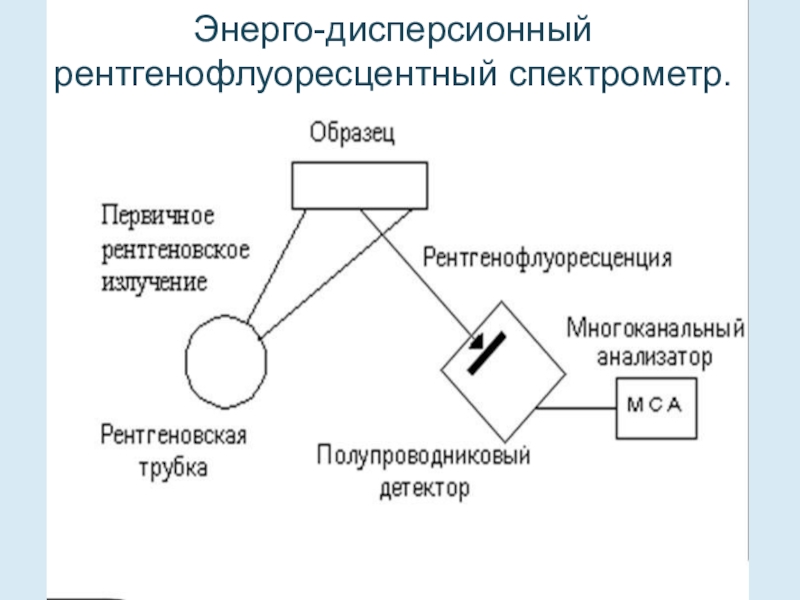

Слайд 19Энерго-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр.

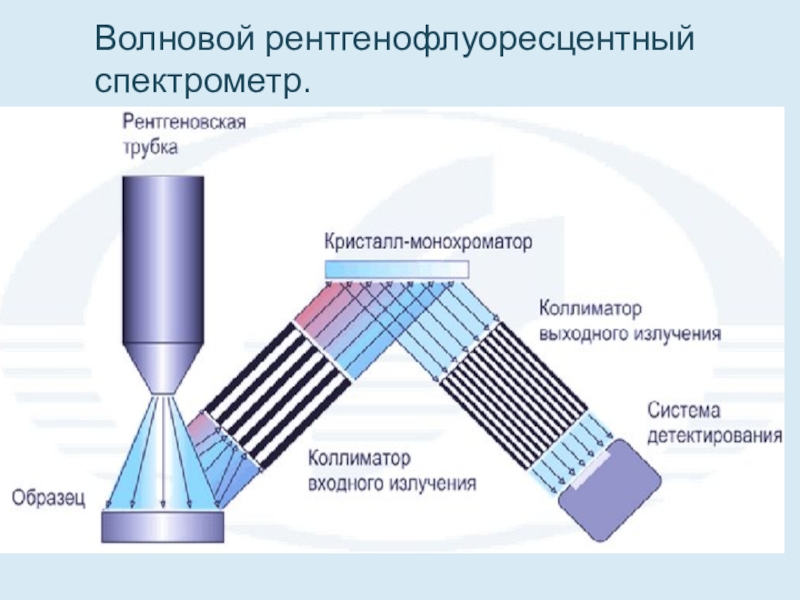

Слайд 20Волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр.

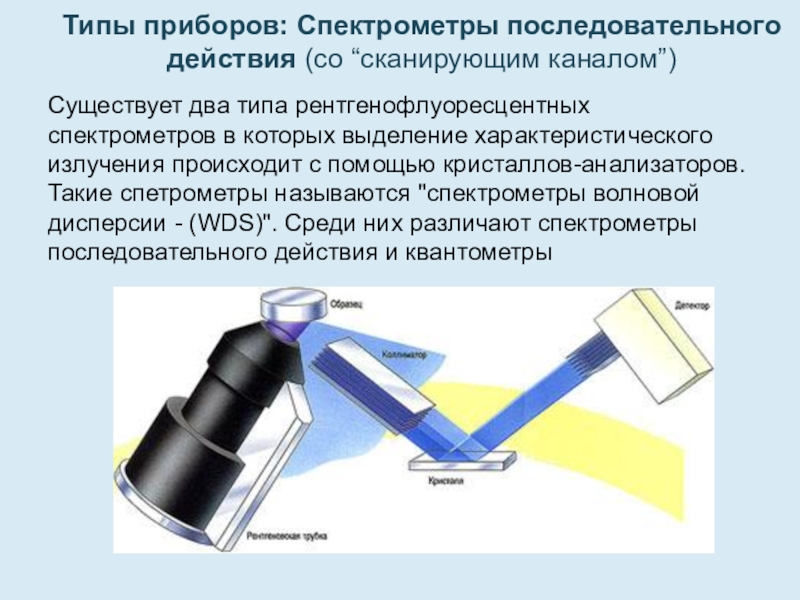

Слайд 21Типы приборов: Спектрометры последовательного действия (со “сканирующим каналом”)

Существует два типа

рентгенофлуоресцентных спектрометров в которых выделение характеристического излучения происходит с помощью

кристаллов-анализаторов. Такие спетрометры называются "спектрометры волновой дисперсии - (WDS)". Среди них различают спектрометры последовательного действия и квантометры

Слайд 22Преимущества:

• Универсальность: определение любого числа элементов.

• Оптимальные условия

измерения программируются для каждого элемента.

• Очень

высокая чувствительность, низкие уровни детектирования.

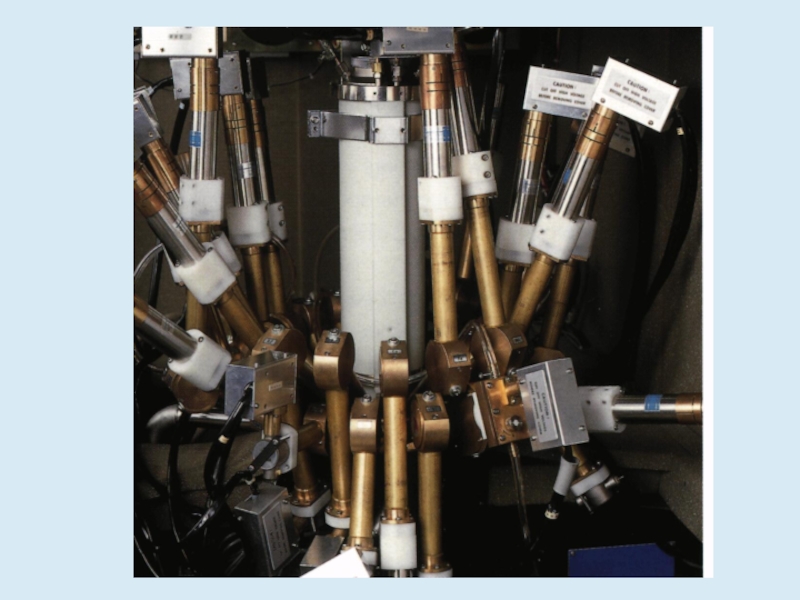

Слайд 23Квантометры (спектрометры с фиксированными “каналами”)

С помощью квантометров осуществляются параллельные измерения.

Интенсивности характеристического излучения элементов измеряются одновременно благодаря использованию нескольких настроенных

фиксированных "каналов" расположенных вокруг образца. Фактически каждый из них является отдельным спектрометром с кисталл-анализатором и детектором, настроенными на прием определенной длины волны одного элемента.

Слайд 24Преимущества квантометров:

• Высочайшая скорость анализа при использовании для поточного контроля

качества в индустрии.

• Малое количество движущихся частей, прекрасная надежность в

условиях промышленного предприятия.

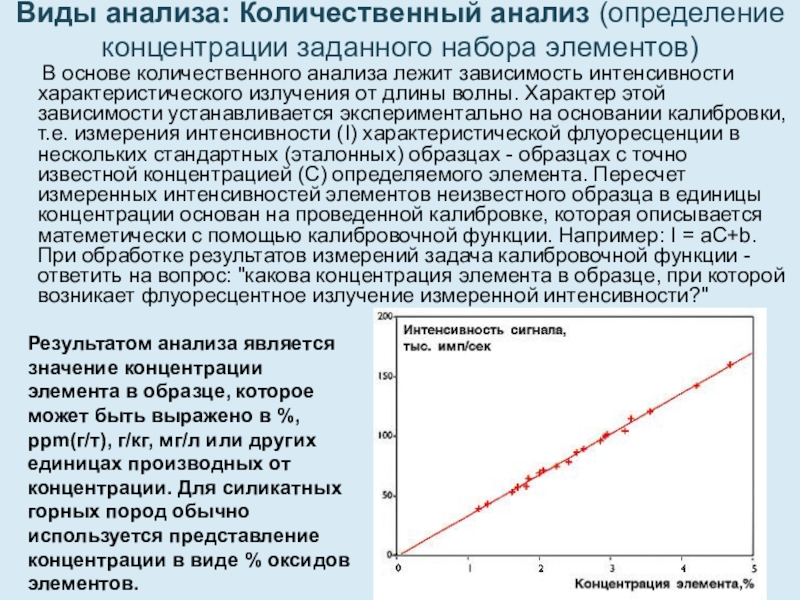

Слайд 26Виды анализа: Количественный анализ (определение концентрации заданного набора элементов)

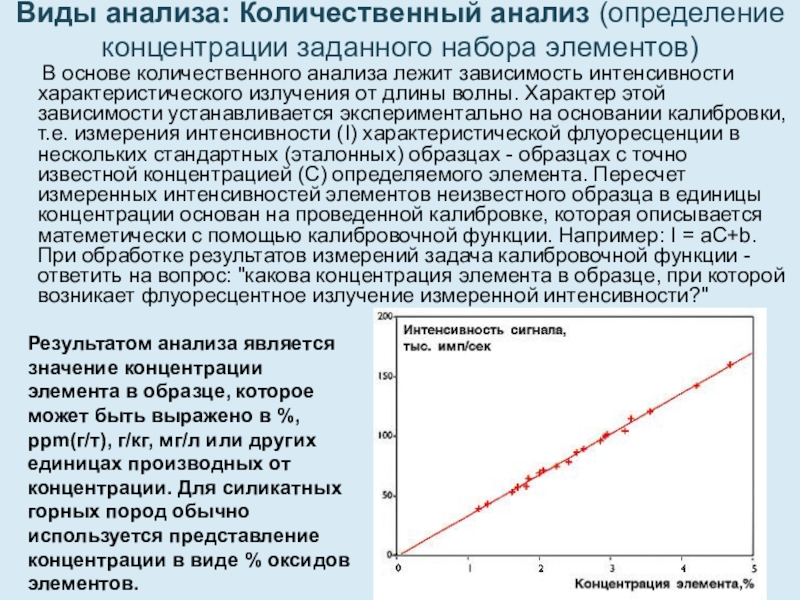

В основе количественного анализа лежит зависимость интенсивности характеристического излучения

от длины волны. Характер этой зависимости устанавливается экспериментально на основании калибровки, т.е. измерения интенсивности (I) характеристической флуоресценции в нескольких стандартных (эталонных) образцах - образцах с точно известной концентрацией (C) определяемого элемента. Пересчет измеренных интенсивностей элементов неизвестного образца в единицы концентрации основан на проведенной калибровке, которая описывается матеметически с помощью калибровочной функции. Например: I = aC+b. При обработке результатов измерений задача калибровочной функции - ответить на вопрос: "какова концентрация элемента в образце, при которой возникает флуоресцентное излучение измеренной интенсивности?"

Результатом анализа является значение концентрации элемента в образце, которое может быть выражено в %, ppm(г/т), г/кг, мг/л или других единицах производных от концентрации. Для силикатных горных пород обычно используется представление концентрации в виде % оксидов элементов.

Слайд 27Качественный анализ (нахождение элементов, входящих в состав пробы)

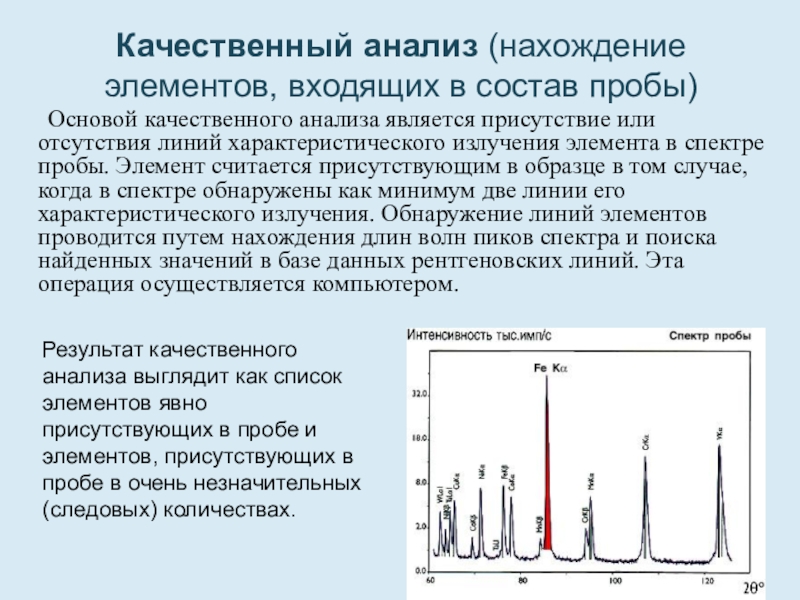

Основой качественного

анализа является присутствие или отсутствия линий характеристического излучения элемента в

спектре пробы. Элемент считается присутствующим в образце в том случае, когда в спектре обнаружены как минимум две линии его характеристического излучения. Обнаружение линий элементов проводится путем нахождения длин волн пиков спектра и поиска найденных значений в базе данных рентгеновских линий. Эта операция осуществляется компьютером.

Результат качественного анализа выглядит как список элементов явно присутствующих в пробе и элементов, присутствующих в пробе в очень незначительных (следовых) количествах.

Слайд 28Полуколичественный анализ (экспресс-определение качественного и количественного состава пробы)

Полуколичественный анализ

проводится в случае неизвестного вещества, когда за очень короткое время

требуется выяснить примерные концентрации всех элементов, присутствующих в пробе. Такой вид анализа полезен для планирования дальнейших исследований вещества, а также в тех случаях, когда элементы, присутствующие в образце не могут быть проанализированы в количественном режиме по причине очень большой или очень малой концентрации, которая не была предусмотрена при разработке методики количественного анализа. Отсутствие стандартных образцов для количественного анализа редких элементов тоже становится причиной проведения полуколичественного анализа.

Результат полуколичественного анализа - ориентировочные значения концентраций ВСЕХ элементов.

Слайд 29Подготовка проб к анализу

Для проведения высоконадежного количественного анализа образец

должен быть однородным и представительным, иметь массу и размер не

менее требуемого методикой анализа. Металлы шлифуются, порошки измельчаются до частиц заданного размера и прессуются в таблетки. Горные породы сплавляются до стеклообразного состояния (это надежно избавляет от погрешностей, связанных с неоднородностью образца). Жидкости и сыпучие вещества просто помещаются в специальные чашки. Для проведения качественного и полуколичественного анализа требования подготовки образца минимальные. Часто образец может быть помещен в держатель спектрометра без какой-либо подготовки. При идентификации веществ предпочтительно не нарушать целостность образцов что бы не изменять их свойств.

Слайд 30Преимущества и недостатки РФА

Преимущества:

Малое число линий в спектре;

Широкий диапазон определяемых концентраций элементов;

Возможность полной автоматизации;

Высокая восприимчивость

и точность измерений в области больших и малых концентраций;

Высокая скорость проведения анализа – экспрессность;

Возможность анализа веществ в различном агрегатном состоянии.

Недостатки:

Сравнительно низкая чувствительность определения;

Сильная зависимость интенсивности линий от химического состава пробы;

Сложность и дороговизна оборудования;

Слайд 32Многоканальные, последовательные и комбинированные

рентгенфлюоресцентные спектрометры

MXF-2300

Слайд 33Энергодисперсионные

Рентгенфлюоресцентные

спектрометры