Слайд 1Внутренние воды РФ

Водные ресурсы — это пригодные для использования поверхностные

и подземные воды какой-либо территории.

К поверхностным водным ресурсам России относят:

возобновляемые

водные ресурсы (речной сток), суммарный объем которых оценивается в 4270 км3. Ежегодно возобновляемый речной сток концентрируется в бассейнах крупнейших рек: Лены, Енисея, Оби, Амура, Волги.

озера (532 км3),

ледники (110 км3),

водохранилища (892 км3).

естественные ресурсы подземных вод составляют примерно 790 км3/год и более трети их сосредоточены в крупнейших артезианских бассейнах европейской части страны — Московском, Северо-Западном, Старо-Хоперском и др.

РЕКИ

Водные ресурсы распределены по территории России неравномерно:

около 90% годового речного стока страны приходится на бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов

менее 8% — на бассейны Каспийского и Азовского морей. При этом в Каспийско-Азовском регионе проживает более 80% населения России и сосредоточена основная часть хозяйственной инфраструктуры

Слайд 2Водный баланс - показывает соотношение осадков, т.е. испарения и стока.

Осадки

по России: 534 (баланс) = 327 (испарение) + 287 (сток)

Структура

водного баланса изменяется:

по территории,

во времени – межгодовая и межсезонная изменчивость.

На величину стока влияет – рельеф местности, состав грунтов и почв.

Величина стока определяет распределение вод по территории РФ.

С увеличением высоты местности густота речной сети увеличивается, и достигает максимума на Кавказе.

Самые длинные (протяженные) реки в России: Волга, Енисей, Обь, Лена, Амур, Иртыш.

Самая многоводная: Енисей.

Типы питания рек:

- талые снеговые воды

- дождевые

- грунтовые

- ледниковое

Слайд 3Климатические типы рек:

реки преимущественно снегового питания, с весенним половодьем –

это реки восточно-европейской равнины и Западной Сибири;

реки ледникового питания, с

половодьем в теплую часть года - горные реки и реки Кавказа;

реки районов муссонного климата, уровень воды поднимается в теплое время – северо-восток и юго-восток, р. Амударья;

реки районов многолетней мерзлоты с высокой летней водностью – р. Яна, р. Индигирка;

реки с преобладанием дождевого питания и паводочным режимом – реки Кавказа.

Слайд 4ОЗЕРА

На территории России более 2 тыс. озер, озерность =2,1%.

Озёра –

это источники пресной воды, гидробионтов, сырья (например, соли), регуляторы стока,

судоходные пути, зоны рекреации.

Происхождение озер:

тектоническое – разломы земной коры - образуются в местах опусканий и прогибов земной коры. Это самые глубокие озёра на Земле. Например, оз. Байкал (1637 м).

В крупной тектонической котловине расположено самое большое озеро мира – Каспийское (протянулось с севера на юг на 1049 километров, а самая большая его протяженность с запада на восток составляет 435 километров. Объем воды составляет 44% запаса всех озерных вод планеты. Характерно: наличие приливов и отливов, большой волны во время штормовых ветров - характерно для настоящих морей.

Однако, основное условие для причисления водоема к морю - прямая связь его с Мировым океаном. Этому условию Каспий не соответствует. Вторая особенность – соленость воды в Каспии в 3 раза ниже солености Мирового океана, т.к. 130 рек несут пресные воды в него. Волга привносит в эту работу самый существенный вклад – до 80% всех вод «отдает» озеру именно она.

Слайд 5ледниково-тектоническое - возникали в районах, подвергшихся действию древнего оледенения. В

результате таяния ледника на территории Евразии образовались, например, оз. Чудское,

Онежское. Мурманская область

вулканического происхождения – кратеры на Камчатке

платанные – горные районы

карстовые - в районах распространения растворимых горных пород (известняка, гипса, мела) в карстовых воронках или в карстовых провалах, чаще дно котловины сложено глинистыми породами - некоторые озера Урала

пойменные - характерны для пойм рек, обычно это участки прежнего русла реки, изменившей своё направление. По форме такие озёра напоминают серп.Пример: Обь, Волга.

Слайд 6По питательности содержащихся в озере веществ (трофности) различают три типа

озёр:

Олиготрофные (с малым количеством питательных веществ) — озера характеризуются большими

или средними глубинами, значительной массой воды ниже слоя температурного скачка, большой прозрачностью, цветом воды от синего до зелёного, постепенным падением содержания O2 ко дну, вблизи которого вода всегда содержит значительные количества O2 (не менее 60 % от содержания его на поверхности)

Эвтрофные (с большим содержанием питательных веществ) — хорошо прогреваемые озера (слой ниже температурного скачка очень невелик), прозрачность невелика, цвет воды от зелёного до бурого, дно устлано органическим илом. Вода богата питательными солями, содержание O2 резко падает ко дну, где он часто исчезает совершенно.

Дистрофные (бедные питательными веществами) — заболоченные озера с небольшой прозрачностью и жёлтым или бурым (от большого содержания гуминовых веществ) цветом воды. Минерализация воды мала, содержание O2 пониженное вследствие его расхода на окисление органических веществ.

В современной гидроэкологии выделяют промежуточные уровни трофической классификации: мезотрофные (между олиготрофными и эвтрофными) и гипертрофные.

Слайд 7Классификация по приходу и расходу воды:

1. Сточные/проточные (реки впадают

и вытекают) – Байкал

2. Бессточные (реки не вытекают) –

Каспийское озеро, может иметь большую или меньшую солёность, Балхаш

3. Глухие (реки не впадают и не вытекают) – в тундре

Классификация по солености воды в них:

1. Пресные (менее 1 ‰) – Байкал

2. Солёные (1‰ – 47‰) – Эйр

3. Минеральные (более 47‰) – Баскунчак, Мёртвое море

Озёра активно влияют на компоненты природы:

на рельеф:

-создают дно и берега, обрывы и террасы

- при осушении преобразуются в заболоченные равнины или солончаки

на климат.

- зимой смягчают климат, летом создают прохладу

- увлажняют почву

Слайд 8Искусственные водоемы: водохранилища и пруды

Водохранилища

Назначение:

- обеспечение водой промышленных предприятий

- для

работы ГЭС

- для ведения рыбного хозяйства

- рекреация

Первое в РФ

водохранилище появилось на Среднем Урале в 1704 г.

В РФ всего 2 тыс. водохранилищ и прудов.

Основы характеристика - это объем воды в водохранилище и площадь водного зеркала.

Братское водохранилище - самое крупное по объему, Иркутское - максимальное по площади.

Слайд 9Болота

Распространены на равнинах, в области избыточного увлажнения и в

зонах многолетней мерзлоты.

Максимальная заболоченность - а это 50% территории

- тундра, лесотундра и тайга.

В России площадь заболоченных и болотных земель - 3,69 млн. км2 (или 21,6 % территории страны) с содержанием углерода 113,53 млрд. т.

Одной из наиболее характерных черт Западно-Сибирской равнины является чрезвычайно высокая заболоченность, достигающая 36 % от всей площади (общая заболоченность суши Земли 4,4 %).

В Западно-Сибирском регионе площадь торфяных болот достигает 42 % от территории болот России, содержание углерода в них 42,3 млрд. т, что составляет 36 % от депонированного углерода России.

3 типа болот:

1. низинные/эвтрофные - питаются грунтовыми водами, следовательно, богаты минеральными веществами, расположены в местах выхода грунтовых вод на поверхность. Есть во всех природных зонах.

2. верховые/олиготрофные - бедны минеральными солями, питаются за счет атмосферных осадков, располагаются в районах с избыточным количеством осадков (тайга). Расположены озера этого типа на междуречных пространствах.

3. переходные/мезотрофные

Классификация болот основана на особенностях питания растений и условиях заболачивания территорий.

Слайд 10По своеобразию питания растений выделяют болота:

верховые (олиготрофные) - образуются на

водоразделах и верхних террасах речных долин. Их питают атмосферные осадки,

бедные минеральными веществами, малозольные. Широко распространены в таежно-лесной зоне, меньше - в лесостепи и южной тундре. Растительность - сфагновые мхи, из деревьев преобладают сосны, березы. Торф верховых болот можно использовать в качестве топлива, т.к. малозольный (2-4%), для приготовления торфонавозных компостов, как сырье для химической промышленности.

низинные (эутрофные) - болота располагаются в долинах рек, озерных котловинах, различных мелких депрессиях всех зон. Их питают грунтовые и поверхностные воды, содержащие большое количество питательных элементов - обладают высоким потенциальным плодородием. Поверхность покрыта растительностью. Из кустарников встречаются ивы, черемуха, рябина, а из деревьев — ель, сосна. Торф низинных болот темный, сильно разложившийся, со значительной примесью минеральных частиц. Зольность высокая (от 10 до 40 %). Торф низинных болот – прекрасное органическое удобрение. Использовать в качестве топлива нецелесообразно.

переходные (мезотрофные) - занимают промежуточное положение. Их питают атмосферные осадки и грунтовые (второстепенные) воды. Преобладают гипновые и сфагновые мхи. Реакция торфа чаще слабокислая, а зольность средняя (5-10 %). Залежи большой мощности встречаются редко, чаще в нижней части залегают слои низинных, а сверху — верховых торфов.

Слайд 11Функции болот:

регулируют половодье, паводки, растягивая их по времени и по

высоте

способствуют естественному самоочищению речных вод

климатическая функция болот выражается в их

мощном влиянии на формирование теплового и водного баланса территории. Величина радиационного баланса болот в тайге препятствует смещению границы распространения зоны вечной мерзлоты; за летние месяцы с болот Западно-Сибирской равнины выносится в среднем 300 км3 испарившейся влаги на территорию Восточной Сибири и Казахстана.

болота играют важную роль в поддержании состава атмосферного воздуха: их растительность обогащает атмосферу кислородом и усваивает углекислоту, изымая из планетарного цикла углерод и консервируя его в торфяниках на тысячи лет

в результате частичного разложения растительных остатков в анаэробных условиях в атмосферу поступает значительное количество метана. Соотношение потоков этих газов, регулирующих проявления “парникового эффекта”, определяют вклад болотного региона в возможное потепление глобального климата.

болота — единственные в наземной биоте экологические системы, обеспечивающие постоянный сток в них углерода, который надолго выключается из дальнейшего круговорота, накапливаясь в виде торфяных залежей

Слайд 12специфичность биосферной функции - незамкнутость цикла круговорота веществ, эти экосистемы

возвращают в ОС меньше веществ, чем забирают.

гидрологическая роль болот проявляется

в двух взаимосвязанных аспектах: количественных и качественных гидрологических характеристиках и характеристиках качества воды.

а. водоохранная роль болот: снижают объем речного стока в замыкающем створе бассейна (негативная роль),

б. консервируют значительные запасы влаги в торфяных отложениях — положительная роль.

в. качественная сторона - формирование химического состава и качества болотных, речных и подземных вод. Торфяники являются сложными комплексными ландшафтно-геохимическими барьерами: способствует понижению рН, жесткости и концентрации главных ионов в воде, увеличению содержания органики, марганца и некоторых других микроэлементов.

г. способны аккумулировать большой спектр ЗВ из атмосферы, накапливать токсичные техногенные элементы: мышьяк, селен, свинец, кадмий, ртуть, органические загрязнители, пестициды и другие, консервируя их на многие годы

- обеспечивают сохранение генофонда редких, в том числе не встречающихся нигде, видов животных, птиц, растений: сохранение специфической флоры и фауны. Большое значение в изучении болотных систем имеет определение параметров устойчивости этих жизненно важных для равновесного состояния окружающей среды природных комплексов.

Слайд 13Подземные воды

Находятся в горных породах в верхней части земной коры.

Делятся

на:

1. грунтовые - первый от поверхности постоянный водоносный слой

2. межпластовые

- собственно подземные - залегают на большой глубине

Распределение этих вод подчиненно закону зональности: при переходе от первой к другой зоне характеристики закономерно меняются с севера на юг - увеличивается глубина залегания, температура, минерализация вод, уменьшается количество органических примесей, изменяется солевой состав.

Распределение подземных вод, их температура, химический состав определяются геологическим строением территории.

Артезианские бассейны

В области распределения многолетней мерзлоты выделяют:

1. надмерзлотные - зимой могут замерзать частично или полностью

2. межмерзлотные - протекают по трещинам, могут выходить на поверхность

3. подмерзлотные

Эксплуатационные запасы подземных вод используются не более чем на 10%.

ФЦП РФ «Обеспечение РФ питьевой водой» предусматривает существенное увеличение использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В России общая площадь геотермальных установок 500 МВт.

Слайд 14Многолетняя или вечная мерзлота

Образует покровное, горное и подземное оледенение.

Горные породы

длительное время находятся при температуре ниже 0°С и сцементированы замершей

влагой - так образуется многолетняя мерзлота - это продукт продолжительного накопления в горных породах холода, ее называют реликтом ледниковых эпох, даже небольшое нарушение природного равновесия ведет к ее деградации.

Она оказывает влияние на подземные воды, режимы питания рек, распределение озер и т.д.

Современное оледенение. Ледники

Основная площадь современного оледенения - Арктические острова.

Ледники чутко реагируют на колебания климата, сейчас наблюдается сокращение общей площади ледников.

Слайд 15Хозяйственное значение внутренних вод РФ:

1. водные пути для судоходства

2. потребление

для целей водо-коммунального хозяйства

3. орошение и другие цели сельского хозяйства

Основные

показатели водопользования:

1. забор воды из природных источников, в том числе из поверхностных и подземных вод

2. использование свежей воды, в том числе на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, для орошения, обводнения и сельхоз водоснабжения

3. расходы в системах оборотного и последующего водоснабжения, и процент экономии воды в них

4. потери при транспортировке

5. водоотведение - сброс, в том числе загрязненных сточных вод:

- загрязненных без очистки или недостаточно очищенные

- нормативно чистые сточные воды

- нормативно очищенные сточные воды

Качество воды:

I - условно чистые

II - слабозагрязненные

III - умеренно загрязненные

IV - загрязненные

V - чрезвычайно грязные

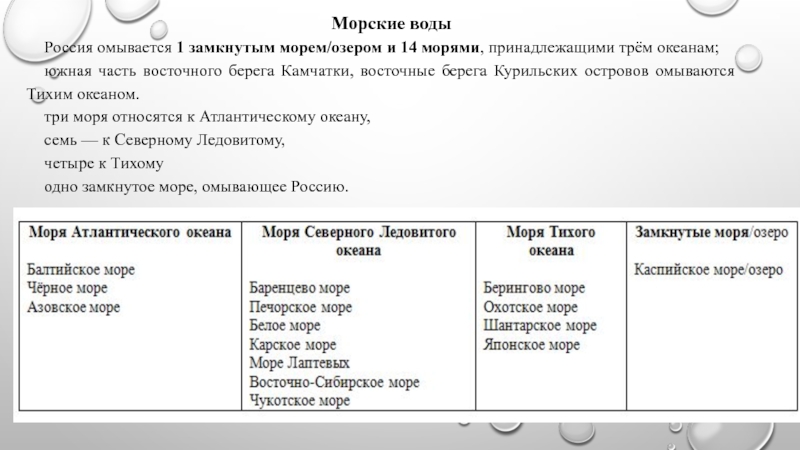

Слайд 16Морские воды

Россия омывается 1 замкнутым морем/озером и 14 морями, принадлежащими

трём океанам;

южная часть восточного берега Камчатки, восточные берега Курильских

островов омываются Тихим океаном.

три моря относятся к Атлантическому океану,

семь — к Северному Ледовитому,

четыре к Тихому

одно замкнутое море, омывающее Россию.

Слайд 17Моря России испытывают интенсивную антропогенную нагрузку на всей акватории: результат

хозяйственной деятельности на водоосборном бассейне (органическое, химическое, физическое загрязнения) +

развитие абразионных процессов - разрушение береговой линии, подтопление.

Нефтяные УВ являются постоянно действующим негативным фактором, влияющим на биологические процессы в арктических экосистемах. Особое место занимают ПАУ (полиароматические углеводороды) - они устойчивы, токсичны и канцерогенны. Бензоперен - индикатор загрязнения ОС канцерогенными ПАУ.

Полиароматические углеводороды (ПАУ) — органические соединения, для которых характерно наличие в химической структуре двух и более конденсированных бензольных колец.

В природе ПАУ образуются в процессе пиролиза целлюлозы, а также как продукт неполного сгорания при лесных пожарах. Основными источниками эмиссии техногенных ПАУ в ОПС являются предприятия энергетического комплекса, автомобильный транспорт, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность.

В основе практически всех техногенных источников ПАУ лежат термические процессы, связанные со сжиганием и переработкой органического сырья: нефтепродуктов, угля, древесины, мусора, пищи, табака и др.

Слайд 18Тип воздействия ПАУ на живые организмы зависит от структуры самого

углеводорода. Многие ПАУ - сильные химические канцерогены: бенз[a]антрацен, безоперен и

овален, обладают ярко выраженными канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами.

3. Северные моря загрязнены радиоактивными отходами

Для решения водохозяйственных проблем разрабатываются ФЦП:

- Возрождение Волги

- Обеспечение РФ питьевой водой

- Каспий

- Обь

Основной документ, регулирующий водные отношения в ПП - Водный кодекс РФ от 3.06.2006 г с изменениями. Экономические отношения природопользования водными объектами регулируются ФЗ РФ «О плате за пользование водными объектами» 1998 г.