Слайд 1Живопись в России в 18 веке

Подготовила: Петрова Полина, 10 класс

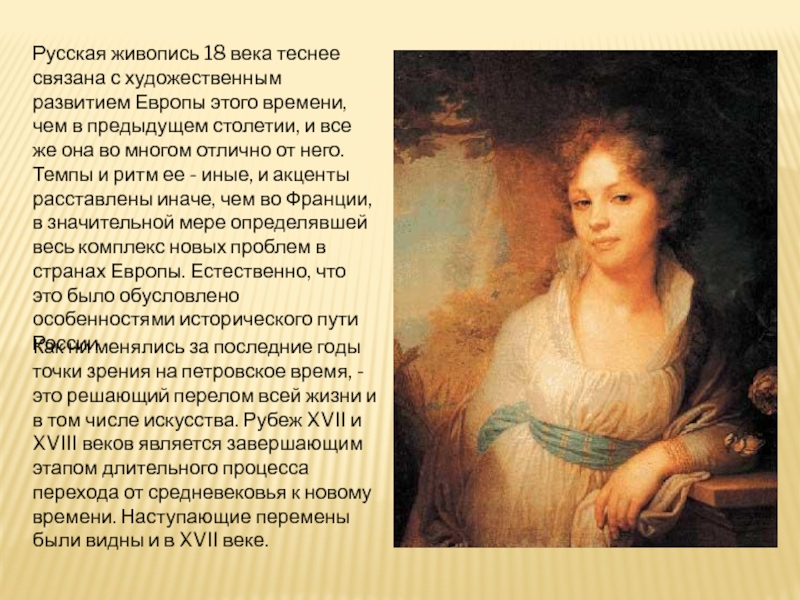

Слайд 2Русская живопись 18 века теснее связана с художественным развитием Европы

этого времени, чем в предыдущем столетии, и все же она

во многом отлично от него. Темпы и ритм ее - иные, и акценты расставлены иначе, чем во Франции, в значительной мере определявшей весь комплекс новых проблем в странах Европы. Естественно, что это было обусловлено особенностями исторического пути России.

Как ни менялись за последние годы точки зрения на петровское время, - это решающий перелом всей жизни и в том числе искусства. Рубеж XVII и XVIII веков является завершающим этапом длительного процесса перехода от средневековья к новому времени. Наступающие перемены были видны и в XVII веке.

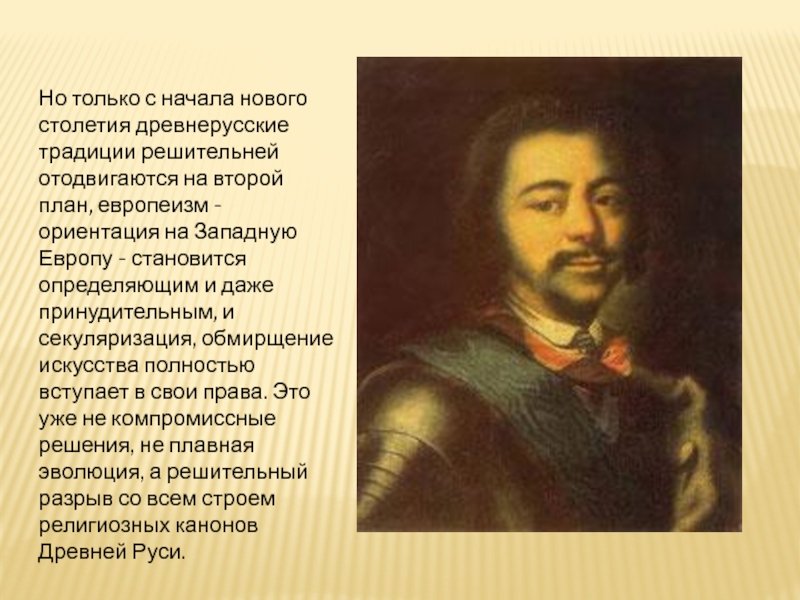

Слайд 3Но только с начала нового столетия древнерусские традиции решительней отодвигаются

на второй план, европеизм - ориентация на Западную Европу -

становится определяющим и даже принудительным, и секуляризация, обмирщение искусства полностью вступает в свои права. Это уже не компромиссные решения, не плавная эволюция, а решительный разрыв со всем строем религиозных канонов Древней Руси.

Слайд 4Живопись этого времени невероятно быстро проходит путь развития от «парсун»

еще в духе XVII столетия к таким шедеврам вполне европейского

уровня, как «Напольный гетман» Ивана Никитина (1680-1742). Современный портрет зарождается в недрах парсунного письма, соединяющего протокольную точность деталей с условной плоскостностью и схематизмом целого. Примером произведений рубежа XVII и XVIII веков могут служить портреты так называемой серии шутов Всепьянейшего собора, - это, по-видимому, были просто портреты ближайшего окружения молодого Петра I, предназначавшиеся для нового Преображенского дворца. Все эти суровые, иногда сатирические, очень конкретные портреты, видимо, восходят к одной московской мастерской. Они композиционно близки и обладают сходными признаками - четкостью контуров, моделировкой коричневатымй тонами, но выполнялись, вероятно, разными мастерами. И все же это скорее итог старых достижений XVII века, чем овладение новой европейской манерой.

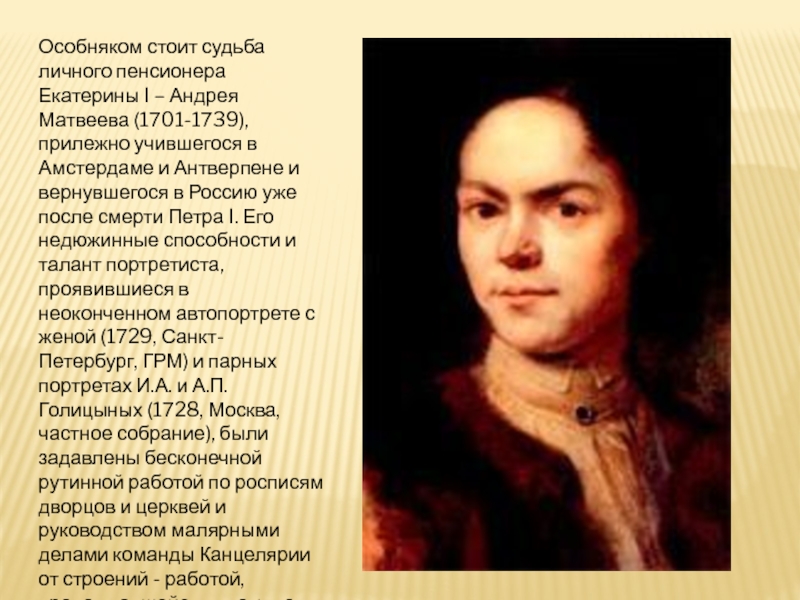

Слайд 5Особняком стоит судьба личного пенсионера Екатерины I – Андрея Матвеева

(1701-1739), прилежно учившегося в Амстердаме и Антверпене и вернувшегося в

Россию уже после смерти Петра I. Его недюжинные способности и талант портретиста, проявившиеся в неоконченном автопортрете с женой (1729, Санкт-Петербург, ГРМ) и парных портретах И.А. и А.П. Голицыных (1728, Москва, частное собрание), были задавлены бесконечной рутинной работой по росписям дворцов и церквей и руководством малярными делами команды Канцелярии от строений - работой, продолжавшейся вплоть до ранней смерти Матвеева.

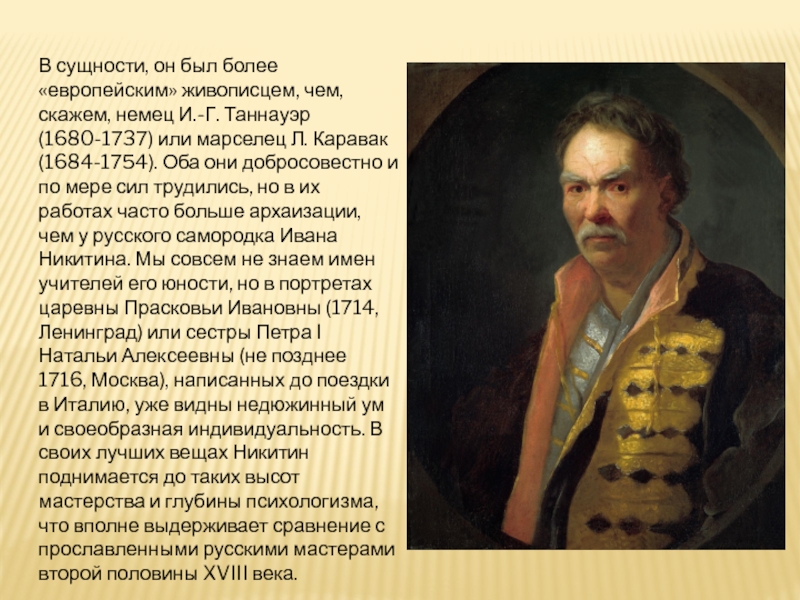

Слайд 6В сущности, он был более «европейским» живописцем, чем, скажем, немец

И.-Г. Таннауэр (1680-1737) или марселец Л. Каравак (1684-1754). Оба они

добросовестно и по мере сил трудились, но в их работах часто больше архаизации, чем у русского самородка Ивана Никитина. Мы совсем не знаем имен учителей его юности, но в портретах царевны Прасковьи Ивановны (1714, Ленинград) или сестры Петра I Натальи Алексеевны (не позднее 1716, Москва), написанных до поездки в Италию, уже видны недюжинный ум и своеобразная индивидуальность. В своих лучших вещах Никитин поднимается до таких высот мастерства и глубины психологизма, что вполне выдерживает сравнение с прославленными русскими мастерами второй половины XVIII века.

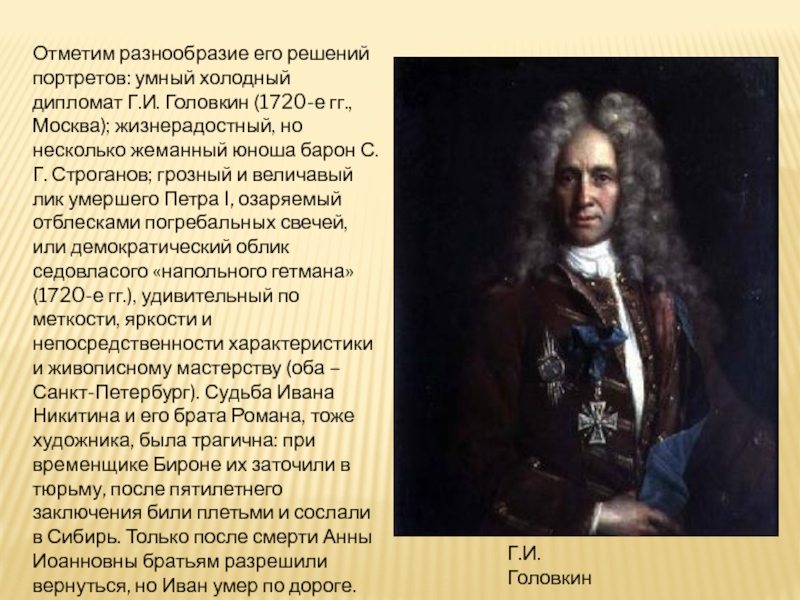

Слайд 7Отметим разнообразие его решений портретов: умный холодный дипломат Г.И. Головкин

(1720-е гг., Москва); жизнерадостный, но несколько жеманный юноша барон С.Г.

Строганов; грозный и величавый лик умершего Петра I, озаряемый отблесками погребальных свечей, или демократический облик седовласого «напольного гетмана» (1720-е гг.), удивительный по меткости, яркости и непосредственности характеристики и живописному мастерству (оба – Санкт-Петербург). Судьба Ивана Никитина и его брата Романа, тоже художника, была трагична: при временщике Бироне их заточили в тюрьму, после пятилетнего заключения били плетьми и сослали в Сибирь. Только после смерти Анны Иоанновны братьям разрешили вернуться, но Иван умер по дороге.

Г.И. Головкин

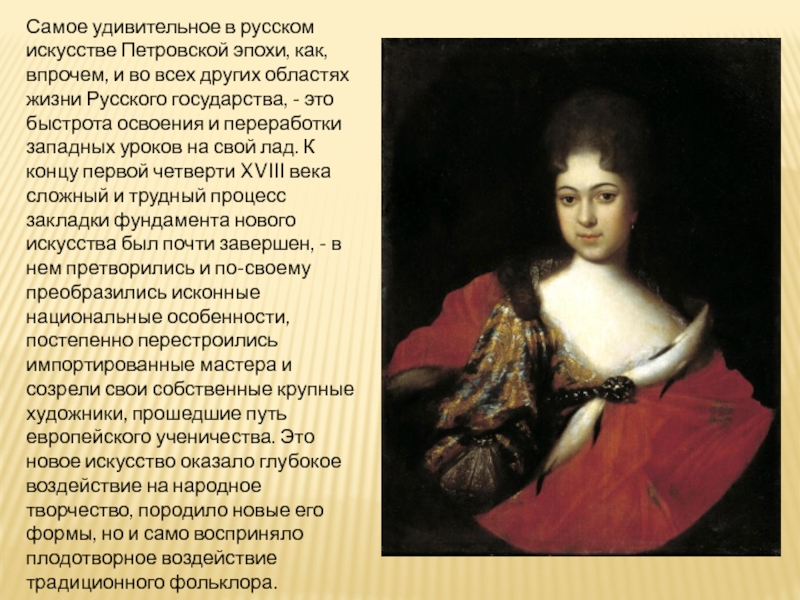

Слайд 8Самое удивительное в русском искусстве Петровской эпохи, как, впрочем, и

во всех других областях жизни Русского государства, - это быстрота

освоения и переработки западных уроков на свой лад. К концу первой четверти XVIII века сложный и трудный процесс закладки фундамента нового искусства был почти завершен, - в нем претворились и по-своему преобразились исконные национальные особенности, постепенно перестроились импортированные мастера и созрели свои собственные крупные художники, прошедшие путь европейского ученичества. Это новое искусство оказало глубокое воздействие на народное творчество, породило новые его формы, но и само восприняло плодотворное воздействие традиционного фольклора.

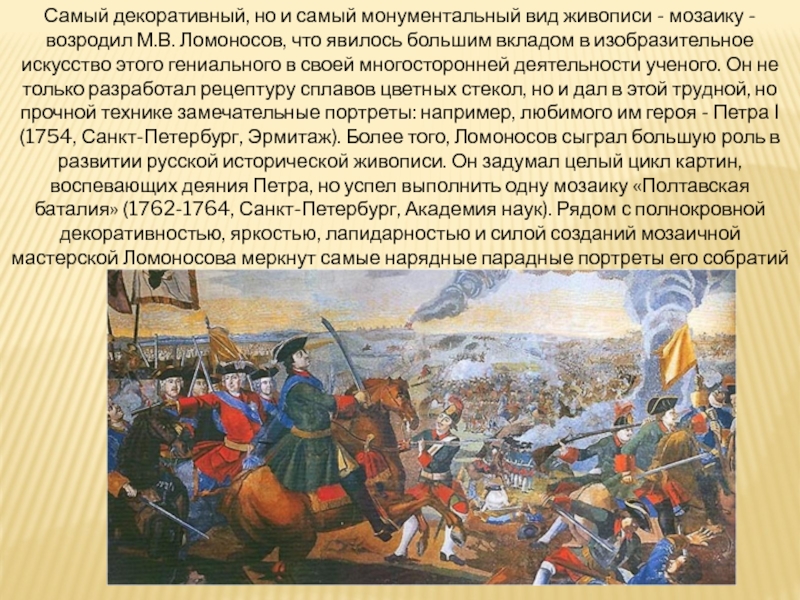

Слайд 9Самый декоративный, но и самый монументальный вид живописи - мозаику

- возродил М.В. Ломоносов, что явилось большим вкладом в изобразительное

искусство этого гениального в своей многосторонней деятельности ученого. Он не только разработал рецептуру сплавов цветных стекол, но и дал в этой трудной, но прочной технике замечательные портреты: например, любимого им героя - Петра I (1754, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Более того, Ломоносов сыграл большую роль в развитии русской исторической живописи. Он задумал целый цикл картин, воспевающих деяния Петра, но успел выполнить одну мозаику «Полтавская баталия» (1762-1764, Санкт-Петербург, Академия наук). Рядом с полнокровной декоративностью, яркостью, лапидарностью и силой созданий мозаичной мастерской Ломоносова меркнут самые нарядные парадные портреты его собратий - русских живописцев того времени.

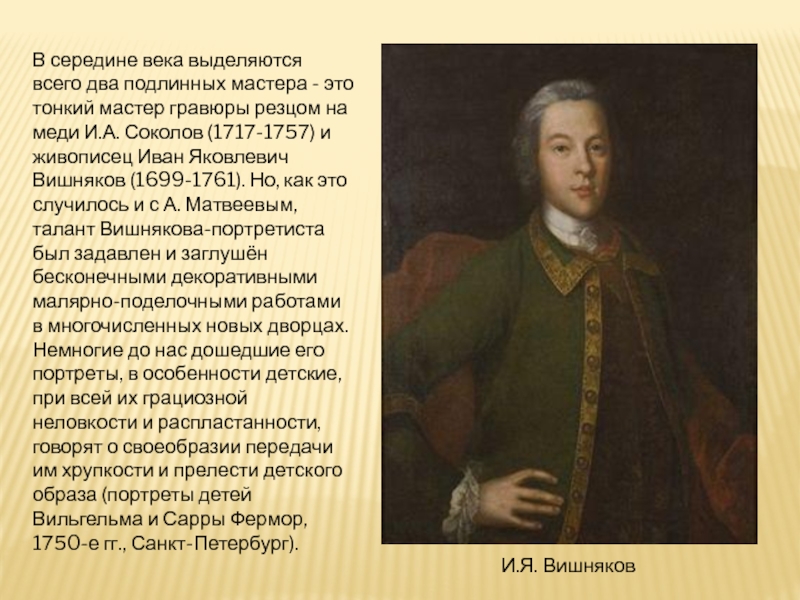

Слайд 10В середине века выделяются всего два подлинных мастера - это

тонкий мастер гравюры резцом на меди И.А. Соколов (1717-1757) и

живописец Иван Яковлевич Вишняков (1699-1761). Но, как это случилось и с А. Матвеевым, талант Вишнякова-портретиста был задавлен и заглушён бесконечными декоративными малярно-поделочными работами в многочисленных новых дворцах. Немногие до нас дошедшие его портреты, в особенности детские, при всей их грациозной неловкости и распластанности, говорят о своеобразии передачи им хрупкости и прелести детского образа (портреты детей Вильгельма и Сарры Фермор, 1750-е гг., Санкт-Петербург).

И.Я. Вишняков

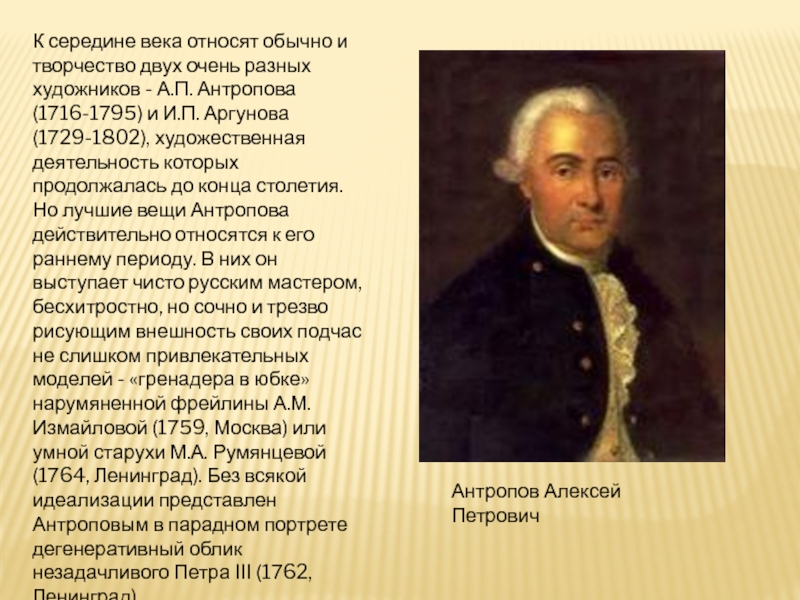

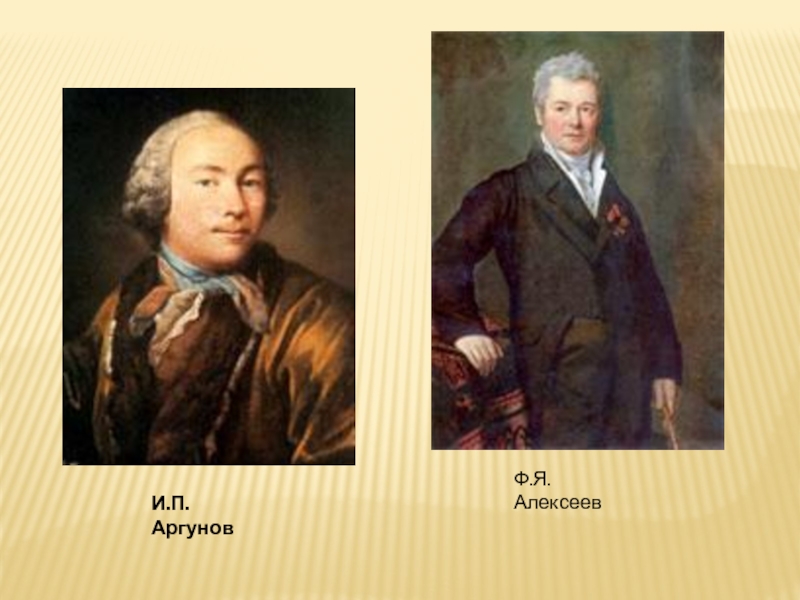

Слайд 11К середине века относят обычно и творчество двух очень разных

художников - А.П. Антропова (1716-1795) и И.П. Аргунова (1729-1802), художественная

деятельность которых продолжалась до конца столетия. Но лучшие вещи Антропова действительно относятся к его раннему периоду. В них он выступает чисто русским мастером, бесхитростно, но сочно и трезво рисующим внешность своих подчас не слишком привлекательных моделей - «гренадера в юбке» нарумяненной фрейлины А.М. Измайловой (1759, Москва) или умной старухи М.А. Румянцевой (1764, Ленинград). Без всякой идеализации представлен Антроповым в парадном портрете дегенеративный облик незадачливого Петра III (1762, Ленинград).

Антропов Алексей Петрович

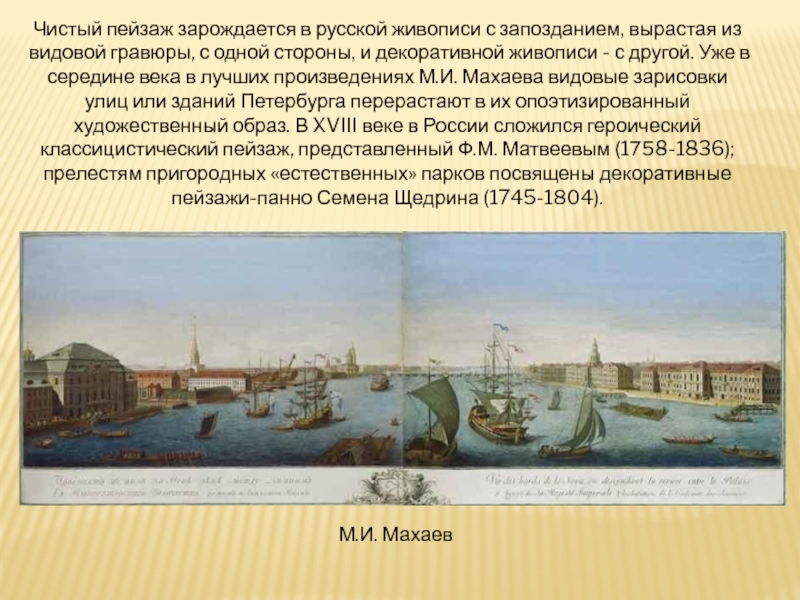

Слайд 12Чистый пейзаж зарождается в русской живописи с запозданием, вырастая из

видовой гравюры, с одной стороны, и декоративной живописи - с

другой. Уже в середине века в лучших произведениях М.И. Махаева видовые зарисовки улиц или зданий Петербурга перерастают в их опоэтизированный художественный образ. В XVIII веке в России сложился героический классицистический пейзаж, представленный Ф.М. Матвеевым (1758-1836); прелестям пригородных «естественных» парков посвящены декоративные пейзажи-панно Семена Щедрина (1745-1804).

М.И. Махаев

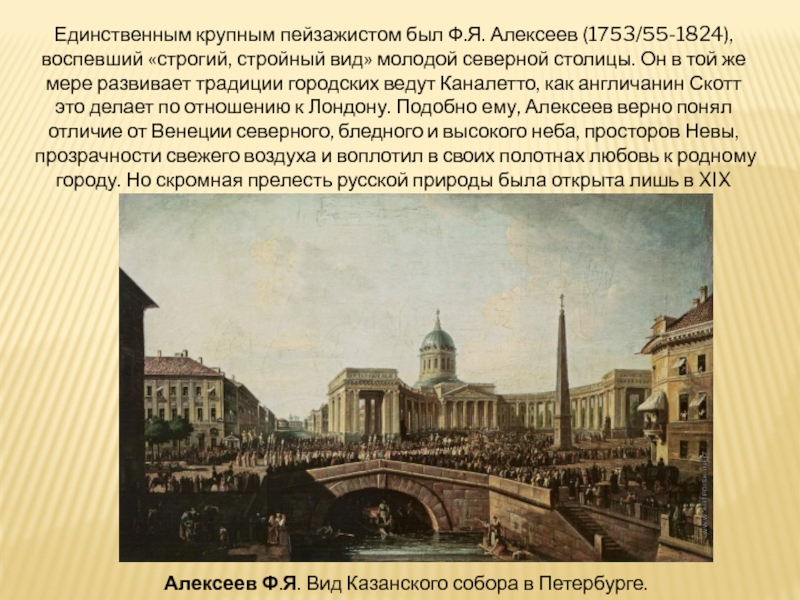

Слайд 13Единственным крупным пейзажистом был Ф.Я. Алексеев (1753/55-1824), воспевший «строгий, стройный

вид» молодой северной столицы. Он в той же мере развивает

традиции городских ведут Каналетто, как англичанин Скотт это делает по отношению к Лондону. Подобно ему, Алексеев верно понял отличие от Венеции северного, бледного и высокого неба, просторов Невы, прозрачности свежего воздуха и воплотил в своих полотнах любовь к родному городу. Но скромная прелесть русской природы была открыта лишь в XIX веке.

Алексеев Ф.Я. Вид Казанского собора в Петербурге.