Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Палеонтология

Содержание

- 1. Палеонтология

- 2. Первые следы жизни

- 3. Эти первые следы уводят нас в глубокую

- 4. К концу протерозоя (в венде) в отложениях

- 5. Остаток вендского существа – колониального животного чарния (Charnia sp.) (Зимний берег Белого моря).

- 6. Нередко находят в Беломорье широкие складчатые пластины

- 7. Около 570 млн лет – таков возраст

- 8. Археоциаты образовывали кустистые колонии. Оседавший на дно

- 9. Камень из раннекембрийского рифа, который образуют археоциаты

- 10. Конические трубочки и крышечки хиолитов, наверное примитивных родственников моллюсков, из кембрия Сибири.

- 11. Самыми активными существами тех времен были членистоногие – трилобиты. Их остатки часто встречаются в кембрии.

- 12. За сотни миллионов лет многократно

- 13. Раковины гигантских одноклеточных – нуммулитов, или монеток,

- 14. Огромное количество раковинных простейших – фораминифер до сих пор живет в водах мирового океана.

- 15. В начале кембрия в морях появляются губки.

- 16. Через тонкие поры губки фильтруют воду, выцеживая

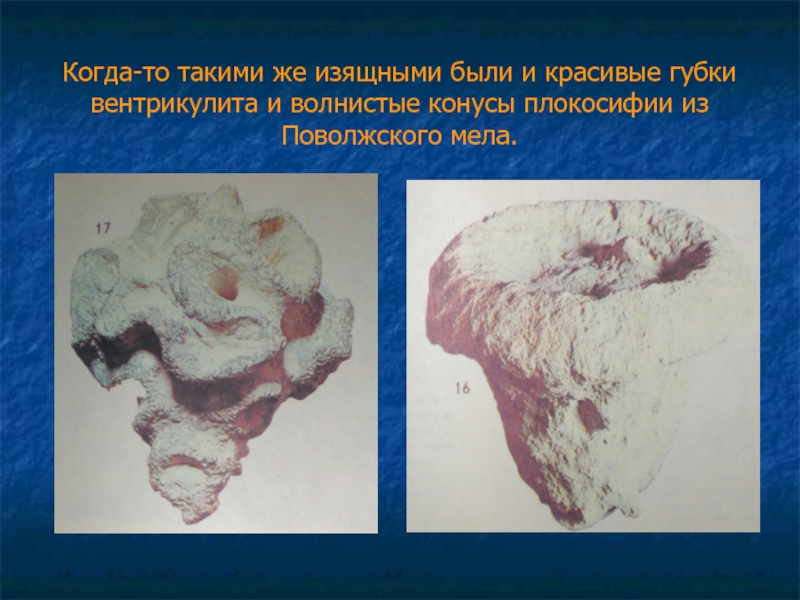

- 17. Когда-то такими же изящными были и красивые губки вентрикулита и волнистые конусы плокосифии из Поволжского мела.

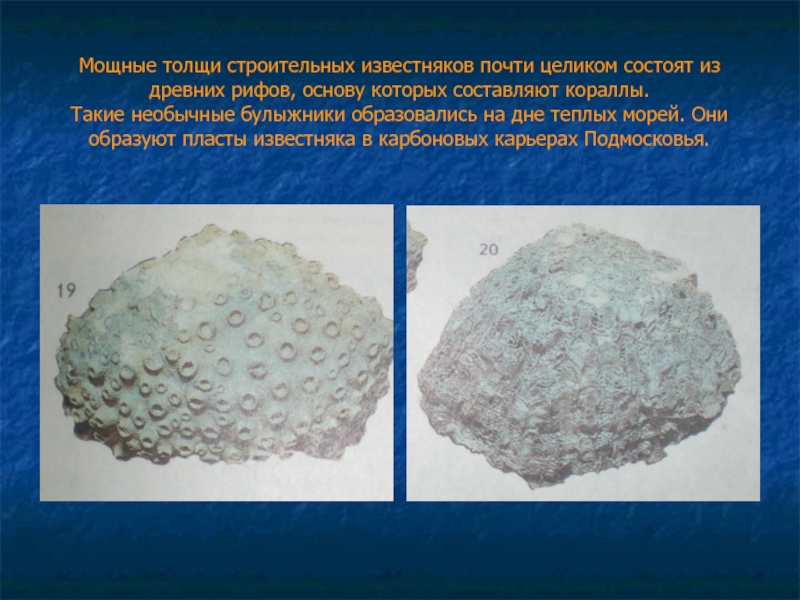

- 18. Мощные толщи строительных известняков почти целиком состоят

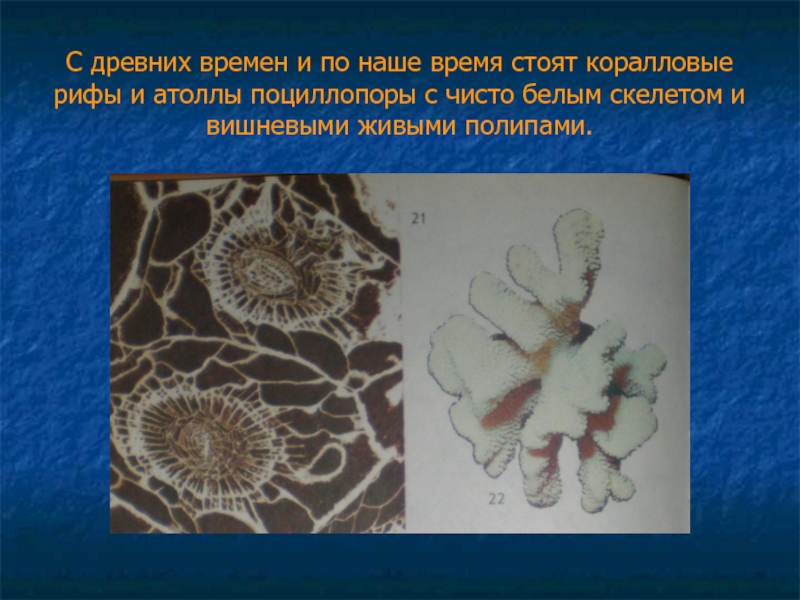

- 19. С древних времен и по наше время

- 20. Известны и одиночные кораллы – склерактинии, распространенные в мелу, карбоне и четвертичном периодах.

- 21. Филогения моллюсков Появившись еще до

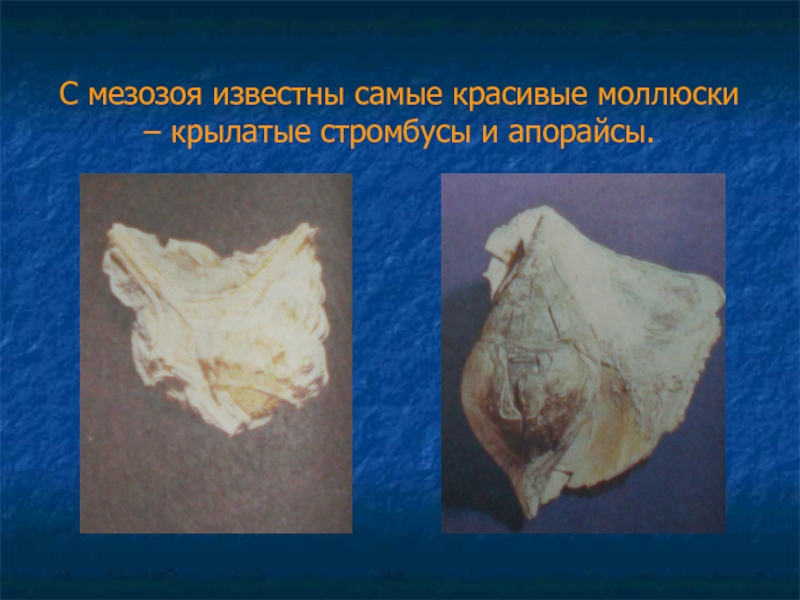

- 22. С мезозоя известны самые красивые моллюски – крылатые стромбусы и апорайсы.

- 23. И в древних морях, и в современных нередко встречаются гастроподы.

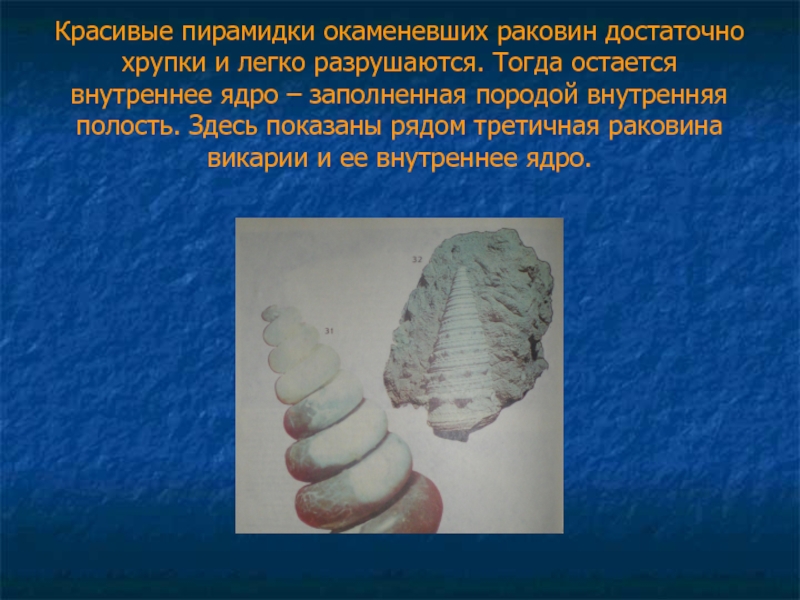

- 24. Красивые пирамидки окаменевших раковин достаточно хрупки и

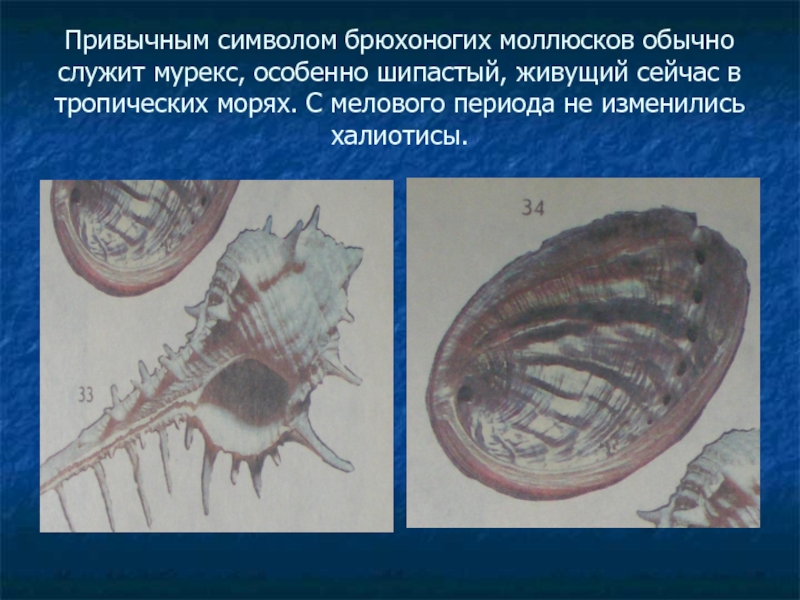

- 25. Привычным символом брюхоногих моллюсков обычно служит мурекс,

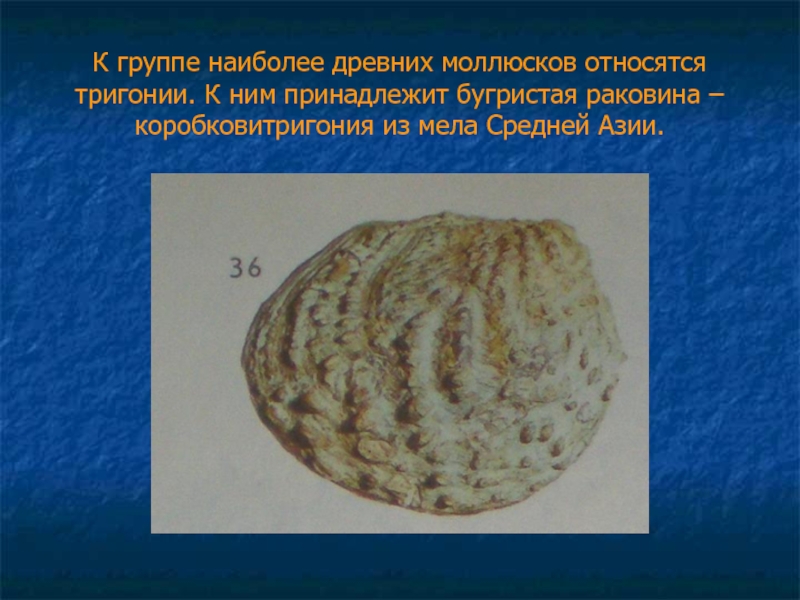

- 26. К группе наиболее древних моллюсков относятся тригонии.

- 27. Двустворчатые моллюски – глицимер (третичный период) и кардит (ранний кайнозой)

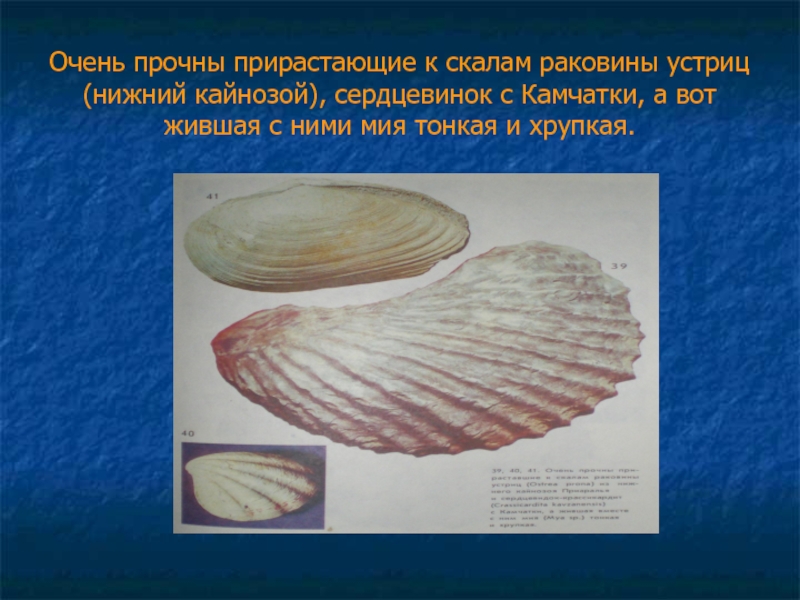

- 28. Очень прочны прирастающие к скалам раковины устриц

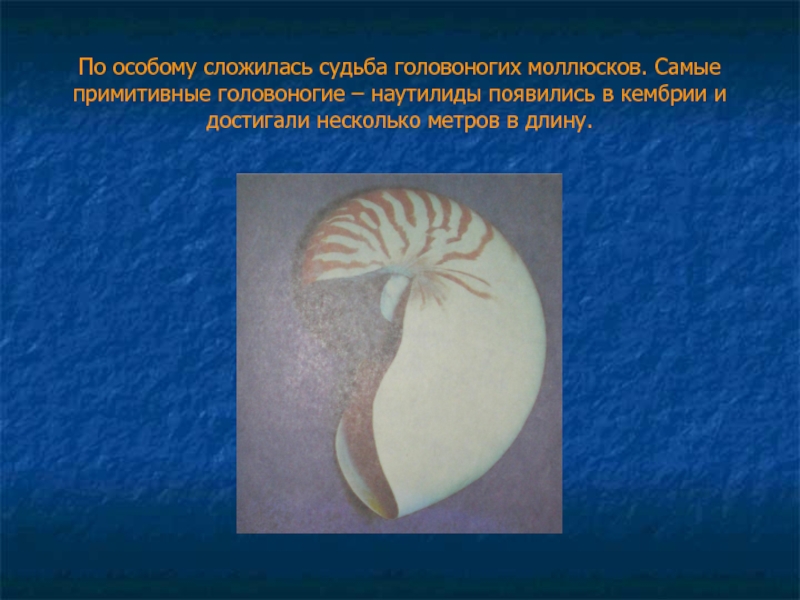

- 29. По особому сложилась судьба головоногих моллюсков. Самые

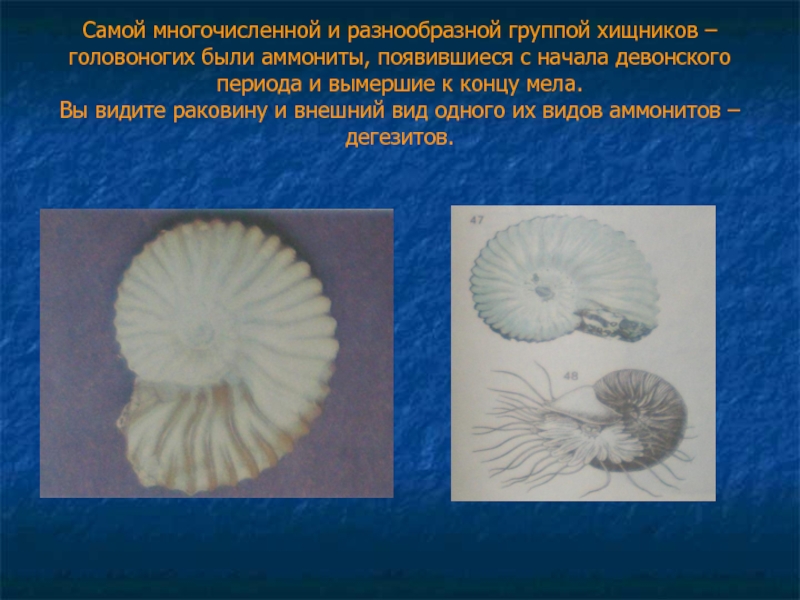

- 30. Самой многочисленной и разнообразной группой хищников –

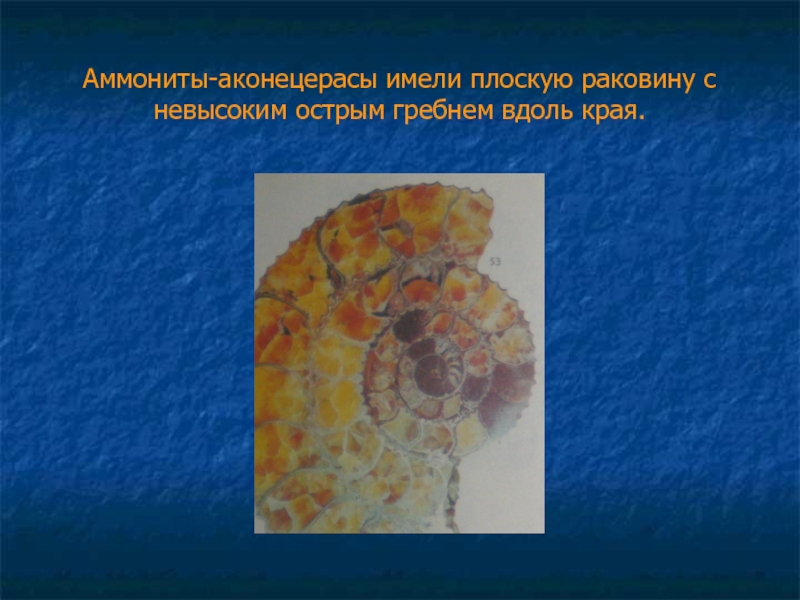

- 31. Аммониты-аконецерасы имели плоскую раковину с невысоким острым гребнем вдоль края.

- 32. Ребристые раковины из раннего мела Поволжья названы в честь старого названия Ульяновска - симбиркситы

- 33. Вершиной эволюции головоногих являются внутреннераковинные. Самые древние

- 34. Филогения членистоногих.

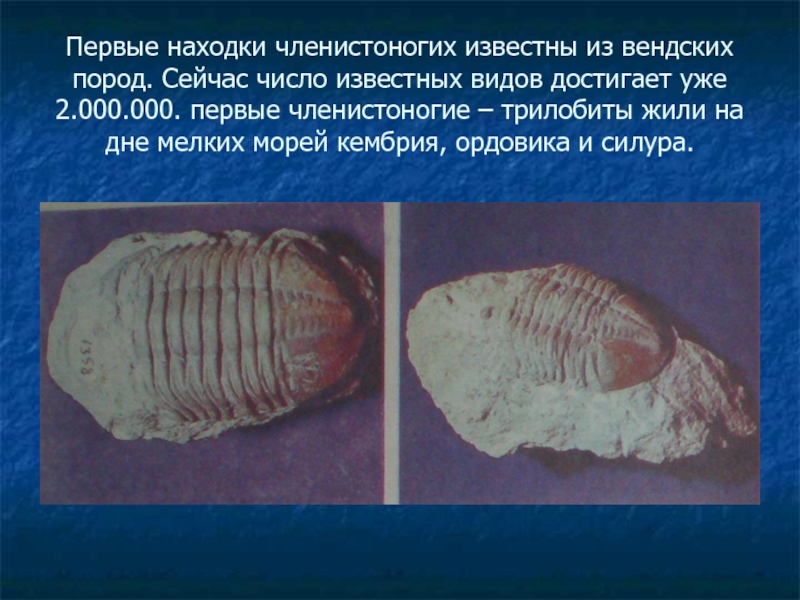

- 35. Первые находки членистоногих известны из вендских пород.

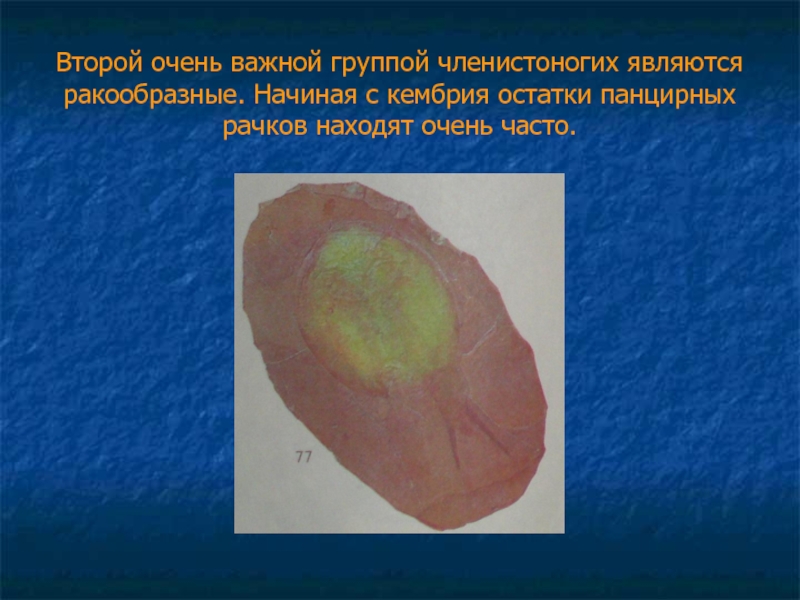

- 36. Второй очень важной группой членистоногих являются ракообразные. Начиная с кембрия остатки панцирных рачков находят очень часто.

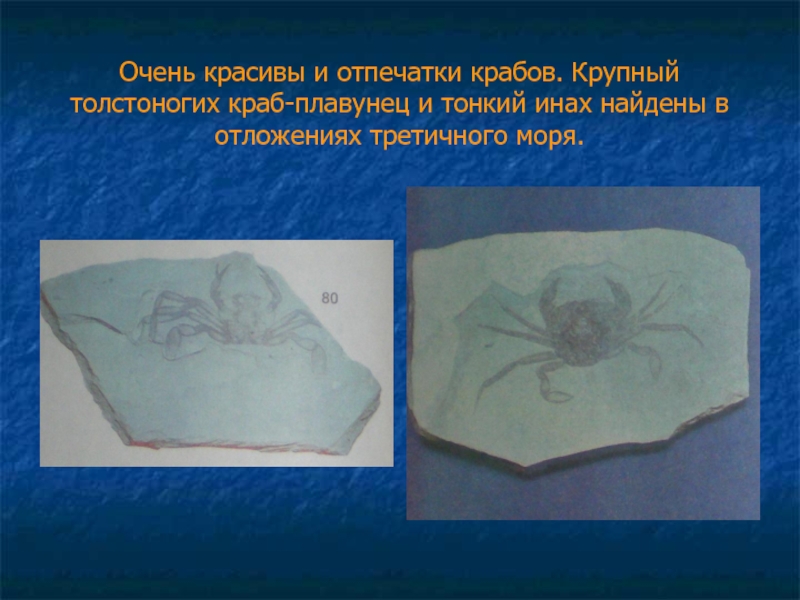

- 37. Очень красивы и отпечатки крабов. Крупный толстоногих краб-плавунец и тонкий инах найдены в отложениях третичного моря.

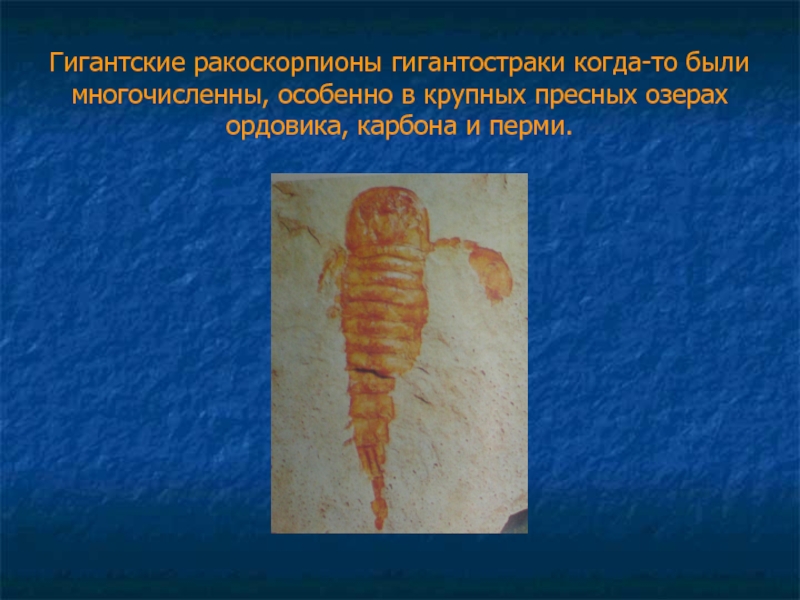

- 38. Гигантские ракоскорпионы гигантостраки когда-то были многочисленны, особенно в крупных пресных озерах ордовика, карбона и перми.

- 39. Филогения иглокожих.

- 40. Иглокожие – морские ежи, лилии, звезды, огурцы

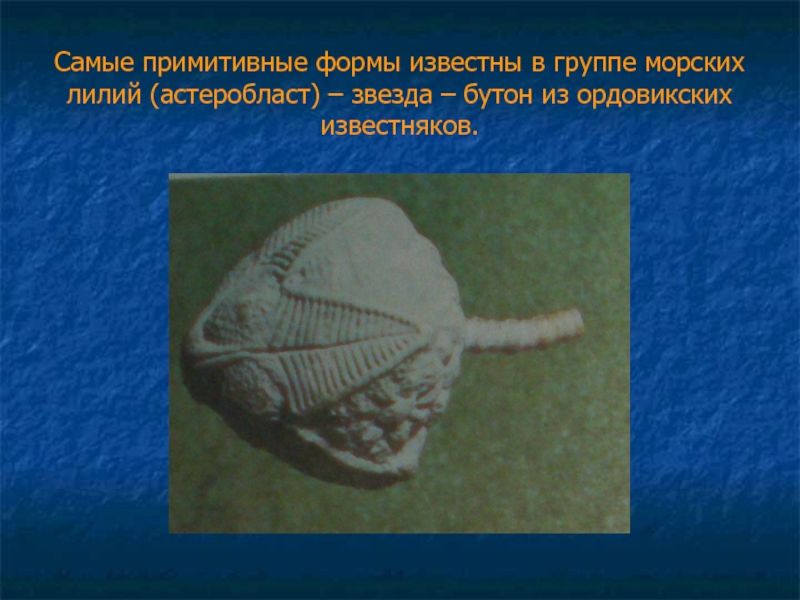

- 41. Самые примитивные формы известны в группе морских лилий (астеробласт) – звезда – бутон из ордовикских известняков.

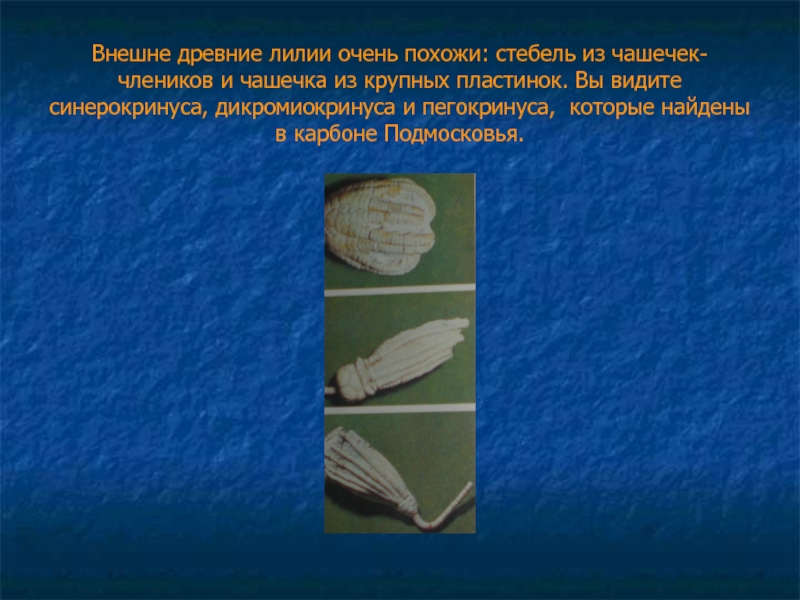

- 42. Внешне древние лилии очень похожи: стебель из

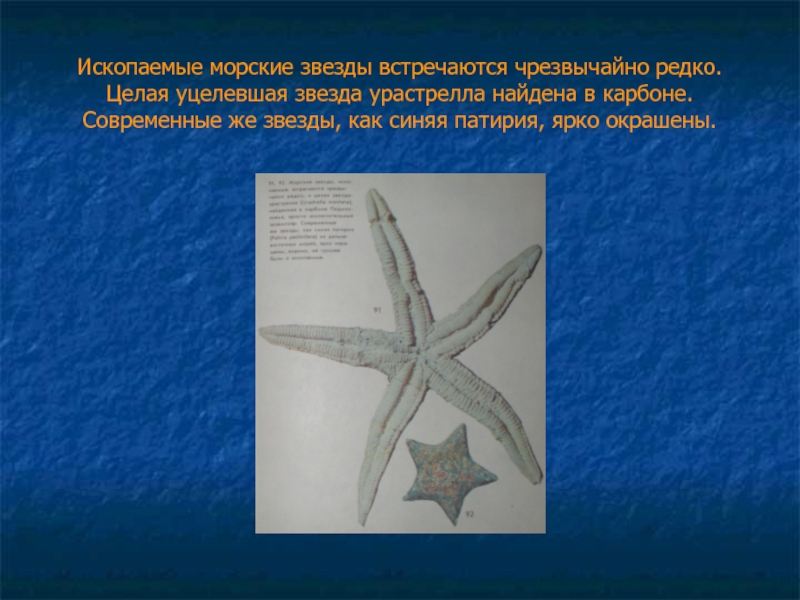

- 43. Ископаемые морские звезды встречаются чрезвычайно редко. Целая

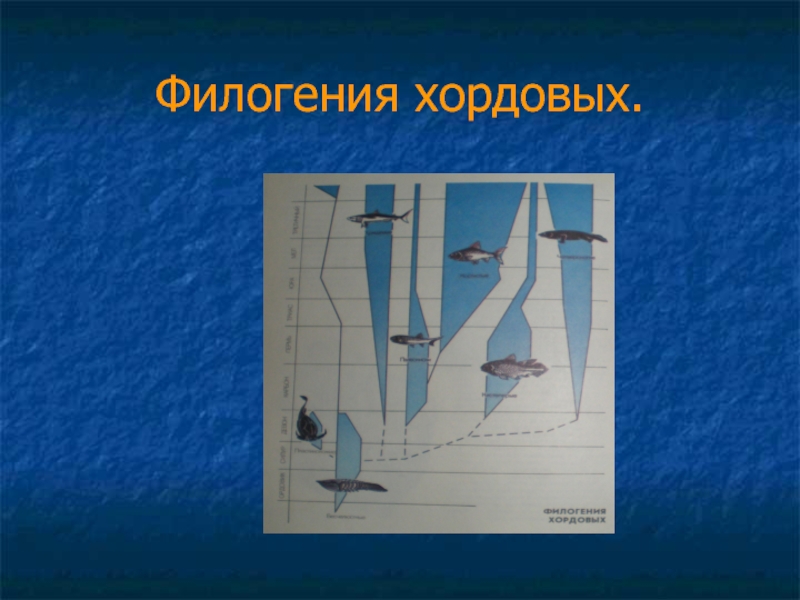

- 44. Филогения хордовых.

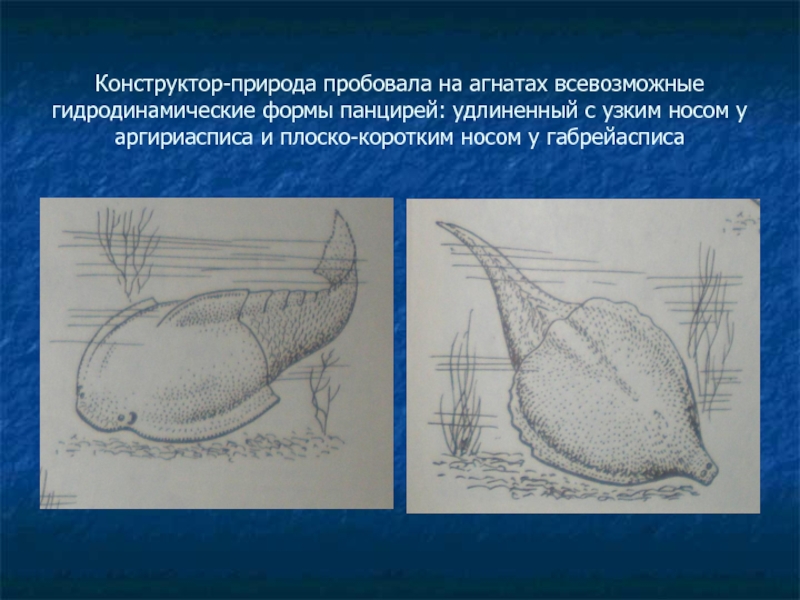

- 45. Конструктор-природа пробовала на агнатах всевозможные гидродинамические формы

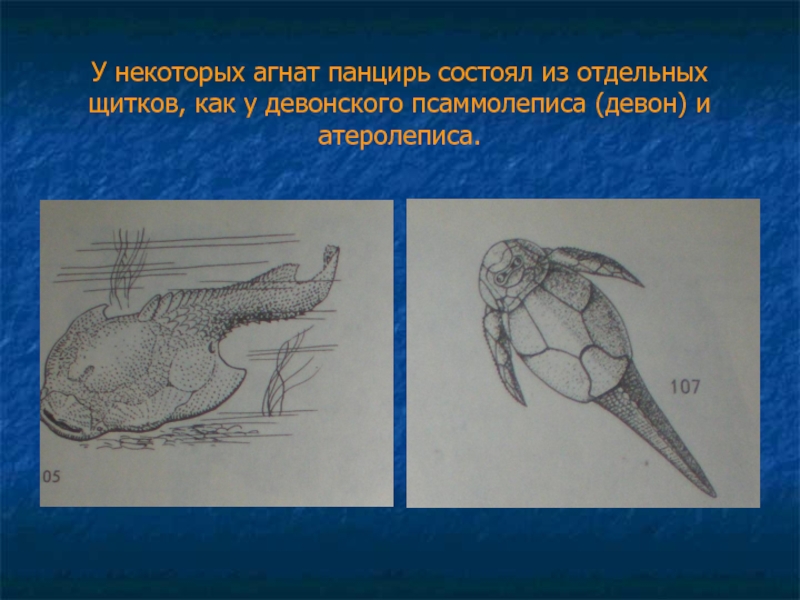

- 46. У некоторых агнат панцирь состоял из отдельных щитков, как у девонского псаммолеписа (девон) и атеролеписа.

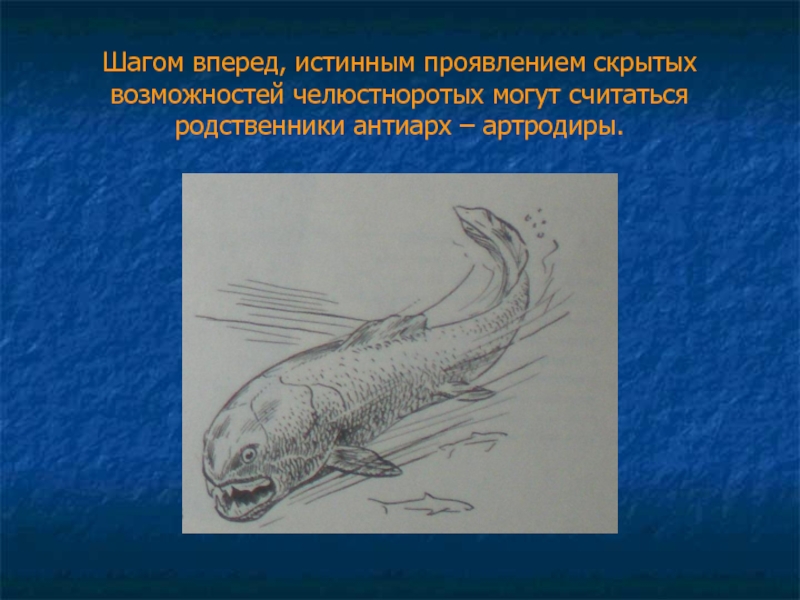

- 47. Шагом вперед, истинным проявлением скрытых возможностей челюстноротых могут считаться родственники антиарх – артродиры.

- 48. Ппервые родственники рыб – брадиодонты появились в

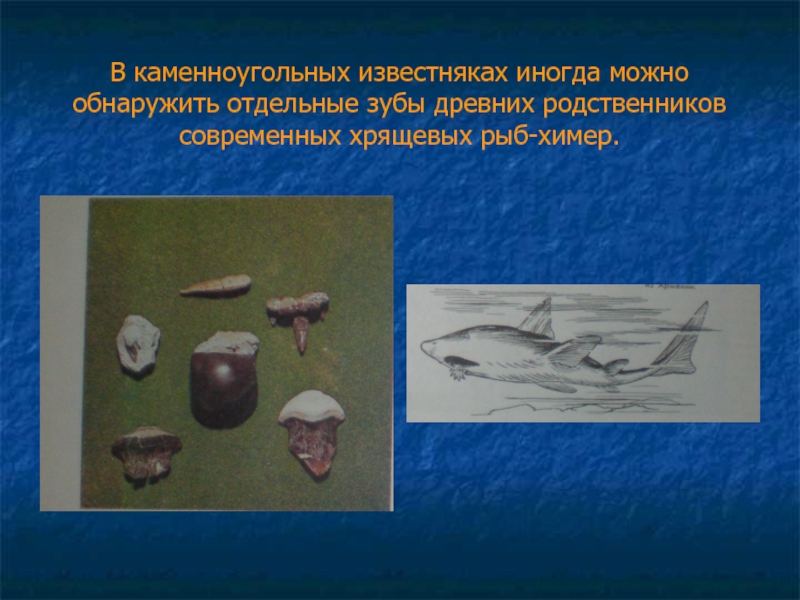

- 49. В каменноугольных известняках иногда можно обнаружить отдельные зубы древних родственников современных хрящевых рыб-химер.

- 50. Филогения рыб.

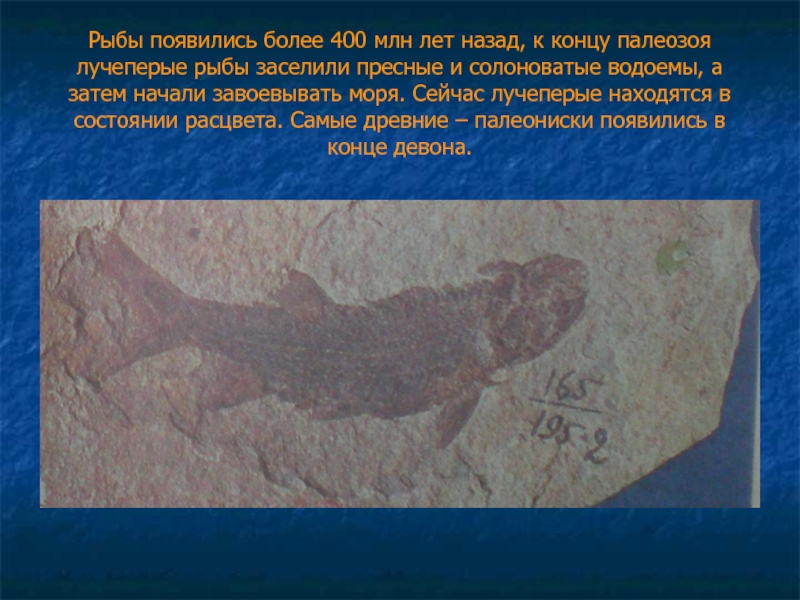

- 51. Рыбы появились более 400 млн лет назад,

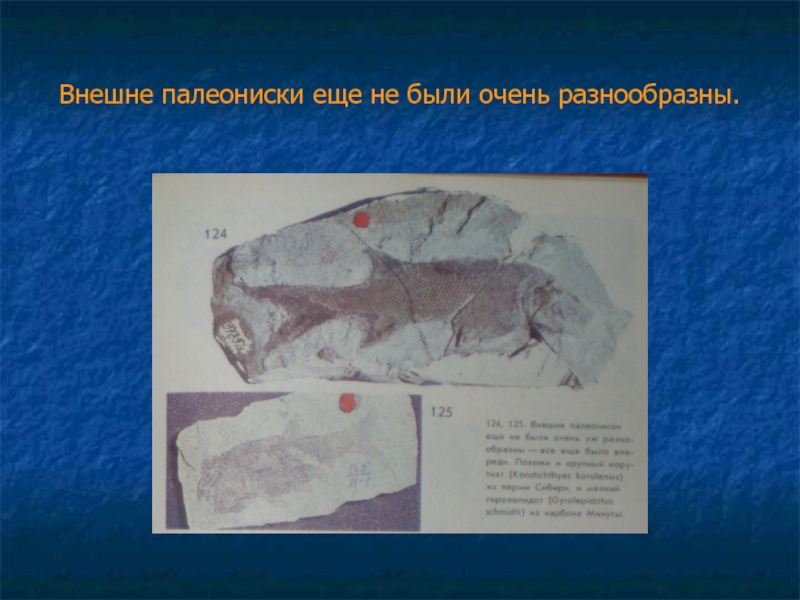

- 52. Внешне палеониски еще не были очень разнообразны.

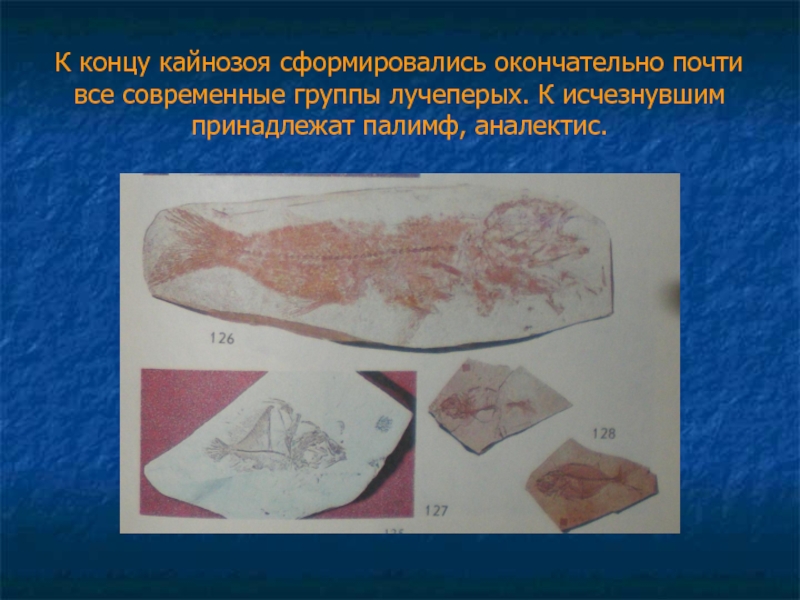

- 53. К концу кайнозоя сформировались окончательно почти все современные группы лучеперых. К исчезнувшим принадлежат палимф, аналектис.

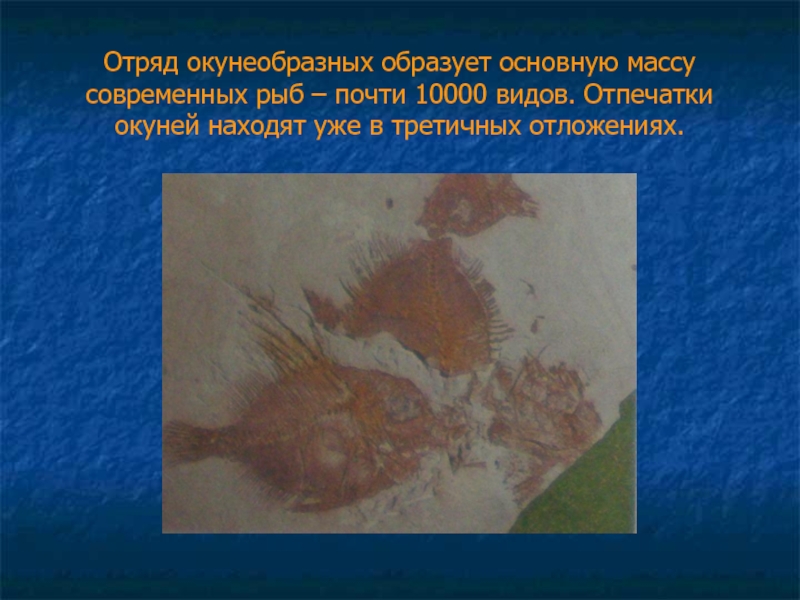

- 54. Отряд окунеобразных образует основную массу современных рыб

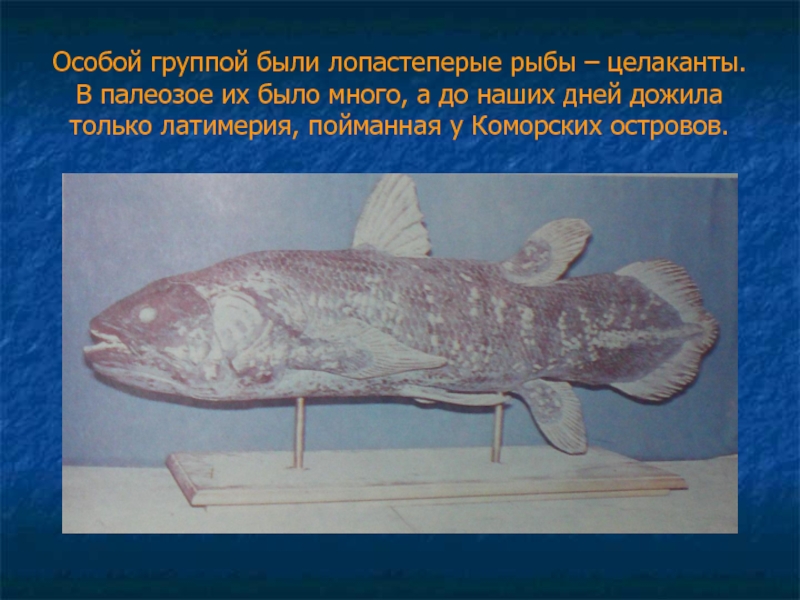

- 55. Особой группой были лопастеперые рыбы – целаканты.

- 56. В далекие древние времена реки широко разливались

- 57. Слайд 57

- 58. Филогения растений.

- 59. Силурийские и девонские первые наземные растения псилофиты и риния.

- 60. Уже в среднем девоне появляются первые плауновидные,

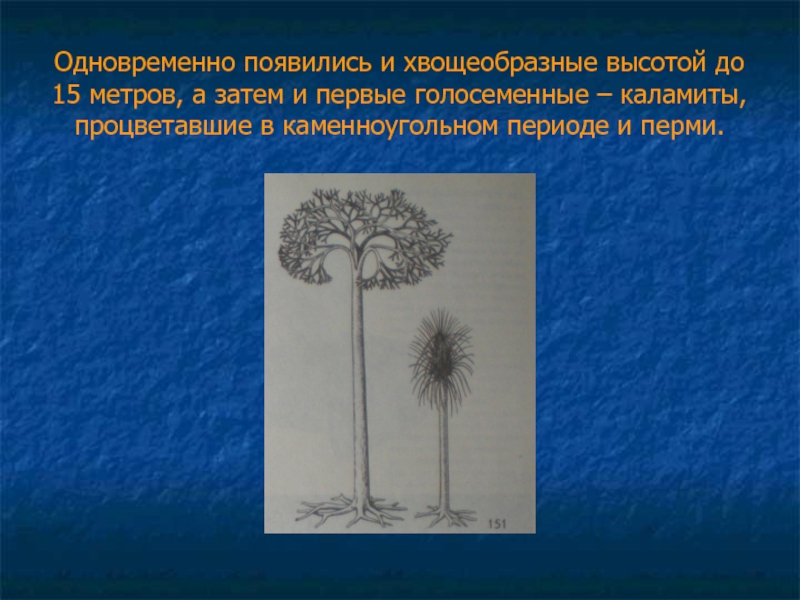

- 61. Одновременно появились и хвощеобразные высотой до 15

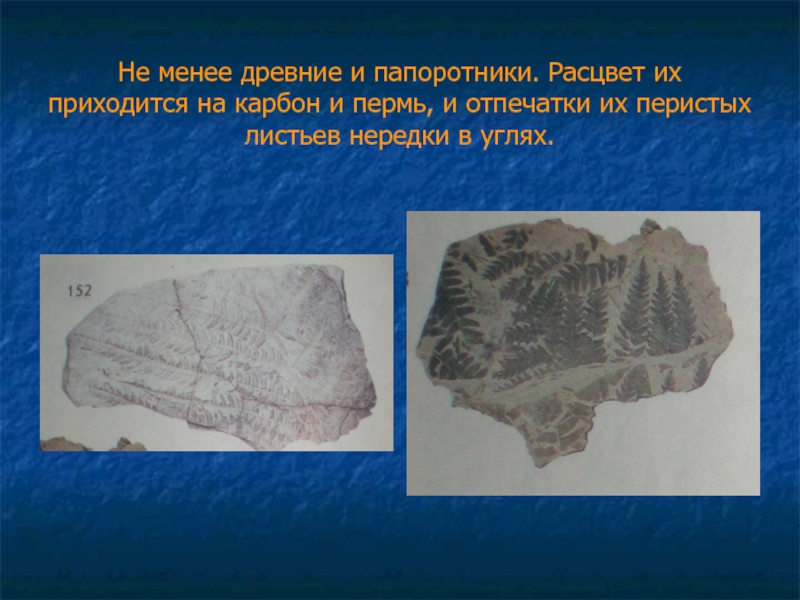

- 62. Не менее древние и папоротники. Расцвет их

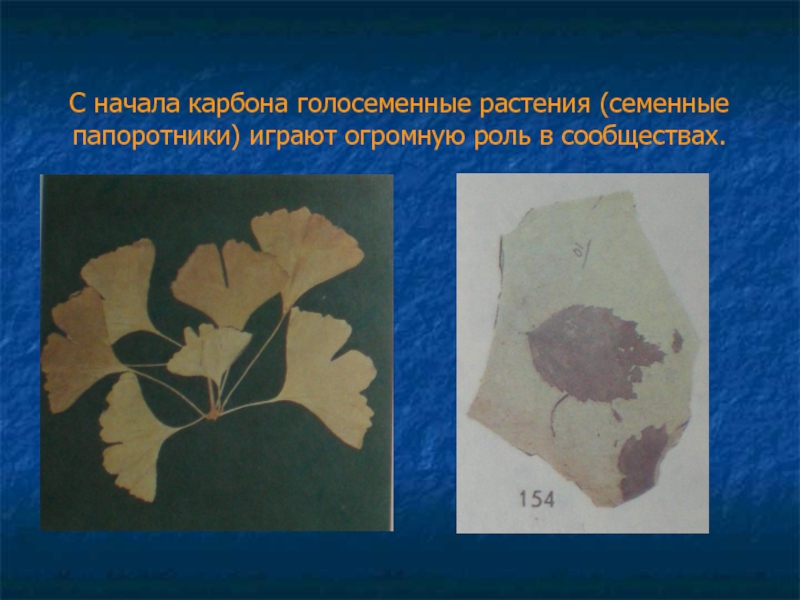

- 63. С начала карбона голосеменные растения (семенные папоротники) играют огромную роль в сообществах.

- 64. Потомки семенных папоротников – хвойные. Самые известные

- 65. Первыми из животных вышли на сушу паукообразные,

- 66. Слайд 66

- 67. Мир древних ящеров.

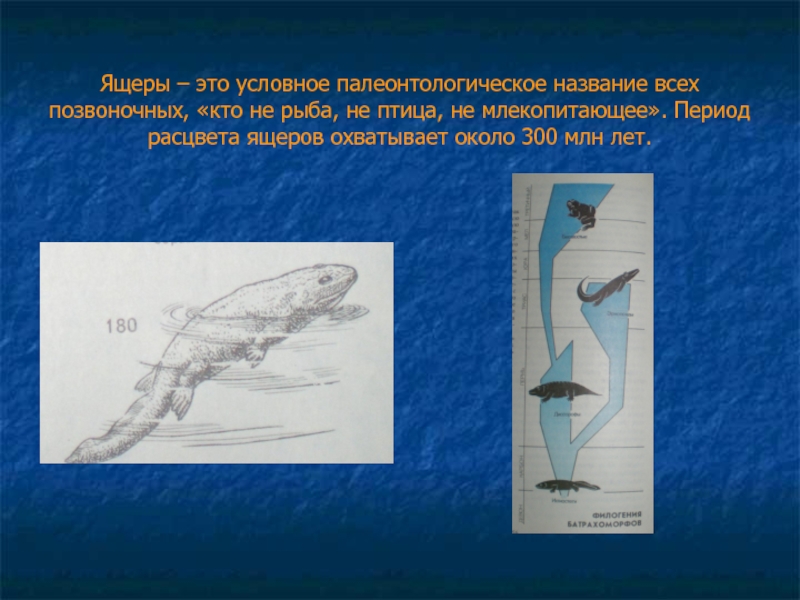

- 68. Ящеры – это условное палеонтологическое название всех

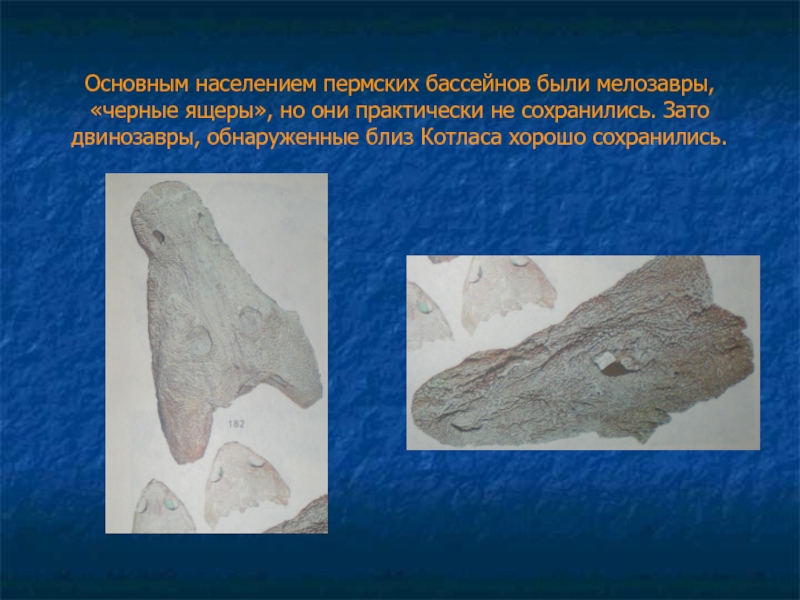

- 69. Основным населением пермских бассейнов были мелозавры, «черные

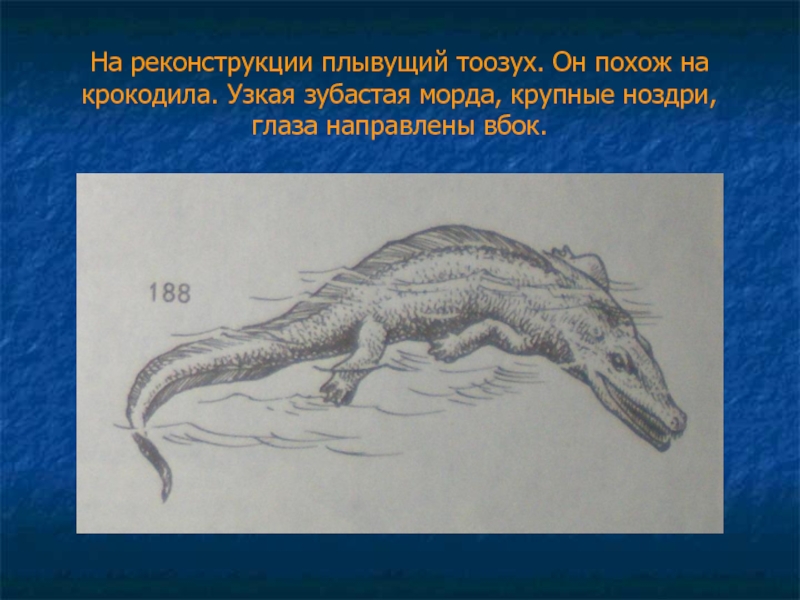

- 70. На реконструкции плывущий тоозух. Он похож на крокодила. Узкая зубастая морда, крупные ноздри, глаза направлены вбок.

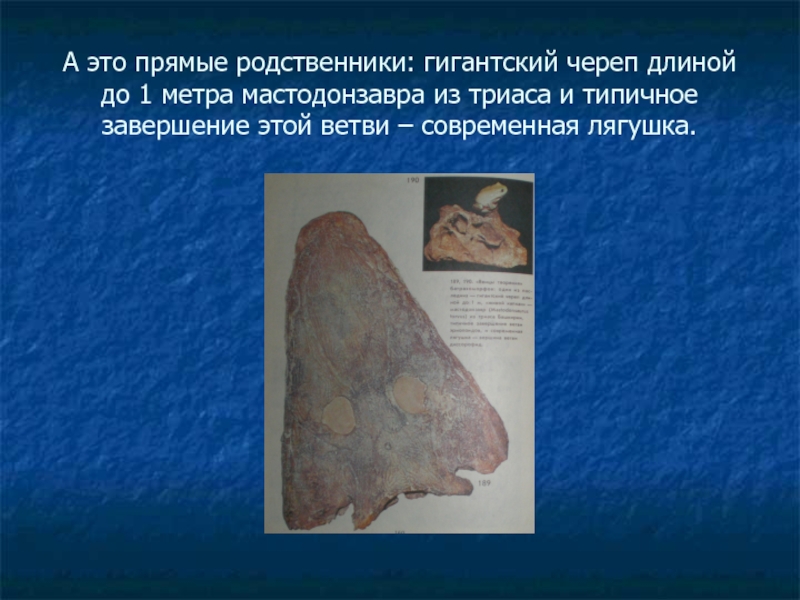

- 71. А это прямые родственники: гигантский череп длиной

- 72. Совсем как ящерицы выглядят проколофоны с реки

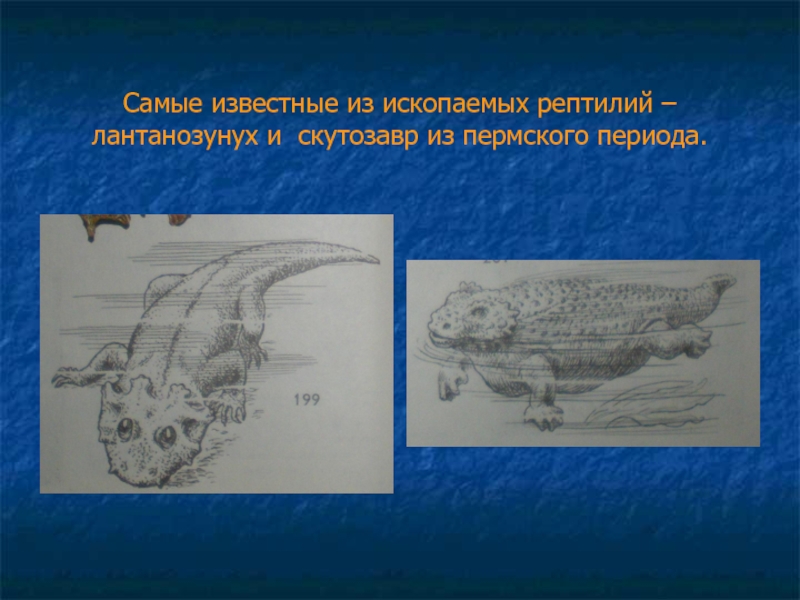

- 73. Самые известные из ископаемых рептилий – лантанозунух и скутозавр из пермского периода.

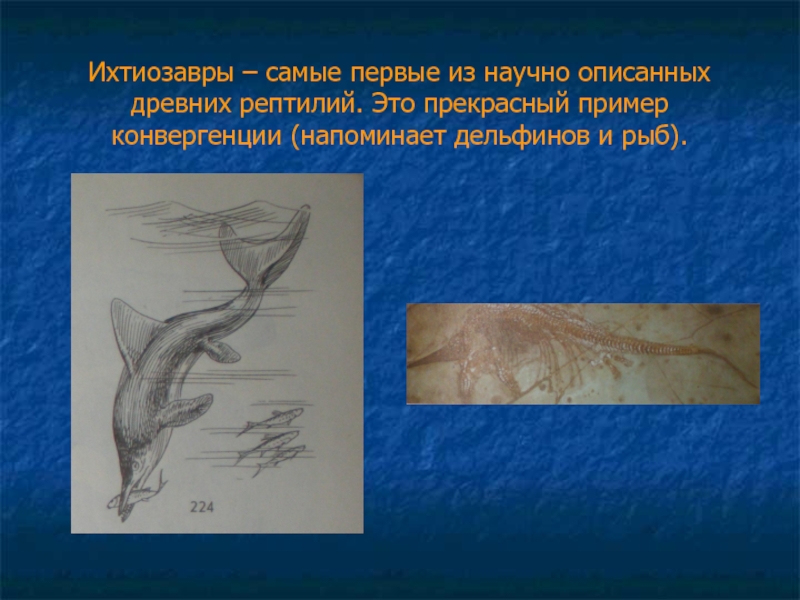

- 74. Ихтиозавры – самые первые из научно описанных

- 75. Для плезиозавров меловой период был временем расцвета. Это длинношеее животное высотой до 13 метров.

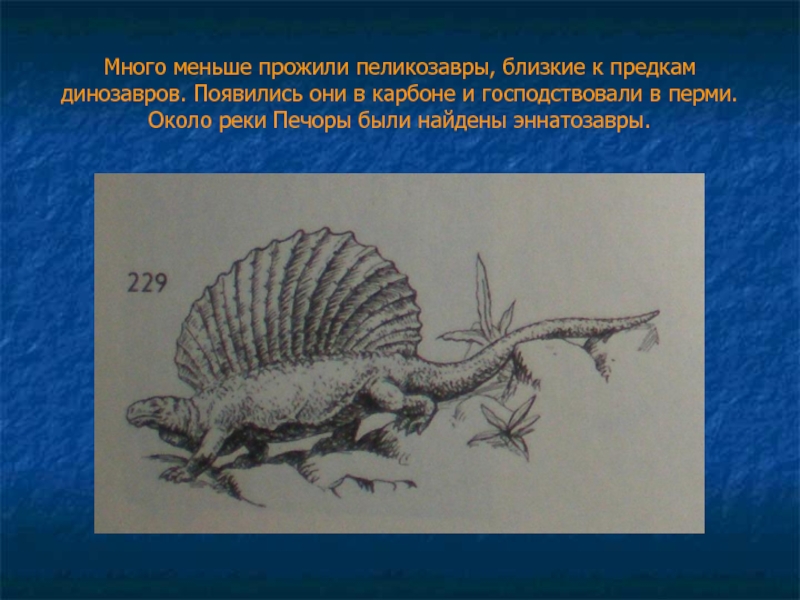

- 76. Много меньше прожили пеликозавры, близкие к предкам

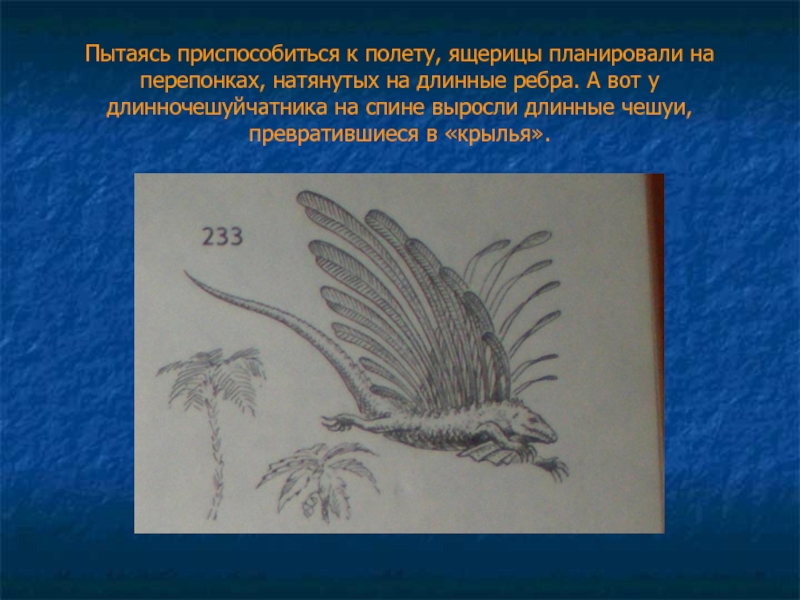

- 77. Пытаясь приспособиться к полету, ящерицы планировали на

- 78. А вот и первый динозавр, который жил

- 79. В середине триаса появились бегающие динозавры, которые

- 80. Карнозавры – охотники за другими динозаврами. В юре и начале мела испытали расцвет.

- 81. Родственники карнозавров – зауроподы, растительноядные. Веселились у

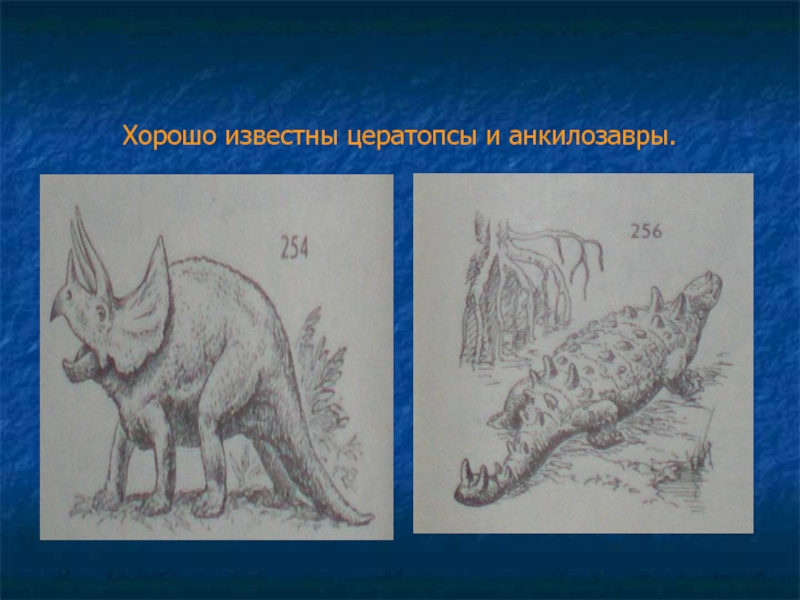

- 82. Хорошо известны цератопсы и анкилозавры.

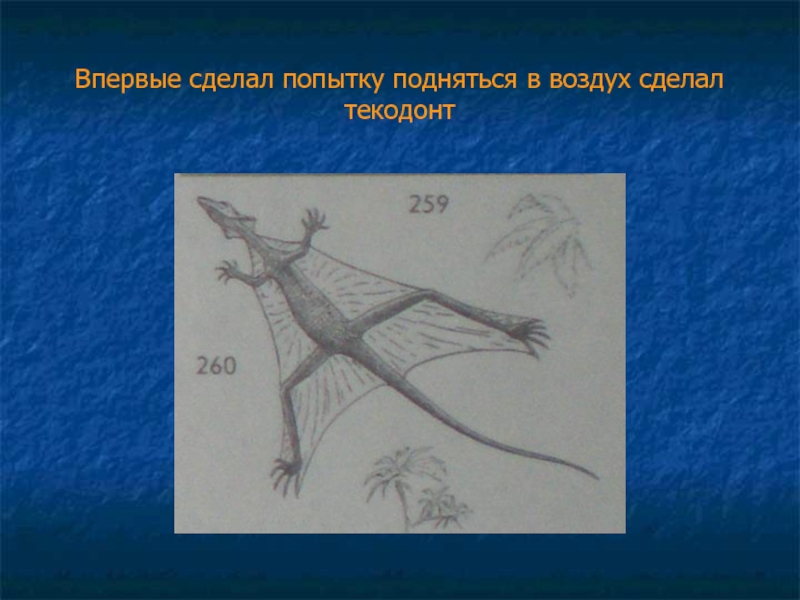

- 83. Впервые сделал попытку подняться в воздух сделал текодонт

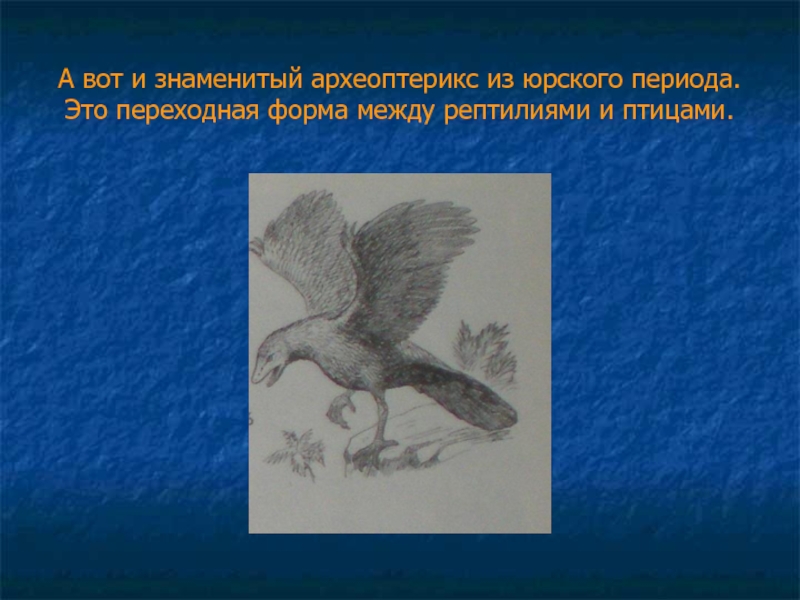

- 84. А вот и знаменитый археоптерикс из юрского периода. Это переходная форма между рептилиями и птицами.

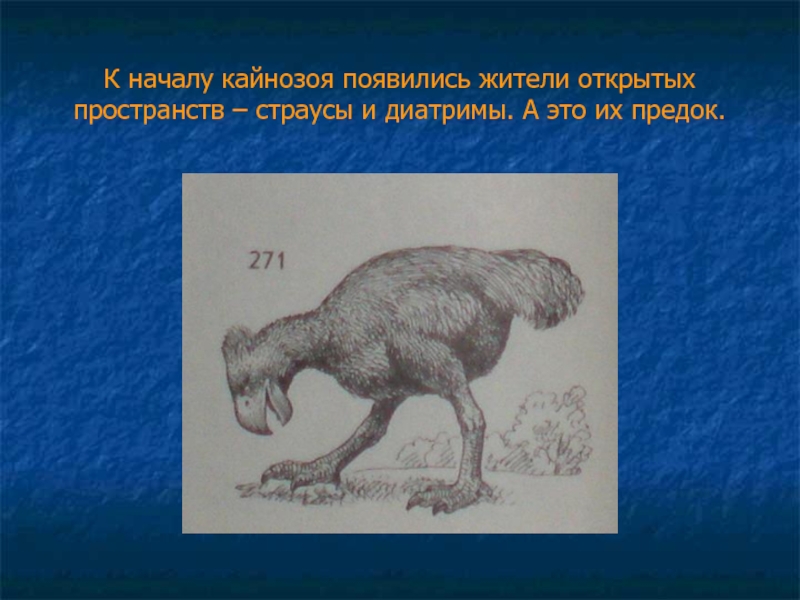

- 85. К началу кайнозоя появились жители открытых пространств – страусы и диатримы. А это их предок.

- 86. Вслед за рептилиями появляются млекопитающие. Первые из

- 87. В перми появляются растительноядные - дейноцефалы, которые похожи на современных бегемотов.

- 88. К самому концу перми появляются первые хищники. Самый крупный – иностранцевия был обнаружен около Северодвинска.

- 89. Кроме того, около Северодвинска была обнаружена удивительная

- 90. А это предок мамонта – листозавр, остатки которого найдены в Индии, Китае и Антарктиде.

- 91. Самые древние предки всех млекопитающих – цинодонты.

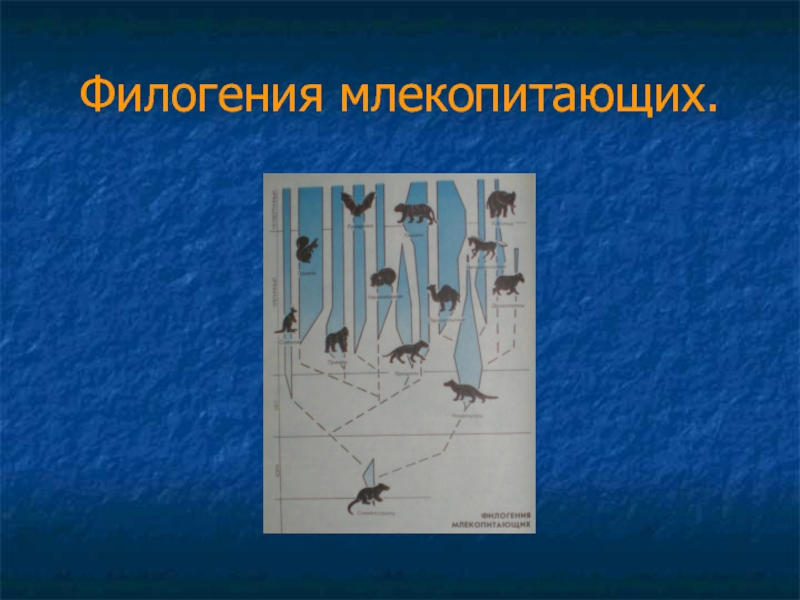

- 92. Филогения млекопитающих.

- 93. В начале кайнозоя от потомков кондилартров отделились первые травоядные – диноцераты.

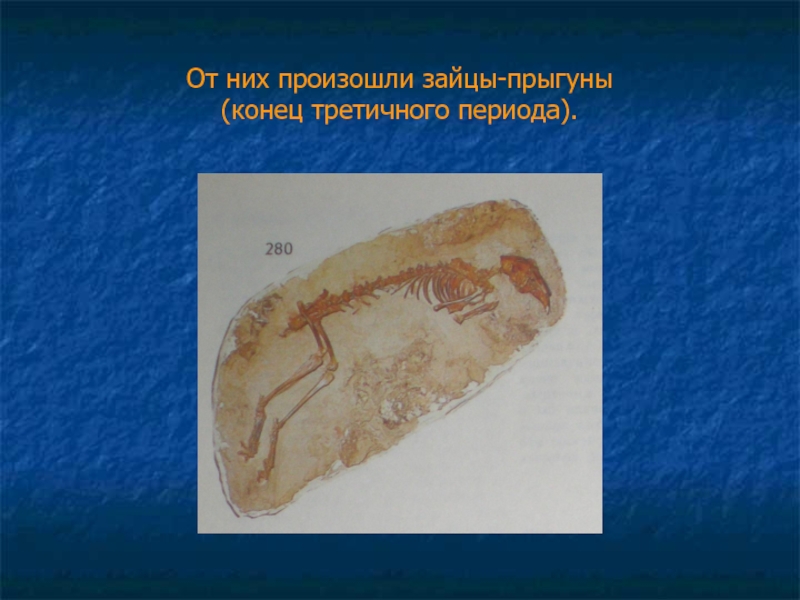

- 94. От них произошли зайцы-прыгуны (конец третичного периода).

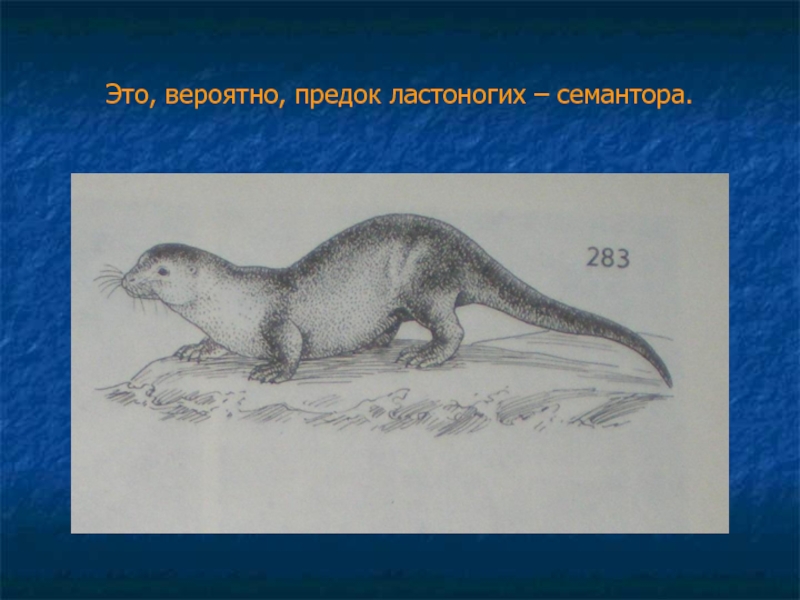

- 95. Это, вероятно, предок ластоногих – семантора.

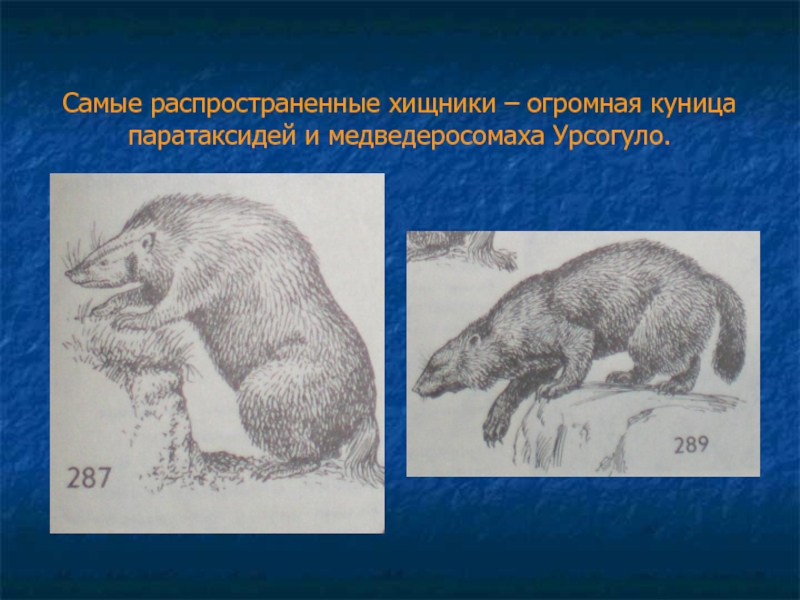

- 96. Самые распространенные хищники – огромная куница паратаксидей и медведеросомаха Урсогуло.

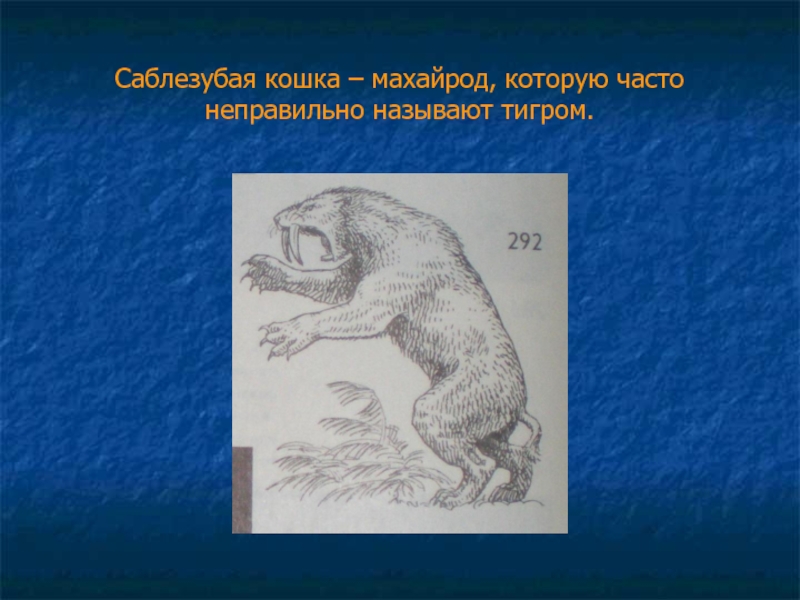

- 97. Саблезубая кошка – махайрод, которую часто неправильно называют тигром.

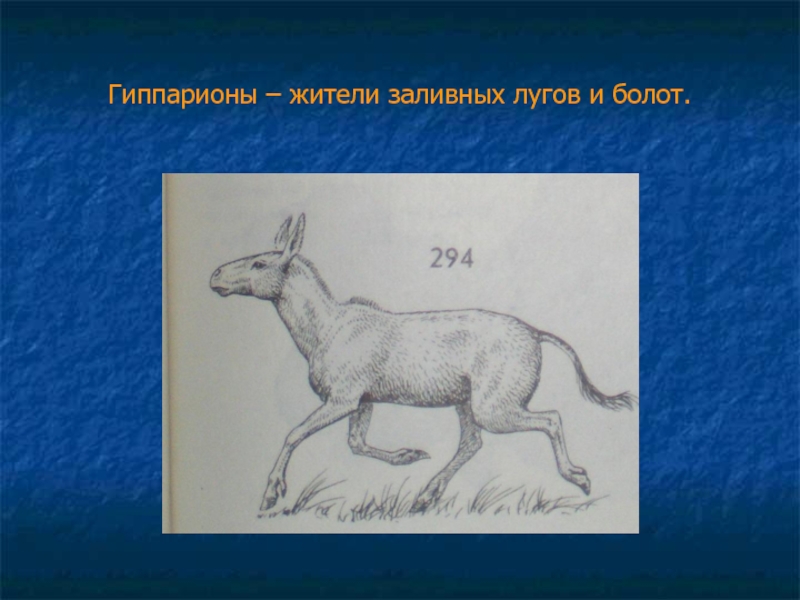

- 98. Гиппарионы – жители заливных лугов и болот.

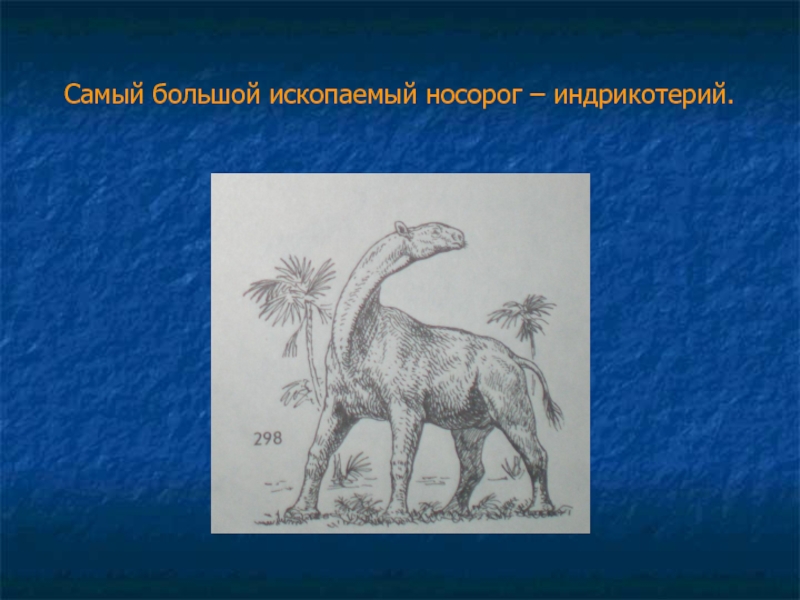

- 99. Самый большой ископаемый носорог – индрикотерий.

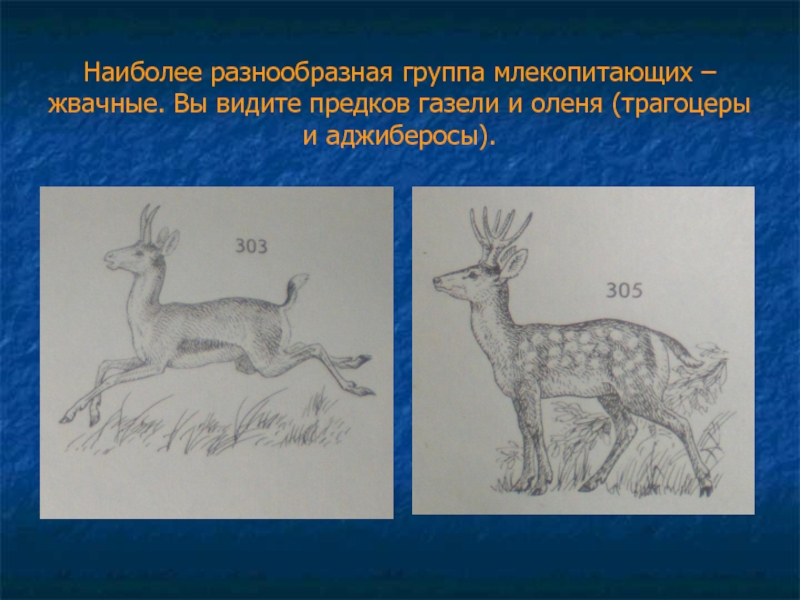

- 100. Наиболее разнообразная группа млекопитающих – жвачные. Вы видите предков газели и оленя (трагоцеры и аджиберосы).

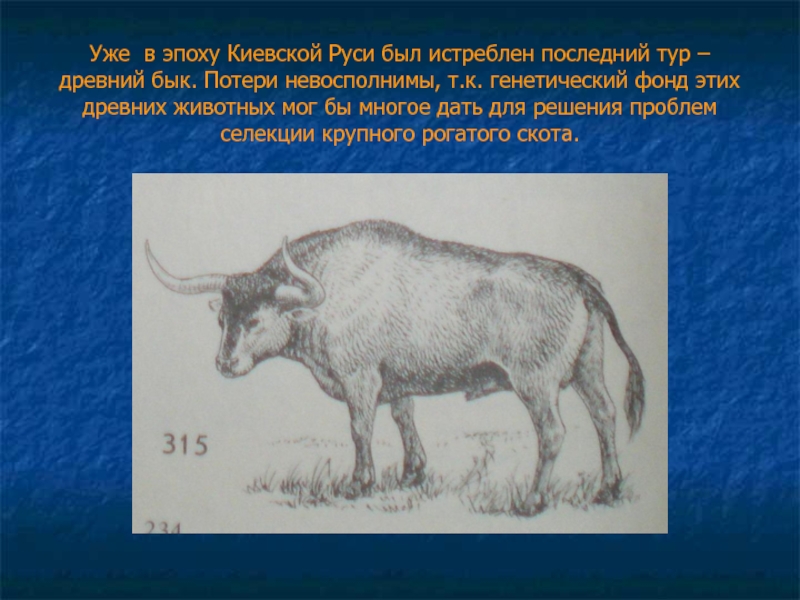

- 101. Уже в эпоху Киевской Руси был истреблен

- 102. Скачать презентанцию

Первые следы жизни

Слайды и текст этой презентации

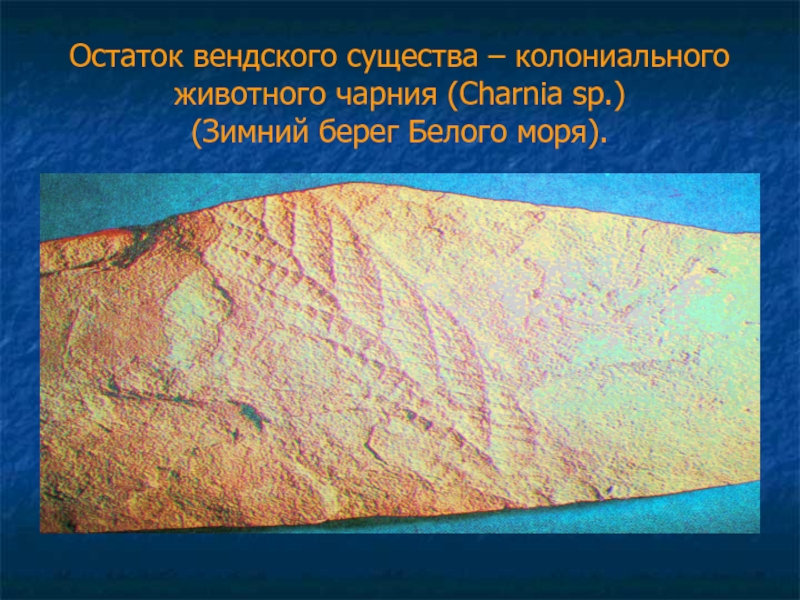

Слайд 4К концу протерозоя (в венде) в отложениях появляются отпечатки довольно

крупных многоклеточных существ. Основная их часть собрана на берегах Белого

моря.Слайд 5Остаток вендского существа – колониального животного чарния (Charnia sp.) (Зимний

берег Белого моря).

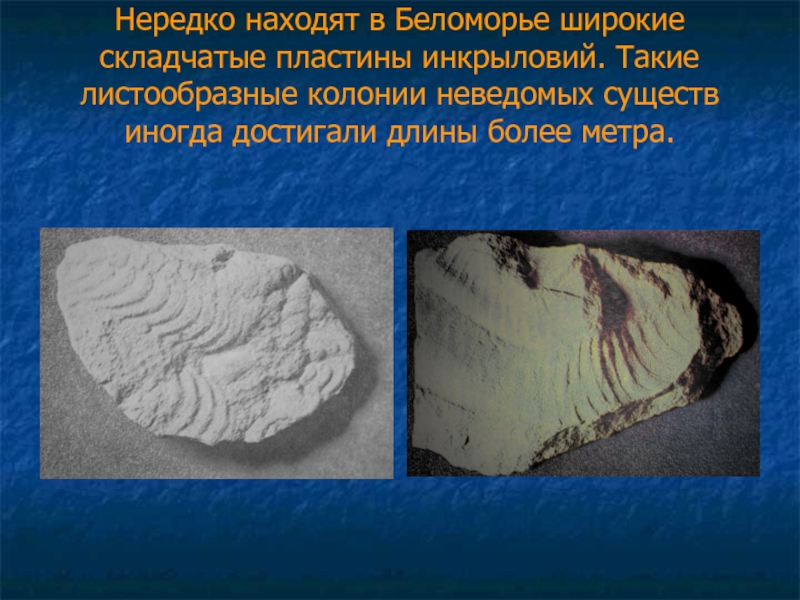

Слайд 6Нередко находят в Беломорье широкие складчатые пластины инкрыловий. Такие листообразные

колонии неведомых существ иногда достигали длины более метра.

Слайд 7Около 570 млн лет – таков возраст пород, в которых

находят уже многочисленные остатки живых существ с хорошо сохранившимся скелетом.

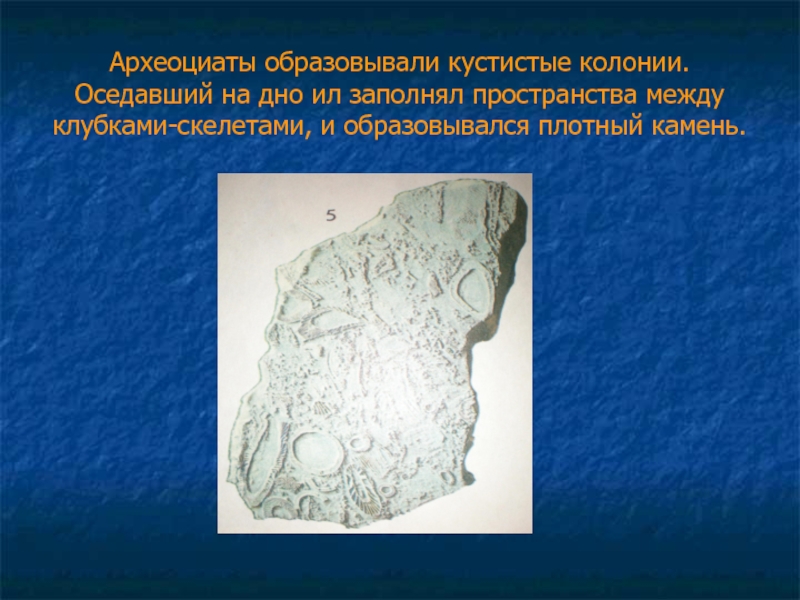

Дно морей особенно на теплом мелководье было покрыто тесным переплетением в борьбе и содружестве разных групп животных. Для некоторых из них только это время и было отпущено. Например, для «древних клубков», или археоциат. Их происхождение неясно. Они образовывали рифы. Появились в начале кембрия, а исчезли к его середине. Намного дольше жили примитивные родственники моллюсков – хиолиты (до конца перми). Это призматические прикрепленные ко дну раковины. Примитивные членистоногие трилобиты медленно передвигались по дну. В кембрии появляются раковинные простейшие фораминиферы, плеченогие – брахиоподы, первые моллюски, кораллы, иглокожие, полухордовые.Слайд 8Археоциаты образовывали кустистые колонии. Оседавший на дно ил заполнял пространства

между клубками-скелетами, и образовывался плотный камень.

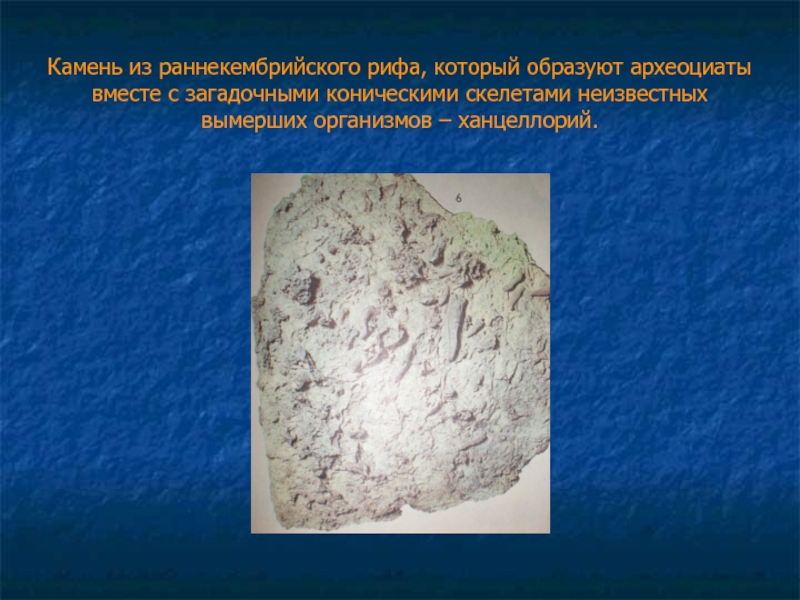

Слайд 9Камень из раннекембрийского рифа, который образуют археоциаты вместе с загадочными

коническими скелетами неизвестных вымерших организмов – ханцеллорий.

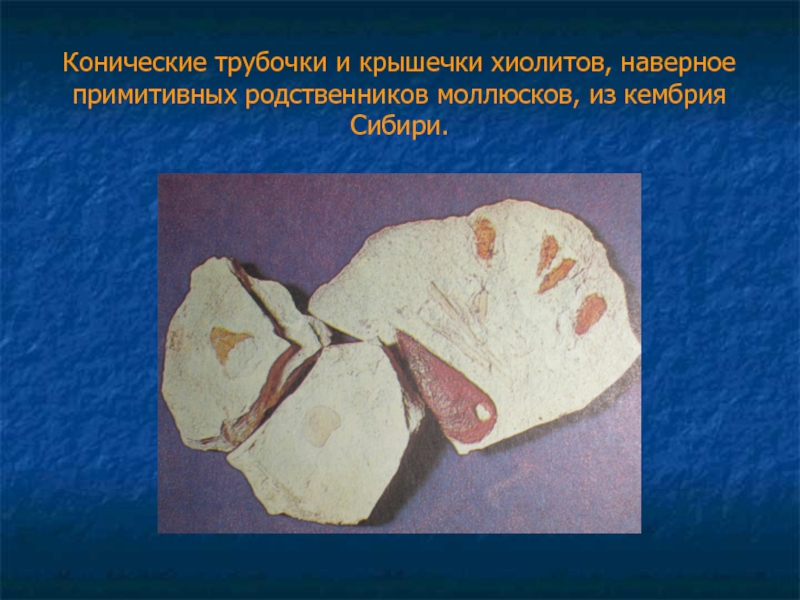

Слайд 10Конические трубочки и крышечки хиолитов, наверное примитивных родственников моллюсков, из

кембрия Сибири.

Слайд 11Самыми активными существами тех времен были членистоногие – трилобиты. Их

остатки часто встречаются в кембрии.

Слайд 12

За сотни миллионов лет многократно менялись условия на

Земле, наверное, везде, кроме самых глубоководных впадин океанов. Сколько раз

за это время менялась фауна океанов.Слайд 13Раковины гигантских одноклеточных – нуммулитов, или монеток, переполняют известняки Крымских

гор раннего кайнозоя.

Стальными пилами вырезают из известняка огромные

блоки и развозят строительный камень. Именно из нуммулитов построены египетские пирамиды.Слайд 14

Огромное количество раковинных простейших – фораминифер до сих

пор живет в водах мирового океана.

Слайд 15В начале кембрия в морях появляются губки. Судя по находкам,

они были распространены в триасе, меловом и начале кайнозойского периодов

намного шире, чем сейчас.