Слайд 1АФО легких. Плевра. Средостение

Слайд 2Легкие

Легкие (pulmones) представляют собой парный орган, занимающий практически всю полость

грудной клетки и являющийся главным органом дыхательной системы. Их размер

и форма непостоянны и способны меняться в зависимости от фазы дыхания.

Каждое легкое имеет форму усеченного конуса, закругленная верхушка (apex pulmonis) которого направлена к надключичной ямке и через верхнее отверстие грудной клетки вдается в область шеи до уровня шейки I ребра, а слегка вогнутое основание (basis pulmonis) обращено к куполу диафрагмы. Наружная выпуклая поверхность легких прилегает к ребрам, с внутренней стороны в них входят главные бронхи, легочная артерия, легочные вены и нервы, которые образуют корень легких (radix pulmonis). Правое легкое более широкое и короткое. В нижнепереднем крае левого легкого располагается углубление, к которому прилегает сердце. Оно называется сердечной вырезкой левого легкого (incisura cardiaca pulmonis sinistri).

Слайд 3Легкие

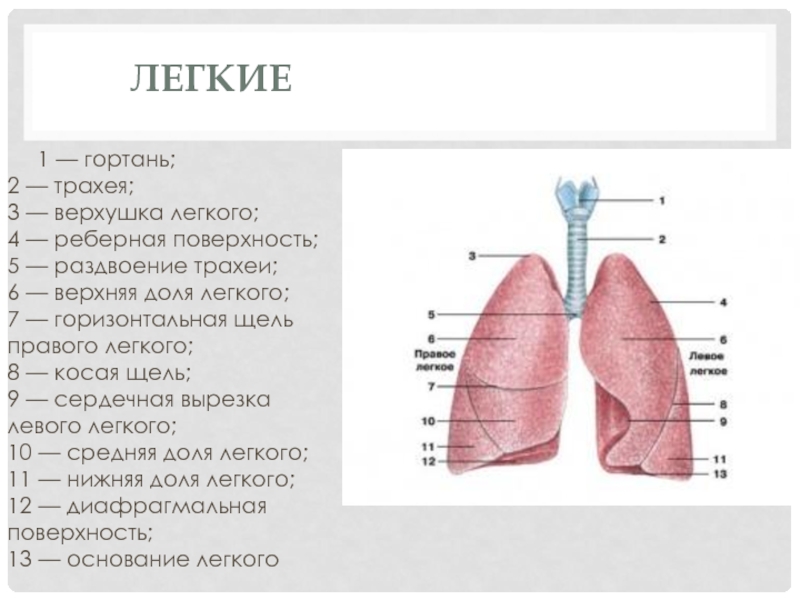

1 — гортань;

2 — трахея;

3 — верхушка легкого;

4 — реберная

поверхность;

5 — раздвоение трахеи;

6 — верхняя доля легкого;

7 — горизонтальная

щель правого легкого;

8 — косая щель;

9 — сердечная вырезка левого легкого;

10 — средняя доля легкого;

11 — нижняя доля легкого;

12 — диафрагмальная поверхность;

13 — основание легкого

Слайд 4Легкие

Кроме того, здесь содержится много лимфатических узлов. На вогнутой поверхности

легких располагается углубление, которое называется воротами легких (hilus pulmonum). В

этом месте в легкие входят легочная и бронхиальные артерии, бронхи и нервы и выходят легочные и бронхиальные вены, а также лимфатические сосуды.

Легкие состоят из долей легких (lobi pulmones). Глубокими бороздами, каждая из которых называется косой щелью (fissura obliqua), правое легкое делится на три доли. Среди них различают верхнюю долю (lobus superior), среднюю долю (lobus medius) и нижнюю долю (lobus inferior), а левое — на две: верхнюю и нижнюю. Верхняя междолевая борозда правого легкого называется горизонтальной щелью (fissura horizontalis). Легкие делятся на реберную поверхность (facies costalis), диафрагмальную поверхность (facies diaphragmatica) и медиальную поверхность (facies medialis), в которой выделяют позвоночную часть (pars vertebralis), средостенную, или медиастинальную, часть (pars mediastinalis) и сердечное вдавливание (impressio cardica).

Слайд 5Средостение

Средостение (вид слева,

медиастинальная плевра,

часть реберной и диафрагмальной

плевры, а также клетчатка

удалены):

1-ключица; 2-левый симпатический

ствол; 3-пищевод; 4-грудной проток;

5-левая подключичная артерия;

6-левый блуждающий нерв;

7-грудная

часть аорты; 8-лимфати-

ческий узел; 9-большой внутренностный нерв;

10-полунепарная вена; 11-диафрагма;

12-пищевод; 13 -левые диафрагмальный

нерв, перикардо-диафрагмальные артерия и вена; 14-легочные вены (отсечены); 15-левая легочная артерия (отсечена); 16-левая общая сонная артерия; 17-левая плечеголовная вена.

Слайд 6Средостение

Средостение условно разделяют (по плоскости, проходящей через трахею и главные

бронхи) на переднее и заднее. В переднем находятся вилочковая железа,

правая и левая плечеголовные и верхняя полая вены, восходящая часть и дуга аорты, ее ветви, сердце и перикард, в заднем — грудная часть аорты, пищевод, блуждающие нервы и симпатические стволы, их ветви, непарная и полунепарная вены, грудной проток. В переднем средостении различают верхний и нижний отделы (в нижнем находится сердце). Рыхлая соединительная ткань, окружающая органы, сообщается вверху через переднее средостение с превисцеральным клетчаточным пространством шеи, через заднее — с ретровисцеральным клетчаточным пространством шеи, внизу через отверстия в диафрагме (по парааортальной и околопищеводной клетчатке) — с забрюшинной клетчаткой. Между фасциальными влагалищами органов и сосудов cредостения образуются межфасциальные щели и пространства, заполненные клетчаткой, формирующей клетчаточные пространства: претрахеальное — между трахеей и дугой аорты, в котором находится задний отдел грудного аортального сплетения; ретротрахеальное —,

Слайд 7Средостение

между трахеей и пищеводом, где залегают околопищеводное нервное сплетение и

задние средостенные лимфатические узлы; левое трахеобронхиальное, где располагаются дуга аорты,

левый блуждающий нерв и левые верхние трахеобронхиальные лимфатические узлы; правое трахеобронхиальное, в котором находятся непарная вена, правый блуждающий нерв, правые верхние трахеобронхиальные лимфатические узлы. Между правым и левым главными бронхами определяется межбронхиальное, или бифуркационное, пространство с находящимися в нем нижними трахеобронхиальными лимфатическими узлами.

Кровоснабжение обеспечивают ветви аорты (медиастинальные, бронхиальные, пищеводные, перикардиальные); отток крови происходит в непарную и полунепарную вены. Лимфатические сосуды проводят лимфу в трахеобронхиальные (верхние и нижние), околотрахеальные, задние и передние средостенные, предперикардиальные, латеральные перикардиальные, предпозвоночные, межреберные, окологрудные лимфатические узлы. Иннервация cредостения осуществляется грудным аортальным нервным сплетением.

Слайд 8Плевра

Плевра — тонкая серозная оболочка, которая выстилает изнутри стенки грудной

полости, средостение и диафрагму (париетальная плевра) и покрывает со всех

сторон легкие (висцеральная плевра). Париетальная плевра переходит в висцеральную в области корней легких, образуя два замкнутых серозных мешка. Различают три отдела париетальной плевры: реберный, диафрагмальный и средостенный. При переходе одного отдела париетальной плевры в другой образуются плевральные складки, которые определяют границы плевры. Между листками париетальной и висцеральной плевры имеется щелевидная плевральная полость, которая содержит около 20 мл жидкости и обеспечивает их скольжение при дыхании.

Слайд 9 Плевра

Передние границы плевры на правой и левой сторонах расположены

несимметрично, так как сердце оттесняет левую переднюю плевральную складку. Справа

передняя граница плевры пересекает грудиноключичное сочленение, затем проходит косо вниз и кнутри, проецируясь на рукоятку и тело грудины, на уровне хряща II ребра доходит до срединной линии и нередко пересекает ее. Затем граница проходит вертикально вниз до уровня прикрепления хряща IV ребра к грудине.

Слайд 10Плевра

Слева граница плевры идет по левому краю грудины до уровня

хряща IV ребра, откуда соответственно положению сердца отклоняется кнаружи, пересекая

четвертый межреберный промежуток, хрящ V ребра и середину хряща VI ребра. На уровне III—VI реберных хрящей правая и левая передние плевральные складки близко подходят друг к другу и могут быть соединены фиброзными тяжами. Выше и ниже этого уровня образуются межплевральные промежутки: верхний заполнен жировой клетчаткой и остатками вилочковой железы, нижний — передней стенкой перикарда. Межплевральные промежутки дают возможность проникать в средостение, неповреждая плевру. Различия в положении передних плевральных границ нередко связаны с патологическими процессами в плевре и легких (эмфизема, туберкулез, наличие жидкости в плевральной полости и др.).

Слайд 11 Плевра

Нижние границы плевральных полостей проходят по срединно-ключичной линии соответственно

VII ребру, по средней подмышечной — соответственно X ребру, по

околопозвоночной — соответственно XII ребру. Задние границы плевральных полостей соответствуют реберно-позвоночным суставам. Купол плевры расположен над ключицей и проецируется на VII шейный позвонок и на 2—3 см выше ключицы. В местах плевральных складок, образуемых на границах различных отделов париетальной плевры, расположены плевральные синусы, являющиеся резервными пространствами плевральных полостей. Во время вдоха синусы частично или полностью заполняются легкими. Самый большой по величине — реберно-диафрагмальный синус. Легкое не заполняет его целиком даже при максимальном вдохе. Париетальная плевра прилежит к внутригрудной фасции. Между ними в верхнезаднем отделе грудной полости имеется рыхлая соединительная ткань, которая позволяет относительно легко отслоить париетальную плевру от грудной стенки. Эту анатомическую особенность используют во время операции экстраплеврального пневмолиза.

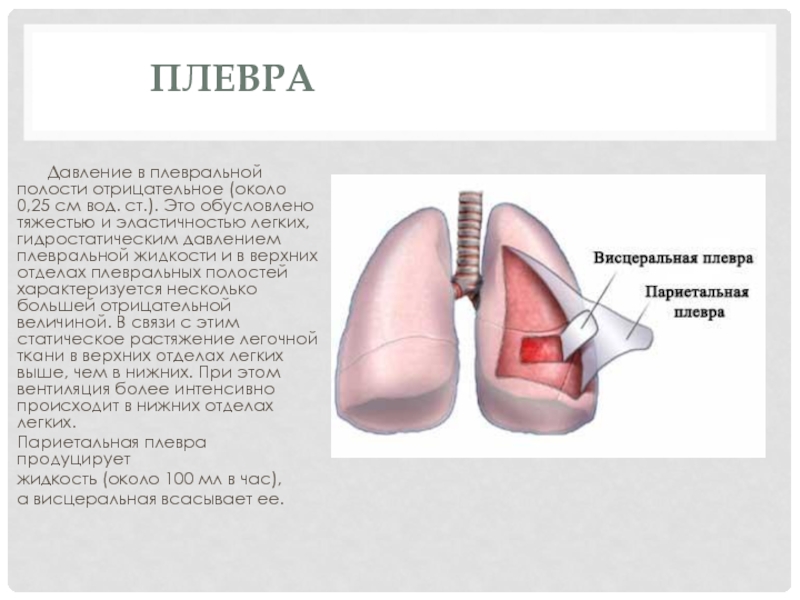

Слайд 12 Плевра

Давление в плевральной полости отрицательное (около 0,25 см вод.

ст.). Это обусловлено тяжестью и эластичностью легких, гидростатическим давлением плевральной

жидкости и в верхних отделах плевральных полостей характеризуется несколько большей отрицательной величиной. В связи с этим статическое растяжение легочной ткани в верхних отделах легких выше, чем в нижних. При этом вентиляция более интенсивно происходит в нижних отделах легких.

Париетальная плевра продуцирует

жидкость (около 100 мл в час),

а висцеральная всасывает ее.