Слайд 1Михайловское. Ссылка (1824 – 1826)

Слайд 2

…здесь меня таинственным щитом

Святое Провиденье осенило,

Поэзия, как ангел-утешитель,

Спасла меня, и

я воскрес душой.

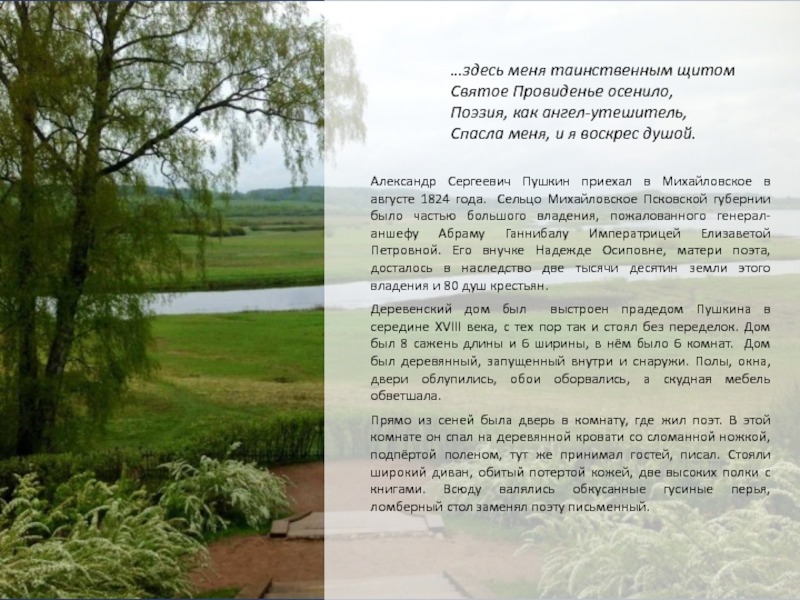

Александр Сергеевич Пушкин приехал в Михайловское в

августе 1824 года. Сельцо Михайловское Псковской губернии было частью большого владения, пожалованного генерал-аншефу Абраму Ганнибалу Императрицей Елизаветой Петровной. Его внучке Надежде Осиповне, матери поэта, досталось в наследство две тысячи десятин земли этого владения и 80 душ крестьян.

Деревенский дом был выстроен прадедом Пушкина в середине XVIII века, с тех пор так и стоял без переделок. Дом был 8 сажень длины и 6 ширины, в нём было 6 комнат. Дом был деревянный, запущенный внутри и снаружи. Полы, окна, двери облупились, обои оборвались, а скудная мебель обветшала.

Прямо из сеней была дверь в комнату, где жил поэт. В этой комнате он спал на деревянной кровати со сломанной ножкой, подпёртой поленом, тут же принимал гостей, писал. Стояли широкий диван, обитый потертой кожей, две высоких полки с книгами. Всюду валялись обкусанные гусиные перья, ломберный стол заменял поэту письменный.

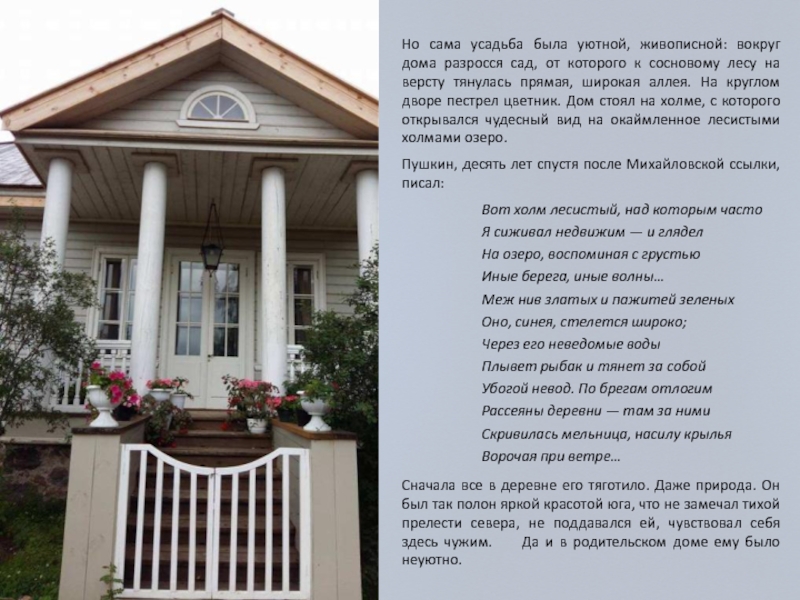

Слайд 3Но сама усадьба была уютной, живописной: вокруг дома разросся сад,

от которого к сосновому лесу на версту тянулась прямая, широкая

аллея. На круглом дворе пестрел цветник. Дом стоял на холме, с которого открывался чудесный вид на окаймленное лесистыми холмами озеро.

Пушкин, десять лет спустя после Михайловской ссылки, писал:

Вот холм лесистый, над которым часто

Я сиживал недвижим — и глядел

На озеро, воспоминая с грустью

Иные берега, иные волны…

Меж нив златых и пажитей зеленых

Оно, синея, стелется широко;

Через его неведомые воды

Плывет рыбак и тянет за собой

Убогой невод. По брегам отлогим

Рассеяны деревни — там за ними

Скривилась мельница, насилу крылья

Ворочая при ветре…

Сначала все в деревне его тяготило. Даже природа. Он был так полон яркой красотой юга, что не замечал тихой прелести севера, не поддавался ей, чувствовал себя здесь чужим. Да и в родительском доме ему было неуютно.

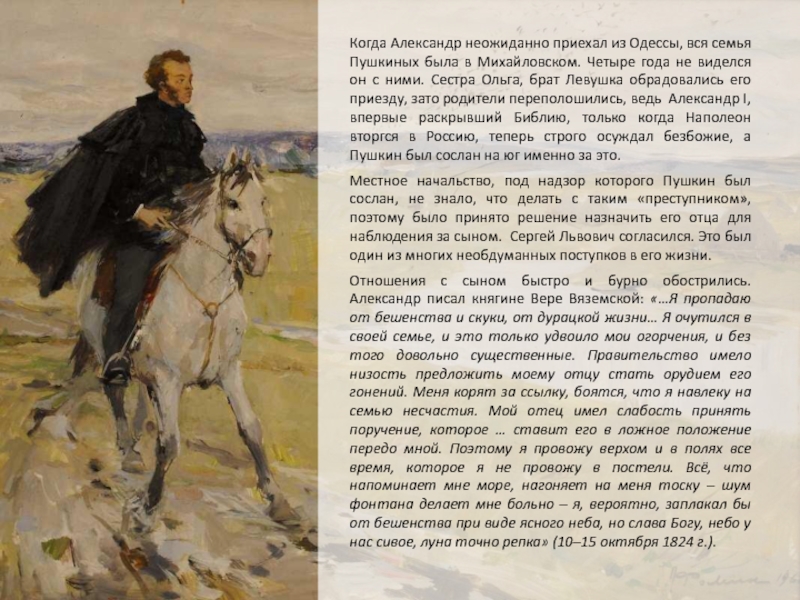

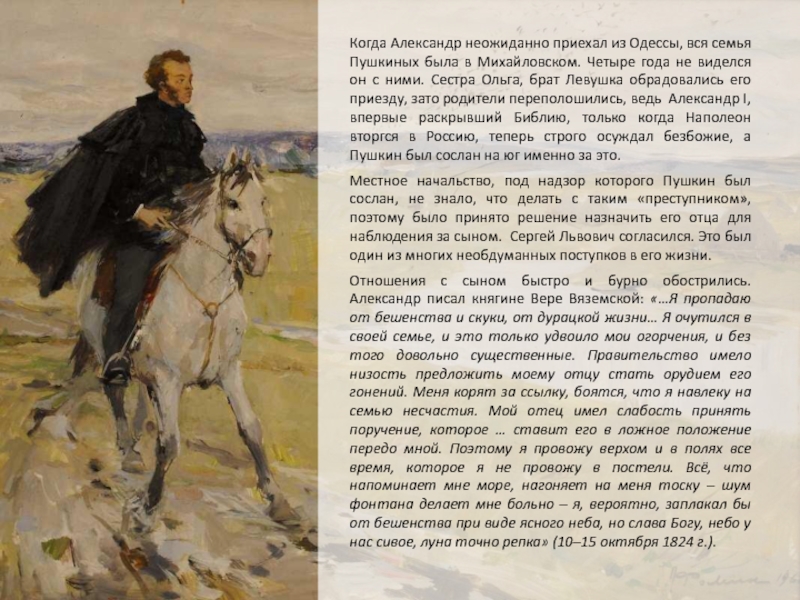

Слайд 5Когда Александр неожиданно приехал из Одессы, вся семья Пушкиных была

в Михайловском. Четыре года не виделся он с ними. Сестра

Ольга, брат Левушка обрадовались его приезду, зато родители переполошились, ведь Александр I, впервые раскрывший Библию, только когда Наполеон вторгся в Россию, теперь строго осуждал безбожие, а Пушкин был сослан на юг именно за это.

Местное начальство, под надзор которого Пушкин был сослан, не знало, что делать с таким «преступником», поэтому было принято решение назначить его отца для наблюдения за сыном. Сергей Львович согласился. Это был один из многих необдуманных поступков в его жизни.

Отношения с сыном быстро и бурно обострились. Александр писал княгине Вере Вяземской: «…Я пропадаю от бешенства и скуки, от дурацкой жизни… Я очутился в своей семье, и это только удвоило мои огорчения, и без того довольно существенные. Правительство имело низость предложить моему отцу стать орудием его гонений. Меня корят за ссылку, боятся, что я навлеку на семью несчастия. Мой отец имел слабость принять поручение, которое … ставит его в ложное положение передо мной. Поэтому я провожу верхом и в полях все время, которое я не провожу в постели. Всё, что напоминает мне море, нагоняет на меня тоску – шум фонтана делает мне больно – я, вероятно, заплакал бы от бешенства при виде ясного неба, но слава Богу, небо у нас сивое, луна точно репка» (10–15 октября 1824 г.).

Слайд 6Даже в работе не сразу находит он успокоение. Чтобы писать,

нужно иметь свой угол, а в Михайловском его у поэта

не было.

Отец продолжал изводить его тяжёлыми сценами, которые принимали все более и более угрожающий характер, ведь закон сурово карал за непочтение или неповиновение родителям вплоть до ссылки в Сибирь.

Вскоре Сергей Львович, ссылаясь на неотложные семейные дела, отказался от надзора за ссыльным сыном и уехал с семьей в столицу. Опять Александр на несколько лет расстался с семьей, даже не переписывался с ними. Только несколько лет спустя его слава заставила отца и мать искать примирения с сыном. Потребность в семье, в домашнем тепле так и осталась неудовлетворенной, семейных иллюзий у него не осталось.

С отъездом семьи Пушкин остался хозяином в Михайловском, но, конечно, за хозяйство и не думал приниматься. Он предпочитал работать! Работать в полупустой комнате, были бы только стол да книжные полки.

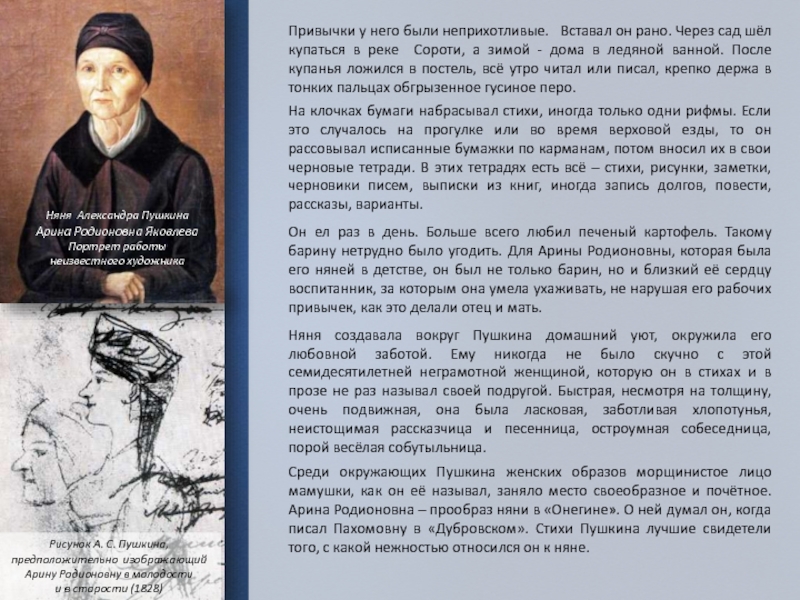

Слайд 7Привычки у него были неприхотливые. Вставал он рано. Через

сад шёл купаться в реке Сороти, а зимой - дома

в ледяной ванной. После купанья ложился в постель, всё утро читал или писал, крепко держа в тонких пальцах обгрызенное гусиное перо.

На клочках бумаги набрасывал стихи, иногда только одни рифмы. Если это случалось на прогулке или во время верховой езды, то он рассовывал исписанные бумажки по карманам, потом вносил их в свои черновые тетради. В этих тетрадях есть всё – стихи, рисунки, заметки, черновики писем, выписки из книг, иногда запись долгов, повести, рассказы, варианты.

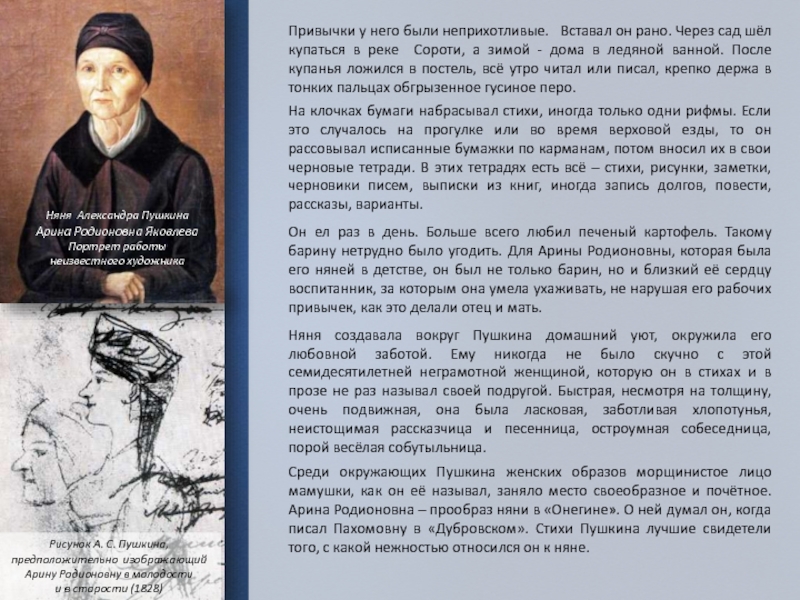

Он ел раз в день. Больше всего любил печеный картофель. Такому барину нетрудно было угодить. Для Арины Родионовны, которая была его няней в детстве, он был не только барин, но и близкий её сердцу воспитанник, за которым она умела ухаживать, не нарушая его рабочих привычек, как это делали отец и мать.

Няня создавала вокруг Пушкина домашний уют, окружила его любовной заботой. Ему никогда не было скучно с этой семидесятилетней неграмотной женщиной, которую он в стихах и в прозе не раз называл своей подругой. Быстрая, несмотря на толщину, очень подвижная, она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица и песенница, остроумная собеседница, порой весёлая собутыльница.

Среди окружающих Пушкина женских образов морщинистое лицо мамушки, как он её называл, заняло место своеобразное и почётное. Арина Родионовна – прообраз няни в «Онегине». О ней думал он, когда писал Пахомовну в «Дубровском». Стихи Пушкина лучшие свидетели того, с какой нежностью относился он к няне.

Рисунок А. С. Пушкина, предположительно изображающий Арину Родионовну в молодости

и в старости (1828)

Няня Александра Пушкина

Арина Родионовна Яковлева

Портрет работы

неизвестного художника

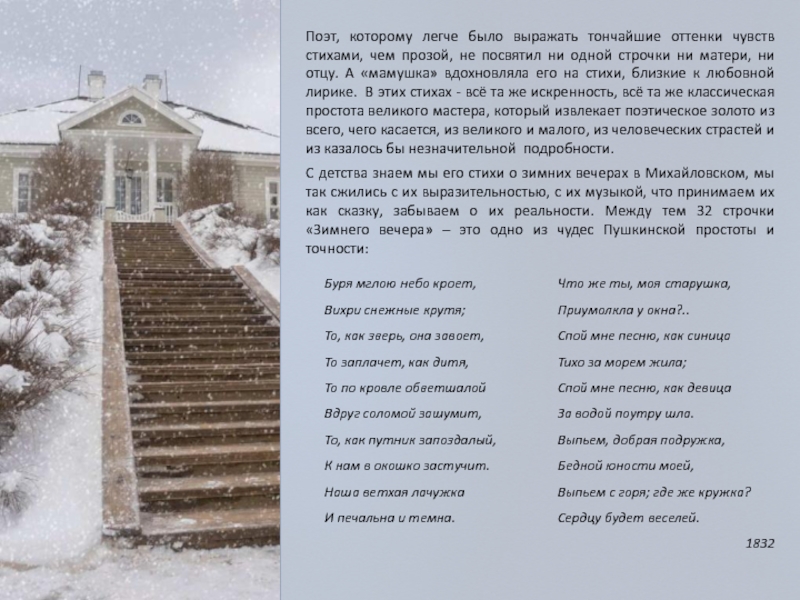

Слайд 8Поэт, которому легче было выражать тончайшие оттенки чувств стихами, чем

прозой, не посвятил ни одной строчки ни матери, ни отцу.

А «мамушка» вдохновляла его на стихи, близкие к любовной лирике. В этих стихах - всё та же искренность, всё та же классическая простота великого мастера, который извлекает поэтическое золото из всего, чего касается, из великого и малого, из человеческих страстей и из казалось бы незначительной подробности.

С детства знаем мы его стихи о зимних вечерах в Михайловском, мы так сжились с их выразительностью, с их музыкой, что принимаем их как сказку, забываем о их реальности. Между тем 32 строчки «Зимнего вечера» – это одно из чудес Пушкинской простоты и точности:

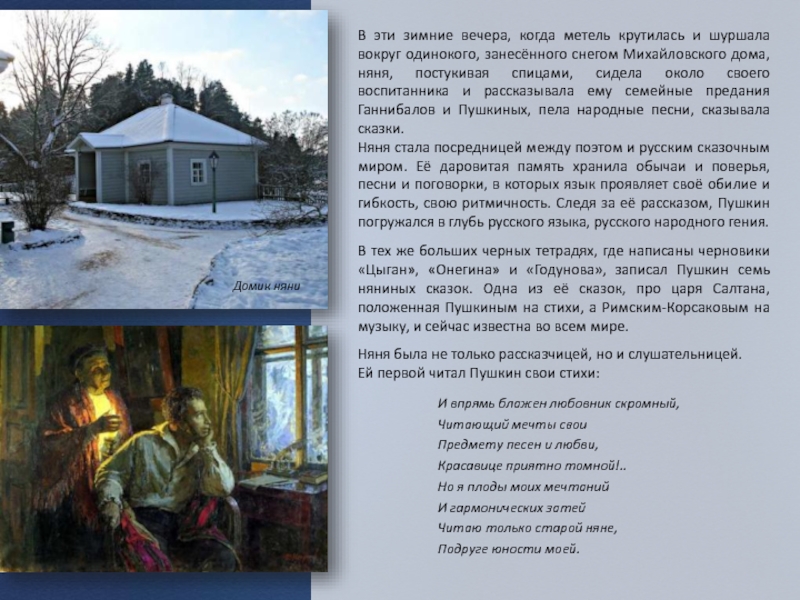

Слайд 9В эти зимние вечера, когда метель крутилась и шуршала вокруг

одинокого, занесённого снегом Михайловского дома, няня, постукивая спицами, сидела около

своего воспитанника и рассказывала ему семейные предания Ганнибалов и Пушкиных, пела народные песни, сказывала сказки.

Няня стала посредницей между поэтом и русским сказочным миром. Её даровитая память хранила обычаи и поверья, песни и поговорки, в которых язык проявляет своё обилие и гибкость, свою ритмичность. Следя за её рассказом, Пушкин погружался в глубь русского языка, русского народного гения.

В тех же больших черных тетрадях, где написаны черновики «Цыган», «Онегина» и «Годунова», записал Пушкин семь няниных сказок. Одна из её сказок, про царя Салтана, положенная Пушкиным на стихи, а Римским-Корсаковым на музыку, и сейчас известна во всем мире.

Няня была не только рассказчицей, но и слушательницей.

Ей первой читал Пушкин свои стихи:

И впрямь блажен любовник скромный,

Читающий мечты свои

Предмету песен и любви,

Красавице приятно томной!..

Но я плоды моих мечтаний

И гармонических затей

Читаю только старой няне,

Подруге юности моей.

Домик няни

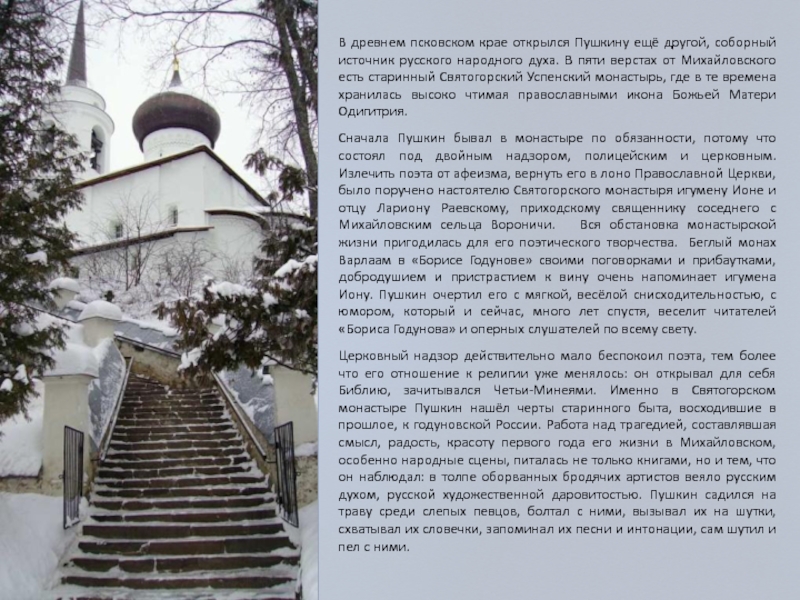

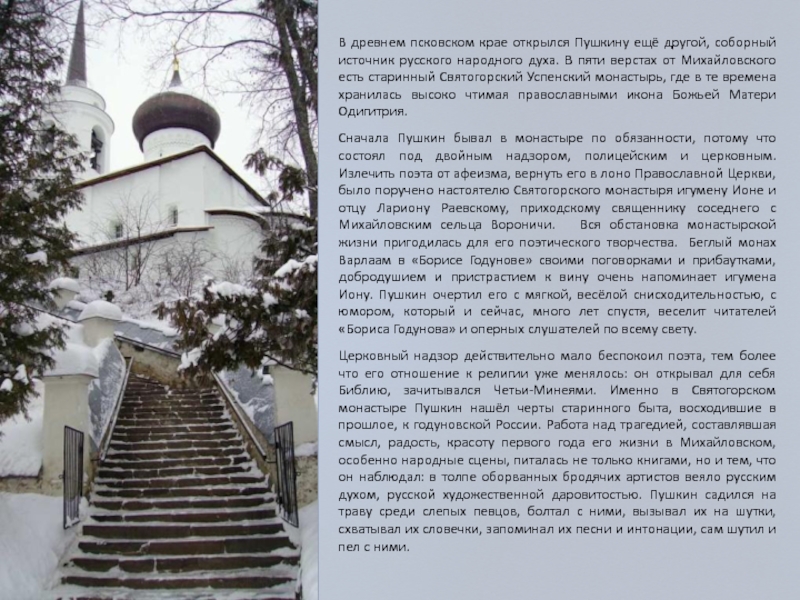

Слайд 10В древнем псковском крае открылся Пушкину ещё другой, соборный источник

русского народного духа. В пяти верстах от Михайловского есть старинный

Святогорский Успенский монастырь, где в те времена хранилась высоко чтимая православными икона Божьей Матери Одигитрия.

Сначала Пушкин бывал в монастыре по обязанности, потому что состоял под двойным надзором, полицейским и церковным. Излечить поэта от афеизма, вернуть его в лоно Православной Церкви, было поручено настоятелю Святогорского монастыря игумену Ионе и отцу Лариону Раевскому, приходскому священнику соседнего с Михайловским сельца Вороничи. Вся обстановка монастырской жизни пригодилась для его поэтического творчества. Беглый монах Варлаам в «Борисе Годунове» своими поговорками и прибаутками, добродушием и пристрастием к вину очень напоминает игумена Иону. Пушкин очертил его с мягкой, весёлой снисходительностью, с юмором, который и сейчас, много лет спустя, веселит читателей «Бориса Годунова» и оперных слушателей по всему свету.

Церковный надзор действительно мало беспокоил поэта, тем более что его отношение к религии уже менялось: он открывал для себя Библию, зачитывался Четьи-Минеями. Именно в Святогорском монастыре Пушкин нашёл черты старинного быта, восходившие в прошлое, к годуновской России. Работа над трагедией, составлявшая смысл, радость, красоту первого года его жизни в Михайловском, особенно народные сцены, питалась не только книгами, но и тем, что он наблюдал: в толпе оборванных бродячих артистов веяло русским духом, русской художественной даровитостью. Пушкин садился на траву среди слепых певцов, болтал с ними, вызывал их на шутки, схватывал их словечки, запоминал их песни и интонации, сам шутил и пел с ними.

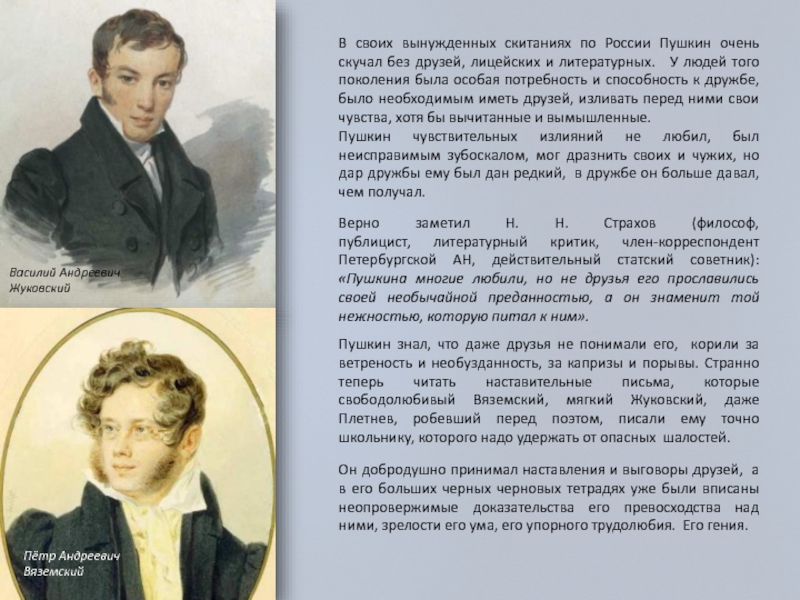

Слайд 11В своих вынужденных скитаниях по России Пушкин очень скучал без

друзей, лицейских и литературных. У людей того поколения была

особая потребность и способность к дружбе, было необходимым иметь друзей, изливать перед ними свои чувства, хотя бы вычитанные и вымышленные.

Пушкин чувствительных излияний не любил, был неисправимым зубоскалом, мог дразнить своих и чужих, но дар дружбы ему был дан редкий, в дружбе он больше давал, чем получал.

Верно заметил H. H. Страхов (философ, публицист, литературный критик, член-корреспондент Петербургской АН, действительный статский советник): «Пушкина многие любили, но не друзья его прославились своей необычайной преданностью, а он знаменит той нежностью, которую питал к ним».

Пушкин знал, что даже друзья не понимали его, корили за ветреность и необузданность, за капризы и порывы. Странно теперь читать наставительные письма, которые свободолюбивый Вяземский, мягкий Жуковский, даже Плетнев, робевший перед поэтом, писали ему точно школьнику, которого надо удержать от опасных шалостей.

Он добродушно принимал наставления и выговоры друзей, а в его больших черных черновых тетрадях уже были вписаны неопровержимые доказательства его превосходства над ними, зрелости его ума, его упорного трудолюбия. Его гения.

Пётр Андреевич

Вяземский

Василий Андреевич

Жуковский

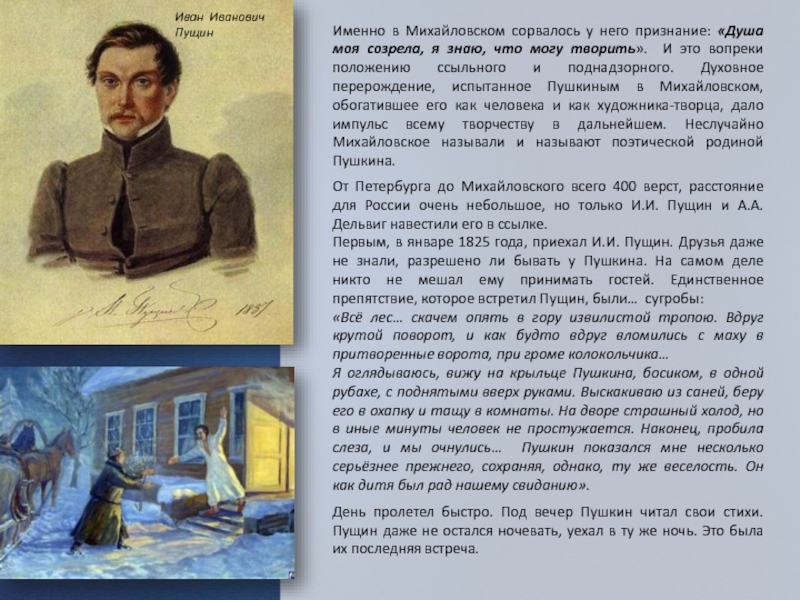

Слайд 12Именно в Михайловском сорвалось у него признание: «Душа моя созрела,

я знаю, что могу творить». И это вопреки положению ссыльного

и поднадзорного. Духовное перерождение, испытанное Пушкиным в Михайловском, обогатившее его как человека и как художника-творца, дало импульс всему творчеству в дальнейшем. Неслучайно Михайловское называли и называют поэтической родиной Пушкина.

От Петербурга до Михайловского всего 400 верст, расстояние для России очень небольшое, но только И.И. Пущин и А.А. Дельвиг навестили его в ссылке.

Первым, в январе 1825 года, приехал И.И. Пущин. Друзья даже не знали, разрешено ли бывать у Пушкина. На самом деле никто не мешал ему принимать гостей. Единственное препятствие, которое встретил Пущин, были… сугробы:

«Всё лес… скачем опять в гору извилистой тропою. Вдруг крутой поворот, и как будто вдруг вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика…

Я оглядываюсь, вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубахе, с поднятыми вверх руками. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнаты. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Наконец, пробила слеза, и мы очнулись… Пушкин показался мне несколько серьёзнее прежнего, сохраняя, однако, ту же веселость. Он как дитя был рад нашему свиданию».

День пролетел быстро. Под вечер Пушкин читал свои стихи. Пущин даже не остался ночевать, уехал в ту же ночь. Это была их последняя встреча.

Иван Иванович

Пущин

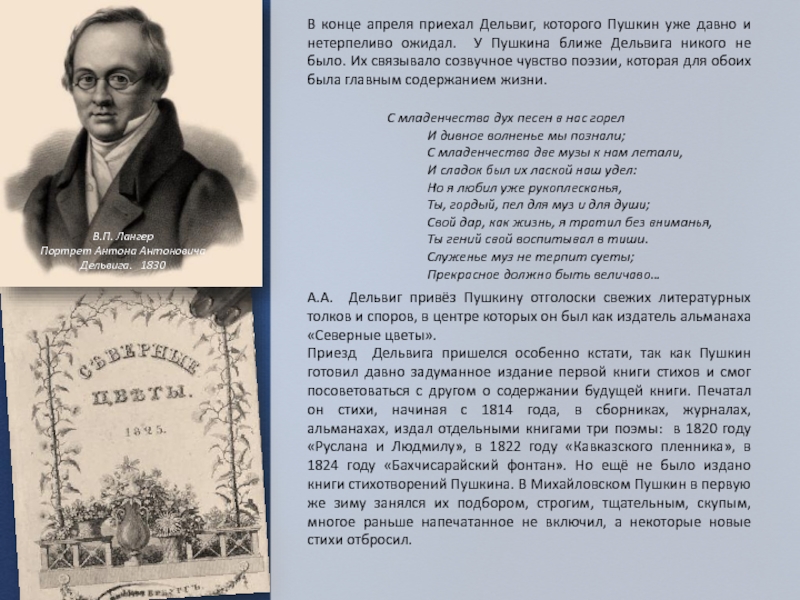

Слайд 14В конце апреля приехал Дельвиг, которого Пушкин уже давно и

нетерпеливо ожидал. У Пушкина ближе Дельвига никого не было. Их

связывало созвучное чувство поэзии, которая для обоих была главным содержанием жизни.

С младенчества дух песен в нас горел

И дивное волненье мы познали;

С младенчества две музы к нам летали,

И сладок был их лаской наш удел:

Но я любил уже рукоплесканья,

Ты, гордый, пел для муз и для души;

Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,

Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;

Прекрасное должно быть величаво…

А.А. Дельвиг привёз Пушкину отголоски свежих литературных толков и споров, в центре которых он был как издатель альманаха «Северные цветы».

Приезд Дельвига пришелся особенно кстати, так как Пушкин готовил давно задуманное издание первой книги стихов и смог посоветоваться с другом о содержании будущей книги. Печатал он стихи, начиная с 1814 года, в сборниках, журналах, альманахах, издал отдельными книгами три поэмы: в 1820 году «Руслана и Людмилу», в 1822 году «Кавказского пленника», в 1824 году «Бахчисарайский фонтан». Но ещё не было издано книги стихотворений Пушкина. В Михайловском Пушкин в первую же зиму занялся их подбором, строгим, тщательным, скупым, многое раньше напечатанное не включил, а некоторые новые стихи отбросил.

В.П. Лангер

Портрет Антона Антоновича Дельвига. 1830

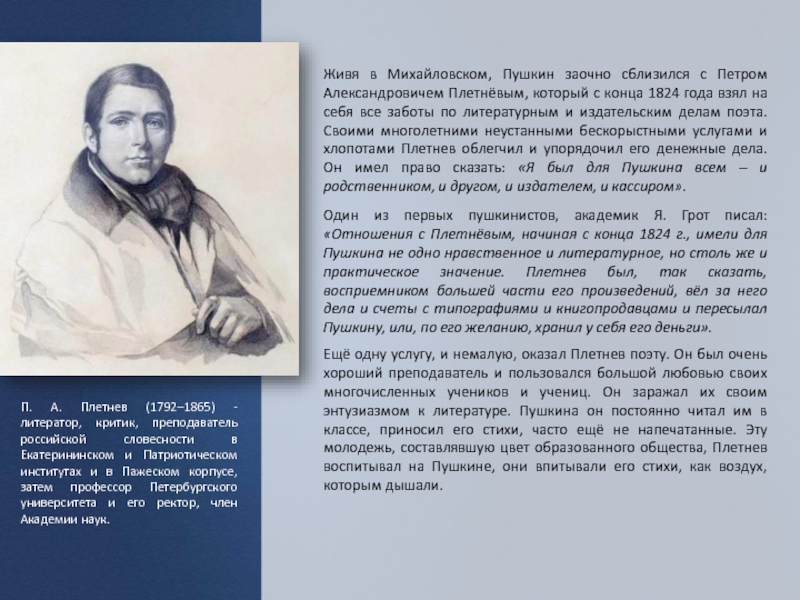

Слайд 15Живя в Михайловском, Пушкин заочно сблизился с Петром Александровичем Плетнёвым,

который с конца 1824 года взял на себя все заботы

по литературным и издательским делам поэта. Своими многолетними неустанными бескорыстными услугами и хлопотами Плетнев облегчил и упорядочил его денежные дела. Он имел право сказать: «Я был для Пушкина всем – и родственником, и другом, и издателем, и кассиром».

Один из первых пушкинистов, академик Я. Грот писал: «Отношения с Плетнёвым, начиная с конца 1824 г., имели для Пушкина не одно нравственное и литературное, но столь же и практическое значение. Плетнев был, так сказать, восприемником большей части его произведений, вёл за него дела и счеты с типографиями и книгопродавцами и пересылал Пушкину, или, по его желанию, хранил у себя его деньги».

Ещё одну услугу, и немалую, оказал Плетнев поэту. Он был очень хороший преподаватель и пользовался большой любовью своих многочисленных учеников и учениц. Он заражал их своим энтузиазмом к литературе. Пушкина он постоянно читал им в классе, приносил его стихи, часто ещё не напечатанные. Эту молодежь, составлявшую цвет образованного общества, Плетнев воспитывал на Пушкине, они впитывали его стихи, как воздух, которым дышали.

П. А. Плетнев (1792–1865) - литератор, критик, преподаватель российской словесности в Екатерининском и Патриотическом институтах и в Пажеском корпусе, затем профессор Петербургского университета и его ректор, член Академии наук.

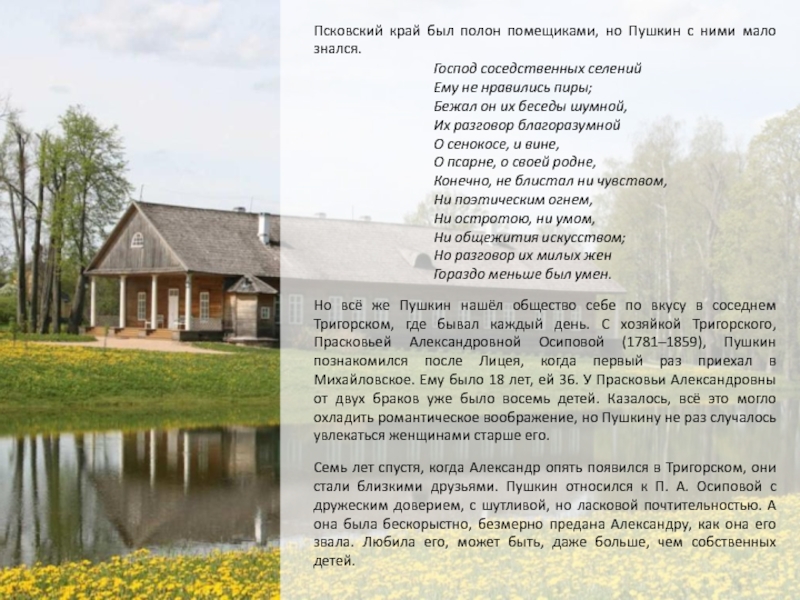

Слайд 16Псковский край был полон помещиками, но Пушкин с ними мало

знался.

Господ соседственных селений

Ему не нравились пиры;

Бежал он их беседы

шумной,

Их разговор благоразумной

О сенокосе, и вине,

О псарне, о своей родне,

Конечно, не блистал ни чувством,

Ни поэтическим огнем,

Ни остротою, ни умом,

Ни общежития искусством;

Но разговор их милых жен

Гораздо меньше был умен.

Но всё же Пушкин нашёл общество себе по вкусу в соседнем Тригорском, где бывал каждый день. С хозяйкой Тригорского, Прасковьей Александровной Осиповой (1781–1859), Пушкин познакомился после Лицея, когда первый раз приехал в Михайловское. Ему было 18 лет, ей 36. У Прасковьи Александровны от двух браков уже было восемь детей. Казалось, всё это могло охладить романтическое воображение, но Пушкину не раз случалось увлекаться женщинами старше его.

Семь лет спустя, когда Александр опять появился в Тригорском, они стали близкими друзьями. Пушкин относился к П. А. Осиповой с дружеским доверием, с шутливой, но ласковой почтительностью. А она была бескорыстно, безмерно предана Александру, как она его звала. Любила его, может быть, даже больше, чем собственных детей.

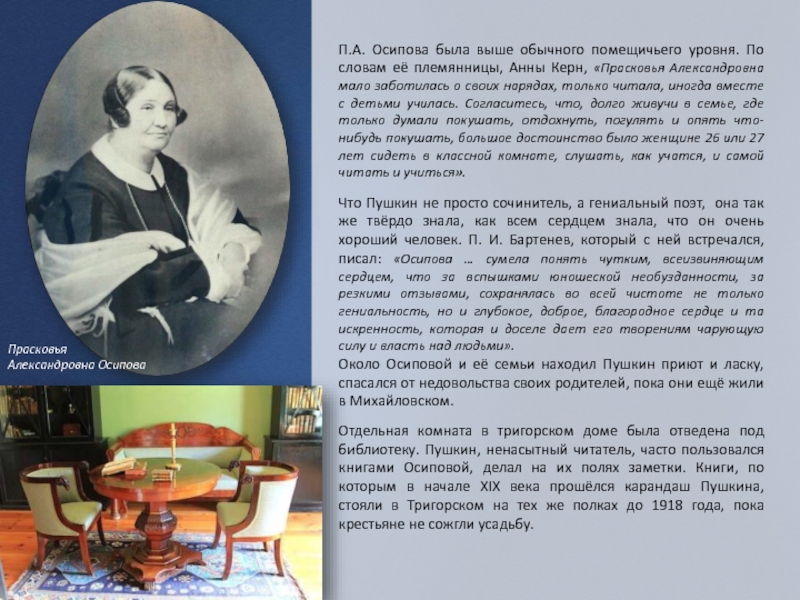

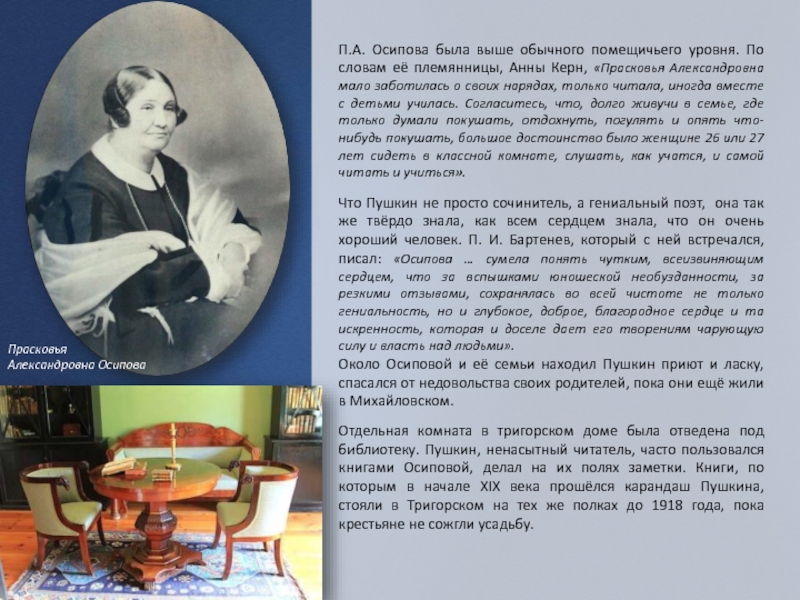

Слайд 18П.А. Осипова была выше обычного помещичьего уровня. По словам её

племянницы, Анны Керн, «Прасковья Александровна мало заботилась о своих нарядах,

только читала, иногда вместе с детьми училась. Согласитесь, что, долго живучи в семье, где только думали покушать, отдохнуть, погулять и опять что-нибудь покушать, большое достоинство было женщине 26 или 27 лет сидеть в классной комнате, слушать, как учатся, и самой читать и учиться».

Что Пушкин не просто сочинитель, а гениальный поэт, она так же твёрдо знала, как всем сердцем знала, что он очень хороший человек. П. И. Бартенев, который с ней встречался, писал: «Осипова … сумела понять чутким, всеизвиняющим сердцем, что за вспышками юношеской необузданности, за резкими отзывами, сохранялась во всей чистоте не только гениальность, но и глубокое, доброе, благородное сердце и та искренность, которая и доселе дает его творениям чарующую силу и власть над людьми».

Около Осиповой и её семьи находил Пушкин приют и ласку, спасался от недовольства своих родителей, пока они ещё жили в Михайловском.

Отдельная комната в тригорском доме была отведена под библиотеку. Пушкин, ненасытный читатель, часто пользовался книгами Осиповой, делал на их полях заметки. Книги, по которым в начале XIX века прошёлся карандаш Пушкина, стояли в Тригорском на тех же полках до 1918 года, пока крестьяне не сожгли усадьбу.

Прасковья Александровна Осипова

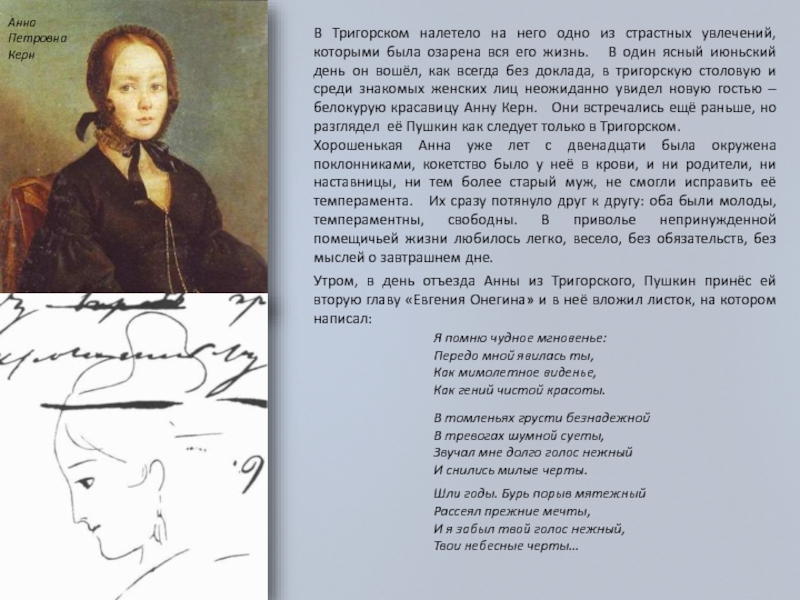

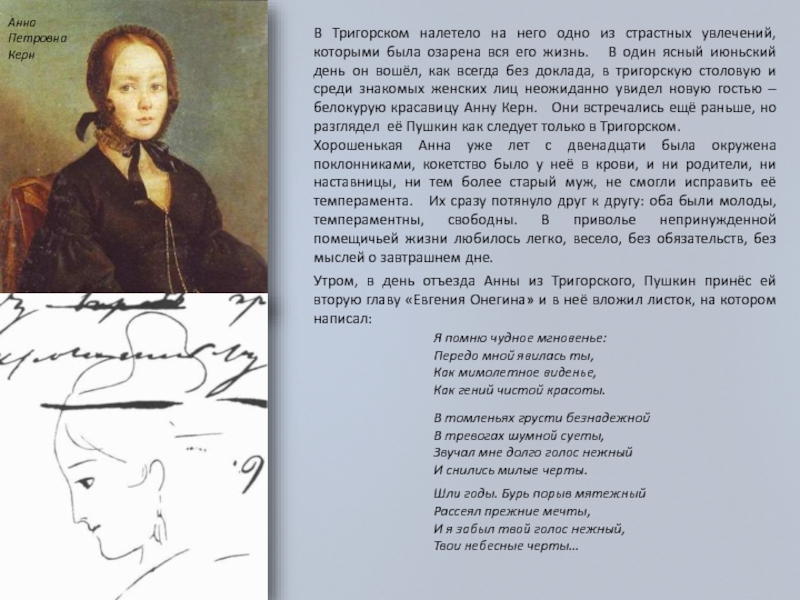

Слайд 19В Тригорском налетело на него одно из страстных увлечений, которыми

была озарена вся его жизнь. В один ясный июньский

день он вошёл, как всегда без доклада, в тригорскую столовую и среди знакомых женских лиц неожиданно увидел новую гостью – белокурую красавицу Анну Керн. Они встречались ещё раньше, но разглядел её Пушкин как следует только в Тригорском.

Хорошенькая Анна уже лет с двенадцати была окружена поклонниками, кокетство было у неё в крови, и ни родители, ни наставницы, ни тем более старый муж, не смогли исправить её темперамента. Их сразу потянуло друг к другу: оба были молоды, темпераментны, свободны. В приволье непринужденной помещичьей жизни любилось легко, весело, без обязательств, без мыслей о завтрашнем дне.

Утром, в день отъезда Анны из Тригорского, Пушкин принёс ей вторую главу «Евгения Онегина» и в неё вложил листок, на котором написал:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты…

Анна Петровна Керн

Слайд 20Некоторые современники и позднейшие критики сомневались, что этот торжественный гимн

любви относится к Керн. Действительно, трудно сочетать тон писем Пушкина

к ней и о ней с тем возвышенным чувством, которым горят эти изумительные строчки. Но П.В. Анненков (литературный критик, историк литературы и мемуарист) видел написанный рукой Пушкина список его стихов, сочиненных до 1826 года. В нём «Я помню чудное мгновенье» помечено: «К А. П. К.». Эта пометка Пушкина прекращает всякие споры.

Анна Керн умерла в глубокой старости, в 1879 году, когда в Москве ставили памятник поэту. Есть легенда, что, когда её гроб везли на кладбище, им преградила дорогу колоссальная повозка, на которой тащили на Страстной бульвар гранитный пьедестал для памятника Пушкину.

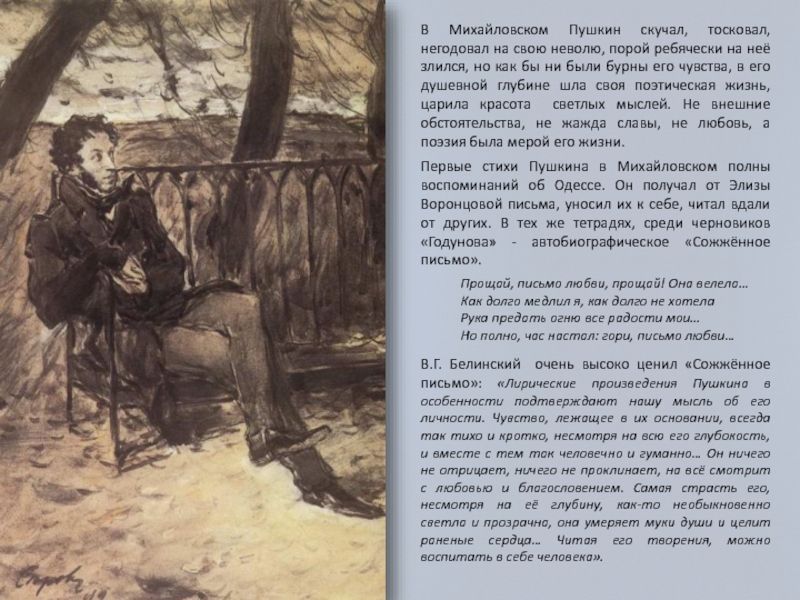

Слайд 21В Михайловском Пушкин скучал, тосковал, негодовал на свою неволю, порой

ребячески на неё злился, но как бы ни были бурны

его чувства, в его душевной глубине шла своя поэтическая жизнь, царила красота светлых мыслей. Не внешние обстоятельства, не жажда славы, не любовь, а поэзия была мерой его жизни.

Первые стихи Пушкина в Михайловском полны воспоминаний об Одессе. Он получал от Элизы Воронцовой письма, уносил их к себе, читал вдали от других. В тех же тетрадях, среди черновиков «Годунова» - автобиографическое «Сожжённое письмо».

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела…

Как долго медлил я, как долго не хотела

Рука предать огню все радости мои…

Но полно, час настал: гори, письмо любви…

В.Г. Белинский очень высоко ценил «Сожжённое письмо»: «Лирические произведения Пушкина в особенности подтверждают нашу мысль об его личности. Чувство, лежащее в их основании, всегда так тихо и кротко, несмотря на всю его глубокость, и вместе с тем так человечно и гуманно… Он ничего не отрицает, ничего не проклинает, на всё смотрит с любовью и благословением. Самая страсть его, несмотря на её глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна, она умеряет муки души и целит раненые сердца… Читая его творения, можно воспитать в себе человека».

Слайд 22В 1824 году было написано большое стихотворение «Разговор книгопродавца с

поэтом». В нем три основные темы – поэт и толпа,

творчество, любовь. Пушкин никогда не впадал в стихах в схематические рассуждения, «Разговор» – это прежде всего музыка, стихи плывут с пленительной плавностью, чувства полны благородной искренности, мысли – ясной глубины.

«Разговор» был напечатан вместе с первой главой «Евгения Онегина», которая вышла отдельной книгой, как выходили и все последующие главы. Роман так захватил и взволновал читателей, что большинство из них не заметили всей значительности «Разговора». Только немногие друзья оценили блеск и глубину этого произведения.

В.А. Жуковский писал: «Читал Онегина и разговор, служащий ему предисловием. Несравненно. По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место в русском Парнасе» (ноябрь 1824 г.).

Плетнев писал: «Разговор с книгопродавцем верх ума, вкуса и вдохновения. Я уж не говорю о стихах. Меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, столько мыслей, не докажет так ясно свое предложение. Между тем, какая свобода в ходе» (25 января 1825 г.).

Друзья Пушкина пришли в восторг от металлической силы и звучности стиха, их ослепило совершенство формы, полнота художественного достижения, но они не уловили глубокого духовного процесса, который медленно, но неуклонно отводил поэта от юношеского скептицизма.

Слайд 23Михайловский период был периодом окончательного обрусения Пушкина. В древнем Псковском

крае, где поэт пополнял книжные знания непосредственным наблюдением над народной

жизнью, углублялся его интерес к русской старине, к русской действительности.

Пушкин слышал вокруг себя русскую речь, жил среди людей, которые были одеты по-русски, пели старинные русские песни, соблюдали старинные обряды, блюли духовный склад, доставшийся от предков. Все они, сами того не зная, помогли Пушкину стать русским национальным поэтом.

Он привёз с юга две большие незаконченные вещи – «Евгений Онегин» и «Цыганы». Начатые в Одессе в декабре 1823 года, «Цыганы» были окончены в Михайловском 10 октября 1824 года, в другой обстановке, в другом писательском настроении.

Сам Пушкин считал, что «Цыганы» открыли ему дорогу к драматическим произведениям. В «Цыганах» есть драматическое столкновение страстей, есть диалоги, есть новые для него приёмы.

Заканчивая «Цыганов», любовную драму, вставленную в этнографическую рамку, Пушкин опять, как в эпилоге «Кавказского пленника», в нескольких строчках передает то ощущение русской государственности, которое пробудилось в нём на юге:

В стране, где долго, долго брани

Ужасный гул не умолкал,

Где повелительные грани

Стамбулу русский указал,

Где старый наш Орел двуглавый

Ещё шумит минувшей славой,

Встречал я посреди степей

Над рубежами древних станов

Телеги мирные цыганов,

Смиренной вольности детей.

Слайд 24Нет точных указаний, когда Пушкин начал «Бориса Годунова». Вероятно, поздней

осенью 1824 года. К осени 1825 года трагедия была закончена.

Под чистовой, переписанной рукописью Пушкин поставил дату – 7 ноября 1825 года. Четыре года спустя, когда все еще не был разрешен к печати «Годунов», он набросал к нему предисловие:

«Хотя я вообще довольно равнодушен к успеху иль неудаче моих произведений, но признаюсь, неудача «Бориса Годунова» будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен. Как Монтень, могу сказать о своем сочинении: это был честный труд. Писанная мною в строгом уединении (не смущаемый никакими чуждыми влияниями), вдали охлаждающего света, плод добросовестных изучений, постоянного труда, трагедия эта доставила мне всё, чем писателю насладиться дозволено: живое занятие вдохновению, внутреннее убеждение, что мною употреблены все усилия, и, наконец, одобрение малого числа избранных» (1829).

Пушкин изучал историю театра, вдумывался в законы и прихоти сцены, в сущность и органичность сценической правды. Он упоминает об этом в своих письмах, в заметках о «Годунове», разбросанных по черновым тетрадям:

«Что нужно драматическому писателю? Философия, беспристрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли и СВОБОДА».

Слайд 25В поисках этих законов его главным попутчиком и советчиком был

Шекспир. Со смелой откровенностью художника, Пушкин отмечал то, что было

для него созвучного в других поэтах и мыслителях: «Изучение Шекспира, Карамзина и наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории… Шекспиру подражал я в его вольном и широком изображении характеров, в необыкновенном составлении типов и в простоте. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык того времени. Источники богатые» (1828).

Пушкин в письме к H. H. Раевскому, рассуждая о трагедии, писал: «Я не читал ни Кальдерона, ни Вега, но что за человек этот Шекспир! Я не могу прийти в себя. Как трагический Байрон мелок по сравнению с ним… Читайте Шекспира, вот мой припев» (конец июля 1825 г.).

Выписал он себе в Михайловское и труды немецких исследователей о театре, но Шекспир больше, чем теоретики, помогал ему понять сущность драматического искусства. Гениальные художники не ставят себе теоретических заданий, но, создавая «Годунова», Пушкин мечтал заложить начало русскому народному театру, необходимость которого он сознавал.

Он писал в заметках о «Годунове»: «Я твёрдо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина» (1828).

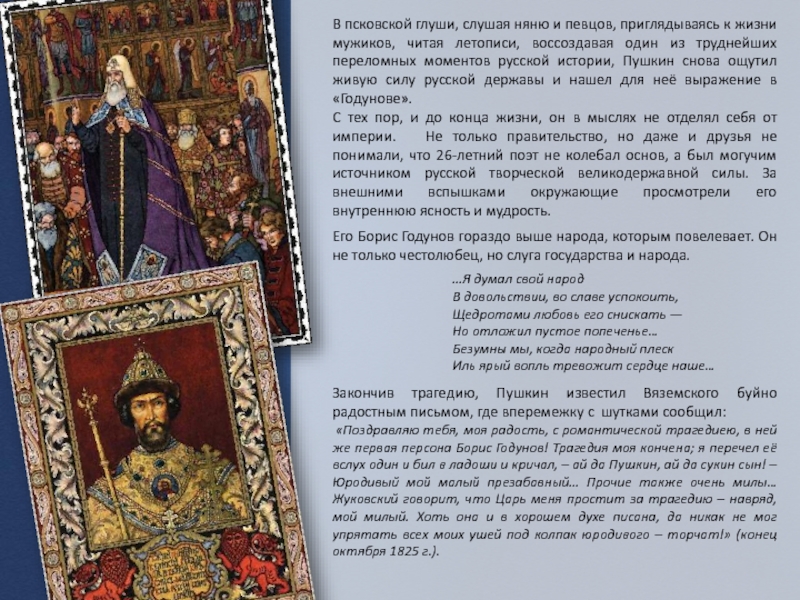

Слайд 26В псковской глуши, слушая няню и певцов, приглядываясь к жизни

мужиков, читая летописи, воссоздавая один из труднейших переломных моментов русской

истории, Пушкин снова ощутил живую силу русской державы и нашел для неё выражение в «Годунове».

С тех пор, и до конца жизни, он в мыслях не отделял себя от империи. Не только правительство, но даже и друзья не понимали, что 26-летний поэт не колебал основ, а был могучим источником русской творческой великодержавной силы. За внешними вспышками окружающие просмотрели его внутреннюю ясность и мудрость.

Его Борис Годунов гораздо выше народа, которым повелевает. Он не только честолюбец, но слуга государства и народа.

…Я думал свой народ

В довольствии, во славе успокоить,

Щедротами любовь его снискать —

Но отложил пустое попеченье…

Безумны мы, когда народный плеск

Иль ярый вопль тревожит сердце наше…

Закончив трагедию, Пушкин известил Вяземского буйно радостным письмом, где вперемежку с шутками сообщил:

«Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедиею, в ней же первая персона Борис Годунов! Трагедия моя кончена; я перечел её вслух один и бил в ладоши и кричал, – ай да Пушкин, ай да сукин сын! – Юродивый мой малый презабавный… Прочие также очень милы… Жуковский говорит, что Царь меня простит за трагедию – навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого – торчат!» (конец октября 1825 г.).

Слайд 27В произведениях, написанных Пушкиным за два года в Михайловском, чувствуется

глубокая перемена, которая в нём произошла. Она светится в монологах

Пимена, в «Подражаниях Корану», где Пушкин входит в новую для него область поэзии, вдохновленной религиозными мотивами.

Но с особой, неотразимой, сокрушающей торжественностью выразил он свои новые духовные переживания в «Пророке».

В середине XIX столетия несправедливо забытая, талантливая писательница Н. С. Кохановская-Сохановская, писала по поводу «Пророка»: «Библейское пророчество было благодатной каплей небесного дождя, упавшей на дивную плодотворную силу нашего поэта, возрастившего самобытно и самомодно высокое создание Пророка.. Но ни один Библейский пророк, ни даже все они вместе, не получили такого полнейшего посвящения, такой благодати открытия перед ними тайны жизни в голосах и звуках вселенной, как получил пророк Пушкина».

Полвека спустя Владимир Соловьев, философ-поэт, знаток древнееврейского языка, сделал несколько любопытных замечаний о стиле «Пророка»: «Общий тон стихотворения невозмутимо величавый… И самый грамматический склад речи, бережно перенесённый в греческую, а оттуда в церковно-славянскую Библию, удивительно выдержан. Отсутствие придаточных предложений, относительных местоимений и логических союзов, при нераздельном господстве союза И (в 30 стихах он повторяется 20 раз) настолько приближают здесь Пушкинский язык к Библейскому, что для какого-нибудь талантливого гебраиста ничего бы не стоило дать точный древнееврейский перевод этого стихотворения».

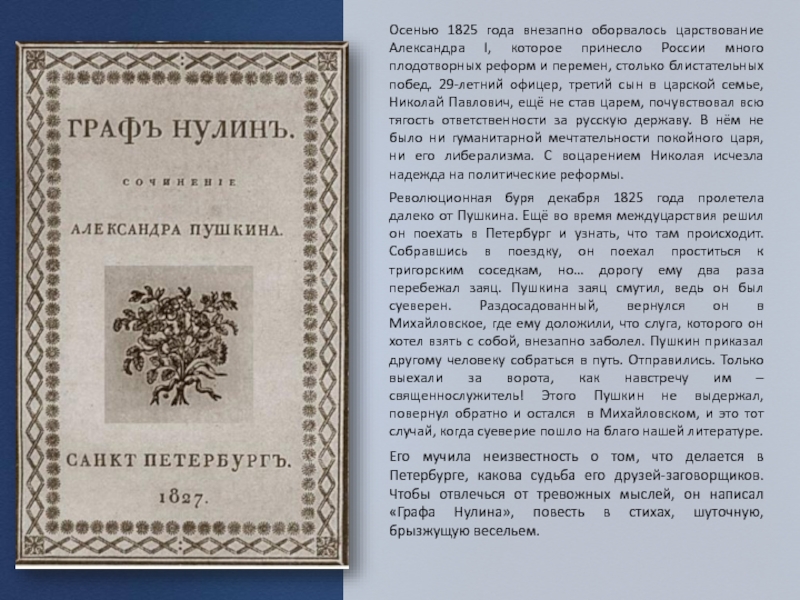

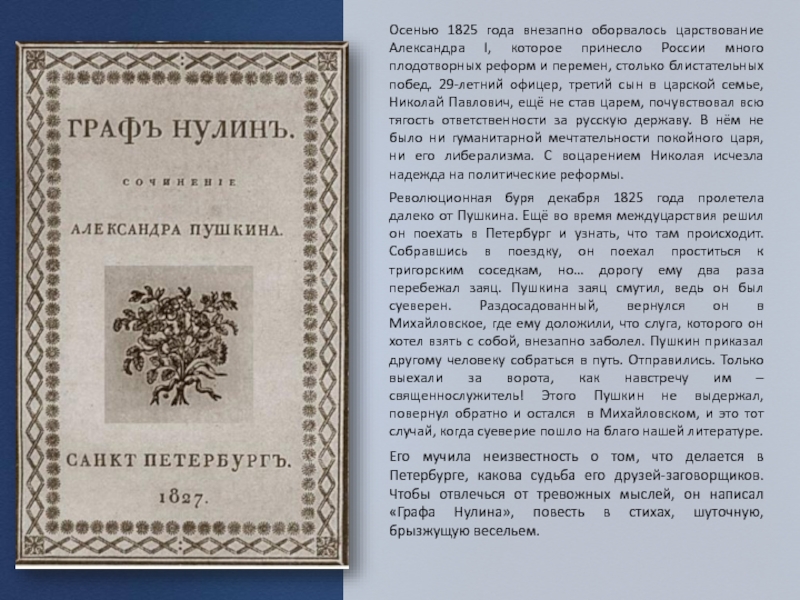

Слайд 28Осенью 1825 года внезапно оборвалось царствование Александра I, которое принесло

России много плодотворных реформ и перемен, столько блистательных побед. 29-летний

офицер, третий сын в царской семье, Николай Павлович, ещё не став царем, почувствовал всю тягость ответственности за русскую державу. В нём не было ни гуманитарной мечтательности покойного царя, ни его либерализма. С воцарением Николая исчезла надежда на политические реформы.

Революционная буря декабря 1825 года пролетела далеко от Пушкина. Ещё во время междуцарствия решил он поехать в Петербург и узнать, что там происходит. Собравшись в поездку, он поехал проститься к тригорским соседкам, но… дорогу ему два раза перебежал заяц. Пушкина заяц смутил, ведь он был суеверен. Раздосадованный, вернулся он в Михайловское, где ему доложили, что слуга, которого он хотел взять с собой, внезапно заболел. Пушкин приказал другому человеку собраться в путь. Отправились. Только выехали за ворота, как навстречу им – священнослужитель! Этого Пушкин не выдержал, повернул обратно и остался в Михайловском, и это тот случай, когда суеверие пошло на благо нашей литературе.

Его мучила неизвестность о том, что делается в Петербурге, какова судьба его друзей-заговорщиков. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, он написал «Графа Нулина», повесть в стихах, шуточную, брызжущую весельем.

Слайд 29Некоторое время спустя в газетах начали печатать правительственные сообщения о

восстании декабристов и следствии. Каждый день Пушкин узнавал о новых

арестах. Он был уверен, что и ему не миновать ареста. Набрасывая родословную своих предков, он писал позже: «В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать многих, а может быть, и умножить число жертв. Не могу не сожалеть об их потере. Они были любопытны. Я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, со всей откровенностью дружбы и короткого знакомства» (1830).

Эти слова подтверждают его связь с декабристами. Среди них он жил, начиная с Лицея, свою дружбу с заговорщиками он не пытался скрывать, скорее подчеркивал ее: «Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими заговорщиками», – писал он Вяземскому.

Мемуары современников, в особенности самих декабристов, подтверждают, какое влияние имели на них стихи Пушкина:

«Не было грамотного прапорщика артиллерии, который не знал бы его стихов. Во всех дружеских кружках молодые люди читали его сочинения, дышашие свободой» (И.Д. Якушкин).

«Стихи Пушкина читались и повторялись во всех дружеских кружках» (А.П. Беляев).

«Кто из молодых людей не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой» (барон В.И. Штенгель).

Слайд 30Пушкин всю жизнь платился за эту неосторожную откровенность декабристов, но

мог поплатиться ещё дороже.

Павел Елисеевич Щеголев (историк литературы и общественного

движения, пушкинист) в книге «Пушкин» пишет, что «это создавало впечатление о Пушкине, как об опасном и вредном для общества вольнодумце, рассевавшем яд свободомыслия в обольстительной поэтической форме. С такой же определенной репутацией человека неблагонадежного и зловредного должен был войти поэт в сознание одного из деятельнейших членов упомянутой комиссии – генерал-адъютанта А. X. Бенкендорфа. Такое же представление сложилось о нём и у Николая I».

Через пять лет после декабрьского бунта Пушкин написал десятую главу «Онегина», где дал очень откровенную оценку заговорщикам.

Судя по тому, как Вяземский называл её «славной хроникой», в ней была обычная пушкинская меткость:

Сначала эти заговоры

Между Лафитом и Клико,

Лишь были дружеские споры,

И не входила глубоко

В сердца мятежная наука…

…

Все это было только скука,

Безделье молодых умов,

Забавы взрослых шалунов…

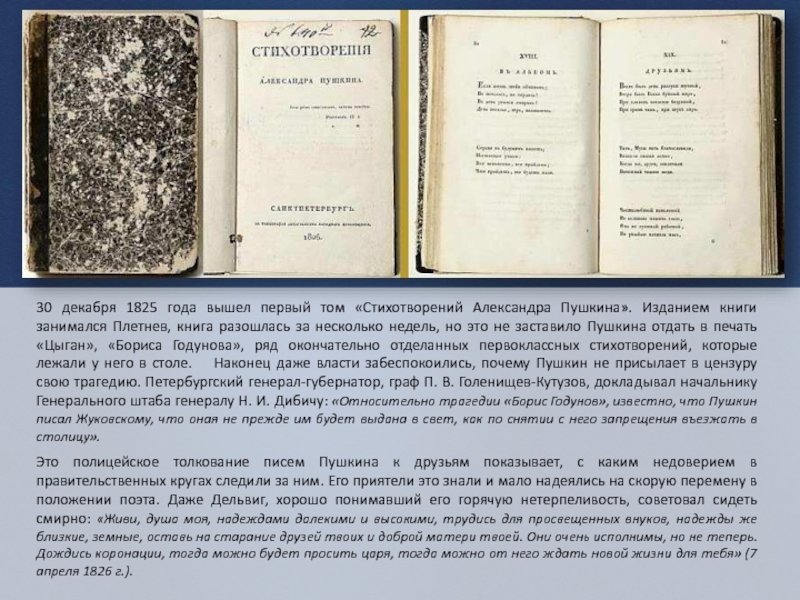

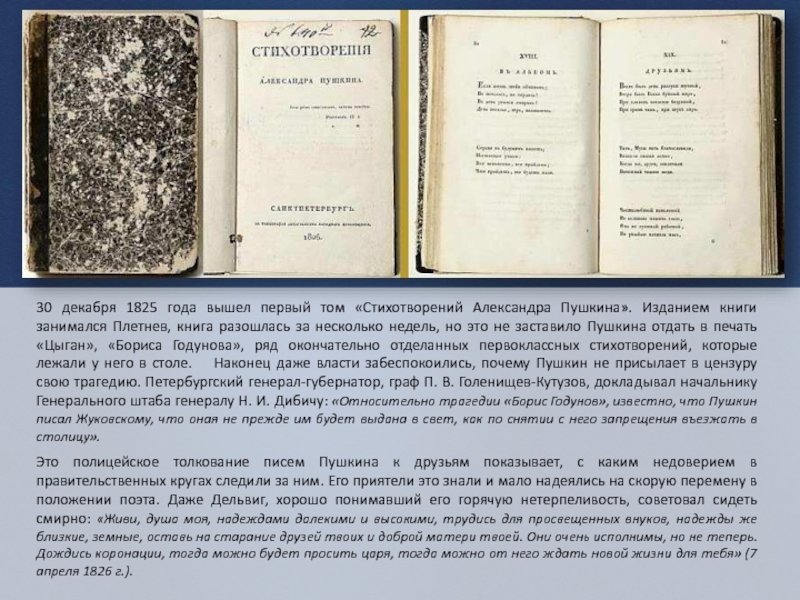

Слайд 3130 декабря 1825 года вышел первый том «Стихотворений Александра Пушкина».

Изданием книги занимался Плетнев, книга разошлась за несколько недель, но

это не заставило Пушкина отдать в печать «Цыган», «Бориса Годунова», ряд окончательно отделанных первоклассных стихотворений, которые лежали у него в столе. Наконец даже власти забеспокоились, почему Пушкин не присылает в цензуру свою трагедию. Петербургский генерал-губернатор, граф П. В. Голенищев-Кутузов, докладывал начальнику Генерального штаба генералу Н. И. Дибичу: «Относительно трагедии «Борис Годунов», известно, что Пушкин писал Жуковскому, что оная не прежде им будет выдана в свет, как по снятии с него запрещения въезжать в столицу».

Это полицейское толкование писем Пушкина к друзьям показывает, с каким недоверием в правительственных кругах следили за ним. Его приятели это знали и мало надеялись на скорую перемену в положении поэта. Даже Дельвиг, хорошо понимавший его горячую нетерпеливость, советовал сидеть смирно: «Живи, душа моя, надеждами далекими и высокими, трудись для просвещенных внуков, надежды же близкие, земные, оставь на старание друзей твоих и доброй матери твоей. Они очень исполнимы, но не теперь. Дождись коронации, тогда можно будет просить царя, тогда можно от него ждать новой жизни для тебя» (7 апреля 1826 г.).

Слайд 32За Пушкиным был усилен тайный надзор, для этого в Псков

был отправлен агент крупного калибра - чиновник Коллегии иностранных дел

А.К. Бошняк «для возможно тайного обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению вольности крестьян и для арестования его и отправления куда следует, буде бы он действительно оказался виновным».

Александр Карлович Бошняк был большой поклонник Пушкина, человек образованный, знавший лично многих писателей и часть заговорщиков-декабристов. Приехав в Псков, он разыграл роль собирателя ботанических коллекций, под этим предлогом разъезжал вокруг Михайловского, разговаривал с помещиками, с трактирщиками, с крестьянами и монахами. Ничего опасного для Пушкина они не сказали.

К июлю Бошняк составил свой рапорт, где говорил, что «Пушкин не действует к возмущению крестьян… что он не может быть почтен, по крайней мере ныне, распространителем вредных в народе слухов, а еще меньше возмутителем, – я, согласно с данным мне повелением, и не приступил к арестованию его!..».

Пушкин не подозревал, что петербургские власти нашли нужным послать в Псковскую губернию одного из своих лучших сыщиков, чтобы проверить, как он себя ведет. Он был настроен примирительно, ждал ответа на свое прошение, которое ещё в мае, по совету друзей, послал Царю.

Слайд 33Прошение Пушкина на высочайшее имя долго гуляло по канцеляриям. Пушкин

ещё в мае 1826 года сам подал его губернатору Адеркасу.

Тот продержал его до середины июля, прежде чем переслать в Ригу генерал-губернатору маркизу Паулуччи, который отправил его министру иностранных дел, графу К. Нессельроде, прибавив от себя, что «упомянутый Пушкин ведёт себя хорошо». Но шли месяцы, а ответа не было…

3 сентября 1826 года Пушкин провёл в Тригорском и был очень весел. Вечером этого дня ему пришёл долгожданный вызов в Москву: «Находящемуся в … губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом с ним нарочным курьером. Господин Пушкин может ехать в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря. По прибытии в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба Его Императорского Величества» (31 августа 1826 г.).

5 сентября утром Пушкин выехал из Пскова в Москву. Кончилась ссыльная жизнь поэта. Но то, что его ожидало в дальнейшем, назвать свободной жизнью трудно.

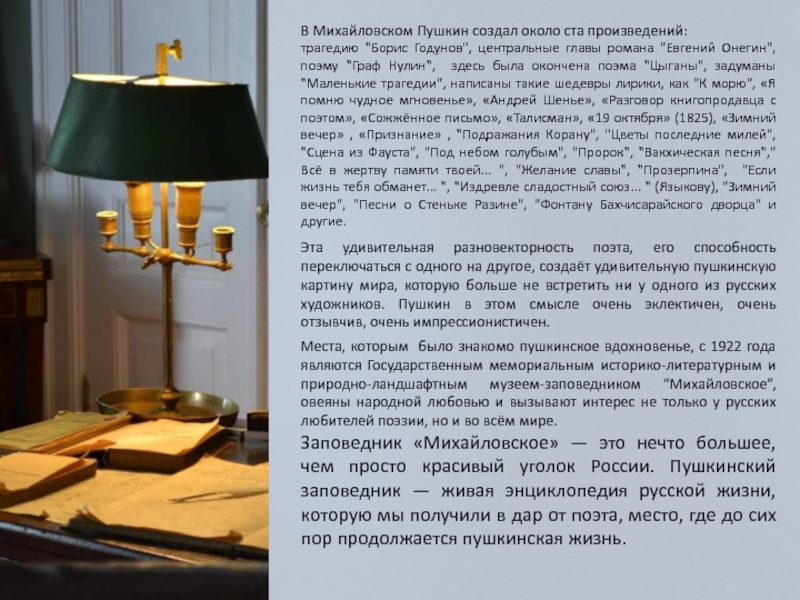

Слайд 34В Михайловском Пушкин создал около ста произведений:

трагедию "Борис

Годунов", центральные главы романа "Евгений Онегин", поэму "Граф Нулин", здесь

была окончена поэма "Цыганы", задуманы "Маленькие трагедии", написаны такие шедевры лирики, как "К морю", «Я помню чудное мгновенье», «Андрей Шенье», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Сожжённое письмо», «Талисман», «19 октября» (1825), «Зимний вечер» , «Признание» , "Подражания Корану", "Цветы последние милей", "Сцена из Фауста", "Под небом голубым", "Пророк", "Вакхическая песня"," Всё в жертву памяти твоей... ", "Желание славы", "Прозерпина", "Если жизнь тебя обманет... ", "Издревле сладостный союз... " (Языкову), "Зимний вечер", "Песни о Стеньке Разине", "Фонтану Бахчисарайского дворца" и другие.

Эта удивительная разновекторность поэта, его способность переключаться с одного на другое, создаёт удивительную пушкинскую картину мира, которую больше не встретить ни у одного из русских художников. Пушкин в этом смысле очень эклектичен, очень отзывчив, очень импрессионистичен.

Места, которым было знакомо пушкинское вдохновенье, с 1922 года являются Государственным мемориальным историко-литературным и природно-ландшафтным музеем-заповедником “Михайловское”, овеяны народной любовью и вызывают интерес не только у русских любителей поэзии, но и во всём мире.

Заповедник «Михайловское» — это нечто большее, чем просто красивый уголок России. Пушкинский заповедник — живая энциклопедия русской жизни, которую мы получили в дар от поэта, место, где до сих пор продолжается пушкинская жизнь.

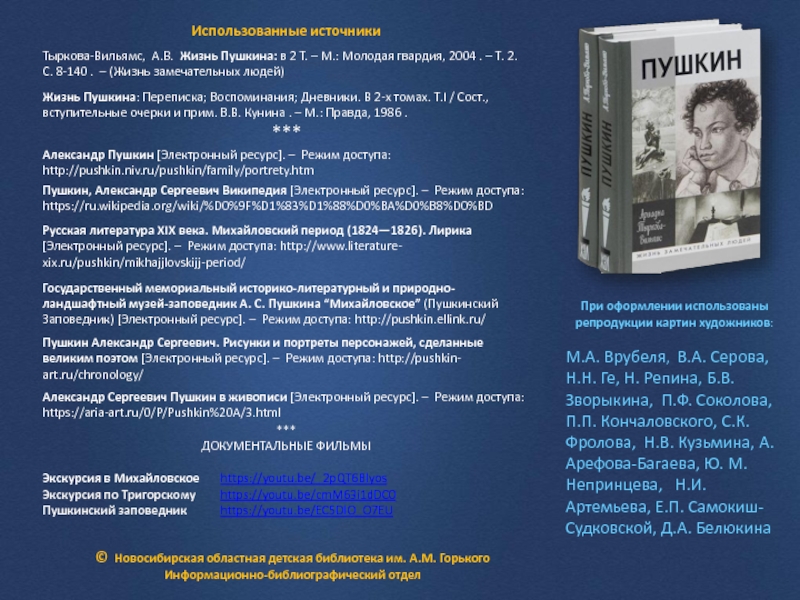

Слайд 35Использованные источники

Тыркова-Вильямс, А.В. Жизнь Пушкина: в 2 Т. – М.:

Молодая гвардия, 2004 . – Т. 2. С. 8-140 .

– (Жизнь замечательных людей)

Жизнь Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2-х томах. Т.I / Сост., вступительные очерки и прим. В.В. Кунина . – М.: Правда, 1986 .

***

Александр Пушкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pushkin.niv.ru/pushkin/family/portrety.htm

Пушкин, Александр Сергеевич Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD

Русская литература XIX века. Михайловский период (1824—1826). Лирика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.literature-xix.ru/pushkin/mikhajjlovskijj-period/

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина “Михайловское” (Пушкинский Заповедник) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pushkin.ellink.ru/

Пушкин Александр Сергеевич. Рисунки и портреты персонажей, сделанные великим поэтом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pushkin-art.ru/chronology/

Александр Сергеевич Пушкин в живописи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aria-art.ru/0/P/Pushkin%20A/3.html

***

Документальные фильмы

Экскурсия в Михайловское https://youtu.be/_2pQT6Blyos

Экскурсия по Тригорскому https://youtu.be/cmM63i1dDC0

Пушкинский заповедник https://youtu.be/EC5DlO_O7EU

При оформлении использованы репродукции картин художников:

М.А. Врубеля, В.А. Серова, Н.Н. Ге, Н. Репина, Б.В. Зворыкина, П.Ф. Соколова, П.П. Кончаловского, С.К. Фролова, Н.В. Кузьмина, А. Арефова-Багаева, Ю. М. Непринцева, Н.И. Артемьева, Е.П. Самокиш-Судковской, Д.А. Белюкина

© Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького

Информационно-библиографический отдел