Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Архитектура конца XV - начала XVI в. Подготовила: преподаватель истории

Содержание

- 1. Архитектура конца XV - начала XVI в. Подготовила: преподаватель истории

- 2. Благовещенский собор Московского Кремля

- 3. ИСТОРИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРАБлаговещенский Собор – домовая церковь

- 4. Слайд 4

- 5. Так изображали древнерусские художники дворец великого

- 6. В конце Xvстолетия в Кремле началось строительство

- 7. Грановитая палата (тронный зал великокняжеского дворца)

- 8. ИсторияИстория Грановитой палаты начинается с 1487 г.,

- 9. Грановитая палата. Парадный фасад, вид с соборной площади.

- 10. Красное крыльцо. Южная сторона фасада

- 11. Грановитая палата. Фрагмент облицовки

- 12. Интерьер Грановитой палаты Особенность Грановитой

- 13. Слайд 13

- 14. Архангельский собор. Архитектор Алевиз Фрязин (Новый)

- 15. Архангельский собор Московского Кремля — усыпальница русских

- 16. Юго-восточная сторонаВход в Архангельский Собор

- 17. Архангельский собор. Фрагмент декора: раковины в закомарах

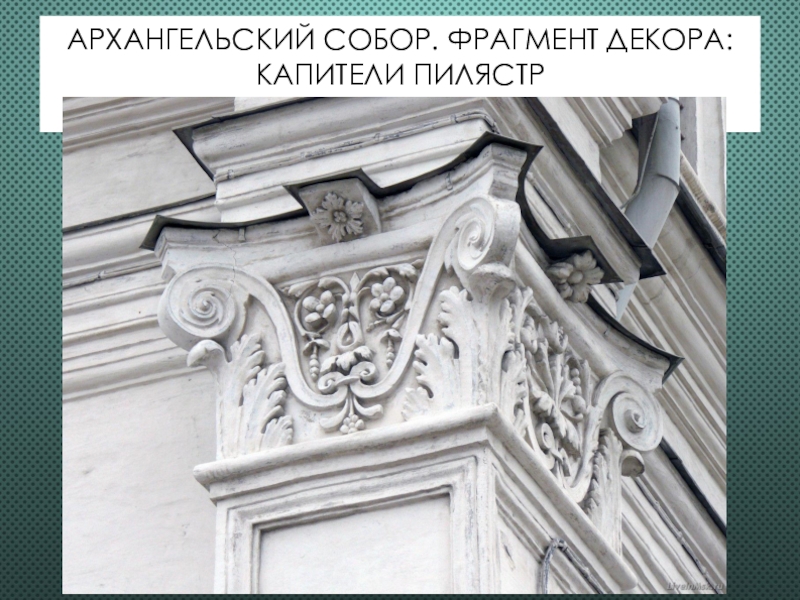

- 18. Архангельский собор. Фрагмент декора: капители пилястр

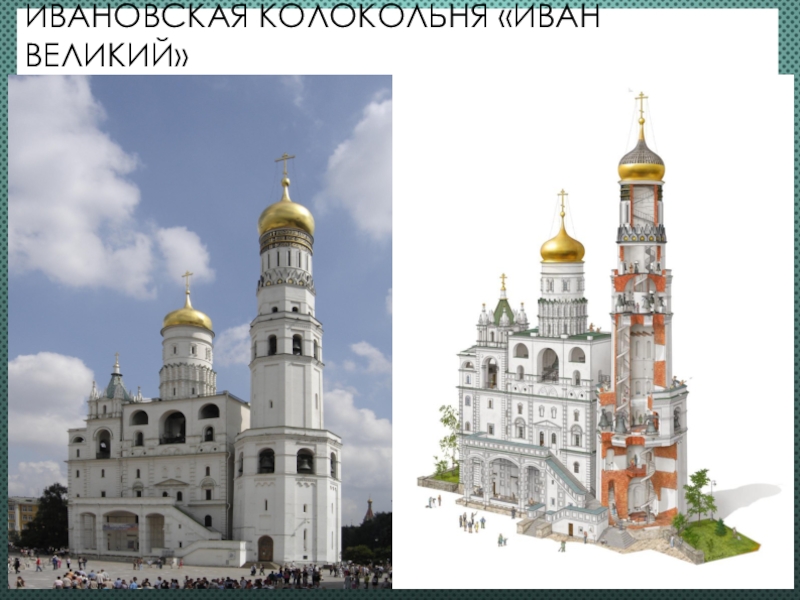

- 19. Ивановская колокольня «Иван Великий»

- 20. История церкви-колокольни Ивана Великого официально начинается с

- 21. В 1600 году Борисом Годуновым церковь Ивана

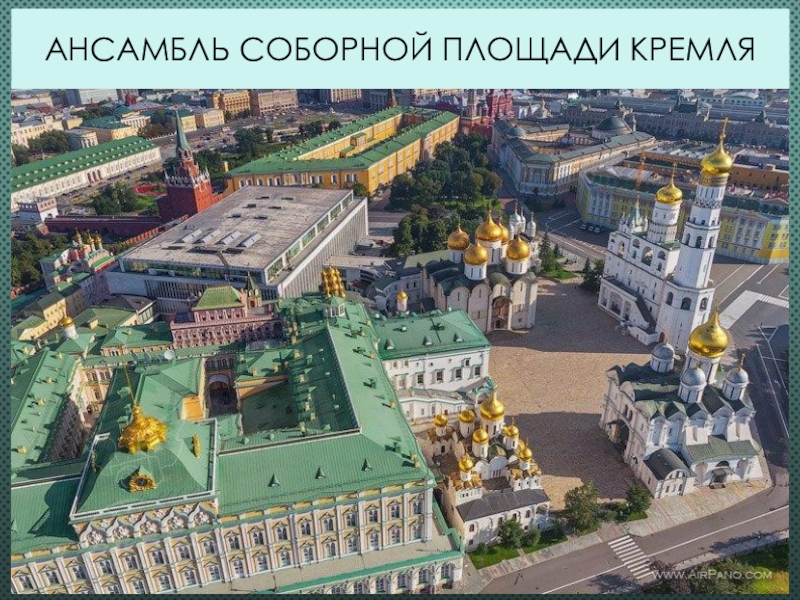

- 22. Ансамбль Соборной площади Кремля

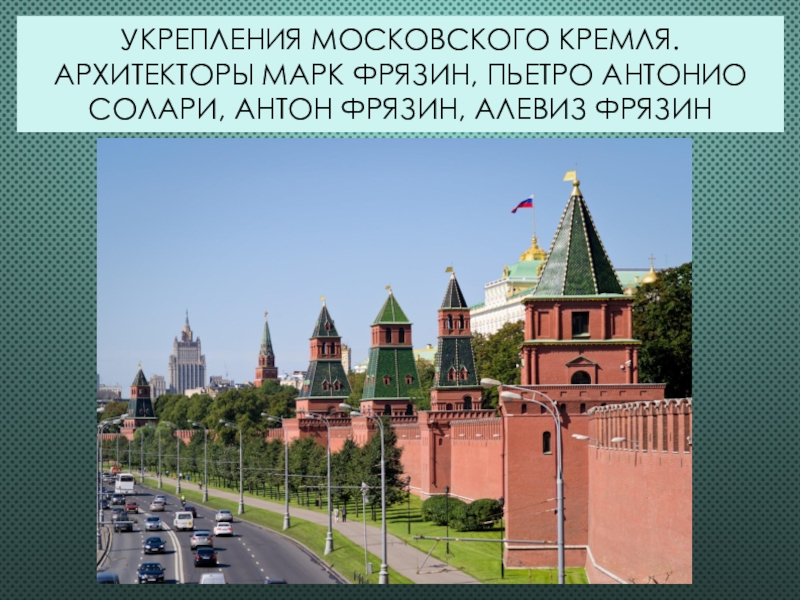

- 23. Укрепления Московского Кремля. Архитекторы Марк Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Антон Фрязин, Алевиз Фрязин

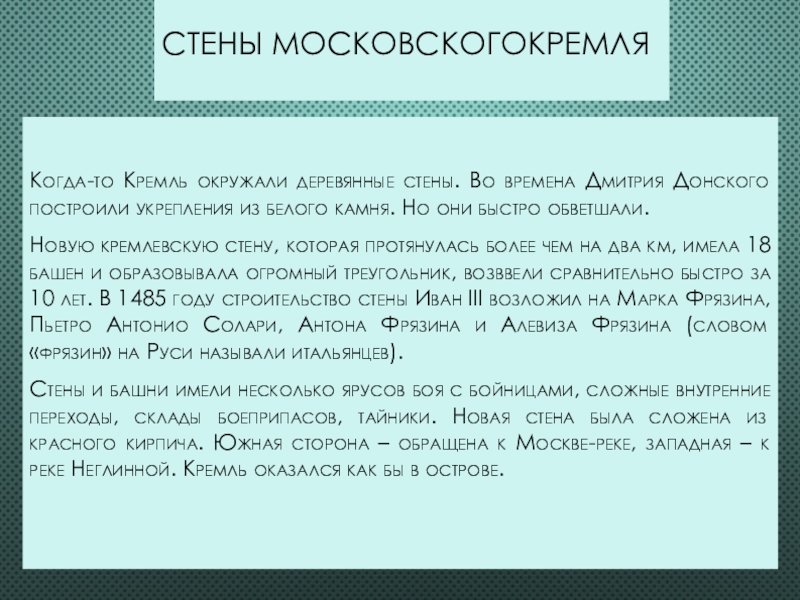

- 24. Стены МосковскогоКремляКогда-то Кремль окружали деревянные стены. Во

- 25. Слайд 25

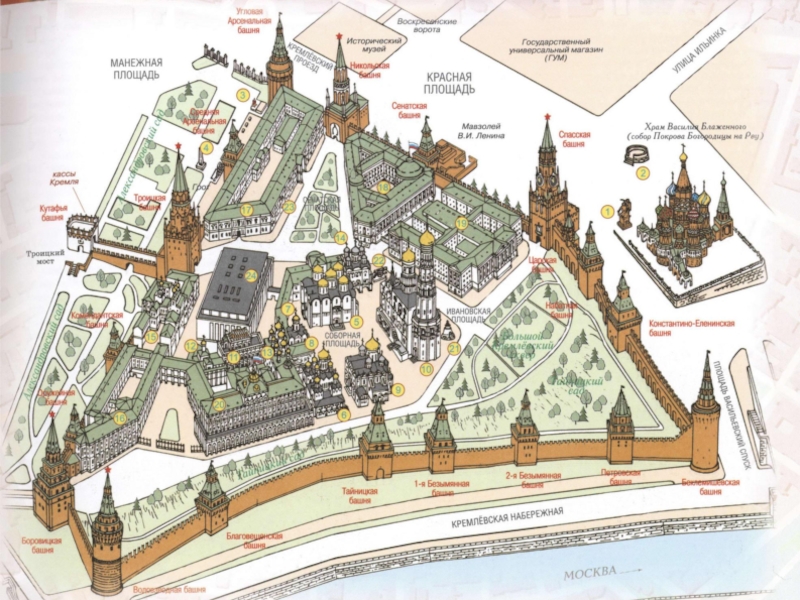

- 26. Карта-схема Московского Кремля

- 27. Спасская (Фроловская) башня Возведена

- 28. Водовзводная башня Водовзводная (Свиблова) башня — юго-западная

- 29. Тайницкая башня С юга на Москву

- 30. Кутафья и Троицкая башни Троицкая башня

- 31. Никольская башня Одновременно со Спасской башней на

- 32. Царская башня Небольшая башенка поставлена прямо

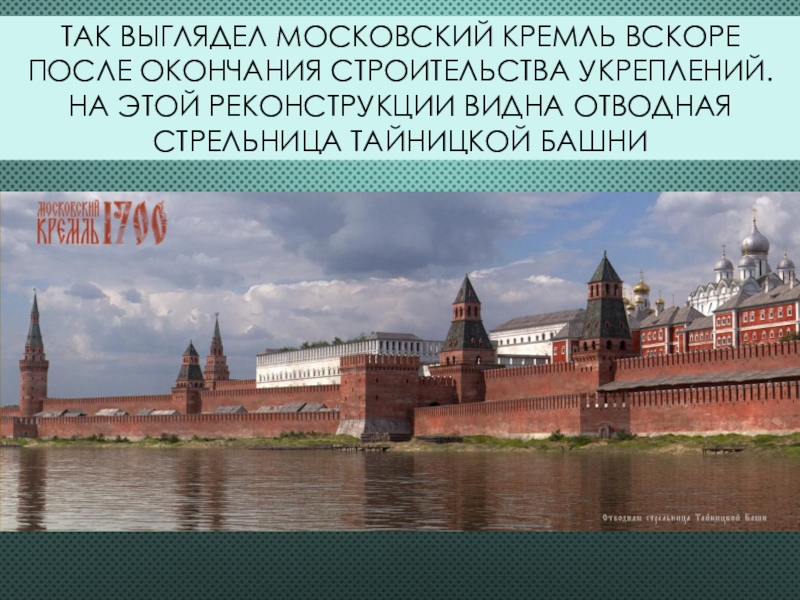

- 33. Так выглядел Московский Кремль вскоре после окончания

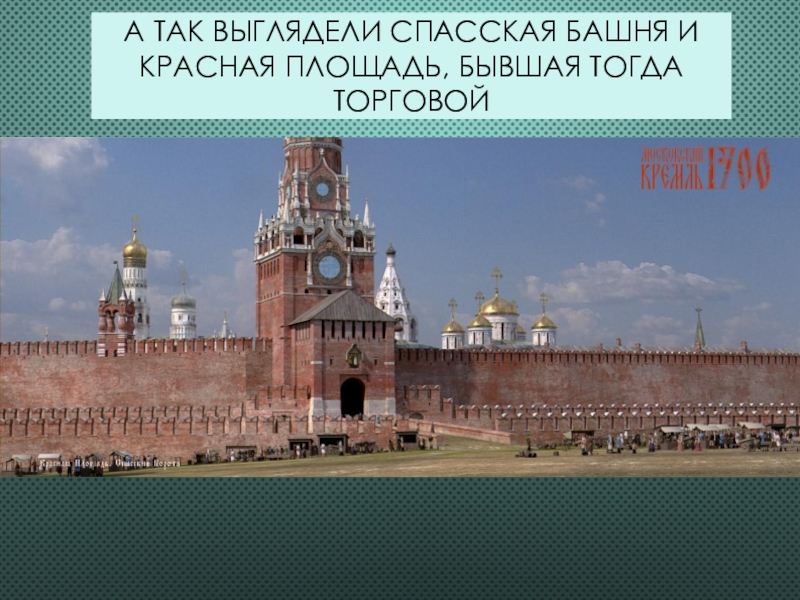

- 34. А так выглядели Спасская башня и Красная площадь, бывшая тогда торговой

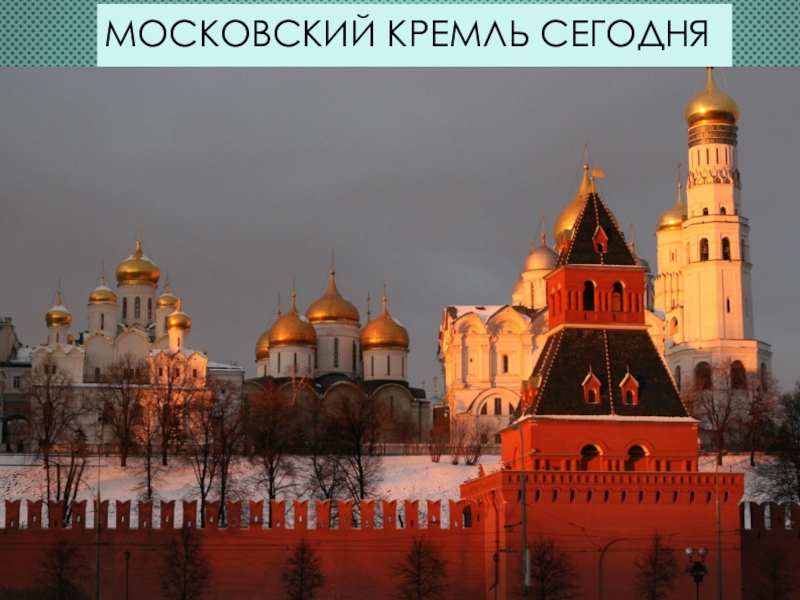

- 35. Московский Кремль сегодня

- 36. Скачать презентанцию

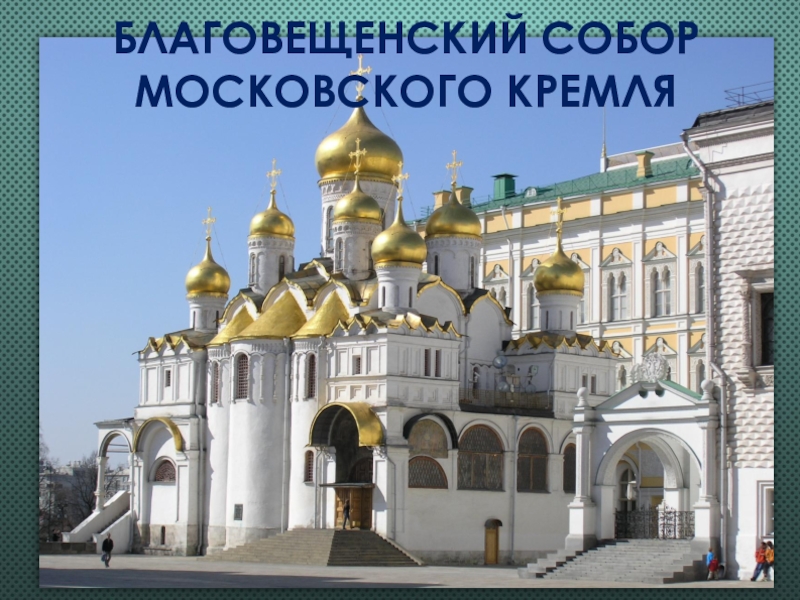

Благовещенский собор Московского Кремля

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Архитектура конца XV - начала XVI в.

Подготовила: преподаватель истории искусств

Лябахова Юлия Андреевна

Слайд 3

ИСТОРИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА

Благовещенский Собор – домовая церковь московских царей и

князей.

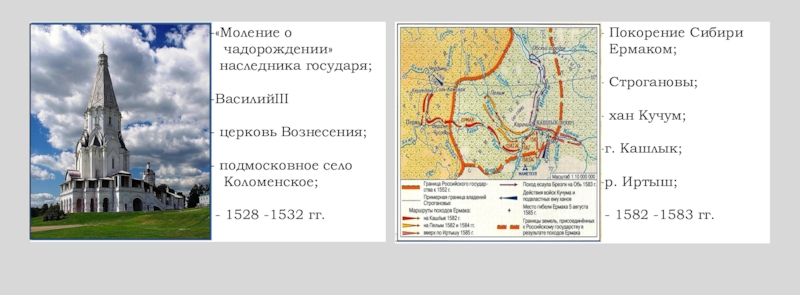

Деревянный Благовещенский собор был построен в 1291 году Владимирским князем

Андреем Александровичем. Это была одноглавая церковь. В 1416-м здание разобрали и возвели новое, расширенное до размеров современного. В 1484 году по приказу Ивана III началось строительство нового здания храма под руководством мастеров Кривцова и Мышкина. Возведение было закончено через пять лет, 9 августа 1489 года, после чего его освятил митрополит Геронтий. Храм, выполненный из кирпича, был окружён крытыми галереями — папертями. От предшествующей постройки сохранили подклет, использовавшийся для хранения княжеской казны.

Благовещенский собор строили мастера из Пскова. Они применили художественные приемы различных архитектурных школ, существовавших на Руси. Это подчеркнуло общерусский характер кремлевской архитектуры.

Здесь совершались религиозные обряды семейного характера, происходили встречи, здесь до 1671 года венчались, т.е. вступали в брак русские государи. В престольный праздник, вспоминая благочестивую христианскую традицию, введённую ещё князем Владимиром Святославичем, в царских хоромах храма устраивали пиры для нищих.

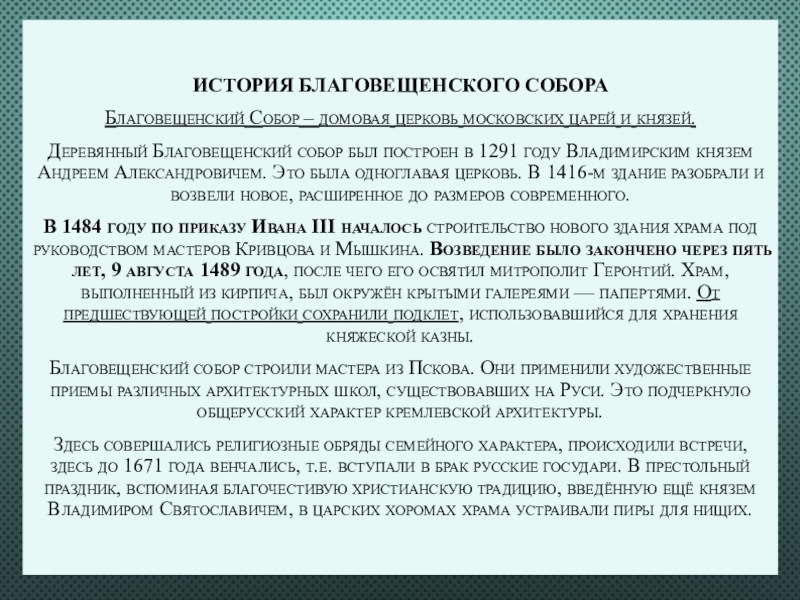

Слайд 5 Так изображали древнерусские художники дворец великого князя московского (архитекторы Марк

Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Алевиз Новый)

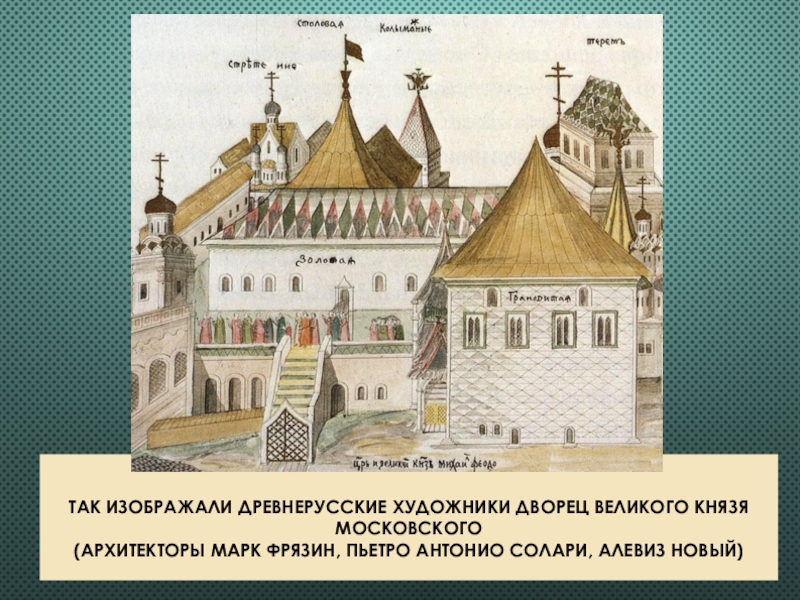

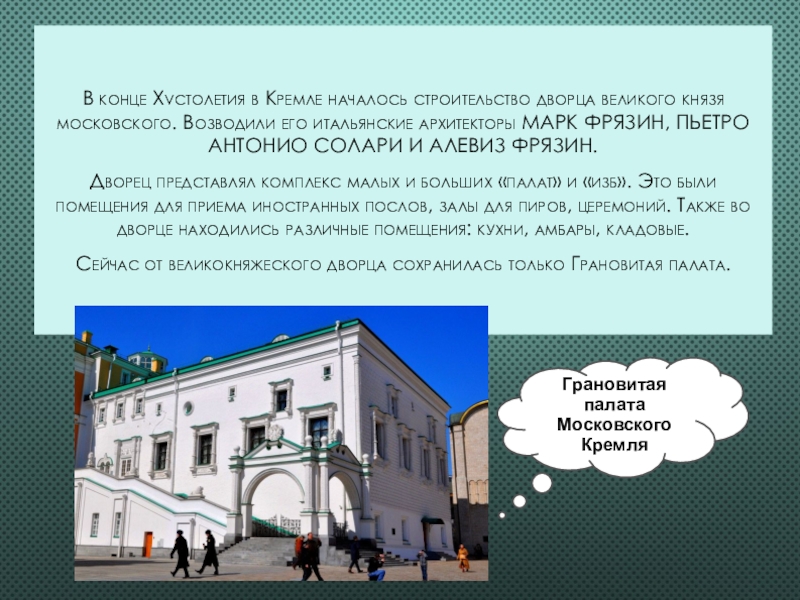

Слайд 6В конце Xvстолетия в Кремле началось строительство дворца великого князя

московского. Возводили его итальянские архитекторы МАРК ФРЯЗИН, ПЬЕТРО АНТОНИО СОЛАРИ

И АЛЕВИЗ ФРЯЗИН.Дворец представлял комплекс малых и больших «палат» и «изб». Это были помещения для приема иностранных послов, залы для пиров, церемоний. Также во дворце находились различные помещения: кухни, амбары, кладовые.

Сейчас от великокняжеского дворца сохранилась только Грановитая палата.

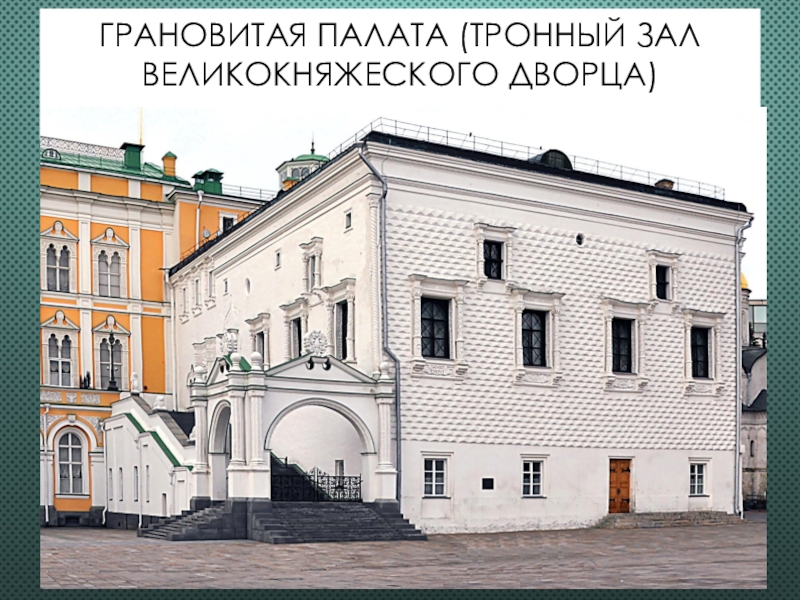

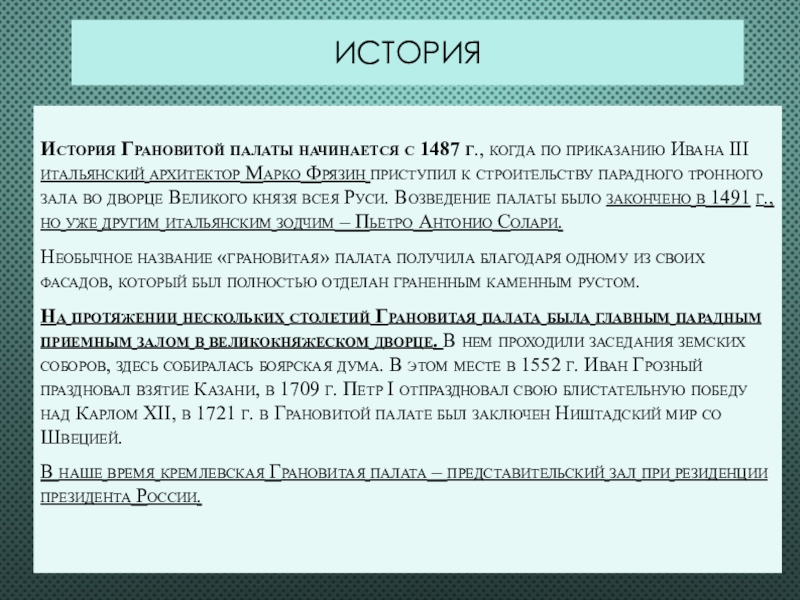

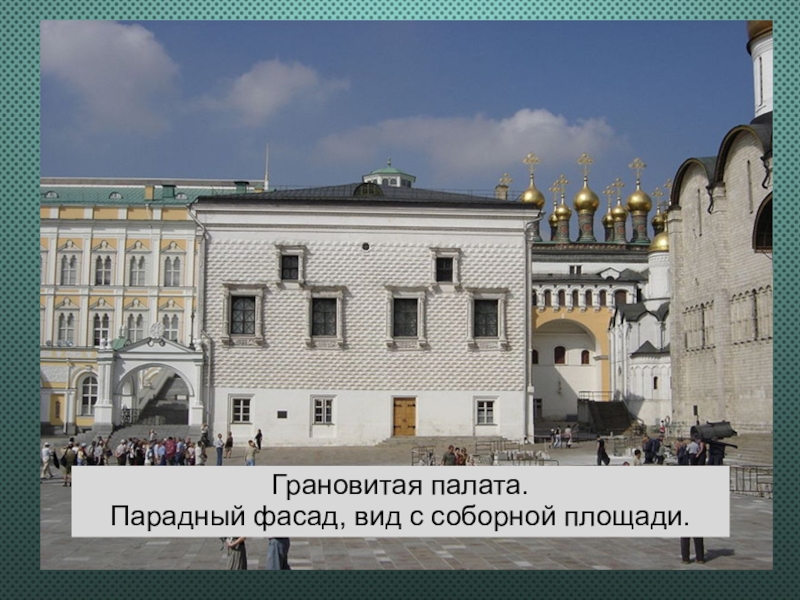

Грановитая палата Московского Кремля

Слайд 8История

История Грановитой палаты начинается с 1487 г., когда по приказанию

Ивана III итальянский архитектор Марко Фрязин приступил к строительству парадного

тронного зала во дворце Великого князя всея Руси. Возведение палаты было закончено в 1491 г., но уже другим итальянским зодчим – Пьетро Антонио Солари.Необычное название «грановитая» палата получила благодаря одному из своих фасадов, который был полностью отделан граненным каменным рустом.

На протяжении нескольких столетий Грановитая палата была главным парадным приемным залом в великокняжеском дворце. В нем проходили заседания земских соборов, здесь собиралась боярская дума. В этом месте в 1552 г. Иван Грозный праздновал взятие Казани, в 1709 г. Петр I отпраздновал свою блистательную победу над Карлом XII, в 1721 г. в Грановитой палате был заключен Ништадский мир со Швецией.

В наше время кремлевская Грановитая палата – представительский зал при резиденции президента России.

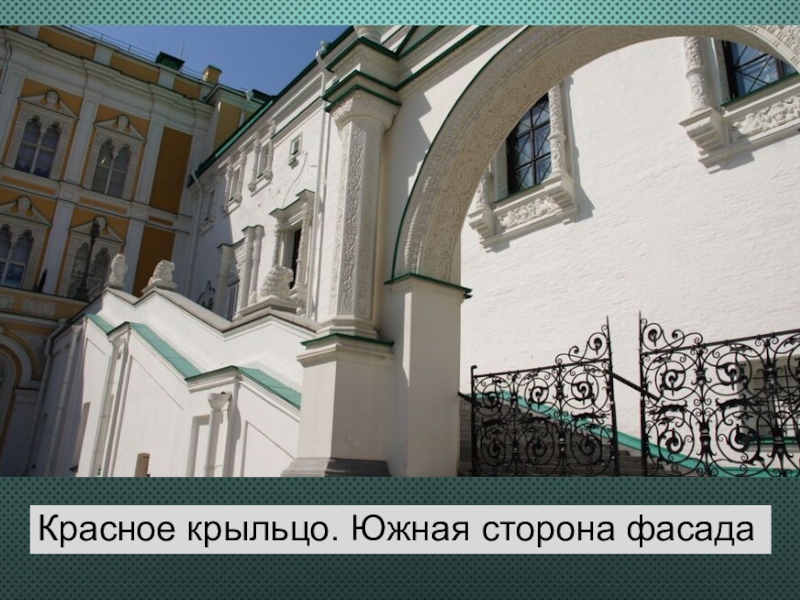

Слайд 12

Интерьер Грановитой палаты

Особенность Грановитой палате придает уникальная система крестовых сводов,

которые опираются на один центральный столб. Площадь зала составляет 495

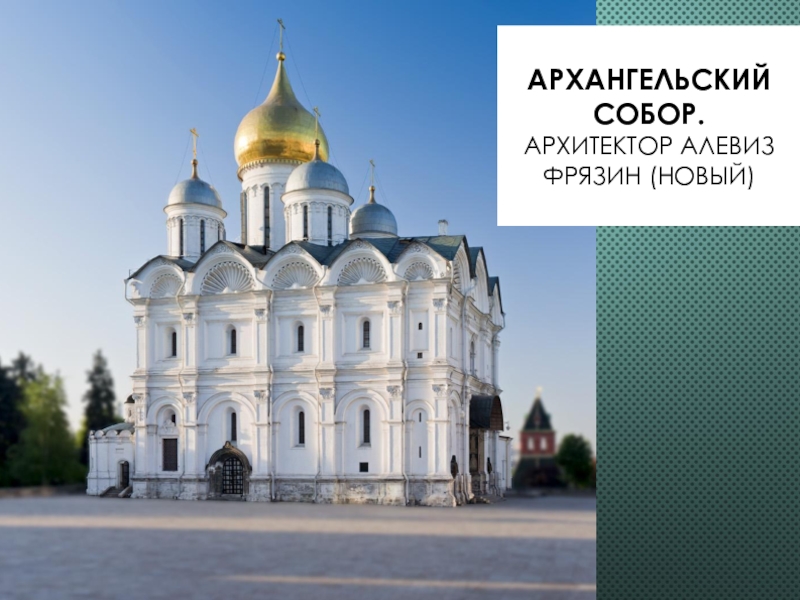

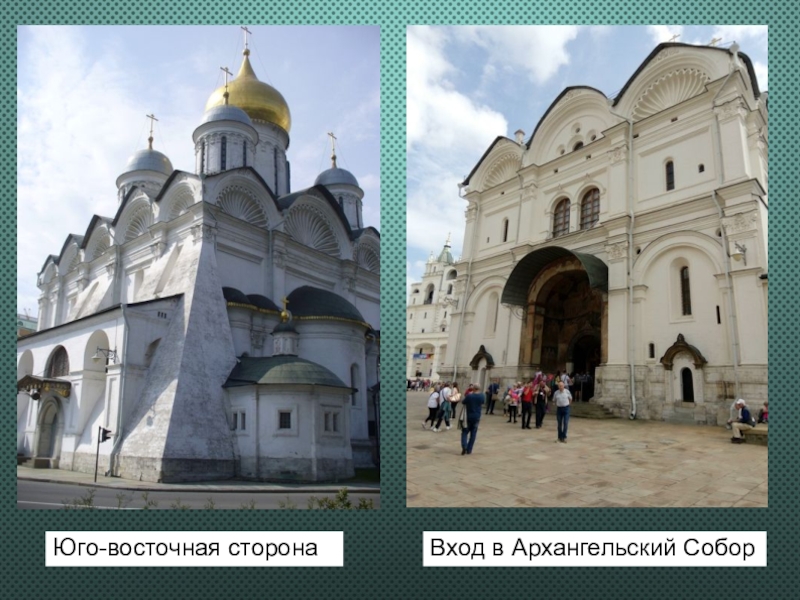

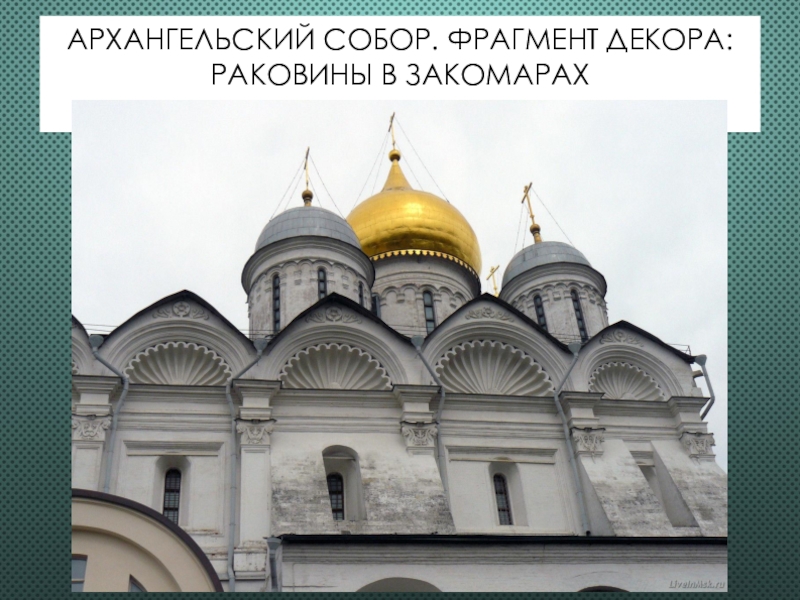

м², высота – 9 м.Слайд 15Архангельский собор Московского Кремля — усыпальница русских царей (1505 -

1508)

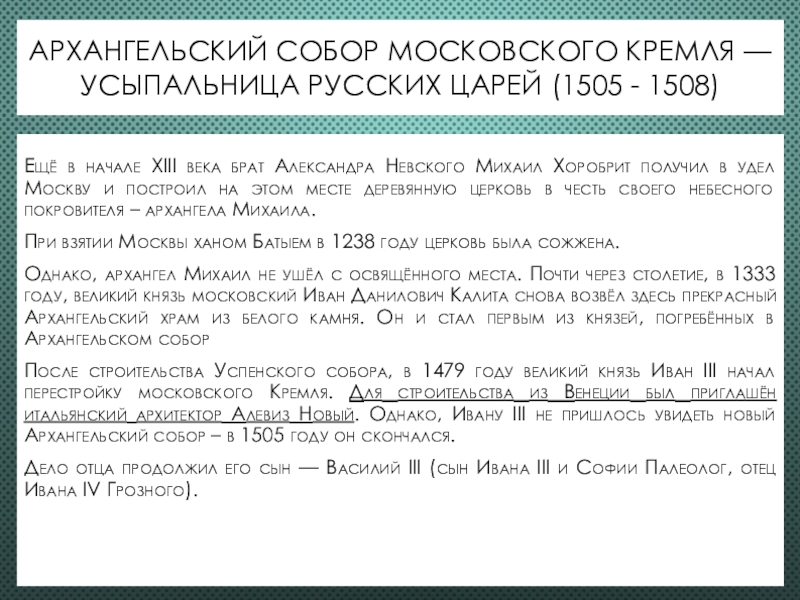

Ещё в начале XIII века брат Александра Невского Михаил Хоробрит

получил в удел Москву и построил на этом месте деревянную церковь в честь своего небесного покровителя – архангела Михаила. При взятии Москвы ханом Батыем в 1238 году церковь была сожжена.

Однако, архангел Михаил не ушёл с освящённого места. Почти через столетие, в 1333 году, великий князь московский Иван Данилович Калита снова возвёл здесь прекрасный Архангельский храм из белого камня. Он и стал первым из князей, погребённых в Архангельском собор

После строительства Успенского собора, в 1479 году великий князь Иван III начал перестройку московского Кремля. Для строительства из Венеции был приглашён итальянский архитектор Алевиз Новый. Однако, Ивану III не пришлось увидеть новый Архангельский собор – в 1505 году он скончался.

Дело отца продолжил его сын — Василий III (сын Ивана III и Софии Палеолог, отец Ивана IV Грозного).

Слайд 20

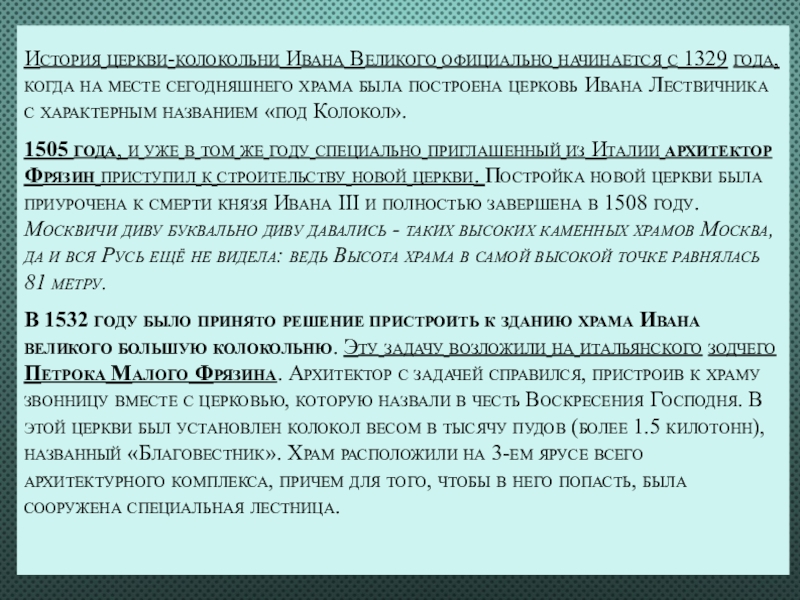

История церкви-колокольни Ивана Великого официально начинается с 1329 года, когда

на месте сегодняшнего храма была построена церковь Ивана Лествичника с

характерным названием «под Колокол».1505 года, и уже в том же году специально приглашенный из Италии архитектор Фрязин приступил к строительству новой церкви. Постройка новой церкви была приурочена к смерти князя Ивана III и полностью завершена в 1508 году. Москвичи диву буквально диву давались - таких высоких каменных храмов Москва, да и вся Русь ещё не видела: ведь Высота храма в самой высокой точке равнялась 81 метру.

В 1532 году было принято решение пристроить к зданию храма Ивана великого большую колокольню. Эту задачу возложили на итальянского зодчего Петрока Малого Фрязина. Архитектор с задачей справился, пристроив к храму звонницу вместе с церковью, которую назвали в честь Воскресения Господня. В этой церкви был установлен колокол весом в тысячу пудов (более 1.5 килотонн), названный «Благовестник». Храм расположили на 3-ем ярусе всего архитектурного комплекса, причем для того, чтобы в него попасть, была сооружена специальная лестница.

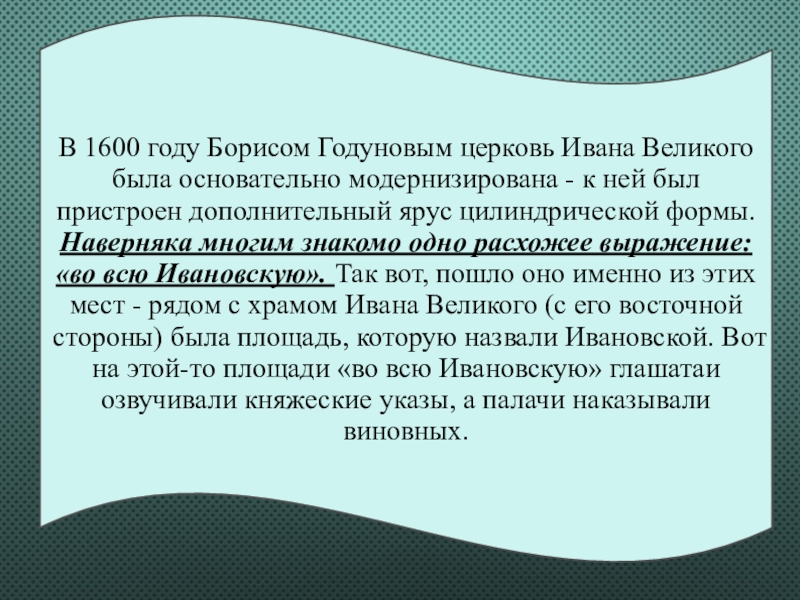

Слайд 21В 1600 году Борисом Годуновым церковь Ивана Великого была основательно

модернизирована - к ней был пристроен дополнительный ярус цилиндрической формы.

Наверняка многим знакомо одно расхожее выражение: «во всю Ивановскую». Так вот, пошло оно именно из этих мест - рядом с храмом Ивана Великого (с его восточной стороны) была площадь, которую назвали Ивановской. Вот на этой-то площади «во всю Ивановскую» глашатаи озвучивали княжеские указы, а палачи наказывали виновных.Слайд 23Укрепления Московского Кремля. Архитекторы Марк Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Антон

Фрязин, Алевиз Фрязин

Слайд 24Стены МосковскогоКремля

Когда-то Кремль окружали деревянные стены. Во времена Дмитрия Донского

построили укрепления из белого камня. Но они быстро обветшали.

Новую

кремлевскую стену, которая протянулась более чем на два км, имела 18 башен и образовывала огромный треугольник, возввели сравнительно быстро за 10 лет. В 1485 году строительство стены Иван III возложил на Марка Фрязина, Пьетро Антонио Солари, Антона Фрязина и Алевиза Фрязина (словом «фрязин» на Руси называли итальянцев).Стены и башни имели несколько ярусов боя с бойницами, сложные внутренние переходы, склады боеприпасов, тайники. Новая стена была сложена из красного кирпича. Южная сторона – обращена к Москве-реке, западная – к реке Неглинной. Кремль оказался как бы в острове.

Слайд 27

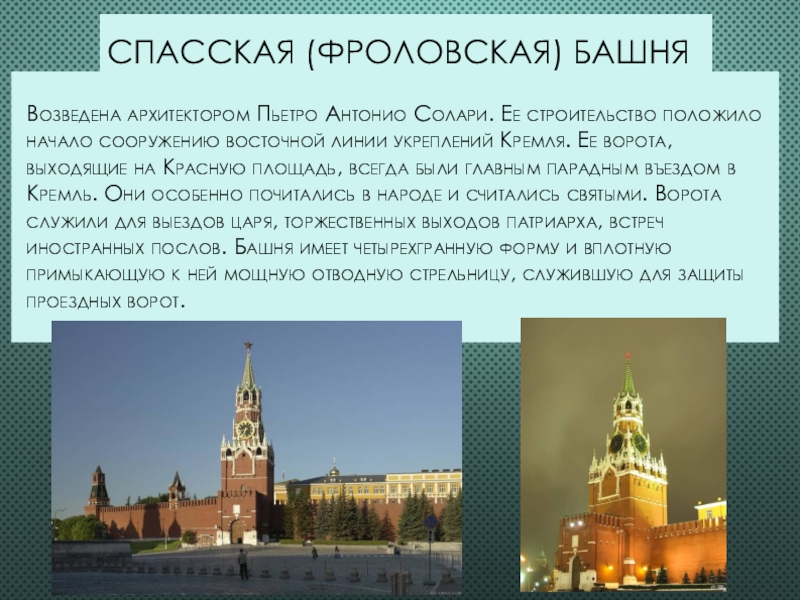

Спасская (Фроловская) башня

Возведена архитектором Пьетро Антонио Солари. Ее строительство положило

начало сооружению восточной линии укреплений Кремля. Ее ворота, выходящие на

Красную площадь, всегда были главным парадным въездом в Кремль. Они особенно почитались в народе и считались святыми. Ворота служили для выездов царя, торжественных выходов патриарха, встреч иностранных послов. Башня имеет четырехгранную форму и вплотную примыкающую к ней мощную отводную стрельницу, служившую для защиты проездных ворот.Слайд 28Водовзводная башня

Водовзводная (Свиблова) башня — юго-западная угловая башня Московского Кремля.

Располагается на углу Кремлёвской набережной и Александровского сада, на берегу

Москвы-реки. Возведена архитектором Антоном Фрязиным. Название Свиблова происходит от боярской фамилии Свибловых, двор которых примыкал к башне. Современное название получила в 1633 году после установки в ней водоподъёмной машины для подачи воды из Москвы-реки в Кремль.Слайд 29

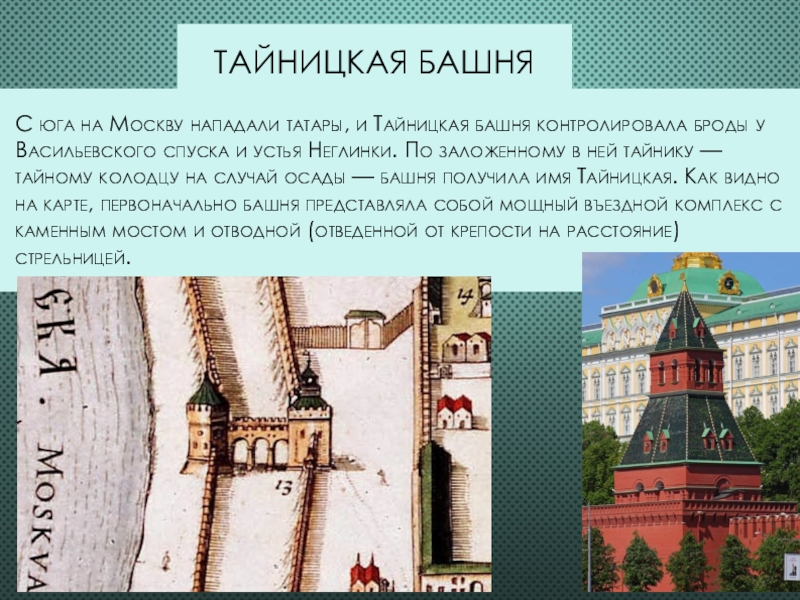

Тайницкая башня

С юга на Москву нападали татары, и Тайницкая башня

контролировала броды у Васильевского спуска и устья Неглинки. По заложенному

в ней тайнику — тайному колодцу на случай осады — башня получила имя Тайницкая. Как видно на карте, первоначально башня представляла собой мощный въездной комплекс с каменным мостом и отводной (отведенной от крепости на расстояние) стрельницей.Слайд 30

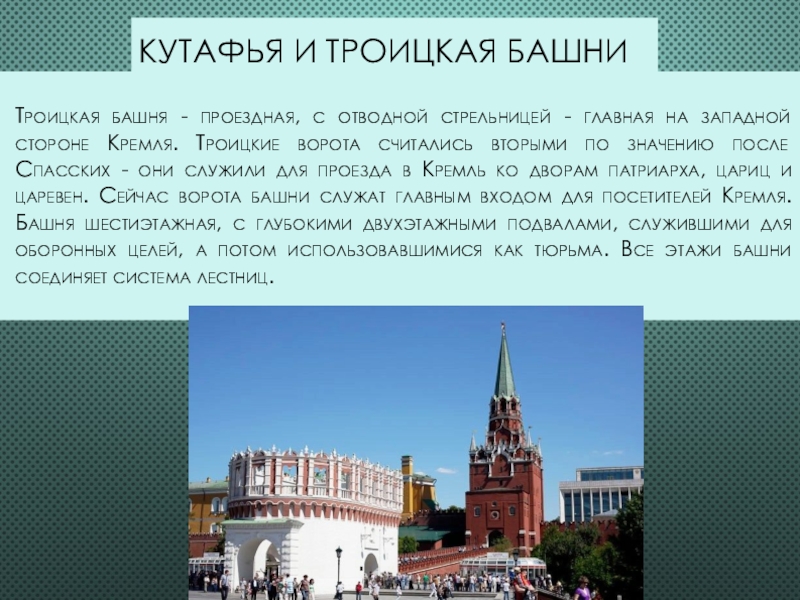

Кутафья и Троицкая башни

Троицкая башня - проездная, с отводной стрельницей

- главная на западной стороне Кремля. Троицкие ворота считались вторыми

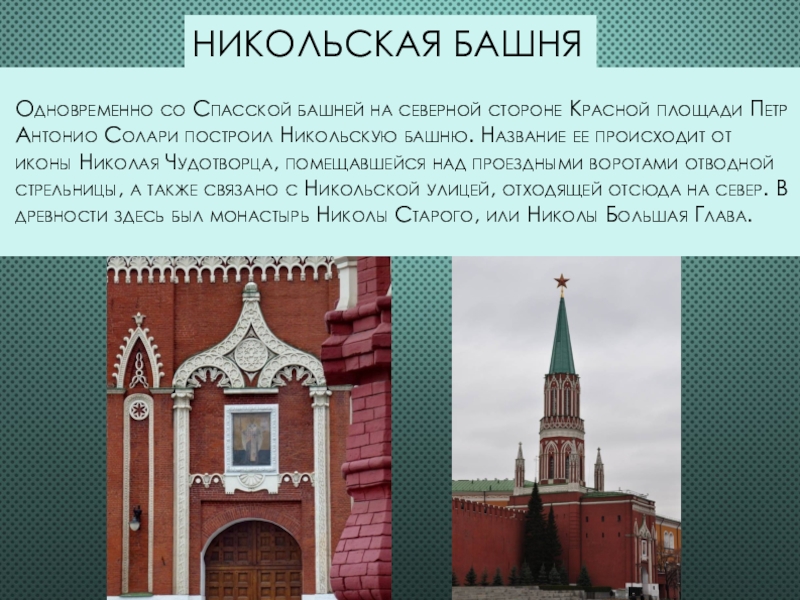

по значению после Спасских - они служили для проезда в Кремль ко дворам патриарха, цариц и царевен. Сейчас ворота башни служат главным входом для посетителей Кремля. Башня шестиэтажная, с глубокими двухэтажными подвалами, служившими для оборонных целей, а потом использовавшимися как тюрьма. Все этажи башни соединяет система лестниц.Слайд 31Никольская башня

Одновременно со Спасской башней на северной стороне Красной площади

Петр Антонио Солари построил Никольскую башню. Название ее происходит от

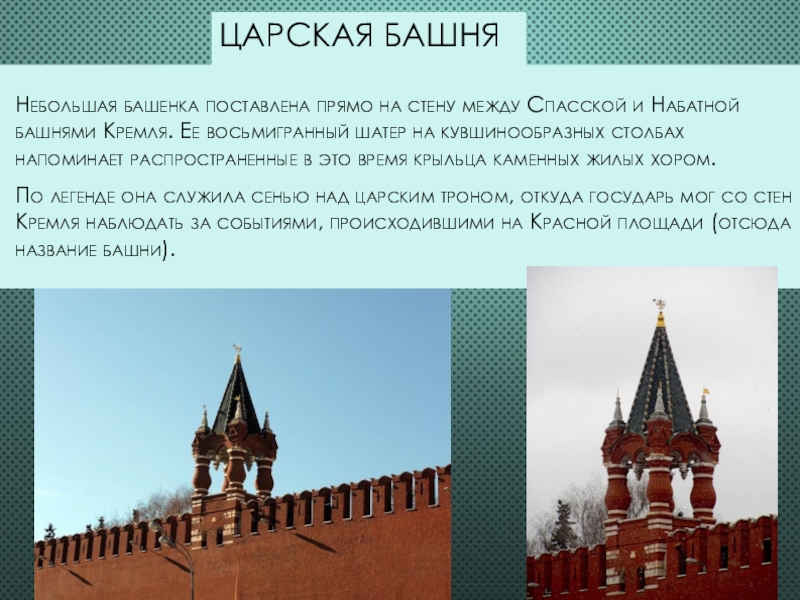

иконы Николая Чудотворца, помещавшейся над проездными воротами отводной стрельницы, а также связано с Никольской улицей, отходящей отсюда на север. В древности здесь был монастырь Николы Старого, или Николы Большая Глава.Слайд 32Царская башня

Небольшая башенка поставлена прямо на стену между Спасской и

Набатной башнями Кремля. Ее восьмигранный шатер на кувшинообразных столбах напоминает

распространенные в это время крыльца каменных жилых хором.По легенде она служила сенью над царским троном, откуда государь мог со стен Кремля наблюдать за событиями, происходившими на Красной площади (отсюда название башни).