Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Бронхоэктазии

Содержание

- 1. Бронхоэктазии

- 2. Определение Бронхоэктазии- заболевание приобретенного характера с локализованным

- 3. Эпидемиология Распространенность бронхоэктазий широко варьируют. По данным

- 4. ЭтиологияСущественное значение в происхождении болезни отводится генетически

- 5. Патогенез В патогенезе БЭ большое значение придается

- 6. Этиопатогенез (Thurbeck W.M., Iseman M.D.)● Постинфекционные (инфекции нижних

- 7. ●Генетически детерминированные (муковисцидоз, синдром цилиарной дискинезии, синдром

- 8. Классификация 1.По распространенности:-локализованные (одностороннее поражение);-диффузные (двустороннее поражение)2.

- 9. Клиника - Фаза обострения - Фаза ремиссииВ

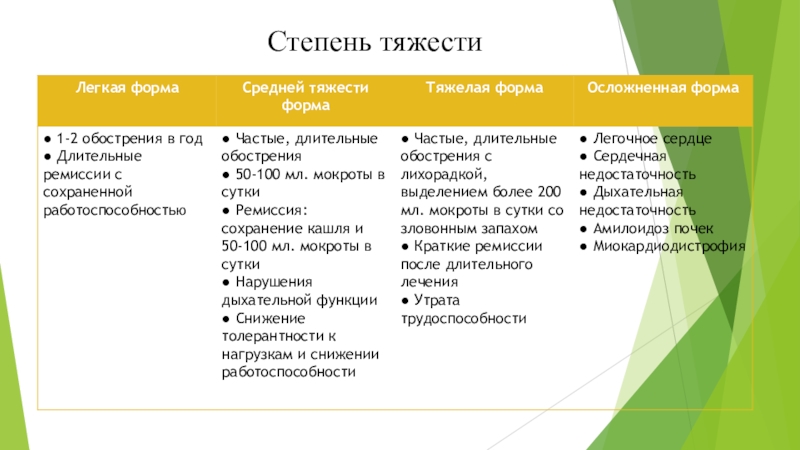

- 10. Степень тяжести

- 11. Status praesensОсмотр: бледность кожных покровов и видимых

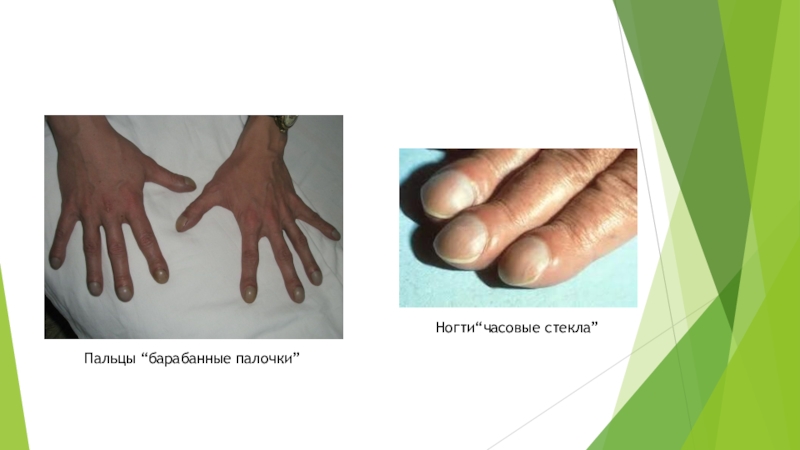

- 12. Пальцы “барабанные палочки”Ногти“часовые стекла”

- 13. Диагностика1. Лабораторные данные: ● ОАК: лейкоцитоз, палочкоядерный

- 14. 2. Инструментальные исследования: ● Рентгенография легких. Отмечается

- 15. Лечение Больные нуждаются в определенном лечебном режиме

- 16. Спасибо за внимание!

- 17. Скачать презентанцию

Определение Бронхоэктазии- заболевание приобретенного характера с локализованным хроническим нагноительным процессом(гнойным эндобронхитом) в необратимо измененных (расширенных, деформированнных) и функционально неполноценных бронхах с преимущественной локализацией в нижних отделах легких.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Определение

Бронхоэктазии- заболевание приобретенного характера с локализованным хроническим нагноительным процессом(гнойным

Слайд 3Эпидемиология

Распространенность бронхоэктазий широко варьируют. По данным разных авторов, в

среднем на земном шаре распространенность бронхоэктазий составляет в среднем 1,3

на 1000 человек населения. Бронхоэктазии выявляются с разной частотой в различных климатических зонах. У мужчин бронхоэктазы встречаются чаще, чем у женщин, в соотношении 3:1Слайд 4Этиология

Существенное значение в происхождении болезни отводится генетически обусловленной неполноценности бронхиального

дерева (врожденная “слабость” бронхиальной стенки), а так же острым респираторным

инфекциям у детей (частые ОРЗ, бронхиты, пневмонии, корь, коклюш и др.).Слайд 5Патогенез

В патогенезе БЭ большое значение придается двум основным факторам

– локальному воспалительному (нагноительному) процессу в бронхах (локальному гнойному эндобронхиту)

и обструктивному ателектазу. Обтурация бронха и задержка выведения бронхиального секрета способствуют развитию и прогрессированию воспалительного (нагноительного) процесса в просвете бронха дистальнее места обструкции. Это обусловливает постепенное нарастание воспалительных изменений в слизистой оболочке, подслизистом слое, что сопровождается перестройкой структуры клеток эпителия, повреждения высокодифференцированного мерцательного эпителия с замещением его многослойным плоским эпителием. Все эти факторы снижают эффективность мукоцилиарного клиренса.Кроме того, нарушение микроциркуляции крови и лимфы приводит к дегенерации хрящевой пластинки и дистрофическому перерождению гладких мышечных волокон с последующим замещением их рубцовой тканью, что вызывает развитие деформирующего бронхита.

Слайд 6Этиопатогенез (Thurbeck W.M., Iseman M.D.)

● Постинфекционные (инфекции нижних дыхательных

путей у детей,

абсцедирующие пневмонии у взрослых, туберкулез; аденовирусная инфекция, коклюш, корь; другие инфекции дыхательных

путей) ● Обструктивные (инородное тело, опухоли, внешняя компрессия дыхательных путей) ● Ингаляционные повреждения (вдыхание токсинов, раздражающих газов, паров, дыма, включая термические повреждения) ● Аспирационные (гастроэзофагеальный рефлюкс, аспирационные пневмонии, санационные процедуры)Слайд 7●Генетически детерминированные (муковисцидоз, синдром цилиарной дискинезии, синдром Юинга) ● Врожденные аномалии –

дисплазии (агенезии, гипоплазии, секвестрации, шунты, карликовость) ●Первичные иммунные расстройства (гуморальные дефекты, клеточные или

смешанные расстройства, дисфункция нейтрофилов) ● Дефицит и аномалии α1-антитрипсина и хронические диффузные заболевания легких известной или неустановленной этиологии (идиопатический легочный фиброз, коллагенозы, саркоидоз) ● Идиопатические воспалительные расстройства (анкилозирующий спондилоартрит, воспалительные заболевания кишечника, рецидивирующий полихондрит) ● Другие причины (аллергический бронхолегочный аспергиллез/микоз, ВИЧ-инфекция/СПИД, «синдром желтых ногтей», радиационное повреждение)Слайд 8Классификация

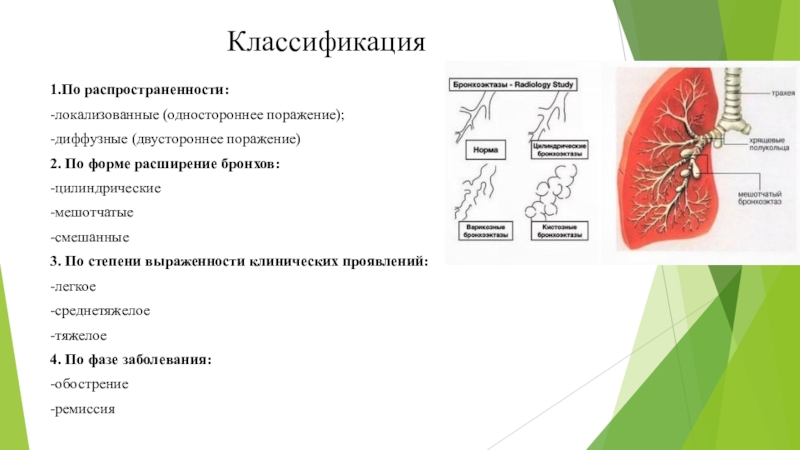

1.По распространенности:

-локализованные (одностороннее поражение);

-диффузные (двустороннее поражение)

2. По форме расширение

бронхов:

-цилиндрические

-мешотчатые

-смешанные

3. По степени выраженности клинических проявлений:

-легкое

-среднетяжелое

-тяжелое

4. По фазе

заболевания:-обострение

-ремиссия

Слайд 9Клиника

- Фаза обострения

- Фаза ремиссии

В период обострения заболевания (это,

как правило, ранняя весна или поздняя осень) больные жалуются на

кашель с отделением слизисто-гнойной и гнойной мокроты, часто с неприятным запахом, больше по утрам (от 20-30 мл, в фазе ремиссии до 100-500 мл. и более в фазе обострения); повышение температуры тела, боль в грудной клетке без четкой локализации, общую слабость, потливость, снижение аппетита, и выраженные симптомы интоксикации. У каждого 4-го больного отмечается кровохаркание. При наличии сопудствующего обструктивного бронхита отмечается одышка.Слайд 11Status praesens

Осмотр: бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек; при

развитии дыхательной недостаточности – одышка, цианоз. Утолщение концевых фаланг пальцев

(“барабанные палочки”) и деформация ногтей (“часовые стекла”). Отмечается отставание детей в физическом и половом развитии. Грудная клетка, как правило, астенической конфигурации, слаборазвитая, при одностороннем поражении – асимметричная, пораженная сторона отстает в акте дыхания.Пальпация легких. При односторонней локализации бронхоэктазов может отмечаться усиление голосового дрожания на пораженной стороне.

Перкуссия легких малоинформативна; перкуторная картина вариабельная: от ясного легочного звука до укорочения (над областью выраженного фиброза) и коробочного звука (над зоной эмфизематозных изменений). При одностороннем поражении отмечается уменьшение подвижности нижнего края соответствующего легкого.

Аускультация позволяет выявить ведущий физикальный признак бронхоэктазов – стойкие мелко- и среднепузырчатые влажные хрипы, обычно на фоне жесткого дыхания. Бронхофония усилена на пораженной стороне.

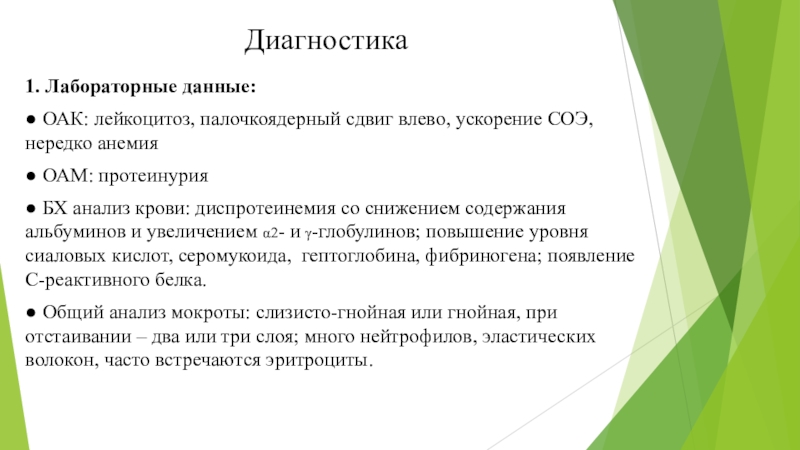

Слайд 13Диагностика

1. Лабораторные данные:

● ОАК: лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево, ускорение

СОЭ, нередко анемия

● ОАМ: протеинурия

● БХ анализ крови: диспротеинемия

со снижением содержания альбуминов и увеличением α2- и γ-глобулинов; повышение уровня сиаловых кислот, серомукоида, гептоглобина, фибриногена; появление С-реактивного белка.● Общий анализ мокроты: слизисто-гнойная или гнойная, при отстаивании – два или три слоя; много нейтрофилов, эластических волокон, часто встречаются эритроциты.

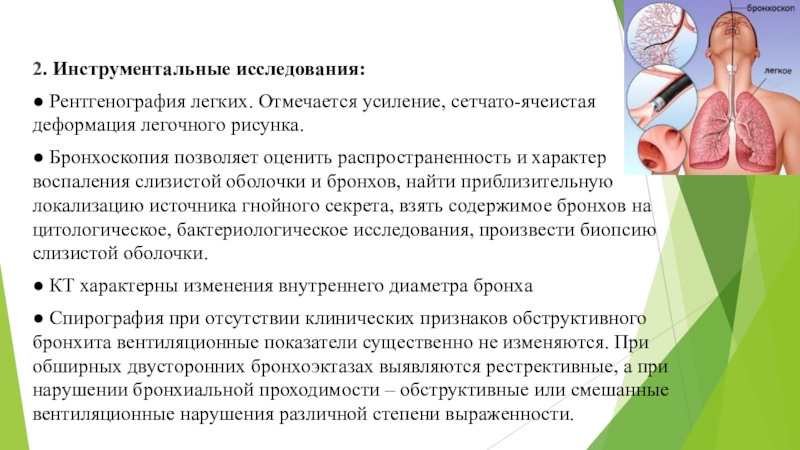

Слайд 142. Инструментальные исследования:

● Рентгенография легких. Отмечается усиление, сетчато-ячеистая деформация

легочного рисунка.

● Бронхоскопия позволяет оценить распространенность и характер воспаления слизистой

оболочки и бронхов, найти приблизительную локализацию источника гнойного секрета, взять содержимое бронхов на цитологическое, бактериологическое исследования, произвести биопсию слизистой оболочки.● КТ характерны изменения внутреннего диаметра бронха

● Спирография при отсутствии клинических признаков обструктивного бронхита вентиляционные показатели существенно не изменяются. При обширных двусторонних бронхоэктазах выявляются рестрективные, а при нарушении бронхиальной проходимости – обструктивные или смешанные вентиляционные нарушения различной степени выраженности.

Слайд 15Лечение

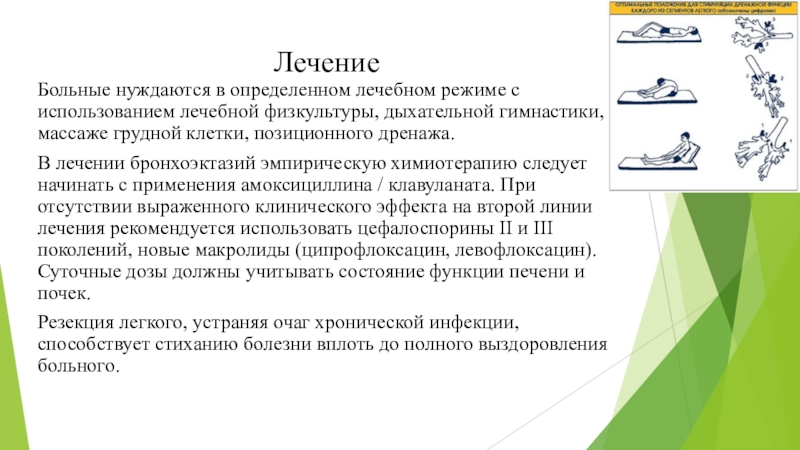

Больные нуждаются в определенном лечебном режиме с использованием лечебной

физкультуры, дыхательной гимнастики, массаже грудной клетки, позиционного дренажа.

В лечении

бронхоэктазий эмпирическую химиотерапию следует начинать с применения амоксициллина / клавуланата. При отсутствии выраженного клинического эффекта на второй линии лечения рекомендуется использовать цефалоспорины II и III поколений, новые макролиды (ципрофлоксацин, левофлоксацин). Суточные дозы должны учитывать состояние функции печени и почек.Резекция легкого, устраняя очаг хронической инфекции, способствует стиханию болезни вплоть до полного выздоровления больного.