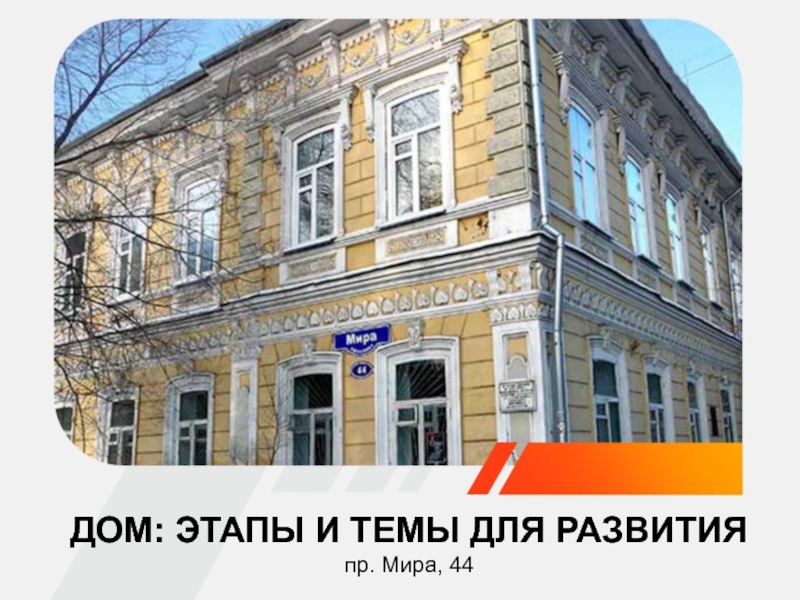

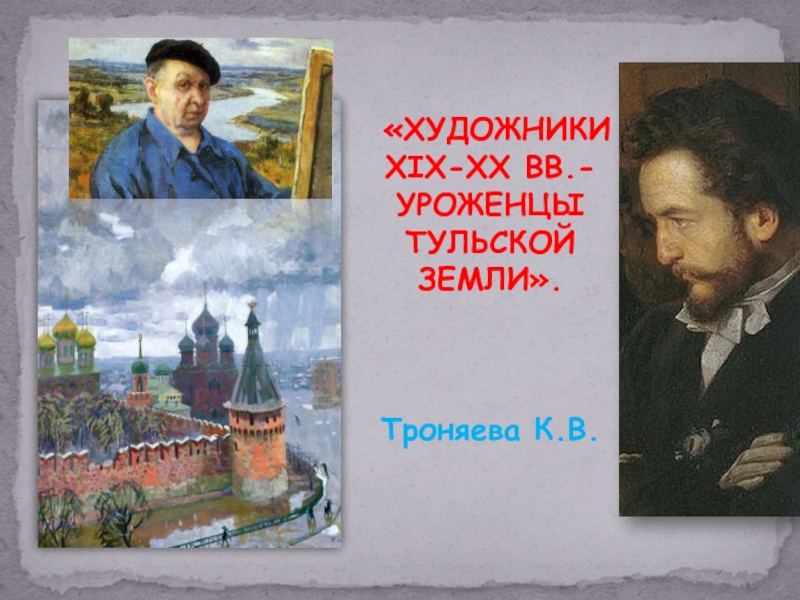

Слайд 1ДОМ: ЭТАПЫ И ТЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

пр. Мира, 44

Слайд 2Анна Гавриловна Коновалова (1772–1839)

Дом был построен обер-офицерской вдовой, титулярной советницей

А.Г. Коноваловой, дочерью смоленского помещика Г.И. Кругликова.

Она приехала в

Красноярск вместе с сыном И.И. Коноваловым в январе 1823 г.

В 1823 г. начала строительство стекольного завода на р. Кача в 46 верстах от Красноярска. На заводе работали 59 крепостных крестьян, вывезенных из Новгородской губернии.

Они производили листовое стекло для окон, посуду для питейных заведений, аптек и домашнего обихода – бутылки, штофы, полуштофы, четвертушки и осьмушки, кувшины, графины, уксусники, рюмки, кружки, стаканы, колбы,

роторты и другие изделия.

Развалины стекольного завода Коноваловых

Слайд 3Анна Гавриловна Коновалова (1772–1839)

На городском плане 1828 г. присутствуют две

основные постройки Коноваловых – каменные дом и флигель. Их планировочные

проекты были составлены как единый ансамбль в духе стилистических особенностей классицизма.

Жилой каменный дом Коноваловых и каменная стена с двумя арочными воротами были построены и оштукатурены летом 1828 г. 15 ноября 1828 г. титулярная советница А.Г. Коновалова заключила договор с поселенцем Подгородней волости Красноярского округа Ларионом Пименовым о проведении отделочных работ внутри и снаружи дома. Их планировалось завершить летом 1829 г.

Слайд 4Анна Гавриловна Коновалова (1772–1839)

Через неделю 22 ноября 1828 г. Анна

Гавриловна заключила договор с красноярским мещанином Тимофеем Петровичем Векшиным о

постройке вблизи дома Коноваловых каменного флигеля «вчерне без оштукатурки и деревянной отделки согласно данному ей плану и фасаду» длиной 14 сажень, шириной 5 сажень и два аршина.

«Во флигеле сем должно сделать вверху два покоя, внизу прачешную, две кладовые и два погреба».

Строительные материалы хозяйка обязалась организовать сама в полном объеме. Подрядчику надлежало обеспечить стройку людьми не менее 20 человек. Стоимость работ была определена в 775 руб. Так же было оговорено, что половина этой суммы будет оплачена в натуральной форме – ящиками с вершковым стеклом. Работы нужно было начать в 1829 г. «при первом удобном весеннем времени и производить без малейшей остановки». Остатки каменного строения 1829 г. сохранились в центральной части дома и его сводчатых подвалов.

Вид со стороны

дома И.Г. Гадалова

Слайд 5Иван Иванович Коновалов (1793–1862)

Недвижимое имущество А.Г. Коноваловой унаследовал ее сын

Иван Иванович.

С 1817 по 1822 гг. новгородский дворянин

И.И.

Коновалов служил секретарем в Томской казенной экспедиции.

Накануне учреждения Енисейской губернии он получил чин коллежского асессора и предписание Правительствующего Сената прибыть в Красноярск к 21 сентября 1822 г. Был назначен на должность начальника III отделения Губернского Совета Енисейского губернского правления с годовым жалованием 1500 рублей.

В документах 1832 г. Иван Иванович именуется уже коллежским советником, в 1839 г. – кавалером (ордена Св. Анны 2-й степени). В конце 1846 г. вышел в отставку.

17 ноября 1859 г. был утвержден в наследственном дворянстве.

В д. Ивашкина Новгородской губернии у семьи Коноваловых вплоть до 1880-х гг. оставалось дворянское имение.

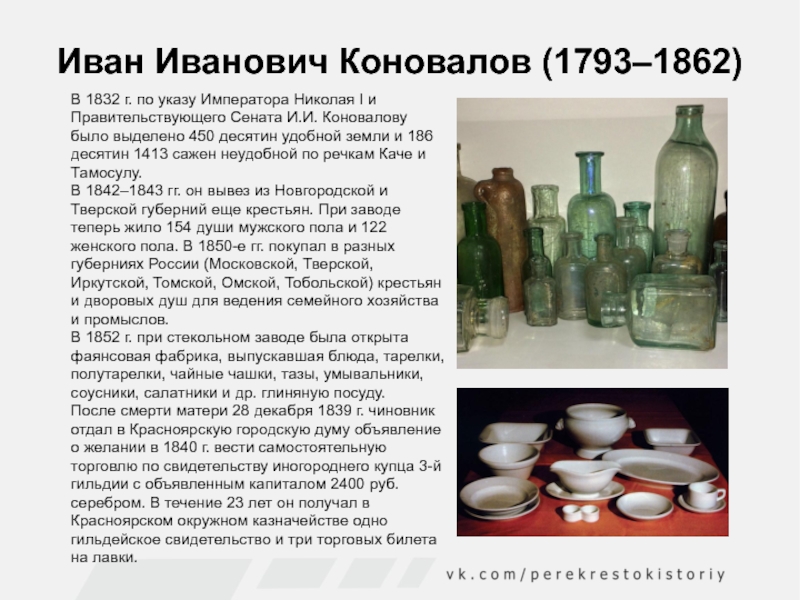

Слайд 6Иван Иванович Коновалов (1793–1862)

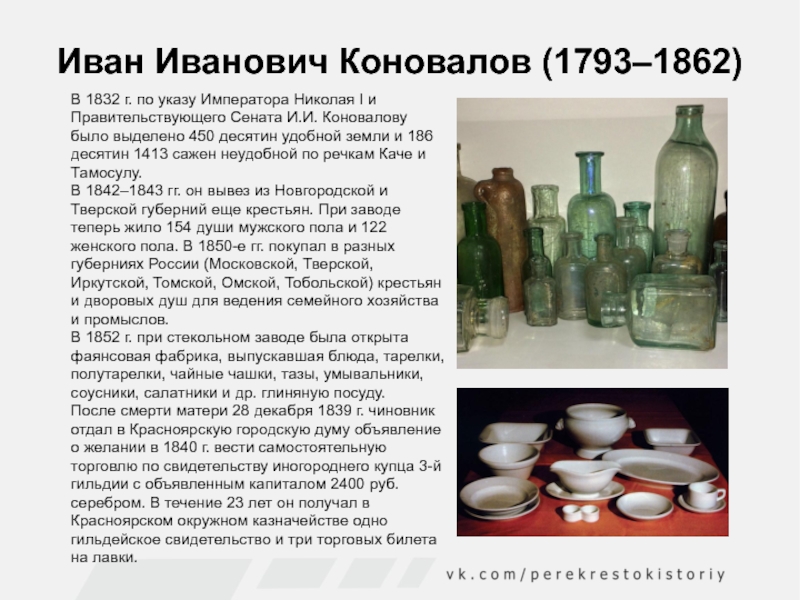

В 1832 г. по указу Императора Николая

I и Правительствующего Сената И.И. Коновалову было выделено 450 десятин

удобной земли и 186 десятин 1413 сажен неудобной по речкам Каче и Тамосулу.

В 1842–1843 гг. он вывез из Новгородской и Тверской губерний еще крестьян. При заводе теперь жило 154 души мужского пола и 122 женского пола. В 1850-е гг. покупал в разных губерниях России (Московской, Тверской, Иркутской, Томской, Омской, Тобольской) крестьян и дворовых душ для ведения семейного хозяйства и промыслов.

В 1852 г. при стекольном заводе была открыта фаянсовая фабрика, выпускавшая блюда, тарелки, полутарелки, чайные чашки, тазы, умывальники, соусники, салатники и др. глиняную посуду.

После смерти матери 28 декабря 1839 г. чиновник отдал в Красноярскую городскую думу объявление о желании в 1840 г. вести самостоятельную торговлю по свидетельству иногороднего купца 3-й гильдии с объявленным капиталом 2400 руб. серебром. В течение 23 лет он получал в Красноярском окружном казначействе одно гильдейское свидетельство и три торговых билета на лавки.

Слайд 7Иван Иванович Коновалов (1793–1862)

Часть крепостных крестьян И.И. Коновалова трудились на

заимке, занимаясь скотоводством и хлебопашеством. В своем хозяйстве он держал

несколько десятков лошадей, крупный рогатый скот, свиней и коз.

Выращенное зерно мололи на трех мельницах, стоявших на берегу речки Тамосул.

Особой гордостью помещика был хутор, где он проводил опыты по акклиматизации в Восточной Сибири различных растений (кукурузы, картофеля из семян, озимой пшеницы), а также разводил пчел. В 1845 г. был награжден Малой золотой медалью Вольного экономического общества России за успехи в развитии пчеловодства в Енисейской губернии. В 1852 г. был принят в члены ВЭО и даже ездил в Санкт-Петербург для участия в его заседаниях. Поддерживал связи с петербургским ботаническим садом, по заданию которого занимался флористическими исследованиями и в 1856 г. отправил в Санкт-Петербург более 200 видов растений из Енисейской губернии.

Слайд 8Иван Иванович Коновалов (1793–1862)

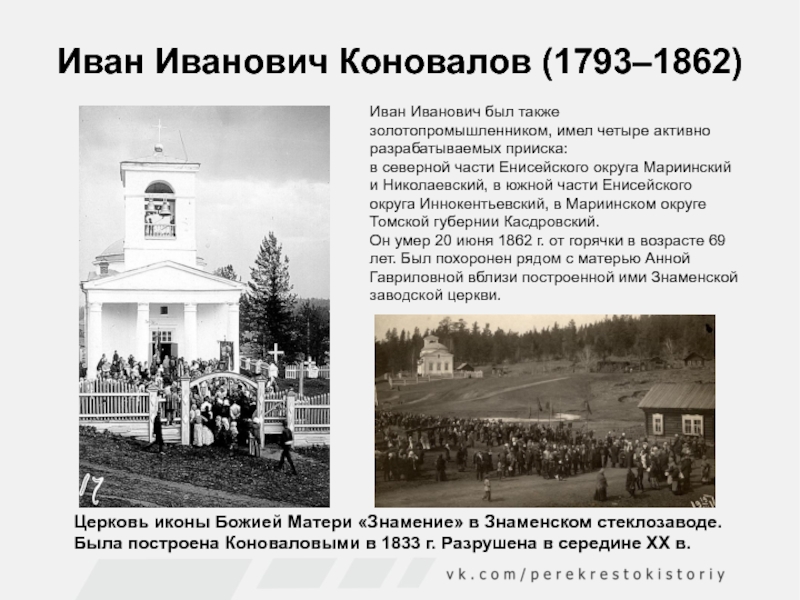

Иван Иванович был также золотопромышленником, имел четыре

активно разрабатываемых прииска:

в северной части Енисейского округа Мариинский

и

Николаевский, в южной части Енисейского округа Иннокентьевский, в Мариинском округе Томской губернии Касдровский.

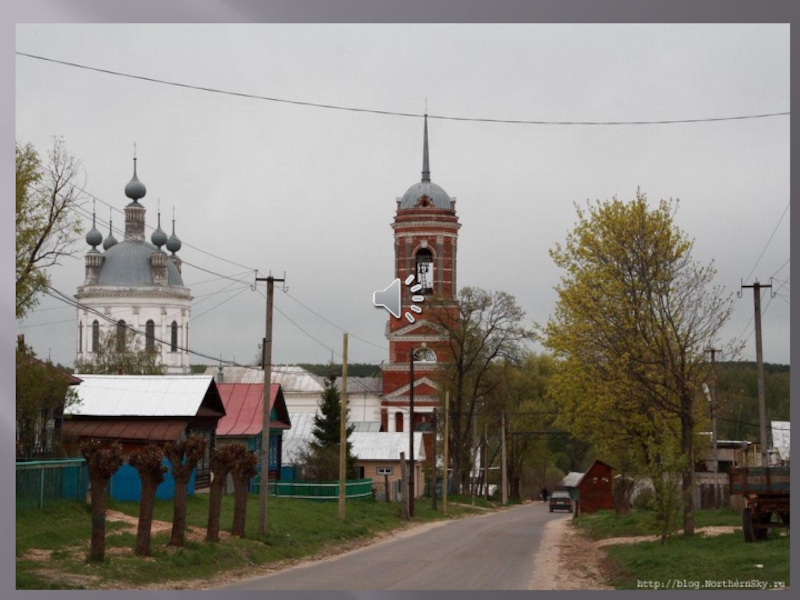

Он умер 20 июня 1862 г. от горячки в возрасте 69 лет. Был похоронен рядом с матерью Анной Гавриловной вблизи построенной ими Знаменской заводской церкви.

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» в Знаменском стеклозаводе.

Была построена Коноваловыми в 1833 г. Разрушена в середине ХХ в.

Слайд 9Иван Иванович Коновалов (1793–1862)

В Обывательской книге 1832 г. описан каменный

дом и каменный флигель с двумя лавками и погребом.

В

1847 г. их стоимость составляла 34 285 руб. 5 коп. серебром. В одноэтажном флигеле с железной крышей, длиной 14 саж., шириной 5 2/3 саж., высотой от основания до крыши 3 1/3 саж. были лавки, кухня и домашние службы, в подвале – кладовая.

В 1857 г. в собственности Ивана Ивановича оставались каменный двухэтажный дом с мезонином и каменный двухэтажный флигель тех же размеров. В 1959 г. во жилых покоях флигеля (мезонин) жил сам хозяин.

Дом, подобный Коноваловскому

Слайд 10Наследники Ивана Ивановича Коновалова

Иван Иванович составил и зарегистрировал в Красноярском

окружном суде 16 ноября 1961 г.

за № 167 Раздельный

акт распределения недвижимого имущества (в т.ч. каменного флигеля)

между его пятью наследниками.

Таковыми стали четыре дочери – Надежда, Лидия (Сакович), Александра (Елизарова) и Анна (Шихудская), а так же вдова сына Надежда Степановна Коновалова с дочерью Марией Ивановной Коноваловой (в замужестве Касаткиной).

В 1869 г. Надежда Ивановна Коновалова скончалась.

Она завещала свою долю наследства сестре Александре Ивановне Елизаровой.

Слайд 11Наследники Ивана Ивановича Коновалова

4 мая 1877 г. вдова надворного советника

Анна Ивановна Шихудская, девица Аграфена Ефимовна Чебакова, Иван Наполеонович и

Екатерина Наполеоновна Сакович, девица Мария Ивановна Коновалова, коллежский асессор Николай Евграфович Степанов оформили новый Вводный акт у пристава Рыбникова.

В нем значились в коллективной собственности те же постройки: трехэтажный каменный дом (внизу с лавками), двухэтажный каменный флигель с лавками и деревянный дом с мезонином и надворными постройками. Каменный дом и флигель Коноваловых были построены как единое целое и соединены каменными арками ворот.

До 1877 г. они рассматривались и оценивались всегда как единый комплекс.

20 мая 1877 г. их совокупная оценочная стоимость составляла 12000 руб. серебром.

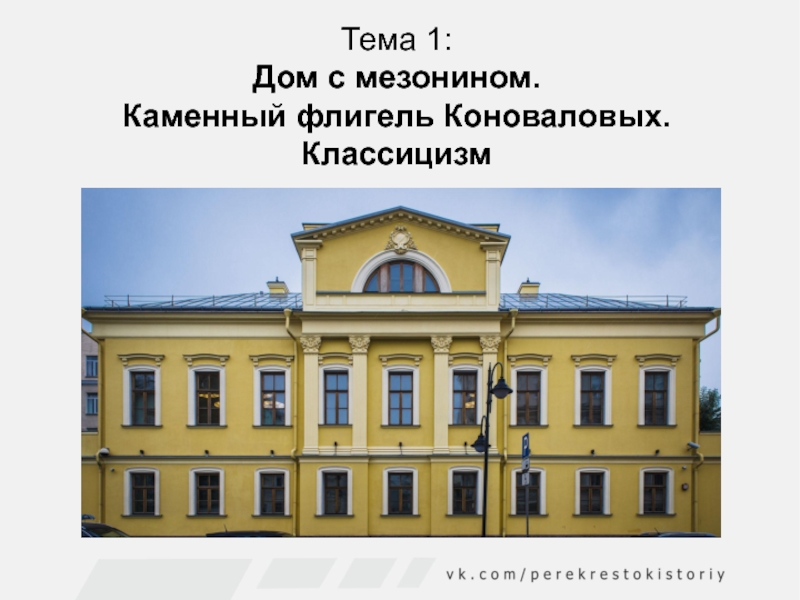

Слайд 12Тема 1:

Дом с мезонином.

Каменный флигель Коноваловых.

Классицизм

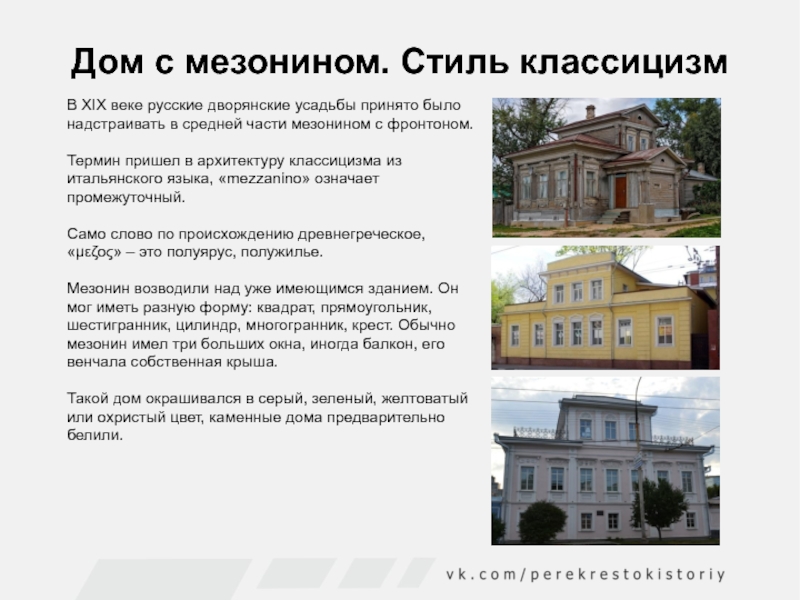

Слайд 13В XIX веке русские дворянские усадьбы принято было надстраивать в

средней части мезонином с фронтоном.

Термин пришел в архитектуру классицизма

из итальянского языка, «mezzanino» означает промежуточный.

Само слово по происхождению древнегреческое, «μεζος» – это полуярус, полужилье.

Мезонин возводили над уже имеющимся зданием. Он мог иметь разную форму: квадрат, прямоугольник, шестигранник, цилиндр, многогранник, крест. Обычно мезонин имел три больших окна, иногда балкон, его венчала собственная крыша.

Такой дом окрашивался в серый, зеленый, желтоватый или охристый цвет, каменные дома предварительно белили.

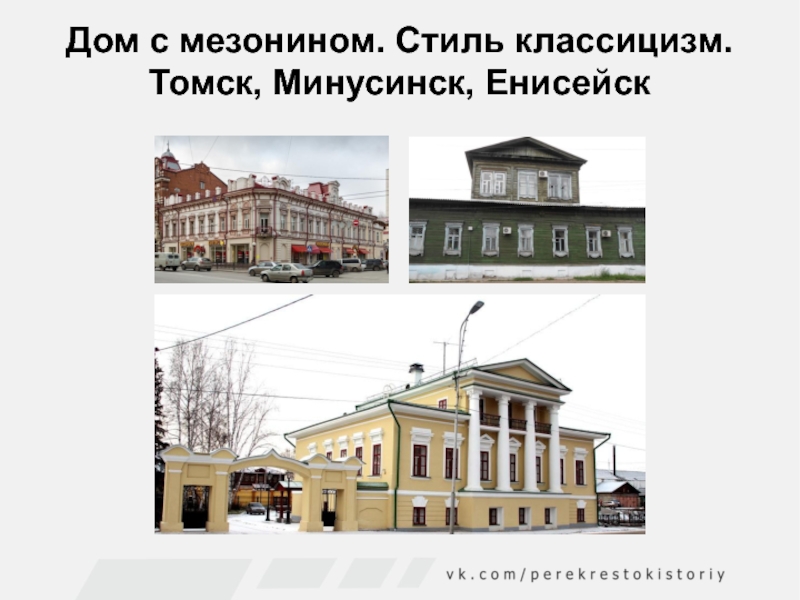

Дом с мезонином. Стиль классицизм

Слайд 14Дом с мезонином. Стиль классицизм

Слайд 15Дом с мезонином. Стиль классицизм

дом Пашкова

Павловский дворец

Таврический дворец

Слайд 16Дом с мезонином. Стиль классицизм.

Красноярск

Слайд 17Дом с мезонином. Стиль классицизм.

Томск, Минусинск, Енисейск

Слайд 18Дом Коноваловых с мезонином 1828 г.

В начале XIX века:

1 сажень =

7 английских футов

= 84 дюйма = 2,1336 метра =

1/500 версты =

3 аршина =

12 пядей = 48 вершков.

Сначала дом выглядел подобно (сверху).

Вдоль ул. Воскресенской 12 саж.

После пожара 1881 г. дом у наследников

И.И. Коновалова купила Ц.И. Смирнова, мезонин убрала.

Слайд 19Дом Коноваловых с мезонином 1829 г.

Сначала каменный флигель выглядел

подобно.

Имел прямоугольную вытянутую вдоль ул. Воскресенской планировку (14 саж.).

В мае1877 г. Флигель, с прилегающими к нему надворными постройками, у наследников И.И. Коновалова купил красноярский купец 2-й гильдии В.Т. Гадалов за 4 000 руб.

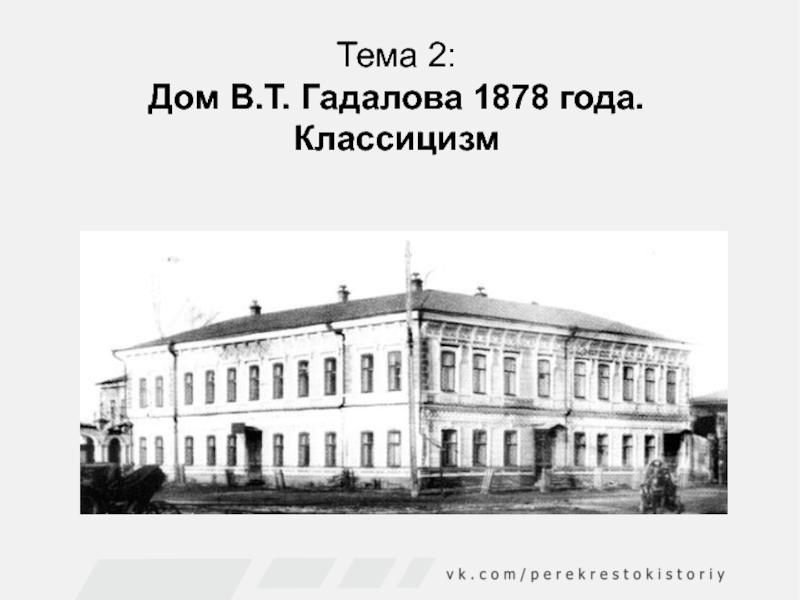

Слайд 20Тема 2:

Дом В.Т. Гадалова 1878 года.

Классицизм

Слайд 21Дом В.Т. Гадалова 1878 год. Классицизм

Купчая крепость была составлена в

Енисейском губернском управлении 2 июня 1877 г. и занесена в

Книгу крепостных актов под № 48. В.Т. Гадалов стал владельцем имения состоявшего из каменного флигеля с торговыми лавками и жилыми покоями, а также подвала, завозни и сарая во дворе.

Участок земли имел протяженность по ул. Воскресенской 14 сажен 1 аршин и две четверти, вдоль Дубенского переулка 37 сажен и две четверти.

Слайд 22Дом В.Т. Гадалова 1878 год. Классицизм

4 января 1878 г. В.Т.

Гадалов заключил договор с крестьянами Владимирской губернии Гороховского уезда, Неверово-Слободской

волости деревни Валешиной Григорием Тимофеевичем и Дмитрием Тимофеевичем Скворцовыми «на каменные работы по перестройке существующего дома и пристройке к нему кладовых и прочего» согласно плану, утвержденному Красноярской городской управой.

Работы по реконструкции дома надлежало начать 1 мая и завершить через два месяца, кладовые и прочее построить через три месяца. Братья Скворцовы должны были неотлучно находиться при доме и ставить на работы «не менее 12 человек мастеровых с потребным числом рабочих». Дом приобрел подобный вид:

Слайд 23Дом В.Т. Гадалова 1878 год. Классицизм

Хозяин дома обязан был своевременно

привезти к месту стройки бутовочный камень, кирпич, негашеную известь, плитку,

дерево для лесов и других нужд, гвозди. Скворцовы обязались сами доставлять необходимое количество песка и воды, готовить растворы, переносить кирпич, устраивать леса. В договоре было прописано, что все работы «должны быть произведены прочно и правильно, в местах, где последует разломка от старых стен, все должно быть тщательно заделываемо и исправляемо».

Строители получили задаток 200 руб. серебром. Общая стоимость их работы была оценена в 900 руб.

Слайд 24Дом В.Т. Гадалова 1878 год. Классицизм

В это время к дому

были сделаны пристройки. План Дома был изменен и приобрел

Г-образный

вид, появился внутренний двор.

Недвижимое имущество В.Т. Гадалова – каменный дом с подвалом, завозня, конюшня и сарай после ремонтно-строительных работ были оценены в 10 000 руб.

Дом сильно пострадал во время пожара 1881 г., ущерб был оценен в 12 000 руб.

Семья поселилась в наскоро построенном двухэтажном деревянном флигеле.

К концу 1881 г. дом еще не был полностью восстановлен, его оценочная стоимость была

6 000 руб.

Слайд 25Дом В.Т. Гадалова 1878 год. Классицизм

14 августа 1898 г. В.Т.

Гадалов опубликовал в газетах объявление о продаже дома: «Василий Тимофеевич

Гадалов продает в Красноярске каменный дом, при нем деревянный двухэтажный флигель на каменном фундаменте, крытый железом, со всею надворною постройкою. Места земли по улице 14 сажен 1 аршин, по переулку 36 сажен».

Уже 19 августа нашелся покупатель. Процесс передачи прав на дом новому владельцу продолжился до 2 ноября 1898 г. В.Т. Гадалов с женой покинули дом, но некоторое время еще оставались в Красноярске. 13 ноября 1898 г. была оформлена задаточная расписка и купцу от покупателя передано 5 000 руб.

Слайд 26Дом В.Т. Гадалова 1878 год. Классицизм

9 января 1899 г. была

подписана купчая на продажу жене нарымского мещанина Евдокии Михайловне Гаврилкович

за 30 000 руб.

30 июня 1899 г. старший нотариус Красноярского окружного суда утвердил эту купчую крепость за № 83.

Имение В.Т. Гадалова, на момент оформления купчей, находилось в залоге в Ярославско-Костромском земельном банке, долг купца банку на 1 января 1898 г. составлял 16 883 руб.

Евдокия Михайловна приняла на себя долг банка с процентами в сумме 17 171 руб. 64 коп. В итоге она заплатила купцу за дом с учетом залога менее 13 000 руб.

Основным владельцем Дома остался банк,

а не Гаврилковичи.

Слайд 27Тема 3:

Дом Е.М. Гаврилкович.

Эклектика

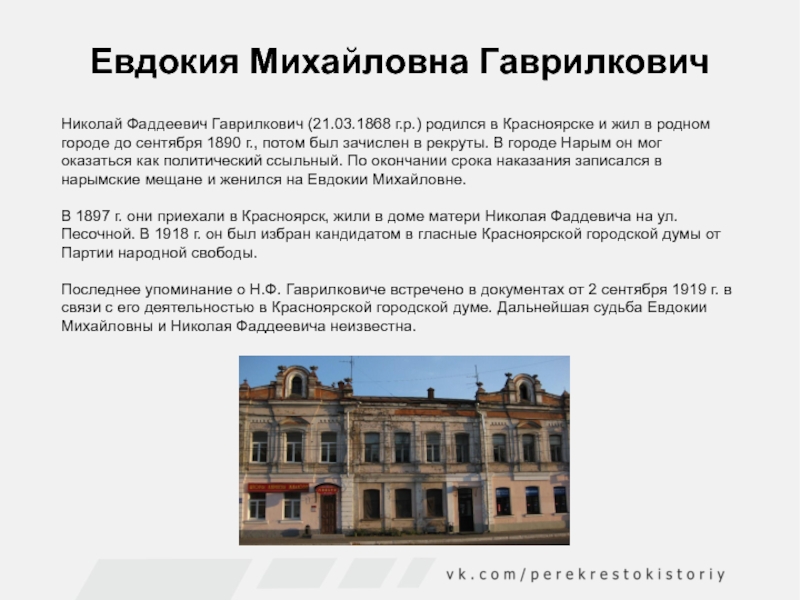

Слайд 28Евдокия Михайловна Гаврилкович

Николай Фаддеевич Гаврилкович (21.03.1868 г.р.) родился в Красноярске

и жил в родном городе до сентября 1890 г., потом

был зачислен в рекруты. В городе Нарым он мог оказаться как политический ссыльный. По окончании срока наказания записался в нарымские мещане и женился на Евдокии Михайловне.

В 1897 г. они приехали в Красноярск, жили в доме матери Николая Фаддевича на ул. Песочной. В 1918 г. он был избран кандидатом в гласные Красноярской городской думы от Партии народной свободы.

Последнее упоминание о Н.Ф. Гаврилковиче встречено в документах от 2 сентября 1919 г. в связи с его деятельностью в Красноярской городской думе. Дальнейшая судьба Евдокии Михайловны и Николая Фаддеевича неизвестна.

Слайд 29Е.М. Гаврилкович провела перестройку здания к 1910 году. Были сделаны

последние пристройки вдоль Дубенского пер., длина составила 12 саж. Стоимость

недвижимости была определена 19 900 руб.

На втором этаже размещались 9 комнат и 2 кухни. Нижний этаж был разделен на две половины с отдельными входами: 4 комнаты с одной кухней и пять комнат с одной кухней.

Евдокия Михайловна Гаврилкович

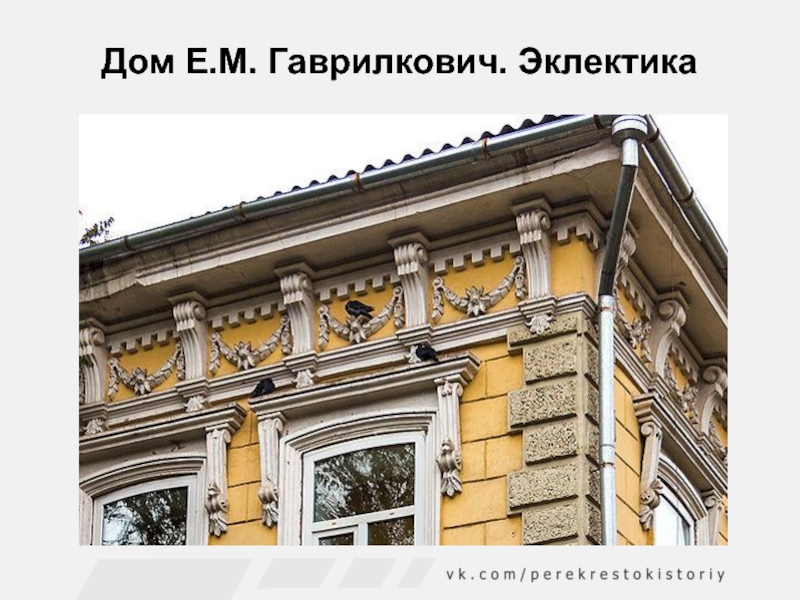

Слайд 30Фасады были декорированы в духе эклектики.

Этажи расчленены карнизом,

ниже

которого размещен поясок цветочного орнамента.

Карниз крыши украсили фигурные кронштейны.

Окна декорированы лепными деталями.

Дом Е.М. Гаврилкович. Эклектика

Слайд 33Цветная фотография дома экспонировалось на международной архитектурной выставке «Использование цвета

в архитектуре», проходившей в Венеции в рамках очередной 38-й биеннале

в 1977 г.

Дом Е.М. Гаврилкович. Эклектика

Слайд 34Дом Е.М. Гаврилкович. Эклектика

В советские годы входы в здание были

перенесены во двор.

Слайд 35Моисей Беркович Якобсон

Среди домовладельцев г. Красноярска

в 1898 г. появились

мещанин Моисей Беркович Якобсон, из т.н. «поселенческих детей».

В 1906

г.он имел в собственный деревянный дом по ул. Гостинской.

При усадьбе в каменном флигелем с кладовой и каменным подвалом он разместил бакалейную лавку со складом.

7 мая 1916 г. во время еврейского погрома лавка и дом М.Б. Якобсона были разрушены и разграблены. Убытки составили 10 000 руб.

В качестве одного из источников дохода Моисея Берковича были кратковременные денежные ссуды (500-700 руб.) торгующим красноярским мещанам.

Слайд 36Евдокия Михайловна Гаврилкович

13 августа 1916 г. между Евдокией Михайловной и

красноярским мещанином Моисеем Берковичем Якобсоном состоялось подписание «запродажевой» на часть

недвижимого имения (кроме флигеля и коровника) за 45 000 руб.

26 октября 1916 г. была подписана купчая. Покупатель принял на себя долг Ярославско-Костромскому земельному банку в сумме 19 656 руб. Он заплатил продавцу за дом 25 344 руб. (включая 5 000 руб. задатка) реальных денег. В договоре с банком было прописано, что М.Б. Якобсон обязуется не проводить сделок относительно имения, по которым уменьшилась бы стоимость имущества, и обязуется застраховать имущество в сумме не менее 19 656 руб. Купчая была утверждена старшим нотариусом Красноярского окружного суда Н.А. Ставровским 21 декабря 1916 г.

Декретом СНК декабря 1918 г. деятельность Ярославско-Костромского земельного банка была прекращена. В январе 1920 г. с установлением в Енисейской губернии советской власти дом был национализирован.

Слайд 37Тема 4:

Гадаловская площадь

Улица Парижской Коммуны прежде называлась Раздельным, Поперешным, Приютским,

Дубенским, Гадаловским переулком. По улице некогда проходила граница Красноярского острога.

Проспект Мира именовался Большой или Воскресенской, иногда Большой Воскресенской улицей.

Воскресенская улица

Слайд 39Покровская площадь

После большого пожара 1773 г. тобольским геодезистом Петром Моисеевым

был составлен первый регулярный план Красноярска. На трех перекрестках главной

продольной улицы предусматривались квадратные «уширения» – площади. Владимирская площадь на перекрестке ул. Воскресенской и Дубенского переулка и Покровская площадь на перекрестке ул. Воскресенской и Покровского переулка перешли на новый генеральный план, составленный бюро под руководством архитектора Вильями Гесте и утвержденный в 1828 г. императором Николаем I.

Покровская площадь, 1899 г.

Слайд 40Гадаловская площадь

Во второй половине XIX в. в центре перекрестков были

огороженные восьмиугольные пешеходные площадки (скверы). На них проводились общественные мероприятия,

например, митинги в феврале-октябре 1917 г.

Вид со стороны дома И.И. Коновалова

Слайд 41Самое старое здание на площади – каменный двухэтажный дом с

лавкой Терскова А.П. (пр. Мира, 29), построенный до 1817 г.

После пожара 1881 г. был продан М.А. Гусевой, а в 1913 г. Петровой. В 1828–1829 гг. появились каменные дом и флигель И.И. Коновалова. В одной из лавок дома Коновалова в 1840-х гг. начинал свою торговую деятельность Г.П. Гадалов.

Гадаловская площадь

Слайд 42Гадаловская площадь

В марте 1860 г. его сын Николай Герасимович Гадалов

купил в Красноярске свою первую усадьбу с деревянным домом у

мещанки Глафиры Логиновой – на углу пр. Мира, 33 и ул. Парижской коммуны. В 1862 г. он построил на усадьбе каменный двухэтажный дом.

В октябре 1868 г. он купил другую усадьбу с деревянным двухэтажным домом напротив, на другом углу перекрестка – пр. Мира,31 – у вдовы надворного советника Глафиры Генц. А в 1869 г. расширил ее, купив соседнюю со стороны переулка усадьбу жены священника Анны Тыжновой. В середине 1870-х гг. передал усадьбу по пр. Мира,31 своему отцу Герасиму Петровичу и тот к 1876 г. построил каменный двухэтажный дом по проекту А. А. Лоссовского.

В 1881 г. здание перешло к Ивану Герасимовичу Гадалову. После пожара И.Г. Гадалов купил соседнее место земли в переулке у вдовы дьякона Евфросиньи Поповой. На первом этаже был открыт бакалейный магазин, а второй этаж сдавался в аренду Енисейскому губернскому управлению (ул. Парижской коммуны, 22).

Слайд 43Гадаловская площадь

В 1877 г. Василий Тимофеевич Гадалов купил у наследников

чиновника И.И. Коновалова каменный флигель с лавками, а его брат

Ефим Тимофеевич – деревянный дом западнее двухэтажного дома Коновалова. Он надстроил дом до двух этажей, открыв в нем гостиницу, лучшую в городе. Ефим построил после пожара 1881 г. каменный одноэтажный дом, взамен сгоревшего деревянного (ныне западное крыло поликлиники). Дом между ними восстанавливала и расширяла Цецилия Ивановна Смирнова (ныне восточное крыло поликлиники). Она же построила каменный флигель во дворе в 1883 г.

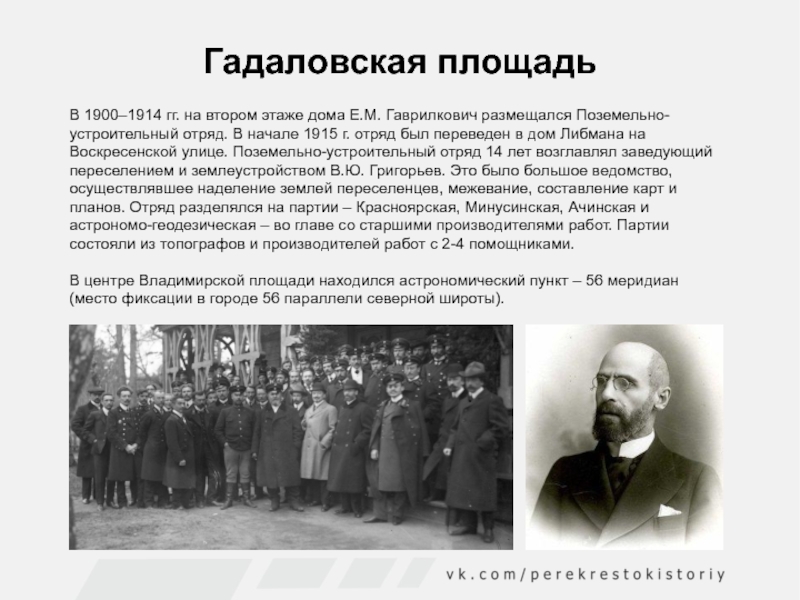

Слайд 44В 1900–1914 гг. на втором этаже дома Е.М. Гаврилкович размещался

Поземельно-устроительный отряд. В начале 1915 г. отряд был переведен в

дом Либмана на Воскресенской улице. Поземельно-устроительный отряд 14 лет возглавлял заведующий переселением и землеустройством В.Ю. Григорьев. Это было большое ведомство, осуществлявшее наделение землей переселенцев, межевание, составление карт и планов. Отряд разделялся на партии – Красноярская, Минусинская, Ачинская и астрономо-геодезическая – во главе со старшими производителями работ. Партии состояли из топографов и производителей работ с 2-4 помощниками.

В центре Владимирской площади находился астрономический пункт – 56 меридиан (место фиксации в городе 56 параллели северной широты).

Гадаловская площадь

Слайд 45Тема 5:

Красноярские купцы Гадаловы

Слайд 46Красноярские купцы Гадаловы

Вместе с Герасимом Петровичем Гадаловым осваивать далекую богатую

Сибирь приезжали его односельчане такие же крепостные крестьяне князя Шаховского

из Ковровского уезда Владимирской губернии Семен Терентьев, Иван Иванов, Тимофей Семенов, у последнего даже были приказчики из своих же крепостных Никифор Родионов и Яков Петров.

В 1846 и последующих годах они получали в Красноярском окружном казначействе торговые свидетельства третьего разряда и билеты на содержание лавок для торговли в Канске, Красноярске и их округах.

Николай Николаевич Гадалов с сыновьями

Слайд 47Красноярские купцы Гадаловы

Сначала Герасим Петрович приезжал в Красноярск как торгующий

крепостной крестьянин. В документах ГАКК он называет себя вольноотпущенным крестьянином

в декабре 1855 г. В это время его доверенное лицо, сын Николай Герасимович, поселился в Красноярске в доме мещанки Логиновой на ул. Воскресенской. Он стал от имени отца вести торговлю по свидетельству крестьянина 3 рода.

Постепенно в орбиту интересов семьи вошли Енисейск, Канск, Ачинск, Нижнеудинск. В 1856 г. в лавках Гадаловых трудились 17 приказчиков из отходников Ковровского уезда Владимирской губернии крепостных крестьян князя Шаховского.

Герасим Петрович Гадалов с сыновьями Николаем и Иваном

Слайд 48Красноярские купцы Гадаловы

В декабре 1856 г. Николай Герасимович оформил новые

17 доверенностей на крестьян – земляков, в т.ч. на двоюродных

братьев Ефима Тимофеевича и Василия Тимофеевича Гадаловых. Василию было тогда 28 лет, Ефиму – 21 год. В Красноярском окружном казначействе им выдали свидетельства приказчиков 1-го класса для ведения торговли в лавках Герасима Петровича в 1857 г.

Канским 2-й гильдии купцом Г.П. Гадалов стал в 1860 г.

Вместе с ним в Красноярске вели торговлю 3 рода иногородние крепостные крестьяне князя Шаховского Семен Потапович Турутанов (с 18 приказчиками), Капитон Иванович Назаров (с 10 приказчиками), Павел Васильевич Воронов, Никифор Радионович Петухов. В 1850-е гг. они торговали по особым свидетельствам золотыми и серебряными пробными вещами.

Красноярские купцы на Ирбитской ярмарке

Слайд 49Красноярские купцы Гадаловы

С начала 1870 г. Ефим Тимофеевич Гадалов вошел

в купеческое сословие согласно предписанию Хозяйственного отделения Казенной палаты №

4437 от 29 ноября 1869 г. С1852 г. он был женат на ковровской крестьянке Домне Яковлевне.

Е.Т. Гадалов был членом Красноярской городской управы с 1870 по 1873 гг., потом с 1875 по 1883 гг. гласным Красноярской городской думы, с 1880 по 1883 гг. кандидатом (заместителем) в заседатели Красноярского городского суда.

Почетный гражданин г. Красноярска с 1877 по 1883 гг.

Магазин И.И. Гадалова

Слайд 50Красноярские купцы Гадаловы

С начала 1869 г. по предписанию Хозяйственного отделения

Красноярской окружной казенной палаты № 4520 от 14 декабря 1868

г. Григорий Тимофеевич Гадалов причислен к купцам 2-й гильдии Красноярска. Заявлял о себе как купце по 1882 г. включительно. Был почетным гражданином г. Красноярска с 1877 по 1882 гг.

В Журнале о генеральной поверке торговли и промыслов в 1869 г. содержатся сведения о трех лавках

Г.Т. Гадалова с мануфактурными и мелочными товарами, торговлю производили приказчики 1-го класса Ефим и Василий Гадаловы, получали жалование 300 руб. в год. В следующем 1870 г. Ефим Тимофеевич открыл собственную лавку.

В купеческой лавке

Слайд 51Красноярские купцы Гадаловы

В 1869 г. Григорий Тимофеевич женился на купеческой

дочери Ольге Васильевне Сокольниковой (1852 г.р.) – дочери умершего красноярского

купца 1-й гильдии Василия Васильевича Сокольникова.

В браке родились дети Анна (1870– ?), Евдокия (1874–1881), Петр (1875– ?) и Иннокентий (02.04.1895 – после октября 1919). По непроверенным данным в 1890-е годы родилась еще одна дочь Капитолина.

Семья жила в большом просторном двухэтажном доме по ул. Воскресенской (ныне магазин кондитерской фабрики).

Слайд 52Красноярские купцы Гадаловы

Ольга Васильевна Гадалова была зарегистрирована купчихой 2-й гильдии

в 1876, 1877 и 1879 гг., позднее в 1993 и

1894 гг. она торговала как мещанка по свидетельству приказчика 2-го класса.

Старший сын Петр помогал родителям и занимался торговлей. Младший сын Иннокентий имел чин коллежского регистратора, с 1907 г. работал надсмотрщиком в 1-м окружном акцизном управлении, с 1911 по 1919 гг. служил помощником бухгалтера в Енисейском губернском акцизном управлении. В 34 года был призван на военную службу по Указу Верховного Правительства от 8 августа 1919 г.

В 1875-1878 гг. Григорий Тимофеевич Гадалов являлся гласным Красноярской городской думы. В марте 1883 г. он записался в красноярские мещане. В 1880-е годы стал юристом, вел уголовные и гражданские дела в городе, выступал поверенным в разных инстанциях по персональным делам крестьян, мещан, купцов, дворян, чиновников.

Слайд 53Красноярские купцы Гадаловы

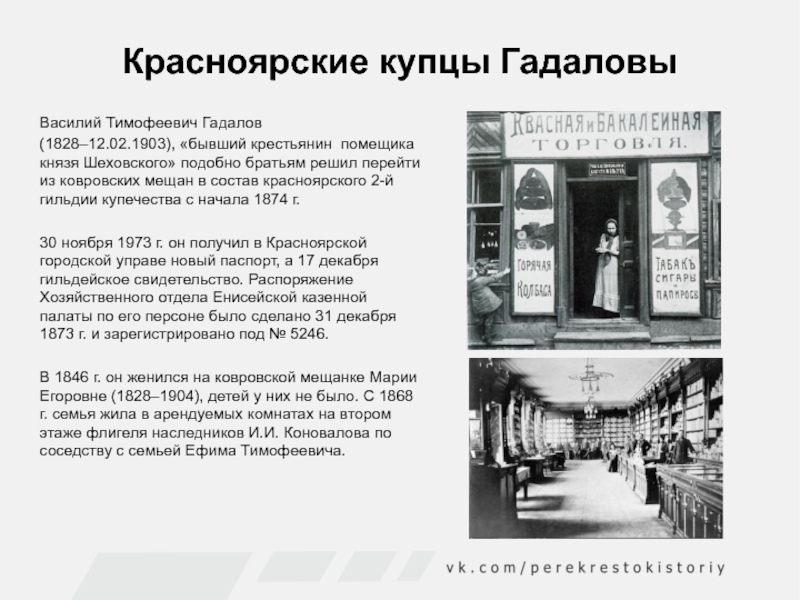

Василий Тимофеевич Гадалов

(1828–12.02.1903), «бывший крестьянин помещика князя

Шеховского» подобно братьям решил перейти из ковровских мещан в состав

красноярского 2-й гильдии купечества с начала 1874 г.

30 ноября 1973 г. он получил в Красноярской городской управе новый паспорт, а 17 декабря гильдейское свидетельство. Распоряжение Хозяйственного отдела Енисейской казенной палаты по его персоне было сделано 31 декабря 1873 г. и зарегистрировано под № 5246.

В 1846 г. он женился на ковровской мещанке Марии Егоровне (1828–1904), детей у них не было. С 1868 г. семья жила в арендуемых комнатах на втором этаже флигеля наследников И.И. Коновалова по соседству с семьей Ефима Тимофеевича.

Слайд 54Красноярские купцы Гадаловы

Василий Тимофеевич Гадалов трудился в 1879-1883 гг. членом

Красноярского городского управления, в 1883-1887 гг. был гласным Красноярской городской

думы, в 1885-1888 гг. кандидатом в члены Губернского податного присутствия.

В 1885 г. он принимал активное участие в работе Енисейского губернского податного присутствия, внес предложение о расчете оборотов и прибылей предприятий, подлежащих обложению сбором в 1886 г. С 8 декабря 1888 г. по 1890 г. был членом Правления по купеческому капталу Красноярского купеческого общества. С 1874 по 1898 гг. он ежегодно получал свидетельства купца 2-й гильдии г. Красноярска. С 1877 по 1898 гг. был почетным потомственным гражданином г. Красноярска.

В 1878-1882 гг. В.Т. Гадалов вел торговлю как иногородний купец в г. Енисейске (на одном из старых зданий Енисейска есть вывеска, что в нем располагался магазин В.Т. Гадалова).

Слайд 55Красноярские купцы Гадаловы

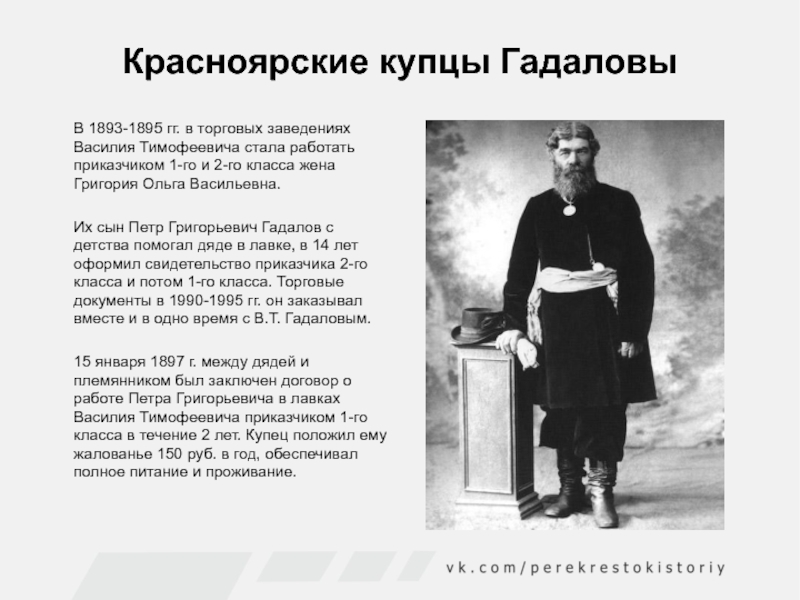

В 1893-1895 гг. в торговых заведениях Василия Тимофеевича

стала работать приказчиком 1-го и 2-го класса жена Григория Ольга

Васильевна.

Их сын Петр Григорьевич Гадалов с детства помогал дяде в лавке, в 14 лет оформил свидетельство приказчика 2-го класса и потом 1-го класса. Торговые документы в 1990-1995 гг. он заказывал вместе и в одно время с В.Т. Гадаловым.

15 января 1897 г. между дядей и племянником был заключен договор о работе Петра Григорьевича в лавках Василия Тимофеевича приказчиком 1-го класса в течение 2 лет. Купец положил ему жалованье 150 руб. в год, обеспечивал полное питание и проживание.

Слайд 56Красноярские купцы Гадаловы

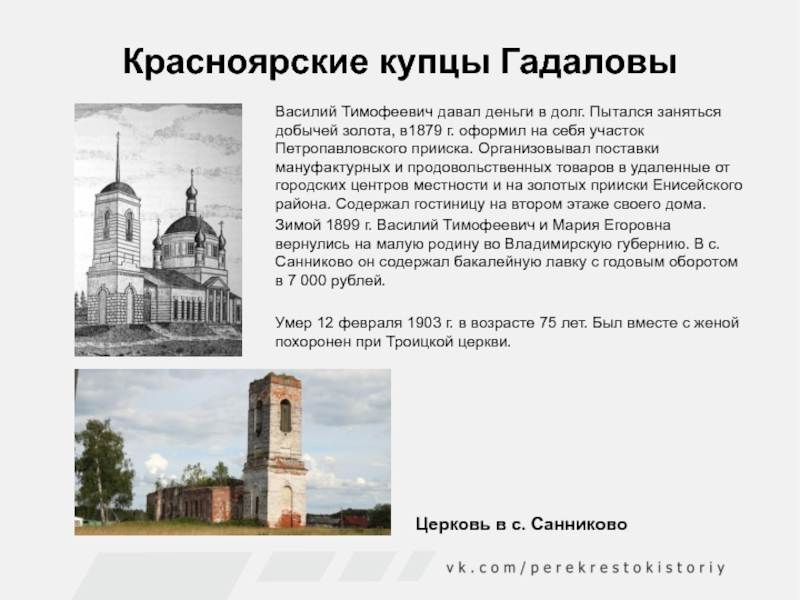

Василий Тимофеевич давал деньги в долг. Пытался заняться

добычей золота, в1879 г. оформил на себя участок Петропавловского прииска.

Организовывал поставки мануфактурных и продовольственных товаров в удаленные от городских центров местности и на золотых прииски Енисейского района. Содержал гостиницу на втором этаже своего дома.

Зимой 1899 г. Василий Тимофеевич и Мария Егоровна вернулись на малую родину во Владимирскую губернию. В с. Санниково он содержал бакалейную лавку с годовым оборотом в 7 000 рублей.

Умер 12 февраля 1903 г. в возрасте 75 лет. Был вместе с женой похоронен при Троицкой церкви.

Церковь в с. Санниково

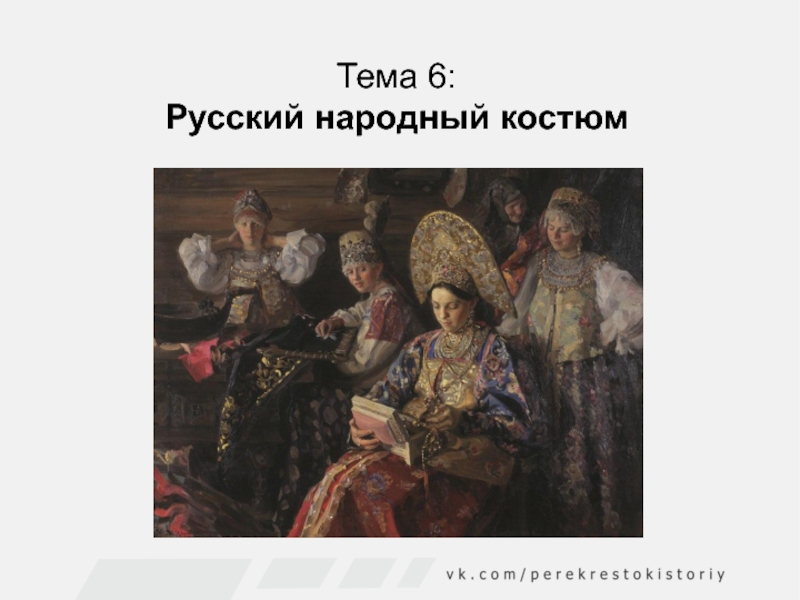

Слайд 58Русский народный костюм

Родина многих купцов Красноярска – Владимирская губерния.

До Гадаловых

в доме Коновалова (флигеле) торговал Матвей Яковлевич Ушаков (Вязниковский уезд).

Купцы Гадаловы приехали из Ковровского уезда.

Слайд 59Рубаха называлась «рукава» (из-под сарафана видны были только рукава). Состояла из

верхней и нижней частей (разделение проходило немного ниже груди). Нижняя

часть рубахи шилась из дешевого неотбеленного холста. Для верхней части рубахи выбирали ткани более добротные и красочные.

Рубаха. Вторая половина XIX в. Владимиро-суздальский объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Русский народный костюм

Народный женский костюм Владимирской губернии

состоит из длинной рубахи, сарафана и пояса.

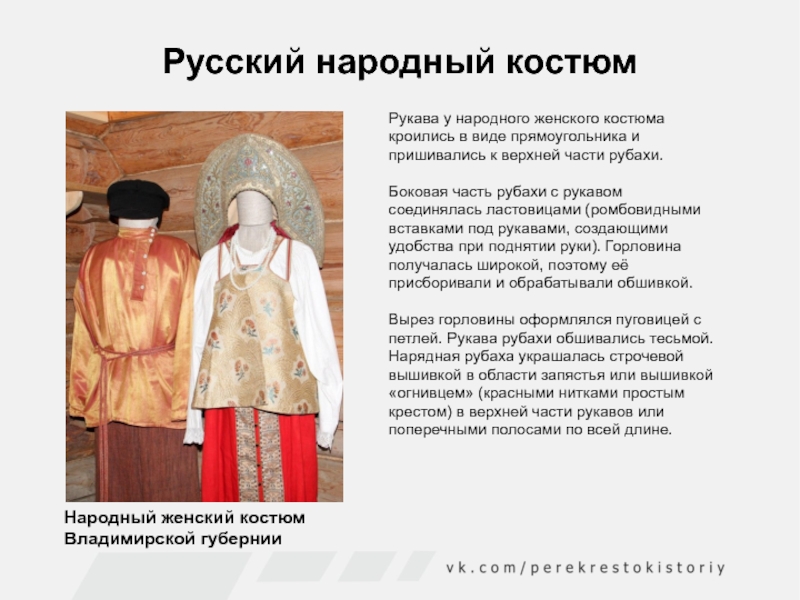

Слайд 60Русский народный костюм

Рукава у народного женского костюма кроились в виде

прямоугольника и пришивались к верхней части рубахи.

Боковая часть рубахи

с рукавом соединялась ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, создающими удобства при поднятии руки). Горловина получалась широкой, поэтому её присборивали и обрабатывали обшивкой.

Вырез горловины оформлялся пуговицей с петлей. Рукава рубахи обшивались тесьмой. Нарядная рубаха украшалась строчевой вышивкой в области запястья или вышивкой «огнивцем» (красными нитками простым крестом) в верхней части рукавов или поперечными полосами по всей длине.

Народный женский костюм

Владимирской губернии

Слайд 61Рубаха «сенокосница».

XIX в. Переславль-Залесский

Слайд 62Народный женский костюм

Владимирской губернии

Сарафан косоклинный распашной

из гладких красных или

синих тканей. Спереди у сарафана разрез до низа. Шили сарафаны

на подкладке, по особой технологии, свойственной Владимирской губернии.

Будничные сарафаны были из льняной, позднее из хлопчатобумажной, а праздничные сарафаны из шёлковой узорчатой ткани, так называемого штофа.

Сарафан нарядный. Вторая половина XIX в. Владимиро-суздальский объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Слайд 63Группа русских Западной Сибири 1879 г.

Слайд 64Русский народный костюм

Мужской рабочий костюм (штаны – «порты», рубаха «косоворотка»).

Сарафан косоклинный, рубаха, лапти (XIX–нач. XX в. Переславль-Залесский)

Слайд 65Народный женский костюм

Владимирской губернии

Сарафан вышивался редко.

Его отделкой служили узкая

тесьма, металлические кружева, шнур, бахрома, нашитые каймой по подолу и

полосами по обе стороны застёжки с красивыми пуговицами.

Под грудью его подпоясывали поясом.

Слайд 66Народный женский костюм

Владимирской губернии

Поверх сарафана могли надеть нарядную душегрею или

передник. В комплекс одежды с сарафаном входил головной убор на

жесткой основе – кокошник и кожаная обувь.

Слайд 67Народный женский костюм

Владимирской губернии

Сарафан – «платье с лифом».

Платок. Фартук

(кон. XIX – нач. XX в., Переславль-Залесский)

Слайд 68Народный костюм

Владимирской губернии

Навершник. Первая половина XIX в. Владимиро-суздальский объединенный историко-архитектурный

и художественный музей-заповедник

Слайд 69Народный женский костюм

Владимирской губернии

Душегрея, Гороховецкий

уезд,

д. Луполово

Слайд 70Народный женский костюм

Владимирской губернии

Во Владимирской губернии бытовал и понёвный комплекс

с головным убором «сорокой». К середине XIX века он встречался

в основном у старшего поколения. Понёвы были красными, синими с белыми прошвами.

«Сорока» - это головной убор, состоящий из трёх частей: внутренней конструкции «с рожками», которая поддерживала остальные детали, «сороки» с золотным шитьём, покрывавшей переднюю часть головы, и позатыльника, также с золотным шитьём, укреплявшегося на затылке.

Слайд 71Народный женский костюм

Владимирской губернии

Женский костюм, сер. XIX в.

Судогский уезд, Владимирская

губерния

Слайд 72Народный женский костюм

Владимирской губернии

Помимо платков, повойников, лент, носившихся в будние

дни, каждая девушка и женщина имели красивый головной убор для

парадных случаев. Девичьими головными уборами были повязки из галуна, к концам которых пришивались ленты, ниспадавшие на спину. Повязки богато расшивались. Очелье могло быть украшено домашней вышивкой и дополнительно уплотнено полосой бересты или проклеенного холста. Богатая девичья лента-перевязка могла иметь очелье, украшенное жемчугом, драгоценными камнями и цветными стёклами.

Слайд 73Народный женский костюм

Владимирской губернии

Куликов И.С. «Старинный обряд благословения невесты в

городе Муроме»

Слайд 74Народный женский костюм

Владимирской губернии

Головным убором замужних женщин был кокошник. Этот

праздничный головной убор, сшитый из парчи, штофа, бархата, отделывался золотым

шитьём, галуном, перламутром, жемчугом и другими материалами.

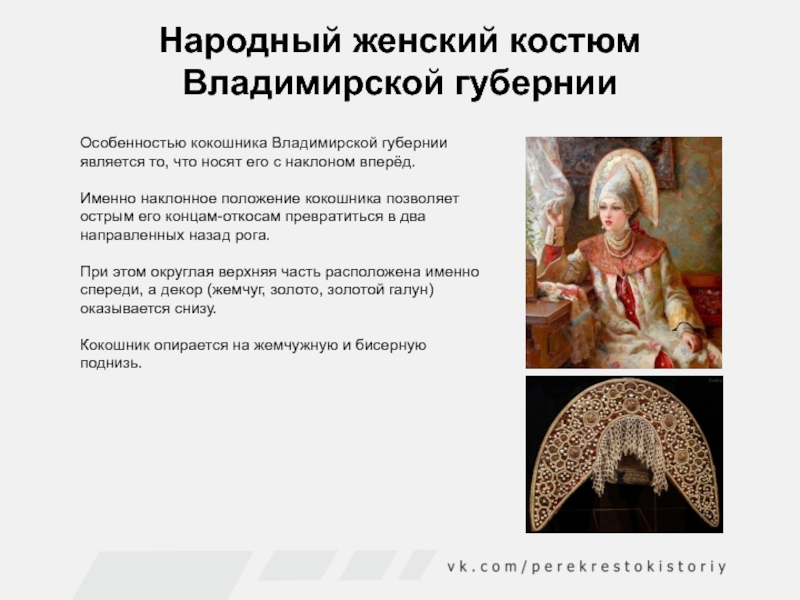

Слайд 75Народный женский костюм

Владимирской губернии

Особенностью кокошника Владимирской губернии является то, что

носят его с наклоном вперёд.

Именно наклонное положение кокошника позволяет

острым его концам-откосам превратиться в два направленных назад рога.

При этом округлая верхняя часть расположена именно спереди, а декор (жемчуг, золото, золотой галун) оказывается снизу.

Кокошник опирается на жемчужную и бисерную поднизь.

Слайд 78Владимирский кокошник

Двурогий кокошник был мягким сзади, с высоким твердым очельем

в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к

плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.

Слайд 80Владимирский костюм

Справа стоит Елизавета Ивановна Гундобина, слева – ее сводная

сестра Надежда Ивановна. г. Муром, 1906-1907 гг.

Слайд 81Владимирский костюм

Женщины из семьи купца. Городец, Нижний Новгород. Конец XIX

в.

Слайд 82Владимирский костюм

Музей-Заповедник

в Переславле-Залесском.

Экспозиция

"Искусство

русской деревни"

Слайд 87Предки И.И. Коновалова

в Новгородской губернии

Слайд 90Новгородский крестьянский костюм

Слайд 91Новгородский крестьянский костюм

Слайд 92Новгородский крестьянский костюм

Слайд 93Новгородский крестьянский костюм

Слайд 94Новгородский крестьянский костюм

Слайд 95ДОМ: ЭТАПЫ И ТЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

пр. Мира, 44