Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Древнерусское государство и право

Содержание

- 1. Древнерусское государство и право

- 2. Цели: - познание исторического процесса формирования и

- 3. Задачи: Подготовка курсантов и слушателей в соответствии

- 4. Учебные вопросы: 1. Образование древнерусского государства. Общественный

- 5. Вопрос 1. Образование древнерусского государства. Общественный и государственный строй Древней Руси.

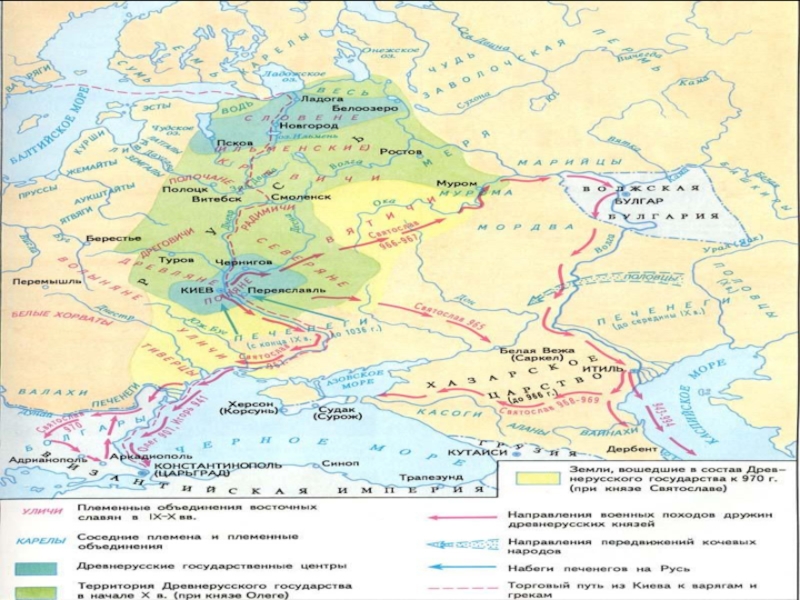

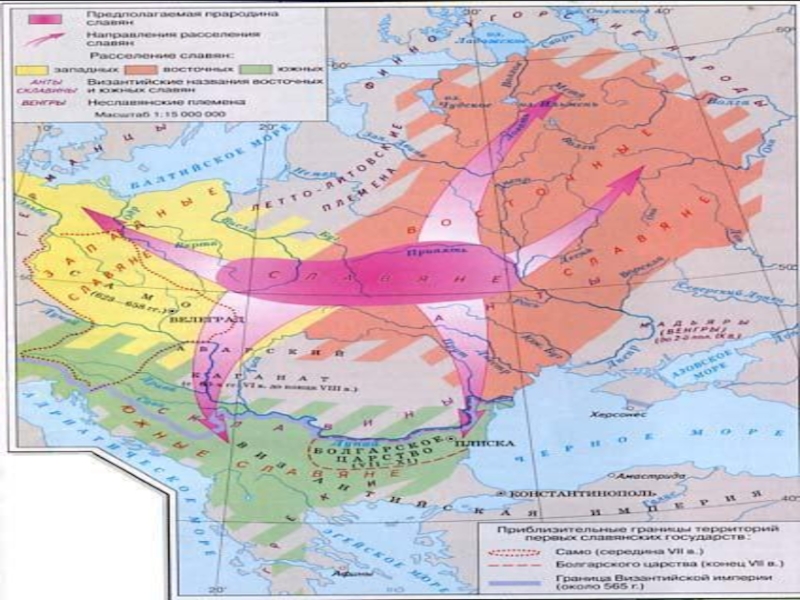

- 6. Картографический материал

- 7. Слайд 7

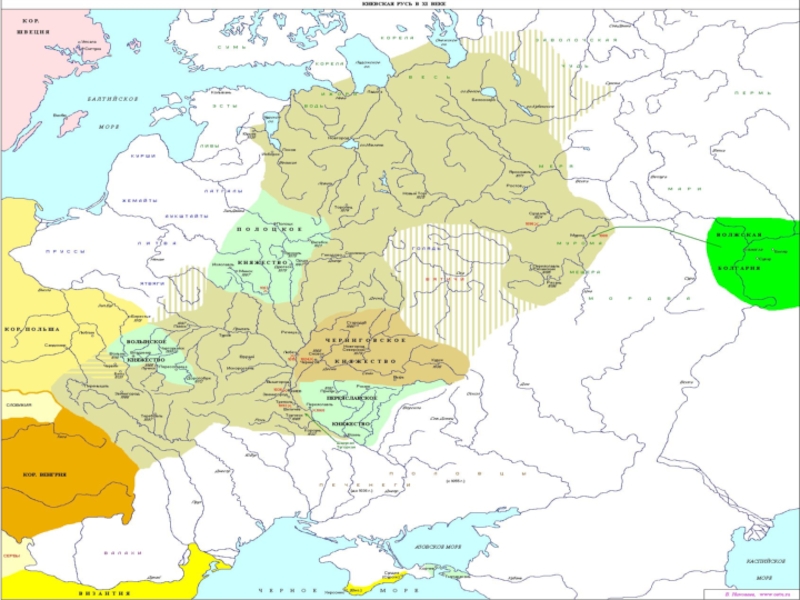

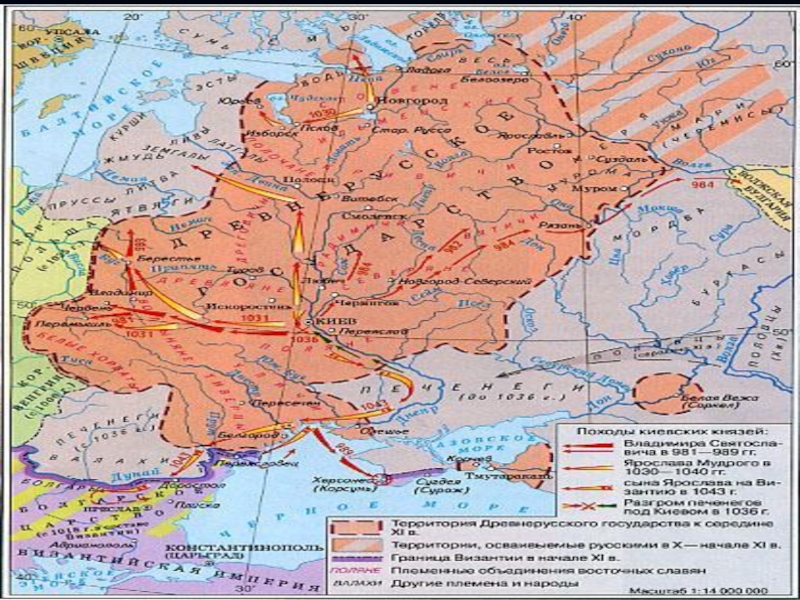

- 8. Картографический материал

- 9. Слайд 9

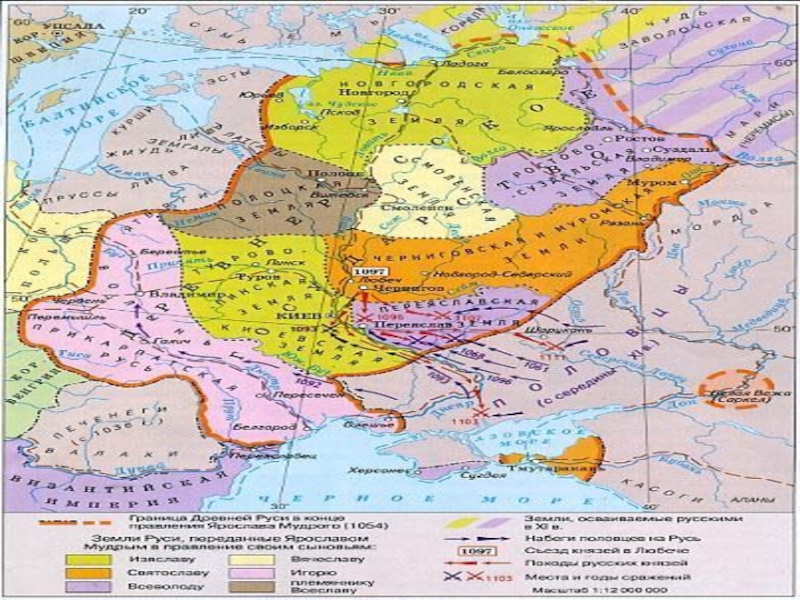

- 10. Слайд 10

- 11. Слайд 11

- 12. Слайд 12

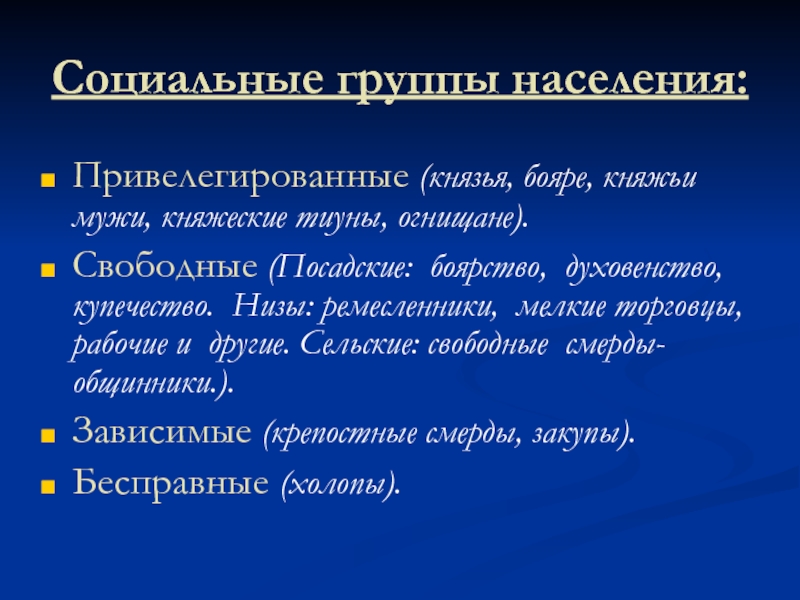

- 13. Социальные группы населения:Привелегированные (князья, бояре, княжьи мужи,

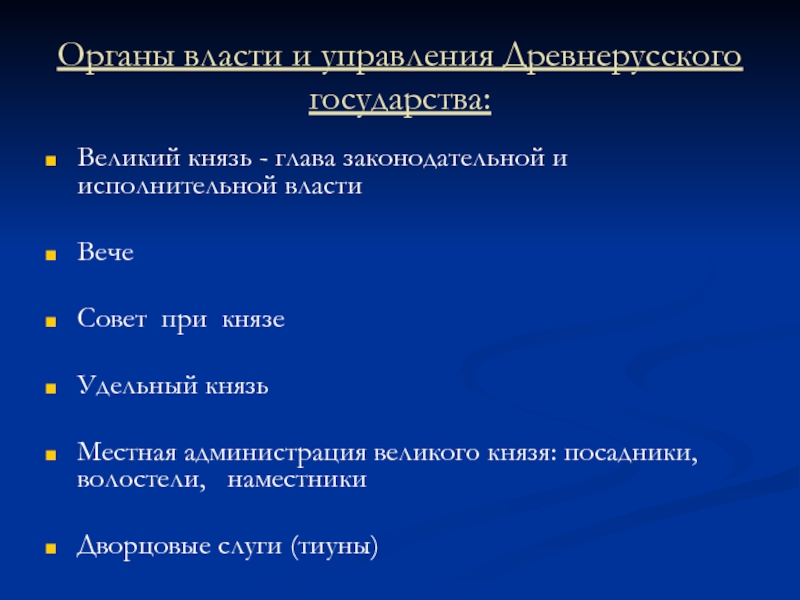

- 14. Органы власти и управления Древнерусского государства: Великий

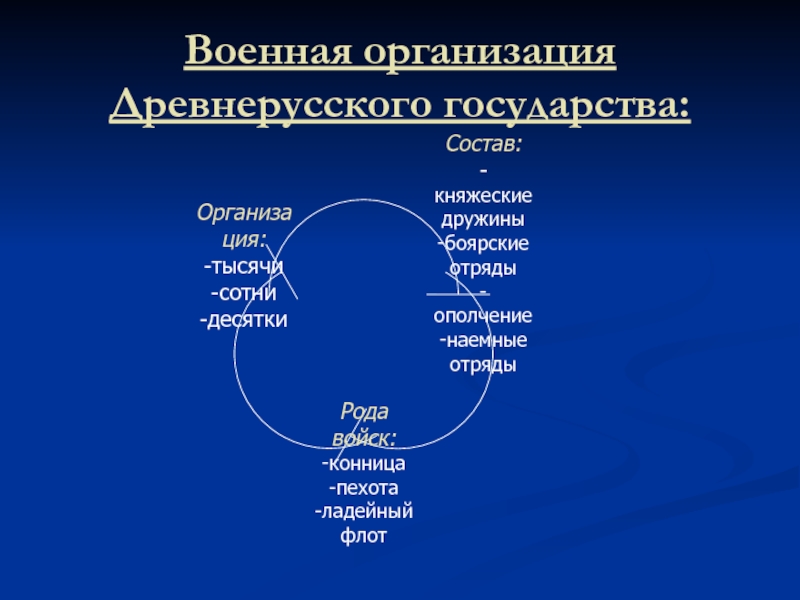

- 15. Военная организация Древнерусского государства:

- 16. Краткий словарь терминов и понятий Бояре -

- 17. Вотчина - древнейший вид феодальной земельной собственности

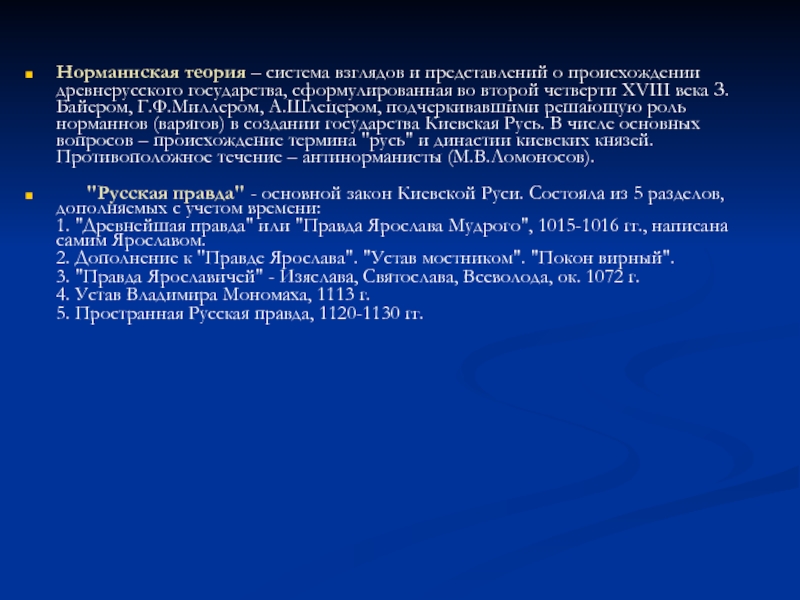

- 18. Норманнская теория – система взглядов и представлений

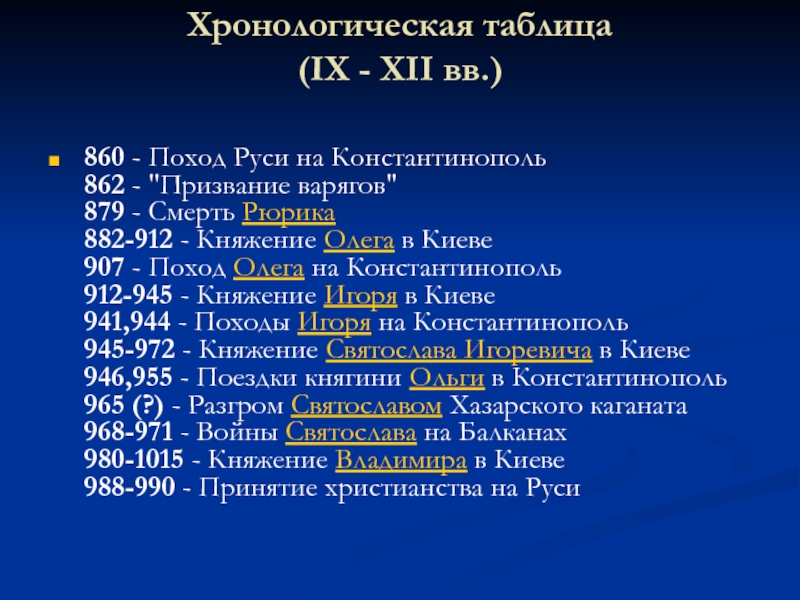

- 19. Хронологическая таблица (IX - XII вв.) 860

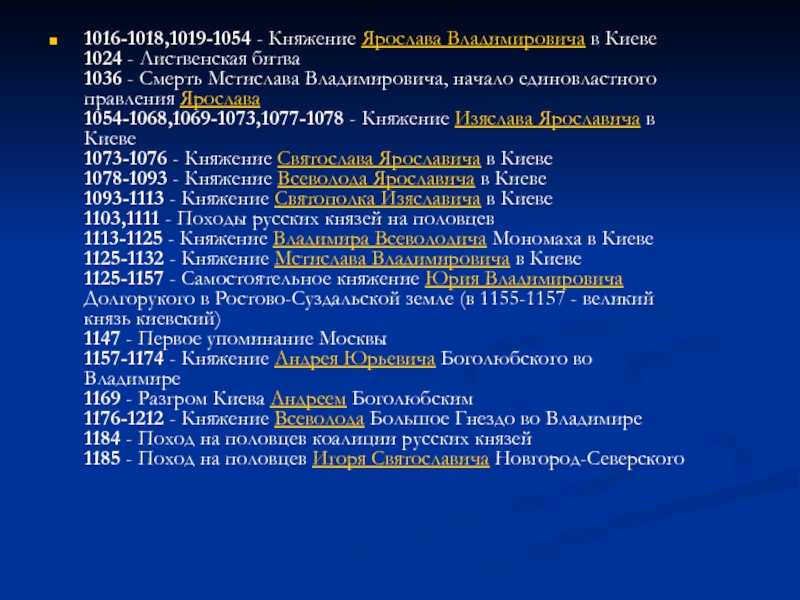

- 20. 1016-1018,1019-1054 - Княжение Ярослава Владимировича в Киеве

- 21. Выдающиеся русские князья:Рюрик 862 г.

- 22. Выдающиеся русские князья:Олег Вещий 879 г.

- 23. Выдающиеся русские князья:Игорь 912 г.

- 24. Выдающиеся русские князья:Владимир I Святой 980 г.

- 25. Выдающиеся русские князья:Ярослав I Владимирович Мудрый 1019 г.

- 26. Выдающиеся русские князья:Юрий Владимирович Долгорукий 1155 г.

- 27. Русские князья IX - XI вв.

- 28. Олег (ум. в 912 г.). Согласно ПВЛ,

- 29. Игорь (ум. в 945 г.). Как сказано

- 30. Святослав Игоревич (ум. в 972 г.). Отважный

- 31. Владимир Святославич (ум. в 1015 г.). Сын

- 32. Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978-1054). Сын

- 33. Время Ярослава - время внутренней стабилизации, способствовавшей

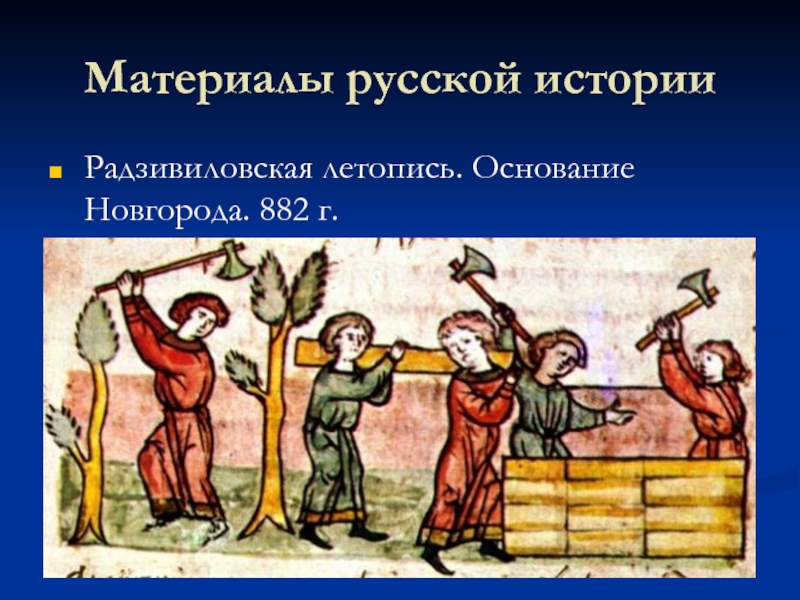

- 34. Материалы русской историиРадзивиловская летопись. Основание Новгорода. 882 г.

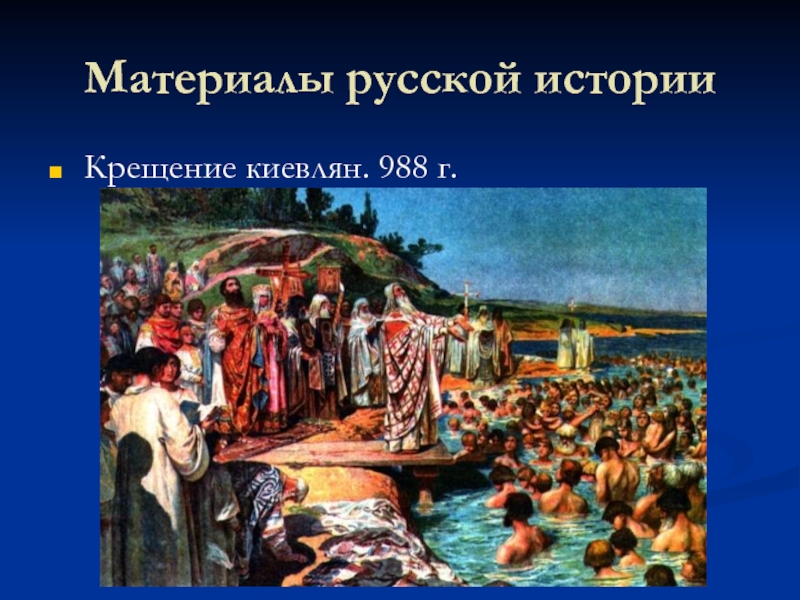

- 35. Материалы русской историиКрещение киевлян. 988 г.

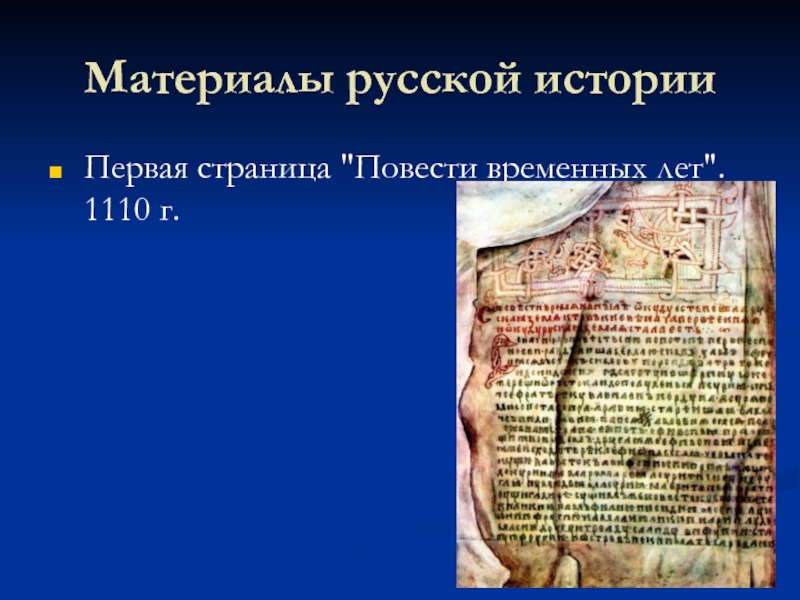

- 36. Материалы русской историиПервая страница "Повести временных лет". 1110 г.

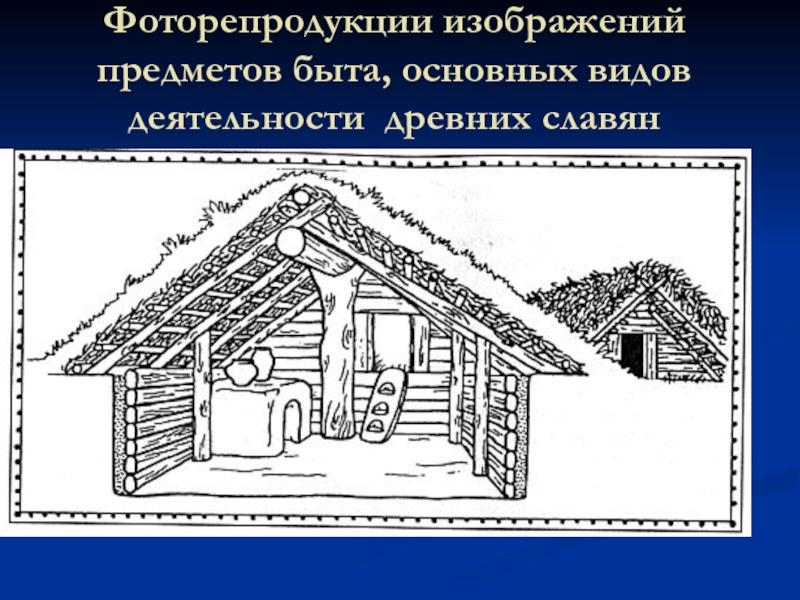

- 37. Фоторепродукции изображений предметов быта, основных видов деятельности древних славян

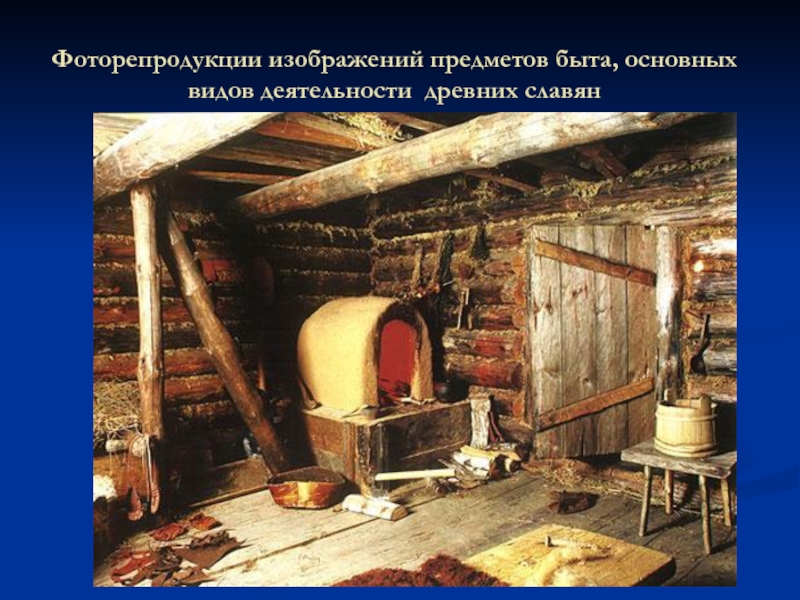

- 38. Фоторепродукции изображений предметов быта, основных видов деятельности древних славян

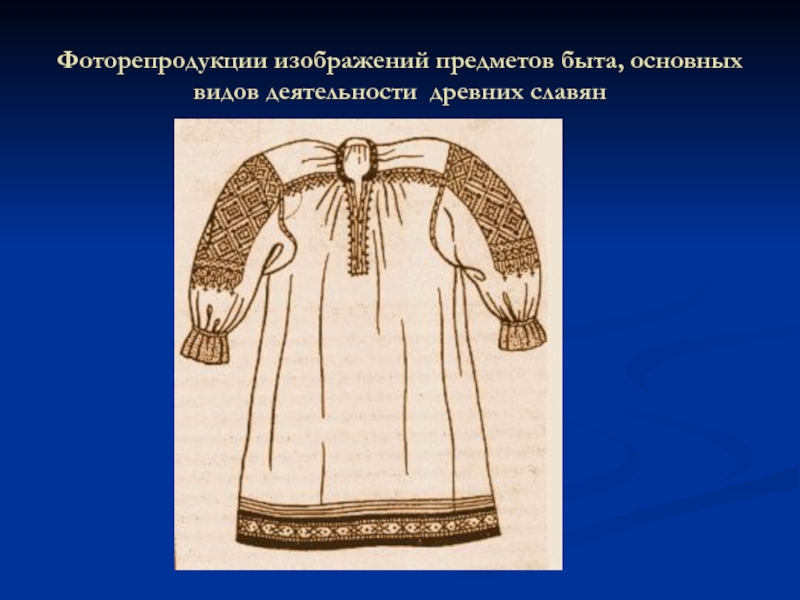

- 39. Фоторепродукции изображений предметов быта, основных видов деятельности древних славян

- 40. Фоторепродукции изображений предметов быта, основных видов деятельности древних славян

- 41. Вопрос 2. Зарождение права восточных славян. «Русская Правда» как основной источник права Древней Руси.

- 42. Источники права:«Закон Русский»Договоры Руси с ВизантиейГрамоты и уставы князейСборники церковного права

- 43. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ ЛЕТОПИСЬ

- 44. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТПовесть временных лет – первая

- 45. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТВ 1110–1113 была завершена первая

- 46. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТПовествование в Повести временных лет

- 47. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТОсновные события в Повести временных

- 48. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ Краткое содержание

- 49. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ Краткое содержание произведения

- 50. Характерные черты «Русской правды»Право было феодальным, неравным,

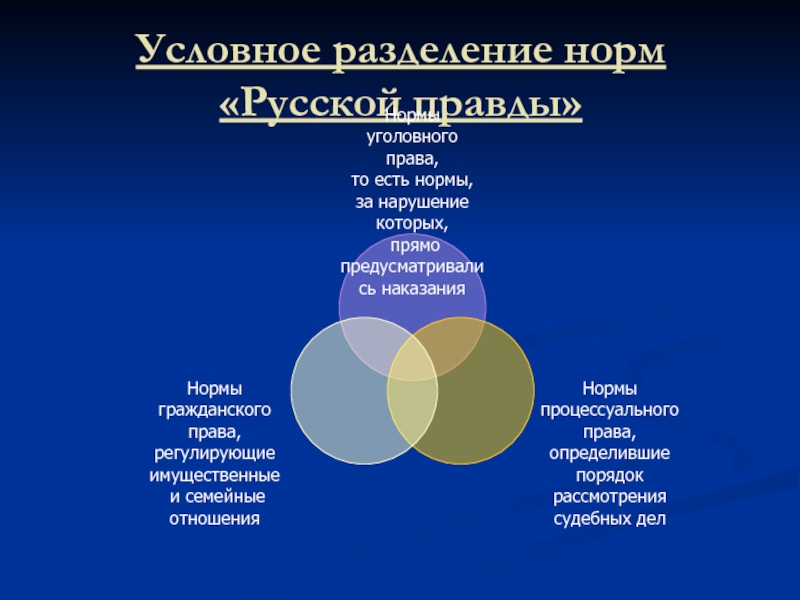

- 51. Условное разделение норм «Русской правды»

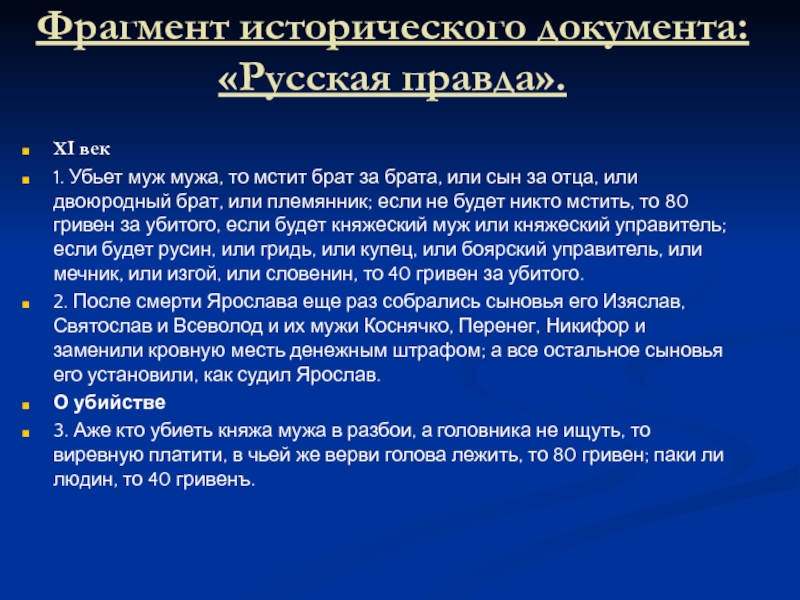

- 52. Фрагмент исторического документа: «Русская правда». XI век1.

- 53. Княж муж — княжеский слуга, дружинник, феодал.

- 54. 4. Которая ли вервь начнеть платити дикую

- 55. Дикая вира платилась вервью в случаях: а)

- 56. Исто — основная сумма долга ростовщику. Перевод.

- 57. К постановлениям Владимира Мономаха и его бояр

- 58. Перевод. Если закуп украдет что-либо, господин может

- 59. Аже умреть смердъ85. Аже смердъ умреть, то

- 60. О холопьстве102. Холопьство обелное трое: оже кто

- 61. Статьи 102-104 о холопах в отличие от

- 62. Перевод. А за ссуду хлебом с любым

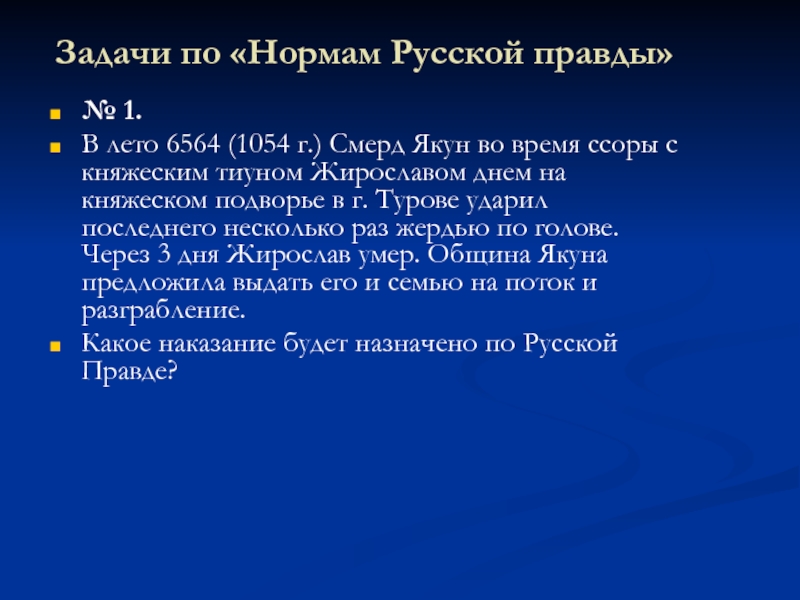

- 63. Задачи по «Нормам Русской правды» № 1.В

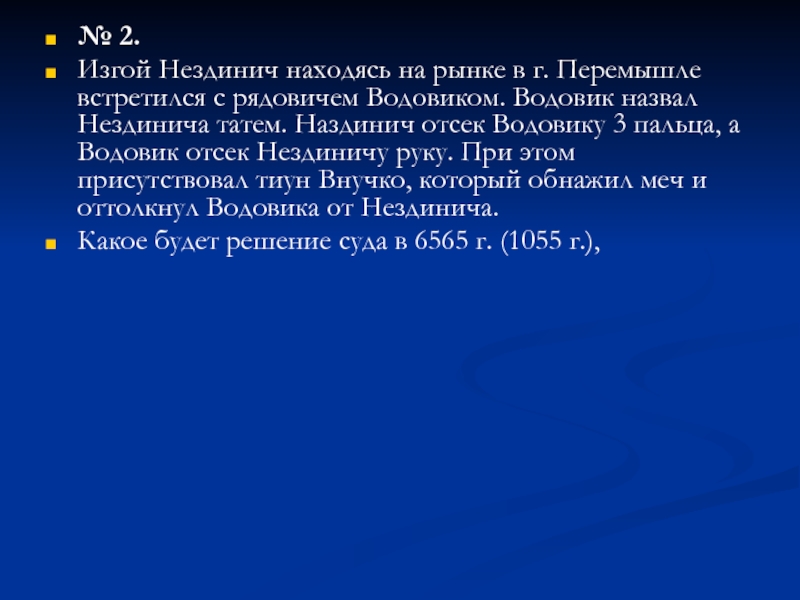

- 64. № 2.Изгой Нездинич находясь на рынке в

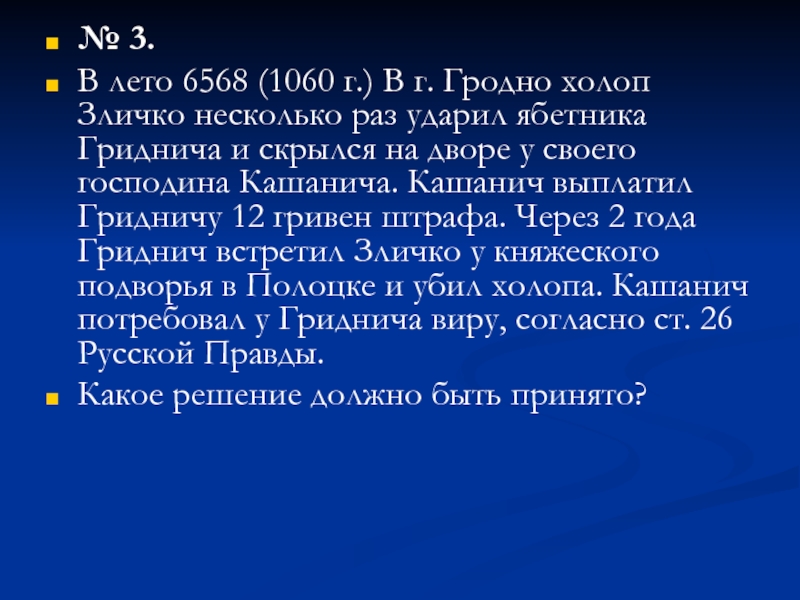

- 65. № 3.В лето 6568 (1060 г.) В

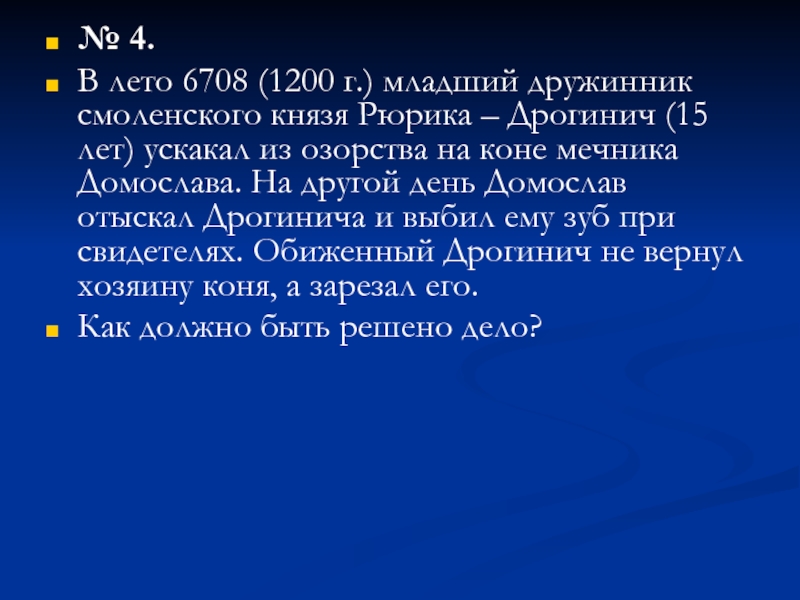

- 66. № 4.В лето 6708 (1200 г.) младший

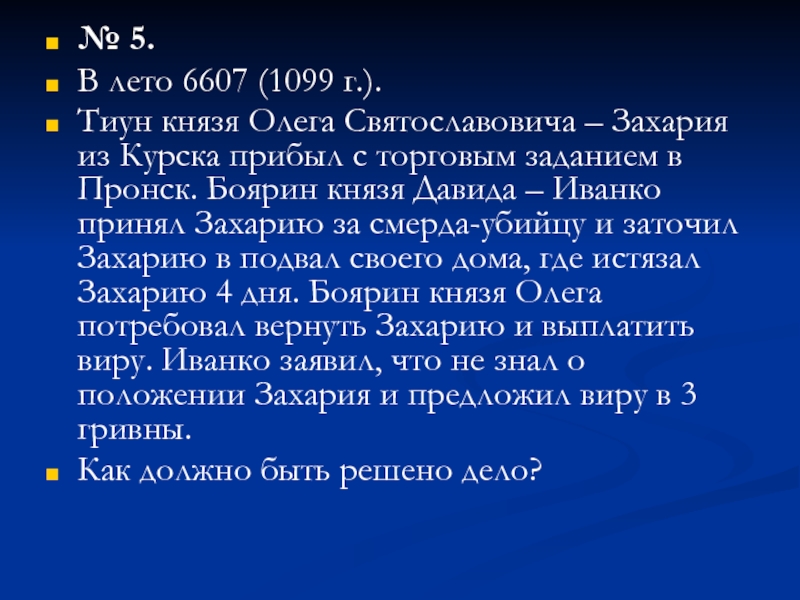

- 67. № 5.В лето 6607 (1099 г.). Тиун

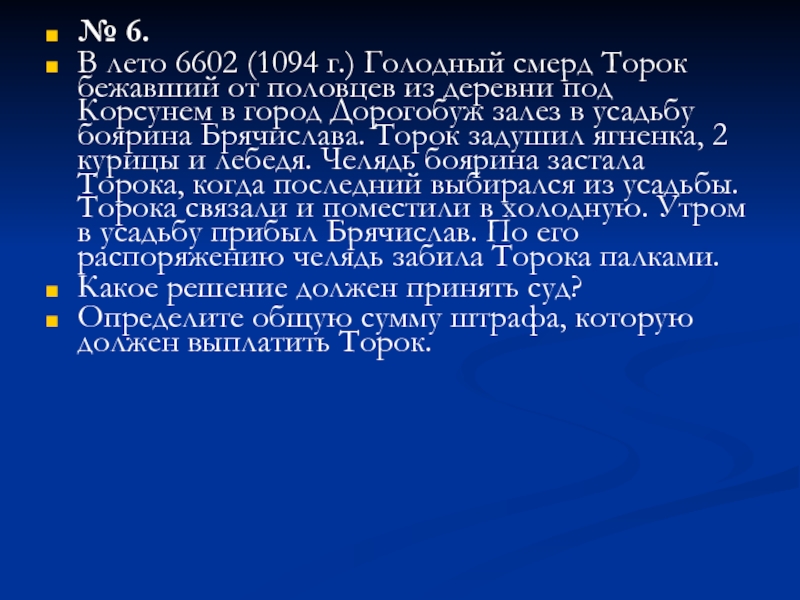

- 68. № 6.В лето 6602 (1094 г.) Голодный

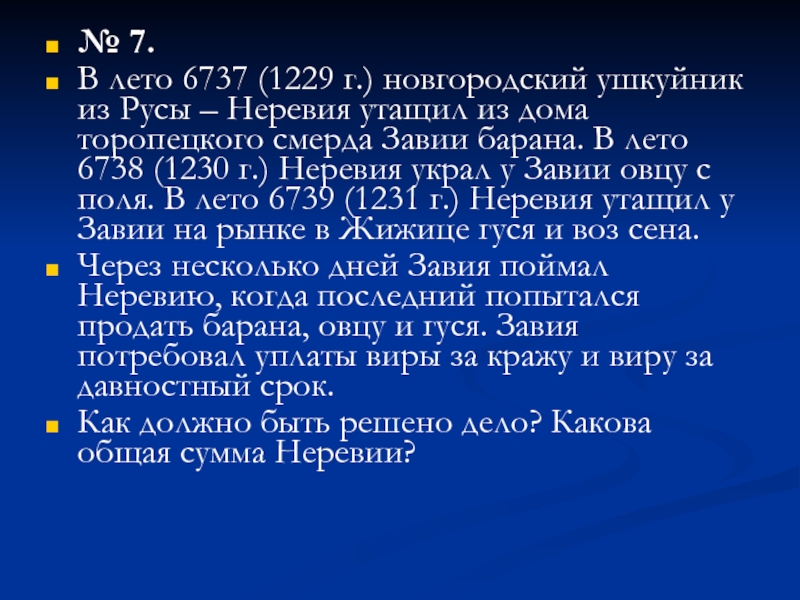

- 69. № 7.В лето 6737 (1229 г.) новгородский

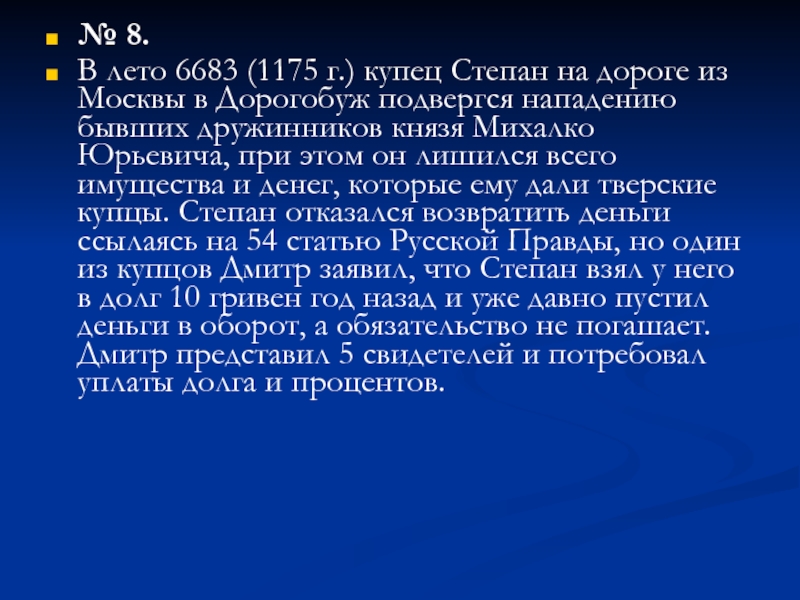

- 70. № 8.В лето 6683 (1175 г.) купец

- 71. № 9.В лето 6788 (1280) Во время

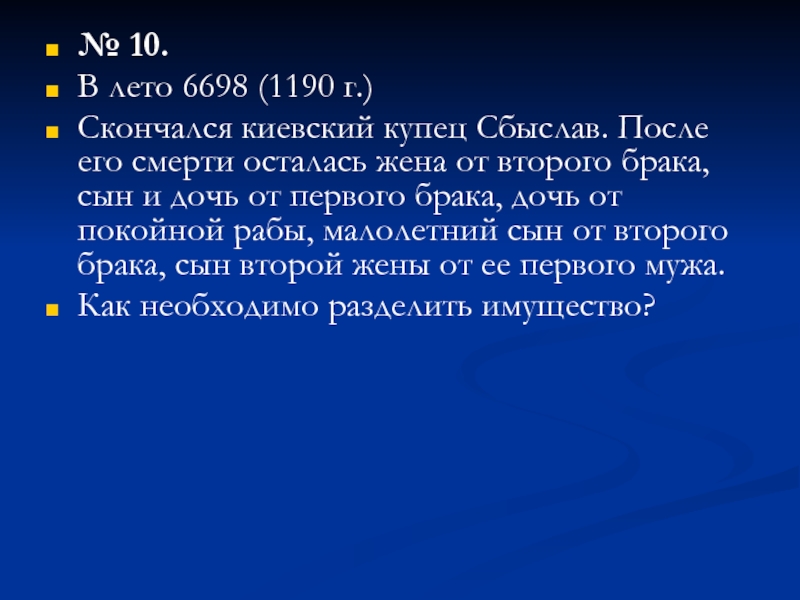

- 72. № 10.В лето 6698 (1190 г.) Скончался

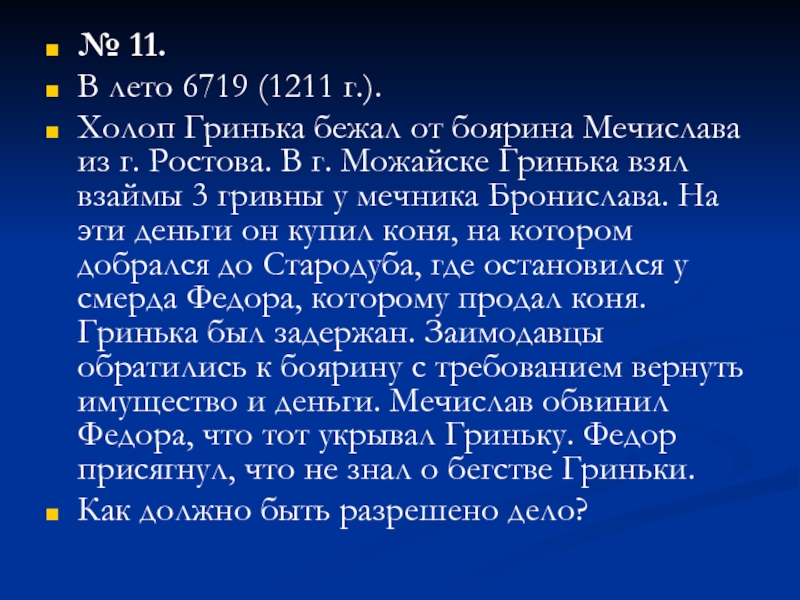

- 73. № 11.В лето 6719 (1211 г.). Холоп

- 74. Вопрос 3. Суд и судопроизводство в древнерусском государстве.

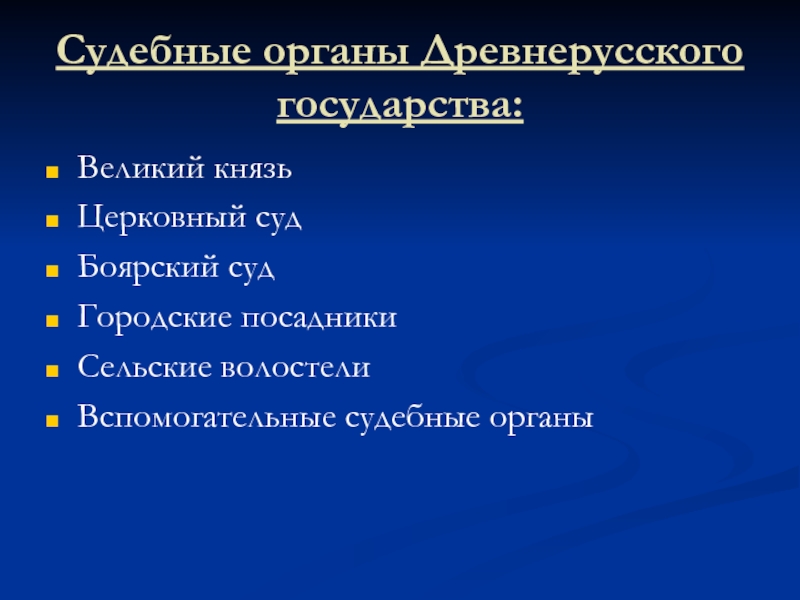

- 75. Судебные органы Древнерусского государства:Великий князьЦерковный судБоярский судГородские посадникиСельские волостелиВспомогательные судебные органы

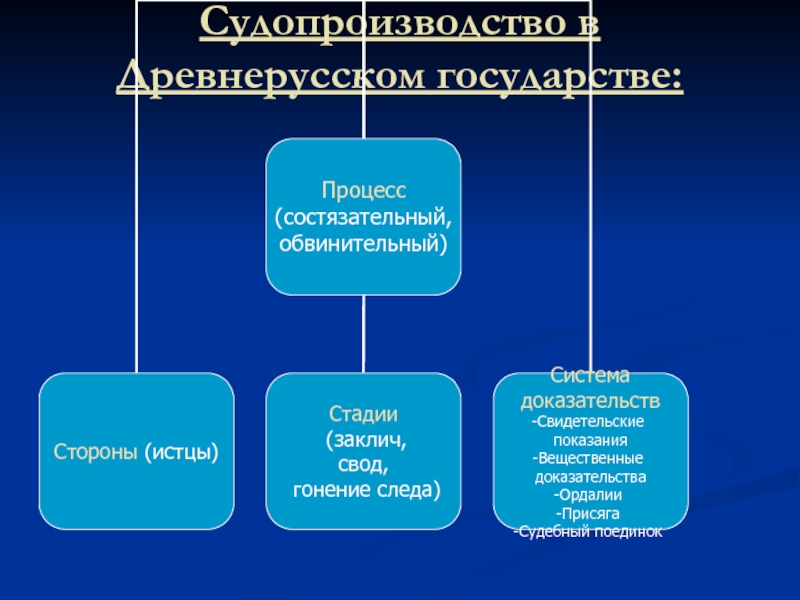

- 76. Судопроизводство в Древнерусском государстве:

- 77. Контрольные вопросы1. Когда и где возникли первые

- 78. Список литературы: Основная литератураИсаев И.А. История государства

- 79. Лысенко В.В. и др. История отечественного государства

- 80. Дополнительная литератураАлпатов М.А. Варяжский вопрос в русской

- 81. Скачать презентанцию

Цели: - познание исторического процесса формирования и развития отечественного государства и права в древний период;- выяснение сущности и особенностей развития отечественного государства и права, изучение основных памятников права;-осмысление роли и места

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1«КАФЕДРА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Электронное наглядное пособие по истории отечественного

государства и права

на тему: «Древнерусское государство и право»

Слайд 2Цели:

- познание исторического процесса формирования и развития отечественного государства

и права в древний период;

- выяснение сущности и особенностей развития

отечественного государства и права, изучение основных памятников права;-осмысление роли и места отечественного государства в мире;

- формирование навыков самостоятельного творческого анализа основных памятников и источников права, а также событий, связанных с эволюцией государственно-правовых институтов в Древней Руси;

- формирование у курсантов знания об истории Древней Руси, факторов воздействующих на его становление и развитие;

- выработку научного представления об изучаемой эпохе развития древнерусского государства и права;

- воспитывать у курсантов уважительное отношение к первоисточникам, как к нормативно-правовым актам, применяемым в древнерусском государстве.

Слайд 3Задачи:

Подготовка курсантов и слушателей в соответствии с новыми электронными

технологиями.

С этой целью в электронном пособии на основе новейшего

материала: видеофильмов, альбомов схем, хрестоматий, основной и дополнительной литературы, с учетом последних изменений, а также результатов научных исследований в популярной форме в соответствии с учебной программой курса объясняются основные термины и понятия, встречающихся в процессе преподавания и изучения курса «История отечественного государства и права», в целях раскрытия и закрепления вопросов, предусмотренных темой №2 «Древнерусское государство и право».Слайд 4Учебные вопросы:

1. Образование древнерусского государства. Общественный и государственный строй

Древней Руси.

2. Зарождение права восточных славян. «Русская Правда» как основной

источник права Древней Руси.3. Суд и судопроизводство в древнерусском государстве.

Слайд 5Вопрос 1. Образование древнерусского государства. Общественный и государственный строй Древней

Руси.

Слайд 13Социальные группы населения:

Привелегированные (князья, бояре, княжьи мужи, княжеские тиуны, огнищане).

Свободные

(Посадские: боярство, духовенство, купечество. Низы: ремесленники, мелкие торговцы, рабочие и

другие. Сельские: свободные смерды-общинники.).Зависимые (крепостные смерды, закупы).

Бесправные (холопы).

Слайд 14Органы власти и управления Древнерусского государства:

Великий князь - глава

законодательной и исполнительной власти

Вече

Совет при князе

Удельный князь

Местная администрация великого

князя: посадники, волостели, наместники Дворцовые слуги (тиуны)

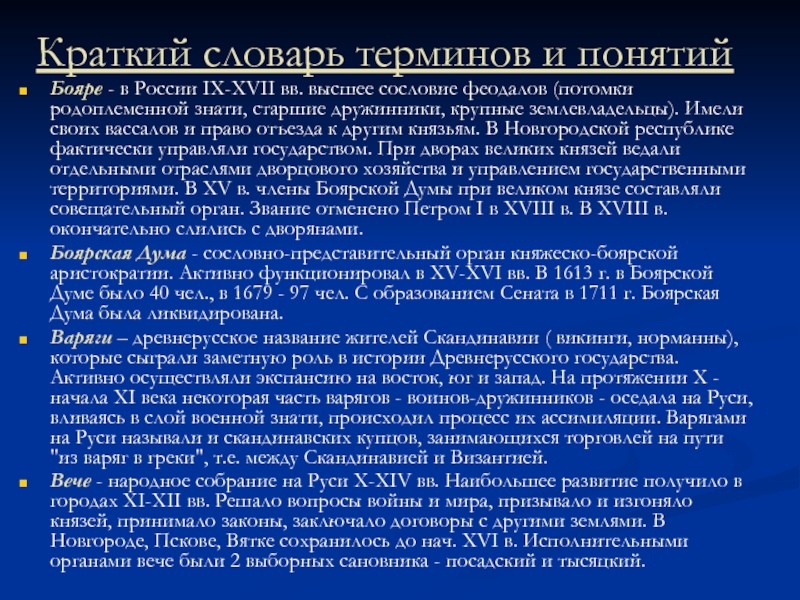

Слайд 16Краткий словарь терминов и понятий

Бояре - в России IX-XVII

вв. высшее сословие феодалов (потомки родоплеменной знати, старшие дружинники, крупные

землевладельцы). Имели своих вассалов и право отъезда к другим князьям. В Новгородской республике фактически управляли государством. При дворах великих князей ведали отдельными отраслями дворцового хозяйства и управлением государственными территориями. В XV в. члены Боярской Думы при великом князе составляли совещательный орган. Звание отменено Петром I в XVIII в. В XVIII в. окончательно слились с дворянами.Боярская Дума - сословно-представительный орган княжеско-боярской аристократии. Активно функционировал в XV-XVI вв. В 1613 г. в Боярской Думе было 40 чел., в 1679 - 97 чел. С образованием Сената в 1711 г. Боярская Дума была ликвидирована.

Варяги – древнерусское название жителей Скандинавии ( викинги, норманны), которые сыграли заметную роль в истории Древнерусского государства. Активно осуществляли экспансию на восток, юг и запад. На протяжении X - начала XI века некоторая часть варягов - воинов-дружинников - оседала на Руси, вливаясь в слой военной знати, происходил процесс их ассимиляции. Варягами на Руси называли и скандинавских купцов, занимающихся торговлей на пути "из варяг в греки", т.е. между Скандинавией и Византией.

Вече - народное собрание на Руси X-XIV вв. Наибольшее развитие получило в городах XI-XII вв. Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры с другими землями. В Новгороде, Пскове, Вятке сохранилось до нач. XVI в. Исполнительными органами вече были 2 выборных сановника - посадский и тысяцкий.

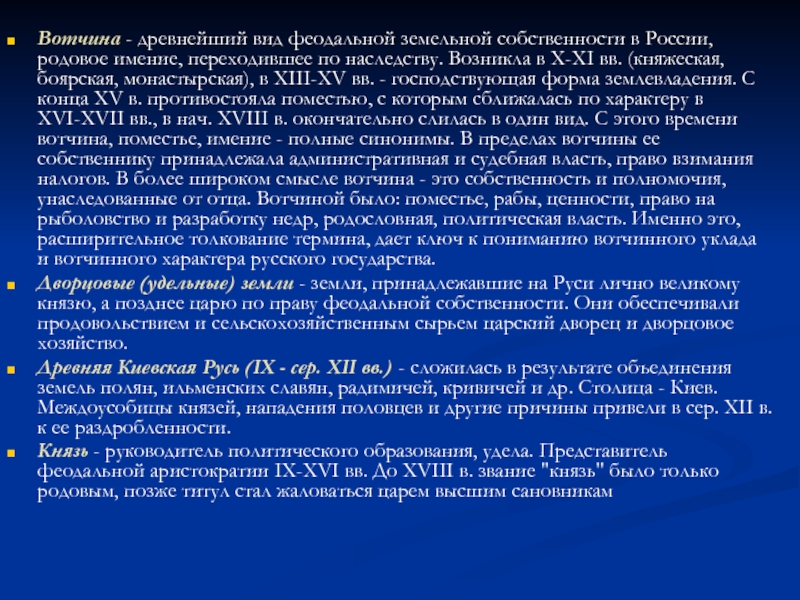

Слайд 17Вотчина - древнейший вид феодальной земельной собственности в России, родовое

имение, переходившее по наследству. Возникла в X-XI вв. (княжеская, боярская,

монастырская), в XIII-XV вв. - господствующая форма землевладения. С конца XV в. противостояла поместью, с которым сближалась по характеру в XVI-XVII вв., в нач. XVIII в. окончательно слилась в один вид. С этого времени вотчина, поместье, имение - полные синонимы. В пределах вотчины ее собственнику принадлежала административная и судебная власть, право взимания налогов. В более широком смысле вотчина - это собственность и полномочия, унаследованные от отца. Вотчиной было: поместье, рабы, ценности, право на рыболовство и разработку недр, родословная, политическая власть. Именно это, расширительное толкование термина, дает ключ к пониманию вотчинного уклада и вотчинного характера русского государства.Дворцовые (удельные) земли - земли, принадлежавшие на Руси лично великому князю, а позднее царю по праву феодальной собственности. Они обеспечивали продовольствием и сельскохозяйственным сырьем царский дворец и дворцовое хозяйство.

Древняя Киевская Русь (IX - сер. XII вв.) - сложилась в результате объединения земель полян, ильменских славян, радимичей, кривичей и др. Столица - Киев. Междоусобицы князей, нападения половцев и другие причины привели в сер. XII в. к ее раздробленности.

Князь - руководитель политического образования, удела. Представитель феодальной аристократии IX-XVI вв. До XVIII в. звание "князь" было только родовым, позже титул стал жаловаться царем высшим сановникам

Слайд 18

Норманнская теория – система взглядов и представлений о происхождении древнерусского

государства, сформулированная во второй четверти XVIII века З.Байером, Г.Ф.Миллером, А.Шлецером,

подчеркивавшими решающую роль норманнов (варягов) в создании государства Киевская Русь. В числе основных вопросов – происхождение термина "русь" и династии киевских князей. Противоположное течение – антинорманисты (М.В.Ломоносов)."Русская правда" - основной закон Киевской Руси. Состояла из 5 разделов, дополняемых с учетом времени:

1. "Древнейшая правда" или "Правда Ярослава Мудрого", 1015-1016 гг., написана самим Ярославом.

2. Дополнение к "Правде Ярослава". "Устав мостником". "Покон вирный".

3. "Правда Ярославичей" - Изяслава, Святослава, Всеволода, ок. 1072 г.

4. Устав Владимира Мономаха, 1113 г.

5. Пространная Русская правда, 1120-1130 гг.

Слайд 19Хронологическая таблица

(IX - XII вв.)

860 - Поход Руси на Константинополь

862 - "Призвание варягов" 879 - Смерть Рюрика 882-912 -

Княжение Олега в Киеве 907 - Поход Олега на Константинополь 912-945 - Княжение Игоря в Киеве 941,944 - Походы Игоря на Константинополь 945-972 - Княжение Святослава Игоревича в Киеве 946,955 - Поездки княгини Ольги в Константинополь 965 (?) - Разгром Святославом Хазарского каганата 968-971 - Войны Святослава на Балканах 980-1015 - Княжение Владимира в Киеве 988-990 - Принятие христианства на РусиСлайд 201016-1018,1019-1054 - Княжение Ярослава Владимировича в Киеве 1024 - Лиственская

битва 1036 - Смерть Мстислава Владимировича, начало единовластного правления Ярослава

1054-1068,1069-1073,1077-1078 - Княжение Изяслава Ярославича в Киеве 1073-1076 - Княжение Святослава Ярославича в Киеве 1078-1093 - Княжение Всеволода Ярославича в Киеве 1093-1113 - Княжение Святополка Изяславича в Киеве 1103,1111 - Походы русских князей на половцев 1113-1125 - Княжение Владимира Всеволодича Мономаха в Киеве 1125-1132 - Княжение Мстислава Владимировича в Киеве 1125-1157 - Самостоятельное княжение Юрия Владимировича Долгорукого в Ростово-Суздальской земле (в 1155-1157 - великий князь киевский) 1147 - Первое упоминание Москвы 1157-1174 - Княжение Андрея Юрьевича Боголюбского во Владимире 1169 - Разгром Киева Андреем Боголюбским 1176-1212 - Княжение Всеволода Большое Гнездо во Владимире 1184 - Поход на половцев коалиции русских князей 1185 - Поход на половцев Игоря Святославича Новгород-СеверскогоСлайд 27Русские князья IX - XI вв.

IX и X века -

наиболее сложный для изучения период в истории Древней Руси. Летописцы,

работавшие через 100-150 лет после описываемых ими событий, опирались в основном на устные предания и легенды; годовая сетка, отличающая русскую летопись от византийских хроник и давшая ей название (летопись - описание событий по годам, "летам"), как установлено исследователями, была "наложена" на повествование о древнейших событиях X-XI вв. лишь при создании в начале XII в. летописного свода, получившего название "Повесть временных лет". Поэтому датировка многих древнейших событий, равно как исчисление лет жизни и княжения первых Рюриковичей, может быть принята с известной долей условности.Рюрик (ум. в 879 г.). Согласно летописному преданию, Рюрик с братьями Синеусом и Трувором был призван на Русь представителями племен: новгородскими славянами, полоцкими кривичами, весью (вепсами) и чудью (предками эстонцев) и стал княжить в Новгороде или Ладоге. Вопрос о том, кто были Рюрик и его соплеменники, откуда они пришли на Русь, был ли Рюрик приглашен княжить или как предводитель военной дружины, остается по сей день спорным.

Слайд 28Олег (ум. в 912 г.). Согласно ПВЛ, после смерти Рюрика(ум.

в 912 г.). Согласно ПВЛ, после смерти Рюрика регентом при

малолетнем Игоре стал родственник Рюрика - Олег. Однако в другой летописи (Начальном своде) Олег именуется лишь воеводой Рюрика. Если учесть, что к началу самостоятельного княжения Игорю было не менее 33 лет, регентство Олега представляется безусловным историческим мифом: и Олег, и фактический родоначальник династии Рюриковичей Игорь были, вероятно, самостоятельными князьями. В 882 г. Олег отправился с дружиной на юг, вдоль водного пути "из варяг в греки". Он овладел Смоленском, а затем и Киевом, убив местных князей Аскольда и Дира. Они, видимо, тоже были варягами; как сообщает летопись, получив разрешение у Рюрика отправиться в Константинополь, Аскольд и Дир остались княжить в Киеве. Но есть косвенные данные против того, что они были соправителями. После вокняжения Олега в Киеве, который он объявил "материю градом русским", под его властью оказалась вся территория Руси, вытянутая сравнительно неширокой полосой вдоль речных путей, ведущих из Ладоги в Черное море. Олег расширил свои владения на восток, подчинив себе северян и радимичей - племена, обитавшие в бассейне Десны и Сожа. Олег совершил два успешных похода на Константинополь (в 907 и 911 г.). Согласно легенде, отразившейся в ПВЛ, он умер от укуса змеи и похоронен в Киеве.Слайд 29Игорь (ум. в 945 г.). Как сказано выше, едва ли

Игорь был сыном Рюрика. Характерно, что летописец ничего не знает

о подробностях княжения Игоря на протяжении четверти века, упоминая лишь походы его на Константинополь в 941 и 944 г. Второй поход привел к заключению выгодного для Руси договора с Византией. В 945 г. Игорь был убит древлянами (племенем, обитавшим в бассейне Припяти), когда попытался вторично собрать у них дань.Ольга (ум. в 969 г.). Жена Игоря. По некоторым преданиям - дочь лодочника из Пскова. Трудно отделить реальность от поэтического вымысла в рассказе ПВЛ о том, как Ольга отомстила древлянам за смерть мужа. Дважды (в 946 и 955 г.) Ольга посетила Константинополь, где была с почетом принята императором Константином Багрянородным. Во время второй поездки Ольга крестилась и получила христианское имя Елена.

Слайд 30Святослав Игоревич (ум. в 972 г.). Отважный воитель, по словам

летописца, открыто бросавший вызов врагам: "Иду на вы!", Святослав совершил

ряд успешных походов. Он освободил от уплаты дани хазарам племя вятичей, жившее в бассейне Оки, разгромил волжских болгар и могущественный Хазарский каганат, совершив в 965 г. победоносный поход на Нижнюю Волгу, Северный Кавказ и Приазовье. В последние годы княжения Святослав активно вмешался в войну Византии с восставшими против ее владычества дунайскими болгарами и одержал над ними победу. Византийский император Иоанн Цимисхий, встревоженный тем, что Святослав стремится закрепиться в подунайских городах, напал на русские дружины, осадил их в Доростоле и вынудил принять битву. Греки потерпели поражение, и Святослав двинулся к Константинополю. Императору пришлось откупаться щедрыми дарами. Заключив мир, князь решил вернуться в Киев за новыми войнами. Но у Днепровских порогов Святослава подстерегли и убили печенеги. Из его черепа печенежский князь повелел изготовить чашу.Слайд 31Владимир Святославич (ум. в 1015 г.). Сын Святослава от ключницы

Ольги - Малуши. Отроком Владимир был отправлен княжить в Новгород

в сопровождении своего дяди - воеводы Добрыни. В 976 г. (предположительно) Владимир сватается к дочери полоцкого князя Рогнеде. Но она отказывает ему, уничижительно отозвавшись о князе как о "робичиче" (т. е. сыне рабыни). Владимир убивает отца Рогнеды, а ее делает своей наложницей. В 980 г., хитростью расправившись со своим братом Ярополком (до того убившим третьего сына Святослава - Олега), Владимир становится единовластным правителем Руси. Он совершил несколько успешных походов на поляков, на вятичей и радимичей, на волжских болгар, расширил пределы Руси на юго-западе, построил ряд городов-крепостей вокруг Киева и на границах с враждебной Печенежской степью. Оказав военную помощь византийскому императору Василию II, Владимир получил в жены его сестру Анну. В 988 г. Владимир крестился, а затем (в 988 или 990 г.) провозгласил христианство государственной религией Руси. Процесс полной христианизации страны растянулся почти на два века, но новая вера достаточно быстро укрепилась в крупнейших городах. Для функционирования церкви требовались богослужебные книги и грамотные священнослужители. Поэтому принятие христианства способствовало возникновению и интенсивному развитию литературы (письменность была известна и ранее). Получает распространение каменное зодчество. Неизмеримо возрос международный авторитет Руси. Владимир становится одним из популярнейших деятелей русской истории. С его именем связано множество легенд (часть из них отразилась в ПВЛ), он становится постоянным персонажем былин. Церковь причислила Владимира к лику святых.Слайд 32 Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978-1054). Сын Владимира от Рогнеды. После

смерти Владимира власть в Киеве захватил сын Ярополка - Святополк.

Он убил своих сводных братьев - Бориса, Глеба и Святослава, стремясь к единовластному правлению. Ярослав, княживший в Новгороде, выступил против Ярополка и изгнал его из Киева. Но Ярополк, опираясь на поддержку своего тестя, польского короля Болеслава Храброго, нанес Ярославу в 1018 г. поражение в битве на берегах Буга. Ярослав, собрав новую дружину, в кровопролитном сражении на Альте в 1019 г. одолел Святополка. Тот бежал и, по преданию, погиб где-то в безвестных местах между Чехией и Польшей. Ярослав стал киевским князем и оставался им до конца жизни. После смерти брата Мстислава (в 1036 г.) Ярослав становится единовластным правителем на Руси, лишь в Полоцке правит его брат Изяслав.Слайд 33

Время Ярослава - время внутренней стабилизации, способствовавшей возрастанию международного авторитета

Руси, о чем говорит хотя бы тот факт, что дочери

Ярослава стали королевами: Анна - французской, Елизавета - норвежской, а затем датской, Анастасия - венгерской. Ярослав был женат на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа. Летопись утверждает, что именно в правление Ярослава стала интенсивно развиваться переводческая и книгописная деятельность. Возникают первые русские монастыри, и в числе их знаменитый Киево-Печерский, сыгравший большую роль в стастановлении русской книжности и летописания. В 1054 г. Ярослав ставит первого митрополита из русских - Иллариона (до этого митрополитами были греки), создавшего церковно-политический трактат "Слово о Законе и Благодати". Перед смертью Ярослав разделил свое государство между сыновьями, положив тем самым начало феодальной раздробленности.Слайд 41Вопрос 2. Зарождение права восточных славян. «Русская Правда» как основной

источник права Древней Руси.

Слайд 42Источники права:

«Закон Русский»

Договоры Руси с Византией

Грамоты и уставы князей

Сборники церковного

права

Слайд 43ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ ЛЕТОПИСЬ – древнерусская летопись,

созданная в 1110-х. Летописи – исторические сочинения, в которых события

излагаются по так называемому погодичному принципу, объединены по годовым, или «погодичным», статьям (их также называют погодными записями). «Погодичные статьи», в которых объединялись сведения о событиях, произошедших в течение одного года, начинаются словами «В лето такое-то…» («лето» в древнерусском языке означает «год»). В этом отношении летописи, в том числе и Повесть временных лет, принципиально отличаются от известных в Древней Руси византийских хроник, из которых русские составители заимствовали многочисленные сведения из всемирной истории. В переводных византийских хрониках события были распределены не по годам, а по царствованиям императоров.Самый ранний дошедший до нашего времени список Повести временных лет относится к 14 в. Он получил название Лаврентьевская летопись по имени переписчика, монаха Лаврентия, и был составлен в 1377. Другой древнейший список Повести временных лет сохранился в составе так называемой Ипатьевской летописи (сер. 15 в.).

Слайд 44ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Повесть временных лет – первая летопись, текст которой

дошел до нас почти в первоначальном виде. Благодаря тщательному текстологическому

анализу Повести временных лет исследователи обнаружили следы более ранних сочинений, вошедших в ее состав. Вероятно, древнейшие летописи были созданы в 11 в. Наибольшая признание получила гипотеза А.А.Шахматова (1864–1920), объясняющая возникновение и описывающая историю русского летописания 11– начала 12 в. Он прибегнул к сравнительному методу, сопоставив сохранившиеся летописи и выяснив их взаимосвязи. Согласно А.А.Шахматову, ок. 1037, но не позже 1044, был составлен Древнейший Киевский летописный свод, повествовавший о начале истории и о крещении Руси. Около 1073 в Киево-Печерском монастыре, вероятно, монахом Никоном был закончен первый Киево-Печерский летописный свод. В нем новые известия и сказания соединялись с текстом Древнейшего свода и с заимствованиями из Новгородской летописи середины 11 в. В 1093–1095 здесь же на основе свода Никона был составлен второй Киево-Печерский свод; его также принято называть Начальным. (Название объясняется тем, что первоначально именно этот летописный свод А.А.Шахматов счел самым ранним.) В нем осуждались неразумие и слабость нынешних князей, которым противопоставлялись прежние мудрые и могущественные правители Руси.Слайд 45ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

В 1110–1113 была завершена первая редакция (версия) Повести

временных лет – пространного летописного свода, вобравшего многочисленные сведения по

истории Руси: о войнах русских с Византийской империей, о призвании на Русь на княжение скандинавов Рюрика, Трувора и Синеуса, об истории Киево-Печерского монастыря, о княжеских преступлениях. Вероятный автор этой летописи – монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В первоначальном виде эта редакция не сохранилась.В первой редакции Повести временных лет были отражены политические интересы тогдашнего киевского князя Святополка Изяславича. В 1113 Святополк умер, и на киевский престол вступил князь Владимир Всеволодович Мономах. В 1116 монахом Сильвестром (в промономаховском духе) и в 1117–1118 неизвестным книжником из окружения князя Мстислава Владимировича (сына Владимира Мономаха) текст Повести временных лет был переработан. Так возникли вторая и третья редакции Повести временных лет; древнейший список второй редакции дошел до нас в составе Лаврентьевской, а самый ранний список третьей – в составе Ипатьевской летописи.

Почти все русские летописи представляют собой своды – соединение нескольких текстов или известий из других источников более раннего времени. Древнерусские летописи 14–16 вв. открываются текстом Повести временных лет.

Слайд 46ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Повествование в Повести временных лет начинается с рассказа

о расселении на земле сыновей Ноя – Сима, Хама и

Иафета – вместе со своими родами (в византийских хрониках начальной точкой отсчета было сотворение мира). Этот рассказ заимствован из Библии. Русские считали себя потомками Иафета. Таким образом русская история включалась в состав истории всемирной. Целями Повести временных лет было объяснение происхождения русских (восточных славян), происхождения княжеской власти (что для летописца тождественно происхождению княжеской династии) и описание крещения и распространения христианства на Руси. Повествование о русских событиях в Повести временных лет открывается описанием жизни восточнославянских (древнерусских) племен и двумя преданиями. Это рассказ о княжении в Киеве князя Кия, его братьев Щека, Хорива и сестры Лыбеди; о призвании враждующими северно-русскими племенами трех скандинавов (варягов) Рюрика, Трувора и Синеуса, – чтобы они стали князьями и установили в Русской земле порядок. Рассказ о братьях-варягах имеет точную дату – 862. Таким образом в историософской концепции Повести временных лет устанавливаются два источника власти на Руси – местный (Кий и его братья) и иноземный (варяги). Возведение правящих династий к иностранным родам традиционно для средневекового исторического сознания; подобные рассказы встречаются и в западноевропейских хрониках. Так правящей династии придавалась бóльшие знатность и достоинство.Слайд 47ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Основные события в Повести временных лет – войны

(внешние и междоусобные), основание храмов и монастырей, кончина князей и

митрополитов – глав Русской церкви.В состав Повести временных лет также включаются предания. Например – рассказ о происхождении названия города Киева от имени князя Кия; сказания о Вещем Олеге, победившем греков и умершем от укуса змеи, спрятавшейся в черепе умершего княжеского коня; о княгине Ольге, хитроумно и жестоко мстящей племени древлян за убийство своего мужа. Летописца неизменно интересуют известия о прошлом Русской земли, об основании городов, холмов, рек и о причинах, по которым они получили эти имена. Об этом также сообщают предания. В Повести временных лет доля преданий очень велика, так как описываемые в ней начальные события древнерусской истории отделены от времени работы первых летописцев многими десятилетиями и даже веками. В позднейших летописных сводах, рассказывающих о современных событиях, число преданий невелико, и они также находятся обыкновенно в части летописи, посвященной далекому прошлому.

В состав Повести временных лет включаются и повествования о святых, написанные особенным житийным стилем. Таков рассказ о братьях-князьях Борисе и Глебе под 1015, которые, подражая смирению и непротивлению Христа, безропотно приняли смерть от руки сводного брата Святополка, и повествование о святых печерских монахах под 1074.

Значительную часть текста в Повести временных лет занимают повествования о сражениях, написанные так называемым воинским стилем, и княжеские некрологи.

Слайд 48

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Краткое содержание произведения

В год 6415 (907). Пошел

Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с

собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли греки "Великая Скифь". И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом две тысячи. И пришел к Царьграду (1); греки же замкнули Суд (2), а город затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море. и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли- И с попутным ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: "Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь". И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И испугались греки и сказали: "Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от бога". И приказал Олег дать дани на две тысячи кораблей: по двенадцати гривен (3) на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей. ..Слайд 49ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Краткое содержание произведения

И повесил щит свой на

вратах в знак победы, и пошли от Царьграда... И вернулся

Олег в Киев, неся золото, и паволоки (4), и плоды, и вино, и всякое узорочье (5). И прозвали Олега Вещим <...> В год 6420 (912) <...> И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов (6) и кудесников: "От чего я умру?" И сказал ему один кудесник: "Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь, - от него тебе и умереть!" Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: "Никогда не сяду на него и не увижу его больше". И повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, - на пятый год помянул он своего коня, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал: "Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?" Тот же ответил: "Умер". Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: "Не право говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я жив". И приказал оседлать себе коня: "Да увижу кости его". И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: "От этого ли черепа смерть мне принять?" И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер он. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемою Щековица; есть же могила его и доныне, слывет могилой Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и три<...>Слайд 50Характерные черты «Русской правды»

Право было феодальным, неравным, привилегией господствующего класса

Отсутствие

четкого различия между уголовным преступлением и гражданским правонрушением

Слайд 52Фрагмент исторического документа: «Русская правда».

XI век

1. Убьет муж мужа, то

мстит брат за брата, или сын за отца, или двоюродный

брат, или племянник; если не будет никто мстить, то 80 гривен за убитого, если будет княжеский муж или княжеский управитель; если будет русин, или гридь, или купец, или боярский управитель, или мечник, или изгой, или словенин, то 40 гривен за убитого.2. После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его Изяслав, Святослав и Всеволод и их мужи Коснячко, Перенег, Никифор и заменили кровную месть денежным штрафом; а все остальное сыновья его установили, как судил Ярослав.

О убийстве

3. Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищуть, то виревную платити, в чьей же верви голова лежить, то 80 гривен; паки ли людин, то 40 гривенъ.

Слайд 53Княж муж — княжеский слуга, дружинник, феодал. Головник — убийца.

Виревная (от слова вира) — денежная пеня в пользу князя

за убийство свободного человека. Вервь — соседская территориальная община; производное от слова «веревка», с помощью которой отмеряли участки пахотной земли в пользование членам верви.

Людин — простолюдин, простой свободный сельчанин или горожанин.

Перевод. Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а (члены верви) убийцу не ищут, то виру за него в размере 80 гривен платить той верви, на земле которой будет обнаружен убитый; в случае убийства людина платить виру (князю) в 40 гривен.

Наряду с «продажами» (см. ниже) виры были примитивной формой «налога» в пользу «публичной власти» князей. За убийство княжеских мужей назначается двойная вира.

Слайд 544. Которая ли вервь начнеть платити дикую веру, колико летъ

заплатить ту виру, зане же безъ головника имъ платити. Будеть

ли головникъ ихъ въ верви, то зань к нимъ прикладываеть, того же деля имъ помагати головнику, любо си дикую веру; но оплати имъ во обчи 40 гривенъ, а головничьство самому головнику; а въ 40 гривенъ ему заплатите ис дружины свою часть. Но оже будеть убилъ или въ сваде или в пиру явлено, то тако ему платити по верви ныне, иже ся приклад ывають вирою.Дикая вира — общая, уплачиваемая коллективно; от слов «дикий» или «дивий» в смысле «общий, никому не принадлежащий» (ср. «дикий мед», «дикое поле», «дикий зверь» и пр.).

Свада — ссора, столкновение, драка, вражда.

Перевод. Если вервь начнет платить дикую виру (когда убийца не обнаружен), то ей предоставляется рассрочка на несколько лет, потому что им (членам верви) приходится расплачиваться без убийцы. Но если убийца находится в верви, то она должна помочь ему, так как он вкладывает свою долю в дикую виру. Но платить им (членам верви) общими силами только 40 гривен, а головничество платить самому убийце, внося свою часть и в уплачиваемые вервью 40 гривен. Но так платить по верви, если в ней вкладываются в (общую) виру, в тех случаях, когда виновный убил (человека) в ссоре (драке) или открыто в пиру.

Слайд 55Дикая вира платилась вервью в случаях: а) когда убийца не

найден или община не захотела его выдать: б) непреднамеренного убийства

в драке, на пиру. Обычай свидетельствует, с одной стороны, о еще прочных связях внутри верви между ее членами, защищающими себя складчиной на непредвиденные случаи, грозящие верви разорением (на 80 гривен можно было купить 40 лошадей — это огромная сумма, см. ниже). С другой стороны, статья говорит об имущественном расслоении внутри верви, ведении ее членами собственного хозяйства, дающего средства для «прикладывания» к дикой вире.«Уставъ Володимерь Всеволодича»

48. Володимерь Всеволодичь, по Святополце, созва дружину свою на Берестовемь: Ратибора Киевьского тысячьского, Прокопью Белогородьского тысячьского, Станислава Переяславльского тысячьского, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдиновича Олгова мужа, и уставили до третьего реза, оже емлеть в треть куны; аже кто возметь два реза, то то ему исто; паки ли возметь три резы, то иста ему не взяти.

Берестово — княжеское село под Киевом (известно с Х в.), летняя резиденция и усыпальница киевских князей (см.: ПСРЛ. Т. 1. С. 80, 130, 155, 182, 231, 232).

Тысячьский (тысяцкий) — княжеский воевода, предводитель городского ополчения («тысящи»), ведавший в мирное время делами городского управления.

Слайд 56Исто — основная сумма долга ростовщику.

Перевод. (Князь) Владимир Всеволодович

(Мономах), после смерти (князя) Святополка, созвал дружину свою в Берестове:

Ратибора Киевского тысяцкого, Прокопья Белгородского тысяцкого, Станислава Переяславского тысяцкого, Нажира, Мирослава, Ивана Чюдиновича боярина (мужа) Олегова (князя черниговского Олега Святославича), и постановили — брать проценты только до третьего платежа, если заимодавец берет деньги «в треть»; если кто возьмет с должника два (третных) реза, то может взыскать и основную сумму долга; а кто возьмет три реза, тот не должен требовать возвращения основной суммы долга.Таким образом, если ростовщик дал взаймы 10 гривен, то один «третный рез» равен 5 гривнам. Взяв с должника «два реза» — 10 гривен, кредитор имел право взыскать и основную сумму долга — 10 гривен. Взыскав с должника «три реза» (5 + 5 + 5), ростовщик терял право на взыскание основной суммы долга.

49. Аже кто емлеть по 10 кунъ от лета на гривну, то того не отметати. <...>

Лето — год.

Перевод. Если же (ростовщик) взимает (с должника) по 10 кун за год с гривны, то это не запрещается.

Считая в гривне 50 кун = 20% годовых.

Такие проценты разрешалось брать (в отличие от «третных») без ограничения срока.

Слайд 57К постановлениям Владимира Мономаха и его бояр о резах относятся

ст. 47-49, отменявшие правило ст. 46, которая отдавала должника в

полную волю ростовщика (как договорились, так и плати). Однако законы Мономаха лишь регулировали размеры и процедуру взыскания процентов, основываясь на обычной практике взыскания весьма высоких процентов.О закупе

57. Аже закупъ выведеть что, то господинъ в нем; но оже кде и налезуть, то преди заплатить господинъ его конь или что будеть ино взялъ, ему холопъ обелныи; и паки ли господинъ не хотети пачнеть платити за нь, а продасть и, отдасть же переди или за конь, или за воль или за товаръ, что будеть чюжего взялъ, а прокъ ему самому взяти себе. <...>

Выведеть — украдет.

Господин в нем — может поступить с закупом-вором по своей воле.

Слайд 58Перевод. Если закуп украдет что-либо, господин может поступить с ним

по своей воле: либо, после того как закупа поймают, заплатит

(потерпевшему) за коня, или иное (имущество), украденное закупом, и превращает его в своего холопа; либо, если господин не захочет расплачиваться за закупа, то пусть продаст его, и отдав сначала потерпевшему за украденного коня или вола или за товар, остаток берет себе.В любом случае закуп становился холопом, так же как при побеге от господина (ст. 52).

О смерде

71. Аже смердъ мучить смерда без княжа слова, то 3 гривны продажи, а за муку гривна кунъ.

Мука — пытка, истязание, избиение.

Перевод. Если смерд подвергнет муке смерда без княжеского суда, то Заплатит 3 гривны продажи (князю) и потерпевшему за муку гривну денег.

72. Аже огнищанина мучить, то 12 гривенъ продаже, а за муку гривна. <...> Перевод. 72. За истязание же огнищанина платить 12 гривен продажи и гривну (потерпевшему) за муку.

Равная плата «за муку» смерду и огнищанину (княжескому слуге) назначена потому, что имеется в виду слуга-холоп, за убийство которого взималось 12 гривен (ст. 11), в то время как за убийство тиуна огнищного или конюшего взимали двойную виру — 80 гривен (ст. 10).

Слайд 59Аже умреть смердъ

85. Аже смердъ умреть, то задницю князю; аже

будуть дщери у него дома, то даяти часть на не;

аже будуть за мужем, то не даяти части им.Задница — наследство, имущество, оставшееся после смерти человека.

Перевод. Если смерд умрет (не оставив сыновей), то задница идет князю; если после него останутся незамужние дочери, то выделить (часть имущества) им; если же дочери замужние, то им не давать части наследства.

О заднице боярьстеи и о дружьнеи

86. Аже в боярехъ любо в дружине, то за князя задниця не идеть, но оже не будеть сыновъ, а дчери возмуть. <...>

Перевод. Если умрет боярин или дружинник, то их имущество не идет князю, но если у них не будет сыновей, то наследство получат их дочери.

Слайд 60О холопьстве

102. Холопьство обелное трое: оже кто хотя купить до

полу гривны, а послухи поставить, а ногату дасть перед самемъ

холопомъ.Перевод. Холопство обельное троякого вида: если кто купит (поступающего в холопы) до полгривны в присутствии свидетелей (сделки) и ногату (княжескому судье) заплатит перед самим холопом.

103. А второе холопьство: поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядомь, то како ся будеть рядилъ, на том же стоить.

Перевод. А второе холопство: кто женится на рабе без договора (с ее владельцем), а если с договором (рядом), то как договорились, так и будет.

104. А се третьее холопьство: тивуньство без ряду или привяжеть ключь к собе без раду, с рядомь ли, то како ся будеть рядилъ, на том же стоить.

Привяжет ключ — поступит в слуги (ключники).

Перевод. А вот третье холопство: кто поступит в тиуны или в ключники (господина) без договора с ним, если же с договором, на том и стоять.

105. А въ даче не холопъ, ни по хлебе роботять, ни по првдатьце, но оже не доходять года, то ворочати ему милость; отходить ли, то не виноватъ есть.

Дача — здесь: ссуда хлебом, семенами, инвентарем или скотом вместе с придатком составляла милость.

Перевод. А за ссуду хлебом с любым придатком человек не становится холопом, но если он не отработает долга (в течение условленного срока), то обязан возвратить полученное; если же отработает, то ничем больше не обязан.

Здесь речь идет о работе на заимодавца-феодала в течение обусловленного срока, которая как бы заменяла проценты по денежному долгу.

Слайд 61

Статьи 102-104 о холопах в отличие от ст. 52 и

57, где говорится о насильно и продаже в холопы беглого

закупа или закупа-вора, перечисляют законные основания и процедуру «добровольного» поступления в холопы разорившихся смердов или горожан, толкаемых на этот шаг крайней нуждой, угрозой голодной смерти человека и его семьи. Русская Правда назначала цену «за холопа 5 гривен, а за робу б гривен» (ст. 13. 106). Цена же раба-пленного, считавшегося на Руси, как и в других странах в ту эпоху, военной добычей, законом не регламентировалась, а устанавливалась по соглашению продавца и покупателя. Рабов-пленных не только продавали, но и дарили. В 955 г. князь Игорь, «утвердив мир с греки», отпустил византийских послов и одарил их «скорою и челядью и воском».Виновный в убийстве чужого холопа не нес уголовной ответственности, а возмещал лишь господину его стоимость (5 гривен за рядового, 12 гривен за ремесленного и т.д.). Убийство господином собственного холопа не считалось преступлением. В то же время пути, которыми человек попадал в рабство, особенно случаи самопродажи разорившегося человека, способы эксплуатации отличают холопов от патриархальных рабов — «челядинов» — прежнего времени, массу которых составляли военнопленные («ополонишася челядью»), и отражают более высокую ступень имущественного и социального неравенства. Теперь холоп не чужеземец, а «свой», славянский общинник, горожанин или сельчанин, вынужденный материальными обстоятельствами идти в кабалу к богатому феодалу или купцу, чтобы спасти себя и свою семью от гибели.

Слайд 62Перевод. А за ссуду хлебом с любым придатком человек не

становится холопом, но если он не отработает долга (в течение

условленного срока), то обязан возвратить полученное; если же отработает, то ничем больше не обязан.Здесь речь идет о работе на заимодавца-феодала в течение обусловленного срока, которая как бы заменяла проценты по денежному долгу.

Статьи 102-104 о холопах в отличие от ст. 52 и 57, где говорится о насильно и продаже в холопы беглого закупа или закупа-вора, перечисляют законные основания и процедуру «добровольного» поступления в холопы разорившихся смердов или горожан, толкаемых на этот шаг крайней нуждой, угрозой голодной смерти человека и его семьи. Русская Правда назначала цену «за холопа 5 гривен, а за робу б гривен» (ст. 13. 106). Цена же раба-пленного, считавшегося на Руси, как и в других странах в ту эпоху, военной добычей, законом не регламентировалась, а устанавливалась по соглашению продавца и покупателя. Рабов-пленных не только продавали, но и дарили. В 955 г. князь Игорь, «утвердив мир с греки», отпустил византийских послов и одарил их «скорою и челядью и воском».

Виновный в убийстве чужого холопа не нес уголовной ответственности, а возмещал лишь господину его стоимость (5 гривен за рядового, 12 гривен за ремесленного и т.д.). Убийство господином собственного холопа не считалось преступлением. В то же время пути, которыми человек попадал в рабство, особенно случаи самопродажи разорившегося человека, способы эксплуатации отличают холопов от патриархальных рабов — «челядинов» — прежнего времени, массу которых составляли военнопленные («ополонишася челядью»), и отражают более высокую ступень имущественного и социального неравенства. Теперь холоп не чужеземец, а «свой», славянский общинник, горожанин или сельчанин, вынужденный материальными обстоятельствами идти в кабалу к богатому феодалу или купцу, чтобы спасти себя и свою семью от гибели.

Слайд 63Задачи по «Нормам Русской правды»

№ 1.

В лето 6564 (1054

г.) Смерд Якун во время ссоры с княжеским тиуном Жирославом

днем на княжеском подворье в г. Турове ударил последнего несколько раз жердью по голове. Через 3 дня Жирослав умер. Община Якуна предложила выдать его и семью на поток и разграбление.Какое наказание будет назначено по Русской Правде?

Слайд 64№ 2.

Изгой Нездинич находясь на рынке в г. Перемышле встретился

с рядовичем Водовиком. Водовик назвал Нездинича татем. Наздинич отсек Водовику

3 пальца, а Водовик отсек Нездиничу руку. При этом присутствовал тиун Внучко, который обнажил меч и оттолкнул Водовика от Нездинича.Какое будет решение суда в 6565 г. (1055 г.),

Слайд 65№ 3.

В лето 6568 (1060 г.) В г. Гродно холоп

Зличко несколько раз ударил ябетника Гриднича и скрылся на дворе

у своего господина Кашанича. Кашанич выплатил Гридничу 12 гривен штрафа. Через 2 года Гриднич встретил Зличко у княжеского подворья в Полоцке и убил холопа. Кашанич потребовал у Гриднича виру, согласно ст. 26 Русской Правды.Какое решение должно быть принято?

Слайд 66№ 4.

В лето 6708 (1200 г.) младший дружинник смоленского князя

Рюрика – Дрогинич (15 лет) ускакал из озорства на коне

мечника Домослава. На другой день Домослав отыскал Дрогинича и выбил ему зуб при свидетелях. Обиженный Дрогинич не вернул хозяину коня, а зарезал его.Как должно быть решено дело?

Слайд 67№ 5.

В лето 6607 (1099 г.).

Тиун князя Олега Святославовича

– Захария из Курска прибыл с торговым заданием в Пронск.

Боярин князя Давида – Иванко принял Захарию за смерда-убийцу и заточил Захарию в подвал своего дома, где истязал Захарию 4 дня. Боярин князя Олега потребовал вернуть Захарию и выплатить виру. Иванко заявил, что не знал о положении Захария и предложил виру в 3 гривны.Как должно быть решено дело?

Слайд 68№ 6.

В лето 6602 (1094 г.) Голодный смерд Торок бежавший

от половцев из деревни под Корсунем в город Дорогобуж залез

в усадьбу боярина Брячислава. Торок задушил ягненка, 2 курицы и лебедя. Челядь боярина застала Торока, когда последний выбирался из усадьбы. Торока связали и поместили в холодную. Утром в усадьбу прибыл Брячислав. По его распоряжению челядь забила Торока палками.Какое решение должен принять суд?

Определите общую сумму штрафа, которую должен выплатить Торок.

Слайд 69№ 7.

В лето 6737 (1229 г.) новгородский ушкуйник из Русы

– Неревия утащил из дома торопецкого смерда Завии барана. В

лето 6738 (1230 г.) Неревия украл у Завии овцу с поля. В лето 6739 (1231 г.) Неревия утащил у Завии на рынке в Жижице гуся и воз сена.Через несколько дней Завия поймал Неревию, когда последний попытался продать барана, овцу и гуся. Завия потребовал уплаты виры за кражу и виру за давностный срок.

Как должно быть решено дело? Какова общая сумма Неревии?

Слайд 70№ 8.

В лето 6683 (1175 г.) купец Степан на дороге

из Москвы в Дорогобуж подвергся нападению бывших дружинников князя Михалко

Юрьевича, при этом он лишился всего имущества и денег, которые ему дали тверские купцы. Степан отказался возвратить деньги ссылаясь на 54 статью Русской Правды, но один из купцов Дмитр заявил, что Степан взял у него в долг 10 гривен год назад и уже давно пустил деньги в оборот, а обязательство не погашает. Дмитр представил 5 свидетелей и потребовал уплаты долга и процентов.Слайд 71№ 9.

В лето 6788 (1280)

Во время сева закуп Семен

зазевался и не заметил как боярский конь утонул в болоте.

Рязанский боярин Твердислав побил за это Семена и впоследствии припоминая этот случай еще несколько раз бил Семена. В конце концов Семен убежал в Рязань и пожаловался князю. Твердислав в раздражении сжег дом Семена и потребовал у князя вернуть Семена для обращения последнего в обельного холопа.Как должно быть решено дело?

Слайд 72№ 10.

В лето 6698 (1190 г.)

Скончался киевский купец Сбыслав.

После его смерти осталась жена от второго брака, сын и

дочь от первого брака, дочь от покойной рабы, малолетний сын от второго брака, сын второй жены от ее первого мужа.Как необходимо разделить имущество?

Слайд 73№ 11.

В лето 6719 (1211 г.).

Холоп Гринька бежал от

боярина Мечислава из г. Ростова. В г. Можайске Гринька взял

взаймы 3 гривны у мечника Бронислава. На эти деньги он купил коня, на котором добрался до Стародуба, где остановился у смерда Федора, которому продал коня. Гринька был задержан. Заимодавцы обратились к боярину с требованием вернуть имущество и деньги. Мечислав обвинил Федора, что тот укрывал Гриньку. Федор присягнул, что не знал о бегстве Гриньки.Как должно быть разрешено дело?

Слайд 75Судебные органы Древнерусского государства:

Великий князь

Церковный суд

Боярский суд

Городские посадники

Сельские волостели

Вспомогательные судебные

органы

Слайд 77Контрольные вопросы

1. Когда и где возникли первые государственные образования восточных

славян?

2. Какие факторы способствовали объединению восточных славян в единое государство

?3. Каковы признаки раннефеодальной монархии ?

4. Каковы формы зависимости населения в Киевской Руси ?

5. Что такое феодальное право ?

Слайд 78Список литературы:

Основная литература

Исаев И.А. История государства и права России. Учебник

для вузов. М., 2008.

История государства и права России. Краткий курс.

М., 2009.История отечественного государства и права: Учебник. / Под ред. Р.С. Мулукаева. М., 2006.

История отечественного государства и права. Ч. 1 и 2: Учебник. / Под ред. О.И.Чистякова. М., 2006.

История Государства и права СССР. Сборник документов. Ч.1-2. М., 1968.

История государства и права СССР. Ч. 1. М., 1985; Ч. 2. М., 1986.

История государства и права России. Учебник. Под ред. Титова Ю.П. М., 2009.

Источниковедение. История государства и права дореволюционной России. Иркутск, 1983.

Кудинов О.А. История государства и права России. М., 2008.

Слайд 79Лысенко В.В. и др. История отечественного государства и права в

схемах и таблицах. СПб., 1999.

Российское законодательство Х-ХХ веков. Л., 1989.

Сырых

В.М. История государства и права России. Учебник. М., 2008.Титов Ю.П. История государства и права России. М., 1997.

Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие / сост. Титов Ю.М., 2008.

Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период. М., 1990.

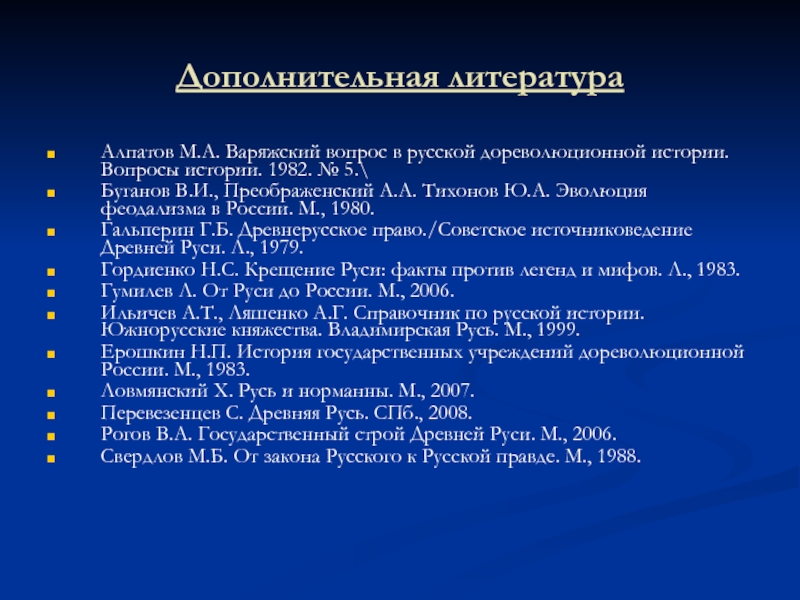

Слайд 80Дополнительная литература

Алпатов М.А. Варяжский вопрос в русской дореволюционной истории. Вопросы

истории. 1982. № 5.\

Буганов В.И., Преображенский А.А. Тихонов Ю.А. Эволюция

феодализма в России. М., 1980.Гальперин Г.Б. Древнерусское право./Советское источниковедение Древней Руси. Л., 1979.

Гордиенко Н.С. Крещение Руси: факты против легенд и мифов. Л., 1983.

Гумилев Л. От Руси до России. М., 2006.

Ильичев А.Т., Ляшенко А.Г. Справочник по русской истории. Южнорусские княжества. Владимирская Русь. М., 1999.

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983.

Ловмянский Х. Русь и норманны. М., 2007.

Перевезенцев С. Древняя Русь. СПб., 2008.

Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. М., 2006.

Свердлов М.Б. От закона Русского к Русской правде. М., 1988.