Слайд 1Формы и типы образования в педагогоике и андрогогике

Выполнил Агзамов Б.И.

Слайд 2Форма (от лат. forma – оболочка) дословно переводится как внешнее очертание,

способ существования и выражения содержания. Формы организации обучения – это

внешнее выражение учебного взаимодействия педагога и учащихся. Они определяют, как в реальных условиях организовать обучение и характеризуются числом участников взаимодействия, местом, временем и порядком его осуществления.

В истории мировой образовательной практики существовали разнообразные формы организации обучения, возникновение и развитие которых всегда было детерминировано потребностями и интересами государства. Древнейшей формой являлось индивидуальное обучение, которое порой сочеталось с индивидуально-групповым, вошедшим в массовую практику в XVI веке. В связи с прогрессивным социально-экономическим развитием образование становится массовым и возникает классно-урочная система обучения (Я.А. Коменский). Именно урок сохраняется и сегодня как основная форма организации образовательного процесса

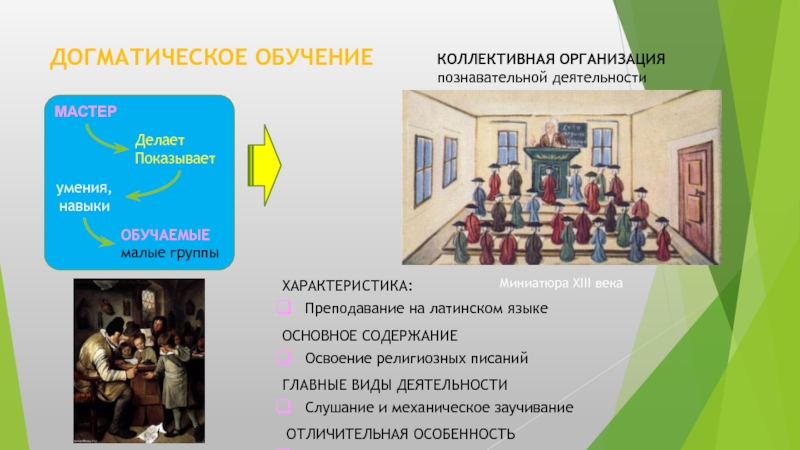

Слайд 4ДОГМАТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ познавательной деятельности

Миниатюра XIII века

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Преподавание на латинском

языке

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Освоение религиозных писаний

ГЛАВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Слушание и механическое

заучивание

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Отрыв формы от содержания

Слайд 5Обучение ведется через:

слушание

механическое запоминание

дословное воспроизведение текста

Догматическое обучение

чтение

Слайд 6Суть традиционного обучения

Традиционное обучение предполагает усвоение и воспроизведение знаний и

их применение в аналогичных ситуациях. Учащиеся усваивают знания в готовом

виде без раскрытия путей доказательства их истинности.

Термин «традиционное обучение» подразумевает, прежде всего, классно-урочную организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, сформулированных Я.А.Коменским, и до сих пор являющуюся преобладающей в школах мира.

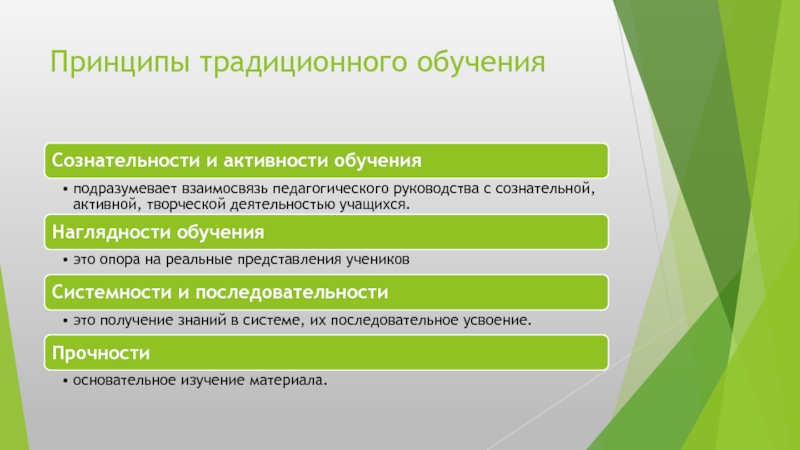

Слайд 7Принципы традиционного обучения

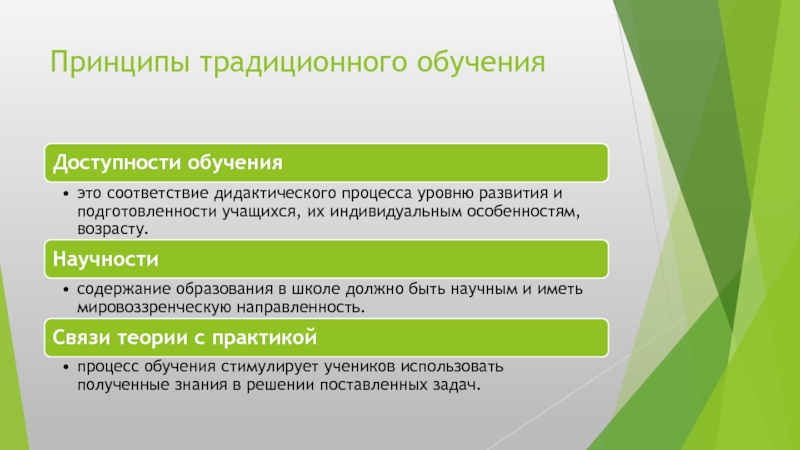

Слайд 8Принципы традиционного обучения

Слайд 9Развивающее обучение

Задача преподавателя – не вывести всех на некий,

заданный

уровень знаний, умений, навыков, а

вывести личность каждого ученика в

режим

развития, пробудить в ученике инстинкт познания, самосовершенствования.

Слайд 10Основные цели технологии развивающего обучения

Формирование теоретического сознания и мышления учащихся,

начиная с самого раннего возраста;

Передача детям не столько знаний, умений

и навыков, сколько способов, которыми можно осуществить различные умственные действия (СУДы);

Воспроизведение в учебной деятельности детей логики научного познания

Слайд 11Технологии развивающего обучения

Развивающее обучение – новый, активно-деятельностный тип обучения, идущий

на смену объяснительно-иллюстративному.

Учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к уровню

и особенностям индивидуума;

Опережает, стимулирует, направляет и ускоряет развитие наследственных данных личности;

Расценивает ребенка как полноценного субъекта деятельности;

Направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности;

Создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических новообразований.

Слайд 13Проблемное обучение

Проблемное обучение – это такая организация учебного процесса, которая

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций, а также активная

самостоятельная поисковая деятельность учащихся по разрешению проблем

Слайд 14В качестве проблемной ситуации на уроке могут быть:

• проблемные задачи

с недостающими,

избыточными, противоречивыми данными, с

заведомо допущенными ошибками;

• поиск истины (способа,

приема, правила

решения);

• различные точки зрения на один и тот же

вопрос;

• противоречия практической деятельности.

Слайд 15Пути, которыми учитель может привести учеников к проблемной ситуации:

• побуждающий

диалог — это «экскаватор», который

выкапывает проблему, вопрос, трудность, т.е. помогает

формулировать

учебную задачу

• подводящий диалог: логически выстроенная цепочка

заданий и вопросов — «локомотив», движущийся к

новому знанию, способу действия;

• применение мотивирующих приёмов: «яркое пятно» —

сообщение интригующего материала (исторических

фактов, легенд и т.п.), демонстрация непонятных

явлений (эксперимент, наглядность), «актуализация» —

обнаружение смысла, значимости проблемы для

учащихся.

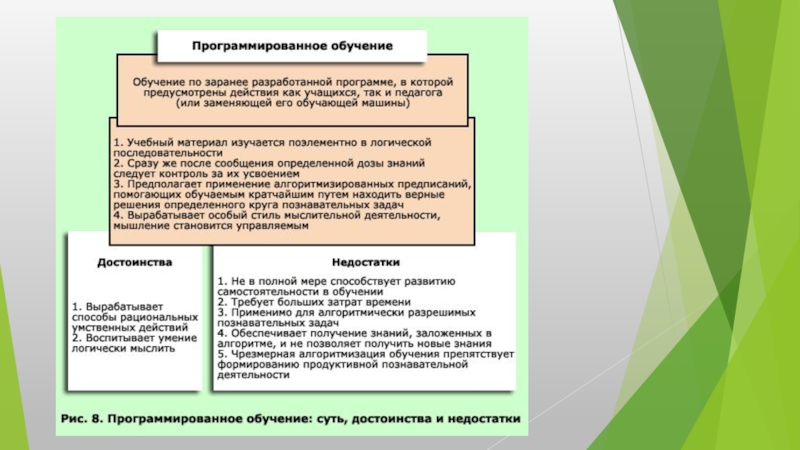

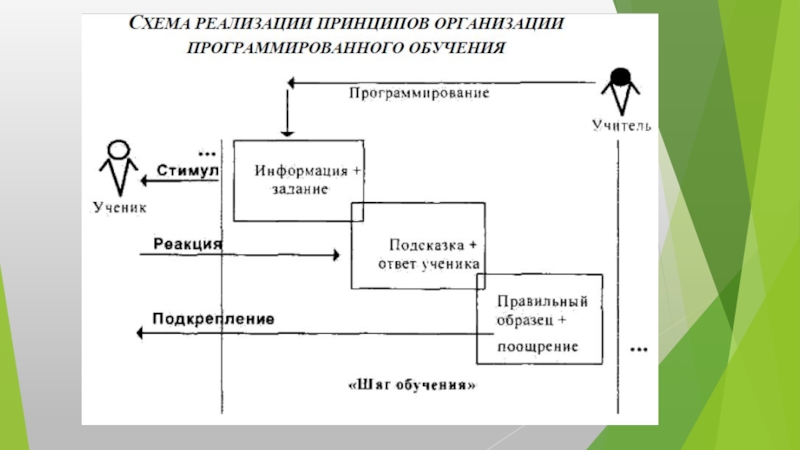

Слайд 16Программированное обучение

Программированное обучение — обучение по специально разработанной обучающей программе, которое представляет собой

определенную последовательность конкретных задач, путем которых выполняется и контролируется деятельность

педагога и учащихся.

Слайд 18Средства программированного обучения

-Средствами программированного обучения могут быть:

– программированные печатные

(бумажные) пособия, раздаточный материал;

– электромеханические устройства;

– компьютерные обучающие средства

Слайд 20Андрогогика

греческое происхождение

«андрос» – мужчина, человек

«агогейн» – вести

Слайд 22Особенности взрослого учащегося

Взрослые ученики более целенаправленны.

У взрослых имеется прошлый

учебный опыт, т.е. имеют тенденцию связывать то, чему их учат,

с тем, что они уже знают.

Взрослые принимают активное участие в учебном процессе У взрослых имеются мнения о том, чему их учат. Андрагогика ориентирована не на догматическое, а на критическое и творческое восприятие, на сотворчество с теми, кто вступает с ней в диалог.

Слайд 23Принципы андрагогики

Приоритетность самостоятельного обучения.

Использование имеющегося положительного жизненного опыта.

Корректировка

устаревшего опыта и личностных установок, препятствующих освоению новых знаний.

Индивидуальный

подход к обучению на основе личностных потребностей.

Востребованность результатов обучения практической деятельностью обучающегося.

Принцип системности обучения.

Актуализация результатов обучения.

Развития обучающегося.