Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ГОСУДАРСТВЕННО Автономное образовательное учреждение высшего образования

Содержание

- 1. ГОСУДАРСТВЕННО Автономное образовательное учреждение высшего образования

- 2. эволюция нервной системы живых существ (филогенез

- 3. Слайд 3

- 4. Особенности филогенеза нервной системы у живых

- 5. Узловая нервная система Второй этап

- 6. Трубчатая нервная система Третий этап развития

- 7. Слайд 7

- 8. Особенности пренатального развития человека

- 9. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

- 10. Периоды онтогенеза человека В процессе индивидуального

- 11. Пренатальный онтогенез (внутриутробный период развития)

- 12. Пренатальный онтогенез (внутриутробный период развития)

- 13. Развитие эмбриона в фазе А (эмбриональной фазе)

- 14. Развитие эмбриона в фазе А (эмбриональной фазе)

- 15. 2 период. Период дробления

- 16. Имплантация зародыша в слизистую матки Оплодотворенная

- 17. Формирование бластомеров В результате

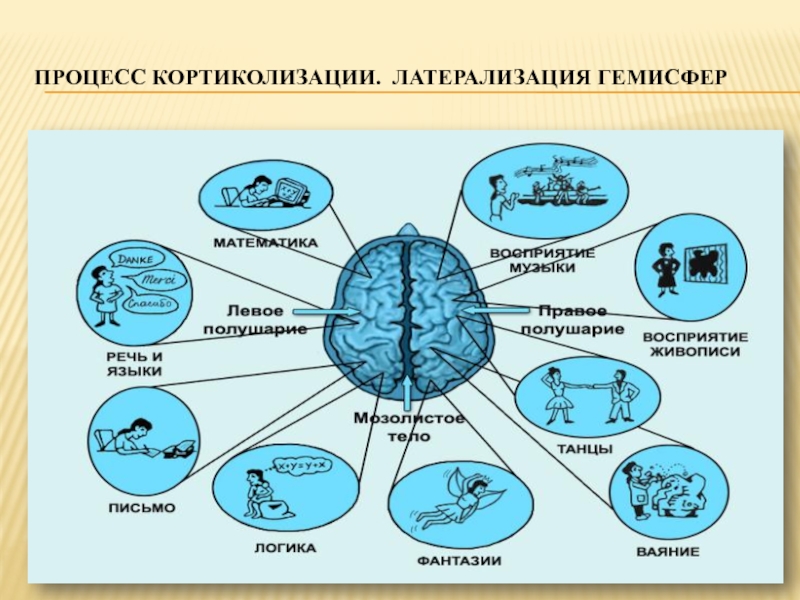

- 18. Формирование бластомеровСхема формирова-ния :-эмбриобоаста;-трофобласта.

- 19. 3 период эмбриональной фазы. Период гаструляции.

- 20. Производные первичных зародышевых листков Из

- 21. Соматология-наука о связи темперамента с особенностями онтогенеза.

- 22. Основоположники конституциональной психологии

- 23. Основоположники конституциональной психологии Представленная Э.Кречмером

- 24. Основоположники конституциональной психологии На

- 25. Основоположники соматологии В 1951 г.

- 26. Основные особенности темперамента (по Шелдону)

- 27. Основные особенности темперамента (по Шелдону) 2. Соматотония.

- 28. Основные особенности темперамента (по Шелдону) 3. Церебротония.

- 29. Конституциональные особенности в процессе постнатального онтогенеза

- 30. Конституциональные особенности в процессе постнатального онтогенеза

- 31. ЛЕСГАФТ ПЕТР ФРАНЦЕВИЧ Лесгафт Петр

- 32. СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПОЛОГИИ.

- 33. СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПОЛОГИИХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДОВ РАЗНОЙ

- 34. 4 период эмбриональной фазы (обособление тела зародыша).

- 35. 5 период эмбриональной фазы развития зародыша (

- 36. Формирование пола будущего ребенка

- 37. переход из эмбриональной фазы в фетальную

- 38. Завершение внутриутробной фазы онтогенеза280 сутки от начала оплодотворения завершаются рождением младенца

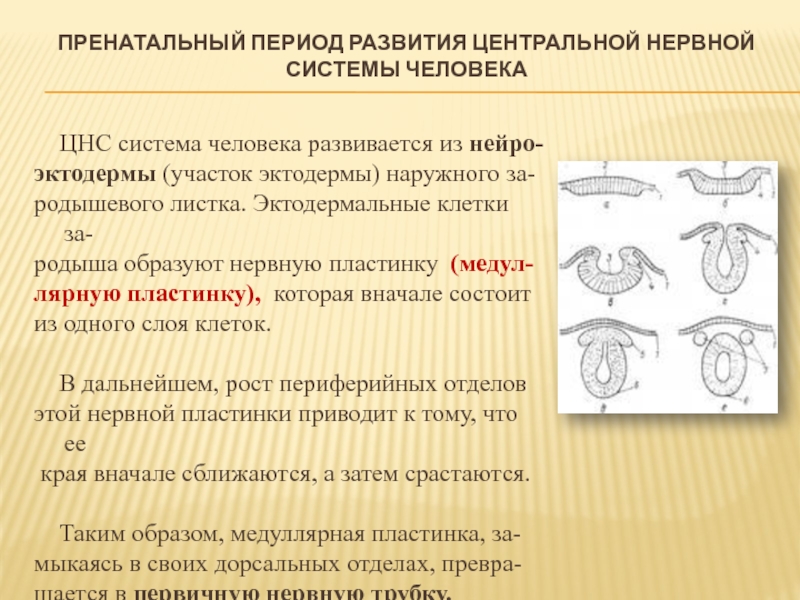

- 39. пренатальный период развития центральной нервной системы человека

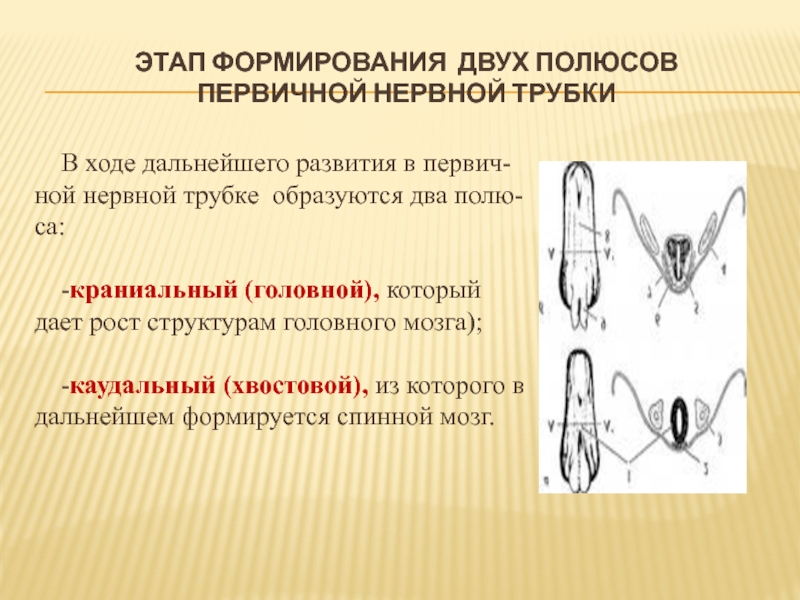

- 40. Этап формирования двух полюсов первичной нервной

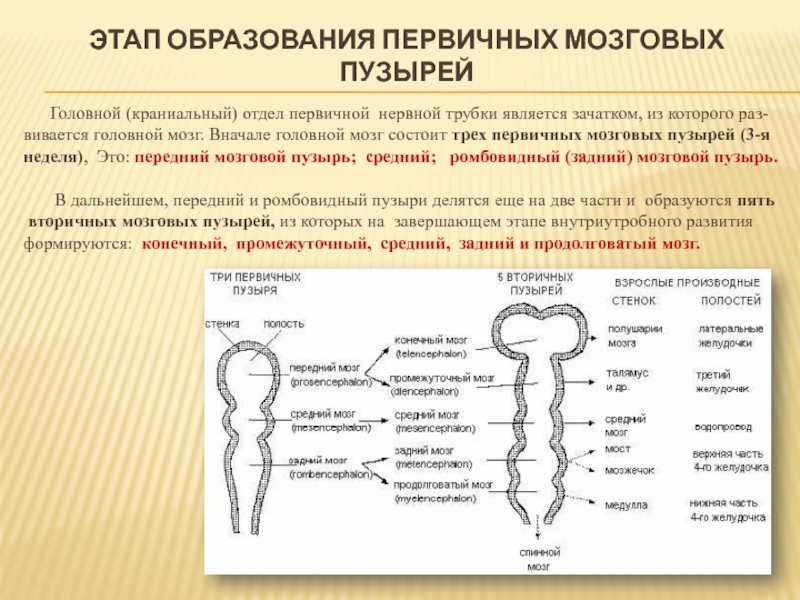

- 41. Этап образования первичных мозговых пузырей

- 42. Закон геккеля В 1866

- 43. Структура цнс – спинной мозг

- 44. Структуры головного мозгаГоловной мозг в процессе филогенеза

- 45. КОРТИКОЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ. ТРИ ОСИ

- 46. ПРОЦЕСС КОРТИКОЛИЗАЦИИ. 2. СОЗРЕВАНИЕ ЗАДНИХ ОТДЕЛОВ

- 47. ПРОЦЕСС КОРТИКОЛИЗАЦИИ. 3. СОЗРЕВАНИЕ ПЕРЕДНИХ

- 48. ПРОЦЕСС КОРТИКОЛИЗАЦИИ. 4. КОРКОВО-ПОДКОРКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.Процесс кортиколизации прямо

- 49. ПРОЦЕСС КОРТИКОЛИЗАЦИИ. 5. ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ГЕМИСФЕР

- 50. ПРОЦЕСС КОРТИКОЛИЗАЦИИ. ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ГЕМИСФЕР1.

- 51. Межполушарная ассиметрияПревалирование «ведущего» полушария ( левого и правого) (с учетом гендерных различий)

- 52. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕЗАДАПТАЦИИ:

- 53. Внеутробный период развития организма (постнатальный

- 54. Зрелый возраст и Возраст старости 1. Стадия

- 55. Скачать презентанцию

эволюция нервной системы живых существ (филогенез нервной системы) В процессе многомиллионных лет эволюции живых орга-низмов у них постоянно развивалась и усложнялась нервная система. При этом усложнение ЦНС у

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 ГОСУДАРСТВЕННО Автономное образовательное учреждение высшего образования ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «Ленинградский государственный университет

имени А.С. Пушкина»

Слайд 2эволюция нервной системы живых существ

(филогенез нервной системы)

В

процессе многомиллионных лет эволюции живых орга-

низмов у них постоянно развивалась

и усложнялась нервная система.

При этом усложнение ЦНС у животных происходило в ос-

новном за счет процесса цефализации (разростания крани-

ального отдела нервной трубки).

Именно с появлением нервной системы, как считал выда-

ющийся отечественный эмбриолог А.Н. Северцов, живые

организмы получили возможность быстрой адаптации к

изменяющимся факторам среды.

Слайд 3

СЕВЕРЦОВ

Алексей

Николаевич (1866-1936).

Выдающийся отечественный морфолог, биолог, эмбриолог.

А.Н. Северцов является основателем эволюционной морфологии животных.

Данное направление было посвящено изучению законо-мерностей процесса эволюции живых организмов, учения о ча-стных (и общих механизмах приспособления живых орга-низмов к окружающей среде.

Значительное место в его трудах занимала роль мозговых

структур в процессе адаптации

к сложным условиям существо-вания живых организмов.

Слайд 4Особенности филогенеза нервной системы

у живых организмов

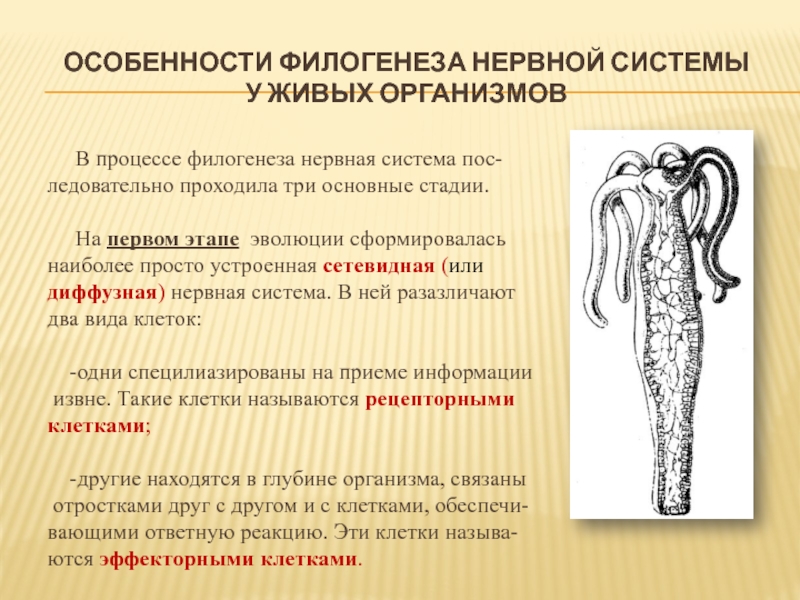

В процессе филогенеза нервная система пос-

ледовательно проходила три основные стадии.

На первом этапе эволюции сформировалась наиболее просто устроенная сетевидная (или

диффузная) нервная система. В ней разазличают

два вида клеток:

-одни специлиазированы на приеме информации

извне. Такие клетки называются рецепторными

клетками;

-другие находятся в глубине организма, связаны

отростками друг с другом и с клетками, обеспечи-

вающими ответную реакцию. Эти клетки называ-

ются эффекторными клетками.

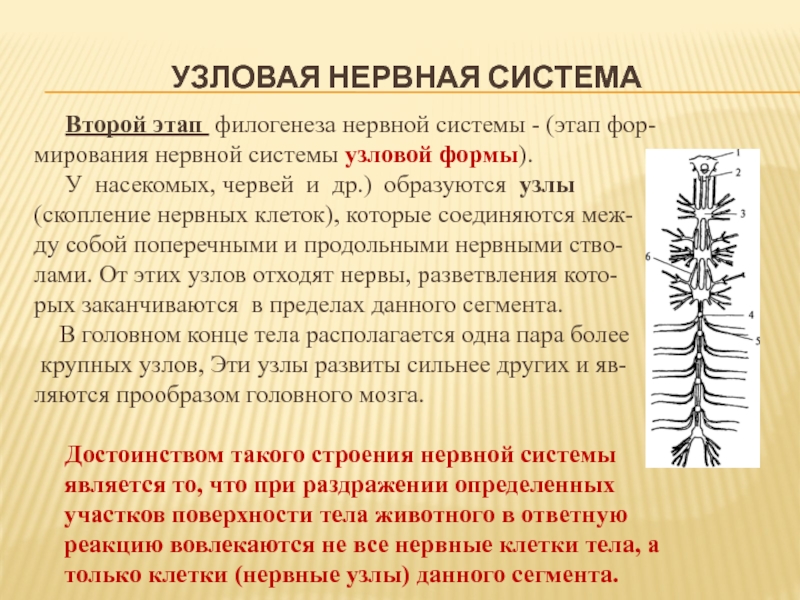

Слайд 5Узловая нервная система

Второй этап филогенеза нервной системы

- (этап фор-

мирования нервной системы узловой формы).

У

насекомых, червей и др.) образуются узлы (скопление нервных клеток), которые соединяются меж-

ду собой поперечными и продольными нервными ство-

лами. От этих узлов отходят нервы, разветвления кото-

рых заканчиваются в пределах данного сегмента.

В головном конце тела располагается одна пара более

крупных узлов, Эти узлы развиты сильнее других и яв-

ляются прообразом головного мозга.

Достоинством такого строения нервной системы является то, что при раздражении определенных участков поверхности тела животного в ответную реакцию вовлекаются не все нервные клетки тела, а только клетки (нервные узлы) данного сегмента.

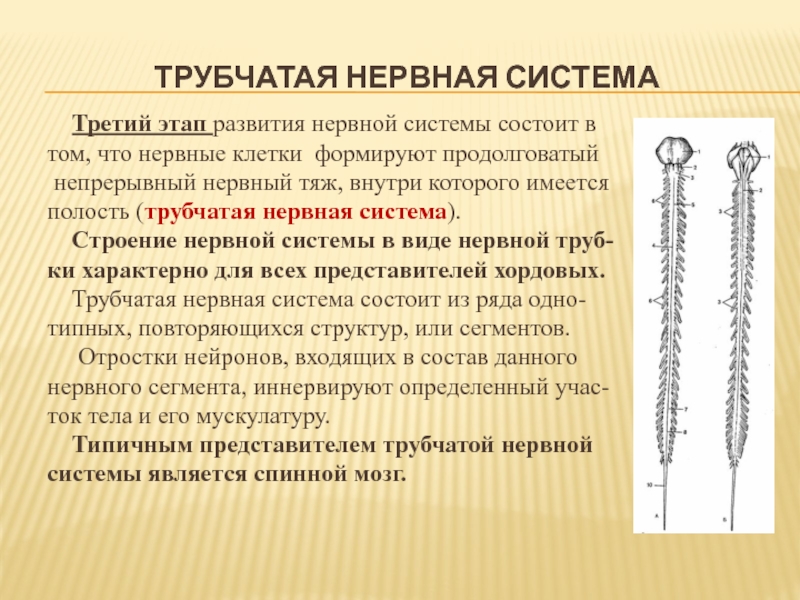

Слайд 6Трубчатая нервная система

Третий этап развития нервной системы состоит

в

том, что нервные клетки формируют продолговатый

непрерывный нервный тяж,

внутри которого имеется полость (трубчатая нервная система).

Строение нервной системы в виде нервной труб-

ки характерно для всех представителей хордовых.

Трубчатая нервная система состоит из ряда одно-

типных, повторяющихся структур, или сегментов.

Отростки нейронов, входящих в состав данного

нервного сегмента, иннервируют определенный учас-

ток тела и его мускулатуру.

Типичным представителем трубчатой нервной

системы является спинной мозг.

Слайд 7 Два

этапа формирования Ц Н С

Согласно представлениям выдающегося отечест-

венного

физиолога академика Л. А. Орбели в процессе филогенеза центральной нервной систе-

мы определяются два основных этапа.

Спинальный этап формирования центральной

нервной системы, завершился образованием спинного мозга.

В ходе дальнейшей эволюции центральной нервной системы наб-

людается этап энцефализации (этап образования головного мозга),

за счет перемещения многих функций и систем интеграции из спин-

ного мозга в головной и значительного увеличения массы последнего.

Слайд 8Особенности пренатального развития человека

ОНТОГЕНЕЗ (индивидуальное развитие

человека) имеет 2 основные стадии:

-пренатальную (внутриутробную);

-постнатальную (внеутробную) стадии

Слайд 9ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА (ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА)

Основы

эмбриологии, как от-

дельной науки, были заложены

в России, крупнейшим русским

академиком Карлом Бэром(1792-1876 гг).

Академиком Карлом Бэром, в

1827 г. были выделены:

-яйцеклетка животного;

-описаны первичные зародыше-

вые листки, дающие начало

развитию органов и систем че-

ловека.

Слайд 10Периоды онтогенеза человека

В процессе индивидуального развития человеческого организма

(он-

тогенез) выделяются 2 больших периода:

1 период. Внутриутробный (перинатальный,

от греч. natos - рождение) когда вновь зародившийся организм развивается в

утробе матери. Этот период длится от момента зарождения эмбриона

до рождения ребенка.

2 период. Внеутробный, (постнатальный), когда новая особь про-

должает свое развитие вне тела матери. Этот период длится от момен-

та рождения ребенка до самой смерти человека.

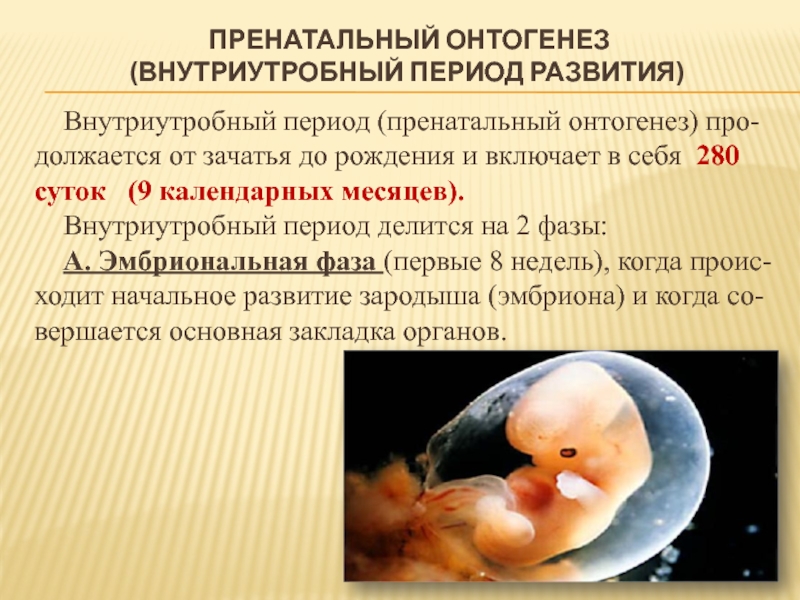

Слайд 11 Пренатальный онтогенез

(внутриутробный период развития)

Внутриутробный период (пренатальный

онтогенез) про-

должается от зачатья до рождения и включает в себя

280 суток (9 календарных месяцев).

Внутриутробный период делится на 2 фазы:

А. Эмбриональная фаза (первые 8 недель), когда проис-

ходит начальное развитие зародыша (эмбриона) и когда со-

вершается основная закладка органов.

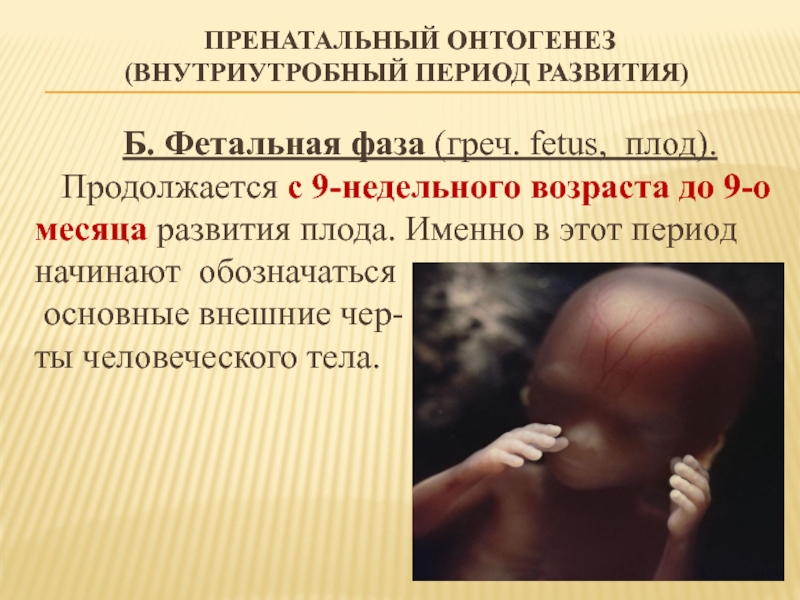

Слайд 12 Пренатальный онтогенез

(внутриутробный период развития)

Б. Фетальная фаза

(греч. fetus, плод).

Продолжается с 9-недельного возраста до

9-о месяца развития плода. Именно в этот период

начинают обозначаться

основные внешние чер-

ты человеческого тела.

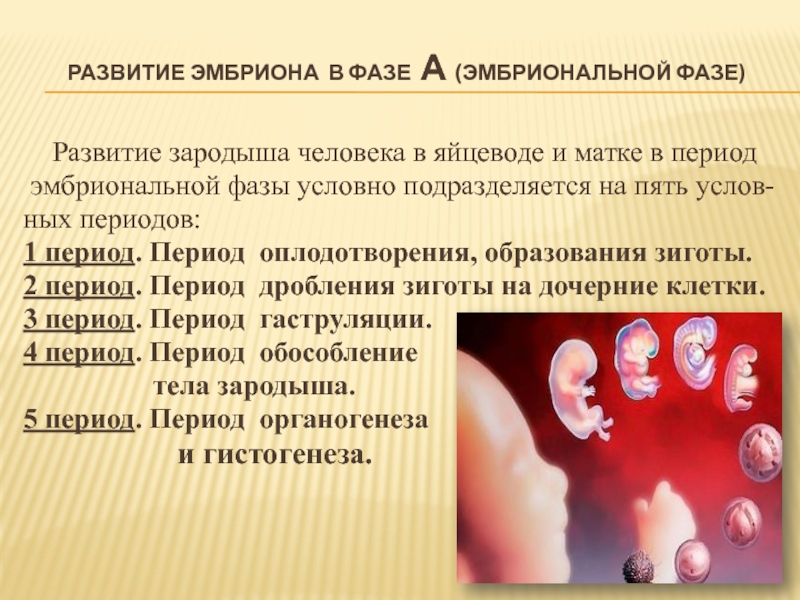

Слайд 13Развитие эмбриона в фазе А (эмбриональной фазе)

Развитие зародыша

человека в яйцеводе и матке в период

эмбриональной фазы условно

подразделяется на пять услов-ных периодов:

1 период. Период оплодотворения, образования зиготы.

2 период. Период дробления зиготы на дочерние клетки.

3 период. Период гаструляции.

4 период. Период обособление

тела зародыша.

5 период. Период органогенеза

и гистогенеза.

Слайд 14Развитие эмбриона в фазе А (эмбриональной фазе)

1 период.

Период оплодотворения, образования зиготы.

Развитие нового организма начинается с

процесса оплодотво-рения (слияние сперматозодида и яйцеклетки). В данный период

мужская половая клетка проникает в женскую клетку, и они, сли-

ваясь, образуют новый организм - зиготу, которая обладает все-

ми свойствами обеих половых клеток.

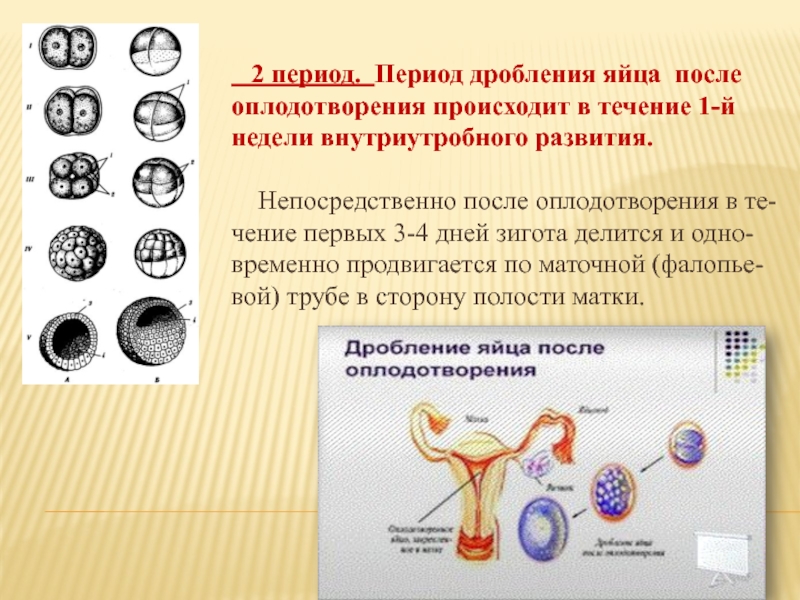

Слайд 15

2 период. Период дробления яйца после

оплодотворения происходит в

течение 1-й

недели внутриутробного развития.

Непосредственно после оплодотворения

в те-чение первых 3-4 дней зигота делится и одно-

временно продвигается по маточной (фалопье-

вой) трубе в сторону полости матки.

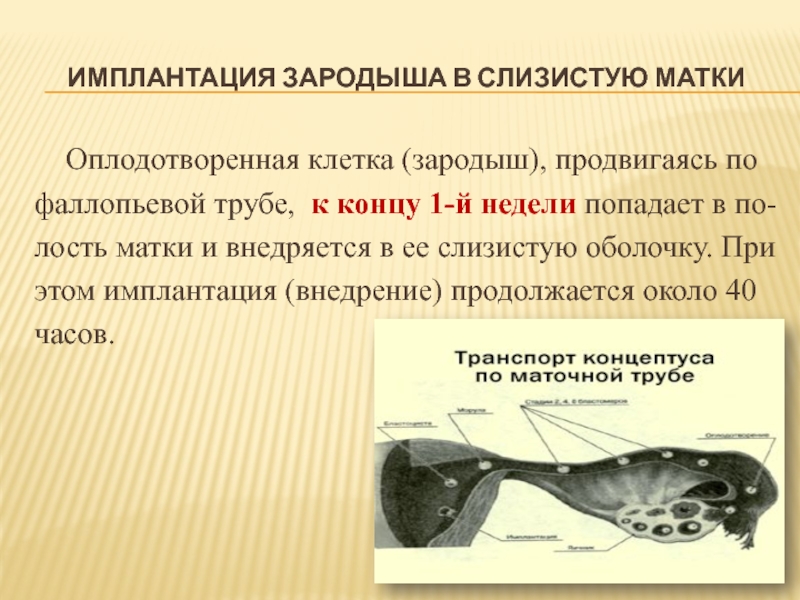

Слайд 16Имплантация зародыша в слизистую матки

Оплодотворенная клетка (зародыш), продвигаясь

по

фаллопьевой трубе, к концу 1-й недели попадает в по-

лость

матки и внедряется в ее слизистую оболочку. При этом имплантация (внедрение) продолжается около 40

часов.

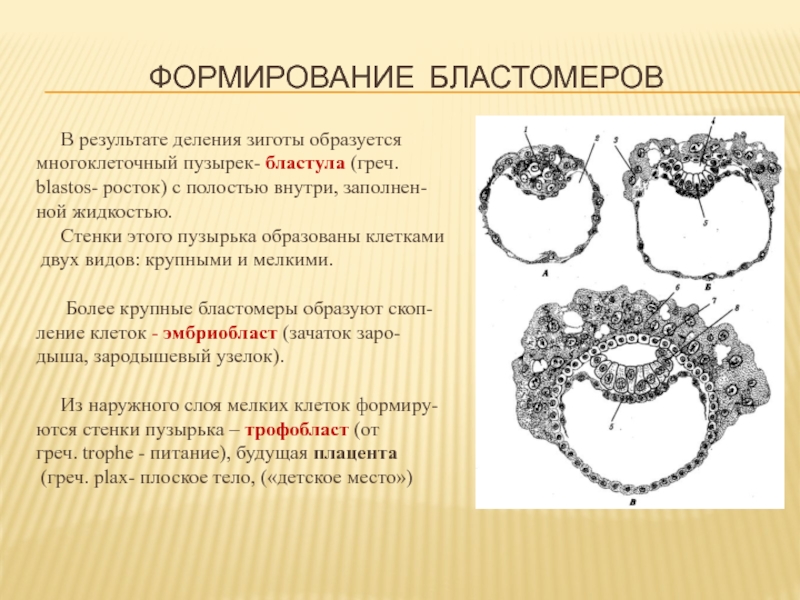

Слайд 17Формирование бластомеров

В результате деления зиготы образуется

многоклеточный пузырек- бластула (греч.

blastos- росток) с полостью внутри, заполнен-

ной

жидкостью. Стенки этого пузырька образованы клетками

двух видов: крупными и мелкими.

Более крупные бластомеры образуют скоп-

ление клеток - эмбриобласт (зачаток заро-

дыша, зародышевый узелок).

Из наружного слоя мелких клеток формиру-

ются стенки пузырька – трофобласт (от

греч. trophe - питание), будущая плацента

(греч. рlах- плоское тело, («детское место»)

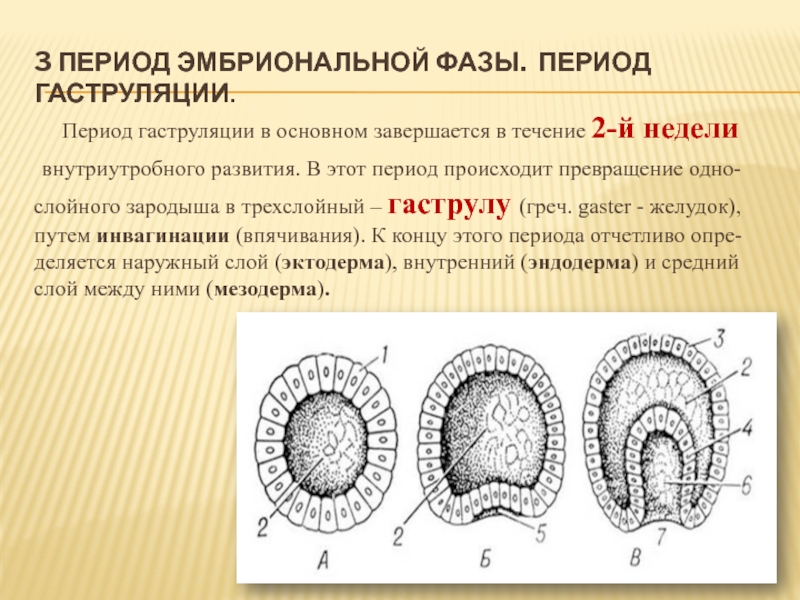

Слайд 193 период эмбриональной фазы. Период гаструляции.

Период гаструляции

в основном завершается в течение 2-й недели

внутриутробного развития. В

этот период происходит превращение одно-слойного зародыша в трехслойный – гаструлу (греч. gaster - желудок),

путем инвагинации (впячивания). К концу этого периода отчетливо опре-

деляется наружный слой (эктодерма), внутренний (эндодерма) и средний

слой между ними (мезодерма).

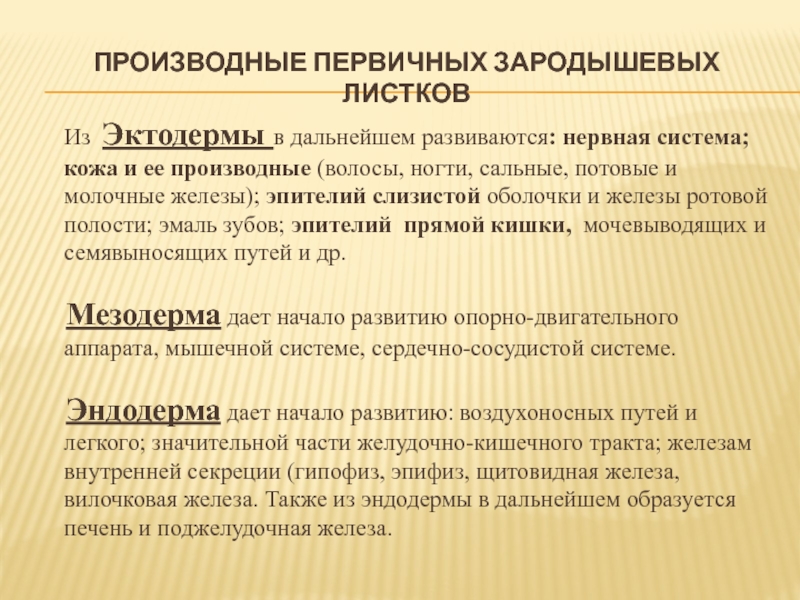

Слайд 20Производные первичных зародышевых листков

Из Эктодермы в дальнейшем

развиваются: нервная система; кожа и ее производные (волосы, ногти, сальные,

потовые и молочные железы); эпителий слизистой оболочки и железы ротовой полости; эмаль зубов; эпителий прямой кишки, мочевыводящих и семявыносящих путей и др.Мезодерма дает начало развитию опорно-двигательного аппарата, мышечной системе, сердечно-сосудистой системе.

Эндодерма дает начало развитию: воздухоносных путей и легкого; значительной части желудочно-кишечного тракта; железам внутренней секреции (гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, вилочковая железа. Также из эндодермы в дальнейшем образуется печень и поджелудочная железа.

Слайд 21Соматология-наука о связи темперамента с особенностями онтогенеза.

В

конце XIX- начале XX веков существовали целые психологичес-

кие школы, которые

пытались рассматривать особенности проявления темперамента человека, его характерологические качества и личност-

ные свойства в зависимости от онтогенетических особенностей раз-

вития человека. Это направление получило свое название как сома-

тология.

Учебная дисциплина «Конституциальная физиология и

психология» как предмет, изучающий биосоциальную сущ-

ность человека, преподается только студентам, обучающимся

по специальности «Клиническая психология»

I.

Слайд 22 Основоположники конституциональной психологии

Точки зрения о связи между особеннос-

тями темперамента человека и его

онтоге-незом придерживался родоначальник конс-

титуциональной психологии Эрнст Кречмер,

опубликовавший в Германии (1921 г.) моно-

графию: «Строение тела и характер».

В этой работе автором выделены три основных типа те-лосложения: пикники, лептосомы и атлеты, и была пред-ставлена зависимость между типом телосложения человека, его психологическими качествами и склонностью к тем или заболеваниям.

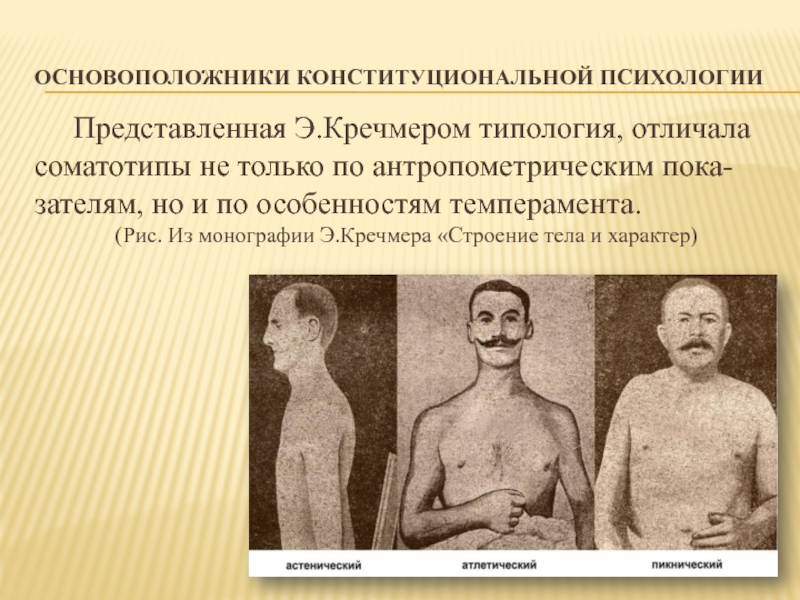

Слайд 23Основоположники конституциональной психологии

Представленная Э.Кречмером типология, отличала

соматотипы

не только по антропометрическим пока-

зателям, но и по особенностям темперамента.

(Рис.

Из монографии Э.Кречмера «Строение тела и характер)Слайд 24Основоположники конституциональной психологии

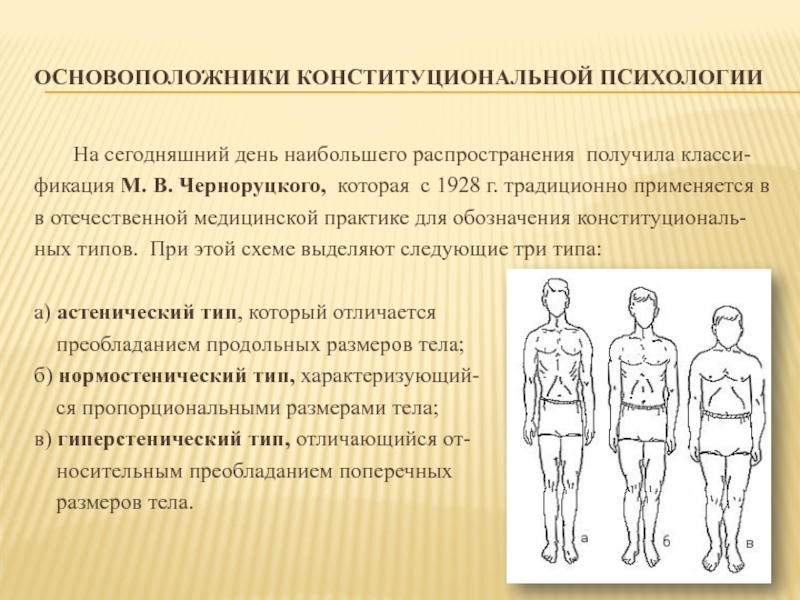

На сегодняшний день наибольшего

распространения получила класси-

фикация М. В. Черноруцкого, которая с 1928 г. традиционно применяется

в в отечественной медицинской практике для обозначения конституциональ-

ных типов. При этой схеме выделяют следующие три типа:

а) астенический тип, который отличается

преобладанием продольных размеров тела;

б) нормостенический тип, характеризующий-

ся пропорциональными размерами тела;

в) гиперстенический тип, отличающийся от-

носительным преобладанием поперечных

размеров тела.

Слайд 25Основоположники соматологии

В 1951 г. американский исследователь Уильям

Шелдон предложил систему измерений, которая позволяла определить «соматотип» человека, и

соответствующий ему темперамент:- висцеротоники;

- соматотоники;

- церебротоники.

В основу формирования соматотипов было положено представление об опе-режающем росте того или иного за-родышевого листка во время внут-риутробного развития зародыша, что приводило к появлению у представите-лей этих типов ряда черт характера, па- тохарактерологических особенностей и

склонностей к определенным видам за-

болеваний.

Слайд 26Основные особенности темперамента (по Шелдону)

1. Висцеротония. Следствие

опережающего в ходе внутри-

утробного развития эндодермального зародышего листка.

Висцеротоникам характерна расслабленность в осанке и дви-жениях, любовь к физическом комфорту, замедленные реак-

ции, социофилия, стабильность в эмоциональных проявлениях,

лёгкость в общении и выражении чувств, бесхарактерность (ти-

пичный представитель этого типажа: Обломов).

Слайд 27Основные особенности темперамента (по Шелдону)

2. Соматотония. Следствие опережающего в

ходе внутриутроб-

ного развития мезодермального зародышего листка.

Соматотникам присуща уверенность

в осан-ке, энергичность, потребность в движениях

и удовольствие от них. Для них характерна

склонность к риску. Хороший контроль над

эмоциями. Агрессивность. Отсутствие эмпа-

тии. Спартанское безразличие к боли. Отсут-

ствие такта в межперсональном общении,

ориентация на юношеские цели и занятия.

Слайд 28Основные особенности темперамента (по Шелдону)

3. Церебротония. Следствие опережающего в

ходе

внутриутробного развития эктодермального заро-

дышего листка. Церебротоникам присуща сдержан-

ность манер и

движений, чрезмерная физиологи-ческая реактивность, склонность к интимности,

чрезмерному умственному напряжению, тревож-

ность, боязливость, скрытность чувств, социофобия,

затруднения в установлении социальных контактов,

чрезмерная чувствительность к боли, хроническая

усталость, потребность в уединении.

Арман Жан де Плесси

(Герцег де Ришелье)

Слайд 29Конституциональные особенности в процессе постнатального онтогенеза

По современным

представлениям, скорость роста и развития на разных этапах онтогенеза в

определенной степени зависит от конституциональной принадлежности ребенка и его гормонального статуса (Хрисанфова, 1990). Так, например, у представителей типа висцера-тоников и мышечного типов (соматотоники) по сравнению с астеническим типом (церебро-тоники) раньше начинается период полового созревания и, по-видимому, они в более раннем возрасте достигают половой зрелости.Известно также, что ростовые процессы у представителей мышечного типа заканчиваются раньше, чем у людей астенического телосложения.

Слайд 30Конституциональные особенности в процессе постнатального онтогенеза

Рядом авторов, в

ходе своих исследований установлено, что большинство детей, обнаруживающих признаки

преждевременного полового созревания, склонны к отставанию в развитии умственных способностей. Ряд оте-чественных ученых доказали (70-е годы прошлого века), что опережающая акселерация приводит к усиленному росту

Мышц тела, при относительном отставании созревания мозговых структур и сердечно-сосудистой системы.

В то же время, немецкий психолог X. Ремшмидт (1994), обобщая данные ряда исследований, указывает, что конституционально рано развивающиеся дети и так называемые соматические акселераты обнаруживают более высокие показатели умственного развития и лучшую социальную приспособляемость.

Размеры тела влияют на успехи рано созревающих подростков, у более крупных детей успеваемость лучше, чем у мелких, они пользуются симпатией окружающих и уверены в себе. В противоположность этому, у поздно созревающих подростков меньше веры в себя, больше сомнений в осуществимости своих планов. Некоторые из этих особенностей, по-видимому, сохраняются и на более поздних этапах онтогенеза.

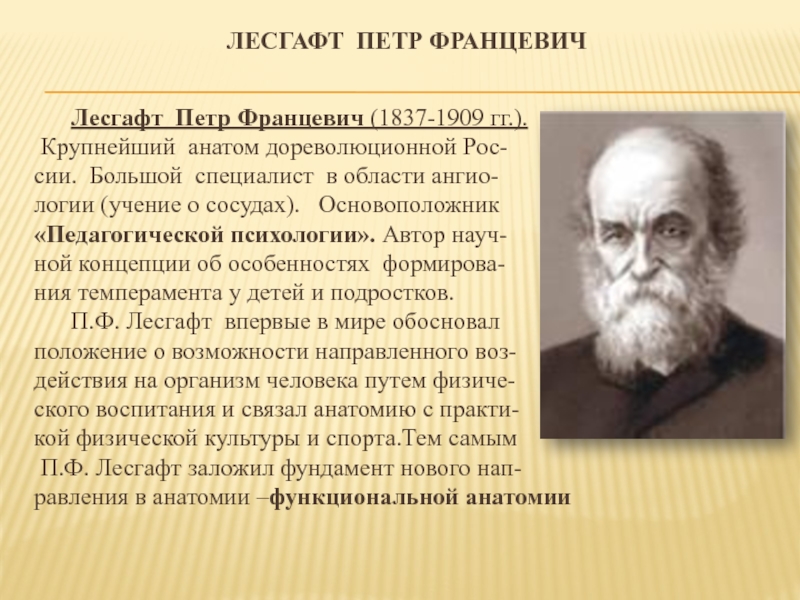

Слайд 31ЛЕСГАФТ ПЕТР ФРАНЦЕВИЧ

Лесгафт Петр Францевич (1837-1909 гг.).

Крупнейший анатом дореволюционной Рос-

сии. Большой специалист в области ангио-

логии

(учение о сосудах). Основоположник«Педагогической психологии». Автор науч-

ной концепции об особенностях формирова-

ния темперамента у детей и подростков.

П.Ф. Лесгафт впервые в мире обосновал

положение о возможности направленного воз-

действия на организм человека путем физиче-

ского воспитания и связал анатомию с практи-

кой физической культуры и спорта.Тем самым

П.Ф. Лесгафт заложил фундамент нового нап-

равления в анатомии –функциональной анатомии

Слайд 32

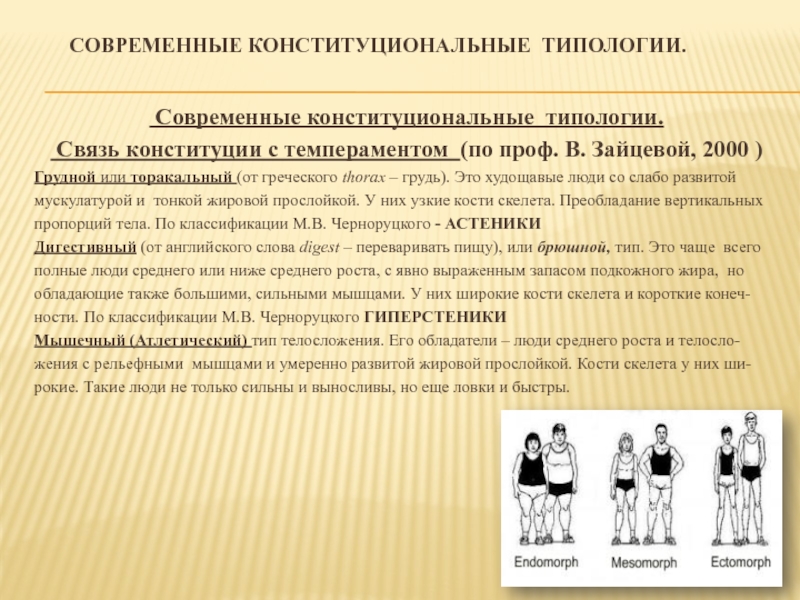

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПОЛОГИИ.

Современные конституциональные типологии.

Связь конституции с

темпераментом (по проф. В. Зайцевой, 2000 )

Грудной или торакальный (от греческого thorax – грудь).

Это худощавые люди со слабо развитой мускулатурой и тонкой жировой прослойкой. У них узкие кости скелета. Преобладание вертикальных

пропорций тела. По классификации М.В. Черноруцкого - АСТЕНИКИ

Дигестивный (от английского слова digest – переваривать пищу), или брюшной, тип. Это чаще всего

полные люди среднего или ниже среднего роста, с явно выраженным запасом подкожного жира, но

обладающие также большими, сильными мышцами. У них широкие кости скелета и короткие конеч-

ности. По классификации М.В. Черноруцкого ГИПЕРСТЕНИКИ

Мышечный (Атлетический) тип телосложения. Его обладатели – люди среднего роста и телосло-

жения с рельефными мышцами и умеренно развитой жировой прослойкой. Кости скелета у них ши-

рокие. Такие люди не только сильны и выносливы, но еще ловки и быстры.

Слайд 33 СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПОЛОГИИ

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДОВ РАЗНОЙ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ

(по В. Зайцевой, 2000 )

Свойства личности

Торакальный. Нерешительность. Эмоциональная сдержанность. Стремление к независи-мости. Тяга к одиночеству в тяжелую минуту.

Мышечный. Увлечение рискованными, экстремальными занятиями. Крайняя эмоциональ-

ная сдержанность. Выраженное самолюбие. Стремление к лидерству. Тяга к действию в тяже-

лую минуту. Привнешнем противодействии- агрессивны.

Дигестивный. Любовь к комфорту, вкусной еде. Потребность в похвале, поддержке. Общи-

тельность. Стремление к сотрудничеству. Тяга к людям в тяжелую минуту

Стрессоустойчивость

Торакальный. В тяжелой стрессовой ситуации нередко возникает депрессия. Частые пере-

утомления и нервные перенапряжения, приводящие к нервным «срывам».

Мышечный. Достаточная устойчивость к стрессу, но очень высокая чувствительность к

своему социальному статусу. Любое его понижение статуса может вызвать агрессивную реак-

цию на окружающих.

Дигестивный. Высокая устойчивость к стрессу. При психологических перегрузках зачас-

тую может возникать состояние депрессии и меланхолии.

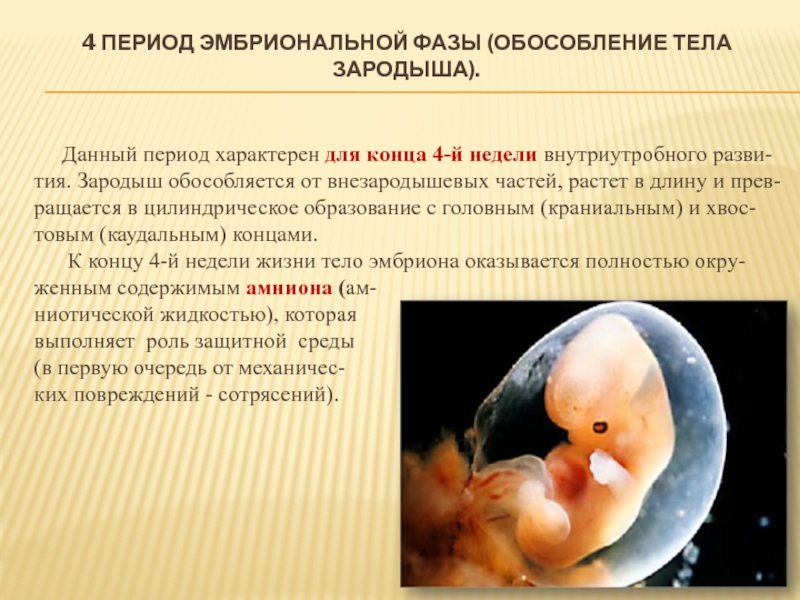

Слайд 344 период эмбриональной фазы (обособление тела зародыша).

Данный период характерен для конца 4-й недели внутриутробного разви-

тия. Зародыш

обособляется от внезародышевых частей, растет в длину и прев-ращается в цилиндрическое образование с головным (краниальным) и хвос-

товым (каудальным) концами.

К концу 4-й недели жизни тело эмбриона оказывается полностью окру-

женным содержимым амниона (ам-

ниотической жидкостью), которая

выполняет роль защитной среды

(в первую очередь от механичес-

ких повреждений - сотрясений).

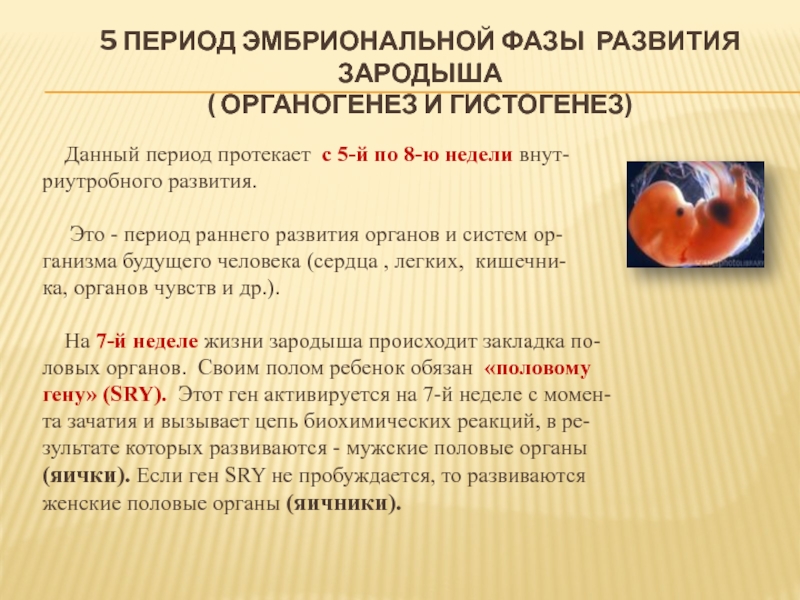

Слайд 355 период эмбриональной фазы развития зародыша

( органогенез и гистогенез)

Данный период протекает с 5-й по 8-ю недели внут-

риутробного развития.

Это - период раннего развития органов и систем ор-ганизма будущего человека (сердца , легких, кишечни-

ка, органов чувств и др.).

На 7-й неделе жизни зародыша происходит закладка по-

ловых органов. Своим полом ребенок обязан «половому

гену» (SRY). Этот ген активируется на 7-й неделе с момен-

та зачатия и вызывает цепь биохимических реакций, в ре-

зультате которых развиваются - мужские половые органы

(яички). Если ген SRY не пробуждается, то развиваются

женские половые органы (яичники).

Слайд 36Формирование пола будущего ребенка

Известно, что пол

будущего ребенка определяется при зачатии. Женские половые хромосомы XX одинаковы,

поэтому в женском организме образуются яйцеклетки, несущие каждая по одной Х-хромосоме. Мужские половые хромосомы разные — ХУ, поэтому в мужском организме образуются сперматозоиды, несущие либо X, либо У-хромосому. Пол ребенка опреля-ляется тем, какую хромосому несет сперматозоид. Если X, ребенок будет женского пола, если У - мужского.Именно в У-хромосоме, в ее коротком плече находится важ-

нейший «мужской» ген, «половой ген» (SRY), определяющий

кодирование маскулинизации зародышевых половых желез и разви-

тия организма по мужскому типу. При активации этого гена они (по-

ловые железы) становятся семенниками, в отсутствии — яичниками.

Мужские половые гормоны, так называемые андрогены и главный из них — тестостерон, оказывают маскулинизиру-ющее влияние на растущий организм. Женские половые гормоны (эстрогены) –феминизирующее влияние.

Таким образом, наличие У-хромосомы меняет направление развития эмбриона. Сформировавшиеся половые железы зародыша начинают продуцировать гормоны, и исходная генетическая программа половой специализации превращается в гормональную.

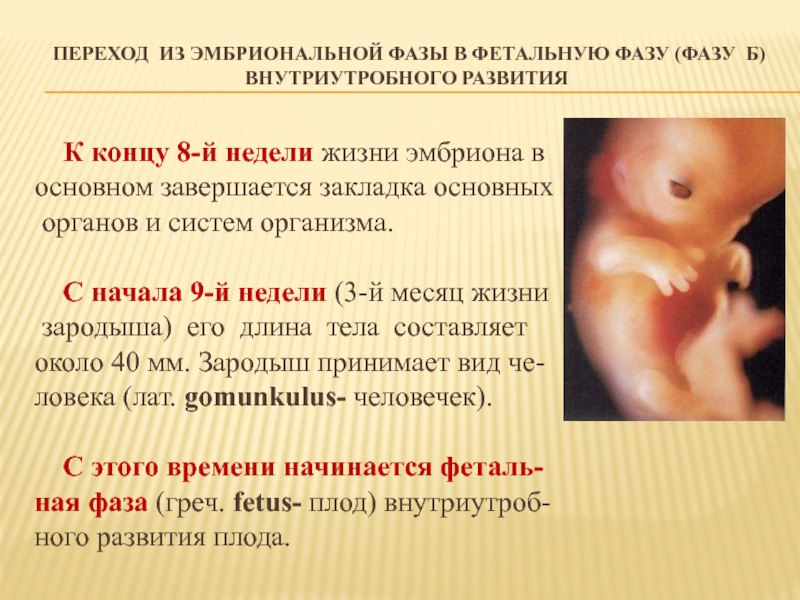

Слайд 37 переход из эмбриональной фазы в фетальную фазу (фазу б)

внутриутробного развития

К концу 8-й недели жизни эмбриона в

основном завершается закладка основных

органов и систем организма.

С начала 9-й недели (3-й месяц жизни

зародыша) его длина тела составляет

около 40 мм. Зародыш принимает вид че-

ловека (лат. gomunkulus- человечек).

С этого времени начинается феталь-

ная фаза (греч. fetus- плод) внутриутроб-

ного развития плода.

Слайд 38Завершение внутриутробной фазы онтогенеза

280 сутки от начала оплодотворения завершаются рождением

младенца

Слайд 39пренатальный период развития центральной нервной системы человека

ЦНС система

человека развивается из нейро-

эктодермы (участок эктодермы) наружного за-

родышевого листка. Эктодермальные

клетки за-родыша образуют нервную пластинку (медул-

лярную пластинку), которая вначале состоит

из одного слоя клеток.

В дальнейшем, рост периферийных отделов

этой нервной пластинки приводит к тому, что ее

края вначале сближаются, а затем срастаются.

Таким образом, медуллярная пластинка, за-

мыкаясь в своих дорсальных отделах, превра-

щается в первичную нервную трубку.

Слайд 40Этап формирования двух полюсов

первичной нервной трубки

В ходе

дальнейшего развития в первич-

ной нервной трубке образуются два полю-

са:

-краниальный (головной), который дает рост структурам головного мозга);

-каудальный (хвостовой), из которого в

дальнейшем формируется спинной мозг.

Слайд 41Этап образования первичных мозговых пузырей

Головной (краниальный) отдел

первичной нервной трубки является зачатком, из которого раз-

вивается головной мозг.

Вначале головной мозг состоит трех первичных мозговых пузырей (3-я неделя), Это: передний мозговой пузырь; средний; ромбовидный (задний) мозговой пузырь.

В дальнейшем, передний и ромбовидный пузыри делятся еще на две части и образуются пять

вторичных мозговых пузырей, из которых на завершающем этапе внутриутробного развития

формируются: конечный, промежуточный, средний, задний и продолговатый мозг.

Слайд 42Закон геккеля

В 1866 г. немецкий исследователь

Эрнст Генрих Геккель

(1834-1919) сформулировал основной закон:

в онтогенезе повторяется

филогенез. Однако такое повторение неполное и

неодинаковое по времени для разных

органов.

Те органы, которые начинают функ-

ционировать раньше, проходят стадии

своего развития в более быстром темпе,

нежели те, которые включаются в рабо-

ту позже.

Слайд 43Структура цнс – спинной мозг

Спинной мозг

лежит в позвоночном канале и у взрослых

представляет собой длинный

цилиндрический тяж, несколь-ко сплюснутый спереди назад. Длина спинного мозга составляет:

- 45 см у мужчин;

- 41-42 см у женщин).

Толщина спинного мозга в среднем составляет 10 мм.

Масса – около 30 граммов.

По количеству отходящих от спинного мозга нервных

корешков он может быть разделен на 32 части или 32

сегмента:

- 8 шейных;

-12 грудных;

- 5 поясничных;

- 5 крестцовых;

-1-2 копчиковых.

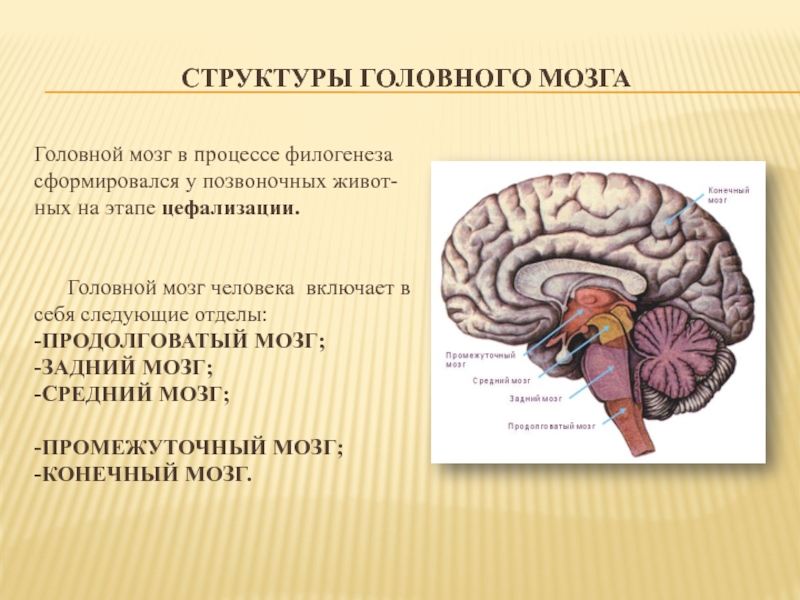

Слайд 44Структуры головного мозга

Головной мозг в процессе филогенеза

сформировался у позвоночных

живот-

ных на этапе цефализации.

Головной мозг человека включает

в себя следующие отделы:

-ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ;

-ЗАДНИЙ МОЗГ;

-СРЕДНИЙ МОЗГ;

-ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ;

-КОНЕЧНЫЙ МОЗГ.

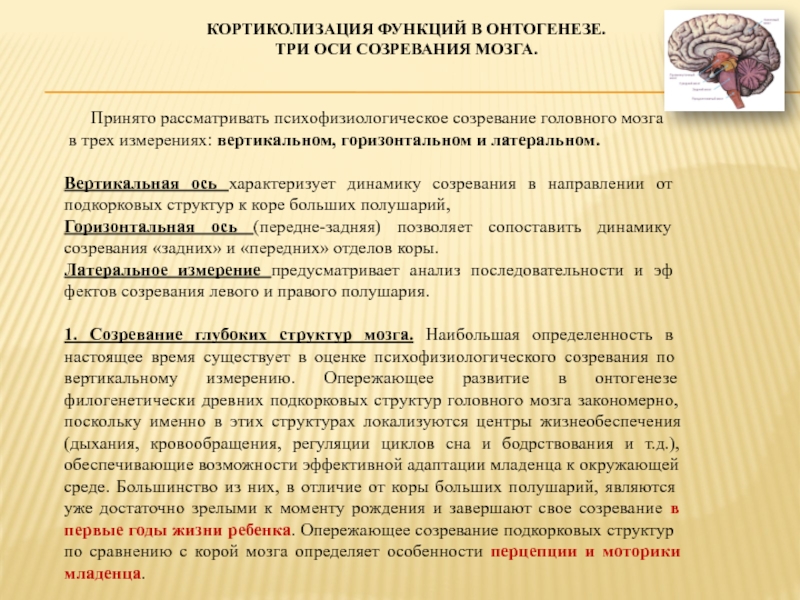

Слайд 45КОРТИКОЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ.

ТРИ ОСИ СОЗРЕВАНИЯ МОЗГА.

Принято рассматривать психофизиологическое созревание головного мозга

в трех измерениях:

вертикальном, горизонтальном и латеральном. Вертикальная ось характеризует динамику созревания в направлении от подкорковых структур к коре больших полушарий,

Горизонтальная ось (передне-задняя) позволяет сопоставить динамику созревания «задних» и «передних» отделов коры.

Латеральное измерение предусматривает анализ последовательности и эффектов созревания левого и правого полушария.

1. Созревание глубоких структур мозга. Наибольшая определенность в настоящее время существует в оценке психофизиологического созревания по вертикальному измерению. Опережающее развитие в онтогенезе филогенетически древних подкорковых структур головного мозга закономерно, поскольку именно в этих структурах локализуются центры жизнеобеспечения (дыхания, кровообращения, регуляции циклов сна и бодрствования и т.д.), обеспечивающие возможности эффективной адаптации младенца к окружающей среде. Большинство из них, в отличие от коры больших полушарий, являются уже достаточно зрелыми к моменту рождения и завершают свое созревание в первые годы жизни ребенка. Опережающее созревание подкорковых структур по сравнению с корой мозга определяет особенности перцепции и моторики младенца.

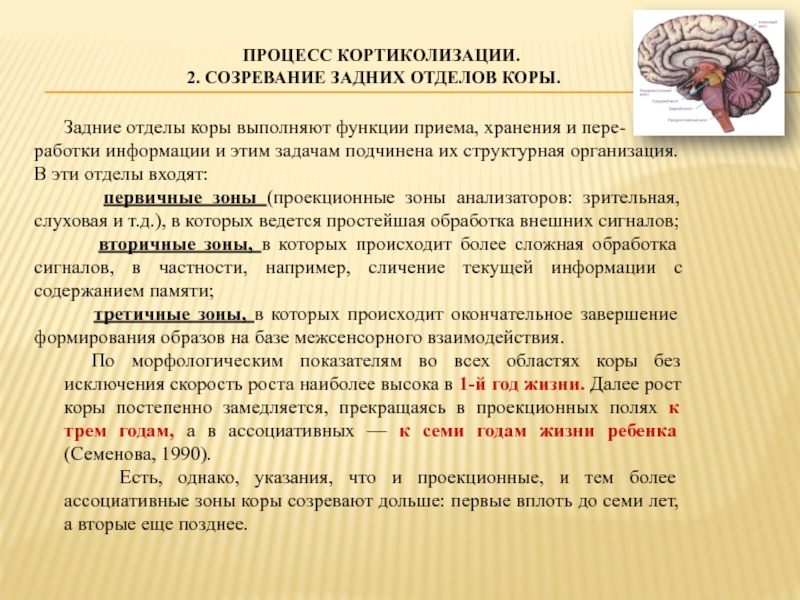

Слайд 46ПРОЦЕСС КОРТИКОЛИЗАЦИИ.

2. СОЗРЕВАНИЕ ЗАДНИХ ОТДЕЛОВ КОРЫ.

Задние отделы коры выполняют функции приема, хранения и пере-

работки информации

и этим задачам подчинена их структурная организация.В эти отделы входят:

первичные зоны (проекционные зоны анализаторов: зрительная, слуховая и т.д.), в которых ведется простейшая обработка внешних сигналов;

вторичные зоны, в которых происходит более сложная обработка сигналов, в частности, например, сличение текущей информации с содержанием памяти;

третичные зоны, в которых происходит окончательное завершение формирования образов на базе межсенсорного взаимодействия.

По морфологическим показателям во всех областях коры без исключения скорость роста наиболее высока в 1-й год жизни. Далее рост коры постепенно замедляется, прекращаясь в проекционных полях к трем годам, а в ассоциативных — к семи годам жизни ребенка (Семенова, 1990).

Есть, однако, указания, что и проекционные, и тем более ассоциативные зоны коры созревают дольше: первые вплоть до семи лет, а вторые еще позднее.

Слайд 47 ПРОЦЕСС КОРТИКОЛИЗАЦИИ.

3. СОЗРЕВАНИЕ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ КОРЫ.

Эти отделы

коры А.Р.Лурия называл блоком программирования, регуляции и контроля сложных форм

деятельности. В младенчестве эти отделы коры являются наиболее незрелыми и первый скачок их роста приходится на 3,5 - 4 года, когда темпы роста площади лобных долей резко повышаются. Второй скачок роста связывался с возрастом 7-8 лет, когда возникает такое психическое новообразование, как способность к произвольной регуляции психических функций и поведения, и завершение созревания фронтальных долей связывали с периодом полового созревания.Слайд 48ПРОЦЕСС КОРТИКОЛИЗАЦИИ.

4. КОРКОВО-ПОДКОРКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

Процесс кортиколизации прямо соотносится с установлением в

ходе онтонгенеза корково-подкорковых отношений, как правило, под этим подразумевают представление

о балансе активационных и тормозных влияний (как генерализованных, так и локальных), складывающемся между корой и подкоркой, а также стволом мозга.При зрелом типе корково-подкорковых отношений кора больших полушарий, в первую очередь фронтальные доли, приобретает способность управлять восходящими из подкорки активирующими влияниями.

В возрасте 7 лет (начало школьного обучения) эти процессы еще не достигают окончательной зрелости. Недостаточный уровень зрелости фронтальных долей мозга проявляется в слабом контроле активационных воздействий, которые поступают в кору из модулирующих систем мозга. Последнее является одной из естественных причин формирования синдрома гиперактивности поведения ребенка (СНВГ).

Только к 9 —10 годам процессы управления активацией достигают относительной зрелости, обеспечивая ребенку оптимальные условия для умственной деятельности.

Тем не менее созревание корково-подкорковых отношений продолжается и на более поздних стадиях онтогенеза. Естественно, что по мере созревания фронтальных отделов коры изменяются и все более совершенствуются и корково-подкорковые отношения.

Слайд 51Межполушарная ассиметрия

Превалирование «ведущего» полушария ( левого и правого) (с учетом

гендерных различий)

Слайд 52

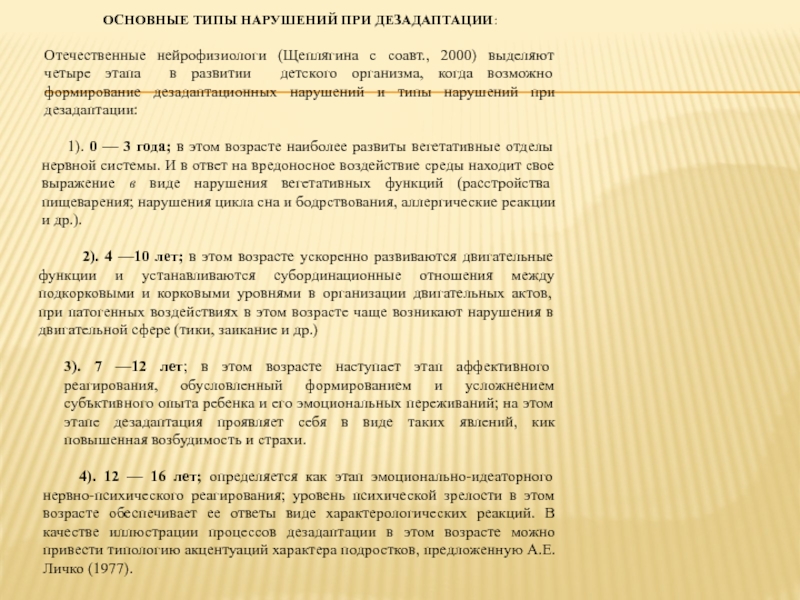

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕЗАДАПТАЦИИ:

Отечественные нейрофизиологи (Щеплягина с соавт., 2000)

выделяют четыре этапа в развитии детского организма, когда возможно формирование

дезадаптационных нарушений и типы нарушений при дезадаптации:1). 0 — 3 года; в этом возрасте наиболее развиты вегетативные отделы нервной системы. И в ответ на вредоносное воздействие среды находит свое выражение в виде нарушения вегетативных функций (расстройства пищеварения; нарушения цикла сна и бодрствования, аллергические реакции и др.).

2). 4 —10 лет; в этом возрасте ускоренно развиваются двигательные функции и устанавливаются субординационные отношения между подкорковыми и корковыми уровнями в организации двигательных актов, при патогенных воздействиях в этом возрасте чаще возникают нарушения в двигательной сфере (тики, заикание и др.)

3). 7 —12 лет; в этом возрасте наступает этап аффективного реагирования, обусловленный формированием и усложнением субъктивного опыта ребенка и его эмоциональных переживаний; на этом этапе дезадаптация проявляет себя в виде таких явлений, кик повышенная возбудимость и страхи.

4). 12 — 16 лет; определяется как этап эмоционально-идеаторного нервно-психического реагирования; уровень психической зрелости в этом возрасте обеспечивает ее ответы виде характерологических реакций. В качестве иллюстрации процессов дезадаптации в этом возрасте можно привести типологию акцентуаций характера подростков, предложенную А.Е. Личко (1977).

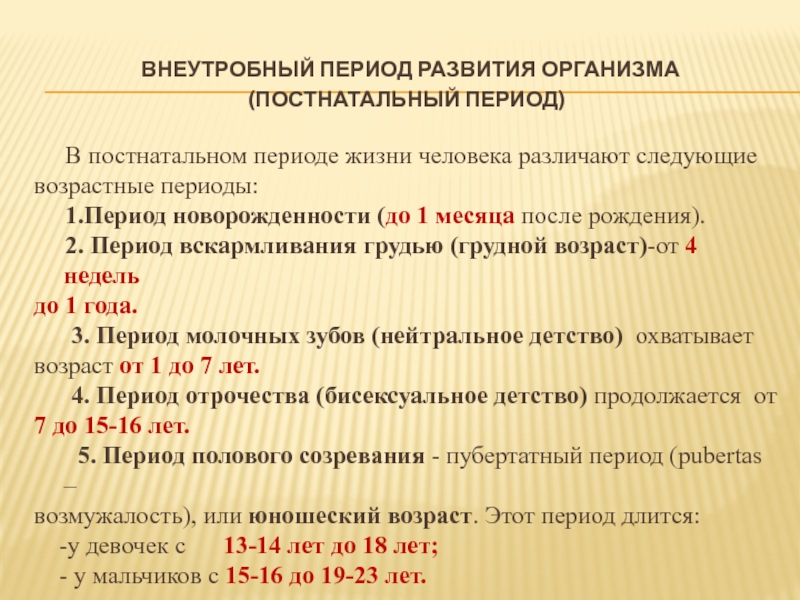

Слайд 53 Внеутробный период развития организма

(постнатальный период)

В

постнатальном периоде жизни человека различают следующие

возрастные периоды:

1.Период новорожденности (до 1 месяца после рождения).2. Период вскармливания грудью (грудной возраст)-от 4 недель

до 1 года.

3. Период молочных зубов (нейтральное детство) охватывает

возраст от 1 до 7 лет.

4. Период отрочества (бисексуальное детство) продолжается от

7 до 15-16 лет.

5. Период полового созревания - пубертатный период (pubertas –

возмужалость), или юношеский возраст. Этот период длится:

-у девочек с 13-14 лет до 18 лет;

- у мальчиков с 15-16 до 19-23 лет.

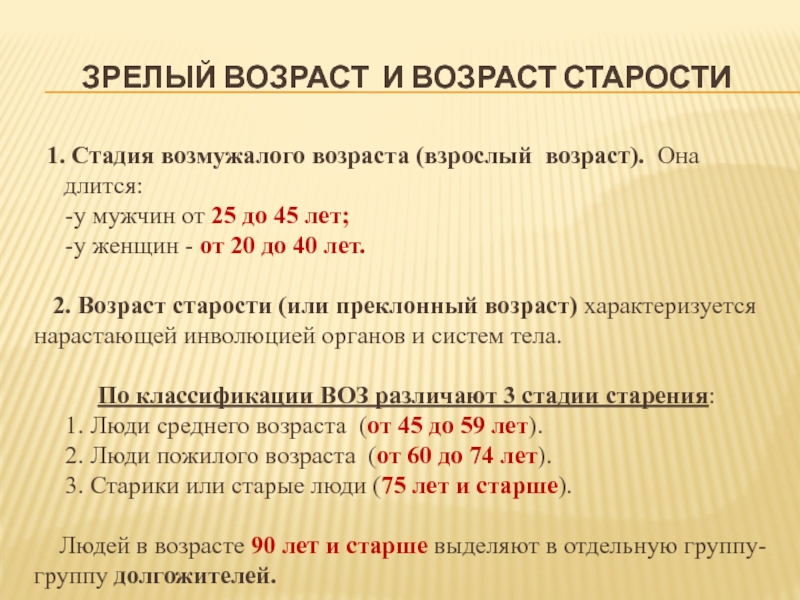

Слайд 54Зрелый возраст и Возраст старости

1. Стадия возмужалого возраста (взрослый

возраст). Она длится:

-у мужчин от 25 до

45 лет;-у женщин - от 20 до 40 лет.

2. Возраст старости (или преклонный возраст) характеризуется

нарастающей инволюцией органов и систем тела.

По классификации ВОЗ различают 3 стадии старения:

1. Люди среднего возраста (от 45 до 59 лет).

2. Люди пожилого возраста (от 60 до 74 лет).

3. Старики или старые люди (75 лет и старше).

Людей в возрасте 90 лет и старше выделяют в отдельную группу-

группу долгожителей.