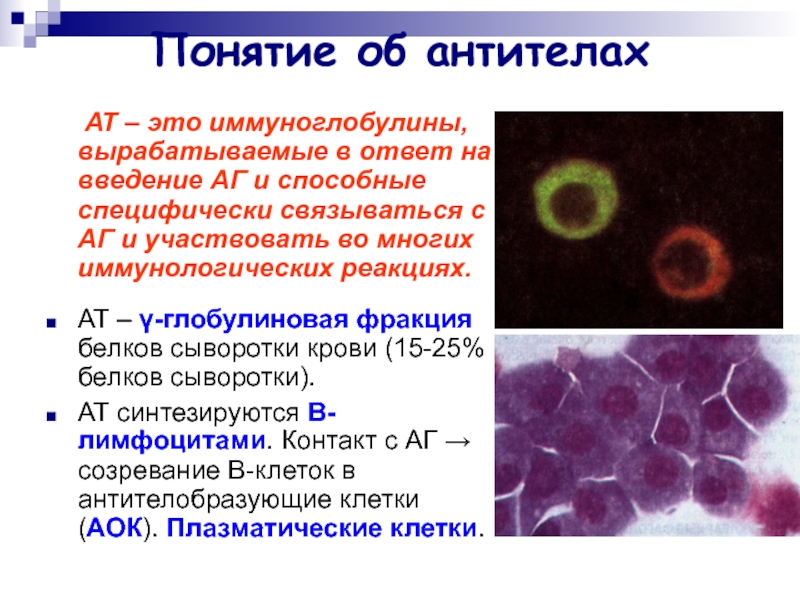

Слайд 2Понятие об антителах

АТ – это иммуноглобулины, вырабатываемые

в ответ на введение АГ и способные специфически связываться с

АГ и участвовать во многих иммунологических реакциях.

АТ – γ-глобулиновая фракция белков сыворотки крови (15-25% белков сыворотки).

АТ синтезируются В-лимфоцитами. Контакт с АГ → созревание В-клеток в антителобразующие клетки (АОК). Плазматические клетки.

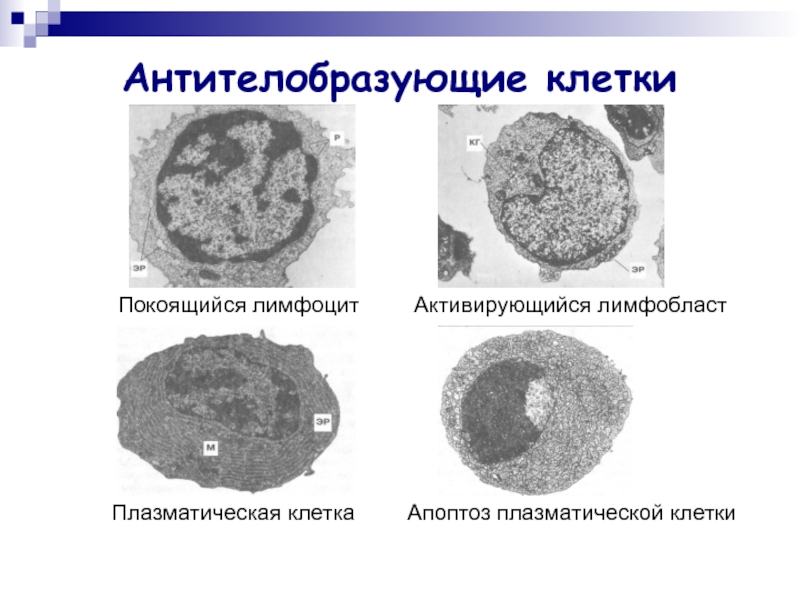

Слайд 3Антителобразующие клетки

Покоящийся лимфоцит

Активирующийся лимфобласт

Плазматическая клетка

Апоптоз плазматической клетки

Слайд 4Типы иммуноглобулинов

Иммуноглобулины:

∙ циркулирующие АТ (сывороточные и секреторные);

∙ рецепторные молекулы на иммунных клетках;

∙ миеломные белки (белки Бенс-Джонса).

По структуре, антигенному составу и по выполняемым ими функциям Ig подразделяются на 5 классов: IgG, IgM, IgА, IgE, IgD.

Использование: диагностика, лечение, профилактика инфекционных и соматических болезней.

Слайд 5Молекулярное строение АТ

Ig – гликопротеины.

Две тяжелые (550-660 аминокислотных остатков,

50-77 кДа) и две легкие (220 аминокислотных остатков, 25 кДа).

Н- (от англ. heavy – тяжелый) и L- (от англ. light – легкий) цепи.

(–S–S–).

«Шарнирный» участок.

Молекула Ig может легко менять свою конформацию в зависимости от окружающих условий и состояния.

Слайд 6Молекулярное строение АТ

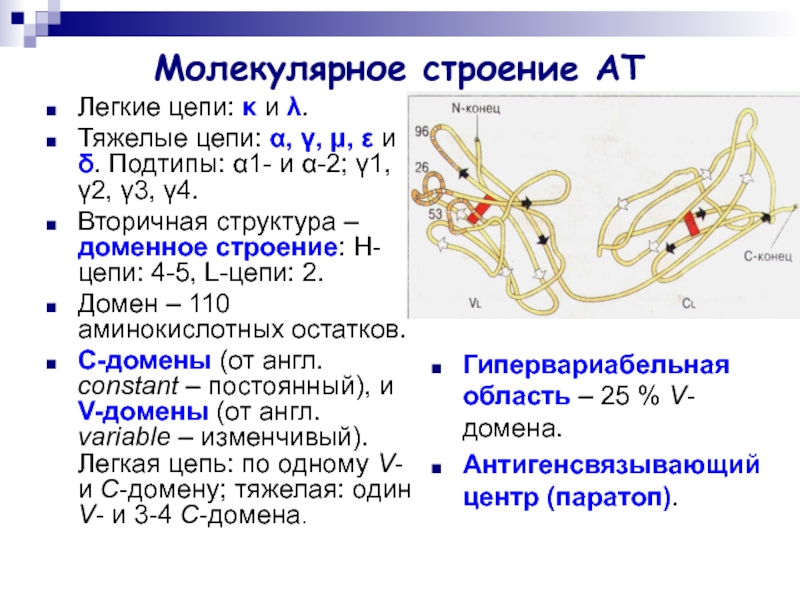

Легкие цепи: κ и λ.

Тяжелые цепи: α,

γ, μ, ε и δ. Подтипы: α1- и α-2; γ1,

γ2, γ3, γ4.

Вторичная структура – доменное строение: Н-цепи: 4-5, L-цепи: 2.

Домен – 110 аминокислотных остатков.

С-домены (от англ. constant – постоянный), и V-домены (от англ. variable – изменчивый). Легкая цепь: по одному V- и С-домену; тяжелая: один V- и 3-4 С-домена.

Гипервариабельная область – 25 % V-домена.

Антигенсвязывающий центр (паратоп).

Слайд 7Молекулярное строение АТ

Пепсин → два фрагмента: Fc и F(ab)2.

Папаин →

три фрагмента: два Fab и Fc.

Fab – связывание с

АГ;

Fc – взаимодействие с С1 → активация комплемента по классическому пути, Fc-рецепторы) на мембране клеток макроорганизма и некоторых микробов (белок А стафилококка).

Слайд 8Дополнительные полипептидные цепи Ig

IgM, IgA – J-пептид (от англ. join

– соединяю).

Секреторные IgA – S-пептид (от англ. secret –

секрет), секреторный компонент (71000, β-глобулин).

Рецепторный иммуноглобулин – М-пептид (от англ. membrane – мембрана).

J- и M-пептиды присоединяются к Ig в процессе биосинтеза. S-пептид синтезируется эпителиальными клетками и является их рецептором для IgA; присоединяется к молекуле IgA при его прохождении через эпителиальную клетку.

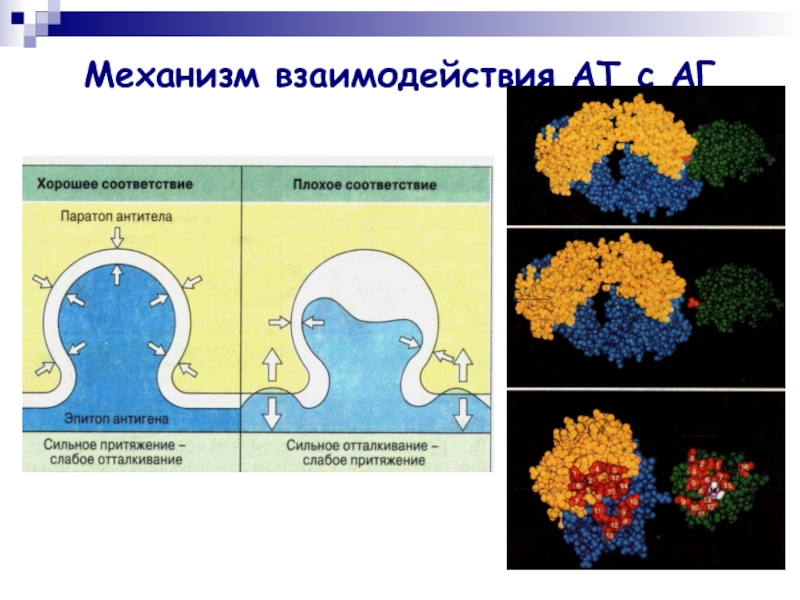

Слайд 9Механизм взаимодействия АТ с АГ

В процессе взаимодействия с АГ участвует

антигенсвязывающий центр (паратоп) Fab-фрагмента.

АТ взаимодействует лишь с антигенной детерминантой

(эпитопом) АГ.

АТ отличает специфичность взаимодействия, т.е. способность связываться со строго определенной антигенной детерминантой.

Слайд 10Механизм взаимодействия АТ с АГ

[АГ]+[АТ] ↔ [ИК]

Сила нековалентной связи

зависит прежде всего от расстояния между взаимодействующими химическими группами.

Слайд 12Аффинность АТ

Аффинность – прочность связи одного антигенсвязывающего центра с индивидуальным

эпитопом АГ.

Зависит от степени комплементарности антигенсвязывающего центра и эпитопа.

Наибольшим аффинитетом обладают МКА, наименьшим – нормальные АТ.

Аффинность антител повышается в процессе иммунного ответа в связи с селекцией наиболее специфичных клонов В-лимфоцитов.

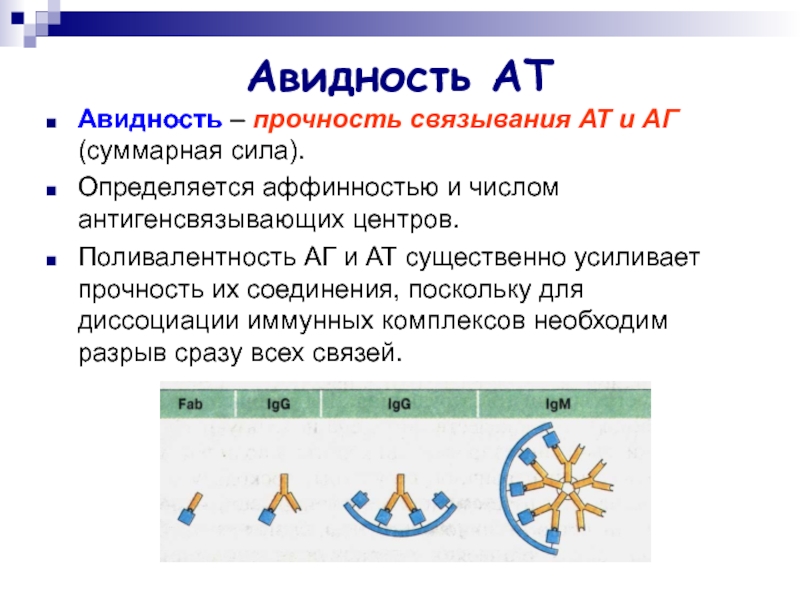

Слайд 13Авидность АТ

Авидность – прочность связывания АТ и АГ (суммарная сила).

Определяется аффинностью и числом антигенсвязывающих центров.

Поливалентность АГ и АТ

существенно усиливает прочность их соединения, поскольку для диссоциации иммунных комплексов необходим разрыв сразу всех связей.

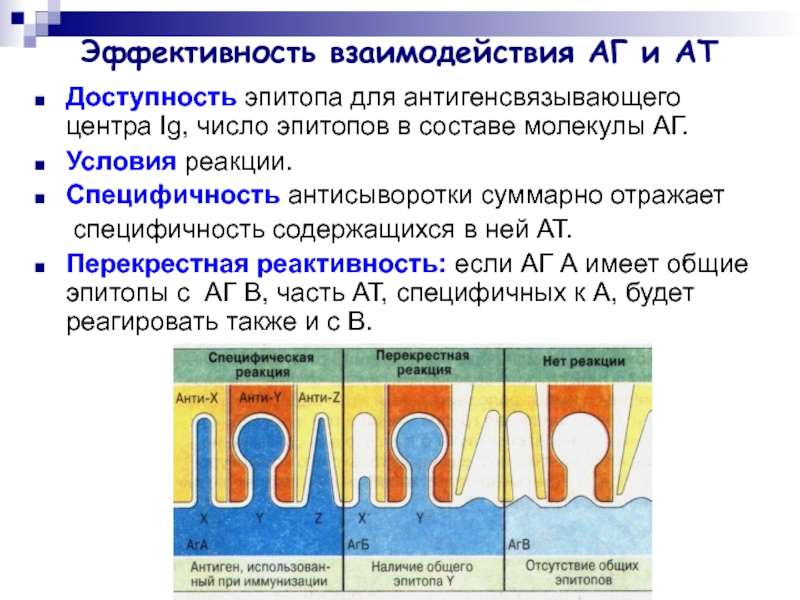

Слайд 14Эффективность взаимодействия АГ и АТ

Доступность эпитопа для антигенсвязывающего центра Ig,

число эпитопов в составе молекулы АГ.

Условия реакции.

Специфичность антисыворотки суммарно отражает

специфичность содержащихся в ней АТ.

Перекрестная реактивность: если АГ А имеет общие эпитопы с АГ В, часть АТ, специфичных к А, будет реагировать также и с В.

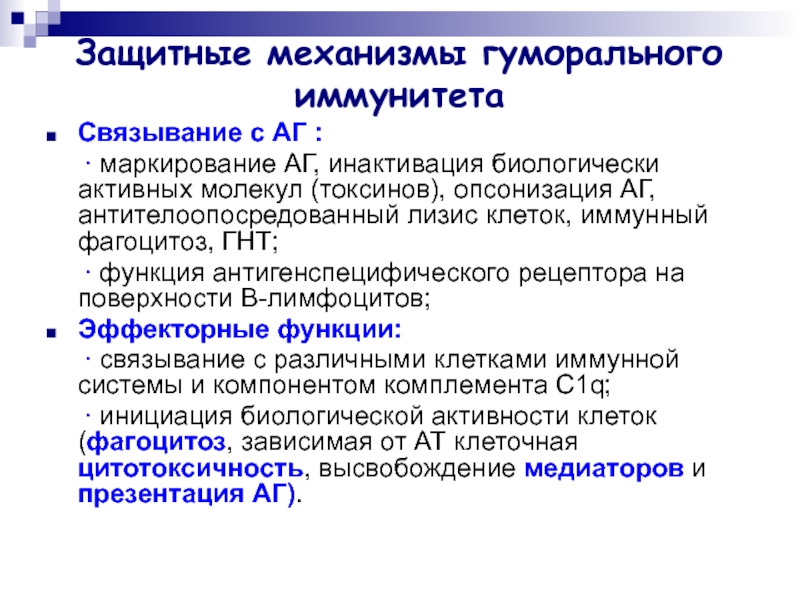

Слайд 15Защитные механизмы гуморального иммунитета

Cвязывание с АГ :

∙

маркирование АГ, инактивация биологически активных молекул (токсинов), опсонизация АГ, антителоопосредованный

лизис клеток, иммунный фагоцитоз, ГНТ;

∙ функция антигенспецифического рецептора на поверхности В-лимфоцитов;

Эффекторные функции:

∙ связывание с различными клетками иммунной системы и компонентом комплемента С1q;

∙ инициация биологической активности клеток (фагоцитоз, зависимая от АТ клеточная цитотоксичность, высвобождение медиаторов и презентация АГ).

Слайд 16Структурно-функциональные особенности иммуноглобулинов различных классов

Молекулы, содержащие тяжелую цепь α-типа, относят

к изотипу А (сокращенно IgА), IgD обладает δ-цепью, IgЕ —

ε-цепью, IgG— γ-цепью и IgМ — μ-цепью.

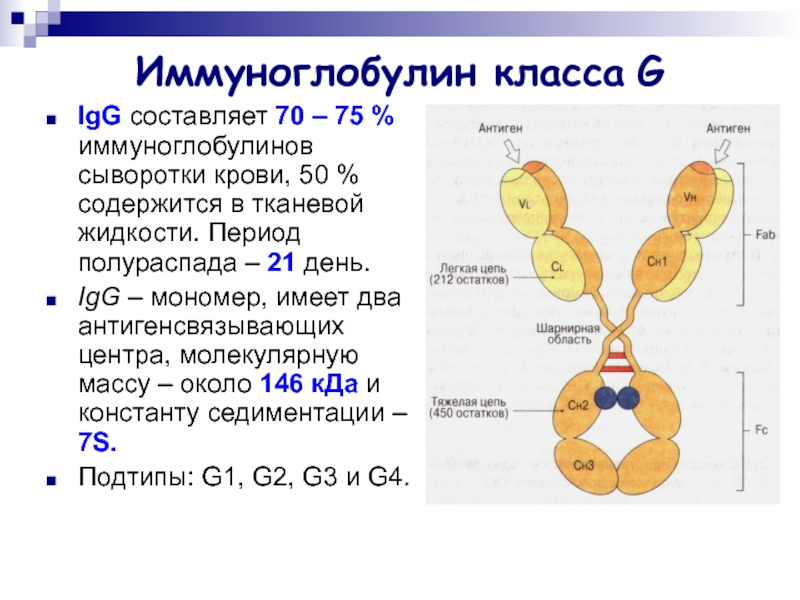

Слайд 17Иммуноглобулин класса G

IgG составляет 70 – 75 % иммуноглобулинов сыворотки

крови, 50 % содержится в тканевой жидкости. Период полураспада –

21 день.

IgG – мономер, имеет два антигенсвязывающих центра, молекулярную массу – около 146 кДа и константу седиментации – 7S.

Подтипы: G1, G2, G3 и G4.

Слайд 18Иммуноглобулин класса G

IgG синтезируется зрелыми B-лимфоцитами (Вγ) и плазматическими клетками,

хорошо определяется в сыворотке крови на пике первичного и при

вторичном иммунном ответе.

IgG составляют большинство АТ вторичного иммунного ответа и антитоксинов.

IgG обладает высокой аффинностью, связывает комплемент, может быть неполным антителом.

IgG легко проходит через плацентарный барьер, способен выделяться в секрет слизистых оболочек путем диффузии.

Обнаружение высоких титров IgG к АГ конкретного возбудителя указывает на то, что организм находится на стадии реконвалесценции или инфекционное заболевание перенесено недавно.

Слайд 19Иммуноглобулин класса М

IgМ – пентамер, 10 антигенсвязывающих центров, молекулярная масса

– около 970 кДа, константа седиментации 19S.

Н-цепи – из

5 доменов. Период полураспада IgМ – 5 дней.

IgМ – 10 % всех сывороточных Ig.

IgМ синтезируется Вμ.

Образуется в начале первичного иммунного ответа, первым начинает синтезироваться в организме новорожденного (определяется уже на 20-й неделе внутриутробного развития).

Слайд 20Иммуноглобулин класса М

IgМ – высокая авидность, связывает комплемент, сывороточный и

секреторный гуморальный иммунитет. Большая часть нормальных АТ и изоагглютининов относится

к IgМ.

IgМ не проходит через плаценту. IgМ в сыворотке новорожденного → бывшая внутриутробная инфекция или дефект плаценты.

Наличие IgM к АГ конкретного возбудителя указывает на наличие острого инфекционного процесса.

Слайд 21Иммуноглобулин класса А

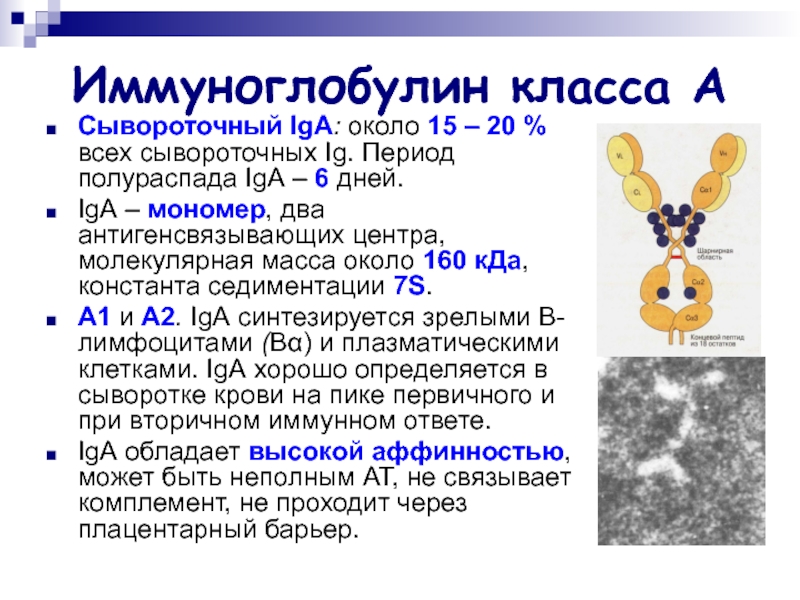

Сывороточный IgА: около 15 – 20 % всех

сывороточных Ig. Период полураспада IgА – 6 дней.

IgА – мономер,

два антигенсвязывающих центра, молекулярная масса около 160 кДа, константа седиментации 7S.

А1 и А2. IgА синтезируется зрелыми B-лимфоцитами (Вα) и плазматическими клетками. IgА хорошо определяется в сыворотке крови на пике первичного и при вторичном иммунном ответе.

IgА обладает высокой аффинностью, может быть неполным АТ, не связывает комплемент, не проходит через плацентарный барьер.

Слайд 22Иммуноглобулин класса А

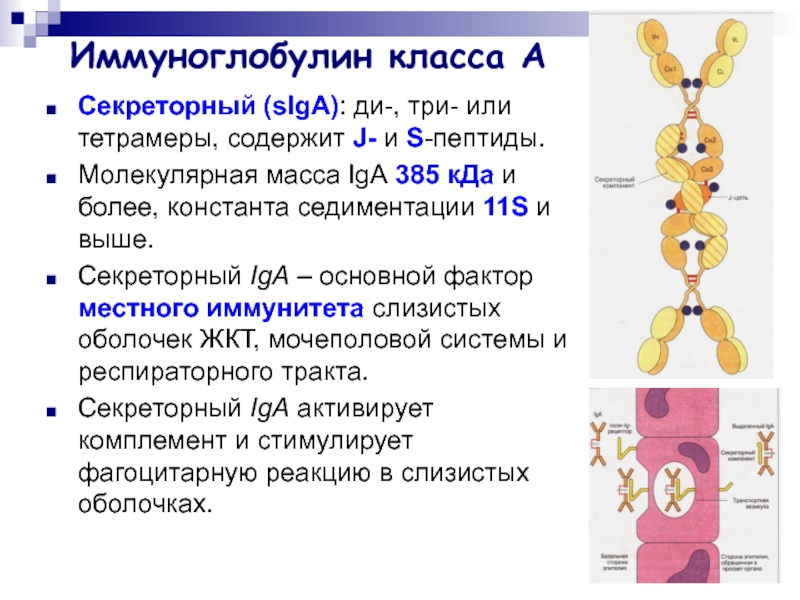

Секреторный (sIgА): ди-, три- или тетрамеры, содержит J-

и S-пептиды.

Молекулярная масса IgА 385 кДа и более, константа

седиментации 11S и выше.

Секреторный IgА – основной фактор местного иммунитета слизистых оболочек ЖКТ, мочеполовой системы и респираторного тракта.

Секреторный IgА активирует комплемент и стимулирует фагоцитарную реакцию в слизистых оболочках.

Слайд 23Иммуноглобулин класса Е

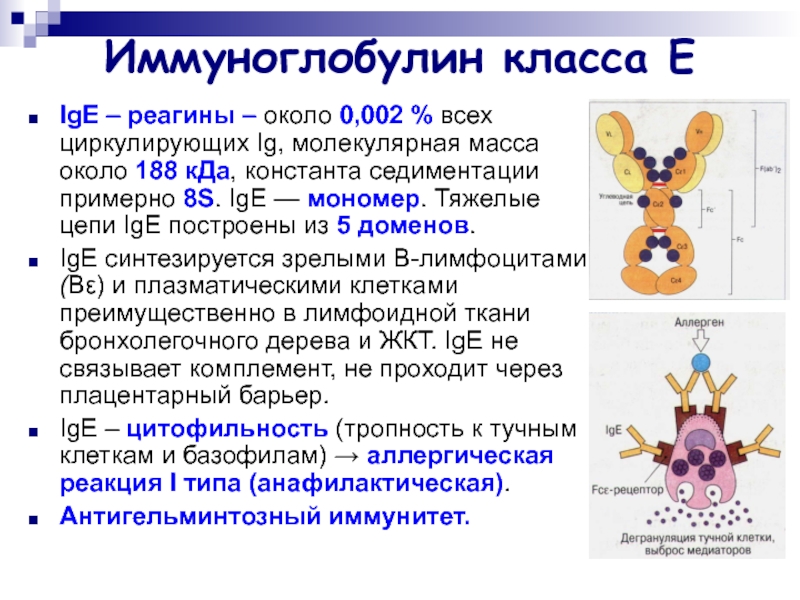

IgЕ – реагины – около 0,002 % всех

циркулирующих Ig, молекулярная масса около 188 кДа, константа седиментации примерно

8S. IgЕ — мономер. Тяжелые цепи IgЕ построены из 5 доменов.

IgЕ синтезируется зрелыми B-лимфоцитами (Вε) и плазматическими клетками преимущественно в лимфоидной ткани бронхолегочного дерева и ЖКТ. IgЕ не связывает комплемент, не проходит через плацентарный барьер.

IgЕ – цитофильность (тропность к тучным клеткам и базофилам) → аллергическая реакция I типа (анафилактическая).

Антигельминтозный иммунитет.

Слайд 24Иммуноглобулин класса D

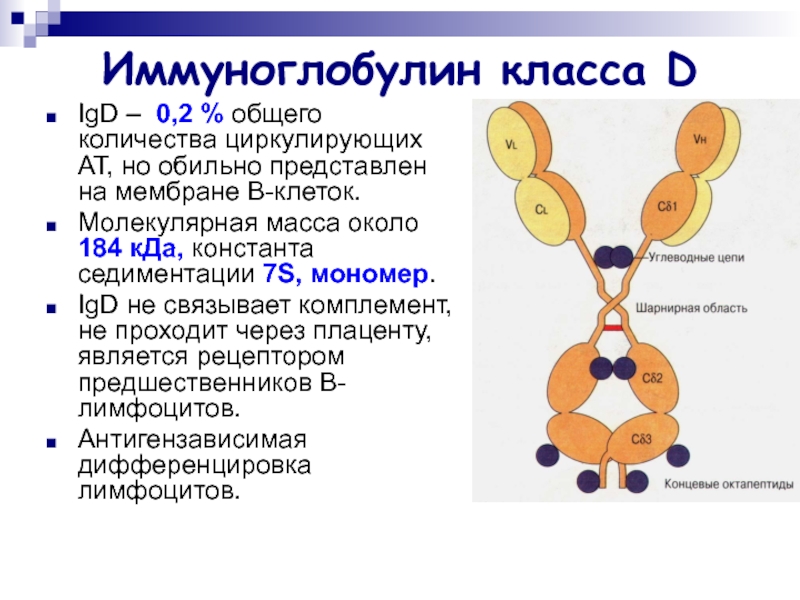

IgD – 0,2 % общего количества циркулирующих АТ,

но обильно представлен на мембране В-клеток.

Молекулярная масса около 184

кДа, константа седиментации 7S, мономер.

IgD не связывает комплемент, не проходит через плаценту, является рецептором предшественников B-лимфоцитов.

Антигензависимая дифференцировка лимфоцитов.

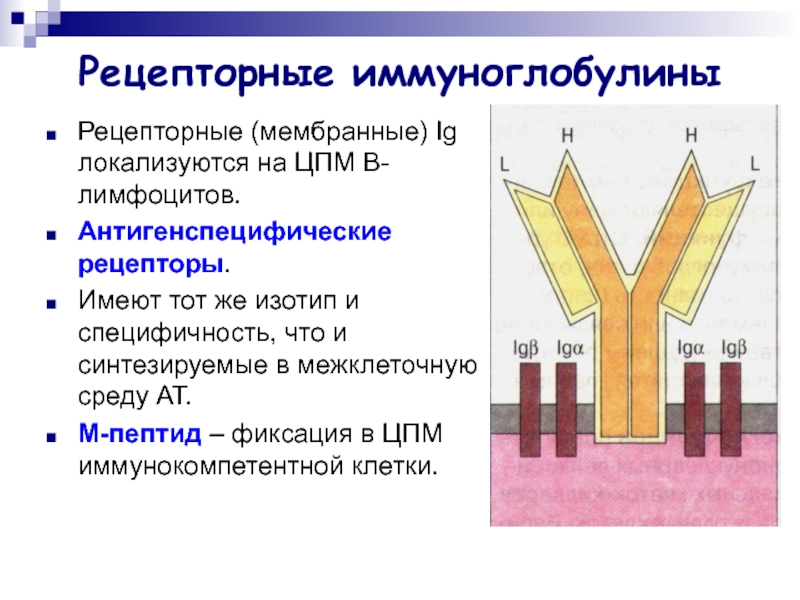

Слайд 25Рецепторные иммуноглобулины

Рецепторные (мембранные) Ig локализуются на ЦПМ B-лимфоцитов.

Антигенспецифические рецепторы.

Имеют тот же изотип и специфичность, что и синтезируемые в

межклеточную среду АТ.

M-пептид – фиксация в ЦПМ иммунокомпетентной клетки.

Слайд 26Нормальные антитела

Нормальные (естественные) АТ – базальный уровень иммуноглобулинов.

Изогемагглютинины –

АТ, направленные против эритроцитарных АГ групп крови (система АВО), а

также против бактерий кишечной группы, кокков и некоторых вирусов.

Нормальные АТ постоянно образуются в организме без явной антигенной стимуляции: отражают готовность макроорганизма к иммунному реагированию или свидетельствуют об отдаленном контакте с АГ.

Слайд 27Моноклональные антитела

Каждый B-лимфоцит и его потомки (клон) → АТ строго

определенной специфичности – моноклинальные.

Д. Келлер и Ц. Мильштайн (1975)

→ гибридные клетки (слияние иммунных B-лимфоцитов с миеломной клеткой). Гибридомы: синтезировали АТ; были «бессмертны».

МКА широко применяются при создании диагностических и лечебных препаратов.

ГАТ:

гипоксантин,

аминоптерин,

тимидин

Слайд 28Полные и неполные антитела

Полные АТ – способны образовывать в РА

или РП хорошо различимую глазом макромолекулярную структуру гигантского иммунного комплекса.

Полимерные молекулы IgМ, некоторые IgА и IgG.

Неполные антитела лишены такой способности несмотря на то, что они специфически связываются с АГ (непреципитирующие или блокирующие АТ).

Причины: экранирование или дефект второго антигенсвязывающего центра, недостаточное число или экранирование антигенных детерминант на молекуле АГ.

Выявление – реакция Кумбса (использование «вторых», антииммуноглобулиновых АТ).

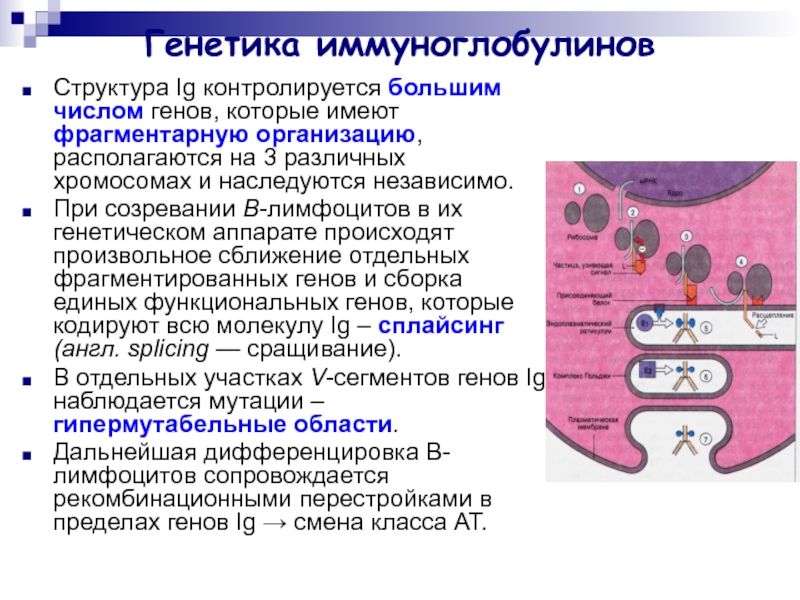

Слайд 29Генетика иммуноглобулинов

Структура Ig контролируется большим числом генов, которые имеют фрагментарную

организацию, располагаются на 3 различных хромосомах и наследуются независимо.

При созревании

B-лимфоцитов в их генетическом аппарате происходят произвольное сближение отдельных фрагментированных генов и сборка единых функциональных генов, которые кодируют всю молекулу Ig – сплайсинг (англ. splicing — сращивание).

В отдельных участках V-сегментов генов Ig наблюдается мутации – гипермутабельные области.

Дальнейшая дифференцировка В-лимфоцитов сопровождается рекомбинационными перестройками в пределах генов Ig → смена класса АТ.

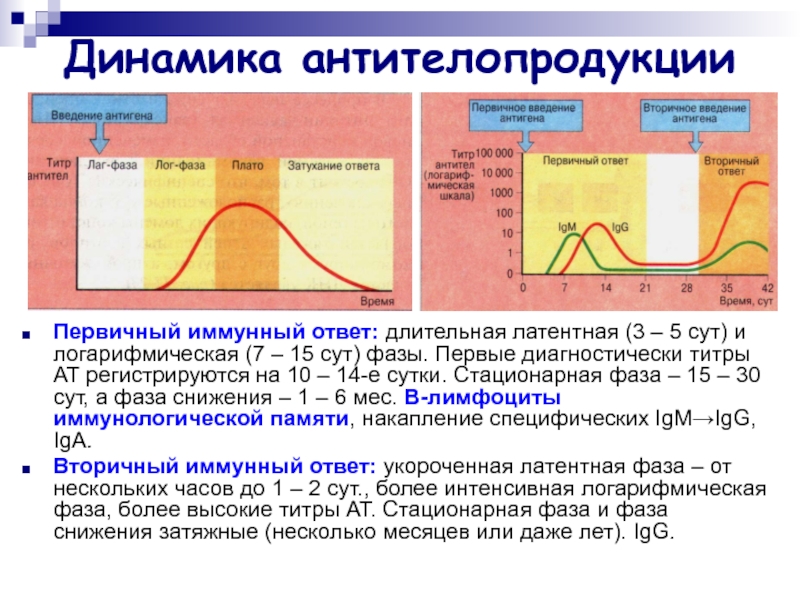

Слайд 30Динамика антителопродукции

Первичный иммунный ответ: длительная латентная (3 – 5

сут) и логарифмическая (7 – 15 сут) фазы. Первые диагностически

титры АТ регистрируются на 10 – 14-е сутки. Стационарная фаза – 15 – 30 сут, а фаза снижения – 1 – 6 мес. B-лимфоциты иммунологической памяти, накапление специфических IgM→IgG, IgА.

Вторичный иммунный ответ: укороченная латентная фаза – от нескольких часов до 1 – 2 сут., более интенсивная логарифмическая фаза, более высокие титры АТ. Стационарная фаза и фаза снижения затяжные (несколько месяцев или даже лет). IgG.

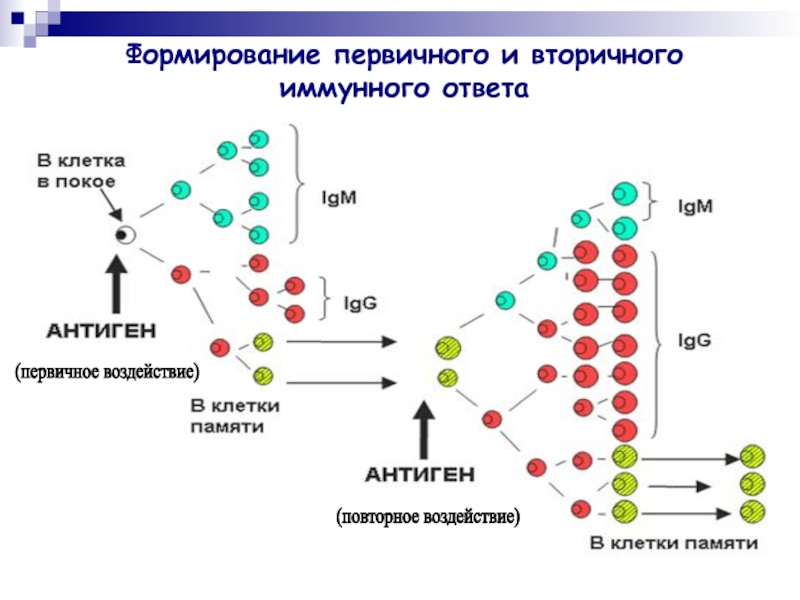

Слайд 31Формирование первичного и вторичного иммунного ответа

(первичное воздействие)

(повторное воздействие)

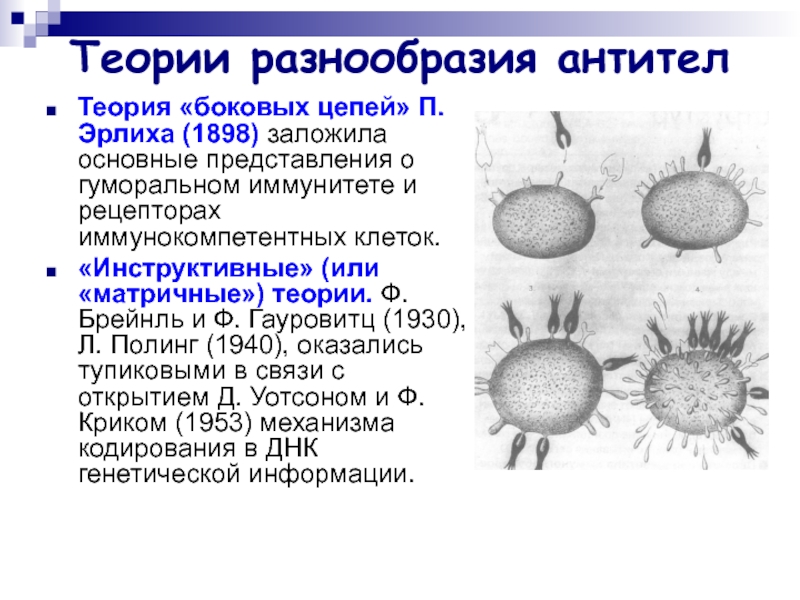

Слайд 32Теории разнообразия антител

Теория «боковых цепей» П. Эрлиха (1898) заложила основные

представления о гуморальном иммунитете и рецепторах иммунокомпетентных клеток.

«Инструктивные» (или

«матричные») теории. Ф. Брейнль и Ф. Гауровитц (1930), Л. Полинг (1940), оказались тупиковыми в связи с открытием Д. Уотсоном и Ф. Криком (1953) механизма кодирования в ДНК генетической информации.

Слайд 33Теории разнообразия антител

«Клонально-селекционная» теория Ф. Бернета.

Лимфоидная ткань состоит из

огромного числа клонов лимфоцитов, которые специализируются на продукции АТ к

разнообразным АГ.

АГ→специфичный клон лимфоцитов →пролиферация, дифференцеровка→ АТ.

Большая доза АГ → клон элиминируется из организма → формированию в эмбриональном периоде иммунологической толерантности к собственным АГ.

Слайд 34Теории разнообразия антител

Молекулярно-генетическая теория С. Тонегавы.

Теория сетевой регуляции иммунной системы.

В основе Н. идея Ерне (1974) идиотип-антиидиотипического взаимодействия. Можно понять

формирование иммунологической памяти и возникновение аутоиммунных реакций, но не объясняет механизм иммунологического распознавания «свой – чужой», управление каскадом идиотип-антиидиотипических реакций.

Слайд 35Теории разнообразия антител

В 60-е годы П.Ф. Здродовский → физиологическая концепция

иммуногенеза – гипоталамо-адреналовая теория регуляции иммунитета.

Драйер и Беннетт: вариабельные

и константные области кодируются отдельными генами, существует множество генов для вариабельных (V) и один или весьма ограниченное число генов для константных (С) областей.

Идея соматического мутагенеза (из относительно небольшого числа гаметных генов в течение жизни возникает множество модифицированных генов). Источник разнообразия вариабельных областей – генная конверсия с участием набора псевдогенов.

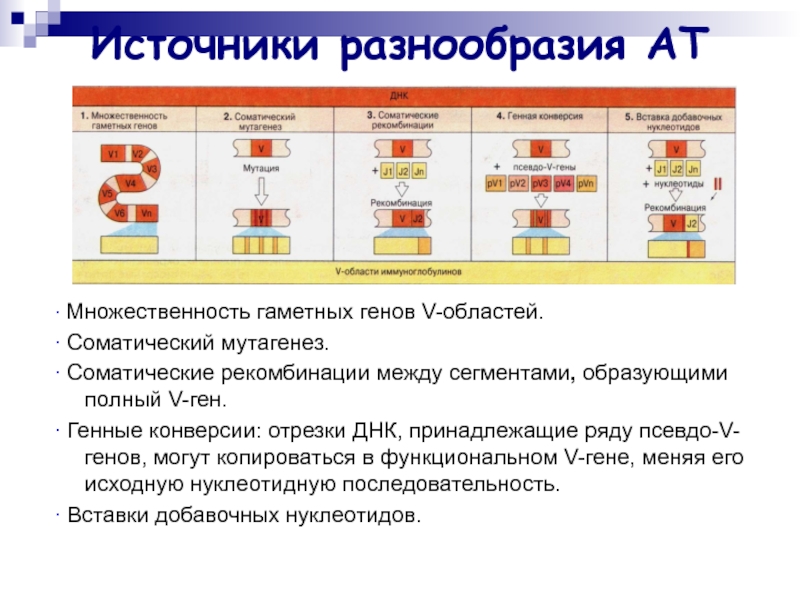

Слайд 36Источники разнообразия АТ

∙ Множественность гаметных генов V-областей.

∙ Соматический мутагенез.

∙ Соматические

рекомбинации между сегментами, образующими полный V-ген.

∙ Генные конверсии: отрезки ДНК,

принадлежащие ряду псевдо-V-генов, могут копироваться в функциональном V-гене, меняя его исходную нуклеотидную последовательность.

∙ Вставки добавочных нуклеотидов.

Слайд 37Иммунодиагностика инфекций

Прямые методы: преципитация, агглютинация прямая гемагглютинация.

Реакции пассивной агглютинации: реакция

непрямой геммагглютинации (РНГА), латексагглютинации, коагглютинации, агглютинации частиц бентонита, желатиновых капсул,

частиц сефарозы и др.

Индикаторные методы основаны на использовании меток для выявления реакции антиген—антитело: ИФА, РИФ, РИА.

Иммуносенсоры основаны на изменении физико-химических свойств мембраны или другого носителя, связанного с АТ или АГ.

![ИММУНОГЛОБУЛИНЫ Механизм взаимодействия АТ с АГ[АГ]+[АТ] ↔ [ИК] Сила нековалентной связи зависит Механизм взаимодействия АТ с АГ[АГ]+[АТ] ↔ [ИК] Сила нековалентной связи зависит прежде всего от расстояния между взаимодействующими](/img/thumbs/38d95b8d2dbd5198d82699e939fd71b5-800x.jpg)