Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Лекция 22. Биохимия соединительной ткани

Содержание

- 1. Лекция 22. Биохимия соединительной ткани

- 2. Актуальность темыШирокая распространенность соединительной ткани в организме

- 3. Цель лекции Знать:Строение, свойства и функции основных

- 4. План лекцииБиохимия межклеточного матрикса гетерополисахаридыструктурные и адгезивные белкиМинерализованная соединительная ткань. Ремоделирование костной ткани.

- 5. Биохимия Межклеточного матриксаГетерополисахариды и протеогликаныСтруктурные и адгезивные белки

- 6. Межклеточный матриксГетерополисахариды и протеогликаны Гликозамингликаныгиалуроновая кислотахондроитинсульфатдерматансульфатгепарансульфатгепаринкератансульфат Протеогликаны (гликозамингликаны + белки)Белки Структурныеколлагенэластин Адгезивныефибронектинламининнидоген

- 7. Гликозамингликаны, или мукополисахариды (ГАГ)Линейные отрицательно заряженные гетерополисахариды,

- 8. Дисахаридная единица гиалуроновой кислоты (всего несколько тыс.

- 9. Особенности строения отдельных ГАГКератансульфаты вместо гексуроновой кислоты

- 10. Функции гликозамингликанов и протеогликановСтруктурный компонент межклеточного матриксаФормируют

- 11. Протеогликаны – основное вещество межклеточного матриксаСостав протеогликанов:Гликозамингликаны

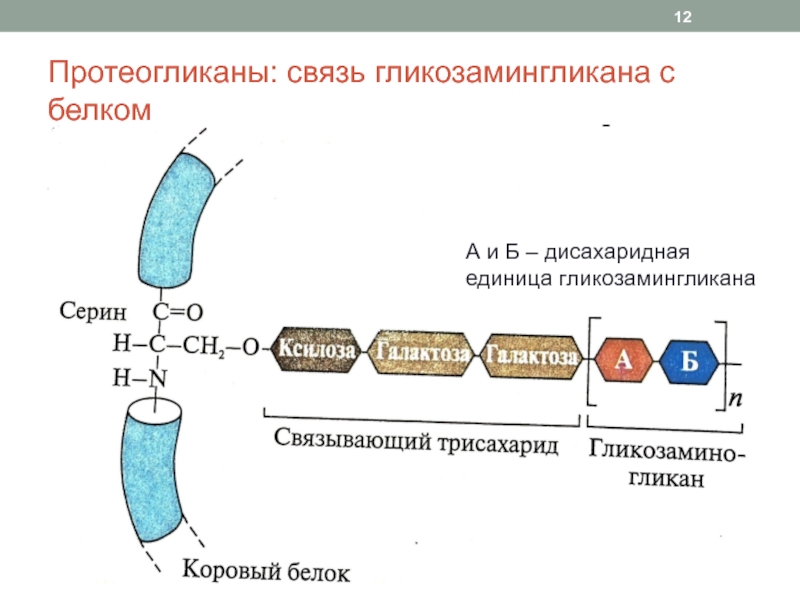

- 12. Протеогликаны: связь гликозамингликана с белкомА и Б – дисахаридная единица гликозамингликана

- 13. Синтез протеогликанов1. Синтез белковой части2. Образование линкерного

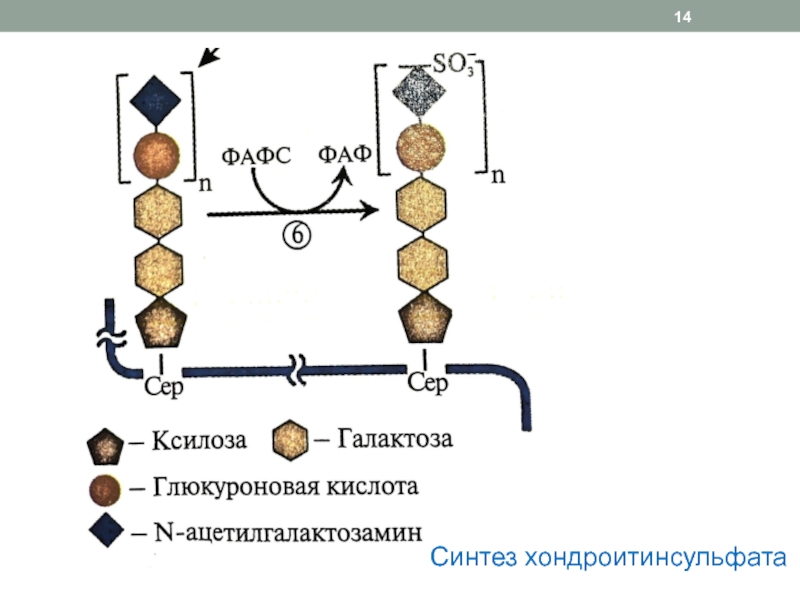

- 14. Синтез хондроитинсульфата

- 15. Катаболизм гликозамингликанов и протеогликановПолупериод жизни: 3 –

- 16. Структурные белки соединительной ткани: КоллагенКоллагены – семейство

- 17. Коллаген: особенности строенияПептидная левозакрученная α-спираль коллагена содержит

- 18. Синтез и созревание коллагена1. Внутриклеточный этап (фибробласты,

- 19. Слайд 19

- 20. Гидроксилирование пролина и лизина осуществляют монооксигеназы (гидроксилазы).

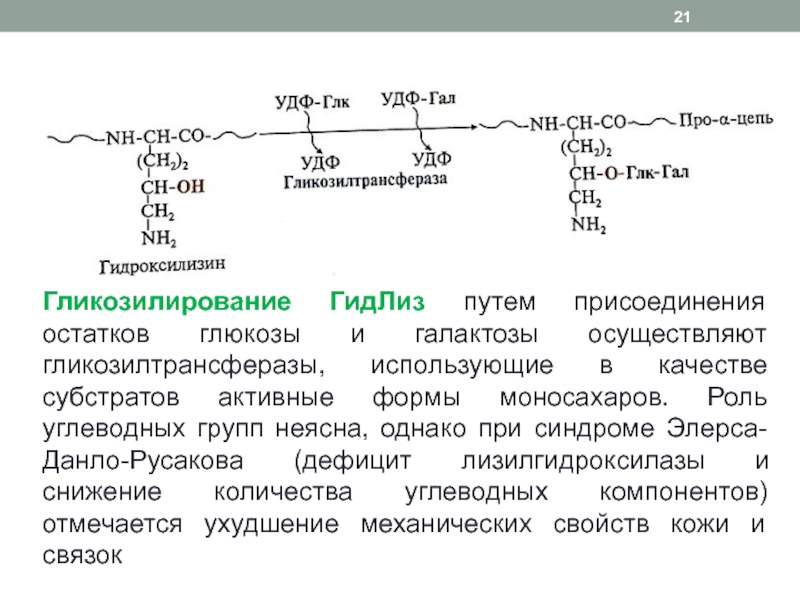

- 21. Гликозилирование ГидЛиз путем присоединения остатков глюкозы и

- 22. Слайд 22

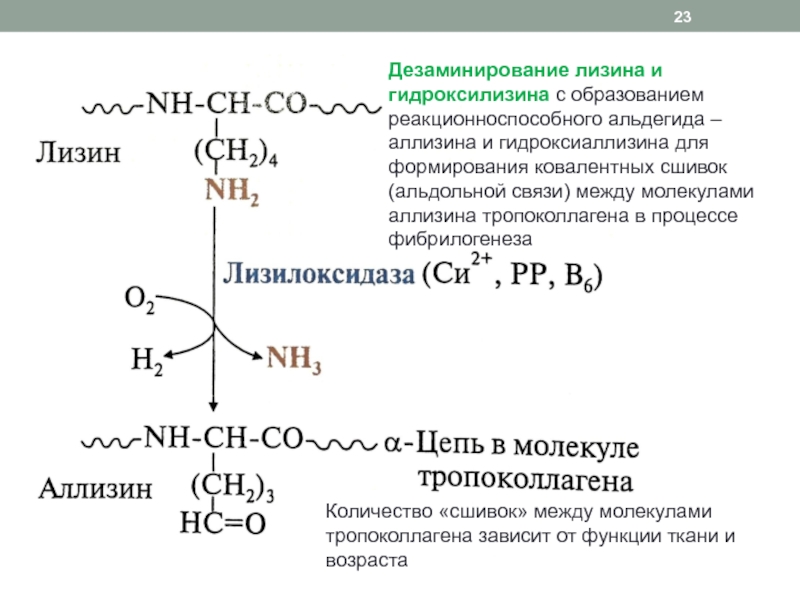

- 23. Дезаминирование лизина и гидроксилизина с образованием реакционноспособного

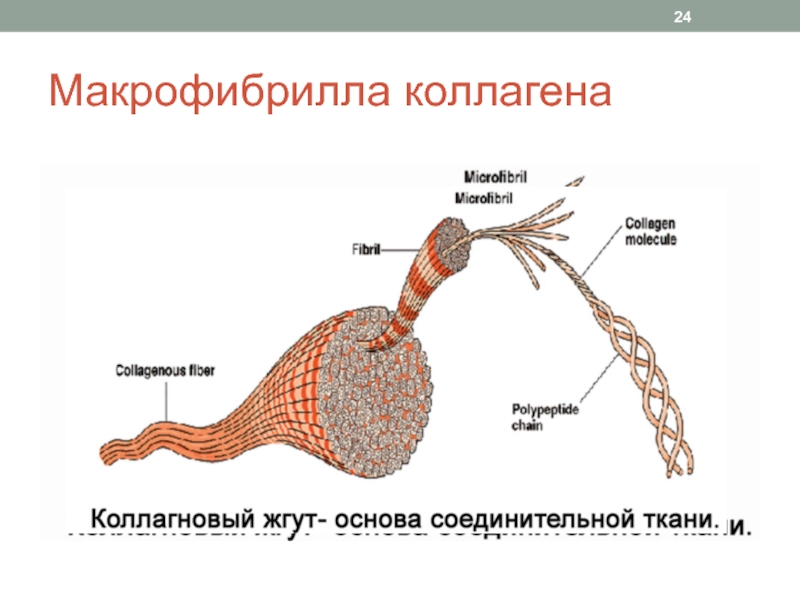

- 24. Макрофибрилла коллагена

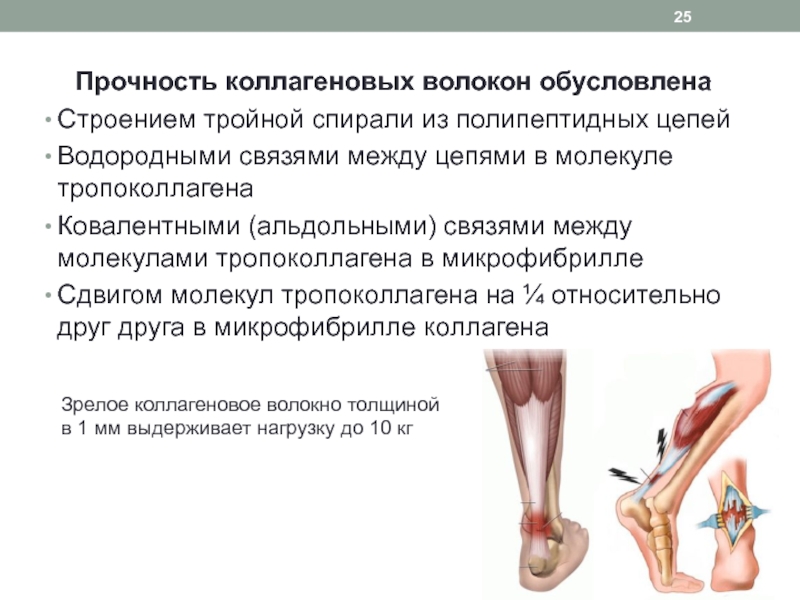

- 25. Прочность коллагеновых волокон обусловленаСтроением тройной спирали из

- 26. Катаболизм коллагенаКоллаген – медленно обменивающийся белок (время

- 27. Регуляция обмена коллагенаАскорбиновая кислота стимулирует синтеза коллагена,

- 28. Метаболизм коллагенаПри старении увеличивается количество поперечных сшивок

- 29. Метаболизм коллагена При патологииНарушение катаболизма приводит к

- 30. Структурные белки соединительной ткани: ЭластинОсновной компонент волокон

- 31. ЭластинВремя полураспада – 75 летПротеолиз под действием

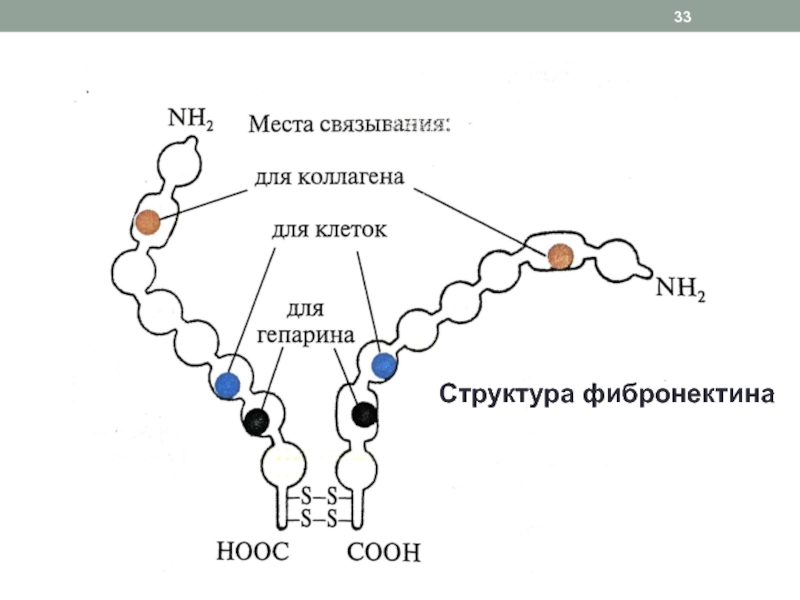

- 32. Адгезивные белки соединительной ткани: фибронектинДимер (2 цепи

- 33. Структура фибронектина

- 34. Адгезивные белки соединительной ткани: ламининОсновной гликопротеин базальных

- 35. Адгезивные белки соединительной ткани: нидогенСульфатированный гликопротеин базальных

- 36. Минерализованная соединительная тканьРемоделирование костной тканиМаркеры метаболизма костной ткани

- 37. Кость – минерализованная соединительная тканьФункции: размер и

- 38. Костный обмен Костный обмен (ремоделирование) включает:резорбцию (разрушение)

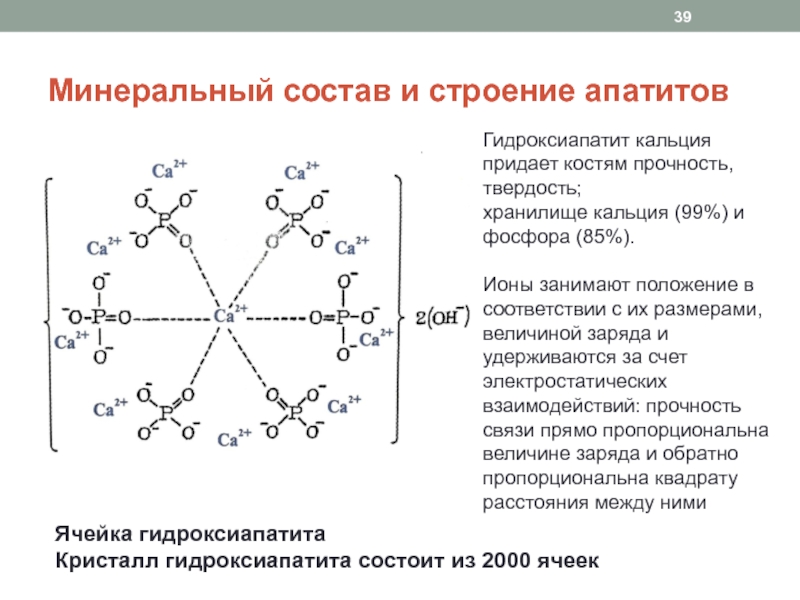

- 39. Минеральный состав и строение апатитовЯчейка гидроксиапатитаКристалл гидроксиапатита

- 40. Строение апатитов Оптимальное расстояние между ионами Са2+

- 41. Органические вещества кости: коллагенОсобенности строения коллагена I

- 42. Органические вещества кости: неколлагеновые белкиБольшинство неколлагеновых белков

- 43. Органические вещества кости: неколлагеновые белкиНеколлагеновые белки, содержащие

- 44. Другие органические вещества костиФакторы роста и дифференцировки

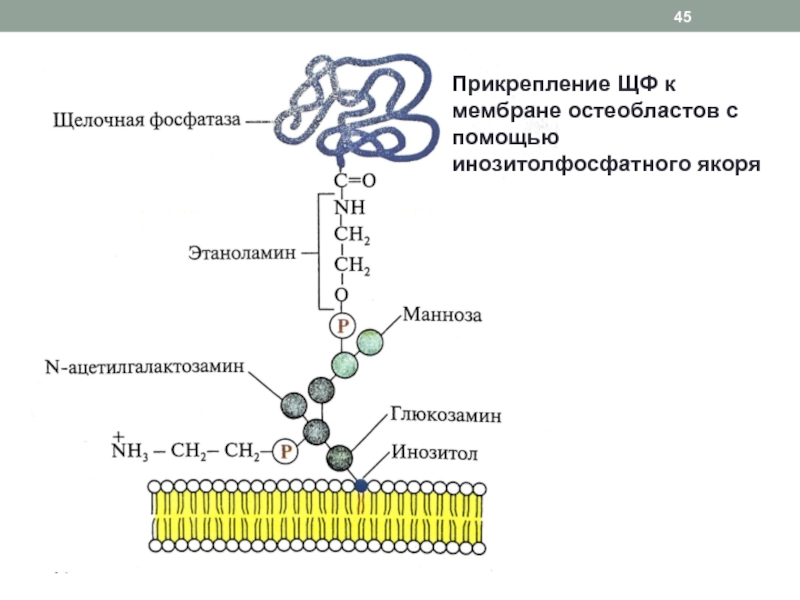

- 45. Прикрепление ЩФ к мембране остеобластов с помощью инозитолфосфатного якоря

- 46. Роль щелочной фосфатазы в костной тканиПроявляет активность

- 47. Ремоделирование костной тканиКаждые 10 лет костная ткань

- 48. Этапы цикла ремоделирования костной ткани1. Активация: остеобласты

- 49. Этапы цикла ремоделирования костной ткани2. Резорбция: «работа»

- 50. Активация остеокластов в процессе костной резорбции

- 51. Этапы цикла ремоделирования костной ткани3. Реверсия Действие

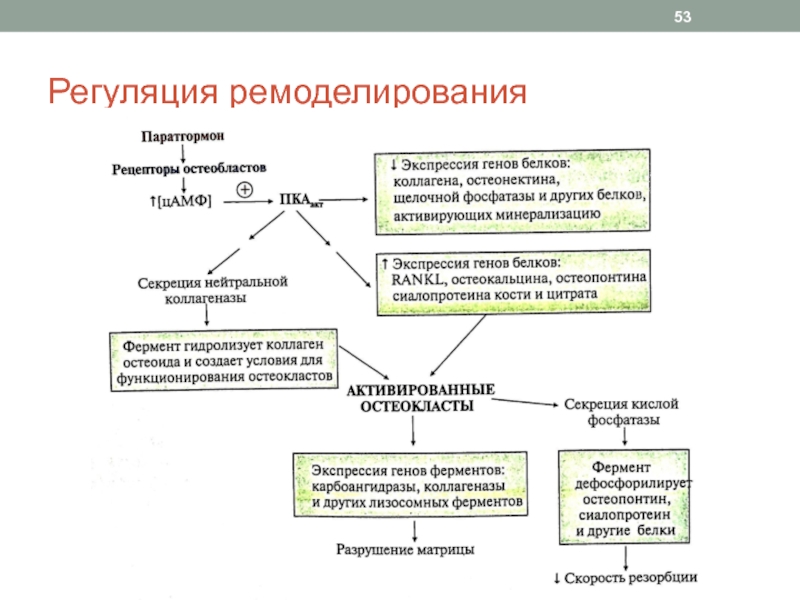

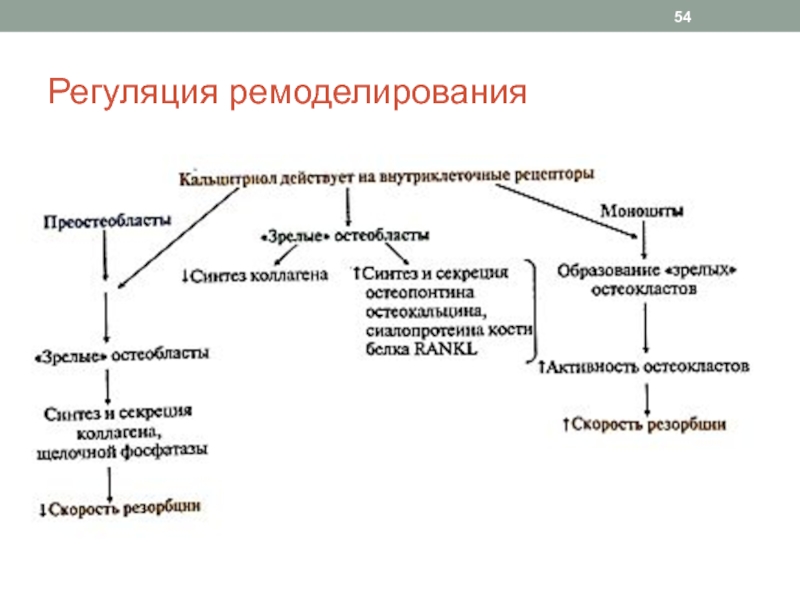

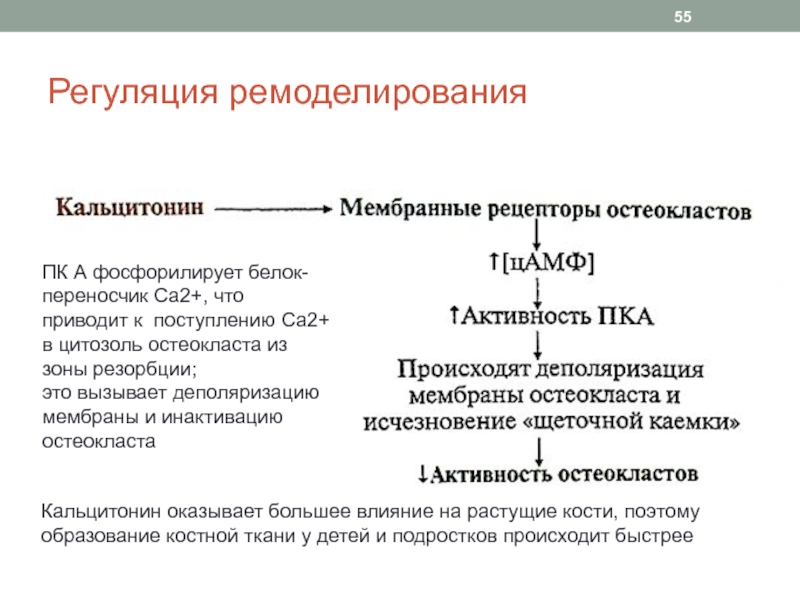

- 52. Регуляция ремоделированияПаракринно-аутокринная (местная) регуляция: цитокины, фаторы роста, простагландины костной тканиСистемная регуляция Основные регуляторы:ПаратгормонКальцитриолКальцитонинПоловые гормоны

- 53. Регуляция ремоделирования

- 54. Регуляция ремоделирования

- 55. Регуляция ремоделированияПК А фосфорилирует белок-переносчик Са2+, что

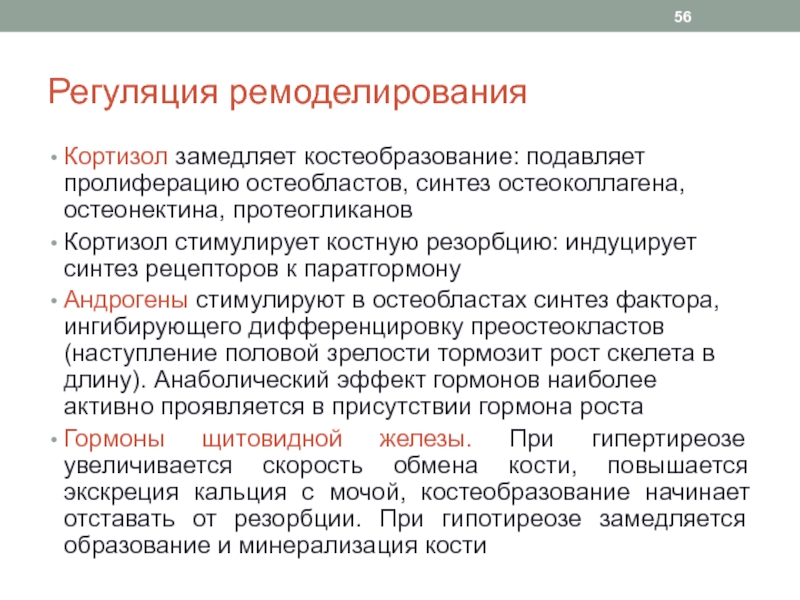

- 56. Регуляция ремоделированияКортизол замедляет костеобразование: подавляет пролиферацию остеобластов,

- 57. Регуляция ремоделированияГормон роста повышает активность остеобластов, которые

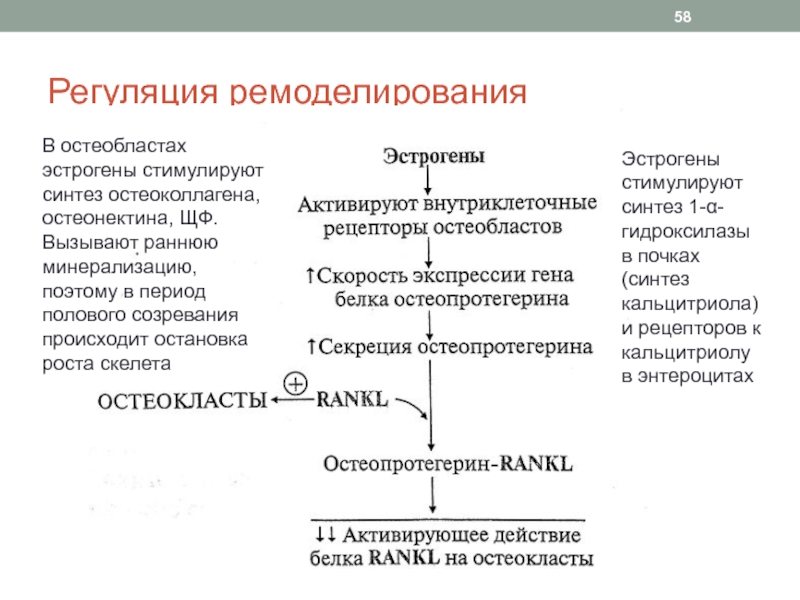

- 58. Регуляция ремоделированияВ остеобластах эстрогены стимулируют синтез остеоколлагена,

- 59. Маркеры метаболизма костной тканиДля большинства патологических состояний

- 60. ЗаключениеФункции соединительной ткани обусловлены особенностями ее строения

- 61. Литература1. Биохимия: учебник для студентов медицинских ВУЗов

- 62. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция 22.

Биохимия соединительной ткани

Дисциплина: Б1.Б.15. Биохимия

Специальность: 31.05.02 Педиатрия

НГМУ, кафедра медицинской

химии

Слайд 2Актуальность темы

Широкая распространенность соединительной ткани в организме (до 50%), разнообразные

функции, участие практически во всех физиологических и патологических процессах обусловливают

необходимость изучения метаболизма соединительной тканиСоединительная ткань — это вне (меж-)клеточный матрикс вместе с клетками различного типа (фибро-, хондро-, остеобласты,тучные клетки, макрофаги) и волокнистыми структурами.

Функции соединительной ткани:

опорная: формирование структуры органов (каркаса, стромы)

защитная: формирование наружных покровов органов, регуляция функций макрофагов и клеток иммунной системы

трофическая: обмен веществ между кровью и тканями

межклеточные взаимодействия, регенерация

Соединительная ткань является основным компонентом кожи и костей.

Нарушения обмена соединительной ткани являются основой патогенеза ряда заболеваний человека.

Слайд 3Цель лекции

Знать:

Строение, свойства и функции основных биохимических компонентов соединительной

ткани

Химико-биологическую сущность метаболических процессов, происходящих в соединительной ткани организма ребенка

и подростка на молекулярном и клеточном уровняхЗнания биохимии соединительной ткани необходимы для формирования умения

объяснять молекулярные механизмы возникновения ряда заболеваний, связанных с нарушением метаболизма соединительной ткани

анализировать результаты лабораторных исследований, используемых для диагностики ряда заболеваний, для выявления патологических процессов в органах и системах

Слайд 4План лекции

Биохимия межклеточного матрикса

гетерополисахариды

структурные и адгезивные белки

Минерализованная соединительная ткань.

Ремоделирование костной ткани.

Слайд 5Биохимия Межклеточного матрикса

Гетерополисахариды и протеогликаны

Структурные и адгезивные белки

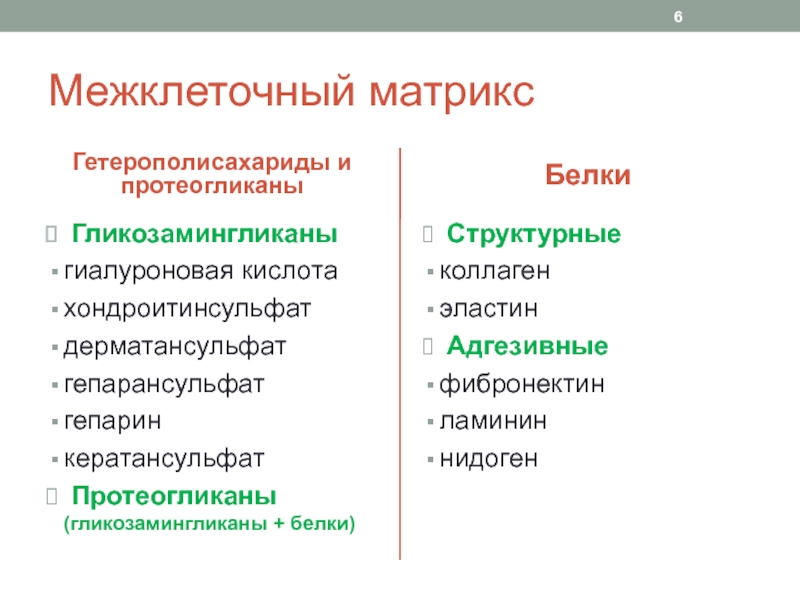

Слайд 6Межклеточный матрикс

Гетерополисахариды и протеогликаны

Гликозамингликаны

гиалуроновая кислота

хондроитинсульфат

дерматансульфат

гепарансульфат

гепарин

кератансульфат

Протеогликаны (гликозамингликаны + белки)

Белки

Структурные

коллаген

эластин

Адгезивные

фибронектин

ламинин

нидоген

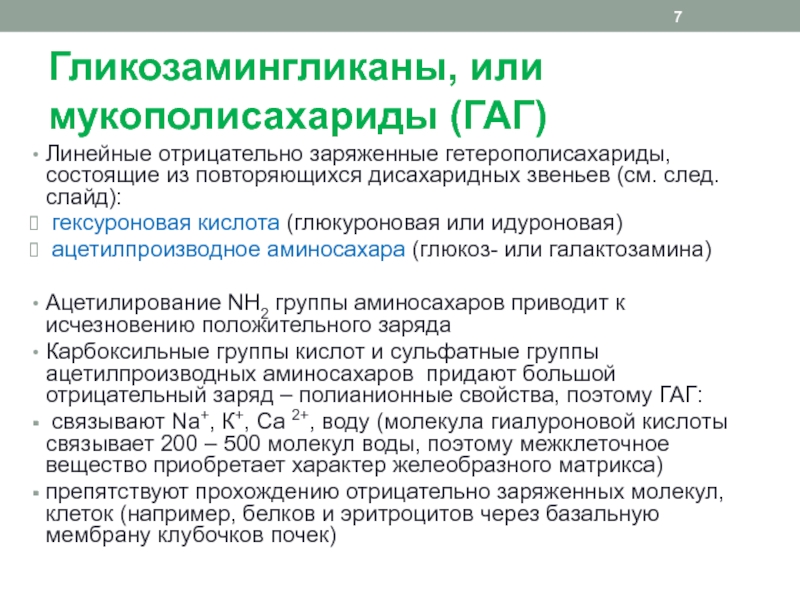

Слайд 7Гликозамингликаны, или мукополисахариды (ГАГ)

Линейные отрицательно заряженные гетерополисахариды, состоящие из повторяющихся

дисахаридных звеньев (см. след. слайд):

гексуроновая кислота (глюкуроновая или идуроновая)

ацетилпроизводное аминосахара (глюкоз- или галактозамина)Ацетилирование NH2 группы аминосахаров приводит к исчезновению положительного заряда

Карбоксильные группы кислот и сульфатные группы ацетилпроизводных аминосахаров придают большой отрицательный заряд – полианионные свойства, поэтому ГАГ:

связывают Na+, К+, Ca 2+, воду (молекула гиалуроновой кислоты связывает 200 – 500 молекул воды, поэтому межклеточное вещество приобретает характер желеобразного матрикса)

препятствуют прохождению отрицательно заряженных молекул, клеток (например, белков и эритроцитов через базальную мембрану клубочков почек)

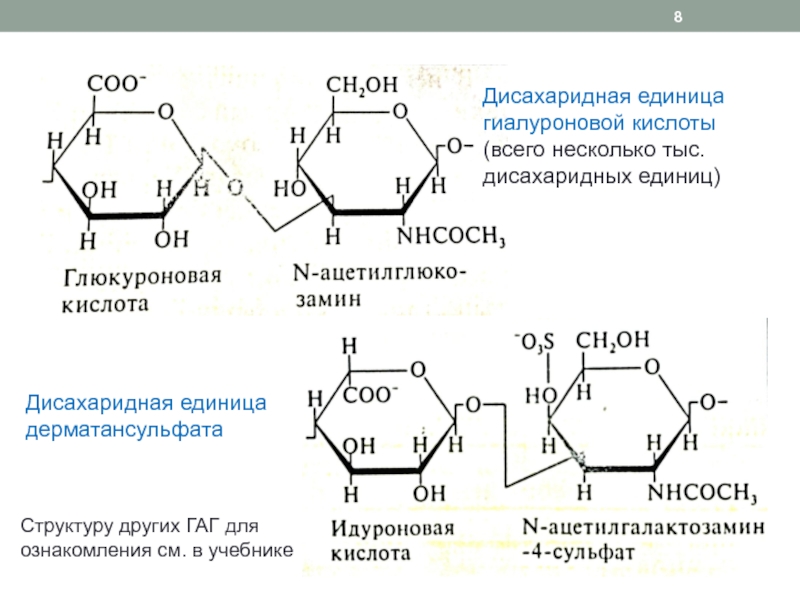

Слайд 8Дисахаридная единица гиалуроновой кислоты (всего несколько тыс. дисахаридных единиц)

Дисахаридная единица

дерматансульфата

Структуру других ГАГ для ознакомления см. в учебнике

Слайд 9Особенности строения отдельных ГАГ

Кератансульфаты вместо гексуроновой кислоты содержат галактозу и

кроме дисахаридных единиц –фукозу, маннозу, сиаловую кислоту

Гепарин имеет большее количество

сульфатных групп за счет сульфатированной глюкуроновой кислотыСлайд 10Функции гликозамингликанов и протеогликанов

Структурный компонент межклеточного матрикса

Формируют тургор тканей (гиалуроновая

кислота)

«Смазка» в суставах (гиалуроновая кислота)

Фильтрационный барьер в почках (гепарансульфаты)

«Молекулярное сито»:

препятствуют распространению патогенных микроорганизмовРессоры в суставных хрящах

Прозрачность роговицы (кератан-, дерматансульфаты)

Антикоагуляция (гепарин)

Межклеточные взаимодействия, клеточная адгезия (гепарансульфаты)

Самые распространенные ГАГ - хондроитинсульфаты (Х-4-сульфат, Х-6-сульфат): хрящи, кожа, связки, сухожилия, артерии, роговица глаза

Слайд 11Протеогликаны – основное вещество межклеточного матрикса

Состав протеогликанов:

Гликозамингликаны (кроме гиалуроновой кислоты)

– 90-95%

Белковая часть – 5-10%

Примеры протеогликанов: агрекан, версикан (крупные), декорин,

бигликан, перлекан, люмикан, фибромодулин (малые)Связь гликозамингликана с белком осуществляется через связывающий трисахарид: ксилоза – галактоза – галактоза

Связывание осуществляется через ОН-группу серина, треонина или NH2-группу аспарагина в молекуле белка

Слайд 12Протеогликаны: связь гликозамингликана с белком

А и Б – дисахаридная единица

гликозамингликана

Слайд 13Синтез протеогликанов

1. Синтез белковой части

2. Образование линкерного трисахарида

3. Рост цепи

гликозамингликана

Реакции 2 и 3 этапов осуществляют гликозилтрансферазы, использующие в качестве

субстрата активные формы сахаров (связанные с УДФ).Все сахара синтезируются из глюкозы

Источник NH2 – глутамин, ацетильной группы – ацетил-КоА, сульфатной группы - фосфоаденозил-фосфосульфат (ФАФС)

Активация сахара: присоединение УДФ к С1-фосфорилированному моносахариду при участии трансфераз:

Галактоза-1-фосфат + УТФ → УДФ-галактоза + Н4Р2О7

Нарушений синтеза протеогликанов не описано

Слайд 15Катаболизм гликозамингликанов и протеогликанов

Полупериод жизни: 3 – 10 дней (кератансульфат

120 дней)

Осуществляют лизосомные протеазы, гликозидазы, сульфатазы

Отсутствие или снижение активности ферментов

приводит к нарушению катаболизма – лизосомные болезни – мукополисахаридозы (МПС)Типология МПС основана на виде фермента, недостаточность которого имеет место

Например, МПС 1 типа (синдром Гурлера) обусловлен недостаточностью идуронидазы. Накапливаются дерматансульфат, гепарансульфат и в повышенных количествах выводятся с мочой

Клиническая картина: помутнение роговицы, гепатоспленомегалия, тугоподвижность суставов, дисплазия костей, грубые черты лица, ССЗ, отставание психического развития, смерть в первые 10 лет жизни

Слайд 16Структурные белки соединительной ткани: Коллаген

Коллагены – семейство полиморфных фибриллярных белков

(19 типов коллагена), имеющих трехспиральную структуру, сформированную скручиванием 3-х полипептидных

α-цепейИдентифицировано более 20 различных α-цепей, каждая из которых кодируется отдельным геном. В разных тканях экспрессируются различные комбинации генов

Наиболее распространенные типы коллагенов: I, II, III, IV

Коллагены I (кости, роговица, сухожилия), II (хрящи, стекловидное тело), III (почки, печень, сосуды), IV (базальная мембрана)

Пример обозначения вида коллагена: [α1 (IV)]2 α2 (IV) – коллаген IV типа, состоящий из 2-х альфа-цепей варианта 1 и одной альфа-цепи варианта 2

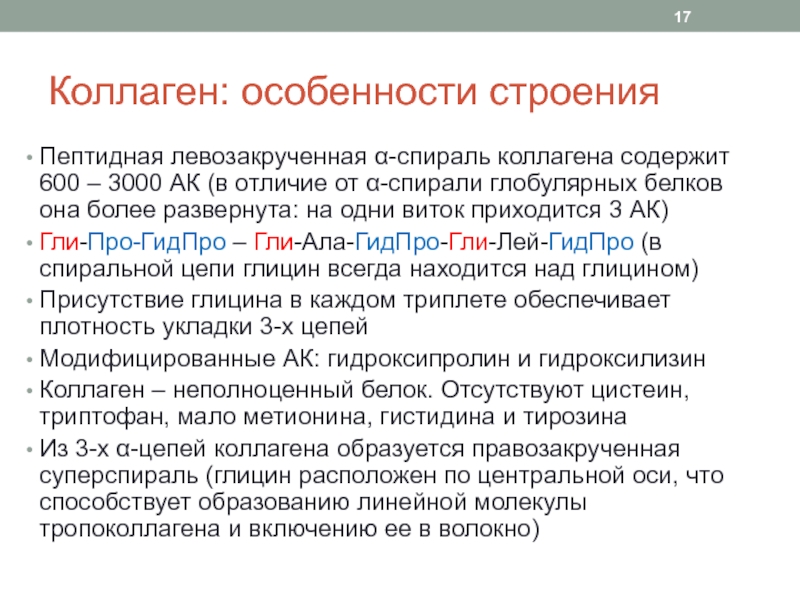

Слайд 17Коллаген: особенности строения

Пептидная левозакрученная α-спираль коллагена содержит 600 – 3000

АК (в отличие от α-спирали глобулярных белков она более развернута:

на одни виток приходится 3 АК)Гли-Про-ГидПро – Гли-Ала-ГидПро-Гли-Лей-ГидПро (в спиральной цепи глицин всегда находится над глицином)

Присутствие глицина в каждом триплете обеспечивает плотность укладки 3-х цепей

Модифицированные АК: гидроксипролин и гидроксилизин

Коллаген – неполноценный белок. Отсутствуют цистеин, триптофан, мало метионина, гистидина и тирозина

Из 3-х α-цепей коллагена образуется правозакрученная суперспираль (глицин расположен по центральной оси, что способствует образованию линейной молекулы тропоколлагена и включению ее в волокно)

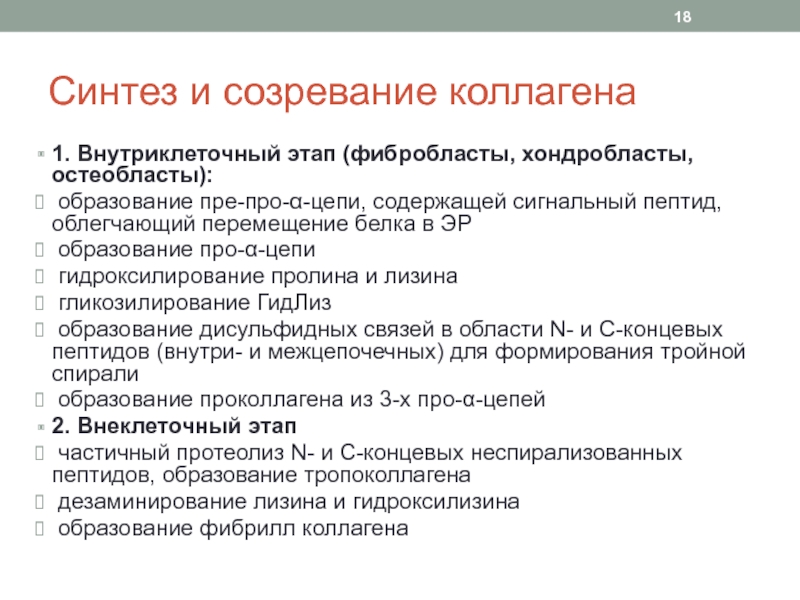

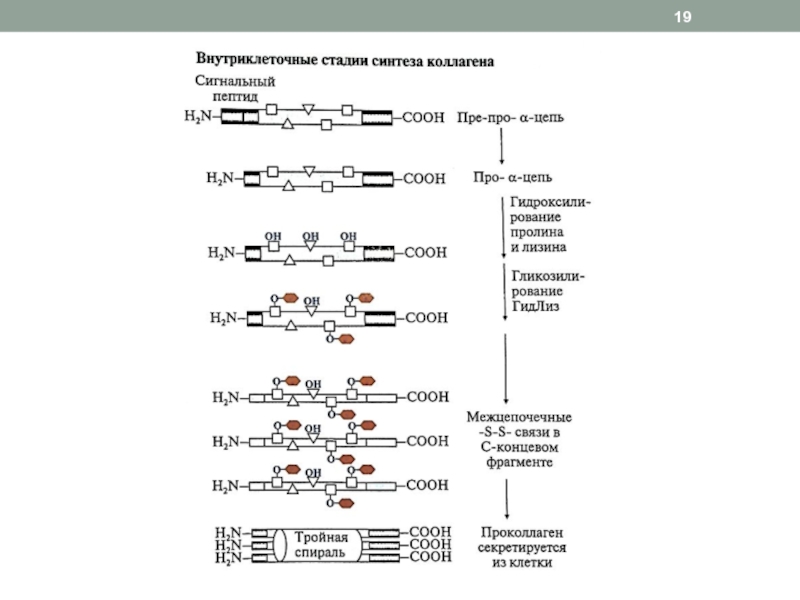

Слайд 18Синтез и созревание коллагена

1. Внутриклеточный этап (фибробласты, хондробласты, остеобласты):

образование

пре-про-α-цепи, содержащей сигнальный пептид, облегчающий перемещение белка в ЭР

образование

про-α-цепигидроксилирование пролина и лизина

гликозилирование ГидЛиз

образование дисульфидных связей в области N- и C-концевых пептидов (внутри- и межцепочечных) для формирования тройной спирали

образование проколлагена из 3-х про-α-цепей

2. Внеклеточный этап

частичный протеолиз N- и C-концевых неспирализованных пептидов, образование тропоколлагена

дезаминирование лизина и гидроксилизина

образование фибрилл коллагена

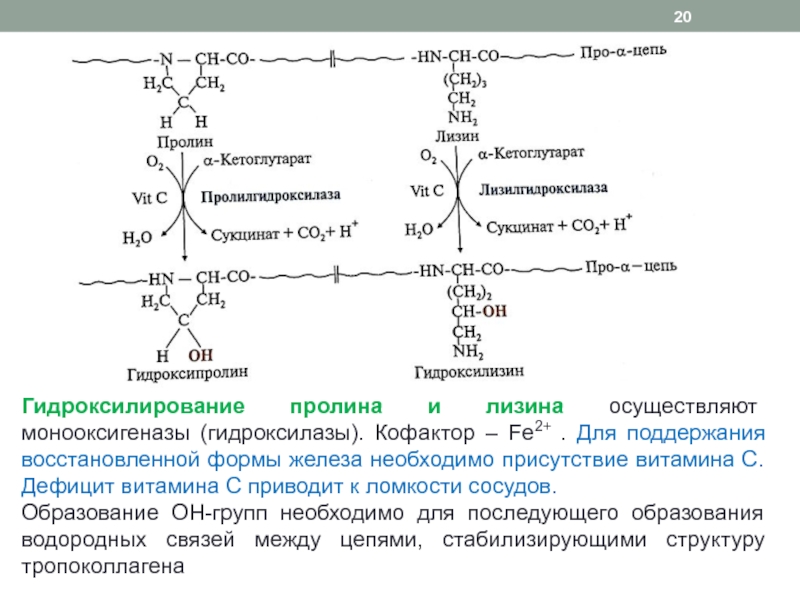

Слайд 20Гидроксилирование пролина и лизина осуществляют монооксигеназы (гидроксилазы). Кофактор – Fe2+

. Для поддержания восстановленной формы железа необходимо присутствие витамина С.

Дефицит витамина С приводит к ломкости сосудов.Образование ОН-групп необходимо для последующего образования водородных связей между цепями, стабилизирующими структуру тропоколлагена

Слайд 21Гликозилирование ГидЛиз путем присоединения остатков глюкозы и галактозы осуществляют гликозилтрансферазы,

использующие в качестве субстратов активные формы моносахаров. Роль углеводных групп

неясна, однако при синдроме Элерса-Данло-Русакова (дефицит лизилгидроксилазы и снижение количества углеводных компонентов) отмечается ухудшение механических свойств кожи и связокСлайд 23Дезаминирование лизина и гидроксилизина с образованием реакционноспособного альдегида – аллизина

и гидроксиаллизина для формирования ковалентных сшивок (альдольной связи) между молекулами

аллизина тропоколлагена в процессе фибрилогенезаКоличество «сшивок» между молекулами тропоколлагена зависит от функции ткани и возраста

Слайд 25Прочность коллагеновых волокон обусловлена

Строением тройной спирали из полипептидных цепей

Водородными связями

между цепями в молекуле тропоколлагена

Ковалентными (альдольными) связями между молекулами тропоколлагена

в микрофибриллеСдвигом молекул тропоколлагена на ¼ относительно друг друга в микрофибрилле коллагена

Зрелое коллагеновое волокно толщиной в 1 мм выдерживает нагрузку до 10 кг

Слайд 26Катаболизм коллагена

Коллаген – медленно обменивающийся белок (время полужизни – недели,

месяцы). Обмен более активен у молодых людей до 20 лет.

Синтез коллагена увеличивается, например, при заживлении ран.О скорости обмена коллагена судят по содержанию гидроксипролина в крови и моче (норма15-50 мг/сут у взрослых после 20 лет).

Протеолиз осуществляет коллагеназа – Са2+, Zn2+ -зависимая матриксная металлопротеиназа (ММР-1) – расщепляет молекулу на 2 фрагмента (1/4 и ¾). Дальнейший протеолиз осуществляют лизосомальные протеазы.

Коллагеназа – индуцируемый фермент (синтез в фибробластах и макрофагах под влиянием цитокинов, эстрогенов и др.), механизм активации – частичный протеолиз. Небольшое количество ММР присутствует в матриксе в неактивной форме, ингибированные специфическим ингибитором TIMP

Изменение активности ММР играет важную роль в патогенез ряда заболеваний (деструкция хряща при ревматоидном артрите, развитие сердечно-сосудистых патологий и др.). Например, снижение активности ММР при сахарном диабете наряду с гликозилированием коллагена способствует развитию микро- и макроангиопатий

Слайд 27Регуляция обмена коллагена

Аскорбиновая кислота стимулирует синтеза коллагена, протеогликанов и пролиферацию

фибробластов

Половые гормоны регулируют синтез коллагена

Коллаген и N-концевые пептиды после отщепления

тормозят трансляцию коллагена (отрицательная обратная связь)Кортизол снижает экспрессию генов коллагена, ингибирует активность пролил- и лизилгидроксилазы

Слайд 28Метаболизм коллагена

При старении

увеличивается количество поперечных сшивок между молекулами тропоколлагена,

затрудняющих действие коллагеназы

уменьшается соотношение гликозамингликаны / коллаген

уменьшается количество связанной воды

увеличивается

сухость кожиизменяются свойства хряща и сухожилий

снижается прозрачность роговицы глаза

«Человек стар в той степени, в какой постарела его соединительная ткань» (Слуцкий Л.И., 1969)

Слайд 29Метаболизм коллагена

При патологии

Нарушение катаболизма приводит к фиброзу органов

Усиление распада

происходит при аутоиммунных заболеваниях

Нарушение синтеза. Основная причина – мутации в

генах коллагена (гены очень большие, что увеличивает вероятность мутаций). Примеры таких патологий (известно более 250 синдромов):несовершенный остеогенез (повышенная ломкость костей, аномалии зубов, гиперподвижность суставов)

хондродисплазии

синдром Стиклера и Вагнера – нарушение синтеза коллагена в стекловидном теле с отслойкой сетчатки

семейная аневризма аорты

прогрессирующая миопия

Слайд 30Структурные белки соединительной ткани:

Эластин

Основной компонент волокон тканей, обладающих значительной эластичностью

(сосуды, связки, легкие)

70 кДа, структура кодируется 1 геном

800 АК: глицин,

валин, аланин, пролин (70%), ГидПро мало, отсутствуют ГидЛиз, цис, мет, триНет строго определенной конформации

Этапы синтеза эластина:

образование мономерной формы – тропоэластина

гидроксилирование пролина

образование аллизина (лизилоксидазная реакция)

взаимодействие аллизина разных цепей тропоэластина с образованием десмозина (пиридинолина), который связывает между собой 2, 3, 4 молекулы эластина

Наличие поперечных сшивок (структура десмозина) и гибкой случайной конформации – основа «резиноподобных» свойств эластина

Слайд 31Эластин

Время полураспада – 75 лет

Протеолиз под действием эластазы (нейтрофилы)

Нарушения

образования эластина (в частности десмозина) проявляются патологиями сердца, легких, сосудов

(дефект сердечных клапанов, аневризмы аорты, варикоз, эмфизема легких)Слайд 32Адгезивные белки соединительной ткани:

фибронектин

Димер (2 цепи сходны, но не идентичны,

соединены дисульфидными мостиками), гликопротеин, 2500 АК, 1 ген

Альтернативный сплайсинг является

причиной образования различных по структуре и функциональной активности молекул фибронектина в разных клеткахИмеет домены для связывания с клетками, с биомолекулами соединительной ткани, обеспечивая их ориентацию, интеграцию, адгезию клеток

Взаимодействие с биомолекулами происходит за счет ковалентной связи между остатками лизина и глутамина под действием трансглутаминазы, которая также связана с фибронектином в одном из его доменов

В опухолевой ткани снижено количество фибронектина, что является одной из причин метастазирования

Слайд 34Адгезивные белки соединительной ткани:

ламинин

Основной гликопротеин базальных мембран

3 полипептидные цепи, имеющие

доменное строение для связывания со всеми структурными компонентами базальных мембран

(коллаген IV, протеогликаны, содержащие гепарансульфат)N-концевые домены, связывая Са 2+, образуют сетевидные структуры базальной мембраны

Слайд 35Адгезивные белки соединительной ткани:

нидоген

Сульфатированный гликопротеин базальных мембран

Одна полипептидная цепь

Три глобулярных

домена:

центр связывания ламинина

центр связывания коллагена IV типа

центр

связывания гепарансульфата Слайд 36Минерализованная соединительная ткань

Ремоделирование костной ткани

Маркеры метаболизма костной ткани

Слайд 37Кость – минерализованная соединительная ткань

Функции: размер и форма тела, защита

внутренних органов, минеральный гомеостаз, кроветворение

Основные клетки

остеобласты (синтезируют органический компонент)

остеоциты (участвуют в ремоделировании кости)остеокласты (секретируют ферменты, разрушающие органический компонент костного матрикса при ремоделировании)

Твердый (минерализованный) межклеточный матрикс

неорганический компонент (65%): гидроксиапатиты кальция Са10(РО4)6(ОН)2

органические соединения: коллаген I типа, неколлагеновые белки, гликозамингликаны, протеогликаны, фосфолипиды, цитрат – матрица для формирования гидроксиапатитов

Слайд 38Костный обмен

Костный обмен (ремоделирование) включает:

резорбцию (разрушение) костной ткани

костеобразование (обновление,

реорганизация органической матрицы и ее минерализация)

Ремоделирование костной ткани ускоряется при

изменении физической нагрузки на ткань (снижение массы тела при похудании), при локальных воспалительных процессах (ревматоидный артрит), гормональных изменениях (дефицит эстрогенов, гиперпаратиреоз)Слайд 39Минеральный состав и строение апатитов

Ячейка гидроксиапатита

Кристалл гидроксиапатита состоит из 2000

ячеек

Гидроксиапатит кальция придает костям прочность, твердость;

хранилище кальция (99%) и

фосфора (85%).Ионы занимают положение в соответствии с их размерами, величиной заряда и удерживаются за счет электростатических взаимодействий: прочность связи прямо пропорциональна величине заряда и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними

Слайд 40Строение апатитов

Оптимальное расстояние между ионами Са2+ и РО43- задается

органической матрицей. Изменение строения компонента матрицы приводит к нарушению минерализации

или образованию кристаллов неправильной структуры, снижению прочности костиАпатиты легко обмениваются ионами с молекулами окружающей среды (изоморфные замещения), изменяется коэффициент Са/Р (в норме 1,33 – 2,0).

Примеры изоморфных замещений:

при недостатке кальция в пище его место занимает стронций (стронциевый апатит хрупкий)

при ацидозе (сахарный диабет, голодание) Са2+ замещается Н+ (кристаллы разрушаются)

Слайд 41Органические вещества кости: коллаген

Особенности строения коллагена I типа (остеоколлагена):

Больше гидроксипролина,

но меньше гидроксилизина

Менее гликозилирован, при гликозилировании присоединяется галактоза (а не

галактоза-глюкоза)Содержит меньше межцепочечных ковалентных связей (альдольных сшивок)

Содержит фосфорилированные остатки серина (для связывания кальция)

Имеет специфические структуры – пиридинолин (десмозин) и дезоксипиридинолин (изодесмозин) (см. структуру эластина). Определение уровня данных структур в моче используется в диагностике остеопороза

Слайд 42Органические вещества кости: неколлагеновые белки

Большинство неколлагеновых белков – гликопротеины или

гликофосфопротеины; присутствуют и в других тканях (например, эпителиальной)

Остеонектин - связывает

кальций, коллаген, гидроксиапатиты, формирует центры кристаллизации и инициирует процесс минерализацииОстеокальцин (содержит карбоксиглутаминовую кислоту, образованную при участии витамина К) – участвует в Са2+-зависимом взаимодействии с фосфолипидами мембран клеток, активирует остеокласты, уменьшает связывание кальция с остеонектином, замедляет образование центров кристализации; экспрессия гена регулируется кальцитриолом; концентрация в крови отражает активность остеобластов

Gla (γ-глу)- протеин – активирует остеокласты

Слайд 43Органические вещества кости:

неколлагеновые белки

Неколлагеновые белки, содержащие RGD-последовательность: -Арг-Глу-Асп- (комплементарна рецепторам

остеокластов):

Сиалопротеин, остеопонтин – стимулируют прикрепление остеокластов к кости; экспрессию гена

остеопонтина регулирует кальцитриолАктивированные остеокласты секретируют кислую фосфатазу, которая дефосфорилирует сиалопротеин и остеопонтин, вызывая потерю сродства к рецепторам остеокластов; происходит снижение активности остеокласта

Тромбоспондин – адгезивный белок

Слайд 44Другие органические вещества кости

Факторы роста и дифференцировки (IGF-1, TGF-β, PDGF)

Протеогликаны

(ГАГ: хондроитин-, дерматан-, кератансульфаты) – в гидратированном состоянии занимают большое

по объему пространство в межклеточном матриксе, которое в дальнейшем должно стать костью; связывают кальций и являются его источником в процессе минерализацииЛипиды: фосфатидилсерин играет ведущую роль в связывании кальция на начальных этапах минерализации, обеспечении кальцием растущих кристаллов гидроксиапатитов, образовании их связи с белками

Цитрат (активность цитратсинтазы высокая) – участвует в обмене кальция, образуя нерастворимые и растворимые соли

Например, воздействие паратгормона на остеобласты способствует активации остеокластов, снижению рН, разрушению кости, приводит к увеличению содержания цитрата, образованию его солей с кальцием и повышению кальция в крови

Ферменты: кислая фосфатаза (замедляет скорость резорбции, см. слайд 43) и щелочная фосфатаза (ЩФ) (см. слайд 46)

Слайд 46Роль щелочной фосфатазы в костной ткани

Проявляет активность на стадии минерализации

(рН 9,6)

Катализирует реакцию дефосфорилирования фосфорорганических соединений матрикса кости

Повышая концентрацию РО43-

, способствует образованию центров кристаллизации и формированию гидроксиапатитовМожет переносить фосфатные остатки на органические соединения (трансферазная активность), что приводит к изменению активности фосфопротеинов, участвующих в регуляции минерализации

Отделившись от мембраны под действием фосфолипазы С, может высвобождаться в кровоток (активность ЩФ высокая у детей в период роста)

Слайд 47Ремоделирование костной ткани

Каждые 10 лет костная ткань заменяется новой (ежегодно

обновляется 5-10% скелета)

Интенсивность обмена определяется соотношением скоростей резорбции и костеобразования:

до 18 лет образование новой костной ткани идет быстрее, чем резорбция18 – 40 лет – равновесие процессов

после 40 лет скорость костеобразования снижается по сравнению с резорбцией, развивается остеопороз

Ремоделирование = Резорбция (2-3 нед) + костеобразование (2-3 мес)

Слайд 48Этапы цикла ремоделирования костной ткани

1. Активация: остеобласты под влиянием стимулирующих

факторов секретируют

фактор RANKL (receptor activator of nuclear factor KB

ligand), стимулирующий образование колоний моноцитов, формирующих остеокластыколлагеназу, которая гидролизует коллаген остеоида (для связывания остеокласта с костью)

остеокальцин, сиалопротеин, остеопонтин, Gla-протеин, которые участвуют в прикреплении остеокласта к кости

Слайд 49Этапы цикла ремоделирования костной ткани

2. Резорбция: «работа» остеокластов

Прикрепление

остеокласта к кости

Карбоангидразная реакция и диссоциация угольной кислоты

с образованием Н+Перекачивание протонов из остеокласта в зону резорбции при помощи Н+ -АТФ-азы, Н+,К+ - АТФ-азы, переносчиков Сl- / Н+ и образование «щеточной» каемки (рН 3,5 – 4)

Секреция лизосомальных ферментов – гидролаз

Гидролиз коллагена и разрушение органической матрицы

Вымывание кальция из апатитов

Образование в кислой среде растворимых солей цитрата кальция и их поступление в кровь

Слайд 51Этапы цикла ремоделирования костной ткани

3. Реверсия

Действие локальных ростовых факторов

на остеобласты приводит к синтезу белков матрикса, секреции остеопротегерина, который

связывает RANKL и снижает активность остеокластовСекреция кислой фосфатазы остеокластами приводит к дефосфорилированию остеопонтина, сиалопротеина (белки-активаторы остеокластов), снижению активности остеокластов и к переходу к следующей стадии ремоделирования – костеобразованию

4. Костеобразование (минерализация): усиление оксигенации, синтез белков, протеогликанов, фосфорилирование белков матрикса (условие для формирования центров кристаллизации), формирование центров кристаллизации, рост кристаллов. По завершении процесса остеобласты теряют активность и превращаются в остеоциты.

Слайд 52Регуляция ремоделирования

Паракринно-аутокринная (местная) регуляция: цитокины, фаторы роста, простагландины костной ткани

Системная

регуляция

Основные регуляторы:

Паратгормон

Кальцитриол

Кальцитонин

Половые гормоны

Слайд 55Регуляция ремоделирования

ПК А фосфорилирует белок-переносчик Са2+, что приводит к поступлению

Са2+ в цитозоль остеокласта из зоны резорбции;

это вызывает деполяризацию мембраны

и инактивацию остеокласта Кальцитонин оказывает большее влияние на растущие кости, поэтому образование костной ткани у детей и подростков происходит быстрее

Слайд 56Регуляция ремоделирования

Кортизол замедляет костеобразование: подавляет пролиферацию остеобластов, синтез остеоколлагена, остеонектина,

протеогликанов

Кортизол стимулирует костную резорбцию: индуцирует синтез рецепторов к паратгормону

Андрогены стимулируют

в остеобластах синтез фактора, ингибирующего дифференцировку преостеокластов (наступление половой зрелости тормозит рост скелета в длину). Анаболический эффект гормонов наиболее активно проявляется в присутствии гормона ростаГормоны щитовидной железы. При гипертиреозе увеличивается скорость обмена кости, повышается экскреция кальция с мочой, костеобразование начинает отставать от резорбции. При гипотиреозе замедляется образование и минерализация кости

Слайд 57Регуляция ремоделирования

Гормон роста повышает активность остеобластов, которые стимулируют остеокласты, поэтому

происходит очаговая деминерализация, затем увеличение объема органической основы кости и

ее минерализацияИнсулин активирует метаболизм остеобластов, стимулирует синтез костного матрикса, обеспечивает минерализацию костной ткани.

Слайд 58Регуляция ремоделирования

В остеобластах эстрогены стимулируют синтез остеоколлагена, остеонектина, ЩФ. Вызывают

раннюю минерализацию, поэтому в период полового созревания происходит остановка роста

скелетаЭстрогены стимулируют синтез 1-α-гидроксилазы в почках (синтез кальцитриола) и рецепторов к кальцитриолу в энтероцитах

Слайд 59Маркеры метаболизма костной ткани

Для большинства патологических состояний характерно ускорение ремоделирования

кости с усилением процесса резорбции

Маркеры резорбции костной ткани:

пиридинолин,

дезоксипиридинолин (продукты деградации остеоколлагена)остеопротегерин (остеокласт-ингибирующий фактор) / RANKL (стимулятор образования остеокластов)

Маркеры формирования костной ткани:

остеокальцин (активатор остеокластов) – снижение содержания – усиление минерализации

щелочная фосфатаза

специфические пептиды проколлагена I типа

Слайд 60Заключение

Функции соединительной ткани обусловлены особенностями ее строения и метаболизма

Нарушения метаболизма

соединительной ткани лежат в основе патогенеза ряда заболеваний, таких как

мукополисахаридозы (лизосомные болезни, или болезни накопления вследствие снижения активности ферментов катаболизма гликозамингликанов), латиризм (деформация позвоночника вследствие дестабилизации коллагеновых фибрилл в результате снижения активности лизилоксидазы), патологии костной ткани, связанные с изоморфными замещениями, рахит, остеопетроз (дисфункция остеокластов вследствие недостаточности карбоангидразы), остеопороз.Слайд 61Литература

1. Биохимия: учебник для студентов медицинских ВУЗов / Е. С.

Северин -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -768 с. (раздел 15)

2. Биологическая химия

с упражнениями и задачами: учебник / ред. С. Е. Северин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с. (С. 301 – 324)3. Биологическая химия: учебник для студентов медицинских вузов / А.Я. Николаев. – М.: Мед. информ. агенство, 2007. – 568 с.