Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Лекция ДефиЦитные анемии у детей

Содержание

- 1. Лекция ДефиЦитные анемии у детей

- 2. Анемия Это клинико-гематологический синдром или самостоятельное заболевание,

- 3. Распространенность Страдает каждый 5-й житель планеты600 млн

- 4. Группы риска1 группа – дети до 2-х

- 5. Классификация анемийДефицитные: железо-, витамино- и белководефицитныеГемолитические: врожденные

- 6. Железодефицитная анемия (ЖДА)ЖДА — полиэтиологичное заболевание, возникновение

- 7. Роль железа в организмеСоставная часть белков и

- 8. Обмен железа в организмеЖелезо поступает в организм

- 9. Обмен железа в организме1 фаза - всасывание

- 10. Обмен железа в организме Абсорбцию

- 11. Обмен железа в организмеВ виде 2-х валентного

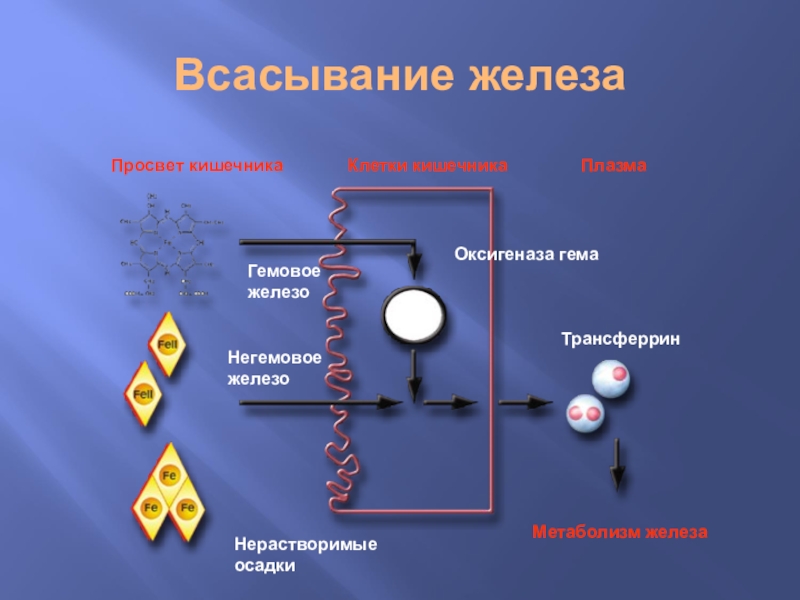

- 12. Всасывание железаГемовое железоНегемовое железоНерастворимые осадкиМетаболизм железаТрансферринОксигеназа гемаПлазмаКлетки кишечникаПросвет кишечника

- 13. Потребность в железеБеременныеЖенщиныМужчиныПодросткиДетиМладенцы0,5-1,01,02,01,12,4до 6 мг железа в деньСуточная потребность в железе разных возрастных группЖелезо, мг6543210

- 14. Обмен железа в организме 2 фаза -

- 15. Обмен железа в организмеК энтероциту подходит трансферрин

- 16. Обмен железа в организме3 фаза - утилизация

- 17. Обмен железа в организмеВ печени и селезёнке

- 18. Структура гемоглобинаГемоглобин состоит из четырех полипептидных цепей

- 19. Структура гемоглобинаВ структуру гема входит порфириновое кольцо с центрально расположенным атомом железа [ Fe (II) ].

- 20. Обмен железа в организме5 фаза - экскреция

- 21. Эндогенное железоКостный мозг вырабатывает 2 млн. эритроцитов

- 22. Обмен железаПроэритробластыНормобластыРетикулоцитыЭритроцитыПочкиКостный мозгГипоксия тканиЭПОСтволовые клетки

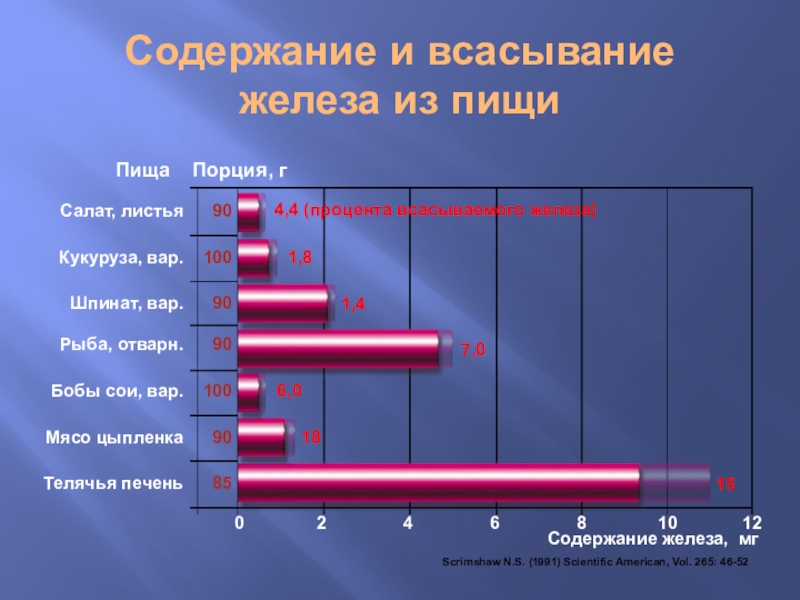

- 23. Метаболизм железа1 мгДиетное железо

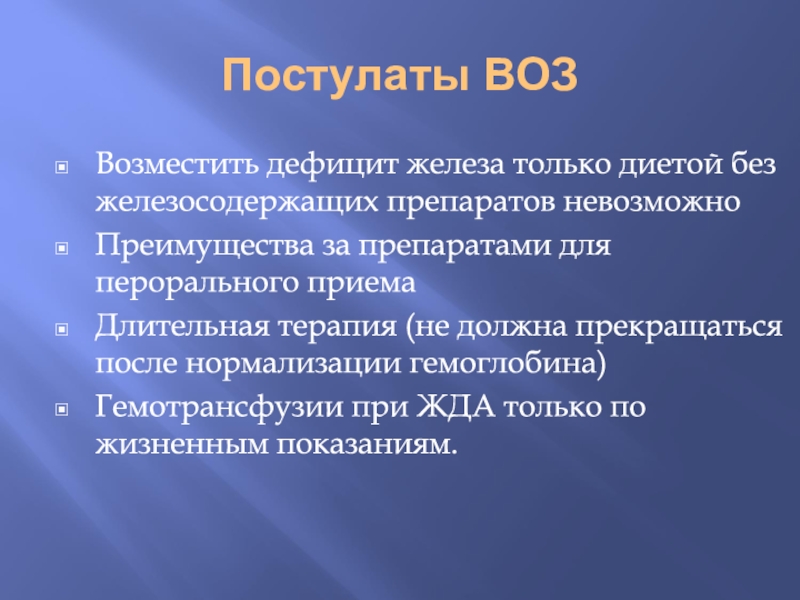

- 24. Нормальный уровень железаТранспортное железоДепо железаЖелезо эритроцитов

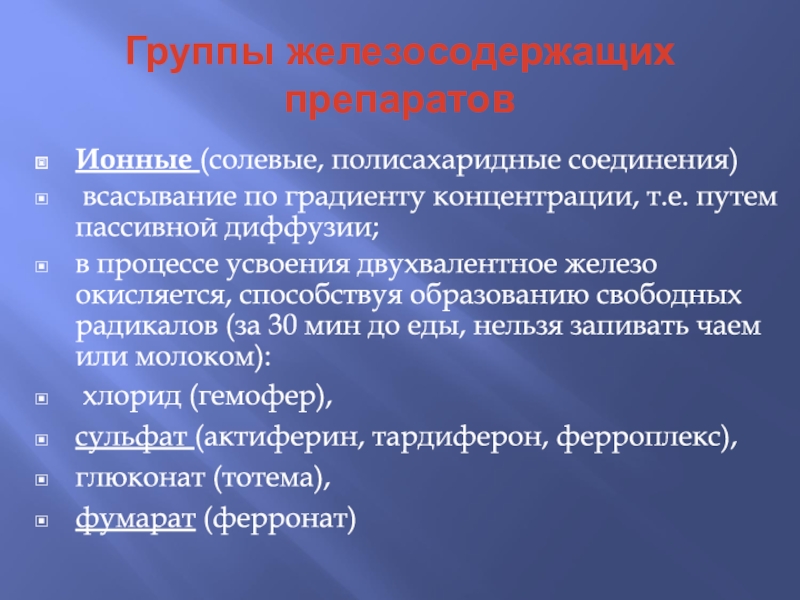

- 25. Обмен железа у плода и ребенка раннего

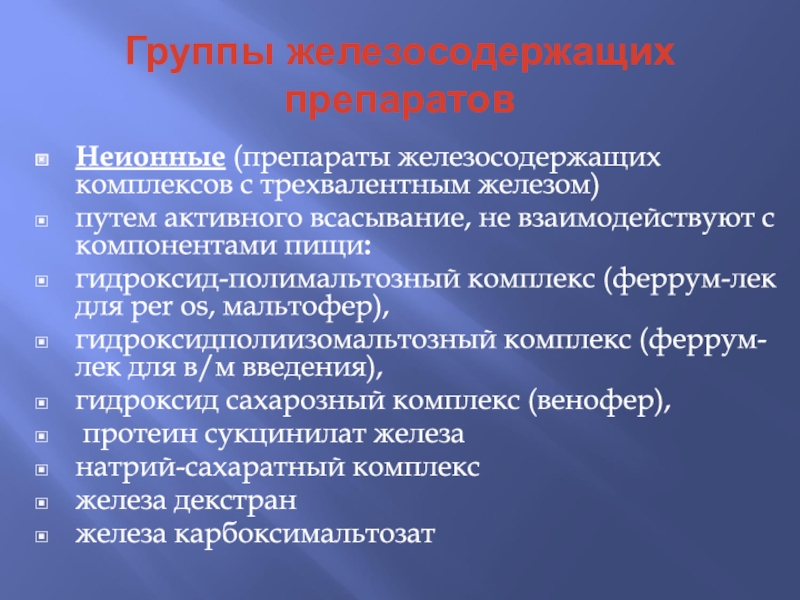

- 26. Обмен железа у плода и ребенка раннего

- 27. Обмен железа у плода и ребенка раннего

- 28. Обмен железа у плода и ребенка раннего

- 29. Обмен железа у плода и ребенка раннего

- 30. Железо в период младенчестваDallman P.R., 1998

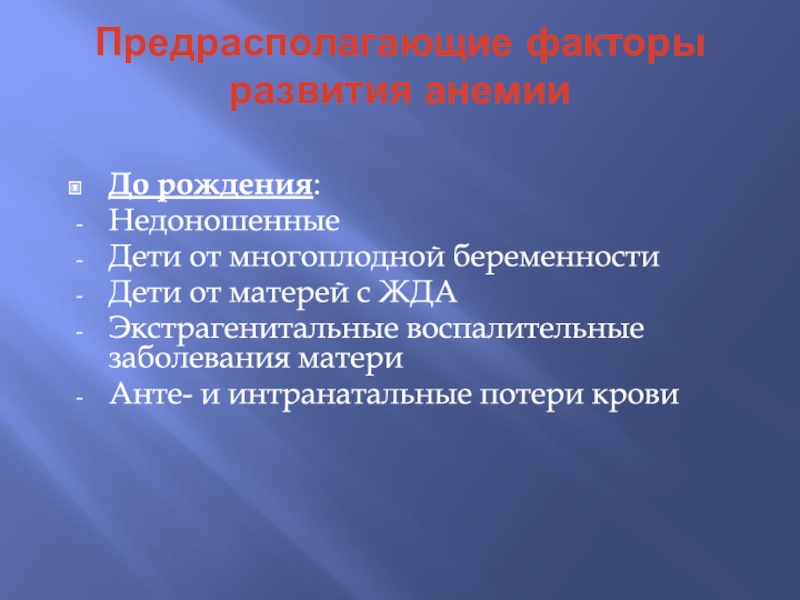

- 31. Предрасполагающие факторы развития анемииДо рождения:Недоношенные Дети от

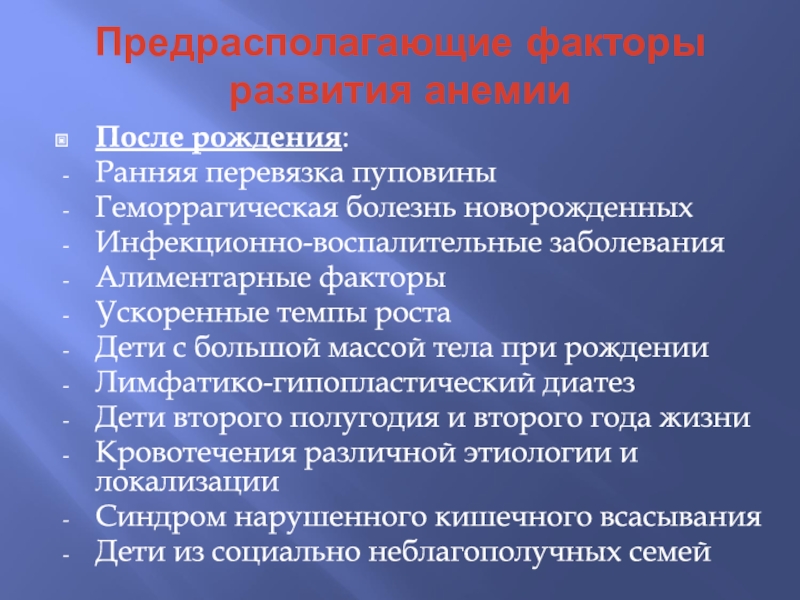

- 32. Предрасполагающие факторы развития анемииПосле рождения: Ранняя перевязка

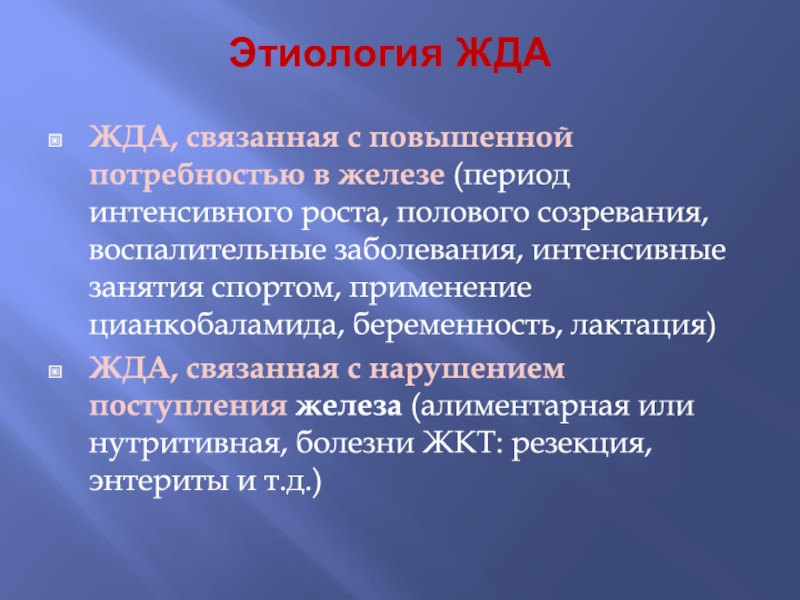

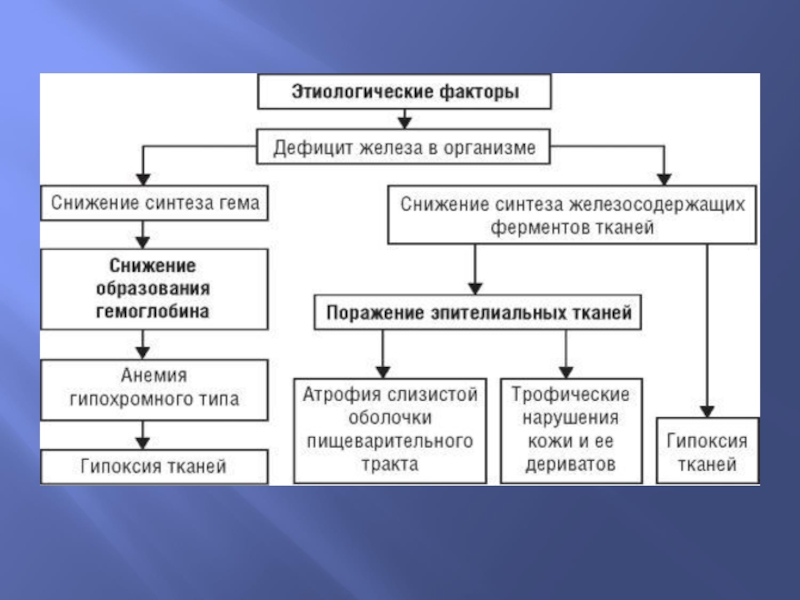

- 33. Этиология ЖДА ЖДА, связанная с повышенной потребностью

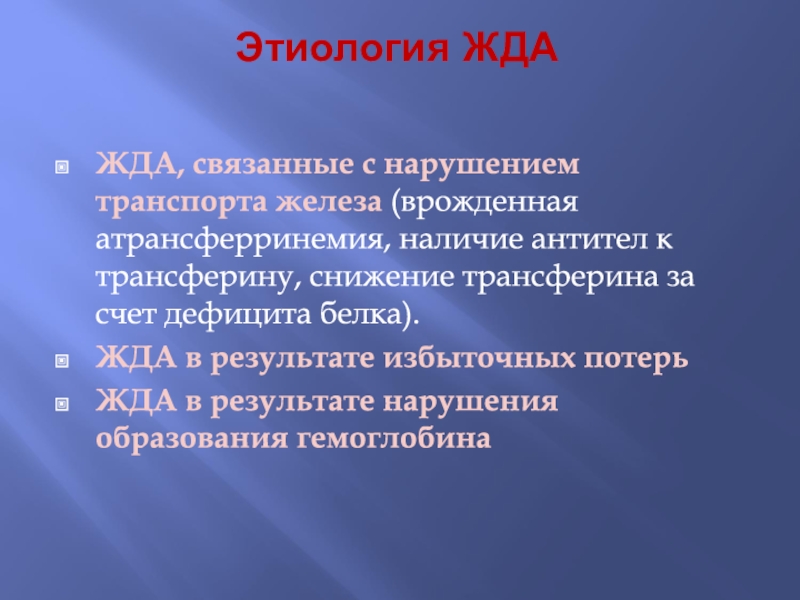

- 34. Этиология ЖДА ЖДА, связанные с нарушением транспорта

- 35. Стадии развития железодефицитного состояния Прелатентный

- 36. Стадии развития железодефицитного состояния Латентный

- 37. Стадии развития железодефицитного состояния ЖДАСнижение

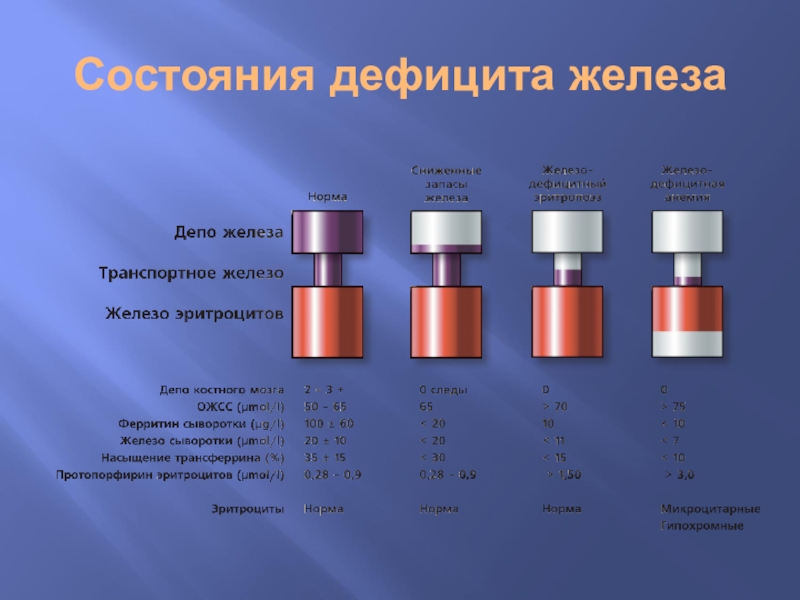

- 38. Состояния дефицита железа

- 39. Слайд 39

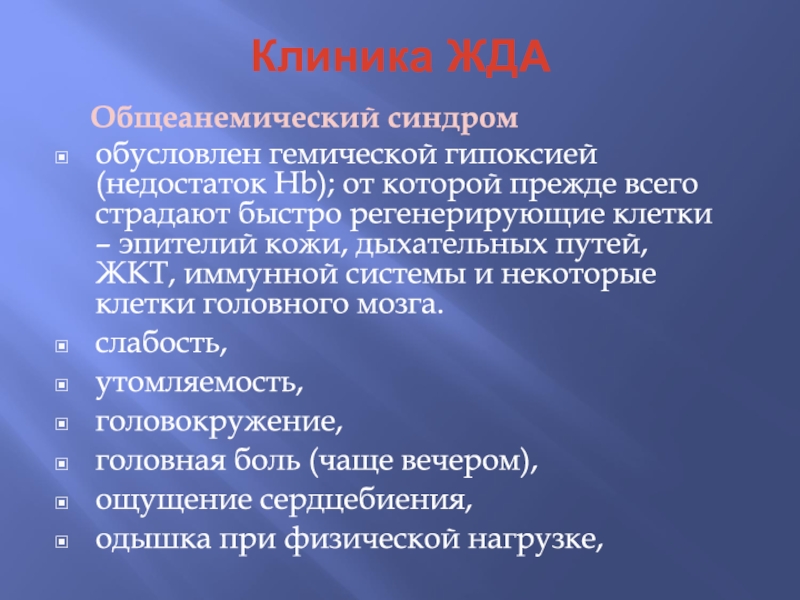

- 40. Клиника ЖДА Общеанемический синдромобусловлен гемической гипоксией

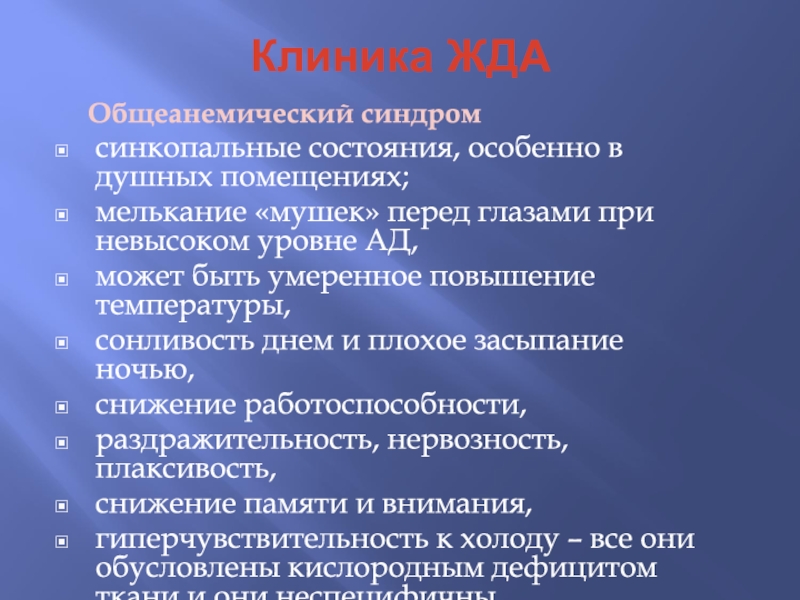

- 41. Клиника ЖДА Общеанемический синдромсинкопальные состояния, особенно

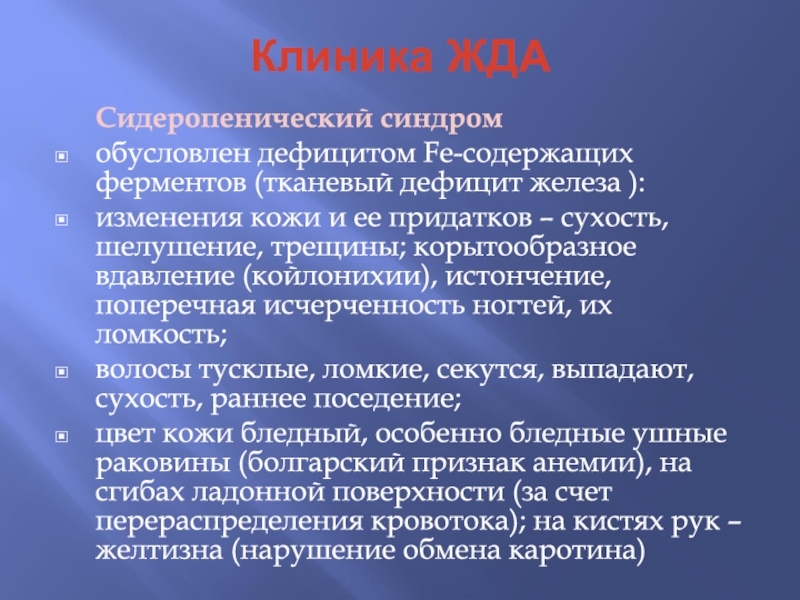

- 42. Клиника ЖДА Сидеропенический синдром обусловлен

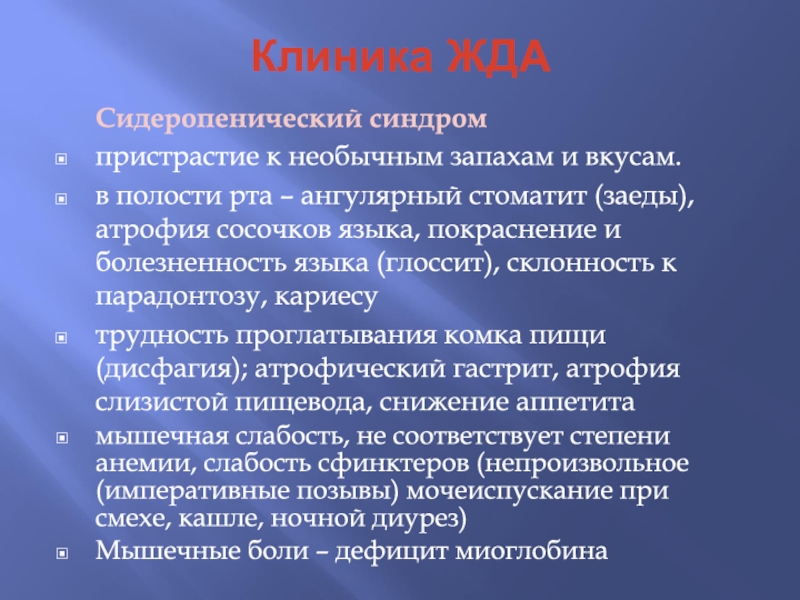

- 43. Клиника ЖДА Сидеропенический синдром пристрастие

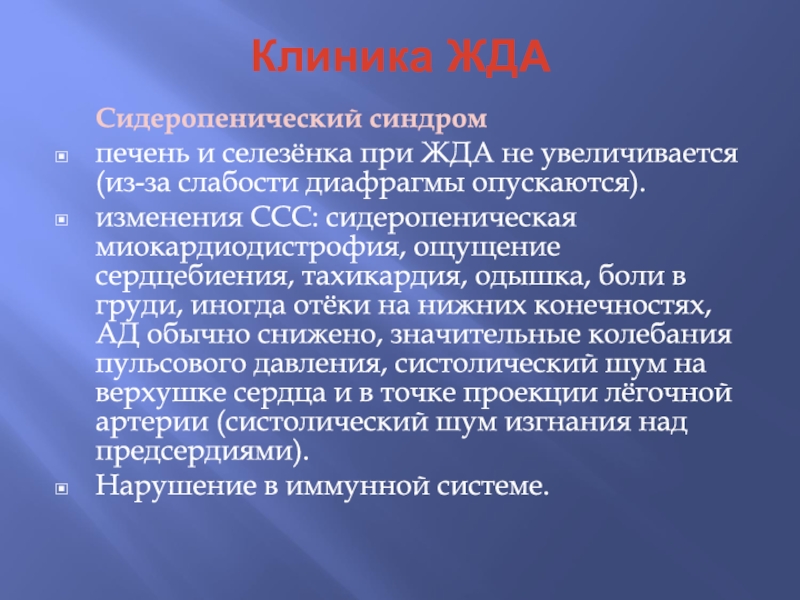

- 44. Клиника ЖДА Сидеропенический синдром печень

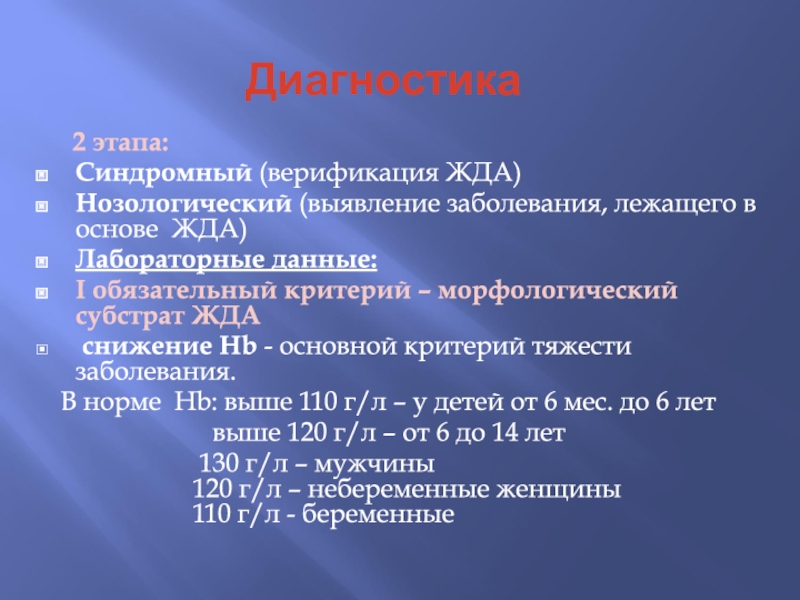

- 45. Диагностика 2 этапа:Синдромный (верификация ЖДА)

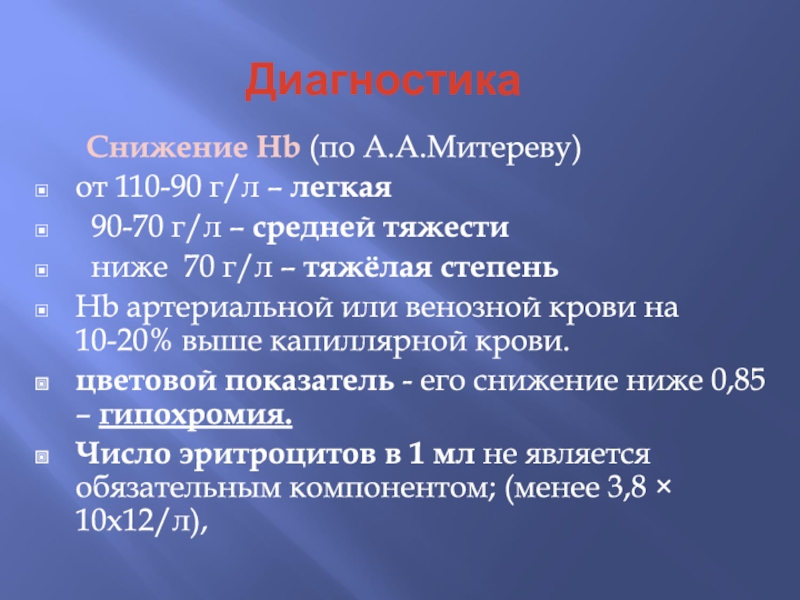

- 46. Диагностика Снижение Hb (по А.А.Митереву)

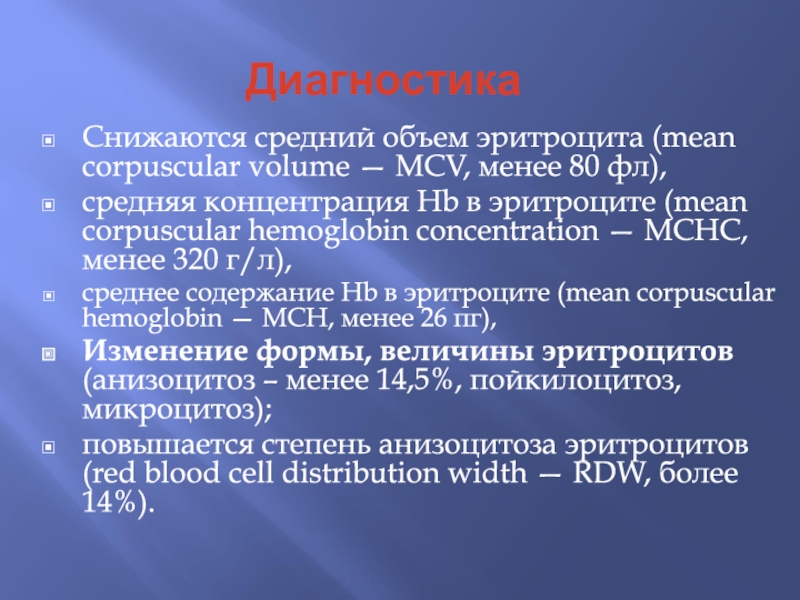

- 47. ДиагностикаСнижаются средний объем эритроцита (mean corpuscular volume

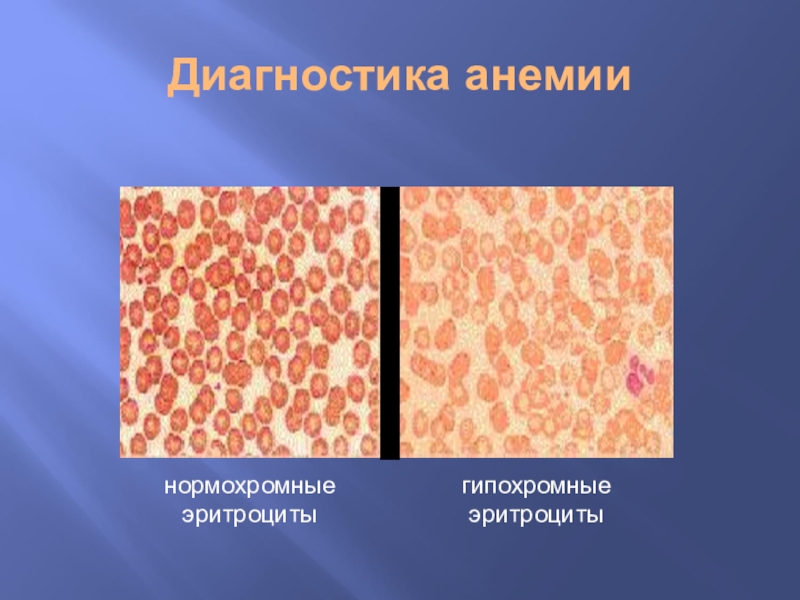

- 48. Диагностика анемиинормохромные эритроциты гипохромные эритроциты

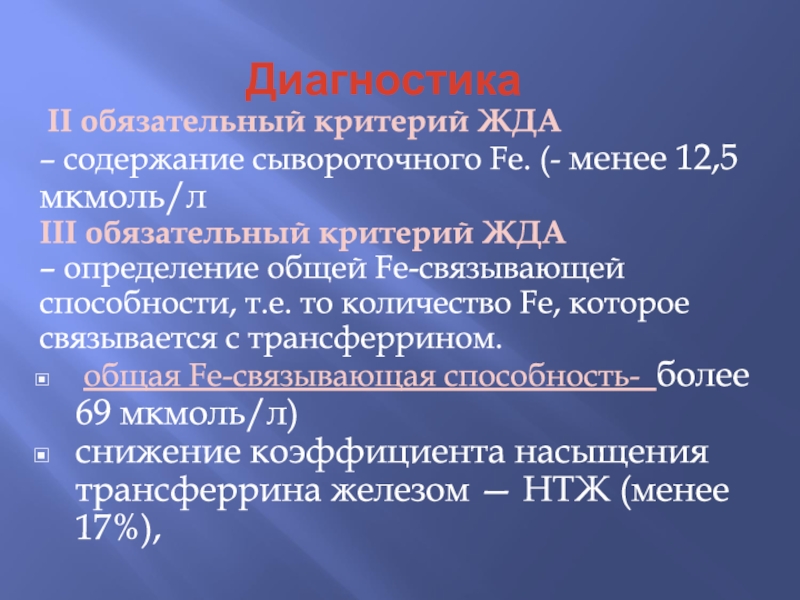

- 49. Диагностика II обязательный критерий ЖДА– содержание сывороточного

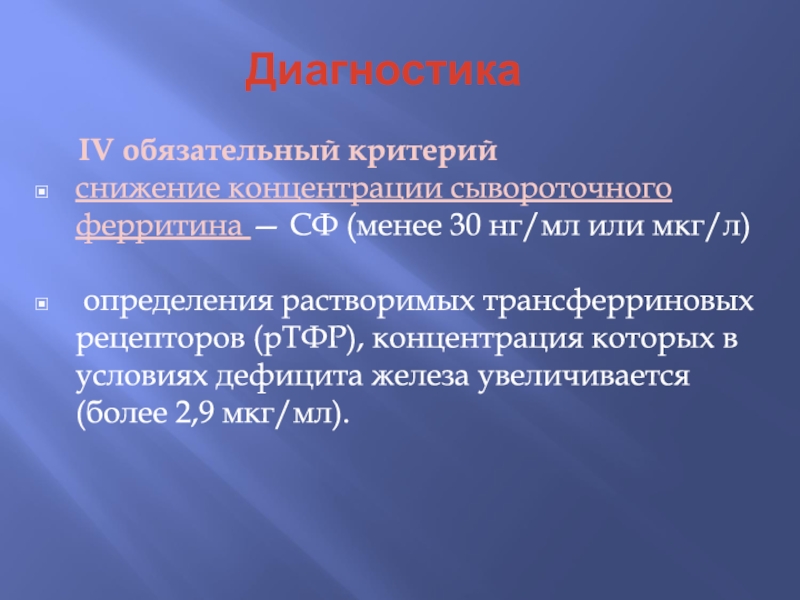

- 50. Диагностика IV обязательный критерий снижение

- 51. Осложнения анемии вызывает задержку внутриутробного

- 52. Дифференциальный диагнозгемолитическая анемия;гипо- и апластическая анемии;анемии, связанные

- 53. Цели патогенетической терапииУстранение дефицита железа в сыворотке

- 54. Диета Для компенсации Fe в диете должно

- 55. Содержание и всасывание железа из пищиТелячья печеньМясо

- 56. Постулаты ВОЗВозместить дефицит железа только диетой без

- 57. Группы железосодержащих препаратовИонные (солевые, полисахаридные соединения) всасывание

- 58. Группы железосодержащих препаратовНеионные (препараты железосодержащих комплексов с

- 59. Всасывание солей железа

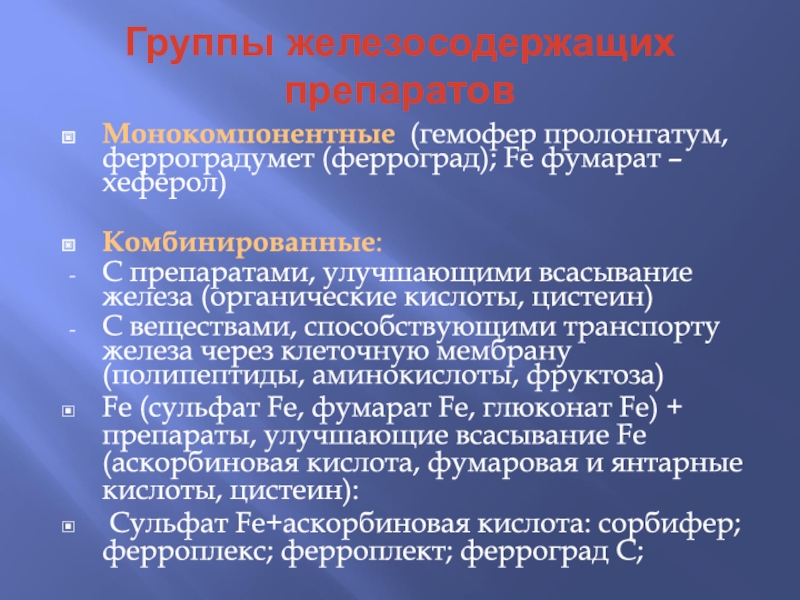

- 60. Группы железосодержащих препаратовМонокомпонентные (гемофер пролонгатум, ферроградумет (ферроград);

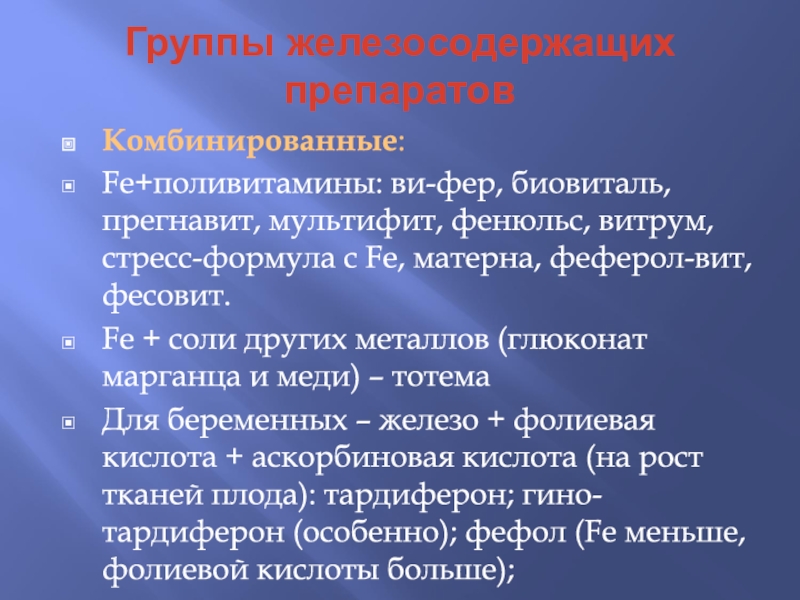

- 61. Группы железосодержащих препаратовКомбинированные: Fe+поливитамины: ви-фер, биовиталь, прегнавит,

- 62. Препараты Мальтофер®

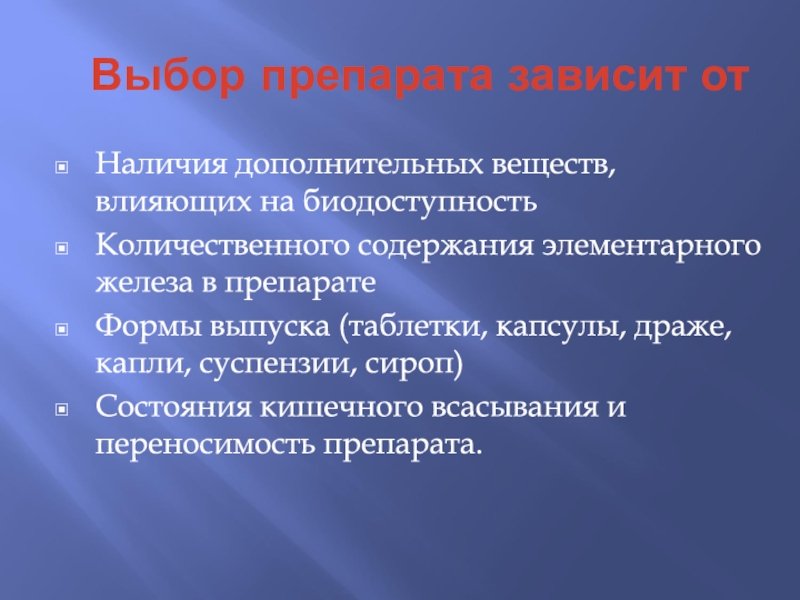

- 63. Выбор препарата зависит от Наличия дополнительных веществ,

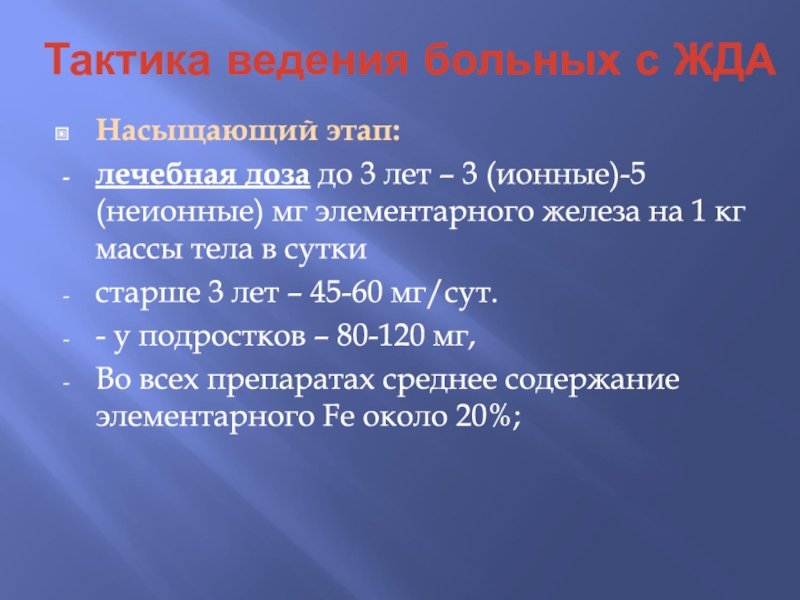

- 64. Тактика ведения больных с ЖДАНасыщающий этап: лечебная

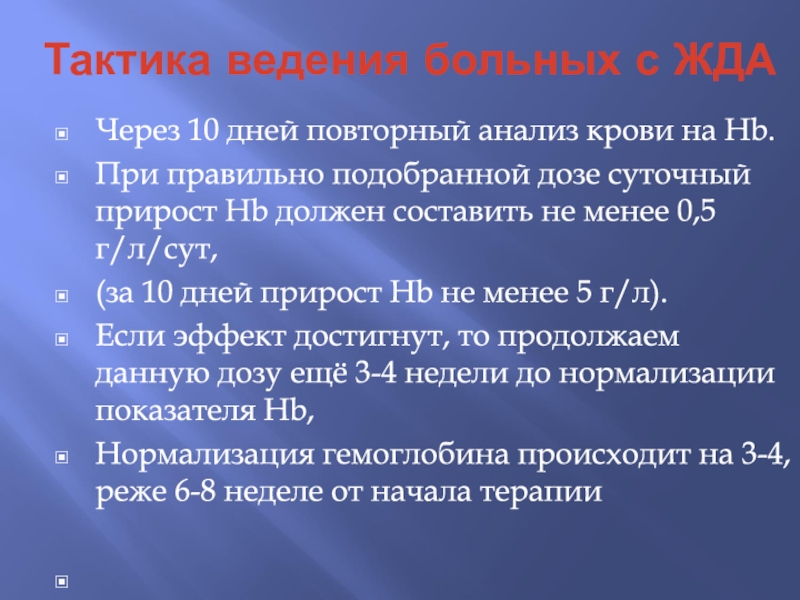

- 65. Тактика ведения больных с ЖДАЧерез 10 дней

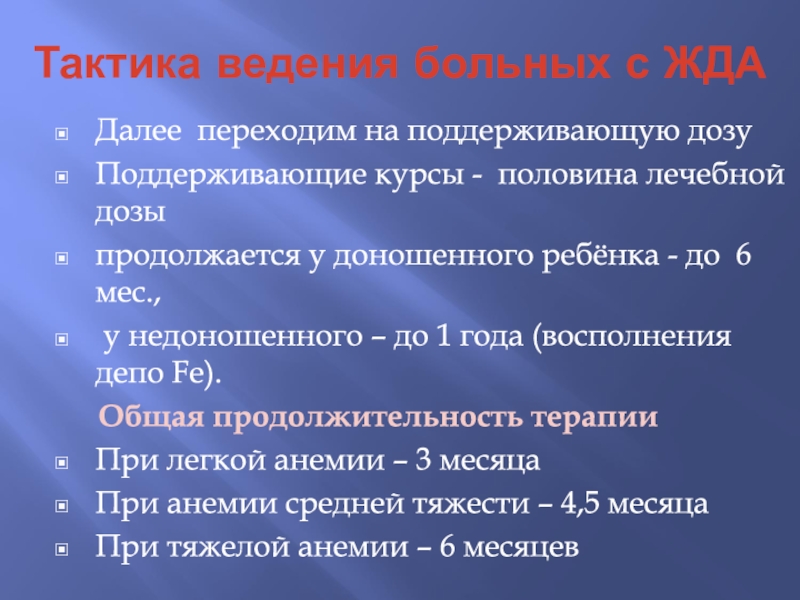

- 66. Тактика ведения больных с ЖДАДалее переходим на

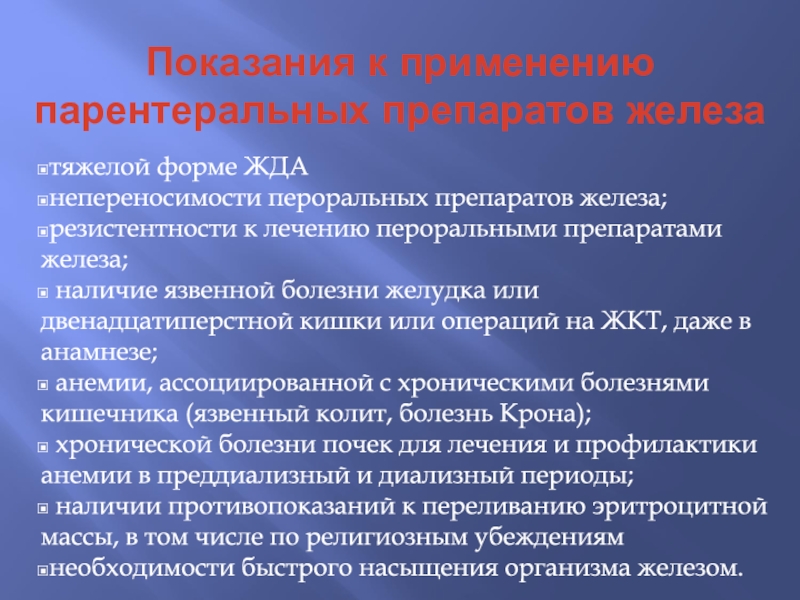

- 67. Показания к применению парентеральных препаратов железа тяжелой

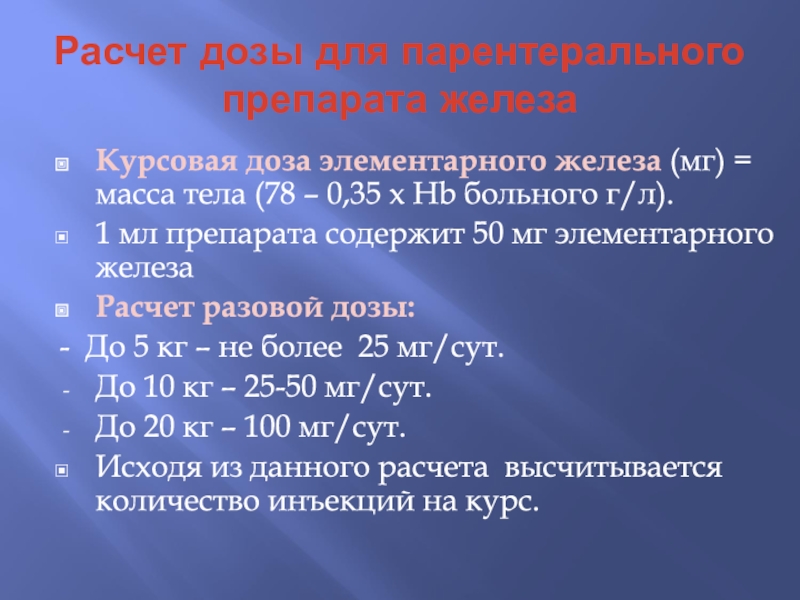

- 68. Расчет дозы для парентерального препарата железаКурсовая доза

- 69. Побочные действия препаратов железаДиспептические расстройства (тошнота, дискомфорт

- 70. Побочные действия препаратов железаПри парентеральном введенииРанние: чувство

- 71. Профилактика анемии Антенатальная (во время беременности)Первичная постнатальная

- 72. Профилактика анемии Первичная постнатальная неспецифическая естественное вскармливание,

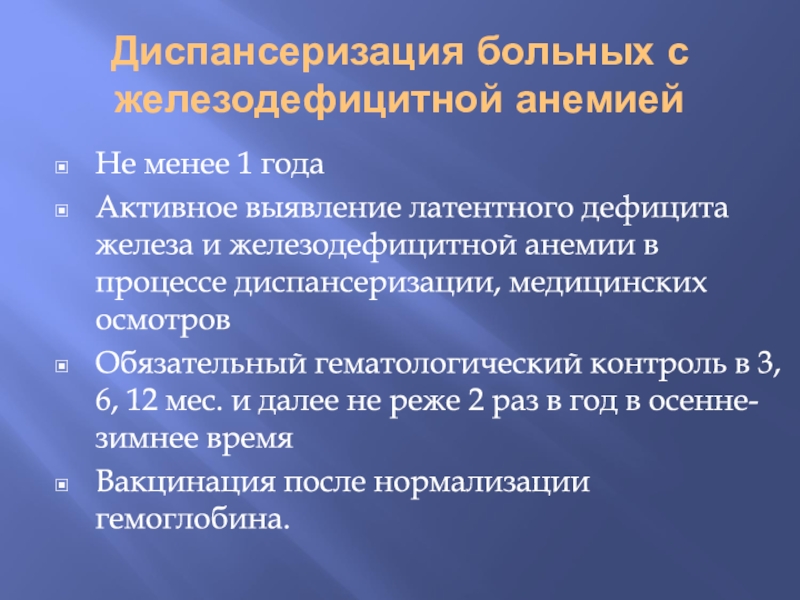

- 73. Диспансеризация больных с железодефицитной анемиейНе менее 1

- 74. Скачать презентанцию

Анемия Это клинико-гематологический синдром или самостоятельное заболевание, характеризующееся состоянием гипоксемии из-за снижения уровня гемоглобина, а иногда – циркулирующих эритроцитов в единице объема крови. Анемии – самое частое из гематологических заболеваний и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Анемия

Это клинико-гематологический синдром или самостоятельное заболевание, характеризующееся состоянием гипоксемии

из-за снижения уровня гемоглобина, а иногда – циркулирующих эритроцитов в

единице объема крови.Анемии – самое частое из гематологических заболеваний и самое распространённое заболевание на планете

Слайд 3Распространенность

Страдает каждый 5-й житель планеты

600 млн человек, повсеместно и

во всех возрастных группах.

Среди детей – от 17,5% у

школьников У детей раннего возраста до 30-80%

Латентный дефицит – 24-60%.

Слайд 4Группы риска

1 группа – дети до 2-х летнего возраста;

2 группа

– девочки пубертатного возраста;

3 группа – женщины репродуктивного возраста;

Слайд 5Классификация анемий

Дефицитные: железо-, витамино- и белководефицитные

Гемолитические: врожденные и приобретенные; иммунные

и неиммунные, с вне- или внутриклеточным гемолизом.

Постгеморрагические (острые и хронические)

Гипо- и апластические (костномозговая недостаточность)

Сидероахрестические (нарушение синтеза гема)

Связанные с перераспределением железа

Анемии при хронических заболеваниях

Анемии смешанного генеза.

Слайд 6Железодефицитная анемия (ЖДА)

ЖДА — полиэтиологичное заболевание, возникновение которого связано с

дефицитом железа в организме из-за нарушения его поступления, усвоения или

повышенных потерь, характеризующееся микроцитозом и гипохромной анемией.Рубрики МКБ-10 - D50.0 – 50.9

Слайд 7Роль железа в организме

Составная часть белков и ферментов, обеспечивающих системный

и клеточный метаболизм

Индуктор перекисного окисления липидов

Обеспечивает полноценное функционирование иммунной системы

(ИЛ2, фагоцитоз, Т-киллеры)Миелинизация нервных волокон, функция гипоталамуса, допаминовых рецепторов, познавательная деятельность

Рост тела и синтез коллагена

Метаболизм порфиринов

Синтез гормонов из холестерина в митохондриях надпочечников.

Слайд 8Обмен железа в организме

Железо поступает в организм с пищевыми продуктами

в 2-х формах:

гемовое - в красных мясных продуктах; усваивается

лучше, чем негемовое, в неизмененном виде (усвоение железа до 1% при вегетарианской диете и до 25% - при мясной), мало зависит от пищевых и секреторных факторов;негемовое - ферритин и гемосидерин, которые находятся в печени (всасывание определяется диетой, особенностями ЖКТ-секреции).

Слайд 9Обмен железа в организме

1 фаза - всасывание в ЖКТ

В желудке

происходит ионизация железа путём комплексования с биокомпонентами желудочного сока.

Fe поступает

в 12-ПК и проксимальный отдел тощей кишки, где из пищи всасывается 1-2 мг железа в сутки (зависит от обеспеченности организма железом). Всасывание регулируется 7 протеинами энтероцитов.

Слайд 10Обмен железа в организме

Абсорбцию железа

тормозят танины

(чай), бикарбонаты, фосфаты, оксалаты, кальций, этилендиаминтетрауксусная кислота (консервант), антациды, тетрациклины

усиливают - аскорбиновая, лимонная, янтарная, яблочная кислоты, фруктоза, цистеин, сорбит, никотинамидСлайд 11Обмен железа в организме

В виде 2-х валентного Fe абсорбируется энтероцитами

и превращается в гидроокись 3-х валентного Fe в мембране микроворсинок

с помощью фермента ферроксидаза-1.Последняя соединяется с белком апоферритином, образуя растворимую форму депонированного железа - ферритин.

Железо переносится к собственной оболочке энтероцита, где захватывается трансферрином.

Слайд 12Всасывание железа

Гемовое

железо

Негемовое

железо

Нерастворимые

осадки

Метаболизм железа

Трансферрин

Оксигеназа гема

Плазма

Клетки кишечника

Просвет кишечника

Слайд 13Потребность в железе

Беременные

Женщины

Мужчины

Подростки

Дети

Младенцы

0,5-1,0

1,0

2,0

1,1

2,4

до 6 мг железа в день

Суточная потребность в

железе разных возрастных групп

Железо, мг

6

5

4

3

2

1

0

Слайд 14Обмен железа в организме

2 фаза - транспорт в ткани

Транспорт

и депонирование железа в организме осуществляется группой белков – сидерофилинов

(негемовые гликопротеиды: трансферин плазмы и лактоферин молока и большинства секретов, где он представлен белковым компонентом гранул ПМЯЛ).Их объединяет наличие 2 участков связывания трехвалентного железа.

Слайд 15Обмен железа в организме

К энтероциту подходит трансферрин (β-глобулин).

В норме

концентрация трансферрина в плазме 250 мг/дл, что позволяет связать 250-400

мг железа на 100 мл плазмы (это общая железосвязывающая способность сыворотки).Т.о. железо попадает в циркулирующую кровь (сывороточное железо), а затем - в органы депонирования (печень, селезёнку), где связывается с рецепторами на мембране ретикулоцитов, отдает клетке железо, а сам возвращается обратно в циркуляцию в виде апотрансферрина.

Слайд 16Обмен железа в организме

3 фаза - утилизация тканями

миоглобин, гем, негемовые

ферменты

4 фаза - депонирование

Ферритин – лабильный пул, легкодоступный резерв

для синтеза железосодержащих соединения. Основная масса ферритина содержится в стуктурах костного мозга и в ретикулоцитах

Является белком острофазного воспаления и повышается в организме при инфекционных и неопластических процессах.

Содержание 1 мкг/л ферритина в сыворотке соответствует 10 мкг железа в депо

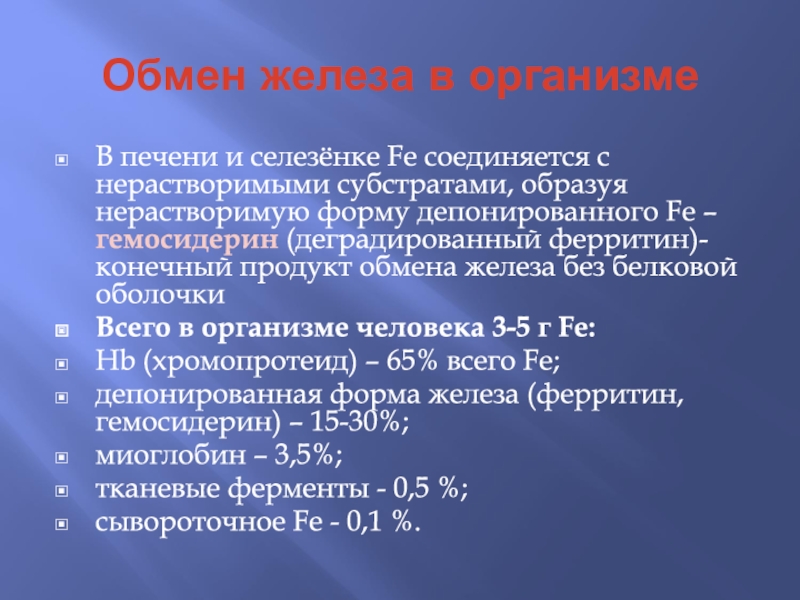

Слайд 17Обмен железа в организме

В печени и селезёнке Fe соединяется с

нерастворимыми субстратами, образуя нерастворимую форму депонированного Fe – гемосидерин (деградированный

ферритин)- конечный продукт обмена железа без белковой оболочкиВсего в организме человека 3-5 г Fe:

Hb (хромопротеид) – 65% всего Fe;

депонированная форма железа (ферритин, гемосидерин) – 15-30%;

миоглобин – 3,5%;

тканевые ферменты - 0,5 %;

сывороточное Fe - 0,1 %.

Слайд 18Структура гемоглобина

Гемоглобин состоит из четырех полипептидных цепей (состоящих из аминокислот),

каждая из которых содержит простетическую группу (гем).

Слайд 19Структура гемоглобина

В структуру гема входит порфириновое кольцо с центрально расположенным

атомом железа [ Fe (II) ].

Слайд 20Обмен железа в организме

5 фаза - экскреция и потери

осуществляется потом,

мочой, калом, путем слущивания эпителия кишечника, выпадения волос и отрастания

ногтейобщая потеря Fe организмом не зависит от пола и равно 1 г, у менструирующих женщин – 2-3 мг/сут.

Слайд 21Эндогенное железо

Костный мозг вырабатывает 2 млн. эритроцитов в секунду или

173 млрд. клеток в день.

В процессе разрушения эритроцитов железо в

количестве около 40 мг высвобожждается из порфиринового кольца, захватывается в фагосомы макрофагов, где связывается с белками-транспортерами и передается на апотрансферрин, затем трансферрин и в кровоток. Слайд 22Обмен железа

Проэритробласты

Нормобласты

Ретикулоциты

Эритроциты

Почки

Костный мозг

Гипоксия ткани

ЭПО

Стволовые клетки

Слайд 23Метаболизм железа

1 мг

Диетное железо

10 мг

Почки

ЭПО

ЭПО

Костный

мозг

Эритроциты, 2000 мг

Трансферрин

4 мг

РЭС

(печень, селезенка) 25 мг

Транспортное

железо

Депо железа

Абсорбция железа

Эритропоэз

1 мг

Слайд 25Обмен железа у плода и ребенка раннего возраста

- Fe начинает

откладываться в организме плода с 28-й недели беременности, но наиболее

интенсивно с 30-й по 36-ю нед. гестации.Переход Fe от матери к плоду осуществляется за счёт активного механизма, т.к. в плаценте есть свой собственный плацентарный трансферрин.

К моменту рождения у плода Fe больше, чем у матери.

Максимальное количество – перед срочными родами.

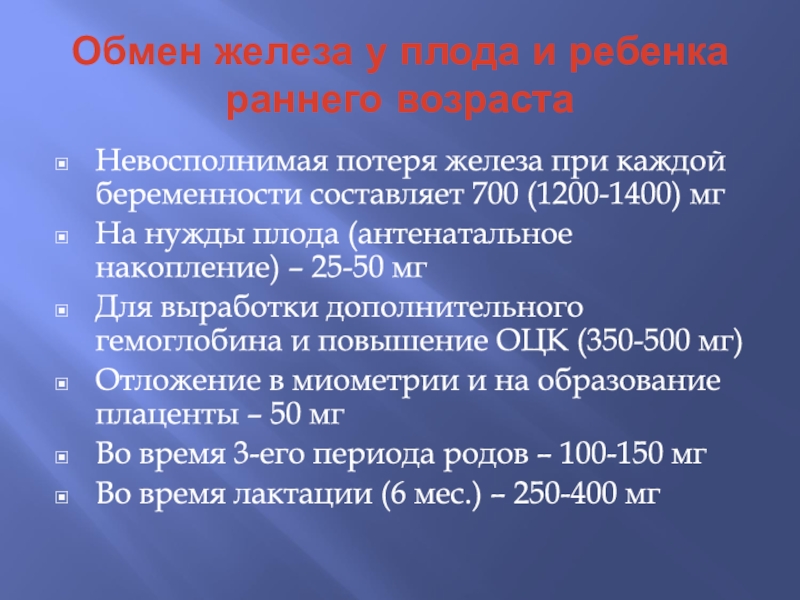

Слайд 26Обмен железа у плода и ребенка раннего возраста

Невосполнимая потеря железа

при каждой беременности составляет 700 (1200-1400) мг

На нужды плода (антенатальное

накопление) – 25-50 мгДля выработки дополнительного гемоглобина и повышение ОЦК (350-500 мг)

Отложение в миометрии и на образование плаценты – 50 мг

Во время 3-его периода родов – 100-150 мг

Во время лактации (6 мес.) – 250-400 мг

Слайд 27Обмен железа у плода и ребенка раннего возраста

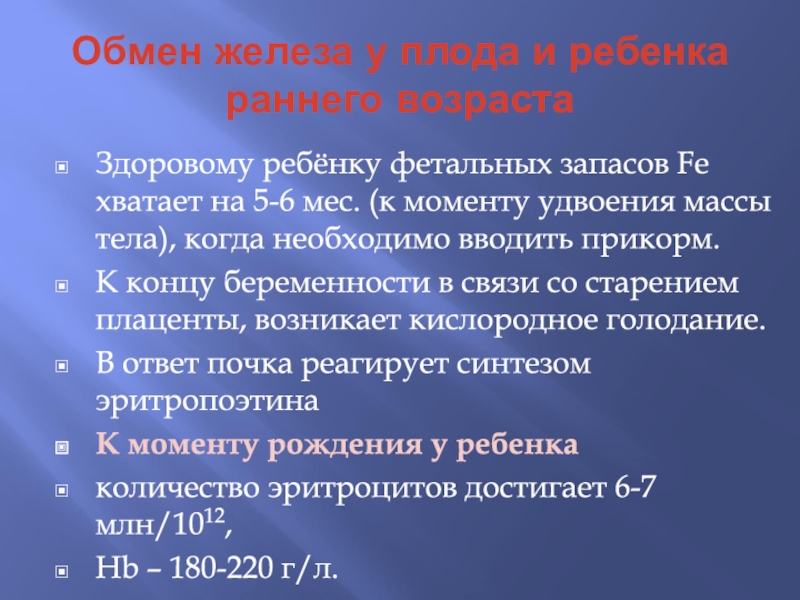

Здоровому ребёнку фетальных

запасов Fe хватает на 5-6 мес. (к моменту удвоения массы

тела), когда необходимо вводить прикорм.К концу беременности в связи со старением плаценты, возникает кислородное голодание.

В ответ почка реагирует синтезом эритропоэтина

К моменту рождения у ребенка

количество эритроцитов достигает 6-7 млн/1012,

Hb – 180-220 г/л.

Слайд 28Обмен железа у плода и ребенка раннего возраста

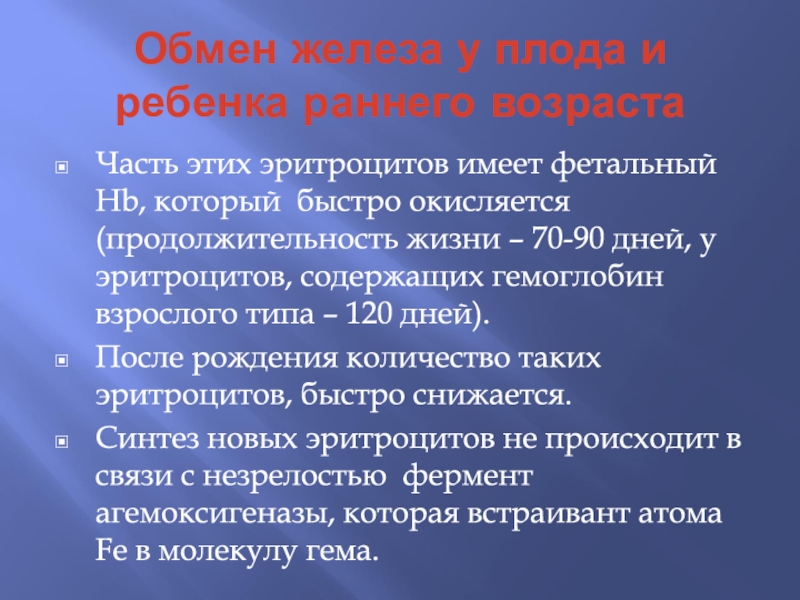

Часть этих эритроцитов

имеет фетальный Hb, который быстро окисляется (продолжительность жизни – 70-90

дней, у эритроцитов, содержащих гемоглобин взрослого типа – 120 дней).После рождения количество таких эритроцитов, быстро снижается.

Синтез новых эритроцитов не происходит в связи с незрелостью фермент агемоксигеназы, которая встраивант атома Fe в молекулу гема.

Слайд 29Обмен железа у плода и ребенка раннего возраста

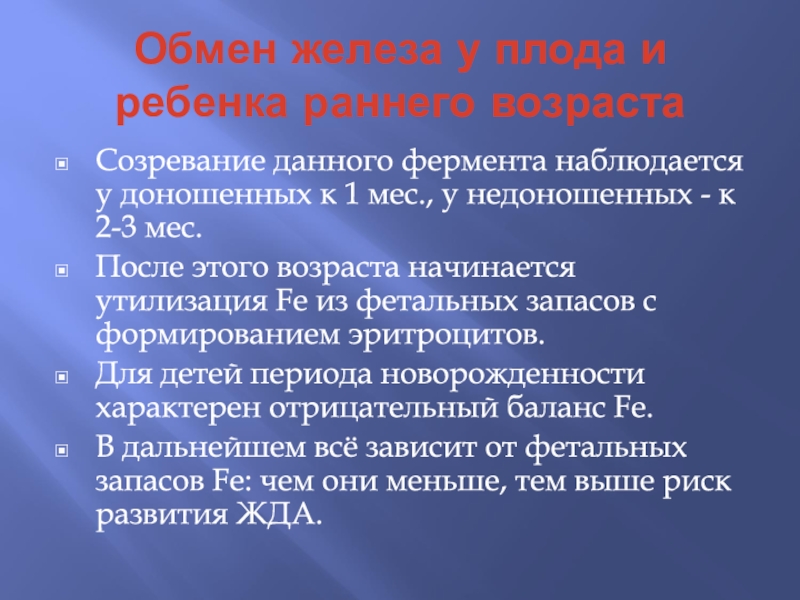

Созревание данного фермента

наблюдается у доношенных к 1 мес., у недоношенных - к

2-3 мес.После этого возраста начинается утилизация Fe из фетальных запасов с формированием эритроцитов.

Для детей периода новорожденности характерен отрицательный баланс Fe.

В дальнейшем всё зависит от фетальных запасов Fe: чем они меньше, тем выше риск развития ЖДА.

Слайд 31Предрасполагающие факторы развития анемии

До рождения:

Недоношенные

Дети от многоплодной беременности

Дети от

матерей с ЖДА

Экстрагенитальные воспалительные заболевания матери

Анте- и интранатальные потери крови

Слайд 32Предрасполагающие факторы развития анемии

После рождения:

Ранняя перевязка пуповины

Геморрагическая болезнь

новорожденных

Инфекционно-воспалительные заболевания

Алиментарные факторы

Ускоренные темпы роста

Дети с большой

массой тела при рожденииЛимфатико-гипопластический диатез

Дети второго полугодия и второго года жизни

Кровотечения различной этиологии и локализации

Синдром нарушенного кишечного всасывания

Дети из социально неблагополучных семей

Слайд 33Этиология ЖДА

ЖДА, связанная с повышенной потребностью в железе (период интенсивного

роста, полового созревания, воспалительные заболевания, интенсивные занятия спортом, применение цианкобаламида,

беременность, лактация)ЖДА, связанная с нарушением поступления железа (алиментарная или нутритивная, болезни ЖКТ: резекция, энтериты и т.д.)

Слайд 34Этиология ЖДА

ЖДА, связанные с нарушением транспорта железа (врожденная атрансферринемия, наличие

антител к трансферину, снижение трансферина за счет дефицита белка).

ЖДА в

результате избыточных потерьЖДА в результате нарушения образования гемоглобина

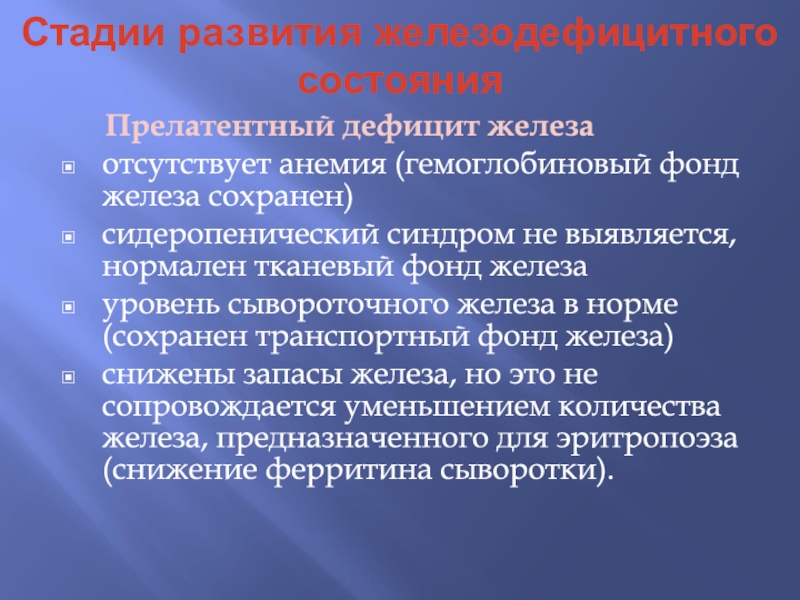

Слайд 35Стадии развития железодефицитного состояния

Прелатентный дефицит железа

отсутствует анемия

(гемоглобиновый фонд железа сохранен)

сидеропенический синдром не выявляется, нормален тканевый фонд

железа уровень сывороточного железа в норме (сохранен транспортный фонд железа)

снижены запасы железа, но это не сопровождается уменьшением количества железа, предназначенного для эритропоэза (снижение ферритина сыворотки).

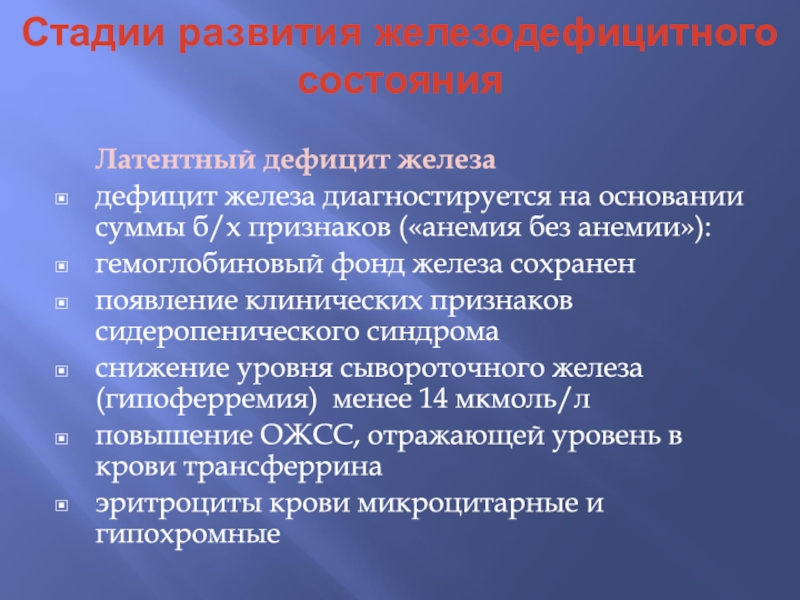

Слайд 36Стадии развития железодефицитного состояния

Латентный дефицит железа

дефицит

железа диагностируется на основании суммы б/х признаков («анемия без анемии»):

гемоглобиновый

фонд железа сохранен появление клинических признаков сидеропенического синдрома

снижение уровня сывороточного железа (гипоферремия) менее 14 мкмоль/л

повышение ОЖСС, отражающей уровень в крови трансферрина

эритроциты крови микроцитарные и гипохромные

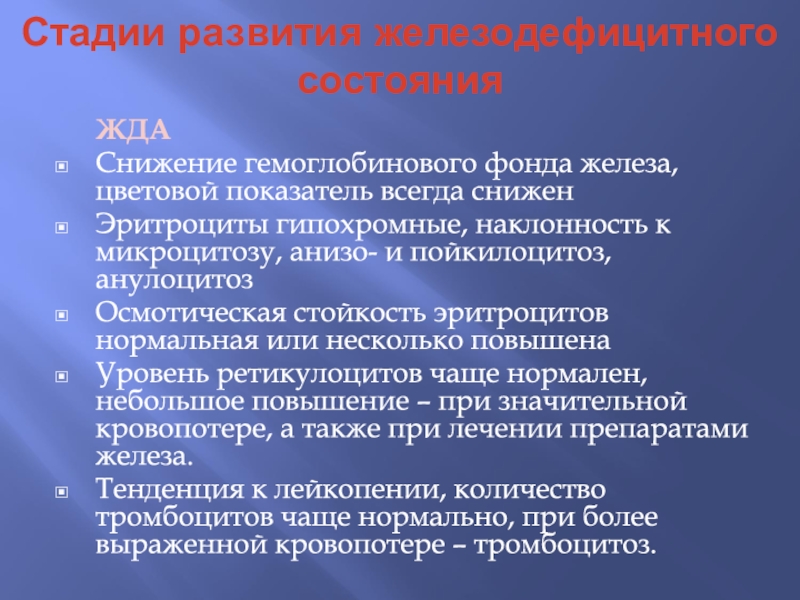

Слайд 37Стадии развития железодефицитного состояния

ЖДА

Снижение гемоглобинового фонда железа,

цветовой показатель всегда снижен

Эритроциты гипохромные, наклонность к микроцитозу, анизо-

и пойкилоцитоз, анулоцитозОсмотическая стойкость эритроцитов нормальная или несколько повышена

Уровень ретикулоцитов чаще нормален, небольшое повышение – при значительной кровопотере, а также при лечении препаратами железа.

Тенденция к лейкопении, количество тромбоцитов чаще нормально, при более выраженной кровопотере – тромбоцитоз.

Слайд 40Клиника ЖДА

Общеанемический синдром

обусловлен гемической гипоксией (недостаток Hb); от

которой прежде всего страдают быстро регенерирующие клетки – эпителий кожи,

дыхательных путей, ЖКТ, иммунной системы и некоторые клетки головного мозга.слабость,

утомляемость,

головокружение,

головная боль (чаще вечером),

ощущение сердцебиения,

одышка при физической нагрузке,

Слайд 41Клиника ЖДА

Общеанемический синдром

синкопальные состояния, особенно в душных помещениях;

мелькание «мушек» перед глазами при невысоком уровне АД,

может быть

умеренное повышение температуры, сонливость днем и плохое засыпание ночью,

снижение работоспособности,

раздражительность, нервозность, плаксивость,

снижение памяти и внимания,

гиперчувствительность к холоду – все они обусловлены кислородным дефицитом ткани и они неспецифичны.

Слайд 42Клиника ЖДА

Сидеропенический синдром

обусловлен дефицитом Fe-содержащих ферментов

(тканевый дефицит железа ):

изменения кожи и ее придатков –

сухость, шелушение, трещины; корытообразное вдавление (койлонихии), истончение, поперечная исчерченность ногтей, их ломкость; волосы тусклые, ломкие, секутся, выпадают, сухость, раннее поседение;

цвет кожи бледный, особенно бледные ушные раковины (болгарский признак анемии), на сгибах ладонной поверхности (за счет перераспределения кровотока); на кистях рук – желтизна (нарушение обмена каротина)

Слайд 43Клиника ЖДА

Сидеропенический синдром

пристрастие к необычным запахам

и вкусам.

в полости рта – ангулярный стоматит (заеды), атрофия сосочков

языка, покраснение и болезненность языка (глоссит), склонность к парадонтозу, кариесутрудность проглатывания комка пищи (дисфагия); атрофический гастрит, атрофия слизистой пищевода, снижение аппетита

мышечная слабость, не соответствует степени анемии, слабость сфинктеров (непроизвольное (императивные позывы) мочеиспускание при смехе, кашле, ночной диурез)

Мышечные боли – дефицит миоглобина

Слайд 44Клиника ЖДА

Сидеропенический синдром

печень и селезёнка при

ЖДА не увеличивается (из-за слабости диафрагмы опускаются).

изменения ССС: сидеропеническая миокардиодистрофия,

ощущение сердцебиения, тахикардия, одышка, боли в груди, иногда отёки на нижних конечностях, АД обычно снижено, значительные колебания пульсового давления, систолический шум на верхушке сердца и в точке проекции лёгочной артерии (систолический шум изгнания над предсердиями).Нарушение в иммунной системе.

Слайд 45Диагностика

2 этапа:

Синдромный (верификация ЖДА)

Нозологический (выявление заболевания,

лежащего в основе ЖДА)

Лабораторные данные:

I обязательный критерий – морфологический субстрат

ЖДАснижение Hb - основной критерий тяжести заболевания.

В норме Hb: выше 110 г/л – у детей от 6 мес. до 6 лет

выше 120 г/л – от 6 до 14 лет

130 г/л – мужчины

120 г/л – небеременные женщины

110 г/л - беременные

Слайд 46Диагностика

Снижение Hb (по А.А.Митереву)

от 110-90 г/л

– легкая

90-70 г/л – средней тяжести

ниже 70 г/л

– тяжёлая степеньHb артериальной или венозной крови на 10-20% выше капиллярной крови.

цветовой показатель - его снижение ниже 0,85 – гипохромия.

Число эритроцитов в 1 мл не является обязательным компонентом; (менее 3,8 × 10х12/л),

Слайд 47Диагностика

Снижаются средний объем эритроцита (mean corpuscular volume — MCV, менее

80 фл),

средняя концентрация Hb в эритроците (mean corpuscular hemoglobin concentration

— MCHC, менее 320 г/л), среднее содержание Hb в эритроците (mean corpuscular hemoglobin — МСН, менее 26 пг),

Изменение формы, величины эритроцитов (анизоцитоз – менее 14,5%, пойкилоцитоз, микроцитоз);

повышается степень анизоцитоза эритроцитов (red blood cell distribution width — RDW, более 14%).

Слайд 49Диагностика

II обязательный критерий ЖДА

– содержание сывороточного Fe. (- менее

12,5 мкмоль/л

III обязательный критерий ЖДА

– определение общей Fe-связывающей способности,

т.е. то количество Fe, которое связывается с трансферрином.общая Fe-связывающая способность- более 69 мкмоль/л)

снижение коэффициента насыщения трансферрина железом — НТЖ (менее 17%),

Слайд 50Диагностика

IV обязательный критерий

снижение концентрации сывороточного ферритина

— СФ (менее 30 нг/мл или мкг/л)

определения растворимых трансферриновых

рецепторов (рТФР), концентрация которых в условиях дефицита железа увеличивается (более 2,9 мкг/мл). Слайд 51Осложнения анемии

вызывает задержку внутриутробного развития плода, гипоксию,

анемию;

преждевременное прерывание беременности, аномалия родовой деятельности, гипогалактия;

анемия

способствует росту гнойно-септических заболеваний более чем в 2 раза;иммунные нарушения;

изменение всасывания других микроэлементов;

будучи основой алиментарно-зависимых заболеваний, способствует развитию гипотрофии, рахита, различных диатезов, отставание нервно-психического и моторного развития;

Слайд 52Дифференциальный диагноз

гемолитическая анемия;

гипо- и апластическая анемии;

анемии, связанные с перераспределением железа

при хронических заболеваниях;

гемоглобинопатии;

анемии, обусловленные нарушением транспорта железа

Слайд 53Цели патогенетической терапии

Устранение дефицита железа в сыворотке или коррекция имеющихся

нарушений

Восстановление запасов железа.

2 основных пути коррекции дефицита

железа: немедикаментозный (диетическая коррекция) – продукты питания или специализированные смеси с повышенным содержанием железа: при латентном дефиците железа или в качестве профилактического метода у детей групп риска по развитию анемии;

назначение различных препаратов железа

Слайд 54Диета

Для компенсации Fe в диете должно быть:

-150-200 г мяса;

-800

г овощей, фруктов (50% в сыром виде);

-до 1 кг –

молочных продуктов, включая сыр, творог, кефир.Слайд 55Содержание и всасывание железа из пищи

Телячья печень

Мясо цыпленка

Бобы сои, вар.

Рыба,

отварн.

Шпинат, вар.

Кукуруза, вар.

90

Салат, листья

1,8

100

90

90

100

85

90

4,4 (процента всасываемого железа)

1,4

7,0

6,0

18

15

Пища Порция, г

Содержание

железа, мг12

10

8

6

4

2

0

Scrimshaw N.S. (1991) Scientific American, Vol. 265: 46-52

Слайд 56Постулаты ВОЗ

Возместить дефицит железа только диетой без железосодержащих препаратов невозможно

Преимущества

за препаратами для перорального приема

Длительная терапия (не должна прекращаться после

нормализации гемоглобина)Гемотрансфузии при ЖДА только по жизненным показаниям.

Слайд 57Группы железосодержащих препаратов

Ионные (солевые, полисахаридные соединения)

всасывание по градиенту концентрации,

т.е. путем пассивной диффузии;

в процессе усвоения двухвалентное железо окисляется,

способствуя образованию свободных радикалов (за 30 мин до еды, нельзя запивать чаем или молоком):хлорид (гемофер),

сульфат (актиферин, тардиферон, ферроплекс),

глюконат (тотема),

фумарат (ферронат)

Слайд 58Группы железосодержащих препаратов

Неионные (препараты железосодержащих комплексов с трехвалентным железом)

путем активного

всасывание, не взаимодействуют с компонентами пищи:

гидроксид-полимальтозный комплекс (феррум-лек для

per os, мальтофер), гидроксидполиизомальтозный комплекс (феррум-лек для в/м введения),

гидроксид сахарозный комплекс (венофер),

протеин сукцинилат железа

натрий-сахаратный комплекс

железа декстран

железа карбоксимальтозат

Слайд 60Группы железосодержащих препаратов

Монокомпонентные (гемофер пролонгатум, ферроградумет (ферроград); Fe фумарат –

хеферол)

Комбинированные:

С препаратами, улучшающими всасывание железа (органические кислоты, цистеин)

С веществами,

способствующими транспорту железа через клеточную мембрану (полипептиды, аминокислоты, фруктоза)Fe (сульфат Fe, фумарат Fe, глюконат Fe) + препараты, улучшающие всасывание Fe (аскорбиновая кислота, фумаровая и янтарные кислоты, цистеин):

Сульфат Fe+аскорбиновая кислота: сорбифер; ферроплекс; ферроплект; ферроград С;

Слайд 61Группы железосодержащих препаратов

Комбинированные:

Fe+поливитамины: ви-фер, биовиталь, прегнавит, мультифит, фенюльс, витрум,

стресс-формула с Fe, матерна, феферол-вит, фесовит.

Fe + соли других металлов

(глюконат марганца и меди) – тотемаДля беременных – железо + фолиевая кислота + аскорбиновая кислота (на рост тканей плода): тардиферон; гино-тардиферон (особенно); фефол (Fe меньше, фолиевой кислоты больше);

Слайд 63Выбор препарата зависит от

Наличия дополнительных веществ, влияющих на биодоступность

Количественного

содержания элементарного железа в препарате

Формы выпуска (таблетки, капсулы, драже, капли,

суспензии, сироп)Состояния кишечного всасывания и переносимость препарата.

Слайд 64Тактика ведения больных с ЖДА

Насыщающий этап:

лечебная доза до 3

лет – 3 (ионные)-5 (неионные) мг элементарного железа на 1

кг массы тела в суткистарше 3 лет – 45-60 мг/сут.

- у подростков – 80-120 мг,

Во всех препаратах среднее содержание элементарного Fe около 20%;

Слайд 65Тактика ведения больных с ЖДА

Через 10 дней повторный анализ крови

на Hb.

При правильно подобранной дозе суточный прирост Hb должен

составить не менее 0,5 г/л/сут,(за 10 дней прирост Hb не менее 5 г/л).

Если эффект достигнут, то продолжаем данную дозу ещё 3-4 недели до нормализации показателя Hb,

Нормализация гемоглобина происходит на 3-4, реже 6-8 неделе от начала терапии

Слайд 66Тактика ведения больных с ЖДА

Далее переходим на поддерживающую дозу

Поддерживающие курсы

- половина лечебной дозы

продолжается у доношенного ребёнка - до 6

мес.,у недоношенного – до 1 года (восполнения депо Fe).

Общая продолжительность терапии

При легкой анемии – 3 месяца

При анемии средней тяжести – 4,5 месяца

При тяжелой анемии – 6 месяцев

Слайд 67Показания к применению парентеральных препаратов железа

тяжелой форме ЖДА

непереносимости

пероральных препаратов железа;

резистентности к лечению пероральными препаратами железа;

наличие язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки или операций на ЖКТ, даже в анамнезе; анемии, ассоциированной с хроническими болезнями кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);

хронической болезни почек для лечения и профилактики анемии в преддиализный и диализный периоды;

наличии противопоказаний к переливанию эритроцитной массы, в том числе по религиозным убеждениям

необходимости быстрого насыщения организма железом.

Слайд 68Расчет дозы для парентерального препарата железа

Курсовая доза элементарного железа (мг)

= масса тела (78 – 0,35 х Hb больного г/л).

1

мл препарата содержит 50 мг элементарного железа Расчет разовой дозы:

- До 5 кг – не более 25 мг/сут.

До 10 кг – 25-50 мг/сут.

До 20 кг – 100 мг/сут.

Исходя из данного расчета высчитывается количество инъекций на курс.

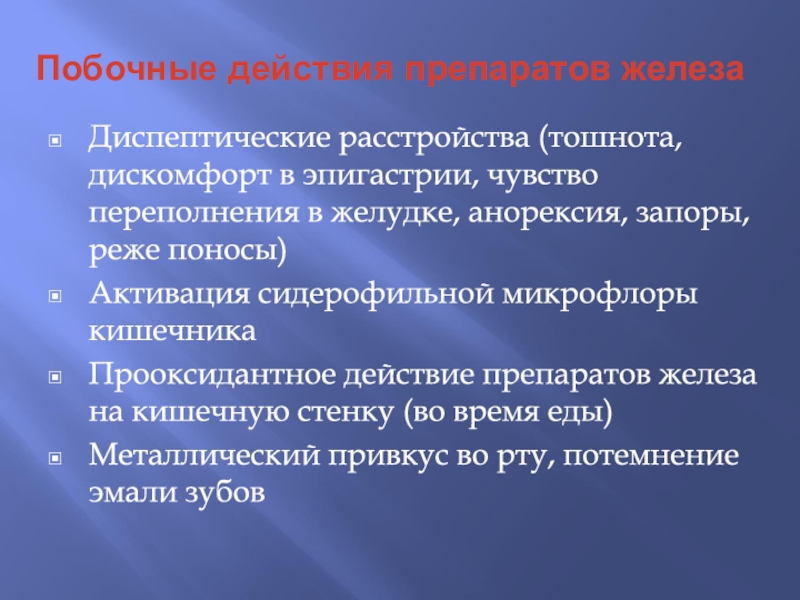

Слайд 69Побочные действия препаратов железа

Диспептические расстройства (тошнота, дискомфорт в эпигастрии, чувство

переполнения в желудке, анорексия, запоры, реже поносы)

Активация сидерофильной микрофлоры кишечника

Прооксидантное действие препаратов железа на кишечную стенку (во время еды)

Металлический привкус во рту, потемнение эмали зубов

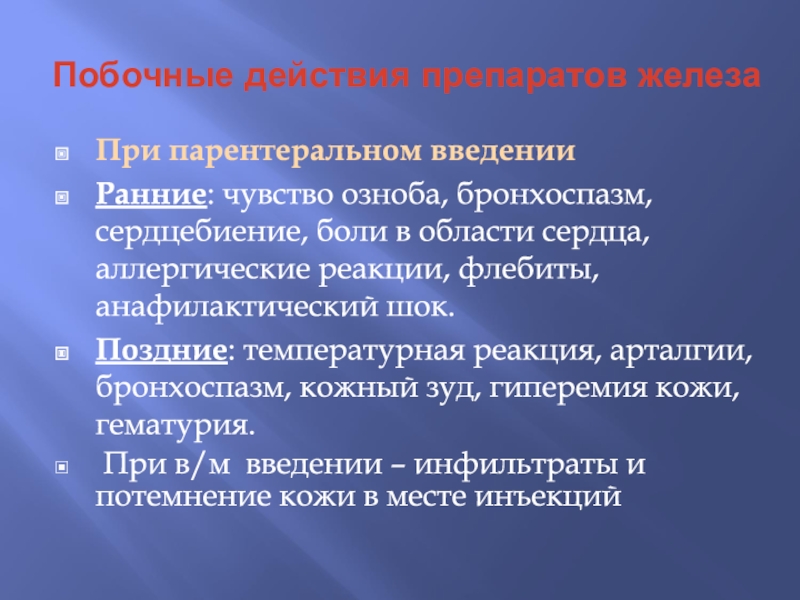

Слайд 70Побочные действия препаратов железа

При парентеральном введении

Ранние: чувство озноба, бронхоспазм, сердцебиение,

боли в области сердца, аллергические реакции, флебиты, анафилактический шок.

Поздние:

температурная реакция, арталгии, бронхоспазм, кожный зуд, гиперемия кожи, гематурия. При в/м введении – инфильтраты и потемнение кожи в месте инъекций

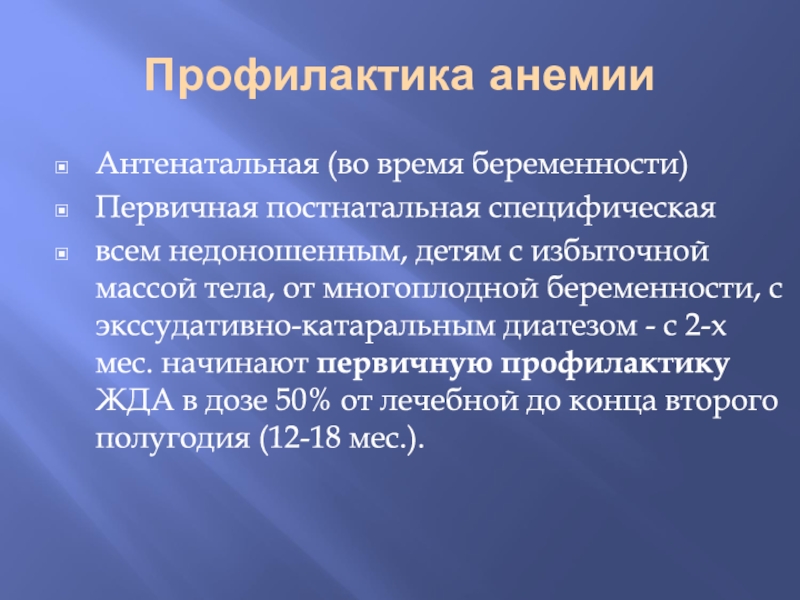

Слайд 71Профилактика анемии

Антенатальная (во время беременности)

Первичная постнатальная специфическая

всем недоношенным,

детям с избыточной массой тела, от многоплодной беременности, с экссудативно-катаральным

диатезом - с 2-х мес. начинают первичную профилактику ЖДА в дозе 50% от лечебной до конца второго полугодия (12-18 мес.).Слайд 72Профилактика анемии

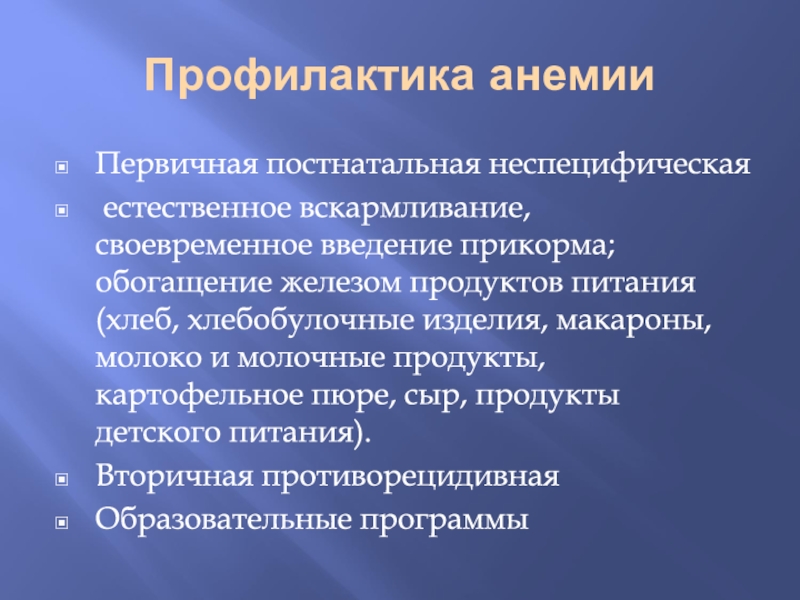

Первичная постнатальная неспецифическая

естественное вскармливание, своевременное введение прикорма;

обогащение железом продуктов питания (хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, молоко и

молочные продукты, картофельное пюре, сыр, продукты детского питания).Вторичная противорецидивная

Образовательные программы

Слайд 73Диспансеризация больных с железодефицитной анемией

Не менее 1 года

Активное выявление латентного

дефицита железа и железодефицитной анемии в процессе диспансеризации, медицинских осмотров

Обязательный

гематологический контроль в 3, 6, 12 мес. и далее не реже 2 раз в год в осенне-зимнее времяВакцинация после нормализации гемоглобина.

![Лекция ДефиЦитные анемии у детей Структура гемоглобинаВ структуру гема входит порфириновое кольцо с центрально расположенным атомом железа [ Fe (II) ]. Структура гемоглобинаВ структуру гема входит порфириновое кольцо с центрально расположенным атомом железа [ Fe (II) ].](/img/tmb/6/580412/9cc81638b16d5e026149fcf70052b918-800x.jpg)