Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

М Е Н И Н Г И Т Ы

Содержание

- 1. М Е Н И Н Г И Т Ы

- 2. Успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями,

- 3. Расширяется список инфекционных заболеваний – медленные

- 4. Уровень инфекционной заболеваемости во многом

- 5. Высокий уровень инфекционных заболеваний, чаще

- 6. Слайд 6

- 7. По наиболее пораженному отделу нервной системы выделяют: - менингиты - энцефалиты - миелиты - полирадикулоневриты

- 8. Менингиты (от греч.meninx) - - заболевания

- 9. Они могут протекать в форме: Пахименингита –

- 10. При попадании инфекции в

- 11. Спектр

- 12. Развитию менингитов способствуют:генетическая предрасположенность,массивность инфицирования,преморбидное состояние макро-организма

- 13. Входные ворота инфекции: носоглотка,

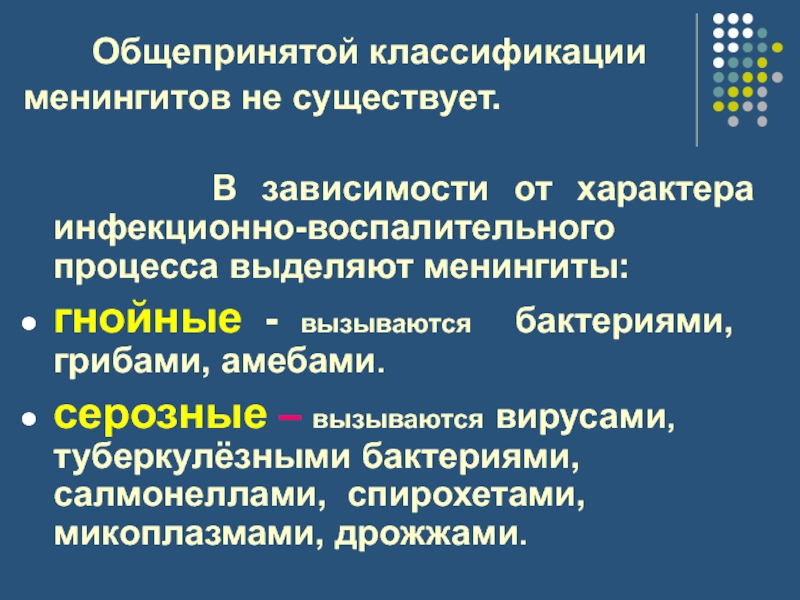

- 14. Общепринятой классификации менингитов

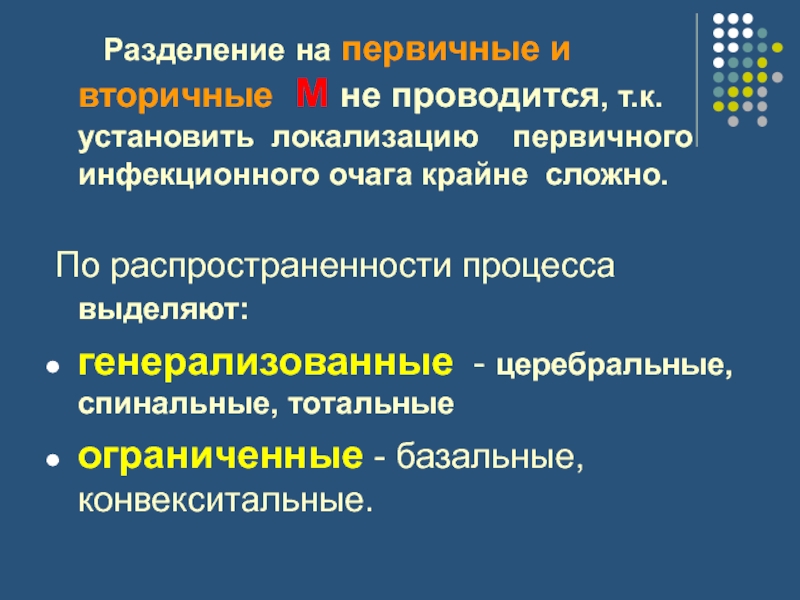

- 15. Разделение на

- 16. В зависимости от

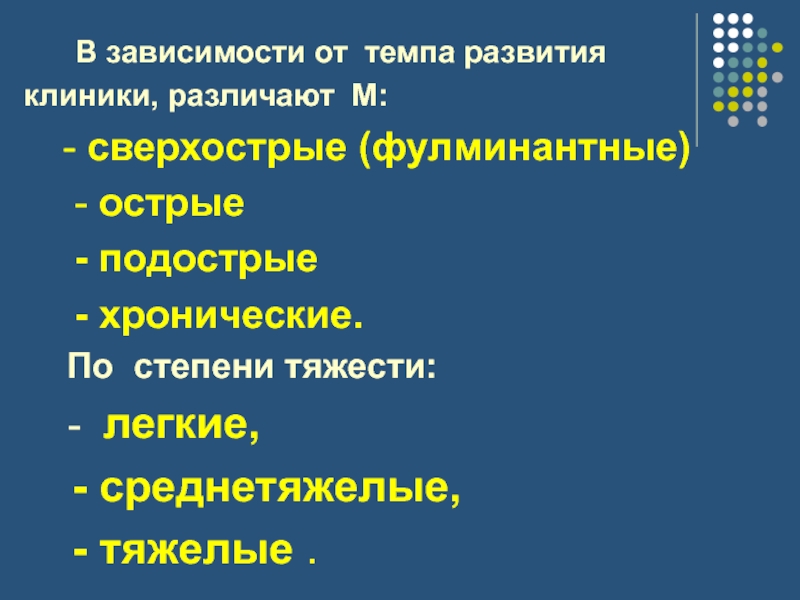

- 17. Слайд 17

- 18. 1. общеинфекционный – лихорадка, озноб, гиперемия кожных

- 19. 2. Общемозговой :

- 20. Слайд 20

- 21. При спинальной локализации менингита

- 22. Яркий вегетативный фон

- 23. 3. менингеальный - включает:

- 24. Не исключается центральный механизм

- 25. Основные менингеальные симптомы:

- 26. Кранио-базальные симптомы – развиваются при церебральных

- 27. Ригидность шейных мышц – напряжение мышц разгибателей

- 28. Симптом Кернига – со «сгибатель-

- 29. У детей: Симптом Лесажа (подвешивания)

- 30. Относительные менингеальные симптомы,обусловленные поражением корешков ЧМН

- 31. Менингеальные симптомы обладают различной

- 32. Общеинфекционный

- 33. Обязательный и решающий фактор

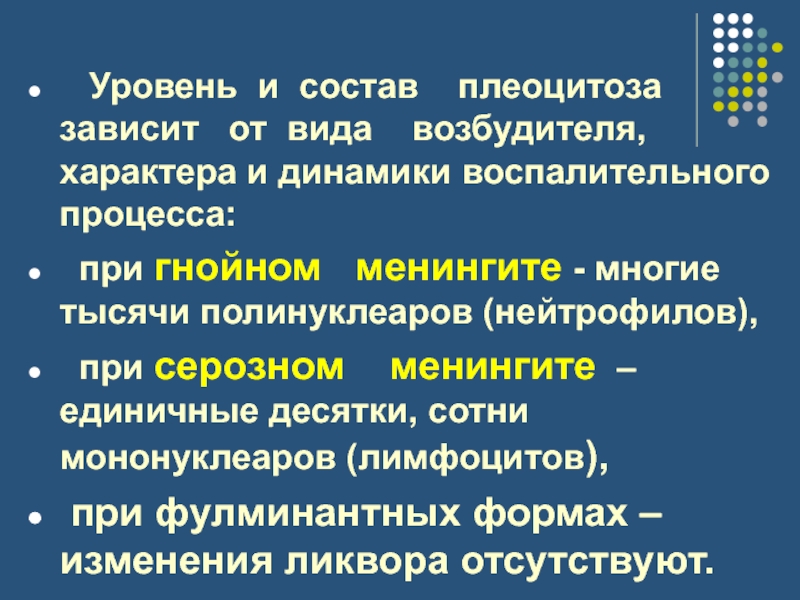

- 34. Уровень и состав плеоцитоза

- 35. Анализ количественного и качественного

- 36. При подозрении на

- 37. Противопоказания к проведению

- 38. Для профилактики вклинения мозга

- 39. Попадание путевой крови привносит

- 40. О санации ликвора

- 41. Менингеальные симптомы при

- 42. Синдром менингизма должен подтверждаться отсутствием

- 43. Патогенез менингитов

- 44. Гнойный экссудат блокирует пути

- 45. Менингококковый церебро-спинальный менингит

- 46. Эпидемиология. Менингококк является строгим (облигатным) антропонозом

- 47. Передача заболевания происходит воздушно-капельным

- 48. Патогенез.

- 49. В зависимости от длительности

- 50. 1. Молниеносная форма -

- 51. Выделяют четыре фазы ИТШ. 1.

- 52. 2. Фаза тёплой гипотонии.

- 53. 3. Фаза холодной гипотонии. Состояние

- 54. 4. Терминальная фаза. Сознвние отсутствует,

- 55. Клиника.

- 56. 2. Острейшая – вторая

- 57. 3. Менингококковый менингит Начинается

- 58. Менингеальный симтомокомплекс формируется в

- 59. У грудных и ослабленных

- 60. На

- 61. При отсутствии адекватной терапии

- 62. 4.Менингококковый менингит с

- 63. С первых часов на

- 64. Элементы сыпи представляют

- 65. На

- 66. 5. Менингококковый менинго- энцефалит

- 67. 6. Менингококковый менингит с затяжным и рецидивирующим течением.

- 68. Лабораторная диагностика. При генерализованных формах МИ,

- 69. В случае

- 70. Ликвор, полученный через 36—48 ч

- 71. К экспресс-методам идентификации относятся реакция комплемент-агглютинации

- 72. Прогноз: При своевременном

- 73. Пневмококковый менингит Встречается в

- 74. Эпидемиология Источник инфекции — больные

- 75. Патогенез.

- 76. Пневмококковый менингит

- 77. Клиника. Поражению ЦНС

- 78. ПМЭ начинается остро, иногда апоплектиформно.

- 79. ПМЭ сопровождается выраженным вентрикулитом,

- 80. Слайд 80

- 81. Пневмококковый

- 82. ПМЭ всегда

- 83. Рано формируются очаговые постинфарктные

- 84. Развиваются ликвородинамические нарушения,

- 85. Лабораторная диагностика.

- 86. Выявление в крови и

- 87. Инфлюэнц - менингит

- 88. Эпидемиология.

- 89. Клиника. Инфлюэнц-менингит

- 90. Слайд 90

- 91. Развивается медленнее, нежели

- 92. К началу 3-х суток

- 93. К

- 94. Поздними осложнениями, особенно

- 95. Лабораторная диагностика.

- 96. Выделить возбудителя из

- 97. Слайд 97

- 98. Клиника. На вторые

- 99. К

- 100. Ликвор мутный, часто желтовато-

- 101. Листериозный менингит. Редкий гнойный менингит. Может

- 102. Клиника. Появлениям ЛистМ или ЛистМЭ

- 103. Менингеальный и общемозговой синдромы становятся

- 104. Слайд 104

- 105. Гнойные менингиты, вызваемые бактериями семейства Enterobacteriaceae На

- 106. Патогенез. Развитие обусловлено

- 107. Клиника.

- 108. Поражение ЦНС сопровождается

- 109. Лабораторная диагностика.

- 110. Менингиты, вызываемые грибами. Возбудителями

- 111. Клиника. Преобладают токсико-инфекционные синдромы.

- 112. Амебный менингит Раньше встречался в

- 113. Клиника: Заболевание начинается остро

- 114. В ликворе – нейтрофильный

- 115. Хронический и рецидивирующий гнойный менингит. Возникают

- 116. Серозные бактериальные менингиты. Серозные

- 117. Серозные менингиты вызываемые энтеробактериям

- 118. Псевдотуберкулезные менингиты развиваются при тяжелом течении

- 119. Менингиты, вызванные

- 120. Салмонеллезный менингит

- 121. Лептоспирозный менингит

- 122. Эпидемиология.Лептоспироз — зооантропоноз с природной и антропургической

- 123. Патогенез Возбудитель проникает в лимфо- и

- 124. Клиника. Тяжесть

- 125. Лабораторная диагностика. В гемограмме - гиперлейкоцитоз,

- 126. Прямая микроскопия крови, ЦСЖ,

- 127. Микоплазмозный менингит Встречается у

- 128. Эпидемиология.

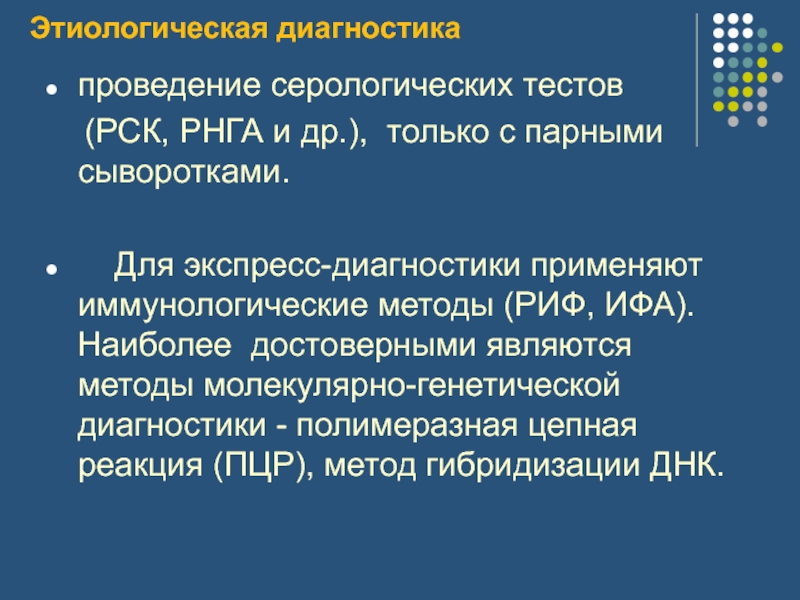

- 129. Этиологическая диагностика проведение серологических тестов

- 130. Слайд 130

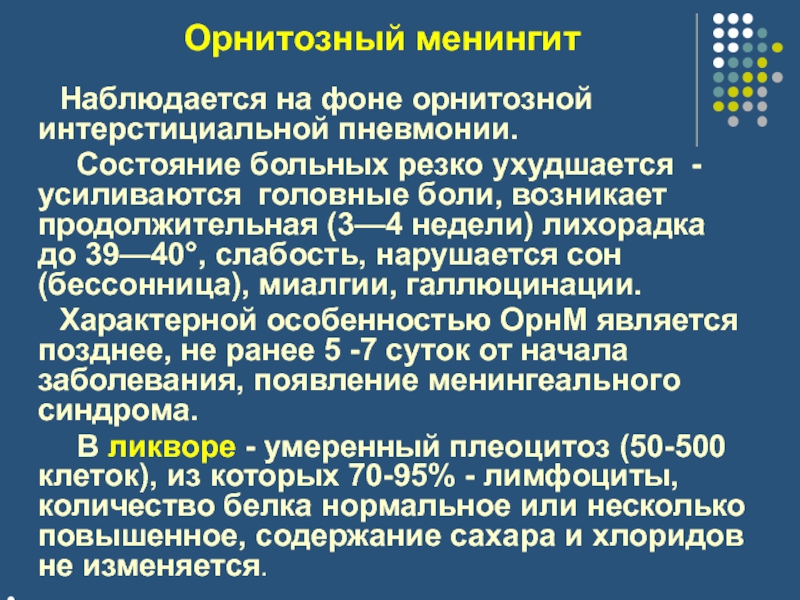

- 131. Помимо ОрнМ возможно появление

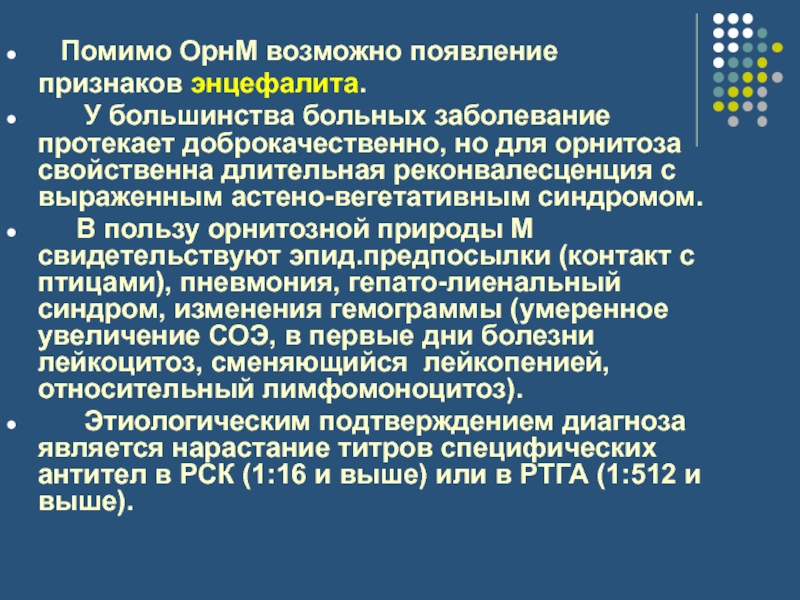

- 132. Принципы этиотропной терапии грибковых менингитовВзрослые: Амфотерицин В

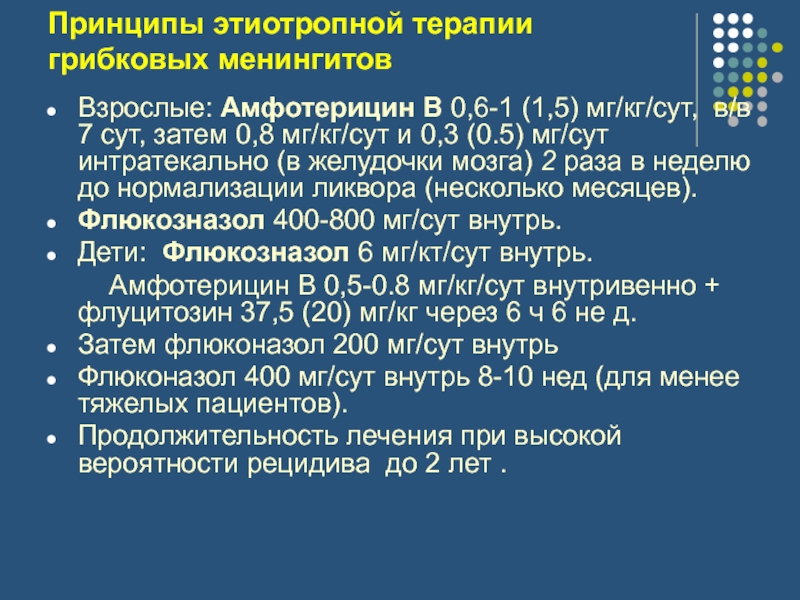

- 133. ВИЧ/СПИД Амфотерицин В 0.7-1 мг/кг/сут внутривенно +

- 134. Серозные вирусные менингиты. Среди

- 135. Лимфоцитарный хориоменингит– острый асептический, доброкачественный М.

- 136. Патогенез Вирус не является строгим нейротропным

- 137. Менингеальные симптомы появляются рано, у

- 138. Энтеровирусные менингиты (менингоэнцефалиты}Этиология. Возбудители энтеровирусных

- 139. Эпидемиология. Энтеровирусы распространены повсеместно, вирусоносительство достигает 50%,

- 140. Патогенез. Воспалительный процесс начинается в

- 141. Клиника.Инкубационный период составляет от 3

- 142. К характерным жалобам относятся диспепсические расстройства

- 143. При поражении ЦНС возникают: глубокие расстройства

- 144. Этиологическая диагностика сложна и предусматривает выделение вируса

- 145. Менингит, вызванный вирусом эпидемического паротита.

- 146. Эпидемиология.Источником инфекции является больной, выделяющий вирус паротита

- 147. Максимум заболеваемости регистрируется в зимне-весенние

- 148. Патогенез.Входными воротами инфекции являются слизистые

- 149. Клиника. Инкубационный

- 150. Характерным проявлением паротитной инфекции является

- 151. Развитие паротитного менингита чаще всего сопровождается

- 152. Обратное развитие проявлений ПарМ

- 153. Лабораторная диагностика.

- 154. Менингиты (менингоэнцефалиты) при кори и краснухеКоревой МЭ

- 155. Краснушный МЭ — редкое осложнение

- 156. Лабораторная диагностика Проводится при атипичной

- 157. Ветряночный менингоэнцефалит. Редкое осложнение ветряной оспы,

- 158. Менингиты и менингоэнцефалиты, осложняющие течение другой клинической

- 159. Т У Б Е Р К

- 160. Эпидемиология. Заболеваемость ТБ стремительно растет

- 161. ТубМ чаще возникает у детей

- 162. Патоморфология и патогенез.

- 163. Выделяют две стадии туберкулезного МЭЭсудативная

- 164. Постепенно МО теряют прозрачность,

- 165. 2. Пролиферативная (продуктивная) В

- 166. Клиника Начало туберкулезного менингита,

- 167. Слайд 167

- 168. Постепенно усиливается головная

- 169. Перечисленная симптоматика неуклонно

- 170. Состояние больных резко

- 171. Постепенно становятся более отчетливыми

- 172. На 4-5 день после

- 173. При спинальной форме

- 174. Через 6-10 дней с

- 175. Ранняя диагностика ТубМ затруднена,

- 176. Лабораторные исследования.

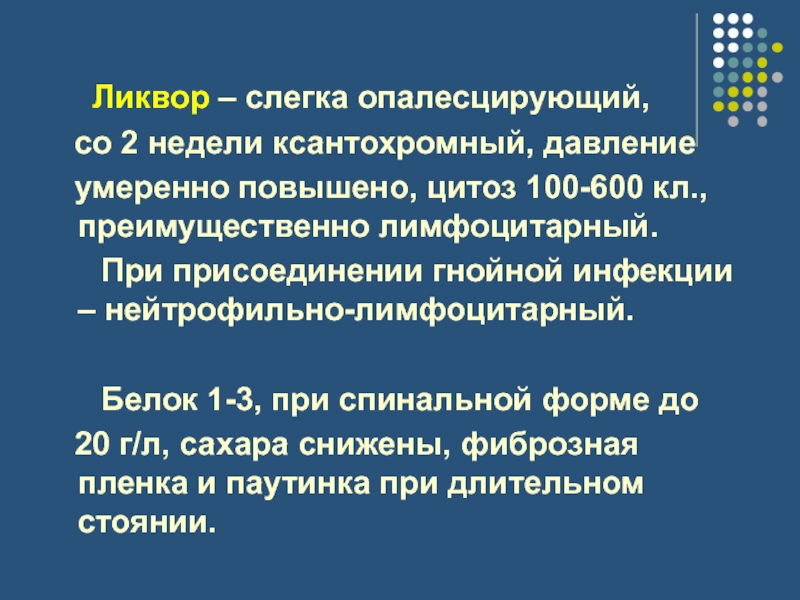

- 177. Ликвор

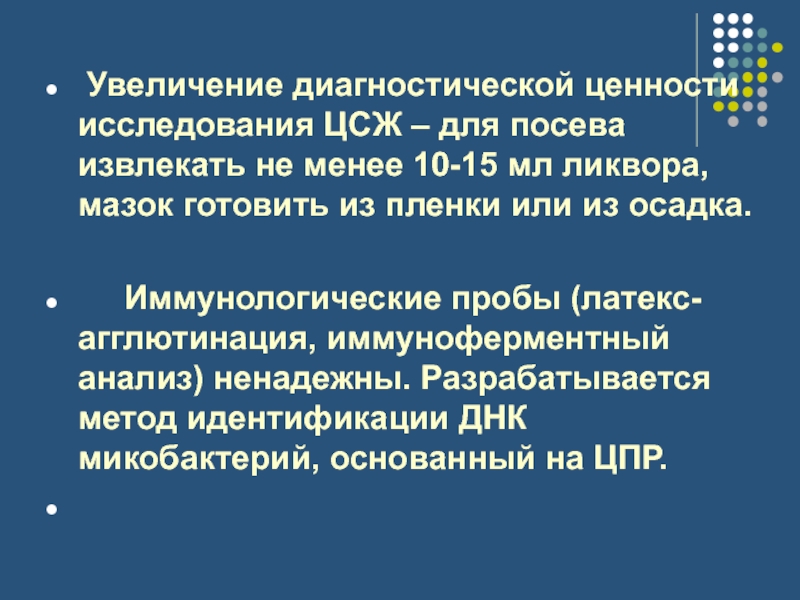

- 178. Увеличение диагностической ценности исследования ЦСЖ –

- 179. Лечение туберкулезного менингоэнцефалита.

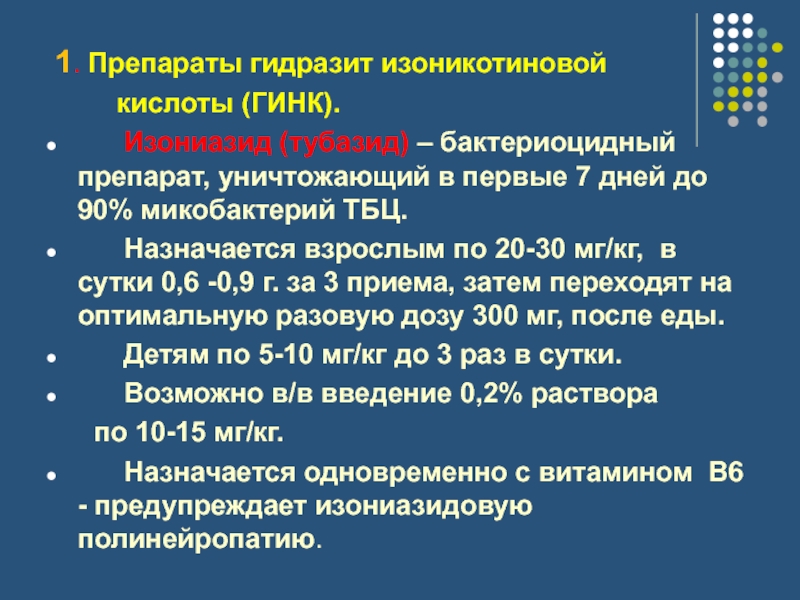

- 180. 1. Препараты гидразит изоникотиновой

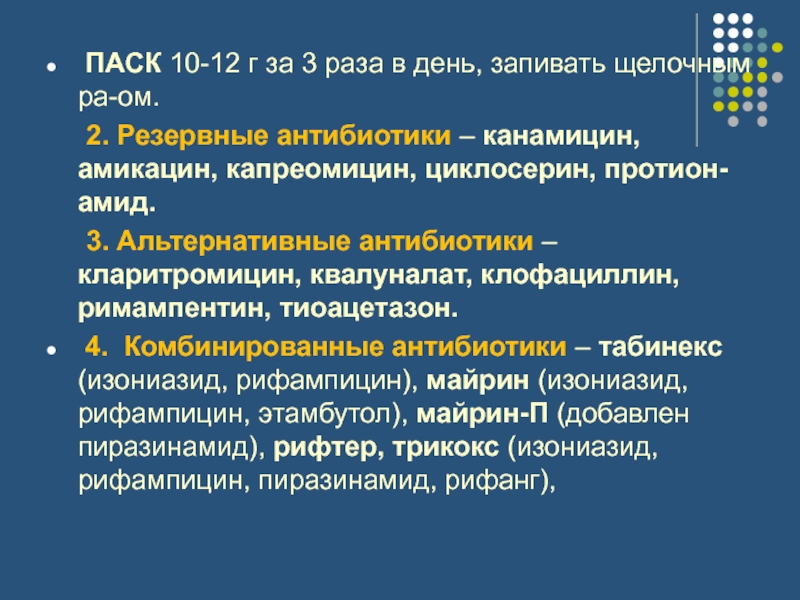

- 181. ПАСК 10-12 г за 3 раза

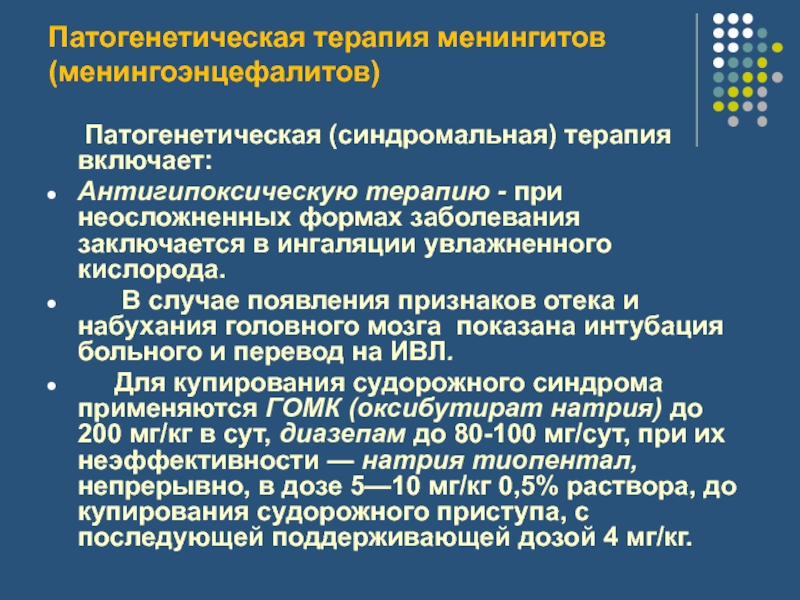

- 182. Патогенетическая терапия менингитов (менингоэнцефалитов) Патогенетическая

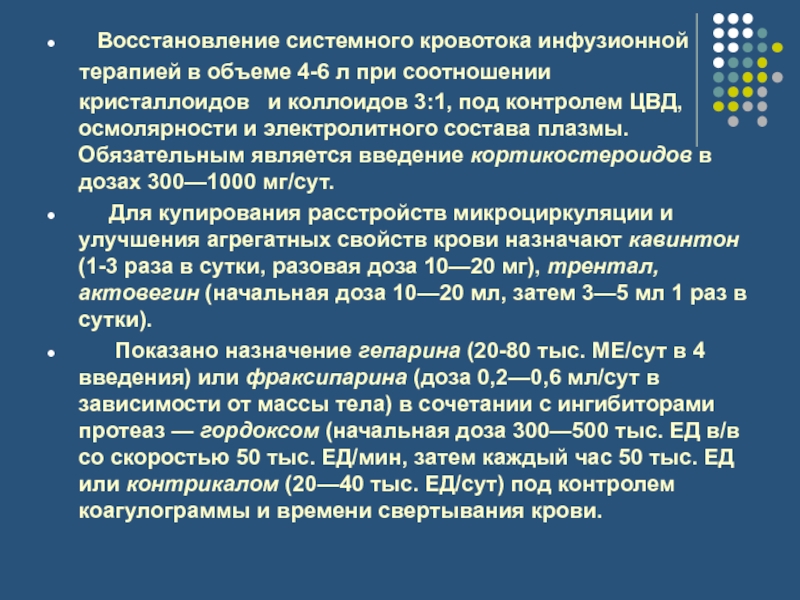

- 183. Восстановление системного кровотока инфузионной

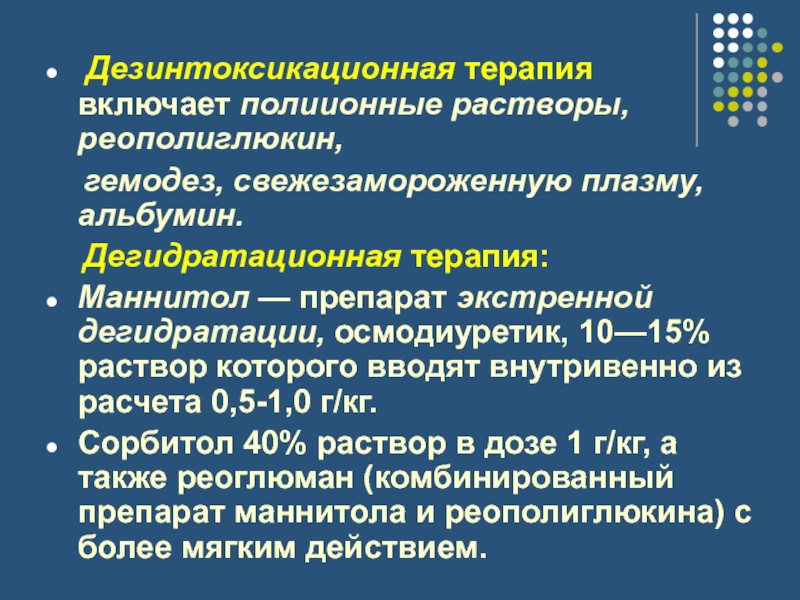

- 184. Дезинтоксикационная терапия включает полиионные растворы, реополиглюкин,

- 185. Глицерин, назначается внутрь (через желудочный зонд) в

- 186. Кортикостероиды действуют как стабилизаторы

- 187. Метаболическая и нейровегетативная защита мозга предусматривает

- 188. ЭМПИРИЧЕСКАЯ СТАРТОВАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ

- 189. Эффективность антибакт. терапии повышается при

- 190. Длительное, более 3—4 сут, не обоснованное назначение

- 191. Проблема ко-инфекций (бактериально-вирусные ассоциации, бактериально-бактериальные

- 192. Критериями завершения антибактериальной

- 193. Этиотропная терапия вирусных менингитов (менингоэнцефалитов) При

- 194. Клещевой энцефалит. В качестве

- 195. Сывороточный иммуноглобулин при легком течении заболевания в

- 196. С целью специфического лечения может

- 197. Прямым противовирусным действием обладают и некоторые

- 198. Этиотропной терапии острого полиомиелита, асептических энтеровирусных и

- 199. Герпетические менингоэнцефалиты. Препаратом выбора является ацикловир (зовиракс,

- 200. Учитывая высокую терапевтическую эффективность ацикловира, особенно на

- 201. Эффективным противогерпетическим препаратом является видарабин, позволяющий

- 202. Имеются сообщения об эффективности

- 203. Цитомегаловирус. противовирусными препаратами являются:Ганцикловир вводят в.в капельно

- 204. Существует антицитомегалический иммуноглобулин — цитотект.

- 205. Ветряночный менингоэнцефалит. Этиотропная терапия

- 206. Лечение паротитных, энтеровирусных менингитов и менингоэнцефалитов, а

- 207. АРАХНОИДИТЫ Арахноидит (хронический

- 208. Долгое время арахноидит былчрезвычайно популярен и

- 209. Поставленный без достаточных оснований диагноз «арахноидит»

- 210. Гипердиагностика арахноидита вызывала возражения,

- 211. Новые нейровизулизационные методы исследования (КТ,

- 212. Патомофология Макроскопически определяется утолщение и

- 213. Клиника Прямой

- 214. Течение арахноидита может быть острым,

- 215. Основной симптом арахноидита - головная

- 216. Очаговые симптомы определяются локализацией

- 217. Арахноидит боковой цистерны моста (ММУ)

- 218. Базальный арахноидит сопровождается поражением черепных нервов (отводящих), инфундибулярными и гипофизарными расстройствами (полидипсией, полиурией, адипозо-генитальным синдромом).

- 219. Оптико-хиазмальная локализация арахноидита признается спорной. Аналогичная

- 220. Спинальный арахноидит – характеризуется очаговой и проводниковой спинальной симптоматикой, напоминающей экстрамедуллярный объёмный процесс.

- 221. Диагностика КТ, ЯМР.Глазное дно

- 222. Лечение

- 223. Благодарю за внимание

- 224. Слайд 224

- 225. Слайд 225

- 226. Слайд 226

- 227. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2 Успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями, достигнутыми в прошлом

веке благодаря широкому применению антибиотиков, вызвало в обществе чувство

самоуспокоенности.В настоящее время основную озабоченность вызывают сосудистые заболевания, онкопатология.

Однако, старейшие жители Земли – вирусы, микробы, простейшие постоянно находясь вокруг и внутри человека, оказывают на него как положительное, так и отрицательное воздействие.

Слайд 3 Расширяется список инфекционных заболеваний – медленные инфекции, «птичий и

свиной» грипп, лихор.Эбола.

У ряда традиционно соматических болезней обнаруживают инфекционную

этиологию - язвен.бол.желудка, гипертония, онкопатология и др.Вместе с тем, информация о количестве и характере инфекционной заболеваемости в стране, эпидемиях, отравлениях, интоксикациях весьма ограничена и не всегда корректна.

Слайд 4 Уровень инфекционной заболеваемости

во многом зависит от социального

состояния общества, качества медицины, уровня иммунизации, состояния фармакологии,

условий жизни и питания, культуры, миграционных процессов.Влияет изменение климата.

Вместе с этим, возрастает вирулентность микроорганизмов, их устойчивость к лекарственным препаратам.

Появляются новые штаммы вирусов, возможно искусственно созданные в лабораториях.

Слайд 5 Высокий уровень инфекционных заболеваний, чаще возникающих

у детей

и в молодом возрасте, сложность диагностики и лечения, большая вероятность

тяжелых осложнений со стойкой инвалидизацией, высокая летальность обусловливают актуальность данной проблемы.Слайд 6

При

любом инфекционном заболевании

страдает весь организм и, особенно,

нервная система. Клиническая картина поражения нервной системы определяется характером возбудителя, морфологическим особенностям мозговых тканей и реакцией на инфекцию иммунной системы.

Слайд 7По наиболее пораженному

отделу

нервной системы выделяют:

- менингиты

-

энцефалиты

- миелиты

- полирадикулоневриты

Слайд 8 Менингиты (от греч.meninx) - - заболевания оболочек головного и

спинного мозга.

Различают менингиты -

инфекционные,

инфекционно-аллергические,

токсические (химические).

Слайд 9Они могут протекать в форме:

Пахименингита – воспаления твердой мозговой

оболочки.

Лептоменингита – поражения мягких мозговых оболочек.

Лептоменингиты подразделяют на:

Арахноидиты – асептическое воспаление паутинной оболочки

Менингиты - поражение сосудистой оболочки

Слайд 10 При попадании инфекции в желудочки мозга, течение

болезни значительно утяжеляется развитием вентрикулита.

Вентрикулит сопровождается

воспалением эпендимных клеток, выстилающих ликворные пути (эпиндимит) и сосудистых сплетений мозговых желудочков (хориоидит).Сочетание этих процессов обозначается как хориоэпиндематит.

Слайд 11

Спектр возбудителей разнобразен:

- чаще бактерии и вирусы ,

-

реже грибы, простейшие, гельминты, рикеттсии, микоплазмы.В настоящее время в основном встречаются

микст-менингиты - смешанные бактериально - вирусные формы (в т.ч.ВИЧ).

Микст-менингиты отличаются -

атипичным течением,

высокой резистентностью к

терапии.

Слайд 12Развитию менингитов способствуют:

генетическая предрасположенность,

массивность инфицирования,

преморбидное состояние макро-организма и его иммунных

систем,

сахарный диабет, спленэктомия, ЛОР-заболевания, перинатальные и черепно-мозговые травмы,

алкоголизм, наркомания.Слайд 13

Входные ворота инфекции:

носоглотка, легкие,

ЖКТ, кожа.

Пути распространения:

гематогенный, лимфогенный,

контактный.

Слайд 14 Общепринятой классификации

менингитов не существует.

В зависимости от характера инфекционно-воспалительного процесса выделяют менингиты:

гнойные

- вызываются бактериями, грибами, амебами. серозные – вызываются вирусами, туберкулёзными бактериями, салмонеллами, спирохетами, микоплазмами, дрожжами.

Слайд 15 Разделение на первичные и вторичные

М не проводится, т.к. установить локализацию первичного инфекционного очага

крайне сложно.По распространенности процесса выделяют:

генерализованные - церебральные, спинальные, тотальные

ограниченные - базальные, конвекситальные.

Слайд 16 В зависимости от темпа развития

клиники,

различают М:

- сверхострые (фулминантные)

- острые

- подострые - хронические.

По степени тяжести:

- легкие,

- среднетяжелые,

- тяжелые .

Слайд 17

Клиническая картина

менингита проявляется менингеальным симптомо-комплексом - наблюдается одновременная триада

следующих синдромов:Слайд 181. общеинфекционный – лихорадка, озноб, гиперемия кожных покровов, геморрагические высыпания,

общая слабость, миалгии, одышка, тахикардия, при М она не коррелирует

(отстает) от Т тела, воспалительные изменения в гемограмме.Слайд 19

2. Общемозговой :

При церебральной локализации –

- головная боль

интенсивная, диффузная, мучительная, обусловленная раздражением корешков тройничного, языкоглоточного и блуждающего нервов, рецепторов внутричерепных сосудов, симпатических волокон.Цефалгии интенсивные, нетерпимые, разрывающего характера. Вызывают стоны, «менингеальный крик» у больных, находящихся в коме.

Слайд 20

Рвота – не связанная с приёмом пищи, не предваряемая

тошнотой, не приносящая ощутимого облегчения.Обусловлена раздражением рвотного центра в дне ромбовидной ямки.

Слайд 21 При спинальной локализации менингита – боли

в спине,

вследствие раздражения оболочек и задних

корешков спинного мозга.Боли проецируются в межрёберные промежутки, конечности, затылок.

Возможна ошибочная диагнос-тика вертеброгенных синдромов.

Слайд 22

Яркий вегетативный фон –

вазомоторная лабильность, тотальный гипергидроз, патологический дермографизм, пятна и черты

Труссо.При вовлечении в процесс мозговых структур возможны - судорожный синдром, психомоторное возбуждение, страхи, бред, галлюцинации, кошмарные сновидения, нарушения сознания.

Слайд 23 3. менингеальный - включает:

- менингеальные симптомы,

- изменения ликвора.

Генез менингеальных симптомов обусловлен

рефлекторным напряжением мышц, вследствие раздражения чувствительных ЧМН и корешков спинного мозга в субарахноидальном пространстве по типу сенсо-моторного феномена.Слайд 24 Не исключается центральный механизм возникновения менингеальных

симптомов с участием стволовых структур головного

мозга, особенно ретикулярной формации, обусловленный токсическим воздействием.Слайд 25

Основные менингеальные симптомы:

Гиперестезия на

один или все виды чувствительности (зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные,

тактильные).Гиперестезия - наиболее частый менингеальный симптом при воспалительных процессах любой локализации!

Слайд 26 Кранио-базальные симптомы – развиваются при церебральных локализациях процесса.

Боли при движениях глаз, перкуссии черепа и скуловых

дуг (рефлекс Бехтерева), болезненные сокращения мимических мышц при надавливании на глазные яблоки (окуло-фациальный рефлекс Мондонези), тризм, возникновение болевых гримас при исследовании больного (рефлекс Боголепова).Слайд 27Ригидность шейных мышц – напряжение мышц разгибателей шеи затрудняет пассивное

сгибание головы.

Выраженная степень ригидности сопровождается запрокидыванием

головы кзади и развитием опистотонуса При менингитах затруднено только сгибание головы.

При МТС вертеброгенного генеза -

её ротация, сгибание и разгибание.

Слайд 28Симптом Кернига – со «сгибатель-

ной контрактурой» мышц

бедра, что

отличает его от симптома натяжения Ласега.

Симптомы

Брудзинского – верхний, средний и нижний.Симптом Левинсона – при наклоне головы к груди у больного непроизвольно открывается рот.

Симптом Гийена – сжатие 4-главой мышцы бедра, вызывает сгибание противоположной ноги.

Слайд 29 У детей:

Симптом Лесажа (подвешивания) - при попытке

поднять ребенка за подмышечные впадины его ноги подтягиваются к животу.

Симптом Фанкони (треножника) – невозможность дотянуться губами до своего колена.Менингеальные позы – «легавой собаки» и «взведённого курка».

Слайд 30 Относительные менингеальные симптомы,

обусловленные поражением корешков

ЧМН в субарахноидальном пространстве:

преходящие

диплопии, страбизм, птоз,

асимметрия мимической мускулатуры,

шум и звон в ушах, периодическое

снижение слуха, снижение зрения.

Слайд 31

Менингеальные симптомы обладают различной степенью достоверности.

Симптомы Кернига и Брудзинского имеют:

чувствительность – 15%,

специфичность

– 95%, Слайд 32 Общеинфекционный и общемозговой синдромы,

могут

значительно снижать или полностью нивелировать менингеальные симптомы,

которые имеют рефлекторный характер .Отсутствие менингеальных симптомов не исключает менингит.

Слайд 33

Обязательный и решающий фактор диагностики менингитов -

исследование ликвора.

При менингите в ликворе

возникаетклеточно-белковая диссоциация - значительно увеличивается количество клеток при относительно небольшом увеличении белка.

Слайд 34 Уровень и состав плеоцитоза зависит

от вида возбудителя, характера и динамики воспалительного процесса:

при гнойном менингите - многие тысячи полинуклеаров (нейтрофилов),

при серозном менингите – единичные десятки, сотни мононуклеаров (лимфоцитов),

при фулминантных формах – изменения ликвора отсутствуют.

Слайд 35 Анализ количественного и качественного состава ликвора

должен учитывать возраст пациента.

У детей

до 2 мес. в норме число лимфоцитов достигает 30 клеток.

Низкий плеоцитоз в ликворе может наблюдаться в первые часы заболевания, при иммунодефиците, алкоголизме и исходной лейкопении в гемограмме.

Слайд 36 При подозрении на

менингит и

отсутствии в ликворе воспалительных изменений необходимо

проведение

повторных поясничных проколов, имеющих не только диагностическое , но и лечебное значение. Слайд 37 Противопоказания к проведению поясничного прокола:

- угроза дислокационного синдрома (анизокория, нарушение ритмов сердца и

дыхания),- декортикационная и децере-брационная ригидность.

Слайд 38 Для профилактики вклинения мозга за 30 мин.

до проведения ЛП проводится дегидратационная терапия (маннит, манитол).

Ликвор извлекается медленно, под мандреном, каплями, 2 – 3 мл, затем объём восполняется аналогичным количеством физ.р-ра.Слайд 39

Попадание путевой крови привносит в ликвор лейкоциты

и эритроциты – при этом на каждую тысячу эритроцитов крови

приходится один лейкоцит.Слайд 40 О санации ликвора после

перенесенного

менингита свидетельствуют:

количество клеток:

у взрослых

менее 100у детей менее 50

лимфоцитарный цитоз - более 95%

Слайд 41

Менингеальные симптомы при

асептическом

раздражении мозговых оболочек менингизме - могут наблюдаться при:

субарахноидальной геморрагиивнутричерепной гипертензии

объемных внутричерепных процессах

карциноматозе мозговых оболочек

интоксикациях.

Слайд 42

Синдром менингизма должен подтверждаться отсутствием

клеточно-белковой диссоциации

при повторных исследованиях

ликвора.

Слайд 43 Патогенез менингитов

Компоненты распада бактерий,

эндотоксины нарушают микроциркуляцию,

вызывают ДВС-синдром и токсический шок, запускают воспалительный каскад.Медиаторы воспаления (цитокины, интерлейкины, простагландины) повышают проницаемость ГЭ барьера, в ЦСЖ проникает большое количество нейтрофилов и лимфоцитов, формируется гнойный экссудат, развивается сосудистый, а затем цитотоксический отек и набухание вещества мозга.

Слайд 44 Гнойный экссудат блокирует пути

оттока и

резорбции ликвора,

вызывает окклюзионную внутреннюю гидроцефалию, с-м

ВЧГ с опасностью дислокационных синдромов и вклинения мозга в тенториальное и большое затылочное отверстие.Нарушается церебральная гемодинамика в артериальном и, особенно, в венозном русле с тромбозом венозных синусов, возникают множественные размягчения вещества мозга.

Слайд 45Менингококковый церебро-спинальный менингит

Составляет более трети

гнойных менингитов во всех возрастных группах.

Этиология.

Возбудитель - менингококк Вейксельбаума - аэробный грамотрицательный диплококк, располагается вне- и внутриклеточно (в лейкоцитах) в виде бобов или кофейных зерен. Для человека патогенны два представителя данного рода — Neisseria gonorrhoeae (гонококк) и N. meningitidis (менингококк). Слайд 46Эпидемиология.

Менингококк является строгим (облигатным) антропонозом

В

70% случаев источником заражения являются «здоровые бактерионосители», в 25% -

больные менингококковым назофарингитом, в 5% — больные генерализованными формами менингококковой инфекции.Кроме патогенных свойств возбудителя, большое значение имеет состоятельность факторов защиты макроорганизма - дефицит С5, С6 и С8 компонентов комплемента увеличивает риск развития менингококковой инфекции в 8 тыс. раз.

Слайд 47 Передача заболевания происходит воздушно-капельным путем,

контагиозность низкая - возбудитель

не устойчив во внешней

среде, погибает при Т ниже 35 С, для заражения необходим тесный контакт.Эпидемии наблюдаются в холодное время года, в замкнутых коллективах (садово-ясельные и учебные группы, воинские подразделения).

Показатели заболеваемости не превышают 1- 3 случая на 100 тыс. населения, каждые 12-16 лет возникают пики заболеваемости.

Слайд 48 Патогенез.

Менингококковая инфекция

может

проявляться в виде локализованных форм – бактерионосительства,

назофарингита, пневмонии, перикардита, полиартрита, поражения глаз и др. Распространение инфекции происходит в основном гематогенным, лимфогенным путями и непосредственно через решетчатую кость из носоглотки в субарахноидальное пространство.

Слайд 49 В зависимости от длительности и напряженности бактериемии

формируются различные формы генерализованной менингококковой инфекции –

менингококк. менингит,

менингококк.

менингоэнцефалит, менинг. менингит с менинго-коккемией.

Слайд 50 1. Молниеносная форма - сверх-острый менингококковый сепсис)

фулминантный (гипертоксический) вариант менингококкового менингита.

Наблюдается у лиц с иммунодефицитом или иммуносупрессией. Продолжительность болезни составляет несколько часов.

Стремительно развивается картина инфекционно-токсического шока (ДВС-синдром) с необратимым поражением микроциркуляторного русла.

Слайд 51 Выделяют четыре фазы ИТШ.

1. Фаза теплой нормотонии.

Состояние тяжелое, лицо розовое, другие кожные

покровы бледные, кожа сухая, тёплая, возможно обильное потоотделение, озноб, центральная гипертермия до 41 С, тахипноэ, тахикардия, АД в норме или несколько повышено, общая гиперрефлексия, психомоторное возбуждение, возможны судороги, метаболический ацидоз, гиперкоагуляция.Слайд 52 2. Фаза тёплой гипотонии.

Состояние

очень тяжёлое, вялость, затоможенность, кожные покровы бледные с серым оттенком,

акроцианоз, кожа холодная влажная, темература нормальная, тахикардия, тахипноэ, пульс слабого наполнения, тоны сердца глухие, АД снижено, периферич.вазодилятация, гиповолемия. Метаболический ацидоз,Слайд 53 3. Фаза холодной гипотонии.

Состояние крайне тяжёлое, сознание

отсутствует, лицо маскообразное, перифе-рическая вазоконстрикция, тотальный цианоз, конечности влажные, холодные,

геморрагическая сыпь, венозные стазы, пульс нитевидный, одышка, тахикардия, АД очень низкое, анурия, снижена реакция зрачков, косоглазие, периодические судо-роги, менингеальные симптомы, некомпен-сирующийся метаболический ацидоз, диффузные кровотечения, полиорганная недостаточность.Слайд 54 4. Терминальная фаза.

Сознвние отсутствует, мидриаз, мышечная атония,

апноэ, сохранение сердечной деятельности до 10 мин

Слайд 55 Клиника.

Внезапно

резко повышается Т,

потрясающий озноб, на коже и

слизистых появляется обильная геморрагическая сыпь, быстро формируется синдром полиорганной недостаточности - тахикардия на фоне падения АД, олигоурия, развиваются судороги, переходящие в эпистатус, угнетается сознание до глубокой комы. Больной погибает от остановки дыхания.

На аутопсии обнаруживается грубый отёк и набухание мозга и мозговых оболочек.

Слайд 56 2. Острейшая – вторая

гипертоксическая

форма менингококкового менингита.

Практически не отличается от

предыдущей.Менингеальный симптомокомплекс нарастает несколько медленнее.

Фатальный исход наступает через 5-6 дней от начала заболевания.

Слайд 57 3. Менингококковый менингит

Начинается остро с

озноба, затем

подъём Т до 38-40°, интенсивная головная боль,

распирающего характера, многократная рвота «полным ртом», характерны боли в позвоночнике, иррадиирующие в конечности. Дебют заболевания яркий, больные или их окружающие точно указывают день и час начала болезни.

Слайд 58 Менингеальный симтомокомплекс формируется в течение первых суток,

нарастает до 3-4 дня болезни (общая гиперестезия, ригидность мышц шеи,

с-мы Брудзинского, Кернига).

Выраженность менингеального симптомокомплекса не всегда соответствует тяжести заболевания.

При первоначальном возникновении воспалительного процесса в оболочках спинного мозга, менингеальные симптомы развиваются в обратном порядке.

Слайд 59 У грудных и ослабленных детей менингококковый менингит

может развиваться постепенно, без значительного подъема Т, с отсутствием отчетливых

менингеальных симптомов.У них отмечается беспокойное поведение, тремор кистей рук, подбородка, постоянные вздрагивания, выбухание родничков, внезапные пронзительные вскрикивания

Слайд 60

На вторые сутки болезни

нарастает

отек и набухание головного мозга, возникают

судороги, расстройства сознания от психомоторного возбуждения до сопора. Позже появляется очаговая неврологическая симптоматика, обусловленная поражением ЧМН в субарахноидальном пространстве.

Чаще страдают зрительный и глазодвигательные нервы, реже, лицевой, кохлео-вестибулярный (с развитием гнойного лабиринтита) и каудальная группа ЧМН.

Слайд 61

При отсутствии адекватной терапии

на

3 - 4 сутки болезни может

возникнуть дислокационной

синдром с вклинением, расстройствами дыхания и сердечной деятельности, влекущие гибель больного.

Слайд 624.Менингококковый менингит с менингококкемией

Наблюдается примерно в трети случаев генерализованной менингококковой

инфекции.Менингококкемия имеет острейшее, бурное начало, с сильным ознобом, подъемом Т до 40 и более, выраженной интоксикацией, разлитой головной болью, отсутствием аппетита и общей апатией.

Слайд 63 С первых часов на коже лица,

туловища и конечностей, слизистых оболочках появляется геморрагическая сыпь от

мелкоточечных петехий до пятени экхимозов.

Сыпь постепенно сливается в своеобразные «звездочки» неправильной формы, плотные, выступающие над кожей.

Слайд 64 Элементы сыпи представляют

бактериальные тромбы

с

перифокальным поражением сосудов,

их интенсивность

прямо зависит от уровня бактериемии.Аналогичные тромбы возникают во внутренних органах – надпочечниках (синдром Уотерхауза—Фридерихсена), эндокарде, печени и селезенке, оболочках суставов, лабиринте с развитием полной или частичной глухоты.

Слайд 65

На 3-4 день болезни

могут появиться герпетические элементы, свидетельствующие об активации латентной вирусной инфекции.

В ряде случаев менингококкемия протекает без поражения мозговых оболочек.Слайд 665. Менингококковый менинго-

энцефалит

Встречается редко, протекает

крайне

тяжело, часто осложняется вентрикулитом.

С первых дней угнетается сознание, отмечаются галлюцинации, полиморфные судороги, гиперкинезы, параличи, афазии.Менингеальные симптомы при данном менингоэнцефалите выражены относительно слабо.

Слайд 68Лабораторная диагностика.

При генерализованных формах МИ,

особенно в

случае менингококкемии, в крови развивается гиперлейкоцитоз, с резким сдвигом влево,

значительным ускорением СОЭ.Изменения коагулограммы и гемограммы коррелируют с проявлениями геморрагического и ДВС-синдромов.

Слайд 69 В случае менингита без

менингококкемии в гемограмме выявляются нейтрофильный лейкоцитоз и

ускорение СОЭ.Ликвор в первые часы болезни, истекает под повышенным давлением, опалесцирующий или бесцветный, смешанный или (реже) лимфоцитарный цитоз (10-300 кл).

Слайд 70 Ликвор, полученный через 36—48 ч

от начала

заболевания, устанавливает бактериальную природу менингита - мутный, белесоватый или серый,

выраженный нейтрофильный плеоцитоз (десятки тысяч), белок несколько повышен.При бактериоскопии ликвора, крови, материала назофарингеальных мазков обнаруживаются грамотрицательные диплококки.

Слайд 71 К экспресс-методам идентификации относятся реакция комплемент-агглютинации (РкоА), реакция латекс-агглютинации

(ЛА).

Традиционные серологические реакции, в частности реакция непрямой

гемагглютинации, имеют значение при нарастания титров специфических антител. Слайд 72 Прогноз:

При своевременном и правильном

лечении классических форм менингоккоккового менингита - благоприятный.

Менингококковый менингоэнцефалит всегда оставляет грубые резидуальные последствия.Профилактика – изоляция больных до окончания первых суток лечения, заключительная дезинфекция, обследование контактных в течение 10 дней, риампицин по 600 мг 2 раза в сутки 2-4 дня.

Слайд 73Пневмококковый менингит

Встречается в 20% случаев

гнойных менингитов. Отличаются тяжелым

течением, грубыми осложнениями,

высокой летальностью.Этиология

Возбудитель — Streptococcus pneumoniae или пневмококк насчитывает более 80 штаммов. Представляет собой овальные или ланцетовидные грамположительные диплококки, расположенные парами, окруженные толстой капсулой, неподвижные, аэробы или факультативные анаэробы.

Слайд 74Эпидемиология

Источник инфекции — больные и бактерионосители (в

популяции инфицированы до 50% детей и

25%

взрослых).Основной путь передачи – контактный, при вспышках - воздушно-капельный.

Пик заболеваний приходится на осенне-зимний период.

Слайд 75 Патогенез.

Пневмококковый

менингит

осложняет течение пневмонии,

синусита, отита,

эндокардита и других воспалительных процессов, поэтому всегда является вторичным менингитом.Наибольшее значение имеет гематогенный путь инфицирования оболочек и вещества головного мозга. Возможны контактный, метастатический и посттравматический пути патогенеза ПМ.

Слайд 76

Пневмококковый менингит

всегда

протекает с поражением

вещества головного мозга

- кактяжелый менингоэнцефалит.

Слайд 77Клиника.

Поражению ЦНС предшествуют или являются

фоном ОРЗ, пневмония, очаговая ЛОР-инфекция (синуит, отит ).

Больные имеют характерный внешний вид – бледная, с цианотичным оттенком кожа, выраженная одышка, тоны сердца глухие (эндокардит), пульс слабого напряжения, АД снижено – австрийский синдром.Слайд 78

ПМЭ начинается остро, иногда апоплектиформно.

Температура повышается до фебрильных или гектических цифр, в течение первых

часов развивается тяжелый эндотоксикоз с инфекционно-токсическим шоком и выраженными общемозговыми симптомами.Слайд 79 ПМЭ сопровождается выраженным вентрикулитом, значительным

отеком и набуханием мозга, быстрым развитием дислокационных симптомов.

Сознание нарушается от уровня оглушения до комы, наблюдаются эпизоды психомоторного возбуждения, рано появляется и быстро нарастает менингеальный синдром, характерна общая гиперестезия, у маленьких детей выбухают роднички.

Слайд 80

К

началу 2-х суток выявляются

признаки поражения – 3,7,9,10

пар ЧМН, развиваются атаксия, центральные параличи, судороги.Слайд 81

Пневмококковый сепсис развивается

редко – на коже появляется обильная петехиальная геморрагическая (реже пятнистая)

сыпь, которая в отличие от сыпи при менингококкемии не сливается, сопровождается токсическим гепатитом и гепато-лиенальным синдром.Слайд 82

ПМЭ всегда протекает в тяжелой

или крайне тяжелой форме, волнообразно, с полиорганной недостаточностью

и витальными осложнениями, грубыми нарушениями КОС, белково - катаболическими расстройствами.Слайд 83 Рано формируются очаговые постинфарктные некрозы и абсцессы

в головном мозге, гной консолидируется в мозговых оболочках, у детей

– субдуральный выпот.Слайд 84

Развиваются ликвородинамические нарушения, проявляющиеся снижением внутричерепного

давления, ликворными блоками (положительные пробы Квекенштедта, Стуккея).

Слайд 85Лабораторная диагностика.

Возбудителя

можно выделить из крови и ЦСЖ.

В

крови - нейтрофильный лейкоцитоз (20-30 тысяч), сдвиг влево, СОЭ ускорена

до 30-60 мм/час.

Ликвор - зеленовато-серого цвета, истекает под умеренно повышенным давлением, нейтрофильный плеоцитоз (десятки, сотни тысяч), белок повышен от 3-6, при эпиндематите до 10-15 г/л, уровень глюкозы и хлоридов снижен, резко положительны глобулиновые пробы.

Слайд 86

Выявление в крови и ликворе

лейкопении имеет неблагоприятное диагностическое значение.

К экспресс-методам обнаружения пневмококкового

антигена относятся РКоА, ЛА и ИФА.Слайд 87 Инфлюэнц - менингит

Инфлюэнц-менингит самая

распространенная (около половины

всех случаев) форма острого гнойного менингита. Вызывается гемофильной палочкой Афанасьева-Пфейфера (Haemophilus influenzae тип b ) - небольшие грамотрицательные бактерии, склонные к полиморфизму, имеющие капсулу, факультатативные анаэробы.

Являются облигатными паразитами, нуждаются в факторах роста, содержащихся в эритроцитах.

Слайд 88 Эпидемиология.

Передается воздушно-капельным,

реже

контактным путем. Уровень носительства достигает 90%.

Наблюдается во всех возрастах.

Наиболее восприимчивая группа — новорожденные и дети в возрасте

до 6 лет.

Заболевание чаще регистрируется в холодное время года.

Слайд 89 Клиника.

Инфлюэнц-менингит в абсолютном

большинстве случаев является проявлением генерализации гемофильной инфекции и имеет вторичный

характер.Выделяют: молниеносное, острое и затяжное течение, септицемию с очагами в других органах.

Слайд 90

Наиболее часто инфлюэнц

-

менингит развивается на фоне

обострения хронического

процесса — отита, синусита, эпиглотита, трахеита, бронхита, пневмонии. Развитию клинических проявлений поражения ЦНС предшествуют признаки данных заболеваний.

Слайд 91

Развивается медленнее, нежели менингококковый и

пневмококковый менингиты.

В течение 1-2-х суток заболевания тяжесть

состояния обусловлена симптомами интоксикации, легкими инфекционными и общемозговыми проявлениями. Часты артралгии. Больные апатичны, сонливы.

Слайд 92 К началу 3-х суток нарастают интоксикация и

общемозговые проявления, менингеальные симптомы (гиперестезия, ригидность затылочных мышц).

К 4-м суткам ИнфМ трасформируется в менингоэнцефалит - появляются признаки поражения 3, 4, 7 пар, реже кохлеарных (сенсорная тугоухость) и зрительных нервов, развиваются центральные параличи, часто наблюдается судорожный синдром.

Слайд 93

К 5—6-м суткам угнетается

сознание, развивается кома.

Инфекционно

-токсический шок и полиорганные поражения редки. Частыми и ранними осложнениями являются отек, набухание и инфаркты мозга, субдуральный выпот (нарушается выработка антидиурети-ческого гормона), гнойный вентрикулит и эпендиматит, у детей дегидратационный синдром.

Слайд 94 Поздними осложнениями,

особенно у

детей, являются затяжная и волнообразная санация ликвора, гидроцефалия, психо-неврологический дефицит,

эпилепсия, умственная отсталость, глухота.При всей тяжести и волнообраз-ности течения смертность при ИнфМ значительно ниже, чем при других менингитах и не превышает 10—15%.

Слайд 95 Лабораторная диагностика.

Кровь в

период разгара - умеренный лейкоцитоз и нейтрофилез,

ускорение СОЭ.Ликвор вытекает под небольшим давлением, мутный, с высоким нейтрофильным плеоцитозом (тысячи клеток), белок до 6 г/л.

Слайд 96 Выделить возбудителя из ликвора и

крови сложно - для роста бактерий необходим шоколадный агар.

Для экспресс-диагностики используют реакции латекс-агглюцинации (ЛА) и комплемент-агглюцинации (КоА), реже — иммуно-ферментный анализ (ИФА).Прогноз.

У детей серьезный, оставляет грубые неврологические и психические последствия.

Слайд 97

Стрептококковые и стафилококковые менингиты

Составляют от 3 до 5 % всех гнойных

менингитов.Возбудители встречаются повсеместно - колонизируют кожу, слизистые оболочки человека. Носительство кокков в организованных коллективах может достигать 30%.

Имеют вторичное происхождение и являются проявлением или осложнением хронических септических заболеваний.

Слайд 98 Клиника.

На вторые сутки развивается

менингеальный синдром, расстройства сознания углубляются до сопора, комы, появляется

грубая неврологическая симптоматика с параличами, судорожным синдромом.Характерно раннее развитие гнойного вентрикулита, ликворных блоков.

Имеют типичное септическое течение с явлениями органных и полиорганных поражений - респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ), пневмония (нередко деструктивная), поражения миокарда, почек, печени и других органов.

Слайд 99 К 7-10 дню заболевания

начинают формироваться множественные мелкие параоболочечные абсцессы, гнойно-

фибринозный спаечный

процесс, субдуральный выпот, гидроцефалия, гнойные сателлитные очаги в других органах.Лабораторная диагностика.

Гемограмма имеет «септический» характер — лейкоцитоз, иногда гиперлейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг влево, ускорение СОЭ, ко 2-й недели развиваются анемия и тромбоцитопения.

Слайд 100 Ликвор мутный, часто желтовато-

зеленого цвета,

нейтрофильный

плеоцитоз (тысячи клеток), белок —

от 2 до 6 г/л, снижение глюкозы. Возбудитель выделяется из крови и ЦСЖ.

С целью экспресс-диагностики исполь-зуются РКоА, ЛА.

Прогноз серьезный.

Летальность от 15 до 65%. Всегда остаются грубые резидуальные проявления, абсцессы мозга

Слайд 101Листериозный менингит.

Редкий гнойный менингит. Может

быть

изолированным или возникать на фоне листериозного сепсиса.

В последнее время листериоз рассматривается как ВИЧ-ассоциированная инфекция.Этиология. Возбудитель Listeria monocytogene – грамположительные палочковидные бактерии, располагающиеся короткими цепочками, аэробы или микроаэрофилы, погибают при Т ниже 20.

Возможно внутриутробное инфицирование плода, приводящее к тяжелейшим поражениям внутренних органов.

Летальность при листериозе взрослых составляет около 30%, при листериозном сепсисе новорожденных 80—90%.

Слайд 102Клиника.

Появлениям ЛистМ или ЛистМЭ

предшествует

симптоматика

генерализованного листериоза — озноб,

тяжелая интоксикация,

головная боль, миалгии, бессонница, анорексия. Характерна экзантема в виде «бабочки» на лице, полилимфоаденит, увеличение размеров селезенки и печени, желтуха, признаки поражения почек.

Развитие ЛистМ сопровождается резким усилением головной боли, повышением Т выше 39°, умеренной гиперестезией, быстрым угнетением сознания.

Слайд 103 Менингеальный и общемозговой синдромы становятся максимально выражены к

концу вторых суток.

К исходу 3-х суток возможна

утрата сознания, развитие судорожного синдро-ма, появление очаговой неврологической симптоматики.Внутричерепная гипертензия развивается медленно.

К наиболее частым осложнениям относятся раннее формирование абсцессов, вентрикулита, астения.

Летальность при ЛистМЭ особенно высока у детей до 1 года и пожилых.

Слайд 104 Лабораторная диагностика.

В

крови - умеренный лейкоцитоз или

нормоцитоз с

нейтрофилезом и лимфопенией, ускорением СОЭ. Ликвор мутный, вытекает под умеренно повышенным давлением с умеренным нейтрофильным плеоцитозом (100—500кл), белок повышен до 2—4 г/л., глюкоза снижена. Санация ликвора происходит волнообразно с длительно сохраняющимся смешанным плеоцитозом.

Возбудитель выделяется из ликвора и крови.

Серологические тесты (РСК, РНГА, РА) предусматривают исследование парных сывороток с 10—14-дневным интервалом.

Слайд 105Гнойные менингиты, вызваемые бактериями семейства Enterobacteriaceae

На них приходится около

15% гнойных менингитов.

Этиология. Наиболее значимыми являются кишечная палочка

и палочка Фридлендера - факультативные грамотрицательные аэробы, имеющие капсулу, распространены повсеместно и входят в состав нормальной микрофлоры ЖКТ.Потенциальной патогенностью обладают практически все представители семейства, необходимое условие развития заболевания — иммунодефицитное состояние больного.

Слайд 106 Патогенез.

Развитие обусловлено как

несостоятельностью иммунной системы макроорганизма вследствие различных причин (пневмония, сепсис, менингит

новорожденных или черепно-мозговая травма, хирургические операции у пожилых людей), так и принадлежностью пациентов к группам риска (онкопатология, гематологические заболевания, хронический гемодиализ и др.).Слайд 107 Клиника.

Начало острое,

период разгара часто маскируется клинической картиной

фонового заболевания.

Ранними проявлениями чаще всего является вторая волна лихорадки с подъемом температуры тела до 38—39°.

Быстро нарастает общемозговой и оболочечный синдромы, синдром внутричерепной гипертензии, выраженной интоксикации.

К исходу 2-х суток возможно развитие сопорозного состояния или комы.

Рано развиваются спастические параличи, поражаются ЧМН, стволовые расстройства.

Симптомы отека и набухания мозга.

Слайд 108 Поражение ЦНС сопровождается

тяжелыми

нарушениями водно-

электролитного баланса (эксикоз), КОС,

белково-катаболитными расстройствами, развитием легочной недостаточности, ДВС- и геморрагическим синдромами.Летальность при данных М колеблется от 30 до 70%.

Выздоровление характеризуется вялой и волнообразной санацией ЦСЖ, стойкими неврологическими расстройствами, цереброгенной астенией, психомоторными и психосенсорными нарушениями.

Слайд 109 Лабораторная диагностика.

В крови

- умеренный нейтрофильный

лейкоцитоз,

ускорение СОЭ. Ликвор мутный, вязкий, с нитями фибрина, давление понижено или нормальное, цитоз нейтрофильный (500—1000 кл,). Белок 3—4 г/л, снижается глюкоза.

Бакпосевы крови не информативны из-за кратковременности бактериемии.

Наиболее высокий процент расшифровки этиологии достигается при сочетанном использовании культурального метода, реакции латекс-агглютинации и ПЦР.

Слайд 110Менингиты, вызываемые грибами.

Возбудителями бывают грибы чаще

рода Cаndida, Aspergillius, Rhodotorum – факультативные анаэробы. Сохраняются

внутри фагоцитов и вместе с ними распространяются по всему организму.Широко распространены – создают вторичные бактерио-кандидозные и вирусно-кандидозные ассоциации.

Развитие микоза чаще происходит при иммуносупрессии, диабетом, хрон.почечной и печен. недостаточностью, СПИДом, лечения кортикостероидами и антибиотиками.

Возможны инфицирования плода, мед. инструментария.

Слайд 111 Клиника.

Преобладают токсико-инфекционные синдромы.

Течение вялое,

медленно прогредиентное.

Нарушается сознание, выявляются нерезко выраженные менингеальные

и очаговые симптомы.Ликвор: нейтроф.лимфоцит.цитоз до 600 кл, белок увеличен, снижение глюкозы.

Практически всегда высевается возбудитель.

Слайд 112Амебный менингит

Раньше встречался в областях с

теплым климатом, в последнее время зарегистрированы случаи заболевания в

средней полосе России.Возбудитель – амеба типа Naegrelia fowleri.

Заражение происходит при купании и использовании воды стоячих водоемов.

Амебы проникают в мозговые оболочки по обонятельным нитям через решетчатую кость и поражают область передней мозговой ямки.

Слайд 113Клиника:

Заболевание начинается остро

с выраженным

общеинфекционными и общемозговыми синдромами.

Цефалгии интенсивные, мучительные, сопровождаются многократной рвотой, быстро

развиваются менингеальные симптомы, в неврологическом статусе – выпадение обоняния, симптомы поражения лобных долей с резким нарастанием симптоматики, глубоким угнетением сознания.Слайд 114 В ликворе – нейтрофильный плеоцитоз, большое количество

эритроцитов, сахара снижены.

Без лечения больные погибают в

течение 10-14 дней.Лечение – амфотерицин В 500-1200 ЕД/кг в/в капельно ежедневно , 6-8 недель.

Слайд 115Хронический и рецидивирующий гнойный менингит.

Возникают при наличии анатомического

дефекта костей черепа после ЧМТ, при хронических гнойных процессах в

полостях носа и других органахВозбудители разнообразные, чаще пневмококк.

Слайд 116Серозные бактериальные менингиты.

Серозные менингиты – название

инфекционно-воспалительных процессов

в мягкой мозговой оболочке, протекающих с

лимфоцитарным (реже смешанным) плеоцитозом. Вызываются различными бактериями, микоплазмами, лептоспирами, боррелиями и др.

Необходимо учитывать - изменения ЦСЖ на ранних сроках менингитов любой этиологии могут протекать с лимфоцитарно-моноцитарным плеоцитозом.

Слайд 117 Серозные менингиты вызываемые энтеробактериям Yersinia

pseudotuberculosis, Y. enterocolitica,

Salm. typhimurium и Salm. enterica.

Патогенез менингитов при иерсиниозе и сальмонеллезе обусловлен генерализованным или септическим течением основного заболевания и менингит является вторичной очаговой формой инфекции.

Слайд 118Псевдотуберкулезные менингиты

развиваются при тяжелом течении

смешанных или

генерализованных форм заболевания, как правило, имеют доброкачественное течение.

При

псевдотуберкулезе воспаление мягкой мозговой оболочки развивается на пике интоксикационного синдрома.Клиническая картина менингита характеризуется общемозговой и оболочечной симптоматикой, быстро регрессирующей при этиопатогенетической терапии.

Слайд 119

Менингиты, вызванные

Y. enterocolitica, соответствуют

«второй» волне интоксикации.

В клинике преобладает общемозговая симптоматика, менингеальный

синдром выражен незначительно. Ликвор — бесцветный, прозрачный, вытекает под повышенным давлением, цитоз от 10 до 100 клеток, преобладают моноциты и лимфоциты.

Слайд 120 Салмонеллезный менингит

Чаще встречается у

детей первого год

жизни с родовой травмой.

У старших детей СМ развивается на фоне гастроэнтерита.Клиника - тяжелое течение с токсикозом, септицемией или септикопиемией, на коже возможно появление мелкоточечной сыпи, увеличиваются паренхиматозные органы, развивается ВЧГ.

В крови гиперлейкоцитоз.

Ликвор может быть прозрачным с небольшим кол-вом клеток или гнойным, с большим количеством полинуклеаров.

Слайд 121 Лептоспирозный менингит

Осложняет течение острого

периода желтушной и безжелтушной форм гепатита, на фоне второй волны

лихорадки.В 30—40% случаев лептоспироз протекает с клинико-лабораторными признаками менингита.

Род Leptospira принадлежит семейству спирохет, возбудитель является грамотрицательной подвижной спиральной палочкой, строгий аэроб.

Слайд 122Эпидемиология.

Лептоспироз — зооантропоноз с природной и антропургической очаговостью.

Возбудитель распространен

повсеместно, резервуаром инфекции являются дикие и домашние животные, заражение происходит

комбинированным путем — водно-контактным через кожу и слизистые.К группе риска по заражению лептоспирозом относятся работники животноводческого профиля, сантех.работники.

Частой эпидемической предпосылкой является купание в природных водоемах со «стоячей водой».

Слайд 123Патогенез

Возбудитель проникает в лимфо- и кровоток. Продолжительность бактериемии

4—5 суток.

Лептоспиры сначала избирательно накапливаются в почках

и печени, а при вторичной, более массивной бактериемии, инфицируют и другие органы, в т.ч. мягкие мозговые оболочки. Слайд 124 Клиника.

Тяжесть состояния определяется выраженной

интоксикацией, острой почечной и печеночной недостаточ-ностью, ДВС- и геморрагическим синдромом,

респираторным дистресс-синдромом, поражением миокарда.Формируется картина полиорганной недостаточности, приводящая к летальному исходу.

На фоне тяжелой желтушной формы лептоспироза клиническими признаками ЛепМ являются появление общемозговых и менингеальных синдромов, появляющиеся к исходу 2—4-х суток от начала заболевания.

Слайд 125Лабораторная диагностика.

В гемограмме - гиперлейкоцитоз,

нейтрофилез, значительное

ускорение СОЭ, к исходу 5-7 суток анемия и

тромбоцитопения.ДВС-синдром сопровождается выражен-ными изменениями коагулограммы.

Ликвор вытекает под повышенным давлением, при желтушных формах заболевания с желтой окраской, опалесцирует, плеоцитоз смешанный

(до 100—500 клеток).

Слайд 126 Прямая микроскопия крови, ЦСЖ,

мочи. Культуральные посевы

крови,

ЦСЖ, мочи.

Серологическими тестами (реакции микроагглютинации,

РСК с парными сыворотками).Для ранней диагностики наиболее перспективным является молекулярно-генетический метод полимеразной цепной реакции - ПЦР (исследуют кровь, ЦСЖ, мочу).

Слайд 127Микоплазмозный менингит

Встречается у 2—5% больных

микоплазмозом.

Всегда развивается в результате

гематогенной диссеминации и как осложнение течения специфической пневмонии (при повторной бактериемии), при внутриутробном поражении плода.Микоплазма — бактериальный антропоноз, на долю которого в группе ОРЗ приходится до 5—6%, а в структуре пневмоний — до 20% всех случаев.

Микоплазмы – факультативные грамотрицат -ельные анаэробы. Наиболее тяжелые формы микоплазмоза вызываются М. pneumoniae.

Слайд 128 Эпидемиология.

Заражение происходит

чаще воздушно-капельным путем, реже — половым и внутриутробным. Здоровое носительство

патогенных микоплазм наблюдается у 30-40% женщин.Клиника.

Развернутой картине МикМ предшествует острая пневмония с синдромом интоксикации.

Развитие менингеального симптомокомплекса свидетельствует о присоединении М.

Лабораторная диагностика.

Ликвор - бесцветный, прозрачный или слегка опалесцирующий, лимфоцитарный или смешанный плеоцитоз (100—500 клеток). Крайне редко встречаются случаи с «гнойным» характером изменений ЦСЖ.

Слайд 129Этиологическая диагностика

проведение серологических тестов

(РСК, РНГА и

др.), только с парными сыворотками.

Для экспресс-диагностики применяют

иммунологические методы (РИФ, ИФА). Наиболее достоверными являются методы молекулярно-генетической диагностики - полимеразная цепная реакция (ПЦР), метод гибридизации ДНК.Слайд 130

Орнитозный менингит

Наблюдается на

фоне орнитозной интерстициальной пневмонии. Состояние больных резко ухудшается - усиливаются головные боли, возникает продолжительная (3—4 недели) лихорадка до 39—40°, слабость, нарушается сон (бессонница), миалгии, галлюцинации.

Характерной особенностью ОрнМ является позднее, не ранее 5 -7 суток от начала заболевания, появление менингеального синдрома.

В ликворе - умеренный плеоцитоз (50-500 клеток), из которых 70-95% - лимфоциты, количество белка нормальное или несколько повышенное, содержание сахара и хлоридов не изменяется.

Слайд 131 Помимо ОрнМ возможно появление

признаков энцефалита.

У большинства больных заболевание протекает доброкачественно, но

для орнитоза свойственна длительная реконвалесценция с выраженным астено-вегетативным синдромом.В пользу орнитозной природы М свидетельствуют эпид.предпосылки (контакт с птицами), пневмония, гепато-лиенальный синдром, изменения гемограммы (умеренное увеличение СОЭ, в первые дни болезни лейкоцитоз, сменяющийся лейкопенией, относительный лимфомоноцитоз).

Этиологическим подтверждением диагноза является нарастание титров специфических антител в РСК (1:16 и выше) или в РТГА (1:512 и выше).

Слайд 132Принципы этиотропной терапии грибковых менингитов

Взрослые: Амфотерицин В 0,6-1 (1,5) мг/кг/сут,

в/в 7 сут, затем 0,8 мг/кг/сут и 0,3 (0.5) мг/сут

интратекально (в желудочки мозга) 2 раза в неделю до нормализации ликвора (несколько месяцев).Флюкозназол 400-800 мг/сут внутрь.

Дети: Флюкозназол 6 мг/кт/сут внутрь.

Амфотерицин В 0,5-0.8 мг/кг/сут внутривенно + флуцитозин 37,5 (20) мг/кг через 6 ч 6 не д.

Затем флюконазол 200 мг/сут внутрь

Флюконазол 400 мг/сут внутрь 8-10 нед (для менее тяжелых пациентов).

Продолжительность лечения при высокой вероятности рецидива до 2 лет .

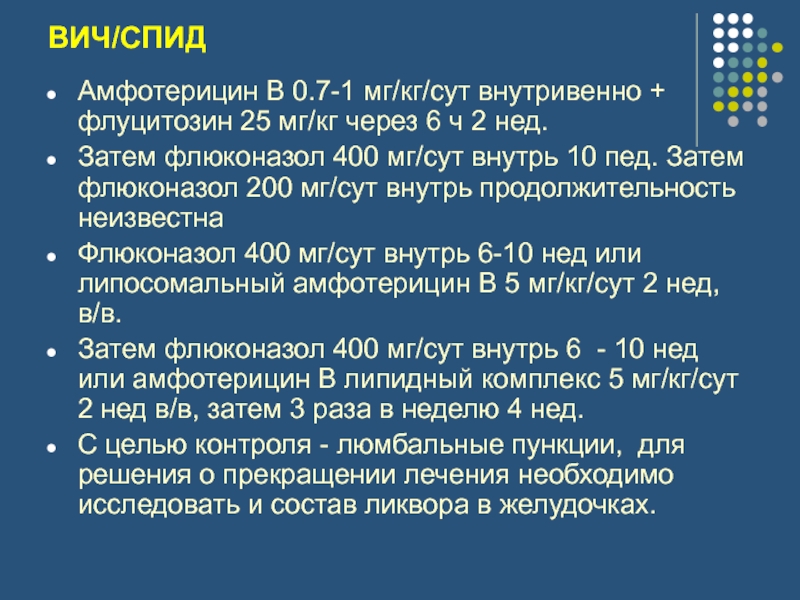

Слайд 133ВИЧ/СПИД

Амфотерицин В 0.7-1 мг/кг/сут внутривенно + флуцитозин 25 мг/кг через

6 ч 2 нед.

Затем флюконазол 400 мг/сут внутрь 10

пед. Затем флюконазол 200 мг/сут внутрь продолжительность неизвестнаФлюконазол 400 мг/сут внутрь 6-10 нед или липосомальный амфотерицин В 5 мг/кг/сут 2 нед, в/в.

Затем флюконазол 400 мг/сут внутрь 6 - 10 нед или амфотерицин В липидный комплекс 5 мг/кг/сут 2 нед в/в, затем 3 раза в неделю 4 нед.

С целью контроля - люмбальные пункции, для решения о прекращении лечения необходимо исследовать и состав ликвора в желудочках.

Слайд 134Серозные вирусные менингиты.

Среди них наиболее

часто встречаются вторичные вирусные менингиты, которые могут являться проявлением манифестацией

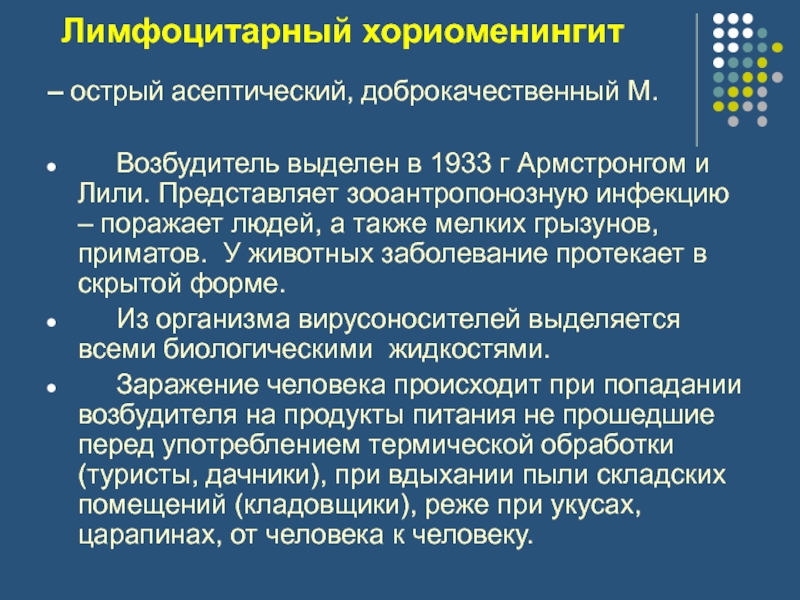

основного заболевания или его осложнения.Слайд 135Лимфоцитарный хориоменингит

– острый асептический, доброкачественный М.

Возбудитель

выделен в 1933 г Армстронгом и Лили. Представляет зооантропонозную инфекцию

– поражает людей, а также мелких грызунов, приматов. У животных заболевание протекает в скрытой форме.Из организма вирусоносителей выделяется всеми биологическими жидкостями.

Заражение человека происходит при попадании возбудителя на продукты питания не прошедшие перед употреблением термической обработки (туристы, дачники), при вдыхании пыли складских помещений (кладовщики), реже при укусах, царапинах, от человека к человеку.

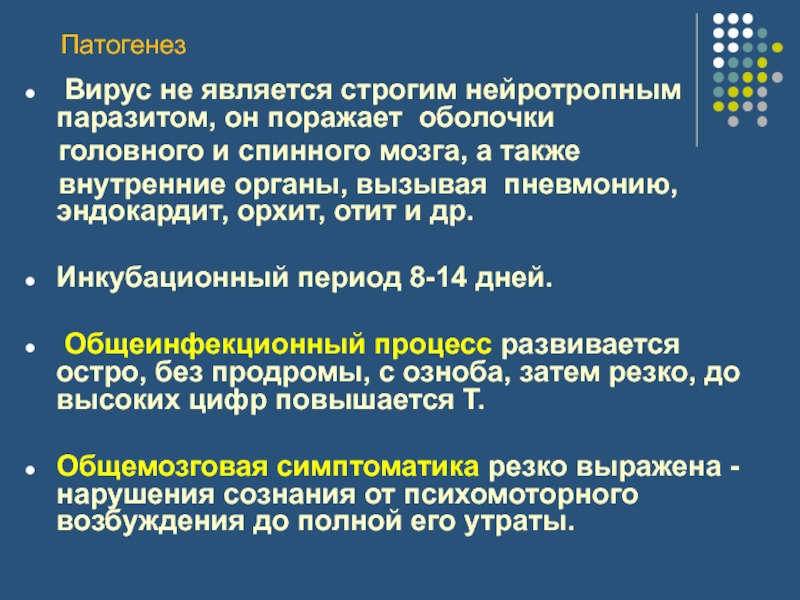

Слайд 136 Патогенез

Вирус не является строгим нейротропным паразитом, он

поражает оболочки

головного и спинного мозга, а также

внутренние органы, вызывая пневмонию, эндокардит, орхит, отит и др.Инкубационный период 8-14 дней.

Общеинфекционный процесс развивается остро, без продромы, с озноба, затем резко, до высоких цифр повышается Т.

Общемозговая симптоматика резко выражена - нарушения сознания от психомоторного возбуждения до полной его утраты.

Слайд 137 Менингеальные симптомы появляются

рано, у части больных поражаются

1,2,3,6 пары ЧМН, парезы наблюдаются редко.

Общеинфекционные и

общемозговые синдромы исчезают через 2-3 недели.менингеальные симптомы угасают медленно (до 2 мес).

У реконвалесцентов часты приступы цефалгий.

Возможен переход в хроническую стадию, которая протекает несколько лет и заканчивается гибелью больного.

На глазном дне – стушеванность дисков зрительных нервов, расширение венозной сети.

Поясничный прокол выявляет гипертензию, ликвор прозрачный, лимфоцитарный плеоцитоз (30-120).

Слайд 138 Энтеровирусные менингиты (менингоэнцефалиты}

Этиология. Возбудители энтеровирусных

инфекций относятся

к семейству Picornaviridae рода Enterovirus, включающего вирусы полиомиелита человека ,

вирусы ЭСНО (Enteric Citopatogenis Human Orphan – вирусы-сироты, поражающие клетки тонкого кишечника), Коксаки группы А.Вирусы имеют малый размер, односпиральную РНК, долго сохраняют свою активность в сточных водах и хлорированной воде, устойчивы к эфиру, кислой среде (рН 4,0), желчи, 70% спирту, 5% лизолу.

Инактивируются при нагревании, высушивании и УФ-облучении.

Слайд 139Эпидемиология.

Энтеровирусы распространены повсеместно, вирусоносительство достигает 50%, распространяются фекально-оральным путем.

Эпидемии возникают в теплое время года и вследствие

высокой контагиозности возбудителя протекают в виде вспышек, при этом выделяется не один, а несколько кишечных вирусов, каждый из которых быть причиной заболевания.В зависимости от скученности коллектива и санитарных условий в 40—70% возможны повторные заболевания. Нередко наблюдается и бессимптомное течение инфекции.

Энтеровирусные инфекции часто сопровождаются поражением мозговых оболочек, поэтому ЭнтМ называют – эпидемическими серозными М.

Слайд 140Патогенез.

Воспалительный процесс начинается в

пейеровых бляшках

и брыжеечных лимфатических узлах, сопровождаясь ЖК- расстройствами, затем вирусы проникают

в кровь.Не исключаются невральный и лимфогенный пути распространения. и разносятся по всему организму.

Энтеровирусы имеют высокую нейротропность и способны проникать через ГЭ барьер.

Помимо нервной системы к органам-мишеням относятся сердце, сосуды, печень, поджелудочная железа, селезенка, легкие, скелетные мышцы и др.

Несмотря на схожесть эпидемиологии и патогенеза различных серотипов энтеровирусов, более выраженная тенденция поражать мозговые оболочки и мозг присуща вирусам Коксаки и ECHO.

Слайд 141 Клиника.

Инкубационный период составляет от 3 до 10 дней,

продромальный период выражен слабо и зачастую отсутствует, манифестация

заболевания наступаетостро и быстро достигает максимума.

Свойственно от 2 до 4 лихорадочных волн, которые носят кратковременный характер. В большинстве случаев Т нормализуется уже к 3—6-му дню болезни, не зависимо от сроков проводимого лечения.

С начала заболевания выявляются менингеальные знаки и общемозговые явления (помрачение сознания, вялость, сонливость, апатия), но они имеют слабую выраженность и нестойкость. По этой причине нередко, выявив менингеальные знаки в первый день болезни, на второй — врач уже расценивает их как сомнительные, а при поздней госпитализации (3—5-й день болезни) они могут и вовсе отсутствовать.

Расстройств чувствительности клинической форме не наблюдается.

Слайд 142 К характерным жалобам относятся диспепсические расстройства и схваткообраз-

ная боль в околопупочной области, выявляется обложенный язык, вздутие и

болезненность живота, умеренное урчание, позднее определяется увеличение печени и селезенки.Реже выявляются признаки поражения кожи и слизистых , гиперемия и наличие пятнистой экзантемы, иногда геморрагического характера, увеличение периферических лимфатических узлов.

Диагноз подтверждается исследованием ЦСЖ, где выявляется клеточно-белковая диссоциация.

Энтеровирусные М относятся к самораз-решающимся заболеваниям (кроме детей до 1 года) и заканчиваются выздоровлением. У 10% больных возможны тяжелые поражения различных отделов ЦНС.

Слайд 143При поражении ЦНС возникают:

глубокие расстройства сознания с бредом

и клонико-тоническими судорогами.

очаговая симптоматика - нистагм, центральные параличи мимической

мускулатуры и языка, атаксия, резко повышенные сухожильные рефлексы, угасание брюшных рефлексов, появление пирамидных знаков и др. вовлечение в патологический процесс стволовых структур приводит к летальному исходу.

Слайд 144Этиологическая диагностика

сложна и предусматривает выделение вируса из кала (ликвора)

с использованием вирусологических методов и постановку реакции нейтрализации с аутоштаммом.

положительный ответ выделения вируса возможен на 3-4-й недели. К экспресс диагностическим методам относят РСК в виде комплементно-

Слайд 145Менингит, вызванный вирусом эпидемического паротита.

Этиология.

Вирус эпидемического паротита Pneumophilis parotitidis — относится к роду

парамиксовирусов, патогенен только для человека, содержит РНК, чувствителен к воздействию химических и физических факторов, инактивируется в течение 20 мин при 60°.Обладает гемагглютинирующей и гемолинизирующей активностью.

В острой стадии болезни вирус выделяется из слюны, мочи, крови, грудного молока, тестикулярной ткани, при менингите — из ЦСЖ.

Слайд 146Эпидемиология.

Источником инфекции является больной, выделяющий вирус паротита со слюной, где

он обнаруживается в последние дни инкубационного периода и в

первые 3—5 дней болезни.Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем.

Эпидемический паротит встречается в виде спорадических заболеваний и эпидемических вспышек.

Возникновению массовых заболеваний способствуют скученность населения, пребывание в закрытых помещениях.

Слайд 147 Максимум заболеваемости регистрируется в зимне-весенние

месяцы.

Чаще болеют дети в возрасте 5 -15 лет.

Среди взрослых эпид.паротит регистрируется преимущественно у лиц 16—25 лет. Врожденной невосприимчивости к паротиту нет.

После перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет, но возможны повторные заболевания.

Слайд 148Патогенез.

Входными воротами инфекции являются

слизистые оболочки рта и

носоглотки, где в

течение инкубационного периода (15—21 день)

происходит накопление и размножение вируса. током крови вирус ЗАНОСИТСЯ к железистым органам и МО вызывает соответствующую клиническую картину.

К 7—9-му дню болезни у заболевшего происходит накопление специфических антител, что способствует процессу выздоровления.

В механизме саногенеза большую роль играют ингибиторы слюны, способные подавлять вирусную активность. Такая способность у различных людей неодинакова и зависит от возраста.

Определенная роль отводится аллергической перестройке организма.

Слайд 149 Клиника.

Инкубационный период составляет

18—21 день. заболевание начинается остро — в

течение первых суток повышается Т до фебрильных цифр и опухают околоушные слюнные железы (часто наблюдается сочетанное поражение других слюнных желез). Ведущей жалобой является чувство напряжения и боль в околоушной области. Отмечается сухость во рту, боли при жевании, открывании рта, боль и шум в ушах, снижение слуха, вследствие распространения отека на область слухового прохода и евстахиевой трубы. Максимальная отечность развивается к 3—5-му дню болезни.

Слайд 150 Характерным проявлением паротитной инфекции является вовлечение в патологический

процесс и других

железистых органов - поджелудочной железы.

Наиболее часто на 7—10-й день у мужчин поражаются половые железы (орхит или орхиэпидидимит), чаще с одной стороны.

У детей в возрасте до 14 лет паротитный орхит не развивается.

У женщин осложнения встречаются с меньшей частотой в виде оофоритов, бартолинитов и маститов.

Признаки поражения ЦНС при эпидемическом паротите в среднем выявляются у 50% больных.

Слайд 151 Развитие паротитного менингита чаще всего сопровождается второй волной интоксикации

(повышение Т до 38-39°, общая слабость, адинамия, головная

боль, тошнота, нередко — рвота, иногда повторная, головокружение).С первых часов заболевания умеренно выражены менингеальные симптомы, характерно снижение или отсутствие брюшных рефлексов.

Максимального развития неврологические симптомы достигают уже вначале заболевания, сохраняются в течение 3—8 дней, в тяжелых случаях дольше.

В ряде случаев м может быть единственным проявлением паротитной инфекции («менингит без паротита») или предшествовать развитию поражения слюнных желез.

К более редким проявлениям поражений нервной системы при эпидемическом паротите относят энцефалит, поперечный миелит, мозжечковую атаксию и синдром Гийена-Барре.

Слайд 152 Обратное развитие проявлений ПарМ

отмечается, с момента начала

симптоматической терапии.

На 3—6-е сутки нормализуется Т, купируются головная боль и рвота, восстанавливаются сон и аппетит, исчезают менингеальные знаки. Санация ликвора отстает от регресса клинической симптоматики на 3-4 недели.

Проведение контрольной люмбальной пункции при ПарМ ранее чем через 4 недели от момента установления диагноза не целесообразно.

ПарМ протекает доброкачественно, выздоровление наступает через 1—1,5 месяца. Резидуальные явления не характерны.

У реконвалесцентов сохраняется цереброгенная астенизация.

Слайд 153 Лабораторная диагностика.

В крови

- лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз, СОЭ

нормальная или

несколько ускоренна. Умеренный лейкоцитоз с 7-10-го дня при осложненных формах эпидемического паротита.

Ликвор - давление повышено (до 300—400 мм вод. ст.),

плеоцитоз (300-700 кл), смешанный на ранних сроках заболевания, затем лимфоцитарный. Количество белка 0,3—0,9 г/л, уровень сахара и хлоридов не меняется. Это имеет значение при проведении дифф. диагностики с ТубМ.

Наибольшее значение имеют РСК, РТГА с использованием парных сывороток крови, взятых с 10—14-дневным интервалом, при этом диагностическим является титр 1:80, а при исследовании парных сывороток — 4-кратное и более увеличение (снижение) титра.

Установлено диагностическое преимущество РСК над РТГА, особенно при бессимптомных и стертых форм эпид. паротита.

Наиболее доказательным является выделение вируса из крови, смывов из глотки, в секрете слюнных желез, из ликвора и мочи.

Иммунофлюоресцентные методы позволяют обнаружить вирус эпид. паротита на клеточной культуре уже через 2—3 дня, однако их осуществление возможно лишь в вирусологических лабораториях.

Слайд 154Менингиты (менингоэнцефалиты) при кори и краснухе

Коревой МЭ вызывается вирусом кори

—

Morbillivirus семейства Paramyxoviridae.

Частота

осложнений в виде энцефалитов, менингитов, энцефаломиелитов, подострого склерозирующего панэнцефалита не большая. Поражения НС развиваются в остром периоде на 3—5 сутки с момента появления сыпи, реже в периоде пигментации.

Появляются расстройства сознания, вплоть до продолжительной комы, клонико-тонические судороги,

геми-, пара- и тетрапарезы, нарушения функции тазовых органов.

Летальность достигает 10—20%.

В ликворе - умеренный лимфоцитарный плеоцитоз, белок несколько увеличен или не изменен, сахара могут быть снижены, уровень хлоридов не меняется.

Слайд 155 Краснушный МЭ — редкое осложнение краснухи

(1 на 5—6 тыс. больных), развивается

преимуще-ственно у лиц среднего возраста, летальность до 15—20%.Вызывается вирусом, который близок к тогавирусам,

в отличие от них содержит нейраминидазу.

развиваются в периоде высыпаний (3—5-й день).

Начало острое, с высокой лихорадкой, рвотой, судорогами, нарушением глазодвигательной иннервации, быстрой потерей сознания, отчетливо выражен менин-геальный синдром.

Возможно развитие отека головного мозга с синдромом вклинения.

больные погибают к исходу 3 суток с момента появления признаков поражения ЦНС.

При благоприятном исходе остаточных явлений после КрМЭ, не наблюдается.

В ликворе – давление повышено, небольшой лимфоцитарный плеоцитоз при несколько повышенном уровне сахара и белка.

Слайд 156Лабораторная диагностика

Проводится при атипичной картине основного заболевания.

Используются вирусологические методы, реакция иммунофлюоресценции с носоглоточным

материалом, ИФА, серологические реакции, выявляющие нарастание титра антител — РСК, ГТГА.Слайд 157Ветряночный менингоэнцефалит.

Редкое осложнение ветряной оспы,

вызываемой

BV-ZО.

Диагностика поражения цнс, сложностей не вызывает, поскольку проявлениям менинго-энцефалита

предшествует период полиморфной везикулезной экзантемы и энантемы. ХарактерныЙ признак - обнаружение элементов сыпи на волосистой части головы. К 3—4 дню болезни на обнаруживаются одновременно пятна, папулы, везикулы, пустулы и корочки (полиморфизм сыпи).

Энцефалиты протекают с гемиплегиями, мозжечковой атаксией, поражением подкорковых ганглиев.

Течение ветряночных энцефалитов благоприятное.

При тяжелых формах менингоэнцефалитов ЛЕТАЛЬНОСТЬ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 10%

Слайд 158Менингиты и менингоэнцефалиты, осложняющие течение другой клинической

формы

BV-Z-инфекции — опоясывающего лишая (Herpes zoster).

развиваются на фоне

распространенной или генерализованной формы заболевания. Чаще заболевают лица преклонного возраста и с выраженным фоновым иммунодефицитом. Характеризуются тяжелой интоксикацией, выраженным местным болевым синдромом и характерной периневральной локализацией кожно-слизистых высыпаний с типичной их динамикой.

О присоединении менингоэнцефалита свидетельствуют интенсивные цефалгии, распирающего характера, рвоты, ВЧГ, нарушения сознания от апатии до сопора и комы.

Вероятность развития МЭ повышается при черепно-лицевой локализации кожных высыпаний.

Ликвор - лимфоцитарный плеоцитоз (100—300 кл), умеренное повышение белка (до 1,0—1,6 г/л).

Слайд 159 Т У Б Е Р К У Л Е

З Н Ы Й М Е Н И

Н Г И Т ТубМ является одной из основных причин

смерти от инфекционно-воспалительных заболеваний нервной системы.

В конце 19 века по результатам исследования ликвора и высева их него бактерий - палочек Коха, был впервые диагностирован ТубМ.

Этиология. Возбудитель – микобактерия имеет полиморфный вид. Является облигатным паразитом человека. Содержит более 4 тысяч генов, в т.ч. ген «лекарственной устойчивости».

Существует несколько видов микобактерий, различающиеся разной патогенностью.

Слайд 160Эпидемиология.

Заболеваемость ТБ стремительно

растет и достигла 90

– 100 на 100 тыс. населения, занимает первое место среди

инфекционных заболеваний.Возросла частота особо тяжелых, бурно протекающих форм болезни, резистент-ных к противотуберкулезным препаратам.

ТубМ чаще всего развивается на фоне специфического процесса в других органах (легких, бронхиальных лимфо-узлах, почках) и является проявлением гематогенно-диссеминированного ТБЦ.

В 30% случаев первичный очаг не обна-руживается.

Слайд 161 ТубМ чаще возникает у детей от

6

мес. до 6 лет, у взрослых в 30-40 лет.

Большая заболеваемость среди медицинского персонала.ТубМ вследствие медленного нарастания неврологической симптоматики и атипичного течения поздно диагностируется, особенно при присоединении к туберкулезной другой инфекции, в последние годы СПИДа -возникает «инфекция в инфекции».

Слайд 162Патоморфология и патогенез.

Микобактерия гематогенным, реже

контактным путями заносится в

сосудистые сплетения желудочков мозга,

вызывая хориоэпендиматит, затем распространяется на все оболочки головного и спинного мозга.Здесь развиваются три составные части инфекционно-аллергического процесса:

воспалительная менингитная эксудация

васкулит артерий среднего и мелкого калибра

нарушения гемо- и ликвородинамики

Слайд 163 Выделяют две стадии туберкулезного МЭ

Эсудативная

В ММО возникают милиарные

бугорки с развитием серо-зеленого желатинозного экссудата. Бугорки, величиной с просяное зерно, сначала серого цвета и малозаметные. Затем вследствие казеозного распада становятся желтыми, хорошо различимыми. Излюбленная локализация элементов – эпендима желудочков, основание мозга, межножковое пространство, Сильвиева борозда и по ходу крупных мозговых сосудов.

Слайд 164 Постепенно МО теряют прозрачность, становятся мутными, покрываются

серозно-фибринозным экссудатом.

Продолжительность стадии - от

2 до 4 недель.Перечисленные изменения при адекватном лечении обратимы, но без достаточной терапии процесс переходит в следующую стадию.

Слайд 1652. Пролиферативная (продуктивная)

В желудочках, в МО

образуются

спайки, сращения, рубцы, возникают нарушения гемо- и ликвородинамики.

Особенно страдают сосуды основания мозга, ВСА, СМА, артерии базальных ганглиев.Формируется гидроцефально-гипертензивный синдром, поражается вещество головного и спинного мозга.

Позднее образуются петрификаты.

С этой стадии заболевание носит трудно обратимый характер.

Слайд 166 Клиника

Начало туберкулезного менингита,

в

отличие от других М, кроме грибковых, подострое, незаметное, с медленным

развитием менингеального симптомокомплекса.

Чем ярче проявлял себя туберкулез в других органах, тем менее четко проявляются признаки ТубМ на начальных этапах его развития.

Слайд 167

В продромальный

период

наблюдается общая слабость, быстрая утомляемость, недомогание,

разбитость, нарастающий к вечеру субфебрилитет, отсутствие аппетита, похудание, бледность кожных покровов, утрата интереса к окружающему, стремление к уединению, извращается сон.Слайд 168 Постепенно усиливается головная

боль, без

видимых причин,

внезапная рвота.

Появляются когнитивные нарушения – снижается память на текущие события, больные могут непроизвольно искажать анамнестические сведения, путаться в своих ощущениях, дезориентированы в пространстве и во времени, возможны шизоподобные синдромы, кошмарные сновидения.

Слайд 169 Перечисленная симптоматика

неуклонно нарастает в

течение

2-4 недель, соответствуя продолжительности экссудативной стадии.

В конце продромального периода появляются редуцированные менингеальные симптомы,начинает формироваться клиника собственно Туб М.

Слайд 170 Состояние больных резко ухудшается – повышается

Т до 39-40 (у пожилых и

ослабленных людей фебрильного

скачка может и не быть), головная боль становится невыносимой, мучительной, больные держаться за голову, стонут, учащается рвота, часто фонтаном. ТубМ всегда протекает на яркий вегетативном фоне с тотальным гипергидрозом, пятнами Труссо, резкими колебаниями АД и пульса, характерно появление периодического дыхания с глубокими вздохами.

Слайд 171 Постепенно становятся более отчетливыми менингеальные