Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Основы научных исследований

Содержание

- 1. Основы научных исследований

- 2. Лекция №3Методы исследования и получения информации.Проблема метода в научном исследовании.Задачи исследования.Гипотеза исследования.

- 3. Методы исследованияМетод (от от греческого μέθοδος) –

- 4. Метод — это совокупность рациональных действий, которые необходимо

- 5. *Анализ - процедура мысленного (или реального) расчленения

- 6. *Индукция – способ рассуждения или метод получения

- 7. *Абстрагирование – отвлечение от несущественных свойств объекта

- 8. *Идеализация – мысленное конструирование понятий об объектах,

- 9. *Восхождение от абстрактного к конкретному – предполагает

- 10. Эмпирические методы исследования*Изучение и анализ литературы и

- 11. Предмет исследования системно организован**Берёзкин Ю.М. Методология научных исследований (деятельностный подход): курс лекций

- 12. Примеры корректных формулировок цели исследования1. Отбор и

- 13. Возможные ошибочные действия при определении цели исследования

- 14. ТренингПредложите варианты формулировок целей исследования, исходя из

- 15. Задачи исследованияСледует стремиться к тому, чтобы формулировка

- 16. 1. При анализе литературы необходимый процесс исследования

- 17. Гипотеза исследованияГипотеза - это научное предположение, выдвинутое,

- 18. Пример гипотезы исследования«Система профилактики возникновения психомоторных нарушений

- 19. Возможные ошибочные действия при построении гипотез:Гипотеза звучит

- 20. ТренингЦитата:«Художественный образ тоже есть обобщение и тоже

- 21. Цитата:«Талант – это способность заражать других своими

- 22. Цитата:А.Гольденвейзер: «Когда начинают обучение игре на каком-нибудь

- 23. Цитата:«...Активными методами обучения в процессе занятий на

- 24. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Лекция №3

Методы исследования и получения информации.

Проблема метода в научном исследовании.

Задачи

исследования.

Слайд 3Методы исследования

Метод (от от греческого μέθοδος) –

путь к чему-либо.

«Метод

– это путь познания, это способ, посредством которого познается предмет

науки»(С.Л.Рубинштейн)

Слайд 4Метод — это совокупность рациональных действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить

определённую задачу или достичь определённой цели.

По уровню проникновения в сущность

объекта (области исследования) выделяют группу методов теоретического исследования, связанного с мысленным абстрагированием от реальности, построением моделей, проникновением в сущность изучаемого, и методов эмпирического исследования, основанного на опыте, практике, эксперименте. Слайд 5*Анализ - процедура мысленного (или реального) расчленения (разложения) объекта на

составные элементы в целях выявления их системных свойств и отношений.

*Синтез

– операция соединения выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в единое целое.Общетеоретические методы исследования

Слайд 6*Индукция – способ рассуждения или метод получения знания, при котором

общий вывод делается на основе обобщения частных посылок.

*Дедукция – способ

рассуждения или метод получения знания от общего к частному.*Аналогия – прием познания, при котором наличие сходства нетождественных объектов позволяет предположить их сходство и в других признаках.

*Сравнение – процесс количественного или качественного сопоставления разных свойств двух (и более) объектов.

Слайд 7*Абстрагирование – отвлечение от несущественных свойств объекта исследования.

*Обобщение – логическая

операция, заключающаяся в нахождении для некоторой группы явлений нового, более

широкого понятия, отражающего общность свойств этих явлений на уровне нового знания о них.Слайд 8*Идеализация – мысленное конструирование понятий об объектах, не существующих в

действительности, но таких, для которых имеются прообразы в реальном мире

*Формализация

– отображение объектов, их содержания и структуры в знаковой форме (использование формул и языка математики)*Классификация – логическая операция, которая состоит в распределении элементов данного множества по классам, точно охарактеризованным с точки зрения интересующих нас признаков

*Систематизация – упорядочивание объектов внутри классов, классов между собой и множества классов с другими множествами классов, а также структурирование элементов внутри систем разных уровней

Слайд 9*Восхождение от абстрактного к конкретному – предполагает постепенный переход в

процессе познания от простейшей категории (абстракции) к сложному и развитому

целому (конкретному как единству в многообразии).*Моделирование – процесс построения, исследования и использования модели. Художественное творчество – процесс создания моделей.

*Мысленный эксперимент – вид моделирования, основанный на абстрагировании. В мысленном эксперименте проверка гипотез осуществляется не на реальном объекте, а на абстрактной модели.

Слайд 10Эмпирические методы исследования

*Изучение и анализ литературы и других источников (документов,

архивов, фото, видео, аудио)

*Наблюдение – метод целенаправленного, планомерного и

систематического восприятия и фиксации различных явлений и процессов.*Описание – познавательная операция-фиксирование результатов с помощью определенных систем обозначения.

*Опрос (беседа, анкетирование, тестирование, интервьюирование) – метод исследования, предполагающий личный контакт.

*Экспертные оценки

*Эксперимент – научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в созданных и контролируемых исследователем условиях с целью проверки выдвинутых гипотез и выявления закономерностей объективного мира.

*Изучение продуктов деятельности учащихся

*Методы обработки данных (математическая статистика)

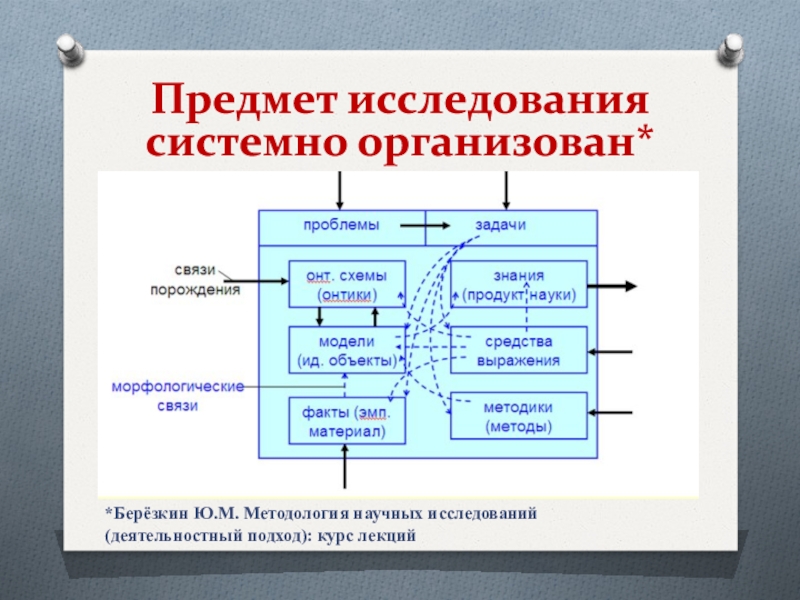

Слайд 11Предмет исследования системно организован*

*Берёзкин Ю.М. Методология научных исследований (деятельностный подход):

курс лекций

Слайд 12Примеры корректных формулировок цели исследования

1. Отбор и систематизация эффективных психолого-педагогических

методов комфортной организации обучения в классе эстрадного вокала.

2. Актуализация предпосылок

индивидуальных музыкальных пристрастий у старших подростков.3. Определение эффективных приемов развития внимания у младших школьников в процессе хоровой учебной деятельности на уроках музыки.

4. Разработка дифференцированного подхода к профилактике нарушений моторики в процессе музыкально- исполнительских движений.

Слайд 13Возможные ошибочные действия при определении цели исследования

Формулировки цели, не

носящие конкретного характера:

«Способствовать всестороннему развитию учащихся»;

« Проанализировать процесс развития

творческого воображения у младших дошкольников на музыкальных занятиях».«Рассмотрение проблемы в теоретическом и практическом аспектах».

Слайд 14Тренинг

Предложите варианты формулировок целей исследования, исходя из следующих тем:

1.Тема исследования:

«Педагогические условия устранения волнения эстрадного певца».

2. Тема исследования: «Применение

принципа саморегуляции в процессе певческой деятельности»3. Тема исследования: «Начальный этап постановки голоса у будущего эстрадного певца».

4. Тема исследования: «Формирование исполнительских умений и навыков певцов на основе принципов театральной педагогики К.С. Станиславского».

5. Тема исследования: «Способы активизации творческого потенциала у студентов на занятиях в дирижерском классе».

Слайд 15Задачи исследования

Следует стремиться к тому, чтобы формулировка з а д

а ч исследования раскрывала поставленную цель в ряде аспектов, например:

1.Проанализировать

литературу по проблеме исследования;2.Обобщить практический опыт работы в данной исследовательской области.

3. Разработать ведущие методологические характеристики исследования и теоретико-методическую основу его реализации.

4. Организовать опытно-экспериментальную работу по проверке эффективности выдвигаемых теоретико-методических положений.

5. Составить методические рекомендации по исследуемой проблеме.

Слайд 161. При анализе литературы необходимый процесс исследования источников различных позиций

ведущих ученых с соответствующим цитированием, сопоставлениями точек зрения порой часто

подменяется реферированием, а иногда и откровенным плагиатом, изложенным в рекомендательном стиле учебного пособия без ссылок на автора.2. Обобщение опыта практической работы время от времени подменяется стенографическим изложением работы практиков без каких-либо комментариев.

3. Изложенные теоретико-методические основы редко подлежат научному обоснованию и дальнейшему внедрению в процесс опытно-экспериментальной работы в соответствующей главе.

4. Предмет исследования и гипотеза в формирующей части эксперимента по своему объему изложения сводится до минимума и вместо музыкально-педагогического процесса излагается в виде голых схем и таблиц полученных «результатов».

5. Методические рекомендации, если они и имеют место, то редко производят впечатление результатов практической работы.

Возможные ошибки

Слайд 17Гипотеза исследования

Гипотеза - это научное предположение, выдвинутое, исходя из

разработанных методологических

характеристик исследования,

не очевидное на первый взгляд и требующее доказательства,

обоснования.

В гипотезе желательно, во-первых, обозначить содержательное значение того предмета исследования, который сформулирован в данной работе; во-вторых, целесообразно отразить (в окончательной редакции гипотезы) правомерность и эффективность привлечения тех общенаучных (а также, при наличии, частнонаучных, философских) положений, которые в результате теоретического анализа проблемы обогатили данную гипотезу.

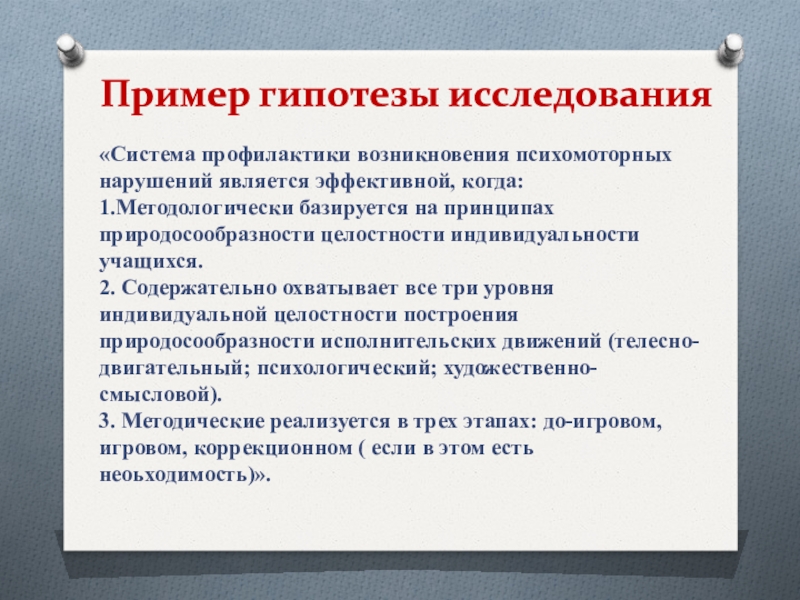

Слайд 18Пример гипотезы исследования

«Система профилактики возникновения психомоторных нарушений является эффективной, когда:

1.Методологически

базируется на принципах природосообразности целостности индивидуальности учащихся.

2. Содержательно охватывает все

три уровня индивидуальной целостности построения природосообразности исполнительских движений (телесно-двигательный; психологический; художественно-смысловой).3. Методические реализуется в трех этапах: до-игровом, игровом, коррекционном ( если в этом есть неоьходимость)».

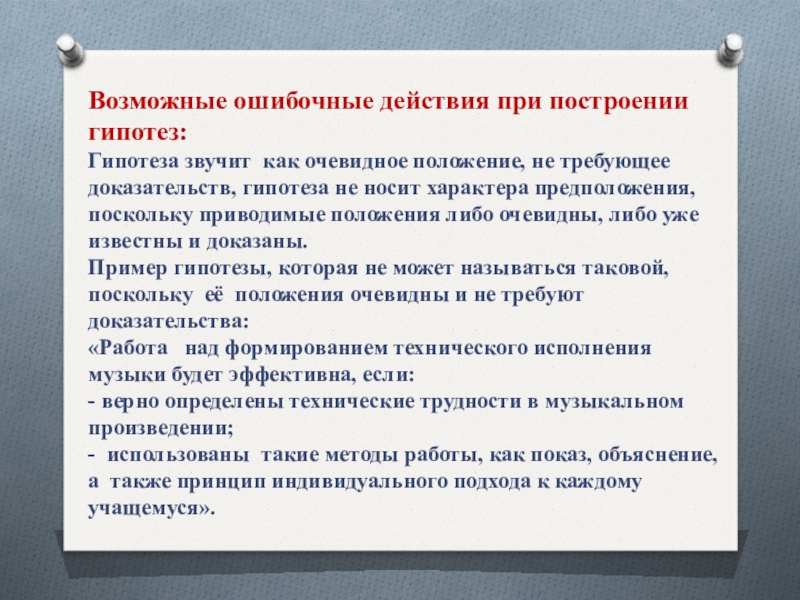

Слайд 19Возможные ошибочные действия при построении гипотез:

Гипотеза звучит как очевидное положение,

не требующее доказательств, гипотеза не носит характера предположения, поскольку приводимые

положения либо очевидны, либо уже известны и доказаны.Пример гипотезы, которая не может называться таковой, поскольку её положения очевидны и не требуют доказательства:

«Работа над формированием технического исполнения музыки будет эффективна, если:

- верно определены технические трудности в музыкальном произведении;

- использованы такие методы работы, как показ, объяснение, а также принцип индивидуального подхода к каждому учащемуся».

Слайд 20Тренинг

Цитата:

«Художественный образ тоже есть обобщение и тоже есть конструкция, выступающая

как принцип понимания (а следовательно, и переделывания) всего единичного, подпадающего

под такую общность... Всякое искусство, даже и максимально реалистическое, не может обойтись без конструирования символической образности...» [5. С. 158].5. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – 2-е изд., испр. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.

Слайд 21Цитата:

«Талант – это способность заражать других своими чувствами, художественными идеями

(ощущениями, переживаниями, душевными состояниями и т.д.)...

Это особый дар внушения, артистической

суггестии, проявляющийся при контактах с аудиторией. Некоторые полагают, что речь тут может и должна идти о неких токах, флюидах, излучаемых со сцены в зал – иными словами... О разновидности душевного магнетизма» [6. С. 23].«...Характерная черта талантов: в отличие от людей способных, которые нередко схожи друг с другом, выглядят на одно лицо, таланты похожи только на самих себя и ни на кого больше. Чем крупнее, значительнее талант, тем это заметнее» [6. С. 22-23].

6. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусствою – СПб.:Алетейя, 2001. – 320 с.

Слайд 22Цитата:

А.Гольденвейзер: «Когда начинают обучение игре на каком-нибудь инструменте или пению,

то обычно возникает вопрос о так называемой «постановке» рук или

голоса. Я считаю этот подход... в значительной степени ошибочным... Мы во время игры должны быть все время в движении, а не устраивать постановку, из-за которой в педагогическом процессе так много места приходится отводить борьбе с тенденцией учащихся напрягать руки» (Из бесед о музыкальном воспитании и обучении детей).«Самая важная память – слуховая. Моторная память, несомненно, необходима: исполнитель не мог бы играть, если бы ему нужно было проводить «сквозь сознание» каждое движение; должна быть выработана известная инерция движения... Но ничего не может быть ужаснее того случая, когда моторная память заменяет собой слуховую», - так говорил русский пианист, А.Гольденвейзер, в цикле бесед...

Слайд 23Цитата:

«...Активными методами обучения в процессе занятий на музыкальном инструменте выступают:

активизация

музыкально-слуховых представлений;

развитие способностей оперирования умственно-слуховыми действиями;

воспитание навыка мысленного представления музыкального

материала в единстве с двигательными представлениями;активизация слухового внимания и самоконтроля;

нацеленность учащихся на самостоятельный поиск в решении поставленных задач и творческое их осмысление...» [1. С. 3].

1. Арчажникова Л.Г. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: МГЗПИ, 1982. – 82 с.