Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Содержание

- 1. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

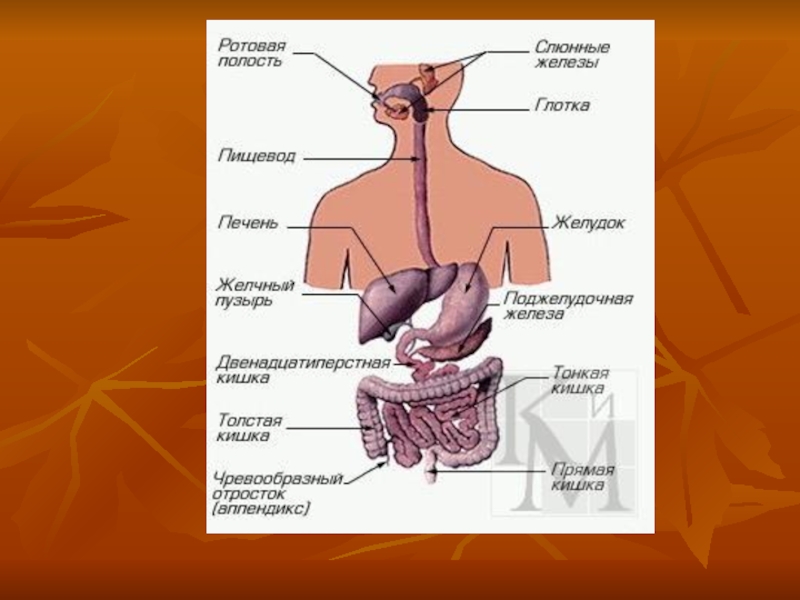

- 2. Топографически и функционально пищеварительная система делится на

- 3. Слайд 3

- 4. Слайд 4

- 5. Слайд 5

- 6. Несмотря на подразделение на

- 7. Слизистая состоит из 3 структурных

- 8. Эпителиальная выстилка слизистой а)

- 9. Собственная пластинка слизистой Лежит под эпителием,

- 10. Мышечная пластинка слизистой Представлена 1-3 слоямим

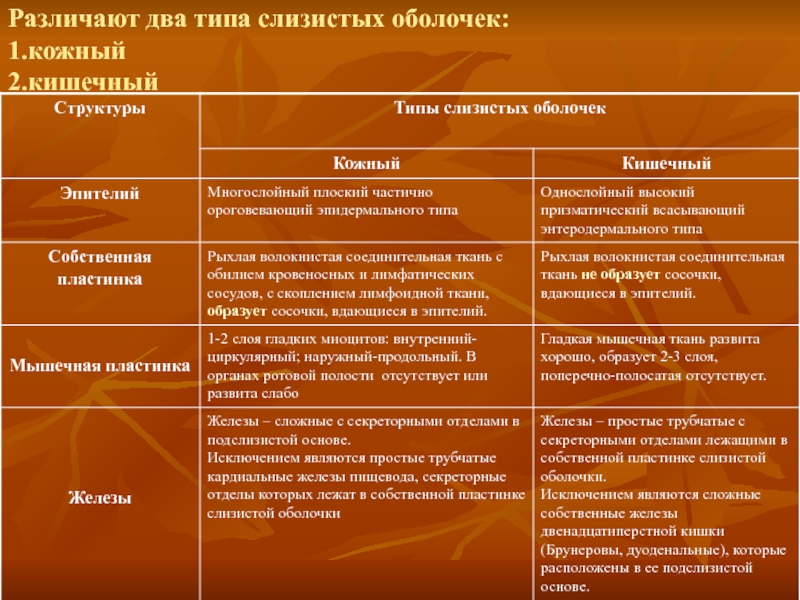

- 11. Различают два типа слизистых оболочек: 1.кожный 2.кишечный

- 12. Подслизистая основа Подслизистая основа – состоит

- 13. Мышечная оболочка Мышечная оболочка в большей

- 14. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА Встречается в 2 вариантах:

- 15. I — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА. 1 — ямки:

- 16. Источники развития пищеварительной трубки. Схема.

- 17. В конце 3-й недели

- 18. Из эктодермы ротовой бухты

- 19. ПЕРЕДНИЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Ротовая полость и ее производные

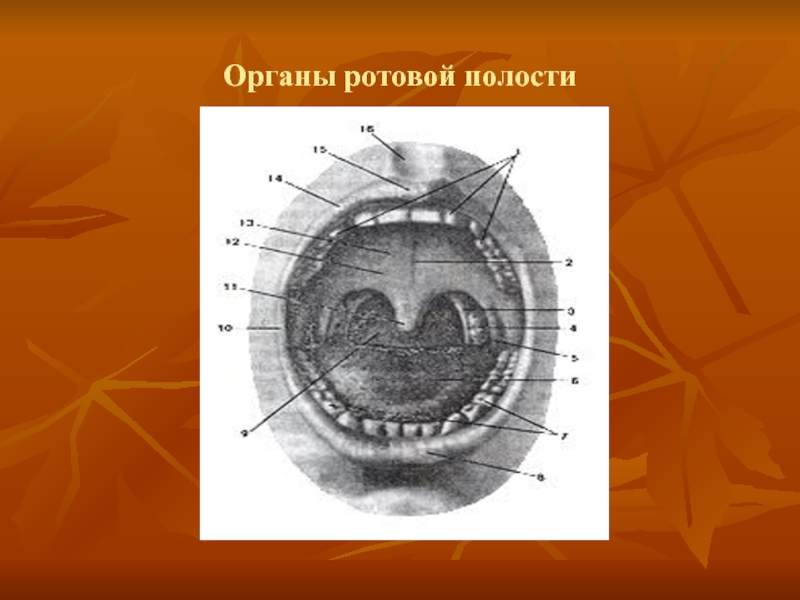

- 20. Органы ротовой полости

- 21. Основная функция ротовой полости и ее производных

- 22. Особенности строения ротовой полостиЭпителий – в отличие

- 23. Слайд 23

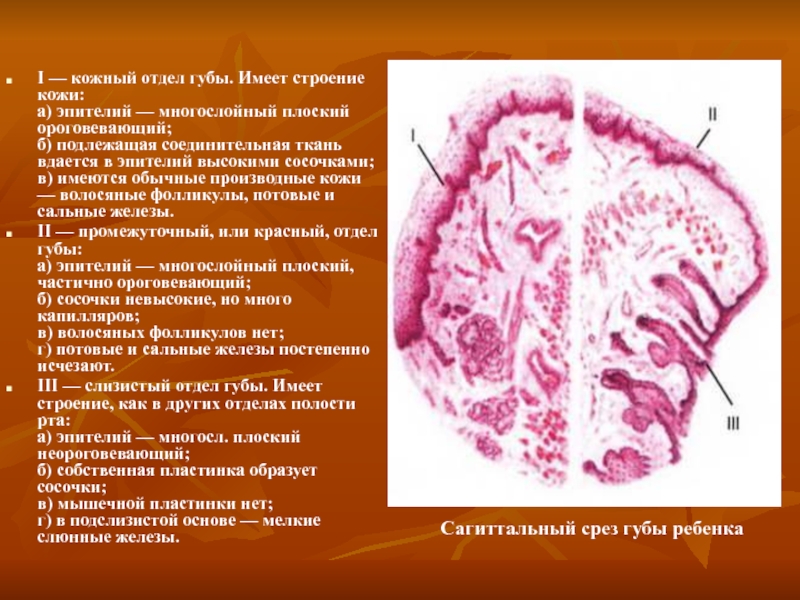

- 24. I — кожный отдел губы. Имеет строение

- 25. Щеки. Щеки, как и губы, снаружи

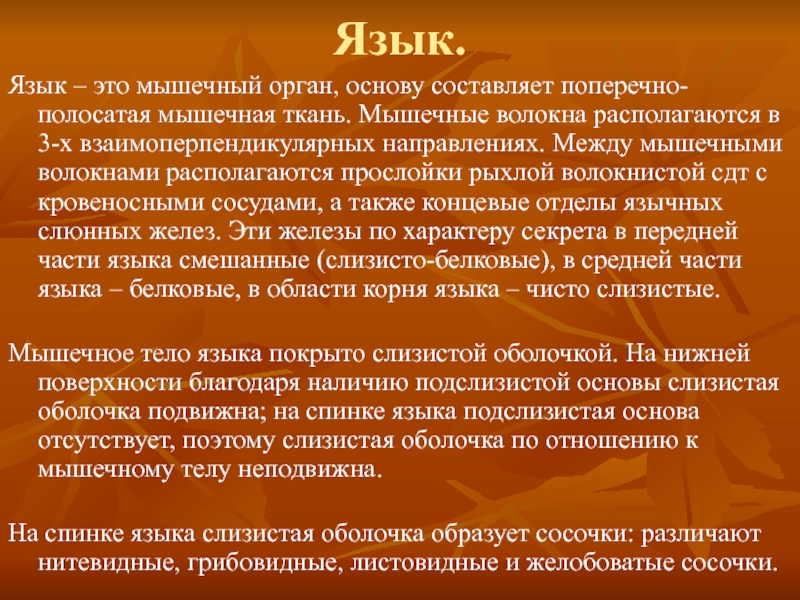

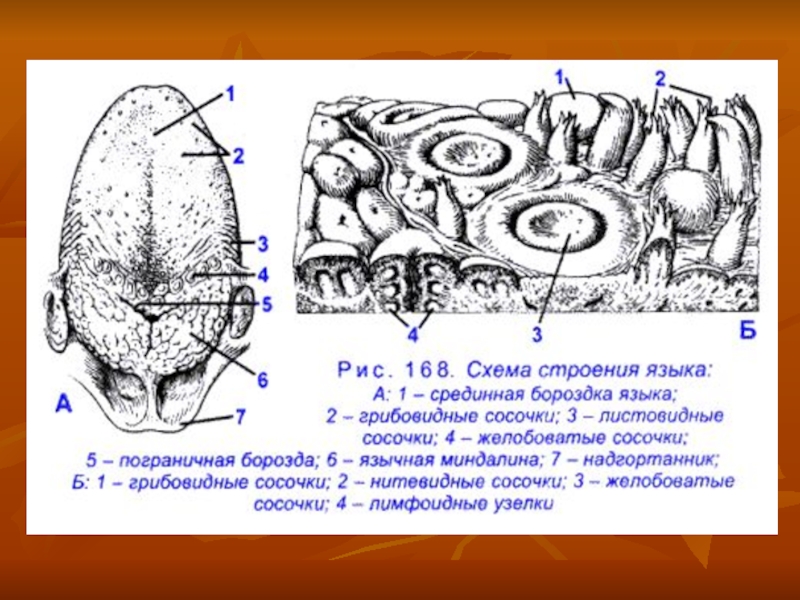

- 26. Язык. Язык – это мышечный орган, основу

- 27. Слайд 27

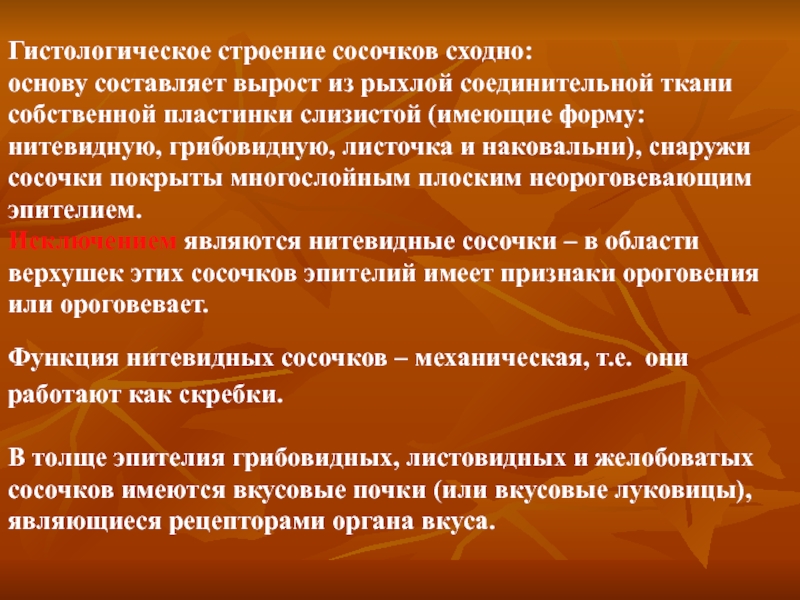

- 28. Гистологическое строение сосочков сходно: основу составляет

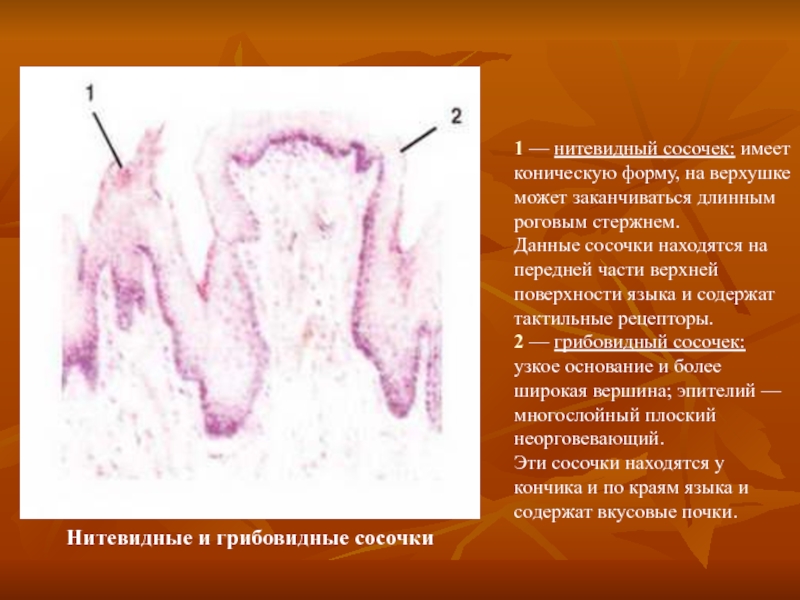

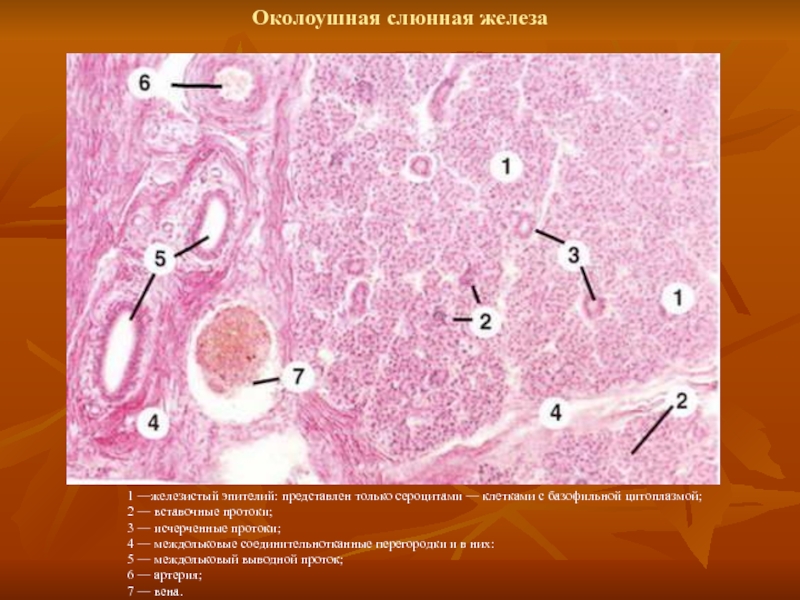

- 29. Нитевидные и грибовидные сосочки 1 — нитевидный

- 30. Слайд 30

- 31. Листовидные сосочки Напоминают узкие параллельные

- 32. Желобоватые сосочки Имеют узкое основание

- 33. Сагиттальный срез кончика языка

- 34. Язык. Нижняя поверхность. 1 —

- 35. Вкусовая луковицаВкусовая луковица имеет овальную форму и

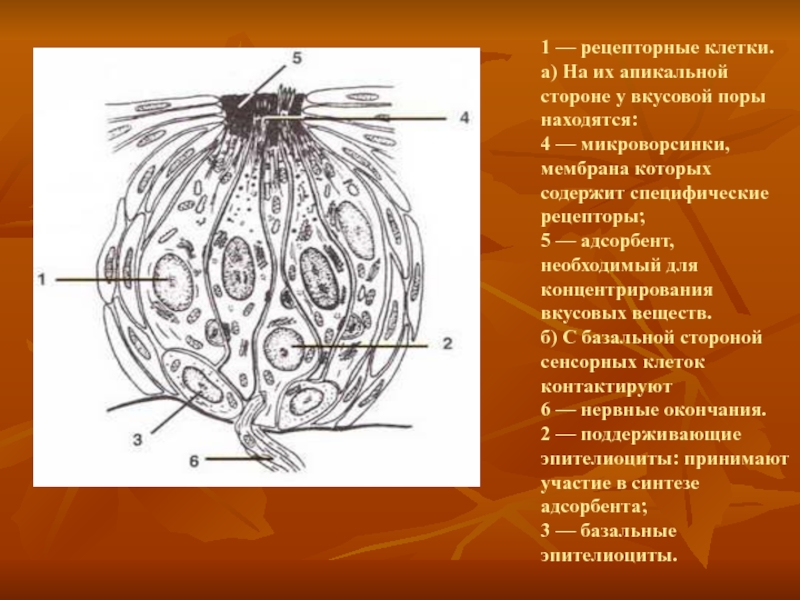

- 36. 1 — рецепторные клетки. а) На их

- 37. Твердое небоТвердое небо – верхняя твердая стенка

- 38. Мягкое небоМягкое небо –является продолжением твердого неба

- 39. Небная миндалинаК - криптыС - складки миндалины.

- 40. ДесныДесны покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием с

- 41. Эмбриональные источники , развитие и строение зубов

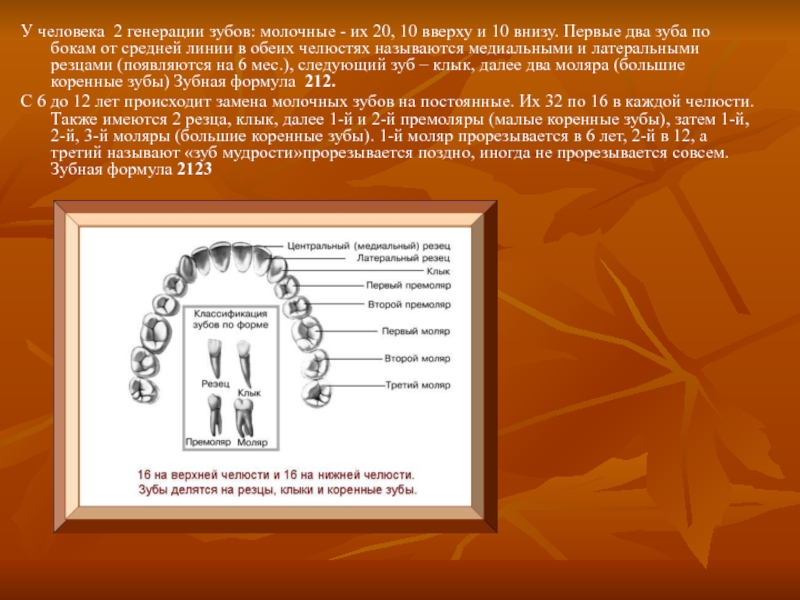

- 42. У человека 2 генерации зубов: молочные -

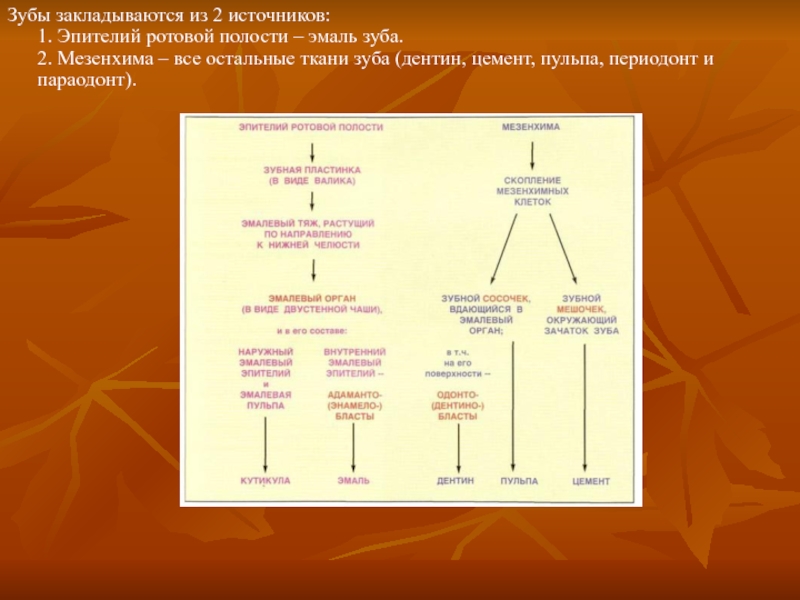

- 43. Зубы закладываются из 2 источников: 1.

- 44. На 6-й недели эмбриогенеза многослойный плоский неороговевающий

- 45. Клетки эпителиального эмалевого органа дифференцируются в 3-х

- 46. Параллельно с образованием эмали верхний слой клеток

- 47. Параллельно развитию дентина из мезенхимы зубного сосочка

- 48. Развитие зуба: стадия закладки зубного зачатка. Срез

- 49. Развитие зуба: стадия гистогенеза зуба. Срез челюсти

- 50. Строение зуба. В зубе различают коронку, шейку

- 51. Пульпа – мягкая ткань зуба, находится в

- 52. I — челюстная кость и в ней

- 53. I. ПУЛЬПА: основа — рыхлая соединительная ткань.

- 54. Слюнные железы.

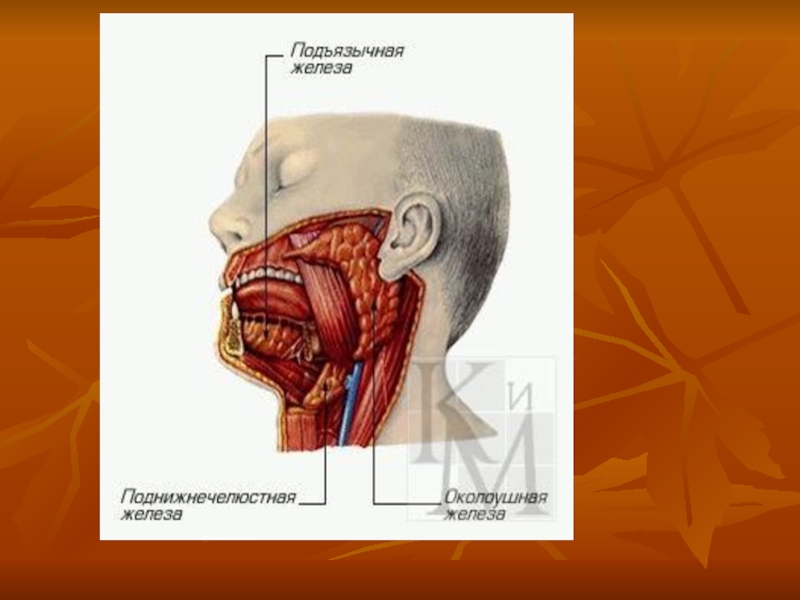

- 55. В пределах переднего отдела пищеварительного тракта слюнные

- 56. Функции слюнных желез: Экзокринная функция – выделение

- 57. Все крупные слюнные железы развиваются

- 58. Слайд 58

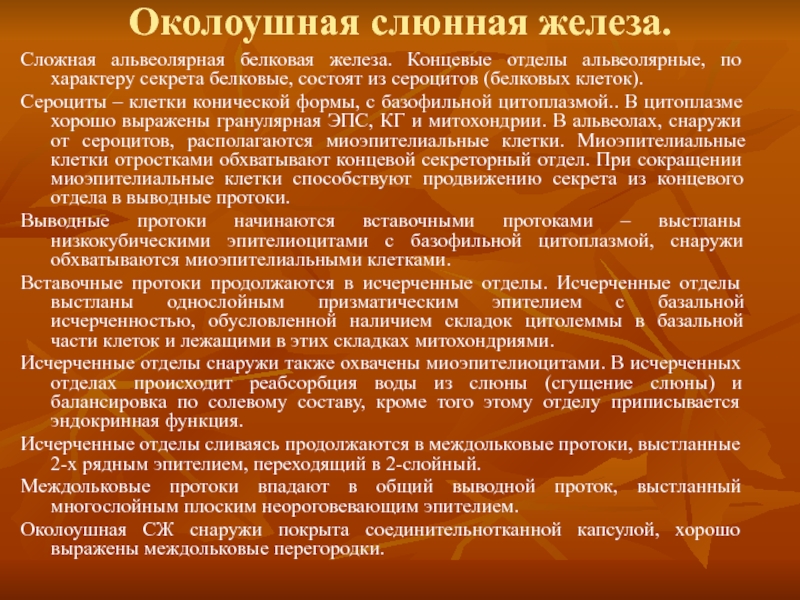

- 59. Околоушная слюнная железа.Сложная альвеолярная белковая железа. Концевые

- 60. Подчелюстная слюнная железаПодчелюстная слюнная железа – по

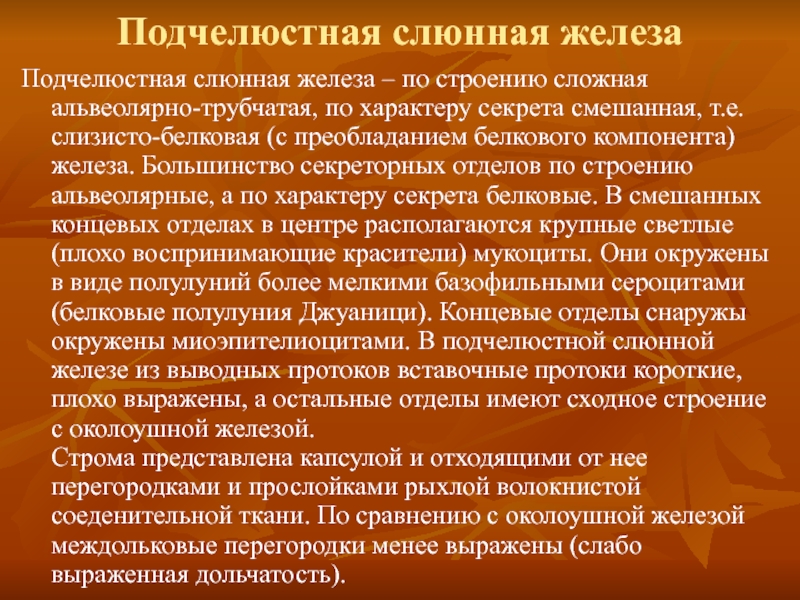

- 61. Подъязычная слюнная железаПодъязычная слюнная железа – по

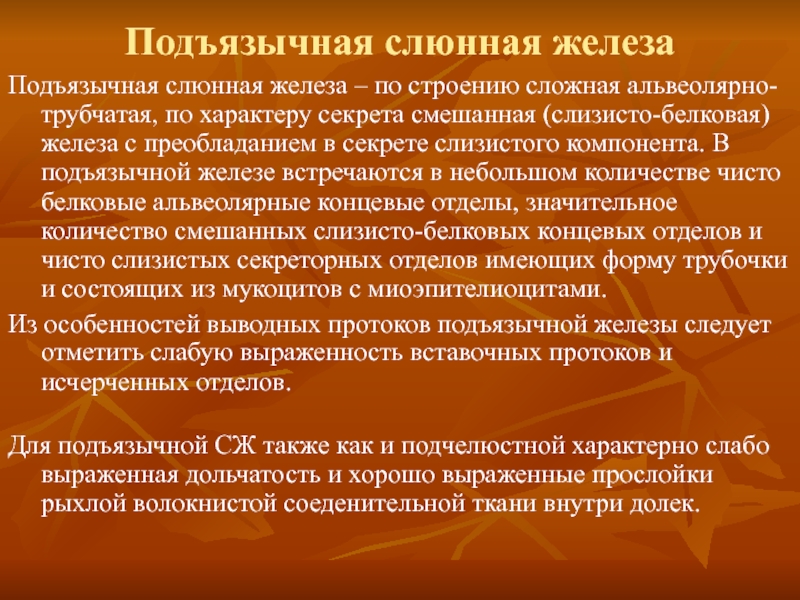

- 62. ОКОЛОУШНАЯ ЖЕЛЕЗА ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ЖЕЛЕЗА ПОДЪЯЗЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗА Концевые

- 63. Слайд 63

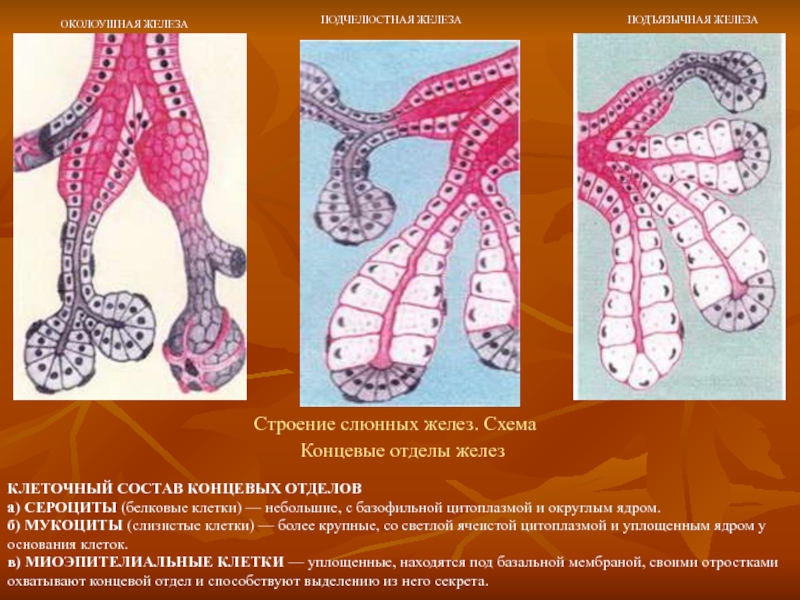

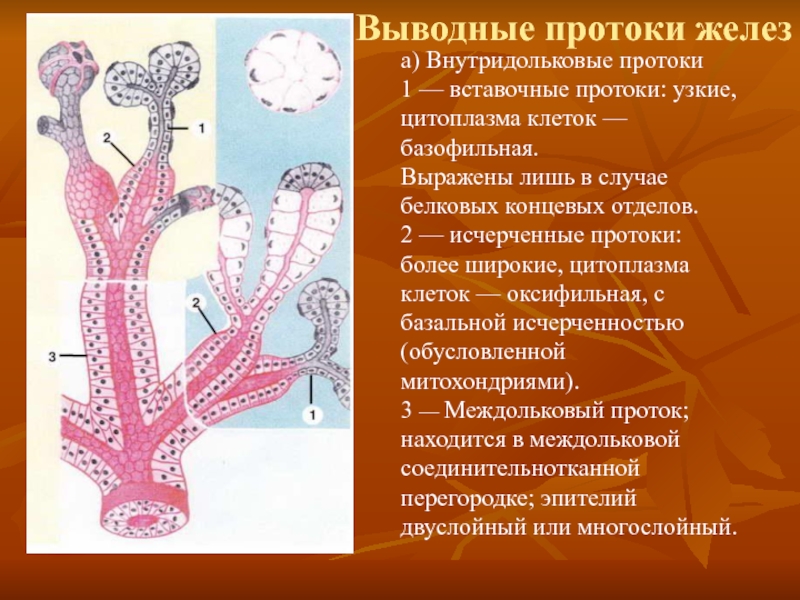

- 64. Околоушная слюнная железа 1 —железистый эпителий: представлен

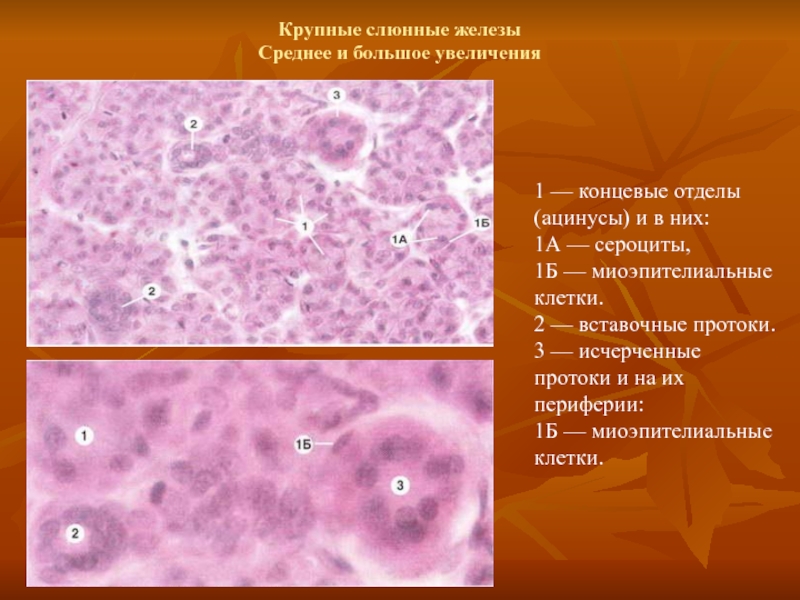

- 65. Крупные слюнные железы Среднее и большое увеличения1

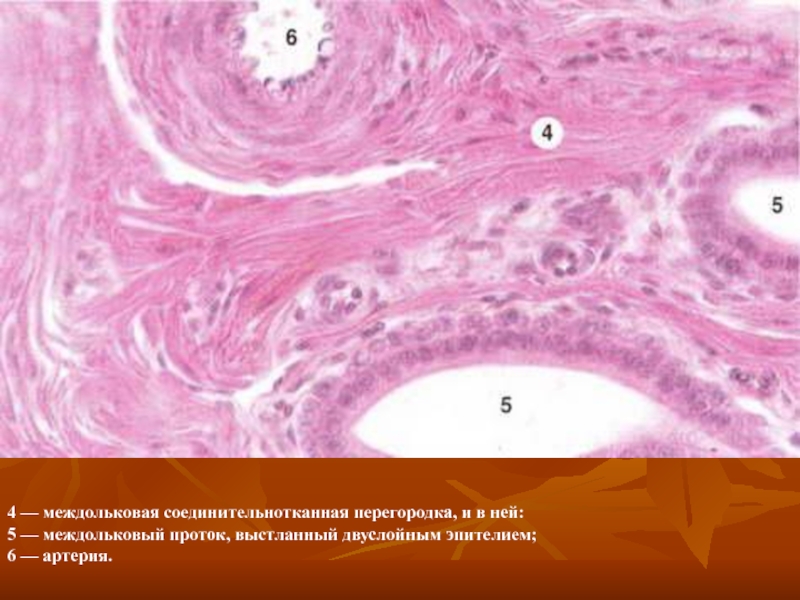

- 66. 4 — междольковая соединительнотканная перегородка, и в

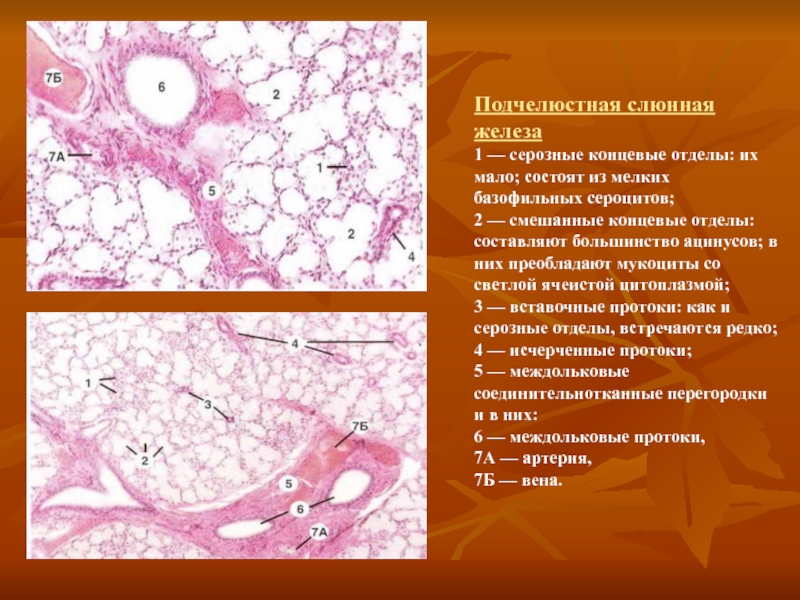

- 67. Подчелюстная слюнная железа 1 — серозные

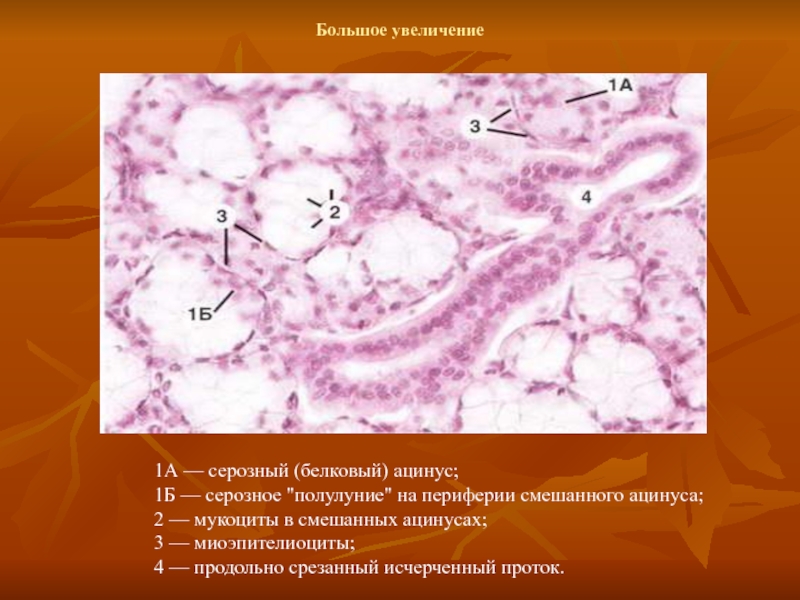

- 68. Большое увеличение 1А — серозный (белковый) ацинус;

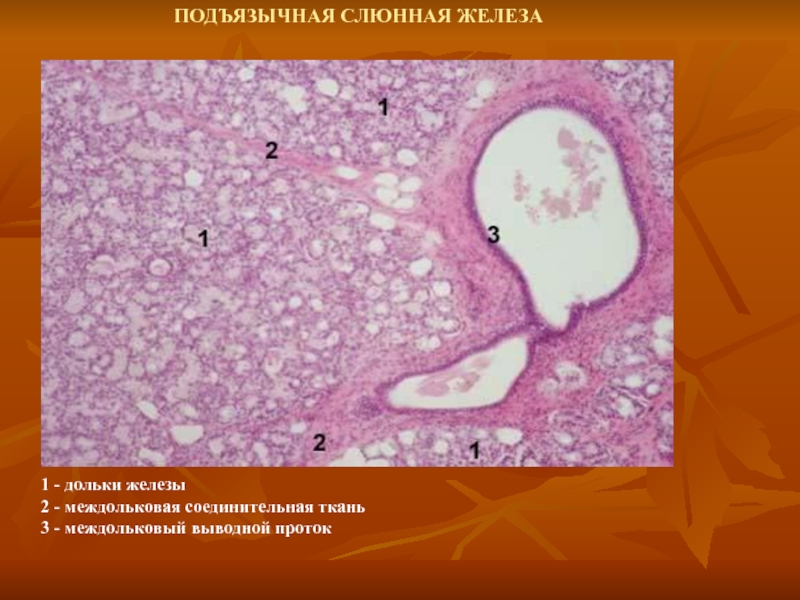

- 69. 1 - дольки железы 2 - междольковая

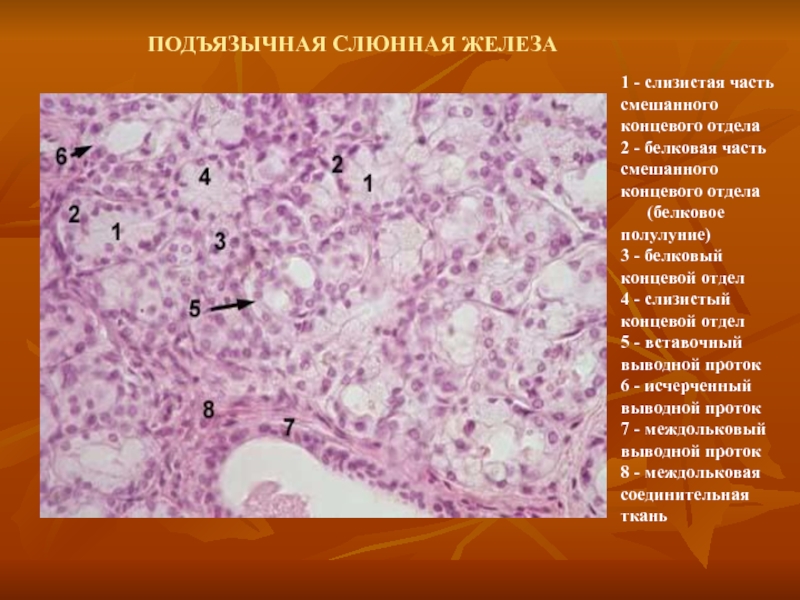

- 70. 1 - слизистая часть смешанного концевого отдела

- 71. 1 - слизистая часть смешанного концевого отдела

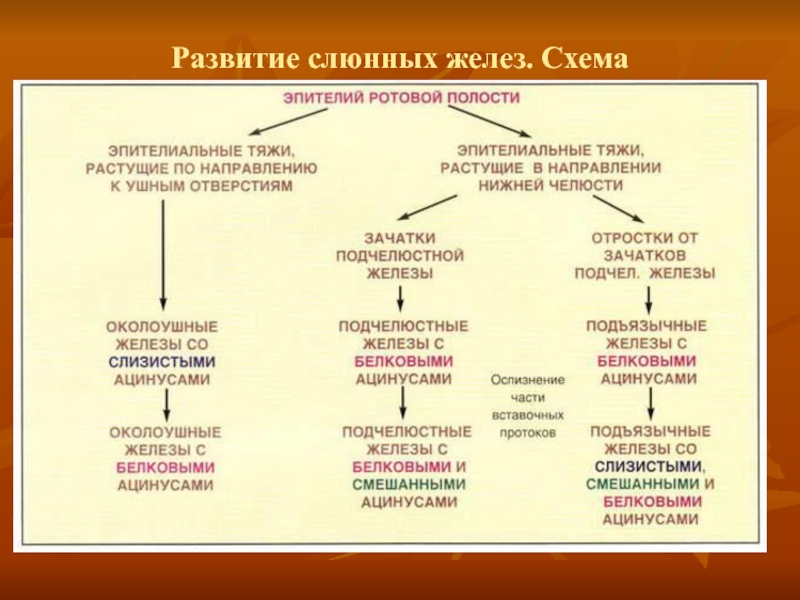

- 72. Развитие слюнных желез. Схема

- 73. ПищеводПредставляет собой сплющенную в переднезаднем направлении полую

- 74. Пищевод в эмбриональном периоде развивается из 2-х

- 75. В пищеводе общий принцип строения стенки пищеварительной

- 76. Подслизистая оболочка – образована рыхлой волокнистой соеденителной

- 77. Мышечная оболочка – состоит из 2-х слоев:

- 78. Наружная оболочка в большей протяженности пищевода представлена

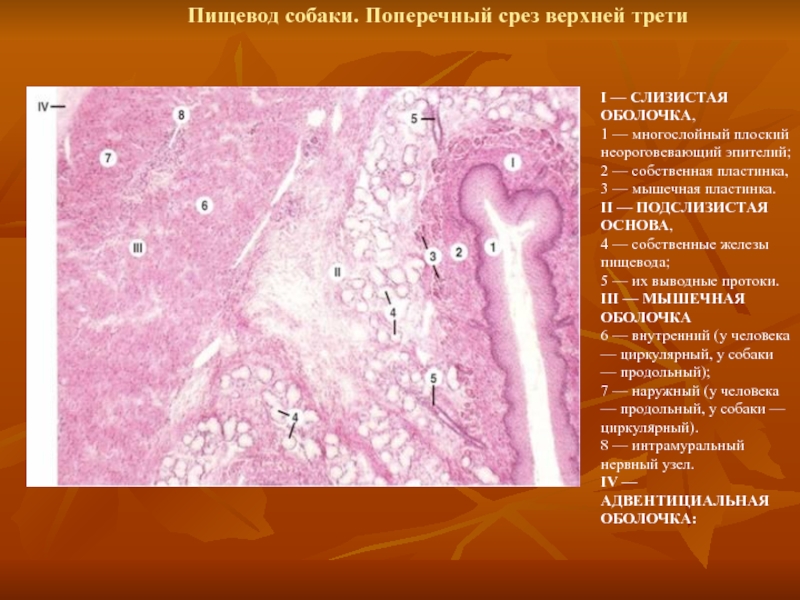

- 79. Слайд 79

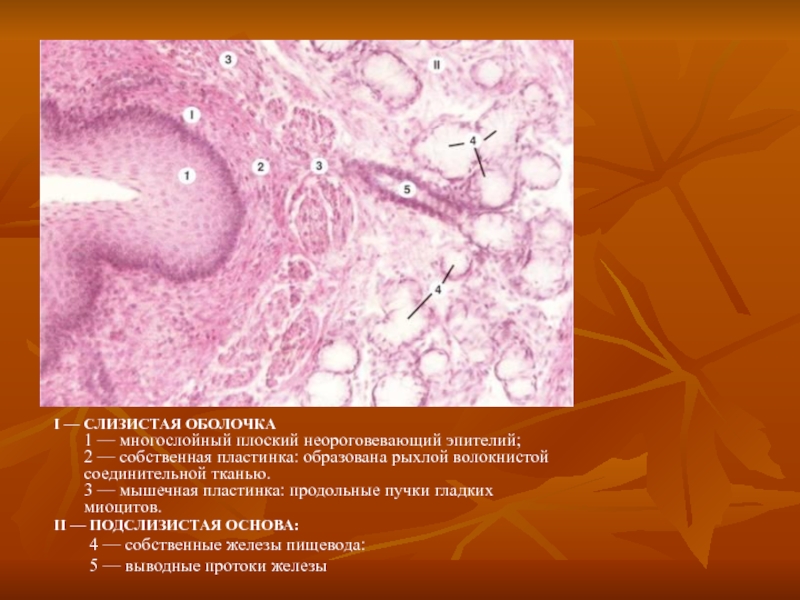

- 80. I — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА 1 — многослойный

- 81. Пищевод, поперечный срез верхней трети. Интрамуральный

- 82. СРЕДНИЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫЖелудок

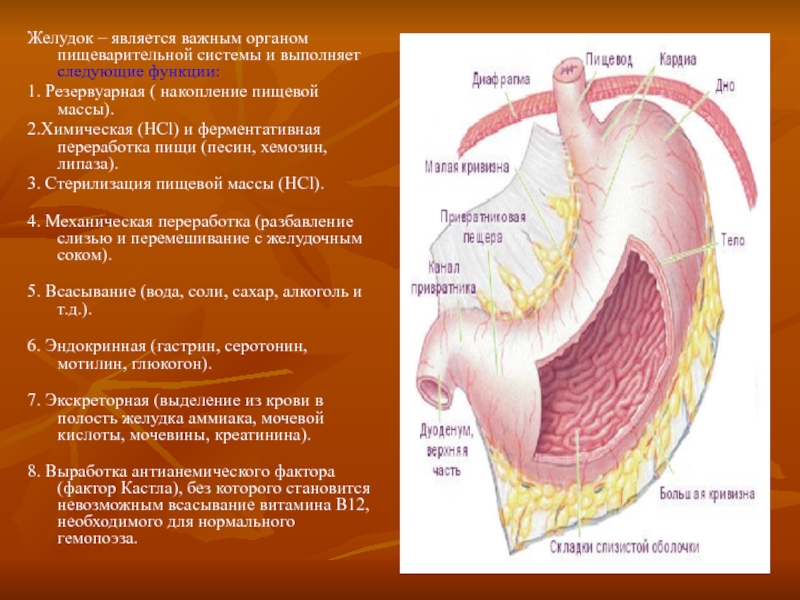

- 83. Желудок – является важным органом пищеварительной системы

- 84. Эмбриональные источники развития желудка: 1. Энтодерма

- 85. Общий принцип строения пищеварительной трубки в желудке

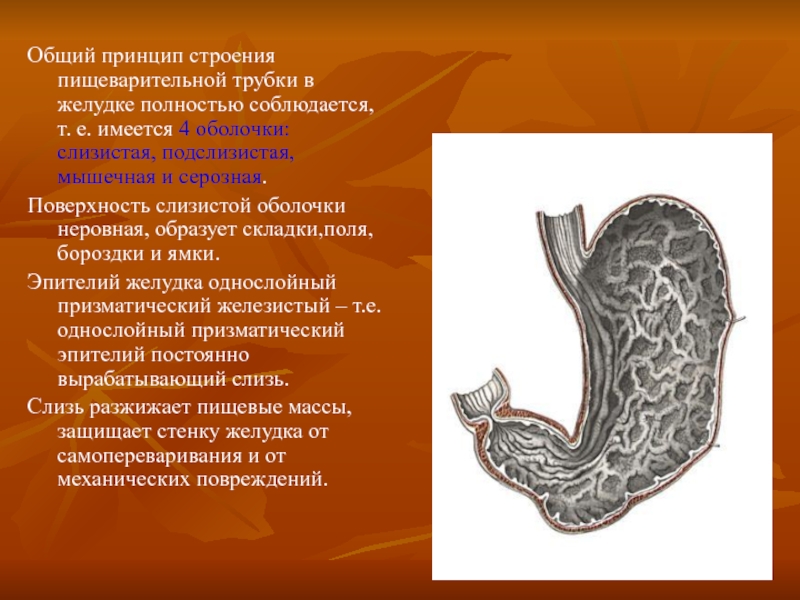

- 86. Эпителий желудка погружаясь в собственную пластинку слизистой

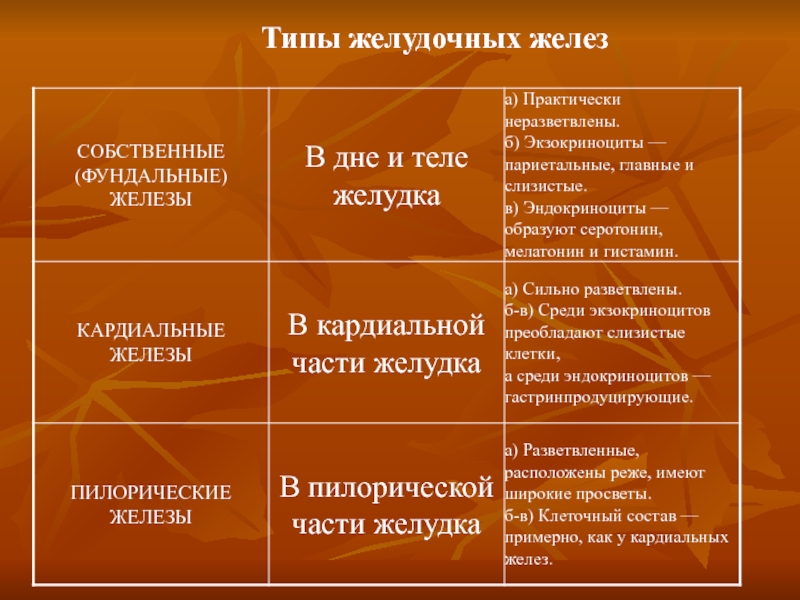

- 87. Типы желудочных желез

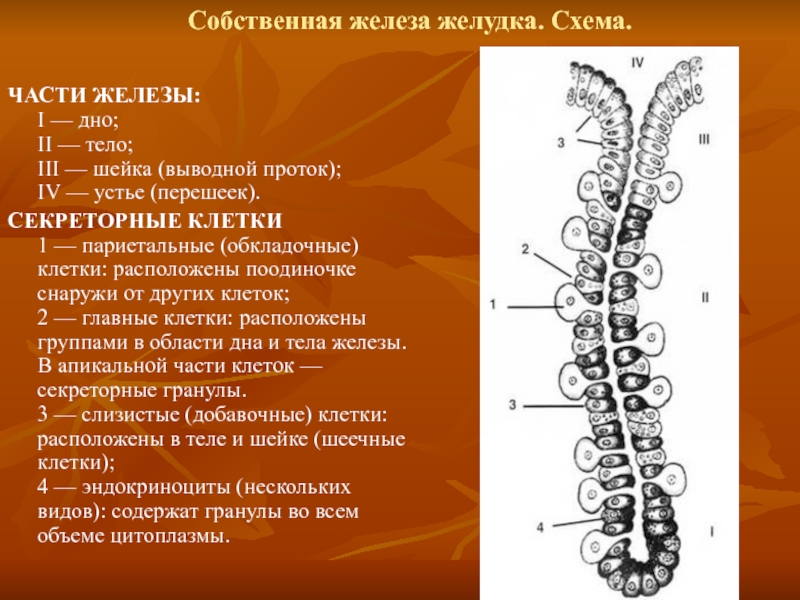

- 88. ЧАСТИ ЖЕЛЕЗЫ: I — дно;

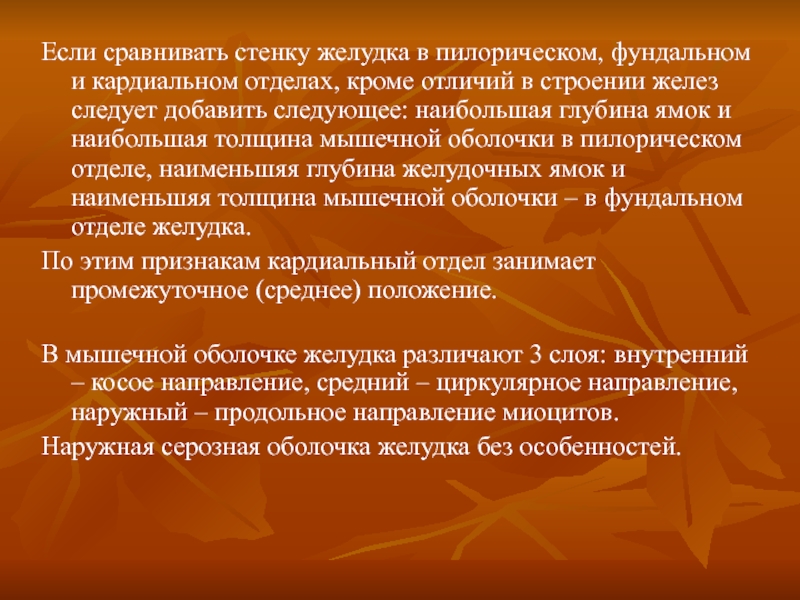

- 89. Если сравнивать стенку желудка в пилорическом, фундальном

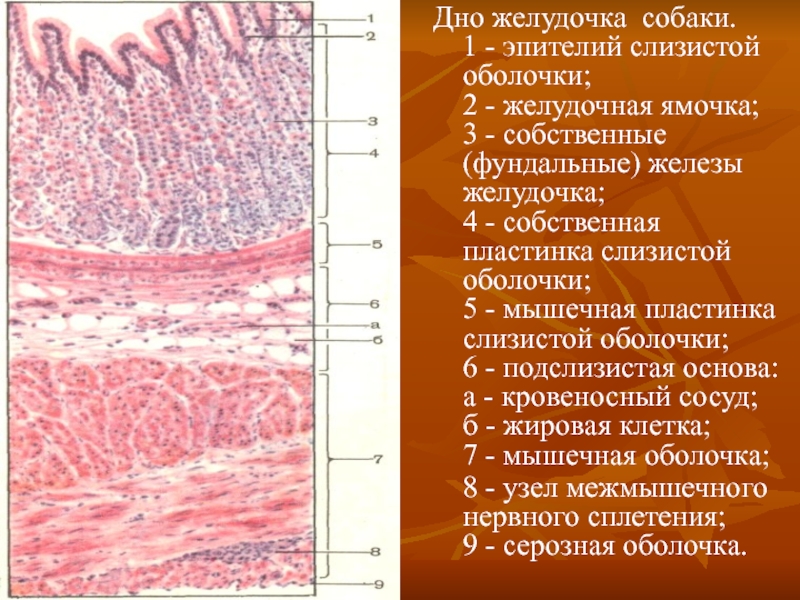

- 90. Дно желудочка собаки. 1 - эпителий

- 91. Дно желудка. Слизистая оболочка. На снимках

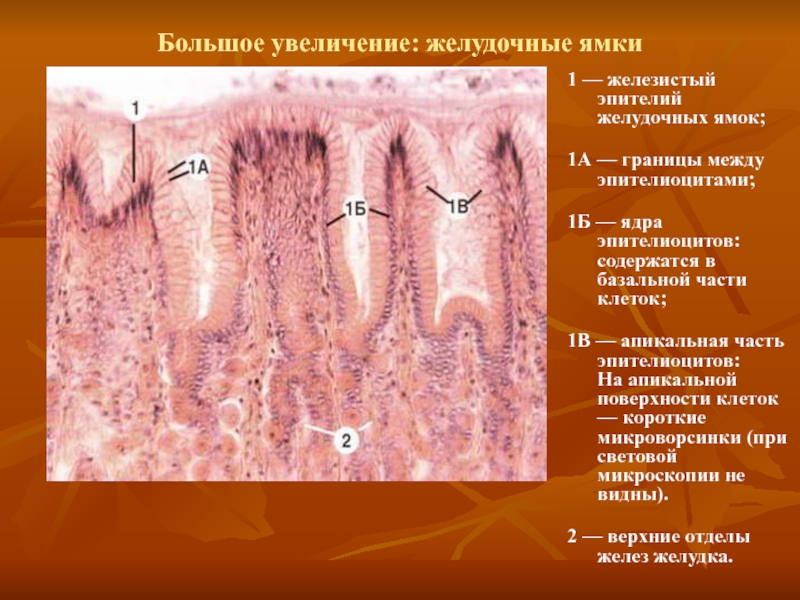

- 92. Большое увеличение: желудочные ямки 1 — железистый

- 93. Большое увеличение: желудочные железы ЭКЗОКРИНОЦИТЫ желез желудка:

- 94. Пилорическая часть желудка собаки. 1 -

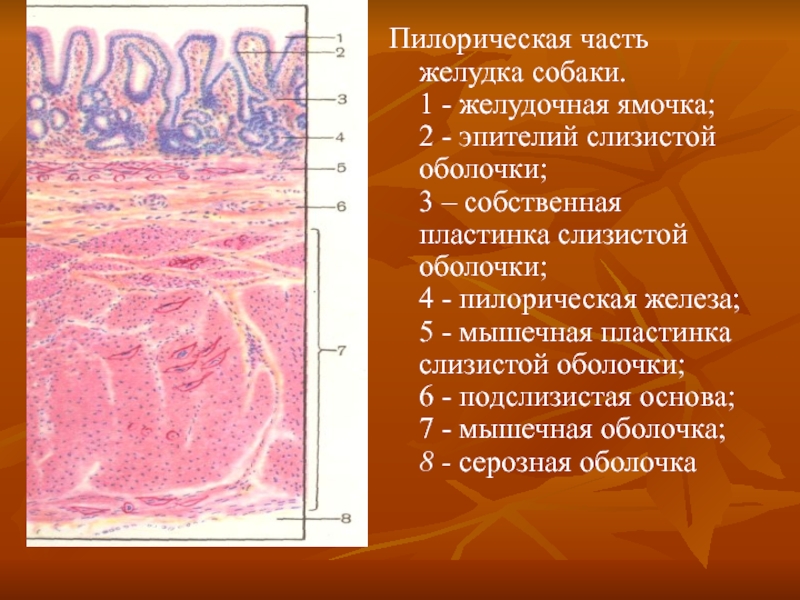

- 95. Пилорический отдел желудка 1 —

- 96. Среднее и большое увеличения: пилорические железы

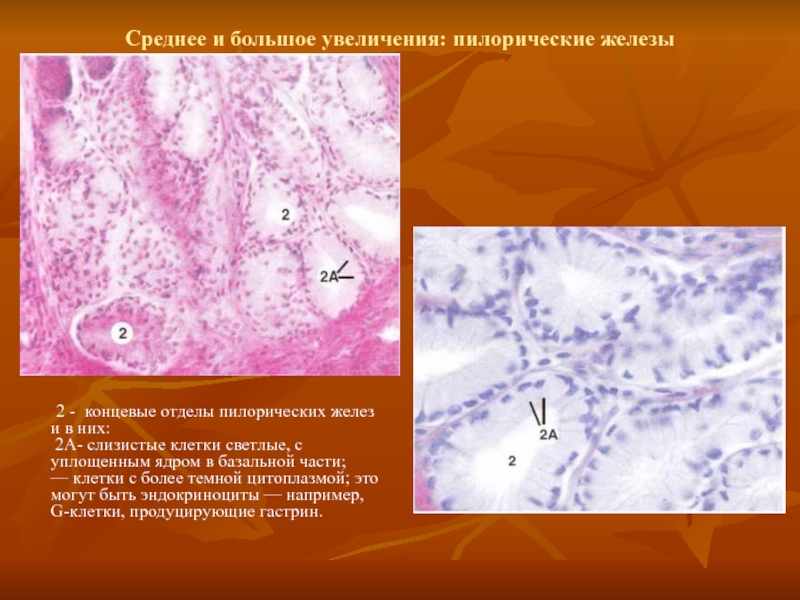

- 97. Кардиальные железы желудка ЭКЗОКРИНОЦИТЫ: 1

- 98. 1 — нижние участки глубоких желудочных ямок.

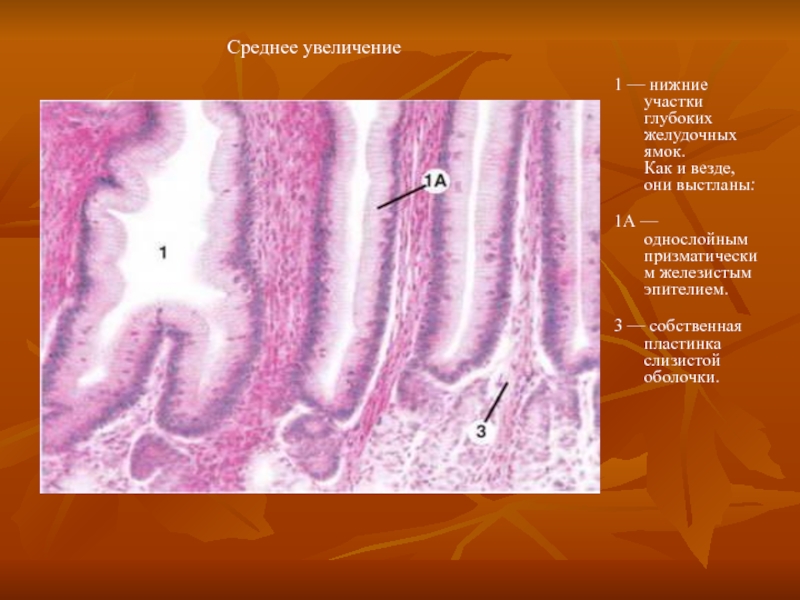

- 99. Переход пищевода в желудок. Продольный срез

- 100. Тонкая и толстая кишка.

- 101. Ведущие функции:завершение переваривания всех компонентов пищи, поступающей

- 102. Особенности гистологического строения тонкой кишки слизистая оболочкапокрыта

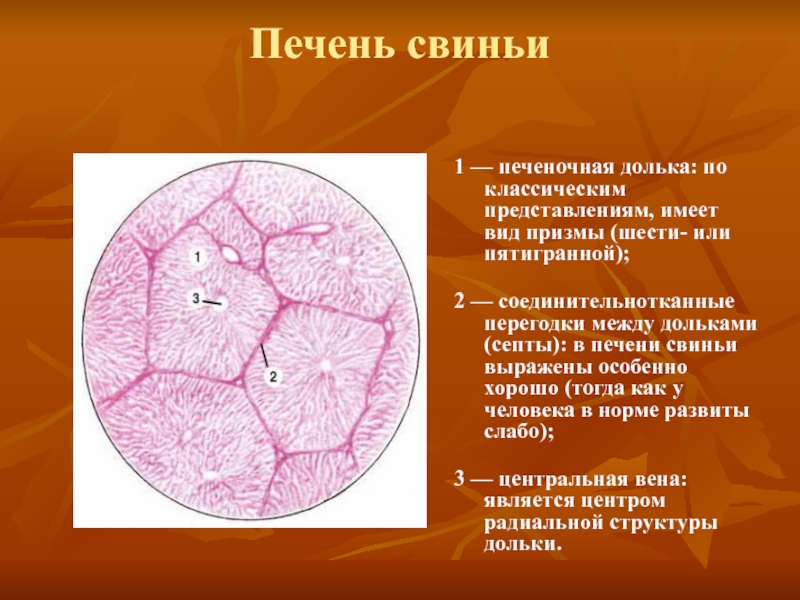

- 103. В слизистой оболочке много одиночных лимфатических фолликулов

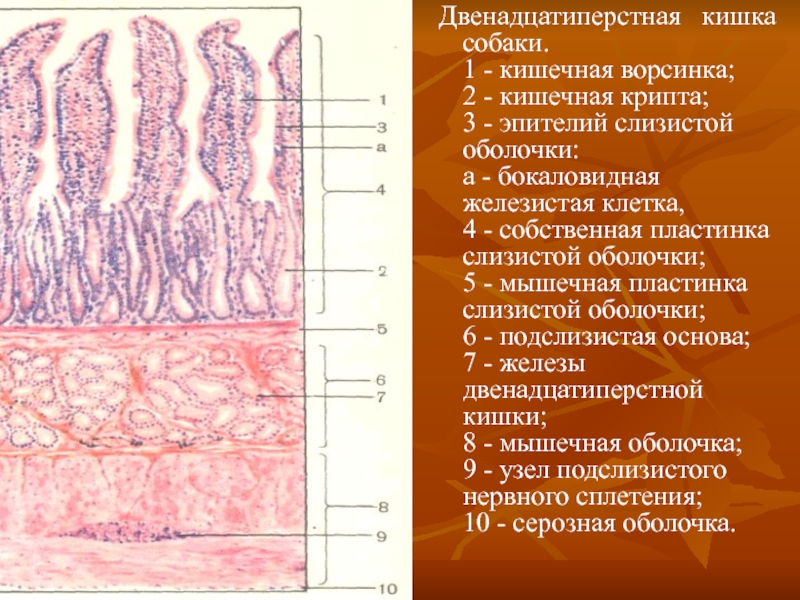

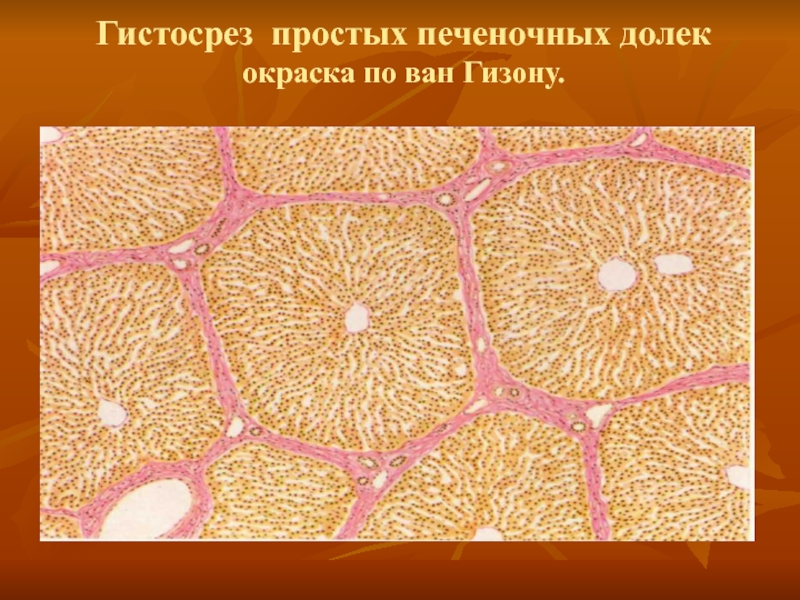

- 104. Двенадцатиперстная кишка собаки.

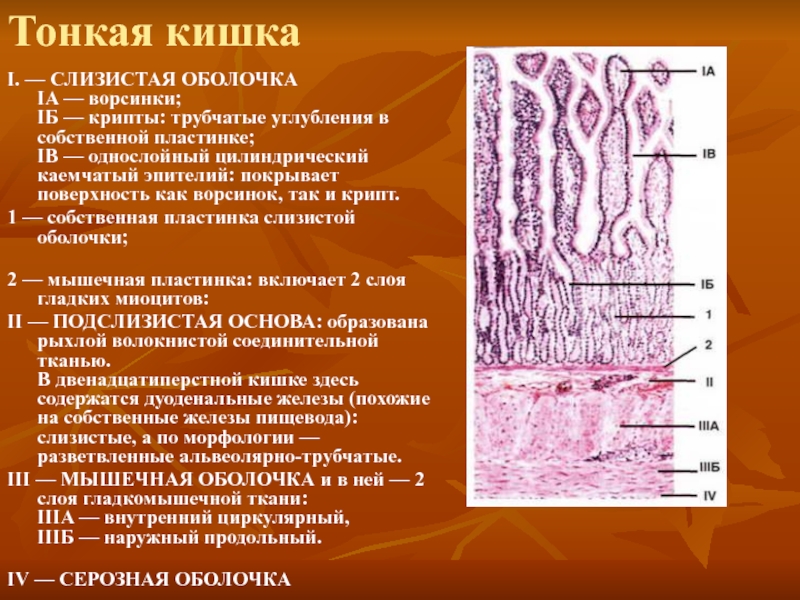

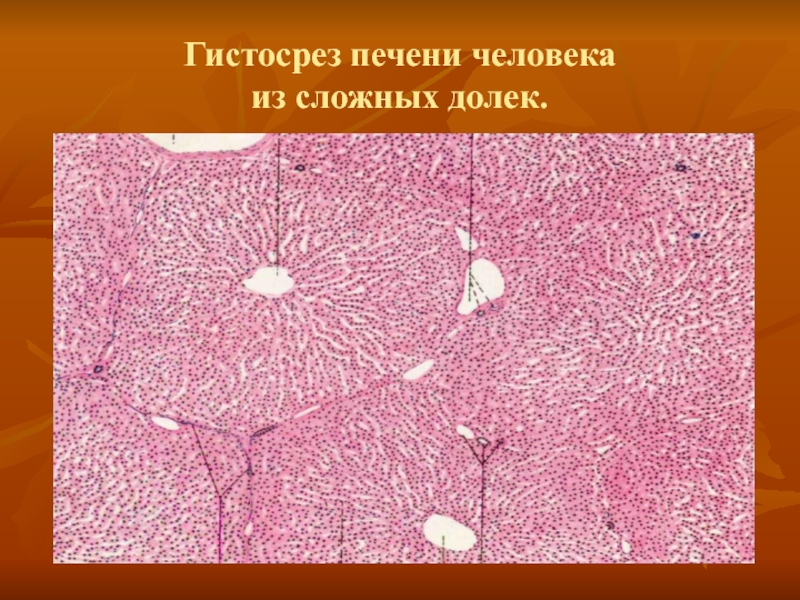

- 105. Тонкая кишка I. — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

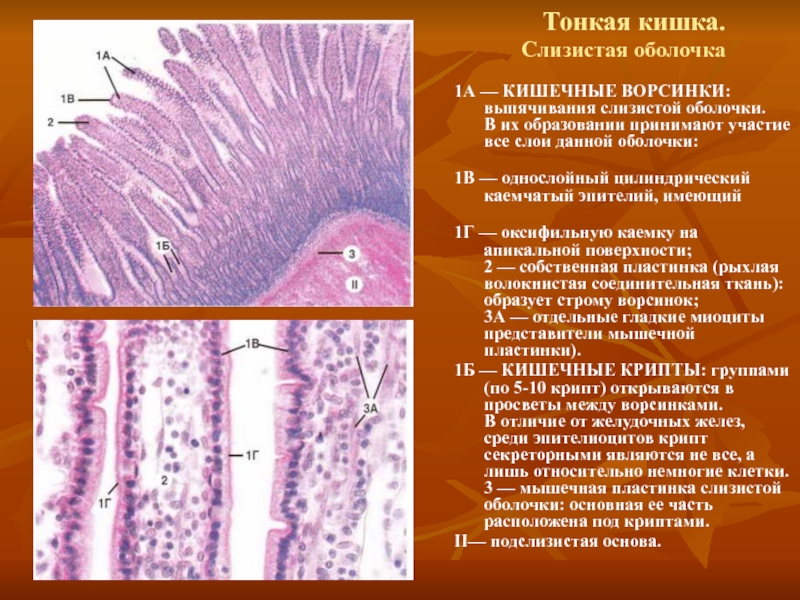

- 106. Тонкая кишка. Слизистая оболочка 1А —

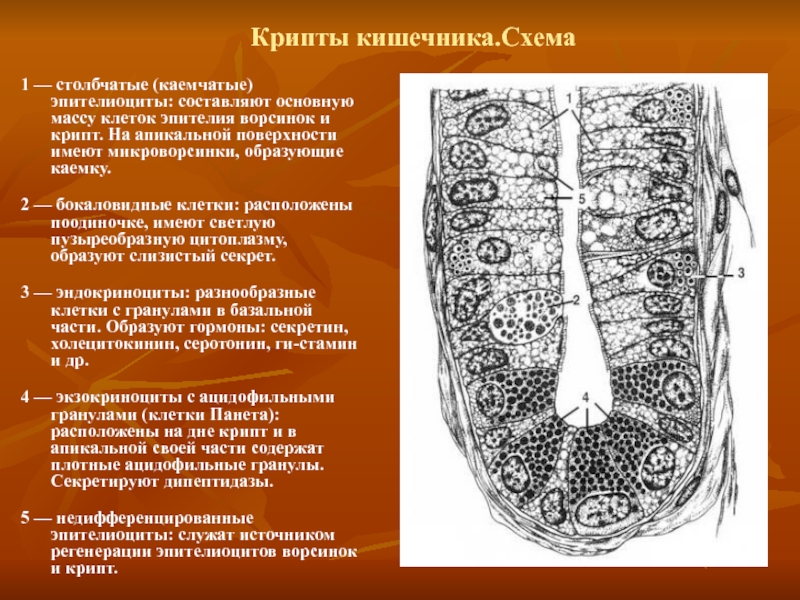

- 107. Крипты кишечника.Схема 1 — столбчатые (каемчатые) эпителиоциты:

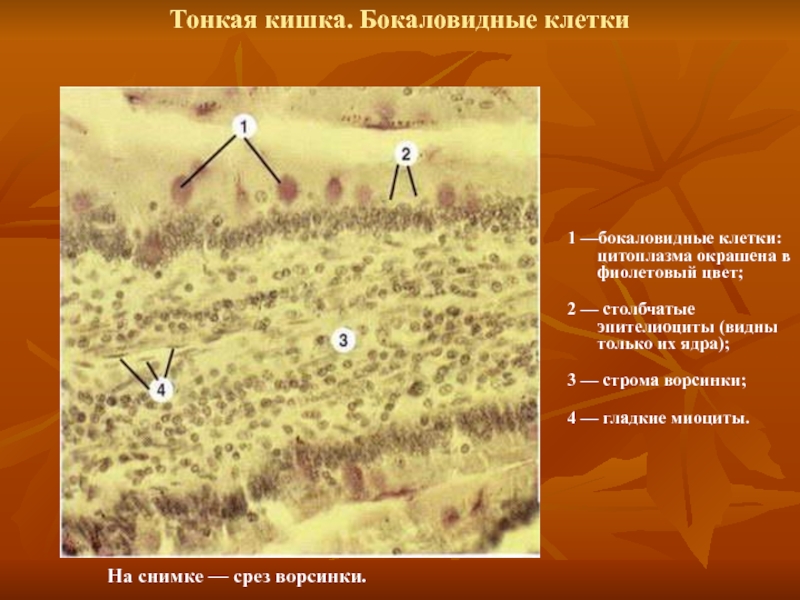

- 108. Тонкая кишка. Бокаловидные клетки 1 —бокаловидные клетки:

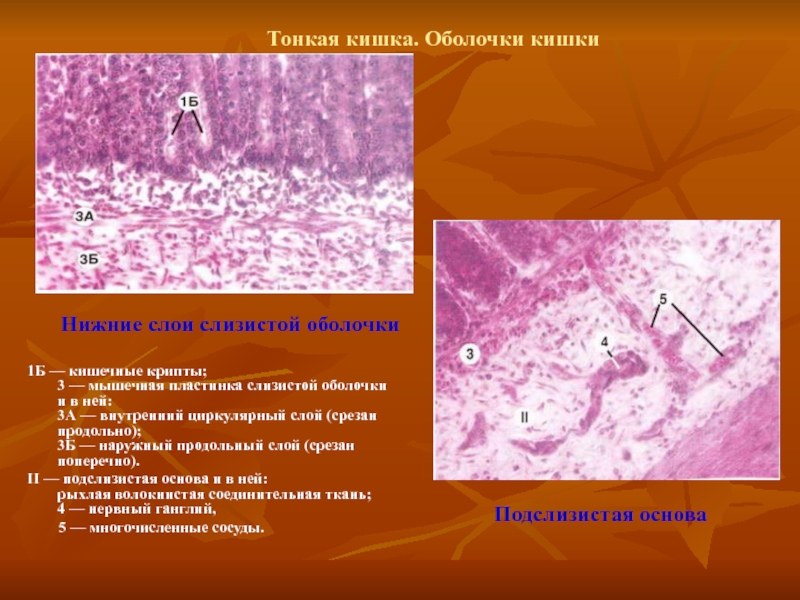

- 109. Тонкая кишка. Оболочки кишки 1Б

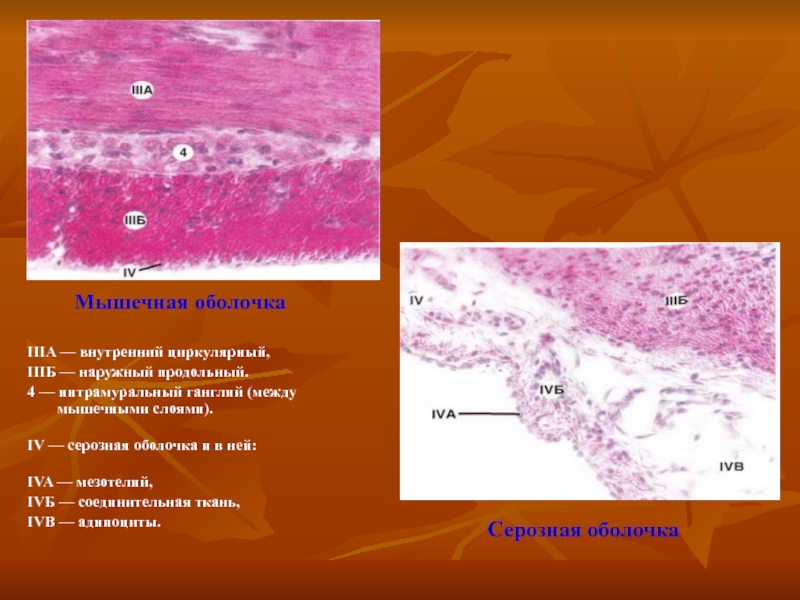

- 110. IIIA — внутренний циркулярный, IIIБ — наружный

- 111. Переход пилорической части желудка в двенадцатиперстную

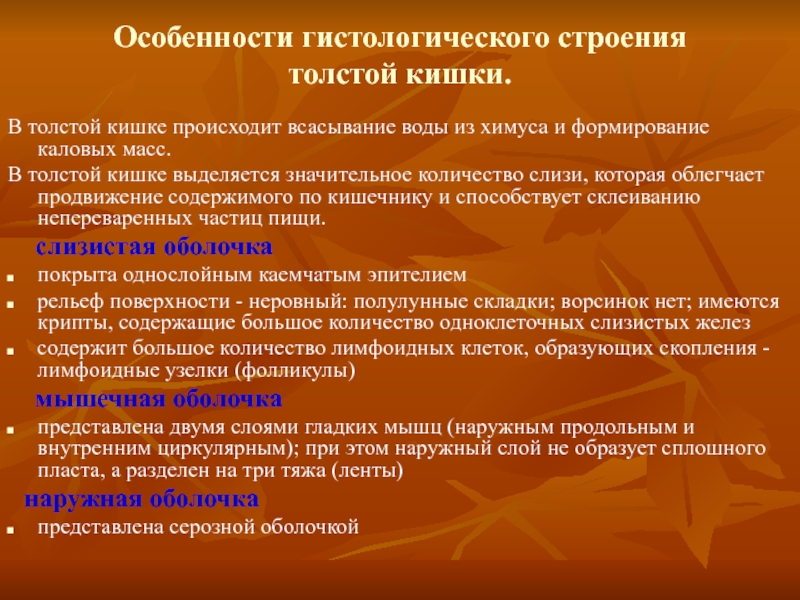

- 112. Особенности гистологического строения толстой кишки.

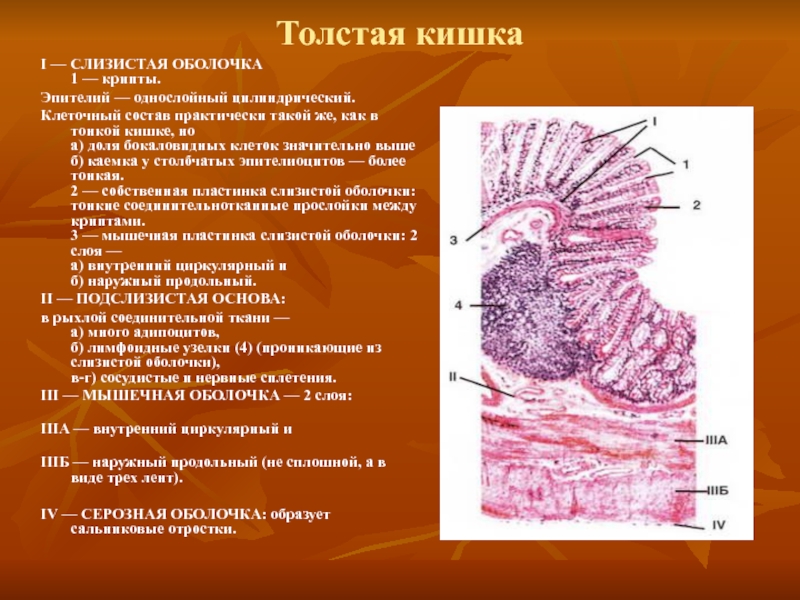

- 113. Слайд 113

- 114. Толстая кишка. Слизистая оболочка и

- 115. Толстая кишка. Мышечная и серозная оболочки II

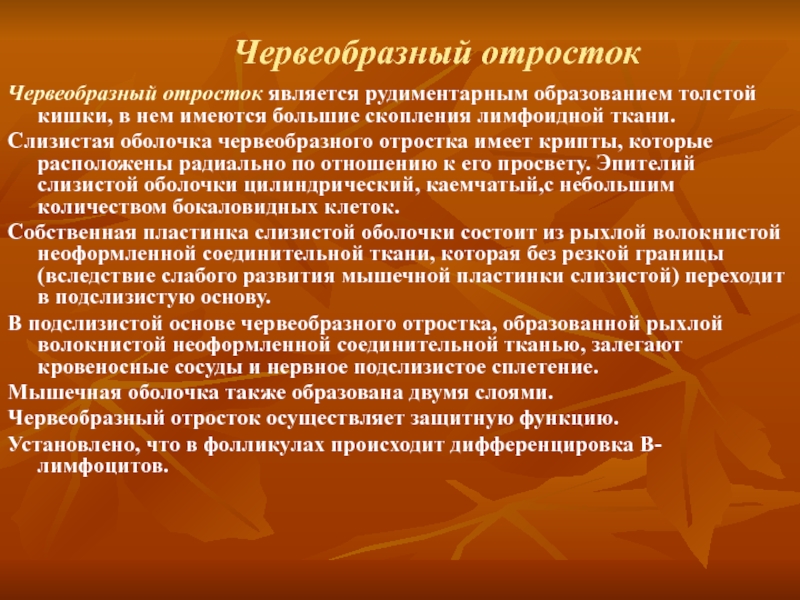

- 116. Червеобразный отростокЧервеобразный отросток является рудиментарным образованием толстой

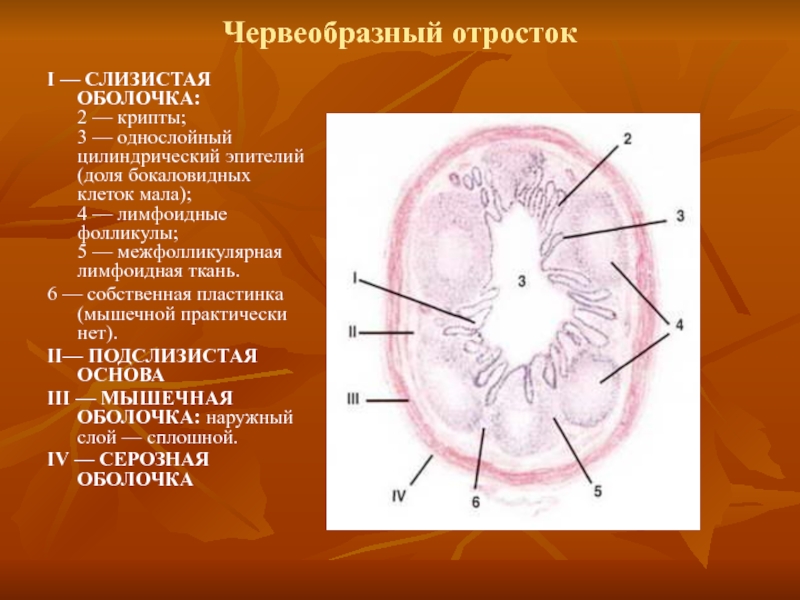

- 117. Червеобразный отросток I — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА: 2

- 118. Задний отдел пищеварительной системы. Прямая кишкаВ

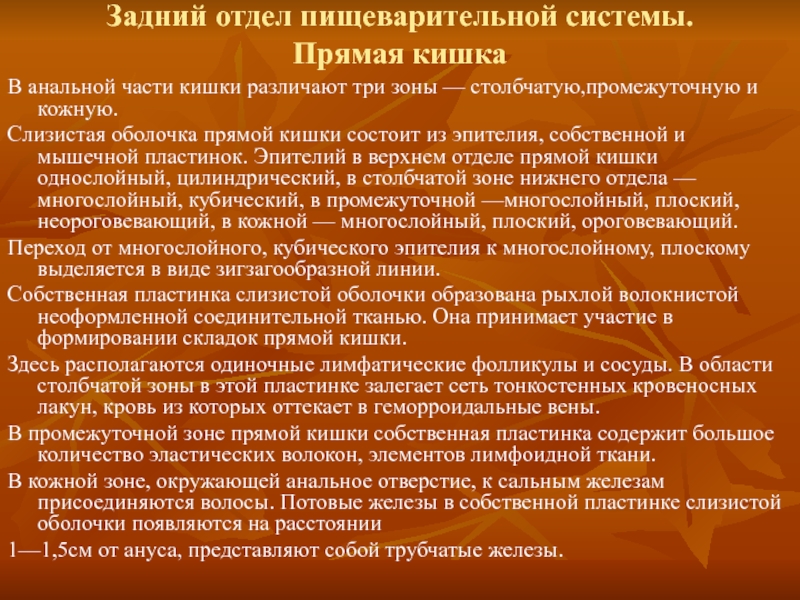

- 119. Мышечная пластинка слизистой оболочки, как и в

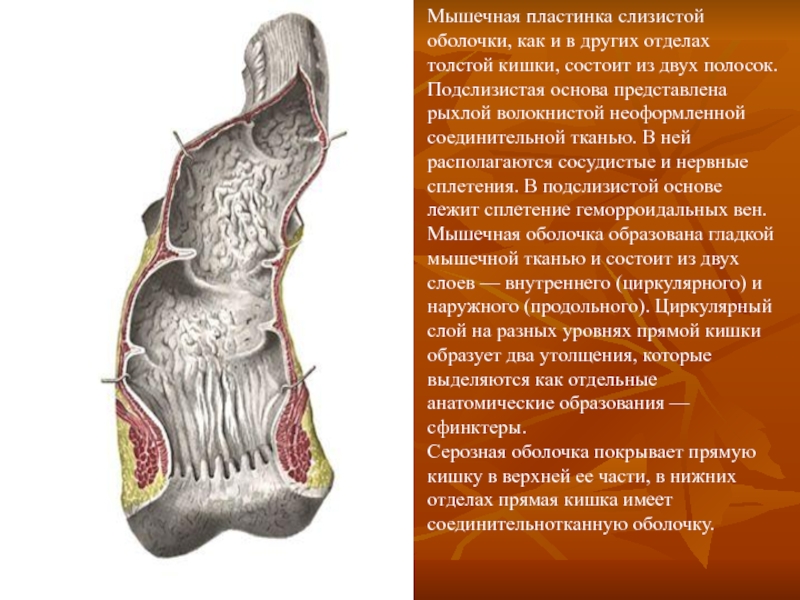

- 120. Поджелудочная железа. Печень.

- 121. Слайд 121

- 122. 3 неделя эмбриогенеза

- 123. Функции печени: · депонирование, в печени депонируется

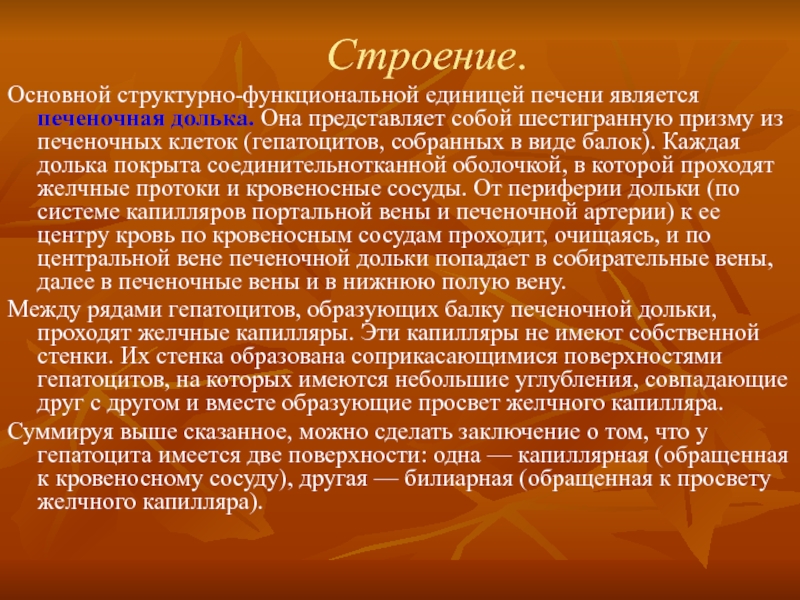

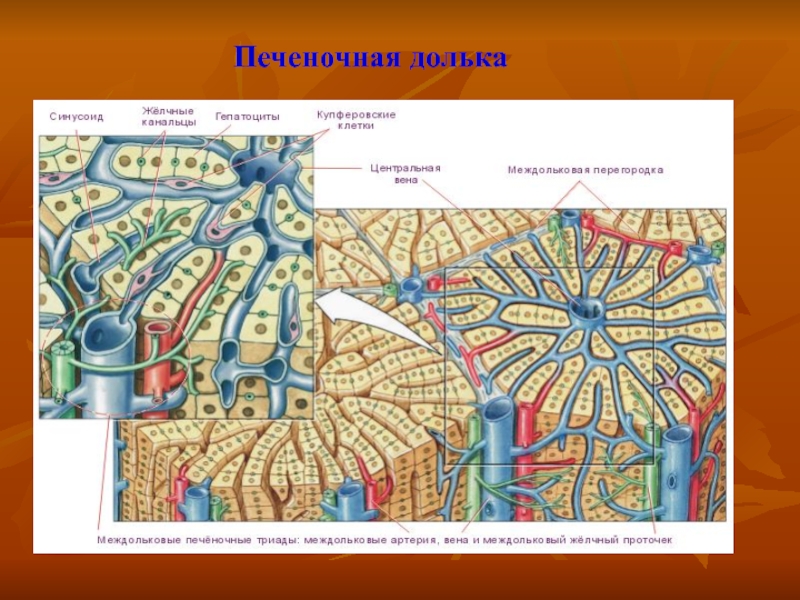

- 124. Строение.Основной структурно-функциональной единицей печени является печеночная долька.

- 125. Печеночная долька

- 126. Печеночная долька. Схема строения

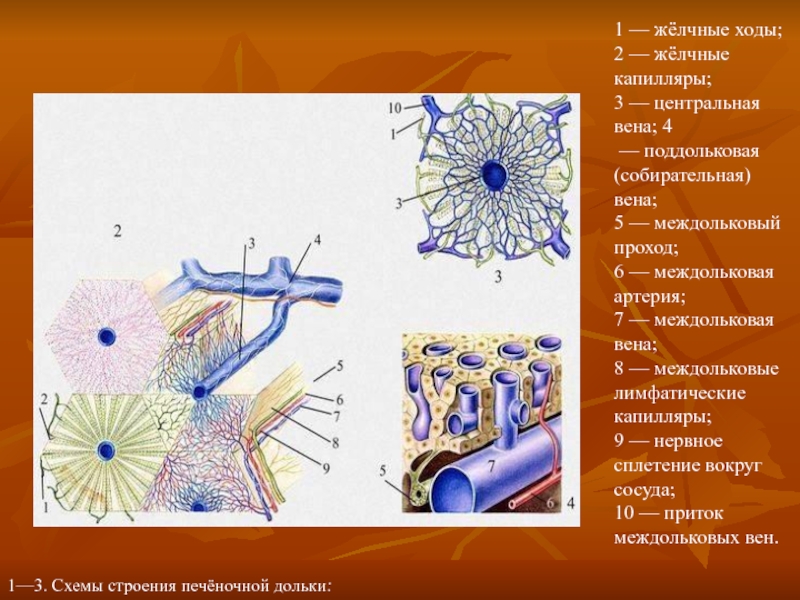

- 127. 1—3. Схемы строения печёночной дольки: 1 —

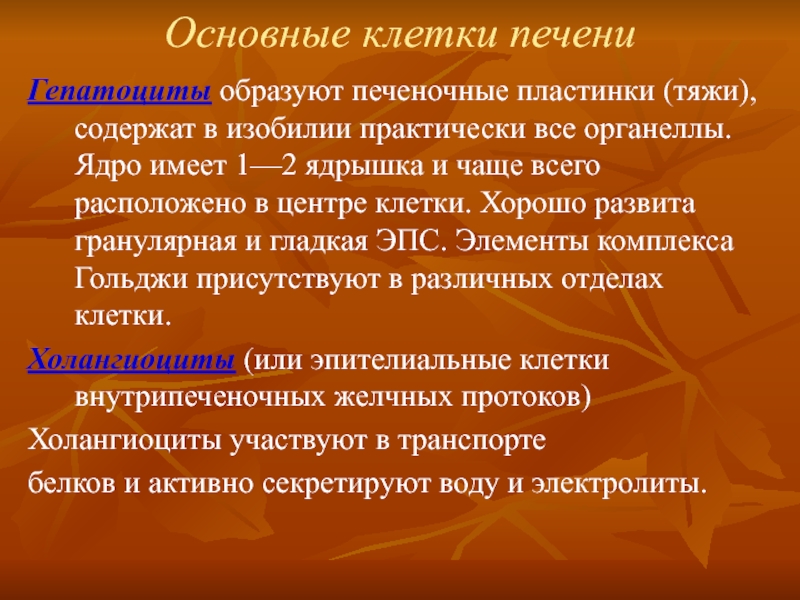

- 128. Основные клетки печениГепатоциты образуют печеночные пластинки (тяжи),

- 129. Синусоидные клетки печени Известны и интенсивно изучаются

- 130. Основные функции печениСекреция желчи. Гепатоциты продуцируют и

- 131. Синтез белков. Гепатоциты секретируют в пространство Диссе

- 132. В гепатоцитах депонируются триглицериды, углеводы, железо,

- 133. Защита организма. Клетки Купфера удаляют из крови

- 134. 1 - воротная вена и печеночная артерия;

- 135. Печень свиньи 1 — печеночная долька: по

- 136. Гистосрез простых печеночных долек окраска по ван Гизону.

- 137. Гистосрез печени человека из сложных долек.

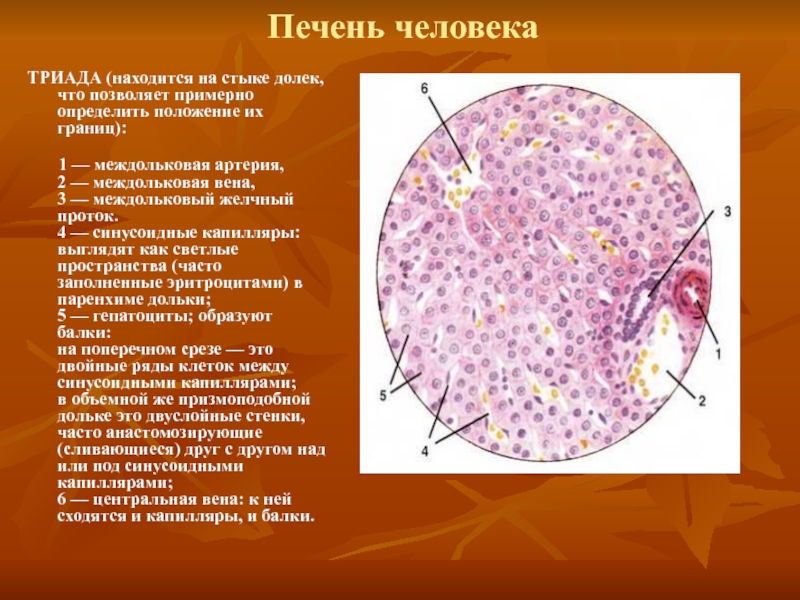

- 138. Печень человека ТРИАДА (находится на стыке долек,

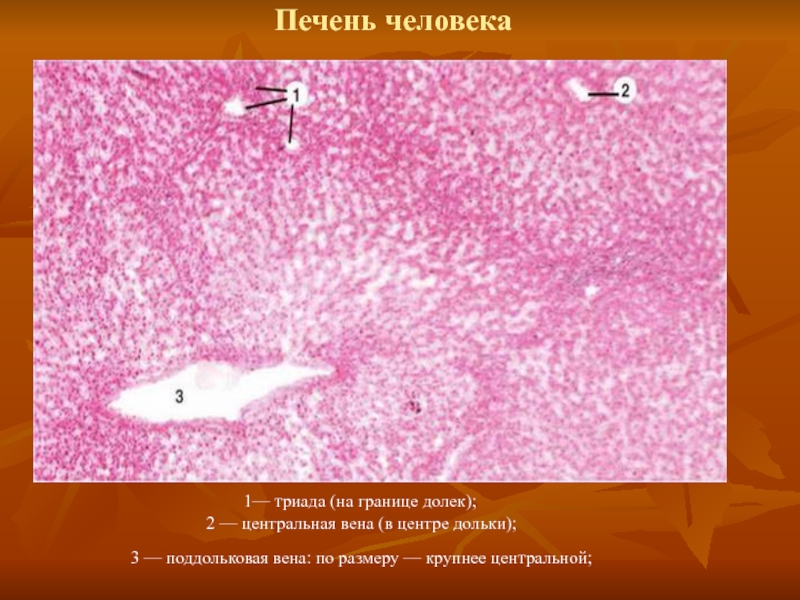

- 139. Печень человека 1— триада

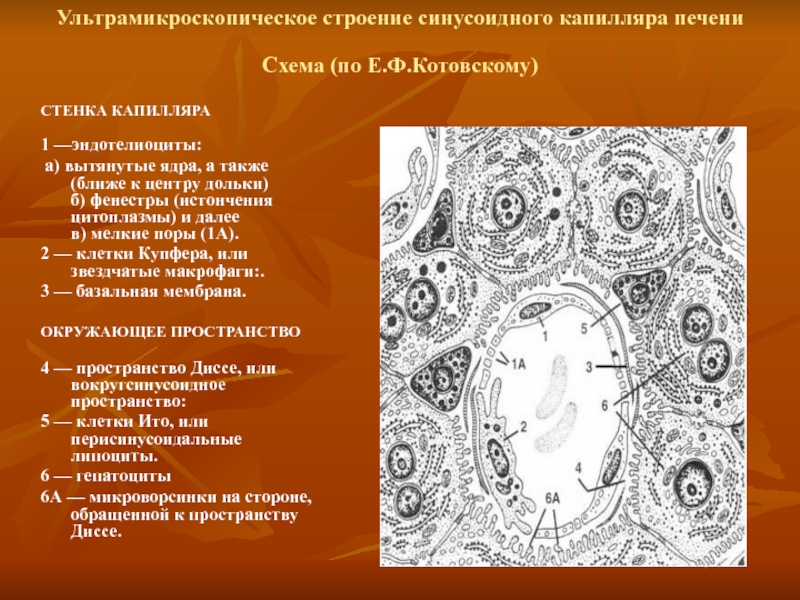

- 140. Ультрамикроскопическое строение синусоидного капилляра печени Схема (по

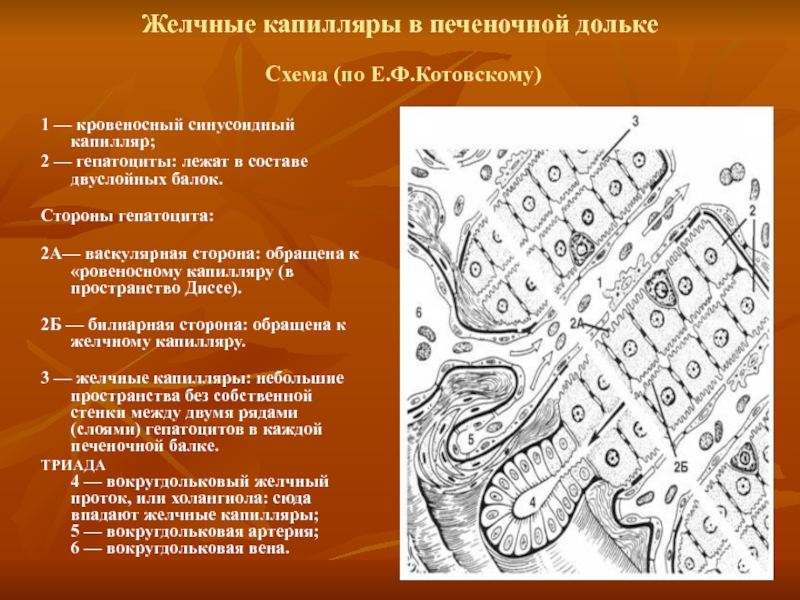

- 141. Желчные капилляры в печеночной дольке

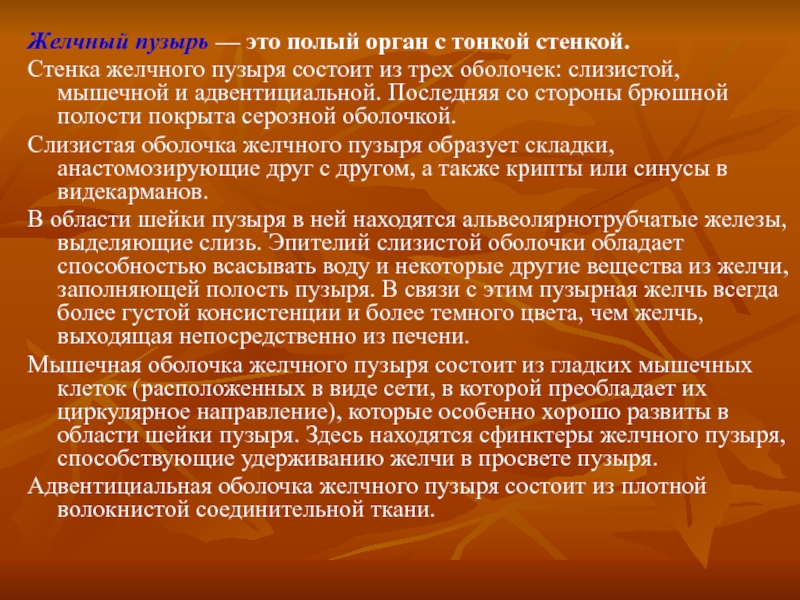

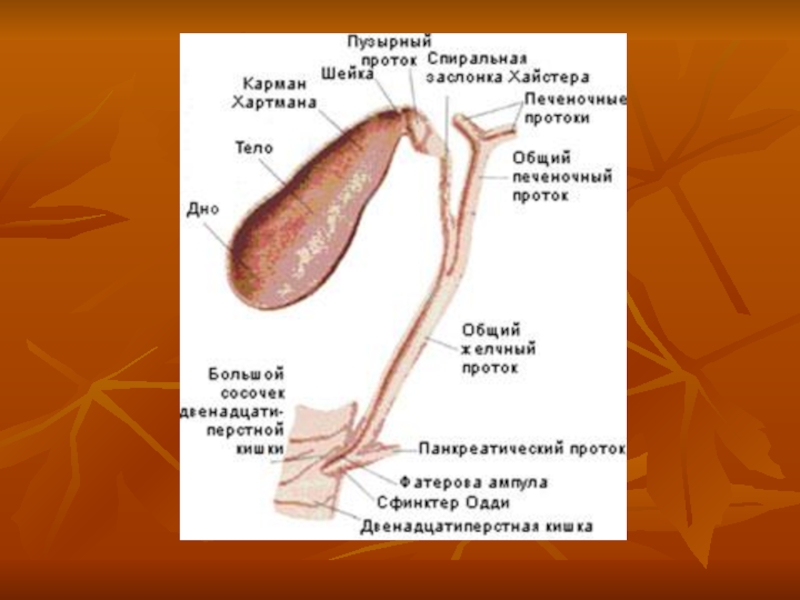

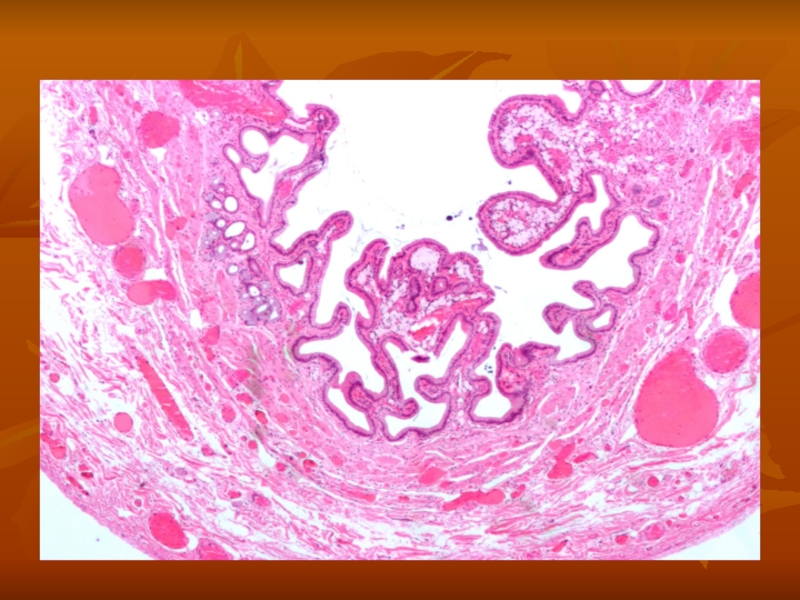

- 142. Желчный пузырь — это полый орган с

- 143. Слайд 143

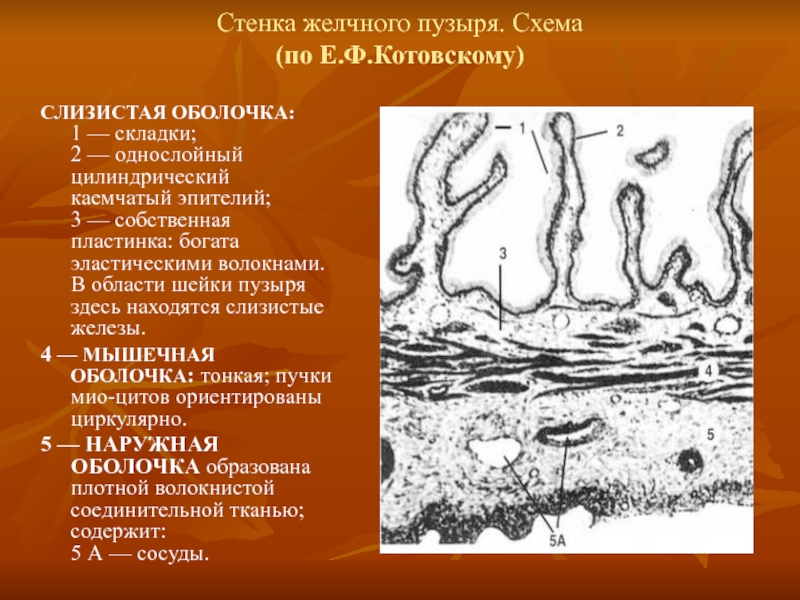

- 144. Стенка желчного пузыря. Схема (по Е.Ф.Котовскому)

- 145. Слайд 145

- 146. Поджелудочная железа — это орган пищеварительной системы,

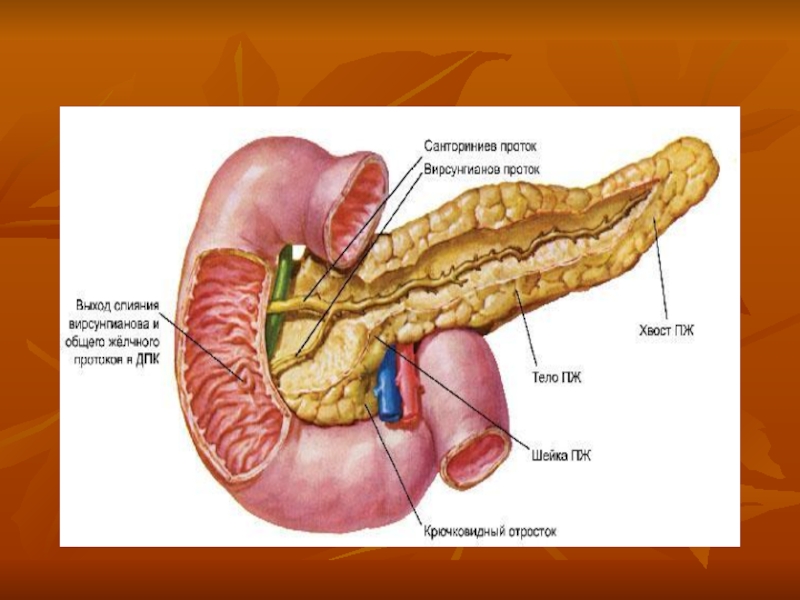

- 147. Строение.Поджелудочная железа — непарный орган брюшной полости,

- 148. Слайд 148

- 149. Ацинус является структурно-функциональной единицей.Он состоит из клеток

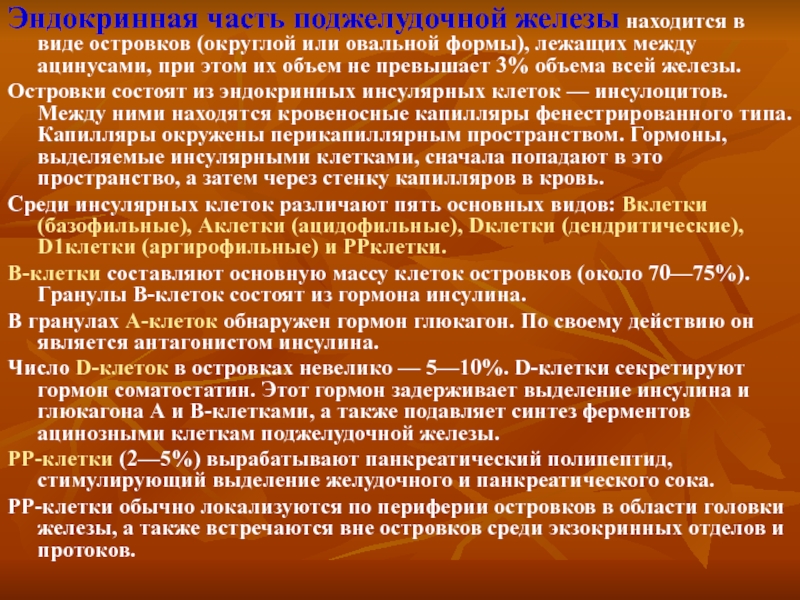

- 150. Эндокринная часть поджелудочной железы находится в виде

- 151. Строение поджелудочной железы. Схема (по Ю.И.Афанасьеву

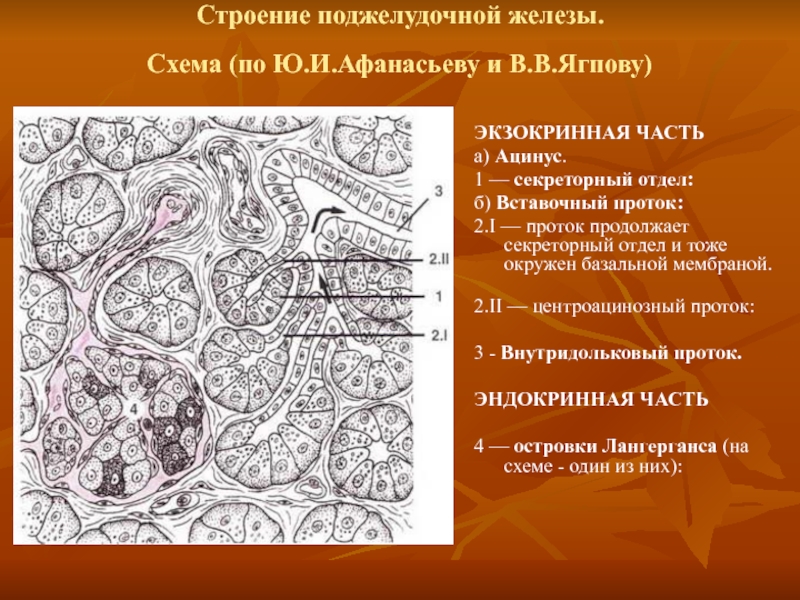

- 152. Поджелудочная железа 1 — соединительнотканные перегородки (междольковые

- 153. Слайд 153

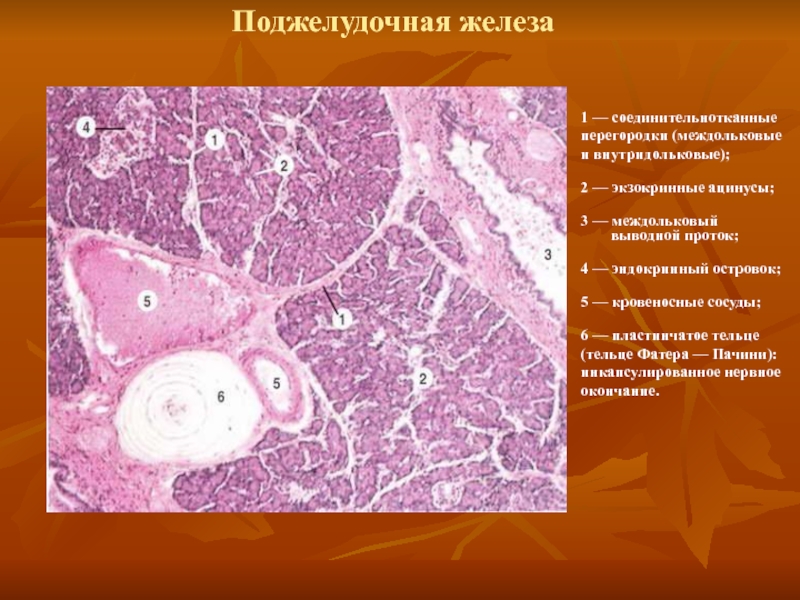

- 154. Большое увеличение: выводные протоки 1

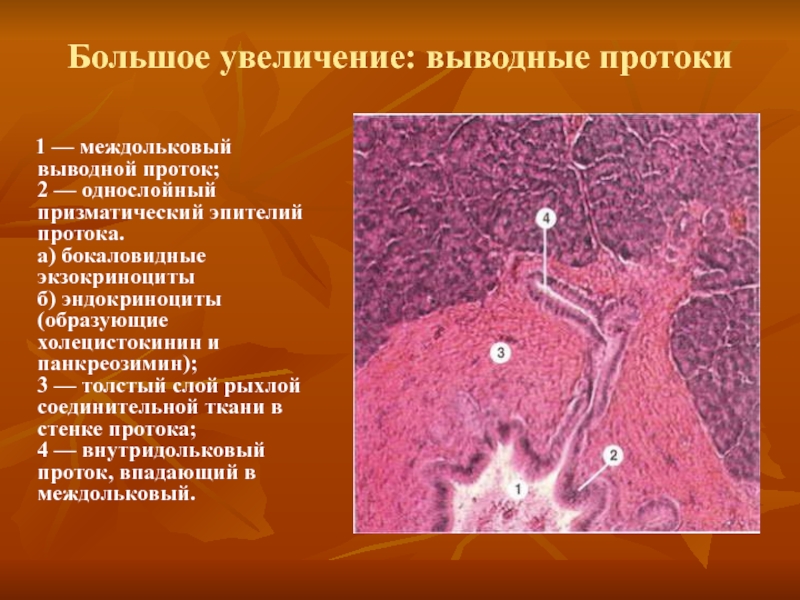

- 155. Большое увеличение: эндокринный островок 1 — островок Лангерганса

- 156. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

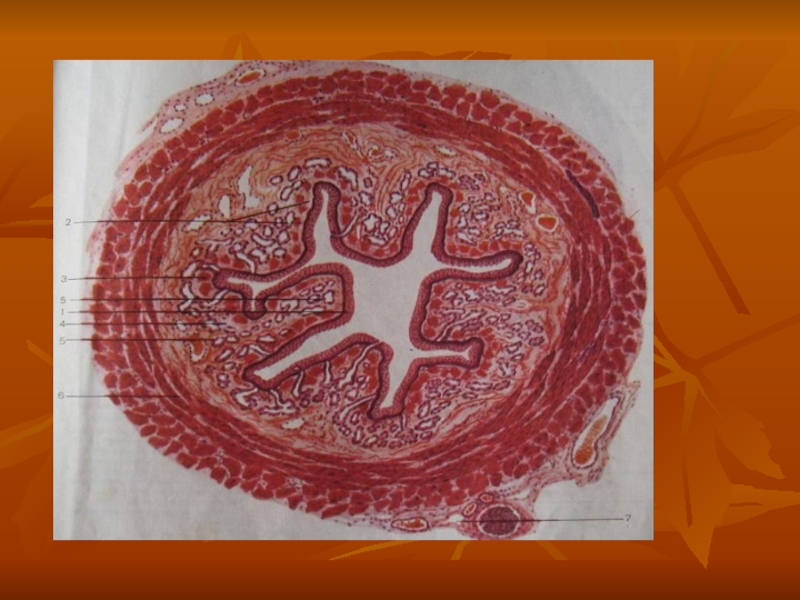

Слайд 6 Несмотря на подразделение на отделы, стенка пищеварительного

канала имеет общие принципы структурной организации - в ней выделяют

4 оболочки:Внутренняя - слизистая оболочка

Подслизистая основа.

Мышечная оболочка.

Наружная – адвентициальная (рыхлая волокнистая соединительная ткань) или серозная (покрыта брюшиной).

Слайд 7 Слизистая состоит из 3 структурных компонентов:

Эпителиальная выстилка

Собственная пластинка слизистой оболочки

Мышечная пластинка слизистой оболочки

Слайд 8

Эпителиальная выстилка слизистой

а) в переднем отделе (ротовая полость, глотка

и пищевод) эпителий многослойный плоский неороговевающий – выполняет функцию защиты

от механических повреждений твердыми частицами пищи;б) в желудке - однослойный призматический железистый эпителий, погружаясь в собственную пластинку слизистой, образует желудочные ямки и железы желудка; эпителий желудка постоянно секретирует слизь для защиты стенки органа от самопереваривания, соляную кислоту и пищеварительные ферменты: пепсин, липазу и амилазу;

в) в тонком и толстом кишечнике эпителий однослойный призматический каемчатый – свое название получил благодаря эпителиальным клеткам – энтероцитам: клетки призматической формы, на апикальной поверхности имеют большое количество микроворсинок (всасывательная каемка) – органоид специального назначения, увеличивают рабочую поверхность клетки, участвуют при пристеночном пищеварении и всасывании питательных веществ. Этот эпителий погружаясь в подлежащую собственную пластинку слизистой образует крипты – кишечные железы;

г) в конечных отделах прямой кишки эпителий вновь становится многослойным плоским неороговевающим.

Слайд 9Собственная пластинка слизистой

Лежит под эпителием, гистологически представляет собой

рыхлую волокнистую соединительную ткань. В собственной пластинке слизистой имеются кровеносные

и лимфатические сосуды, нервные волокна, скопления лимфоидной ткани.Функции:

опорно-механическая (для эпителия),

трофика эпителия, транспортировка всасавшихся питательных веществ (по сосудам),

защитная (лимфоидная ткань).

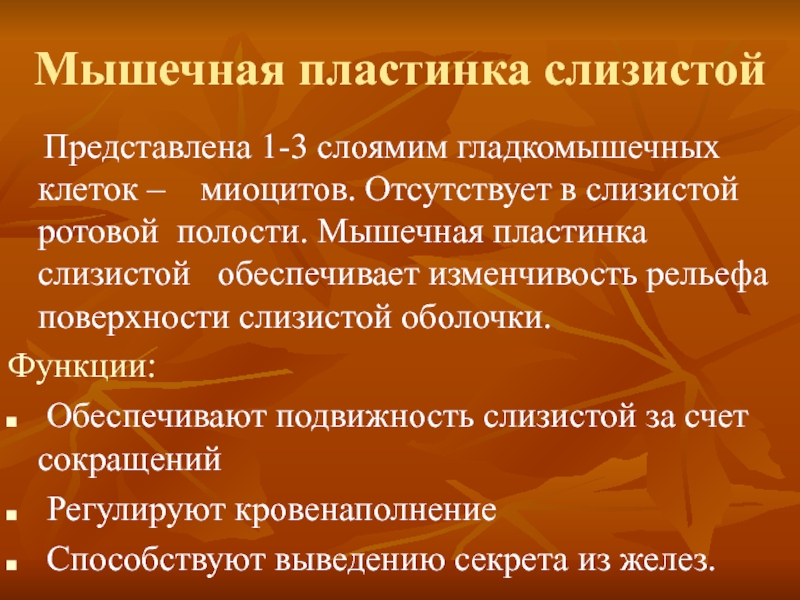

Слайд 10Мышечная пластинка слизистой

Представлена 1-3 слоямим гладкомышечных клеток –

миоцитов. Отсутствует в слизистой ротовой полости. Мышечная пластинка слизистой

обеспечивает изменчивость рельефа поверхности слизистой оболочки.Функции:

Обеспечивают подвижность слизистой за счет сокращений

Регулируют кровенаполнение

Способствуют выведению секрета из желез.

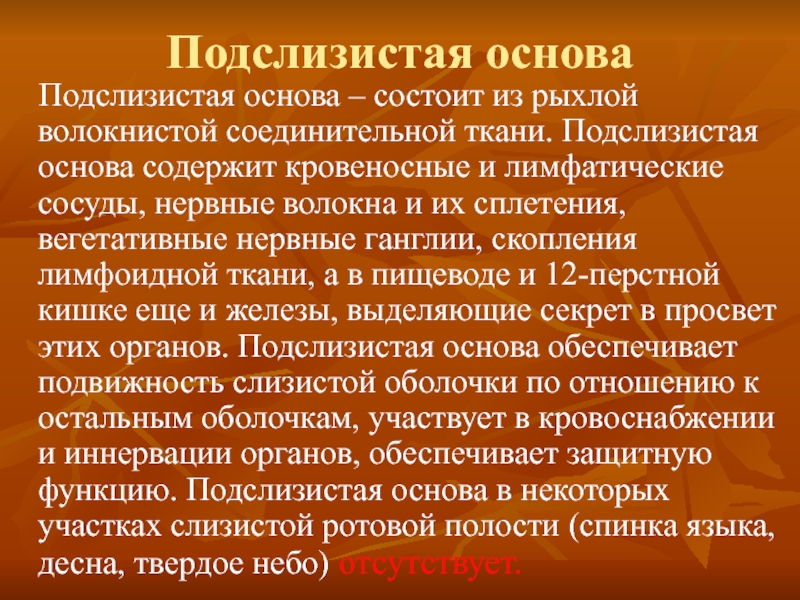

Слайд 12Подслизистая основа

Подслизистая основа – состоит из рыхлой волокнистой

соединительной ткани. Подслизистая основа содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервные

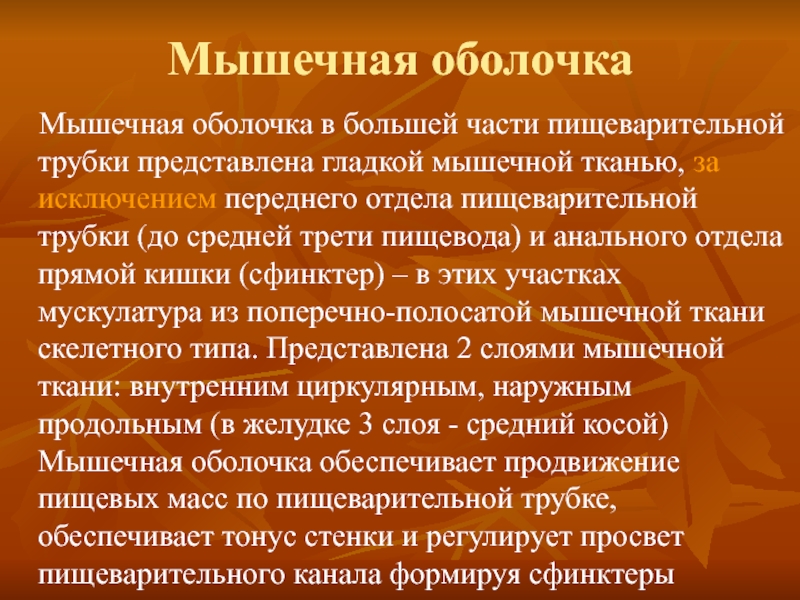

волокна и их сплетения, вегетативные нервные ганглии, скопления лимфоидной ткани, а в пищеводе и 12-перстной кишке еще и железы, выделяющие секрет в просвет этих органов. Подслизистая основа обеспечивает подвижность слизистой оболочки по отношению к остальным оболочкам, участвует в кровоснабжении и иннервации органов, обеспечивает защитную функцию. Подслизистая основа в некоторых участках слизистой ротовой полости (спинка языка, десна, твердое небо) отсутствует.Слайд 13Мышечная оболочка

Мышечная оболочка в большей части пищеварительной трубки

представлена гладкой мышечной тканью, за исключением переднего отдела пищеварительной трубки

(до средней трети пищевода) и анального отдела прямой кишки (сфинктер) – в этих участках мускулатура из поперечно-полосатой мышечной ткани скелетного типа. Представлена 2 слоями мышечной ткани: внутренним циркулярным, наружным продольным (в желудке 3 слоя - средний косой) Мышечная оболочка обеспечивает продвижение пищевых масс по пищеварительной трубке, обеспечивает тонус стенки и регулирует просвет пищеварительного канала формируя сфинктерыСлайд 14НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА

Встречается в 2 вариантах: построена по типу

висцерального листка брюшины, то есть состоит из рыхлой соединительной ткани

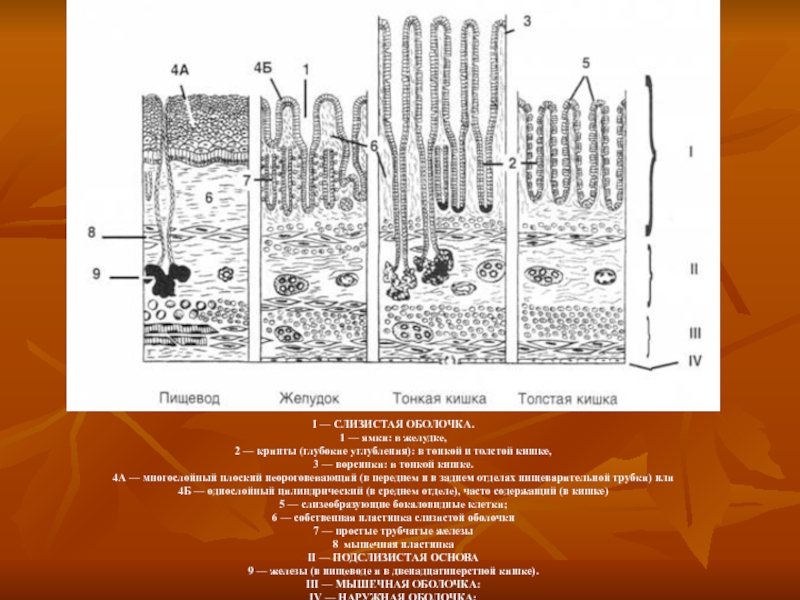

покрытой мезотелием (однослойный, плоский эпителий целомического происхождения). Такой тип строения характерен для слизистой кишечного типа (средний отдел). И рыхлая соединительная ткань - адвентиция (передний и задний отделы).Слайд 15I — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА. 1 — ямки: в желудке, 2 — крипты

(глубокие углубления): в тонкой и толстой кишке, 3 — ворсинки: в

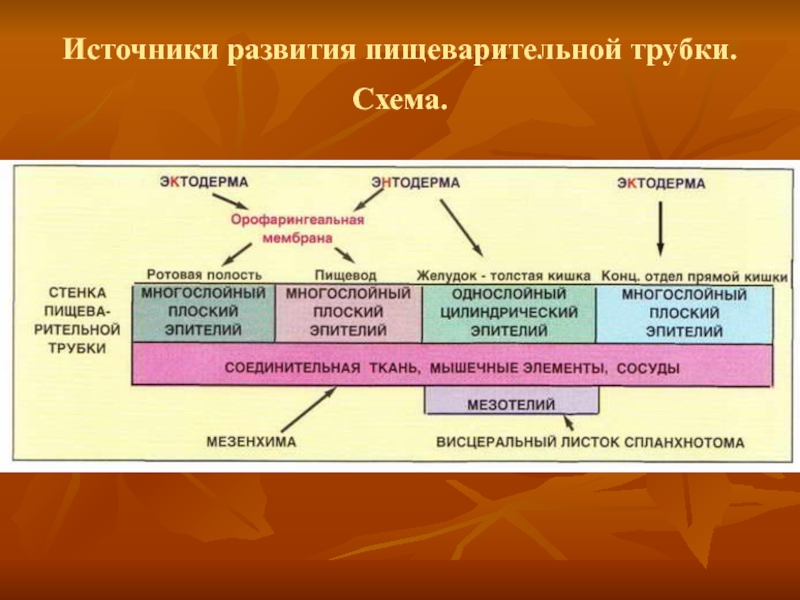

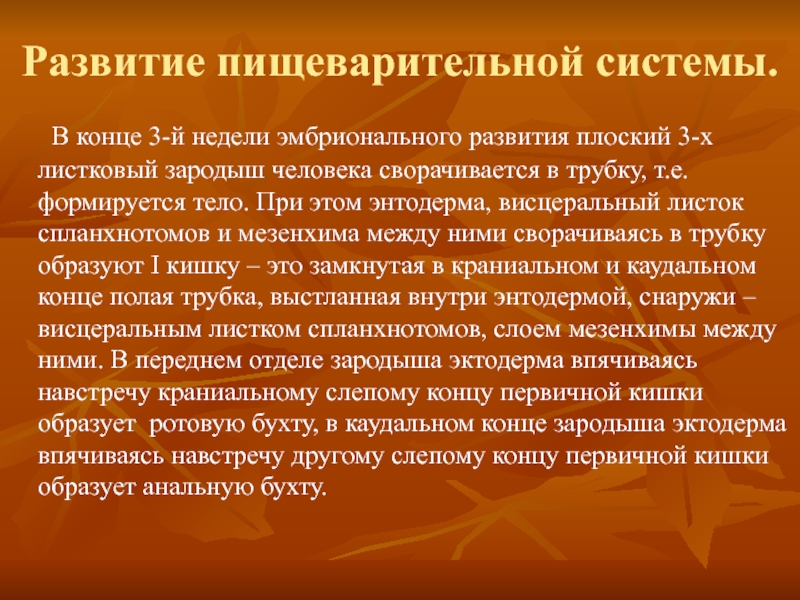

тонкой кишке. 4А — многослойный плоский неороговевающий (в переднем и в заднем отделах пищеварительной трубки) или 4Б — однослойный цилиндрический (в среднем отделе), часто содержащий (в кишке) 5 — слизеобразующие бокаловидные клетки; 6 — собственная пластинка слизистой оболочки 7 — простые трубчатые железы 8 мышечная пластинка II — ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА 9 — железы (в пищеводе и в двенадцатиперстной кишке). III — МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА: IV — НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА:Слайд 17 В конце 3-й недели эмбрионального развития плоский

3-х листковый зародыш человека сворачивается в трубку, т.е. формируется тело.

При этом энтодерма, висцеральный листок спланхнотомов и мезенхима между ними сворачиваясь в трубку образуют I кишку – это замкнутая в краниальном и каудальном конце полая трубка, выстланная внутри энтодермой, снаружи – висцеральным листком спланхнотомов, слоем мезенхимы между ними. В переднем отделе зародыша эктодерма впячиваясь навстречу краниальному слепому концу первичной кишки образует ротовую бухту, в каудальном конце зародыша эктодерма впячиваясь навстречу другому слепому концу первичной кишки образует анальную бухту.Развитие пищеварительной системы.

Слайд 18

Из эктодермы ротовой бухты образуется эпителий предверья

ротовой полости (согласно 2-ой точки зрения – и эпителий переднего

и среднего отдела ротовой полости и его производные: эмаль зубов, крупные и мелкие слюнные железы ротовой полости, аденогипофиз), из энтодермы переднего отдела первичной кишки (материал прехордальной пластинки) – эпителий ротовой полости и его производные, эпителий глотки и пищевода, из остальной части энтодермы (материал гипобласта) образуется эпителий и железы желудка и кишечника, эпителий печени и поджелудочной железы; из эктодермы анальной бухты образуется многослойный плоский неороговевающий эпителий и эпителий желез анального отдела прямой кишки.Из мезенхимы первичной кишки образуется рыхлая волокнистая сдт собственной пластинки слизистой, подслизистой основы, адвентициальной оболочки и прослойки рыхлой сдт мышечной оболочки, а также гладкая мышечная ткань (мышечная пластинка слизистой и мышечная оболочка).

Из висцерального листка спланхнотомов первичной кишки образуется серозный покров желудка, кишечника, печени и частично поджелудочной железы.

Печень и поджелудочная железа закладываются как выпячивание стенки I кишки, т. е. тоже из энтодермы, мезенхимы и висцерального листка спланхнотомов.

Из энтодермы образуются гепатоциты, эпителий желчевыводящих путей и желчного пузыря, панкреатоциты и эпителий выводных путей поджелудочной железы, клетки островков Лангерганса; из мезенхимы образуются сдт элементы и гладкая мышечная ткань, а из висцерального листка спланхнотомов – брюшинный покров этих органов.

Слайд 21Основная функция ротовой полости и ее производных – захват и

механическая обработка пищи, т.е. измельчение, смачивание и формирование пищевого комка.

Дополнительные функции: 1. Начинается расщепление углеводов мальтазой и амилазой слюны; 2. Защитная функция: иммунологическая защита благодаря наличию лимфоэпителиального кольца; наличие бактерицидных белков (лизоцим) в составе слюны; 3. Глотание пищевого комка; 4. Участие в формировании речи; 5. Рецепция вкуса, температуры и консистенции пищи; 6. Начинается всасывание (лекарственные вещества, например нитроглицерин).

Слайд 22Особенности строения ротовой полости

Эпителий – в отличие от среднего отдела,

эпителий в ротовой полости многослойный плоский неороговевающий, что обусловлено: -

источник развития – эктодерма; - функцией – защита от механических повреждений слизистой твердыми пищевыми кусочками.В то же время нужно отметить, что этот эпителий местами частично ороговевает, так как противостоит значительной механической нагрузке: - нитевидные сосочки языка; - десна; - твердое небо.

Собственная пластинка слизистой оболочки представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью. В нижележащих отделах пищеварительной трубки собственная пластинка слизистой лежит на мышечной пластинке слизистой, а в ротовой полости мышечная пластинка слизистой отсутствует, поэтому собственная пластинка слизистой переходит в подслизистую основу или прикрепляется к подлежащим тканям: - в области твердого неба и на деснах срастается с надкостницей; - на спинке языка – с мышечной тканью языка.

Мышечная оболочка в ротовой полости не сплошная, а представлена отдельными мышцами из скелетной мускулатуры: - круговые мышцы губы; - жевательные мышцы в толще щеки; - мышцы языка; - мышцы глотки.

Слайд 23

Губы. В губе различают

кожную часть, переходную и слизистую часть, а в толще губы находится круговая мышца ротового отверстия. Снаружи губа покрыта обычной кожей и в своем составе имеет потовые и сальные железы, волосы. В переходной части губы исчезают потовые железы и волосы, сальные железы сохраняются ближе к углам рта, а многослойный плоский ороговевающий эпителий постепенно переходит в неороговевающий. Поверхность губы обращенная к ротовой полости покрыта слизистой оболочкой. Под многослойным плоским неороговевающим эпитеием располагается собственная пластинка слизистой, которая ввиду отсутствия мышечной пластинки постепенно переходящит в подслизистую оболочку. В подслизистой оболочке располагаются губные слюнные железы (сложные слизисто-белковые).Слайд 24I — кожный отдел губы. Имеет строение кожи: а) эпителий —

многослойный плоский ороговевающий; б) подлежащая соединительная ткань вдается в эпителий высокими

сосочками; в) имеются обычные производные кожи — волосяные фолликулы, потовые и сальные железы.II — промежуточный, или красный, отдел губы: а) эпителий — многослойный плоский, частично ороговевающий; б) сосочки невысокие, но много капилляров; в) волосяных фолликулов нет; г) потовые и сальные железы постепенно исчезают.

III — слизистый отдел губы. Имеет строение, как в других отделах полости рта: а) эпителий — многосл. плоский неороговевающий; б) собственная пластинка образует сосочки; в) мышечной пластинки нет; г) в подслизистой основе — мелкие слюнные железы.

Сагиттальный срез губы ребенка

Слайд 25Щеки. Щеки, как и губы, снаружи покрыты кожей, внутри слизистой

оболочкой. Слизистая оболочка представлена слоем многослойного плоского неороговевающего эпителия на

поверхности, под ним располагается собственная пластинка слизистой вдающийся в эпителий в виде сосочков. Собственная пластинка переходит в подслизистую основу, содержащую альвеолярно-трубчатые слизисто-белковые слюнные железы. В толще щек располагаются жевательные мышцы.Слайд 26Язык.

Язык – это мышечный орган, основу составляет поперечно-полосатая мышечная

ткань. Мышечные волокна располагаются в 3-х взаимоперпендикулярных направлениях. Между мышечными

волокнами располагаются прослойки рыхлой волокнистой сдт с кровеносными сосудами, а также концевые отделы язычных слюнных желез. Эти железы по характеру секрета в передней части языка смешанные (слизисто-белковые), в средней части языка – белковые, в области корня языка – чисто слизистые.Мышечное тело языка покрыто слизистой оболочкой. На нижней поверхности благодаря наличию подслизистой основы слизистая оболочка подвижна; на спинке языка подслизистая основа отсутствует, поэтому слизистая оболочка по отношению к мышечному телу неподвижна.

На спинке языка слизистая оболочка образует сосочки: различают нитевидные, грибовидные, листовидные и желобоватые сосочки.

Слайд 28Гистологическое строение сосочков сходно: основу составляет вырост из рыхлой соединительной

ткани собственной пластинки слизистой (имеющие форму: нитевидную, грибовидную, листочка и

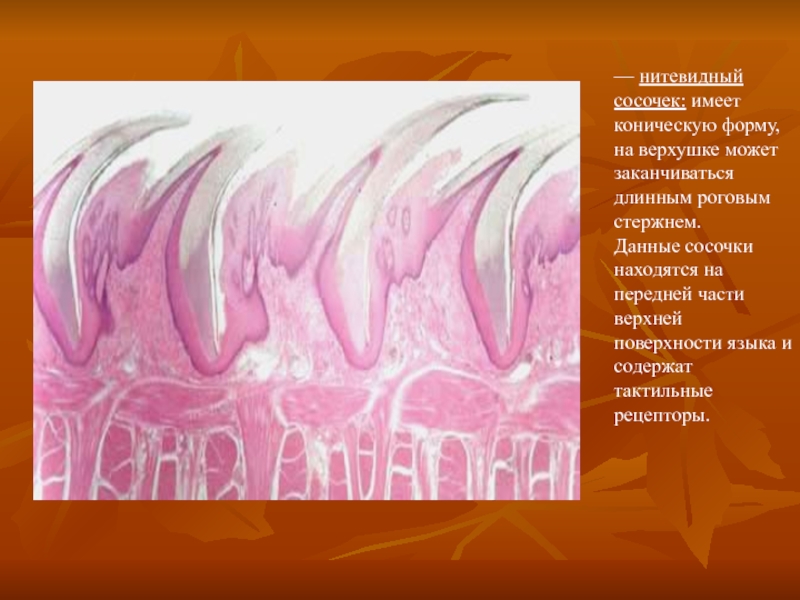

наковальни), снаружи сосочки покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием. Исключением являются нитевидные сосочки – в области верхушек этих сосочков эпителий имеет признаки ороговения или ороговевает. Функция нитевидных сосочков – механическая, т.е. они работают как скребки. В толще эпителия грибовидных, листовидных и желобоватых сосочков имеются вкусовые почки (или вкусовые луковицы), являющиеся рецепторами органа вкуса.Слайд 29Нитевидные и грибовидные сосочки

1 — нитевидный сосочек: имеет коническую

форму, на верхушке может заканчиваться длинным роговым стержнем. Данные сосочки находятся

на передней части верхней поверхности языка и содержат тактильные рецепторы.2 — грибовидный сосочек: узкое основание и более широкая вершина; эпителий — многослойный плоский неорговевающий. Эти сосочки находятся у кончика и по краям языка и содержат вкусовые почки.

Слайд 30

— нитевидный сосочек: имеет коническую форму, на верхушке может заканчиваться длинным роговым стержнем.

Данные сосочки находятся на передней части верхней поверхности языка и содержат тактильные рецепторы.

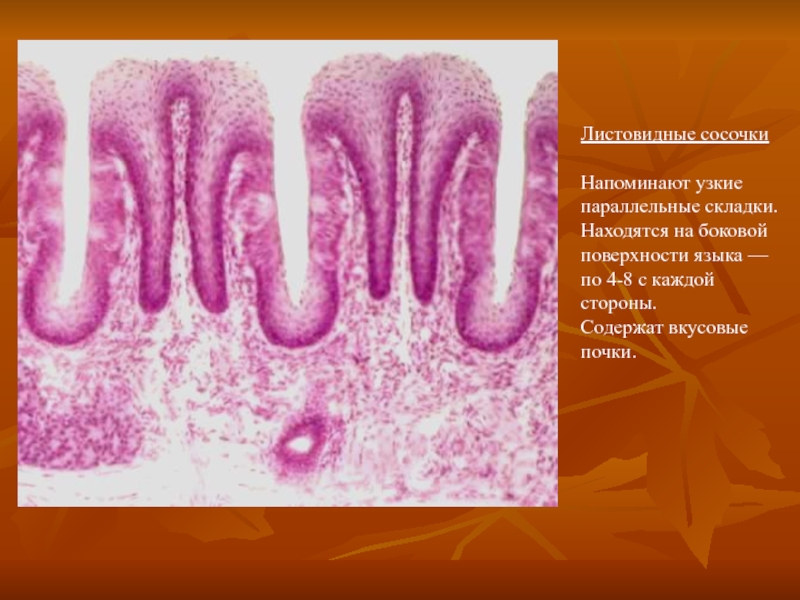

Слайд 31

Листовидные сосочки

Напоминают узкие параллельные складки.

Находятся на боковой поверхности языка

— по 4-8 с каждой стороны.

Содержат вкусовые почки.

Слайд 32Желобоватые сосочки Имеют узкое основание и широкую вершину; основание окружено

желобком.

Находятся между телом и корнем языка.

Содержат вкусовые почки.

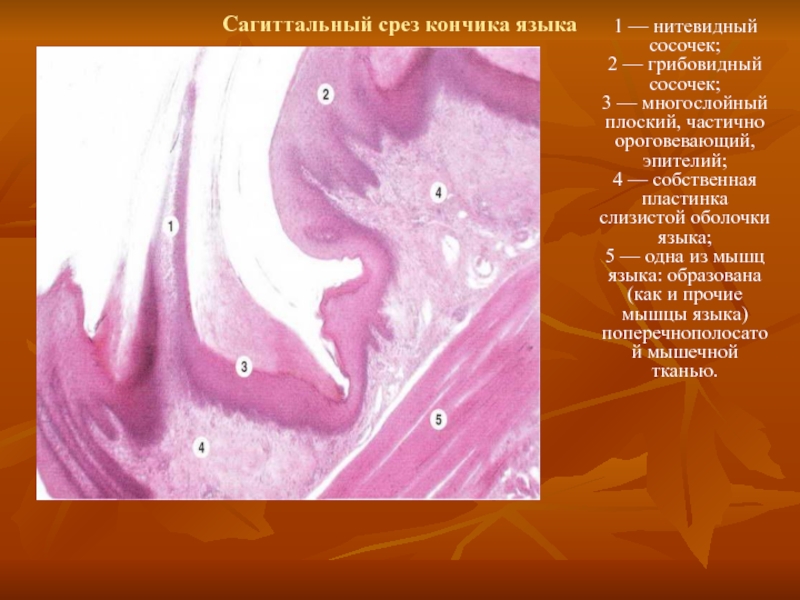

Слайд 33Сагиттальный срез кончика языка

1 — нитевидный сосочек; 2 — грибовидный сосочек; 3 — многослойный плоский,

частично ороговевающий, эпителий; 4 — собственная пластинка слизистой оболочки языка; 5 — одна из мышц языка: образована (как и прочие мышцы языка) поперечнополосатой мышечной тканью.Слайд 34Язык. Нижняя поверхность.

1 — многослойный плоский неороговевающий эпителий;

2

— собственная пластинка слизистой оболочки; 3 — подслизистая основа; 4 — поперечнополосатая

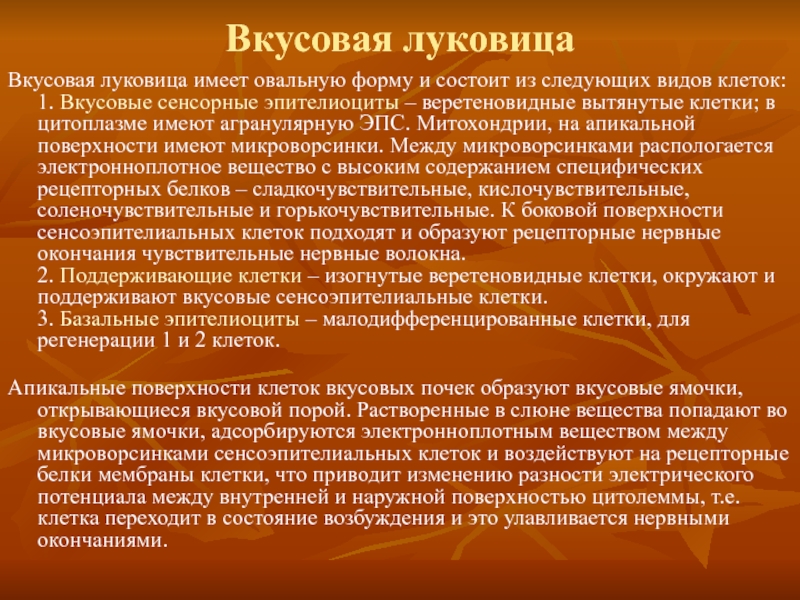

мышечная ткань языка.Слайд 35Вкусовая луковица

Вкусовая луковица имеет овальную форму и состоит из следующих

видов клеток: 1. Вкусовые сенсорные эпителиоциты – веретеновидные вытянутые клетки;

в цитоплазме имеют агранулярную ЭПС. Митохондрии, на апикальной поверхности имеют микроворсинки. Между микроворсинками распологается электронноплотное вещество с высоким содержанием специфических рецепторных белков – сладкочувствительные, кислочувствительные, соленочувствительные и горькочувствительные. К боковой поверхности сенсоэпителиальных клеток подходят и образуют рецепторные нервные окончания чувствительные нервные волокна. 2. Поддерживающие клетки – изогнутые веретеновидные клетки, окружают и поддерживают вкусовые сенсоэпителиальные клетки. 3. Базальные эпителиоциты – малодифференцированные клетки, для регенерации 1 и 2 клеток.Апикальные поверхности клеток вкусовых почек образуют вкусовые ямочки, открывающиеся вкусовой порой. Растворенные в слюне вещества попадают во вкусовые ямочки, адсорбируются электронноплотным веществом между микроворсинками сенсоэпителиальных клеток и воздействуют на рецепторные белки мембраны клетки, что приводит изменению разности электрического потенциала между внутренней и наружной поверхностью цитолеммы, т.е. клетка переходит в состояние возбуждения и это улавливается нервными окончаниями.

Слайд 361 — рецепторные клетки. а) На их апикальной стороне у вкусовой

поры находятся: 4 — микроворсинки, мембрана которых содержит специфические рецепторы; 5 —

адсорбент, необходимый для концентрирования вкусовых веществ. б) С базальной стороной сенсорных клеток контактируют 6 — нервные окончания. 2 — поддерживающие эпителиоциты: принимают участие в синтезе адсорбента; 3 — базальные эпителиоциты.Слайд 37Твердое небо

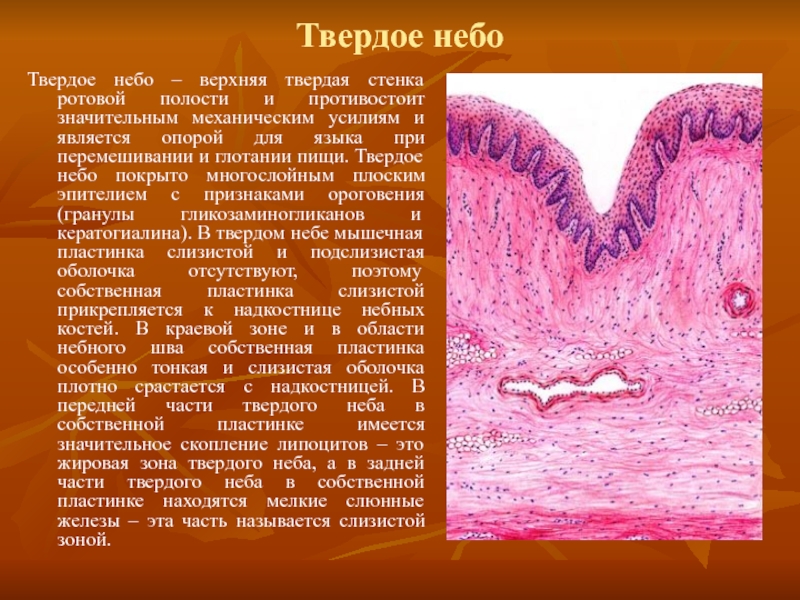

Твердое небо – верхняя твердая стенка ротовой полости и

противостоит значительным механическим усилиям и является опорой для языка при

перемешивании и глотании пищи. Твердое небо покрыто многослойным плоским эпителием с признаками ороговения (гранулы гликозаминогликанов и кератогиалина). В твердом небе мышечная пластинка слизистой и подслизистая оболочка отсутствуют, поэтому собственная пластинка слизистой прикрепляется к надкостнице небных костей. В краевой зоне и в области небного шва собственная пластинка особенно тонкая и слизистая оболочка плотно срастается с надкостницей. В передней части твердого неба в собственной пластинке имеется значительное скопление липоцитов – это жировая зона твердого неба, а в задней части твердого неба в собственной пластинке находятся мелкие слюнные железы – эта часть называется слизистой зоной.Слайд 38Мягкое небо

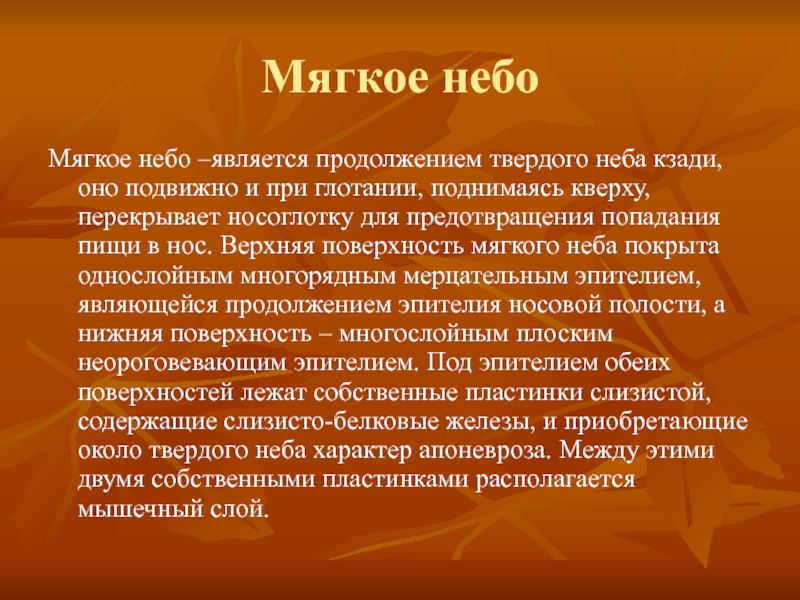

Мягкое небо –является продолжением твердого неба кзади, оно подвижно

и при глотании, поднимаясь кверху, перекрывает носоглотку для предотвращения попадания

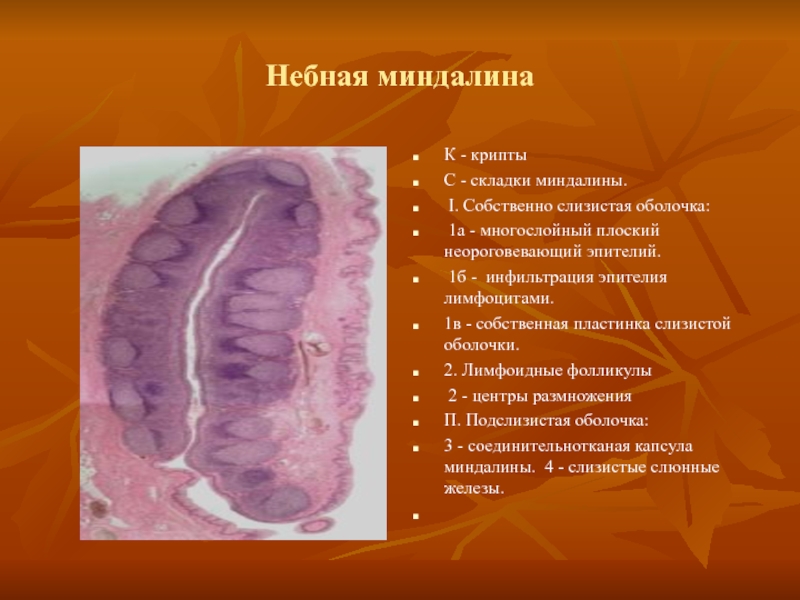

пищи в нос. Верхняя поверхность мягкого неба покрыта однослойным многорядным мерцательным эпителием, являющейся продолжением эпителия носовой полости, а нижняя поверхность – многослойным плоским неороговевающим эпителием. Под эпителием обеих поверхностей лежат собственные пластинки слизистой, содержащие слизисто-белковые железы, и приобретающие около твердого неба характер апоневроза. Между этими двумя собственными пластинками располагается мышечный слой.Слайд 39Небная миндалина

К - крипты

С - складки миндалины.

I. Собственно слизистая

оболочка:

1а - многослойный плоский неороговевающий эпителий.

1б - инфильтрация

эпителия лимфоцитами.1в - собственная пластинка слизистой оболочки.

2. Лимфоидные фолликулы

2 - центры размножения

П. Подслизистая оболочка:

3 - соединительнотканая капсула миндалины. 4 - слизистые слюнные железы.

Слайд 40Десны

Десны покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием с признаками ороговения. Собственная

пластинка слизистой оболочки в поверхностных слоях в виде сосочков вдается

в эпителий, в глубоких слоях представлена толстыми пучками переплетающихся коллагеновых волокон. В собственной пластинке слизистой очень много механорецепторов, а железы отсутствуют. Мышечная пластинка и подслизистая оболочка отсутствуют, поэтому слизистая непосредственно срастается с надкостницей альвеолярных отростков челюстей. В норме у здорового человека многослойный плоский неороговевающий эпителий десны плотно срастается с кутикулой эмали шейки зуба, образуя зубодесневое соединение.Слайд 42У человека 2 генерации зубов: молочные - их 20, 10

вверху и 10 внизу. Первые два зуба по бокам от

средней линии в обеих челюстях называются медиальными и латеральными резцами (появляются на 6 мес.), следующий зуб – клык, далее два моляра (большие коренные зубы) Зубная формула 212.С 6 до 12 лет происходит замена молочных зубов на постоянные. Их 32 по 16 в каждой челюсти. Также имеются 2 резца, клык, далее 1-й и 2-й премоляры (малые коренные зубы), затем 1-й, 2-й, 3-й моляры (большие коренные зубы). 1-й моляр прорезывается в 6 лет, 2-й в 12, а третий называют «зуб мудрости»прорезывается поздно, иногда не прорезывается совсем. Зубная формула 2123

Слайд 43Зубы закладываются из 2 источников: 1. Эпителий ротовой полости –

эмаль зуба. 2. Мезенхима – все остальные ткани зуба (дентин,

цемент, пульпа, периодонт и параодонт).Слайд 44На 6-й недели эмбриогенеза многослойный плоский неороговевающий эпителий на верхней

и нижней челюстях утолщается в виде подковообразного тяжа – зубная

пластинка. Эта зубная пластинка в дальнейшем погружается в подлежащую мезенхиму. На передней (губной) поверхности зубной пластинки появляются эпителиальные выпячивания – так называемые зубные почки. Со стороны нижней поверхности в зубную почку начинает вдавливаться уплотненная мезенхима в виде зубного сосочка. В результате этого эпителиальная зубная почка превращается в перевернутый 2-х стенный бокал или чашу, который называется эпителиальным эмалевым органом. Эмалевый орган и зубной сосочек вместе окружаются уплотненной мезенхимой – зубным мешочком.Слайд 45Клетки эпителиального эмалевого органа дифференцируются в 3-х направлениях: 1. Внутренние

клетки (на границе с зубным сосочком) – превращаются в эмальобразующие

клетки – амелобласты. 2. Промежуточные клетки – становятся отросчатыми, образуют петлистую сеть – пульпу эмалевого органа. Эти клетки участвуют в питании амелобластов, играют определенную роль при прорезывании зубов, в последующем уплощаются и образуют кутикулу. 3. Наружные клетки – уплощаются, после прорезывания дегенерируют.Слайд 46Параллельно с образованием эмали верхний слой клеток зубного сосочка дифференцируются

в одонтобласты и начинают формировать дентин.

Под электронным микроскопом одонтобласты

сильно удлиненные клетки с хорошо выраженным гранулярным ЭПС, пластинчатым комплексом и митохондриями. На апикальном конце имеют дистальный отросток. Одонтобласты вырабатывают органическую часть межклеточного вещества дентина (коллагеновые волокна и органические вещества основного вещества). Далее на органическую основу дентина осаждаются соли кальция, т.е. дентин обызвествляется.

Слайд 47Параллельно развитию дентина из мезенхимы зубного сосочка начинается дифференцировка и

формирование пульпы: мезенхимные клетки превращаются в фибробласты и начинают выработку

коллагеновых волокон и основного вещества пульпы.Из внутренних слоев зубного мешочка в области корня образуется цемент зуба, а из наружных слоев зубного мешочка образуется зубная связка – периодонт.

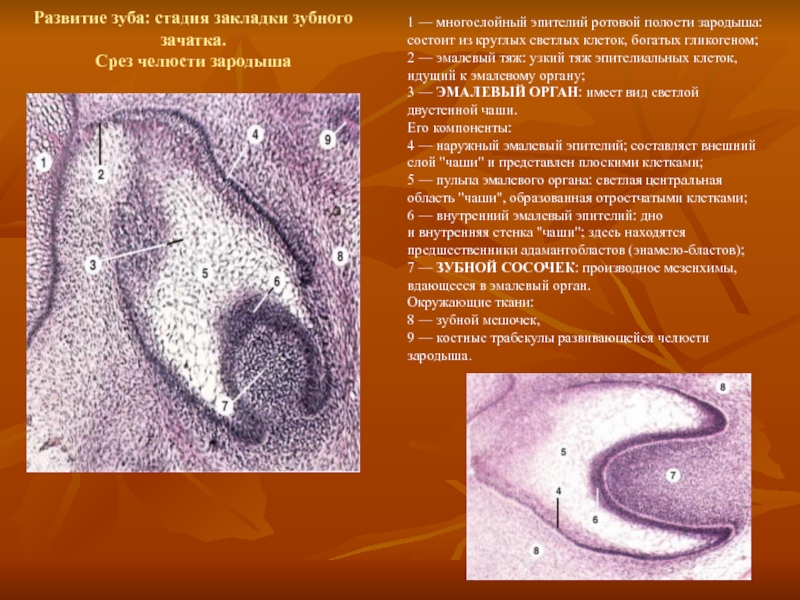

Слайд 48Развитие зуба: стадия закладки зубного зачатка.

Срез челюсти зародыша

1 — многослойный

эпителий ротовой полости зародыша: состоит из круглых светлых клеток, богатых

гликогеном;2 — эмалевый тяж: узкий тяж эпителиальных клеток, идущий к эмалевому органу;

3 — ЭМАЛЕВЫЙ ОРГАН: имеет вид светлой двустенной чаши. Его компоненты: 4 — наружный эмалевый эпителий; составляет внешний слой "чаши" и представлен плоскими клетками; 5 — пульпа эмалевого органа: светлая центральная область "чаши", образованная отростчатыми клетками; 6 — внутренний эмалевый эпителий: дно и внутренняя стенка "чаши"; здесь находятся предшественники адамантобластов (энамело-бластов);

7 — ЗУБНОЙ СОСОЧЕК: производное мезенхимы, вдающееся в эмалевый орган.

Окружающие ткани: 8 — зубной мешочек, 9 — костные трабекулы развивающейся челюсти зародыша.

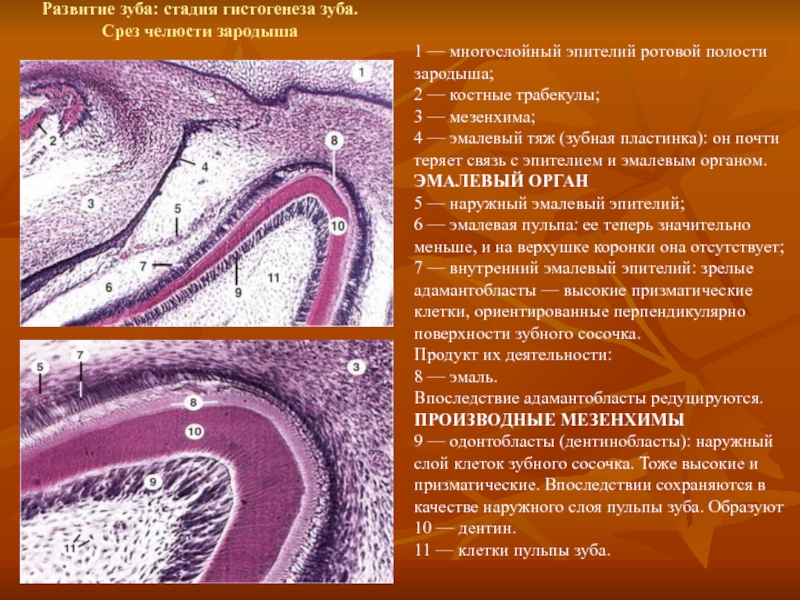

Слайд 49Развитие зуба: стадия гистогенеза зуба.

Срез челюсти зародыша

1 — многослойный эпителий

ротовой полости зародыша; 2 — костные трабекулы; 3 — мезенхима; 4 — эмалевый

тяж (зубная пластинка): он почти теряет связь с эпителием и эмалевым органом.ЭМАЛЕВЫЙ ОРГАН 5 — наружный эмалевый эпителий; 6 — эмалевая пульпа: ее теперь значительно меньше, и на верхушке коронки она отсутствует; 7 — внутренний эмалевый эпителий: зрелые адамантобласты — высокие призматические клетки, ориентированные перпендикулярно поверхности зубного сосочка.

Продукт их деятельности: 8 — эмаль. Впоследствие адамантобласты редуцируются.

ПРОИЗВОДНЫЕ МЕЗЕНХИМЫ 9 — одонтобласты (дентинобласты): наружный слой клеток зубного сосочка. Тоже высокие и призматические. Впоследствии сохраняются в качестве наружного слоя пульпы зуба. Образуют 10 — дентин. 11 — клетки пульпы зуба.

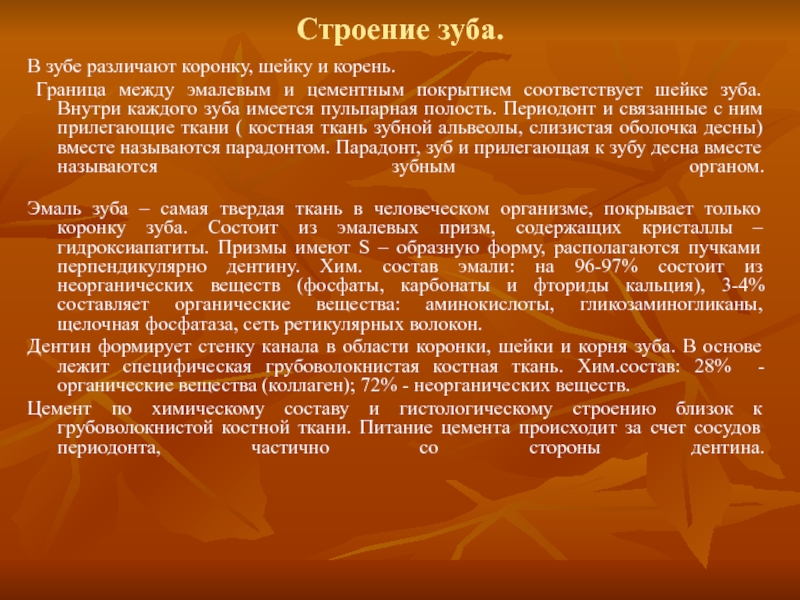

Слайд 50Строение зуба.

В зубе различают коронку, шейку и корень.

Граница

между эмалевым и цементным покрытием соответствует шейке зуба. Внутри каждого

зуба имеется пульпарная полость. Периодонт и связанные с ним прилегающие ткани ( костная ткань зубной альвеолы, слизистая оболочка десны) вместе называются парадонтом. Парадонт, зуб и прилегающая к зубу десна вместе называются зубным органом.Эмаль зуба – самая твердая ткань в человеческом организме, покрывает только коронку зуба. Состоит из эмалевых призм, содержащих кристаллы – гидроксиапатиты. Призмы имеют S – образную форму, располагаются пучками перпендикулярно дентину. Хим. состав эмали: на 96-97% состоит из неорганических веществ (фосфаты, карбонаты и фториды кальция), 3-4% составляет органические вещества: аминокислоты, гликозаминогликаны, щелочная фосфатаза, сеть ретикулярных волокон.

Дентин формирует стенку канала в области коронки, шейки и корня зуба. В основе лежит специфическая грубоволокнистая костная ткань. Хим.состав: 28% - органические вещества (коллаген); 72% - неорганических веществ.

Цемент по химическому составу и гистологическому строению близок к грубоволокнистой костной ткани. Питание цемента происходит за счет сосудов периодонта, частично со стороны дентина.

Слайд 51Пульпа – мягкая ткань зуба, находится в пульпарной полости. Гистологически

пульпа соответствует рыхлой волокнистой соединительной ткани с некоторыми особенностями: -

больше кровеносных сосудов; - больше нервных волокон и окончаний; - больше содержание макрофагов; - не содержит эластических волокон. В периферической части пульпы (на границе с дентином) располагаются одонтобласты. Пульпа обеспечивает питание дентина и частично эмали и цемента, иннервацию зуба, защиту от микроорганизмов.Периодонт (зубная связка) образована плотной соединительной тканью. Сосудов мало. Пучки коллагеновых волокон фиксируют клрень зуба к надкостнице кости зубной ячейки.

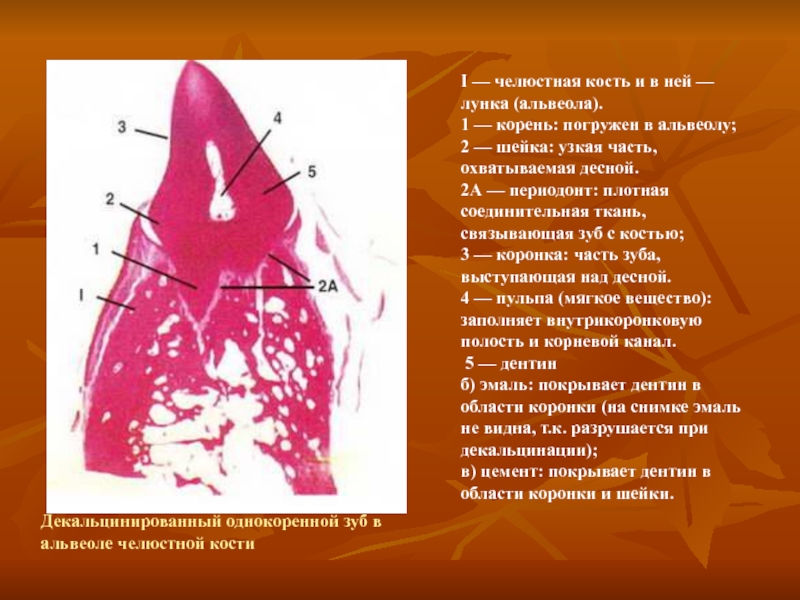

Слайд 52I — челюстная кость и в ней — лунка (альвеола). 1

— корень: погружен в альвеолу; 2 — шейка: узкая часть, охватываемая

десной. 2А — периодонт: плотная соединительная ткань, связывающая зуб с костью; 3 — коронка: часть зуба, выступающая над десной. 4 — пульпа (мягкое вещество): заполняет внутрикоронковую полость и корневой канал. 5 — дентин б) эмаль: покрывает дентин в области коронки (на снимке эмаль не видна, т.к. разрушается при декальцинации); в) цемент: покрывает дентин в области коронки и шейки.Декальцинированный однокоренной зуб в альвеоле челюстной кости

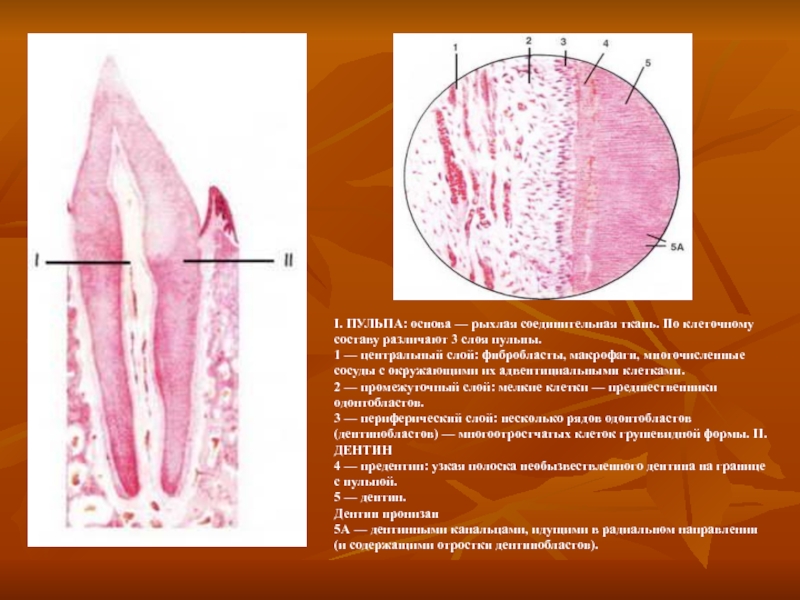

Слайд 53I. ПУЛЬПА: основа — рыхлая соединительная ткань. По клеточному составу

различают 3 слоя пульпы. 1 — центральный слой: фибробласты, макрофаги, многочисленные

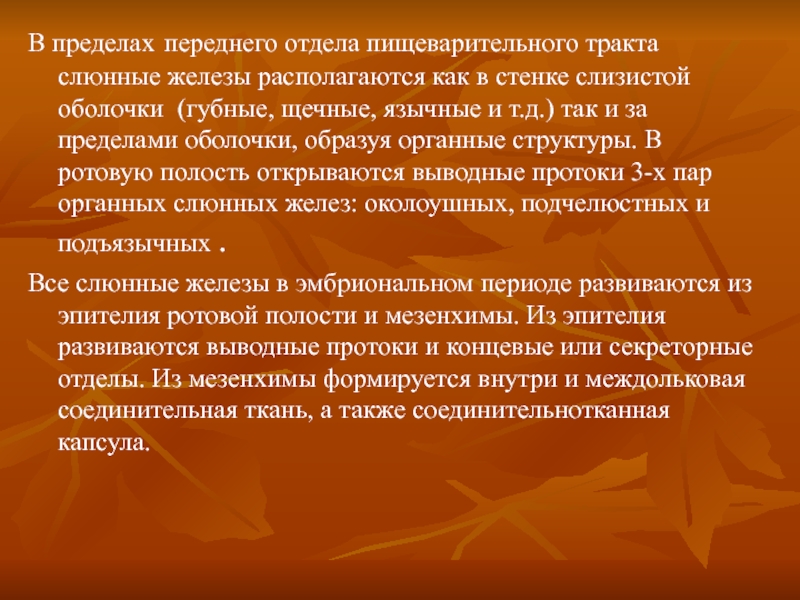

сосуды с окружающими их адвентициальными клетками. 2 — промежуточный слой: мелкие клетки — предшественники одонтобластов. 3 — периферический слой: несколько рядов одонтобластов (дентинобластов) — многоотростчатых клеток грушевидной формы. II. ДЕНТИН 4 — предентин: узкая полоска необызвествленного дентина на границе с пульпой. 5 — дентин. Дентин пронизан 5А — дентинными канальцами, идущими в радиальном направлении (и содержащими отростки дентинобластов).Слайд 55В пределах переднего отдела пищеварительного тракта слюнные железы располагаются как

в стенке слизистой оболочки (губные, щечные, язычные и т.д.) так

и за пределами оболочки, образуя органные структуры. В ротовую полость открываются выводные протоки 3-х пар органных слюнных желез: околоушных, подчелюстных и подъязычных .Все слюнные железы в эмбриональном периоде развиваются из эпителия ротовой полости и мезенхимы. Из эпителия развиваются выводные протоки и концевые или секреторные отделы. Из мезенхимы формируется внутри и междольковая соединительная ткань, а также соединительнотканная капсула.

Слайд 56Функции слюнных желез:

Экзокринная функция – выделение слюны, которая необходима

для: - формирования пищевого комка и его проглатывания; - очищения

ротовой полости от пищевых остатков; - защиты от микроорганизмов (лизоцим);- облегчает акт артикуляции;

2. Эндокринная функция: - в слюне содержится в небольших количествах инсулин, паротин, фактор роста эпителия и нервов, фактор летальности.

3. Начало ферментативной переработки пищи (амилаза, мальтаза, пепсиноген, нуклеазы).

4. Выделительная функция (мочевая кислота, креатинин, йод).

5. Участие в водно-солевом обмене.

Слайд 57

Все крупные слюнные железы развиваются из эпителия ротовой полости и

имеют общий, сходный план строения. С поверхности железа покрыта капсулой

( состоят из плотной соединительной ткани) , от которой идут трабекулы и делят железу на дольки. От трабекул в дольку идут нервы , сосуды, рыхлая соединительная ткань. По типу строения железы сложные разветвленные альвеолярные или альвеолярно-трубчатые с мерокриновым типом секреции.Слайд 59Околоушная слюнная железа.

Сложная альвеолярная белковая железа. Концевые отделы альвеолярные, по

характеру секрета белковые, состоят из сероцитов (белковых клеток).

Сероциты –

клетки конической формы, с базофильной цитоплазмой.. В цитоплазме хорошо выражены гранулярная ЭПС, КГ и митохондрии. В альвеолах, снаружи от сероцитов, располагаются миоэпителиальные клетки. Миоэпителиальные клетки отростками обхватывают концевой секреторный отдел. При сокращении миоэпителиальные клетки способствуют продвижению секрета из концевого отдела в выводные протоки. Выводные протоки начинаются вставочными протоками – выстланы низкокубическими эпителиоцитами с базофильной цитоплазмой, снаружи обхватываются миоэпителиальными клетками.

Вставочные протоки продолжаются в исчерченные отделы. Исчерченные отделы выстланы однослойным призматическим эпителием с базальной исчерченностью, обусловленной наличием складок цитолеммы в базальной части клеток и лежащими в этих складках митохондриями.

Исчерченные отделы снаружи также охвачены миоэпителиоцитами. В исчерченных отделах происходит реабсорбция воды из слюны (сгущение слюны) и балансировка по солевому составу, кроме того этому отделу приписывается эндокринная функция.

Исчерченные отделы сливаясь продолжаются в междольковые протоки, выстланные 2-х рядным эпителием, переходящий в 2-слойный.

Междольковые протоки впадают в общий выводной проток, выстланный многослойным плоским неороговевающим эпителием.

Околоушная СЖ снаружи покрыта соединительнотканной капсулой, хорошо выражены междольковые перегородки.

Слайд 60Подчелюстная слюнная железа

Подчелюстная слюнная железа – по строению сложная альвеолярно-трубчатая,

по характеру секрета смешанная, т.е. слизисто-белковая (с преобладанием белкового компонента)

железа. Большинство секреторных отделов по строению альвеолярные, а по характеру секрета белковые. В смешанных концевых отделах в центре располагаются крупные светлые (плохо воспринимающие красители) мукоциты. Они окружены в виде полулуний более мелкими базофильными сероцитами (белковые полулуния Джуаници). Концевые отделы снаружы окружены миоэпителиоцитами. В подчелюстной слюнной железе из выводных протоков вставочные протоки короткие, плохо выражены, а остальные отделы имеют сходное строение с околоушной железой. Строма представлена капсулой и отходящими от нее перегородками и прослойками рыхлой волокнистой соеденительной ткани. По сравнению с околоушной железой междольковые перегородки менее выражены (слабо выраженная дольчатость).Слайд 61Подъязычная слюнная железа

Подъязычная слюнная железа – по строению сложная альвеолярно-трубчатая,

по характеру секрета смешанная (слизисто-белковая) железа с преобладанием в секрете

слизистого компонента. В подъязычной железе встречаются в небольшом количестве чисто белковые альвеолярные концевые отделы, значительное количество смешанных слизисто-белковых концевых отделов и чисто слизистых секреторных отделов имеющих форму трубочки и состоящих из мукоцитов с миоэпителиоцитами.Из особенностей выводных протоков подъязычной железы следует отметить слабую выраженность вставочных протоков и исчерченных отделов.

Для подъязычной СЖ также как и подчелюстной характерно слабо выраженная дольчатость и хорошо выраженные прослойки рыхлой волокнистой соеденительной ткани внутри долек.

Слайд 62ОКОЛОУШНАЯ ЖЕЛЕЗА

ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ЖЕЛЕЗА

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Концевые отделы желез

Строение слюнных

желез. Схема

КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ КОНЦЕВЫХ ОТДЕЛОВ

а) СЕРОЦИТЫ (белковые клетки) —

небольшие, с базофильной цитоплазмой и округлым ядром.

б) МУКОЦИТЫ (слизистые клетки) — более крупные, со светлой ячеистой цитоплазмой и уплощенным ядром у основания клеток.

в) МИОЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ — уплощенные, находятся под базальной мембраной, своими отростками охватывают концевой отдел и способствуют выделению из него секрета.Слайд 63

а)

Внутридольковые протоки

1 — вставочные протоки: узкие, цитоплазма клеток — базофильная.

Выражены лишь в случае белковых концевых отделов.2 — исчерченные протоки: более широкие, цитоплазма клеток — оксифильная, с базальной исчерченностью (обусловленной митохондриями).

3 — Междольковый проток; находится в междольковой соединительнотканной перегородке; эпителий двуслойный или многослойный.

Выводные протоки желез

Слайд 64Околоушная слюнная железа

1 —железистый эпителий: представлен только сероцитами — клетками

с базофильной цитоплазмой; 2 — вставочные протоки; 3 — исчерченные протоки; 4 —

междольковые соединительнотканные перегородки и в них: 5 — междольковый выводной проток; 6 — артерия; 7 — вена.Слайд 65Крупные слюнные железы

Среднее и большое увеличения

1 — концевые отделы (ацинусы)

и в них:

1А — сероциты,

1Б — миоэпителиальные клетки.

2 —

вставочные протоки.3 — исчерченные протоки и на их периферии: 1Б — миоэпителиальные клетки.

Слайд 664 — междольковая соединительнотканная перегородка, и в ней: 5 — междольковый

проток, выстланный двуслойным эпителием;

6 — артерия.

Слайд 67Подчелюстная слюнная железа 1 — серозные концевые отделы: их мало;

состоят из мелких базофильных сероцитов; 2 — смешанные концевые отделы: составляют

большинство ацинусов; в них преобладают мукоциты со светлой ячеистой цитоплазмой; 3 — вставочные протоки: как и серозные отделы, встречаются редко; 4 — исчерченные протоки; 5 — междольковые соединительнотканные перегородки и в них: 6 — междольковые протоки, 7А — артерия, 7Б — вена.Слайд 68Большое увеличение

1А — серозный (белковый) ацинус;

1Б — серозное "полулуние"

на периферии смешанного ацинуса; 2 — мукоциты в смешанных ацинусах; 3 —

миоэпителиоциты; 4 — продольно срезанный исчерченный проток.Слайд 691 - дольки железы 2 - междольковая соединительная ткань 3 - междольковый

выводной проток

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ СЛЮННАЯ ЖЕЛЕЗА

Слайд 701 - слизистая часть смешанного концевого отдела 2 - белковая часть

смешанного концевого отдела (белковое полулуние) 3 - белковый концевой отдел 4 -

слизистый концевой отдел 5 - вставочный выводной проток 6 - исчерченный выводной проток 7 - междольковый выводной проток 8 - междольковая соединительная ткань

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ СЛЮННАЯ ЖЕЛЕЗА

Слайд 711 - слизистая часть смешанного концевого отдела 2 - белковая часть

смешанного концевого отдела (белковое полулуние) 3 - белковый концевой отдел 5 -

миоэпителиальные клетки 6 - вставочный выводной проток 7 - междольковый выводной протокПОДЪЯЗЫЧНАЯ СЛЮННАЯ ЖЕЛЕЗА

Слайд 73Пищевод

Представляет собой сплющенную в переднезаднем направлении полую мышечную трубку, по

которой пища из глотки поступает в желудок.

Слайд 74Пищевод в эмбриональном периоде развивается из 2-х основных источников:

1.

Из материала прехордальной пластинки в составе переднего конца I кишки

образуется эпителий и железы пищевода.2. Из окружающей мезенхимы образуются соединительно-тканные прослойки в составе всех 3-х оболочек и гладкая мышечная ткань.

Эпителий пищевода в эмбриональном периоде претерпевает ряд сложных перестроек: вначале эпителий однослойный призматический, который вскоре становится двухслойным, а далее сильно разрастаясь полностью заполняет и закрывает просвет пищевода. Далее этот эпителий начинает распадаться, перестраивается вначале в многорядный мерцательный, а затем в многорядный эпителий с пузырьками с гликогеном и в конце концов в многослойный плоский неороговевающий эпителий

Слайд 75В пищеводе общий принцип строения стенки пищеварительной трубки полностью соблюдается,

т.е. в стенке пищевода различают 4 оболочки: слизистая, подслизистая, мышечная

и наружняя (в большей части – адвентициальная, в меньшей части – серозная). Слизистая оболочка состоит из 3-х слоев: эпителий, собственная пластинка слизистой и мышечная пластинка слизистой.1. Эпителий пищевода многослойный плоский неороговевающий, однако в пожилом возрасте появляются признаки ороговения.

2. Собственная пластинка слизистой –является рыхлой волокнистой соединительной тканью, в виде сосочков вдается в эпителий. Содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна, лимфатические фолликулы и концевые отделы кардиальных желез пищевода – простые трубчатые разветвленные железы. Кардиальные железы пищевода имеются не повсей протяженности пищевода, а только в верхней части (от уровня перстневидного хряща до 5-го кольца трахеи) и перед входом в желудок Мышечная пластинка слизистой оболочки состоит из гладкомышечных клеток (миоцитов) и эластических волокон, ориентированных преимущественно продольно.

3.Толщина мышечной пластинки увеличивается в направлении от глотки к желудку.

Слайд 76Подслизистая оболочка – образована рыхлой волокнистой соеденителной тканью. Вместе со

слизистой оболочкой образуют продольные складки пищевода.

В подслизистой оболочке располагаются

концевые отделы собственных желез пищевода – сложные альвеолярно-трубчатые разветвленные слизистые железы. Секреторные отделы состоят только из слизистых клеток. Эти железы имеются по всей длине органа, но их больше всего в верхней трети на вентральной стенке. Секрет этих желез облегчает прохождение пищевого комка по пищеводу. В подслизистой оболочке также находятся нервнное сплетение, сплетение кровеносных сосудов.

Слайд 77Мышечная оболочка – состоит из 2-х слоев: наружный – продольный

и внутренний – циркулярный.

Мышечная оболочка в верхней трети пищевода

состоит из поперечно-полосатой мышечной ткани, в средней трети и из поперечно-полосатой и гладкой мышечной ткани, в нижней трети – только из гладкой мышечной ткани. Несмотря на наличие поперечно-полосатой мышечной ткани, сокращение мускулатруты пищевода непроизвольное, т.е. не подчиняется воле человека, т.к. иннервируется в основном парасимпатическими нервными волокнами блуждающего нерва.

В мышечной оболочке имеется хорошо выраженное нервное сплетение и кровеносные сосуды.

Слайд 78Наружная оболочка в большей протяженности пищевода представлена адвентицией, т.е. рыхлой

волокнистой соеденительной тканью с обилием кровеносных сосудов и нервов. Ниже

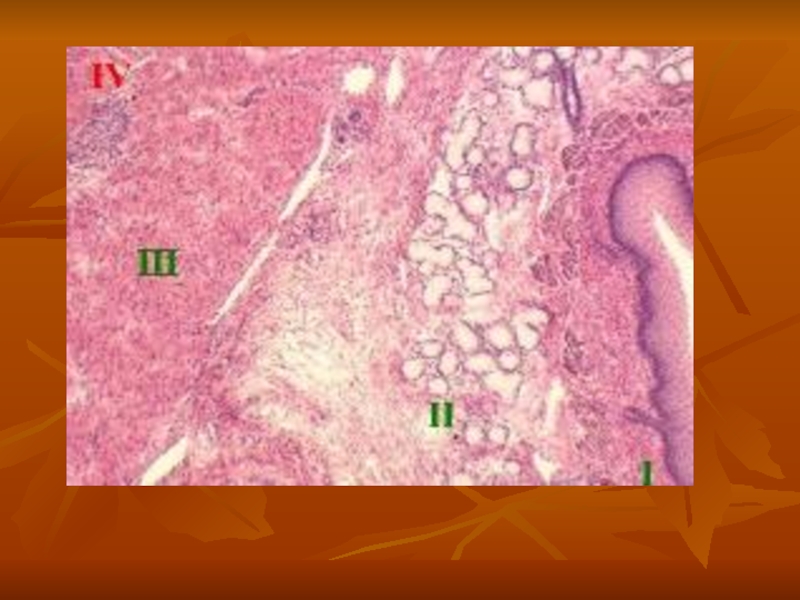

уровня диафрагмы пищевод покрыт брюшиной, т.е. серозной оболочкой.Слайд 79 Пищевод собаки.

Поперечный срез верхней трети

I — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА,

1 — многослойный

плоский неороговевающий эпителий;

2 — собственная пластинка,

3 — мышечная пластинка.II — ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА,

4 — собственные железы пищевода; 5 — их выводные протоки.

III — МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА

6 — внутренний (у человека — циркулярный, у собаки — продольный); 7 — наружный (у человека — продольный, у собаки — циркулярный).

8 — интрамуральный нервный узел.

IV — АДВЕНТИЦИАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА:

Слайд 80I — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА 1 — многослойный плоский неороговевающий эпителий; 2 —

собственная пластинка: образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. 3 — мышечная пластинка:

продольные пучки гладких миоцитов.II — ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА:

4 — собственные железы пищевода:

5 — выводные протоки железы

Слайд 81

Пищевод, поперечный срез верхней трети. Интрамуральный ганглий

III — мышечная оболочка

пищевода и в ней:

1 — интрамуральный ганглий.

Слайд 83Желудок – является важным органом пищеварительной системы и выполняет следующие

функции:

1. Резервуарная ( накопление пищевой массы).

2.Химическая (HCl) и

ферментативная переработка пищи (песин, хемозин, липаза). 3. Стерилизация пищевой массы (HCl).

4. Механическая переработка (разбавление слизью и перемешивание с желудочным соком).

5. Всасывание (вода, соли, сахар, алкоголь и т.д.).

6. Эндокринная (гастрин, серотонин, мотилин, глюкогон).

7. Экскреторная (выделение из крови в полость желудка аммиака, мочевой кислоты, мочевины, креатинина).

8. Выработка антианемического фактора (фактор Кастла), без которого становится невозможным всасывание витамина В12, необходимого для нормального гемопоэза.

Слайд 84Эмбриональные источники развития желудка: 1. Энтодерма – эпителий поверхностной выстилки

и желез желудка. 2. Мезенхима – соеденительнотканные элементы, гладкая мускулатура.

3. Висцеральный листок спланхнатомов – серозная оболочка желудка.Слайд 85Общий принцип строения пищеварительной трубки в желудке полностью соблюдается, т.

е. имеется 4 оболочки: слизистая, подслизистая, мышечная и серозная.

Поверхность

слизистой оболочки неровная, образует складки,поля, бороздки и ямки. Эпителий желудка однослойный призматический железистый – т.е. однослойный призматический эпителий постоянно вырабатывающий слизь.

Слизь разжижает пищевые массы, защищает стенку желудка от самопереваривания и от механических повреждений.

Слайд 86Эпителий желудка погружаясь в собственную пластинку слизистой оболочки образует железы

желудка, открывающиеся в дно желудочных ямок – углублений покровного эпителия.

В зависимости от особенностей строения и функций различают кардиальные, фундальные и пилорические железы желудка.Общий принцип строения желез желудка.

По строению все железы желудка простые (выводной проток не ветвится) трубчатые. В железе различают дно, тело и шейку.

Слайд 88

ЧАСТИ ЖЕЛЕЗЫ:

I — дно;

II — тело;

III — шейка (выводной проток);

IV

— устье (перешеек).

СЕКРЕТОРНЫЕ КЛЕТКИ

1 — париетальные (обкладочные) клетки: расположены поодиночке

снаружи от других клеток;

2 — главные клетки: расположены группами в области дна и тела железы.

В апикальной части клеток — секреторные гранулы.

3 — слизистые (добавочные) клетки: расположены в теле и шейке (шеечные клетки);

4 — эндокриноциты (нескольких видов): содержат гранулы во всем объеме цитоплазмы.Собственная железа желудка. Схема.

Слайд 89Если сравнивать стенку желудка в пилорическом, фундальном и кардиальном отделах,

кроме отличий в строении желез следует добавить следующее: наибольшая глубина

ямок и наибольшая толщина мышечной оболочки в пилорическом отделе, наименьшяя глубина желудочных ямок и наименьшяя толщина мышечной оболочки – в фундальном отделе желудка.По этим признакам кардиальный отдел занимает промежуточное (среднее) положение.

В мышечной оболочке желудка различают 3 слоя: внутренний – косое направление, средний – циркулярное направление, наружный – продольное направление миоцитов.

Наружная серозная оболочка желудка без особенностей.

Слайд 90Дно желудочка собаки. 1 - эпителий слизистой оболочки; 2 -

желудочная ямочка; 3 - собственные (фундальные) железы желудочка; 4 -

собственная пластинка слизистой оболочки; 5 - мышечная пластинка слизистой оболочки; 6 - подслизистая основа: а - кровеносный сосуд; б - жировая клетка; 7 - мышечная оболочка; 8 - узел межмышечного нервного сплетения; 9 - серозная оболочка.Слайд 91Дно желудка. Слизистая оболочка. На снимках — одна из складок

слизистой оболочки желудка.

1А — желудочные ямки

1Б — однослойный призматический

железистый эпителий2 — собственная пластинка слизистой оболочки и в ней:

2А — железы желудка: по строению — простые трубчатые.

3 — мышечная пластинка слизистой оболочки.

Слайд 92Большое увеличение: желудочные ямки

1 — железистый эпителий желудочных ямок;

1А

— границы между эпителиоцитами;

1Б — ядра эпителиоцитов: содержатся в базальной

части клеток;

1В — апикальная часть эпителиоцитов: На апикальной поверхности клеток — короткие микроворсинки (при световой микроскопии не видны).

2 — верхние отделы желез желудка.

Слайд 93Большое увеличение: желудочные железы

ЭКЗОКРИНОЦИТЫ

желез желудка:

1 — париетальные (обкладочные)

клетки: крупные, оксифильные, с округлым ядром, расположены на периферии концевых

отделов.2 — главные клетки: базофильные, с округлым ядром.

3 — слизистые (добавочные) клетки: относительно небольшие, со светлой цитоплазмой и уплощенным ядром.

Слайд 94Пилорическая часть желудка собаки. 1 - желудочная ямочка; 2 -

эпителий слизистой оболочки; 3 – собственная пластинка слизистой оболочки; 4

- пилорическая железа; 5 - мышечная пластинка слизистой оболочки; 6 - подслизистая основа; 7 - мышечная оболочка; 8 - серозная оболочкаСлайд 95

Пилорический отдел желудка

1 — желудочные ямки: глубже, чем в остальных

областях желудка, и доходят до половины слизистой оболочки. 2 — пилорические

железы в собственной пластинке слизистой оболочки: а) разветвленные (между соседними соединительнотканными перегородками(3) — по несколько концевых отделов); б) преимущественно слизистые; в) располагаются реже и имеют более широкий просвет.

Слайд 96Среднее и большое увеличения: пилорические железы

2 - концевые отделы пилорических желез и в них: 2А-

слизистые клетки светлые, с уплощенным ядром в базальной части; — клетки с более темной цитоплазмой; это могут быть эндокриноциты — например, G-клетки, продуцирующие гастрин.Слайд 97

Кардиальные железы желудка

ЭКЗОКРИНОЦИТЫ:

1 -париетальные клетки

2 -главные клетки

3 -слизистые клетки.

Слайд 981 — нижние участки глубоких желудочных ямок. Как и везде, они

выстланы:

1А — однослойным призматическим железистым эпителием.

3 — собственная пластинка слизистой

оболочки.Среднее увеличение

Слайд 99

Переход пищевода в желудок. Продольный срез

СТРУКТУРЫ ПИЩЕВОДА

СТРУКТУРЫ ЖЕЛУДКА

I. СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

Внутренняя

поверхность относительно ровная.

2А — многослойный плоский неороговевающий эпителий.

1Б — ямки

желудка.

2Б — однослойный цилиндрический эпителий.3 — собственная пластинка слизистой оболочки

3Б — кардиальные железы желудка. 3В — лимфатический фолликул.

4 — мышечная пластинка слизистой оболочки.

II. ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА

IIА — собственные железы пищевода (сложные альвеолярно-трубчатые); IIБ — выводные протоки собственных желез

Железы пищевода несколько заходят в кардиальную область желудка, но быстро исчезают.

III. МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА

2 слоя гладкой мышечной ткани.

3 слоя гладкой мышечной ткани.

IV. СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА

Слайд 101Ведущие функции:

завершение переваривания всех компонентов пищи, поступающей из желудка.

Избирательное всасывание

образовавшихся простых соединений через эпителиальный покров из компоненты соединительной ткани

в кровь.Формирование каловых масс и их эвакуация.

Остальные функции:

Секреторная - образование ферментов (дисахаридаза, дипептидаза, лизоцим) и слизи.

Эндокринная - образование комплекса кишечник гормонов: серотонин (в ЕС - клетках); холецистокинин (в I клетках) - стимуляция секреции ферментов 12 п.к. и активности желчного пузыря; секретин (в S-клетках) - стимулирует образование жидкой части поджелудочного сока; мотилин (в Мо-клетках) - стимулирует активность гладко-мышечной ткани кишечника; соматостатин (в D - клетках). - Подавляют активность ферментов, слизи, двигательную активность; вазоинтестинальный пептид (ВИП) - вырабатывается в Д1 клетках - регулирует секреторную и двигательную активность кишечника.

Барьерная. Образует защитный барьер от антигенных свойств пищи.

Функции толстого кишечника.

Метаболическая - участие в синтезе витаминов групп В и К с помощью микрофлоры; регуляция водно-солевого обмена;

Экскреторная - выведение через стенку нерастворимых компонентов (кальция, тяжелые металлы).

Формирование кишечной микрофлоры, участвующей в переваривании клетчатки и образовании пищевых волокон необходимых для регуляции деятельности толстой кишки.

Слайд 102Особенности гистологического строения

тонкой кишки

слизистая оболочка

покрыта однослойным каемчатым (всасывающим)

эпителием; щеточная кайма представляет собой поле микроворсинок - цилиндрических выростов

плазмалеммы апикального полюса эпителиальных клеток (до 3000 на клетку);благодаря микроворсинкам площадь внутренней поверхности кишки увеличивается в 40-60 раз

рельеф поверхности - неровный: имеются пальцеобразные и листоподобные выросты - ворсинки и трубкообразные врастания эпителия в подлежащую соединительную ткань - крипты

подслизистая оболочка

двенадцатиперстной кишки содержит железы, вырабатывающие слизь и бикарбонат-ионы, благодаря которым обеспечивается ощелачивание содержимого, поступающего из желудка, и защита кишечного эпителия

мышечная оболочка

состоит из двух слоев гладких мышц (продольного и циркулярного)

наружная оболочка

представлена серозой оболочкой

Слайд 103В слизистой оболочке много одиночных лимфатических фолликулов и агрегатов фолликулов.

Одиночные (солитарные) лимфатические фолликулы встречаются на всем протяжении тонкой кишки.

Крупные фолликулы, лежащие в дистальных отделах тонкой кишки, проникают в мышечную пластинку слизистой оболочки и располагаются частично в подслизистой основе. Более крупные скопления лимфоидной ткани — агрегаты (или групповые лимфатические фолликулы (пейеровы бляшки)), как правило, располагаются в подвздошной кишке, но иногда встречаются в тощей и двенадцатиперстной кишках. В подслизистой основе находятся сосуды и нервные сплетения.

Слайд 104 Двенадцатиперстная кишка собаки. 1 - кишечная

ворсинка; 2 - кишечная крипта; 3 - эпителий слизистой оболочки:

а - бокаловидная железистая клетка, 4 - собственная пластинка слизистой оболочки; 5 - мышечная пластинка слизистой оболочки; 6 - подслизистая основа; 7 - железы двенадцатиперстной кишки; 8 - мышечная оболочка; 9 - узел подслизистого нервного сплетения; 10 - серозная оболочка.Слайд 105

Тонкая кишка

I. — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

IA — ворсинки;

IБ — крипты: трубчатые

углубления в собственной пластинке; IB — однослойный цилиндрический каемчатый эпителий: покрывает

поверхность как ворсинок, так и крипт.1 — собственная пластинка слизистой оболочки;

2 — мышечная пластинка: включает 2 слоя гладких миоцитов:

II — ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА: образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. В двенадцатиперстной кишке здесь содержатся дуоденальные железы (похожие на собственные железы пищевода): слизистые, а по морфологии — разветвленные альвеолярно-трубчатые.

III — МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА и в ней — 2 слоя гладкомышечной ткани: IIIA — внутренний циркулярный, IIIБ — наружный продольный.

IV — СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА

Слайд 106Тонкая кишка.

Слизистая оболочка

1А — КИШЕЧНЫЕ ВОРСИНКИ: выпячивания слизистой оболочки.

В

их образовании принимают участие все слои данной оболочки:

1В — однослойный

цилиндрический каемчатый эпителий, имеющий

1Г — оксифильную каемку на апикальной поверхности; 2 — собственная пластинка (рыхлая волокнистая соединительная ткань): образует строму ворсинок; 3А — отдельные гладкие миоциты представители мышечной пластинки).

1Б — КИШЕЧНЫЕ КРИПТЫ: группами (по 5-10 крипт) открываются в просветы между ворсинками. В отличие от желудочных желез, среди эпителиоцитов крипт секреторными являются не все, а лишь относительно немногие клетки. 3 — мышечная пластинка слизистой оболочки: основная ее часть расположена под криптами.

II— подслизистая основа.

Слайд 107Крипты кишечника.Схема

1 — столбчатые (каемчатые) эпителиоциты: составляют основную массу

клеток эпителия ворсинок и крипт. На апикальной поверхности имеют микроворсинки,

образующие каемку.2 — бокаловидные клетки: расположены поодиночке, имеют светлую пузыреобразную цитоплазму, образуют слизистый секрет.

3 — эндокриноциты: разнообразные клетки с гранулами в базальной части. Образуют гормоны: секретин, холецитокинин, серотонин, ги-стамин и др.

4 — экзокриноциты с ацидофильными гранулами (клетки Панета): расположены на дне крипт и в апикальной своей части содержат плотные ацидофильные гранулы. Секретируют дипептидазы.

5 — недифференцированные эпителиоциты: служат источником регенерации эпителиоцитов ворсинок и крипт.

Слайд 108Тонкая кишка. Бокаловидные клетки

1 —бокаловидные клетки: цитоплазма окрашена в фиолетовый

цвет;

2 — столбчатые эпителиоциты (видны только их ядра);

3 — строма

ворсинки;

4 — гладкие миоциты.

На снимке — срез ворсинки.

Слайд 109

Тонкая кишка. Оболочки кишки

1Б — кишечные крипты;

3 — мышечная пластинка

слизистой оболочки и в ней: 3А — внутренний циркулярный слой (срезан

продольно); 3Б — наружный продольный слой (срезан поперечно).II — подслизистая основа и в ней: рыхлая волокнистая соединительная ткань; 4 — нервный ганглий,

5 — многочисленные сосуды.

Нижние слои слизистой оболочки

Подслизистая основа

Слайд 110IIIA — внутренний циркулярный,

IIIБ — наружный продольный.

4 — интрамуральный

ганглий (между мышечными слоями).

IV — серозная оболочка и в ней:

IVA

— мезотелий, IVБ — соединительная ткань,

IVB — адипоциты.

Мышечная оболочка

Серозная оболочка

Слайд 111

Переход пилорической части желудка в двенадцатиперстную кишку

А. ЖЕЛУДОК

IA — слизистая

оболочка, образующая 1А — циркулярные складки и содержащая 2А — глубокие желудочные ямки, 3А

— пилорические железы в собственной пластинке, 5А — мышечную пластинку из 3-х слоев; IIА — подслизистая основа (не очень большой толщины); IIIA — мышечная оболочка из 3-х слоев; IVA — серозная оболочка.Б. ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА 1Б — слизистая оболочка, включающая 2Б — кишечные ворсинки (широкие и короткие), 3Б — кишечные крипты в собственной пластинке, 4Б — лимфатические фолликулы, 5Б — мышечную пластинку из 3-х слоев;

IIБ — подслизистая основа с дуоденальными железами, IIIБ — мышечная оболочка из 2-х слоев, IVБ — серозная оболочка.

Слайд 112

Особенности гистологического строения

толстой кишки.

В толстой кишке происходит всасывание воды

из химуса и формирование каловых масс.

В толстой кишке выделяется

значительное количество слизи, которая облегчает продвижение содержимого по кишечнику и способствует склеиванию непереваренных частиц пищи.слизистая оболочка

покрыта однослойным каемчатым эпителием

рельеф поверхности - неровный: полулунные складки; ворсинок нет; имеются крипты, содержащие большое количество одноклеточных слизистых желез

содержит большое количество лимфоидных клеток, образующих скопления - лимфоидные узелки (фолликулы)

мышечная оболочка

представлена двумя слоями гладких мышц (наружным продольным и внутренним циркулярным); при этом наружный слой не образует сплошного пласта, а разделен на три тяжа (ленты)

наружная оболочка

представлена серозной оболочкой

Слайд 113

Толстая кишка

I —

СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

1 — крипты.

Эпителий — однослойный цилиндрический.

Клеточный состав

практически такой же, как в тонкой кишке, но

а) доля бокаловидных клеток значительно выше

б) каемка у столбчатых эпителиоцитов — более тонкая.

2 — собственная пластинка слизистой оболочки: тонкие соединительнотканные прослойки между криптами.

3 — мышечная пластинка слизистой оболочки: 2 слоя —

а) внутренний циркулярный и

б) наружный продольный.II — ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА:

в рыхлой соединительной ткани — а) много адипоцитов, б) лимфоидные узелки (4) (проникающие из слизистой оболочки), в-г) сосудистые и нервные сплетения.

III — МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА — 2 слоя:

IIIA — внутренний циркулярный и

IIIБ — наружный продольный (не сплошной, а в виде трех лент).

IV — СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА: образует сальниковые отростки.

Слайд 114

Толстая кишка. Слизистая оболочка и подслизистая основа

I — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

1А

— крипты: имеют форму простых трубчатых желеа 1Б — бокаловидные клетки:

светлые, продуцирующие слизь. 1В — столбчатые эпителиоциты: имеют оксифильную цитоплазму; 2 — собственная пластинка слизистой оболочки; 3 — мышечная пластинка слизистой оболочки: гладкие миоциты под криптами.II — ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА и в ней: 5 — кровеносные сосуды.

III — МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА

Малое увеличение

Большое увеличение

Среднее увеличение

Слайд 115Толстая кишка. Мышечная и серозная оболочки

II — ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА

III —

МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА и в ней: IIIA — внутренний циркулярный слой; IIIБ

— наружный продольный слой (продольная лента); 4 — интрамуральный ганглий.IV — СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА

Малое увеличение

Среднее увеличение

Большое увеличение

Слайд 116Червеобразный отросток

Червеобразный отросток является рудиментарным образованием толстой кишки, в нем

имеются большие скопления лимфоидной ткани.

Слизистая оболочка червеобразного отростка имеет

крипты, которые расположены радиально по отношению к его просвету. Эпителий слизистой оболочки цилиндрический, каемчатый,с небольшим количеством бокаловидных клеток.Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани, которая без резкой границы (вследствие слабого развития мышечной пластинки слизистой) переходит в подслизистую основу.

В подслизистой основе червеобразного отростка, образованной рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью, залегают кровеносные сосуды и нервное подслизистое сплетение.

Мышечная оболочка также образована двумя слоями.

Червеобразный отросток осуществляет защитную функцию.

Установлено, что в фолликулах происходит дифференцировка В-лимфоцитов.

Слайд 117Червеобразный отросток

I — СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА:

2 — крипты;

3 — однослойный

цилиндрический эпителий (доля бокаловидных клеток мала); 4 — лимфоидные фолликулы; 5 —

межфолликулярная лимфоидная ткань.6 — собственная пластинка (мышечной практически нет).

II— ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА

III — МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА: наружный слой — сплошной.

IV — СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА

Слайд 118Задний отдел пищеварительной системы.

Прямая кишка

В анальной части кишки различают

три зоны — столбчатую,промежуточную и кожную.

Слизистая оболочка прямой кишки

состоит из эпителия, собственной и мышечной пластинок. Эпителий в верхнем отделе прямой кишки однослойный, цилиндрический, в столбчатой зоне нижнего отдела — многослойный, кубический, в промежуточной —многослойный, плоский, неороговевающий, в кожной — многослойный, плоский, ороговевающий. Переход от многослойного, кубического эпителия к многослойному, плоскому выделяется в виде зигзагообразной линии.

Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью. Она принимает участие в формировании складок прямой кишки.

Здесь располагаются одиночные лимфатические фолликулы и сосуды. В области столбчатой зоны в этой пластинке залегает сеть тонкостенных кровеносных лакун, кровь из которых оттекает в геморроидальные вены.

В промежуточной зоне прямой кишки собственная пластинка содержит большое количество эластических волокон, элементов лимфоидной ткани.

В кожной зоне, окружающей анальное отверстие, к сальным железам присоединяются волосы. Потовые железы в собственной пластинке слизистой оболочки появляются на расстоянии

1—1,5см от ануса, представляют собой трубчатые железы.

Слайд 119Мышечная пластинка слизистой оболочки, как и в других отделах толстой

кишки, состоит из двух полосок.

Подслизистая основа представлена рыхлой волокнистой неоформленной

соединительной тканью. В ней располагаются сосудистые и нервные сплетения. В подслизистой основе лежит сплетение геморроидальных вен. Мышечная оболочка образована гладкой мышечной тканью и состоит из двух слоев — внутреннего (циркулярного) и наружного (продольного). Циркулярный слой на разных уровнях прямой кишки образует два утолщения, которые выделяются как отдельные анатомические образования — сфинктеры.Серозная оболочка покрывает прямую кишку в верхней ее части, в нижних отделах прямая кишка имеет соединительнотканную оболочку.

Слайд 122 3 неделя эмбриогенеза – эпителий двенадцатиперстной

кишки инвангинирует в вентральную брызжейку зародыша, образуя печеночную бухту, которая

делится на 2 части: краниальную, каудальную.Печеночная бухта – общий желчный проток.

Краниальная – печень, печеночный проток.

Каудальная – эпителий желчного пузыря и пузырного протока.

Органогенез

Слайд 123Функции печени:

· депонирование, в печени депонируется гликоген, жирорастворимые витамины

(А, D, Е, К). Сосудистая система печени способна в довольно

больших количествах депонировать кровь;· участие во всех видах обмена веществ: белковом, липидном (в том числе в обмене холестерина), углеводном, пигментном, минеральном и др.

· дезинтоксикационная функция;

· барьерно-защитная функция;

· синтез белков крови: фибриногена, протромбина, альбуминов;

· участие в регуляции свертывания крови путем образования белков - фибриногена и протромбина;

· секреторная функция - образование желчи;

· гомеостатическая функция, печень участвует в регуляции метаболического, антигенного и температурного гомеостаза организма;

· кроветворная функция (в эмбриональном периоде);

· эндокринная функция.

Слайд 124Строение.

Основной структурно-функциональной единицей печени является печеночная долька. Она представляет собой

шестигранную призму из печеночных клеток (гепатоцитов, собранных в виде балок).

Каждая долька покрыта соединительнотканной оболочкой, в которой проходят желчные протоки и кровеносные сосуды. От периферии дольки (по системе капилляров портальной вены и печеночной артерии) к ее центру кровь по кровеносным сосудам проходит, очищаясь, и по центральной вене печеночной дольки попадает в собирательные вены, далее в печеночные вены и в нижнюю полую вену.Между рядами гепатоцитов, образующих балку печеночной дольки, проходят желчные капилляры. Эти капилляры не имеют собственной стенки. Их стенка образована соприкасающимися поверхностями гепатоцитов, на которых имеются небольшие углубления, совпадающие друг с другом и вместе образующие просвет желчного капилляра.

Суммируя выше сказанное, можно сделать заключение о том, что у гепатоцита имеется две поверхности: одна — капиллярная (обращенная к кровеносному сосуду), другая — билиарная (обращенная к просвету желчного капилляра).

Слайд 1271—3. Схемы строения печёночной дольки:

1 — жёлчные ходы;

2

— жёлчные капилляры;

3 — центральная вена; 4

— поддольковая

(собирательная) вена; 5 — междольковый проход;

6 — междольковая артерия;

7 — междольковая вена;

8 — междольковые лимфатические капилляры;

9 — нервное сплетение вокруг сосуда;

10 — приток междольковых вен.

Слайд 128Основные клетки печени

Гепатоциты образуют печеночные пластинки (тяжи), содержат в изобилии

практически все органеллы. Ядро имеет 1—2 ядрышка и чаще всего

расположено в центре клетки. Хорошо развита гранулярная и гладкая ЭПС. Элементы комплекса Гольджи присутствуют в различных отделах клетки.Холангиоциты (или эпителиальные клетки внутрипеченочных желчных протоков)

Холангиоциты участвуют в транспорте

белков и активно секретируют воду и электролиты.

Слайд 129

Синусоидные клетки печени

Известны и интенсивно изучаются четыре клеточных типа,

постоянно присутствующих в синусоидах печени: эндотелиальные клетки, звездчатые клетки Купфера,

клетки Ито и ямочные клетки.Клетки Купфера относятся к системе мононуклеарных фагоцитов и располагаются между эндотелиальными клетками в составе стенки синусоида. Основным местом локализации купферовских клеток являются перипортальные области печени.

В их цитоплазме присутствуют лизосомы с высокой активностью

пероксидазы, фагосомы, включения железа, пигменты. Клетки

Купфера удаляют из крови чужеродный материал, фибрин, избыток активированных факторов свертывания крови, участвуют в фагоцитозе стареющих и поврежденных эритроцитов, обмене гемоглобина и железа.

Ямочные клетки— лимфоциты, располагающиеся на эндотелиальных клетках или между ними. Предполагают, что ямочные клетки могут быть NKклетками и действуют против опухолевых и инфицированных вирусами клеток.

Жиронакапливающие клетки (липоциты, клетки Ито) имеют отростчатую форму, локализуются в пространстве Диссе или между гепатоцитами. Клетки Ито выполняют важную роль в метаболизме и накоплении ретиноидов.

Слайд 130Основные функции печени

Секреция желчи. Гепатоциты продуцируют и через билиарный полюс

секретируют желчь в желчные капилляры. Желчь — водный раствор электролитов,

желчных пигментов, желчных кислот.Желчные пигменты — конечные продукты обмена Нb и других порфиринов. Гепатоциты из крови захватывают свободный билирубин, конъюгируют его с глюкуроновой кислотой и секретируют нетоксичный, связанный билирубин в желчные капилляры.

Желчные кислоты — конечный продукт обмена холестерина, необходимы для переваривания и всасывания липидов.

С желчью из организма выводятся также физиологически активные вещества, например конъюгированные формы глюкокортикоидов.

В составе желчи иммуноглобулины класса А из пространств Диссе поступает в просвет кишки.

Слайд 131Синтез белков. Гепатоциты секретируют в пространство Диссе альбумины, (фибриноген, протромбин,

фактор III, ангиотензиноген,соматомедины, тромбопоэтин и др.). Большинство белков плазмы продуцируется

гепатоцитами.Метаболизм углеводов. Избыток глюкозы в крови, возникающий после приема пищи, при помощи инсулина поглощается гепатоцитами и депонируется в виде гликогена. При дефиците глюкозы глюкокортикоиды стимулируют в гепатоцитах глюконеоогенез (превращение аминокислот и липидов в глюкозу).

Метаболизм липидов. Хиломикроны из пространств Диссе попадают в гепатоциты, где депонируются в качестве триглицеридов (липогенез) или секретируются в кровь в виде липопротеинов.

Слайд 132 В гепатоцитах депонируются триглицериды, углеводы, железо, медь. Клетки Ито

накапливают липиды и до 90% ретиноидов, депонируемых в печени.

Детоксикация. Инактивация

продуктов обмена Нb, белков, ксенобиотиков (например, лекарственных препаратов, наркотиков, индустриальных химикатов, токсических веществ, продуктов метаболизма бактерий в кишечнике) происходит при помощи ферментов в ходе реакций окисления, метилирования и связывания. В гепатоцитах образуется нетоксичная форма билирубина, из аммиака (конечного продукта обмена белков) синтезируется мочевина, подлежащая выведению через почки, подвергаются распаду половые гормоны.Слайд 133Защита организма. Клетки Купфера удаляют из крови микроорганизмы и продукты

их жизнедеятельности. Ямочные клетки активны против опухолевых и инфицированных вирусом

клеток.Гепатоциты транспортируют IgA из пространства Диссе в желчь и далее — в просвет кишки.Кроветворная. Печень участвует в пренатальном гемопоэзе. В постнатальном периоде в гепатоцитах синтезируется тромбопоэтин.

Слайд 1341 - воротная вена и печеночная артерия; 2 - долевая

вена. II. Артерия: 3 - сегментарная вена и артерия; 4

- междольковая артерия и вена; 5 - вокругдольковая вена и артерия; 6 - внутридольковые синусоидные гемокалилляры; 7 - центральная вена; 8 - собирательная вена; 9 - печеночные вены; 10 - печеночная долька.Кровоснабжение печени

Слайд 135Печень свиньи

1 — печеночная долька: по классическим представлениям, имеет

вид призмы (шести- или пятигранной);

2 — соединительнотканные перегодки между дольками

(септы): в печени свиньи выражены особенно хорошо (тогда как у человека в норме развиты слабо);

3 — центральная вена: является центром радиальной структуры дольки.

Слайд 138Печень человека

ТРИАДА (находится на стыке долек, что позволяет примерно

определить положение их границ):

1 — междольковая

артерия,

2 — междольковая вена,

3 — междольковый желчный проток.

4 — синусоидные капилляры: выглядят как светлые пространства (часто заполненные эритроцитами) в паренхиме дольки;

5 — гепатоциты; образуют балки:

на поперечном срезе — это двойные ряды клеток между синусоидными капиллярами;

в объемной же призмоподобной дольке это двуслойные стенки, часто анастомозирующие (сливающиеся) друг с другом над или под синусоидными капиллярами;

6 — центральная вена: к ней сходятся и капилляры, и балки.Слайд 139Печень человека

1— триада (на границе долек);

2 —

центральная вена (в центре дольки); 3 — поддольковая вена: по размеру

— крупнее центральной;Слайд 140Ультрамикроскопическое строение синусоидного капилляра печени

Схема (по Е.Ф.Котовскому)

СТЕНКА КАПИЛЛЯРА

1 —эндотелиоциты:

а) вытянутые ядра, а также (ближе к центру дольки) б) фенестры

(истончения цитоплазмы) и далее в) мелкие поры (1А).2 — клетки Купфера, или звездчатые макрофаги:.

3 — базальная мембрана.

ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

4 — пространство Диссе, или вокругсинусоидное пространство:

5 — клетки Ито, или перисинусоидальные липоциты.

6 — гепатоциты

6А — микроворсинки на стороне, обращенной к пространству Диссе.

Слайд 141

Желчные капилляры в печеночной дольке

Схема (по Е.Ф.Котовскому)

1 —

кровеносный синусоидный капилляр;

2 — гепатоциты: лежат в составе двуслойных балок.

Стороны

гепатоцита:

2А— васкулярная сторона: обращена к «ровеносному капилляру (в пространство Диссе).