Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Понятие об иммунитете и его видах. Факторы врожденного иммунитета

Содержание

- 1. Понятие об иммунитете и его видах. Факторы врожденного иммунитета

- 2. Эдуард Дженнер прививка человеку коровьей оспыЛуи Пастерпринцип получения живых вакцинОсновоположники иммунологии

- 3. Илья Ильич Мечниковклеточная теория иммунитета Пауль Эрлихгипотеза об антителах

- 4. Габричевский Георгий Норбертоич описал явления хемотаксиса лейкоцитовЗдродовскийПавел Феликсовичобосновал физиологическое направление в иммунологии

- 5. Н. А. Гайский вакцины против чумы, туляремииЛев Зильбериммунология рака

- 6. Чумаков Михаил Петровичвакцина против полиомиелита, кори, гриппа, паротитаСмородинцевАнатолий Александрович

- 7. Зарубежные исследователи «новой иммунологии» и современного периода:

- 8. Основоположники отечественной «новой иммунологии» и современного этапаА.Д.Адо

- 9. Москаленко Е.П., д.м.н. проф.,засл. деятель науки России, зав.каф.микробиологии и вирусологии №2Петров Рэм Викторович

- 10. Под ред. Зверева В.В.Под ред. Царева В.Н.

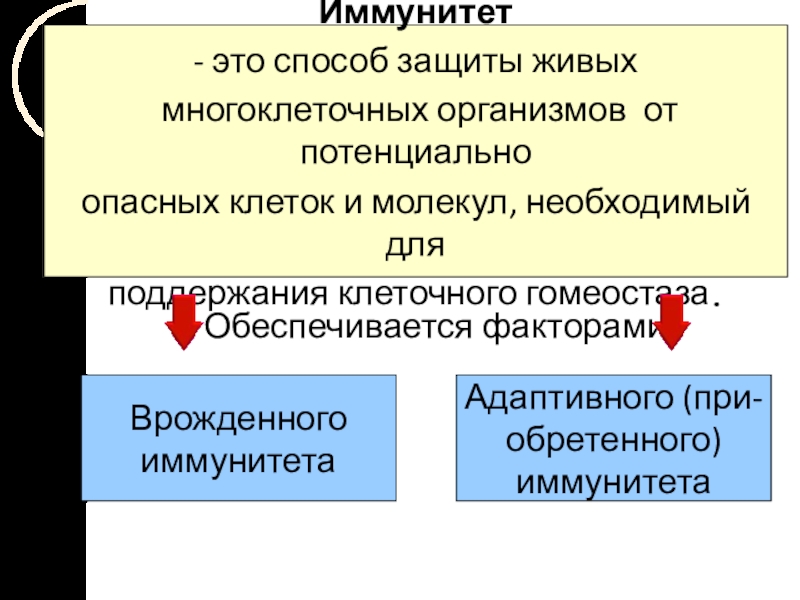

- 11. Иммунитет- это способ защиты живых многоклеточных организмов

- 12. Защита осуществляется как от экзогенных агентов, проникающих

- 13. При формировании иммунного ответа наблюдается последовательная триада

- 14. Классификация видов иммунитета по этиологической направленностипротивоопухолевыйантиинфекционныйтрансплантационныйантибактериальныйантитоксическийантивирусныйантигрибковыйантипротозойныйантигельминтный

- 15. Классификация видов иммунитета по этиологической направленностипротивоопухолевыйантиинфекционныйтрансплантационныйантибактериальныйантитоксическийантивирусныйантигрибковыйантипротозойныйантигельминтный

- 16. Классификация видов иммунитета по локализацииКлассификация видов иммунитета по происхождениюместныйгенерализованныйврожденныйадаптивныйПо способу формированияПо условиям формированияактивныйпассивныйестественныйискусственный

- 17. Адаптивный иммунитетЕстественныйИскусственныйАктивный (постинфекционный, коллективный)Пассивный (передача антител через плаценту, с молоком матери)Активный (поствакцинальный)Пассивный (введение иммунных сывороток, иммуноглобулинов)

- 18. 1. PAMP -образы патогенности, или патогенассоциированные молекулярные

- 19. PAMP -группы молекул, отсутствующие в организме-хозяина,

- 20. Антигены ―высокомолекулярные соединения, способные специфически стимулировать иммунокомпетентные

- 21. Врожденный иммунитет —наследственно закрепленная система защиты, объектом

- 22. Клетки врожденного иммунитета1. клетки миелоидного ряда (сегментоядерные

- 23. Гуморальные факторы врожденного иммунитетаСистема комплементаЦитокиновая сетьНормальные антителаБактерицидные

- 24. Нейтрофилы– созревают в костном мозге, после чего

- 25. Эозинофилыгранулярные сегментоядерные лейкоциты крови (0,5-2,0%), после циркуляции

- 26. Базофилы и тучные клетки (мастоциты)Имеют сегментированное ядро,

- 27. Дендритные клетки (ДК)Гетерогенная популяция, преимущественно миелоидного ряда,

- 28. Моноциты и макрофаги (система мононуклеарных фагоцитов )Моноциты

- 29. Основные функции моноцитов/макрофагов:- распознавание всех видов

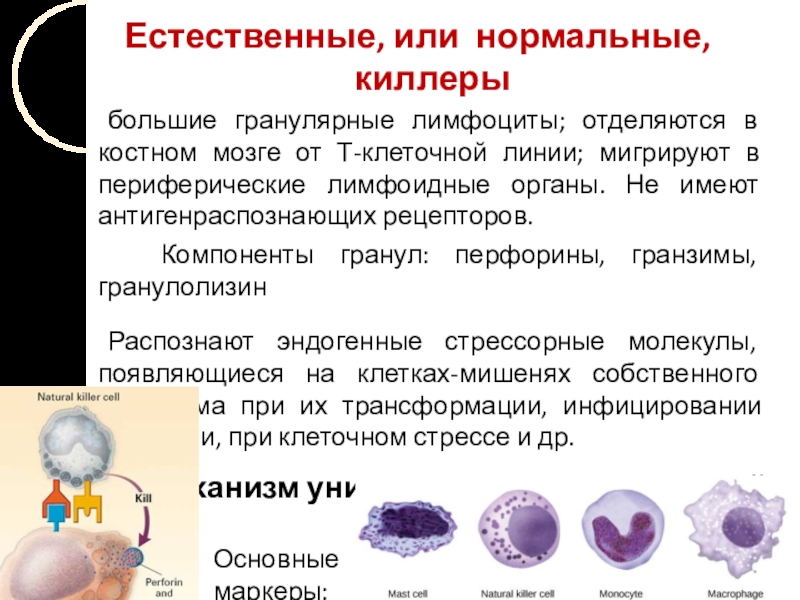

- 30. Естественные, или нормальные, киллеры большие гранулярные лимфоциты; отделяются

- 31. ФагоцитозЭто захват и поглощение специализированными клетками организма

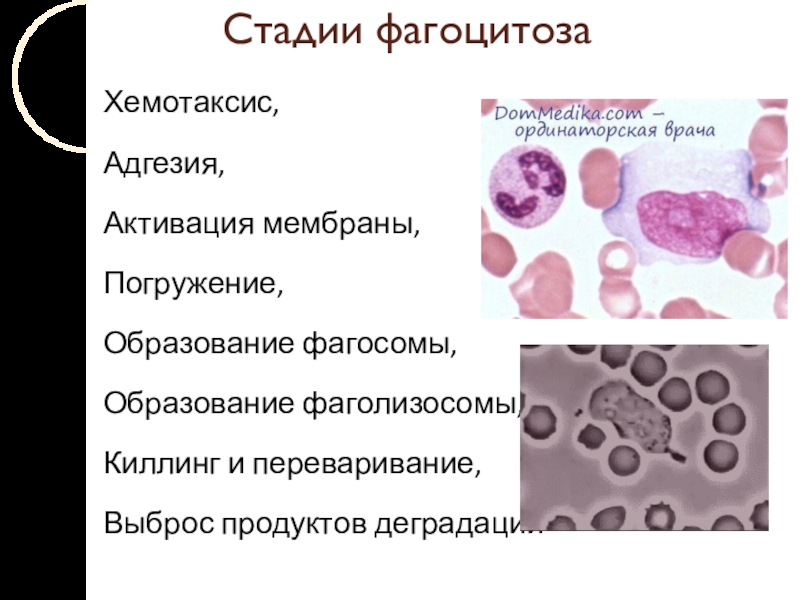

- 32. Стадии фагоцитозаХемотаксис,Адгезия,Активация мембраны,Погружение,Образование фагосомы,Образование фаголизосомы,Киллинг и переваривание,Выброс продуктов деградации

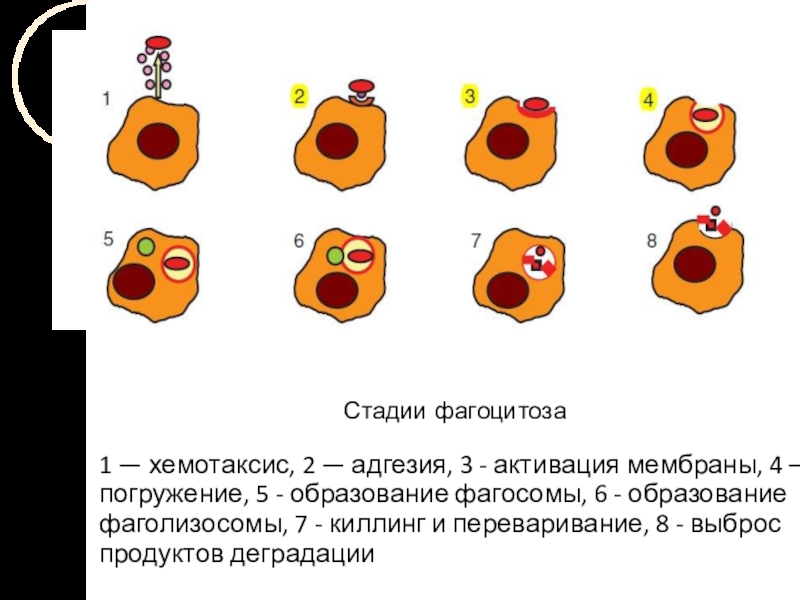

- 33. Стадии фагоцитоза1 — хемотаксис, 2 — адгезия,

- 34. «Нейтрофильный» фагоцитоз эффективенпри инфекциях, вызванных внеклеточными патогенами

- 35. Гуморальные факторыСистема комплемента – это многокомпонентная полиферментная

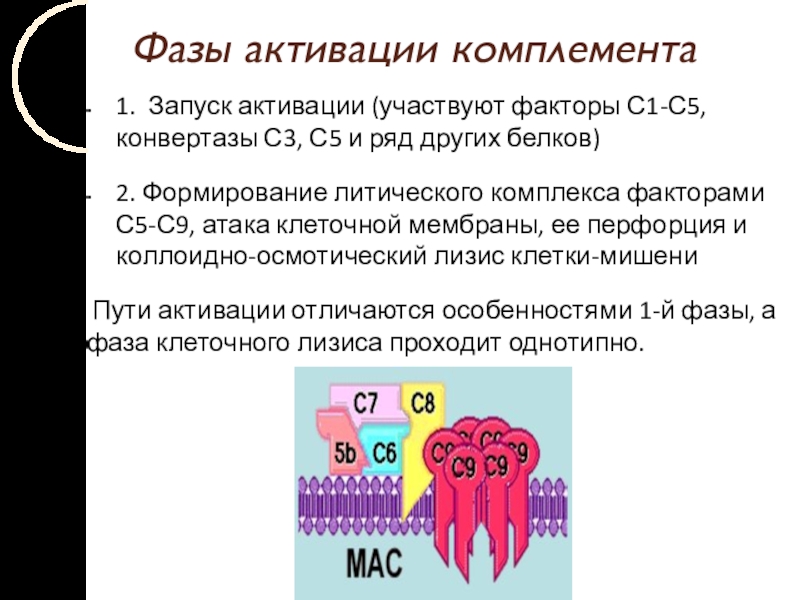

- 36. Фазы активации комплемента1. Запуск активации (участвуют факторы

- 37. 1-ая фаза активацииКлассический путь1. Активатор – иммунный

- 38. Лектиновый путь1. распознавание углеводов на поверхности микробной

- 39. Биологические эффекты продуктов активации комплемента1. лизис

- 40. ЦитокиныЭто система низкомолекулярных белков организма, синтезируемых преимущественно

- 41. Классификация цитокиновУчаствующие в развитии воспаления(провоспалительные): ИЛ-1, ФНО,

- 42. Структурно-функциональные семейства цитокинов:1. интерфероны типа I —

- 43. Свойства цитокиновОтсутствие специфичности в отношении антигенов,Функционирование по

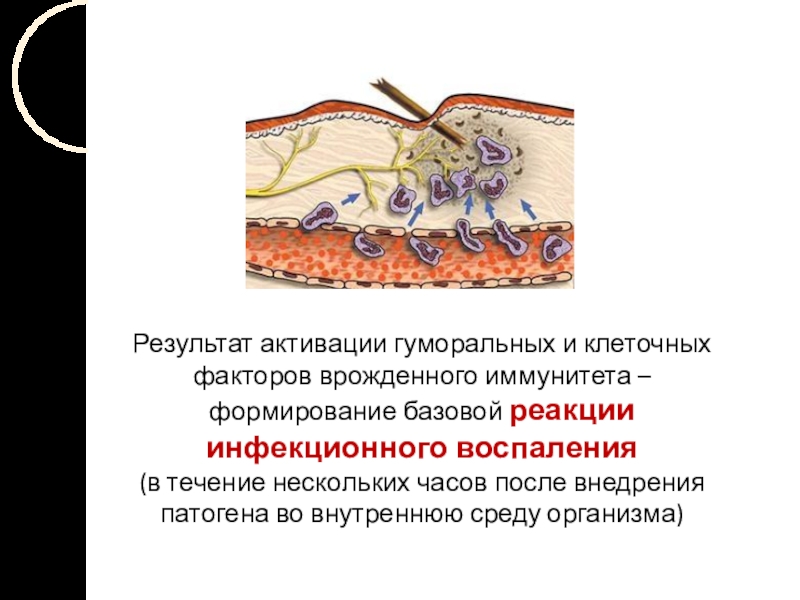

- 44. Результат активации гуморальных и клеточных факторов врожденного

- 45. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Эдуард Дженнер

прививка человеку коровьей оспы

Луи Пастер

принцип получения живых вакцин

Основоположники иммунологии

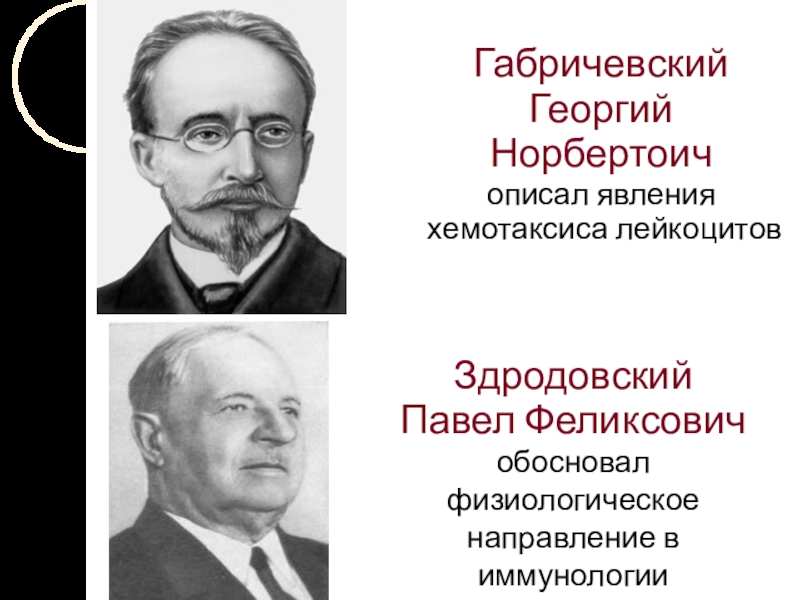

Слайд 4Габричевский

Георгий Норбертоич

описал явления хемотаксиса лейкоцитов

Здродовский

Павел Феликсович

обосновал физиологическое

направление в иммунологии

Слайд 6Чумаков

Михаил Петрович

вакцина против полиомиелита,

кори, гриппа, паротита

Смородинцев

Анатолий

Александрович

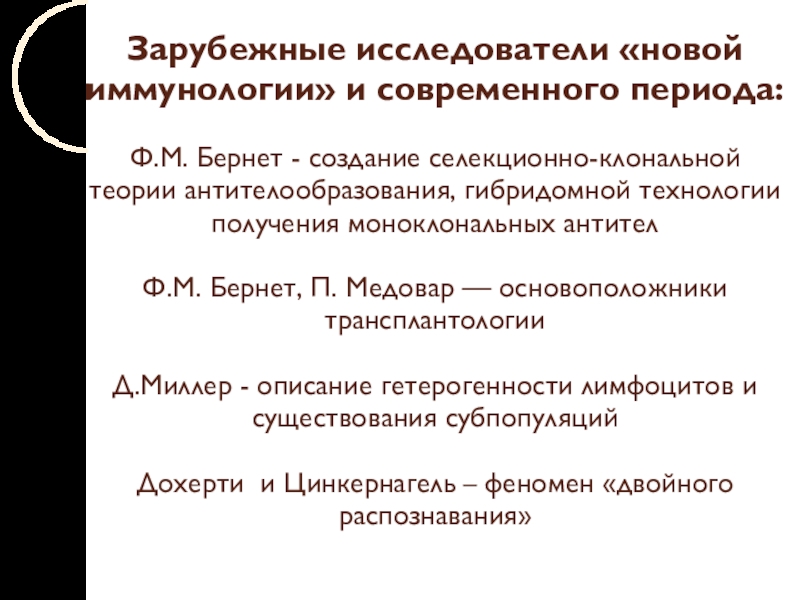

Слайд 7Зарубежные исследователи «новой иммунологии» и современного периода: Ф.М. Бернет - создание селекционно-клональной

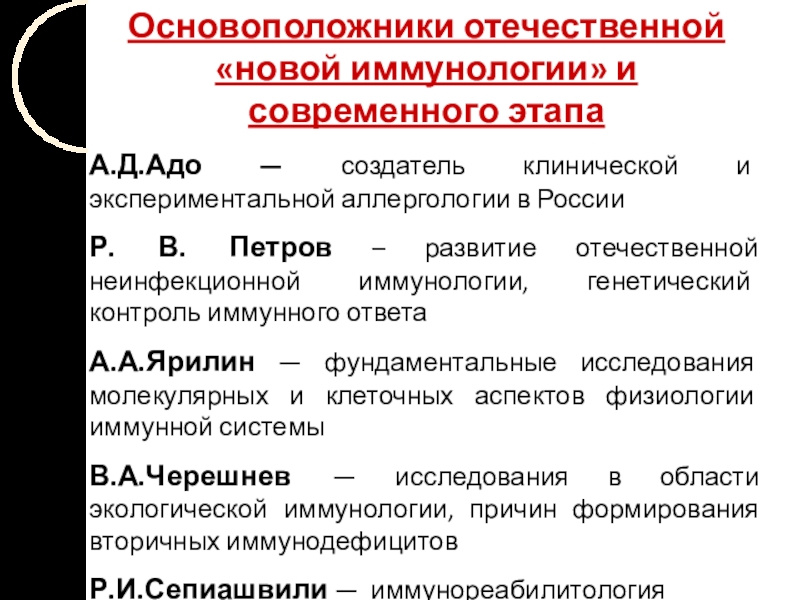

Слайд 8Основоположники отечественной «новой иммунологии» и современного этапа

А.Д.Адо — создатель клинической

и экспериментальной аллергологии в России

Р. В. Петров – развитие отечественной

неинфекционной иммунологии, генетический контроль иммунного ответаА.А.Ярилин — фундаментальные исследования молекулярных и клеточных аспектов физиологии иммунной системы

В.А.Черешнев — исследования в области экологической иммунологии, причин формирования вторичных иммунодефицитов

Р.И.Сепиашвили — иммунореабилитология

А.В.Караулов — исследования по онкоиммунологии

Слайд 9Москаленко Е.П., д.м.н. проф.,

засл. деятель науки России, зав.каф.

микробиологии и вирусологии

№2

Петров

Рэм Викторович

Слайд 11Иммунитет

- это способ защиты живых

многоклеточных организмов от потенциально

опасных клеток

и молекул, необходимый для

поддержания клеточного гомеостаза.

Врожденного

иммунитета

Адаптивного (при-

обретенного)

иммунитета

Обеспечивается факторами

Слайд 12Защита осуществляется как от экзогенных агентов, проникающих из внешней среды,

так и эндогенных агентов — видоизмененных молекул собственного организма.

Основной источник

внешней биологической агрессии - микроорганизмы,внутренней — опухолевые клетки.

Слайд 13При формировании иммунного ответа наблюдается последовательная

триада реакций:

1. распознавание потенциально

опасных для организма объектов экзогенного и эндогенного происхождения

2. их элиминация

3.

запоминание информации о контакте с ними (формирование иммунологической памяти)Слайд 14Классификация видов иммунитета по этиологической направленности

противоопухолевый

антиинфекционный

трансплантационный

антибактериальный

антитоксический

антивирусный

антигрибковый

антипротозойный

антигельминтный

Слайд 15Классификация видов иммунитета по этиологической направленности

противоопухолевый

антиинфекционный

трансплантационный

антибактериальный

антитоксический

антивирусный

антигрибковый

антипротозойный

антигельминтный

Слайд 16Классификация видов иммунитета по локализации

Классификация видов иммунитета по происхождению

местный

генерализованный

врожденный

адаптивный

По способу

формирования

По условиям формирования

активный

пассивный

естественный

искусствен

ный

Слайд 17Адаптивный иммунитет

Естественный

Искусственный

Активный (постинфекционный, коллективный)

Пассивный (передача антител через плаценту, с молоком

матери)

Активный (поствакцинальный)

Пассивный (введение иммунных сывороток, иммуноглобулинов)

Слайд 181. PAMP -

образы патогенности, или патогенассоциированные

молекулярные паттерны

(Pathogen-associated molecular

patterns)

2. Антигены

3. Стрессорные молекулы и образцы

опасности

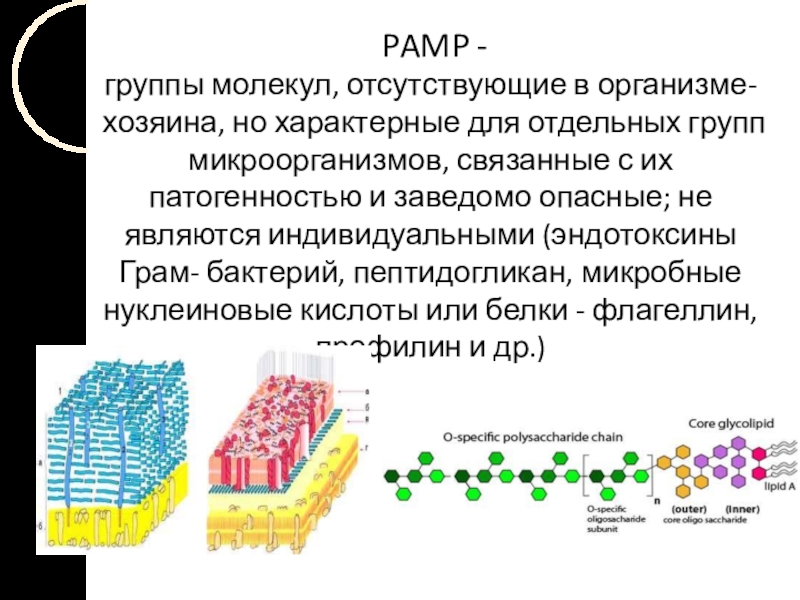

Слайд 19 PAMP -

группы молекул, отсутствующие в организме-хозяина, но характерные для

отдельных групп микроорганизмов, связанные с их патогенностью и заведомо опасные;

не являются индивидуальными (эндотоксины Грам- бактерий, пептидогликан, микробные нуклеиновые кислоты или белки - флагеллин, профилин и др.)Слайд 20Антигены ―

высокомолекулярные соединения, способные специфически стимулировать иммунокомпетентные лимфоидные клетки и

обеспечивать тем самым развитие иммунного ответа

Стрессорные молекулы и образцы опасности

―собственные молекулы организма на мембранах клеток, сигнализирующие преимущественно об опасности эндогенного происхождения (трансформации,повреждении, клеточном стрессе)

Слайд 21Врожденный иммунитет —

наследственно закрепленная система защиты, объектом распознавания для которой

являются PAMP и DAMP, формирующаяся в онтогенезе постоянно, вне зависимости

от «запроса»(возникла эволюционно раньше адаптивного):

а). формируется в период внутриутробного развития организма;

б). предсуществует в организме всегда, независимо от наличия/ отсутствия биологической агрессии;

в). популяция клеток реагирует как единое целое, при этом клетки не образуют клонов;

г). обеспечивает распознавание и элиминацию объектов в первые несколько минут или часов после их обнаружения;

д). характерно вовлечение в процесс клеток других систем организма

е). не формируется иммунологической памяти

Слайд 22Клетки врожденного иммунитета

1. клетки миелоидного ряда (сегментоядерные лейкоциты — нейтрофилы,

эозинофилы, базофилы; моноциты/макрофаги, дендритные клетки, тучные клетки)

2. клетки лимфоидного происхождения

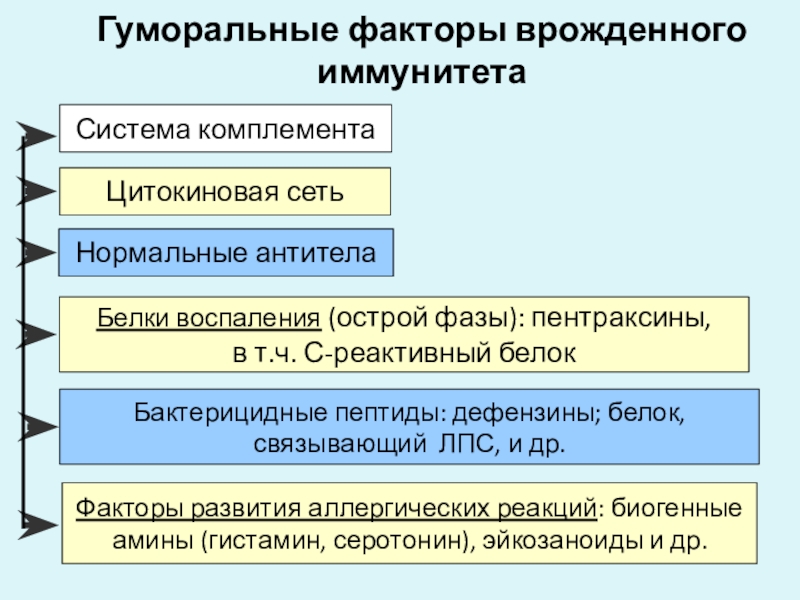

- нормальные киллеры (NK)Слайд 23Гуморальные факторы врожденного иммунитета

Система комплемента

Цитокиновая сеть

Нормальные антитела

Бактерицидные пептиды: дефензины; белок,

связывающий

ЛПС, и др.

Факторы развития аллергических реакций: биогенные

амины (гистамин, серотонин), эйкозаноиды

и др.Белки воспаления (острой фазы): пентраксины,

в т.ч. С-реактивный белок

Слайд 24Нейтрофилы

– созревают в костном мозге, после чего 70% депонируется на

его территории, остальные выходят в кровоток;

- это наиболее многочисленная (50-70%)

фракция лейкоцитов периферической крови, имеют 4 типа гранул;- очень мобильны, под действием хемокинов экстренно мигрируют из кровотока в очаг тканевого воспаления;

- короткоживущие клетки, погибающие после миграции в ткань в течение 3-5 суток в результате апоптоза.

Основные функции:

1. фагоцитоз с молниеносным запуском внутриклеточного переваривания и наиболее выраженной его интенсивностью

2. секреция цитокинов

3. внеклеточный киллинг клеток-мишеней при дегрануляции

Слайд 25Эозинофилы

гранулярные сегментоядерные лейкоциты крови (0,5-2,0%), после циркуляции в крови мигрирует

в ткани, преимущественно пищеварительного тракта.

Основные функции:

уничтожение многоклеточных паразитов

(гельминтов, мелких

эукариотов) путем внеклеточного цитолиза;

2. разрушение вирусной РНК за счет фермента

РНК-азы;

3. секреция цитокинов

4. обладают слабой фагоцитарной активностью

Слайд 26Базофилы и тучные клетки (мастоциты)

Имеют сегментированное ядро, базофильные гранулы и

дополнительные этапы созревания после костного мозга в селезенке и

др. органах.Базофилы являются клетками крови, но быстро мигрируют в ткани; мастоциты — тканевые клетки.

Основные функции — участие в формировании:

1. воспаления

2. реакций аллергической гиперчувствительности

3. защиты от многоклеточных паразитов

Слайд 27Дендритные клетки (ДК)

Гетерогенная популяция, преимущественно миелоидного ряда, малая часть —

лимфоидного ряда.

Имеют характерную отростчатую форму.

Незрелые ДК мигрируют из кровотока

в барьерные ткани (подтип ДК эпидермиса называется клетками Лангерганса). Созревают при перемещении их из барьерных тканей в лимфу ( вуалевые клетки), далее в Т-зоны лимфоузлов (интердигитальные клетки).

Зрелые миелоидные ДК заселяют селезенку, брыжеечные лимфоузлы, лимфоузы кожи; лимфоидные ДК - тимус.

Основная функция:

Распознавание PAMP и презентация антигенов Т-лимфоцитам

Слайд 28Моноциты и макрофаги (система мононуклеарных фагоцитов )

Моноциты – циркулирующие в

крови клетки, при миграции в ткань трансформируются в макрофаги и

дендритные клетки.

Разновидности макрофагов:

1. резидентные (возникают при спонтанной миграции практически во все ткани, имеют различия в морфологии и названии в зависимости от типа ткани);

2. воспалительные (формируются при экстренной миграции в очаг воспаления)

Продолжительность жизни – 40-60 суток

Слайд 29Основные функции моноцитов/макрофагов:

- распознавание всех видов паттернов,

фаго- и пиноцитоз

клеток-мишеней и

клеточных фрагментов с последующим

внутриклеточным киллингом,

секреция широкого спектра цитокинов (семейства

ИЛ-1 и провоспалительных), гормонов,

компонентов комплемента, белков межклеточного

матрикса и др. (иммунорегуляция)

процессинг и представление антигенов Т-лимфоцитам

Слайд 30Естественные, или нормальные, киллеры

большие гранулярные лимфоциты; отделяются в костном мозге

от Т-клеточной линии; мигрируют в периферические лимфоидные органы. Не имеют

антигенраспознающих рецепторов.Компоненты гранул: перфорины, гранзимы, гранулолизин

Распознают эндогенные стрессорные молекулы, появляющиеся на клетках-мишенях собственного организма при их трансформации, инфицировании вирусами, при клеточном стрессе и др.

Механизм уничтожения клеток-мишеней

— контактный цитолиз.

Основные

маркеры:

CD56, CD16

Слайд 31Фагоцитоз

Это захват и поглощение специализированными клетками организма корпускулярных частиц размером

не менее 0,5 мкм. Является одним из вариантов эндоцитоза.

Клетки, обладающие

фагоцитарной активностью:1. «Профессиональные» фагоциты – Нф и Мн/Мф,

2. Прочие клетки – эозинофилы, базофилы, тучные и дендритные клетки.

Слайд 32Стадии фагоцитоза

Хемотаксис,

Адгезия,

Активация мембраны,

Погружение,

Образование фагосомы,

Образование фаголизосомы,

Киллинг и переваривание,

Выброс продуктов деградации

Слайд 33Стадии фагоцитоза

1 — хемотаксис, 2 — адгезия, 3 - активация

мембраны, 4 – погружение, 5 - образование фагосомы, 6 -

образование фаголизосомы, 7 - киллинг и переваривание, 8 - выброс продуктов деградацииСлайд 34

«Нейтрофильный» фагоцитоз эффективен

при инфекциях, вызванных внеклеточными патогенами (гноеродные кокки, энтеробактерии

и др.),

«макрофагальный» - при инфицировании внутриклеточными бактериями.

В зависимости от реализации

бактерицидного эффекта различают фагоцитоз:а). Завершенный (с лизисом мишени)

б). Незавершенный (при туберкулезе, гонорее, менингококковых, стафилококковых инфекциях, бруцеллезе, чуме и др.)

Слайд 35Гуморальные факторы

Система комплемента

– это многокомпонентная полиферментная самособирающаяся система сывороточных

белков (более 20), которые в норме находятся в неактивном состоянии.

Пути

активации:1. классический

2. альтернативный

3. лектиновый

Слайд 36Фазы активации комплемента

1. Запуск активации (участвуют факторы С1-С5, конвертазы С3,

С5 и ряд других белков)

2. Формирование литического комплекса факторами С5-С9,

атака клеточной мембраны, ее перфорция и коллоидно-осмотический лизис клетки-мишениПути активации отличаются особенностями 1-й фазы, а фаза клеточного лизиса проходит однотипно.

Слайд 371-ая фаза активации

Классический путь

1. Активатор – иммунный комплекс Аг-Ат, который

узнается С1-компонентом;

2. последующая активация С4 и

С2 и формирование фермента С3-конвертазы;3. расщепление ключевой молекулы С3 на фрагменты С3в и С3а;

4. формирование С5-конвертазы и расщепление С5 на фрагменты «а» и «в» .

Энергетически наиболее выгоден, активируется вся молекула комплемента

Слайд 38Лектиновый путь

1. распознавание углеводов на поверхности микробной клетки маннозосвязывающим лектином

сыворотки крови (белком, подобным C1 классического пути);

2. активация сразу с

С4 и С2-компонентов3. далее идет аналогично классическому пути.

Альтернативный путь

1. гидролиз C3 на поверхности микробной клетки (обычно на ЛПС клеточной стенки Гр- бактерий)

2. образование C3-конвертазы с участием белков системы комплемента В, Д и Р (пропердина)*, которая представлена комплексом C3bBbP и фиксирована на ЛПС

3. запуск дальнейшей цепочки, минуя С1, С4 и С2.

Слайд 39

Биологические эффекты продуктов активации комплемента

1. лизис клеток

(все пути активации

завершаются образованием мембраноатакующего комплекса);

2. «анафилотоксическое» действие

(С3а, С4а и С5а

связываются с рецепторами базофилов, индуцируют выброс гистамина, серотонина и др. медиаторов воспаления, привлекают фагоциты в очаг);3. Опсонинизация

(С3b, С4b повышают адгезию объекта фагоцитоза на мембранах Мф, Нф, Эф и тем самым усиливают поглотительную активность фагоцитов.

Слайд 40Цитокины

Это система низкомолекулярных белков организма, синтезируемых преимущественно активированными клетками иммунной

и кроветворной систем, регулирующих межклеточные взаимодействия.

(«универсальный» язык общения всех клеток)

Слайд 41Классификация цитокинов

Участвующие в развитии воспаления

(провоспалительные):

ИЛ-1, ФНО, ИЛ-6, ИЛ17, ИЛ18,

хемокины, колониестимулирующие факторы

Сдерживающие воспалительную реакцию (противовоспалительные):ИЛ-4, ИЛ-10

Слайд 42Структурно-функциональные семейства цитокинов:

1. интерфероны типа I — III (ИФН-α, β,

γ и др.);

2. интерлейкины 1, 6, 10, 12, 17 (в

настоящее время насчитывается до 34 различных ИЛ);3. хемокины;

4. фактор некроза опухолей;

5. цитокины Т-хелперов (1 и 2);

6. гемопоэтические факторы и др.