Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ГАПОУ Тюменский техникум

Содержание

- 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ГАПОУ Тюменский техникум

- 2. Микробиология - наука, изучающая организмы, неразличимые (невидимые)

- 3. Первые жители Земли — микробы — появились

- 4. Мечтая открыть новые миры, люди совершали рискованные

- 5. Двести пятьдесят лет тому назад малоизвестный человек

- 6. В течение двадцати лет Левенгук ходил к

- 7. По мнению В. Л. Омелянского. "первым исследователем.

- 8. Термин "брожение" (fermentatio) для обозначения всех процессов,

- 9. Ботаник Ш. Каньяр де Латур (1777—1859) предпринял

- 10. Человеком, который своими работами положил начало современной

- 11. Принципиально важным не только для микробиологии, но

- 12. УСПЕХИ МИКРОБИОЛОГИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.Одним

- 13. Родоначальником русской микробиологии является Л. С. Ценковский

- 14. Основоположником медицинской микробиологии справедливо считают также И.

- 15. МИКРОБИОЛОГИЯ В XX В.Успехи микробиологии во второй

- 16. С начала XX в. продолжается дальнейшая дифференциация

- 17. Скачать презентанцию

Микробиология - наука, изучающая организмы, неразличимые (невидимые) невооруженным какой- либо оптикой глазом, которые за свои микроскопические размеры называют микроорганизмы (микробы).

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

ГАПОУ Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса

На

тему: «История открытия микроорганизмов»

группы ТЭУ 19-11-1 Батт Анастасия Преподаватель: Коробченко М.ВСлайд 2Микробиология - наука, изучающая организмы, неразличимые (невидимые) невооруженным какой- либо

оптикой глазом, которые за свои микроскопические размеры называют микроорганизмы (микробы).

Слайд 3Первые жители Земли — микробы — появились 3,9 миллиарда лет

назад. В ту пору на планете практически не было кислорода,

но им он и не нужен был. Два миллиарда лет они оставались единственными обитателями Земли. Со временем заселили любую пригодную для жизни нишу — от глетчеров до гейзеров. Растения и животные не стали им конкурентами. Микробы изловчились создавать колонии внутри крупных организмов, процветая и размножаясь в этой богатой питательными веществами среде.Пять столетий назад люди могли видеть лишь то, что было доступно их собственным глазам. Никто не знал, как работает организм или что происходит в далеком космосе. После изобретения микроскопа и телескопа биологи обнаружили микроскопические клетки, а астрономы – миллионы новых звезд.

Слайд 4Мечтая открыть новые миры, люди совершали рискованные экспедиции в потаенные

уголки земного шара. Однако до XVII в. никто не подозревал,

что, совсем рядом, обитают чудесные создания природы. Человеком, открывшим мир микроорганизмов, стал Антони Ван Левенгук (1632-1723). Левенгук – первый охотник за микробами.Слайд 5Двести пятьдесят лет тому назад малоизвестный человек по имени Левенгук

впервые заглянул в новый таинственный мир, населенный мельчайшими живыми существами,

одни из которых злы и смертоносны, другие дружественны и полезны, а некоторые играют более важную роль в жизни человечества, чем какой-нибудь материк или архипелаг. Левенгук, не воспетый и полузабытый, теперь так же мало известен, как неизвестны были его маленькие странные животные и растения в то время, когда он их открыл.Со времени жизни и деятельности Левенгука наука далеко ушла вперед. Созданы многочисленные лаборатории и институты, в которых ученые работают над открытиями и изобретениями. В каждой стране сотни тысяч людей с захватывающим интересом следят за новыми достижениями науки, сведения о которых появляются в печати. Но, попробуйте перенестись мыслью к дням Левенгука, на двести пятьдесят лет назад, и представить себя только что окончившим высшую школу, выбирающим карьеру, стремящимся к знанию.

Слайд 6В течение двадцати лет Левенгук ходил к оптикам и обучался

у них искусству обтачивать и шлифовать стекла. Он посещал алхимиков

и аптекарей, совал свой нос в их тайные способы выплавлять металлы из руд и понемногу научился обращаться с золотом и серебром. Это был чрезвычайно упорный и настойчивый человек; он не довольствовался тем, что его линзы были так же хороши, как у лучших мастеров Голландии, — нет, они должны были быть лучше самых лучших! И, добившись этого, он все еще сидел и возился с ними много часов подряд. Затем он вставлял эти линзы в небольшие оправы из меди, серебра или золота, которые он сам вытягивал на огне, среди адского дыма и чада.Потом этот самодовольный торговец мануфактурой стал наводить свои линзы на все, что попадалось ему под руку. Он смотрел через них на мышечные волокна кита и на чешуйки своей собственной кожи. Он отправлялся к мяснику, выпрашивал или покупал у него бычьи глаза и восторгался тонким устройством хрусталика внутри глаза. Он часами изучал строение овечьих, бобровых и лосиных волосков, которые под его стеклышком превращались в толстые мохнатые бревна. Он осторожно отсекал мушиную голову и насаживал ее мозг на тонкую иголочку своего микроскопа, — с каким восхищением он рассматривал детали этого чудовищного мушиного мозга! Он исследовал поперечные срезы разных пород деревьев и, прищурившись, любовался семенами растений. “Невероятно!” — ворчал он, увидев большое грубое жало блохи и ножки вши.

Левенгук был искатель, и кому бы еще, кроме этого странного человека, могла прийти в голову мысль направить свою линзу на каплю чистой, прозрачной воды, только что упавшей из облаков? Что могло оказаться в этой воде, кроме. воды?

- В дождевой воде маленькие животные. Они плавают! Они играют! Они в тысячу раз меньше любого существа, которое мы можем видеть простым глазом! Смотри! Ты видишь? Вот что я открыл! – с восхищением рассказывал Левенгук о наблюдениях своей дочери.

Слайд 7По мнению В. Л. Омелянского. "первым исследователем. перед изумленным взором

которого открылся таинственный и полный чудес мир микроорганизмов. был ученый

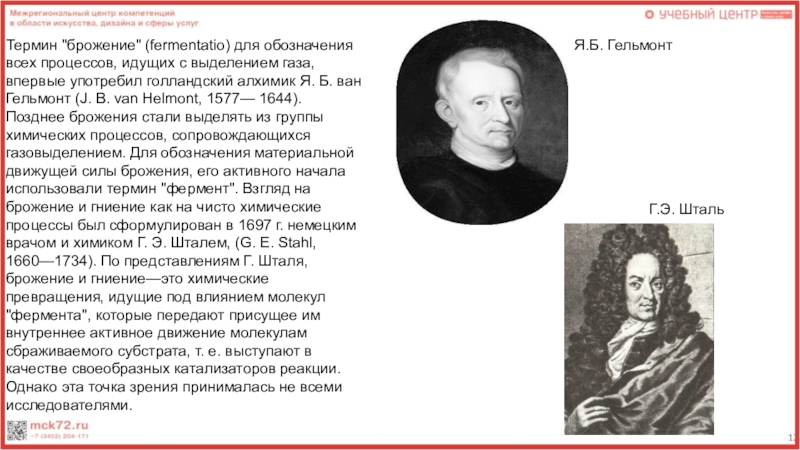

иезуит Афанасий Kиpxep (A. Kircher. 1601— 1680), автор ряда сочинений астрологического характера. С помощью довольно сильной лупы он наблюдал мельчайших "червячков" в загнившем мясе, молоке, уксусе, сыре и в крови больных, предполагая, что все это живое население произошло из безжизненных органических материалов" (В. Л. Омелянский. Основы микробиологии.Слайд 8Термин "брожение" (fermentatio) для обозначения всех процессов, идущих с выделением

газа, впервые употребил голландский алхимик Я. Б. ван Гельмонт (J.

В. van Helmont, 1577— 1644). Позднее брожения стали выделять из группы химических процессов, сопровождающихся газовыделением. Для обозначения материальной движущей силы брожения, его активного начала использовали термин "фермент". Взгляд на брожение и гниение как на чисто химические процессы был сформулирован в 1697 г. немецким врачом и химиком Г. Э. Шталем, (G. Е. Stahl, 1660—1734). По представлениям Г. Шталя, брожение и гниение—это химические превращения, идущие под влиянием молекул "фермента", которые передают присущее им внутреннее активное движение молекулам сбраживаемого субстрата, т. е. выступают в качестве своеобразных катализаторов реакции. Однако эта точка зрения принималась не всеми исследователями.Я.Б. Гельмонт

Г.Э. Шталь

Слайд 9Ботаник Ш. Каньяр де Латур (1777—1859) предпринял тщательное микроскопическое изучение

осадка, образующегося при спиртовом брожении, и пришел к выводу, что

он состоит из живых существ, жизнедеятельность которых и является причиной брожения. Почти одновременно немецкий естествоиспытатель Ф. Кютцинг (1807—1893), исследуя образование уксуса из спирта, обратил внимание на слизистую массу, имеющую вид пленки на поверхности жидкости. Изучая эту массу, Ф. Кютцинг установил, что она состоит из микроскопических живых организмов и имеет непосредственное отношение к накоплению уксуса в среде.Каньяр де Латур

Ф. Кютцинг

Слайд 10Человеком, который своими работами положил начало современной микробиологии, был выдающийся

французский ученый Луи Пастер (Louis Pasteur, 1822—1895). Научная деятельность Л.

Пастера многогранна и охватывала все основные проблемы того времени, связанные с жизнедеятельностью микроорганизмов.Слайд 11Принципиально важным не только для микробиологии, но для более глубокого

понимания сущности живого в его разнообразных проявлениях было открытие Л.

Пастером у микроорганизмов новых типов жизни, не похожих на те, которые имеют место в мире растений и животных. В 1857 г. Л. Пастер при изучении спиртового брожения установил, что оно — результат жизнедеятельности дрожжей без доступа кислорода. Позднее при изучении маслянокислого брожения он обнаружил, что возбудители брожения вообще отрицательно относится к кислороду и могут размножаться только в условиях, исключающих его свободный доступ. Таким образом, Л. Пастер обнаружил существование "жизни без кислорода", т. е. анаэробный способ существования. Он же ввел термины "аэробный" и "анаэробный" для обозначения жизни в присутствии или в отсутствие молекулярного кислорода.К области теоретических открытий Л. Пастера относятся его работы о невозможности самозарождения. Наконец, работы Л. Пастера в области изучения инфекционных болезней животных и человека (болезнь шелковичных червей, сибирская язва, куриная холера, бешенство) позволили ему не только выяснить природу этих заболеваний, но и найти способ борьбы с ними. Поэтому мы с полным правом можем считать, что своими классическими работами по изучению инфекционных болезней и мер борьбы с ними Л. Пастер положил начало развитию медицинской микробиологии.

Работы Л. Пастера были по достоинству оценены его современниками и получили международное признание. В 1888 г. для ученого на средства, собранные по международной подписке, был построен в Париже научно-исследовательский институт, носящий в настоящее время его имя. Л. Пастер был первым директором этого института. Открытия Л. Пастера показали, как разнообразен, необычен, активен невидимый простым глазом микромир и какое огромное поле деятельности представляет его изучение.

Слайд 12УСПЕХИ МИКРОБИОЛОГИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Одним из основоположников медицинской

микробиологии наряду с Л. Пастером явился немецкий микробиолог Р. Кох

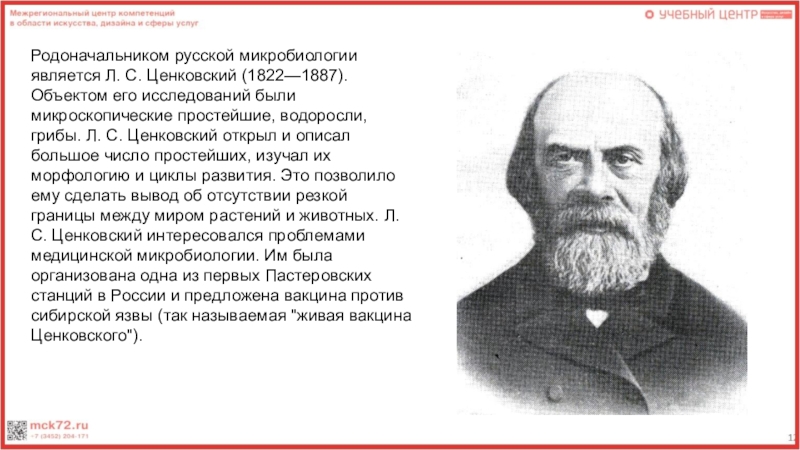

(R. Koch, 1843—1910), занимавшийся изучением возбудителей инфекционных заболеваний. Свои исследования Р. Кох начал, еще будучи сельским врачом, с изучения сибирской язвы и в 1877 г. опубликовал работу, посвященную возбудителю этого заболевания — Bacillus anthracis. Вслед за этим внимание Р. Коха привлекла другая тяжелая и широко распространенная болезнь того времени—туберкулез. В 1882 г. Р. Кох сообщил об открытии возбудителя туберкулеза, который в его честь был назван "палочкой Коха". (В 1905 г. за исследование туберкулеза Р. Коху была присуждена Нобелевская премия.) Ему принадлежит также открытие возбудителя холеры.Слайд 13Родоначальником русской микробиологии является Л. С. Ценковский (1822—1887). Объектом его

исследований были микроскопические простейшие, водоросли, грибы. Л. С. Ценковский открыл

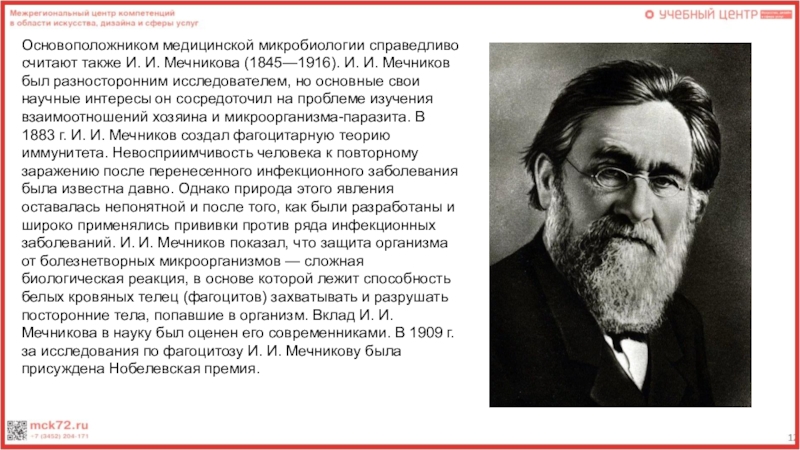

и описал большое число простейших, изучал их морфологию и циклы развития. Это позволило ему сделать вывод об отсутствии резкой границы между миром растений и животных. Л. С. Ценковский интересовался проблемами медицинской микробиологии. Им была организована одна из первых Пастеровских станций в России и предложена вакцина против сибирской язвы (так называемая "живая вакцина Ценковского").Слайд 14Основоположником медицинской микробиологии справедливо считают также И. И. Мечникова (1845—1916).

И. И. Мечников был разносторонним исследователем, но основные свои научные

интересы он сосредоточил на проблеме изучения взаимоотношений хозяина и микроорганизма-паразита. В 1883 г. И. И. Мечников создал фагоцитарную теорию иммунитета. Невосприимчивость человека к повторному заражению после перенесенного инфекционного заболевания была известна давно. Однако природа этого явления оставалась непонятной и после того, как были разработаны и широко применялись прививки против ряда инфекционных заболеваний. И. И. Мечников показал, что защита организма от болезнетворных микроорганизмов — сложная биологическая реакция, в основе которой лежит способность белых кровяных телец (фагоцитов) захватывать и разрушать посторонние тела, попавшие в организм. Вклад И. И. Мечникова в науку был оценен его современниками. В 1909 г. за исследования по фагоцитозу И. И. Мечникову была присуждена Нобелевская премия.Слайд 15МИКРОБИОЛОГИЯ В XX В.

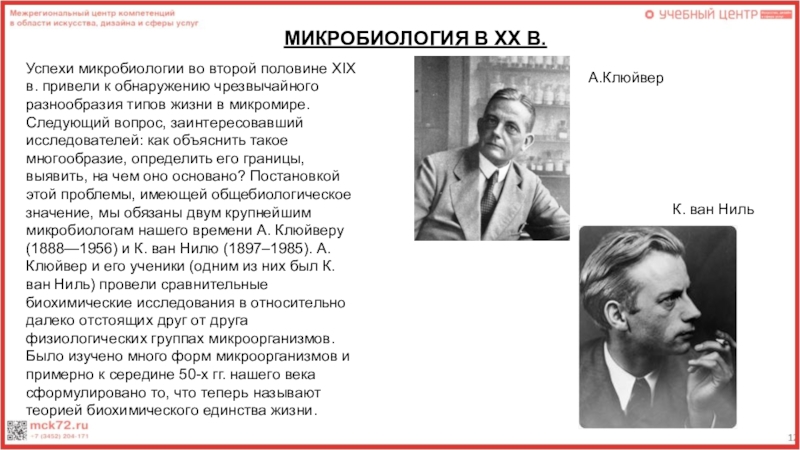

Успехи микробиологии во второй половине XIX в.

привели к обнаружению чрезвычайного разнообразия типов жизни в микромире. Следующий

вопрос, заинтересовавший исследователей: как объяснить такое многообразие, определить его границы, выявить, на чем оно основано? Постановкой этой проблемы, имеющей общебиологическое значение, мы обязаны двум крупнейшим микробиологам нашего времени А. Клюйверу (1888—1956) и К. ван Нилю (1897–1985). А. Клюйвер и его ученики (одним из них был К. ван Ниль) провели сравнительные биохимические исследования в относительно далеко отстоящих друг от друга физиологических группах микроорганизмов. Было изучено много форм микроорганизмов и примерно к середине 50-х гг. нашего века сформулировано то, что теперь называют теорией биохимического единства жизни.А.Клюйвер

К. ван Ниль