Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

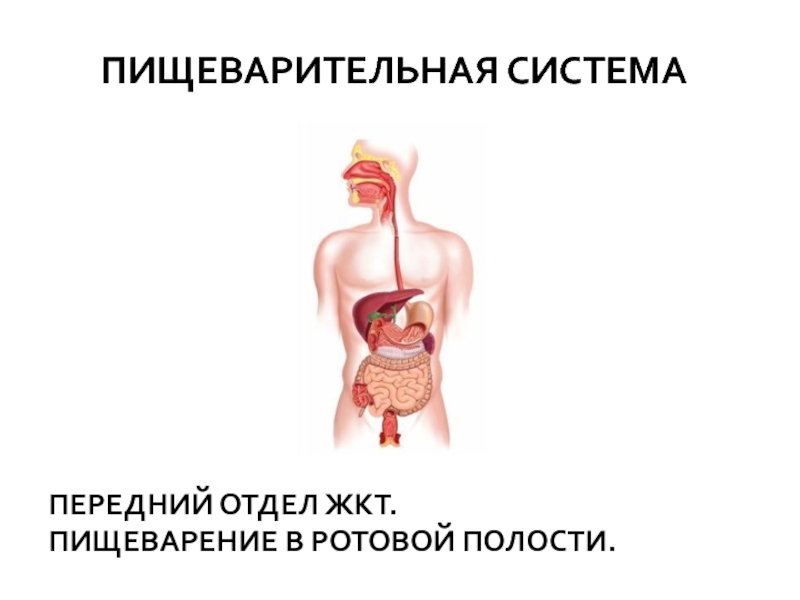

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Типы обучения на Руси

Содержание

- 1. Типы обучения на Руси

- 2. В XI—XII вв. появились своеобразные руководства по

- 3. Владимир Мономах (XII в.) — великий князь

- 4. «Дети мои или кто иной, прочитав эту

- 5. «Леность — всему худому мать: что знаешь,

- 6. Мастера грамоты крестьяне, делавшие из обучения грамоте

- 7. Мастера грамоты появились в начале XIII в.,

- 8. Другой орган древнерусского просвещения — школа.

- 9. Чтению учились по азбукам и букварям; славянские

- 10. Все книги были рукописными, причем в старину

- 11. В 1574 г. была издана славянская «Азбуки»

- 12. Древнее образование постоянно твердило о Боге, грехе,

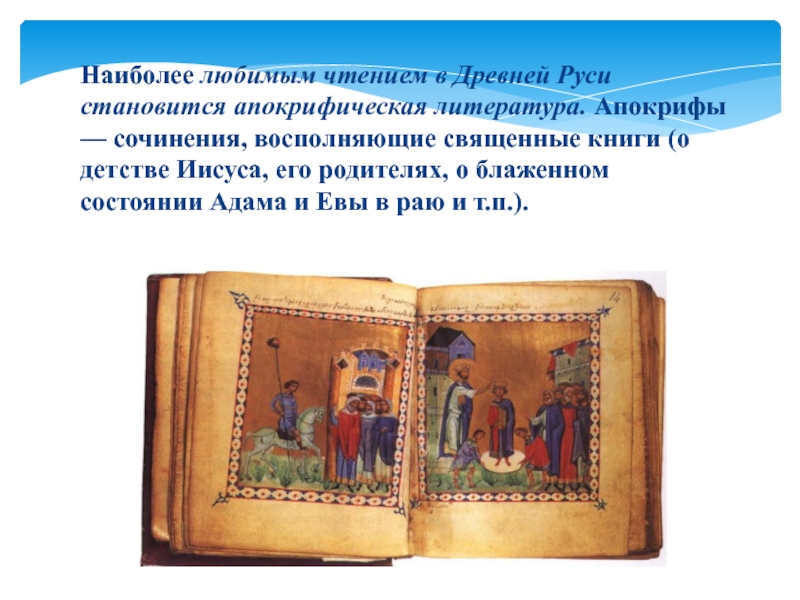

- 13. Наиболее любимым чтением в Древней Руси становится

- 14. Во второй половине XVI в. и в

- 15. Внешкольное образование до XVIII в. имело такой

- 16. Скачать презентанцию

В XI—XII вв. появились своеобразные руководства по семейному воспитанию — «Поучения», имевшие хождение среди определенной части населения. Они создавались священниками, образованными людьми вообще и, несмотря на то, что были адресованы детям,

Слайды и текст этой презентации

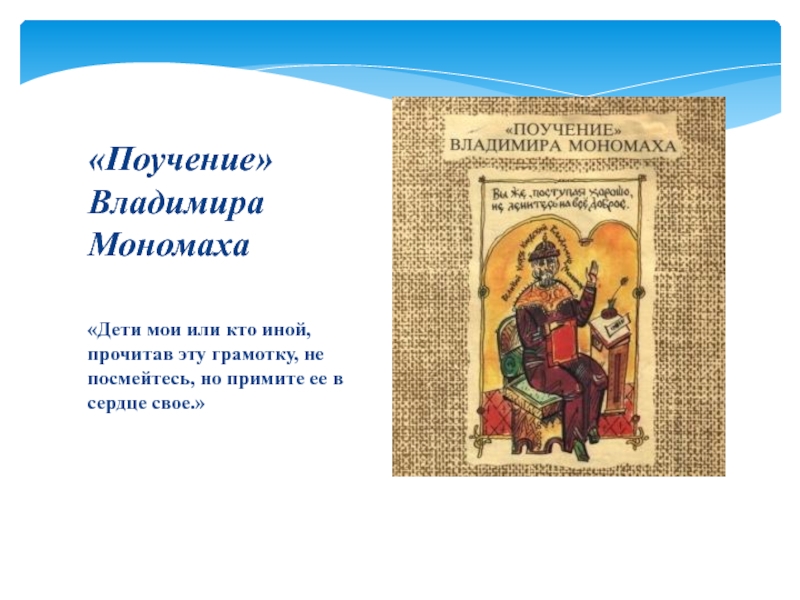

Слайд 3Владимир Мономах (XII в.) — великий князь киевский, был в

близких отношениях со многими европейскими государями и с некоторыми из

них породнился через женитьбы и замужества своих детей.Матерью его была дочь византийского императора Константина Мономаха, а первой супругой — дочь английского короля. Владимир Мономах прославился как человек необыкновенно деятельный и образованный, умелый военачальник и книголюб.

Слайд 4«Дети мои или кто иной, прочитав эту грамотку, не посмейтесь,

но примите ее в сердце свое.»

«Поучение» Владимира Мономаха

Слайд 5«Леность — всему худому мать: что знаешь, то забудешь; чего

не знаешь, тому не выучишься. Творите добро, не ленитесь ни

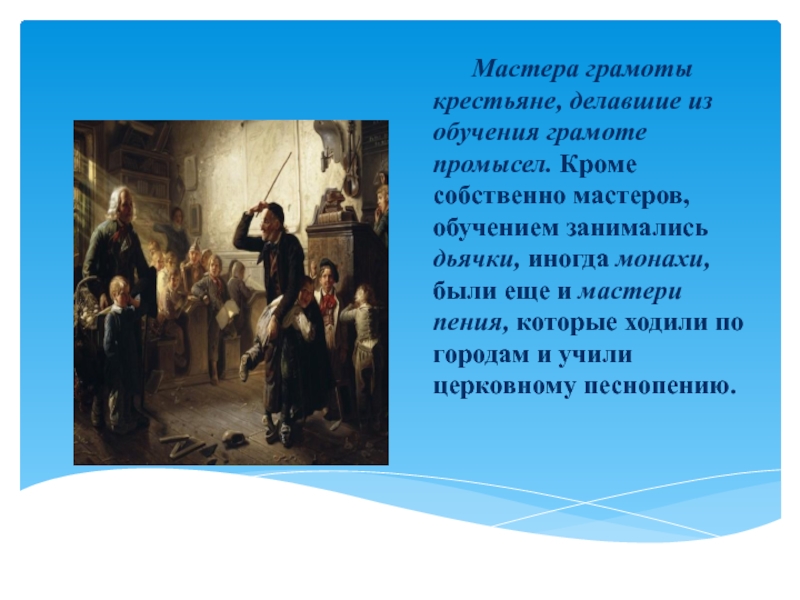

на что хорошее. Прочитав эту грамотку, постарайтесь творить всякие добрые дела».Слайд 6Мастера грамоты крестьяне, делавшие из обучения грамоте промысел. Кроме собственно

мастеров, обучением занимались дьячки, иногда монахи, были еще и мастери

пения, которые ходили по городам и учили церковному песнопению.Слайд 9Чтению учились по азбукам и букварям; славянские буквы сложнее русских.

Буквы назывались по-старинному: аз, буки, веди... Способ обучения чтению был

буквослагательный, малопонятный и неудобный. Лишь в XVII в. начали появляться буквари с приемами звукового способа произношения, за буквами следовали слоги. Осложняло освоение азбуки множество различных надстрочных знаков, служивших для обозначения ударения в словах; к ним прибавлялись еще знаки препинания со своей системой правописания.Слайд 10Все книги были рукописными, причем в старину слова писались слитно,

не отделяясь друг от друга. Каждая буква писалась по-разному, часто

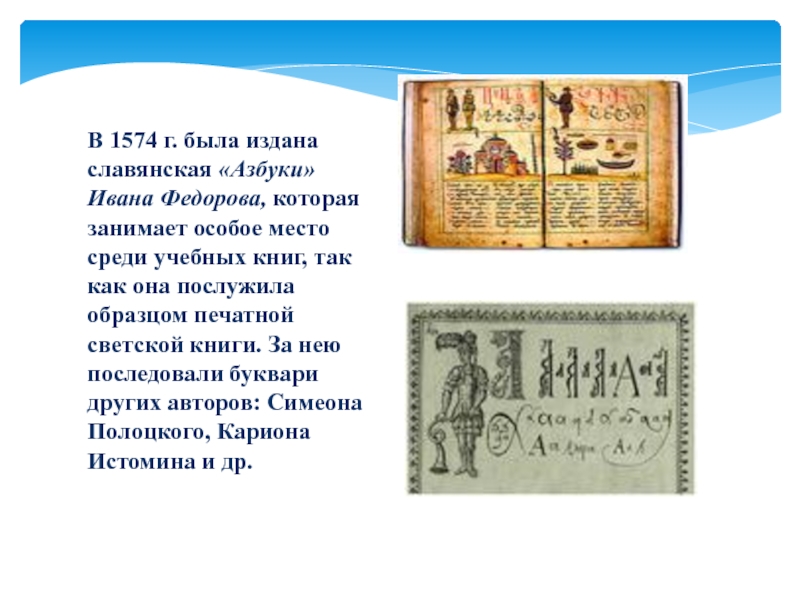

сокращенно. И только постепенно письмо упорядочилось и появилась определенная орфография. Чтение в древности было очень трудным искусством, особенно чтение Псалтири (одна из книг Ветхого Завета, содержащая 150 псалмов — хвала Богу, мольбы, жалобы, прошения и др.), являвшейся основной учебной книгой. Читать учились по рукописному тексту, изготовленному учителем.Слайд 11В 1574 г. была издана славянская «Азбуки» Ивана Федорова, которая

занимает особое место среди учебных книг, так как она послужила

образцом печатной светской книги. За нею последовали буквари других авторов: Симеона Полоцкого, Кариона Истомина и др.Слайд 12Древнее образование постоянно твердило о Боге, грехе, покаянии, добродетелях, церковных

службах. Оно хотело воспитывать детей в страхе Божием. Образование отличалось

непедагогичностью всей постановки обучения.Слайд 13Наиболее любимым чтением в Древней Руси становится апокрифическая литература. Апокрифы

— сочинения, восполняющие священные книги (о детстве Иисуса, его родителях,

о блаженном состоянии Адама и Евы в раю и т.п.).Слайд 14Во второй половине XVI в. и в XVII в. незнание

грамматики стало считаться признаком невежества. Учебный курс становился шире, в

него стали включаться математика, риторика, другие предметы западного средневекового образования.Слайд 15Внешкольное образование до XVIII в. имело такой же церковный характер,

что и школьное. Все знания основывались на религии, научного в

них было мало, зато много фантастического и невероятного, что, однако, сомнений в подлинности прочитанного не вызывало.Но, несмотря на все трудности самообразования, оно все-таки помогло ряду выдающихся лиц подняться на высокую ступень образованности.