Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

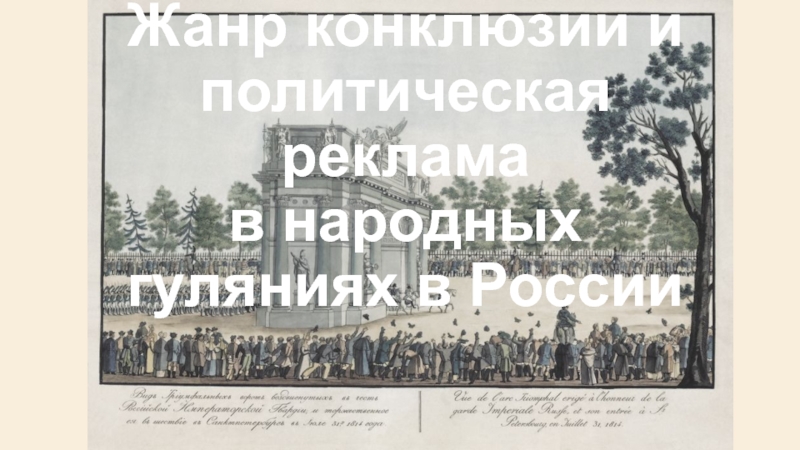

Жанр конклюзии и политическая реклама в народных гуляниях в России

Содержание

- 1. Жанр конклюзии и политическая реклама в народных гуляниях в России

- 2. План:Конклюзии и начало печатных афиш. Прообраз политической рекламы в народных зрелищах XVIII века.

- 3. Конклюзии и начало печатных афиш Наряду

- 4. Именно с продукции этого стана ведет

- 5. Эрик Пальмквист. Прием царем Алексеем Михайловичем шведского посольства. 1674

- 6. Жанр конклюзии процветал при российском дворе

- 7. Слайд 7

- 8. Нередко компонентом конклюзии являлись строки посвящения

- 9. Конклюзия, посвященная коронации Екатерины I. И. Ф. Зубов. 1724 г.

- 10. Конклюзия – синтетический жанр эпохи

- 11. Слайд 11

- 12. Для жанра конклюзии, основанного на соединении

- 13. Конклюзия Кариона Истомина с портретами царей Иоанна

- 14. Как правило, в создании конклюзии принимали

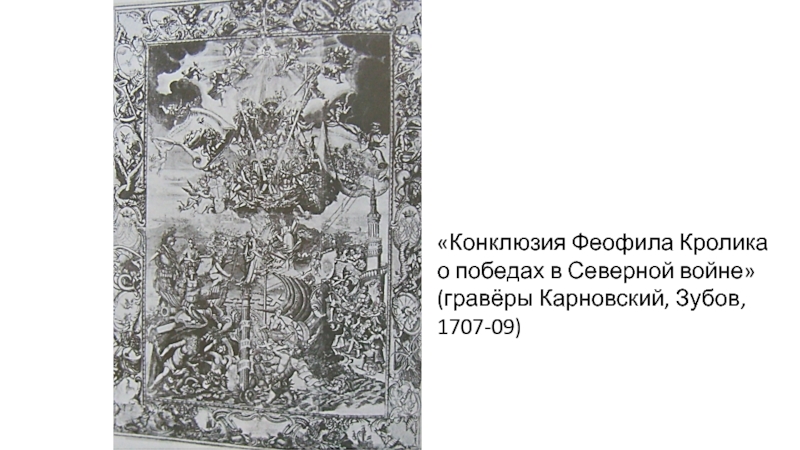

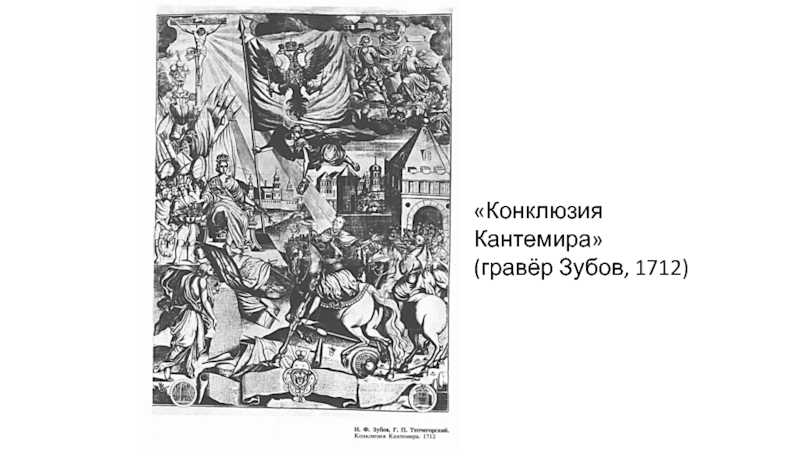

- 15. Конклюзия на Полтавскую битву. Россия. 1709 г.

- 16. Некоторые конклюзии представляли собой изложение программы

- 17. «Конклюзия Феофила Кролика о победах в Северной войне» (гравёры Карновский, Зубов, 1707-09)

- 18. «Конклюзия Кантемира» (гравёр Зубов, 1712)

- 19. «Конклюзия о престолонаследии» (гравёр Зубов, 1717)

- 20. Апофеоз царствованияАнны Иоанновны

- 21. Придворный театр в России входит в

- 22. Слайд 22

- 23. Со стилистикой вербальной составляющей русских зрелищных

- 24. В Екатерининское время театральные представления

- 25. Слайд 25

- 26. Пример «перечневой» афиши. Таковую распространяли

- 27. Слайд 27

- 28. Но не только театральные зрелища являлись

- 29. Слайд 29

- 30. Вот как описывает этот зрелищный

- 31. Слайд 31

- 32. Утверждение превосходства священства над светской

- 33. Прообраз политической рекламы в народных зрелищах XVIII

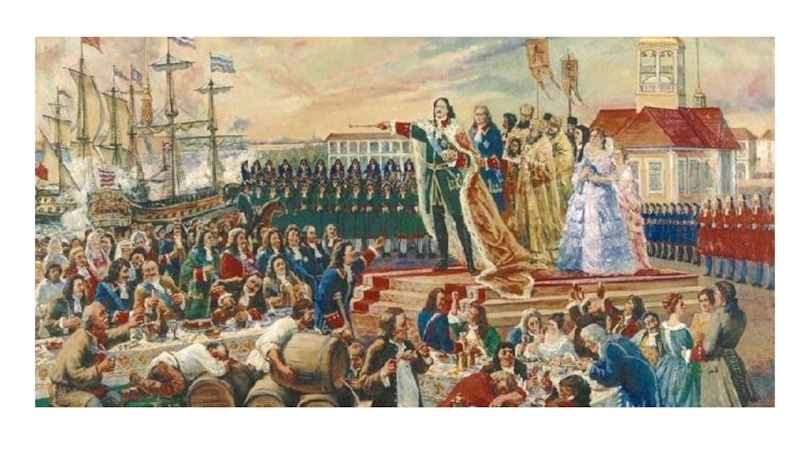

- 34. Василий Нестеренко. Москва встречает героев Полтавы

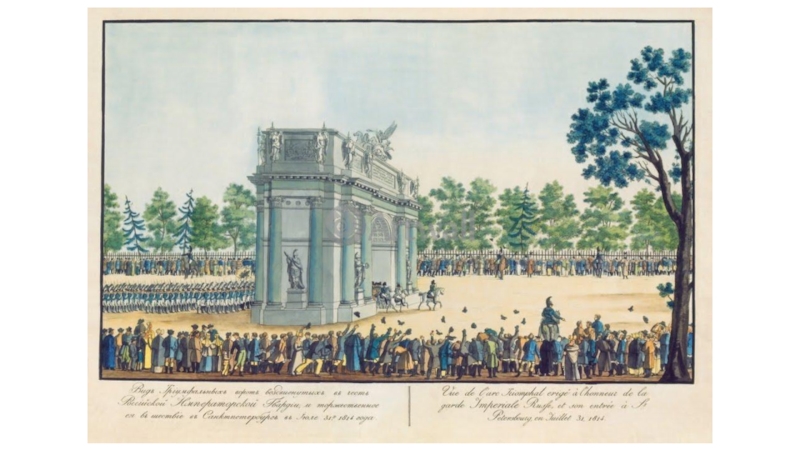

- 35. Так, в 1721 году в Москве, по

- 36. Слайд 36

- 37. Там говорилось: «Изображение Марса с

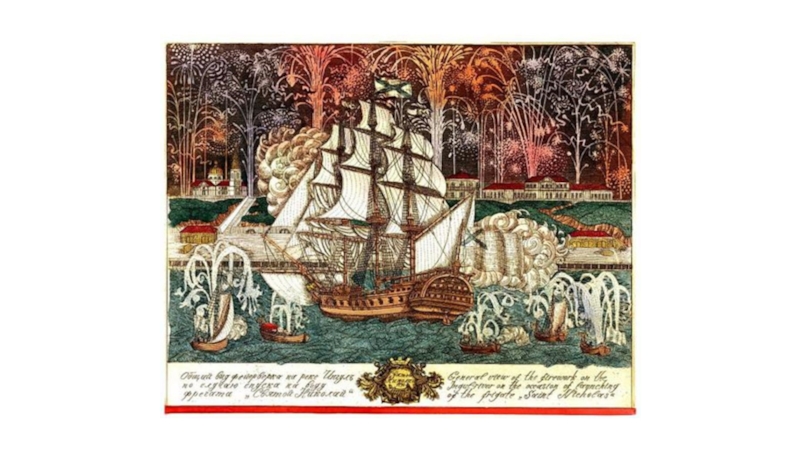

- 38. Украшенные гравюрным орнаментом «объяснительные листы» сопровождали многочисленные

- 39. Слайд 39

- 40. Организация монархами подобных торжеств для

- 41. В разгар войны со шведами новогодний

- 42. Слайд 42

- 43. Вот как раз для разъяснения

- 44. С не меньшей изобретательностью готовились при Петре

- 45. Вот эпизоды из карнавальных «картин» по

- 46. Слайд 46

- 47. Перекликаясь с западноевропейскими карнавальными шествиями,

- 48. К написанию пояснительных текстов, афиш

- 49. Екатерина II открыла счет пышным

- 50. После коронации императрица из Первопрестольной долго

- 51. Слайд 51

- 52. Все это произвело огромное впечатление на

- 53. Подобно Петру I, Екатерина II прибегала

- 54. Русские самодержцы XVIII века использовали

- 55. Слайд 55

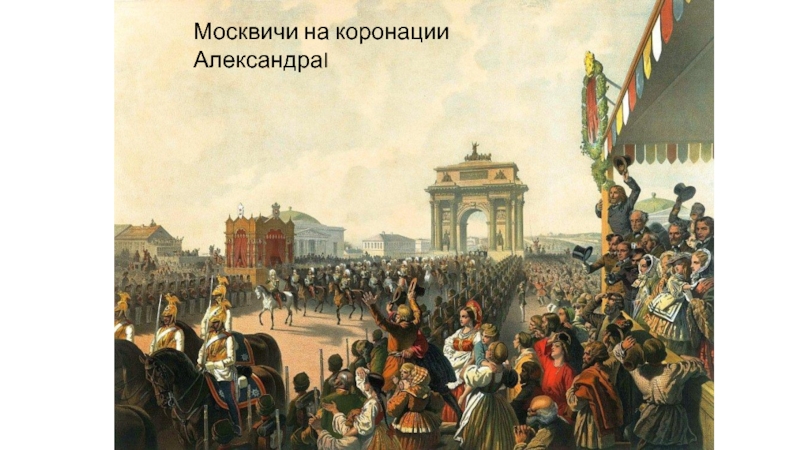

- 56. Москвичи на коронации АлександраI

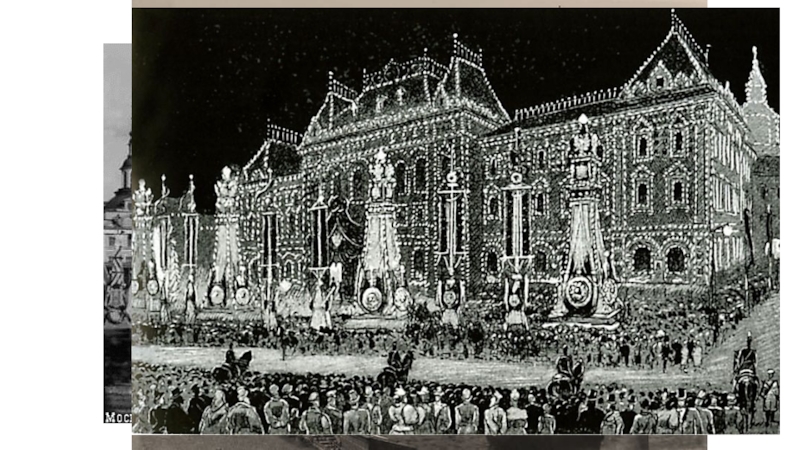

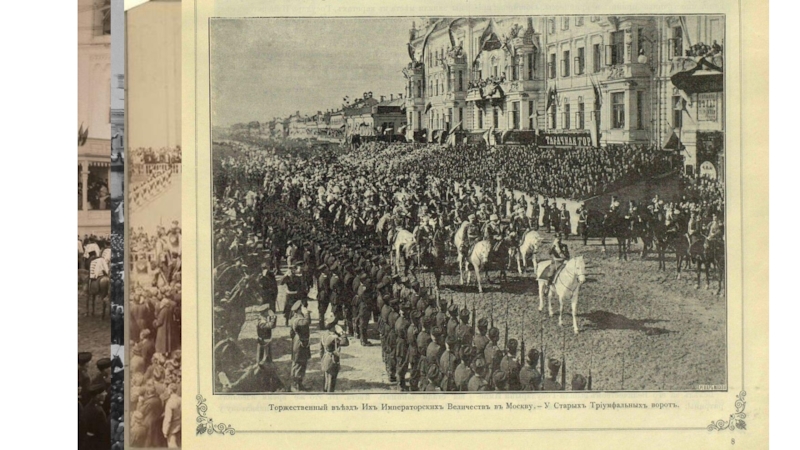

- 57. Москва перед коронацией Николая II

- 58. Слайд 58

- 59. Скачать презентанцию

План:Конклюзии и начало печатных афиш. Прообраз политической рекламы в народных зрелищах XVIII века.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2План:

Конклюзии и начало печатных афиш.

Прообраз политической рекламы в народных

зрелищах XVIII века.

Слайд 3Конклюзии и начало печатных афиш

Наряду с фольклорными вариантами

изобразительной рекламы со времени царствования Алексея Михайловича практикуется тиражирование профессионально

изготовленных гравюр.«В конце XVII столетия фряжский стан для печатания эстампов на меди заведен был в царском дворце при Верхней, т. е. Придворной, типографии».

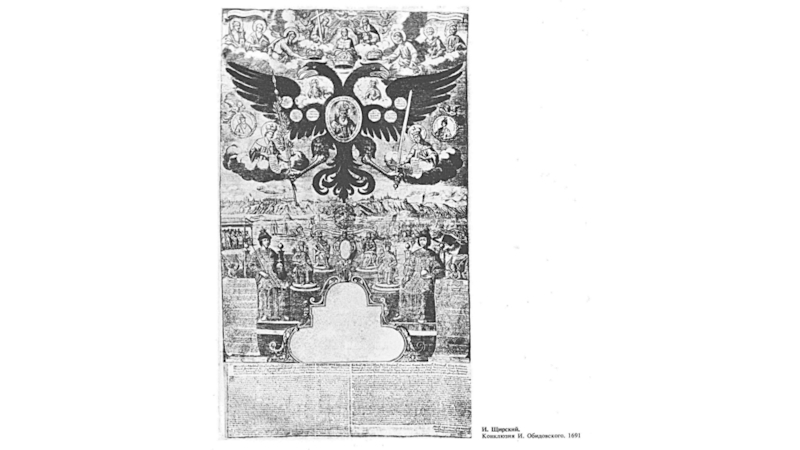

Слайд 4 Именно с продукции этого стана ведет начало жанр конклюзии

в русской культуре, представлявшие комплекс гравированного

(часто аллегорического) изображения и

текста приглашения на академические диспуты и придворные праздники. Слайд 6 Жанр конклюзии процветал при российском дворе в

период правления

царевны Софьи. Его охотно использовали начальствующие лица Славяно-греко-латинской академии для

приглашения знатных вельмож на устраиваемые здесь философско-религиозные «диспутации», иногда длившиеся по два-три дня, а также на игравшиеся студентами пьесы школьного театра.Слайд 8 Нередко компонентом конклюзии являлись строки посвящения события той или

иной влиятельной фигуре. Тем самым организаторы диспута или спектакля выражали

свое упование на поддержку, защиту и покровительство той личности,которой направлялось посвящение.

Слайд 10 Конклюзия – синтетический жанр эпохи барокко, пришедший из

Европы через украинское посредничество. С хронологической точки зрения конклюзии предшествовала

икона с клеймами и икона с композицией типа «древо».Слайд 12 Для жанра конклюзии, основанного на соединении литературы и живописи,

характерно сочетание графической аллегорической композиции с текстом,

в котором содержался

комментарий к рисунку. Текст мог находиться на лентах, в картушах, выходить из уст героев, концентрироваться в нижней части листа или рядом с изображаемыми персонажами (как на иконе), сопровождать микросюжеты.

По мнению исследователей, конклюзия как жанр близка к жанру «курьёзных виршей», характеристикой которых было наличие «курьёза», т.е. забавной замысловатой загадки.

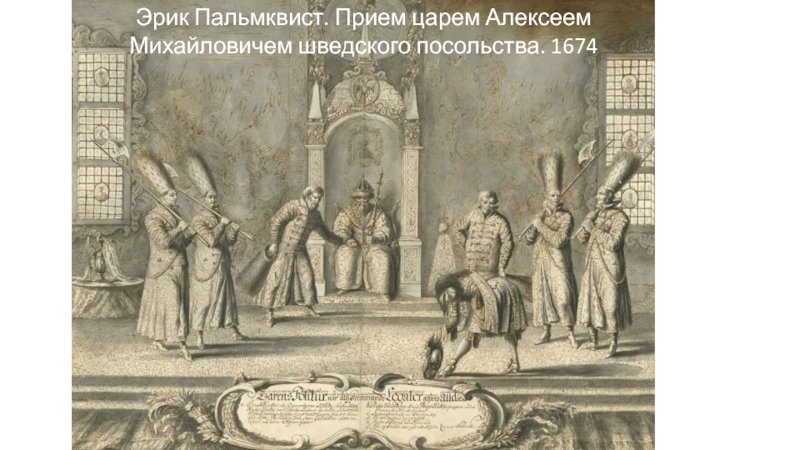

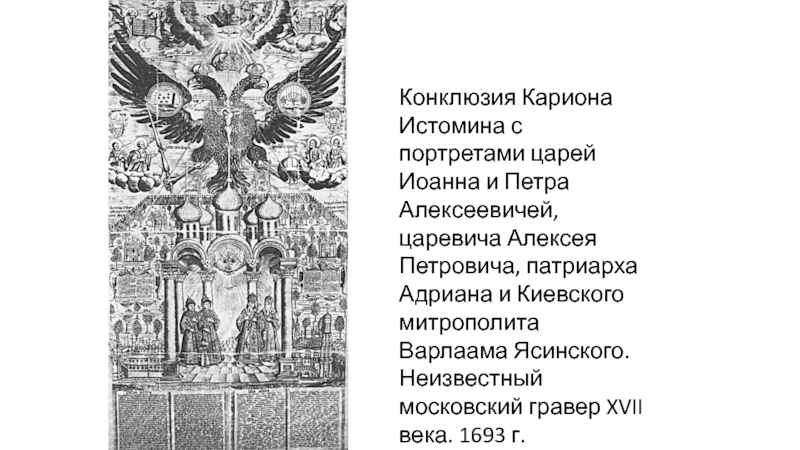

Слайд 13Конклюзия Кариона Истомина с портретами царей Иоанна и Петра Алексеевичей,

царевича Алексея Петровича, патриарха Адриана и Киевского митрополита Варлаама Ясинского.

Неизвестный московский гравер XVII века. 1693 г.Слайд 14 Как правило, в создании конклюзии принимали участие автор текста

и художник (например, конклюзия Гедеона Вишневецкого, гравированная И.Ф. Зубовым, конклюзия

Феофила Кролика и Василия Гоголева, гравированная И.Ф. Зубовым и М.Д. Карновским и т.д.).Существовали разные типы конклюзий: подносные листы-панегирики, эпитафии, программы диспутов.

Слайд 16 Некоторые конклюзии представляли собой изложение программы предстоящего события.

Т. о. они совмещали три впоследствии расслоившихся рекламных жанра: зрелищную

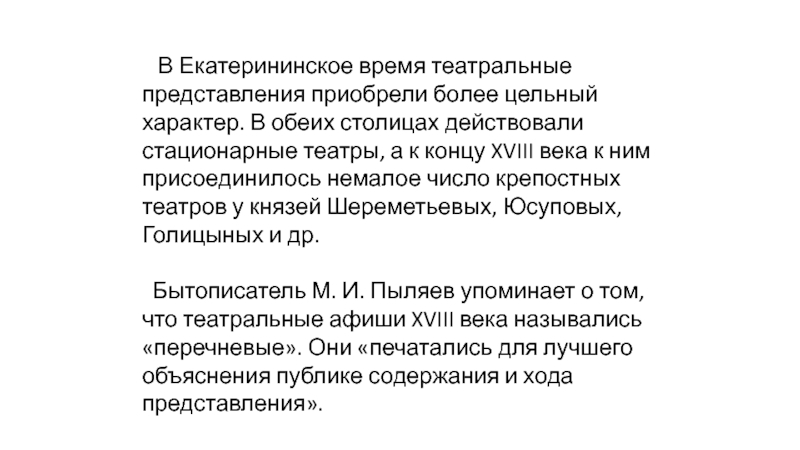

афишу, театральную программку и пригласительный билет.Слайд 21 Придворный театр в России входит в обыкновение при царе

Алексее Михайловиче, а при Петре I начинает приобретать широкий публичный

характер. Отсюда потребность в широком оповещении о зрелищах потенциальных зрителей, с чем жанр конклюзии — изысканный, дорогой, элитарный — справиться не мог.Наступает эра печатной театральной афиши.

В театральном музее им. Бахрушина можно увидеть афишу первого публичного театра, открытого по повелению Петра I в построенном для этой цели здании на Красной площади в 1702 году. Славянской вязью по светлому фону здесь перечислены ожидающие посетителя «действа». Они имеют характер цирковых представлений.

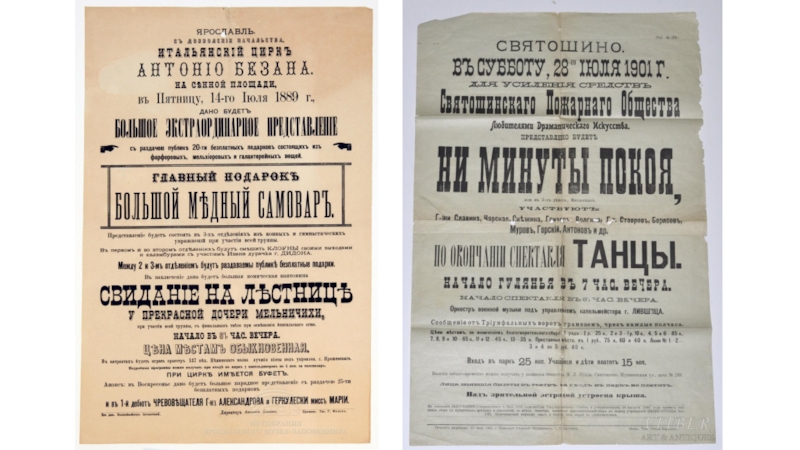

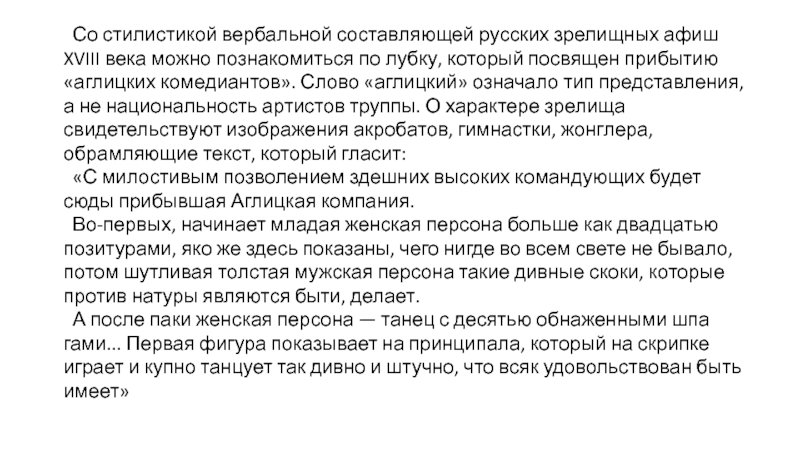

Слайд 23 Со стилистикой вербальной составляющей русских зрелищных афиш XVIII века

можно познакомиться по лубку, который посвящен прибытию «аглицких комедиантов». Слово

«аглицкий» означало тип представления, а не национальность артистов труппы. О характере зрелища свидетельствуют изображения акробатов, гимнастки, жонглера, обрамляющие текст, который гласит:«С милостивым позволением здешних высоких командующих будет сюды прибывшая Аглицкая компания.

Во-первых, начинает младая женская персона больше как двадцатью позитурами, яко же здесь показаны, чего нигде во всем свете не бывало, потом шутливая толстая мужская персона такие дивные скоки, которые против натуры являются быти, делает.

А после паки женская персона — танец с десятью обнаженными шпагами... Первая фигура показывает на принципала, который на скрипке играет и купно танцует так дивно и штучно, что всяк удовольствован быть имеет»

Слайд 24 В Екатерининское время театральные представления приобрели более цельный

характер. В обеих столицах действовали стационарные театры, а к концу

XVIII века к ним присоединилось немалое число крепостных театров у князей Шереметьевых, Юсуповых, Голицыных и др.Бытописатель М. И. Пыляев упоминает о том, что театральные афиши XVIII века назывались «перечневые». Они «печатались для лучшего объяснения публике содержания и хода представления».

Слайд 26 Пример «перечневой» афиши. Таковую распространяли владельцы крепостного театра,

расположенного в сельской глубинке. «...Сего числа, опосля обеду по особливому

сказу крепостными людьми прапорщика Алексея Денисовича совместно с крепостными брата его Маера (т. е. майора, —авт.) Петра Денисовича при участии духовного хора Александры Денисовны Юрасовских на домовом театре Сурьянинском представлено будет:«Разбойники Средиземного моря» или «Благодетельный Алжирец»

большой пантомимной балет в 3-х действиях, соч. Г. Глушковского, с сражениями, маршами и великолепным спектаклем.

Сия пиэса имеет роли, исполненныя отменною приятностью и полным удовольством, почему на санкт-петербургских и московских театрах часто играна и завсегда благосклонно публикою принимаема была. Особливо хороши декорации: наружная часть замка Бей, пожар и сражения.

За сим дано будет:

...Препотешной, разнохарактерной, комической, пантомимной дивертисман, с принадлежащими оному разными танцами, ариями, мазуркою, русскими, тирольскими, камаринскими, литовскими, казацкими... плясками.., а в заключение всево духовный хор крепосных людей Александры Денисовны Юрасовской исполнит несколько партикулярных песен и припевов.

Слайд 28 Но не только театральные зрелища являлись объектами печатных афиш.

В качестве таковых выступают праздничные шествия и народные гулянья, организуемые

правительством по случаю значительных церковных дат и важных политических событий.В России роль конфессиональной рекламы выполняли крестные ходы, связанные с церковными празднествами. В Москве они происходили в среднем один раз в месяц.

Особой зрелищностью отличалось так называемое «шествие на осляти», символизировавшее вход Иисуса Христа в Иерусалим незадолго до его казни.

Слайд 30 Вот как описывает этот зрелищный ритуал немецкий наблюдатель

Адам Олеарий по итогам своего участия в голштинском посольстве в

1634 году: «Впереди, на очень большой и широкой, но весьма низкой телеге везли дерево, на котором было нацеплено много яблок, фиг и изюма. На дереве сидели четыре мальчика, певшие "Осанна"». Далее шли представители духовенства с кадильницами, дьяки и вельможи со свечами. «Потом следовал Великий князь в великолепных одеждах и с короною на голове. Его вели под руки знатнейшие советники... Сам он вел за длинные уздцы лошадь патриарха. Лошадь была покрыта сукном; ей были приделаны длинные уши для сходства с ослом. Патриарх сидел на ней боком; на его белую круглую шапку, осыпанную очень крупным жемчугом, также была одета корона.В правой руке его находился золотой, осыпанный драгоценными камнями крест, которым он благословлял окружающий народ. Народ же весьма низко кланялся и крестился на него и на крест его. Рядом с патриархом и позади него шли митрополиты, епископы и другие священники, несшие то книги, то кадильницы. Тут же находились 50 мальчиков, одетых большею частью в красное; одни снимали перед Великим князем свои одежды и расстилали их на дороге; другие же вместо одежды расстилали разноцветные куски сукна (локтя в два величиною) для того, чтобы Великий князь и Патриарх прошли по ним».

Слайд 32 Утверждение превосходства священства над светской властью здесь демонстрировалось

весьма наглядно. Элементы конфессиональной рекламы присутствовали здесь, как и в

иных ритуальных акциях, о которых говорилось ранее.Слайд 33Прообраз политической рекламы в народных зрелищах XVIII века

Петр I

упразднил патриаршество, а вместе с ним и ряд традиционных шествий.

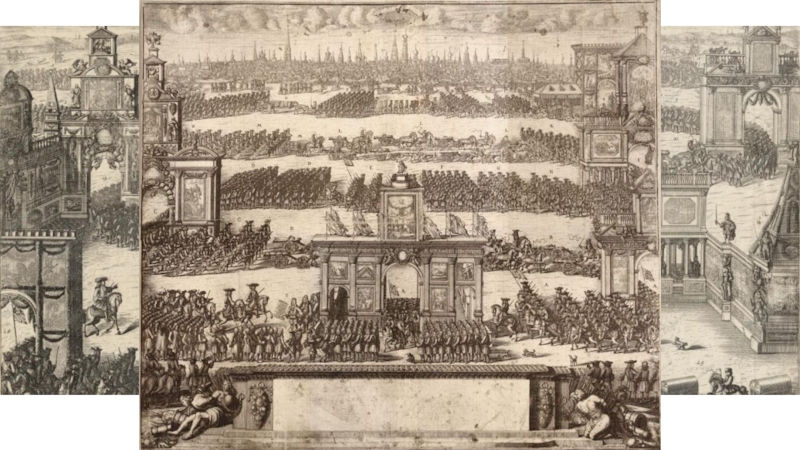

Теперь народ призваны были развлекать масленичный и святочный маскарады, новогодние фейерверки, триумфальные торжества, связанные с победой и благополучным заключением мира.Слайд 35Так, в 1721 году в Москве, по случаю подписания Ништадтского

мирного договора со Швецией, были построены четыре триумфальные арки, украшенные

античными персонажами и текстами поэтических панегириков. Расшифровка аллегорических фигур и символов давалась в печатных комментариях, распространявшихся значительным тиражом в виде афиш и летучих листков.Слайд 37 Там говорилось: «Изображение Марса с подписанием: ferro metuendus,

сиречь: "оружием страшен".

Второе — Язон, иже с прочими аргонавтами

поплыл в Колхиду по златое руно. С надписанием же: tulitpretium поп vile laborum, сиречь: "прият мзду не последнюю трудов". Знаменает убо преосветлейшего монарха нашего, иже первый нынешняго века от царей российских прародителей своих морским путем... победи супостаты и желаемое стяжание два корабля свейских взял».Слайд 38Украшенные гравюрным орнаментом «объяснительные листы» сопровождали многочисленные фейерверки.

Например, «изъявление

фейерверка» с гравюрой на первой странице распространялось в Санкт-Петербурге в

честь празднования нового, 1712 года.Слайд 40 Организация монархами подобных торжеств для самой широкой аудитории

была, в первую очередь, ориентирована на повышение своей популярности,

на

поддержку «простым народом» осуществляемой политики.Слайд 41 В разгар войны со шведами новогодний фейерверк 1710 года

восхитил многих присутствующих. Датский посланник вспоминал:

«В 10 часов

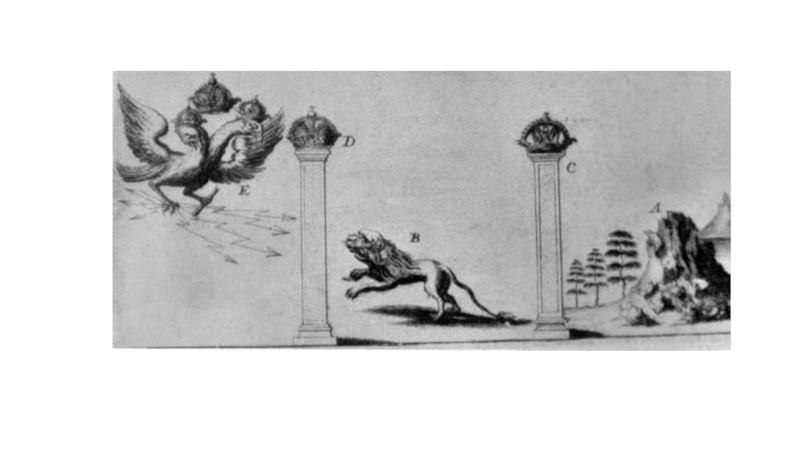

вечера начался в высшей степени красивый и затейливый фейерверк. Замечательнее всего была в нем следующая аллегория: на двух особых столбах сияло по короне, между ними двигался горящий Лев; сначала Лев коснулся одного столба, и он опрокинулся, затем перешел к другому столбу, и этот тоже покачнулся, как будто готовясь упасть. Тогда из горящего Орла, который словно парил в вышине, вылетела ракета, попала во Льва, после чего он разлетелся на куски и исчез; между тем наклоненный Львом столб с короною поднялся и снова стал отвесно».Слайд 43 Вот как раз для разъяснения подобных аллегорий и

служили праздничные афиши.

Они напоминали, что Орел — символ

Российской державы, а Лев — шведской. Соответственно разыгранное в фейерверке действо — праздничное воспоминание о недавно состоявшейся Полтавской победе (1709 год). Огненными знаками на небе вписывалось в сознание зрителей победное событие и укреплялась их вера в верховную власть.Слайд 44С не меньшей изобретательностью готовились при Петре I, а затем

— при Екатерине II маскарадные шествия, в которые также включались

элементы политической рекламы — утверждение могущества власти.Слайд 45 Вот эпизоды из карнавальных «картин» по случаю заключения Ништадского

мира со Швецией, завершившего Северную войну. «...В небольшой лодке флотские

офицеры, одетые лоцманами, постоянно бросали лот, как бы измеряя глубину. За лодкой двигалась громада: 88-пушечный корабль... Кораблем правил сам Петр, ему помогали юнги, которые с проворством ставили и переменяли паруса. Иначе шестнадцать лошадей, тянувших корабль, едва ли смогли бы сдвинуть его с места. Из 88 корабельных пушек 8 были настоящими.На пушечные выстрелы с императорского корабля отвечали пушки с шлюпки князя Д. Кантемира, следовавшего в хвосте этого необыкновенного поезда, состоявшего из более чем шестидесяти судов и саней.»

Слайд 47 Перекликаясь с западноевропейскими карнавальными шествиями, такие зрелища создавали

атмосферу всеобщной праздничности,

в которой «на время игра становилась самой

жизнью».Слайд 48 К написанию пояснительных текстов, афиш и летучих листков,

посвященных различным аспектам празднества, привлекались «лучшие перья и умы» Славяно-греко-латинской

академии.В различное время эти задачи исполняли префект академии Иосиф Туробойский, ректор Феофилакт Лопатинский,

вице-президент Святейшего синода Феофан Прокопович и другие верховные идеологи.

В период царствования Елизаветы Петровны к этой деятельности привлечен и глава новообразованного Московского университета М. В. Ломоносов.

Слайд 49 Екатерина II открыла счет пышным народным празднествам с

дней своей коронации в Москве в сентябре 1762 года.

В воспоминаниях об этих торжествах говорится:«Улицы Москвы были убраны шпалерами из подрезанных елок, на у глох улиц и площадях стояли арки, сделанные из зелени с разными фигурами. Дома жителей были разукрашены разноцветными материями и коврами.

Для торжественного въезда государыни устроено несколько триумфальных ворот: на Тверской улице, в Земляном городе, в Белом городе, в Китай-городе, Воскресенские и Никольские в Кремле».

https://www.youtube.com/watch?v=e67tVisO9ZU

Слайд 50 После коронации императрица из Первопрестольной долго не уезжала, провела

в ней всю зиму, а на масленицу даровала населению столицы

грандиозный маскарад, длившийся три дня. Его разработчиком и координатором был придворный актер Ф. Г. Волков. Маскарад именовался «Торжествующая Миневра». В нем участвовало более 4-х тысяч человек. В печатном «изъяснении» говорилось, что в зрелище «изъявится гнусность пороков и слава добродетели».Шествие было построено по принципу антитезы: сначала двигались сатирически маскированные личины, означавшие всевозможные пороки, а завершалась их череда — аллегориями добродетели под общим руководством богини мудрости Миневры, олицетворявшей, конечно же, императрицу. «Здесь были науки, художества; торжественные звуки труб и удары литавр предшествовали колеснице Добродетели; последнюю окружали маститые старцы в белоснежной одежде с лаврами на головах. Герои, прославленные историей, ехали на белых конях, за ними шли философы, законодатели; хоры отроков в белых одеждах с зеленеющими ветвями в руках предшествовали колеснице Миневры и пели хвалебные гимны. Хоры и оркестры торжественной музыки гремели победоносные марши».

Слайд 52 Все это произвело огромное впечатление на широчайшие круги московских

жителей от мала до велика. Подобные демонстративные процессии — чрезвычайно

эффективное средство рекламирования идей, конфессий, политических деятелей.Слайд 53 Подобно Петру I, Екатерина II прибегала к таким акциям

довольно часто, не считаясь с хлопотами и затратами.

По

случаю заключения Кучук-Карнаджийского мира с Турцией в 1775 году были даже построены макеты крепостей и городов на Ходынском поле, осязательно представлявшие те, что были взяты русскими войсками. Глава победоносной русско-турецкой кампании граф П. А. Румянцев отказался всецело повторять ритуал римских триумфаторов и участвовать в шествии на стилизованной колеснице. Однако триумфальные врата все же были выстроены, и фейерверк состоялся.

Слайд 54 Русские самодержцы XVIII века использовали наглядно-демонстративные формы популяризации

своих успехов не только в пределах Отечества.

По случаю Полтавской

победы 1709 года русскому послу в Голландии Петр поручил провести фейерверк в Амстердаме. С похожими целями использовались гравированные подносные листы. Их в честь своих побед Петр I заказывал талантливым граверам братьям Ивану и Алексею Зубовым. Некоторые гравированные изображения, например, победа русского флота при мысе Гренгам, подносились иностранным послам как напоминание о могуществе российского оружия. Подобные листы выполняют наряду с обще эстетической, мемориальной, также и функцию политической рекламы.

![АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [ Л ]

В СЛОВАХ](/img/tmb/6/598195/9904114927fd66f267234b3a5c44ea6c-800x.jpg)