Слайд 1К 100-летию со дня рождения Константина Симонова

(1915–1979)

Слайд 2В 19 лет Константин Михайлович начал печататься, а в 26

– он уже лауреат Государственной премии СССР. А потом –

шесть Государственных премий СССР, Государственная премия РСФСР, Ленинская премия и звание Героя Социалистического Труда. Три ордена Ленина, орден Красного Знамени, два ордена Отечественной войны, первой степени, орден «Знак Почета» и медали, медали, медали…

Так страна отметила силу его поэзии, прозы, публицистики, общественную работу. Отметила его вклад, внесенный в развитие нашего государства.

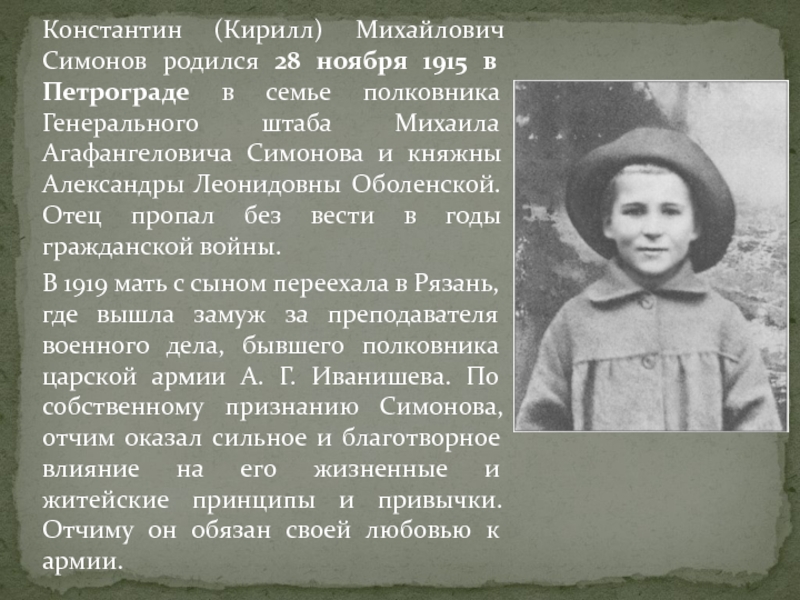

Слайд 3Константин (Кирилл) Михайлович Симонов родился 28 ноября 1915 в Петрограде

в семье полковника Генерального штаба Михаила Агафангеловича Симонова и княжны

Александры Леонидовны Оболенской. Отец пропал без вести в годы гражданской войны.

В 1919 мать с сыном переехала в Рязань, где вышла замуж за преподавателя военного дела, бывшего полковника царской армии А. Г. Иванишева. По собственному признанию Симонова, отчим оказал сильное и благотворное влияние на его жизненные и житейские принципы и привычки. Отчиму он обязан своей любовью к армии.

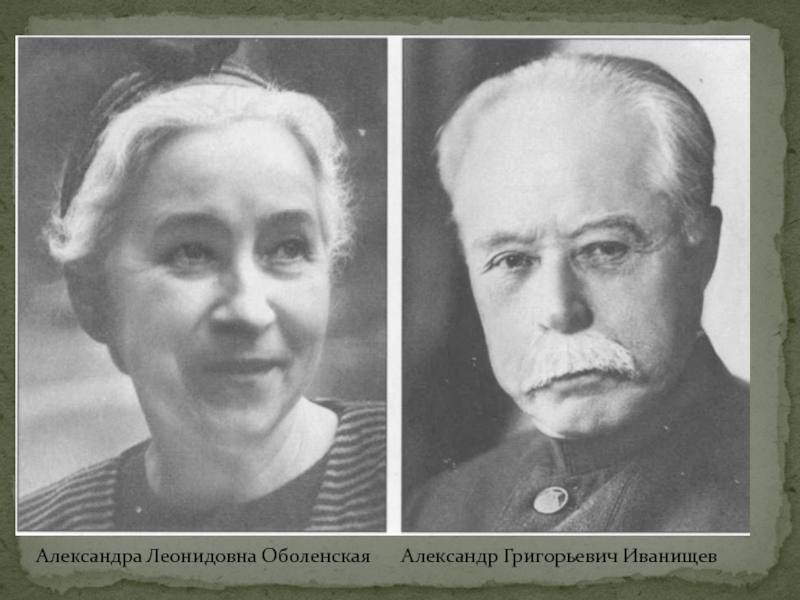

Слайд 4Александра Леонидовна Оболенская

Александр Григорьевич Иванищев

Слайд 5

Отец

Я раньше слишком зелен был,

Себе недотолковывал,

Как смолоду бы

жизнь прожил,

Не будь тебя, такого вот –

Такого вот, сурового,

С «ноль-ноль»,

с солдатской выправкой,

Всегда идти готового

По жизни с полной выправкой…

1950 г.

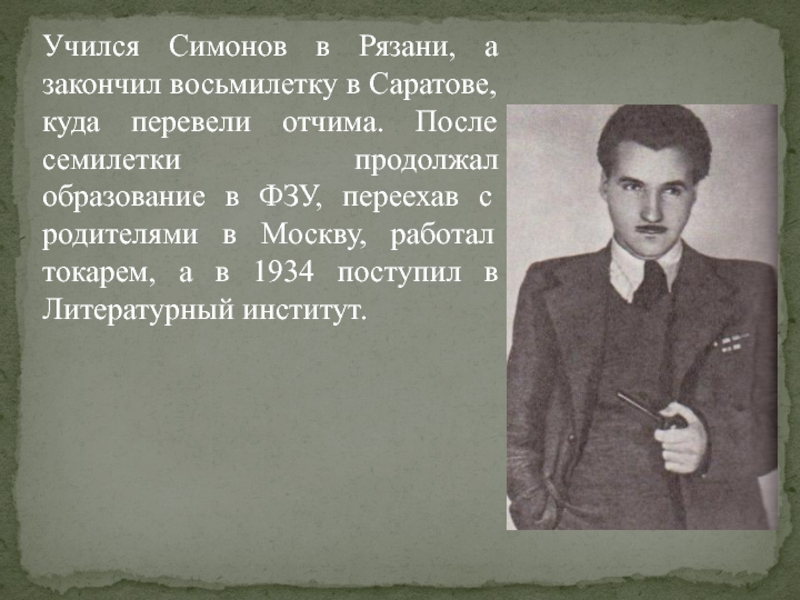

Слайд 6Учился Симонов в Рязани, а закончил восьмилетку в Саратове, куда

перевели отчима. После семилетки продолжал образование в ФЗУ, переехав с

родителями в Москву, работал токарем, а в 1934 поступил в Литературный институт.

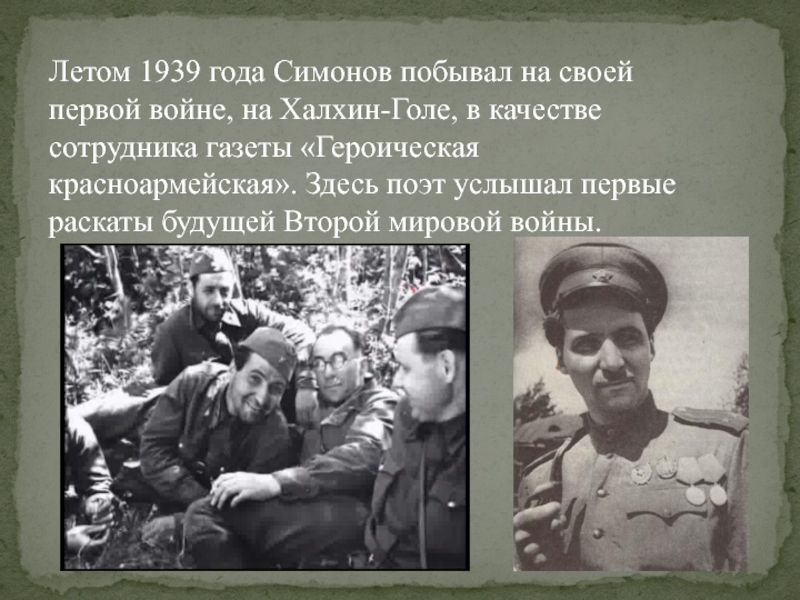

Слайд 7Летом 1939 года Симонов побывал на своей первой войне, на

Халхин-Голе, в качестве сотрудника газеты «Героическая красноармейская». Здесь поэт услышал

первые раскаты будущей Второй мировой войны.

Слайд 8С Халхин-Гола он привез книгу новых стихов, стихов, посвященных живым

и павшим героям. Тогда же Симонов был удостоен первой правительственной

награды – ордена «Знак Почета». Симонову было 24 года.

В ту пору он пробует свои силы в драматургии. В Москве в театре Ленинского комсомола уже шла его первая пьеса «История одной любви» - и готовилась к постановке вторая – «Парень из нашего города». К началу войны Симонов уже был военным писателем.

Слайд 9Началась Великая Отечественная.

С этих пор война стала главной темой

его творчества.

Слайд 10За четыре года войны около 30 раз Симонов ездил в

короткие и длинные командировки на фронт, первый раз – в

июне сорок первого, - под Могилев и последний – в апреле сорок пятого, - под Берлин.

Он ходил в атаку вместе с пехотной ротой в Крыму. Был в горящем Сталинграде. Где он только не бывал. Редакция бросала его с одного важного участка фронта на другой – Западный фронт, Одесса, Севастополь, Рыбачий полуостров, снова Западный фронт, Курская дуга, Украинские фронты – Первый, Второй, Третий, Четвертый, а потом Польша, Румыния, Болгария, Югославия, наконец, поверженная в прах Германия.

«Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом... Это не самый тяжелый хлеб на войне…» - не однажды высказывал эту мысль Симонов.

Нельзя было с этим не согласиться. Но все же она была и тяжелой и опасной.

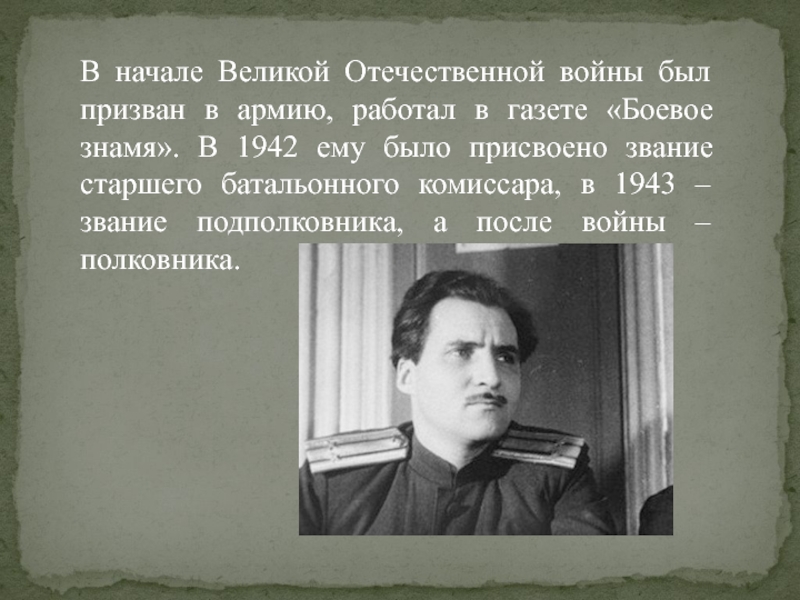

Слайд 11В начале Великой Отечественной войны был призван в армию, работал

в газете «Боевое знамя». В 1942 ему было присвоено звание

старшего батальонного комиссара, в 1943 – звание подполковника, а после войны – полковника.

Слайд 12В 1941 году Константину Симонову 25 лет. За Могилев, к

линии фронта, военным корреспондентом он прибыл к пятому дню войны:

каким он был, этот совсем еще молодой человек, уже известный, впрочем, как автор пьесы «Парень из нашего города»?

Из дневника писателя: «Не знаю, как другие, а я, несмотря на Халхин-Гол, в эти первые дни настоящей войны был наивен, как мальчишка… Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели, и мне казалось, что вот таким я всегда буду».

И там же, через пять-шесть страниц: «Две недели войны были так непохожи, что мне казалось: я и сам уже не такой, каким уезжал 24 июня из Москвы».

Таково потрясение, пережитое на Могилевской и Смоленской земле. Это все тогда пережили.

Нельзя без волнения читать страницы записок о выходивших из окружений, о беженцах на дорогах, о самолетах над дорогами, о танках, вдруг прорывавшихся в тыл отступающим, об июльской пыльной жаре, неразберихе, путанице, об ощущении огромного горя, которое разом обрушилось и которое разрасталось.

Пробираясь на драном пикапе по проселкам Могилевщины и Смоленщины, молодой горожанин, корреспондент столичной и армейской газет, впервые близко увидел деревню, деревенскую жизнь, деревенских людей. Увидел в беде и горе.

Слайд 13«Я понял, насколько сильно во мне чувство Родины, - напишет

Симонов, - насколько я чувствую эту землю своей и как

глубоко корнями ушли в нее эти люди, которые живут на ней… Было чувство острой жалости и любви ко всему находившемуся здесь: к этим деревенским избам возле дороги, к траве, к березам, ко всему русскому».

Это из дневника, опубликованного значительно позже. А тогда, в 41-м, Симонов свои чувства выразил в стихах. В сильных стихах: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»

Слайд 14В 1942 году Симонов пишет стихотворение «Если дорог тебе твой

дом», о котором Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян сказал:

«Я бы присвоил этому стихотворению звание Героя Советского Союза: оно убило гитлеровцев больше, чем самый прославленный снайпер».

Слайд 15

Если дорог тебе твой дом,

Где ты русским выкормлен был,

Под бревенчатым

потолком,

Где ты, в люльке качаясь, плыл;

Если дороги в доме

том

Тебе стены, печь и углы,

Дедом, прадедом и отцом

В нем исхоженные полы;

Если ты не хочешь, чтоб пол

В твоем доме фашист топтал,

Чтоб он сел за дедовский стол

И деревья в саду сломал…

<…>

Если ты фашисту с ружьем

Не желаешь навек отдать

Дом, где жил ты, жену и мать,

Все, что родиной мы зовем, -

Знай: никто не спасет ее,

Если ты ее не спасешь;

Знай: никто его не убьет,

Если ты его не убьешь.

Слайд 16Война, как вор, прокралась в наш дом, оторвала нас от

родной земли, разделила семьи, разрушила домашний очаг. Каждый чувствовал, что

он, как любимой, лишился родной земли. И каждый повторял: «Жди меня». Но до этого никто не написал этих слов. Их написал Симонов. Писал о своем, но произнес мысль миллионов.

Слова «Жди меня…» были солдатским паролем. В них было заключено все – вера, надежда и любовь.

14 января 1942 года, стихотворение «Жди меня…» опубликовала газета «Правда». «Жди меня…» со страниц газеты потрясло всю Россию. А Симонов с этого времени стал обладателем одного из самых громких литературных имен.

Слайд 17 ... Жди меня, и я вернусь

Всем смертям назло.

Кто не ждал

меня, тот пусть

Скажет: «Повезло».

Не понять не ждавшим им,

Как среди

огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой, -

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

«Жди меня, и я вернусь»

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди…

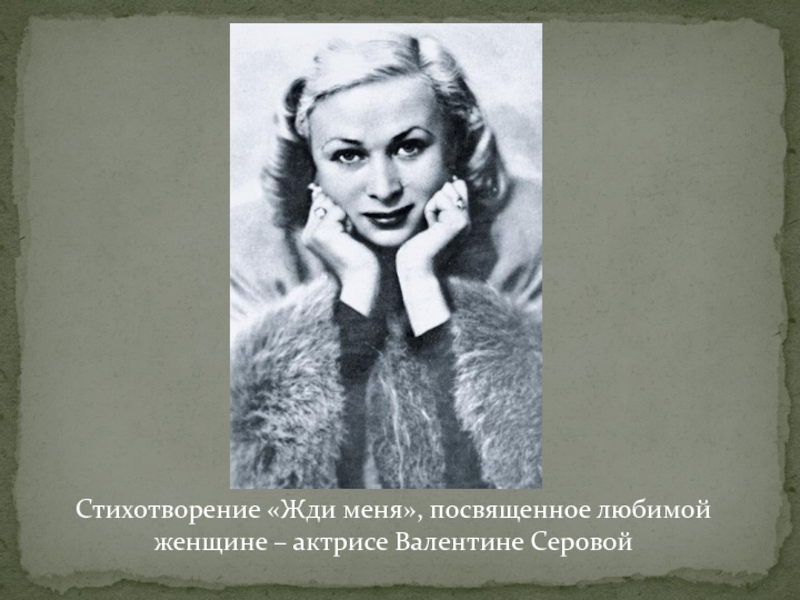

Слайд 18Стихотворение «Жди меня», посвященное любимой женщине – актрисе Валентине Серовой

Слайд 19Кончилась война, Симонову нет еще и тридцати. Работавший всю войну,

не зная отдыха и передышек, он и теперь не имеет

времени, чтобы оглянуться.

«По первому зову, по первому ночному звонку из редакции, - писал о нем поэт П. Г. Антокольский, - он мог сорваться куда угодно – на Крайний Север и на Дальний Восток, в Среднеазиатские республики – лишь бы своими глазами увидеть заново строящийся мир…»

Симонов объездил полсвета. Побывал в Германии, США, Японии, во Вьетнаме и многих других странах. Любознательность, писательский и общественный темперамент ведут его по всей стране, по всему миру.

Слайд 20 Множеством разных дел занимался Симонов. По его инициативе и

при его содействии были организованы в доме писателей выставки Петрова-Водкина,

Пиросмани, Татлина, создан музей-квартира Блока в Петербурге, сохранена квартира Маяковского в Москве; созданы памятники Арсеньеву и Яшину.

По инициативе и стараниями Симонова были выпущены в свет или переизданы после долгого перерыва «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, романы Ильфа и Петрова, стихи О. Мандельштама, произведения И. Эренбурга и другие.

И много помогал людям: ветеранам войны, начинающим писателям, просто человеку, обратившемуся к нему за помощью.

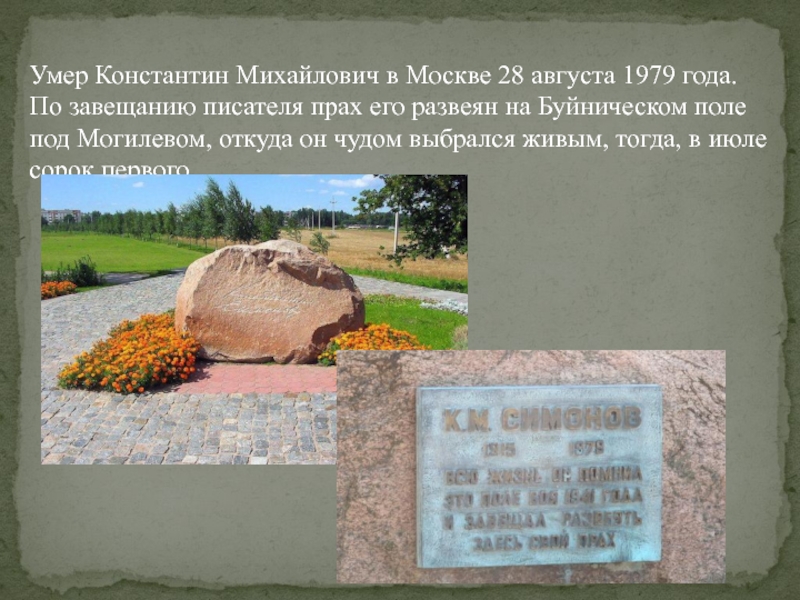

Слайд 21Умер Константин Михайлович в Москве 28 августа 1979 года.

По завещанию

писателя прах его развеян на Буйническом поле под Могилевом, откуда

он чудом выбрался живым, тогда, в июле сорок первого.

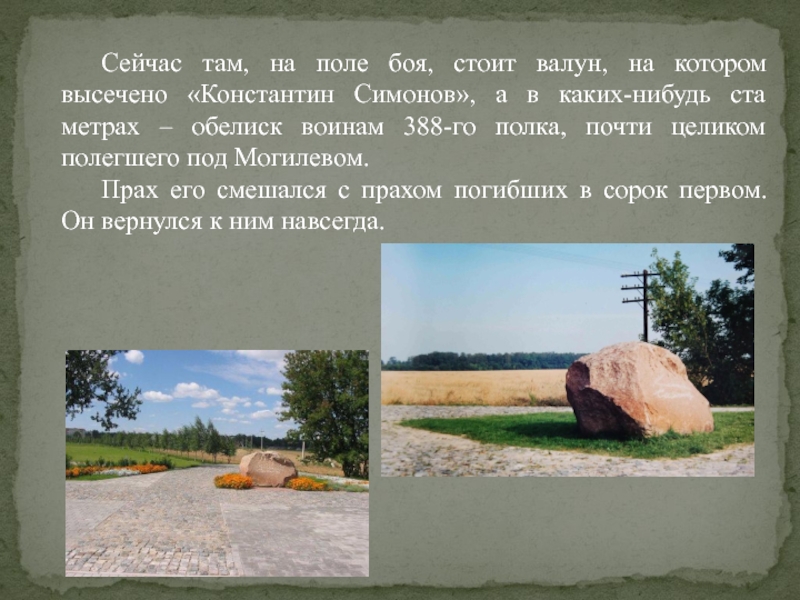

Слайд 22Сейчас там, на поле боя, стоит валун, на котором высечено

«Константин Симонов», а в каких-нибудь ста метрах – обелиск воинам

388-го полка, почти целиком полегшего под Могилевом.

Прах его смешался с прахом погибших в сорок первом. Он вернулся к ним навсегда.

Слайд 23http://poet-simonov.narod.ru/Scenarij_lit_ve.htm

http://istrabibl.ru/wordpress/?page_id=1647

Материалы Википедии

Использованные интернет ресурсы: