Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

11. Жизненный цикл эукариотной клетки..ppt

Содержание

- 1. 11. Жизненный цикл эукариотной клетки..ppt

- 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 10 «Жизненный цикл эукариотной клетки»

- 3. На занятие рассматриваются cледующие вопросы:Общая характеристика жизненного

- 4. Совокупность процессов, происходящих в клетке в период

- 5. Задание 1. Охарактеризуйте клетки организма человека по способности их к делению.

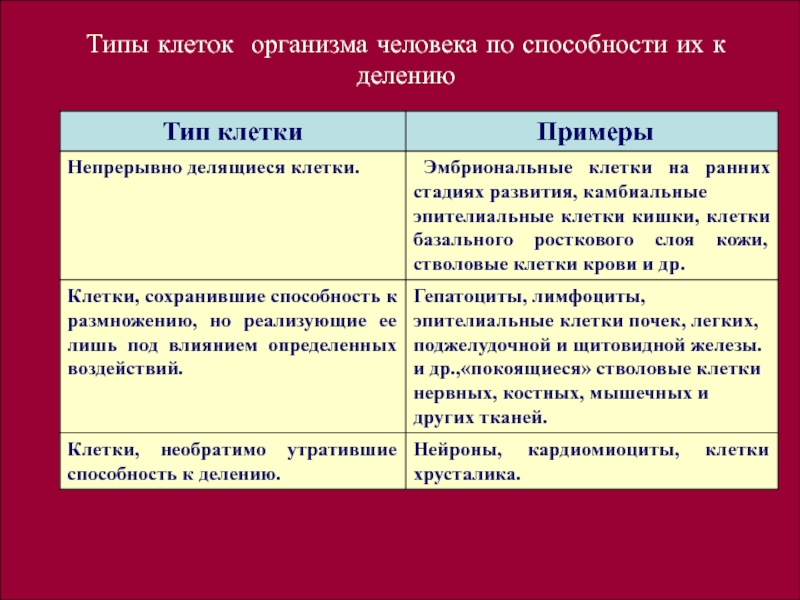

- 6. Типы клеток организма человека по способности их к делению

- 7. Задание 2. Опишите структурно-функциональные изменения клетки в различные стадии интерфазы.

- 8. В митотическом цикле выделяют два тесно связанных

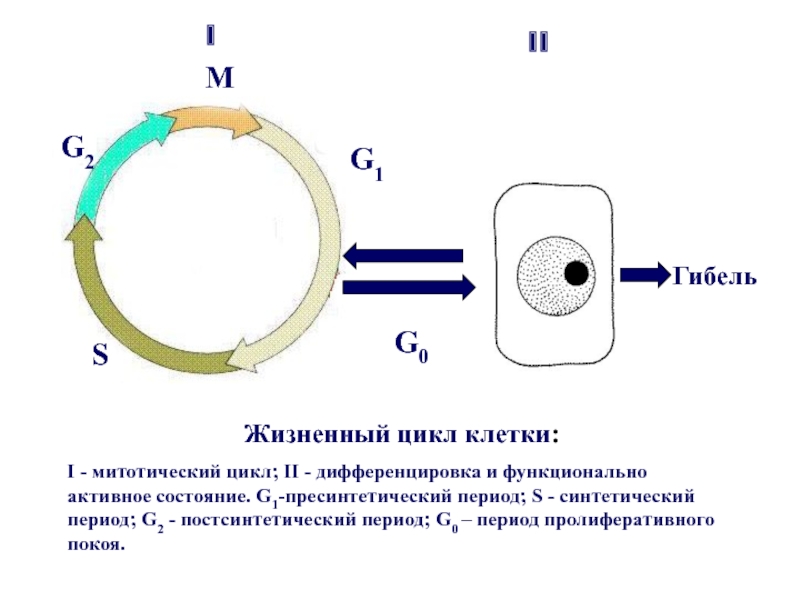

- 9. Жизненный цикл клетки:I - митотический цикл;

- 10. У млекопитающих длительность S-периода интерфазы составляет 6-10

- 11. В

- 12. Для клеток, сохранивших способность к размножению, выход

- 13. 1-сигнальная молекула (фактор роста); 2-активный тирозинкиназнывй

- 14. После прохождения клеткой в

- 15. Жизненный цикл клетки

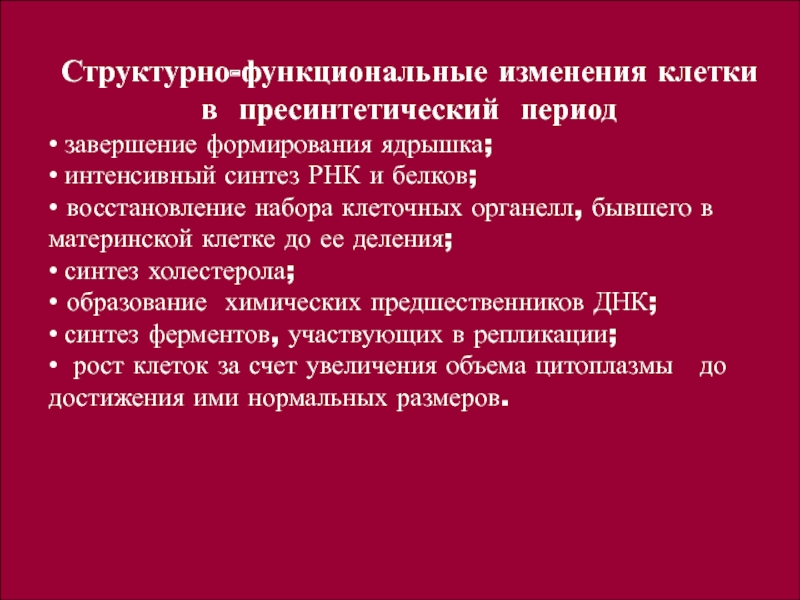

- 16. Структурно-функциональные изменения клетки в пресинтетический период •

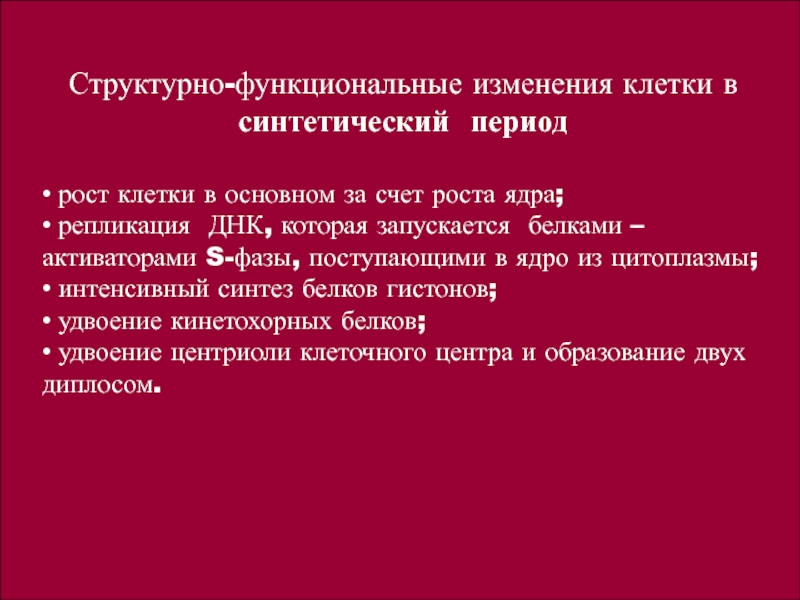

- 17. Структурно-функциональные изменения клетки в синтетический период• рост

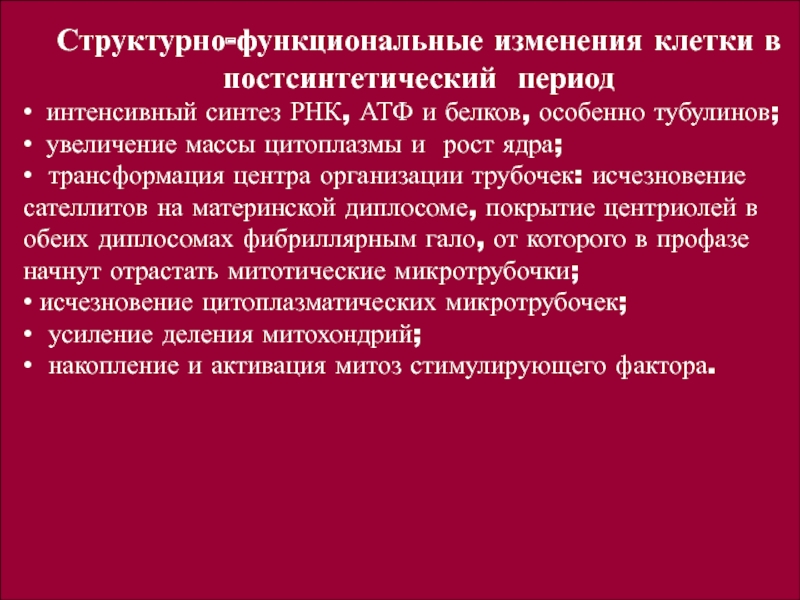

- 18. Структурно-функциональные изменения клетки в постсинтетический период• интенсивный

- 19. АВБ134271085613121114А - интерфаза; Б - рання профаза;

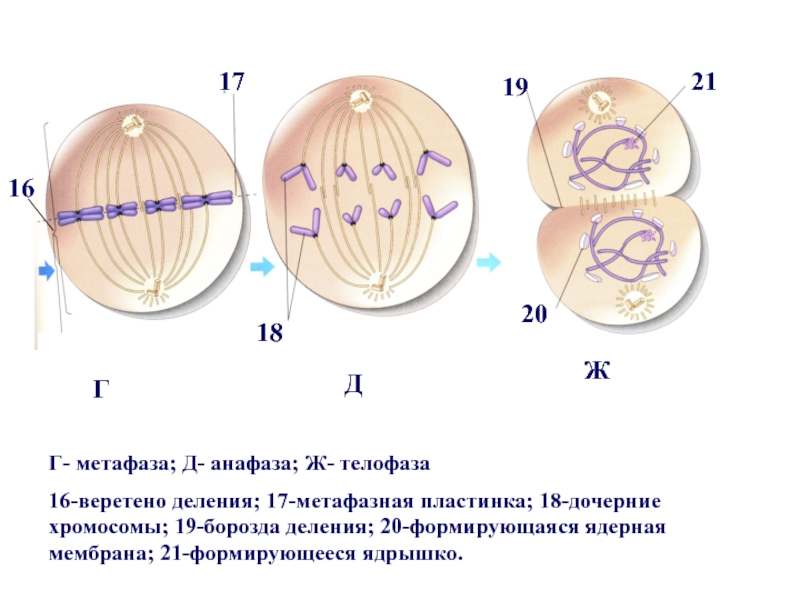

- 20. 16ГДЖГ- метафаза; Д- анафаза; Ж- телофаза16-веретено деления;

- 21. На основе митотического цикла сформировался

- 22. Механизмы увеличения количества ДНК в клетке:- эндомитоз или эндоредупликация; - политения;- митоз, не сопровождающийся цитотомией.

- 23. При эндомитозе репликация ДНК

- 24. Повторные эндомитозы приводят к возникновению гигантских клеток с полиплоидным ядром, содержащим увеличенное количество ДНК.

- 25. В случае политении происходит многократная репликация ДНК,

- 26. Политенные хромосомы

- 27. Митотическое деление ядра (кариокинез), не сопровождающееся разделением

- 28. Задание 3. Дайте характеристику молекулярным механизмам, регулирующих клеточный цикл.

- 29. Прохождение клеткой фаз митотического цикла контролируется регуляторными

- 30. Ведущую роль в поочередной

- 31. Молекулы Сdk постоянно присутствуют в клетке и

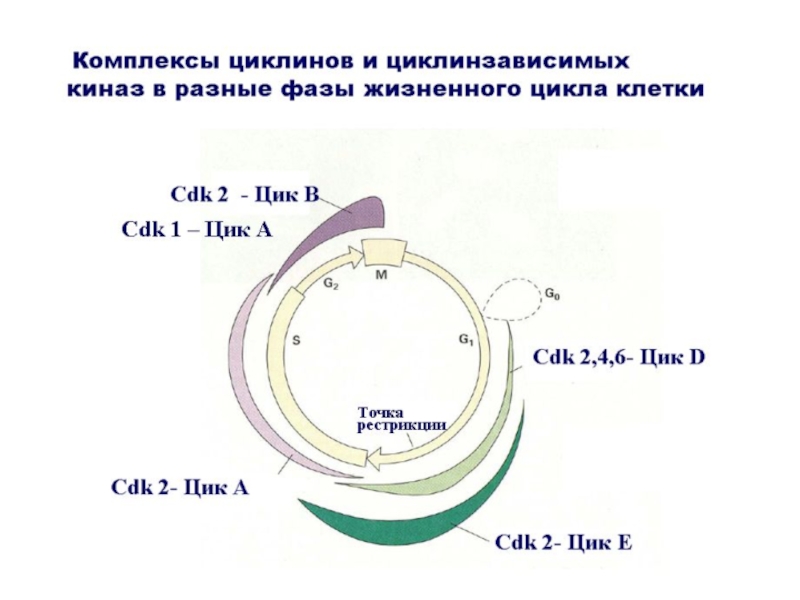

- 32. Закономерные изменения комбинаций циклинов и циклинзависимых киназ

- 33. Слайд 33

- 34. Наряду с циклинами ферментативная активность циклинзависимых протеинкиназ

- 35. Белки класса cip/kip ( p21, p27 и

- 36. После завершения митоза, в начальной стадии пресинтетического

- 37. Действие комплексов Циклин-Сdk4/6 и траснкрипционого фактора Е2FДействие комплексов циклин-Сdk4/6 и транскрипционного фактора Е2F

- 38. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла комплексом Cdk4-циклин

- 39. Большую роль в

- 40. Слайд 40

- 41. Слайд 41

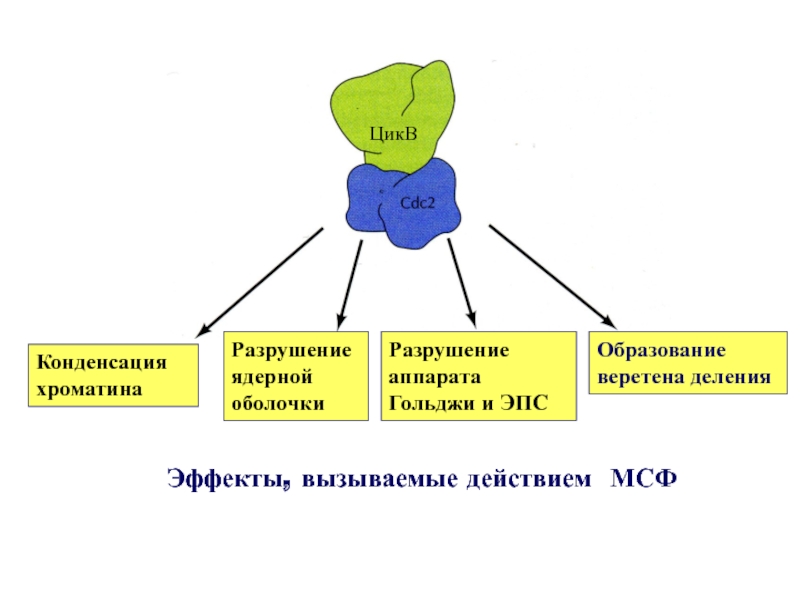

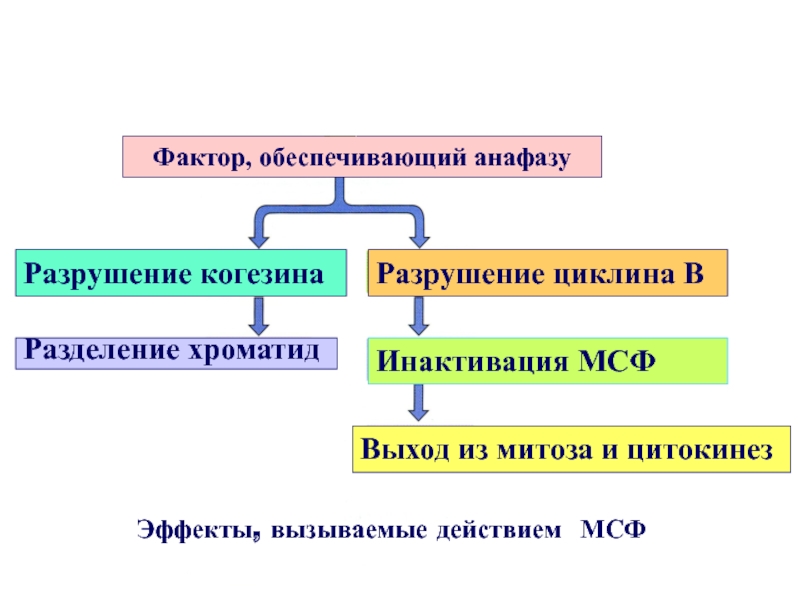

- 42. В метафазу МСФ фосфорилирует белок, известный

- 43. Слайд 43

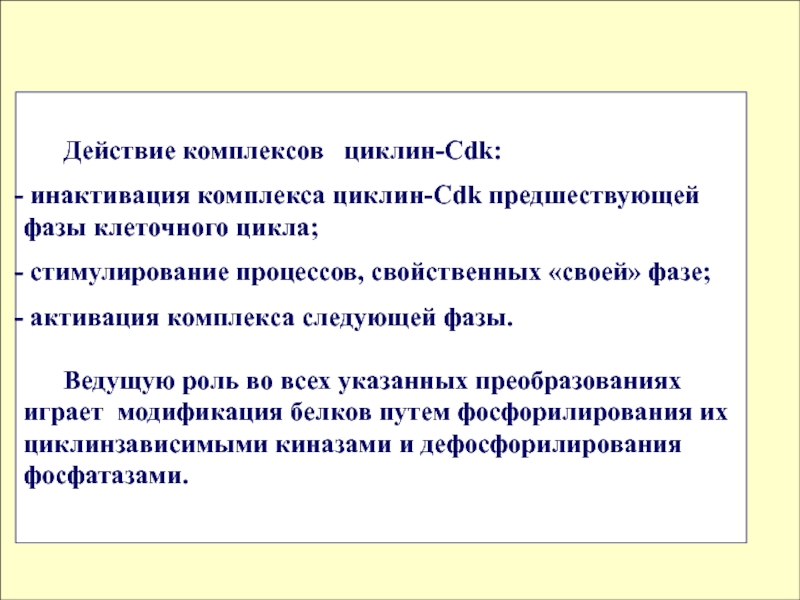

- 44. Действие комплексов циклин-Сdk: инактивация комплекса

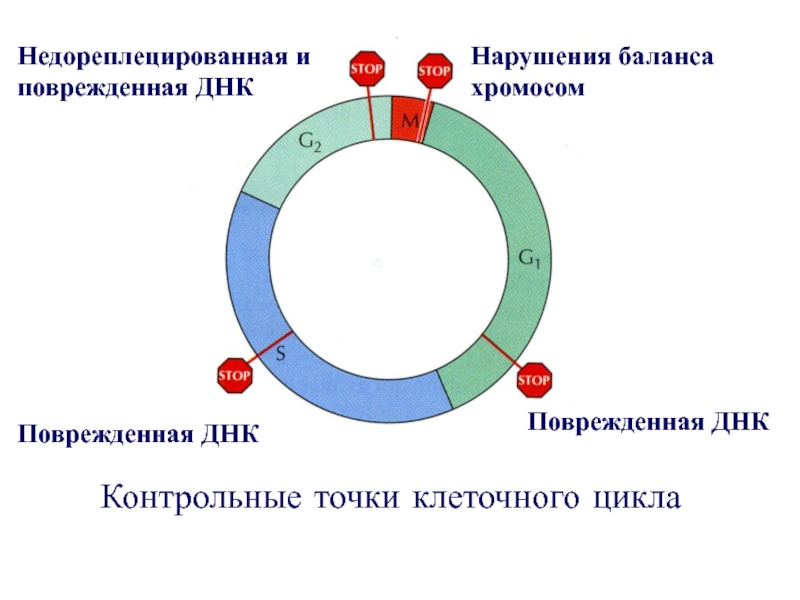

- 45. Задание 4. Охарактеризуйте механизмы, обеспечивающие контроль состояния наследственного материала клетки в ходе митотического цикла.

- 46. Слайд 46

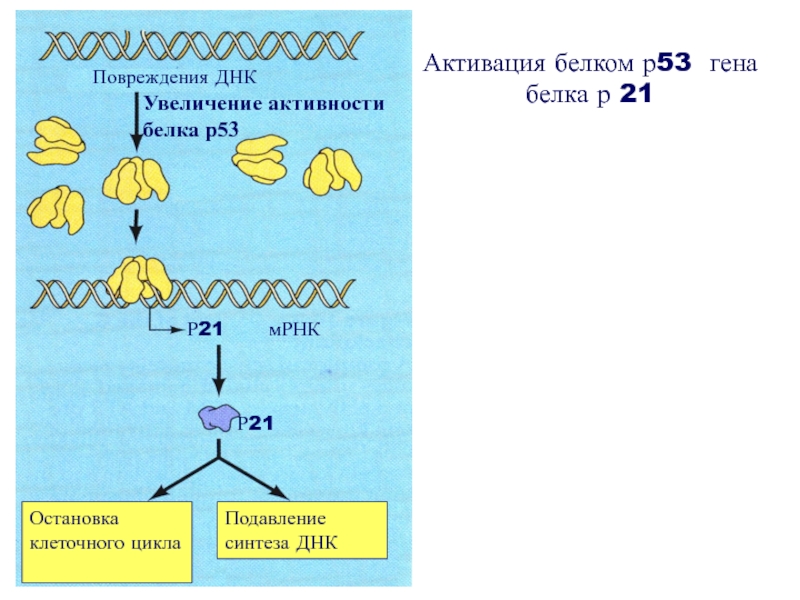

- 47. Центральную роль в остановке клеточного цикла играет

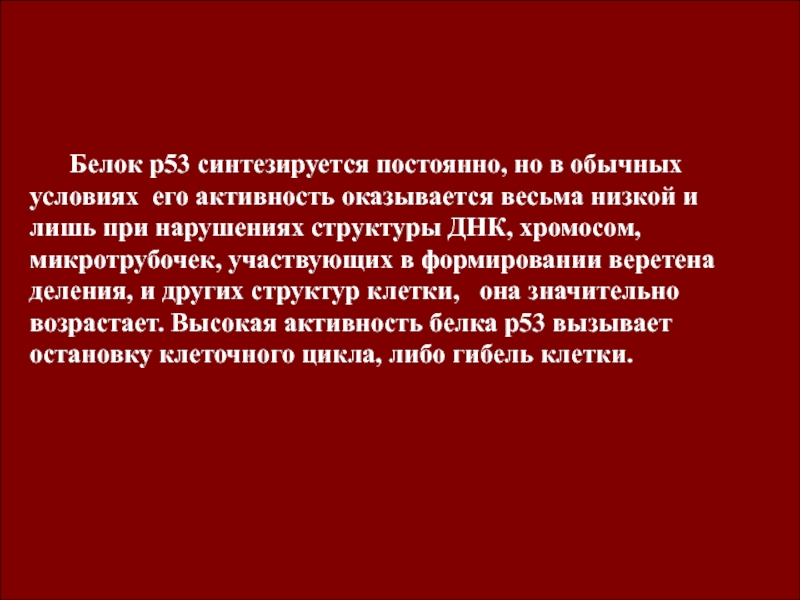

- 48. Белок р53 синтезируется постоянно, но в обычных

- 49. Подавление синтеза ДНКОстановка клеточного циклаР21Р21мРНКПовреждения ДНКАктивация белком

- 50. Выделяют три отличающихся между собой процесса гибели клетки: - некроз;- аутофагия; - апоптоз.

- 51. Клеточный некроз – это патологический процесс гибели

- 52. Аутофагия - процесс, при

- 53. Задание 5. Дайте характеристику апоптоза и его биологического значения.

- 54. Апопто́з - генетически запрограммированный, энергозависимый процесс самоликвидации

- 55. Структурные клетки изменения клетки при некрозе и апоптозе

- 56. Функциональное и биологическое значение апоптоза:- поддержание клеточного

- 57. Структурно–функциональные изменения клеток в ходе апоптоза во

- 58. Каспазы, участвующие в апоптозе подразделяют на две

- 59. Схема строения инициаторной прокаспазы

- 60. Механизм активация инициаторных каспаз посредством димеризации

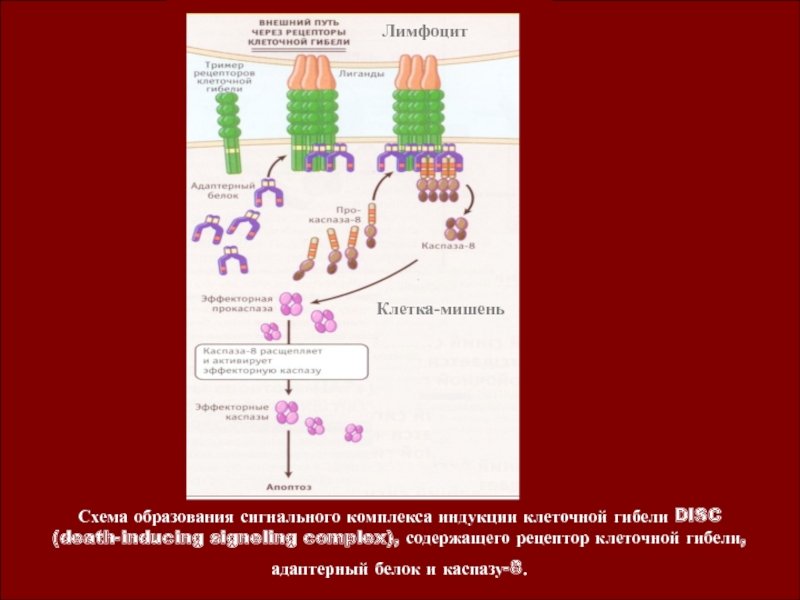

- 61. Схема образования сигнального комплекса индукции клеточной гибели

- 62. У большинства клеток позвоночных апоптоз реализуется по

- 63. Выделяют на три группы белков белков

- 64. Внутренний ( митохондриальный ) путь апоптоза

- 65. Таким образом, развитие апоптоза зависит от взаимодействия

- 66. Схема внешнего пути апоптоза: сигнал клеточной

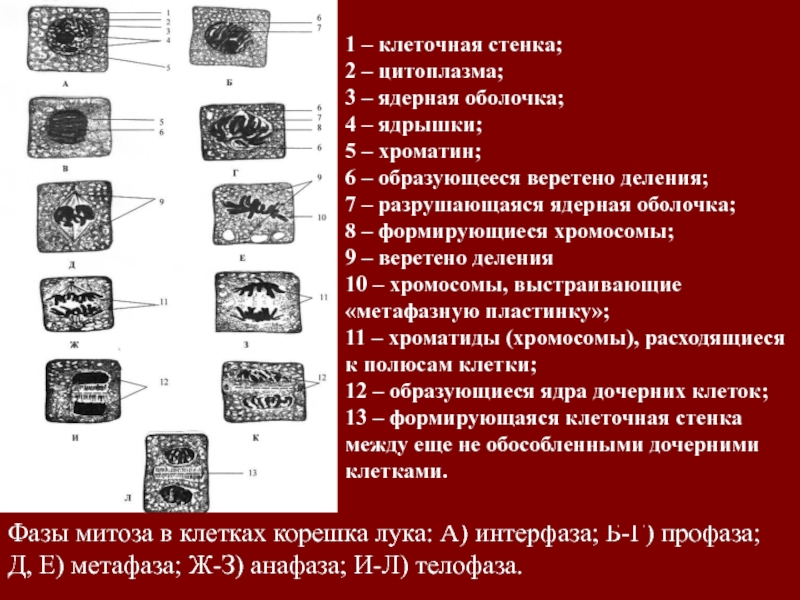

- 67. Лабораторная работаЗадание 1. Изучение структурных изменений клетки

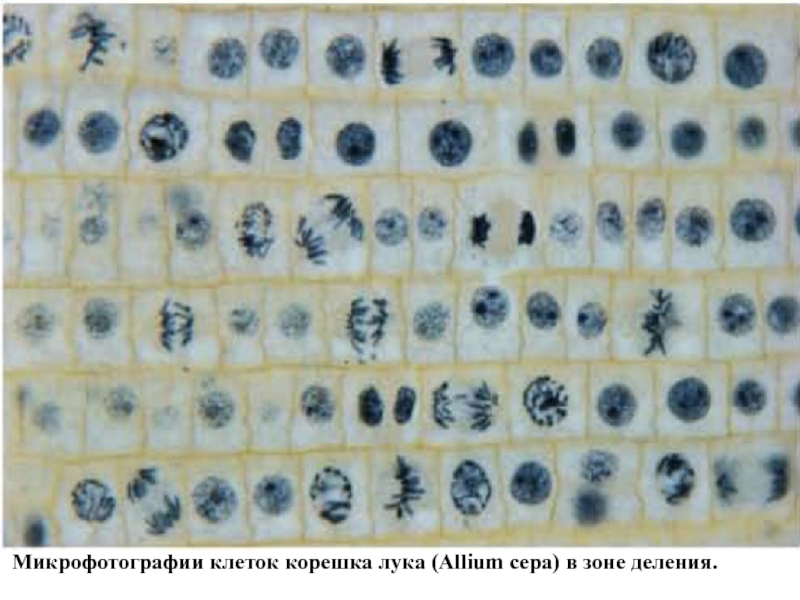

- 68. Фазы митоза в клетках корешка лука: А)

- 69. Задание 2. Определение митотического индекса и продолжительности стадий митоза в клетках корешка лука (А.cepa).

- 70. На каждой из микрофотографий клеток в зоне

- 71. Микрофотографии клеток корешка лука (Allium cepa) в зоне деления.

- 72. Микрофотографии клеток корешка лука (Allium cepa) а границе зоны роста и проводящей зоны (Б).

- 73. Заполните таблицу: «Результаты определения митотического индекса и длительности разных стадий митоза в клетках корешка лука»

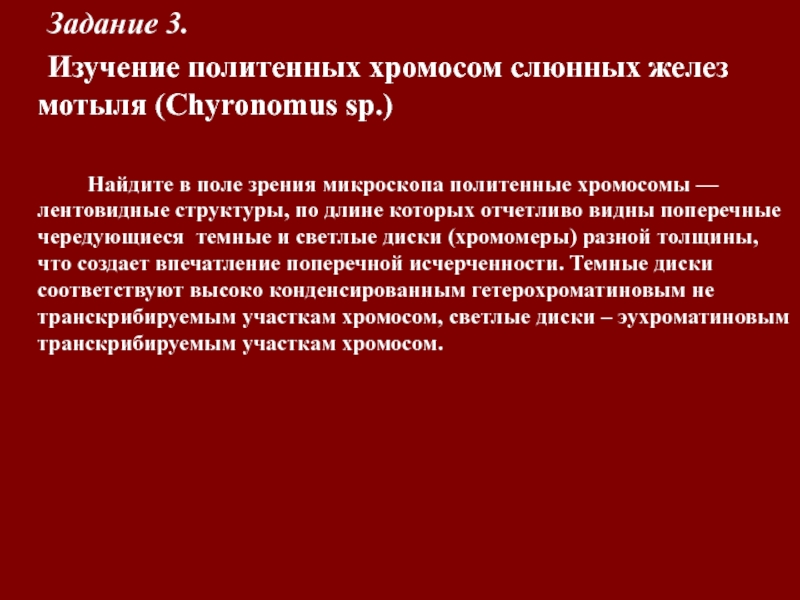

- 74. Задание 3. Изучение политенных хромосом слюнных желез

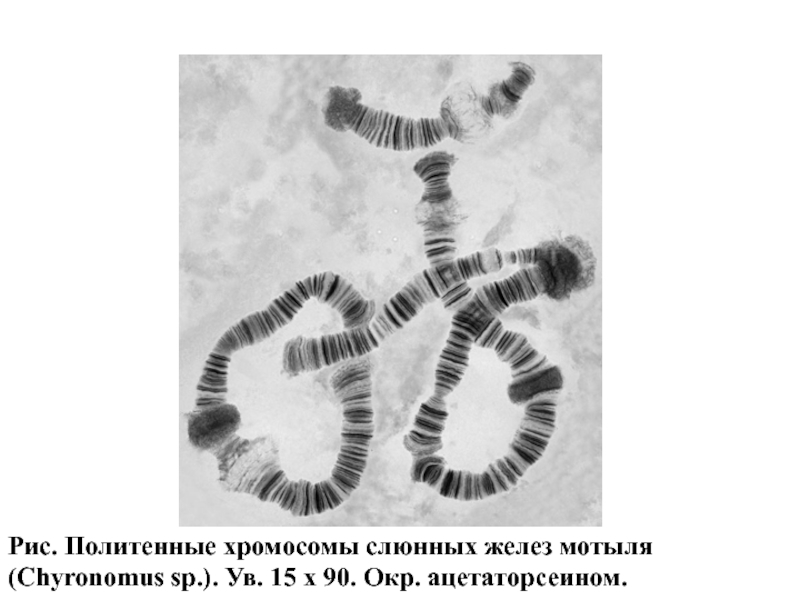

- 75. Рис. Политенные хромосомы слюнных желез мотыля (Chyronomus sp.). Ув. 15 х 90. Окр. ацетаторсеином.

- 76. КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩИЕ ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯК клеткам, сохранившим

- 77. Скачать презентанцию

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 10 «Жизненный цикл эукариотной клетки»

Слайды и текст этой презентации

Слайд 3

На занятие рассматриваются

cледующие вопросы:

Общая характеристика жизненного цикл клетки.

Структурно-функциональные изменения

клетки в митотическом цикле.

3. Механизмы увеличения количества ДНК в клетке.

4.

Регуляция клеточного цикла.5. Апоптоз и его биологическое значение.

Слайд 4

Совокупность процессов, происходящих в клетке в период от конца одного

деления до конца другого или до смерти клетки, называется клеточным

циклом, или жизненным циклом клетки.Слайд 8

В митотическом цикле выделяют два тесно связанных между собой периода:

период подготовки клетки к делению (интерфаза);

период деления (митоз).

Слайд 9 Жизненный цикл клетки:

I - митотический цикл; II - дифференцировка

и функционально активное состояние. G1-пресинтетический период; S - синтетический период;

G2 - постсинтетический период; G0 – период пролиферативного покоя.Слайд 10

У млекопитающих длительность S-периода интерфазы составляет 6-10 часов, G2-периода -2-5

часов, митоза 1-1,5 часа.

Продолжительность G0-периода широко варьирует в клетках

разного типа: от 11-13 часов ( у активно делящихся клеток) до нескольких лет (у клеток печени). Слайд 11

В пресинтетический период клеткой

«принимается решение» о продолжении митотического цикла или о выходе из

него.Обычно такой выход связан либо с вступлением клетки на путь дифференциации и специализации, либо с переходом ее в «дремлющее» состояние, когда она прекращает делиться в течение длительного срока.

Слайд 12

Для клеток, сохранивших способность к размножению, выход из митотического цикла

обратим, так как под действием внешних сигналов они могут входить

в него снова. Такими сигналами в организме млекопитающих и человека обычно служат белковые факторы роста и другие естественные митогены, стимулирующие деление клеток. Связываясь со специфическими рецепторами клетки, они активируют их, и тем самым инициируют передачу сигнала к генам, запускающим прохождение клеткой митотического цикла.Слайд 13

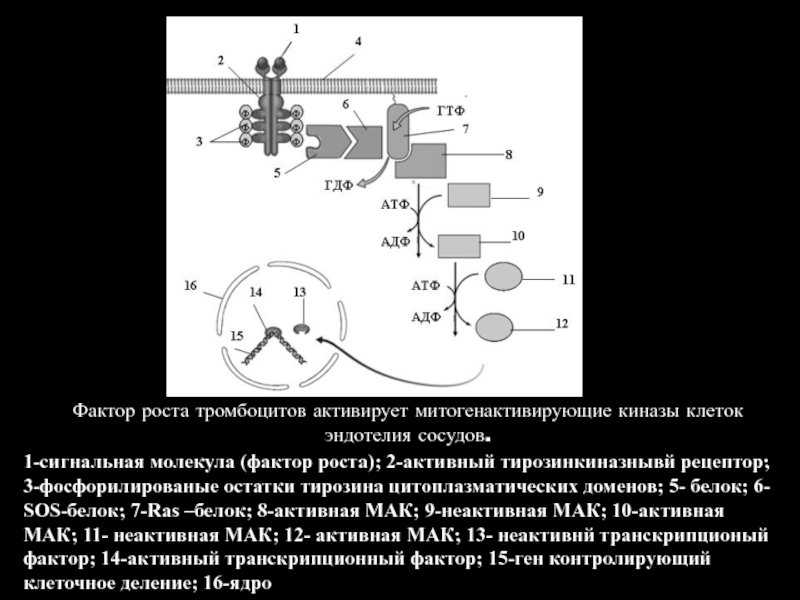

1-сигнальная молекула (фактор роста); 2-активный тирозинкиназнывй рецептор; 3-фосфорилированые остатки

тирозина цитоплазматических доменов; 5- белок; 6- SOS-белок; 7-Ras –белок; 8-активная

МАК; 9-неактивная МАК; 10-активная МАК; 11- неактивная МАК; 12- активная МАК; 13- неактивнй транскрипционый фактор; 14-активный транскрипционный фактор; 15-ген контролирующий клеточное деление; 16-ядроФактор роста тромбоцитов активирует митогенактивирующие киназы клеток эндотелия сосудов.

Слайд 14

После прохождения клеткой в конце пресинтетического периода,

так называемой точки рестрикции (R), она без задержки проходит и

другие фазы клеточного цикла, независимо от внешних условий.Слайд 16

Структурно-функциональные изменения клетки в пресинтетический период

• завершение формирования ядрышка;

•

интенсивный синтез РНК и белков;

• восстановление набора клеточных органелл, бывшего

в материнской клетке до ее деления;• синтез холестерола;

• образование химических предшественников ДНК;

• синтез ферментов, участвующих в репликации;

• рост клеток за счет увеличения объема цитоплазмы до достижения ими нормальных размеров.

Слайд 17

Структурно-функциональные изменения клетки в синтетический период

• рост клетки в основном

за счет роста ядра;

• репликация ДНК, которая запускается белками –

активаторами S-фазы, поступающими в ядро из цитоплазмы; • интенсивный синтез белков гистонов;

• удвоение кинетохорных белков;

• удвоение центриоли клеточного центра и образование двух диплосом.

Слайд 18

Структурно-функциональные изменения клетки в постсинтетический период

• интенсивный синтез РНК, АТФ

и белков, особенно тубулинов;

• увеличение массы цитоплазмы и рост ядра;

•

трансформация центра организации трубочек: исчезновение сателлитов на материнской диплосоме, покрытие центриолей в обеих диплосомах фибриллярным гало, от которого в профазе начнут отрастать митотические микротрубочки;• исчезновение цитоплазматических микротрубочек;

• усиление деления митохондрий;

• накопление и активация митоз стимулирующего фактора.

Слайд 19А

В

Б

1

3

4

2

7

10

8

5

6

13

12

11

14

А - интерфаза; Б - рання профаза; В - поздняя

профаза;

1-ядрышко; 2-центросомы с парой центриолей; 3-звезда; 4-хроматин; 5-плазматическая мембрана;

6-ядерная мембрана; 7-веретено деления; 8-хромосомы; 9-хроматида; 10-центромеры; 11-фрагменты ядерной мембраны; 12- кинетохор; 13-астральные микротрубочки; 14-полярные микротрубочки; 15-кинетохорные микротрубочки. 9

15

Слайд 2016

Г

Д

Ж

Г- метафаза; Д- анафаза; Ж- телофаза

16-веретено деления; 17-метафазная пластинка; 18-дочерние

хромосомы; 19-борозда деления; 20-формирующаяся ядерная мембрана; 21-формирующееся ядрышко.

Слайд 21

На основе митотического цикла сформировался ряд механизмов, с

помощью которых количество ядерной ДНК и, следовательно, скорость обменных процессов

в клетке могут быть значительно увеличены.Слайд 22

Механизмы увеличения количества ДНК в клетке:

- эндомитоз или эндоредупликация;

-

политения;

- митоз, не сопровождающийся цитотомией.

Слайд 23

При эндомитозе репликация ДНК не сопровождается разрушением

ядра. Хромосомы проходят цикл спирализации и деспирализации, что приводит к

удвоению количества хромосом.Слайд 24

Повторные эндомитозы приводят к возникновению гигантских клеток с полиплоидным

ядром, содержащим увеличенное количество ДНК.

Слайд 25

В случае политении происходит многократная репликация ДНК, не сопровождающаяся формированием

хроматид на основе ее дочерних молекул. В результате образуются гигантские

многонитчатые (политенные) хромосомы.Слайд 27

Митотическое деление ядра (кариокинез), не сопровождающееся разделением цитоплазмы (цитотомией), приводит

к образованию двух- и многоядерных клеток.

При последующем митотическом

делении такой двуядерной клетки хромосомные наборы ядер объединяются в метафазе, результатом чего служит образование двух дочерних полиплоидных клеток. Слайд 29

Прохождение клеткой фаз митотического цикла контролируется регуляторными молекулярными механизмами, которые

сформировались на ранних стадиях эволюции и отличаются большим сходством у

всех известных эукариот.Слайд 30

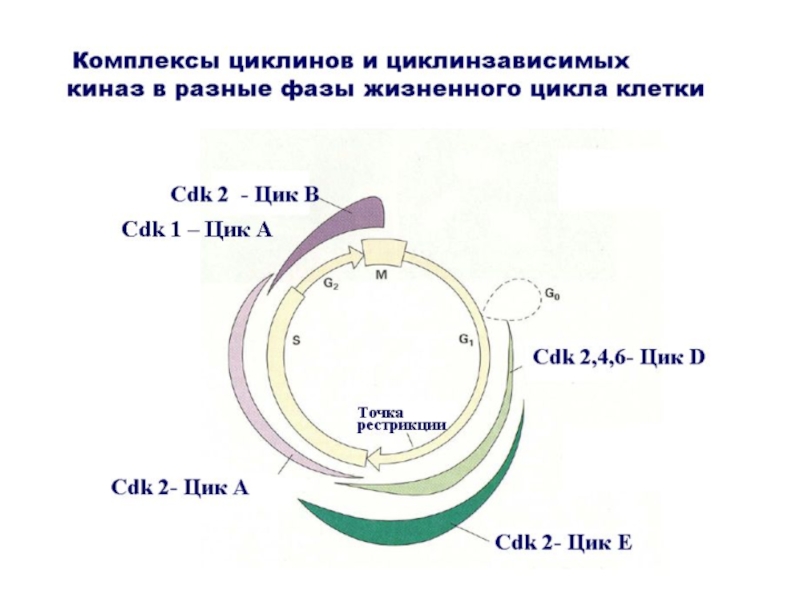

Ведущую роль в поочередной смене фаз клеточного

цикла играют циклинзависимые протеинкиназы, или Сdk. Идентифицировано несколько изоформ киназ,

каждая из которых обозначается соответствующими арабскими цифрами, например Сdk1, Сdk2, Сdk3 и др.Слайд 31

Молекулы Сdk постоянно присутствуют в клетке и сами по себе

неактивны . Они активируются в результате связывания с ними белков

– циклинов, содержание которых на протяжении клеточного цикла изменяется циклическим образом..Слайд 32

Закономерные изменения комбинаций циклинов и циклинзависимых киназ в составе комплексов

в различные стадии интерфазы и в ходе митоза определяют последовательность

прохождения клеткой митотического цикла.Слайд 34

Наряду с циклинами ферментативная активность циклинзависимых протеинкиназ регулируется специфичными по

отношению к ним протеинкиназами и фосфатазами, а также белками ингибиторами

комплексов циклин-Сdk.Слайд 35

Белки класса cip/kip ( p21, p27 и p57) ингибируют биологическую

активность всех комплексов циклин-Сdk.

Белки класса INK4 (р15, р16, р18, р19)

ингибируют ферментативную активность комплексов циклин D- Сdk4/6. Слайд 36

После завершения митоза, в начальной стадии пресинтетического периода, белки циклины

в клетке обнаружить не удается. Первыми в ответ на действие

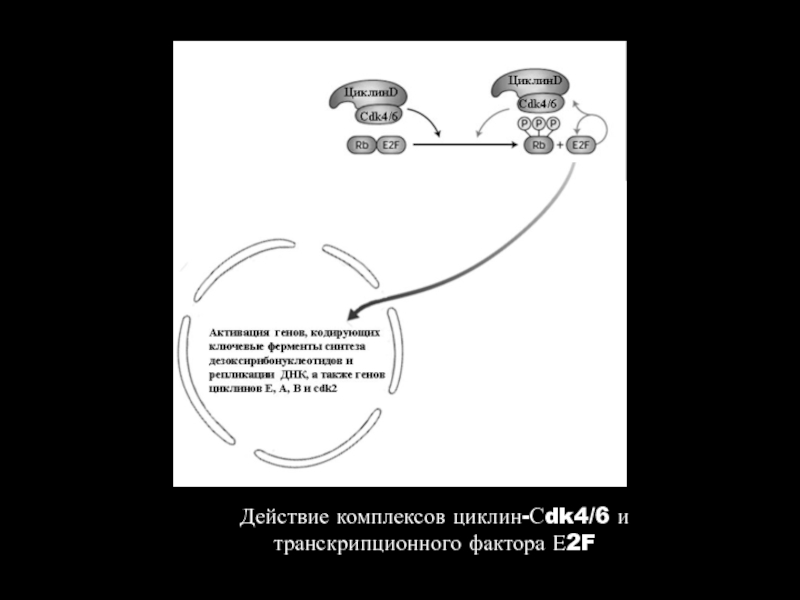

факторов роста в клетке синтезируется циклин D, который образует комплексы с киназами Сdk4, Сdk6, и Сdk2.Слайд 37Действие комплексов Циклин-Сdk4/6 и траснкрипционого фактора Е2F

Действие комплексов циклин-Сdk4/6 и

транскрипционного фактора Е2F

Слайд 38

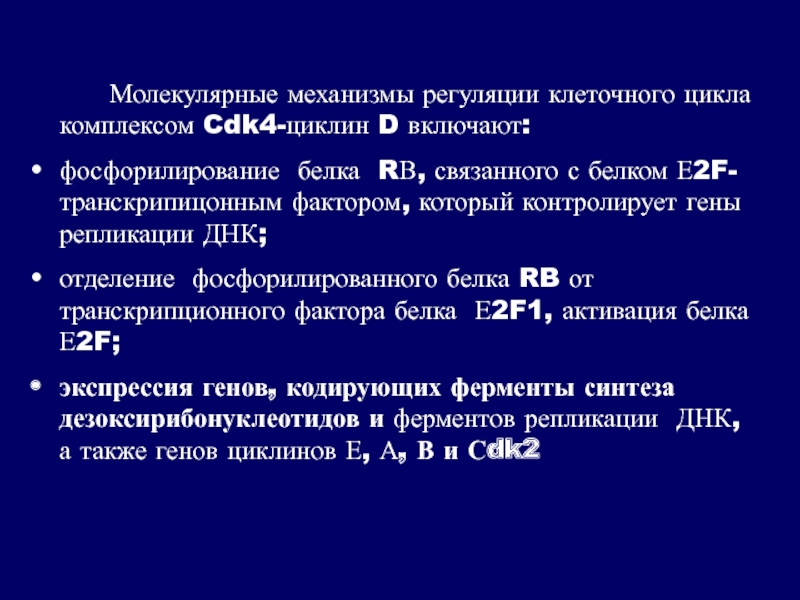

Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла комплексом Cdk4-циклин D включают:

фосфорилирование белка

RВ, связанного с белком Е2F- транскрипицонным фактором, который контролирует гены

репликации ДНК;отделение фосфорилированного белка RB от транскрипционного фактора белка Е2F1, активация белка Е2F;

экспрессия генов, кодирующих ферменты синтеза дезоксирибонуклеотидов и ферментов репликации ДНК, а также генов циклинов Е, А, В и Сdk2

Слайд 39

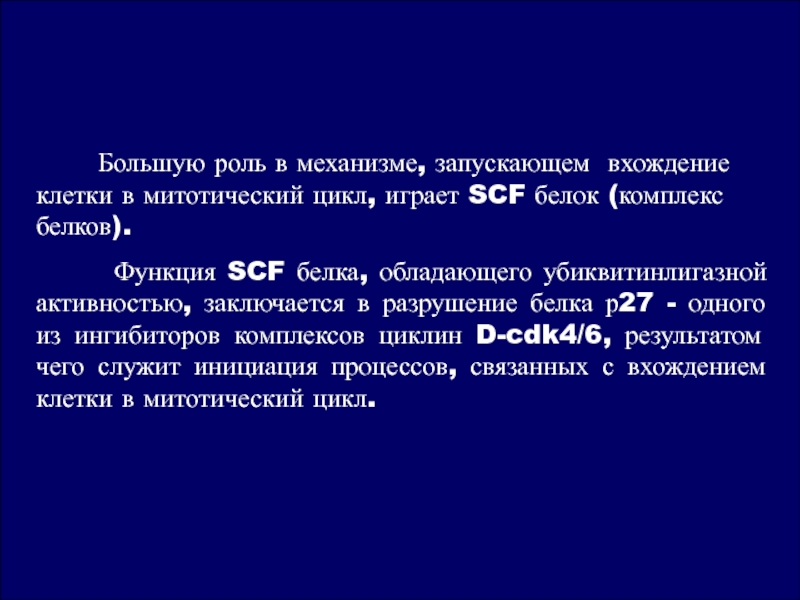

Большую роль в механизме, запускающем вхождение

клетки в митотический цикл, играет SCF белок (комплекс белков).

Функция SCF белка, обладающего убиквитинлигазной активностью, заключается в разрушение белка р27 - одного из ингибиторов комплексов циклин D-cdk4/6, результатом чего служит инициация процессов, связанных с вхождением клетки в митотический цикл. Слайд 42

В метафазу МСФ фосфорилирует белок, известный как фактор, стимулирующий

анафазу (ФСА), или АРF.

Этот белок обладает способностью избирательно присоединять

молекулы белка убиквитина к другим белковым молекулам , после чего они разрушаются в протеосомах.Слайд 44

Действие комплексов циклин-Сdk:

инактивация комплекса циклин-Сdk предшествующей

фазы клеточного цикла;

стимулирование процессов, свойственных «своей» фазе;

активация

комплекса следующей фазы. Ведущую роль во всех указанных преобразованиях играет модификация белков путем фосфорилирования их циклинзависимыми киназами и дефосфорилирования

фосфатазами.

Слайд 45

Задание 4.

Охарактеризуйте механизмы, обеспечивающие контроль состояния наследственного материала клетки

в ходе митотического цикла.

Слайд 47

Центральную роль в остановке клеточного цикла играет белок р53, который

служит транскрипционным фактором гена белка р21, являющегося ингибитором комплексов Cdk–циклин.

Слайд 48

Белок р53 синтезируется постоянно, но в обычных условиях его активность

оказывается весьма низкой и лишь при нарушениях структуры ДНК, хромосом,

микротрубочек, участвующих в формировании веретена деления, и других структур клетки, она значительно возрастает. Высокая активность белка р53 вызывает остановку клеточного цикла, либо гибель клетки.Слайд 49Подавление синтеза ДНК

Остановка клеточного цикла

Р21

Р21

мРНК

Повреждения ДНК

Активация белком р53 гена белка

р 21

Увеличение активности белка р53

Слайд 50

Выделяют три отличающихся между собой процесса гибели клетки:

- некроз;

-

аутофагия;

- апоптоз.

Слайд 51

Клеточный некроз – это патологический процесс гибели клетки, который развивается

в результате ее повреждения, обусловленного действием тех или иных неблагоприятных

факторов .Слайд 52

Аутофагия - процесс, при котором компоненты клетки

доставляются внутрь лизосом и подвергаются в них перевариванию.

Слайд 54

Апопто́з - генетически запрограммированный, энергозависимый процесс самоликвидации клетки, конечным результатом

которого служит распад ее на отдельные апоптотические тельца, ограниченные плазматической

мембраной.Слайд 56

Функциональное и биологическое значение апоптоза:

- поддержание клеточного гомеостаза – постоянства

клеточной популяции;

участие в формообразовательных процессах, в дифференциации тканей и

отдельных частей органов в ходе эмбрионального развития;удаление избыточных и функционально неполноценны клеток, в том числе опухолевых и пораженных вирусами.

Слайд 57

Структурно–функциональные изменения клеток в ходе апоптоза во многом обусловливаются действием

цитоплазматических ферментов - каспаз, относящихся к протеазам, на соответствующие субстраты

белки-мишени.Слайд 58

Каспазы, участвующие в апоптозе подразделяют на две группы: инициаторные (каспаза

-2, 8, 9 и 10) и эффекторные (каспаза 3, 6

и 7).Слайд 61

Схема образования сигнального комплекса индукции клеточной гибели DISC (death-inducing signeling

complex), содержащего рецептор клеточной гибели, адаптерный белок и каспазу-8.

Слайд 62

У большинства клеток позвоночных апоптоз реализуется по внутреннему (митохондриальному) пути.

Ключевое значение в запуске апоптоза по этому пути имеет повышение

проницаемости наружной мембраны митохондрий, связанное с действием белков семейства Bcl-2.Слайд 63

Выделяют на три группы белков белков семейства Bcl-2:

антиапоптотические белки (Bcl-2,Bcl-xl и др.);

проапоптотические белки (Bax, Bак и

др.);белки-активаторы (Bid и Bim) и белки-дерепрессоры.

Слайд 65

Таким образом, развитие апоптоза зависит от взаимодействия большой группы белков.

Роль сенсоров, воспринимающих специфические сигналы и запускающих процесс апоптоза, играют

белки-активаторы. Активность указанных белков регулируется посредством разных механизмов: изменения скорости транскрипции соответствующих генов, химической модификации указанных белков и др. Слайд 66

Схема внешнего пути апоптоза: сигнал клеточной гибели → рецептор

клеточной гибели → адаптерный белок → инициаторная прокаспаза → DISK

→- инициаторорная каспаза → эффекторная прокаспаза → эффекторная каспаза → эффекторные белки → апоптоз.Слайд 67Лабораторная работа

Задание 1.

Изучение структурных изменений клетки в процессе митоза.

На

микропрепарате клеток корешка лука, используя объектив малого увеличения, найдите зону

роста. Затем при большом увеличении рассмотрите клетки, находящиеся на разных стадиях митотического цикла. Обратите внимание на отличительные морфологические особенности клеток, находящихся на разных стадиях митотического циклаСлайд 68Фазы митоза в клетках корешка лука: А) интерфаза; Б-Г) профаза;

Д,

Е) метафаза; Ж-З) анафаза; И-Л) телофаза.

1 – клеточная стенка;

2 –

цитоплазма;3 – ядерная оболочка;

4 – ядрышки;

5 – хроматин;

6 – образующееся веретено деления;

7 – разрушающаяся ядерная оболочка;

8 – формирующиеся хромосомы;

9 – веретено деления

10 – хромосомы, выстраивающие «метафазную пластинку»;

11 – хроматиды (хромосомы), расходящиеся к полюсам клетки;

12 – образующиеся ядра дочерних клеток;

13 – формирующаяся клеточная стенка между еще не обособленными дочерними клетками.

Слайд 69

Задание 2.

Определение митотического индекса и продолжительности стадий митоза в

клетках корешка лука (А.cepa).

Слайд 70

На каждой из микрофотографий клеток в зоне деления и на

границе зоны роста и проводящей ткани определите количество клеток, находящихся

на каждой стадии митоза, а также общее число клеток в данном поле зрения. Отдельно для различных участков корешка лука определите митотический индекс (Ми), который является показателем пролиферативной активности ткани. Митотический индекс определяется как отношение суммы клеток в метафазе (М) и анафазе (А) к общему числу клеток в поле зрения (n):(М + А) * 100

Ми = ______________.

n

Слайд 72Микрофотографии клеток корешка лука (Allium cepa) а границе

зоны роста

и проводящей зоны (Б).

Слайд 73Заполните таблицу: «Результаты определения митотического индекса и

длительности разных стадий

митоза в клетках корешка лука»

Слайд 74 Задание 3.

Изучение политенных хромосом слюнных желез мотыля (Chyronomus sp.)

Найдите

в поле зрения микроскопа политенные хромосомы — лентовидные структуры, по

длине которых отчетливо видны поперечные чередующиеся темные и светлые диски (хромомеры) разной толщины, что создает впечатление поперечной исчерченности. Темные диски соответствуют высоко конденсированным гетерохроматиновым не транскрибируемым участкам хромосом, светлые диски – эухроматиновым транскрибируемым участкам хромосом.Слайд 75Рис. Политенные хромосомы слюнных желез мотыля (Chyronomus sp.). Ув. 15

х 90. Окр. ацетаторсеином.

Слайд 76

КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩИЕ ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ

К клеткам, сохранившим способность к размножению,

но реализующим ее лишь под действием определенных факторов, в организме

человека относятсяа) гепатоциты; б) кардиомиоциты; в) нейроны; г) стволовые клетки крови;

д) клетки хрусталика глаза.

2. Гигантские клетки с полиплоидным ядром образуются в результате

а) кариокинеза, не сопровождающегося цитотомией; в) политении;

г) эндомитоза; д) всех перечисленных механизмов увеличения количества ДНК.

3. Удвоение центриолей осуществляется в

а) пресинтетический период; б) синтетический период;

в) постсинтетический период; г) профазу митоза; д) анафазу митоза.

4. Синтез белков тубулинов активируется в

а) пресинтетический период; б) синтетический период;

в) постсинтетический период; г) профазу митоза д) метафазу митоза.

5. Переход «покоящейся» клетки в митотический цикл инициируют комплексы со следующей комбинацией белков циклинов и циклинзависимых протеинкиназ

а) циклин В – Сdk 2; б) циклин А – Сdk 2; в) циклин D – Сdk 4,6;

г) циклин В – Сdk 1; д) циклин Е – Сdk 2.