Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

56. Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные

Содержание

- 1. 56. Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные

- 2. Ластоногие. Этот отряд объединяет крупных хищных млекопитающих,

- 3. Слайд 3

- 4. Китообразные Китообразные (лат. Cetacea) — отряд млекопитающих,

- 5. Слайд 5

- 6. Происхождение Киты, предположительно, произошли от парнокопытных наземных

- 7. Внешний видКитообразные имеют веретенообразное обтекаемое тело, гладкую

- 8. Общее описание К отряду принадлежат высокоспециализированные млекопитающие,

- 9. Млечные железы находятся у нее в особых

- 10. Гренландский кит

- 11. Наибольшие по величине – усатые киты. Так,

- 12. Полосатик

- 13. Своеобразное строение имеет цедильный аппарат усатых китов.

- 14. Горбач

- 15. Финвал

- 16. Синий или голубой кит

- 17. Дельфин гектора

- 18. Дельфин афалина

- 19. выводНаиболее специализированные вторичноводные (бывшие наземные) млекопитающие –

- 20. Парнокопытные. Представители этого отряда – растительноядные или

- 21. Слайд 21

- 22. Конечности двигаются в плоскости, параллельной оси тела.

- 23. Образовавшаяся кашицеобразная масса заглатывается вновь и попадает

- 24. Молочные железы жвачных образуют расположенное в паху

- 25. Непарнокопытные. Отряд объединяет крупных и стройных животных,

- 26. Численность большинства непарнокопытных очень низкая. Предполагается, что

- 27. Слайд 27

- 28. выводПарнокопытные и непарнокопытные – наиболее многочисленные травоядные

- 29. Хоботные. К отряду хоботных относятся два вида

- 30. Слайд 30

- 31. Хоботные – малочисленная и явно вымирающая группа

- 32. Домашнее заданиеhttps://interneturok.ru/Просмотреть видео уроки по этим отрядам и решить тест. Результаты прикрепить в комментарии

- 33. Скачать презентанцию

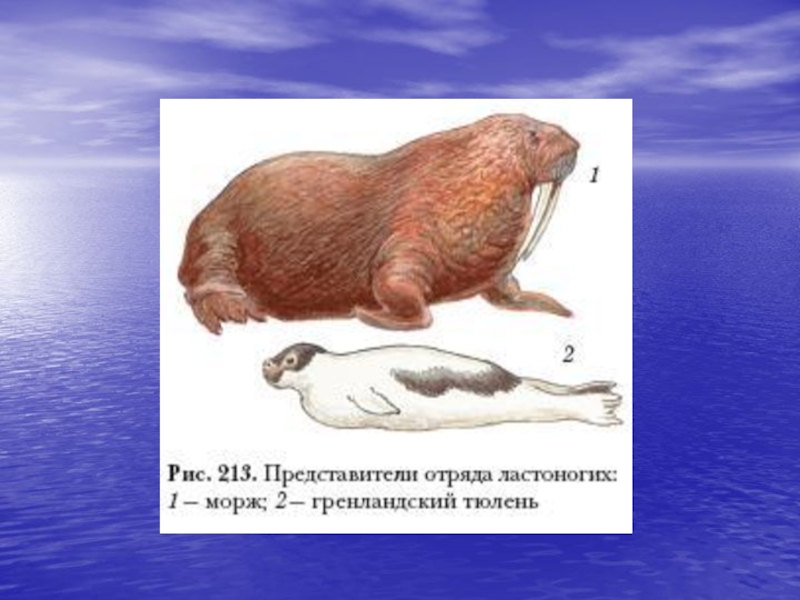

Ластоногие. Этот отряд объединяет крупных хищных млекопитающих, приспособившихся к жизни в воде. Самый мелкий представитель – кольчатая нерпа длиной 1,5 м, массой 100 кг. Самый крупный в отряде – южный морской

Слайды и текст этой презентации

Слайд 4Китообразные

Китообразные (лат. Cetacea) — отряд млекопитающих, полностью приспособленных к

жизни в воде. Китообразных вместе с парнокопытными иногда относят к

внесистематической группе китопарнокопытных. В обиходе китами называют всех китообразных, кроме дельфинов и морских свиней. Китообразные являются самыми крупными из известных животных, которые когда-либо обитали на Земле.Научное название cetus и русское кит происходят из греческого и означает морское чудовище.

Слайд 6Происхождение

Киты, предположительно, произошли от парнокопытных наземных млекопитающих, которые порядка

50 млн лет назад перешли к полуводному образу жизни.

Слайд 7Внешний вид

Китообразные имеют веретенообразное обтекаемое тело, гладкую кожу без шерсти.

Толстый слой жира защищает от переохлаждения. Передние конечности преобразованы в

ласты, задние атрофированы. Хвост заканчивается большим горизонтальным плавником.Слайд 8Общее описание

К отряду принадлежат высокоспециализированные млекопитающие, приспособившиеся к постоянной

жизни в воде. Внешне китообразные напоминают рыб, но отличаются от

последних наличием теплокровности, лёгочного дыхания, наличием остатков волосяного покрова, внутриутробным развитием плода и молочным вскармливанием детёнышей, и другими признаками, объединяющими их с остальными млекопитающими.Размеры у китообразных наибольшие среди млекопитающих: средняя длина тела голубого кита 25 м, вес — 90-120 т. Самые маленькие китообразные — белобрюхий дельфин и дельфин Гектора, относящиеся к роду пёстрых дельфинов (Cephalorhynchys): длина тела у них не превышает 120 см, масса — 45 кг.

Слайд 9Млечные железы находятся у нее в особых кожных карманах, расположенных

по бокам анального отверстия. Детеныш удерживает сосок так, что вода

в рот ему не попадает. К зубатым китам относятся: кашалоты, дельфины, касатки. Они питаются рыбой. Кроме того, кашалоты ловят крупных головоногих моллюсковСлайд 11Наибольшие по величине – усатые киты. Так, синий кит бывает

длиной до 33 м и массой до 150 т. Это

самое крупное животное, когда-либо жившее на Земле. Из-за перепромысла он стал очень редким. Теперь промысел его запрещен, он включен в Красную книгу МСОПСлайд 13Своеобразное строение имеет цедильный аппарат усатых китов. На верхней челюсти

развиваются роговые пластины китового уса, располагаясь в ряд по краю

верхних челюстей на расстоянии 1 см друг от друга. Внутренний край каждой роговой пластины размочален.Слайд 19вывод

Наиболее специализированные вторичноводные (бывшие наземные) млекопитающие – ластоногие и китообразные

– по-разному связаны с водной средой. Ластоногие для размножения выходят

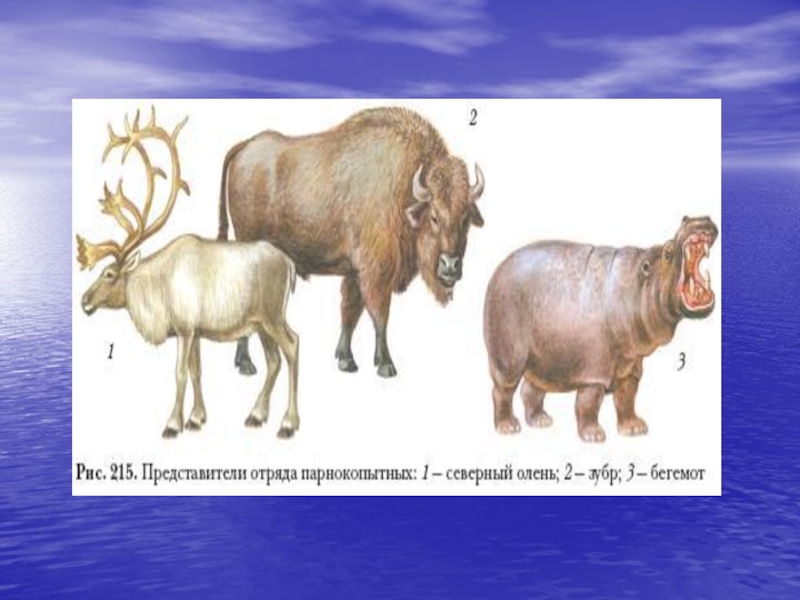

на сушу (или на лед) и держатся там до тех пор, пока детеныши не подрастут. Все жизненные отправления (даже роды) китообразных происходят в воде. Для обеих этих групп характерны далекие миграции.Слайд 20Парнокопытные. Представители этого отряда – растительноядные или всеядные животные. Сюда

относятся свиньи, бегемоты, быки, горные бараны и козлы, олени, жирафы

и др. (рис. 215). Конечности их имеют копыта – это роговые чехлы, которыми одеты конечные фаланги хорошо развитых третьего и четвертого пальцев, первый палец редуцирован, второй и пятый пальцы короче двух средних и недоразвиты.Слайд 22Конечности двигаются в плоскости, параллельной оси тела. Поэтому ключицы отсутствуют.

Все парнокопытные ведут наземный образ жизни, лишь бегемоты связаны с

водоемами. Отряд разделяют на две крупные группы: нежвачные и жвачные парнокопытные. К нежвачным парнокопытным относятся бегемоты и свиньи.Другая крупная группа парнокопытных – жвачные животные. Они отличаются своеобразным этапом в процессе пищеварения – жвачкой.

Слайд 23Образовавшаяся кашицеобразная масса заглатывается вновь и попадает в третий отдел

желудка – книжку с высокими складками на стенках. Затем пищевая

кашица переходит в последний отдел желудка – сычуг, где подвергается воздействию желудочного сока. У жвачных отсутствуют резцы в верхней челюсти. Траву они захватывают хорошо развитыми резцами нижней челюсти, прижимая к твердому валику на нёбе, движением головы обрывая растения. На крупных коренных зубах имеются складки эмали, облегчающие перетирание твердой пищи. Кишечник жвачных очень длинный, например у овцы он в 20 раз длиннее телаСлайд 24Молочные железы жвачных образуют расположенное в паху вымя с 2-

4 сосками. На лобных костях черепа самцов (а у некоторых

видов и самок) находятся рога различной величины и строения. В нашей стране из жвачных распространены семейства Бычьих и Оленьих.К бычьим относятся быки, зубры, горные козлы и бараны, сайгаки. Представители оленьих имеют ветвистые костные рога, которые сменяют ежегодно. В России распространены северные, пятнистые, благородные олени и лоси.