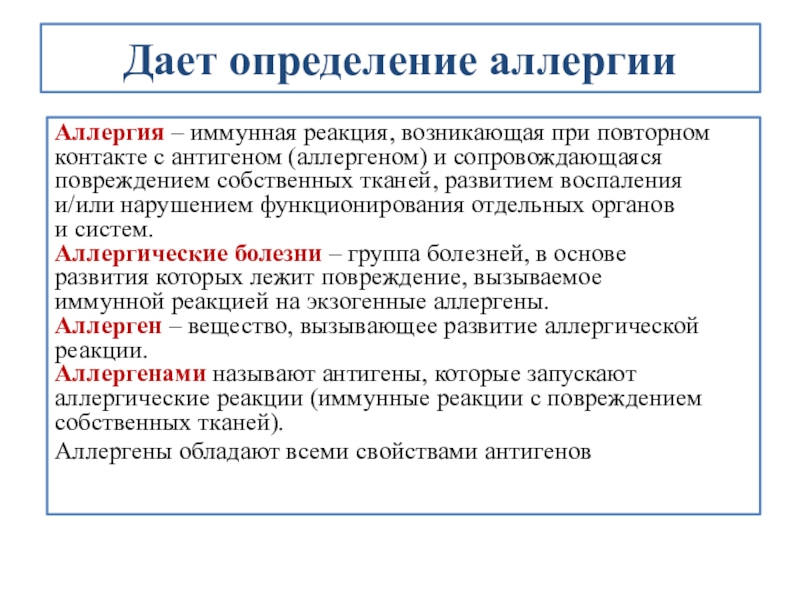

Слайд 4Дает определение аллергии

Аллергия – иммунная реакция, возникающая при повторном

контакте с

антигеном (аллергеном) и сопровождающаяся

повреждением собственных тканей, развитием воспаления

и/или нарушением функционирования

отдельных органов

и систем.

Аллергические болезни – группа болезней, в основе

развития которых лежит повреждение, вызываемое

иммунной реакцией на экзогенные аллергены.

Аллерген – вещество, вызывающее развитие аллергической

реакции.

Аллергенами называют антигены, которые запускают

аллергические реакции (иммунные реакции с повреждением собственных тканей).

Аллергены обладают всеми свойствами антигенов

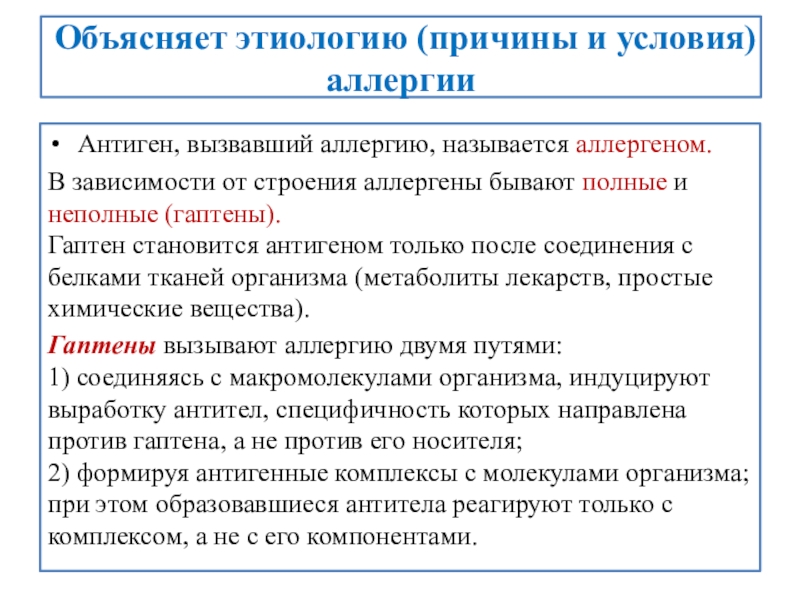

Слайд 5Объясняет этиологию (причины и условия) аллергии

Антиген, вызвавший аллергию, называется аллергеном.

В

зависимости от строения аллергены бывают полные и неполные (гаптены).

Гаптен становится

антигеном только после соединения с белками тканей организма (метаболиты лекарств, простые химические вещества).

Гаптены вызывают аллергию двумя путями:

1) соединяясь с макромолекулами организма, индуцируют выработку антител, специфичность которых направлена против гаптена, а не против его носителя;

2) формируя антигенные комплексы с молекулами организма; при этом образовавшиеся антитела реагируют только с комплексом, а не с его компонентами.

Слайд 6Раскрывает классификацию аллергенов, их характеристику

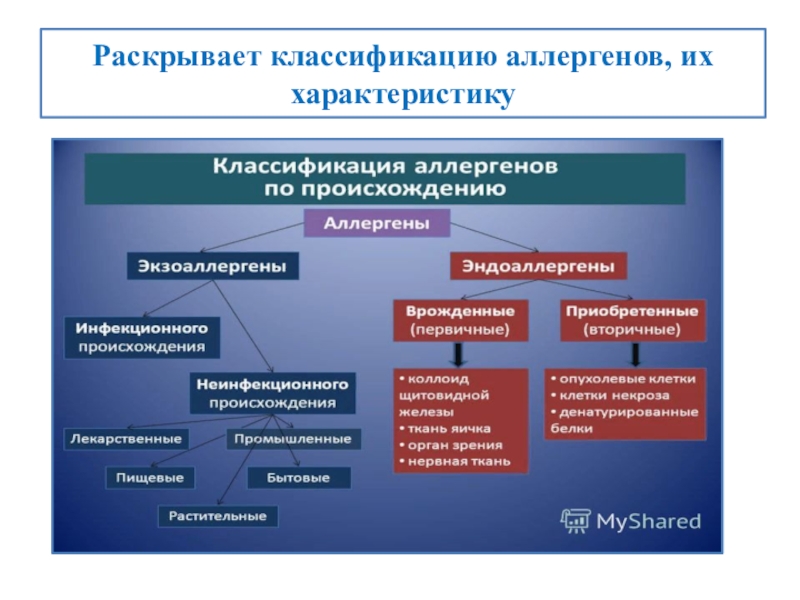

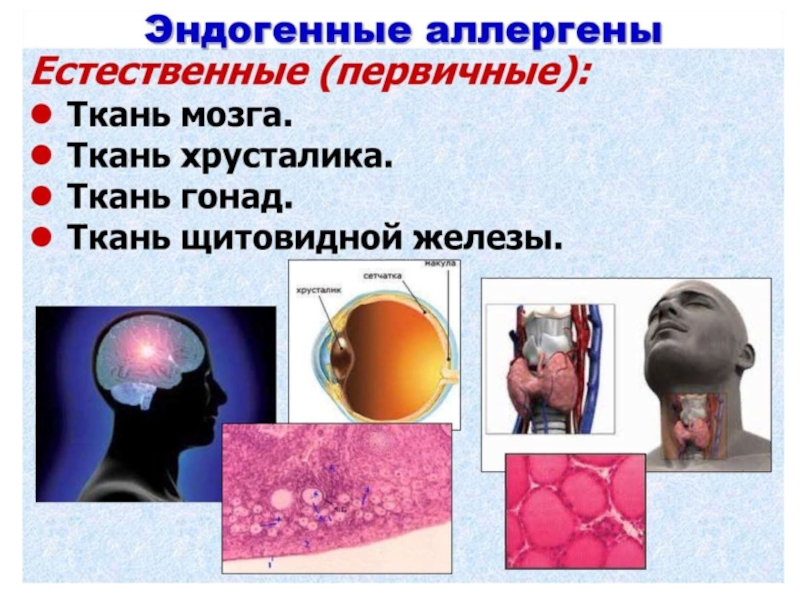

Слайд 7Раскрывает классификацию аллергенов, их характеристику

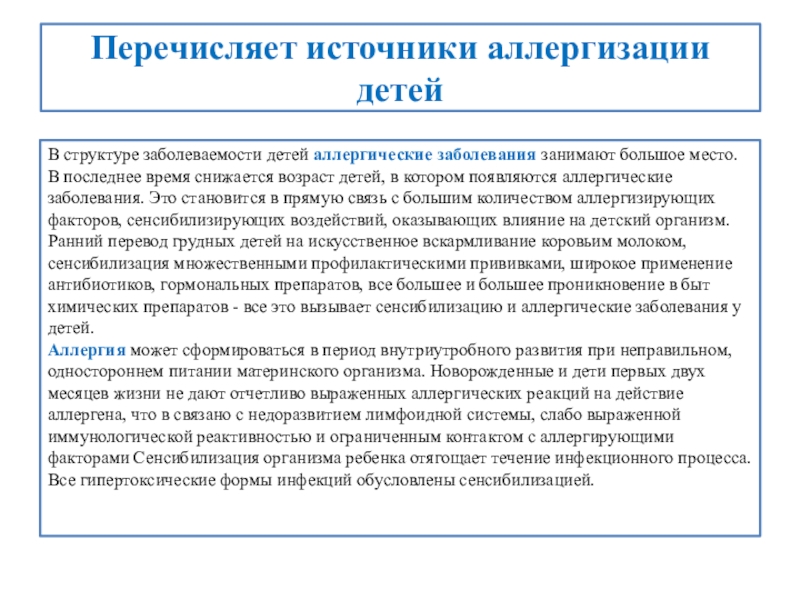

Слайд 12Перечисляет источники аллергизации детей

В структуре заболеваемости детей аллергические заболевания занимают

большое место. В последнее время снижается возраст детей, в котором

появляются аллергические заболевания. Это становится в прямую связь с большим количеством аллергизирующих факторов, сенсибилизирующих воздействий, оказывающих влияние на детский организм.

Ранний перевод грудных детей на искусственное вскармливание коровьим молоком, сенсибилизация множественными профилактическими прививками, широкое применение

антибиотиков, гормональных препаратов, все большее и большее проникновение в быт химических препаратов - все это вызывает сенсибилизацию и аллергические заболевания у детей.

Аллергия может сформироваться в период внутриутробного развития при неправильном, одностороннем питании материнского организма. Новорожденные и дети первых двух месяцев жизни не дают отчетливо выраженных аллергических реакций на действие

аллергена, что в связано с недоразвитием лимфоидной системы, слабо выраженной иммунологической реактивностью и ограниченным контактом с аллергирующими факторами Сенсибилизация организма ребенка отягощает течение инфекционного процесса. Все гипертоксические формы инфекций обусловлены сенсибилизацией.

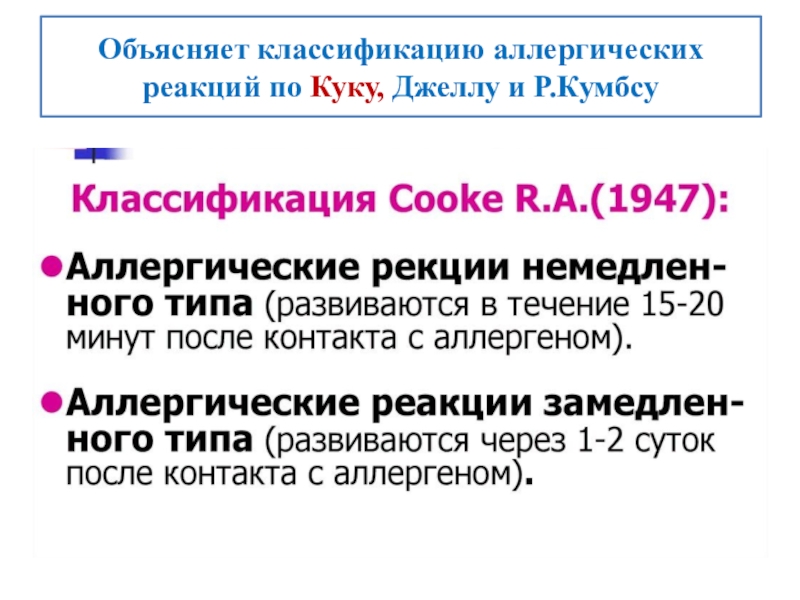

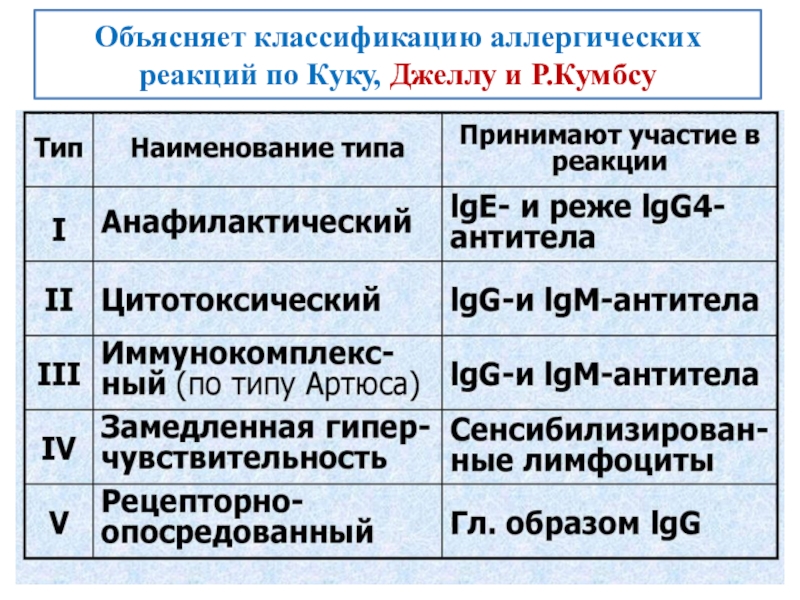

Слайд 14Объясняет классификацию аллергических реакций по Куку, Джеллу и Р.Кумбсу

Слайд 15Объясняет классификацию аллергических реакций по Куку, Джеллу и Р.Кумбсу

Слайд 16Объясняет стадии аллергических реакций, их патогенез

Патогенетические механизмы аллергической реакции проходят

3 стадии:

1. Иммунологическая

2. Патохимическая

3. Патофизиологическая ( стадия функциональных

и структурных нарушений)

Слайд 17Иммунологическая стадия

I стадия (иммунологическая) – сенсибилизация организма (повышенная чувствительность

к впервые попавшему в организм аллергену).

Первичный контакт организма с Аг

(сенсибилизирующий контакт).

Период сенсибилизации (выработка и накопление специфических Ат или сенсибилизированных Т-лимфоцитов).

Взаимодействие Аг с Ат (разрешающий контакт).

Если к моменту их возникновения аллерген удален из организма, никаких болезненных проявлений не наблюдается.

Объясняет стадии аллергических реакций, их патогенез

Слайд 18Стадии специфических аллергических реакций

I стадия (иммунологическая)

Виды сенсибилизации:

Активная – при иммунизации

Аг, когда в ответ включается собственная иммунная система.

Пассивная – в

неиммунизированном организме при введении ему сыворотки крови, содержащей Ат, или клеточной взвеси с сенсибилизированными лимфоцитами, полученными от активно сенсибилизированного данным Аг донора.

Объясняет стадии аллергических реакций, их патогенез

Слайд 19Стадии специфических аллергических реакций

В иммунологической фазе определяются два ключевых момента

аллергии – тип и форма будущей аллергической реакции.

Тип реакции –

немедленный или замедленный (определяется характером ответа: выработкой Ат или Т-лимфоцитов.).

Форма ответа определяется классом вырабатываемых Ат, субпопуляцией сенсибилизированных Т-лимфоцитов. (зависит от характера, свойств, количества аллергена, пути его поступления в организм и, особенно, состоянием

реактивности организма).

Объясняет стадии аллергических реакций, их патогенез

Слайд 20II стадия

(биохимическая, патохимическая)

В ответ на взаимодействие Аг с Ат или

Аг

с сенсибилизированными Т-лимфоцитами происходит активация клеток-мишеней и биохимических факторов жидких

сред (плазмы, тканевой жидкости) с высвобождением или образованием биологически активных веществ (БАВ) – медиаторов аллергии.

Первичные медиаторы аллергии вовлекают другие

клетки-эффекторы, другие гуморальные факторы с

образованием вторичных медиаторов.

Объясняет стадии аллергических реакций, их патогенез

Слайд 21Стадии специфических аллергических реакций

III стадия (патофизиологическая)

Стадия функциональных и структурных

изменений –

характеризуется появлением клинических симптомов аллергии.

Клинические проявления аллергии являются результатом фармакологических

эффектов медиаторов аллергии и зависят от набора и количества высвобождаемых и образующихся медиаторов аллергии.

Повышенная чувствительность организма специфична: она проявляется по отношению к аллергену, который ранее вызвал состояние сенсибилизации.

Объясняет стадии аллергических реакций, их патогенез

Слайд 22Объясняет особенности патогенеза аллергических реакций I, II, III, IV типов:

а)

природа аллергенов, механизмы сенсибилизации;

б) медиаторы, их происхождение и биологические

эффекты

Слайд 23Объясняет особенности патогенеза аллергических реакций I, II, III, IV типов:

а)

природа аллергенов, механизмы сенсибилизации;

б) медиаторы, их происхождение и биологические

эффекты

Слайд 24Объясняет особенности патогенеза аллергических реакций I, II, III, IV типов:

а)

природа аллергенов, механизмы сенсибилизации;

б) медиаторы, их происхождение и биологические

эффекты

Слайд 25Объясняет особенности патогенеза аллергических реакций I, II, III, IV типов:

а)

природа аллергенов, механизмы сенсибилизации;

б) медиаторы, их происхождение и биологические

эффекты

Слайд 26Объясняет особенности патогенеза аллергических реакций I, II, III, IV типов:

а)

природа аллергенов, механизмы сенсибилизации;

б) медиаторы, их происхождение и биологические

эффекты

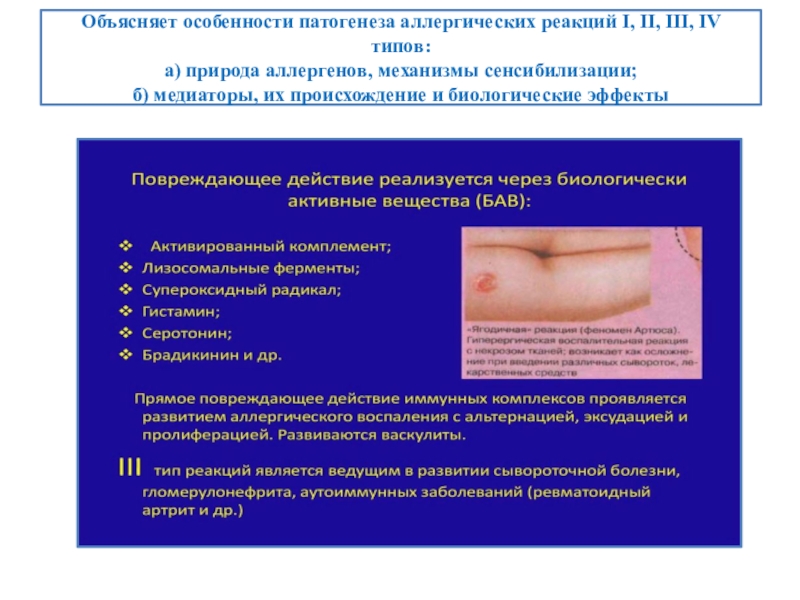

Слайд 27Объясняет особенности патогенеза аллергических реакций I, II, III, IV типов:

а)

природа аллергенов, механизмы сенсибилизации;

б) медиаторы, их происхождение и биологические

эффекты

Слайд 28Объясняет особенности патогенеза аллергических реакций I, II, III, IV типов:

а)

природа аллергенов, механизмы сенсибилизации;

б) медиаторы, их происхождение и биологические

эффекты

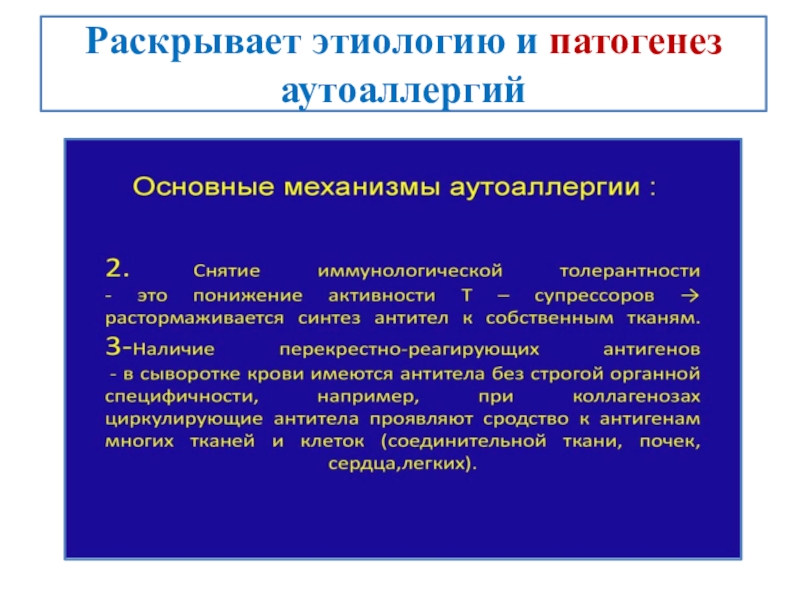

Слайд 29Раскрывает этиологию и патогенез аутоаллергий

Аутоаллергические болезни (греческое autos сам +

аллергия) синонимы: аутоиммунные, аутоагрессивные болезни) — группа заболеваний, основным механизмом

развития которых является реакция аутоантител и сенсибилизированных лимфоцитов с собственными тканями.

Практически все клетки и ткани человека при определенных условиях могут быть объектом повреждающего действия лимфоцитов и аутоантител; поэтому клинические симптомы аутоаллергических болезней чрезвычайно разнообразны и могут проявляться как органными, так и системными поражениями.

Слайд 30Раскрывает этиологию и патогенез аутоаллергий

Ткани и клетки организма приобретают аутоаллергенные

(аутоантигенные) свойства в результате повреждающего воздействия различных факторов окружающей среды.

Повреждающими экзогенными факторами могут быть травма, инсоляция, охлаждение, инфекция бактериальная и особенно вирусная, поскольку именно вирусы обладают способностью проникать в клетки и резко изменять структуру внутриклеточного белка. Некоторые лекарственные вещества, обладая тропизмом к определенным клеткам крови, становятся гаптенами, входящими в состав аутоантигенов. За последние годы получила подтверждение теория общих антигенных детерминант определенных штаммов микроорганизмов и тканей человека. Наличие таких детерминант приводит к сенсибилизации не только по отношению к микробам, но и по отношению к собственным тканям с последующим их повреждением.

При многих аутоаллергических болезнях этиологические факторы остаются до настоящего времени неизвестными.

Аутоаллергические болезни чаще развиваются у женщин.

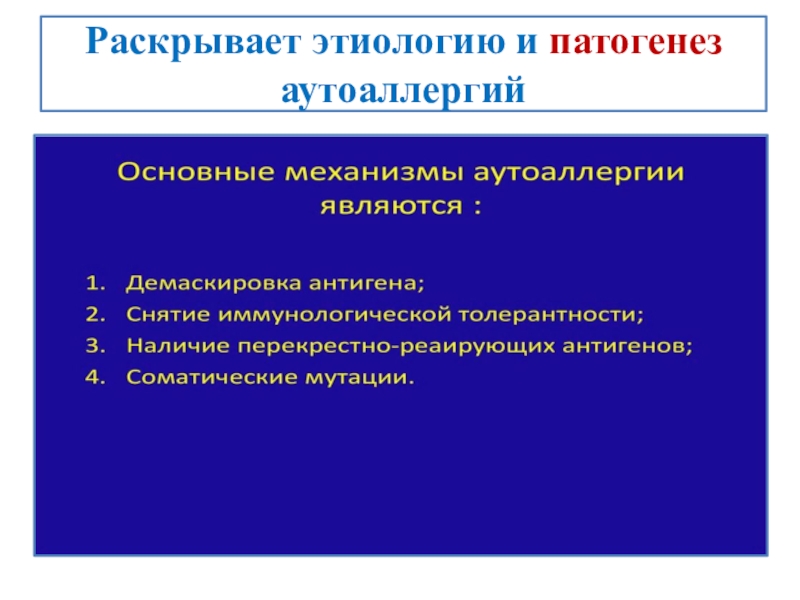

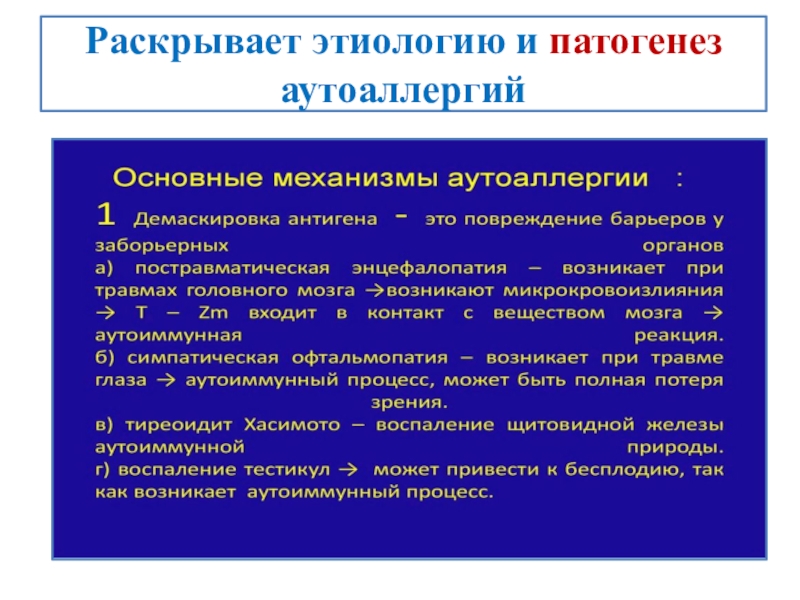

Слайд 31Раскрывает этиологию и патогенез аутоаллергий

Слайд 32Раскрывает этиологию и патогенез аутоаллергий

Слайд 33Раскрывает этиологию и патогенез аутоаллергий

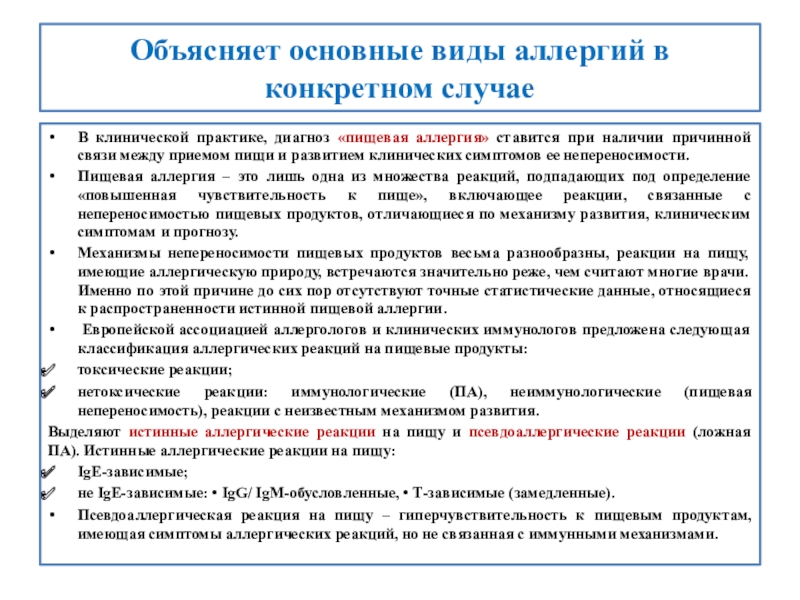

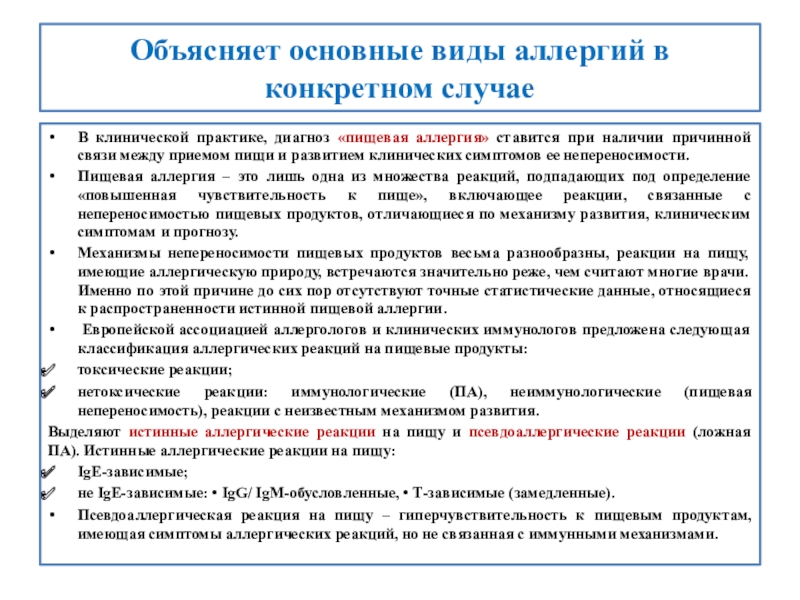

Слайд 34Объясняет основные виды аллергий в конкретном случае

В клинической практике, диагноз

«пищевая аллергия» ставится при наличии причинной связи между приемом пищи

и развитием клинических симптомов ее непереносимости.

Пищевая аллергия – это лишь одна из множества реакций, подпадающих под определение «повышенная чувствительность к пище», включающее реакции, связанные с непереносимостью пищевых продуктов, отличающиеся по механизму развития, клиническим симптомам и прогнозу.

Механизмы непереносимости пищевых продуктов весьма разнообразны, реакции на пищу, имеющие аллергическую природу, встречаются значительно реже, чем считают многие врачи. Именно по этой причине до сих пор отсутствуют точные статистические данные, относящиеся к распространенности истинной пищевой аллергии.

Европейской ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов предложена следующая классификация аллергических реакций на пищевые продукты:

токсические реакции;

нетоксические реакции: иммунологические (ПА), неиммунологические (пищевая непереносимость), реакции с неизвестным механизмом развития.

Выделяют истинные аллергические реакции на пищу и псевдоаллергические реакции (ложная ПА). Истинные аллергические реакции на пищу:

IgE-зависимые;

не IgE-зависимые: • IgG/ IgM-обусловленные, • Т-зависимые (замедленные).

Псевдоаллергическая реакция на пищу – гиперчувствительность к пищевым продуктам, имеющая симптомы аллергических реакций, но не связанная с иммунными механизмами.

Слайд 35Раскрывает сенсибилизацию, виды, патогенез

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ формирование повышенной чувствительности организма к данному

аллергену, характеризуется образованием специфических антител или сенсибилизированных Т-лимфоцитов к определенному

аллергену.

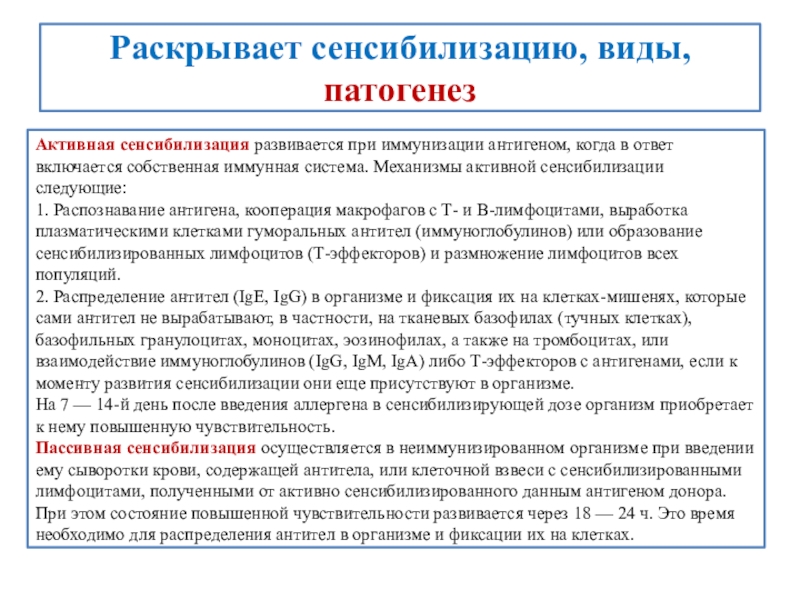

Слайд 36Раскрывает сенсибилизацию, виды, патогенез

Слайд 37Раскрывает сенсибилизацию, виды, патогенез

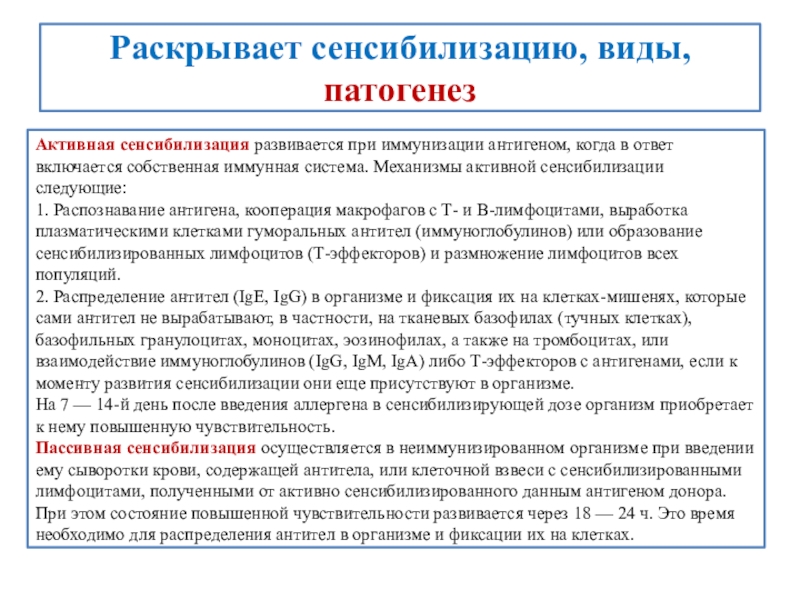

Активная сенсибилизация развивается при иммунизации антигеном, когда в

ответ включается собственная иммунная система. Механизмы активной сенсибилизации следующие:

1. Распознавание

антигена, кооперация макрофагов с Т- и В-лимфоцитами, выработка плазматическими клетками гуморальных антител (иммуноглобулинов) или образование сенсибилизированных лимфоцитов (Т-эффекторов) и размножение лимфоцитов всех популяций.

2. Распределение антител (IgE, IgG) в организме и фиксация их на клетках-мишенях, которые сами антител не вырабатывают, в частности, на тканевых базофилах (тучных клетках), базофильных гранулоцитах, моноцитах, эозинофилах, а также на тромбоцитах, или взаимодействие иммуноглобулинов (IgG, IgM, IgA) либо Т-эффекторов с антигенами, если к моменту развития сенсибилизации они еще присутствуют в организме.

На 7 — 14-й день после введения аллергена в сенсибилизирующей дозе организм приобретает к нему повышенную чувствительность.

Пассивная сенсибилизация осуществляется в неиммунизированном организме при введении ему сыворотки крови, содержащей антитела, или клеточной взвеси с сенсибилизированными лимфоцитами, полученными от активно сенсибилизированного данным антигеном донора. При этом состояние повышенной чувствительности развивается через 18 — 24 ч. Это время необходимо для распределения антител в организме и фиксации их на клетках.

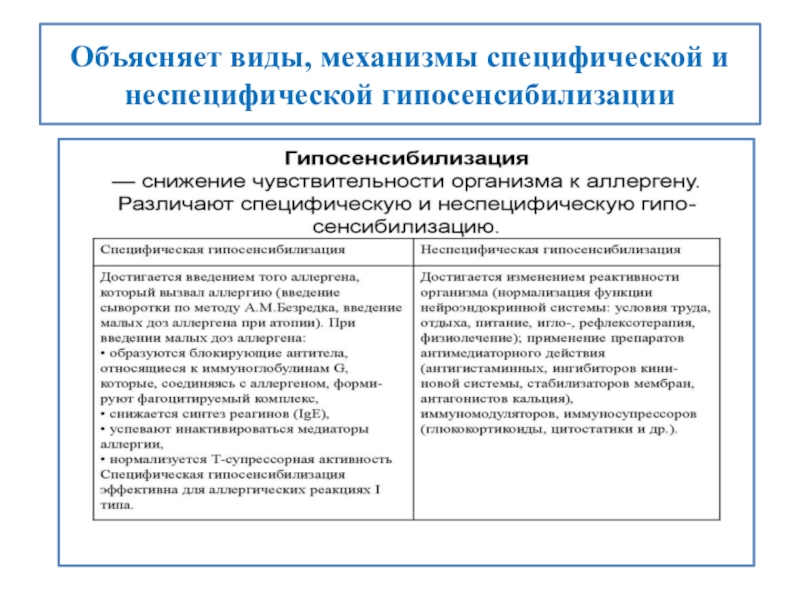

Слайд 38Объясняет виды, механизмы специфической и неспецифической гипосенсибилизации

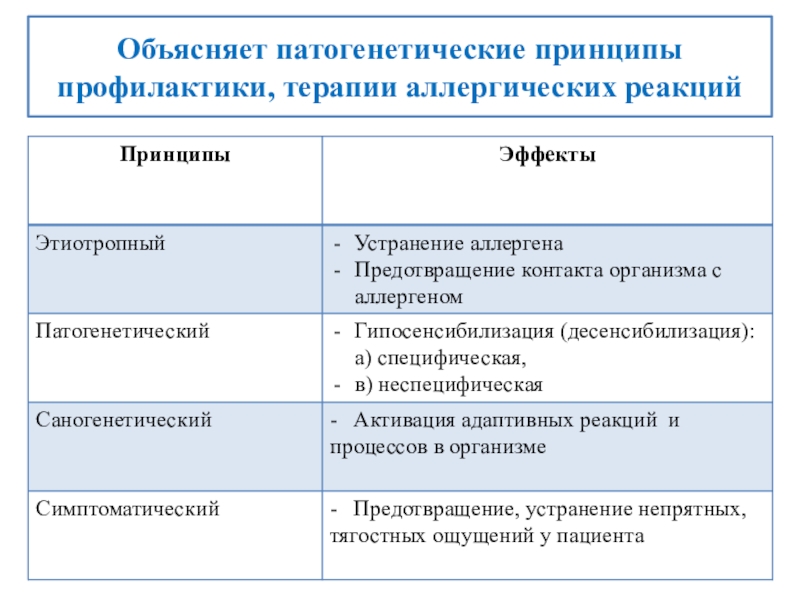

Слайд 39Объясняет патогенетические принципы профилактики, терапии аллергических реакций

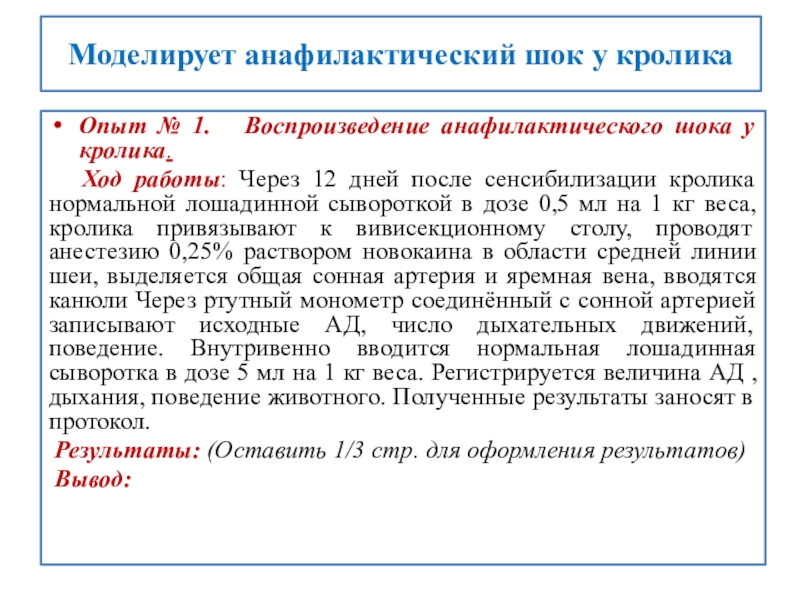

Слайд 40Моделирует анафилактический шок у кролика

Опыт № 1. Воспроизведение анафилактического

шока у кролика.

Ход работы: Через 12 дней после

сенсибилизации кролика нормальной лошадинной сывороткой в дозе 0,5 мл на 1 кг веса, кролика привязывают к вивисекционному столу, проводят анестезию 0,25% раствором новокаина в области средней линии шеи, выделяется общая сонная артерия и яремная вена, вводятся канюли Через ртутный монометр соединённый с сонной артерией записывают исходные АД, число дыхательных движений, поведение. Внутривенно вводится нормальная лошадинная сыворотка в дозе 5 мл на 1 кг веса. Регистрируется величина АД , дыхания, поведение животного. Полученные результаты заносят в протокол.

Результаты: (Оставить 1/3 стр. для оформления результатов)

Вывод:

Слайд 41Ссылки

https://en.ppt-online.org/405595

studfile.net › preview › page:40

https://studref.com/654910/meditsina/sensibilizatsiya_vidy_mehanizmy

Клиническая патофизиология. Учебник: Учебное пособие

books.google.kz › books